§ 10.1. Основные свойства географической оболочки

Географическая оболочка и ее особенности

Изучение взаимодействия природы и общества - одна из актуальных проблем современного естествознания. Анализ ее целесообразно начать с рассмотрения географической оболочки, где протекают очень сложные процессы, происходит взаимодействие потоков вещества и энергии.

Географическая оболочка Земли, включающая земную кору (литосферу), нижние слои атмосферы, гидросферу и всю биосферу, - целостная саморазвивающаяся сложная система, находящаяся в относительно подвижном равновесии.

Все составные части географической оболочки и происходящие в ней процессы тесно связаны и взаимообусловлены. Более того, отдельные ее компоненты испытывают на себе влияние всех остальных компонентов. Это зачастую полностью изменяет первоначальные свойства всей взаимодействующей системы.

Обычно среднюю мощность географической оболочки оценивают в 50-60 км. Верхняя ее граница расположена в атмосфере - в тропопаузе, т.е. переходном слое от тропосферы к стратосфере (см. рис. 8.3), на высоте 8-10 км в приполярных широтах, 10-12 км в умеренных, 15-16 км в тропических и 17 км над экватором. Нижняя граница географической оболочки находится в пределах земной коры. Единого мнения о ее положении нет. Одни исследователи считают, что ее следует проводить в районе той части земной коры, где скорость распространения продольных и поперечных упругих волн скачкообразно меняется (граница Мохо). Другие ученые относят ее к расположенным выше частям земной коры - к области, в которой происходят химические и физические преобразования минеральных веществ под действием атмосферы, гидросферы и живых организмов (к так называемой зоне гипергенеза). Эти процессы распространяются на глубину от нескольких десятков до нескольких сот метров.

Географическая оболочка «вложена» в более широкое образование - в географическое пространство, оказывающее на нее непосредственное воздействие . Снаружи географическое пространство асимметрично охватывает Землю - оно вытянуто в направлении, обратном Солнцу (рис. 10.1). Внешний предел географического пространства представляет собой границу магнитного поля Земли - магнитосферы, которая защищает географическую оболочку от действия солнечного ветра - потока заряженной плазмы (ионизированного газа) и частиц космического (внесолнечного) происхождения. Эти частицы направляются магнитными линиями магнитосферы к геомагнитным полюсам Земли и, частично проникая в географическую оболочку, оказывают существенное влияние на развитие живых организмов. Ультрафиолетовая радиация перехватывается озоновым слоем, который служит внутренней защитой географической оболочки, ее живых организмов. Длинноволновая радиация (лучи света), свободно проникая в географическую оболочку, обеспечивает протекание фотосинтеза и, следовательно, снабжение атмосферы и океана кислородом.

Географическая оболочка опирается на географическое пространство и со стороны нижней границы (т.е. ниже границы Мохо также располагается географическое пространство). Его влияние проявляется в том, что энергия земных недр создала (и создает) неровности земной поверхности, включая материки и океанические впадины, литосферу, входящую своей внешней частью в географическую оболочку. В то же время из земных недр в географическую оболочку поступают хлоридные рассолы, определяющие химизм океана, и т.д.

С понятием «географическая оболочка» тесно связано представление о биосфере - одной из оболочек Земли, возникшей в ходе эволюции планеты и характеризующейся наличием жизни.

Первоначально термин использовался для обозначения одной из геосфер, входящих в состав географической оболочки, наряду с атмосферой, литосферой, гидросферой, но отличающихся от них насыщенностью живыми организмами и продуктами их жизнедеятельности. Благодаря работам В.И. Вернадского, раскрывшего огромную роль живых организмов в создании газового состава атмосферы, формировании осадочных горных пород, вод Земли и т.д., под биосферой стали понимать всю ту наружную область планеты Земля, в которой не только существует жизнь, но которая в той или иной мере видоизменена или сформирована жизнью

. Возникновение биосферы - важный этап развития географической оболочки, предшествующий формированию ноосферы (сферы разума).

В результате активного круговорота вещества и энергии на поверхности суши, в месте непосредственного контакта слоя жизни и литосферы, являющемся фокусом взаимодействия живого и косного вещества, формируется своеобразное биокосное образование - почва,

участвующая в биологическом круговороте элементов системы литосфера - растительность. Основатель генетического почвоведения В.В. Докучаев образно называл почву зеркалом ландшафта. Действительно, почва является достаточно чутким индикатором процессов, происходящих в географической оболочке. Корневая система растений поглощает из почвы воду и элементы минерального питания. Обмену элементами между почвой и растительностью способствуют обитающие вокруг корней микроорганизмы. На поверхность почвы падает отмершее органическое вещество наземной части растений. Часть его, а также останки и экскременты животных полностью минерализуются до простых веществ главным образом микроорганизмами, которые можно назвать «чистильщиками» почвы и биосферы от мертвых остатков организмов. В результате поверхностный горизонт почвы обогащается рядом биогенных элементов, заимствованных растительностью из более глубоких слоев почвы и атмосферы и необходимых для минерального питания следующих поколений организмов. Другая часть мертвого органического вещества минерализуется не полностью - из нее синтезируется сложное высокомолекулярное коллоидное органическое вещество бурого или черного цвета — гумус (перегной). Гумус обладает высокой устойчивостью против разложения и минерализации, поэтому он постепенно накапливается, что приводит к образованию на поверхности почвы темного гумусового горизонта (он присутствует в каждой почве, а в гидросфере -в донном иле водоемов). При своей большой устойчивости гумус все же подвергается медленному разложению. Поэтому он служит постоянным источником легкодоступных для организмов веществ и энергии и играет исключительную роль в создании почвенного плодородия. Гумус является резервом и стабилизатором органической жизни биосферы.

Процессы биогенной аккумуляции в почве совмещаются с процессами, характерными для коры выветривания, в результате чего первоначально однородная толща почвообразующей породы расчленяется на горизонты. Образуется почвенный профиль - характерный признак почвы, выделенный впервые основоположником почвоведения В.В. Докучаевым. Протекающие в почве процессы определяют в существенной степени превращения, происходящие в подпочвенных горизонтах коры выветривания. В почвах готовится основной материал, образующий в дальнейшем континентальные и морские отложения, из которых формируются новые горные породы. Более того, за счет выноса из почвы и в целом из коры выветривания легкоподвижных в водной среде элементов образовалась значительная часть солей гидросферы.

Энергетические источники существования географической оболочки

Своим существованием географическая оболочка обязана различным видам энергии :

◊ основные первичные виды энергии - лучистая энергия Солнца и внутренняя теплота Земли;

◊ вторичные виды энергии, являющиеся результатом трансформации первичных, - химическая энергия, проявляющаяся преимущественно в виде окислительно-восстановительных процессов, и биогенная, источником которой является фотосинтез у растений, хемосинтез у некоторых бактерий, энергия окисления при усвоении пищи животными, процессы размножения и прироста биомассы;

◊ техногенная энергия, т.е. энергия, создаваемая человеческим обществом в процессе производства, которая сопоставима по величине с природными факторами.

Солнечная радиация — основной двигатель всех природных процессов в географической оболочке. Именно благодаря ей текут реки, дуют ветры, зеленеют поля... Солнечная радиация дает 99,8% всей теплоты, попадающей на поверхность Земли. Всего 28% общего потока солнечной радиации, поступающей на верхнюю границу атмосферы, определяет тепловой режим земной поверхности. В среднем для всей поверхности Земли этот приток солнечной теплоты составляет 72 ккал/см2 в год. Он расходуется на таяние льдов и испарение воды, на фотосинтез, а также на теплообмен между земной поверхностью, атмосферой и водами и между поверхностью и лежащими под ней слоями почвогрунтов. Заметим, что поскольку над сушей меньше облачность, следовательно, меньшее количество радиации отражается облаками в мировое пространство и суша получает солнечной радиации больше, чем такая же площадь океана. Но у суши и большая отражательная способность (альбедо): получая солнечной теплоты больше, чем океан, суша его больше и отдает. В итоге радиационный баланс поверхности океана составляет 82 ккал/см2 в год, а суши - только 49 ккал/см2 в год.

Приблизительно 1/3 общего количества солнечной энергии, поступающей на верхнюю границу атмосферы, отражается в мировое пространство, 13% поглощается озоновым слоем стратосферы, 7% - остальной атмосферой. Следовательно, только половина солнечной энергии достигает земной поверхности. Но из этой половины 7% отражается обратно в мировое пространство, а еще 15%, поглощаясь земной поверхностью, трансформируется в теплоту, которая излучается в тропосферу и в значительной мере определяет температуру воздуха.

Из общего количества солнечной энергии, поступающей на земную поверхность, растительность суши и моря использует для фотосинтеза в среднем около 1% (в оптимальных условиях увлажнения - до 5%), хотя фотосинтетически активная радиация (которую можно использовать для фотосинтеза) составляет примерно 50% суммарной радиации, поступающей на поверхность Земли. Из всего этого следует, что нахождение путей повышения интенсивности фотосинтеза за счет увеличения количества используемой солнечной энергии может привести к решению продовольственной проблемы, стоящей перед человечеством.

Географическая оболочка способна аккумулировать лучистую энергию Солнца, переводя ее в иные формы. Для нее характерно наличие так называемой геологической памяти -слоев осадочных пород, обладающих огромным энергетическим потенциалом, что создает предпосылки для дальнейшей прогрессивной эволюции всех частных геооболочек. Солнечная радиация оказывает значительное влияние на развитие литосферы, так как осадочные породы несут следы деятельности организмов - аккумуляторов солнечной энергии, а кристаллические породы, оказавшиеся в результате действия внутренних сил Земли на ее поверхности, включаются в круговорот веществ прежде всего под влиянием солнечной радиации.

Внутренняя теплота Земли

играет важную роль в жизни географической оболочки, хотя ее поступает примерно в 5 тыс. раз меньше, чем солнечной теплоты. Источниками внутренней теплоты выступают:

О распад радиоактивных элементов (радия, урана, тория и др.). Их относительное содержание в земной коре невелико, но абсолютное количество измеряется сотнями миллионов тонн. Атомы радиоактивных элементов самопроизвольно распадаются, выделяя при этом теплоту. Она накапливалась с момента возникновения Земли и во многом определяла ее разогрев. Так, 1 г радия дает в течение часа 140 кал, а при полураспаде, который продолжается примерно 20 тыс. лет, выделяет столько же теплоты, сколько при сжигании 500 кг каменного угля. Общая величина тепловой энергии радиоактивного распада оценивается в 43 1016 ккал/год;

◊ гравитационная дифференциация с перераспределением материала по плотности (уплотнение) в мантии и ядре, сопровождающаяся выделением теплоты. Частицы, которые были неплотно «упакованы» при образовании нашей планеты, перемещаясь к ее центру, преобразовывают потенциальную энергию в кинетическую и тепловую.

В пределах географической оболочки действие гравитации усиливается, так как вещество здесь существует в разных агрегатных состояниях (твердом, жидком и газообразном). Поэтому тектонические процессы перемещения земной коры наиболее ярко проявляются на границе разных сфер — литосферы и атмосферы, литосферы и гидросферы. Если в литосфере давление возрастает равномерно в среднем на 275 атм на 1 см2 на 1 км глубины, то в океане оно возрастает втрое медленнее, а давление воздуха в атмосфере по сравнению с литосферой и гидросферой ничтожно. Силы глубинной энергии вызывают горизонтальные перемещения литосферных плит, поднятия и опускания материков, отступание и наступание морей. Внутренняя жизнь Земли проявляется в виде землетрясений и извержений вулканов, а также гейзеров (источников, периодически выбрасывающих фонтаны горячей воды и пара).

Наиболее интенсивен обмен вещества и энергии в ландшафтообразующем слое географической оболочки. Мощность этого слоя оценивается величиной от 30—50 м в полярных пустынях до 150-200 м в зоне влажнотропических лесов (гилей); в океане он включает всю толщу гидросферы. Ландшафтообразующий слой характеризуется наиболее тесным прямым контактом всех компонентов географической оболочки под влиянием энергии Солнца, внутренних сил Земли (в том числе и силы тяжести) и деятельности человека.

Структура географической оболочки

Одной из важных особенностей географической оболочки является ее географическая зональность.

Представления о ней появились еще в античной Греции. Концепция географической зональности была обоснована В.В. Докучаевым в 1899 г.

Неравномерное распределение солнечной радиации по поверхности Земли приводит к возникновению климатических поясов, для каждого из которых характерны определенные природные процессы. На их основе выделяют географические пояса.

Обычно говорят о 13 географических поясах: один экваториальный, два субэкваториальных (в Северном и Южном полушариях), два тропических, два субтропических, два умеренных, два субполярных (субарктический и субантарктический) и два полярных (арктический и антарктический). Даже сам перечень названий свидетельствует о симметричном расположении поясов по отношению к экватору. В каждом из них преобладают определенные воздушные массы. Для экваториального, тропического, умеренного, арктического поясов характерны собственные воздушные массы, а в остальных поясах попеременно господствуют воздушные массы соседних географических поясов. В летней половине года в Северном полушарии господствуют воздушные массы из более южного пояса (а в Южном, наоборот, из более северного), в зимней половине года - из более северного пояса (а в Южном полушарии — из более южного).

Широтные географические пояса суши неоднородны, что определяется прежде всего тем, в каком районе - приокеаническом или континентальном - они находятся. Приокеанические районы лучше увлажняются, а континентальные, внутренние, напротив, более сухие, так как здесь влияние океанов почти не ощущается. На этом основании пояса делятся на приокеанические и континентальные секторы.

Наиболее наглядно секторность выражена в умеренных и субтропических поясах Евразии - континенте максимальных размеров. Здесь влажные лесные ландшафты приокеанических окраин по мере движения в глубь материка сменяются сухими степными, а затем полупустынными и пустынными ландшафтами континентального сектора. Менее четко секторность проявляется в тропическом, субэкваториальном и экваториальном поясах. В тропиках выделяются всего два сектора. Пассаты (устойчивые на протяжении года воздушные течения над океанами) приносят осадки только на восточные окраины поясов, где распространены влажные тропические леса. Во внутренних и западных районах сухой, жаркий климат; на западных побережьях пустыни выходят к самому океану. По два сектора выделяют также в экваториальном и субэкваториальном поясах. В субэкваториальном - это постоянно влажный (восточный) с лесными ландшафтами и сезонно влажный (включает всю остальную часть), занятый редколесьями и саваннами. В экваториальном поясе большая часть территории относится к постоянно влажному сектору с влажными «дождевыми» лесами и лишь восточная периферия — к сезонно влажному, где распространены преимущественно листопадные леса. Самая резкая «секторная граница» проходит там, где на пути воздушных масс встают горные барьеры (например, Кордильеры в Северной Америке и Анды в Южной). Здесь западные приокеанические секторы ограничены узкой прибрежной полосой равнин и прилегающих горных склонов.

Секторы подразделяются на более мелкие единицы - природные зоны,

различающиеся по соотношению тепла и влаги, так как одинаковое количество осадков, например менее 150-200 мм в год, в тундрах может привести к развитию болот, а в тропиках - к формированию пустынь.

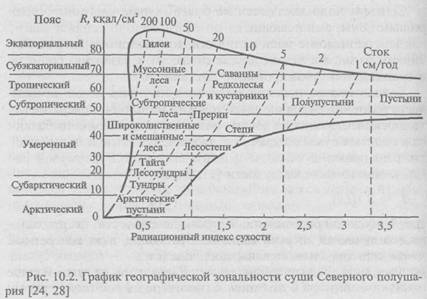

Если в основе деления материков на пояса лежат прежде всего различия радиационных условий на земной поверхности, то в основе деления на зоны - различия радиационного баланса и годовых сумм осадков, т.е. увлажнение земной поверхности. Соотношение теплоты и влаги выражается формулой радиационного индекса сухости :

IR = R /(Lr\

где R

-

годовой радиационный баланс поверхности, т.е. приход — расход лучистой энергии солнечной радиации, ккал/см2; L

-

годовая скрытая теплота испарения, ккал/см; г -

годовая сумма осадков, г/см2. Радиационный баланс R

поверхности суши уменьшается от экватора к полюсам: на экваторе он составляет около 100 ккал/см2 в год, в районе Санкт-Петербурга - 24 ккал/см2 в год (рис. 10.2). Индекс сухости недостаточно полно характеризует географические зоны. Одно и то же его значение, как видно из рисунка, типично для разных природных зон: и для тайги, и для широколиственных лесов умеренного пояса, и для экваториальных лесов. Поэтому ученые пытаются найти более универсальные характеристики географической зональности.

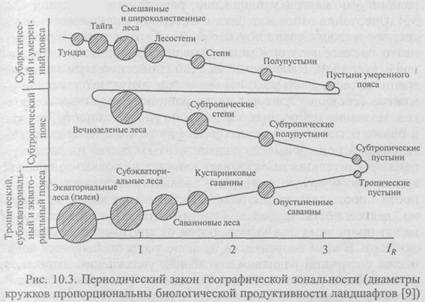

При движении от полюсов к экватору на материках, в особенности в Северном полушарии, некоторые общие свойства природы периодически повторяются: за безлесной тундрой следуют к югу лесные зоны умеренного пояса, за ними - степи и пустыни умеренного, субтропического, тропического поясов, далее — леса экваториального пояса. Эта закономерность была отражена в периодическом законе зональности, согласно которому основу дифференциации географической оболочки составляют:

◊ количество поглощаемой солнечной энергии, возрастающее от полюсов к экватору и характеризуемое годовыми величинами радиационного баланса земной поверхности;

◊ количество поступающей влаги, характеризующееся годовыми суммами осадков;

◊ соотношение теплоты и влаги, точнее, отношение радиационного баланса к количеству теплоты, необходимому для испарения годовой суммы осадков, - радиационный индекс сухости.

Закон периодичности проявляется в том, что величины индекса сухости меняются в разных зонах от 0 до 4—5, трижды между полюсами и экватором они близки к единице - этим значениям соответствует наибольшая биологическая продуктивность ландшафтов (рис. 10.3).

Ландшафты -

более мелкие единицы по сравнению с природными зонами, служат основными ячейками географической оболочки. По микроклимату, микрорельефу, почвенным подтипам ландшафты подразделяются на урочища и далее на фации, которые отличаются от окружающих. Это может быть конкретный овраг или холм и их склоны, лес, поле и т.д.

Расположение географических поясов и зон на земной суше можно уяснить, обратившись к гипотетическому однородному равнинному материку площадью, равной площади суши . Очертание этого материка в Северном полушарии — нечто среднее между Северной Америкой и Евразией, а в Южном - нечто среднее между Южной Америкой, Африкой и Австралией (рис. 10.4). Нанесенные на этом гипотетическом материке границы географических поясов и зон отражают генерализованные (средние) контуры их на равнинах реальных материков. Названия природных зон даны по растительности, так как в одних и тех же природных зонах на разных материках растительный покров имеет сходные черты. Однако на распределение растительности оказывает влияние не только зональный климат, но и другие факторы - эволюция материков, особенности пород, слагающих поверхностные горизонты, и, конечно, деятельность человека. Заметим, что структура поясов и набор природных зон усложняются от арктических районов к экватору. В этом направлении на фоне увеличивающегося количества солнечной радиации в условиях увлажнения возрастают региональные различия. Этим объясняется более разнообразный характер ландшафтов в тропических широтах. В полярных районах при постоянном переувлажнении, но недостаточном количестве теплоты этого не наблюдается.

На ландшафтную структуру географической оболочки помимо климатических факторов влияют различия в строении земной поверхности. Например, в горах отчетливо проявляется высотная (или вертикальная) зональность, где ландшафты изменяются от подножий к вершинам. Существование широтной (горизонтальной) и высотной зональности позволяет говорить о трехмерности географических поясов. Растительность и животный мир горных ландшафтов развивались одновременно с подъемом самих гор, т.е. горные виды растений и животных, как правило, возникали на равнинах. В целом в горах видовое разнообразие растений и животных выше в 2-5 раз, чем на равнинах. Нередко горные виды обогащают растительность равнин. Тип вертикальной зональности (набор высотных зон) зависит от того, в каком географическом поясе, в какой природной зоне расположены горы, и смена зон в горах не повторяет их смену на равнинах, там формируются специфические горные ландшафты, причем возраст горных ландшафтов уменьшается с высотой.

Важной особенностью географической оболочки является ее асимметрия. Выделяют следующие виды асимметрии :

◊ полярная асимметрия. Она выражается, в частности, в том, что Северное полушарие более материковое, чем Южное (39 и 19% площади суши). Кроме того, различаются географическая зональность высоких широт Северного и Южного полушарий и распространение организмов. Например, в Южном полушарии нет именно тех географических зон, которые занимают самые большие пространства на материках в Северном полушарии; на пространствах суши и океана в Северном и Южном полушариях обитают разные группы животных и птиц: для высоких широт Северного полушария характерен белый медведь, а для высоких широт Южного полушария - пингвин. Перечислим еще ряд признаков полярной асимметрии : все зоны (горизонтальные и высотные) сдвинуты к северу в среднем на 10°. Например, пустынный пояс расположен в Южном полушарии ближе к экватору (22° ю.ш.), чем в Северном полушарии (37° с.ш.); антициклональный пояс высокого давления в Южном полушарии расположен на 10° ближе к экватору, чем в Северном полушарии (25 и 35°); большая часть теплых океанических вод направляется из экваториальных широт в Северное, а не в Южное полушарие, поэтому в средних и высоких широтах климат Северного полушария теплее, чем Южного;

◊ асимметрия материков и океанов. Земная поверхность поделена между материками и океанами в отношении 1:2,43. При этом у них есть много общего. И на суше, и в океане господствуют все три типа вещества, названные В.И. Вернадским косным, биокосным и живым. Так, косное вещество океана -это океаническая вода с растворенными в ней солями и механическими взвесями, и некоторые из них служат основой питания растительных организмов, как почвы материков. И в океанической, и в материковой частях географической оболочки живое вещество сосредоточено главным образом в приповерхностном слое. Различия биомасс и их продуктивности на суше и в океане очень значительны. На континентах преобладают растения, а в океане - животные. Биомасса океана составляет всего 0,13% суммарной биомассы живых организмов планеты. Живое вещество планеты в основном сосредоточено в зеленых растениях суши; организмов, не способных к фотосинтезу, менее 1%. По количеству видов сухопутные животные составляют 93% общего количества видов. То же соотношение характерно для растений - 92% сухопутных и 8% водных. По числу видов растения составляют около 21%, животных - примерно 79%, хотя по биомассе доля животных - 1% всей биомассы Земли. В общем случае Л.А. Зенкевич различал три плоскости симметрии - асимметрии океана и суши и соответственно три типа симметрии: экваториальную плоскость; меридиональную плоскость, проходящую через материки и выражающую сходство целых океанов; меридиональную плоскость, разделяющую каждый океан на восточную и западную части. Те же плоскости симметрии можно выделить и для материков: экваториальную плоскость, которая подчеркивает их полярную асимметрию; плоскости вдоль меридиональных осей океанов, которые отмечают индивидуальные особенности материков; плоскости по меридиональным осям материков (Евразии, Африки и т.д.), которые подчеркивают, например, различия муссонных - восточных и западных - секторов материков.

§ 10.2. Функционирование географической оболочки

Круговорот веществ в географической оболочке

Наиболее общие свойства географической оболочки определяются ее массой, энергией и их круговоротом. Функционирование географической оболочки осуществляется посредством большого количества круговоротов веществ и энергий, обеспечивает сохранение основных ее свойств на протяжении значительного времени, обычно носит ритмический (суточный, годовой и т.д.) характер и не сопровождается ее коренным изменением. Успешное взаимодействие человека и природы возможно при понимании сущности этого функционирования, так как управление ими позволит сохранить стабильную географическую оболочку .

Вещество географической оболочки и его энергия имеют земное и солнечно-космическое происхождение. Взаимодействие компонентов географической оболочки происходит путем обмена веществом и энергией в форме круговоротов различного масштаба. Энергетический баланс географической оболочки рассмотрен в § 10.1, поэтому здесь остановимся на балансе вещества и других важных для географической оболочки циклических процессах. Обычно под круговоротом веществ понимают повторяющиеся процессы превращения и перемещения вещества и энергии в природе, имеющие более или менее циклический характер.

Эти процессы следует характеризовать как поступательные, поскольку при различных превращениях в природе не происходит полного повторения циклов, всегда присутствуют те или иные изменения в количестве и составе образующихся веществ и энергии.

В связи с неполной замкнутостью круговоротов веществ концентрация тех или иных элементов меняется в масштабах геологического времени, например в атмосфере накапливаются биогенные азот и кислород, в земной коре - биогенные соединения углерода (нефть, уголь, известняки). В разных частях планеты скапливаются (при извержении вулканов или в составе метеоритов и космической пыли) и рассеиваются водород, железо, медь, никель.

Круговорот веществ в природе включает в себя процессы преобразования простейших минеральных и органоминеральных веществ в более сложные соединения, их перемещение, дальнейшую деструкцию с образованием простых форм. Так, ежегодно из Мирового океана испаряется более 450 тыс. км3 воды и примерно столько же возвращается в виде атмосферных осадков и стока. Однако здесь проявляется неполная замкнутость круговорота воды: вода атмосферных осадков может связываться в результате различных реакций или погружения в толщу Земли; часть вещества Земли, в том числе вода, непрерывно уходит в межпланетное пространство из внешних слоев атмосферы, где скорость газов начинает превышать критическую (первую космическую) скорость. В общем случае оценить полный баланс вещества (соотношение между приходом и расходом) географической оболочки достаточно сложно. Но предполагается, что этот баланс положительный, т.е. в географической оболочке вещество накапливается.

Вещество каждой частной оболочки (гидросферы, атмосферы и пр.) присутствует в других частных оболочках. Например, вода пропитывает горные породы, а водяные пары присутствуют в атмосфере. Более того, явления и процессы, происходящие в географической оболочке, осуществляются совместно и неразрывно. Все компоненты географической оболочки взаимодействуют и проникают друг в друга.

Важнейшими круговоротами, осуществляющимися в пределах географической оболочки, считаются круговорот вещества, связанный с круговоротом воды, и круговорот, вызываемый деятельностью живого вещества.

Круговорот вещества между сушей и океаном связан с круговоротом воды.

Солнечная радиация нагревает водную поверхность, что приводит к испарению огромного количества воды. Большая ее часть возвращается в Океан в виде атмосферных осадков, а остальная часть выпадает в виде атмосферных осадков на сушу и далее возвращается обратно в Океан в виде стока, главным образом речного. Если принять, что каждый год испаряется новая порция воды Океана и сохраняются существующие темпы круговорота, то оказывается, что вся вода, содержащаяся в атмосфере, обновляется за 1/40 года, речные воды - за 1/30 года, почвенные воды — за 1 год, воды озер — за 200-300 лет, а вся гидросфера, включая Океан, - за 3000 лет.

В круговороте вращается не только чистая вода. В состав водяного пара с поверхности Океана попадают ионы морских солей. С атмосферными осадками они выпадают на сушу. Эти соли, а также вещества, выщелачиваемые почвенными и грунтовыми водами вследствие процессов выветривания и почвообразования, поступают в речные воды. Часть их задерживается на суше в долинах рек, а другая часть в виде взвесей и растворов вместе с речным стоком достигает Океана. Механически взвешенное вещество постепенно выпадает на дно, а растворенное вещество смешивается с раствором морской воды, поглощается морскими организмами и в конечном счете в результате химических и биохимических процессов выпадает на дно Океана. С суши в Океан поступает значительно больше вещества, чем возвращается из Океана на сушу. Если бы этот темп сноса вещества с суши в океан был таким же и в прошлом, то масса всех осадочных пород Земли могла бы образоваться примерно за 130 млн лет. Однако возраст осадочных пород несравненно больше, поэтому считается, что темп выветривания в настоящее время значительно выше, чем в прошлом.

Обмен веществом между сушей и морем не ограничивается описанным круговоротом. Так, поднятия и опускания поверхности суши и океанического дна приводят к изменению соотношения суши и Океана, в связи с чем морские осадки могут оказаться на суше и их вещество включается в новый круговорот. Таким образом, Океан частично компенсирует отрицательный баланс обмена веществом между сушей и Океаном. Но и этот процесс полностью не замыкает круговорот, поскольку часть осадков в областях погружения может уходить за пределы географической оболочки — в глубокие слои Земли.

Другой важнейший круговорот вызывается деятельностью живого вещества. В биосфере постоянно происходит прирост живого вещества, и за это же время отмирает такая же масса живого вещества. Подсчитано, что все живое вещество могло бы обновиться примерно за 13 лет. В процессе фотосинтеза растения на суше поглощают воду и продукты минерального питания из почвы, а в гидросфере — из верхних, освещаемых солнечными лучами слоев воды. Из воды в гидросфере и из атмосферы на суше растения поглощают углекислый газ. В процессе фотосинтеза они выделяют в атмосферу и гидросферу кислород. В результате весь кислород атмосферы может обновиться за 5800 лет, углекислый газ — за 7 лет, а вся вода гидросферы — за 5,8 млн лет. Еще более интенсивен круговорот воды, связанный с транспирацией (испарением) растительностью. Растениями суши в биологический круговорот постоянно включаются минеральные вещества из почвы, которые возвращаются в почву. Но круговорот веществ, обусловленный деятельностью живого вещества, не полностью замкнут — часть вещества на суше выходит из биологического круговорота и с речным стоком поступает в Океан. Пройдя биологический круговорот в океане, часть вещества выпадает в осадок, из которого образуются осадочные горные породы, и надолго выключается из биологического круговорота.

Круговороты отдельных химических элементов

Для географической оболочки крайне важен круговорот отдельных биогенных элементов.

Каждый химический элемент совершает свой круговорот в географической оболочке за счет солнечной энергии. Участвующие в круговоротах элементы переходят из органической формы в неорганическую и наоборот. При нарушении равновесия круговоротов этих элементов биогенные элементы или накапливаются в ландшафтах, или удаляются из них. Так, мертвый органический материал накапливается в отложениях озер, прибрежных болот и мелких морей, где анаэробные условия препятствуют его разложению микроорганизмами, что приводит к угле- или торфообразованию; эрозия почв, обусловленная нерациональным использованием земель (сведение лесов, неправильная распашка и т.д.), приводит к вымыванию богатых биогенными элементами почвенных слоев.

К основным биологическим циклам обычно относят круговороты таких важных для формирования живого вещества элементов, как углерод, кислород, азот, фосфор:

◊ круговорот углерода. Источников углерода достаточно много, но лишь углекислый газ (диоксид углерода), находящийся в атмосфере в газообразном состоянии или растворенный в воде гидросферы, перерабатывается в органическое вещество живых организмов. В процессе фотосинтеза он превращается в сахар, затем в протеиды, липиды и другие органические соединения. Весь ассимилированный в процессе фотосинтеза углерод включается в углеводы, служащие источником питания живых организмов. В процессе их дыхания около трети этого углерода превращается в углекислый газ и возвращается в атмосферу. Основные источники современного повышенного поступления углекислого газа — антропогенные. В настоящее время в процессе хозяйственной деятельности человека (сжигание топлива, металлургия и химическая промышленность) в атмосферу выбрасывается в 100-200 раз больше углекислого газа, чем его поступает из природных источников, а в результате уничтожения лесов, загрязнения морей и океанов и т.д. ослабевают процессы фотосинтеза, что также приводит к увеличению содержания углекислого газа в атмосфере. Наблюдения за содержанием углекислого газа в атмосфере, осуществляемые с середины XIX в., показали, что за последние 10 лет оно возросло примерно на 10% его современной концентрации. Это создает так называемый парниковый эффект - углекислый газ задерживает длинноволновое тепловое излучение с поверхности Земли. В результате возможны повышение температуры воздуха и, как следствие, таяние ледников, подъем уровня Океана. Заметим, что изменение климата обусловливает и ряд других антропогенных факторов - загрязнение и запыление атмосферы, снижающее количество поступающей солнечной радиации на земную поверхность, сведение лесов и загрязнение поверхности Мирового океана нефтью, изменяющие альбедо производственные выбросы теплоты в атмосферу;

◊ круговорот кислорода. Кислород содержится в географической оболочке в разных формах. В атмосфере он находится в газообразной форме (в виде молекул кислорода и в составе молекул диоксида углерода СО2), в гидросфере - в растворенном виде, а также входит в состав воды. Больше всего кислорода находится в связанном состоянии в молекулах воды, в солях, оксидах твердых пород земной коры. Несвязанный кислород расходуется на дыхание животных и растений, а также на окисление веществ, образующихся при разложении органических веществ микроорганизмами. Основной источник атмосферного кислорода — зеленые растения. Ежегодно в процессе фотосинтеза высвобождается примерно 1/2500 его содержания в атмосфере, т.е. время круговорота кислорода в атмосфере составляет около 2500 лет. Деятельность человека привела к появлению новых видов потребления свободного кислорода: он требуется в производстве тепловой энергии, при сжигании горючих ископаемых, в металлургии, химическом производстве, расходуется в процессе коррозии металлов. Расход кислорода, связанный с производственной деятельностью человека, составляет 10-15% того количества, которое образуется в процессе фотосинтеза;

◊ круговорот азота. Основной источник азота — воздух, он содержит около 78% азота. Большая часть этого газа образуется в результате деятельности микроорганизмов - фиксаторов азота. Нитраты - соли азотной кислоты - из разнообразных источников поступают к корням растений; образовавшийся в результате биохимических реакций азот переносится в листья, где синтезируются протеины, служащие основой азотного питания животных. После отмирания живых организмов органическое вещество разлагается и азот переходит из органических в минеральные соединения под действием аммонифицирующих организмов, образующих аммиак, который входит в цикл нитрификации. Растения ежегодно образуют менее 1% активного фонда азота, т.е. общее время круговорота азота превышает 100 лет. При отмирании растений и животных азот под воздействием бактерий-денитрификатов переходит в атмосферу. Основной источник повышенного поступления азота в природный круговорот - современное сельское хозяйство, использующее азотные удобрения. Производство и применение азотных удобрений приводит к нарушению естественного соотношения между количеством газообразного азота, образующегося из органических соединений и поступающего в атмосферу, и количеством азота, приходящего из атмосферы в процессе его естественной фиксации;

◊ круговорот фосфора. Фосфор - один из важнейших элементов, участвующих в создании живого вещества. Содержание фосфора в биомассе географической оболочки значительно меньше, чем кислорода и углерода, но без него невозможен синтез белков и других высокомолекулярных соединений углерода. Основной источник фосфора в географической оболочке — апатиты. В миграции фосфора большую роль играет живое вещество: организмы извлекают фосфор из почв, водных растворов; он входит в многочисленные органические соединения, особенно много его в костных тканях. С гибелью организмов фосфор возвращается в почву и в илы морей и концентрируется в виде морских фосфатных конкреций (минеральных образований округлой формы), в скелетах рыб, млекопитающих, гуано (разложившемся в условиях сухого климата помете морских птиц). Это создает условия для образования богатых фосфором осадочных пород, которые в свою очередь являются источником фосфора в биогенном цикле. В настоящее время значительное влияние на запасы и распределение фосфора, как и азота, в географической оболочке, на скорость и замкнутость их круговоротов оказывают такие факторы, как уничтожение лесов, замена их травянистой и культурной растительностью.

Ритмические процессы в географической оболочке

Важным звеном в изучении функционирования географической оболочки является анализ ритмичности происходящих в ней процессов и их зависимость от внутренних и внешних факторов. Природные явления могут быть периодическими (одинаковые фазы повторяются через равные промежутки времени: смена дня и ночи, смена времен года и др.); циклическими, когда при постоянной средней продолжительности цикла промежуток времени между его одинаковыми фазами имеет переменную продолжительность (колебания климата, наступление и отступление ледников). Ритмичность установлена в атмосферных процессах (температура, осадки, атмосферное давление и др.), в развитии гидросферы (в колебаниях водности рек, уровней озер), в изменении ледовитости морей и развитии ледников на суше, в трансгрессиях (наступание моря на сушу) и регрессиях (отступание морей), в различных биологических процессах (развитие деревьев, размножение животных), в горообразовании. По продолжительности различают ритмы суточные, годовые, внутривековые (от нескольких лет до десятилетий), многовековые, сверхвековые (измеряемые тысячелетиями, десятками и сотнями тысячелетий), геологические, когда некоторые явления повторяются через миллионы лет.

Гелиогеофизические ритмы

в географической оболочке связаны с изменениями солнечной активности; родоначальниками науки об изменении солнечной активности являются Г. Галилей, И. Фабрициус, X. Шейнер, Т. Гарриот, которые еще в начале XVII в. обнаружили на поверхности Солнца темные пятна. Существование косвенно действующей связи «солнцедеятельности» с природными процессами доказал отечественный ученый А.Л. Чижевский, которого считают основателем гелиобиологии. Он установил зависимость от активности Солнца таких явлений органического мира, как урожайность злаков, рост и болезни растений, размножение животных и улов рыбы, колебания содержания кальция в крови и изменения веса младенцев, частота несчастных случаев и вспышек инфекционных заболеваний, рождаемость и смертность .

К гелиогеофизическим ритмам обычно относят 11-летние, 22-23-летние, 80-90-летние. Они проявляются в колебаниях климата и ледовитости морей, интенсивности роста и смене фаз развития растительности (в частности, они фиксируются в годичных кольцах деревьев), изменениях активности вулканов.

Вызванные И-летними периодами солнечной активности электрические и магнитные явления в атмосфере оказывают огромное влияние не только на климат, но и на все живое. Во время повышения солнечной активности усиливаются полярное сияние, циркуляция атмосферы, возрастают увлажнение, прирост фитомассы, активизируется деятельность микробов и вирусов; медики связывают с ними эпидемии гриппа, рост сердечно-сосудистых заболеваний. В настоящее время известно множество ритмов в человеческом организме, например работа сердца, дыхание, биоэлектрическая активность мозга. В теории так называемых биологических хронометров особое значение придается ритмам и периодам в 23 дня (физический ритм), 28 дней (эмоциональный ритм) и 33 дня (интеллектуальный ритм), которые отсчитываются со дня рождения. Вполне возможно, что эти периоды обусловлены космическими причинами.

Причиной ритмов, имеющих астрономическую природу,

могут быть изменения движения Земли по орбите и под влиянием других планет, например изменение наклона земной оси к плоскости орбиты. Эти возмущения влияют на интенсивность облучения Земли Солнцем и на климат. С ритмами такого рода (их продолжительность 21 тыс., 41 тыс., 90 тыс. и 370 тыс. лет) связывают многие события на Земле в четвертичном периоде (последние 1,8 млн лет), прежде всего развитие оледенений. Астрономическую природу имеют и самые короткие ритмы - суточный и годовой - и ритмы, обусловленные взаимным перемещением тел в системе Земля - Солнце - Луна. В результате перемещения Солнца и планет в системе возникают неравенство сил тяготения и изменение приливообразующих сил. Эту природу имеют ритмы увлажненности продолжительностью 1850-1900 лет. Каждый такой цикл начинается с прохладной влажной фазы, затем следует усиление оледенения, увеличение стока, повышение уровня озер, цикл завершается сухой теплой фазой, во время которой ледники отступают, реки и озера мелеют. Эти ритмы вызывают смещение природных зон на 2-3° по широте.

Давно известно, что Луна и Солнце вызывают приливы в водной, воздушной и твердой оболочках Земли. Ярче всего проявляются приливы в гидросфере, вызванные действием Луны. В течение лунных суток наблюдаются два подъема уровня Океана (приливы) и два опускания (отливы). В литосфере размах колебаний приливной волны на экваторе достигает 50 см, а на широте Москвы — 40 см. Атмосферные приливные явления оказывают существенное влияние на общую циркуляцию атмосферы. Солнце также вызывает все виды приливов, но приливообразующая сила Солнца составляет всего 0,46 приливообразующей силы Луны. В зависимости от взаимного положения Земли, Луны и Солнца приливы, вызванные одновременным действием Луны и Солнца, либо усиливают, либо ослабляют друг друга.

Геологические ритмы - самые продолжительные из известных. Природа их еще недостаточно изучена, но, по-видимому, она также связана с астрономическими факторами. Эти ритмы проявляются прежде всего в геологических процессах. Примером геологического ритма могут служить тектонические циклы, сопоставимые с так называемым галактическим годом - временем полного оборота Солнечной системы вокруг ее галактической оси. Выделяют четыре основных тектонических цикла: каледонский (первая половина палеозоя), герцинский (вторая половина палеозоя), мезозойский и альпийский. В начале каждого такого цикла происходили морские трансгрессии, климат был относительно однообразным; завершение цикла знаменовалось крупными горообразовательными движениями, расширением суши, усилением климатических контрастов, большими преобразованиями в органическом мире.

Изучение природных ритмов и их причин позволяет прогнозировать течение природных процессов. Особое значение имеют прогнозы явлений, вызывающих природные катастрофы (засухи, наводнения, землетрясения, лавины, обвалы). В общем случае знание функционирования географической оболочки дает возможность выявлять тенденции, существующие в природе, учитывать их при вмешательстве в ход природных процессов, предвидеть последствия различных преобразований природы.

§ 10.3. История развития географической оболочки

Современная структура географической оболочки - результат очень длительной эволюции . В ее развитии принято выделять три основных этапа — добиогенный, биогенный и антропогенный (табл. 10.1).

Таблица 10.1. Этапы развития географической оболочки

Геологические рамки |

Длительность, лет |

Основные события |

|

Добиогенный |

Архейская и протерозойская эры 3700-570 млн лет назад |

Живые организмы принимали слабое участие в формировании географической оболочки |

|

Биогенный |

Фанерозойский зон (палеозойская, мезозойская и большая часть кайнозойской эры) 570 млн - 40 тыс. лет назад |

Около 570 млн |

Органическая жизнь - ведущий фактор в развитии географической оболочки. В конце периода появляется человек |

Антропогенный |

С конца кайнозойской эры до наших дней 40 тыс. лет назад - наши дни |

Начало этапа совпадает с появлением современного человека (Homo sapiens). Человек начинает играть ведущую роль в развитии географической оболочки |

Добиогенный этап

отличался слабым участием живого вещества в развитии географической оболочки. Этот самый длительный этап продолжался первые 3 млрд лет геологической истории Земли - весь архей и протерозой. Палеонтологические исследования последних лет подтвердили идеи, высказанные еще В.И. Вернадским и Л.С. Бергом, что лишенных жизни (как их называют, азойных) эпох, по-видимому, не было в течение всего геологического времени или этот отрезок времени крайне мал. Однако этот этап можно называть добиогенным, так как органическая жизнь в это время не играла тогда определяющей роли в развитии географической оболочки.

В архейскую эру на Земле в бескислородной среде существовали самые примитивные одноклеточные организмы. В слоях Земли, образовавшихся около 3 млрд лет назад, обнаружены остатки нитей водорослей и бактериоподобных организмов. В протерозое господствовали одноклеточные и многоклеточные водоросли и бактерии, появились первые многоклеточные животные. На добиогенном этапе развития географической оболочки в морях были накоплены мощные толщи железистых кварцитов (джеспилитов), свидетельствующих о том, что тогда верхние части земной коры были богаты соединениями железа, а атмосфера характеризовалась очень низким содержанием свободного кислорода и высоким содержанием углекислого газа.

Биогенный этап

развития географической оболочки по времени соответствует фанерозойскому зону, включающему палеозойскую, мезозойскую и почти всю кайнозойскую эры. Его длительность оценивается в 570 млн лет. Начиная с нижнего палеозоя органическая жизнь становится ведущим фактором в развитии географической оболочки. Слой живого вещества (так называемый биостром) получает глобальное распространение, с течением времени все более усложняются его структура и строение самих растений и животных. Жизнь, зародившаяся в море, охватила затем сушу, воздух, проникла в глубины океанов.

В процессе развития географической оболочки условия существования живых организмов неоднократно менялись, что приводило к вымиранию одних видов и приспособлению других к новым условиям.

Многие ученые связывают коренные перемены в развитии органической жизни, в частности выход растений на сушу, с крупными геологическими событиями - с периодами усиленного горообразования, вулканизма, регрессий и трансгрессий моря, с движением материков. Принято считать, что крупномасштабные преобразования органического мира, в частности вымирание одних групп растений и животных, появление и прогрессивное развитие других, были связаны с процессами, происходящими в самой биосфере, и с теми благоприятными обстоятельствами, которые создавались в результате деятельности абиогенных факторов. Так, повышение содержания углекислого газа в атмосфере во время интенсивной вулканической деятельности сразу активизирует процесс фотосинтеза. Регрессия моря создает благоприятные условия для формирования органической жизни на обмелевших участках. Существенные изменения экологических условий часто приводят к гибели одних форм, что обеспечивает бесконкурентное развитие других. Есть все основания полагать, что эпохи существенной перестройки живых организмов находятся в прямой связи с основными эпохами складкообразования. В эти эпохи формировались высокие складчатые горы, резко усиливалась расчлененность рельефа, активизировалась вулканическая деятельность, обострялась контрастность сред и интенсивно протекал процесс взаимообмена веществом и энергией. Изменения внешней среды служили толчком к видообразованию в органическом мире.

На биогенном этапе биосфера начинает оказывать мощное воздействие на структуру всей географической оболочки. Возникновение фотосинтезирующих растений коренным образом изменило состав атмосферы: снизилось содержание углекислого газа и появился свободный кислород. В свою очередь накопление кислорода в атмосфере вело к изменению характера живых организмов. Поскольку свободный кислород оказался сильнейшим ядом для не приспособленных к нему организмов, многие виды живых организмов вымерли. Наличие кислорода способствовало образованию озонового экрана на высоте 25-30 км, который поглощает коротковолновую часть ультрафиолетовой солнечной радиации, губительную для органической жизни.

Под влиянием живых организмов, которые испытывают все компоненты географической оболочки, меняются состав и свойства речных, озерных, морских и подземных вод; происходит образование и накопление осадочных пород, образующих верхний слой земной коры, накопление органогенных пород (угля, коралловых известняков, диатомитов, торфа); формируются физико-химические условия миграции элементов в ландшафтах (в местах гниения живых органических соединений образуется восстановительная среда с недостатком кислорода, а в зоне синтеза водных растений образуется окислительная среда с избытком кислорода), условия миграции элементов в земной коре, что в итоге определяет ее геохимический состав. По словам В.И. Вернадского, жизнь является великим постоянным и непрерывным нарушителем химической косности поверхности нашей планеты.

Географической оболочке свойственна выраженная зональность (см. § 10.1). О зональности добиогенной геосферы известно мало, очевидно, что зональные изменения ее в то время были связаны с изменениями климатических условий и коры выветривания. На биогенном этапе в зональности географической оболочки ведущую роль играют изменения живых организмов. Начало зарождения географической зональности современного типа относят к концу мелового периода (67 млн лет назад), когда появляются цветковые растения, птицы и набирают силу млекопитающие. Благодаря теплому и влажному климату пышные тропические леса распространились от экватора до высоких широт. Изменение очертаний материков на протяжении дальнейшей истории развития Земли приводило к изменению климатических условий, а соответственно и почвенно-растительного покрова, и животного мира. Постепенно усложнялись структура географических зон, видовой состав и организация биосферы.

В палеогене, неогене и плейстоцене происходило постепенное охлаждение земной поверхности; кроме того, суша расширилась и ее северные побережья в Евразии и Северной Америке продвигались в более высокие широты. В начале палеогена севернее экваториальных лесов появились сезонновлажные субэкваториальные леса, преимущественно листопадные, в Евразии они доходили до широт современных Парижа и Киева. В наше время леса такого типа встречаются лишь на полуостровах Индостан и Индокитай.

Последующее похолодание привело к развитию субтропических, а в конце палеогена (26 млн лет назад) и широколиственных лесов умеренного пояса. В настоящее время такие леса находятся гораздо южнее - в центре Западной Европы и на Дальнем Востоке. Субтропические леса отступили к югу. Более четко обособились природные зоны континентальных районов: степи, обрамленные на севере лесостепями, а на юге - саваннами, которые были распространены по всей Сахаре, на полуострове Сомали и на востоке Индостана.

В неогеновом периоде (25-1 млн лет назад) похолодание продолжалось. Считается, что на протяжении этого периода земная поверхность охладилась на 8 °С. Произошло дальнейшее усложнение зональной структуры: на равнинах северной части Евразии возникла зона смешанных, а затем и хвойных лесов, а более теплолюбивые лесные зоны сузились и сдвинулись к югу. В центральных частях континентальных районов возникли пустыни и полупустыни; на севере их обрамляли степи, на юге — саванны, а на востоке - редколесья и кустарники. В горах более отчетливо проявилась высотная зональность. К концу неогена произошли существенные изменения природы Земли: усилилась ледовитость Арктического бассейна, интенсивнее стали циклонические осадки в средних широтах Евразии, уменьшилась сухость климата в Северной Африке и Передней Азии. Продолжавшееся похолодание привело к оледенению в горах: Альпы и горы Северной Америки покрылись ледниками. Похолодание, особенно в высоких широтах, достигло критического рубежа.

Для большей части четвертичного периода (приблизительно 1 млн - 10 тыс. лет назад) характерны последние в истории Земли оледенения: температура была на 4—6 °С ниже современной. Там, где выпадало достаточное количество осадков в виде снега, ледники рождались и на равнинах, например в субполярных широтах. В этой обстановке холод как бы аккумулировался, поскольку отражательная способность снежной и ледниковой поверхностей достигает 80%. Вследствие этого ледник расширялся, образуя сплошной щит. Центр оледенения в Европе находился на Скандинавском полуострове, а в Северной Америке - на Баффиновой Земле и Лабрадоре.

В настоящее время установлено, что оледенения как бы пульсировали, прерываясь межледниковьями. Причины пульсаций все еще являются предметом споров ученых. Некоторые из них связывают похолодание с активизацией вулканической деятельности. Вулканическая пыль и пепел заметно усиливают рассеяние и отражение солнечной радиации. Так, при уменьшении суммарной солнечной радиации только на 1% вследствие запыленности атмосферы средняя планетарная температура воздуха должна понижаться на 5 °С. Этот эффект усиливает возрастание отражающей способности самой охваченной оледенением территории.

В период оледенения появилось несколько природных зон: сам ледник, который образовал полярные пояса (арктический и антарктический); зона тундры, возникшая вдоль края арктического пояса на вечной мерзлоте; тундростепи в континентальных более сухих районах; луга в приокеанических частях. Эти зоны отделялись от отступающей к югу тайги зоной лесотундры.

Антропогенный этап

формирования географической оболочки назван так в связи с тем, что развитие природы на протяжении последних сот тысячелетий происходило в присутствии человека. Во второй половине четвертичного периода появились древнейшие люди архантропы, в частности питекантроп (в Юго-Восточной Азии). Архантропы существовали на Земле длительное время (600-350 тыс. лет назад). Однако антропогенный период в развитии географической оболочки наступил не сразу вслед за появлением человека. Сначала воздействие человека на географическую оболочку было ничтожным. Собирательство и охота с помощью дубинок или почти необработанного камня по своему воздействию на природу мало отличали древнейшего человека от животных. Древнейший человек не знал огня, не имел постоянных жилищ, не пользовался одеждой. Поэтому он почти полностью находился во власти природы, а его эволюционное развитие определялось в основном биологическими закономерностями.

На смену архантропам пришли палеоантропы - древние люди, просуществовавшие в общей сложности свыше 300 тыс. лет (350-38 тыс. лет назад). В это время первобытный человек овладел огнем, что окончательно отделило его от животного царства. Огонь стал средством охоты и защиты от хищников, изменил состав пищи, помог человеку в борьбе с холодом, что способствовало резкому расширению области его обитания. Палеоантропы стали широко использовать пещеры в качестве жилищ, им была известна одежда.

Примерно 38-40

тыс. лет назад палеоантропов вытеснили неоантропы, к которым относится современный человек Homo sapiens. Именно к этому времени и относят начало антропогенного периода. Создав мощные производительные силы, которые участвуют в глобальном масштабе во взаимодействии всех сфер Земли, человек придает целенаправленность процессу развития географической оболочки. Почувствовав свое могущество, человек на собственном опыте убедился, что его благополучие неразрывно связано с полнокровным развитием природы. Осознание этой истины знаменует начало нового этапа эволюции географической оболочки — этапа сознательного регулирования природных процессов, имеющего целью достижение гармоничного развития системы «природа - общество - человек».

§ 10.4. Географическая среда и глобальные проблемы человечества

Географическая среда и ее взаимосвязь с обществом

К базовым в естествознании относится понятие географической среды, под которой обычно понимают часть географической оболочки, в той или иной мере освоенная человеком и вовлеченная в общественное производство.

Само понятие «географическая среда» было введено Э. Реклю и Л.И. Мечниковым. Географическая среда представляет собой сложное сочетание природных и антропогенных компонентов, составляющих материальную основу существования человеческого общества. Считается, что со временем географическая среда будет все больше расширяться и в конце концов ее границы совпадут с географической оболочкой.

В настоящее время понятие «географическая среда» часто заменяют более общим — «окружающая среда», которая включает в себя часть Солнечной системы, поверхность Земли и ее недра, которые попадают в сферу деятельности человека, а также созданный им материальный мир. Окружающую среду обычно разделяют на естественную, которая включает в себя неживую и живую части природы - географическую оболочку (биосферу), и искусственную, которая включает все то, что является продуктом человеческой деятельности, - предметы материальной и духовной культуры (города, предприятия, дома, дороги, автомобили и т.д.).

Человек как биологический вид связан с остальными компонентами географической оболочки (биосферы), а его организм входит в круговорот природы и подчиняется ее законам. Человеческий организм, как и организмы других животных, реагирует на суточные и сезонные ритмы, изменения окружающей температуры, интенсивность солнечного излучения и т.д. Но человек не просто биологический вид. Он является составной частью особой социальной среды - общества. Среда человека — это не только природа, она формируется также социально-экономическими условиями. Люди могут не только приспосабливаться к природе, но и изменять ее. Сам процесс труда как основа развития общества есть процесс активного воздействия человека на природу.

Человек и общество неразрывно связаны с географической средой. Степень воздействия природы и зависимость человека от нее являются предметом изучения географического детерминизма. В настоящее время идеи географического детерминизма развиваются в социальной географиии, изучающей территориальную организацию общества, и в геополитике, которая изучает зависимость внешней политики государств и международных отношений от системы политических, экономических и военных взаимосвязей, обусловленных географическим положением страны (региона) и другими физико- и экономико-географическими факторами (климатом, природными ресурсами и т.д.).

Оригинальную концепцию в русле географического детерминизма предложил в 1924 г. Л.И. Мечников в работе «Цивилизация и великие исторические реки» . Он утверждал, что развитие человеческого общества определяется в первую очередь освоением водных ресурсов и путей сообщения. Согласно Мечникову, развитие цивилизаций пережило три стадии, которые последовательно сменяли друг друга. На первой стадии -речной — общество развилось благодаря освоению и использованию великих рек Китая, Индии, Египта и Месопотамии. На второй стадии — средиземноморской — люди овладели морскими пространствами и перемещались с континента на континент в пределах Европы, Азии и Африки. Океаническая стадия началась с открытием Америки и ее активным освоением и объединила все цивилизации в масштабе Земли.

Идеи взаимосвязи окружающей среды и общества нашли отражение в работах В.И. Вернадского, К.Э. Циолковского, А.Л. Чижевского. Так, Чижевский обратил внимание на взаимосвязь активности Солнца с биологическими и социальными процессами на Земле. На основе большого фактического материала он разработал концепцию, согласно которой космические ритмы влияют на биологическую (физическое и психическое состояние) и общественную (войны, бунты, революции) жизнь человека. По подсчетам Чижевского, во время минимальной солнечной активности происходит не более 5% всех социальных проявлений в обществе, тогда как во время пика активности Солнца их доля достигает 60% .

Относительно вопроса, влияет ли географическая среда на возникновение, развитие и исчезновение тех или иных этносов на Земле (этногенез), не сложилось единого мнения. С точки зрения Ю.В. Бромлея, С.А. Токарева и других отечественных ученых, этногенез - это прежде всего социальный процесс и на формирование этносов в первую очередь влияют социально-экономические факторы, поэтому при его изучении целесообразно использовать формационный подход и анализировать внутриэтнические процессы .

Другой точки зрения придерживался Л.Н. Гумилев . Согласно его гипотезе, главную роль в формировании этносов играют биологические и психологические факторы, а следовательно, географическая среда. Гумилев полагал, что единственным надежным критерием для характеристики этноса и суперэтноса (группы этносов) может служить стереотип поведения, поэтому этногенез следует рассматривать не как социальный, а как природный процесс. По его мнению, большинство этносов (суперэтносов) переживают фазы становления, подъема, надлома, упадка и гомеостаза. Движущей силой этногенеза Гумилев считал пассионарностъ -

непреодолимое внутреннее стремление к деятельности, направленное на достижение какой-либо цели и свойственное отдельным лицам, коллективам и целым народам, попавшим в зону так называемого пассионарного толчка. По этой гипотезе, пассионарность обусловлена неравномерностью биохимической энергии живого вещества биосферы во времени и в пространстве.

В настоящее время получила широкое распространение другая оригинальная идея - учение о ноосфере

(сфере разума). В основании этого учения лежат идеи, высказанные в начале XX в. Э. Леруа и П. Тейяром де Шарденом, которые рассматривали ноосферу как некое идеальное образование, внебиосферную оболочку мысли, окружающую Землю . Основы современного учения о ноосфере сформулировал В.И. Вернадский. Он полагал, что ноосфера - это, во-первых, состояние планеты после того, как человек стал крупной преобразующей силой; во-вторых, область активного проявления научной мысли; в-третьих, главный фактор перестройки и изменения биосферы . Сейчас считается, что ноосфера представляет собой область взаимодействия человека и природы, в пределах которой разумная человеческая деятельность становится основным определяющим фактором развития; ноосфера есть качественно высшая стадия развития биосферы, связанная с коренным преобразованием как природы, так и самого человека, т.е. ноосфера - это качественно новое состояние биосферы, ее очередная трансформация в ходе эволюции. Структура ноосферы включает: человечество, социальные системы, науку, технику и технологии в единстве с биосферой.

Глобальные проблемы человечества

Характер взаимодействия общества и природы во многом обусловлен степенью общественного развития. Влияние географической среды на общество проявляется в общественном разделении труда, размещении и развитии различных отраслей производства, а следовательно, в уровне производительности труда, развитии способностей человека, темпах развития общества в целом, развития производственных отношений, социально-психологическом облике и настрое общества, т.е. на его менталитете.

Влияние человека на природу сводится к четырем основным видам изменения:

◊ структуры земной поверхности (распашка степей, вырубка лесов, мелиорация, создание искусственных озер и морей и т.д.);

◊ состава биосферы, круговорота и баланса слагающих ее веществ (выброс различных веществ в атмосферу и в водные объекты, изъятие ископаемых, изменение влагооборота и т.д.);

◊ энергетического, в частности теплового, баланса отдельных районов земного шара и всей планеты;

◊ биоты (совокупность живых организмов) в результате истребления некоторых видов живых организмов, создания новых пород животных и сортов растений, перемещения их на новые места обитания.

Иллюстрацией необходимости учета всего комплекса природных факторов в процессе природопользования могут служить ставшие уже хрестоматийными два примера : 1) американские фермеры для улучшения травостоя лугов массово применили гербициды. Но это погубило ивняки, служившие пищей бобрам.

Бобры покинули реку, высокий уровень которой поддерживался построенными ими плотинами. Плотины постепенно разрушились, река обмелела, погибла водившаяся в ней рыба. Затем во всей местности понизился уровень грунтовых вод и богатые пойменные луга, ради которых были применены фитонциды (гербициды), осуходолились и потеряли ценность. Задуманное мероприятие не сработало потому, что люди попытались воздействовать лишь на одно звено сложной цепи причин и следствий; 2) в Китае были уничтожены все воробьи, поедавшие огромное количество зерна. Но воробьи, сами будучи зерноядными, кормят птенцов насекомыми. Поэтому истребление воробьев нарушило сложившееся в природе равновесие: гусеницы невероятно размножились и обрушились на сады и тутовники.

В XX в. человечество вплотную столкнулось с глобальными проблемами, которые не могут быть решены какой-либо одной страной, они требуют объединенных усилий всех государств и народов. Многие глобальные проблемы сводятся к несовершенству взаимоотношений общества и природы, приводящему к кризису. В настоящее время человечество располагает таким техническим потенциалом, который способен существенно нарушить биологическое равновесие. Из-за резкого увеличения численности населения, индустриализации и урбанизации хозяйственные нагрузки стали превышать способность экологических систем к самоочищению и регенерации. Это в свою очередь обусловливает нарушение круговоротов веществ в биосфере: истощаются природные ресурсы, что приводит к возникновению ресурсно-энергетических проблем, и накапливается большое количество вредных веществ, вследствие чего возникают экологические проблемы.

Ресурсно-энергетические проблемы

связаны с тем, что с некоторого времени потребность в изъятии из природы ресурсов начинает превышать способность природы к регенерации, поскольку многие природные ресурсы конечны, а численность населения Земли постоянно возрастает. Решение этой проблемы тесно смыкается с решением других проблем: рационального природопользования, поисков альтернативных способов получения энергии, регулирования численности населения, продовольственной проблемы и т.д.

Экологические проблемы

связаны с ухудшением качества окружающей среды в связи с нарушением баланса веществ в процессе природопользования по следующим причинам:

◊ сведение лесов. Особенно это заметно в Амазонии и Юго-Восточной Азии, где планомерно уничтожаются леса. Это приводит к нарушению водного режима и снижает содержание кислорода в атмосфере;

◊ процесс опустынивания, в результате которого выводится из оборота большое количество сельскохозяйственных и других земель. Во многом это обусловлено нерациональным использованием почв и перевыпасом скота;

◊ истощение водных ресурсов и ухудшение их качества;

◊ загрязнение окружающей среды в результате добычи полезных ископаемых и их переработки в конечный продукт, из-за чего происходит выброс вредных веществ в почвы, воду, атмосферу, происходит деградация биосферы, что в конечном счете отражается на здоровье людей;

◊ разрушение озонового слоя атмосферы, защищающего Землю от избыточного ультрафиолетового излучения. Считается, что повышение объема антропогенных выбросов определенного класса летучих соединений в атмосферу особенно сильно разрушает озоновый слой;

◊ парниковый эффект вследствие избыточного выброса в атмосферу диоксида углерода.

Рассмотрим подробнее некоторые глобальные проблемы. Так, острота водной проблемы в целом на Земле обусловлена тем, что хорошие воды портит человек своей деятельностью, потребление воды растет, а водные ресурсы не увеличиваются. Воды на земной поверхности много - почти 1,5 млрд км2, но мало хорошей пресной воды, необходимой для людей и техники. Пресная вода (льды, озера, реки) составляет только 1/2000 всей воды, и почти вся она сосредоточена в ледниках, главным образом в Антарктиде. Доля доступной жидкой пресной воды не превышает 1/40 всей пресной воды; но не всю жидкую пресную воду можно использовать, а только ее избыток - сток, иначе пресные воды истощатся. Кроме того, водные запасы распределены неравномерно: многие районы и государства бедны водой.

Решение проблемы пищевых ресурсов связано с вопросом о том, истощаются ли природные ресурсы Земли. Человек потребляет в пищу главным образом органическое вещество. Каждый человек должен потреблять в год около 40 кг мяса, около 20 кг рыбы и, кроме того, растительную пищу. Органическое вещество, потребляемое человеком, является частью биомассы Земли, которая составляет около 2,7 · 1012 т, а людей 6 · 109. Следовательно, на одного человека приходится около 50 т органического вещества. Но чтобы не истощить биомассу, человек должен использовать ее прирост - урожай, зависящий от продуктивности животных и растений. Однако население Земли питается неравномерно, и хуже в Южной Америке, развивающихся странах Африки и Южной Азии, где отмечается особенно большой прирост населения. В этих регионах урожайность пшеницы в 3-4 раза ниже среднемировой, и население недоедает. Чтобы ликвидировать зону голода, надо увеличить потребление пищи в 3 раза. Для этого нужны огромные средства, равные затратам, понесенным государствами во Второй мировой войне.

Распространено мнение, что земной поверхности угрожает перегрев из-за парникового эффекта. Выделяют следующие причины антропогенного перегрева: накопление солнечной теплоты в результате человеческой деятельности и увеличение энергии, вырабатываемой человечеством. Земная атмосфера задерживает тепло поверхности Земли так же, как стекло сохраняет тепло в парнике. Парниковый эффект усиливается с увеличением содержания в атмосфере углекислого газа и водяного пара. Главный источник углекислого газа - природный - дыхание растений (ночью) и животных — действует в течение нескольких миллиардов лет. Второй источник — антропогенный — широкое использование человеком горючих полезных ископаемых - угля, нефти и газа (метана), при сжигании которых выделяется углекислый газ. По мере развития промышленности количество углекислого газа в атмосфере возрастает каждые 10 лет на 10%. Уже сегодня его вдвое больше, чем было в атмосфере в конце XIX в. Парниковый эффект атмосферы влияет и на температуру земной поверхности. Согласно одной из оценок, в 3000 г. температура ее увеличится на 12 °С.

Вторая причина нагревания земной поверхности - деятельность человека, который вырабатывает энергию во все возрастающих количествах. Эта энергия поступает в географическую оболочку. Согласно второму закону термодинамики, все виды энергии переходят в тепловую, следовательно, земная поверхность все больше разогревается.

В настоящее время принимаются меры по ликвидации отдельных противоречий во взаимодействии природы и общества. От того, как каждый из нас будет участвовать в этом процессе, зависит будущее человечества.

Таким образом, суть современных глобальных проблем человечества сводится к следующим основным моментам: быстрое истощение природных ресурсов - сырьевых, энергетических; быстрое загрязнение природной среды - атмосферы, литосферы, гидросферы. Все это накладывается на быстрое увеличение численности человечества. Следовательно, чтобы выйти из кризиса, необходимы разумное самоограничение в расходовании природных ресурсов, особенно энергетических источников; поддержание динамического равновесия между природой и человеком; формирование в обществе экологического сознания. Это требует разработки новых методологических и методических подходов, в первую очередь в рамках естествознания, которые бы могли позволить выйти из современного экологического кризиса и решить глобальные проблемы человечества.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Что такое географическая оболочка и каковы ее границы? Что дает основания говорить о единстве географической оболочки?

- Что такое географическое пространство и как оно соотносится с географической оболочкой?

- Чем различаются понятия «географическая оболочка» и «биосфера»? В чем сущность учения В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере?

4. Что такое почва? Каковы ее основные признаки? Почему В.В. Докучаев называл почвы зеркалом ландшафта?

5. За счет каких энергетических источников существует географическая оболочка?

- Что такое географическая зональность и в чем она проявляется?

- Какие виды симметрии в пределах географической оболочки вы знаете? В чем они проявляются?

- Что такое круговорот веществ в природе? Какие круговороты вы знаете? Кратко охарактеризуйте их.

- Какие ритмичные процессы в географической оболочке вы знаете? Дайте их характеристики.

- Как развивалась географическая оболочка? Назовите основные этапы этого развития и охарактеризуйте их.

- Что такое географический детерминизм и в чем его сущность?

- Какую концепцию выдвинул Л.И. Мечников в работе «Цивилизация и великие исторические реки»? В чем ее сущность?

- Каковы основные положения теории развития этносов Л.Н. Гумилева?

- В чем выражаются противоречия в системе «природа и общество»?

15. Что такое глобальные проблемы человечества и каковы их причины? Какие пути решения этих проблем вы знаете?

ЛИТЕРАТУРА

- Арманд Д.Л. Наука о ландшафте. М., 1975.

- Баландин Р.К., Бондарев Л.Г. Природа и цивилизация. М., 1988.

- Боков В.А., Селиверстов Ю.П., Черванев И.Г. Общее землеведение. СПб., 1999.

- Бромлей Ю.В. Современные проблемы этнографии. М., 1984.

- Бунге В. Теоретическая география. М., 1967.

- Вернадский В.И. Биосфера. М., 1967.

- Вернадский В.И. Научная мысль как планетарное явление. М., 1991.

- Вронский В.А., ВойткевичГ.В. Основы палеогеографии. Ростов н/Д, 1997.

9. Географический энциклопедический словарь (понятия и термины). М., 1988.

- Грегори К. География и географы. Физическая география. М., 1988.

- Григорьев A.A. Закономерности строения и развития географической среды. М., 1966.

- Григорьев А.А. Экологические уроки исторического прошлого и современности. Л., 1991.

- Грядовой Д.И. Концепции современного естествознания. Структурный курс основ естествознания. М., 2000.

- Гумилев Л.Н. География этноса в исторический период. Л., 1990.

- Жекулин B.C. Введение в географию. Л., 1989.

- Забелин И.М. Теория физической географии. М., 1956.

- Забелин И.М. Физическая география в современном естествознании. М., 1978.

- Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование. М., 1991.

- Колесник С.В. Общие географические закономерности Земли. М., 1970.

- Круговорот вещества в природе и его изменение хозяйственной деятельностью человека / Под ред. A.M. Рябчикова. М., 1980.

- Лямин B.C. География и общество. М., 1978.

- Максаковский В.П. Географическая культура. М., 1997.

- Марков К.К. Палеогеография. М., 1960.

- Марков К.К., Добродеев О.П., Симонов Ю.Г., Суетова И.А. Введение в физическую географию. М., 1973.

- Мересте У.И., Ныммик С.Я. Современная география. Вопросы теории. М., 1984.

- Мечников Л.И. Цивилизация и великие исторические реки. М., 1995.

- Мильков Ф.Н. Общее землеведение. М., 1990.

- Мир географии: География и географы / Ред. Г.И. Рычагов и др. М., 1984.

- Неклюкова Н.П., Душина И.В., Раковская Э.М. и др. География. М., 2001.

- Одум Ю. Экология. М., 1986. Т. 1-2.

- Разумихин Н.В. Природные ресурсы и их охрана. Л., 1987.

- Реймерс Н.Ф. Экология. М., 1994.

- Рябчиков A . M . Структура и динамика геосферы. М., 1972.

- Селиванов А. О. Природа, история, культура: экологические аспекты культуры народов мира. М., 2000.

- Сочава В.Б. Введение в учение о геосистемах. Новосибирск, 1978.

- Тейяр де Шарден П. Феномен человека. М., 1987.

- Чижевский А.Л. Земное эхо солнечных бурь. М., 1976.

Как мы видим, системный подход позволяет увидеть действительно существующее многообразие связей общества и природы. С каждым типом систем у общества устанавливается свое соотношение, которое может исторически меняться. Рассмотрим на примере лесного биогеоценоза, как меняются связи общества с саморазвивающимися системами. На первом этапе их соотношения общество черпает из лесного биогеоценоза необходимые ему продукты питания (дичь, ягоды, грибы и т.д.), некоторые вещества (смола, воск и т.д.), древесину для строительства и для отопления. Общество потребляет отдельные элементы биогеоценоза. Вместе с тем оно все более и более следит за состоянием этой системы, и по необходимости активно вмешивается в борьбу с вредителями (путем расселения муравейников, через вырубку больных деревьев, разрежение леса и т.д.). Лес используется для акклиматизации полезных человеку животных и растений, рacширение связей общества и биогеоценоза постепенно должно привести к тому, что человек научится управлять биогеоценозом, и тогда процесс его жизнедеятельности превратится в технологический процесс, а сам биогеоценоз, следовательно, станет компонентом общественной системы, средством производства необходимых человеку продуктов.

Автономные системы, подобно лесному муравейнику, используются обществом в качестве своеобразных рычагов воздействия на саморазвивающиеся системы. Учитывая тот факт, что биогеоценоз является компонентом географического ландшафта, можно утверждать, что автономная система может быть звеном в передаче наших воздействий не только на саморазвивающуюся систему, но и на корреляционные системы. Как бы то ни было, но связи общества с автономными системами представляют собой особый тип связей, расширение знаний о которых необходимо для рационального воздействия на природу.