Структура волевого акта.

Волевой акт может иметь разную структуру, исходя из количества компонентов, и длительность этапов его осуществления. Волевые действия бывают простые и сложные.

К простым волевым действиям относятся те, при осуществлении которых человек без колебаний идет к намеченной цели, то есть побуждение к действию непосредственно переходит в само действие.

В сложном волевом акте можно выделить, по крайней мере, четыре фазы :

Первая фаза -- возникновение побуждения и предварительная постановка цели.

Вторая фаза -- обсуждение и борьба мотивов.

Третья фаза -- принятие решения.

Четвертая фаза -- исполнение решения.

Дадим краткую характеристику каждой из четырех фаз .

Первая фаза характеризует начало волевого акта. Волевой акт начинается с возникновения побуждения, ĸᴏᴛᴏᴩᴏᴇ выражается в стремлении что-то сделать. По мере осознания цели это стремление переходит в желание, к которому добавляется установка на его реализацию. В случае если же установка на реализацию цели не сформировалась, то волевой акт может на этом завершиться, так и не начавшись. Τᴀᴋᴎᴍ ᴏϬᴩᴀᴈᴏᴍ, для возникновения волевого акта крайне важно появление мотивов и их преобразование в цели.

Вторая фаза волевого акта характеризуется активным включением в него познавательных и мыслительных процессов. На этом этапе происходит оформление мотивационной части действия или поступка. Дело в том, что мотивы, появившиеся на первой стадии в виде желаний, могут противоречить друг другу. И личность вынуждена проанализировать эти мотивы, снять существующие между ними противоречия, осуществить выбор.

Третья фаза связана с принятием одной из возможностей в качестве решения. При этом не все люди принимают решения быстро, возможны продолжительные колебания с поиском дополнительных фактов, способствующих утверждению в своем решении.

Четвертая фаза -- исполнение этого решения и достижение цели. Без исполнения решения волевой акт считается незавершенным. Исполнение решения предполагает преодоление внешних препятствий, объективных трудностей самого дела.

Особенность протекания волевого акта состоит в том, что механизмом его осуществления являются волевые усилия на всех фазах . Осуществление волевого акта всегда связано с ощущением нервно-психического напряжения.

Структура волевого акта. - понятие и виды. Классификация и особенности категории "Структура волевого акта." 2017, 2018.

35. ВОЛЯ И ВОЛЕВЫЕ ПРОЦЕССЫ

Волевое действие может реализовываться в простых и сложных формах.

В простом волевом акте побуждение к действию почти непосредственно переходит в действие, не предваряемое сложным сознательным мыслительным процессом. Цель не выходит за пределы непосредственной ситуации, она осуществляется при помощи привычных действий, которые производятся почти автоматически.

В сложном волевом акте между импульсом и действием находится опосредующий действие сложный сознательный процесс. Ему предшествует учет его последствий, осознание мотивов, принятия решения, возникновения намерения его осуществить, составление плана действий. Волевой акт превращается в сложный процесс, включающий целую цепь различных моментов и последовательность различных стадий или фаз.

Сложный волевой акт включает четыре стадии: 1)возникновение побуждения и предварительная постановка цели; 2) обсуждение и борьба мотивов; 3) решение; 4) исполнение.

Содержание первой фазы – возникновение побуждения и осознание цели взаимосвязаны и взаимообусловлены. В реальном волевом действии различные фазы могут в зависимости от условий приобретать больший или меньший удельный вес, иногда сосредоточивая в себе весь волевой акт, иногда вовсе выпадая. Всякое подлинно волевое действие является избирательным актом, который соединяет сознательный выбор и решение. Содержание второй фазы обусловлено потребностью в том, чтобы учесть последствия, которые влечет осуществление желания. Она превращает волевой акт в действие, опосредованное мыслью. Учет последствий обнаруживает, что желание, порожденное одной потребностью или определенным интересом, в конкретной ситуации оказывается осуществимым лишь за счет другого желания; желательное действие может в определенных условиях привести к нежелательным последствиям.

Перед действием необходимо произвести выбор. Выбор требует оценки. Когда человек чувствует, что дальнейший ход событий зависит от него, осознание последствий своего поступка и зависимости того, что произойдет, от собственного решения, порождает специфическое для волевого акта чувство ответственности. Иногда решение вовсе не выделяется в сознании, и волевой акт совершается без особого решения. Иногда решение поступает как бы само собой, оно является полным разрешением конфликта, который вызвал борьбу мотивов. Бывает и так, что и при самом принятии решения каждый из мотивов продолжает сохранять свою силу. Тогда решение в пользу одного из мотивов принимается потому, что осознана необходимость или целесообразность пренебречь другими и принести их в жертву.

Всякое волевое действие в качестве отправной точки предполагает состояние, которое складывается в результате предшествующей ему длительной и сложной внутренней работы и которое характеризуется как состояние готовности, мобилизованности.

Волевое действие – это сознательное, целенаправленное действие, посредством которого человек осуществляет стоящую перед ним цель, подчиняя свои импульсы подсознательному контролю и меняя окружающее в соответствии с замыслом.

Из книги Энциклопедический словарь (В) автора Брокгауз Ф. А.Воля Воля. – На всякое живое существо известные предметы действуют привлекательным, другие отталкивающим образом: первых оно хочет и стремится к ним, вторых не хочет и удаляется. Но для того, чтобы хотеть или не хотеть именно этого предмета, хотящее существо, очевидно,

Из книги Зернистые мысли наших политиков автора Душенко Константин ВасильевичТюрьма и воля Потряси любого россиянина, так обязательно пять-шесть лет тюрьмы из него вытрясешь. Александр Лебедь («Коммерсантъ-Daily», 29 апр. 2002) Волгодонск – не бандитский, а обычный российский город. Он строился зэками, которые остались здесь жить. Виталий Шевченко,

Из книги Большая Советская Энциклопедия (ВО) автора БСЭ Из книги Крылатые слова автора Максимов Сергей Васильевич Из книги Гомеопатический справочник автора Никитин Сергей Александрович Из книги Пословицы русского народа автора Даль Владимир Иванович автора Автор неизвестенВОЛЯ - НЕВОЛЯ Надулся, да не отдулся. Из сил выбился.Не сможешь, не осилишь; а надорвешься, не поможешь.Что с ним заведешь: шапки с него не соймешь (от старинного обычая позорить съемкой шапки).С него шапки не сымешь. С него взятки гладки.Лег верблюд, так приехали (верблюд

Из книги Энциклопедия состояний и качеств. А–Я автора Автор неизвестенВоля Алексей Захаров.Воля - это структура, которая помогает человеку совершать определённые действия для достижения поставленной цели. Отсюда следует, что у человека должна быть цель. Чем больше цель совпадает с Божественным предназначением, тем больше стремление

Из книги Психология автора Богачкина Наталия АлександровнаВоля Алексей Захаров Воля – это структура, которая помогает человеку совершать определённые действия для достижения поставленной цели. Отсюда следует, что у человека должна быть цель. Чем больше цель совпадает с Божественным предназначением, тем больше стремление

Из книги Новейший философский словарь автора Грицанов Александр Алексеевич25. Развитие воли у человека, волевые качества В структуре личности можно выделить волевые качества, значение которых в жизни человека очень велико.Целеустремленность проявляется в стремлении человека подчинить свое поведение достижению устойчивой жизненной

Тема 18

ВОЛЯ

Общая характеристика воли

Волевые качества человека

Развитие воли у человека

Нарушение волевой сферы

Общая характеристика воли

Воля – это сознательная регуляция человеком своего поведения и деятельности, выраженная в умении преодолевать внутренние и внешние трудности при совершении целенаправленных действий и поступков.

Воля является важным компонентом психики человека, неразрывно связана с мотивационной сферой личности, познавательными и эмоциональными процессами. Воля обеспечивает переход от познания и переживаний человека к практической деятельности, к изменению действительности в связи с потребностями, намерениями, интересами. С помощью воли человек организует деятельность и управляет своим поведением. Основными особенностями воли являются:

· сознательная целеустремленность . Чтобы что-то выполнить, человек должен сознательно поставить перед собой цель и мобилизовать себя на ее достижение;

· связь с мышлением. Достичь чего-то и мобилизовать себя для этого человек может только в том случае, если он все хорошо продумал и спланировал;

· связь с движениями. Для реализации своих целей человек двигается, изменяет формы активности.

Чаще всего человек проявляет свою волю в следующих типичных ситуациях:

1. Когда необходимо сделать выбор между двумя или несколькими одинаково привлекательными, но требующими противоположных действий мыслями, целями, чувствами, несовместимыми друг с другом.

2. Когда, несмотря ни на что, необходимо целенаправленно продвигаться по пути к намеченной цели.

3. Когда на пути практической деятельности человека возникают внутренние (боязнь, сомнения) или внешние (объективные обстоятельства) препятствия, которые необходимо преодолеть.

В психической деятельности юриста воля выполняет ряд функций.

Главная функция воли заключается в сознательной регуляции человеком своих действий, направленных на достижение поставленных целей, как в благоприятных, так и в неблагоприятных жизненных ситуациях.

Общая регулирующая функция воли конкретизируется в следующих взаимосвязанных функциях:

· побудительная функция – активизация определенных мотивов поведения, побуждение человека к определенной активности, совершению определенных действий, направленных на достижение определенной цели, связанной с удовлетворением определенной потребности;

· организующая функция – организация психических процессов в систему, адекватную цели деятельности;

· стабилизирующая функция – поддержание активности на должном уровне вплоть до достижения цели деятельности;

· функция торможения воли – сдерживание нежелательных проявлений активности, торможение мотивов, влечений, желаний, вариантов поведения, не согласующихся с главными целями деятельности в тот или иной момент времени.

Воля – это способность человека сознательно управлять собой в деятельности с труднодостижимыми целями. Она предполагает регулирование человеком своего поведения, торможение им ряда других устремлений и побуждений, организацию цепи различных действий в соответствии с сознательно проставленными целями. Волевая деятельность заключается в том, что человек осуществляет власть над собой, контролирует собственные непроизвольные импульсы и в случае необходимости подавляет их. Проявление воли представляет собой такого рода активность личности, которая связана с участием сознания. Волевая деятельность обязательно предполагает целый ряд актов: оценку сложившейся ситуации; выбор пути для будущего действия; отбор средств, необходимых для достижения цели, и т.д.

В ряде случаев волевая деятельность связана с принятием решений, определяющих жизненный путь человека, выявляющих его общественное лицо, раскрывающих его моральных облик. Поэтому в осуществление таких волевых действий вовлечен весь человек как сознательно действующая личность. Волевая деятельность человека обусловлена сформировавшимся складом личности, характером ее мотивов и жизненных целей, возникающих как результат различных воздействий в условиях жизни человека. Вместе с тем в качестве непосредственной причины волевой деятельности могут выступать разнообразные жизненные обстоятельства.

Волевые действия и волевой акт

Волевая деятельность всегда состоит из определенных простых и сложных волевых действий, в которых содержатся все признаки и качества воли (рис. 1).

Рис. 1. Виды волевого действия

Волевое действие связано с осознанием цели деятельности, ее значимости, подчинением своих импульсов сознательному контролю и изменением окружающей действительности в соответствии со своими замыслами (рис. 2).

Рис. 2. Характеристики волевого действия

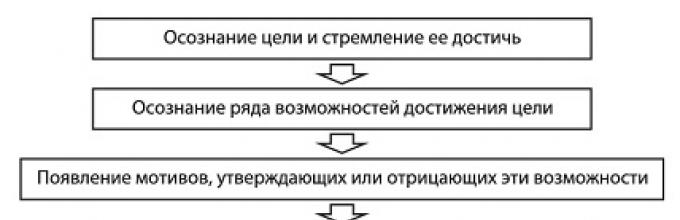

Волевые действия различают по степени сложности. В случае, когда в побуждении ясно видна цель, и оно непосредственно переходит в действие, говорят о простом волевом акте. Сложному волевому акту предшествует учет последствий, осознание мотивов, принятие решения, составление плана его осуществления (рис. 3).

Побуждение к совершению волевого действия. В роли побудительных сил конкретных волевых действий выступают определенные потребности и мотивы человека. Они могут быть самыми различными, но в любом случае заставляют активно работать мышление человека, принуждают его оценивать мотивацию будущего поведения, ставить перед собой определенные цели. Следует признать, что не всякое стремление к цели носит осознанный характер. В зависимости от степени осознанности потребностей, мотивов поведения стремление к цели подразделяется на влечения и желания.

Влечение – это недостаточно осознанное стремление, при котором человек плохо осознает свои потребности, мотивы поведения. Влечение часто рассматривается как некое переходное состояние, так как из-за своей неясности, неопределенности не может перерасти в целенаправленную деятельность. Представленная во влечении потребность, как правило, либо угасает, либо осознается и превращается в конкретное желание.

| Принятие одной из возможностей в качестве решения |

| Борьба мотивов и выбор |

Рис. 3. Этапы сложного волевого действия

Желание – это стремление, которое возникает при ясном осознании цели и мотива, вызывающего ее. Следует отметить, что далеко не всякое желание приводит к действию. Желание само по себе не содержит активного компонента. Прежде чем желание превратится в непосредственный мотив, а затем в цель, оно оценивается человеком, т.е. «фильтруется» через систему ценностей человека, получает эмоциональную окраску.

Желание, имея побуждающую силу, обостряет осознание цели будущего действия и построение его плана.

Осознание цели и стремление ее достичь. Способность к сознательной целенаправленности является специализированной способностью человеческого сознания. Постановка цели включает в себя образ объекта, на который будут направлены действия, и представления ожидаемого результата – прогнозирование. Именно содержание целей определяет социальную ценность поступков человека, его ценностные ориентации, его правосознание.

В психологии принято различать два вида целей: стратегические (отдаленные), т.е. направленные на какой-либо общий социально и личностно значимый результат (например, успешное завершение сложного расследования), и тактические цели , более близкие, направленные на решение конкретных задач и последовательно приближающие к конечной цели.

Осознание ряда возможностей достижения цели, т.е. тех конкретных средств, которые приводят к желаемому результату. Это собственно мыслительное действие, являющееся частью волевого действия, результат которого – установление причинно-следственных связей между способами выполнения волевого действия в имеющихся условиях и возможными результатами.

Способы действия должны оцениваться человеком не только с точки зрения его личной пользы, выгоды, но также с учетом возможных последствий для других людей и общества в целом. Выбор способов действий, как и все другие стадии волевого акта, опосредуется моральными установками, включенными в структуру мотивации субъекта.

Появление мотивов, утверждающих или отрицающих эти возможности. Этот этап характеризует активизацию и осознание мотива, побуждающего человека к постановке конкретной цели и совершению нормативного или противоправного поступка. В структуру мотивации включены эмоции и чувства, потребности, интересы и идеалы личности. Вот почему именно мотив определяет «личностный смысл» поставленной цели и направленность личности (А.Н. Леонтьев). Мотивация человека является очень сложным многоуровневым образованием, поэтому часто нелегко выявить истинный и адекватный мотивы поведения.

Выявление истинных мотивов правонарушителей является одной из Борьба мотивов и выбор. Анализ структуры своей мотивации и ее соотношение с целью позволяют субъекту понять, в какой мере поставленная цель соответствует определенному мотиву. Когда человек испытывает состояние неопределенности, у него возникает несколько разнородных мотивов, побуждающих его стремиться к различным целям. Здесь, как и на этапе выбора цели, возможна конфликтная ситуация, связанная с тем, что человек принимает возможность легкого пути достижения цели, но в то же время в силу своих моральных чувств или принципов не может его принять. Другие пути являются менее экономичными (и это человек тоже понимает), но зато следование им больше соответствует системе его цен-ностей.

В человеке могут бороться чувства долга и страха, любви и ненависти, альтруизма и эгоизма и т.д. Особенно напряженно протекает борьба, когда сталкиваются несовместимые побуждения и человеку приходится выбирать между узколичностными мотивами и общественным долгом. Правосознательное поведение возникает тогда, когда преобладают социально-ценностные мотивы. Если при наличии противоречивых побуждений не превалирует ни одно, то субъект испытывает состояние сомнения, торможения и склонен отказаться от выполнения действия.

Осознание, рациональная и эмоциональная оценка личностью конкурирующих мотивов и целей завершаются выбором одного из них, имеющего по шкале ценностных ориентаций субъекта наибольший личностный и общественный «рейтинг», и постановкой основной цели деятельности, соответствующей этому мотиву. Другие конкурирующие мотивы осознаются человеком как желания, влечения, которые в качестве промежуточных помех часто препятствуют достижению намеченной или промежуточной цели. Промежуточные цели ставятся с учетом оптимальной последовательности реализации определенных мотивов и целей.

Борьба мотивов заканчивается либо появлением намерения, направленного на неопределенное будущее, либо принятием решения, когда человек четко осознает необходимость и возможность достижения определенной цели и отдает самому себе приказ в плане внутренней или внешней речи, стимулируя активизацию моторных процессов.

Принятие одной из возможностей в качестве решения. Этот этап характеризуется спадом напряжения, поскольку разрешается внутренний конфликт. Здесь уточняются средства, способы, последовательность их использования, т.е. осуществляется уточненное планирование. После этого начинается реализация принятого решения. Это интеллектуальный акт и особое волевое усилие. Оно характеризуется количеством энергии, затраченной на выполнение целенаправленного действия или удержание от него. Процесс принятия решения требует от личности максимальной осознанности, решительности и ответственности.

Осуществление принятого решения. Этот этап, однако, не освобождает человека от необходимости прилагать волевые усилия, порой не менее значительные, чем при выборе цели действия или способов его выполнения, поскольку практическое осуществление намеченной цели опять же сопряжено с преодолением препятствий, объективных (внешних) и субъективных (внутренних) трудностей.

Внешними трудностями являются препятствия, которые не зависят от действующего человека: природные катастрофы, затруднения при решении профессиональных задач, сопротивление других людей, разного рода помехи и т.д.

К внутренним трудностям относятся трудности личного порядка, зависящие от физического и психического состояния человека, например, отсутствие знаний, борьба сложившихся в прошлом отрицательных представлений, желаний, чувств, преодоление которых часто бывает для человека более сложным, чем преодоление внешних препятствий, так как легче бывает противостоять внешним трудностям, чем преодолеть самого себя.

Этот этап характеризуется напряжением сил, направленных на преодоление противоположно направленных мотивов и мобилизацию сил. Человек выстраивает свое поведение таким образом, чтобы имеющийся в сознании замысел воплотился в вещи, предмете, трудовом, умственном действии, поступке. Однако человек не только действует, он проявляет свою волю, контролирует и корректирует свои действия. В каждый момент он сличает получаемый результат с идеальным образом цели (или ее части), который был создан им заранее.

Достижение поставленной цели. Результаты любого волевого действия имеют для человека два следствия: первое – это достижение конкретной цели; второе связано с тем, что человек оценивает свои действия и извлекает соответствующие уроки на будущее относительно способов достижения цели, затраченных усилий. Результаты (успешные или неуспешные) по принципу обратной связи воспринимаются и оцениваются субъектом на основе сопоставления образа желаемого и реально полученного результата, после чего волевое действие либо заканчивается, либо повторяется вновь.

Волевые качества человека

Волевое действие каждого человека имеет свою особую неповторимость, так как является отражением относительно устойчивой структуры личности. В рамках индивидуальных различий волевой сферы выделяемые параметры могут характеризовать как волевой акт в целом, так и отдельныеегозвенья. В частности, одной из основных характеристик воли является ее сила.

Сила воли проявляется на всех этапах волевого акта, но ярче всего в том, какие препятствия преодолены с помощью волевых действий и какие результаты при этом получены. Именно препятствия, преодолеваемые посредством волевых усилий, являются объективным показателем проявления силы воли.

Анализируя отдельные звенья волевого акта, можно заключить, что первый, пусковой этап волевого действия во многом зависит от таких качеств личности, как целеустремленность, инициативность, самостоятельность, выдержка и самообладание.

Целеустремленность –умение человека подчинять свои действия поставленным целям. Целеустремленность является важнейшим мотивационно-волевым качеством личности, определяющим содержание и уровень развития всех других волевых качеств. Различают целеустремленность стратегическую - умение личности руководствоваться во всей своей жизнедеятельности определенными принципами и идеалами и целеустремленность оперативную - умение ставить ясные цели для отдельных действий и не отвлекаться от них в процессе исполнения.

В большинстве своем юристы обладают хорошей целеустремленностью, ясностью цели, сочетанием личных целей с целями всего российского государства.

Инициативность – способность работать творчески, предпринимая действия по собственному почину. Для многих людей самым трудным является преодоление своей инертности, они не могут что-то предпринять сами, без стимуляции извне. Инициативность потому и является волевым качеством, что требует готовности идти на риск, нести ответственность за последствия, испытывать большое напряжение духовных и физических сил.

Самостоятельность волевого акта проявляется в умении не поддаваться влиянию различных факторов, критически оценивать советы и предложения других людей, действовать на основе своих взглядов и убеждений. Самостоятельные люди без посторонней помощи видят проблему и исходя из нее ставят перед собой цель. Обычно такие люди активно отстаивают свою точку зрения, свое понимание задачи, цели и пути ее реализации.

Выдержка – умение затормозить действия, чувства, мысли, мешающие осуществлению принятого решения. Это способность постоянно контролировать свое поведение.

Самообладание – способность человека сохранять внутреннее спокойствие, действовать разумно и взвешенно в сложных жизненных ситуациях.

Высшей степенью самообладания является – мужество , которое ярко проявляется в сложных и опасных обстоятельствах, в борьбе с необычными трудностями. Мужество – сложное качество. Оно предполагает наличие смелости, выдержки и настойчивости.

Инициативность, самостоятельность, как волевые качества личности противостоят таким качествам, как внушаемость, податливость, инертность, однако их надо отличать от негативизма как немотивированной склонности поступать наперекор другим.

Негативизм большинством психологов рассматривается как слабость воли, выражающаяся в неумении подчинить свои действия доводам разума, сознательным мотивам поведения, в неумении противостоять своим желаниям, ведущим к безделью и т.д.

Индивидуальным параметром, характеризующим особенности этапа актуализации одного или нескольких мотивов и этапа принятия решения, выступает решительность – умение принимать и претворять в жизнь быстрые, обоснованные и твердые решения. Решительность реализуется в выборе доминирующего мотива и адекватных средств достижения цели. Особенно ярко она проявляется в сложных ситуациях, где действие сопряжено с некоторым риском. Своевременно принять решение – значит принять его именно в тот момент, когда этого требуют обстоятельства. Решительные люди всесторонне и глубоко обдумывают цели действия, способы их достижения, переживая сложную внутреннюю борьбу, столкновение мотивов. Решительность проявляется и при реализации поставленной цели: для решительных людей характерен быстрый и энергичный переход от выбора действий и средств к самому выполнению действия.

Существенной предпосылкой решительности является смелость – умение противостоять страху и идти на оправданный риск для достижения своей цели.

Качествами, противоположными решительности, выступают нерешительность, импульсивность и противоречивость.

Важнейшей характеристикой этапа исполнения деятельности является настойчивость или упорство.

Настойчивость или упорство – умение человека мобилизовать свои возможности для длительной борьбы с трудностями. Настойчивый человек способен найти в окружающих условиях именно то, что поможет достижению цели. Настойчивые люди не останавливаются перед неудачами, не поддаются сомнениям, не обращают внимание на упреки или противодействие других людей.

От настойчивости следует отличать упрямство – качество личности, выражающееся в стремлении поступать по-своему, вопреки разумным доводам, просьбам, советам, указаниям других людей.

Смелость выражается в готовности человека бороться и преодолевать опасность. Смелость – это храбрость, сочетаемая с учетом опасности. Смелость проявляется, как правило, и в повседневной жизни, в служебной деятельности сотрудников правоохранительных органов, в требовательности к своим коллегам, критике и самокритике.

Дисциплинированность – это сплав личностных черт, обеспечивающих точное и неуклонное подчинение своих действий и поступков правилам и требованиям законов, нравственных норм.

Ответственность – внешний или внутренний контроль над деятельностью, отражающий социальное, морально-правовое отношение к обществу, выражающееся в выполнении принятых нравственных и правовых норм и правил, своего долга.

Самовоспитание воли осуществляется с помощью разнообразных приемов, в том числе путем соблюдения следующих требований:

· принятое решение должно быть исполнено. Лучше не принимать решений, чем принимать и не выполнять их;

· необходимо приучить себя преодолевать трудности и препятствия на пути к достижению цели. Начинать нужно с приобретения привычки преодолевать сравнительно незначительные трудности, препятствия;

· при постановке трудных целей необходимо намечать не только главную цель, но и промежуточные цели, достижение которых будет приближать главную цель;

· необходимо соблюдать распорядок дня, систематически заниматься спортом. Умение побеждать вырабатывается в процессе занятий физкультурой, поскольку происходит тренировка не только мышц, но и воли.

Развитие воли у человека

Развитие волевой регуляции поведения у человека осуществляется в нескольких направлениях. С одной стороны – это преобразование непроизвольных психических процессов в произвольные, с другой – обретение человеком контроля над своим поведением, с третьей – выработка волевых качеств личности. Все эти процессы онтогенетически начинаются с того момента жизни, когда ребенок овладевает речью и научается пользоваться ею как эффективным средством психической и поведенческой саморегуляции.

Внутри каждого из этих направлений развития воли по мере ее укрепления происходят свои, специфические преобразования, постепенно поднимающие процесс и механизмы волевой регуляции на более высокие уровни. К примеру, внутри познавательных процессов воля вначале выступает в форме внешнеречевой регуляции и только затем – в плане внутриречевого процесса. В поведенческом аспекте волевое управление вначале касается произвольных движений отдельных частей тела, а впоследствии – планирования и управления сложными комплексами движений, включая торможение одних и активизацию других комплексов мышц. В области формирования волевых качеств личности развитие воли можно представить как движение от первичных к вторичным и далее – к третичным волевым качествам.

Еще одно направление в развитии воли проявляется в том, что человек сознательно ставит перед собой все более трудные задачи и преследует все более отдаленные цели, требующие приложения значительных волевых усилий в течение достаточно длительного времени. Например, школьник еще в подростковом возрасте может поставить перед собой задачу развить у себя такие способности, к формированию которых у него нет выраженных природных задатков. Одновременно он может поставить перед собой цель заняться в будущем сложным и престижным видом деятельности, для успешного выполнения которого необходимы такого рода способности. Есть немало жизненных примеров того, как люди, ставшие известными учеными, художниками, писателями, добивались поставленных целей, не обладая хорошими задатками, в основном за счет повышенной работоспособности и воли.

Развитие воли у детей тесным образом соотносится с обогащением их мотивационной и нравственной сферы. Включение в регуляцию деятельности более высоких мотивов и ценностей, повышение их статуса в общей иерархии стимулов, управляющих деятельностью, способность выделять и оценивать нравственную сторону совершаемых поступков – все это важные моменты в воспитании воли у детей. Мотивация поступка, в которую включается волевая регуляция, становится сознательной, а сам поступок произвольным. Такое действие всегда совершается на базе произвольно построенной иерархии мотивов, где верхнюю ступень занимает высоконравственное побуждение, дающее моральное удовлетворение человеку в случае успеха деятельности. Хорошим примером такой деятельности может служить сверхнормативная деятельность, связанная с высшими нравственными ценностями, совершаемая на добровольной основе и направленная на пользу людям.

Совершенствование волевой регуляции поведения у детей связано с их общим интеллектуальным развитием, с появлением мотивационной и личностной рефлексии. Поэтому воспитывать волю у ребенка в отрыве от его общего психологического развития практически невозможно. В противном случае вместо воли и настойчивости как несомненно положительных и ценных личностных качеств могут возникнуть и закрепиться их антиподы: упрямство и ригидность. Особую роль в развитии воли у детей по всем перечисленным направлениям выполняют игры, причем каждый вид игровой деятельности вносит свой, специфический вклад в совершенствование волевого процесса. Конструктивные предметные игры, появляющиеся первыми в возрастном развитии ребенка, способствуют ускоренному формированию произвольной регуляции действий. Сюжетно-ролевые игры ведут к закреплению у ребенка необходимых волевых качеств личности. Коллективные игры с правилами кроме этой задачи решают еще одну: укрепление саморегуляции поступков. Учение, появляющееся в последние годы дошкольного детства и превращающееся в ведущую деятельность в школе, наибольший вклад вносит в развитие произвольной саморегуляции познавательных процессов.

Нарушение волевой сферы

Одной из важных задач самовоспитания и развития воли является преодоление различных пассивных и активных форм волевой недостаточности, часто присущих слабовольным людям. К пассивным формам волевой недостаточности относятся легкая внушаемость и несамостоятельность, апатия, абулия, отсутствие настойчивости и выдержки.

Легкая внушаемость и несамостоятельность. Люди с такой формой волевой недостаточности характеризуются чрезвычайной уступчивостью чужому влиянию и легкой податливостью воле другого человека. Предприимчивость и инициативность у таких людей отсутствует, настойчивость незначительна.

Апатия – более тяжелая форма волевой недостаточности, близкая к болезненному состоянию, депрессии, когда у человека исчезают разного рода желания, стремления, появляется безразличие к событиям жизни, мнению других людей, притупляются чувства. Апатия часто вызвана тяжелым переживанием, такими нервными заболеваниями, как истерия, неврастения; различными душевными болезнями, сопровождающимися меланхолией и депрессией.

Абулия – нарушение воли, частичное или полное отсутствие желания и побуждений к деятельности.

Отсутствие настойчивости и выдержки . Есть люди, которые при-нимают много решений, но не исполняют их. Именно у таких людей нет выдержки и настойчивости (часто определяется развившейся леностью со слабо развитой способностью к волевому усилию).

К активным формам волевой недостаточности относятся импульсивность и упрямство.

Импульсивность характеризуется чрезмерной порывистостью в решениях и действиях даже тогда, когда мотивы не взвешены и решения не обдуманы. Импульсивность характерна для людей со слабым самоконтролем, сильными и бурно протекающими чувствами, неспособных к самообладанию и выдержке. Эта форма волевой недостаточности проявляется в «разбросанности», бурной и мало осознанной активности.

Упрямство – форма волевой недостаточности, проявляющаяся в бессмысленной настойчивости, в стремлении цепко держаться принятого решения, даже тогда, когда человек, его принявший, сознает (пусть даже смутно) неразумность и даже вредность этого решения.

Упрямство связано со слабостью критической оценки, неспособностью спокойно и всесторонне обдумать собственные мотивы и доводы других, тупой неповоротливостью ума.

К психологическим критериям, подтверждающим наличие у субъекта сниженной способности руководить своими действиями в пределах психической нормы, можно отнести следующие факторы:

· сниженный уровень интеллекта, существенно осложняющий принятие человеком важных для него решений в нестандартных ситуациях, затрудняющий прогнозирование, планирование им своих последующих действий;

· наличие определенных устойчивых черт характера, составляющих в своей совокупности синдром так называемой «сниженной волевой устойчивости», формирующих «конформный тип» личности человека, который очень часто принимает решение под влиянием каких-либо внешних, порой случайных обстоятельств, под воздействием группового мнения и т.д.;

· заниженные самооценка и уровень притязаний, вызывающие у субъекта чувство собственной неполноценности, ожидание всевозможного рода неудач;

· наличие в мотивационной сфере личности в качестве ведущего мотива избегание неудачи;

· сниженный уровень эмоциональной устойчивости (стрессоустойчивости) личности, существенно затрудняющий осуществление субъектом должного уровня волевого контроля за своими эмоциями и поведением.

Выготский Л.С.

Воля и ее развитие в детском возрасте [Текст] /

Л.С. Выготский // Собр. соч. в 6 т. – М.: Педагогика, 1983. – Т. 3. – 368 с.

Иванников В.А. Психологические механизмы волевой регуляции [Текст] / В.А. Иванников. – М.: Изд-во МГУ, 1991. – 140 с.

Ильин Е.П. Психология воли [Текст] / Е.П. Ильин. – СПб.: Питер, 2000. – 288 с.

Рожина Л.Н.

Развитие эмоционального мира личности [Текст] /

Л.Н. Рожина. – Минск: Университетское, 1999. – 257 с.

В основе волевого поведения лежит сложный психологический механизм, который включает в себя специфические и общие для любой целенаправленной деятельности компоненты. Общим является опосредствованность поведения (в отличие от импульсивного, ситуативного) внутренним интеллектуальным планом, выполняющим функцию сознательной регуляции деятельности. При этом внутренний интеллектуальный план направлен на поиск тех действий, которые при данных конкретных условиях могут привести к достижению поставленной цели. Однако такая форма регуляции еще не характеризует собственно волевое поведение. Специфичным для него является наличие внутреннего интеллектуального плана, организующего все имеющиеся у человека в данный момент побуждения в направлении такой их иерархизации, при которой ведущим мотивом становится сознательно поставленная цель.

Волевой акт включает в себя борьбу разнонаправленных мотивационных тенденций. Если в этой борьбе берут верх непосредственные побуждения (в т. ч. и нравственного порядка), деятельность осуществляется помимо её волевой регуляции. В отличие от этого волевое поведение предполагает наличие таких психических процессов, посредством которых человек усиливает мотивационные тенденции, идущие от сознательно поставленной цели, и подавляет др. Решающая роль в этом процессе принадлежит мысленному построению будущей ситуации. В этом случае человек отчетливо представляет себе положительные последствия тех действий, которые он совершит, следуя сознательно поставленной цели, и отрицательные последствия действий, продиктованных непосредственным желанием . Если в результате такого предвидения будущих последствий возникнут положительные эмоции, связанные с достижением сознательно поставленной цели, и они окажутся сильнее имеющихся у человека переживаний, порождаемых непосредственным побуждением, то эти переживания и выступят в качестве дополнительной мотивации, обеспечивающей перевес побуждения со стороны сознательно поставленной цели. Таким образом, активность во внутреннем интеллектуальном плане выступает как условие, порождающее новые мотивационные тенденции. Именно во внутреннем интеллектуальном плане настоящая ситуация, отражаясь в свете будущей, обретает иной смысл , что и определяет завершение борьбы мотивов и принятие решения в пользу волевого поступка, а в тех случаях, когда человек намечает и способы достижения поставленной цели, -- и создание намерения .

Волевое действие, необходимость в нем возникает тогда, когда на пути осуществления мотивированной деятельности появилось препятствие. Волевой акт связан с его преодолением. Предварительно, однако, необходимо осознать, осмыслить суть возникшей проблемы. Включение воли в состав деятельности начинается с постановки человеком перед собой вопроса: «Что случилось?» Уже сам по себе характер данного вопроса свидетельствует о том, что воля тесным образом связана с осознанием действия, хода деятельности и ситуации. Первичный акт включения воли в действие фактически заключается в произвольном вовлечении сознания в процесс осуществления деятельности. Волевая регуляция необходима для того, чтобы в течение длительного времени удерживать в поле сознания объект, над которым размышляет человек, поддерживать сконцентрированное на нем внимание. Воля участвует в регуляции практически всех основных психических функций: ощущений, восприятия, воображения, памяти, мышления и речи. Развитие указанных познавательных процессов от низших к высшим означает приобретение человеком волевого контроля над ними.

Волевое действие всегда связано с сознанием цели деятельности, ее значимости, с подчинением этой цели выполняемых действий. Иногда возникает необходимость придать какой-либо цели особый смысл, и в этом случае участие воли в регуляции деятельности сводится к тому, чтобы отыскать соответствующий смысл, повышенную ценность данной деятельности. В ином случае необходимо бывает найти дополнительные стимулы для выполнения, доведения до конца уже начатой деятельности, и тогда волевая смыслообразующая функция связывается с процессом выполнения деятельности. В третьем случае целью может явиться научение чему-либо и волевой характер приобретают действия, связанные сучением. Энергия и источник волевых действий всегда так или иначе связаны с актуальными потребностями человека. Опираясь на них, человек придает сознательный смысл своим произвольным поступкам. В этом плане волевые действия не менее детерминированы, чем любые другие, только они связаны с сознанием, напряженной работой мышления и преодолением трудностей. Волевая регуляция может включиться в деятельность на любом из этапов ее осуществления: инициации деятельности, выбора средств и способов ее выполнения, следования намеченному плану или отклонения от него, контроля исполнения. Особенность включения волевой регуляции в начальный момент осуществления деятельности состоит в том, что человек, сознательно отказываясь от одних влечений, мотивов и целей, предпочитает другие и реализует их вопреки сиюминутным, непосредственным побуждениям. Воля в выборе действия проявляется в том, что, сознательно отказавшись от привычного способа решения задачи, индивид избирает иной, иногда более трудный, и старается не отступать от него. Наконец, волевая регуляция контроля исполнения действия состоит в том, что человек сознательно заставляет себя тщательно проверять правильность выполненных действий тогда, когда сил и желания делать это уже почти не осталось. Особые трудности в плане волевой регуляции представляет для человека такая деятельность, где проблемы волевого контроля возникают на всем пути осуществления деятельности, с самого начала идо конца.

Типичным случаем включения воли в управление деятельностью является ситуация, связанная с борьбой трудносовместимых мотивов, каждый из которых требует в один и тот же момент времени выполнения различных действий. Тогда сознание и мышление человека, включаясь в волевую регуляцию его поведения, ищут дополнительные стимулы для того, чтобы сделать одно из влечений более сильным, придать ему в сложившейся обстановке больший смысл. Психологически это означает активный поиск связей цели и осуществляемой деятельности с высшими духовными ценностями человека, сознательное придание им гораздо большего значения, чем они имели вначале. При волевой регуляции поведения, порожденной актуальными потребностями, между этими потребностями и сознанием человека складываются особые отношения.

С.Л. Рубинштейн охарактеризовал их так: «Воля в собственном смысле возникает тогда, когда человек оказывается способным к рефлексии (обращение внимания субъекта на самого себя и на своё «Я», в частности, на продукты собственной активности, а также какое-либо их переосмысление)своих влечений, может так или иначе отнестись к ним. Для этого индивид должен уметь подняться над своими влечениями и, отвлекаясь от них, осознать самого себя как субъекта, который возвышаясь над ними, в состоянии произвести выбор между ними ».

Воля — одно из наиболее сложных понятий в психологии. Воля рассматривается и как самостоятельный психический процесс, и как аспект других важнейших психических явлений, и как уникальная способность личности произвольно контролировать свое поведение.

Воля является психической функцией, которая буквально пронизывает все стороны жизни человека. В содержании волевого действия обычно выделяются три основных признака:

- Воля обеспечивает целенаправленность и упорядоченность человеческой деятельности. Но определению С.Р. Рубинштейна, «Волевое действие — это сознательное, целенаправленное действие, посредством которого человек осуществляет поставленную перед ним цель, подчиняя свои импульсы сознательному контролю и изменяя окружающую действительность в соответствии со своим замыслом».

- Воля как способность человека к саморегуляции делает его относительно свободным от внешних обстоятельств, по-настоящему превращает его в активного субъекта.

- Воля — это сознательное преодоление человеком трудностей на пути к поставленной цели. Сталкиваясь с препятствиями, человек либо отказывается от действия в выбранном направлении, либо увеличивает усилия. чтобы преодолеть возникшие трудности.

Функции воли

Таким образом, волевые процессы выполняют три основные функции:

- инициирующую, или побудительную , обеспечивающую начало того или иного действия в целях преодоления возникающих препятствий;

- стабилизирующую , связанную с волевыми усилиями по поддержанию активности на должном уровне при возникновении внешних и внутренних помех;

- тормозную , которая состоит в том, чтобы сдерживать другие, зачастую сильные желания, не согласующиеся с главными целями деятельности.

Волевой акт

Важнейшее место в проблеме воли занимает понятие «волевой акт». Каждый волевой акт имеет определенное содержание, важнейшими из компонентов которого являются принятие решения и его исполнение. Эти элементы волевого акта часто вызывают значительное психическое напряжение, сходное по своему характеру с состоянием .

В структуре волевого акта выделяются следующие основные составляющие:

- побуждение к совершению волевого действия, вызываемое той или иной потребностью. Причем степень осознания этой потребности может быть разной: от смутно осознаваемого влечения и до четко осознанной цели;

- наличие одного или нескольких мотивов и установление очередности их выполнения:

- «борьба мотивов» в процессе выбора того или иного из противоречивых побуждений;

- принятие решения в процессе выбора того или иного варианта поведения. На данном этапе может возникнуть или чувство облегчения, или состояние беспокойства, связанное с неуверенностью в правильности принятого решения;

- реализация принятого решения, осуществление того или иного варианта действий.

На каждом из этих этапов волевого акта человек проявляет волю, контролирует и корректирует свои действия В каждый из этих моментов он сличает полученный результат с идеальным образом цели, который был создан заранее.

В ярко проявляется личность человека, ее главные черты.

Воля проявляется в таких свойствах личности, как:

- целеустремленность;

- самостоятельность;

- решительность;

- настойчивость;

- выдержка;

- самообладание;

Каждому из этих свойств противостоят противоположные черты характера, в которых выражено безволие, т.е. отсутствие своей воли и подчинение чужой воле.

Важнейшим волевым свойством личности выступает целеустремленность как осуществлять свои жизненные цели.

Самостоятельность проявляется в умении совершать действия и принимать решения на основе внутренней мотивации и своих знаний, умения и навыков. Несамостоятельный человек ориентирован на подчинение другому, на перекладывание ответственности на него за совершаемые действия.

Решительность выражается в умении своевременно и без колебаний принимать обдуманное решение и претворять его в жизнь. Действия решительного человека характеризуются продуманностью и быстротой, смелостью, уверенностью в своих поступках. Противоположной чертой решительности является нерешительность. Человек, отличающийся нерешительностью, постоянно сомневается, колеблется в принятии решений и использовании выбранных методов решения. Нерешительный человек, даже приняв решение, начинает вновь сомневаться, выжидает, как поступят другие.

Выдержка и самообладание есть умение владеть собой, своими действиями и внешним проявлением эмоций, постоянно их контролировать, даже при неудачах и больших неудачах. Противоположностью выдержке является неумение сдерживать себя, что вызвано отсутствием специального воспитания и самовоспитания.

Настойчивость выражается в умении добиваться поставленной цели, преодолевая трудности на пути к ее достижению. Настойчивый человек не отступает от принятого решения, а при неудачах действует с удвоенной энергией. Человек, лишенный настойчивости, при первой неудаче отступает от принятого решения.

Дисциплинированность означает осознанное подчинение своего поведения определенным нормам и требованиям. Дисциплинированность проявляется в разных формах как в поведении, так и в мышлении, и противоположна недисциплинированности.

Мужество и смелость проявляются в готовности и умении бороться, преодолевать трудности и опасности на пути к достижению цели, в готовности отстаивать свою жизненную позицию. Мужеству противоположно такое качество, как трусость, вызываемая обычно страхом.

Формирование перечисленных волевых свойств личности определяется главным образом целенаправленным воспитанием воли, что должно быть неотделимо от воспитания чувств.

Сила воли и волевая регуляция

Чтобы перейти к разговору об отличиях в воле, следует разобраться в самом этом понятии. Воля, как известно, способность к выбору цели деятельности и внутренним усилиям, необходимым для ее осуществления . Это специфический акт, не сводимый к сознанию и деятельности как таковой. Не всякое сознательное действие, даже связанное с преодолением препятствий на пути к цели, является волевым: главное в волевом акте заключается в осознании ценностной характеристики цели действия, ее соответствия принципам и нормам личности. Для субъекта воли характерно не переживание «я хочу», а переживание «надо», «я должен». Осуществляя волевое действие, человек противостоит власти актуальных потребностей, импульсивных желаний.

По своей структуре волевое поведение распадается на принятие решения и его реализацию . При несовпадении цели волевого действия и актуальной потребности принятие решения часто сопровождается тем, что в психологической литературе называют борьбой мотивов (акт выбора). Принятое решение реализуется в разных психологических условиях, начиная от таких, в которых достаточно принять решение, а действие после этого осуществляется как бы само собой (например, действия человека, увидевшего тонущего ребенка), и кончая такими, в которых реализации волевого поведения противостоит какая-либо сильная потребность, что порождает необходимость в специальных усилиях для ее преодоления и осуществления намеченной цели (проявление силы воли).

Различные истолкования воли в истории философии и психологии связаны, прежде всего, с противоположностью детерминизма и индетерминизма: первый рассматривает волю как обусловленную извне (физическими, психологическими, социальными причинами или же божественным предопределением — в супранатуралистическом детерминизме), второй — как автономную и самополагающую силу. В учениях волюнтаризма воля предстает как изначальное и первичное основание мирового процесса и, в частности, человеческой деятельности.

Различие философских подходов к проблеме воли нашло свое отражение в психологических теориях воли, которые могут быть разделены на две группы: автогенетические теории, рассматривающие волю как нечто специфическое, не сводимое к каким-либо другим процессам (В. Вундт и др.), и гетерогенетические теории, определяющие волю как нечто вторичное, продукт каких-либо других психических факторов и явлений — функцию мышления или представления (интеллектуалистические теории многие представители школы И.Ф. Гербарта, Э. Мейман и др.), чувств (Г. Эббингауз и др.), комплекс ощущений и т.п.

Советская психология в свое время, опираясь на диалектический и исторический материализм, рассматривала волю в аспекте ее общественно-исторической обусловленности. Основным направлением являлось изучение фило- и онтогенеза произвольных (происходящих из воли) действий и высших психических функций (произвольного восприятия, запоминания и т.д.). Произвольный характер действия, как это было показано Л.C. Выготским, есть результат опосредования взаимоотношений человека и среды орудиями и знаковыми системами. В процессе развития психики ребенка первоначальные непроизвольные процессы восприятия, памяти и т.д. приобретают произвольный характер, становятся саморегулируемыми. Параллельно развивается и способность к удержанию цели действия.

Важную роль в изучении воли сыграли работы советского психолога Д.Н. Узнадзе и его школы по теории установки.

Проблема воспитания воли имеет большое значение и для педагогики, в связи с чем разрабатываются различные методики, ставящие целью тренировку способности к поддержанию усилий, необходимых для достижения цели. Воля тесно связана с характером человека и играет значительную роль в процессе его формирования и перестройки. Согласно распространенной точке зрения, характер является такой же основой волевых процессов, как интеллект основой мыслительных процессов, а темперамент — эмоциональных.

Подобно другим видам психической деятельности, воля — процесс рефлекторный по физиологической основе и типу совершения .

Эволюционную предпосылку волевого поведения представляет так называемый рефлекс свободы у животных — врожденная реакция, для которой адекватным стимулом служит насильственное ограничение движений. «Не будь его (рефлекса свободы), - писал И.П. Павлов, - всякое малейшее препятствие, которое встречаю бы животное на своем пути, совершенно прерываю бы течение его жизни». Поданным советского ученого В.П. Протопопова и других исследователей, именно характер преграды определяет у высших животных перебор действий, из которых формируется приспособительный навык. Таким образом, воля как активность, обусловленная потребностью в преодолении встретившейся преграды, обладает известной самостоятельностью по отношению к мотиву, первично инициировавшему поведение. Избирательное торможение реакции преодоления. а также специфическое действие на эту реакцию некоторых лекарственных веществ позволяют говорить о наличии специального мозгового аппарата, реализующего рефлекс свободы в павловском его понимании. В механизмах волевого усилия человека большую роль играет система речевых сигналов (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия). Для целенаправленною поведения человека преградой нередко становится и конкурирующая потребность. Тогда доминирование одного из мотивов будет определяться не только его соотносительной силой, но и возникновением активности, по отношению к которой субдоминантный мотив есть препятствие, внутренняя помеха. Подобная ситуация встречается в тех случаях, когда принято говорить о волевом подавлении эмоций, точнее, обусловивших эти эмоции потребностей. Будучи тесно связана с действиями, сознанием и эмоциями человека, воля представляет собой самостоятельную форму его психической жизни . В то время как эмоции обеспечивают мобилизацию энергетических ресурсов и переход к тем формам реагирования, которые ориентируются на широкий круг предположительно значимых сигналов (эмоциональные доминанты), воля препятствует чрезмерной генерализации эмоционального возбуждения и способствует удержанию первоначально избранного направления. В свою очередь, волевое поведение может явиться источником положительных эмоций до того, как будет достигнута конечная цель, за счет удовлетворения самой потребности в преодолении препятствий. Вот почему наиболее продуктивным для деятельности человека оказывается сочетание сильной воли с оптимальным уровнем эмоционального напряжения.

Проблема воли, произвольной и волевой регуляции поведения и деятельности человека давно занимает умы ученых, вызывая острые споры и дискуссии. Fine в Древней Греции обозначились две точки зрения на понимание воли: аффективная и интеллектуалистическая .

Платон понимал волю как некую способность души, определяющую и побуждающую активность человека.

Аристотель связывал волю с разумом. Он употребил этот термин с целью обозначения определенного класса действий и поступков человека, а именно тех, которые детерминируются не потребностями, желаниями, а пониманием нужности, необходимости, т.е. сознательных поступков и действий или стремлений, опосредованных размышлением. Аристотель говорил о произвольных движениях, чтобы отделить их от непроизвольных, осуществляющихся без размышления. К произвольным действиям он относил те, о которых «мы заранее совещались с собою».

Из истории психологии известно, что понятие «воля» было введено как объяснительное о зарождении действия, которое основывается не только на желаниях человека, но и на умственном решении о его осуществлении .

В дальнейшем интенсивная разработка представлений о воле начинается только в XVII в. и продолжается в XVIII-XIX вв., в Новом времени, отмеченном бурным развитием естественно-научных и психологических знаний. Эти представления можно разделить натри направления, которые в современной психологии представлены как мотивационный и регуляционный подходы, а также и подход «свободного выбора».

Мотивационный подход. В рамках этого подхода представления о природе свободы сводятся либо к начальному моменту мотивации действия (желание, стремление, аффекта), либо к признанию свободы как тесно связанной с мотивацией, но не идентичной ей способности к побуждению действий, в частности, к преодолению препятствий.

Отождествление воли и доминирующего в сознании желания прослеживается во взглядах значительной части исследователей. Так, одни из них объясняли волю как способность души формировать желания, другие — как последнее желание, предшествующее действию. Тем самым воля возникала не как самостоятельная реальность. а как одно из желаний, выгода которого устанавливается разумом. В гаком случае сущность мотива составляли эмоции, а волевой процесс имел два момента: аффекта и обусловленного им действия (Р. Декарт. Т. Гоббс, В. Вундт, Т. Рибо).

К регуляционному подходу в исследовании воли принадлежат представления о свободе воли как способности к сознательному умышленному преодолению препятствий. Если мотивация является лишь фактором, инициатором действия, то существование препятствий на пути к выполнению действия и умышленное их преодоление становится фактором волевого акта. Так рассматривают преодоление препятствий Л.С. Выготский и С.Л. Рубинштейн. Вместе с тем к функции воли они относят и принуждение. При этом, отмечая комплексный характер воли, ученые указывают на важность регулятивной функции.

Подход «свободного выбора». Впервые вопрос о спонтанном, ничем не детерминированном свободном выборе поведения поставил античный философ Эпикур. В дальнейшем это привело к выделению проблемы свободы воли.

Позиции представителей этого подхода были принципиально разграничены. Одна часть ученых считала, что многогранность мира проявляется в воле. По их мнению, во Вселенной существует единая мировая воля, которая полностью свободна в своих проявлениях, ничем не ограничена и поэтому могущественна. У человека же универсальная воля, которая представлена в его собственном характере. Он дан человеку от рождения как неизменный и вообще непознаваемый. Волю эти ученые трактовали как самостоятельную силу души, способной к свободному выбору (А. Шопенгауэр, У. Джемс). Такие идеи считались волюнтаристскими, ибо они объявляли волю высшим принципом бытия и утверждали независимость человеческой воли от окружающей действительности.

Иную позицию занимали те. кто рассматривал волю не как самостоятельную силу, а как способность разума принимать решения (делать выбор). При этом выбор выступал или основной функцией воли, либо только одним из моментов волевого действия (Б. Спиноза. И. Кант. В. Франкл и др.).

В воле как синтетической характеристике личности, ее системном свойстве выражается практическая сторона сознания. Нельзя не согласиться с теми, кто считает: есть воля — есть человек, нет воли — нет человека, сколько воли — столько и человека.

Имеющиеся сегодня данные позволяют трактовать волю как системное качество, в котором выражается вся личность в аспекте, раскрывающем механизмы ее самостоятельной, инициативной активности. По этому критерию все действия человека можно рассматривать как последовательно усложняющийся ряд от непроизвольных (импульсивных) к произвольным и собственно волевым действиям . В произвольных действиях проявляется, по выражению И.М. Сеченова, способность человека руководить вызовом, прекращением, усилением или ослаблением активности, направленной на достижение сознательно поставленных целей. Другими словами, здесь всегда имеет место действие по инструкции и самоинструкции.

Собственно не могут не быть одновременно и произвольными, поскольку они тоже всегда представляют собой действия по самоинструкции. Однако их характеристика этим не исчерпывается. Волевые действия (воля как обобщенное обозначение специфичного для человека высшего уровня управления всеми его психофизическими данными) предполагают способность личности подчинять удовлетворение низших потребностей высшим, более значимым, хотя и менее привлекательным сточки зрения действующего лица. Наличие воли в этом смысле достоверно свидетельствует о преобладании у человека высших, социально обусловленных потребностей и соответствующих им высших (нормативных) чувств.

В основе волевого поведения, движимого высшими чувствами, лежат, таким образом, усвоенные личностью социальные нормы. Кодекс норм человека, определяющий, какую линию поведения он изберет в конкретной ситуации, — одна из самых красноречивых характеристик личности, особенно с точки зрения степени учета (или игнорирования) в нем прав, законных притязаний и чаяний других людей.

В тех случаях, когда в деятельности человека низшие потребности подчиняют себе высшие, мы говорим о безволии, хотя человек может преодолевать при этом для достижения своей цели большие трудности (стремясь, например, добыть спиртное, наркотик и т.п.). Следовательно, сущность морально воспитанной, доброй воли заключается в подчинении низших (в некоторых случаях антиобщественных) потребностей высшим, выражающим нужды более широких групп, иногда человечества в целом.

Важным психологическим механизмом осознанной иерархизации мотивов является волевое усилие. Волевое усилие — связанное с напряжением сознательное самопобуждсние к предпочтению высших устремлений и торможению низших, преодолению соответствующих внешних и внутренних трудностей. Как известно, подчинение побуждениям низшего порядка, непосредственно более притягательным, ведущим к более легким и приятным действиям, не требует усилий.

Волевые компоненты, включенные в регуляцию целостных актов деятельности, тесно переплетены с эмоциями человека и уровнем его ориентировки в окружающем. Это может быть прослежено в любых проявлениях активности. Так, чем совершеннее, адекватнее решаемой задаче ориентировочная деятельность, тем, при прочих равных условиях, выше организованность и прямое ее следствие — экономичность активности. Особенности связи волевых проявлений с характером осознания человеком действительности и собственной активности фиксируются в таких волевых свойствах личности, как критичность воли, ее принципиальность и др.

Анализ поведенческих актов, включающих эмоции повышенной, а иногда крайней интенсивности, с точки зрения соотношения в них силы эмоций с уровнем ориентировки и организованности, может пролить свет на природу разительного отличия аффектов, дезорганизующих деятельность, от чувств, обеспечивающих ее продуктивность при высочайшей мобилизации всех ресурсов. Типичным аффектом является, например, паника. Для этого состояния характерно, во-первых, связанное с пассивно-оборонительной реакцией переживание ужаса, парализующего способность к ориентировке. Это, как правило, усугубляется нарушением каналов коммуникации, дезинформацией. Отсюда полная дезорганизация как системы совместных действий, так и действий каждой отдельной личности. К дезорганизации деятельности могут приводить и аффекты, являющиеся выражением активно-оборонительных реакций. Важно подчеркнуть, что дезорганизация деятельности не представляет собой прямого следствия чрезвычайной по силе эмоции. Промежуточным и соединяющим звеном здесь всегда оказывается нарушение ориентировки. Злоба, ярость, как и ужас, мутят разум. Однако в тех случаях, когда сильнейшему эмоциональному напряжению соответствует ясная ориентировка в окружающем и высокая организованность, человек оказывается способным буквально творить чудеса.

В попытке объяснить механизмы поведения человека в рамках проблемы воли возникло направление, получившее в 1883 г. с легкой руки немецкого социолога Ф. Тенниса название «волюнтаризм» и признающее волю особой, надприродной силой. Согласно волюнтаризму, волевые акты ничем не определяются, но сами определяют ход психических процессов. Формирование этого, по существу философского. направления в изучении воли связано с ранними работами А. Шопенгауэра, с трудами И. Канта. Таким образом, в крайнем своем выражении волюнтаризм противопоставил волевое начало объективным законам природы и общества, утверждал независимость человеческой воли от окружающей действительности.

Воля — это сознательное регулирование человеком своего поведения и деятельности, выраженное в умении преодолевать внутренние и внешние трудности при совершении целенаправленных действий и поступков.

Волевые действия — сознательно контролируемые действия, направленные на преодоление трудностей и препятствий при достижении поставленных целей.

Ключевой характеристикой волевого действия является борьба мотивов.

Характеристики воли.- Сознательная опосредованность.

- Опосредован ность внутренним интеллектуальным планом.

- Взаимосвязь с мотивом «должен».

- Связь с другими психическими процессами: вниманием, памятью. мышлением, эмоциями и т.д.

- Повышение эффективности соответствующей деятельности.

- Волевая рефляция необходима для того, чтобы в течение длительного времени удерживать в поле сознания объект, над которым размышляет человек, поддерживать сконцентрированное на нем внимание.

- Регуляция основных психических функций: восприятия, памяти, мышления и т.д. Развитие данных познавательных процессов от низших к высшим означает приобретение человеком волевого контроля над ними.

- мировоззрение личности;

- моральная устойчивость личности;

- степень общественной значимости поставленных целей;

- установки по отношению к деятельности;

- уровень самоуправления и самоорганизации личности.

- Переоценка значимости мотива.

- Привлечение дополнительных мотивов.

- Предвидение и переживание последующих событий/действий.

- Актуализация мотива (через воображение ситуации).

- Через мотивационно-смысловую сферу.

- Стойкое мировоззрение и убеждения.

- по степени сложности — простые, сложные;

- по степени осознанности — произвольные, непроизвольные.

- сила воли;

- энергичность;

- настойчивость;

- выдержка.

- Выбор мотивов и целей.

- Регуляция побуждений к действиям.

- Организация психических процессов (в систему, адекватную выполняемой деятельности).

Мобилизация физических и психологических возможностей. Итак, воля — это обобщенное понятие, за которым скрывается много разных психологических феноменов.

Г. Мюнстерберг, отмечая, например, роль внимания и представления в формировании произвольных действий, пишет, что слабая воля ребенка — это его неспособность длительно удерживать внимание на цели.

«Научиться хотеть того или иного — не это важно. Главное — научиться действительно выполнять то, что намечено, и не отвлекаться всякими случайными впечатлениями».

Ряд авторов считает, что волевые свойства личности формируются в процессе деятельности. Поэтому для развития «силы воли» (волевых качеств) чаше всего предлагается путь, кажущийся наиболее простым и логичным: если «сила воли» проявляется в преодолении препятствий и трудностей, то и путь ее развития идет через создание ситуаций, требующих такого преодоления. Однако практика показывает, что это не всегда приводит к успеху. Говоря о развитии «силы воли» и волевых качеств, следует учитывать их мно- покомпонентную структуру. Один из компонентов этой структуры — моральный компонент воли, по И.М. Сеченову, т.е. идеалы, мировоззрение, нравственные установки. — формируется в процессе воспитания, другие (например, типологические особенности свойств нервной системы), как генетически предопределенные, не зависят от воспитательных воздействий, и у взрослых людей практически не изменяются. Отсюда развитие того или иного волевого качества в значительной степени зависит оттого, в каком соотношении в структуре этого качества находятся указанные компоненты.

Большое значение для формирования волевой сферы личности ребенка имеет не только предъявление к нему требований, вербализуемых в словах «надо» и «нельзя», но и контроль над выполнением этих требований. Если взрослый говорит «нельзя», а ребенок продолжает выполнять запрещаемое действие, если после слов «надо убрать игрушки» ребенок убегает и невыполнение требований остается для него без последствий, нужный стереотип волевого поведения не вырабатывается.

С возрастом трудность предъявляемых к ребенку требований должна увеличиваться. В этом случае он сам убеждается в том, что взрослые считаются с его возросшими возможностями, т.е. признают его уже «большим». Однако при этом надо учитывать меру трудностей. которые должен преодолеть ребенок, и не превращать развитие его волевой сферы в скучное и нудное занятие, при котором развитие воли становится самоцелью, а вся жизнь ребенка превращается, как писал С. Л. Рубинштейн, «в одно сплошное выполнение разных обязанностей и задании».

Чем меньше возраст ребенка, тем больше требуется ему помощи в преодолении трудностей для того, чтобы он увидел конечный результат своего усилия.

Постоянное одергивание, грубый окрик, чрезмерное фиксирование внимания ребенка на его недостатках и опасностях предстоящей деятельности, поддразнивание и т.п. ведут к неуверенности, а через нее к тревожности, нерешительности, боязни.

В нашем пособии необходимо сказать и о роли учета половых особенностей. Так, неоднократно проводились эксперименты по самовоспитанию старшеклассниками воли, в котором обозначились различия в развитии тех или иных волевых проявлений в зависимости от пола. Девушкам удалось значительно быстрее, чем юношам, добиться успехов в исправлении своих недостатков. По сравнению с юношами, больше девушек научились приказывать себе, выработали самостоятельность, преодолели упрямство, развили решительность, упорство и настойчивость. Однако они отставали от юношей в развитии смелости, принципиальности, мужества.

Самовоспитание воли

Самовоспитание воли является частью самосовершенствования личности и, следовательно, должно осуществляться в соответствии с его правилами и, прежде всего, с разработкой программы самовоспитания «силы воли».

Многие психологи понимают волевой акт как сложную функциональную систему (рис. 14).

Так. еще Г.И. Челпанов в волевом акте выделял три элемента: желание, стремление и усилие.

Л.С. Выготский в волевом действии выделял два отдельных процесса: первый соответствует решению, замыканию новой мозговой связи, созданию особого функционального аппарата; второй, исполнительный, заключается в работе созданного аппарата, в действии по инструкции, в выполнении решения.

Многокомпонентность и полифункциональность волевого акта отмечается и В.И. Селивановым.

Исходя из рассмотрения воли как произвольного управления, последнее должно включать в себя самодетерминацию, самоинициацию, самоконтроль и самостимуляцию.

Самодетерминация (мотивация)

Детерминация — это обусловленность поведения человека и животных какой-либо причиной. Непроизвольное поведение животных, как и непроизвольные реакции человека, детерминированы, т.е. обусловлены какой-либо причиной(чаще всего — внешним сигналом, раздражителем). При произвольном поведении конечная причина действия, поступка находится в самом человеке. Именно он принимает решение реагировать или нет на тот или иной внешний или внутренний сигнал. Однако принятие решения (самодетерминация) во многих случаях является сложным психическим процессом, который называется мотивацией.

Рис. 14. Структура волевого акт

Мотивация - это процесс формирования и обоснования намерения что-то сделать или не сделать. Сформированное основание своего поступка, действия называется мотивом. Чтобы понять поступок человека, мы часто задаемся вопросом: а каким мотивом руководствовался человек, совершая этот поступок?

Формирование мотива (основания действия, поступка) проходит ряд этапов: формирование потребности личности, выбор средства и способа удовлетворения потребности, принятие решения и формирование намерения совершить действие или поступок.

Самомобилизация. Это вторая функция воли. Самоинициация связана с запуском действия для достижения цели. Запуск осуществляется посредством волевого импульса, т.е. отдаваемой самому себе команды с помощью внутренней речи — слов или восклицаний, произносимых про себя.

Самоконтроль

В связи с тем, что осуществление действий происходит чаще всею при наличии внешних и внутренних помех, могущих привести к отклонению от заданной программы действия и недостижению цели, требуется осуществлять сознательный самоконтроль за получаемыми на разных этапах результатами. Для этого контроля используется откладываемая в кратковременную и оперативную память программа действия, служащая человеку эталоном для сличения с получающимся результатом. Если в сознании человека при таком сличении фиксируется отклонение от заданного параметра (ошибка), он вносит исправление в программу, т.е. осуществляет ее коррекцию.

Самоконтроль осуществляется с помощью сознательного и преднамеренного, т.е. произвольного, внимания.

Самомобилизация (проявление силы воли)

Очень часто осуществление действия или деятельности, совершение того или иного поступка встречает затруднения, внешние или внутренние препятствия. Преодоление препятствий требует от человека интеллектуального и физического напряжения, обозначаемого как волевое усилие. Использование волевого усилия означает, что произвольное управление видоизменилось в волевую регуляцию, направленную на проявление так называемой силы воли.

Волевая регуляция определяется силой мотива (поэтому нередко волю подменяют мотивами: раз хочу, значит, делаю; однако эта формула не подходит для случаев, когда человек очень хочет, но не делает, и когда очень не хочет, но все же делает). Несомненно, однако, что в любом случае сила мотива определяет и степень проявления волевою усилия: если очень хочу достичь цели, то буду проявлять и более интенсивное и более длительное волевое усилие; так же и при запрете, проявлении тормозной функции воли: чем больше хочется, тем большее волевое усилие должен приложить, чтобы сдержать свое стремление, направленное на удовлетворение потребности.

Волевые качества — это особенности волевой регуляции, ставшие свойствами личности и проявляющиеся в конкретных специфических ситуациях, обусловленных характером преодолеваемой трудности.

Следует учитывать, что проявление волевых качеств определяется не только мотивами человека (например, мотивом достижения, определяемым двумя составляющими: стремлением к успеху и избеганием неудачи), его нравственными установками, но и врожденными индивидуальными, дифференцирующими личность особенностями проявления свойств нервной системы: силы — слабости, подвижности — инертности, уравновешенности — неуравновешенности нервных процессов. Например, страх сильнее выражен у лиц со слабой нервной системой, подвижностью торможения и преобладанием торможения над возбуждением. Поэтому им труднее быть смелыми, чем лицам с противоположными типологическими особенностями.

Следовательно, человек может быть несмелым, нерешительным, нетерпеливым не потому, что не хочет проявить силу воли, а потому, что,оля ее проявления у него имеются меньшие генетически обусловленные возможности (меньше врожденных задатков).

Это не означает, что не следует прилагать усилия для развития волевой сферы личности. Однако нужно избегать и излишнего оптимизма, и стандартных, тем более волюнтаристских, подходов в преодолении слабости волевой сферы человека. Нужно знать, что на пути развития силы воли можно столкнуться со значительными трудностями, поэтому потребуются терпение, педагогическая мудрость, чуткость и такт.

Следует отметить, что у одного и того же человека различные волевые качества проявляются неодинаково: одни лучше, другие хуже. Это означает, что понимаемая так воля (как механизм преодоления препятствий и трудностей, т.е. как сила воли) неоднородна и проявляется по-разному в рахпичных ситуациях. Следовательно, единой для всех случаев воли (понимаемой как сила воли) нет, иначе в любой ситуации воля проявлялась бы данным человеком либо одинаково успешно, либо одинаково плохо.