Процесс возникновения и развития человека называется антропогенезом .

Основные отличия человека от животного

Человек обладает мышлением и членораздельной речью. Человек способен к сознательной целенаправленной творческой деятельности:

– моделирует свое поведение и может выбирать различные социальные роли;

– обладает прогностической способностью, т.е. способностью предвидеть последствия своих действий, характер и направленность развития природных процессов;

– выражает ценностное отношение к действительности.

Животное в своём поведении подчинено инстинкту, его действия изначально запрограммированы. Оно не отделяет себя от природы.

Человек в процессе своей деятельности преобразует окружающую действительность, создаёт «вторую природу» – культуру. Животные приспосабливаются к окружающей среде.

Человек способен изготавливать орудия труда и использовать их как средство производства материальных благ.

Человек должен удовлетворять не только свои материальные, но и духовные потребности, это связано с формированием внутреннего (духовного) мира человека.

Человек обладает сознанием.

Сознание

Сознание – это форма психического отражения действительности и способность целенаправленно, обобщённо и оценочно отражать объективную реальность в чувственных и логических образах.

Свойства сознания:

– активность (отражает мир целенаправленно; служит основой преобразовательской деятельности человека);

– избирательность (различия в содержании как на личном, так и на общественном уровне);

– субъективность;

– творческое начало.

Бессознательное

– явления, процессы, свойства и состояния, которые оказывают влияние на поведение человека, но не осознаются им. Проявляется в оговорках, описках, фантазиях, мечтах, сновидениях.

Общественное (коллективное) сознание

– сознание группы общества, общественное мнение. Относительно самостоятельно, распространяется образованием, СМИ, политическими партиями и общественными движениями.

Самосознание

– осознание человеком своих действий, чувств, мыслей, мотивов поведения, интересов, положения в обществе, осознание себя как личности, способной принимать решения и нести за них ответственность.

Самопознание

– изучение личностью собственных психических и физических особенностей. Протекает в процессе деятельности и общения.

Самооценка

– эмоциональное отношение к собственному образу (всегда субъективна). Самооценка может быть реалистической (у людей, ориентированных на успех), нереалистической (завышенной или заниженной у людей, ориентированных на избегание неудач).

Поведение

– совокупность поступков человека, совершаемых им в относительно продолжительный период в постоянных или изменяющихся условиях. Поведение состоит из поступков.

Поступок

– действие, рассматриваемое с точки зрения единства мотива и последствий, намерений и дел, целей и средств.

Человек, индивид, индивидуальность, личность: определение и соотношение понятий

| Человек – родовое понятие, указывающее на принадлежность существа к человеческому роду. | ||

| Индивид – единичный представитель вида "homo sapiens". Индивидными признаками являются морфологические особенности (рост, телесная конституция и цвет глаз) и психологические свойства (способности, темперамент, эмоциональность) |

Личность – это социальное свойство индивида, совокупность социально значимых черт, образовавшихся в процессе взаимодействия с другими людьми и характеризующих его как члена общества в труде, познании, общении. Признаки личности: разумность, свобода, ответственность |

Индивидуальность – это единство неповторимых личностных свойств конкретного человека, своеобразие его психофизиологической структуры (тип темперамента, физические и психические особенности, интеллект, мировоззрение, жизненный опыт) |

Становление личности

происходит в процессе социализации человека, в ходе которого индивид осваивает выработанные в обществе социальные функции и роли, социальные нормы и правила поведения, общения с другими людьми. Сформированная личность есть субъект свободного, самостоятельного и ответственного поведения в обществе.

Становление индивидуальности

– это процесс индивидуализации объекта, самоопределения и обособления личности, её выделения из сообщества, оформление её отдельности, уникальности и неповторимости. Ставшая индивидуальностью личность – это самобытный, активно и творчески проявивший себя в жизни человек.

Деятельность

Деятельность – способ отношения к внешнему миру, состоящий в преобразовании и подчинении его целям человека (сознательный, продуктивный, преобразующий и общественный характер).

Различия деятельности человека и активности животного

| Активность животных | Деятельность человека |

| приспособление к условиям природы | не только приспособление, но и преобразование природной и социальной среды |

| действия на основе генетической программы, направленные на реализацию физиологических потребностей | генетически заложенной программы не имеет, вырабатывает программу деятельности в процессе социализации, используя опыт предыдущих поколений |

| целесообразность, направляемая инстинктом | не только целесообразность, но и способность к сознательному целеполаганию |

| использует готовые природные материалы | создаёт орудия труда, новые мате- риалы, творит новую реальность – мир человеческой культуры и общественных отношений |

Структура деятельности

Виды действий:

– целерациональное (поведение ориентировано на цель, осознаются средства и побочные результаты его действий.);

– ценностно-рациональное (индивид следует своим убеждениям о долге, достоинстве, красоте, благочестии и т. д.);

– аффективное (бессознательное, обусловлено эмоциональным состоянием индивида, внезапным помутнением в сознании);

– традиционное (автоматическое, основано на длительной привычке).

Основные типы деятельности:

– игра

(важен процесс, а не результат; двойственный характер игры: реальный и условный);

– учение

(целесообразная деятельность по усвоению знаний, умений, навыков, накопленных предыдущими поколениями);

– труд

(направлен на достижение цели, для него характерна практическая полезность, способность удовлетворять различные потребности людей).

В зависимости от субъекта деятельность бывает индивидуальная и коллективная

.

По характеру:

репродуктивная (повторяющая уже достигнутое) и продуктивная – творческая (вид деятельности, порождающий нечто качественно новое, никогда ранее не существовавшее).

По соответствию социальным нормам:

законная – незаконная, моральная – аморальная.

По соотношению с общественным прогрессом:

прогрессивная – реакционная, созидательная – разрушительная.

По сфере общественной жизни:

экономическая, социальная, политическая, духовная.

По особенностям проявления человеческой активности:

внешняя – внутренняя.

Общение

Общение – это процесс взаимодействия людей, в результате которого происходит передача информации, эмоций, настроений.

| Структура общения | |||

| Субъекты | Цель – то, ради чего у человека возникла необходимость в межличностных отношениях | Содержание | Средства общения – способы передачи, переработки и расшифровки информации |

|

– реально существующие

партнёры; |

– передача и получение знаний; |

информация, передаваемая в процессе общения: знания, опыт, умения, эмоции, чувства |

– органы чувств (зрение, слух, обоняние, осязание); |

Функции общения:

– социализаторская (формирование и развитие межличностных отношений);

– познавательная (получение новой информации);

– психологическая (эмоциональная поддержка);

– отождествления (выражение причастности человека к группе);

– организационная (распределение обязанностей, установление правил).

Потребности и интересы

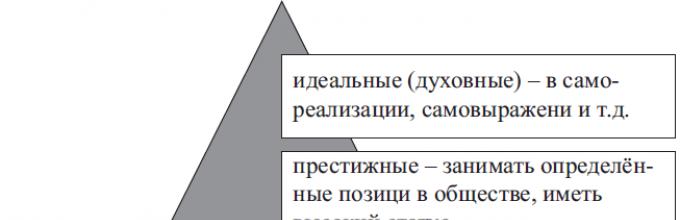

Пирамида потребностей человека (по Маслоу)

Для обеспечения своей жизнедеятельности и в целях своего развития человек удовлетворяет различные нужды, которые называются потребностями.

Потребность

- это нужда человека в чём-либо.

Осознанная потребность становится мотивом деятельности человека.

Потребности каждого следующего уровня становятся насущными, когда удовлетворены предыдущие.

Особенностью человека является способность ранжировать

свои потребности в соответствии со своими принципами, убеждениями.

Потребности человека безграничны.

Разумные потребности

- это потребности, которые помогают развитию в человеке его подлинно человеческих качеств: стремление к истине, красоте, знаниям, желание приносить добро людям и др.

Мнимые потребности

– искусственно созданные человеком, без реализации которых можно обойтись (например, курение).

Потребности лежат в основе возникновения интересов и склонностей.

Интерес

- целенаправленное отношение человека к какому-либо объекту.

Склонность

– направленность на определённую деятельность.

Интересы и склонности человека выражают направленность его личности, которая определяет его жизненный путь, характер деятельности и т. д.

Свобода и ответственность в человеческой деятельности

Свобода

– способность и возможность человека осознанно выбирать решение и совершать поступок в соответствии со своими целями, интересами, идеалами и оценками.

Ответственность

– объективный, исторически конкретный вид взаимоотношений между личностью и обществом с точки зрения сознательного осуществления предъявляемых к ним взаимных требований.

Условия существования свободы

Человек делает выбор на свой страх и риск, т. е. свобода неотделима от ответственности за пользование ею.Свобода одного не должна вредить свободе и интересам другого, т. е. свобода не может быть абсолютной.

Способности личности

Способности – индивидуальные особенности человека, являющиеся субъективными условиями успешного осуществления отдельных видов деятельности. Способности имеют биологическую основу в форме задатков . Главным условием развития способностей является практическая деятельность человека.

Виды способностей:

- природные способности – связаны с врождёнными задатками (повышенная гибкость суставов, острый слух);

- общие интеллектуальные способности (развитая память, воображение, логическое мышление);

- специальные способности – определяют успех человека в специфических видах деятельности (математические, музыкальные, спортивные).

– способных;

– с выдающимися способностями;

– талантливых;

– гениальных. Гении – люди, обладающие необыкновенным творческим потенциалом, способные к уникальным качественно новым открытиям и творениям. Признаки гениальности:

– оригинальность;

– глубокий смысл, значение;

– это результат «озарения свыше».

Способности определяют жизнь человека – его вид деятельности, уровень образования, профессию, круг общения, образ жизни, физическое и психическое здоровье. Развитие способностей позволяет человеку повышать свой статус, самооценку и уровень жизни.

Предназначено для систематизации и закрепления знаний обучающихся, изучающих школьный курс по программе общеобразовательных учреждений по обществознанию для 10-11 классов, базовый уровень. Содержит задания базового, повышенного и высокого уровней сложности. Объектами проверки являются умения, способы познавательной деятельности, определённые требованиями Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования. Включает в себя задания с выбором ответа и задания теоретического содержания, требующие установить соответствие позиций, представленных в двух множествах.

Скачать:

Предварительный просмотр:

Составитель: Молошникова Е. А., учитель истории МБОУ СОШ № 51 г. Воронежа.

Источники материалов:

- Баранов П. А., С. В. Шевченко. ЕГЭ -2015: Обществознание: Самое полное издание типовых вариантов заданий для подготовки к ЕГЭ / П. А. Баранов, С. В. Шевченко; под ред. П. А. Баранова. – Москва: АСТ: Астрель, 2014. – 126, (2) с. – (Государственная итоговая аттестация).

- Котова, О. А. Единый государственный экзамен. Обществознание. Комплекс материалов для подготовки учащихся. Учебное пособие. / О. А. Котова, Т. Е. Лискова. – Москва: Интеллект-Центр, 2016. – 232 с.

10 класс. Тест «Природное и общественное в человеке. Системное строение общества: элементы и подсистемы».

1. Какой признак характеризует человеческую деятельность?

1) обязательное использование инструментов

2) доминирование биологических потребностей

3) сознательная постановка целей

4) инстинктивное приспособление к окружающему миру

2. Верны ли следующие суждения о взаимодействии общества и природы?

А. Исторически общество возникло одновременно с природой.

Б. Общество выступает творцом культуры.

1) верно только А

2) верно только Б

3) верны оба суждения

4) оба суждения неверны

3. Социализацией личности называется

1) целенаправленное совершенствование человеком самого себя

2) столкновение интересов, мнений, взглядов отдельных людей

3) освоение индивидом культурных ценностей общества

4) поведение человека, противоречащее принятым в обществе социальным нормам

4. Верны ли следующие суждения об обществе?

А. Группу людей, объединившихся для общения и совместной деятельности, можно считать обществом.

Б. Становление и развитие человека вне общества невозможно.

1) верно только А

2) верно только Б

3) верны оба суждения

4) оба суждения неверны

5. К свойствам, отражающим биологическую природу человека, относится

1) речевое общение

2) потребность быть в обществе

3) способность абстрактно мыслить

4) приспособление к условиям среды

6. К духовной культуре не относится

1) мифология

2) религия

3) архитектура

4) искусство

7. К общественным отношениям не относится

1) оформление документов при приеме на работу

2) прогулка по лесу с собакой

3) проведение забастовки работниками предприятия

4) проведение кандидатом в депутаты предвыборной агитации

8. Что не относится к телесно-анатомическим особенностям человека, отличающим его от животных?

1) наличие физических качеств (сила, скорость, выносливость и т. д.)

2) особое строение позвоночника, таза (прямохождение)

3) наличие развитой гортани, позволяющей модулировать членораздельные звуки

4) наличие объемного мозга

9. Основу экономической сферы жизни общества составляет

1) регулирование социальных отношений

2) производство материальных благ

3) разработка ресурсосберегающих технологий

4) взаимодействие государства и политических партий

10. Сфера общественной жизни, отражающая отношения в процессе материального производства

1) экономическая

2) политическая

3) социальная

4) духовная

11. Отличие человека от животного

1) его жизнедеятельность состоит в приспособлении и собирательстве, основанных на системе условных и безусловных рефлексов, инстинктов

2) может изменять свой мир только по потребностям своего вида

3) может действовать сообразно свободе своей воли и фантазии

4) может действовать, исходя из удовлетворения исключительно физических потребностей

12. Сфера общественной жизни, отражающая взаимодействие классов, социальных слоев и групп

1) экономическая

2) политическая

3) социальная

4) духовная

13. Верны ли следующие суждения о сходстве и различии человека и животного?

А. Животные, как и человек, обладают способностью предвидеть отдаленные последствия своих действий.

Б. Действие животного, в отличие от человека, ориентируется на удовлетворение физической потребности (голода, продолжения рода и т. п.).

1) верно только А

2) верно только Б

3) верны оба суждения

4) оба суждения неверны

14. Сфера общественной жизни, отражающая деятельность государственных организаций, политических партий и движений

1) экономическая

2) политическая

3) социальная

4) духовная

15. Верны ли следующие суждения о взаимоотношении природы и общества?

А. По мере совершенствования орудий труда общество оказывает усиливающееся воздействие на природу.

Б. Общество может обойтись без природы, поскольку человек является самым совершенным живым существом.

1) верно только А

2) верно только Б

3) верны оба суждения

4) оба суждения неверны

16. Верны ли следующие суждения о сходстве и различии человека и животного?

А. Животные, как и человек, способны изготавливать орудия труда с помощью ранее сделанных средств.

Б. Животные, в отличие от людей, в своем поведении подчиняются инстинкту, их действия изначально запрограммированы.

1) верно только А

2) верно только Б

3) верны оба суждения

4) оба суждения неверны

17. Определение: «Результат деятельности человека и общества, совокупность материальных и духовных ценностей, созданных человеком» относится к понятию

1) искусство

2) наука

3) творчество

4) культура

18. Установите соответствие между видами культуры и их объектами: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

19. Понятие «общество» включает в себя

1) окружающий мир

2) природную среду обитания

3) способы взаимодействия людей

4) сохранение связи с природой

20. К элементам духовной сферы жизни общества можно отнести

1) классы, социальные группы

2) политические партии

3) мораль

4) рабочую силу

21. Понятия «нация», «этнос» относятся

1) экономической сфере

2) политической сфере

3) социальной сфере

4) духовной сфере

22. Верны ли следующие суждения об основных сферах жизни общества?

А. Основные сферы жизни общества достаточно автономны и вместе с тем неразрывно связаны.

Б. Изменения в одной сфере жизни общества не влияют на другие сферы и общество в целом.

1) верно только А

2) верно только Б

3) верны оба суждения

4) оба суждения неверны

23. Понятия «собственность», «производство», «обмен» относятся к

1) экономической сфере

2) социальной сфере

3) политической сфере

4) духовной сфере

24. Укажите соответствие между основными сферами жизни общества и их учреждениями (организациями): к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

25. Верны ли следующие суждения об отношениях общества и культуры?

А. Возникновение и развитие культуры не связано с материально-производственной деятельностью человека.

Б. Возникновение и развитие культуры является результатом социальной деятельности человека.

1) верно только А

2) верно только Б

3) верны оба суждения

4) оба суждения неверны

26. Верны ли следующие суждения о материальной культуре?

А. Под материальной культурой понимается все, что создается для удовлетворения интеллектуальных потребностей человека.

Б. Под материальной культурой понимается искусственно сотворенный человеком предметный мир.

1) верно только А

2) верно только Б

3) верны оба суждения

4) оба суждения неверны

27. Верны ли следующие суждения о социализации?

А. Социализация осуществляется в ходе стихийного влияния на человека жизненных обстоятельств.

Б. Социализация осуществляется в результате целенаправленного воздействия общества через систему образования.

1) верно только А

2) верно только Б

3) верны оба суждения

4) оба суждения неверны

28. Верны ли следующие суждения об обществе?

А. Общество - это население Земли, совокупность всех народов.

Б. Общество - это определенная группа людей, объединившихся для общения, совместной деятельности, взаимопомощи и поддержи друг друга.

1) верно только А

2) верно только Б

3) верны оба суждения

4) оба суждения неверны

29. Человек в отличие от животного

способен

1) проявлять эмоции

2) заботиться о потомстве

3) предварительно обдумывать свое поведение

4) совершать привычные действия

30. Основа человеческого существования - это

1) дружба

2) потребительство

3) любовь

4) деятельность

31. Человек, согласно современным представлениям, есть существо

1) духовное

2) биологическое

Как мы с вами знаем, проблема человека - одна из основных в философии. Большое значение для понимания сущности человека, путей его развития имеет выяснение вопроса о его происхождении. Теория происхождения человека, суть которой заключается в изучении процесса его возникновения и развития, получила название антропогенез .

Существует несколько подходов к решению вопроса о происхождении человека:

Гипотезы о происхождении человека

- Религиозная теория (божественная; теологическая). Подразумевает божественное происхождение человека. Душа - источник человеческого в человеке.

- Теория палеовизита. Суть теории состоит в том, что человек является существом внеземным, пришельцы из космоса, посетив Землю, оставили на ней человеческие существа.

- Теория Эволюции Чарльза Дарвина (материалистическая). Человек является биологическим видом, происхождение его природное, естественное. Генетически связан с высшими млекопитающими. Эта теория относится к материалистическим теориям (естественнонаучным).

- Естественнонаучная теория Ф. Энгельса (материалистическая). Фридрих Энгельс заявляет, что главная причина появления человека (точнее, его эволюция) это труд. Под влиянием труда у человека сформировалось сознание, а также язык и творческие способности.

- Катастрофизм. Система представлений об изменениях живого мира во времени под влиянием природных катаклизмов, событий, приводящих к массовому вымиранию организмов.

- Телеологизм. Философское учение о целесообразности как характеристике отдельных объектов или процессов и бытия в целом, об объяснении развития в мире с помощью конечных, целевых причин.

Таким образом, о причинах, определивших становление собственно человека, можно высказывать только предположения.

Человек - высшая ступень развития живых организмов на Земле

Человек - биологическое существо. Человек принадлежит к высшим млекопитающим, образуя особый вид Homo sapiens. Биологическая природа человека проявляется в его анатомии, физиологии: он обладает кровеносной, мышечной, нервной и другими системами. Его биологические свойства жестко не запрограммированы, что дает возможность приспосабливаться к различным условиям существования.

Биологические особенности человека:

- прямостояние и прямохождение (некоторые животные, например, обезьяны, так же способны передвигаться на двух конечностях, но им гораздо удобнее использовать все четыре лапы в процессе движения);

- отсутствие плотного волосяного покрова (с природной точки зрения человек самое уязвимое живое существо: что наша тонкая кожа по сравнению со шкурой животного?!);

- развитая кисть руки (строение наших пальцев наделяет нас способностью к мелкой моторике. Обезьяну, с лёгкостью чистящую банан, научить вышивать не удастся);

- крупный объём головного мозга (ну да, конечно, у слона он крупнее, но в пропорции к телу, его мозг занимает всего 0,1% от общей массы слона, в то время как у человека мозг занимает около 2% в соотношении к телу);

- наличие органов речи (собака, например, всё понимает, а сказать не может. Всё потому что нёбо, язык, зубы и гортань у неё имеют совершенно неудобное для членораздельной речи строение).

Человек - существо социальное. Неразрывно связан с обществом. Человек становится человеком, лишь вступив в общественные отношения, в общение с другими. Социальная сущность человека проявляется через такие свойства, как способность и готовность к общественно полезному труду, сознание и разум, свобода и ответственность и др.

Социальные особенности человека:

- наличие речи (ни одно животное не имеет столь развитого языка, и не одного, как человек. Даже "речь" попугая - лишь подражание человеческой речи, но не она сама);

- наличие сознания (особого рода отражения реальности через собственные ощущения, чувства, мысли и слова);

- наличие мышления (способности рационально или разумно воспринимать действительность, делать выводы на основе предложенных данных);

- создание культуры (искусственной среды обитания);

- изготовление и использование орудий труда;

- потребность в творческой деятельности (не просто свить гнездо для птенцов, или вырыть берлогу для зимнего сна, а выразить себя в плодах своей деятельности и, возможно, оставить что-то после себя своим потомкам).

Существует два подхода в решении вопроса о соотношении природного и социального в человеке:

- натуралистический - преувеличивает значение в нем природного начала, влияющего на его жизнь и поведение;

- социологический - признание в нем только социального начала и игнорирование при этом биологической стороны его природы.

Абсолютизация одной из сторон сущности человека приводит к биологизаторству или социологизаторству.

Таким образом, человек - существо уникальное (открытое миру, неповторимое, духовно незавершенное); существо универсальное (способное к любому виду деятельности); существо целостное (интегрирует (соединяет) в себе физическое, психическое и духовное начало).

1.1. Природное и общественное в человеке. (Человек как результат биологической и социокультурной эволюции.)

1.2. Мировоззрение, его виды и формы

1.3. Виды знаний

1.4. Понятие истины, ее критерии

1.5. Мышление и деятельность

1.6. Потребности и интересы

1.7. Свобода и необходимость в человеческой деятельности

1.8. Системное строение общества: элементы и подсистемы

1.9. Основные институты общества

1.10. Понятие культуры. Формы и разновидности культуры

1.11. Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки

1.12. Образование, его значение для личности и общества

1.13. Религия

1.14. Искусство

1.15. Мораль

1.16. Понятие общественного прогресса

1.17. Многовариантность общественного развития (типы обществ)

1.18. Угрозы XXI века (глобальные проблемы)

1.1. Природное и общественное в человеке.

( Человек как результат биологической и социокультурной эволюции)

Антропогенез - процесс происхождения и становления физического типа человека.

Антропосоциогенез - процесс становления социальной сущности человека.

Человек - биосоциодуховное существо , высшая ступень развития организмов на Земле.

В человеке сочетаются два начала, две природы: биологическая и социодуховная. Биологическая, природная составляющая проявляется в устройстве и особенностях человеческого тела, врожденных (генетических) задатках, способностях. Однако полноценным человеком можно стать только в обществе, взаимодействуя с другими людьми и социальными институтами. Только в обществе формируется сознание, мышление, навыки и знания.

Биологические отличия человека от животных:

прямосотояние, прямохождение;

развитый артикуляционный аппарат (органы речи);

отсутствие плотного волосяного покрова;

большой объём головного мозга (в соотношении с телом);

развитая кисть руки, способная к мелкой моторике.

Социодуховные отличия человека от животных:

мышление и членораздельная речь;

сознательная творческая деятельность;

создание культуры;

создание орудий труда;

духовная жизнь.

Индивид - человек как представитель общества и человеческого рода (в первую очередь, биологическая составляющая).

Индивидуальность - специфические, уникальные, неповторимые свойства и качества, присущие только этому человеку (как врожденные, так и приобретенные в обществе).

Личность - высшая ступень развития человека, на которой он выступает как субъект сознательной деятельности и как носитель социально значимых свойств и качеств.

К социально значимым качествам личности относятся:

активная жизненная позиция;

наличие собственного мнения и умение его отстаивать;

развитые коммуникативные способности;

ответственность;

наличие образования и т.п.

Структура личности:

социальный статус - положение человека в социальной иерархии;

социальная роль - образец поведения, ожидаемый обществом от человека с определенным статусом;

направленность - определенность поведения человека высшими ценностями, установками, смыслом жизни, мировоззрением.

Человек не является личностью с момента рождения, а становится ею и процессе социализации.

Важнейшей социальной характеристикой человека является наличие у него сознания.

Существует несколько основных пониманий термина сознание:

совокупность всех знаний человека;

направленность на определенный объект;

самосознание, самоотчет - наблюдение ума за собственной деятельностью;

совокупность индивидуальных и коллективных идей.

Поскольку в индивидуальном сознании большую роль играют идеи, характерные для всего общества, говорят об общественном сознании.

Общественное сознание - сознание, присущее большим группам людей, обладающее рядом сходных для большинства этих людей идей, принципов, отношений, привычек, нравов, традиций.

Общественное сознание формируется, во-первых, благодаря сближению интересов и деятельности больших групп людей; во-вторых, благодаря широкому распространению идей, присутствующих в общественном сознании с помощью образования, СМИ, деятельности партий.

Общественное сознание формируется под влиянием общественной деятельности и во многом соответствует ей. Однако в отдельных случаях, развитие общественного сознания может отставать от развития социального бытия (пережитки сознания); а в других случаях - опережать (передовое сознание).

Формы общественного сознания передаются из поколения в поколение и активно воздействуют на жизнь общества.

Структура общественного сознания:

эстетическое сознание;

философия;

политическое сознание;

правовое сознание;

Соотношение индивидуального и общественного сознания .

Между индивидуальным и общественным сознанием нет жестких границ, они постоянно взаимодействуют.

Индивидуальное сознание, с одной стороны, формируется под воздействием общественного сознания, а с другой - отбирает наиболее приемлемое для себя содержание общественного сознания.

Общественное сознание, с одной стороны, существует через индивидуальное сознание, а с другой - перенимает только отдельные элементы, достижения индивидуального сознания.

Особо выделяют массовое сознание - совокупность представлений, настроений, идей, отражающих отдельные стороны общественной жизни. Общественное мнение - состояние массового сознания, отражающее отношение к определенным социальным фактам.

Помимо сознания существует пласт явлений и процессов, не осознаваемых человеком, но влияющих на его поведение. В обществознании это называется бессознательным (в психологии - подсознанием).

К проявлению сферы бессознательного относятся:

оговорки,

аффекты,

забывания и т.п.

сновидения,

фантазии,

творческое озарение,

Отличия бессознательного от сознания:

слияние субъекта с объектом;

отсутствие пространственно-временных ориентиров;

отсутствие механизма причинно-следственных связей.

Самосознание - определение человеком себя как личности, способной принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность.

Самопознание - постижение человеком своей индивидуальности во всем ее многообразии (также и изучение обществом самого себя).

Рефлексия - размышления человека о происходящем в его сознании.

Самореализация - наиболее полное выявление и осуществление личностью своих целей и идеалов, стремление к творческой реализации.

Самосознание и самореализация являются основой социального поведения.

Социальное поведение - целенаправленная активность в отношении других людей.

Социальное поведение становится возможным при условии успешной социализации личности.

Социализация - длящийся на протяжении всей жизни процесс взаимодействия человека с обществом и его институтами, в результате которого он усваивает социальные нормы, осваивает социальные роли, приобретает навыки совместной деятельности.

Социализация личности проходит в два этапа:

1. Первичная социализация - неосознаваемое самим человеком и некритически воспринимаемое воздействие общества, его норм и институтов, приводящее к первичному усвоению норм и навыков социального взаимодействия. Первичная социализация заканчивается формированием личности.

2. Вторичная социализация - критичное и выборочное освоение личностью новых норм и образцов поведения в рамках социальных институтов.

Социализация в обществе происходит с помощью институтов социализации.

Институты социализации - социальные институты, ответственные за социализацию индивида в обществе. В качестве таковых выделяют:

Агенты социализации - люди, которые осуществляют социализацию в рамках определенных институтов (отец, командир (начальник), журналист).