Склонение существительных в русском языке

Склонение — это изменение существительных по падежам. В зависимости от совокупности окончаний, которые присущи тем или иным существительным, различают три основных типа их склонения. К 1-му склонению принадлежат существительные м.р. с нулевым окончанием в начальной форме, т.е. в И.п. ед.ч. (химик , анализу исследователь ) и существительные ср.р. с окончаниями на -о , -е (вещество , поле ). Ко 2-му склонению принадлежат слова ж.р., м.р. и общего рода с окончаниями -а , -я (гипотеза , капля , операция , юноша , староста ).

Существительные 1-го и 2-го склонения имеют две разновидности основы — твердую, к которой относятся существительные с конечным согласным твердым (завод, заводу , заводом; игра , игры , игру ), и мягкую с конечным согласным мягким (писатель , писателя , писателем; песня , песни , песню , песней ).

К 3-му склонению существительных принадлежат слова ж.р. с нулевым окончанием в начальной форме, следовательно имеющие только мягкую разновидность (оттепель , ночь ). (В школьной практике другая нумерация типов склонения: к 1-му склонению существительных относят то, что в научной грамматике признается за 2-е, и наоборот.)

Кроме этих трех основных типов склонения имеется отдельное склонение существительных, образованных от прилагательных (больной , рабочий и др.). В табл. 14 приводятся образцы основных типов склонения существительных и комментарии к ним.

Комментарий. 1. У неодушевленных существительных м.р. совпадают окончания и И.п. и В.п. ед.ч. (компьютер , танец ). У одушевленных существительных м.р. (контрактник , представитель , врач ) совпадают окончания в Р.п. и В.п. ед.ч. (контрактника , представителя , врача ).

Первое склонение

|

Существительные мужского и среднего рода на твердый и мягкий согласный |

||||||

|

Единственное число |

||||||

|

Падеж |

Мужской род |

Средний род |

Мужской род |

Средний род |

||

|

на твердый согласный |

на мягкий согласный |

|||||

|

контрактник |

устройство |

представитель |

биополе |

|||

|

компьютер |

юбилей |

|||||

|

контрактника |

устройства |

представителя |

биополя |

|||

|

компьютера |

юбилея |

|||||

|

контрактнику |

устройству |

представителю |

биополю |

|||

|

компьютеру |

юбилею |

|||||

|

контрактника |

устройство |

представителя |

биополе |

|||

|

компьютер |

юбилей |

|||||

|

контрактником |

устройством |

представителем |

биополем |

|||

|

компьютером |

юбилеем |

|||||

|

(о ) контрактнике |

(об ) устройстве |

(о ) представителе |

(о ) биополе |

|||

|

(о ) компьютере |

(о ) юбилее |

|||||

|

Падеж |

Множественное число |

|||||

|

контрактники |

устройства |

представители |

биополя |

|||

|

компьютеры |

юбилеи |

|||||

|

контрактников |

устройств |

представителей |

биополей |

|||

|

компьютеров |

юбилеев |

|||||

|

контрактникам |

устройствам |

представителям |

биополям |

|||

|

компьютерам |

юбилеям |

|||||

|

контрактников |

устройства |

представителей |

биополя |

|||

|

компьютеры |

юбилеи |

|||||

|

контрактниками |

устройствами |

представителями |

биополями |

|||

|

компьютерами |

юбилеями |

|||||

|

(о ) контрактниках |

(об ) устройствах |

(о ) представителях |

(о ) биополях |

|||

|

(о ) компьютерах |

(о ) юбилеях |

|||||

|

Существительные мужского рода с основой на ж, ч, ш, щ, ц и среднего рода на -ие |

||||||

|

Падеж |

Единственное число |

Множественное число |

||||

|

Мужской род |

Средний род |

Мужской род |

Средний род |

|||

|

врач |

предприятие |

врачи |

предприятия |

|||

|

танец |

танцы |

|||||

|

врача |

предприятия |

врачей |

предприятий |

|||

|

танца |

танцев |

|||||

|

врачу |

предприятию |

врачам |

предприятиям |

|||

|

танцу |

танцам |

|||||

|

врача |

предприятие |

врачей |

предприятия |

|||

|

танец |

танцы |

|||||

|

врачом |

предприятием |

врачами |

предприятиями |

|||

|

танцем |

танцами |

|||||

|

(о ) враче |

(о ) предприятии |

(о ) врачах |

(о ) предприятиях |

|||

|

(о ) танце |

(о ) танцах |

|||||

|

Существительные мужского рода типа домишко , домище |

||||||

|

Падеж |

Единственное число |

Множественное число |

||||

|

домишко |

домишки |

|||||

|

домище |

домища |

|||||

|

домишка |

домишек |

|||||

|

домища |

домищ |

|||||

|

домишку |

домишкам |

|||||

|

домищу |

домищам |

|||||

|

домишко |

домишки |

|||||

|

домище |

домища |

|||||

|

домишком |

домишками |

|||||

|

домищем |

домищами |

|||||

|

(о ) домишке |

о домишках |

|||||

|

(о ) домище |

(о ) домищах |

|||||

2. Некоторые неодушевленные существительные м.р. могут иметь в Р.п. ед.ч. не только окончания -а (-я ), но и -у (ю ). Например, вариантные окончания могут получать:

- а) вещественные существительные, когда указывается количество чего-либо (тонна сахара — сахару , много снега — снегу ) или отсутствие какого-то количества (ни грамма сахара — сахару , ни капли супа — супу); это особенно относится к вещественным существительным с уменьшительно-ласкательными суффиксами (возьмите медку у сахарку );

- б) отвлеченные существительные в тех же случаях (сколько шума — шуму ; ни крика — крику , ни шума — шуму );

- в) слова, входящие в устойчивые сочетания (без году неделя , не до смеху ). Окончания -у , -ю в целом характерны для разговорной речи: А эта марья корешка — высока така... У ей цвет букетом... Святками малиновыми. Ее от раку пьют... (Е. Евтушенко); Сбили вас с толку этим учением — вот и мотаетесь по белому свету (В. Шукшин).

3. Существительные м.р. основой на ж , ч , ш , щ в Т.п. ед.ч. могут иметь ударное окончание -ом (врачом ) и безударное -ем (товарищем ).

4. Существительные м.р. с основой на ц в Т.п. имеют ударное окончание -ом (концом ) и безударное -ем (.пальцем ), в Р.п. мн.ч. имеют ударное окончание -ов (концов ) и безударное -ев (танцев ).

5. Существительные ср.р. с основой на ц в И.п. и Т.п. ед.ч. имеют при ударении на окончании соответственно -о (кольцо ) и -ом (кольцом ), не на окончании -е (солнце ) и -ем (солнцем ).

6. Некоторые неодушевленные существительные м.р. в П.п. ед.ч. с предлогом в при указании на нахождение внутри чего-либо и с предлогом на при указании на нахождение на поверхности чего- либо могут иметь окончания -у (-ю ) (в лесу , в строю , на берегу ). Окончания -у (-ю ) всегда ударные.

Примечание. К наиболее употребительным существительным м.р., имеющим в П.п. ед.ч. окончания -у (-ю ) (их всего около 200), относятся: берег , борт (корабля), лес , мост , порт , ряд , сад ,угол (в углу комнаты , на углу улицы ), шкаф (в шкафу , на шкафу ). При наличии вариантов окончаний -е, -у у некоторых слов (" отпуске — в отпуску , в цехе — в цеху , на холоде — на холоду ) первое носит нейтральный характер, второе — разговорный.

7. Существительные м.р. с основой на -ий (санаторий ) в П.п. ед.ч. имеют окончание -и (в санатории , о гении ).

8. Существительные м.р. на г , к , х в И.п. мн.ч. оканчиваются на -и (механик , механики ).

Ряд существительных м.р. в И.п. мн.ч. имеет ударные окончания- а (-я ): бок — бока , адрес — адреса , директор — директора. К наиболее употребительным существительным, которые последовательно получают в И.п. мн.ч. окончание -а (-я ) относятся: адрес , берег , бок , лагерь , мастер , номер , орден , остров , паспорт , поезд , профессор , том , цвет. Есть случаи колебаний в выборе вариантных окончаний: годы — года , инспекторы — инспектора , прожекторы — прожектора , секторы — сектора , слесари — слесаря , токари — токаря , тополи — тополя , тракторы — трактора , якори — якоря. При наличии колебаний в употреблении -ы (-и ) — а (-я ) последние более свойственны бытовой или профессиональной речи. В то же время следует не смешивать вариантные формы, различающиеся значениями: образы (художественно-литературные) и образа (иконы), учители (идейные руководители) и учителя (преподаватели), цветы (растения) и цвета (окраска) и т.д.

9. Отдельные существительные имеют нестандартные формы И.п. мн.ч.: брат — братья , англичанин — англичане , котенок — котята , человек — люди , ребенок — дети.

10. Некоторые группы существительных м.р. в Р.п. мн.ч. имеют форму И.п. ед.ч. (без окончания). Такие группы составляют: 1) отдельные названия лиц по национальной принадлежности Обурят , грузин ,лезгин , турок , цыган ; но арабов ,монголов ); 2) отдельные названия лиц, связанных с воинской службой (гусар , партизан , солдат; но капитанов , майоров ); 3) отдельные названия единиц измерения при указании на их количество (ампер , ватт , вольт , герц , ом , рентген ).

В случае колебаний форм с нулевым окончанием и с -ов первый свойствен разговорной речи, а последние — строго литературному языку (гектар , -ов; абрикос , -ов ).

Второе склонение

|

Существительные женского, мужского и общего рода с окончаниями -а (-я ) |

|||||

|

Падеж |

Основные образцы |

Существительные на -ия и с основой на г, к, х, ц, ж, ч, их, щ |

|||

|

Единственное число |

|||||

|

звезда мужчина староста |

басня |

компания дискотека |

птица юноша |

||

|

звезды мужчины старосты |

басни |

компании дискотеки |

птицы юноши |

||

|

звезде мужчине старосте |

басне |

компании дискотеке |

птице юноше |

||

|

звезду мужчину старосту |

басню |

компанию дискотеку |

птицу юношу |

||

|

звездой мужчиной старостой |

басней |

компанией дискотекой |

птицей юношей |

||

|

(о) звезде (о) мужчине (о) старосте |

(о) басне |

(о) компании (о) дискотеке |

(о) птице (о) юноше |

||

|

Множественное число |

|||||

|

звезды мужчины старосты |

басни |

компании дискотеки |

птицы юноши |

||

|

звезд мужчин старост |

басен |

компаний дискотек |

птиц юношей |

||

|

звездам мужчинам старостам |

басням |

компаниям дискотекам |

птицам юношам |

||

|

звезды мужчин старост |

басни |

компании дискотеки |

птиц юношей |

||

|

звездами мужчинами старостами |

баснями |

компаниями дискотеками |

птицами юношами |

||

|

(о) звездах (о) мужчинах (о) старостах |

(о) баснях |

(о) компаниях (о) дискотеках |

(о) птицах (о) юношах |

||

Комментарий. У существительных в Т.п. ед.ч. варьируются окончания -ой (-ей ) и -ою (-ею ) (рукой , птицей —рукою , птицею ). Последние формы встречаются обычно в стихах.

Третье склонение

|

Склонение существительных женского рода на -ь |

||||

|

Падеж |

Единственное число |

Множественное число |

||

|

модель |

ночь |

модели |

ночи |

|

|

модели |

ночи |

моделей |

ночей |

|

|

модели |

ночи |

моделям |

ночам |

|

|

модель |

ночь |

модели |

ночи |

|

|

моделью |

ночью |

моделями |

ночами |

|

|

(о) модели |

(о) ночи |

(о) моделях |

(о) ночах |

|

Комментарий (все типы склонения).

1. У неодушевленных существительных всех родов совпадают окончания в И.п. и В.п. мн.ч. (компьютеры , звезды , дискотеки , устройства , биополя , ночи ). У неодушевленных существительных м.р. и ж.р. совпадают окончания в Р.п. и В.п. мн.ч. (контрактников , представителей , врачей; юношей; птиц ).

2. При употреблении после переходных глаголов совершенного вида существительных в форме не В.п., а Р.п. указывается на использование не всего предмета (продукта), а только его части: купить сахар (весь) — сахару (какую-то часть); взять конфеты (все) — конфет (некоторую их часть).

3. При склонении существительных наблюдаются чередования звуков. К наиболее распространенным из них относятся: а) чередование гласного с нулем звука: о (ё ) — нуль (лоб — лба , лбу , лбом; лёд — льда , льду , льдом ); е — нуль (перец — перца , перцу , перцем; парень — парня , парню , парнем ); нуль — о (ё ) (окно — окон , стекло — стёкол ); нуль — е (кольцо — колец , сердце — сердец , друзья — друзей , земля — земель , деревня — деревень ); б) чередование согласного с согласным (сук — сучья , друг — друзья ).

Существительные, имеющие падежные окончания, характерные для разных типов склонения, называют разносклоняемыми. К ним относятся 10 существительных ср.р. на -мя (бремя , время , вымя , знамя , имя , пламя , племя , семя , стремя и темя ) и существительное м.р. путь , имеющие в Р.п., Д.п. и П.п. ед.ч. окончания существительных 3-го склонения -и (нет времени , к знамени , в пламени; в пути ), а в Т.п. — существительных м.р. типа корабль , соболь (временем , знаменем; путем ). Существительные на -мя в Р.п., Д.п., Т.п. и П.п. в ед.ч. дополнительно получают суффикс -ен- (-ён- ) (знамя — на знамени , на знамёнах ), существительные семя , стремя в Р.п. мн.ч. — суффикс -ян (семян ). Образцы склонения таких существительных приведены в табл. 17.

Неосновные типы склонения существительных

|

Существительные среднего рода типа знамя |

||

|

Падеж |

Единственное число |

Множественное число |

|

знамя |

знамена |

|

|

знамени |

знамен |

|

|

знамени |

знаменам |

|

|

знамя |

знамена |

|

|

знаменем |

знаменами |

|

|

(о) знамени |

(о) знаменах |

|

|

Существительные мужского рода путь |

||

|

Падеж |

Единственное число |

Множественное число |

|

путь |

пути |

|

|

пути |

пути |

|

|

пути |

путям |

|

|

путь |

пути |

|

|

путем |

путями |

|

|

(о) пути |

(о) путях |

|

|

россиянин , инопланетянин |

||

|

Падеж |

Единственное число |

Множественное число |

|

россиянин , инопланетянин |

россияне , инопланетяне |

|

|

россиянина , инопланетянина |

россиян , инопланетян |

|

|

россиянину , инопланетянину |

россиянам , инопланетянам |

|

|

россиянина , инопланетянина |

россиян , инопланетян |

|

|

россиянином , инопланетянином |

россиянами , инопланетянами |

|

|

(о ) россиянине , (об) инопланетянине |

(о) россиянах , (об) инопланетянах |

|

|

Существительные женского рода типа мать и дочь |

||

|

Падеж |

Единственное число |

Множественное число |

|

мать , дочь |

матери , дочери |

|

|

матери , дочери |

матерей , дочерей |

|

|

матери , дочери |

матерям , дочерям |

|

|

мать , дочь |

матерей , дочерей |

|

|

матерью , дочерью |

матерями , дочерьми (-ями ) |

|

|

(о) матери , дочери |

(о) матерях , дочерях |

|

|

Существительные мужского рода типа волчонок, лисёнок |

||

|

Падеж |

Единственное число |

Множественное число |

|

волчонок , лисёнок |

волчата , лисята |

|

|

волчонка , лисёнка |

волчат , лисят |

|

|

волчонку , лисёнку |

волчатам , лисятам |

|

|

волчонка , лисёнка |

волчат , лисят |

|

|

волчонком , лисёнком |

волчатами , лисятами |

|

|

(о) волчонке , лисёнке |

(о) волчатах , лисятах |

|

|

Существительные типа полчаса |

||

|

Падеж |

Единственное число |

|

|

полчаса |

||

|

получаса |

||

|

получасу |

||

|

полчаса |

||

|

получасом |

||

|

(о) получасе |

||

|

Существительные , имеющие окончания прилагательных и причастий |

||

|

Мужской род |

||

|

Падеж |

Единственное число |

Множественное число |

|

новый русский , русскоговорящий |

новые русские , русскоговорящие |

|

|

нового русского , русскоговорящего |

новых русских , русскоговорящих |

|

|

новому русскому , русскоговорящему |

новым русским , русскоговорящим |

|

|

Как И.п. или Р.п. |

||

|

новым русским , русскоговорящим |

новыми русскими , русскоговорящими |

|

|

(о) новом русском , (о) русскоговорящем |

(о) новых русских , (о) русскоговорящих |

|

|

Средний род |

||

|

Падеж |

Единственное число |

Множественное число |

|

сказуемое , подлежащее |

сказуемые , подлежащие |

|

|

сказуемого , подлежащего |

сказуемых , подлежащих |

|

|

сказуемому , подлежащему |

сказуемым , подлежащим |

|

|

сказуемое , подлежащее |

сказуемые , подлежащие |

|

|

сказуемым , подлежащим |

сказуемыми , подлежащими |

|

|

(о) сказуемом , (о) подлежащем |

(о) сказуемых , (о) подлежащих |

|

|

Женский род |

||

|

Падеж |

Единственное число |

Множественное число |

|

запятая , служащая |

запятые , служащие |

|

|

запятой , служащей |

запятых , служащих |

|

|

запятой , служащей |

запятым , служащим |

|

|

запятую , служащую |

запятые , служащих |

|

|

запятой , служащей |

запятыми , служащими |

|

|

(о) запятой , (о) служащей |

(о ) запятых , (о) служащих |

|

|

Склонение фамилий на -ин и -ев |

||

|

Падеж |

Единственное число |

Множественное число |

|

Юдин , Андреев |

Юдины , Андреевы |

|

|

Юдина , Андреева |

Юдиных , Андреевых |

|

|

Юдину , Андрееву |

Юдиным , Андреевым |

|

|

Юдина , Андреева |

Юдиных , Андреевых |

|

|

Юдиным , Андреевым |

Юдиными , Андреевыми |

|

|

(о) Юдине , (об) Андрееве |

(о) Юдиных , (об) Андреевых |

|

Каждый образованный человек изучал в школьные годы русский язык, в частности, различные правила орфографии и пунктуации. Эти знания делают нас грамотными людьми. Они необходимы нам, как в школьные годы, так и во взрослой жизни, ведь часто приходится писать различные заявления, заполнять всяческие документы. Одним из правил русского языка является определение склонений имен существительных. В данной статье мы напомним, каким образом их определить.

Определяем род имени существительного

Для определения склонения нам понадобится знать род имени существительного. В русском языке их всего три:

- женский

- мужской

- средний

Определить род существительных достаточно просто:

- Сначала ставим наше слово в именительный падеж. Он является первым из 6 существующих и отвечает на вопросы “Кто?” и “Что?”.

- Теперь нужно само существительное согласованно употребить с местоимениями “моя”, “мой”, “мое”.

- К примеру, возьмем слово “кукла”. Добавляем к нему созвучное местоимение и получаем “моя кукла” – то есть она моя, значит, это женский род. А вот, например, слово “компьютер” мужского рода, так как с местоимением оно будет звучать так: “Мой компьютер”. А слово “окно” среднего рода, так как с местоимением будет “мое окно”.

Разберем это на примере конкретного предложения:

- Допустим, у вас есть предложение: “Маша взяла сумку и пошла в магазин”. Нам нужно узнать, какого рода имя существительное “сумку”. В предложении оно стоит в винительном падеже, нам же требуется поставить его в именительный, то есть, чтобы слово имело свою начальную форму.

- Так как предмет не воодушевленный, то ставим к нему вопрос “что?”. Ответ – сумка.

- Теперь определяем род – она моя сумка, значит, слово женского рода.

Когда вы научились определять род существительных, вам очень просто будет определить и их склонение.

Определяем склонение существительных

Вам необходимо знать, что в русском языке всего их существует всего лишь 3:

- 1 – это все существительные, кроме среднего рода, оканчивающиеся на “а”, “я”. (естественно, речь идет о словах, которые стоят в именительном падеже). Например: весна, няня, юноша, дядя и др.

- 2 – это слова, у которых мужской род, и нет никакого окончания либо, если они оканчиваются на “о”, “е”; также ко 2-му склонению относят слова среднего рода, оканчивающиеся на “о”, “е”. Например: стул, снег, подмастерье, счастье, яблоко и т.д.

- 3 – сюда входят существительные, имеющие женский род, у которых нет окончания. Например: боль, мышь, дочь, степь и др.

Важно знать! Если имя существительное имеет форму только множественного числа, то у него не может быть ни рода, ни склонения. К примеру, это могут быть следующие слова: очки, сани, деньги, сутки, чернила, каникулы и др.

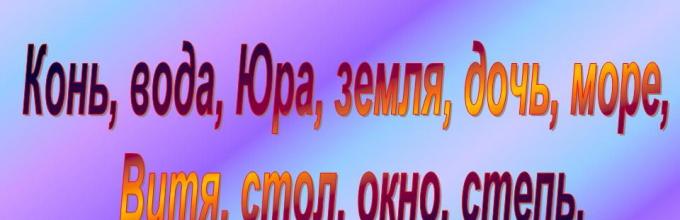

Для более наглядного примера, мы изобразили вам определение склонений в схеме, которая расположена ниже:

Если в вашей семье есть школьник, вам обязательно понадобится знать, как правильно определять склонение существительных. Прочитав нашу статью, вы с легкостью сможете это сделать. Более того, вы теперь сами, без помощи учителя или репетитора, сможете объяснить это правило своему чаду.

Многие из нас еще со школьной скамьи помнят, что называется склонением. Но воспроизвести все нюансы, связанные с ним, будет под силу далеко не каждому. А ведь знание правил, связанных со поможет не совершать нам орфографических ошибок в дальнейшем.

Что такое склонение

Практически каждая самостоятельная (за исключением наречий и деепричастий) может изменяться по своим правилам. лицам и числам, спрягаются, а именные части речи склоняются. Что же это значит? Склонение слов - это способность существительных, прилагательных, числительных и причастий изменяться по:

- Родам (мужской, средний, женский, кроме им. сущ.).

- Числам (единственное и множественное).

- Падежам.

Известный многим свод русских правил «Грамматика-80» по-другому объясняет, что называется склонением. Он предлагает определять его как изменение класса слов по падежам. Какой из терминов ближе и что называется склонением, каждый волен выбирать сам.

Падежи имен существительных

Исходя из определения склонения в русском языке, нам нужно вспомнить, что такое падеж. Им называют грамматическую форму, связывающую любое со словами других частей речи. Падеж показывает, как именно согласуются между собой части речи.

Долгое время падежная система была подвержена изменениям. В древнерусском языке насчитывали не шесть, как в наше время, а семь падежей. Еще один называли звательным. На сегодняшний день он уже упразднен, и теперь их осталось 6.

- Именительный. Особенный падеж, поскольку только его называют прямым (кто?что?), остальные - косвенные. В форме им. пад. выступают подлежащие в предложениях. Еще одна его особенность: он является начальной формой для именных частей речи.

- Родительный. Эта форма отвечает на вопросы Кого? Чего? Чтобы не спутать его с другими падежами, можно подставлять вспомогательное слово «нет»: кот - им. п, (нет) кота - род. п.

- Дательный. Этот падеж назван так, потому что отвечает на вопросы Кому? Чему? Склонение слов будет проще, если подставить слово «дать»: коту - дат. п.

- Винительный. Довольно спорная форма. Имеет схожий с именительным для неодушевленных предметов - Что? Правда, по отношению к живым существам задают вопрос Кого? Слово «винить», подставленное к проверяемому им. сущ., поможет вам запомнить правила склонения: (винить) кота - вин. п.

- Творительный. Особый падеж. Отвечает на вопросы Кем? Чем? Проверочное слово для него - «творить»: котом - тв. пад.

- Предложный. Форма, отвечающая на вопросы О ком? О чем? Для легкого запоминания подставляем слово «думать»: о коте - предл. п.

Число

Мы вспомнили падежную систему, которую изучает русский язык. Склонение же зависит еще и от категории числа. Их в нашем языке всего два - единственное и множественное. Почти все имена существительные имеют обе формы. Но, как и в любом правиле, здесь есть исключения. Некоторые слова употребляются только в одной-единственной форме. Пример тех, у которых есть только единственное число: солнце (ну, это логично, оно существует в одном экземпляре), молоко, листва, шоссе (оно иноязычное).

Но русский язык настолько разнообразен, что имеет в своем арсенале слова, употребляющиеся лишь во множественном числе. Пример: ножницы, брюки, очки, часы, люди.

Склонения в русском языке могут осуществляться в формах ед. ч и множ. ч. Например:

Ед. ч. Мн.ч.

И.п. книга, книги.

Р.п. книги, книг.

Д.п. книге, книгам.

В.п. книгу, книги.

Т.п. книгой, книгами.

П.п. о книге, о книгах.

Первое склонение

Система склонения в русском языке, как известно, состоит из трех групп. Каждая из них имеет свои особенности. Первое склонение обладает следующими особыми признаками:

- Слова, называющие некоторых лиц мужского пола, имеющие окончания -а или -я : дядя, мужчина, папа, Ваня.

- Имена существительные, которые также имеют окончания -а или -я , обозначающие людей и предметы женского рода: весна, рука, тетя, Анна.

- Те же самые окончания (-а/-я ) с существительными общего рода (то есть обозначают одновременно лиц как мужского, так и женского пола): плакса, брюзга, соня, неряха.

Образец 1 склонения (примеры):

И.п. юноша, девушка, плакса.

Р.п. юноши, девушки, плаксы.

Д.п. юноше, девушке, плаксе.

В.п. юношу, девушку, плаксу.

Т.п. юношей, девушкой, плаксой.

П.п. о юноше, о девушке, о плаксе.

Второе склонение

Эта группа отличается от предыдущей окончаниями и категорией рода. В нее входят:

- Имена существительные, имеющие в начальной форме нулевые окончания и относящиеся к мужскому роду: стол, пень, потолок, муж.

- Слова муж. рода, но оканчивающиеся на -о или -е : домишко.

- Им. сущ. с окончаниями -о или -е среднего рода: небо, пятно, море, ружье.

Образец 2 склонения:

И.п. стол, счастье.

Р.п. стола, счастья.

Д.п. столу, счастью.

В.п. стол, счастье.

Т.п. столом, счастьем.

П.п. о столе, счастье.

Третье склонение

Эта группа существительных самая особенная. К ней относятся лишь слова женского рода и только с нулевым окончанием: мышь, печь, жизнь, явь.

Необходимо помнить важное правило, касающееся третьего склонения: когда слово оканчивается на один из шипящих звуков, в нем обязательно пишется (дочЬ, ночЬ, печЬ). Не стоит путать их с существительными второго склонения на шипящую (луч, плащ, клещ). Они относятся к мужскому роду, а потому не требуют написания мягкого знака на конце.

Образец 3 склонения:

И.п. жизнь, вещь.

Р.п. жизни, вещи.

Д.п. жизни, вещи.

В.п. жизнь, вещь.

Т.п. жизнью, вещью.

П.п. о жизни, вещи.

Подводя итоги вышесказанного, мы смогли собрать воедино склонение существительных. Таблица демонстрирует все более наглядно. Изучите ее внимательно.

Разносклоняемые существительные

Теперь мы знаем, что называют склонением и какие слова относятся к каждому из них. Но далеко не весь лексический состав нашего языка подчиняется этим правилам. Есть такие существительные, которые вобрали в себя окончания как первого, так и второго склонения. Их называют разносклоняемыми.

Каковы особенности таких имен существительных? Во-первых, почти все они оканчиваются на -мя: время, имя, бремя, стремя и другие. И слово путь также относят к этой группе.

Во-вторых, правила склонения разносклоняемых существительных таковы, что при изменении этих слов по падежам во всех формах будет суффикс -ен (кроме И.п. и В.п.): времени, стремени, семени.

В-третьих, склоняя эти слова, мы сможем заметить, что в родительном, дательном и предложном падежах они взяли окончание -и у 3 скл., а в творительном появилось окончание -ем, как во 2 склонении.

И.п имя, путь.

Р.п. имени, пути.

Д.п. имени, пути.

В.п. имя, путь.

Т.п. именем, путем.

П.п. об имени, о пути.

Несклоняемые существительные

Наша речь стремительно пополняется новыми словами иноязычного происхождения. Они не имеют форм склонения в русском языке и потому называются несклоняемыми.

К такой группе относятся:

- Иностранные слова, пришедшие к нам из других языков на -о, -е, -и,- у : пальто, филе, Сочи, кенгуру. Во всех падежах они будут иметь одинаковую форму, поэтому склонять их попросту нет смысла. (Идти в пальто, подойти к кенгуру, поехать в Сочи.)

- Фамилии, оканчивающиеся на -ко, -аго, -ых : Юрченко, Живаго, Белых. (Быть в гостях у Козаренко, приехать к Красных.)

- Слова, образованные способом аббревиации: СССР, АТС.

Личные окончания

С этой темой связано правильное написание букв и и е на конце имен существительных. Соблюдая правила склонения, мы смогли выявить, что окончание е пишут в словах:

- Первого склонения (исключением является род. п.): к реке (дат.п.), о маме (пр.п.), по теме (дат.п.).

- Второго склонения: о луче (пр.п.), о море (пр.п.)

Букву И в окончании напишем, если это слово:

- Третьего склонения: в степи (пр.п.), к ночи (дат.п.)

- Первого скл., употребленное в родит. падеже: у реки.

- В словах, оканчивающихся на ие, ий, ия : в планетарии, по акции, о событии.

- У разносклоняемых существительных также пишут и : в пути, о времени.

Заключение

Прочитав эти простые правила, вы будете знать, что называется склонением. Не стоит путать его со словоизменением других частей речи, как, например, спряжение у глаголов.

Изучать его нужно обязательно, поскольку от теоретических знаний зависит наша практическая грамотность. Из нашей статьи мы можем сделать следующие выводы:

- Имена существительные изменяются не только по падежам, но еще и по числам.

- Но стоит помнить, что не все слова этой части речи обладают данными категориями. Некоторые из них вообще не могут склоняться (несклоняемые) и не имеют одной из числовых форм (только множественное или единственное).

- Каждое из склонений имеет свои особенности, поэтому стоит внимательно изучить их. Мы привели в пример склонение существительных (таблица).

- Личные окончания, которые не имеют ударения, подчиняются своду определенных правил. В зависимости от склонения и падежа будет писаться буква либо е , либо и . Эта тема - одна из самых трудных в курсе изучения имен существительных.

Цель: систематизировать знания учащихся о жизни и творчестве А. А. Фета; развивать знания учащихся о русской лирико-философской поэзии второй половины XIX века; развивать ассоциативное мышление учащихся, умения анализировать, выразительно читать, воспринимать поэтический текст; воспитывать эстетическое восприятие, прививать чувство человеческого достоинства, уважения к личности.

Оборудование: тексты стихов А. А. Фета, портрет поэта.

Поэзия — музыка души.

Вольтер

Для меня поэзия — не цель, а страсть.

Э. А. По

Ход мероприятия

Первый чтец

Я русский, я люблю молчанье дали мразной,

Под пологом снегов как смерть однообразной…

Леса под шапками иль в инее седом,

Да речку звонкую под тёмно-синим льдом.

Как любят находить задумчивые взоры

Завеянные рвы, навеянные горы,

Былинки сонные, иль средь нагих полей,

Где холм причудливый, как некий мавзолей,

Изваян полночью,— круженье вихрей дальных

И блеск торжественный при звуках погребальных.

(А. А. Фет )

Слово учителя

— Фет всегда подчёркивал, что он русский поэт. Это не только отображение личной судьбы, но и осознание особой роли именно русской литературы. Эту русскость он пронёс через всю свою жизнь. Фет из тех поэтов, у кого свой стиль, своё понимание мира, искусства, природы, Бога. Оно индивидуально. Оно соединяет Фета-поэта и Фета-человека. Природа русской глубинки, её материальная и духовная красота, жизненные испытания, выпавшие на долю поэта, любовь, дружба — всё привлекает читателя и ценителя высокой поэзии, если он способен чувствовать и сопереживать…

Второй чтец

Как беден наш язык! — Хочу и не могу.—

Не передать того ни другу, ни врагу,

Что буйствует в груди прозрачною волною.

Напрасно вечное томление сердец,

И клонит голову маститую мудрец

Пред этой ложью роковою.

Лишь у тебя, поэт, крылатый слова звук

Хватает на лету и закрепляет вдруг

И тёмный бред души и трав неясный запах;

Так, для безбрежного покинув скудный дол,

Летит за облака Юпитера орёл,

Сноп молнии неся мгновенный в верных лапах.

Первый ведущий (биограф). Тихий немецкий городок Дармштадт стал свидетелем жизненной и семейной драмы. Каролина Шарлотта Фет, жена местного адвоката, бросила своего мужа Иоганна Фета и уехала в Россию с русским дворянином Афанасием Шеншиным. Ничто не смогло остановить Каролину — ни пересуды её бывших сограждан, ни муж, ни отец, который от неё отрёкся. Такова сила чувства! Она вышла замуж за Шеншина, а родившийся от Иоганна ребёнок был крещён православным священником, наречён Афанасием и усыновлён Шеншиным. Сама Каролина позже приняла православие. Когда же мальчику исполнилось 15 лет, Орловская духовная консистория отменила усыновление и будущий поэт стал гессен-дармштадским подданным. Шеншин стал теперь Фетом. И только в 1873 году император Александр ІІ пожаловал ему дворянство, право наследования, но вся Россия к тому времени уже знала поэта Афанасия Фета. Поэтому он так и подписывал свои стихи.

Третий чтец

Шёпот, робкое дыханье,

Трели соловья,

Серебро и колыханье

Сонного ручья,

Свет ночной, ночные тени,

Тени без конца,

Ряд волшебных изменений

Милого лица,

В дымных тучках пурпур розы,

Отблеск янтаря,

И лобзания, и слёзы,

И заря, заря!..

(А. А. Фет )

Второй ведущий (биограф). Отец позаботился, чтобы сын смог получить образование. Сначала он учился в немецком пансионе Кюммера в эстонском городе Верро (Выру). В этом пансионе Фет написал свои первые стихи, а через два года поступил в Московский университет на отделение словесности. Большое влияние на А. Фета имел профессор университета С. Шевырев, который редактировал журнал «Москвитянин», был известным в то время критиком. С уважением относился к нему историк Н. Погодин. Дружил он с критиком и поэтом А. Григорьевым. Уже в 1840 году вышел его первый поэтический сборник «Лирический пантеон». В 1844 году Фет закончил университет. Будучи уже довольно известным поэтом, Афанасий Фет становится унтер-офицером кирасирского полка. Ему очень хотелось вернуть себе дворянство и фамилию Шеншин!

Четвёртый чтец

На заре ты её не буди,

На заре она сладко так спит;

Утро дышит у ней на груди,

Ярко пышет на ямках ланит.

И подушка её горяча,

И горяч утомительный сон,

И, чернеясь, бегут на плеча

Косы лентой с обеих сторон.

А вчера у окна ввечеру

Долго-долго сидела она

И следила по тучам игру,

Что, скользя, затевала луна.

И чем ярче играла луна,

И чем громче свистал соловей,

Всё бледней становилась она,

Сердце билось больней и больней.

Оттого-то на юной груди,

На ланитах так утро горит.

Не буди ж ты её, не буди…

На заре она сладко так спит!

(А. А. Фет )

Первый ведущий (биограф). Служба в армии не изменила жизненных приоритетов поэта. Херсонская губерния оставила определённый след в его жизни и творчестве. Елисаветград, Новогеоргиевск, Александрия (ныне Кировоградская область) — это те города, в которых поэт оставил частичку своего сердца. Да и местное дворянство благоволило к талантливому поэту. Здесь он встретил Марию Лазич.

Но любовь поэта и пианистки не принесла счастья обоим. Реалии жизни, материальные затруднения стали на пути молодых людей. Смерть Марии стала ещё одной жизненной драмой. Через много лет он вспомнит о своей любви и посвятит ей цикл стихов и поэму «Сон поручика Лосева».

Пятый чтец

Я пришёл к тебе с приветом,

Рассказать, что солнце встало,

Что оно горячим светом

По листам затрепетало;

Рассказать, что лес проснулся,

Весь проснулся, веткой каждой,

Каждой птицей встрепенулся

И весенней полон жаждой;

Рассказать, что с той же страстью,

Как вчера, пришёл я снова,

Что душа всё так же счастью

И тебе служить готова;

Рассказать, что отовсюду

На меня весельем веет,

Что не знаю сам, что? буду

Петь — но только песня зреет.

(А. А. Фет )

Второй ведущий (биограф). В 1850 году выходит второй сборник стихотворений А. Фета. В 1853 году поэта перевели в Петербург, в уланский гвардейский полк, что дало возможность принимать более активное участие в общественной и литературной жизни и сблизило с редакторами журнала «Современник»: А. Фет знакомится с И. Тургеневым, И. Гончаровым, Н. Некрасовым. Так в «Современнике» появились новые стихотворения поэта. Дружит с Ф. Тютчевым. В начале 1856 года выходит третий поэтический сборник А. Фета.

Шестой чтец

Ave Maria — лампада тиха,

В сердце готовы четыре стиха:

Чистая дева, скорбящего мать,

Душу проникла твоя благодать.

Неба царица, не в блеске лучей —

В тихом предстань сновидении ей!

Ave Maria — лампада тиха,

Я прошептал все четыре стиха.

(А. А. Фет )

Первый ведущий (биограф). Полученное наследство позволило в 1858 году уйти в отставку. Недалеко от уездного города Мценска А. Фет покупает имение Степановка, занимается хозяйством. Прерываются связи с «Современником», но А. Фет продолжает писать стихи. Некоторые из них посвящены М. Боткиной, сестре известного врача, которая в 1857 году стала женой поэта, и впоследствии вошли в сборник «Вечерние огни».

Седьмой чтец

Снова птицы летят издалёка

К берегам, расторгающим лёд,

Солнце тёплое ходит высоко

И душистого ландыша ждёт.

Снова в сердце ничем не умеришь

До ланит восходящую кровь,

И душою подкупленной веришь,

Что как мир бесконечна любовь.

Но сойдёмся ли снова так близко

Средь природы разнеженной мы,

Как видало ходившее низко

Нас холодное солнце зимы?

(А. А. Фет )

Второй ведущий (биограф). В 1873 году Афанасию Фету, как уже говорилось, Александр ІІ вернул дворянство, отцовскую фамилию — Шеншин. Это, конечно, не определило его отношения к творчеству, к размеренной деревенской жизни. Покупка имения Воробьёвка, что в Курской губернии, дала возможность приобретения полной материальной независимости. Он теперь писал не только стихи, но под влиянием И. Тургенева и прозу. А. Фет стал поэтом всероссийского масштаба. В 1881 году у него появился дом в Москве, где он проводил зиму и осень. Активно занимается переводами произведений И. Гёте, в том числе и «Фауста», Г. Гейне, Дж. Байрона, А. Мицкевича, заинтересовавшими широкую читательскую аудиторию.

Восьмой чтец

Упрёком, жалостью внушённым,

Не растравляй души больной;

Позволь коленопреклонённым

Мне оставаться пред тобой!

Горя над суетной землёю,

Ты милосердно разреши

Мне упиваться чистотою

И красотой твоей души.

Глядеть, каким прозрачным светом

Окружена ты на земле,

Как Божий мир при свете этом

В голубоватой тонет мгле!

О, я блажен среди страданий!

Как рад, себя и мир забыв,

Я подступающих рыданий

Горячий сдерживать прилив!

(А. А. Фет )

Первый ведущий (биограф). А. Фет был прекрасным рассказчиком, умел давать очень точные характеристики. Циклы очерков «Из деревни», «Записки о вольнонаёмном труде», книга «Воспоминания» подтверждают, что он был наблюдательным человеком.

Поэт неотделим от времени, а время от поэта. 3 декабря 1892 года Афанасий Фет умер, покоится в деревне Клеймёново, родовом имении Шеншиных. Живут его стихи, будоражат наши души, учат любить, сопереживать, прощать…

Девятый чтец

Давно в любви отрады мало:

Без отзыва вздохи, без радости слёзы;

Что было сладко,— горько стало,

Осыпались розы, рассеялись грёзы.

Оставь меня, сметай с толпою!

Но ты отвернулась, а сетуешь, видно,

И всё ещё больна ты мною…

О, как же мне тяжко и как мне обидно!

(А. А. Фет )

Заключительное слово учителя

— Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Тютчев, Фет… Какие поэтические глыбы!.. XIX век одарил Россию и мир великими именами. Поэзия Фета лирична, откровенна, музыкальна, полна страсти, любви и огня. И мы, читатели, должны поддерживать эту страсть, эту любовь, этот огонь своими поступками, всей своей жизнью. А душа Афанасия Фета будет наблюдать за нами из своей космической высоты и радоваться за всех нас ныне живущих…

Литература

1. Гении рифмы: 500 лучших стихотворений всемирной литературы. — Симферополь: Реноме; Квадранал, 1998. — С. 329-330.

2. Золотой сборник русской поэзии. — Харьков: Книжный клуб «Клуб семейного досуга», 2010. — С. 237-310.

3. Кто есть кто в мире / Гл. ред. Г. П. Шальева. — М. : Филологическое общество «Слово»; ОЛМА-ПРЕСС; Образование, 2004. — С. 1471-1472.

4. Пять тысяч строк о любви. Стихи русских поэтов. — Ярославль: Академия развития, 2011. — С. 200-208.

5. Русские поэты XIX века: первая половина / Сост. М. С. Вуколова. — М. : просвещение, 1991. — С. 424-432.

Приложение

Цикл стихотворений «Страсти по Фету»

(1)

Новогеоргиевск. Александрия.

Этапы странного его пути.

Однажды повстречалась с ним Мария.

И может он читал ей здесь стихи.

А может было всё совсем иначе.

Он — интересный, молодой поэт.

А Муза часто веселится, плачет.

Откройте сердце. Ну, чего вам стоит?

Признайтесь, что влюбились вы в неё.

Она воздушных замков не построит.

Обоим вам так в жизни повезло!

Вы встретились — поэт и пианистка —

В заброшенной укра?инской степи.

Она тут видела когда-то Листа.

Да! Ваши души были так близки…

Вы не могли тогда соединиться.

И скажут все: превратности судьбы…

Она вам долго, долго, долго будет сниться,

Вы будете искать её следы…

И го?лоса чарующие звуки

Не сможете забыть вы никогда.

Вы нежно целовали милой руки,

Они дрожали чуточку всегда.

Мария Лазич — девушка и муза.

Таилась смерть в безжалостном огне.

Поэт и пианистка. Нет союза

Прекраснее сегодня на земле.

Союза душ… Звучат его романсы.

Он кто теперь? Стареющий поэт!..

А вспомните, каким вы были раньше?

Откройте сердце, Афанасий Фет!

(2)

Пушкин в Сасовке

Рассказ Шурочки Добровольской

Отец был предводителем дворянства.

У нас был небольшой красивый сад.

Гостей, конечно, ждали только завтра,

Хотя отец гостям всегда был рад.

Весной и летом жили мы в деревне.

Ведь Сасовка — прекрасный уголок.

Не умолкало никогда веселье.

Отец был добрым. Многим он помог.

Хозяйство было под началом мамы.

Перебывал весь Елисаветград —

Чиновники, военные и дамы.

Всегда здесь принимали всех подряд.

Он в дом входил. Нет, не входил — влетал.

Глаза его искрились добротою,

Отцу и маме он стихи читал,

И так смешно ухаживал за мною.

Мы праздновали именины тёти.

И он тогда был первый кавалер.

Казался всем ребёнком беззаботным,

Я часто вспоминаю всё теперь.

Услышать это от меня хотели?..

И в Сасовке давно я не была.

Но не забыла, нет, стихи «Адели».

И буду помнить Пушкина слова…

(3)

Новогеоргиевск. Александрия.

Для многих это просто лишь слова.

А для него, кавалериста-кирасира,

Частица жизни и сама судьба.

Осталась где-то позади столица.

Друзья остались в матушке-Москве.

Он должен, несомненно, дослужиться…

А здесь другие лица…

Вернуть дворянство он хотел себе.

Но так ли важно: кто ты — Шеншин, Фет?

Никто бы не посмел бы усомниться,

Что перед ним талантливый поэт.

Поэту незачем к чинам стремиться.

И так угодно Богу, может быть.

Новогеоргиевск. Александрия.

И как потом он с этим будет жить?

Недосягаемая, как мечта, Мария…

(4)

Фет в Берёзовке

Рассказ Александры Львовны Бржесской

Что я могу сказать вам, господа?

Не забываю, вспоминаю иногда,

Как к нам в Берёзовку впервые въехал Фет.

Его стихи, прочитанные нам…

Его шаги, весёлый громкий смех.

Читаю письма, что писал он сам.

Сиюминутных не искал утех.

Ведь каждому отмерен Богом век.

У каждого из нас своя судьба.

Соединились в нём поэт и человек,

Который искренним старался быть всегда.

Проходит жизнь. И я на склоне лет

Не забываю, вспоминаю иногда:

В Берёзовке читал стихи мне Фет,

А Пушкин в Сасовке. Вот так вот, господа…

(5)

Представьте: здесь, в украинской степи,

Любил поэт, писал свои стихи.

А может поменять был даже рад

Тогда Москву на Елисаветград.

Провинция. Пусть так. Чем лучше свет?

Его ценили все. Ведь это Фет!

И жизнь его, как неоконченный романс,

В число героев приглашает нас.

Провинция. Но в ней живут друзья.

А значит годы не потратил зря.

Он постигал по-новому весь мир

Здесь жил поэт. Служил тут кирасир.

Не надо никого нам осуждать.

Воспоминанья, письма… Он — поэт.

Откроет сердце Афанасий Фет…

В сборнике 1850 г. сфера непосредственно гражданских эмоций оказывается начисто исключенной из круга поэтических тем. Вместе с тем ряд отдельных произведений этого сборника и целых циклов, входящих в него, косвенно, через посредство сложной цепи ассоциаций, отражает самосознание человека 40-х гг., ощущающего свою связь с эпохой.

Начало сборника носит почти демонстративный, программный характер. Само название первого цикла — «Снега» — вводит читателя в мир русской природы и таких ее проявлений, которые дают основание противопоставить красоту этой природы канонизированному в искусстве «полуденному» — греческому и итальянскому пейзажу.

Стихотворение, открывающее сборник, говорит об особенном характере эстетического восприятия природы поэтом, о том, что ему кажется прекрасной мрачная и дисгармоничная стихия северного пейзажа, что это ощущение прекрасного неотделимо от его любви к родине:

Я русский, я люблю молчанье дали мразной,

Под пологом снегов как смерть однообразной,

Леса под шапками иль в инее седом,

Да речку звонкую под темносиним льдом.

Как любят находить задумчивые взоры

Завеянные рвы, навеянные горы,

Былинки сонные — иль средь нагих полей,

Где холм причудливый, как некий мавзолей,

Изваян полночью, — круженье вихрей дальных

И блеск торжественный при звуках погребальных!

Глубина лирического переживания поэта, смысловое ударение, которое падает на первые слова первого его стиха, станут особенно ощутимы, если мы вспомним, что начало стиха и сборника — «Я русский» — стояло в резком противоречии с личной судьбой автора.

Поэт вырос в семье русского барина А. Н. Шеншина и с детства был уверен в том, что Шеншин его отец. Однако в отрочестве он внезапно узнал о своем «сомнительном» происхождении, о том, что должен считаться сыном немца Фета, которого никогда не видел.

В прошении, которое он подал в университет, он вынужден был писать: «Родом я из иностранцев». Этот биографический подтекст, мучительный для поэта, придает первому стихотворению сборника двойной смысл: стихотворение раскрывает особое эстетическое ви́дение «сына севера», любящего свою мрачную родину, и вместе с тем доказывает, что автор, столь преданный родному краю, действительно сын своей земли.

Духовный мир поэта, отраженный в этом стихотворении, парадоксален. Фет создает трагический, дисгармоничный образ природы севера. Пустынность, мертвенность зимнего простора и одиночество затерянного в нем человека выражены в этом стихотворении и через общий колорит картины и через каждую ее деталь.

Сугроб, возникший за ночь, уподобляется мавзолею, поля, занесенные снегом, своим однообразием навевают мысль о смерти, звуки метели кажутся заупокойным пением. Вместе с тем эта природа, скудная и грустная, бесконечно дорога поэту.

Мотивырадости и печали, смерти и любви слиты в стихотворении. Лирический герой, а в конечном счете и сам поэт, любуется мрачным простором ледяной пустыни и находит в нем не только своеобразный идеал красоты, но нравственную опору. Он не брошен, не «заключен» в этот суровый мир, а порожден им и страстно к нему привязан.

В этом плане стихотворения «Снегов», в особенности же стихотворение «Я русский, я люблю молчанье ночи мразной...» может быть сопоставлено с незадолго до него написанной знаменитой «Родиной» Лермонтова.

Отличие восприятия родного простора у Фета от того, которое выразили в своих произведениях Лермонтов и (в «Мертвых душах») Гоголь, состоит в бо́льшей пространственной ограниченности его образов.

Если Гоголь в лирических отступлениях «Мертвых душ» озирает как бы всю русскую равнину с вынесенной наверх, над нею, точки зрения, а Лермонтов видит обширную панораму родины глазами едущего по ее бесконечным дорогам и полям странника, Фет воспринимает природу, непосредственно окружающую его оседлый быт, его дом.

Его зрение замкнуто горизонтом, он отмечает динамические изменения мертвой зимней природы именно потому, что они происходят на хорошо известной ему в мельчайших подробностях местности: «Как любят находить задумчивые взоры Завеянные рвы, навеянные горы <...> иль средь нагих полей, Где холм причудливый <...> Изваян полночью, — круженье вихрей дальных...», — пишет поэт, знающий, где были рвы, занесенные снегом, отмечающий, что ровное поле покрылось сугробами, что за ночь вырос холм, которого не было.

Поэт окружен особой сферой, «своим пространством», и это-то пространство и является для него образом родины.

Этот круг лирических мотивов отражен, например, в стихотворении Фета «Печальная береза...». Образ березы в стихотворениях многих поэтов символизирует русскую природу. «Чета белеющих берез» и в «Родине» Лермонтова предстает как воплощение России.

Фет изображает одну березу, которую он ежедневно видит в окно своей комнаты, и малейшие изменения на этом обнаженном зимой, как бы омертвевшем на морозе дереве для поэта служат воплощением красоты и своеобразной жизни зимней природы родного края.

Пространству, окружающему поэта, сродному ему, соответствует определенная нравственная атмосфера. В четвертом стихотворении цикла «Снега» картине мертвенной зимней природы с проносящейся сквозь метель тройкой придан колорит балладной таинственности.

Ветер злой, ветр крутой в поле

Заливается,

А сугроб на степной воле

Завивается.

При луне на версте мороз —

Огонечками.

Про живых ветер весть пронес

С позвоночками.

Здесь, как и в стихотворении «Я русский, я люблю...», поэт создает картину русской зимы при помощи образов сугроба, навеянного метелью, снежной вьюги в поле.

Столбы, отмеряющие версты на большой дороге, Пушкин и Гоголь видели глазами путешествевника, несущегося на «борзой» тройке:

И версты, теша праздный взор,

В глазах мелькают как забор.

(Пушкин. «Евгений Онегин»)

(Гоголь. «Мертвые души»)

Фет видит их во время ночного пешего блуждания по полю. Перед ним один столб, покрытый «огонечками» инея. Тройка проносится мимо него, и лишь ветер доносит звон бубенцов, возвещающий о том, что неведомый и мгновенный посетитель пустынного, родного поэту угла помчался далее «считать версты».

Через ряд циклов сборника проходят мотивы грусти и любви к оружающему, духовного родства с ним. Глагол «люблю» формирует концепцию и структуру первого стихотворения цикла «Снега»; в третьем стихотворении цикла мы опять встречаем: «Но, боже! Как люблю я Как тройкою ямщик кибитку удалую Промчит — и скроется...» (155). И пятое стихотворение цикла — «Печальная береза...» — пронизано мотивами любви, родства с окружающей природой («Люблю игру денницы Я замечать на ней...» (156) и т. д.). Седьмое стихотворение прямо начинается словами: «Чудная картина, Как ты мне родна...» (157). Здесь, как и в третьем стихотворении, возникает образ тройки («И саней далеких Одинокий бег») — образ, подчеркивающий «оседлость», неподвижность, замкнутость лирического субъекта в свое, ограниченное пространство, через которое проносятся сани далекого путника.

Дом поэта составляет центр пространства, природы, которая изображается в его пейзажной лирике. Поэтому в стихах его часты упоминания о том, что поэт созерцает природу в окно.

Своеобразие поэтического восприятия природы, присущее Фету, передано в его стихотворении «Деревня». По своей композиционной структуре и в значительной степени по поэтической идее оно близко к первому стихотворению цикла «Снега» (тема любви к родным местам).

Люблю я приют ваш печальный,

И вечер деревни глухой...

Поэт любит деревню как мир, окружающий милую ему девушку, являющийся ее «сферой». Взор поэта как бы кружит по этой сфере, сначала описывая внешнюю ее границу по горизонту, затем приближаясь к малому кругу внутри этого круга — дому, заглядывая в него и находя в этом кругу еще один — «тесный круг» людей за чайным столом.

Поэт любит природу и людей, окружающих девушку, звуки и игру света вокруг нее, ароматы и движение воздуха ее леса, ее луга, ее дома. Он любит кошку, которая резвится у ее ног, и работу в ее руках.

Все это — она. Перечисление предметов, заполняющих «ее пространство», деталей обстановки и пейзажа нельзя рассматривать как дробные элементы описания. Недаром стихотворение носит собирательное название «Деревня», т. е. мир, составляющий живое и органическое единство. Девушка — душа этого единства, но она неотделима от него, от своей семьи, своего дома, деревни. Поэтому поэт говорит о деревне как о приюте всей семьи («Люблю я приют ваш печальный...»).

Внутри этого поэтического круга для поэта нет иерархии предметов — все они равно ему милы и важны для него. Сам поэт становится его частью, и у него открывается новое отношение к самому себе. Он начинает любить себя как часть этого мира, любить свои собственные рассказы, которые отныне делаются принадлежностью нравственной атмосферы, окружающей девушку, и открывают ему доступ к центру круга — ее глазам, к ее душевному миру.

Вместе с тем, хотя произведение и рисует «пространство», — а это его главный поэтический образ, — поэт воспринимает его во времени. Это не только «деревня», но и «вечер деревни глухой», и поэтическое изображение передает течение этого вечера от «благовеста» до восхода месяца, время, дающее возможность не раз долить и выпить самовар, рассказать «сказки» «собственной выдумки», исчерпать темы разговоров («речи замедленный ход») и добиться наконец того, чтобы «милая, застенчивая внучка» подняла на гостя глаза.

Здесь параллелизм «смолкающих пташек» и медленной беседы людей, а также света месяца и дрожанья в этом свете чашек имеет двойное значение. Это явления, расположенные «рядом» в пространстве и во времени.

Необычайную остроту ощущения движения в природе и поразительную новизну приемов ее поэтического воссоздания продемонстрировал Фет в стихотворении «Шепот, робкое дыханье...». Первое, что бросается в глаза и что сразу было замечено читателями, — отсутствие глаголов в этом стихотворении, передающем динамику ночной жизни природы и человеческих чувств.

Поэт изобразил ночь как смену многозначительных, полных содержания мгновений, как поток событий. Стихотворение повествует о том, как ночь сменяется рассветом и в отношениях между влюбленными после объяснения наступает ясность. Действие развивается параллельно между людьми и в природе. Параллелизм в изображении человека и природы как типичная черта поэзииФета отмечался неоднократно исследователями творчества Фета (Б. М. Эйхенбаум, Б. Я. Бухштаб, П. П. Громов).

В данном случае этот параллелизм выступает как основной конструктивный принцип построения стихотворения. Создав четкую, предельно обнаженную композицию и пользуясь особым методом описания, как бы «высвечивающего» наиболее значительные, «говорящие» детали картины, поэт вкладывает в предельно сжатый, почти невероятно малый объем стихотворения весьма широкое содержание.

Так как в не антологических, лирических стихотворениях Фет считает для себя кинетичность, движение объектов изображения более существенным их признаком, чем пластичность и форму, он заменяет подробное описание броской деталью и, активизируя фантазию читателя недосказанностью, некоторой загадочностью повествования, заставляет его восполнять недостающие части картины.

Да эти недостающие части картины для Фета не столь уж важны. Ведь действие развивается, как бы «пульсируя», и он отмечает те содержательные мгновения, когда в состоянии природы и человека происходят изменения.

Движение теней и света «отмечает» течение времени. Месяц по-разному освещает предметы в разные периоды, моменты ночи, а появление первых лучей солнца возвещает наступление утра. Так же и выражение освещаемого изменчивым светом ночи и утра лица женщины отражает перипетии пережитых за ночь чувств. Самая сжатость поэтического рассказа в стихотворении передает краткость летней ночи, служит средством поэтической выразительности.

В последней строке стихотворения происходит окончательное слияние лаконичного повествования о событиях жизни людей и природы. «Заря» — начало нового дня жизни природы и человеческих сердец. Эта строка, заканчивающая стихотворение на «открытом дыхании», скорее похожа на начало, чем на конец в привычном смысле слова.

Такая особенность окончаний стихотворений характерна для Фета, рассматривающего любое душевное состояние или любую картину природы как фрагмент бесконечного процесса. В стихотворении «Шепот, робкое дыханье...» полная лирических событий летняя ночь рисуется как прелюдия, начало счастья и радостного дня новой жизни.

История русской литературы: в 4 томах / Под редакцией Н.И. Пруцкова и других - Л., 1980-1983 гг.