Модуль — одна из тех вещей, о которых вроде-бы все слышали, но в действительности никто нормально не понимает. Поэтому сегодня будет большой урок, посвящённый решению уравнений с модулями.

Сразу скажу: урок будет несложный. И вообще модули — вообще тема относительно несложная. «Да конечно, несложная! У меня от неё мозг разрывается!» — скажут многие ученики, но все эти разрывы мозга происходят из-за того, что у большинства людей в голове не знания, а какая-то хрень. И цель этого урока — превратить хрень в знания.:)

Немного теории

Итак, поехали. Начнём с самого важного: что такое модуль? Напомню, что модуль числа — это просто то же самое число, но взятое без знака «минус». Т.е., например, $\left| -5 \right|=5$. Или $\left| -129,5 \right|=129,5$.

Вот так всё просто? Да, просто. А чему тогда равен модуль положительного числа? Тут ещё проще: модуль положительного числа равен самому этому числу: $\left| 5 \right|=5$; $\left| 129,5 \right|=129,5$ и т.д.

Получается любопытная вещь: разные числа могут иметь один тот же модуль. Например: $\left| -5 \right|=\left| 5 \right|=5$; $\left| -129,5 \right|=\left| 129,5 \right|=129,5$. Нетрудно заметить, что это за числа, у которых модули одинаковые: эти числа противоположны. Таким образом, отметим для себя, что модули противоположных чисел равны:

\[\left| -a \right|=\left| a \right|\]

Ещё один важный факт: модуль никогда не бывает отрицательным . Какое бы число мы ни взяли — хоть положительное, хоть отрицательное — его модуль всегда оказывается положительным (или в крайнем случае нулём). Именно поэтому модуль часто называют абсолютной величиной числа.

Кроме того, если объединить определение модуля для положительного и отрицательного числа, то получим глобальное определение модуля для всех чисел. А именно: модуль числа равен самому этому числу, если число положительное (или ноль), либо равен противоположному числу, если число отрицательное. Можно записать это в виде формулы:

Ещё есть модуль нуля, но он всегда равен нулю. Кроме того, ноль — единственное число, которое не имеет противоположного.

Таким образом, если рассмотреть функцию $y=\left| x \right|$ и попробовать нарисовать её график, то получится вот такая «галка»:

График модуля и пример решения уравнения

Из этой картинки сразу видно, что $\left| -m \right|=\left| m \right|$, а график модуля никогда не опускается ниже оси абсцисс. Но это ещё не всё: красной линией отмечена прямая $y=a$, которая при положительных $a$ даёт нам сразу два корня: ${{x}_{1}}$ и ${{x}_{2}}$, но об этом мы поговорим позже.:)

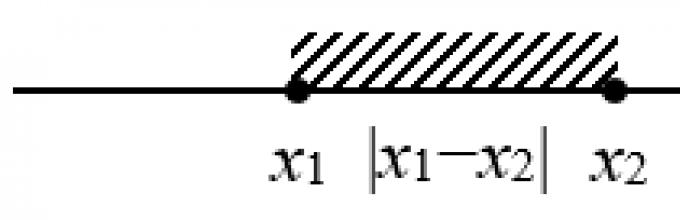

Помимо чисто алгебраического определения, есть геометрическое. Допустим, есть две точки на числовой прямой: ${{x}_{1}}$ и ${{x}_{2}}$. В этом случае выражение $\left| {{x}_{1}}-{{x}_{2}} \right|$ — это просто расстояние между указанными точками. Или, если угодно, длина отрезка, соединяющего эти точки:

Модуль — это расстояние между точками на числовой прямой

Модуль — это расстояние между точками на числовой прямой

Из этого определения также следует, что модуль всегда неотрицателен. Но хватит определений и теории — перейдём к настоящим уравнениям.:)

Основная формула

Ну хорошо, с определением разобрались. Но легче-то от этого не стало. Как решать уравнения, содержащие этот самый модуль?

Спокойствие, только спокойствие. Начнём с самых простых вещей. Рассмотрим что-нибудь типа такого:

\[\left| x \right|=3\]

Итак, модуль$x$ равен 3. Чему может быть равен $x$? Ну, судя по определению, нас вполне устроит $x=3$. Действительно:

\[\left| 3 \right|=3\]

А есть ли другие числа? Кэп как бы намекает, что есть. Например, $x=-3$ — для него тоже $\left| -3 \right|=3$, т.е. требуемое равенство выполняется.

Так может, если поискать, подумать, мы найдём ещё числа? А вот обломитесь: больше чисел нет. Уравнение $\left| x \right|=3$ имеет лишь два корня: $x=3$ и $x=-3$.

Теперь немного усложним задачу. Пусть вместо переменной $x$ под знаком модуля тусуется функция $f\left(x \right)$, а справа вместо тройки поставим произвольное число $a$. Получим уравнение:

\[\left| f\left(x \right) \right|=a\]

Ну и как такое решать? Напомню: $f\left(x \right)$ — произвольная функция, $a$ — любое число. Т.е. вообще любое! Например:

\[\left| 2x+1 \right|=5\]

\[\left| 10x-5 \right|=-65\]

Обратим внимание на второе уравнение. Про него сразу можно сказать: корней у него нет. Почему? Всё правильно: потому что в нём требуется, чтобы модуль был равен отрицательному числу, чего никогда не бывает, поскольку мы уже знаем, что модуль — число всегда положительное или в крайнем случае ноль.

А вот с первым уравнением всё веселее. Тут два варианта: либо под знаком модуля стоит положительное выражение, и тогда$\left| 2x+1 \right|=2x+1$, либо это выражение всё-таки отрицательное, и тогда $\left| 2x+1 \right|=-\left(2x+1 \right)=-2x-1$. В первом случае наше уравнение перепишется так:

\[\left| 2x+1 \right|=5\Rightarrow 2x+1=5\]

И внезапно получается, что подмодульное выражение $2x+1$ действительно положительно — оно равно числу 5. Т.е. мы можем спокойно решать это уравнение — полученный корень будет кусочком ответа:

Особо недоверчивые могут попробовать подставить найденный корень в исходное уравнение и убедиться, что действительно под модулем будет положительное число.

Теперь разберём случай отрицательного подмодульного выражения:

\[\left\{ \begin{align}& \left| 2x+1 \right|=5 \\& 2x+1 \lt 0 \\\end{align} \right.\Rightarrow -2x-1=5\Rightarrow 2x+1=-5\]

Опа! Снова всё чётко: мы предположили, что $2x+1 \lt 0$, и в результате получили, что $2x+1=-5$ — действительно, это выражение меньше нуля. Решаем полученное уравнение, при этом уже точно зная, что найденный корень нас устроит:

Итого мы вновь получили два ответа: $x=2$ и $x=3$. Да, объём вычислений оказался малость побольше, чем в совсем уж простом уравнении $\left| x \right|=3$, но принципиально ничего не изменилось. Так может, существует какой-то универсальный алгоритм?

Да, такой алгоритм существует. И сейчас мы его разберём.

Избавление от знака модуля

Пусть нам дано уравнение $\left| f\left(x \right) \right|=a$, причём $a\ge 0$ (иначе, как мы уже знаем, корней нет). Тогда можно избавиться от знака модуля по следующему правилу:

\[\left| f\left(x \right) \right|=a\Rightarrow f\left(x \right)=\pm a\]

Таким образом, наше уравнение с модулем распадается на два, но уже без модуля. Вот и вся технология! Попробуем решить парочку уравнений. Начнём вот с такого

\[\left| 5x+4 \right|=10\Rightarrow 5x+4=\pm 10\]

Отдельно рассмотрим, когда справа стоит десятка с плюсом, и отдельно — когда с минусом. Имеем:

\[\begin{align}& 5x+4=10\Rightarrow 5x=6\Rightarrow x=\frac{6}{5}=1,2; \\& 5x+4=-10\Rightarrow 5x=-14\Rightarrow x=-\frac{14}{5}=-2,8. \\\end{align}\]

Вот и всё! Получили два корня: $x=1,2$ и $x=-2,8$. Всё решение заняло буквально две строчки.

Ок, не вопрос, давайте рассмотрим что-нибудь чуть посерьёзнее:

\[\left| 7-5x \right|=13\]

Опять раскрываем модуль с плюсом и минусом:

\[\begin{align}& 7-5x=13\Rightarrow -5x=6\Rightarrow x=-\frac{6}{5}=-1,2; \\& 7-5x=-13\Rightarrow -5x=-20\Rightarrow x=4. \\\end{align}\]

Опять пара строчек — и ответ готов! Как я и говорил, в модулях нет ничего сложного. Нужно лишь запомнить несколько правил. Поэтому идём дальше и приступаем с действительно более сложным задачам.

Случай переменной правой части

А теперь рассмотрим вот такое уравнение:

\[\left| 3x-2 \right|=2x\]

Это уравнение принципиально отличается от всех предыдущих. Чем? А тем, что справа от знака равенства стоит выражение $2x$ — и мы не можем заранее знать, положительное оно или отрицательное.

Как быть в таком случае? Во-первых, надо раз и навсегда понять, что если правая часть уравнения окажется отрицательной, то уравнение не будет иметь корней — мы уже знаем, что модуль не может быть равен отрицательному числу.

А во-вторых, если права часть всё-таки положительна (или равна нулю), то можно действовать точно так же, как раньше: просто раскрыть модуль отдельно со знаком «плюс» и отдельно — со знаком «минус».

Таким образом, сформулируем правило для произвольных функций $f\left(x \right)$ и $g\left(x \right)$ :

\[\left| f\left(x \right) \right|=g\left(x \right)\Rightarrow \left\{ \begin{align}& f\left(x \right)=\pm g\left(x \right), \\& g\left(x \right)\ge 0. \\\end{align} \right.\]

Применительно к нашему уравнению получим:

\[\left| 3x-2 \right|=2x\Rightarrow \left\{ \begin{align}& 3x-2=\pm 2x, \\& 2x\ge 0. \\\end{align} \right.\]

Ну, с требованием $2x\ge 0$ мы как-нибудь справимся. В конце концов, можно тупо подставить корни, которые мы получим из первого уравнения, и проверить: выполняется неравенство или нет.

Поэтому решим-ка само уравнение:

\[\begin{align}& 3x-2=2\Rightarrow 3x=4\Rightarrow x=\frac{4}{3}; \\& 3x-2=-2\Rightarrow 3x=0\Rightarrow x=0. \\\end{align}\]

Ну и какой их этих двух корней удовлетворяет требованию $2x\ge 0$? Да оба! Поэтому в ответ пойдут два числа: $x={4}/{3}\;$ и $x=0$. Вот и всё решение.:)

Подозреваю, что кто-то из учеников уже начал скучать? Что ж, рассмотрим ещё более сложное уравнение:

\[\left| {{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+x \right|=x-{{x}^{3}}\]

Хоть оно и выглядит злобно, по факту это всё то же самое уравнение вида «модуль равен функции»:

\[\left| f\left(x \right) \right|=g\left(x \right)\]

И решается оно точно так же:

\[\left| {{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+x \right|=x-{{x}^{3}}\Rightarrow \left\{ \begin{align}& {{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+x=\pm \left(x-{{x}^{3}} \right), \\& x-{{x}^{3}}\ge 0. \\\end{align} \right.\]

С неравенством мы потом разберёмся — оно какое-то уж слишком злобное (на самом деле простое, но мы его решать не будем). Пока лучше займёмся полученными уравнениями. Рассмотрим первый случай — это когда модуль раскрывается со знаком «плюс»:

\[{{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+x=x-{{x}^{3}}\]

Ну, тут и ежу понятно, что нужно всё собрать слева, привести подобные и посмотреть, что получится. А получится вот что:

\[\begin{align}& {{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+x=x-{{x}^{3}}; \\& 2{{x}^{3}}-3{{x}^{2}}=0; \\\end{align}\]

Выносим общий множитель ${{x}^{2}}$ за скобку и получаем очень простое уравнение:

\[{{x}^{2}}\left(2x-3 \right)=0\Rightarrow \left[ \begin{align}& {{x}^{2}}=0 \\& 2x-3=0 \\\end{align} \right.\]

\[{{x}_{1}}=0;\quad {{x}_{2}}=\frac{3}{2}=1,5.\]

Тут мы воспользовались важным свойством произведения, ради которого мы и раскладывали исходный многочлен на множители: произведение равно нулю, когда хотя бы один из множителей равен нулю.

Теперь точно так же разберёмся со вторым уравнением, которое получается при раскрытии модуля со знаком «минус»:

\[\begin{align}& {{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+x=-\left(x-{{x}^{3}} \right); \\& {{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+x=-x+{{x}^{3}}; \\& -3{{x}^{2}}+2x=0; \\& x\left(-3x+2 \right)=0. \\\end{align}\]

Опять то же самое: произведение равно нулю, когда равен нулю хотя бы один из множителей. Имеем:

\[\left[ \begin{align}& x=0 \\& -3x+2=0 \\\end{align} \right.\]

Ну вот мы получили три корня: $x=0$, $x=1,5$ и $x={2}/{3}\;$. Ну и что из этого набора пойдёт в окончательный ответ? Для этого вспомним, что у нас есть дополнительное ограничение в виде неравенства:

Как учесть это требование? Да просто подставим найденные корни и проверим: выполняется неравенство при этих $x$ или нет. Имеем:

\[\begin{align}& x=0\Rightarrow x-{{x}^{3}}=0-0=0\ge 0; \\& x=1,5\Rightarrow x-{{x}^{3}}=1,5-{{1,5}^{3}} \lt 0; \\& x=\frac{2}{3}\Rightarrow x-{{x}^{3}}=\frac{2}{3}-\frac{8}{27}=\frac{10}{27}\ge 0; \\\end{align}\]

Таким образом, корень $x=1,5$ нас не устраивает. И в ответ пойдут лишь два корня:

\[{{x}_{1}}=0;\quad {{x}_{2}}=\frac{2}{3}.\]

Как видите, даже в этом случае ничего сложного не было — уравнения с модулями всегда решаются по алгоритму. Нужно лишь хорошо разбираться в многочленах и неравенствах. Поэтому переходим к более сложным задачам — там уже будет не один, а два модуля.

Уравнения с двумя модулями

До сих пор мы изучали лишь самые простые уравнения — там был один модуль и что-то ещё. Это «что-то ещё» мы отправляли в другую часть неравенства, подальше от модуля, чтобы в итоге всё свелось к уравнению вида $\left| f\left(x \right) \right|=g\left(x \right)$ или даже более простому $\left| f\left(x \right) \right|=a$.

Но детский сад закончился — пора рассмотреть что-нибудь посерьёзнее. Начнём с уравнений вот такого типа:

\[\left| f\left(x \right) \right|=\left| g\left(x \right) \right|\]

Это уравнение вида «модуль равен модулю». Принципиально важным моментом является отсутствие других слагаемых и множителей: только один модуль слева, ещё один модуль справа — и ничего более.

Кто-нибудь сейчас подумает, что такие уравнения решаются сложнее, чем то, что мы изучали до сих пор. А вот и нет: эти уравнения решаются даже проще. Вот формула:

\[\left| f\left(x \right) \right|=\left| g\left(x \right) \right|\Rightarrow f\left(x \right)=\pm g\left(x \right)\]

Всё! Мы просто приравниваем подмодульные выражения, ставя перед одним из них знак «плюс-минус». А затем решаем полученные два уравнения — и корни готовы! Никаких дополнительных ограничений, никаких неравенств и т.д. Всё очень просто.

Давайте попробуем решать вот такую задачу:

\[\left| 2x+3 \right|=\left| 2x-7 \right|\]

Элементарно, Ватсон! Раскрываем модули:

\[\left| 2x+3 \right|=\left| 2x-7 \right|\Rightarrow 2x+3=\pm \left(2x-7 \right)\]

Рассмотрим отдельно каждый случай:

\[\begin{align}& 2x+3=2x-7\Rightarrow 3=-7\Rightarrow \emptyset ; \\& 2x+3=-\left(2x-7 \right)\Rightarrow 2x+3=-2x+7. \\\end{align}\]

В первом уравнении корней нет. Потому что когда это $3=-7$? При каких значениях $x$? «Какой ещё нафиг $x$? Ты обкурился? Там вообще нет $x$» — скажете вы. И будете правы. Мы получили равенство, не зависящее от переменной $x$, и при этом само равенство — неверное. Потому и нет корней.:)

Со вторым уравнением всё чуть интереснее, но тоже очень и очень просто:

Как видим, всё решилось буквально в пару строчек — другого от линейного уравнения мы и не ожидали.:)

В итоге окончательный ответ: $x=1$.

Ну как? Сложно? Конечно, нет. Попробуем что-нибудь ещё:

\[\left| x-1 \right|=\left| {{x}^{2}}-3x+2 \right|\]

Опять у нас уравнение вида $\left| f\left(x \right) \right|=\left| g\left(x \right) \right|$. Поэтому сразу переписываем его, раскрывая знак модуля:

\[{{x}^{2}}-3x+2=\pm \left(x-1 \right)\]

Возможно, кто-то сейчас спросит: «Эй, что за бред? Почему «плюс-минус» стоит у правого выражения, а не у левого?» Спокойно, сейчас всё объясню. Действительно, по-хорошему мы должны были переписать наше уравнение следующим образом:

Затем нужно раскрыть скобки, перенести все слагаемые в одну сторону от знака равенства (поскольку уравнение, очевидно, в обоих случаях будет квадратным), ну и дальше отыскать корни. Но согласитесь: когда «плюс-минус» стоит перед тремя слагаемыми (особенно когда одно из этих слагаемых — квадратное выражение), это как-то более сложно выглядит, нежели ситуация, когда «плюс-минус» стоит лишь перед двумя слагаемыми.

Но ведь ничто не мешает нам переписать исходное уравнение следующим образом:

\[\left| x-1 \right|=\left| {{x}^{2}}-3x+2 \right|\Rightarrow \left| {{x}^{2}}-3x+2 \right|=\left| x-1 \right|\]

Что произошло? Да ничего особенного: просто поменяли левую и правую часть местами. Мелочь, которая в итоге немного упростит нам жизнь.:)

В общем, решаем это уравнение, рассматривая варианты с плюсом и с минусом:

\[\begin{align}& {{x}^{2}}-3x+2=x-1\Rightarrow {{x}^{2}}-4x+3=0; \\& {{x}^{2}}-3x+2=-\left(x-1 \right)\Rightarrow {{x}^{2}}-2x+1=0. \\\end{align}\]

Первое уравнение имеет корни $x=3$ и $x=1$. Второе вообще является точным квадратом:

\[{{x}^{2}}-2x+1={{\left(x-1 \right)}^{2}}\]

Поэтому у него единственный корень: $x=1$. Но этот корень мы уже получали ранее. Таким образом, в итоговый ответ пойдут лишь два числа:

\[{{x}_{1}}=3;\quad {{x}_{2}}=1.\]

Миссия выполнена! Можно взять с полки и скушать пирожок. Там их 2, ваш средний.:)

Важное замечание . Наличие одинаковых корней при разных вариантах раскрытия модуля означает, что исходные многочлены раскладываются на множители, и среди этих множителей обязательно будет общий. Действительно:

\[\begin{align}& \left| x-1 \right|=\left| {{x}^{2}}-3x+2 \right|; \\& \left| x-1 \right|=\left| \left(x-1 \right)\left(x-2 \right) \right|. \\\end{align}\]

Одно из свойств модуля: $\left| a\cdot b \right|=\left| a \right|\cdot \left| b \right|$ (т.е. модуль произведения равен произведению модулей), поэтому исходное уравнение можно переписать так:

\[\left| x-1 \right|=\left| x-1 \right|\cdot \left| x-2 \right|\]

Как видим, у нас действительно возник общий множитель. Теперь, если собрать все модули с одной стороны, то можно вынести этот множитель за скобку:

\[\begin{align}& \left| x-1 \right|=\left| x-1 \right|\cdot \left| x-2 \right|; \\& \left| x-1 \right|-\left| x-1 \right|\cdot \left| x-2 \right|=0; \\& \left| x-1 \right|\cdot \left(1-\left| x-2 \right| \right)=0. \\\end{align}\]

Ну а теперь вспоминаем, что произведение равно нулю, когда хотя бы один из множителей равен нулю:

\[\left[ \begin{align}& \left| x-1 \right|=0, \\& \left| x-2 \right|=1. \\\end{align} \right.\]

Таким образом, исходное уравнение с двумя модулями свелось к двум простейшим уравнениям, о которых мы говорили в самом начале урока. Такие уравнения решаются буквально в пару строчек.:)

Данное замечание, возможно, покажется излишне сложным и неприменимым на практике. Однако в реальности вам могут встретиться куда более сложные задачи, нежели те, что мы сегодня разбираем. В них модули могут комбинироваться с многочленами, арифметическими корнями, логарифмами и т.д. И в таких ситуациях возможность понизить общую степень уравнения путём вынесения чего-либо за скобку может оказаться очень и очень кстати.:)

Теперь хотелось бы разобрать ещё одно уравнение, которое на первый взгляд может показаться бредовым. На нём «залипают» многие ученики — даже те, которые считают, что хорошо разобрались в модулях.

Тем не менее, это уравнение решается даже проще, чем то, что мы рассматривали ранее. И если вы поймёте почему, то получите ещё один приём для быстрого решения уравнений с модулями.

Итак, уравнение:

\[\left| x-{{x}^{3}} \right|+\left| {{x}^{2}}+x-2 \right|=0\]

Нет, это не опечатка: между модулями именно плюс. И нам нужно найти, при каких $x$ сумма двух модулей равна нулю.:)

В чём вообще проблема? А проблема в том, что каждый модуль — число положительное, либо в крайнем случае ноль. А что будет, если сложить два положительных числа? Очевидно, снова положительное число:

\[\begin{align}& 5+7=12 \gt 0; \\& 0,004+0,0001=0,0041 \gt 0; \\& 5+0=5 \gt 0. \\\end{align}\]

Последняя строчка может натолкнуть на мысль: единственный случай, когда сумма модулей равна нулю — это если каждый модуль будет равен нулю:

\[\left| x-{{x}^{3}} \right|+\left| {{x}^{2}}+x-2 \right|=0\Rightarrow \left\{ \begin{align}& \left| x-{{x}^{3}} \right|=0, \\& \left| {{x}^{2}}+x-2 \right|=0. \\\end{align} \right.\]

А когда модуль равен нулю? Только в одном случае — когда подмодульное выражение равно нулю:

\[{{x}^{2}}+x-2=0\Rightarrow \left(x+2 \right)\left(x-1 \right)=0\Rightarrow \left[ \begin{align}& x=-2 \\& x=1 \\\end{align} \right.\]

Таким образом, у нас есть три точки, в которых обнуляется первый модуль: 0, 1 и −1; а также две точки, в которых обнуляется второй модуль: −2 и 1. Однако нам нужно, чтобы оба модуля обнулялись одновременно, поэтому среди найденных чисел нужно выбрать те, которые входят в оба набора. Очевидно, такое число лишь одно: $x=1$ — это и будет окончательным ответом.

Метод расщепления

Что ж, мы уже рассмотрели кучу задач и изучили множество приёмов. Думаете, на этом всё? А вот и нет! Сейчас мы рассмотрим заключительный приём — и одновременно самый важный. Речь пойдёт о расщеплении уравнений с модулем. О чём вообще пойдёт речь? Давайте вернёмся немного назад и рассмотрим какое-нибудь простое уравнение. Например, это:

\[\left| 3x-5 \right|=5-3x\]

В принципе, мы уже знаем, как решать такое уравнение, потому что это стандартная конструкция вида $\left| f\left(x \right) \right|=g\left(x \right)$. Но попробуем взглянуть на это уравнение немного под другим углом. Точнее, рассмотрим выражение, стоящее под знаком модуля. Напомню, что модуль любого числа может быть равен самому числу, а может быть противоположен этому числу:

\[\left| a \right|=\left\{ \begin{align}& a,\quad a\ge 0, \\& -a,\quad a \lt 0. \\\end{align} \right.\]

Собственно, в этой неоднозначности и состоит вся проблема: поскольку число под модулем меняется (оно зависит от переменной), нам неясно — положительное оно или отрицательное.

Но что если изначально потребовать, чтобы это число было положительным? Например, потребуем, чтобы $3x-5 \gt 0$ — в этом случае мы гарантированно получим положительное число под знаком модуля, и от этого самого модуля можно полностью избавиться:

Таким образом, наше уравнение превратится в линейное, которое легко решается:

Правда, все эти размышления имеют смысл только при условии $3x-5 \gt 0$ — мы сами ввели это требование, дабы однозначно раскрыть модуль. Поэтому давайте подставим найденный $x=\frac{5}{3}$ в это условие и проверим:

Получается, что при указанном значении $x$ наше требование не выполняется, т.к. выражение оказалось равно нулю, а нам нужно, чтобы оно было строго больше нуля. Печалька.:(

Но ничего страшного! Ведь есть ещё вариант $3x-5 \lt 0$. Более того: есть ещё и случай $3x-5=0$ — это тоже нужно рассмотреть, иначе решение будет неполным. Итак, рассмотрим случай $3x-5 \lt 0$:

Очевидно, что в модуль раскроется со знаком «минус». Но тогда возникает странная ситуация: и слева, и справа в исходном уравнении будет торчать одно и то же выражение:

Интересно, при каких таких $x$ выражение $5-3x$ будет равно выражению $5-3x$? От таких уравнений даже Капитан очевидность подавился бы слюной, но мы-то знаем: это уравнение является тождеством, т.е. оно верно при любых значениях переменной!

А это значит, что нас устроят любые $x$. Вместе с тем у нас есть ограничение:

Другими словами, ответом будет не какое-то отдельное число, а целый интервал:

Наконец, осталось рассмотреть ещё один случай: $3x-5=0$. Тут всё просто: под модулем будет ноль, а модуль нуля тоже равен нулю (это прямо следует из определения):

Но тогда исходное уравнение $\left| 3x-5 \right|=5-3x$ перепишется следующим образом:

Этот корень мы уже получали выше, когда рассматривали случай $3x-5 \gt 0$. Более того, это корень является решением уравнения $3x-5=0$ — это ограничение, которое мы сами же и ввели, чтобы обнулить модуль.:)

Таким образом, помимо интервала нас устроит ещё и число, лежащее на самом конце этого интервала:

Объединение корней в уравнениях с модулем

Объединение корней в уравнениях с модулем

Итого окончательный ответ: $x\in \left(-\infty ;\frac{5}{3} \right]$. Не очень-то привычно видеть такую хрень в ответе к довольно простому (по сути — линейному) уравнению с модулем, правда? Что ж, привыкайте: в том и состоит сложность модуля, что ответы в таких уравнениях могут оказаться совершенно непредсказуемыми.

Куда важнее другое: мы только что разобрали универсальный алгоритм решения уравнения с модуляем! И состоит этот алгоритм из следующих шагов:

- Приравнять каждый модуль, имеющийся в уравнении, к нулю. Получим несколько уравнений;

- Решить все эти уравнения и отметить корни на числовой прямой. В результате прямая разобьётся на несколько интервалов, на каждом из которых все модули однозначно раскрываются;

- Решить исходное уравнение для каждого интервала и объединить полученные ответы.

Вот и всё! Остаётся лишь один вопрос: куда девать сами корни, полученные на 1-м шаге? Допустим, у нас получилось два корня: $x=1$ и $x=5$. Они разобьют числовую прямую на 3 куска:

Разбиение числовой оси на интервалы с помощью точек

Разбиение числовой оси на интервалы с помощью точек

Ну и какие тут интервалы? Понятно, что их три:

- Самый левый: $x \lt 1$ — сама единица в интервал не входит;

- Центральный: $1\le x \lt 5$ — вот тут единица в интервал входит, однако не входит пятёрка;

- Самый правый: $x\ge 5$ — пятёрка входит только сюда!

Я думаю, вы уже поняли закономерность. Каждый интервал включает в себя левый конец и не включает правый.

На первый взгляд, такая запись может показаться неудобной, нелогичной и вообще какой-то бредовой. Но поверьте: после небольшой тренировки вы обнаружите, что именно такой подход наиболее надёжен и при этом не мешает однозначно раскрывать модули. Лучше уж использовать такую схему, чем каждый раз думать: отдавать левый/правый конец в текущий интервал или «перекидывать» его в следующий.

Среди всего многообразия логарифмических неравенств отдельно изучают неравенства с переменным основанием. Они решаются по специальной формуле, которую почему-то редко рассказывают в школе:

log k (x ) f (x ) ∨ log k (x ) g (x ) ⇒ (f (x ) − g (x )) · (k (x ) − 1) ∨ 0

Вместо галки «∨» можно поставить любой знак неравенства: больше или меньше. Главное, чтобы в обоих неравенствах знаки были одинаковыми.

Так мы избавляемся от логарифмов и сводим задачу к рациональному неравенству. Последнее решается намного проще, но при отбрасывании логарифмов могут возникнуть лишние корни. Чтобы их отсечь, достаточно найти область допустимых значений. Если вы забыли ОДЗ логарифма, настоятельно рекомендую повторить - см. «Что такое логарифм ».

Все, что связано с областью допустимых значений, надо выписать и решить отдельно:

f (x ) > 0; g (x ) > 0; k (x ) > 0; k (x ) ≠ 1.

Эти четыре неравенства составляют систему и должны выполняться одновременно. Когда область допустимых значений найдена, остается пересечь ее с решением рационального неравенства - и ответ готов.

Задача. Решите неравенство:

Для начала выпишем ОДЗ логарифма:

Первые два неравенства выполняются автоматически, а последнее придется расписать. Поскольку квадрат числа равен нулю тогда и только тогда, когда само число равно нулю, имеем:

x

2 + 1 ≠ 1;

x

2 ≠ 0;

x

≠ 0.

Получается, что ОДЗ логарифма - все числа, кроме нуля: x ∈ (−∞ 0)∪(0; +∞). Теперь решаем основное неравенство:

Выполняем переход от логарифмического неравенства к рациональному. В исходном неравенстве стоит знак «меньше», значит полученное неравенство тоже должно быть со знаком «меньше». Имеем:

(10 − (x

2 + 1)) · (x

2 + 1 − 1) < 0;

(9 − x

2) · x

2 < 0;

(3 − x

) · (3 + x

) · x

2 < 0.

Нули этого выражения: x = 3; x = −3; x = 0. Причем x = 0 - корень второй кратности, значит при переходе через него знак функции не меняется. Имеем:

Получаем x ∈ (−∞ −3)∪(3; +∞). Данное множество полностью содержится в ОДЗ логарифма, значит это и есть ответ.

Преобразование логарифмических неравенств

Часто исходное неравенство отличается от приведенного выше. Это легко исправить по стандартным правилам работы с логарифмами - см. «Основные свойства логарифмов ». А именно:

- Любое число представимо в виде логарифма с заданным основанием;

- Сумму и разность логарифмов с одинаковыми основаниями можно заменить одним логарифмом.

Отдельно хочу напомнить про область допустимых значений. Поскольку в исходном неравенстве может быть несколько логарифмов, требуется найти ОДЗ каждого из них. Таким образом, общая схема решения логарифмических неравенств следующая:

- Найти ОДЗ каждого логарифма, входящего в неравенство;

- Свести неравенство к стандартному по формулам сложения и вычитания логарифмов;

- Решить полученное неравенство по схеме, приведенной выше.

Задача. Решите неравенство:

Найдем область определения (ОДЗ) первого логарифма:

Решаем методом интервалов. Находим нули числителя:

3x

− 2 = 0;

x

= 2/3.

Затем - нули знаменателя:

x

− 1 = 0;

x

= 1.

Отмечаем нули и знаки на координатной стреле:

Получаем x ∈ (−∞ 2/3)∪(1; +∞). У второго логарифма ОДЗ будет таким же. Не верите - можете проверить. Теперь преобразуем второй логарифм так, чтобы в основании стояла двойка:

Как видите, тройки в основании и перед логарифмом сократились. Получили два логарифма с одинаковым основанием. Складываем их:

log 2 (x

− 1) 2 < 2;

log 2 (x

− 1) 2 < log 2 2 2 .

Получили стандартное логарифмическое неравенство. Избавляемся от логарифмов по формуле. Поскольку в исходном неравенстве стоит знак «меньше», полученное рациональное выражение тоже должно быть меньше нуля. Имеем:

(f

(x

) − g

(x

)) · (k

(x

) − 1) < 0;

((x

− 1) 2 − 2 2)(2 − 1) < 0;

x

2 − 2x

+ 1 − 4 < 0;

x

2 − 2x

− 3 < 0;

(x

− 3)(x

+ 1) < 0;

x

∈ (−1; 3).

Получили два множества:

- ОДЗ: x ∈ (−∞ 2/3)∪(1; +∞);

- Кандидат на ответ: x ∈ (−1; 3).

Осталось пересечь эти множества - получим настоящий ответ:

Нас интересует пересечение множеств, поэтому выбираем интервалы, закрашенные на обоих стрелах. Получаем x ∈ (−1; 2/3)∪(1; 3) - все точки выколоты.

Логарифмические неравенства

На предыдущих уроках мы с вами познакомились с логарифмическими уравнениями и теперь знаем, что это такое и как их решать. А сегодняшний урок будет посвящен изучению логарифмических неравенств. Что же это за такие неравенства и в чем разница между решением логарифмического уравнения и неравенства?

Логарифмические неравенства - это неравенства, которые имеют переменную, стоящую под знаком логарифма или в его основании.

Или же, можно еще сказать, что логарифмическое неравенство – это такое неравенство, в котором его неизвестная величина, как и в логарифмическом уравнении, будет стоять под знаком логарифма.

Простейшие логарифмические неравенства имеют такой вид:

где f(x) и g(x) являются некоторыми выражениями, которые зависят от x.

Давайте это рассмотрим на таком примере: f(x)=1+2x+x2, g(x)=3x−1.

Решение логарифмических неравенств

Перед решением логарифмических неравенств, стоит отметить, что они при решении имеют сходство с показательными неравенствами, а именно:

Во-первых, при переходе от логарифмов к выражениям, стоящим под знаком логарифма, нам также необходимо сравнить основание логарифма с единицей;

Во-вторых, решая логарифмическое неравенство, используя замену переменных, нам необходимо решать неравенства относительно замены до того момента, пока мы не получим простейшее неравенство.

Но это мы с вами рассмотрели сходные моменты решения логарифмических неравенств. А сейчас обратим внимание на довольно таки существенное отличие. Нам с вами известно, что логарифмическая функция обладает ограниченной областью определения, поэтому переходя от логарифмов к выражениям, стоящим под знаком логарифма, нужно брать в расчет область допустимых значений (ОДЗ).

То есть, следует учитывать, что решая логарифмическое уравнение мы с вами, можем сначала находить корни уравнения, а потом делать проверку этого решения. А вот решить логарифмическое неравенство так не получится, поскольку переходя от логарифмов к выражениям, стоящим под знаком логарифма, необходимо будет записывать ОДЗ неравенства.

Вдобавок стоит запомнить, что теория неравенств состоит из действительных чисел, которыми являются положительные и отрицательные числа, а также и число 0.

Например, когда число «а» является положительным, то необходимо использовать такую запись: a >0. В этом случае, как сумма, так и произведение таких этих чисел также будут положительными.

Основным принципом решения неравенства является его замена на более простое неравенство, но главное, чтобы оно было равносильно данному. Дальше, также мы получили неравенство и снова его заменили на то, которое имеет более простой вид и т.д.

Решая неравенства с переменной нужно находить все его решения. Если два неравенства имеют одну переменную х, то такие неравенства равносильны, при условии, что их решения совпадают.

Выполняя задания на решение логарифмических неравенств, необходимо запомнить, что когда a > 1, то логарифмическая функция возрастает, а когда 0 < a < 1, то такая функция имеет свойство убывать. Эти свойства вам будут необходимы при решении логарифмических неравенств, поэтому вы их должны хорошо знать и помнить.

Способы решения логарифмических неравенств

Сейчас рассмотрим некоторые способы, которые имеют место при решении логарифмических неравенств. Для лучшего понимания и усвоения, попытаемся в них разобраться на конкретных примерах.

Нам с вами известно, что простейшее логарифмическое неравенство имеет такой вид:

В этом неравенстве V – является одним из таких знаков неравенства, как: <,>, ≤ или ≥.

Когда основание данного логарифма больше единицы (a>1), осуществляя переход от логарифмов к выражениям, стоящим под знаком логарифма, то в этом варианте знак неравенства сохраняется, и неравенство будет иметь такой вид:

что равносильно такой вот системе:

В случае же, когда основание логарифма больше нуля и меньше единицы (0 Это равносильно данной системе: Посмотрим еще примеры решения простейших логарифмических неравенств, приведенных на картинке ниже: Задание.

Давайте попробуем решить такое вот неравенство: Решение области допустимых значений. Теперь попробуем умножить его правую часть на: Смотрим, что у нас получится: Теперь, давайте с вами перейдем к преобразованию подлогарифмических выражений. В связи с тем, что основание логарифма 0< 1/4 <1, то от сюда следует, что знак неравенства изменится на противоположный: 3x - 8 > 16; А из этого следует, что интервал, который мы получили, целиком и полностью принадлежит ОДЗ и является решением такого неравенства. Вот какой ответ у нас получился: А теперь давайте попробуем проанализировать, что нам необходимо для успешного решения логарифмических неравенств? Во-первых, сосредоточить все свое внимание и постараться не допускать ошибок при выполнении преобразований, которые даны в этом неравенстве. Также, следует запомнить, что при решении таких неравенств нужно не допускать расширений и сужений ОДЗ неравенства, которые могут привести к потере или приобретению посторонних решений. Во-вторых, при решении логарифмических неравенств необходимо научиться мыслить логически и понимать разницу между такими понятиями, как система неравенств и совокупность неравенств, чтобы вы без проблем смогли осуществлять отбор решений неравенства, при этом руководствуясь его ОДЗ. В-третьих, для успешного решения таких неравенств каждый из вас должен отлично знать все свойства элементарных функций и четко понимать их смысл. К таким функциям относятся не только логарифмические, но и рациональные, степенные, тригонометрические и т.д., одним словом, все те, которые вы изучали на протяжении школьного обучения алгебры. Как видите, изучив тему о логарифмических неравенствах, в решении этих неравенств нет ничего сложного при условии, если вы будете внимательны и настойчивы в достижении поставленных целей. Чтобы в решении неравенств не возникало никаких проблем, нужно как можно больше тренироваться, решая различные задания и при этом запоминать основные способы решения таких неравенств и их систем. При неудачных решениях логарифмических неравенств, следует внимательно проанализировать свои ошибки, чтобы в будущем не возвращаться к ним снова. Для лучшего усвоения темы и закрепления пройденного материала, решите следующие неравенства: Вам кажется, что до ЕГЭ еще есть время, и вы успеете подготовиться? Быть может, это и так. Но в любом случае, чем раньше школьник начинает подготовку, тем успешнее он сдает экзамены. Сегодня мы решили посвятить статью логарифмическим неравенствам. Это одно из заданий, а значит, возможность получить дополнительный балл. Вы уже знаете, что такое логарифм(log)? Мы очень надеемся, что да. Но даже если у вас нет ответа на этот вопрос, это не проблема. Понять, что такое логарифм очень просто. Почему именно 4? В такую степень нужно возвести число 3, чтобы получилось 81. Когда вы поняли принцип, можно приступать и к более сложным вычислениям. Неравенства вы проходили еще несколько лет назад. И с тех пор они постоянно встречаются вам в математике. Если у вас проблемы с решением неравенств, ознакомьтесь с соответствующим разделом. Самое простое логарифмическое неравенство. Простейшие логарифмические неравенства не ограничиваются этим примером, есть еще три, только с другими знаками. Зачем это нужно? Чтобы полнее понять, как решать неравенство с логарифмами. Теперь приведем более применимый пример, все еще достаточно простой, сложные логарифмические неравенства оставим на потом. Как это решить? Все начинается с ОДЗ. О нем стоит знать больше, если хочется всегда легко решать любое неравенство. Аббревиатура расшифровывается как область допустимых значений. В заданиях для ЕГЭ нередко всплывает данная формулировка. ОДЗ пригодится вам не только в случае логарифмических неравенств. Посмотрите еще раз на вышеприведенный пример. Мы будем рассматривать ОДЗ, исходя из него, чтобы вы поняли принцип, и решение логарифмических неравенств не вызывало вопросов. Из определения логарифма следует что, 2х+4 должно быть больше нуля. В нашем случае это означает следующее. Это число по определению должно быть положительным. Решите неравенство, представленное выше. Это можно сделать даже устно, здесь явно, что X не может быть меньше 2. Решение неравенства и будет определением области допустимых значений. Отбрасываем из обеих частей неравенства сами логарифмы. Что в результате у нас остается? Простое неравенство. Решить его несложно. X должен быть больше -0,5. Теперь совмещаем два полученных значения в систему. Таким образом, Это и будет область допустимых значений для рассматриваемого логарифмического неравенства. Зачем вообще нужно ОДЗ? Это возможность отсеять неверные и невозможные ответы. Если ответ не входит в область допустимых значений, значит, ответ попросту не имеет смысла. Это стоит запомнить надолго, так как в ЕГЭ часто встречается необходимость поиска ОДЗ, и касается она не только логарифмических неравенств. Решение состоит из нескольких этапов. Во-первых, необходимо найти область допустимых значений. В ОДЗ будет два значения, это мы рассмотрели выше. Далее нужно решить само неравенство. Методы решения бывают следующими: В зависимости от ситуации стоит применять один из вышеперечисленных методов. Перейдем непосредственно к решению. Раскроем наиболее популярный метод, который подходит для решения заданий ЕГЭ практически во всех случаях. Далее мы рассмотрим метод декомпозиции. Он может помочь, если попалось особенно «заковыристое» неравенство. Итак, алгоритм решения логарифмического неравенства. Примеры решения

: Мы не зря взяли именно такое неравенство! Обратите внимание на основание. Запомните: если оно больше единицы, знак остается прежним при нахождении области допустимых значений; в противном случае нужно изменить знак неравенства. В результате мы получаем неравенство: Теперь приводим левую часть к виду уравнения, равному нулю. Вместо знака «меньше» ставим «равно», решаем уравнение. Таким образом, мы найдем ОДЗ. Надеемся, что с решением такого простого уравнения у вас не будет проблем. Ответы -4 и -2. Это еще не все. Нужно отобразить эти точки на графике, расставить «+» и «-». Что нужно для этого сделать? Подставить в выражение числа из интервалов. Где значения положительны, там ставим «+». Ответ

: х не может быть больше -4 и меньше -2. Мы нашли область допустимых значений только для левой части, теперь нужно найти область допустимых значений правой части. Это не в пример легче. Ответ: -2. Пересекаем обе полученные области. И только теперь начинаем решать само неравенство. Упростим его, насколько возможно, чтобы решать было легче. Снова применяем метод интервалов в решении. Опустим выкладки, с ним уже и так все понятно по предыдущему примеру. Ответ. Но этот метод подходит, если логарифмическое неравенство имеет одинаковые основания. Решение логарифмических уравнений и неравенств с разными основаниями предполагает изначальное приведение к одному основанию. Далее применяйте вышеописанный метод. Но есть и более сложный случай. Рассмотрим один из самых сложных видов логарифмических неравенств. Как решать неравенства с такими характеристиками? Да, и такие могут встретиться в ЕГЭ. Решение неравенств нижеследующим способом тоже полезно скажется на вашем образовательном процессе. Разберемся в вопросе подробным образом. Отбросим теорию, перейдем сразу к практике. Чтобы решать логарифмические неравенства, достаточно однажды ознакомиться с примером. Чтобы решить логарифмическое неравенство представленного вида, необходимо привести правую часть к логарифму с тем же основанием. Принцип напоминает равносильные переходы. В итоге неравенство будет выглядеть следующим образом. Собственно, остается создать систему неравенств без логарифмов. Используя метод рационализации, переходим к равносильной системе неравенств. Вы поймете и само правило, когда подставите соответствующие значения и проследите их изменения. В системе будут следующие неравенства. Воспользовавшись методом рационализации при решении неравенств нужно помнить следующее: из основания необходимо вычесть единицу, х по определению логарифма из обеих частей неравенства вычитается (правое из левого), два выражения перемножаются и выставляются под исходным знаком по отношению к нулю. Дальнейшее решение осуществляется методом интервалов, здесь все просто. Вам важно понять отличия в методах решения, тогда все начнет легко получаться. В логарифмических неравенствах много нюансов. Простейшие из них решать достаточно легко. Как сделать так, чтобы решать каждое из них без проблем? Все ответы вы уже получили в этой статье. Теперь впереди вас ждет длительная практика. Постоянно практикуйтесь в решении самых разных задач в рамках экзамена и сможете получить наивысший балл. Успехов вам в вашем непростом деле! ЛОГАРИФМИЧЕСКИЕ НЕРАВЕНСТВА В ЕГЭ

Сечин Михаил Александрович

Малая академия наук учащейся молодежи РК «Искатель»

МБОУ « Советская СШ №1», 11 класс, пгт. Советский Советского района

Гунько Людмила Дмитриевна, учитель МБОУ « Советская СШ №1»

Советского района

Цель работы:

исследование механизма решения логарифмических неравенств С3 при помощи нестандартных методов, выявление интересных фактов логарифма.

Предмет исследования:

3)Научиться решать конкретные логарифмические неравенства С3 с помощью нестандартных методов.

Результаты:

Содержание

Введение………………………………………………………………………….4

Глава 1. История вопроса……………………………………………………...5

Глава 2. Сборник логарифмических неравенств ………………………… 7

2.1. Равносильные переходы и обобщенный метод интервалов…………… 7

2.2. Метод рационализации ………………………………………………… 15

2.3. Нестандартная подстановка………………............................................... 22

2.4. Задания с ловушками…………………………………………………… 27

Заключение…………………………………………………………………… 30

Литература……………………………………………………………………. 31

Введение

Я учусь в 11 классе и планирую поступить в ВУЗ, где профильным предметом является математика. А поэтому много работаю с задачами части С. В задании С3 нужно решить нестандартное неравенство или систему неравенств, как правило, связанное с логарифмами. При подготовке к экзамену я столкнулся с проблемой дефицита методов и приёмов решения экзаменационных логарифмических неравенств, предлагаемых в С3. Методы, которые изучаются в школьной программе по этой теме, не дают базу для решения заданий С3. Учитель по математике предложила мне поработать с заданиями С3 самостоятельно под её руководством. Кроме этого, меня заинтересовал вопрос: а в жизни нашей встречаются логарифмы?

С учетом этого и была выбрана тема:

«Логарифмические неравенства в ЕГЭ»

Цель работы:

исследование механизма решения задач С3 при помощи нестандартных методов, выявление интересных фактов логарифма.

Предмет исследования:

1)Найти необходимые сведения о нестандартных методах решения логарифмических неравенств.

2)Найти дополнительные сведения о логарифмах.

3)Научиться решать конкретные задачи С3 с помощью нестандартных методов.

Результаты:

Практическая значимость заключается в расширении аппарата для решения задач С3. Данный материал можно будет использовать на некоторых уроках, для проведения кружков, факультативных занятий по математике.

Проектным продуктом станет сборник «Логарифмические неравенства С3 с решениями».

Глава 1. История вопроса

На протяжении 16 века быстро возрастало количество приближённых вычислений, прежде всего, в астрономии. Совершенствование инструментов, исследование планетных движений и другие работы потребовали колоссальных, иногда многолетних, расчетов. Астрономии грозила реальная опасность утонуть в невыполненных расчётах. Трудности возникали и в других областях, например, в страховом деле нужны были таблицы сложных процентов для различных значений процента. Главную трудность представляли умножение, деление многозначных чисел, особенно тригонометрических величин.

Открытие логарифмов опиралось на хорошо известные к концу 16 века свойства прогрессий. О связи между членами геометрической прогрессии q, q2, q3, ... и арифметической прогрессией их показателей 1, 2, 3,... говорил еще в "Псалмите" Архимед. Другой предпосылкой было распространение понятия степени на отрицательные и дробные показатели. Многие авторы указывали, что умножению, делению, возведению в степень и извлечению корня в геометрической прогрессии соответствуют в арифметической - в том же порядке - сложение, вычитание, умножение и деление.

Здесь скрывалась идея логарифма как показателя степени.

В истории развития учения о логарифмах прошло несколько этапов.

1 этап

Логарифмы были изобретены не позднее 1594 года независимо друг от друга шотландским бароном Непером (1550-1617) и через десять лет швейцарским механиком Бюрги (1552-1632). Оба хотели дать новое удобное средство арифметических вычислений, хотя подошли они к этой задаче по-разному. Непер кинематически выразил логарифмическую функцию и, тем самым, вступил в новую область теории функции. Бюрги остался на почве рассмотрения дискретных прогрессий. Впрочем, определение логарифма у обоих не похоже на современное. Термин "логарифм" (logarithmus) принадлежит Неперу. Он возник из сочетания греческих слов: logos - "отношение" и ariqmo - "число", которое означало "число отношений". Первоначально Непер пользовался другим термином: numeri artificiales- "искусственные числа", в противоположность numeri naturalts -"числам естественным".

В 1615 году в беседе с профессором математики Грешем Колледжа в Лондоне Генри Бригсом (1561-1631) Непер предложил принять за логарифм единицы нуль, а за логарифм десяти - 100, или, что сводится к тому же, просто 1. Так появились десятичные логарифмы и были напечатаны первые логарифмические таблицы. Позже таблицы Бригса дополнил голландский книготорговец и любитель математики Андриан Флакк (1600-1667). Непер и Бригс, хотя пришли к логарифмам раньше всех, опубликовали свои таблицы позже других - в 1620 году. Знаки log и Log были введены в 1624 году И. Кеплером. Термин "натуральный логарифм" ввели Менголи в 1659 г. и вслед за ним Н. Меркатор в 1668 г., а издал таблицы натуральных логарифмов чисел от 1 до 1000 под названием "Новые логарифмы" лондонский учитель Джон Спейдел.

На русском языке первые логарифмические таблицы были изданы в 1703 году. Но во всех логарифмических таблицах были допущены ошибки при вычислении. Первые безошибочные таблицы вышли в 1857 году в Берлине в обработке немецкого математика К. Бремикера (1804-1877).

2 этап

Дальнейшее развитие теории логарифмов связано с более широким применением аналитической геометрии и исчисления бесконечно малых. К тому времени относится установление связи между квадратурой равносторонней гиперболы и натуральным логарифмом. Теория логарифмов этого периода связана с именами целого ряда математиков.

Немецкий математик, астроном и инженер Николаус Меркатор в сочинении

"Логарифмотехника" (1668) приводит ряд, дающий разложение ln(x+1) по

степеням х:

Это выражение в точности соответствует ходу его мысли, хотя он, конечно, пользовался не знаками d, ... , а более громоздкой символикой. С открытием логарифмического ряда изменилась техника вычисления логарифмов: они стали определяться с помощью бесконечных рядов. В своих лекциях "Элементарная математика с высшей точки зрения", прочитанных в 1907-1908 годах, Ф. Клейн предложил использовать формулу в качестве исходного пункта построения теории логарифмов.

3 этап

Определение логарифмической функции как функции обратной

показательной, логарифма как показателя степени данного основания

было сформулировано не сразу. Сочинение Леонарда Эйлера (1707-1783)

"Введение в анализ бесконечно малых" (1748 г.) послужило дальнейшему

развитию теории логарифмической функции. Таким образом,

прошло 134 года с тех пор, как логарифмы впервые были введены

(считая с 1614 г.), прежде чем математики пришли к определению

понятия логарифма, которое положено теперь в основу школьного курса.

Глава 2. Сборник логарифмических неравенств

2.1. Равносильные переходы и обобщенный метод интервалов.

Равносильные переходы

Обобщённый метод интервалов

Данный способ наиболее универсален при решении неравенств практически любого типа. Схема решения выглядит следующим образом:

1. Привести неравенство к такому виду, где в левой части находится функция 2. Найти область определения функции 3. Найти нули функции 4. Изобразить на числовой прямой область определения и нули функции.

5. Определить знаки функции 6. Выбрать интервалы, где функция принимает необходимые значения, и записать ответ.

Пример 1.

Решение:

Применим метод интервалов

откуда

При этих значениях все выражения, стоящие под знаками логарифмов, положительны.

Ответ:

Пример 2.

Решение:

1-й

способ

.

ОДЗ определяется неравенством x

>

3. Логарифмируя при таких x

по основанию 10, получаем

Последнее неравенство можно было бы решать, применяя правила разложения, т.е. сравнивая с нулём сомножители. Однако в данном случае легко определить интервалы знакопостоянства функции

поэтому можно применить метод интервалов.

Функция f

(x

) = 2x

(x

- 3,5)lgǀ x

- 3ǀ непрерывна при x

> 3 и обращается в ноль в точках x

1 = 0, x

2 = 3,5, x

3 = 2, x

4 = 4. Таким образом, определяем интервалы знакопостоянства функции f

(x

):

Ответ:

2-й способ

.

Применим непосредственно к исходному неравенству идеи метода интервалов.

Для этого напомним, что выражения a

b - a

c и (a

- 1)(b

- 1) имеют один знак. Тогда наше неравенство при x

>

3 равносильно неравенству

или

Поcледнее неравенство решается методом интервалов

Ответ:

Пример 3.

Решение:

Применим метод интервалов

Ответ:

Пример 4.

Решение:

Так как 2x

2 - 3x

+ 3 > 0 при всех действительных x

, то Для решения второго неравенства воспользуемся методом интервалов

В первом неравенстве сделаем замену

тогда приходим к неравенству 2y 2 - y

- 1 < 0 и, применив метод интервалов, получаем, что решениями будут те y

, которые удовлетворяют неравенству -0,5 < y

< 1.

Откуда, так как

получаем неравенство

которое выполняется при тех x

, для которых 2x

2 - 3x

- 5 < 0. Вновь применим метод интервалов

Теперь с учетом решения второго неравенства системы окончательно получаем

Ответ:

Пример 5.

Решение:

Неравенство равносильно совокупности систем

или

Применим метод интервалов или

Ответ

:

Пример 6.

Решение:

Неравенство равносильно системе

Пусть

тогда y

> 0,

и первое неравенство

системы принимает вид

или, раскладывая

квадратный трехчлен на множители,

Применяя к последнему неравенству метод интервалов,

видим, что его решениями, удовлетворяющими условию y

> 0 будут все y

> 4.

Таким образом исходное неравенство эквивалентно системе:

Итак, решениями неравенства являются все

2.2. Метод рационализации.

Раньше методом рационализации неравенства не решали, его не знали. Это "новый современный эффективный метод решения показательных и логарифмических неравенств" (цитата из книжки Колесниковой С.И.) «Волшебная таблица»

В других источниках

если a

>1 и b

>1, то log

a

b

>0 и (a

-1)(b

-1)>0;

если a

>1 и 0 если 0<a

<1 и b

>1, то log

a

b

<0 и (a

-1)(b

-1)<0;

если 0<a

<1 и 00 и (a

-1)(b

-1)>0.

Проведенные рассуждения несложные, но заметно упрощающие решение логарифмических неравенств.

Пример 4.

log

x

(x

2 -3)<0

Решение:

Пример 5.

log

2 x

(2x

2 -4x

+6)≤log

2 x

(x

2 +x

)

Решение:

Пример 6.

Для решения этого неравенства вместо знаменателя запишем (х-1-1)(х-1), а вместо числителя - произведение (х-1)(х-3-9+х).

Пример 7.

Пример 8.

2.3. Нестандартная подстановка.

Пример 1.

Пример 2.

Пример 3.

Пример 4.

Пример 5.

Пример 6.

Пример 7.

log

4 (3 x

-1)log

0,25 Сделаем замену у=3 х -1; тогда данное неравенство примет вид

Log

4 log

0,25 Так как log

0,25 Сделаем замену t

=log

4 y

и получим неравенство t

2 -2t

+≥0, решением которого являются промежутки - Таким образом, для нахождения значений у имеем совокупность двух простейших неравенств Следовательно, исходное неравенство равносильно совокупности двух показательных неравенств, Решением первого неравенства этой совокупности является промежуток 0<х≤1, решением второго – промежуток 2≤х<+ Пример 8.

Решение:

Неравенство равносильно системе

Решением второго неравенства, определяющего ОДЗ, будет множество тех x

,

для которых x

> 0.

Для решения первого неравенства сделаем замену

Тогда получаем неравенство

или

Множество решений последнего неравенства находится методом

интервалов: -1 < t

< 2. Откуда, возвращаясь к переменной x

, получаем

или

Множество тех x

, которые удовлетворяют последнему неравенству

принадлежит ОДЗ (x

> 0), следовательно, является решением системы,

а значит, и исходного неравенства.

Ответ:

2.4. Задания с ловушками.

Пример 1.

Решение.

ОДЗ неравенства есть все х, удовлетворяющие условию 0 Пример 2.

log 2 (2 x +1-x 2)>log 2 (2 x-1 +1-x)+1.

Заключение

Было не просто найти из большого обилия разных учебных источников особые методы решения задач С3. В ходе проделанной работы мне удалось изучить нестандартные методы решения сложных логарифмических неравенств. Это: равносильные переходы и обобщённый метод интервалов, метод рационализации,

нестандартная подстановка,

задания с ловушками на ОДЗ. В школьной программе эти методы отсутствуют.

Разными методами я решил 27 неравенств, предлагаемых на ЕГЭ в части С, а именно С3. Эти неравенства с решениями по методам легли в основу сборника «Логарифмические неравенства С3 с решениями», который стал проектным продуктом моей деятельности. Гипотеза, поставленная мною вначале проекта, подтвердилась: задачи С3 можно эффективно решать, зная эти методы.

Кроме этого, я выявил интересные факты логарифмов. Мне это было интересно делать. Мои проектные продукты будут полезны как для учащихся, так и для учителей.

Выводы:

Таким образом, поставленная цель проекта достигнута, проблема решена. А я получил наиболее полный и разносторонний опыт проектной деятельности на всех этапах работы. В ходе работы над проектом у меня основное развивающее воздействие было оказано на мыслительную компетентность, деятельность, связанную с логическими мыслительными операциями, развитие творческой компетентности, личной инициативы, ответственности, настойчивости, активности.

Гарантией успеха при создании исследовательского проекта для меня стали: значительный школьный опыт, умение добывать информацию из различных источников, проверять ее достоверность, ранжировать ее по значимости.

Кроме непосредственно предметных знаний по математике, расширил свои практические навыки в области информатики, получил новые знания и опыт в области психологии, наладил контакты с одноклассниками, научился сотрудничать с взрослыми людьми. В ходе проектной деятельности развивались организационные, интеллектуальные и коммуникативные общеучебные умения и навыки.

Литература

1. Корянов А. Г. ,Прокофьев А. А. Системы неравенств с одной переменной (типовые задания С3).

2. Малкова А. Г. Подготовка к ЕГЭ по математике.

3. Самарова С. С. Решение логарифмических неравенств.

4. Математика. Сборник тренировочных работ под редакцией А.Л. Семёнова и И.В. Ященко. -М.: МЦНМО, 2009. - 72 с.-

Решение примеров

![]()

3x > 24;

х > 8.![]()

Что необходимо для решения логарифмических неравенств?

Домашнее задание

Теперь, когда мы познакомились с понятиями по отдельности, перейдем к их рассмотрению в общем.

Что такое ОДЗ? ОДЗ для логарифмических неравенств

Теперь перейдем к решению простейшего логарифмического неравенства.

Алгоритм решения логарифмического неравенства

Логарифмические неравенства с переменным основанием

, если а > 1

, если а > 1

, если 0 <

а <

1

, если 0 <

а <

1

, а в правой 0.

, а в правой 0.

.

.

, то есть – решить уравнение

, то есть – решить уравнение  (а решать уравнение обычно проще, чем решать неравенство).

(а решать уравнение обычно проще, чем решать неравенство).

на полученных интервалах.

на полученных интервалах.

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

И даже, если педагог его знал, была опаска - а знает ли его эксперт ЕГЭ, а почему в школе его не дают? Были ситуации, когда учитель говорил ученику: "Где взял? Садись - 2."

Сейчас метод повсеместно продвигается. И для экспертов есть методические указания, связанные с этим методом, и в "Самых полных изданиях типовых вариантов..." в решении С3 используется этот метод.

МЕТОД ЧУДЕСНЫЙ!

Ответ

. (0; 0,5)U

.

Ответ

. (0; 0,5)U

.

Ответ:

(3;6)

Ответ:

(3;6)

.

.

= -log

4

= -log

4  = -(log

4 y

-log

4 16)=2-log

4 y

, то перепишем последнее неравенство в виде 2log

4 y

-log

4 2 y

≤.

= -(log

4 y

-log

4 16)=2-log

4 y

, то перепишем последнее неравенство в виде 2log

4 y

-log

4 2 y

≤.

Решение этой совокупности есть промежутки 0<у≤2 и 8≤у<+

Решение этой совокупности есть промежутки 0<у≤2 и 8≤у<+ .

.

то есть совокупности

то есть совокупности

. Таким образом, исходное неравенство выполняется для всех значений х из промежутков 0<х≤1 и 2≤х<+

. Таким образом, исходное неравенство выполняется для всех значений х из промежутков 0<х≤1 и 2≤х<+ .

.

![]()

![]()

![]()

.

.

. Следовательно, все х из промежутка 0

. Следовательно, все х из промежутка 0