При изучении свойств квадратного уравнения ставилось ограничение - для дискриминанта меньше нуля решения не существует. Сразу оговаривалось, что речь идет о множестве вещественных чисел. Пытливый ум математика заинтересуется - какой секрет содержится в оговорке о вещественных значениях?

Со временем математики ввели понятие комплексных чисел, где за единицу принимается условное значение корня второй степени из минус единицы.

Историческая справка

Математическая теория развивается последовательно, от простого к сложному. Разберемся, как возникло понятие, получившее название "комплексное число", и зачем оно нужно.

С незапамятных времен основу математики составлял обычный счет. Исследователям было известно только натуральное множество значений. Сложение и вычитание при этом производилось просто. По мере усложнения хозяйственных отношений вместо сложения одинаковых значений начали применять умножение. Появилась обратная операция к умножению - деление.

Понятие натурального числа ограничивало использование арифметических операций. На множестве целых значений невозможно решать все задачи деления. привела сначала к понятию рациональных значений, а потом и к иррациональным значениям. Если для рационального можно указать точное расположение точки на линии, то для иррациональных такую точку указать невозможно. Можно только приблизительно указать интервал нахождения. Объединение рациональных и иррациональных числе образовали вещественное множество, которое можно представить как некоторую линию с заданным масштабом. Каждый шаг по линии - это натуральное число, а между ними располагаются рациональные и иррациональные значения.

Началась эпоха теоретической математики. Развитие астрономии, механики, физики требовало решения все более сложных уравнений. В общем виде были найдены корни квадратного уравнения. При решении более сложного кубического многочлена ученые столкнулись с противоречием. Понятие кубического корня из отрицательного имеет смысл, а для квадратного получается неопределенность. При этом квадратное уравнение - только частный случай кубического.

В 1545 году итальянец Дж. Кардано предложил ввести понятие мнимого числа.

Таким числом стал корень второй степени из минус единицы. Окончательно термин комплексного числа сформировался только через триста лет, в работах известного математика Гаусса. Он предложил формально распространить на мнимое число все законы алгебры. Вещественная прямая расширилась до плоскости. Мир стал больше.

Основные понятия

Вспомним ряд функций, которые имеют ограничения на вещественном множестве:

- y = arcsin(x), определена в интервале значений между отрицательной и положительной единицей.

- y = ln(x), имеет смысл при положительных аргументах.

- квадратный корень y = √x, рассчитывается только для x ≥ 0.

Обозначением i = √(-1), введем такое понятие, как мнимое число, это позволит снять все ограничения с области определения вышеприведенных функций. Выражения типа y = arcsin(2), y = ln(-4), y = √(-5) приобретают смысл в некотором пространстве комплексных чисел.

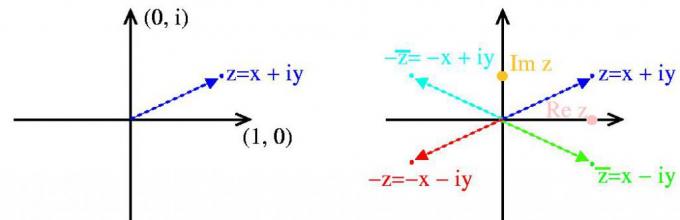

Алгебраическую форму можно записать в виде выражения z = x + i×y на множестве вещественных значений x и y, а i 2 = -1.

Новое понятие снимает все ограничения на использование любой алгебраической функции и своим видом напоминает график прямой в координатах вещественных и мнимых значений.

Комплексная плоскость

Геометрическая форма комплексных чисел наглядно позволяет представить многие их свойства. По оси Re(z) отмечаем вещественные значения x, по Im(z) - мнимые величины y, тогда точка z на плоскости будет отображать требуемое комплексное значение.

Определения:

- Re(z) - реальная ось.

- Im(z) - означает мнимую ось.

- z - условная точка комплексного числа.

- Численное значение длины вектора от нулевой точки до z, называется модулем.

- Реальная и мнимая оси разбивают плоскость на четверти. При положительном значении координат - I четверть. При аргументе реальной оси меньше 0, а мнимой больше 0 - II четверть. Когда координаты отрицательные - III четверть. Последняя, IV четверть содержит множество положительных реальных значений и отрицательных мнимых величин.

Таким образом на плоскости со значениями координат x и y всегда можно наглядно изобразить точку комплексного числа. Символ i вводится для отделения реальной части от мнимой.

Свойства

- При нулевом значении мнимого аргумента получаем просто число (z = x), которое располагается на реальной оси и принадлежит вещественному множеству.

- Особый случай, когда значение реального аргумента становится нулевым, выражение z = i×y соответствует расположению точки на мнимой оси.

- Общий вид z = x + i×y будет при ненулевых значениях аргументов. Означает расположение точки, характеризующей комплексное число, в одной из четвертей.

Тригонометрическая запись

Вспомним полярную систему координат и определение sin и cos. Очевидно, что с помощью этих функций можно описать расположение любой точки на плоскости. Для этого достаточно знать длину полярного луча и угол наклона к вещественной оси.

Определение. Запись вида ∣z ∣, умноженное на сумму тригонометрических функций cos(ϴ) и мнимой части i ×sin(ϴ), называется тригонометрическим комплексным числом. Здесь применяется обозначение угол наклона к вещественной оси

ϴ = arg(z), а r = ∣z∣, длина луча.

Из определения и свойств тригонометрических функций, следует очень важная формула Муавра:

z n = r n × (cos(n × ϴ) + i × sin(n × ϴ)).

Используя эту формулу, удобно решать многие системы уравнений, содержащие тригонометрические функции. Особенно когда возникает задача возведения в степень.

Модуль и фаза

Для завершения описания комплексного множества предложим два важных определения.

Зная теорему Пифагора, легко вычислить длину луча в полярной системе координат.

r = ∣z∣ = √(x 2 + y 2), такая запись на комплексном пространстве носит название "модуль" и характеризует расстояние от 0 до точки на плоскости.

Угол наклона комплексного луча к вещественной прямой ϴ принято называть фазой.

Из определения видно, что реальная и мнимая части описываются с помощью циклических функций. А именно:

- x = r × cos(ϴ);

- y = r × sin(ϴ);

Обратно, фаза имеет связь с алгебраическими значениями через формулу:

ϴ = arctan(x / y) + µ, поправка µ вводится для учета периодичности геометрических функций.

Формула Эйлера

Математики часто употребляют показательную форму. Числа комплексной плоскости записывают в виде выражения

z = r × e i × ϴ , которая вытекает из формулы Эйлера.

Такая запись получила широкое распространение для практического вычисления физических величин. Форма представления в виде показательных комплексных чисел особенно удобна для инженерных расчетов, где возникает необходимость рассчитать цепи с синусоидальными токами и необходимо знать значение интегралов функций с заданным периодом. Сами расчеты служат инструментом при конструировании различных машин и механизмов.

Определение операций

Как уже отмечалось, на комплексные числа распространяются все алгебраические законы работы с основными математическими функциями.

Операция суммы

При сложении комплексных значений их реальная и мнимая части также складываются.

z = z 1 + z 2 , где z 1 и z 2 - комплексные числа общего вида. Преобразуя выражение, после раскрытия скобок и упрощения записи, получим реальный аргумент х=(x 1 + x 2), мнимый аргумент y = (y 1 + y 2).

На графике это выглядит как сложение двух векторов, по известному правилу параллелограмма.

Операция вычитания

Рассматривается как частный случай сложения, когда одно число положительное, другое отрицательное, то есть находящееся в зеркальной четверти. Алгебраическая запись выглядит как разность реальных и мнимых частей.

z = z 1 - z 2 , или, учитывая значения аргументов, аналогично операции сложения, получаем для реальных значений х = (x 1 - x 2) и мнимых y = (y 1 - y 2).

Умножение на комплексной плоскости

Используя правила работы с многочленами, выведем формулу для решения комплексных чисел.

Следуя общим алгебраическим правилам z=z 1 ×z 2 , расписываем каждый аргумент и приводим подобные. Реальную и мнимую части можно записать так:

- х = х 1 × x 2 - y 1 × y 2 ,

- y = x 1 × y 2 + x 2 × y 1.

Красивее смотрится, если будем использовать показательные комплексные числа.

Выражение выглядит так: z = z 1 × z 2 = r 1 × e i ϴ 1 × r 2 × e i ϴ 2 = r 1 × r 2 × e i(ϴ 1+ ϴ 2) .

Деление

При рассмотрении операции деления, как обратной к операции умножения, в показательной форме записи получаем простое выражение. Деление значения z 1 на z 2 есть результат деления их модулей и разности фаз. Формально, при использовании показательной формы комплексных чисел это выглядит так:

z = z 1 / z 2 = r 1 × e i ϴ 1 / r 2 × e i ϴ 2 = r 1 / r 2 × e i(ϴ 1- ϴ 2) .

В виде алгебраической записи операция деления чисел комплексной плоскости записывается немного сложнее:

Расписывая аргументы и проводя преобразования многочленов, легко получить значения х = x 1 × x 2 + y 1 × y 2 , соответственно y = x 2 × y 1 - x 1 × y 2 , правда, в рамках описываемого пространства это выражение имеет смысл, если z 2 ≠ 0.

Извлекаем корень

Все вышеописанное можно применять при определении более сложных алгебраических функций - возведение в любую степень и обратную к ней - извлечение корня.

Пользуясь общим понятием возведения в степень n, получаем определение:

z n = (r × e i ϴ) n .

Используя общие свойства, перепишем в виде:

z n = r n × e i ϴ n .

Получили простую формулу возведения в степень комплексного числа.

Из определения степени получаем очень важное следствие. Четная степень мнимой единицы всегда равна 1. Любая нечетная степень мнимой единицы всегда равно -1.

Теперь изучим обратную функцию - извлечение корня.

Для простоты записи примем n = 2. Квадратным корнем w комплексного значения z на комплексной плоскости C принято считать выражение z = ±, справедливое для любого вещественного аргумента большего или равного нулю. При w ≤ 0 решения не существует.

Посмотрим на самое простое квадратное уравнение z 2 = 1. Используя формулы комплексных чисел, перепишем r 2 × e i 2ϴ = r 2 × e i 2ϴ = e i 0 . Из записи видно, что r 2 = 1 и ϴ = 0, следовательно, имеем единственное решение, равное 1. Но это противоречит понятию, что z = -1, тоже соответствует определению квадратного корня.

Разберемся, что мы не учитываем. Если вспомним тригонометрическую запись, то восстановим утверждение - при периодическом изменении фазы ϴ комплексное число не меняется. Обозначим символом p значение периода, тогда справедлива запись r 2 × e i 2ϴ = e i (0+ p) , откуда 2ϴ = 0 + p, или ϴ = p / 2. Следовательно, справедливо e i 0 = 1 и e i p /2 = -1. Получили второе решение, что соответствует общему пониманию квадратного корня.

Итак, чтобы найти произвольный корень из комплексного числа, будем действовать по процедуре.

- Запишем показательную форму w= ∣w∣ × e i (arg (w) + pk) , k - произвольное целое число.

- Искомое число тоже представим по форме Эйлера z = r × e i ϴ .

- Воспользуемся общим определением функции извлечения корня r n *e i n ϴ = ∣w∣ × e i (arg (w) + pk) .

- Из общих свойств равенства модулей и аргументов, запишем r n = ∣w∣ и nϴ = arg (w) + p×k.

- Итоговая запись корня из комплексного числа описывается формулой z = √∣w∣ × e i (arg (w) + pk) / n .

- Замечание. Значение ∣w∣, по определению, является положительным вещественным числом, значит, корень любой степени имеет смысл.

Поле и сопряжение

В завершение дадим два важных определения, которые оказывают мало значения для решения прикладных задач с комплексными числами, но существенны при дальнейшем развитии математической теории.

Говорят, что выражения сложения и умножения образуют поле, если удовлетворяют аксиомам для любых элементов комплексной плоскости z:

- От перемены мест комплексных слагаемых комплексная сумма не меняется.

- Верно утверждение - в сложном выражении любую сумму двух чисел можно заменить на их значение.

- Существует нейтральное значение 0, для которого верно z + 0 = 0 + z = z.

- Для любого z существует противоположность - z, сложение с которым дает ноль.

- При перемене мест комплексных множителей комплексное произведение не меняется.

- Умножение двух любых чисел можно заменить на их значение.

- Существует нейтральное значение 1, умножение на которое не меняет комплексное число.

- Для каждого z ≠ 0, есть обратное значение z -1 , умножение на которое дает в результате 1.

- Умножение суммы двух чисел на третье равносильно операции умножение каждого их них на это число и сложение результатов.

- 0 ≠ 1.

Числа z 1 = x + i×y и z 2 = x - i×y называются сопряженными.

Теорема. Для сопряжения верно утверждение:

- Сопряжение суммы равно сумме сопряженных элементов.

- Сопряжение произведения равно произведению сопряжений.

- равно самому числу.

В общей алгебре такие свойства принято называть автоморфизмом поля.

Примеры

Следуя приведенным правилам и формулам комплексных чисел, легко можно ими оперировать.

Рассмотрим простейшие примеры.

Задача 1. Используя равенство 3y +5 x i= 15 - 7i, определить x и y.

Решение. Вспомним определение комплексных равенств, тогда 3y = 15, 5x = -7. Следовательно, x = -7 / 5, y = 5.

Задача 2. Вычислить значения 2 + i 28 и 1 + i 135 .

Решение. Очевидно, 28 - четное число, из следствия определения комплексного числа в степени имеем i 28 = 1, значит, выражение 2 + i 28 = 3. Второе значение, i 135 = -1, тогда 1 + i 135 = 0.

Задача 3. Вычислить произведение значений 2 + 5i и 4 + 3i.

Решение. Из общих свойств умножения комплексных чисел получаем (2 + 5i)Х(4 + 3i) = 8 - 15 + i(6 + 20). Новое значение будет -7 + 26i.

Задача 4. Вычислить корни уравнения z 3 = -i.

Решение. Вариантов, как найти комплексное число, может быть несколько. Рассмотрим один из возможных. По определению, ∣ - i∣ = 1, фаза для -i равна -р / 4. Исходное уравнение можем переписать в виде r 3 *e i 3ϴ = e - p/4+ pk , откуда z = e - p / 12 + pk/3 , для любого целого k.

Множество решений имеет вид (e - ip/12 , e ip /4 , e i 2 p/3).

Зачем нужны комплексные числа

История знает множество примеров, когда ученые, работая над теорией, даже не задумываются о практическом применении своих результатов. Математика - это прежде всего игра ума, жесткое следование причинно-следственным связям. Почти все математические построения сводятся к решению интегральных и дифференциальных уравнений, а те, в свою очередь, с некоторым приближением, решаются нахождением корней многочленов. Здесь мы впервые встречаемся с парадоксом мнимых чисел.

Ученые естествоиспытатели, решая совершенно практические задачи, прибегая к решениям различных уравнением, обнаруживают математические парадоксы. Интерпретация этих парадоксов приводит к совершенно удивительным открытиям. Двойственная природа электромагнитных волн один из таких примеров. Комплексные числа в понимании их свойств играют решающую роль.

Это, в свою очередь, нашло практическое применение в оптике, радиоэлектронике, энергетике и многих других технологических сферах. Еще один пример, гораздо более тяжелый для понимания физических явлений. Антиматерия была предсказана на кончике пера. И только через много лет начинаются попытки ее физического синтезирования.

Не надо думать, что только в физике существуют такие ситуации. Не менее интересные открытия совершаются в живой природе, при синтезировании макромолекул, во время изучения искусственного разума. И все это благодаря расширению нашего сознания, уходу от простого сложения и вычитания натуральных величин.

С тем отличием, что вместо «плоских» графиков мы рассмотрим наиболее распространенные пространственные поверхности, а также научимся грамотно их строить от руки. Я довольно долго подбирал программные средства для построения трёхмерных чертежей и нашёл пару неплохих приложений, но, несмотря на всё удобство использования, эти программы плохо решают важный практический вопрос. Дело в том, что в обозримом историческом будущем студенты по-прежнему будут вооружены линейкой с карандашом, и, даже располагая качественным «машинным» чертежом, многие не смогут корректно перенести его на клетчатую бумагу. Поэтому в методичке особое внимание уделено технике ручного построения, и значительная часть иллюстраций страницы представляет собой handmade-продукт.

Чем отличается этот справочный материал от аналогов?

Обладая приличным практическим опытом, я очень хорошо знаю, с какими поверхностями чаще всего приходится иметь дело в реальных задачах высшей математики, и надеюсь, что эта статья поможет вам в кратчайшие сроки пополнить свой багаж соответствующими знаниями и прикладными навыками, которых в 90-95% случаев должно хватить.

Что нужно уметь на данный момент?

Самое элементарное:

Во-первых, необходимо уметь правильно строить пространственную декартову систему координат (см. начало статьи Графики и свойства функций ) .

Что вы приобретёте после прочтения этой статьи?

Бутылку После освоения материалов урока вы научитесь быстро определять тип поверхности по её функции и/или уравнению, представлять, как она расположена в пространстве, и, конечно же, выполнять чертежи. Ничего страшного, если не всё уложится в голове с 1-го прочтения – к любому параграфу по мере надобности всегда можно вернуться позже.

Информация по силам каждому – для её освоения не нужно каких-то сверхзнаний, особого художественного таланта и пространственного зрения.

Начинаем!

На практике пространственная поверхность обычно задаётся функцией двух переменных или уравнением вида (константа правой части чаще всего равна нулю либо единице) . Первое обозначение больше характерно для математического анализа, второе – для аналитической геометрии . Уравнение , по существу, является неявно заданной функцией 2 переменных, которую в типовых случаях легко привести к виду . Напоминаю простейший пример c :

– уравнение плоскости вида .

![]() – функция плоскости в явном виде

.

– функция плоскости в явном виде

.

Давайте с неё и начнём:

Распространенные уравнения плоскостей

Типовые варианты расположения плоскостей в прямоугольной системе координат детально рассмотрены в самом начале статьи Уравнение плоскости . Тем не менее, ещё раз остановимся на уравнениях, которые имеют огромное значение для практики.

Прежде всего, вы должны на полном автомате узнавать уравнения плоскостей, которые параллельны координатным плоскостям . Фрагменты плоскостей стандартно изображают прямоугольниками, которые в последних двух случаях выглядят, как параллелограммы. По умолчанию размеры можно выбрать любые (в разумных пределах, конечно), при этом желательно, чтобы точка, в которой координатная ось «протыкает» плоскость являлась центром симметрии:

Строго говоря, координатные оси местами следовало изобразить пунктиром, но во избежание путаницы будем пренебрегать данным нюансом.

– (левый чертёж) неравенство задаёт дальнее от нас полупространство, исключая саму плоскость ;

– (средний чертёж) неравенство задаёт правое полупространство, включая плоскость ;

– (правый чертёж) двойное неравенство задаёт «слой», расположенный между плоскостями , включая обе плоскости.

Для самостоятельной разминки:

Пример 1

Изобразить тело, ограниченное плоскостями

Составить систему неравенств, определяющих данное тело.

Из-под грифеля вашего карандаша должен выйти старый знакомый прямоугольный параллелепипед . Не забывайте, что невидимые рёбра и грани нужно прочертить пунктиром. Готовый чертёж в конце урока.

Пожалуйста, НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙТЕ учебными задачами, даже если они кажутся слишком простыми. А то может статься, раз пропустили, два пропустили, а затем потратили битый час, вымучивая трёхмерный чертёж в каком-нибудь реальном примере. Кроме того, механическая работа поможет гораздо эффективнее усвоить материал и развить интеллект! Не случайно в детском саду и начальной школе детей загружают рисованием, лепкой, конструкторами и другими заданиями на мелкую моторику пальцев. Простите за отступление, не пропадать же двум моим тетрадям по возрастной психологии =)

Следующую группу плоскостей условно назовём «прямыми пропорциональностями» – это плоскости, проходящие через координатные оси:

2) уравнение вида задаёт плоскость, проходящую через ось ;

3) уравнение вида задаёт плоскость, проходящую через ось .

Хотя формальный признак очевиден (какая переменная отсутствует в уравнении – через ту ось и проходит плоскость) , всегда полезно понимать суть происходящих событий:

Пример 2

Построить плоскость

Как лучше осуществить построение? Предлагаю следующий алгоритм:

Сначала перепишем уравнение в виде , из которого хорошо видно, что «игрек» может принимать любые значения. Зафиксируем значение , то есть, будем рассматривать координатную плоскость . Уравнения задают пространственную прямую , лежащую в данной координатной плоскости. Изобразим эту линию на чертеже. Прямая проходит через начало координат, поэтому для её построения достаточно найти одну точку. Пусть . Откладываем точку и проводим прямую.

Теперь возвращаемся к уравнению плоскости . Поскольку «игрек» принимает любые

значения, то построенная в плоскости прямая непрерывно «тиражируется» влево и вправо. Именно так и образуется наша плоскость , проходящая через ось . Чтобы завершить чертёж, слева и справа от прямой откладываем две параллельные линии и поперечными горизонтальными отрезками «замыкаем» символический параллелограмм:

Так как условие не накладывало дополнительных ограничений, то фрагмент плоскости можно было изобразить чуть меньших или чуть бОльших размеров.

Ещё раз повторим смысл пространственного линейного неравенства на примере . Как определить полупространство, которое оно задаёт? Берём какую-нибудь точку, не принадлежащую

плоскости , например, точку из ближнего к нам полупространства и подставляем её координаты в неравенство:

Получено верное неравенство , значит, неравенство задаёт нижнее (относительно плоскости ) полупространство, при этом сама плоскость не входит в решение.

Пример 3

Построить плоскости

а) ;

б) .

Это задания для самостоятельного построения, в случае затруднений используйте аналогичные рассуждения. Краткие указания и чертежи в конце урока.

На практике особенно распространены плоскости, параллельные оси . Частный случай, когда плоскость проходит через ось, только что был в пункте «бэ», и сейчас мы разберём более общую задачу:

Пример 4

Построить плоскость

Решение : в уравнение в явном виде не участвует переменная «зет», а значит, плоскость параллельна оси аппликат. Применим ту же технику, что и в предыдущих примерах.

Перепишем уравнение плоскости в виде ![]() из которого понятно, что «зет» может принимать любые

значения. Зафиксируем и в «родной» плоскости начертим обычную «плоскую» прямую . Для её построения удобно взять опорные точки .

из которого понятно, что «зет» может принимать любые

значения. Зафиксируем и в «родной» плоскости начертим обычную «плоскую» прямую . Для её построения удобно взять опорные точки .

Поскольку «зет» принимает все

значения, то построенная прямая непрерывно «размножается» вверх и вниз, образуя тем самым искомую плоскость ![]() . Аккуратно оформляем параллелограмм разумной величины:

. Аккуратно оформляем параллелограмм разумной величины:

Готово.

Уравнение плоскости в отрезках

Важнейшая прикладная разновидность. Если все

коэффициенты общего уравнения плоскости

отличны от нуля

, то оно представимо в виде ![]() , который называется уравнением плоскости в отрезках

. Очевидно, что плоскость пересекает координатные оси в точках , и большое преимущество такого уравнения состоит в лёгкости построения чертежа:

, который называется уравнением плоскости в отрезках

. Очевидно, что плоскость пересекает координатные оси в точках , и большое преимущество такого уравнения состоит в лёгкости построения чертежа:

Пример 5

Построить плоскость

Решение

: сначала составим уравнение плоскости в отрезках. Перебросим свободный член направо и разделим обе части на 12:

Нет, здесь не опечатка и все дела происходят именно в пространстве! Исследуем предложенную поверхность тем же методом, что недавно использовали для плоскостей. Перепишем уравнение в виде ![]() , из которого следует, что «зет» принимает любые

значения. Зафиксируем и построим в плоскости эллипс . Так как «зет» принимает все

значения, то построенный эллипс непрерывно «тиражируется» вверх и вниз. Легко понять, что поверхность бесконечна

:

, из которого следует, что «зет» принимает любые

значения. Зафиксируем и построим в плоскости эллипс . Так как «зет» принимает все

значения, то построенный эллипс непрерывно «тиражируется» вверх и вниз. Легко понять, что поверхность бесконечна

:

Данная поверхность называется эллиптическим цилиндром

. Эллипс (на любой высоте) называется направляющей

цилиндра, а параллельные прямые, проходящие через каждую точку эллипса называются образующими

цилиндра (которые в прямом смысле слова его и образуют). Ось является осью симметрии

поверхности (но не её частью!).

Координаты любой точки, принадлежащей данной поверхности, обязательно удовлетворяют уравнению ![]() .

.

Пространственное неравенство задаёт «внутренность» бесконечной «трубы», включая саму цилиндрическую поверхность, и, соответственно, противоположное неравенство определяет множество точек вне цилиндра.

В практических задачах наиболее популярен частный случай, когда направляющей цилиндра является окружность :

Пример 8

Построить поверхность, заданную уравнением

Бесконечную «трубу» изобразить невозможно, поэтому художества ограничиваются, как правило, «обрезком».

Сначала удобно построить окружность радиуса в плоскости , а затем ещё пару окружностей сверху и снизу. Полученные окружности (направляющие

цилиндра) аккуратно соединяем четырьмя параллельными прямыми (образующими

цилиндра):

Не забываем использовать пунктир для невидимых нам линий.

Координаты любой точки, принадлежащей данному цилиндру, удовлетворяют уравнению ![]() . Координаты любой точки, лежащей строго внутри «трубы», удовлетворяют неравенству

. Координаты любой точки, лежащей строго внутри «трубы», удовлетворяют неравенству ![]() , а неравенство

, а неравенство ![]() задаёт множество точек внешней части. Для лучшего понимания рекомендую рассмотреть несколько конкретных точек пространства и убедиться в этом самостоятельно.

задаёт множество точек внешней части. Для лучшего понимания рекомендую рассмотреть несколько конкретных точек пространства и убедиться в этом самостоятельно.

Пример 9

Построить поверхность и найти её проекцию на плоскость

Перепишем уравнение в виде ![]() из которого следует, что «икс» принимает любые

значения. Зафиксируем и в плоскости изобразим окружность

– с центром в начале координат, единичного радиуса. Так как «икс» непрерывно принимает все

значения, то построенная окружность порождает круговой цилиндр с осью симметрии . Рисуем ещё одну окружность (направляющую

цилиндра) и аккуратно соединяем их прямыми (образующими

цилиндра). Местами получились накладки, но что делать, такой уж наклон:

из которого следует, что «икс» принимает любые

значения. Зафиксируем и в плоскости изобразим окружность

– с центром в начале координат, единичного радиуса. Так как «икс» непрерывно принимает все

значения, то построенная окружность порождает круговой цилиндр с осью симметрии . Рисуем ещё одну окружность (направляющую

цилиндра) и аккуратно соединяем их прямыми (образующими

цилиндра). Местами получились накладки, но что делать, такой уж наклон:

На этот раз я ограничился кусочком цилиндра на промежутке и это не случайно. На практике зачастую и требуется изобразить лишь небольшой фрагмент поверхности.

Тут, к слову, получилось 6 образующих – две дополнительные прямые «закрывают» поверхность с левого верхнего и правого нижнего углов.

Теперь разбираемся с проекцией цилиндра на плоскость . Многие читатели понимают, что такое проекция, но, тем не менее, проведём очередную физкульт-пятиминутку. Пожалуйста, встаньте и склоните голову над чертежом так, чтобы остриё оси смотрело перпендикулярно вам в лоб. То, чем с этого ракурса кажется цилиндр – и есть его проекция на плоскость . А кажется он бесконечной полосой, заключенным между прямыми , включая сами прямые. Данная проекция – это в точности область определения функций (верхний «жёлоб» цилиндра), (нижний «жёлоб»).

Давайте, кстати, проясним ситуацию и с проекциями на другие координатные плоскости. Пусть лучи солнца светят на цилиндр со стороны острия и вдоль оси . Тенью (проекцией) цилиндра на плоскость является аналогичная бесконечная полоса – часть плоскости , ограниченная прямыми ( – любое), включая сами прямые.

А вот проекция на плоскость несколько иная. Если смотреть на цилиндр из острия оси , то он спроецируется в окружность единичного радиуса ![]() , с которой мы начинали построение.

, с которой мы начинали построение.

Пример 10

Построить поверхность и найти её проекции на координатные плоскости

Это задача для самостоятельного решения. Если условие не очень понятно, возведите обе части в квадрат и проанализируйте результат; выясните, какую именно часть цилиндра задаёт функция . Используйте методику построения, неоднократно применявшуюся выше. Краткое решение, чертёж и комментарии в конце урока.

Эллиптические и другие цилиндрические поверхности могут быть смещены относительно координатных осей, например:

![]() (по знакомым мотивам статьи о линиях 2-го порядка

)

– цилиндр единичного радиуса с линией симметрии, проходящей через точку параллельно оси . Однако на практике подобные цилиндры попадаются довольно редко, и совсем уж невероятно встретить «косую» относительно координатных осей цилиндрическую поверхность.

(по знакомым мотивам статьи о линиях 2-го порядка

)

– цилиндр единичного радиуса с линией симметрии, проходящей через точку параллельно оси . Однако на практике подобные цилиндры попадаются довольно редко, и совсем уж невероятно встретить «косую» относительно координатных осей цилиндрическую поверхность.

Параболические цилиндры

Как следует из названия, направляющей такого цилиндра является парабола .

Пример 11

Построить поверхность и найти её проекции на координатные плоскости.

Не мог удержаться от этого примера =)

Решение

: идём проторенной тропой. Перепишем уравнение в виде , из которого следует, что «зет» может принимать любые значения. Зафиксируем и построим обычную параболу на плоскости , предварительно отметив тривиальные опорные точки . Поскольку «зет» принимает все

значения, то построенная парабола непрерывно «тиражируется» вверх и вниз до бесконечности. Откладываем такую же параболу, скажем, на высоте (в плоскости) и аккуратно соединяем их параллельными прямыми (образующими цилиндра

):

Напоминаю полезный технический приём

: если изначально нет уверенности в качестве чертежа, то линии сначала лучше прочертить тонко-тонко карандашом. Затем оцениваем качество эскиза, выясняем участки, где поверхность скрыта от наших глаз, и только потом придаём нажим грифелю.

Проекции.

1) Проекцией цилиндра на плоскость является парабола . Следует отметить, что в данном случае нельзя рассуждать об области определения функции двух переменных – по той причине, что уравнение цилиндра не приводимо к функциональному виду .

2) Проекция цилиндра на плоскость представляет собой полуплоскость , включая ось

3) И, наконец, проекцией цилиндра на плоскость является вся плоскость .

Пример 12

Построить параболические цилиндры:

а) , ограничиться фрагментом поверхности в ближнем полупространстве;

б) на промежутке

В случае затруднений не спешим и рассуждаем по аналогии с предыдущими примерами, благо, технология досконально отработана. Не критично, если поверхности будут получаться немного корявыми – важно правильно отобразить принципиальную картину. Я и сам особо не заморачиваюсь над красотой линий, если получился сносный чертёж «на троечку», обычно не переделываю. В образце решения, кстати, использован ещё один приём, позволяющий улучшить качество чертежа;-)

Гиперболические цилиндры

Направляющими

таких цилиндров являются гиперболы . Этот тип поверхностей, по моим наблюдениям, встречается значительно реже, чем предыдущие виды, поэтому я ограничусь единственным схематическим чертежом гиперболического цилиндра :

Принцип рассуждения здесь точно такой же – обычная школьная гипербола

из плоскости непрерывно «размножается» вверх и вниз до бесконечности.

Рассмотренные цилиндры относятся к так называемым поверхностям 2-го порядка , и сейчас мы продолжим знакомиться с другими представителями этой группы:

Эллипсоид. Сфера и шар

Каноническое уравнение эллипсоида в прямоугольной системе координат имеет вид ![]() , где – положительные числа (полуоси

эллипсоида), которые в общем случае различны

. Эллипсоидом называют как поверхность

, так и тело

, ограниченное данной поверхностью. Тело, как многие догадались, задаётся неравенством

, где – положительные числа (полуоси

эллипсоида), которые в общем случае различны

. Эллипсоидом называют как поверхность

, так и тело

, ограниченное данной поверхностью. Тело, как многие догадались, задаётся неравенством ![]() и координаты любой внутренней точки (а также любой точки поверхности) обязательно удовлетворяют этому неравенству. Конструкция симметрична относительно координатных осей и координатных плоскостей:

и координаты любой внутренней точки (а также любой точки поверхности) обязательно удовлетворяют этому неравенству. Конструкция симметрична относительно координатных осей и координатных плоскостей:

Происхождение термина «эллипсоид» тоже очевидно: если поверхность «разрезать» координатными плоскостями, то в сечениях получатся три различных (в общем случае)

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ

| Наименование параметра | Значение |

| Тема статьи: | ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ |

| Рубрика (тематическая категория) | Математика |

ПОВЕРХНОСТИ

Пусть Г – линия и - ненулевой вектор, не параллельный плоскости линии Г (если Г плоская линия.

Определение 10. Цилиндрической поверхностью с направляющей Г и образующими, параллельными вектору , принято называть множество точек всех возможных прямых, параллельных вектору и пересекающих линию Г.

Основная задача, которую нужно решить: как найти уравнение цилиндрической поверхности, в случае если даны уравнения линии Г и координаты вектора .

![]() (28)

(28)

Остаётся из этих уравнений исключить параметр t.

Получили следующие правила для составления уравнения цилиндрической поверхности:

В случае если направляющая цилиндрической поверхности задаётся уравнениями (27) и образующие параллельны вектору , то для составления уравнения поверхности достаточно в уравнениях (27) заменить х на х - mt, у на у - nt, z на z - рt и из полученных уравнений исключит параметр.

Пример 1.

Составьте уравнение цилиндрической поверхности, в случае если образующие параллельны вектору = {3, 2, -1} и направляющая Г имеет уравнения

Пример 2 . Составьте уравнение цилиндрической поверхности, в случае если направляющей является линия лежащая в плоскости (ХОУ), а образующие параллельны оси (ОZ).

Решение . Вектор, параллельный образующим, есть вектор . Заменяем в уравнениях направляющей х на х - 0‣‣‣t, ᴛ.ᴇ. х заменяем на х. Аналогично, у заменяем на у. Но z заменяем на z - t. Получим Из второго уравнения z = t. Это значит, что z может независимо от х и у принимать все возможные действительные значения, а х и у связаны тем же уравнением f(х, у) = 0, что и в уравнении направляющей. Уравнение цилиндрической поверхности в данном случае будет f(х, у) = 0.

Следствие . Уравнения , , у 2 = 2рх задают цилиндрические поверхности с направляющими эллипсом, гиперболой и параболой соответственно. Их образующие параллельны оси (ОZ).

В случае если направляющая цилиндрической поверхности есть линия второго порядка, то поверхность принято называть цилиндром второго порядка.

Замечание. Обратите внимание на то, что уравнения f(х, у) = 0, f(х, z) = 0, f(у, z) = 0, задают на плоскостях (ХОУ), (ХОZ) и (УОZ) соответственно некоторые линии. Но в аффинной системе координат в пространстве они задают цилиндры с образующими, параллельными оси (ОZ), (ОУ) и (ОХ) соответственно.

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ - понятие и виды. Классификация и особенности категории "ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ" 2017, 2018.

Определение. Цилиндрической поверхностью называется множество параллельных прямых (образующих), проходящих через все точки некоторой линии, называемой направляющей .

Пусть цилиндрическая поверхность задана таким образом в прямоугольной системе координат OXYZ, что образующие этой

поверхности параллельны оси OZ, а направляющая лежит в плоскости OXY и задается уравнением:

Если взять произвольную точку M(z,y,z) на цилиндрической поверхности, то ее проекция на плоскость OXY есть точка M 1 (х 1 ,у 1 ,0). Так как точки M и М 1 лежат на образующей, то х 1 =х, у 1 =у. А так как точка М 1 лежит на направляющей, то координаты точки М 1 , а, значит, и точки M, удовлетворяют уравнению F(x,у)=0.

Итак, уравнению удовлетворяют координаты любой точки

цилиндрической поверхности. Следовательно, уравнение

– искомое уравнение цилиндрической поверхности .

Если в прямоугольной системе координат OXYZ направляющая является кривой второго порядка, задаваемой каноническим уравнением вида F(x,у)=0, а образующие параллельны оси OZ, то цилиндрическими поверхностями второго порядка будут:

х 2 +y 2 =z 2 - прямой круговой цилиндр ;

2)

-

эллиптический цилиндр

;

-

эллиптический цилиндр

;

3)

-гиперболический

цилиндр

;

-гиперболический

цилиндр

;

4) у 2 =2рх - параболический цилиндр .

Заметим, что характерной чертой уравнения рассматриваемых цилиндрических поверхностей, является отсутствие в этих уравнениях одной из переменных.

Конические поверхности

Определение . Конической поверхностью называется множество прямых (образующих ), проходящих через некоторую точку (вершину) и пересекающих некоторую линию (направляющую) .

Коническая ПВП - коническая поверхность с направляющей, являющейся КВП.

Если вершина совпадает с началом прямоугольной системы координат OXY, а направляющей служит эллипс:

То уравнение конической поверхности имеет вид:

– уравнение конической поверхности

Поверхности вращения

Определение. Поверхность называется поверхностью вращения, если она вместе с каждой своей точкой содержит и всю окружность, полученную вращением этой точки вокруг некоторой фиксированной прямой, называемой осью вращении .

Пусть на плоскости YOZ задана кривая линия l уравнением вида

Тогда уравнение поверхности вращения, образованной вращением кривой l вокруг оси OZ имеет вид:

Эллипсоид

Гиперболоид.

Однополостный гиперболоид:

Каноническое

уравнение двухполо

c

ного

гиперболоида

имеет вид:

Параболоид

Эллиптический параболоид.

z=ах 2 +by 2 (а,b>0).

Гиперболический параболоид.

z=-ax 2 +by 2 (a,b>0)

Литература:

1. Александров П.С. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры. – М: Наука, 1979.

2. Биркгоф Г., Барти Т. Современная прикладная алгебра. – М.: Мир, 1976.

3. Бузланов А.В., Монахов В.С. Лабораторные работы по курсу «Алгебра и теория чисел». – Гомель: Ротапринт ГГУ им. Ф. Скорины, 1991.

4. Бузланов А.В., Каморников С.Ф., Кармазин А.П. Лабораторные работы по курсу «Алгебра и теория чисел» (раздел «Линейная алгебра») для студентов математического факультета. Часть I, II, III. – Гомель: Ротапринт ГГУ им. Ф. Скорины, 1990, 1991.

5. Бурдун А.А., Мурашко Е.А., Толкачёв М.М., Феденко А.О. Сборник задач по алгебре и аналитической геометрии. – Мн.: Университетское, 1989.

6. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Аналитическая геометрия. – М.: Наука, 1982.

7. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Линейная алгебра. – М.: Наука, 1974.

8. Курош А.Г. Курс высшей алгебры. – М.: Наука, 1968.

9. Милованов М.В., Тышкевич Р.И., Феденко А.С. Алгебра и аналитическая геометрия. Часть I, II. – Мн.: Вышэйшая школа, 1984, 1987.

10. Рублёв А.Н. Курс линейной алгебры и аналитической геометрии. – М.: Вышэйшая школа, 1972.

Учебное издание

ХОДАЛЕВИЧ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ

БОРОДИЧ РУСЛАН ВИКТОРОВИЧ

РЫЖИК ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА

Занятие № 10.

Тема:

Поверхности

вращения.

Цилиндрические поверхности

Теоретические сведения.

1. Поверхности вращения.

Пределение. Поверхностью вращения называется поверхность, образованная вращением плоской линии вокруг оси, лежащей в плоскости этой линии.

Пусть

,

тогда ее можно задать уравнениями

,

тогда ее можно задать уравнениями

Уравнение поверхности, образованной вращением линии вокруг оси Oz будет иметь вид:

(1)

(1)

2. Цилиндрические поверхности .

Пусть в пространстве дана

некоторая плоская линия

и вектор

,

не параллельный плоскости этой линии.

,

не параллельный плоскости этой линии.

Определение . Цилиндрической поверхностью называется множество точек пространства, лежащих на прямых параллельных данному вектору и пересекающих данную линию .

Иния называется направляющей цилиндрической поверхности, прямые называются образующими.

Рассмотрим частный случай:

направляющая линия

лежит в плоскости xOy

:

и задается уравнениями:

а направляющий вектор образующих имеет

координаты

а направляющий вектор образующих имеет

координаты

,

,

.

.

В этом случае уравнение цилиндрической поверхности имеет вид

. (2)

. (2)

Получите уравнение поверхности вращения (1).

Получите уравнение цилиндрической поверхности (2).

Составление уравнения поверхности вращения по уравнениям направляющей и оси вращения.

Составление уравнения цилиндрической поверхности по уравнениям направляющей и направляющему вектору образующих.

Упражнения.

Основные типовые задачи.

Примеры решения задач.

Задача 1. В плоскости yOz дана окружность с центром в точке (0; 4; 0) радиуса 1. Написать уравнение поверхности, образованной вращением данной окружности вокруг оси Oz .

Ешение.

Уравнения окружности, лежащей в плоскости yOz с центром в точке (0; 4; 0) радиуса 1, имеют вид

(3)

(3)

При вращении этой окружности вокруг оси Oz получается поверхность, называемая тором. Пусть М – произвольная точка на торе. Проведем через точку М плоскость , перпендикулярную оси вращения, т.е. оси Oz , в сечении получим окружность. Обозначим центр этой окружности P , а точку пересечения плоскости с окружностью, образующей поверхность вращения, – N .

Обозначим координаты точки M

(x

,

y

,

z

),

тогда P

(0,

0, z

),

а N(0, ,

z

).

Так как точки M

и N

лежат на окружности с центром в точке

P

,

то

,

z

).

Так как точки M

и N

лежат на окружности с центром в точке

P

,

то

,

,

.

.

Последнее равенство запишем в координатах

. (4)

. (4)

Точка N лежит на окружности, при вращении которой образуется тор, значит ее координаты должны удовлетворять уравнениям (3), запишем первое уравнение системы (3)

,

,

,

,

.

.

Возведем последнее равенство в квадрат.

и подставим выражение для

из равенства (4), получим

из равенства (4), получим

Уравнение (5) – искомое.

Задача 2.

Составить

уравнение цилиндрической поверхности,

если направляющая лежит в плоскости

xOy

и имеет уравнение

,

а образующие параллельны вектору {1; 2;

–1}.

,

а образующие параллельны вектору {1; 2;

–1}.

Пусть точка M

(x

,

y

,

z

)

– произвольная точка цилиндрической

поверхности. Проведем через точку М

образующую l

,

она пересекает направляющую в точке

.

Так как направляющая лежит в плоскости

xOy

,

то

.

Так как направляющая лежит в плоскости

xOy

,

то

.

Составим канонические уравнения прямой

l

.

Составим канонические уравнения прямой

l

.

.

Приравняем первую и вторую дроби к последней

(6)

(6)

Точка N лежит на направляющей, значит ее координаты удовлетворяют ее уравнению:

.

.

Подставляя выражения для

и

из системы (6), получим

и

из системы (6), получим

. (7)

. (7)

(7) – искомое уравнение.

а) эллипса

;

;

б) гиперболы

;

;

в) параболы

.

.

а) Направляющая лежит в плоскости

и имеет уравнение

,

а образующие параллельны вектору {1; 0;

1};

и имеет уравнение

,

а образующие параллельны вектору {1; 0;

1};

б) направляющая лежит в плоскости

yOz

и имеет уравнение

,

а образующие параллельны оси Ox

;

,

а образующие параллельны оси Ox

;

в) направляющая лежит в плоскости

xOz

и является окружностью

,

а образующие параллельны оси Oy.

,

а образующие параллельны оси Oy.

Напишите уравнение цилиндрической поверхности, если:

а) направляющая задана уравнениями

а образующая параллельна вектору

а образующая параллельна вектору

;

;

б) направляющая задана уравнениями

а образующая параллельна прямой x

=

y

=

z

.

а образующая параллельна прямой x

=

y

=

z

.

а)

,

,

,

,

,

М

(2; 0; 1);

,

М

(2; 0; 1);

б) l

:

,

М

(2; –1; 1).

,

М

(2; –1; 1).

Занятие № 11.

Тема: Конические поверхности.

Теоретические сведения.

Пусть в пространстве дана некоторая плоская линия и точка S , не лежащая в плоскости этой линии.

Определение . Конической поверхностью называется множество точек пространства, лежащих на прямых проходящих через данную точку S и пересекающих данную линию .

Линия называется направляющей конической поверхности, точка S – вершиной, прямые называются образующими.

Ассмотрим частный случай: вершина

S

совпадает с началом координат, направляющая

линия

лежит в плоскости, параллельной плоскости

xOy

:

z

=

c

,

и задается уравнением:

.

.

В этом случае уравнение конической поверхности имеет вид

. (1)

. (1)

Если направляющая является эллипсом с центром на оси Oz ,

то получаем поверхность, называемую конусом второго порядка, уравнение этой поверхности имеет вид:

. (2)

. (2)

Ось Oz в этом случае является осью конуса второго порядка.

Сечения конуса второго порядка:

Пусть плоскость не проходит через вершину конуса второго порядка, тогда плоскость пересекает конус:

а) по эллипсу, если пересекает все образующие конуса;

б) по гиперболе, если параллельна двум образующим конуса;

в) по параболе, если параллельна одной образующей конуса.

Упражнения.

Получите уравнение конической поверхности (1).

Получите уравнение конической поверхности второго порядка (2).

Основные типовые задачи.

Составление уравнения конической поверхности по координатам вершины и уравнению направляющей.

Примеры решения задач.

Задача 1.

Написать

уравнение конической поверхности,

вершина которой находится в начале

координат, а направляющая задана

уравнениями

Пусть точка M

(x

,

y

,

z

)

– произвольная точка конической

поверхности. Проведем через эту точку

образующую l

,

она пересечет направляющую в точке

.

Запишем канонические уравнения прямой

l

,

как уравнения прямой, проходящей через

точку N

и вершину конуса О(0, 0, 0)

.

Запишем канонические уравнения прямой

l

,

как уравнения прямой, проходящей через

точку N

и вершину конуса О(0, 0, 0)

,

,

.

.

Выразим из последней системы

и

:

,

,

.

Т.к. точка N

лежит на направляющей конической

поверхности, то ее координаты должны

удовлетворять уравнениям направляющей:

.

Т.к. точка N

лежит на направляющей конической

поверхности, то ее координаты должны

удовлетворять уравнениям направляющей:

(3)

(3)

Подставим найденные выражения во второе уравнение системы (3)

,

,

,

,

,

,

. (4)

. (4)

,

,

. (5)

. (5)

Подставляем (4) и (5) в первое уравнение системы (3)

,

,

.

.

Полученное уравнение является искомым уравнением конической поверхности.;Линейная зависимость векторов . Система координат. Ортонормированный базис. Линейные операции над векторами в координатах. Скалярное произведение векторов . Векторное произведение векторов ...

Рабочая программа дисциплины Математика (2)

Рабочая программа... » 4 2 Векторы . Линейные операции над векторами . Базис пространства и линейно независимые системы векторов . Проекции вектора и его координаты. Длина и направляющие косинусы. 4 2 Скалярное произведение векторов ...

Рабочая программа дисциплины (модуля) Высшая математика

Рабочая программаРешений). Примеры. 9. Скалярные и векторные величины. Линейные операции над векторами (три операции ), их свойства. Единичный вектор a0. 10 ...

Рабочая программа предназначена для работы в 9 классе общеобразовательной школы. Сцелью реализации принципа

Рабочая программа... теме «Соотношения между сторонами и углами треугольника». 1 91 Угол между векторами . Скалярное произведение векторов . Скалярное произведение векторов в координатах. 1 определение скалярного произведения векторов ...