Степень окисления - условный заряд атома в соединении, вычисленный исходя из предположения, что оно состоит только из ионов. При определении этого понятия условно полагают, что связующие (валентные) электроны переходят к более электроотрицательным атомам (см. Электроотрицательность), а потому соединения состоят как бы из положительно и отрицательно заряженных ионов. Степень окисления может иметь нулевое, отрицательное и положительное значения, которые обычно ставятся над символом элемента сверху: .

Нулевое значение степени окисления приписывается атомам элементов, находящихся в свободном состоянии, например: . Отрицательное значение степени окисления имеют те атомы, в сторону которых смещается связующее электронное облако (электронная пара). У фтора во всех его соединениях она равна -1. Положительную степень окисления имеют атомы, отдающие валентные электроны другим атомам. Например, у щелочных и щелочноземельных металлов она соответственно равна и В простых ионах, подобных , К , она равна заряду иона. В большинстве соединений степень окисления атомов водорода равна , но в гидридах металлов (соединениях их с водородом) - и других - она равна -1. Для кислорода характерна степень окисления -2, но, к примеру, в соединении с фтором она будет , а в перекисных соединениях и др.) -1. В некоторых случаях эта величина может быть выражена и дробным числом: для железа в оксиде железа (II, III) она равна .

Алгебраическая сумма степеней окисления атомов в соединении равна нулю, а в сложном ионе - заряду иона. С помощью этого правила вычислим, например, степень окисления фосфора в ортофосфорной кислоте . Обозначив ее через и умножив степень окисления для водорода и кислорода на число их атомов в соединении, получим уравнение: откуда . Аналогично вычисляем степень окисления хрома в ионе - .

В соединениях степень окисления марганца будет соответственно .

Высшая степень окисления - это наибольшее положительное ее значение. Для большинства элементов она равна номеру группы в периодической системе и является важной количественной характеристикой элемента в его соединениях. Наименьшее значение степени окисления элемента, которое встречается в его соединениях, принято называть низшей степенью окисления; все остальные - промежуточными. Так, для серы высшая степень окисления равна , низшая -2, промежуточная .

Изменение степеней окисления элементов по группам периодической системы отражает периодичность изменения их химических свойств с ростом порядкового номера.

Понятие степени окисления элементов используется при классификации веществ, описании их свойств, составлении формул соединений и их международных названий. Но особенно широко оно применяется при изучении окислительно-восстановительных реакций. Понятие «степень окисления» часто используют в неорганической химии вместо понятия «валентность» (см. Валентность).

Валентность является сложным понятием. Этот термин претерпел значительную трансформацию одновременно с развитием теории химической связи. Первоначально валентностью называли способность атома присоединять или замещать определённое число других атомов или атомных групп с образованием химической связи.

Количественной мерой валентности атома элемента считали число атомов водорода или кислорода (данные элементы считали соответственно одно- и двухвалентными), которые элемент присоединяет, образуя гидрид формулы ЭH x или оксид формулы Э n O m .

Так, валентность атома азота в молекуле аммиака NH 3 равна трём, а атома серы в молекуле H 2 S равна двум, поскольку валентность атома водорода равна одному.

В соединениях Na 2 O, BaO, Al 2 O 3 , SiO 2 валентности натрия, бария и кремния соответственно равны 1, 2, 3 и 4.

Понятие о валентности было введено в химию до того, как стало известно строение атома, а именно в 1853 году английским химиком Франклендом. В настоящее время установлено, что валентность элемента тесно связана с числом внешних электронов атомов, поскольку электроны внутренних оболочек атомов не участвуют в образовании химических связей.

В электронной теории ковалентной связи считают, что валентность атома определяется числом его неспаренных электронов в основном или возбуждённом состоянии, участвующих в образовании общих электронных пар с электронами других атомов.

Для некоторых элементов валентность является величиной постоянной. Так, натрий или калий во всех соединениях одновалентны, кальций, магний и цинк - двухвалентны, алюминий - трёхвалентен и т. д. Но большинство химических элементов проявляют переменную валентность, которая зависит от природы элемента - партнёра и условий протекания процесса. Так, железо может образовывать с хлором два соединения - FeCl 2 и FeCl 3 , в которых валентность железа равна соответственно 2 и 3.

Степень окисления - понятие, характеризующее состояние элемента в химическом соединении и его поведение в окислительно-восстановительных реакциях; численно степень окисления равна формальному заряду, который можно приписать элементу, исходя из предположения, что все электроны каждой его связи перешли к более электроотрицательному атому.

Электроотрицательность - мера способности атома к приобретению отрицательного заряда при образовании химической связи или способность атома в молекуле притягивать к себе валентные электроны, участвующие в образовании химической связи. Электроотрицательность не является абсолютной величиной и рассчитывается различными методами. Поэтому приводимые в разных учебниках и справочниках значения электроотрицательности могут отличаться.

В таблице 2 приведена электроотрицательность некоторых химических элементов по шкале Сандерсона, а в таблице 3 - электроотрицательность элементов по шкале Полинга.

Значение электроотрицательности приведено под символом соответствующего элемента. Чем больше численное значение электроотрицательности атома, тем более электроотрицательным является элемент. Наиболее электроотрицательным является атом фтора, наименее электроотрицательным - атом рубидия. В молекуле, образованной атомами двух разных химических элементов, формальный отрицательный заряд будет у атома, численное значение электроотрицательности у которого будет выше. Так, в молекуле диоксида серы SO 2 электроотрицательность атома серы равна 2,5, а значение электроотрицательности атома кислорода больше - 3,5. Следовательно, отрицательный заряд будет на атоме кислорода, а положительный - на атоме серы.

В молекуле аммиака NH 3 значение электроотрицательности атома азота равно 3,0, а водорода - 2,1. Поэтому отрицательный заряд будет у атома азота, а положительный - у атома водорода.

Следует чётко знать общие тенденции изменения электроотрицательности. Поскольку атом любого химического элемента стремится приобрести устойчивую конфигурацию внешнего электронного слоя - октетную оболочку инертного газа, то электроотрицательность элементов в периоде увеличивается, а в группе электроотрицательность в общем случае уменьшается с увеличением атомного номера элемента. Поэтому, например, сера более электроотрицательна по сравнению с фосфором и кремнием, а углерод более электроотрицателен по сравнению с кремнием.

При составлении формул соединений, состоящих из двух неметаллов, более электроотрицательный из них всегда ставят правее: PCl 3 , NO 2 . Из этого правила есть некоторые исторически сложившиеся исключения, например NH 3 , PH 3 и т.д.

Степень окисления обычно обозначают арабской цифрой (со знаком перед цифрой), расположенной над символом элемента, например:

Для определения степени окисления атомов в химических соединениях руководствуются следующими правилами:

- Степень окисления элементов в простых веществах равна нулю.

- Алгебраическая сумма степеней окисления атомов в молекуле равна нулю.

- Кислород в соединениях проявляет главным образом степень окисления, равную –2 (во фториде кислорода OF 2 + 2, в пероксидах металлов типа M 2 O 2 –1).

- Водород в соединениях проявляет степень окисления + 1, за исключением гидридов активных металлов, например, щелочных или щёлочноземельных, в которых степень окисления водорода равна – 1.

- У одноатомных ионов степень окисления равна заряду иона, например: K + - +1, Ba 2+ - +2, Br – - –1, S 2– - –2 и т. д.

- В соединениях с ковалентной полярной связью степень окисления более электроотрицательного атома имеет знак минус, а менее электроотрицательного - знак плюс.

- В органических соединениях степень окисления водорода равна +1.

Проиллюстрируем вышеприведённые правила несколькими примерами.

Пример 1. Определить степень окисления элементов в оксидах калия K 2 O, селена SeO 3 и железа Fe 3 O 4 .

Оксид калия K 2 O. Алгебраическая сумма степеней окисления атомов в молекуле равна нулю. Степень окисления кислорода в оксидах равна –2. Обозначим степень окисления калия в его оксиде за n, тогда 2n + (–2) = 0 или 2n = 2, отсюда n = +1, т. е. степень окисления калия равна +1.

Оксид селена SeO 3 . Молекула SeO 3 электронейтральна. Суммарный отрицательный заряд трёх атомов кислорода составляет –2 × 3 = –6. Следовательно, чтобы уравнять этот отрицательный заряд до ноля, степень окисления селена должна быть равна +6.

Молекула Fe 3 O 4 электронейтральна. Суммарный отрицательный заряд четырёх атомов кислорода составляет –2 × 4 = –8. Чтобы уравнять этот отрицательный заряд, суммарный положительный заряд на трёх атомах железа должен быть равен +8. Следовательно, на одном атоме железа должен быть заряд 8/3 = +8/3.

Следует подчеркнуть, что степень окисления элемента в соединении может быть дробным числом. Такие дробные степени окисления не имеют смысла при объяснении связи в химическом соединении, но могут быть использованы для составления уравнений окислительно-восстановительных реакций.

Пример 2. Определить степень окисления элементов в соединениях NaClO 3 , K 2 Cr 2 O 7 .

Молекула NaClO 3 электронейтральна. Степень окисления натрия равна +1, степень окисления кислорода равна –2. Обозначим степень окисления хлора за n, тогда +1 + n + 3 × (–2) = 0, или +1 + n – 6 = 0, или n – 5 = 0, отсюда n = +5. Таким образом, степень окисления хлора равна +5.

Молекула K 2 Cr 2 O 7 электронейтральна. Степень окисления калия равна +1, степень окисления кислорода равна –2. Обозначим степень окисления хрома за n, тогда 2 × 1 + 2n + 7 × (–2) = 0, или +2 + 2n – 14 = 0, или 2n – 12 = 0, 2n = 12, отсюда n = +6. Таким образом, степень окисления хрома равна +6.

Пример 3. Определим степени окисления серы в сульфат-ионе SO 4 2– . Ион SO 4 2– имеет заряд –2. Степень окисления кислорода равна –2. Обозначим степень окисления серы за n, тогда n + 4 × (–2) = –2, или n – 8 = –2, или n = –2 – (–8), отсюда n = +6. Таким образом, степень окисления серы равна +6.

Следует помнить, что степень окисления иногда не равна валентности данного элемента.

Например, степени окисления атома азота в молекуле аммиака NH 3 или в молекуле гидразина N 2 H 4 равны –3 и –2 соответственно, тогда как валентность азота в этих соединениях равна трём.

Максимальная положительная степень окисления для элементов главных подгрупп, как правило, равна номеру группы (исключения: кислород, фтор и некоторые другие элементы).

Максимальная отрицательная степень окисления равна 8 - номер группы.

Тренировочные задания

1. В каком соединении степень окисления фосфора равна +5?

1) HPO 3

2) H 3 PO 3

3) Li 3 P

4) AlP

2. В каком соединении степень окисления фосфора равна –3?

1) HPO 3

2) H 3 PO 3

3) Li 3 PO 4

4) AlP

3. В каком соединении степень окисления азота равна +4?

1) HNO 2

2) N 2 O 4

3) N 2 O

4) HNO 3

4. В каком соединении степень окисления азота равна –2?

1) NH 3

2) N 2 H 4

3) N 2 O 5

4) HNO 2

5. В каком соединении степень окисления серы равна +2?

1) Na 2 SO 3

2) SO 2

3) SCl 2

4) H 2 SO 4

6. В каком соединении степень окисления серы равна +6?

1) Na 2 SO 3

2) SO 3

3) SCl 2

4) H 2 SO 3

7. В веществах, формулы которых CrBr 2 , K 2 Cr 2 O 7 , Na 2 CrO 4 , степень окисления хрома соответственно равна

1) +2, +3, +6

2) +3, +6, +6

3) +2, +6, +5

4) +2, +6, +6

8. Минимальная отрицательная степень окисления химического элемента, как правило, равна

1) номеру периода

3) числу электронов, недостающих до завершения внешнего электронного слоя

9. Максимальная положительная степень окисления химических элементов, расположенных в главных подгруппах, как правило, равна

1) номеру периода

2) порядковому номеру химического элемента

3) номеру группы

4) общему числу электронов в элементе

10. Фосфор проявляет максимальную положительную степень окисления в соединении

1) HPO 3

2) H 3 PO 3

3) Na 3 P

4) Ca 3 P 2

11. Фосфор проявляет минимальную степень окисления в соединении

1) HPO 3

2) H 3 PO 3

3) Na 3 PO 4

4) Ca 3 P 2

12. Атомы азота в нитрите аммония, находящиеся в составе катиона и аниона, проявляют степени окисления соответственно

1) –3, +3

2) –3, +5

3) +3, –3

4) +3, +5

13. Валентность и степень окисления кислорода в перекиси водорода соответственно равны

1) II, –2

2) II, –1

3) I, +4

4) III, –2

14. Валентность и степень окисления серы в пирите FeS2 соответственно равны

1) IV, +5

2) II, –1

3) II, +6

4) III, +4

15. Валентность и степень окисления атома азота в бромиде аммония соответственно равны

1) IV, –3

2) III, +3

3) IV, –2

4) III, +4

16. Атом углерода проявляет отрицательную степень окисления в соединении с

1) кислородом

2) натрием

3) фтором

4) хлором

17. Постоянную степень окисления в своих соединениях проявляет

1) стронций

2) железо

3) сера

4) хлор

18. Степень окисления +3 в своих соединениях могут проявлять

1) хлор и фтор

2) фосфор и хлор

3) углерод и сера

4) кислород и водород

19. Степень окисления +4 в своих соединениях могут проявлять

1) углерод и водород

2) углерод и фосфор

3) углерод и кальций

4) азот и сера

20. Степень окисления, равную номеру группы, в своих соединениях проявляет

1) хлор

2) железо

3) кислород

4) фтор

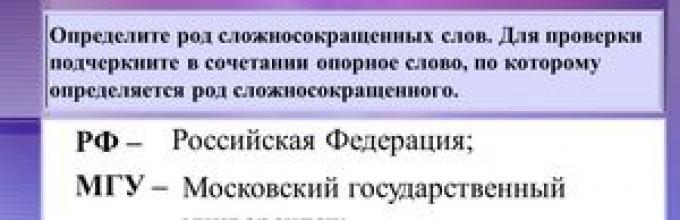

Сложносокращенные слова и аббревиатуры восходят своими корнями в далекое прошлое. Первые сокращения появились в Древней Греции и в Древнем Риме. Любой письменный язык рано или поздно в истории приходит к сокращению часто употребляемых форм словесности. Необходимость использования аббревиатур обоснована сокращением ресурса носителей письменности.

От Античности до Средневековья

Раньше, как известно, писали на папирусе, бересте, глиняных табличках . Изготавливать их было довольно трудно. Стояли они очень дорого. Именно поэтому нужно было экономить носитель и по возможности писать кратко.

В античные время первые сокращения мы встречаем в Римской Империи при написании имен. Так, Quintus в сокращении был по первой букве «Q». В Греции они встречаются не только на текстовых носителях информации, но также и на монетах.

В Риме до самого Средневековья использовался официальный свод сокращений юридической терминологии. Он назывался «Тироновыми значками». При помощи этих значков можно было не только сокращать расход бумаги, но также и быстро записывать. Это было важно при прохождении судебных разбирательств на форумах и в суде. Искусство быстрого написания текстов с использованием «Тироновых значков» называется тахиграфией.

Средние века - это время расцвета христианской религии. В богословских текстах на латыни также пользуются краткими формами словесности, вводятся сакральные знаки и символы. Иконопись изобилует специфическими аббревиатурами. В Православии над или под образом святого всегда имеются специфические сокращения старославянского языка, которые непосвященному верующему прочесть очень трудно. Много сокращений было в медицинских и алхимических текстах. Эта тенденция сохраняется до сих пор в различных областях научного знания.

Сокращения современности

Использование кратких форм в современной жизни перешло с письменной формы выражения мыслей в устную, разговорную речь. Речь современного человека изобилует сложносокращенными словами. В русском языке эти словоформы начали появляться не так давно - примерно 100 лет назад. Массово начали их вводить и использовать при становлении Советской власти в СССР.

Использование кратких форм в современной жизни перешло с письменной формы выражения мыслей в устную, разговорную речь. Речь современного человека изобилует сложносокращенными словами. В русском языке эти словоформы начали появляться не так давно - примерно 100 лет назад. Массово начали их вводить и использовать при становлении Советской власти в СССР.

Сокращения могут формироваться разными способами. Рассмотрим сложные сокращения слов и примеры:

Сокращения по начальным буквам:

- СБ - служба безопасности;

- РГУ - Ростовский государственный университет;

- МВД - Министерство внутренних дел;

- ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения;

- США - Соединенные Штаты Америки.

Сложносокращенные слова по начальным звукам:

- ТЮЗ - театр юного зрителя;

- ЕГЭ - Единый государственный экзамен;

- МОУ - муниципальное образовательное учреждение;

- ГИТИС - государственный институт театрального искусства.

Слова из корневых объединений - это самая разнообразная группа. Сложносокращенные существительные примеры:

- главбух - главный бухгалтер;

- спецкор - специальный корреспондент;

- колхоз - коллективное хозяйство;

- юннат - юный натуралист;

- комбат - командир батальона.

Краткие формы , которые состоят из корня первого слова и второго целиком:

- зарплата - заработная плата;

- техпаспорт - технический паспорт;

- ветврач - ветеринарный врач;

- медпункт - медицинский пункт;

- стройиндустрия - строительная индустрия;

- детдом - детский дом.

Смешанные аббревиатуры - могут состоять из корня первого слова и первых букв остальной словоформы. Вот самые известные:

- гороно (иногда пишут горОНО) - городской отдел народного образования;

- районо (или райОНО) - районный отдел народного образования.

Склонение сложносокращенных слов в русском языке

Многие слова этой группы не могут склоняться. Например, не склоняются инициальные аббревиатуры: ООО, ПАО и т. д. Не подлежат склонению также те сокращения, в которых опорное слово имеет женский или средний род: ГЭС - гидроэлектростанция.

Многие слова этой группы не могут склоняться. Например, не склоняются инициальные аббревиатуры: ООО, ПАО и т. д. Не подлежат склонению также те сокращения, в которых опорное слово имеет женский или средний род: ГЭС - гидроэлектростанция.

В случае применения склонения, аббревиатура всегда должна быть написана заглавными буквами, а само склонение указывается слитно строчными буквами: ТЮЗы, СБшники.

В русском языке слов-сокращений гораздо больше, чем в других языках. В некоторых отраслях формируют специальные правила написания таких слов. Например, все научно-исследовательские работы (диплом, диссертация) пишут и проверяют на соответствие по специальному ГОСТу (7.0.12−2011). Кстати говоря, «ГОСТ» - это государственный стандарт.

Сокращения и аббревиатуры значительно упрощают речь, а также написание сложных названий и наименований. В то же время, для того чтобы не быть дилетантом и понимать речь, в которой встречается много таких форм, обязательно нужно знать расшифровку и смысл этих устойчивых кратких выражений. Предложения со сложносокращенными словами могут быть трудными. Люди советской закалки разбираются в этой терминологии значительно лучше современного поколения молодежи. Речь и сознание советского человека были пронизанными различными краткими словами. Современная речь постепенно избавляется от советского наследия.

Имеет свои правила.

Что такое сложные слова?

Складываются такие слова двумя способами - несобственным и собственным. Правописание сложных слов здесь зависит от многих факторов. Собственное сложение - когда части соединены гласными "е" или "о", гласные "и" или "а" не встречаются, например: землетрясение, водопад, песнопение, песнетворчество .

Несобственное сложение обходится без соединительных гласных. Например: сумасшедший, (и буква "а" здесь не соединительная!) себялюбие, Царьград . Так же несобственный способ сложения имеют слова, где одна часть - не-, ни-, наи-. Например: никогда, некогда, неудача, наилучший .

Правописание слитных и составных сложных слов

У филологов принято разделять сложные слова на несколько типов, где принцип разделения - это способ их написания: слитные слова и составные. Само собой, слитные пишутся слитно, а составные - через дефис. Например: диван-кровать и природоведение .

Общие правила правописания сложных слов предусматривают ещё и следующее.

В составных словах склоняются обычно обе части состава, но тут не без исключений: с домом-музеем , например, ничего плохого от склонения не случается, а вот генерал-майор обидится, если его по всем частям просклонять, да и невозможно слышать, что он был, например, в плаще-палатке , здесь явно склонение первой части сложного слова лишнее: в плащ-палатке он был. Правила правописания сложных слов именно таковы: всегда достаточное количество исключений.

Сложные и сложносокращённые

Если основа первой части слова оканчивается на твёрдую согласную, то употребляется для связки буква "о", если же окончание - мягкая, шипящая или "ц", тогда соединительной гласной служит "е". Например: волнорез, земноводные, паровоз и птицелов, овощехранилище, путешествие . Бывают случаи, когда и это правило нарушается: Дальнереченск - исключение, Горнозаводск - правило.

Правописание сложных и сложносокращённых слов этим не исчерпывается. Слитно пишутся и слова, в которых соединительная гласная отсутствует, это можно наблюдать в слове с первоначальной первой частью: времяпрепровождение, семядоля . Слова - бывшие словосочетания, которые сложились в одно слово, тоже пишутся слитно: слабоумный, умалишённый, сложносокращённый, золотосодержащий .

Числительные

Правописание сложных слов требует отдельного правила о числительных d родительном падеже. Если они образуют первую часть сложного слова, то пишутся непременно слитно. Примеры: пятизвёздочный, шестикрылый . Здесь исключениями будут некоторые числительные - точнее, производные от "тысяча", "сто", "девяносто", "один". Например: однородный , тысячекратный , стосильный , девяностолетний .

Числительные, входящие в состав сложного слова ("два" и "три"), имеют разные формы употребления. Например, от числительного "два" образуется и двух -, и дву -, а от числительного "три" - трёх- , три- и тре- , например: двухфазный, трёхкилометровый, двуногий, трезубый, тридевятое . Числительное "полтора" имеет форму полутора -, например: полуторакилограммовый . Именительный падеж характерен для числительного "четверть" - четвертьфинал .

Фото, кино, радио, стерео и кое-что ещё

Всегда необходимо писать слитно сложные слова-существительные, где часть является одним из следующих элементов: агро-, авто-, аэро-, вело-, био-, гелио-, гидро-, гео-, зоо-, кино-, изо-, метео-, макро-, микро-, моно-, мото-, палео-, нео-, стерео-, радио-, фото-, теле-, электро- и ещё множество других. Примеры: телепрограмма, микробиология, макросъёмка . Элемент авиа- сохраняет окончание: авиапочта, авиасообщение .

Сложносокращённость и глагольная основа

Если руководствоваться всегда основным правилом, которое диктует привописание сложных слов (соединительные гласные "о" и "е"), тогда некоторые слова могли бы стать исключением, но слишком их много. Поэтому правило отдельное. Если у сложного существительного первая часть глагол, заканчивающийся гласной, то буква "и" не является соединительной, она часть этого глагола. Например: горихвостка , держиморда , сорвиголова . И тут не без исключений. Перекати-поле пишется с дефисом. Множество правил приходится запоминать, например, иностранцу. Этим в том числе богат русский язык. Правописание сложных слов достаточно ярко это демонстрирует.

Сложносокращённые слова всегда пишутся слитно, кроме случаев, о которых ниже. Основная масса сложных слов пишется так: физкультпривет, райисполком, собес, профком, замдекана, мостострой и так далее. А вот дефисом пользуются сложные существительные, в которых нет соединительной гласной, обозначающие политические, технические, научные термины. Дизель-электростанция , генерал-майор , диван-кровать , стоп-кран и другие. Однако если первая часть борт- или последняя граф-, то однозначно слитное написание: бортинженер , топограф .

Дефис

С помощью дефиса нужно писать сложные существительные, в которых нет соединительной гласной и которые имеют в первой части блок-, пресс-, например: пресс-конференция, блок-механизм . Если составные части обозначают названия сторонников политических партий: национал-демократ, радикал-либерализм . Если сложные существительные обозначают стороны света: юго-запад, северо-восток .

А вот иностранные слова рекомендуется проверять в словарях, ибо: яхт-клуб , но яхтсмен . Ппа-де-катр , например, может быть и падекатром , даже словари путаются в показаниях. В таких случаях правила правописания сложных слов полагаются на вкус употребляющего. Дефисы полагаются в случаях, когда необходимы точные измерения: тонно-километраж, человеко-день (исключения трудочас, трудодень ).

Ещё ориентиры на дефис

Также дефисом пользуются сложные существительные, если первая часть у них вице-, обер-, лейб-, штаб-, унтер-, экс-, например: экс-президент, обер-лейтенант . Сложные названия, содержащие союз или глагол, тоже пишутся с дефисом: мать-и-мачеха, перекати-поле . Синонимы или антонимы, употребляющиеся для эмоциональной окраски речи либо содержащие оценку явлению, тоже прибегают к помощи дефиса: купи-продай, грусть-тоска, чудо-белка, дом-свалка, горе-механик .

Также слова, повторяющиеся для усиления эмоциональной нагрузки, пишутся с дефисом: сильно-сильно, еле-еле, вот-вот, ходят-ходят, ах-ах, ну-ну . Это же касается и словосочетания ноль-ноль , а также чисто местоименных слов, опять-таки повышающих эмоциональную нагрузку: кто-кто, но только не ты; где-где, а в этой стране всегда тепло . Экспрессивного же характера и такие пишущиеся через дефис повторы: терем-теремок, день-деньской, тьма-тьмущая, один-одинёшенек, умница-разумница, мука-мученическая, волей-неволей, фокус-покус, штучки-дрючки .

Парные констукции

Если в сложном слове стоит первой частью фрагмент полу-, слово пишется слитно, но если составлена парная конструкция, дефис обязателен: полурусский-полунемец, полусон-полуявь, полугород-полудеревня, полушутя-полусерьёзно, полувоенный-полугражданский, полулёжа-полусидя . Однако между фрагментами этих конструкций возможна и запятая: полуулыбка, полуплач .

Также через дефис пишутся соотносительные сочетания или близкие по значению слова: хлеб-соль, кошки-мышки, путь-дорога, один-единственный, жив-здоров . И если нужно указать количество или время, тоже ставится дефис: неделя-другая, раза два-три, в марте-апреле, пять-шесть дней, человек восемнадцать-двадцать .

Нужен дефис, если используется в первой части сложного существительного буква, например, греческая: гамма-излучение, альфа-самец . Можно употреблять несколько частей первого фрагмента к одной части последнего в сложных словах: фото- и кинодокументы ; вело-, мото- и автогонки . В этих случаях используется висячий дефис.

Вот основные правила, которыми пользуется правописание сложных слов. Таблица, приведённая выше, их упорядочивает.

Сложносокращенные слова, являющиеся названиями учреждений ji организаций, как и обычные имена собственные, пишутся с прописной буквы, например: МособлисполкоМу Политиздат (однако нарицательные: госхоз, горисполком и др., а также слово комсомол).

Прописными буквами пишутся аббревиатуры, читаемые по названиям букв, например: БСЭ (бэ-эс-э), ВЛКСМ (вэ-эл-ка-эс-эм).

Аббревиатуры, читаемые по звукам, пишутся прописными только в том случае, если они образованы от собственных имен, например: MX АТ у 00//; е ели же от нарицательных, то - строчными, например: риКу роно.

Исключения: ГЭСУ ГРЭСу ТЭЦ.

Упражнение 118. Объясните употребление прописных и строчных букв.

ВЛКСМ, ВЦСПС, втуз, вуз, госбанк, госкредит, гост (государственный стандарт), госторг, ГУ ВУЗ (Главное управление высших учебных заведений), Донбасс, дот (долговременная огневая точка), завхоз, комбриг, Кузбасс, леспромхоз, МГУ, местком, МИД, обком, ОБХСС (отдел борьбы с хищениями социалистической собственности и спекуляцией), орс, рабкор, РАТАУ (Радио-телеграфное агентство Украины), совхоз, СССР, универмаг, управдом, УССР, ЦСУ (Центральное статистическое управление).

Упражнение 119. Перепишите, заменяя, где надо, строчную букву прописной.

1. Среднего роста, плечистый и крепкий, ходит он в белой футболке и кепке. Знак гто на груди у него. Больше не знают о нем ничего. (Маріи.) 2. На первой странице и в утреннем и в вечернем сообщении информбюро о Донском фронте уже не упоминалось. (Сим.)

3. После победы Великой Октябрьской социалистической революции по заданию Владимира Ильича Ленина был составлен план электрификации нашей страны - гоэлро. (Парк.) 4. С цолей гонят в гараж машины - трактора «Беларусь», «дт-54» - это, кажется, Харьковского завода-ветерана; а вот разбрызгивает гусеницами грязь «кпд-35» Липецкого завода. (Алекс.) 5. И вскоре показались из леса наши танки. Тремя группами они устремились в село, стреляя и не задерживаясь, не сбавляя скорости: кв, т-34. (Андр.)

Повторительные упражнения на употребление прописных бунв

Упражнение 120. Выпишите слова на разные случаи употребления прописных и строчных букв, сгруппировав их по правилам, изложенйым в § 14-16. Объясните употребление прописных и строчных букв в этих словах.

1. Ветер воет... Гром грохочет... Синим пламенем пылают стаи туч над бездной моря. Море ловит стрелы молний и в своей пучине гасит. Точно огненные змеи, вьются в море, исчезая, отраженья этих молний. «Буря! Скоро грянет буря!» Это смелый Буревестник гордо реет между молний над ревущим гневно морем; то кричит пророк победы: «Пусть сильнее грянет буря!..» (Горьк.) 2. Но вдруг сугроб зашевелился, и кто ж из-под него явился? Большой взъерошенный медведь; Татьяна ах! а он реветь. (77.) 3. На четвертые сутки работы комбайны «Красного пахаря» остригли наконец последние гектары уже схваченного морозом поля на дальнем, новом для колхоза участке, у Медвежьего Ложка. (Полев.) 4. Хороіпа Пушкинская площадь в летнюю пору. На крыше Академического театра имени Пушкина в стремительном порыве застыла квадрига колесницы Музы с лирой за плечами. (Вол.) 5. Дивизия наступала в Кировоградской области. Декабрьской лунной ночью пехотинцы, в том числе и отделение Петра, расположились на окраине большого селения Калиновка. В снегу вырыли временные, неглубокие окопы. Ждали утра. Петр, прикрывшись полушубком, лежал на спине и, по обыкновению, когда выпадала такая минута, глядел из-под ушанки в. студеное ночное небо. Звезд было много, луна кособочилась чуть ли не над самой головой Петра. Млечный Путь распростерся над миром. (Алекс.)

Упражнение 121. Перепишите, заменяя, где надо, строчные буквы прописными.

I. 1. И вдруг отчетливо вспоминается, как после войны доводилось мне, корреспонденту «правды», подолгу жить среди гидростроителей. У тех, кто восстанавливал Днепрогэс, кто создавал цимлянское море.

(Полев.) 2. Кличка «прошу» стала вторым именем ивана Никитича. Еще четыре года назад, когда учитель Кулида появился в школе, он объяснил тогдашним «первачкам», что во время урока, прежде чем обратиться к нему с вопросом, надо поднять руку и сказать: «прошу».

Так и повелось: «прошу! я не решила задачу», «прошу! берега толкается!», «прошу! позвольте выйти из класса!» Со временем ученики позабыли, как зовут их учителя, а иные уверовали, что «прошу» - это и есть его имя. (Cm,) 3. Гудок заполнил полутемный подъезд, вырвался на улицу, а за ним выкатился и «газ-63», развернулся вправо, метров через сто - влево и, обгоняя громоздкие пассажирские машины, троллейбусы, «победы» и «волги», устремился по асфальту проспекта под уклон, в сторону реки. (Залыг.) 4. На новенькой гимнастерке поблескивало с десяток орденов и медалей, а выше сверкала золотая звезда героя социалистического труда. (Сол,)

5. Вечером.мы поехали на елагин остров. Прогулялись по тенистым дорожкам старого парка и вышли на стрелку - узкий мыс на слиянии средней и большой невок. Отсюда хорошо был виден финский залив. (Кап.) -

II. Забежал заяц к журавлю на дом.

Журавушка, дорогой! ты хорошо зубы лечишь, вставь мне, пожалуйста, зубы!

Да они у тебя хорошие!

Хороши, да малы! вставь мне львиные клыки!

Зачем тебе клыки?

Улыбнулся журавль и вставил зайцу искусственные зубы - два львиных клыка, совсем как настоящие! страшно смотреть!

Прелесть! - воскликнул заяц, посмотрев на себя в зеркало.- Побегу лису искать!

(С. Михалков)

Упражнение 122, Подберите или самостоятельно составьте предложения с приведенными словами, объясните употребление прописных и строчных букв в этих словах и различия в их значениях.

Земля - земля, Луна - луна, Молох - молох, Перун - перун, Ренессанс - ренессанс, Солнце - солнце, Маузер - маузер, Галифе - галифе.

Упражнение 123, Выпишите из произведений художественной литературы или из периодической печати по 2-3 примера (в предложениях) на основные правила правописания прописных и строчных букв (§ 14-16).

Упражнение 124, Подберите по 2-3 примера на каждое правило употребления прописных букв и составьте с подобранными примерами предложения."

Упражнение 125, Перепишите, заменяя, где надо, строчные буквы прописными и вставляя пропущенные буквы.

Перед моими глазами я...ственно пронеслось недавнее прошлое: суматоха общежития, ч...рный хлеб и ела...кий кипяток в жес...тя...ых кру...ках; суб...отники по выгрузке угля для заводской тэц; лыжные

вылазки; первый поцелуй лены стоговой в зимний вечер на лесной заснеже...ой поляне, фиолетовой и будто выпуклой от лу...ого сияния; знакомство с ниной сокол; стремление в Испанию для защиты республики от фашизма; первая роль в кино; страдания, причине...ые мне Ириной тайнинской, мучител...ные размышления над своей су...бой, над жизне...ым призванием... и вместе со всем этим тр...вожило сердце ни на минуту не остывающее чу...ство ожидания чего-то не- испыта...ого и ужас...ого, что может сл...мать наши замыслы, испепелить самую ЖИЗ...Н... . Это «что-то» двигалось неотвратимо, и история предопределила встречу с этим неотвратимым имен...о моему поколению, и вот оно, мое поколение, сшиблос... с бедой грудь В грудь.

представились ночи и дни в смоленских лесах, переправа через Днепр, прорыв из вражеского кол...ца... Скол...ко наших сложили свои головы... Капитан Суворов, сычугов, Чернов, хохолков, похожий на есенина пулеметчик суздальцев, ворожейкин...

я позабыл, где нахожусь, меня как будто окружили со всех сторон мои товарищи, я видел набегающие на нас серо-зеленые мундиры фашистов, я видел их открытые, орущие рты и стр... л ял в эти рты из кл... кочущего пулемета.

серо-зеленые мундиры вдруг засл...нились белым облаком - ко мне подошла нина. руки мои дрожали, спину обсыпали к...лючие мурашки, как во время боя... нина к...снулась пал...цами моей щеки.

Что с тобой? ты так побл...днел, рука не болит?., мы тебя ждем.