Из материнской колыбельной, из рождественских песенок-щедривок и припевок на Меланку и поутру на Новый год, веселых напевок и озорных частушек во время Масленицы, из жалобных, разрывающих душу причитаний над усопшими отцом и ненькой, из всего устного народного украинского творчества родилось и песенное творчество классика украинской песни, нашего земляка Михаила Петренко.

Сказалось, безусловно, на нем и глубинно-народное творчество Тараса Шевченко, с которым Петренко был в добрых отношениях, - одно время Кобзарь даже гостил у него в Лебедине, где тот работал уездным стряпчим и надзирателем уездного училища. А познакомились, по «Шевченковскому словарю», на хуторе Лохвин.

Вряд ли найдется человек и в нашей, донецкой стороне, и в чужих землях, который ни разу в жизни не слышал бы его песни, возникшей на основе стихотворения «Небо». Родившись в его душе, спорхнув с его уст, оно, положенное на музыку, обратилось в народную песенную музу и, обретя крылья, воспарило до самого неба над всей землей, нашло отзвук во многих душах и умах, порывавшихся разгадать тайны мирозданья, тайны Вселенной.

Когда стихи молодого Михаила Петренко впервые были опубликованы в альманахе «Сніп», а потом и в одном из выпусков «Южного русского зборника», известный на то время украинский поэт, фольклорист и издатель Амвросий Метлинский написал русскому профессору Измаилу Ивановичу Срезневскому, занимавшемуся украинской литературой, народной поэзией, этнографией, следующее: «...здесь появился поэт истинный, не ровня нам, студент бедный, без роду-племени, такой себе Петренко». Альманах вышел в 1841 году, когда Михаилу было 24 года. А в «Сборнике» уже было опубликовано 16 стихотворений Михаила Петренко, на то время ему исполнилось, соответственно, 31.

С тех пор и стало стихотворение «Небо» народной песней. И в публикациях, и в исполнениях ее много раз переиначивали - каждый на свой лад, она что называется «обкатывалась» в горле поющих и под пером публикаторов, редакторов и цензоров. Но основы своей не утратила. И все-таки хочется привести ее в первозданном виде - для памяти молодым землякам выдающегося поэта-песенника. Вот он, этот вариант:

Дивлюсь я на небо та и думку гадаю:

Чому я не сокіл? Чому не літаю?

Чому мені, Боже, ти крилець не дав?

Я б землю покинув і в небо злітав.

Далеко за хмари, подальше од світу,

Шукать собі долі, на горе привіту,

І ласки у зірок, у сонця прохать,

У світі їх яснім себе показать.

Бо долі ще змалку здаюсь я нелюбий,

Я наймит у неї, хлопцюга приблудний,

Чужий я у долі, чужий у людей:

Хіба ж хто кохає нерідних дітей?

Кохаюся з лихом, привіту не знаю

І гірко, і марно свій вік коротаю,

І в горі спізнав я, що тільки одна -

Далекеє небо - моя сторона.

I на світі гірко, як стане ще гірше,

Я очі на небо - мені й веселіше!

Я в думці забуду, що я сирота,

І думка далеко, високо літа.

Так дайте ж бо крилля, орлячого крилля,

Я землю покину і на новосілля

Орлом бистрокрилим у небо польну

І в хмарах від світу навік утону!

Эта песня бессмертна! Пока будут жить на земле люди, пока над ними будет лазурью или темной синевой течь вечные, загадочные небеса, до тех пор она будет связывать человека земного с Космосом, неизъяснимо волновать его, навевать размышления о беспредельности мирозданья, о вечности и короткой по отдельности человеческой жизни.

Небо, естественно, принадлежит Вселенной и Земле, всем землянам. А стало быть, оно интернационально. И все-таки хочется думать, что именно небо Донецкого края, небо Украины - с Чумацким Шляхом и Чумацким Возом - вдохновило Михаила Петренко на эту бессмертную песню.

Оно и вправду особое, наше небо. Помнится, возвращался я из Заполярья, где плавал с ледокольщиками и где был Полярный день, и вдруг - после Курска - наступила украинская ночь, которой я не видел несколько месяцев. На земле цвели подсолнухи, трещали сверчки, а в густой синеве неба проклюнулись яркие звезды, протянулся с севера на юг Млечный путь, то бишь Чумацкий шлях, и стали незаметно вращаться вокруг Полярной звезды, как на приколе-стожаре, Волосожары, образуя совокупно Чумацкий Воз, вовсю замерцали созвездия, будто подавали какие-то тайные сигналы или казали путь в отчую сторону.

От охватившего меня тогда волнения я так и не уснул до рассвета, все глядел через окно на наружный мир, который задолго до подъезда к Донецкому кряжу уже казался родным и близким - сродни отчему краю.

И сейчас горжусь, что этот край, с чумаками, с казаками и слепыми кобзарями, с когдашними набегами татар и сечи с ними на бывшем Диком Поле, близ Саур-могилы, и Северский Донец с притоками Осколом и Тором вдохновляли Михаила Петренко, вошли сутью в его поэзию, в такие песни как «Взяв би я бандуру, та й заграв, що знав» и «Ходить хвиля по Осколу, аж на берег скаче».

Песни, какие родились сугубо в трудовом Донецком крае, имеют еще и свой отличительный, особый аромат - аромат труда.

В тех из них, какие впервые записал и обнародовал в 1869 году Глеб Успенский, преимущественно говорится о работе - в шахтах, на рудниках и заводах. Пусть и о тяжком, каторжном, а все-таки о труде, которым кормился рабочий люд.

Шахтер рубит, шахтер бьет,

Под землею ход ведет.

Шахтер радости не видит,

С горя песенки поет.

Шахтер в шахту опустился,

С белым светом распростился.

До свиданья, белый свет,

Я вернуся или нет.

Всего два куплета из песни «До свиданья, белый свет!» А в них угадывается вся жизнь шахтерская в ту пору. О той же горькой участи поется и в «Песне забойщиков», и в знаменитой, дожившей до нашего времени - ее поют горняки на современных шахтах, когда случаются аварии и гибнут побратимы, - «Песне о коногоне»:

А коногона молодого

Несут с разбитой головой...

И о кабаке, понятно. О том, где шахтер, несмотря на усердие, тщетно пытавшийся выбиться из нужды, топил в стакане свои невеселые думы:

И, выпив с досады к родимой отчизне,

Хорошим словечком он всех помянет.

Шахтерские песни обретают, если можно так выразиться, «паспортную» принадлежность по профессиям: «Песня саночника», «Песня о шахтерках», «Песня котлочиста», та же «Песня забойщиков» и та же «Песня о коногоне». Заодно в русскую культуру из украинских народных песен проникают и обозначение их как дум, и сюжетность, и, конечно, лиризм, при котором сплетается с личной судьбой судьба многих, попавших в подземелье, углекопов - «Дума углекопа», например.

В XX веке, продолжая начатое Глебом Успенским, донецкий писатель Алексей Ионов собрал, составил и издал книгу рабочего фольклора «Песни и сказы Донбасса». В нее же вошли, помимо песен, сказов, пословиц и поговорок, более семисот частушек и страданий, этих коротких, в четыре, а то и в две строки, рифмованных песенок из народной поэзии. Подумать только, свыше семисот! Да писатель подвиг совершил, записав и оставив потомкам эти то грустные, то лихие и хлесткие, крылатые порой, как присловья, несущие нередко отпечаток времени и места событий, - эти бесценные свидетельства того, о чем думали предки, что их заботило, как трудились и любили... Словом, душу предков сберег для нас.

Их можно с удовольствием цитировать без всяких комментариев. Они сами за себя говорят:

Давай, детка, пострадаем

Мы по новой моде:

Ты у шахте на сто пять,

А я - на породе.

Все подрядчики, как черти,

Шкуру тянут с нас живых,

Но они дождутся смерти

От шахтеров удалых.

Как в Юзовке стоит дом

С высокой трубою.

Наказал меня Господь

Несчастной судьбою.

А в Горловке есть кукушка,

Ездит задом наперед.

А в Горловке девок много -

Никто замуж не берет.

Я вчера сказала Васе:

«Давай садики садить,

Чтобы в угольном Донбассе

Было весело нам жить».

Небо сине, небо сине,

Звездочка упала.

Я откатчицей была,

Инженером стала.

По фамилии Изотов,

А зовут Никитой.

Никого на весь Донбасс

Нету знаменитей.

Уголь на-гора даем,

Жизнь мы строим заново

И по старым нормам бьем

Методом Стаханова.

На свиданье звал на домну

Горновой, да ночка темна.

Чтобы мне идти светлей

Чугуна побольше лей!

Вот настали времена -

Наши девки шофера!

Здесь уж нечего дивиться,

Надо трактором гордиться.

По-культурному живу:

Ем с тарелки вилочкой.

Нынче будем молотить

Новой молотилочкой.

И трудом, и любовью, и новым временем дышат эти частушки. Тем, чем жили люди, которые их слагали. И ты вроде опрокидываешься всем естеством в те времена, становишься соучастником и свидетелем.

Песни же, как правило, являют собой еще и чью-то судьбу, историю его жизни. В особенности, если они идут от украинских народных дум.

В связи с этой мыслью приведу все-таки хотя бы один комментарий из книги Алексея Васильевича Ионова:

«Песня про Дейнегу». Посвящена памяти учителя Прохора Семеновича Дейнеги, погибшего в декабре 1905 года, во время Горловского восстания, в бою с драгунами.

П. С. Дейнега преподавал в школе шахтерского поселка Гришино (ныне гор. Красноармейск в Донбассе) математику и и одновременно заведовал школой. Как рассказывает пенсионерка, жительница Красноармейска М. Холдогина (Обухова), в той же школе работал учителем пения Николай Дмитриевич Леонтович, ставший впоследствии видным украинским композитором. Он дружил с Дейнегой.

В дни революционного подъема в Донбассе Прохор Дейнега возглавил в поселке Гришино боевую рабочую дружину. По зову восставших шахтеров Горловки и металлистов Енакиево, поднявшихся с оружием в руках на борьбу с царским самодержавием, дружина во главе с Дейнегой прибыла в Горловку и вступила в бой с драгунами.

Получив весть о гибели Прохора Дейнеги, Н. Д. Леонтович сказал ученикам:

Такому человеку надо создать вечный памятник. А что может быть более вечным, чем песня? Песня - бессмертна!

Он тут же сыграл на скрипке мелодию будущей песни и пригласил учеников сообща сочинить ее текст...»

Позже первоначальные слова изменялись теми, кто ее пел в Юзовке, Горловке, Краматорске, добавлялись новые, она обкатывалась в народе, как обкатывается при распевке в начале мая в горле у соловья его завораживающие всех нас со временем неподражаемые трели. Только в человеческом обиходе песню сотворяло множество людей. Участвовали в сотворчестве, тем самым единясь меж собой даже заочно. В этом еще одна особенность народной песни, кроме ее долгожительства. А может, она потому-то и становится долгожителем, что передается из уст в уста, от одного поколения к другому, от старшего - младшему? Обретая, в конце концов, то бессмертие, о котором сказал композитор, наш земляк.

Бессмертное дело незабвенного Ионова, слава Богу, продолжил и успешно продолжает известный донецкий фольклорист и ученый Петр Тимофеев.

Край Донецкий! Для каждого, кто родился здесь, вырос или связал с тобой судьбу свою, ты и есть тот отчий дом, о котором столько сложено песен, частушек-страданий, плачей-причитаний над покидающими этот мир навеки родными и близкими. В них и твоя, и наша жизнь воспеты в душевной совокупности, до нераздвоимости. И благо для тех, которым посчастливилось не покинуть тебя, не забиться в чужие дали навсегда, и для тех, которым повезло возвернуться в отчие пределы. Изнылась бы душа в ностальгическом надрыве!

Одни исторические события сменялись другими в Донецком крае, менялась жизнь шахтеров, соледобытчиков, металлургов, химиков, машиностроителей, рыбаков... Иными становились и песни, рассказывающие об этих переменах как в облике края, так и в самом человеке, ибо выказывали душу в сокровенном.

И тут первым делом следует назвать песню Бориса Ласкина «Спят курганы темные...» И не только назвать, а привести ее полностью - ведь в ней поведал автор о целом поколении горняков в мирные, предвоенные годы. К тому же она стала, считай, народной.

Спят курганы темные,

Солнцем опаленные,

И туманы белые

Ходят чередой...

Через рощи шумные

И поля зеленые

Вышел в степь донецкую

Парень молодой.

Там, на шахте угольной

Паренька приметили,

Руку дружбы подали,

Повели с собой.

Девушки пригожие

Тихой песней встретили,

И в забой отправился

Парень молодой.

Дни работы жаркие,

На бои похожие,

В жизни парня сделали

Поворот крутой.

На работу жаркую,

На дела хорошие

Вышел в степь донецкую

Парень молодой.

Музыку к ней написал Никита Богословский.

В этой песне завидное единство и слов, и мелодии. Ее поют и в праздники, и в будни. Как своеобразный гимн Донбасса! Только по-народному напевный, берущий за душу.

И нашего земляка Михаила Матусовского никак нельзя не припомнить с его песней «Шахтерский характер» - она у всех на слуху постоянно:

Когда мы идем после смены,

Степною дорогой пыля,

Дороже еще и милее

Нам кажется эта земля.

Мы долго любуемся солнцем,

Глаза прикрывая рукой, -

Такие сердца у шахтеров,

Шахтерский характер такой.

С ее главным выводом:

Шахтеры живут под землею,

Чтоб было светло на земле.

И, конечно же, поэта Николая Доризо, его лирическую, в которой «душа красоте той верна»:

Давно не бывал я в Донбассе,

Тянуло в родные края,

Туда, где доныне осталась в запасе

Шахтерская юность моя...

Так же, как и песню Андрея Лядова:

В светлом небе донецком голубиную стаю

Догоняет степной ветерок.

Пусть им вслед улетает эта песня простая,

Песня трудных шахтерских дорог.

Что ты знаешь о солнце,

если в шахте ты не был...

И популярную веселую песню Сергея Воскрекасенко «Шахтарочка»:

Я шахтарочка сама -

Звуть мене Маруся.

В мене чорних брів нема,

Та я и не журюся...

Будто венком бессмертия увит Донецкий край песнями, какие сложили его сыновья-поэты!

И тот же Владимир Сосюра с песней-признанием в любви к нему «Донеччино моя, моя ти батьківщино», и тот же Павел Беспощадный с не менее пронзительной по чувству «Донецкой степной», и Владимир Демидов с его «Травами детства», и Виктор Шутов с его «Городом синих терриконов», и Николай Рыбалко с его «Я жил в такие времена...», и Евгений Мартынов с его «Отчим домом», и Михаил Пляцковский с его «Откуда я родом?», «Под крышей дома твоего» и многими другими песнямй...

Свои особые, не похожие друг на друга ветки-песни вплели в этот венок Владимир Труханов и Григорий Кривда, Николай Анциферов и Анатолий Кравченко, Станислав Жуковский и Борис Белаш, Виктор Руденко и Донат ГІатрича.... На русском, украинском, греческом языках. Этакий интернациональный венок бессмертия сотворили!

Вновь и вновь мысленно возвращаюсь к песне о казаке Морозенко, положившем жизнь на Саур-могиле за независимость нашего края, а равно и всей Украины:

Вся ти ecи, Україно,

Славою покрита,

Тяжким горем та сльозами,

Та кров`ю полита.

I поки над білим світом

Світить сонце буде -

Твої думи, твої пісні

Не забудуть люди.

Не забудутся песни и Донецкого края, где родилась эта дума народная о Морозенко. Им уготована вечность!

Бог ведает, как там на небеси, в Господних небесных пределах с вечной жизнью отлетевших якобы туда людских душ, в том числе и душ наших предков, кровных и некровных, а уж на земле-то нашей отчей они точно останутся бессмертными - в вечно живых песнях, в которых они сохранились и будут передаваться из поколения в поколение, как их прообраз и суть. Во веки веков! Помогая потомкам и жить, и трудиться во благо родного края.

"Думы о Донбассе"

Иван Костыря, 2001

Накануне Всемирного дня писателей, который празднуется 3 марта, мы предлагаем вспомнить наиболее громкие имена этих творцов, которые родились в нашем регионе или некоторое время жили здесь и создавали известные произведения.

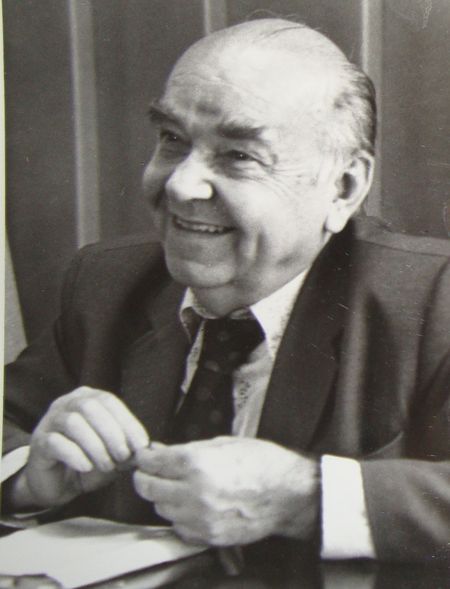

Легендарный Беспощадный

Автор знаменитых строк «Донбасс никто не ставил на колени и никому поставить не дано» Павел Иванов (Беспощадный - псевдоним, ставший потом фамилией, - уж очень жёстко клеймил в стихотворениях буржуев) родился в Смоленской губернии. Потом семья перебралась в наш край. Выпустил сборники «Каменная книга», «Горный пламень», «Над шахтой летят журавли», «Шахтёрские поэмы», «Донецкие просторы»... Он очень помогал - как советом, так и делом - начинающим писателям. В мае исполнится 45 лет со дня смерти этого светлого человека, именем которого названы улицы в Горловке и Донецке.

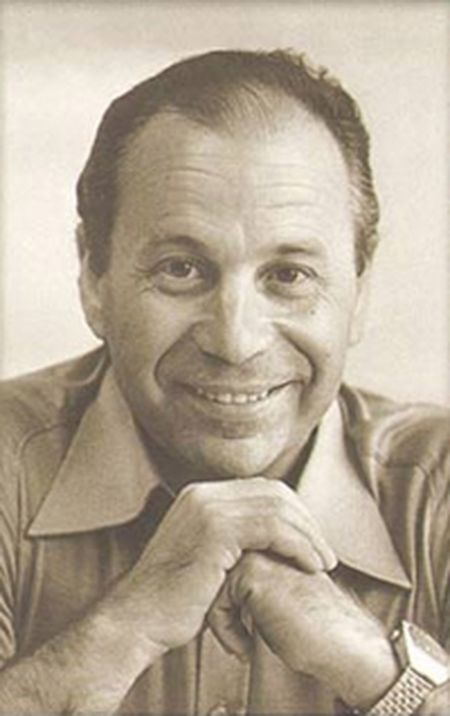

Песенный Пляцковский

Енакиевец Михаил Пляцковский одно время трудился в местной заводской многотиражке «За металл». Описывал красоты родного края, романтизировал работу метзавода. И уже тогда, по словам бывшего председателя Донецкой областной организации Национального союза писателей Украины Станислава Жуковского, который дружил с автором будущих шлягеров «Лада», «Крыша дома твоего», «Мамины глаза», «Через две зимы», пытался напевать свои стихотворения. Потом уехал покорять Москву. А покорил весь Союз.

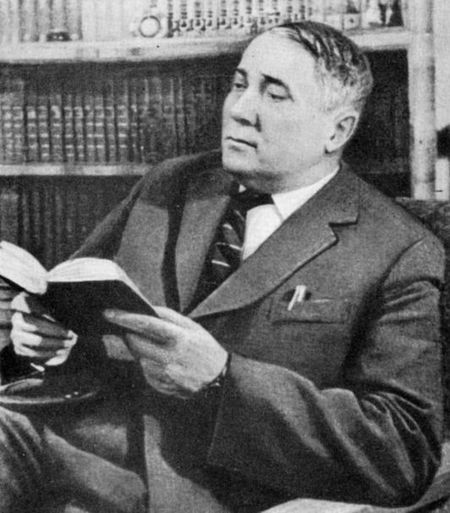

Сказочный Костыря

Иван Сергеевич родился в Днепропетровской области, а писать начал в Киеве, учась в мединституте. Но главные свои произведения создал на донецкой земле. Восемь лет он проработал в Горловке врачом - сначала педиатром, потом детским психиатром. Наконец, с головой ушёл в творчество. Он подарил нам «Сказку о солнечных братьях», «Как зверята ума набирались». И, конечно, - «Думы о Донбассе», где причудливо переплелись легенды, шахтёрские сказы, были, реальные факты. Именно Костыря был инициатором письма учёным, результатом которого стало присвоение малой планете №19916, открытой в 1976 году, имени Донбасс.

Медицинский Гроссман

Мало кто знает, но родившийся на Житомирщине создатель великого романа «Жизнь и судьба» тоже соприкоснулся с шахтёрским краем. С 1929 по 1932 годы Василий Семёнович жил в Донецке. Работал химиком-ассистентом в областном институте патологии и гигиены труда, а также был ассистентом кафедры общей химии в мединституте. Спустя два года после отъезда в Москву Гроссман опубликовал повесть из жизни шахтёров и заводской интеллигенции - «Глюкауф». Вышла она в газете «Литературный Донбасс» при поддержке Максима Горького.

Исторический Ле

Классик украинского исторического романа («Наливайко», «Богдан Хмельницкий») Иван Ле (на самом деле его фамилия Мойся - от родного села Мойсенцы, что на Черкасщине) приехал в Артёмовск в 1929-м уже маститым писателем. Ему в ту пору было 35, изданы сборники рассказов, пишется «Роман межгорья». Но и в нашем крае, где Ле два года редактировал журнал «Забой», ему нашёлся простор для творчества. О Донбассе его «Ритмы шахтёрки», «Интеграл» (в этой повести он даёт как бы собственный вариант окончания «Молоха», перенося действие, а с ним и часть купринских героев, в годы первой пятилетки), «Два дня в Новокраматорске»...

Справедливый Шутов

Поэт и прозаик, защитник Ленинграда от оккупантов, а наших героев - от забвения, почётный гражданин Донецка. Всё это - Виктор Шутов. Он оставил нам богатое наследство: стихотворные сборники, романы, книги для детей, повести, очерки о Донецке. И, конечно, песни о нашем крае - «Шахтёрская лирическая», «Город синих терриконов», «Любимый Донбасс», «Саур-Могила». Благодаря его упорству, боевому характеру, жажде справедливости появились книги «Смерти смотрели в лицо», «Рядовые подполья» и другие, открывающие правду о деятельности донецких подпольщиков в годы оккупации. Именем Шутова названа улица областного центра, а также литературная премия.

Сердечный Рыбалко

Фронтовик, получивший три ордена Красной Звезды и потерявший зрение после ранения в феврале 45-го на Одерском плацдарме, прославил Краматорск, почётным жителем которого стал. Начиная с 50-х годов, он издал 25 сборников поэзии, став в 1968-м лауреатом республиканской комсомольской премии им. Николая Островского (за «Дорогу на высоту»), а в 1985-м - лауреатом госпремии Украины им. Шевченко (за книгу «Незакатная звезда»). Название одного из сборников - «Глазами сердца» - объясняет, почему поэзия Николая Александровича была так популярна (письма ему шли со всех уголков СССР). Песня Александра Билаша на стихи Рыбалко «Я жил в такие времена» стала лауреатом всесоюзного телеконкурса «Песня-75».

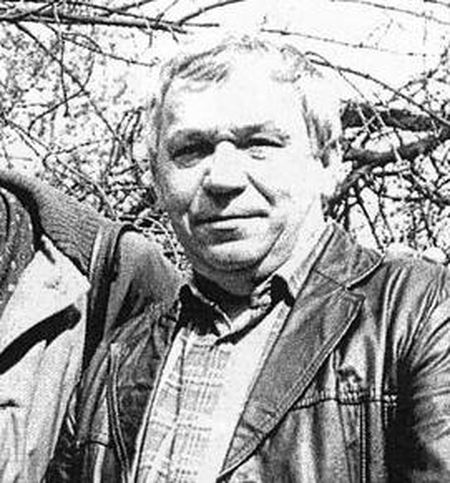

Несгибаемый Стус

Знаменитый диссидент, ставший посмертно Героем Украины, провёл в нашем крае школьные и студенческие годы. Некоторое время учительствовал в Горловке, в 1963 году в течение семи месяцев работал в нашей газете литературным редактором. В шахтёрском регионе Василий Семёнович начал писать. Да так, что известный современный литератор Оксана Забужко, читая во время визита в Донецк его стихотворение «Лысая гора», назвала его «лирической картой Донбасса, заданной Стусом, где в самой фонетике слышны завывания донецких ветров». Именно Донетчина, по мнению Оксаны Стефановны, сформировала его личность. Недавно в областной научной библиотеке им. Крупской открыли литературный музей Василия Стуса, основная часть которого перекочевала из Горловки.

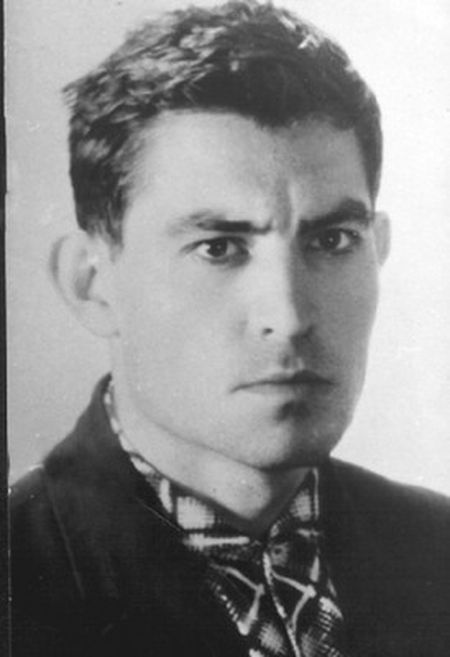

Волнительный Сосюра

Уроженец Дебальцева начинал как агроном. Хлебнул шахтёрского труда, гражданской войны (причём бился сначала на стороне УНР, затем уже - за Красную армию), в годы Великой Отечественной был военным корреспондентом, в 51-м стал объектом травли после статьи в газете «Правда», которая обвиняла его в «буржуазном национализме» за знаменитое стихотворение «Любіть Україну». Власти то обласкивали поэта (славу принесла революционно-романтическая поэма «Червона зима», написанная в 1922-м), то опускали по самую макушку... Волнительный, как и его жизнь, Сосюра, создавший огромное количество интимной любовной лирики, стал лауреатом Сталинской премии, был награждён двумя орденами Ленина.

Артёмовский Горбатов

Соавтор сценариев к телефильмам «Это было в Донбассе», «Непокорённые» и «Донецкие шахтёры», один из создателей объединения пролетарских писателей Донбасса «Забой», отец знаменитого романа «Донбасс» - родом с Луганщины. Большую часть жизни провёл в Москве, где и похоронен на Новодевичьем кладбище. Но и в нашем крае, а именно в Артёмовске (тогда - Бахмут) - провёл немало времени. Здесь Борис Леонтьевич окончил школу, нашёл своё призвание, начал печататься. В 14 лет он уже был рабкором губернской «Кочегарки». Некоторое время трудился строгальщиком по металлу на краматорском заводе, а потом с головой ушёл в журналистику. Первые повести и роман («Наш-город») Горбатов создал на донецкой земле.

Экранизируемая Роздобудько

Эта дончанка сейчас входит в топ-10 самых издаваемых украинских писателей. Победительница трёх национальных конкурсов «Коронация слова», обладатель международной литпремии им. князя Юрия Долгорукова. По произведениям нашей землячки сняты полнометражные фильмы и сериалы «Пуговица», «Осенние цветы», «Таинственный остров», «Ловушка». Как призналась она «Донбассу», её детские воспоминания, связанные с жизнью в Калининском районе Донецка, нашли отображение в романах «Якби» («Если…»), «Шестая дверь».

Фантастический Березин

Есть у нас и творцы параллельных реальностей да иных миров. Дончанин Фёдор Березин, служивший офицером-ракетчиком в Казахстане, а затем на Дальнем Востоке, уволившись в запас в звании капитана, вернулся в родной город. Был предпринимателем, проходчиком. А 15 лет назад занялся писательством. Да не шутейно - в 2001-м он основал в столице края клуб любителей фантастики «Странник», а также взял первое место на международном фестивале фантастики «Звёздный мост» в номинации «Лучший дебют» (за роман «Пепел»). Свой жанр Березин определяет как «фанта-стико-философ-ский технотриллер». Его книги печатают московские издательства.

Талантам несть числа!

Среди тех, кто прославлял наш край, были автор трилогии «Повесть о суровом друге», «Судьба Илюши Барабанова» и «Красные сабли», а также множества рассказов, повестей и очерков, посвящённых нашему краю («Огни Донбасса», «Шахтёрские сказки», «Битва на реке Кальмиус») Леонид Жариков; поднимавший после освобождения Донбасса местную писательскую организацию Павел Байдебура; великолепный лирик Наталья Хаткина (с 2010 года в память о ней в Донецке проводится литературный конкурс); лауреаты Госпремии СССР Сергей Борзенков и Владимир Попов; лауреаты Госпремии Украины - Леонид Талалай и Иван Дзюба. Поэтическое творчество Анатолия Кравченко оценено всеукраинской премией им. Ушакова и международной им. Винниченко. Последнюю получили также поэт Владимир Калиниченко и прозаик, многолетний «рулевой» литературного журнала «Донбасс» Виктор Логачёв. Глава писательской организации региона, автор юмористической прозы Павел Кущ, является единственным нашим земляком, отмеченным премией им. Остапа Вишни. Дончанин Олег Завязкин со сборником «Малява. Стихи о смерти и любви» в 2007 году победил в международном конкурсе «Русская премия».

Подготовил Андрей Кривцун.

Фольклор Донбасса - уникальное народное культурное наследие.

Один давний знакомый как-то нехотя признался: давно чувствовал антипатию к Донбассу. Говорит, после окончания столичного университета был готов ехать по распределению в любую из областей, кроме двух - Донецкой и Луганской. Наконец, именно о таком отношении к краю лаконично когда-то сказал поэт: «Не Украина и не Русь, боюсь, Донбасс тебя, боюсь …»

Чего в конкретном случае остерегался мой знакомый? Потому что у него, как и во многих соотечественников, промышленный край вызвал стойкие ассоциации: заводские дымоходы, шахтные копры и терриконы, которые загрязнили окружающую среду. А насчет всего остального Донбасс долго был своеобразной терра инкогнита, поскольку исконные богатейшие народные традиции отошли на второй план, потому что не очень вписывались в тогдашнюю характеристику индустриального края - «всесоюзная кочегарка», «становой хребет экономики».

Впрочем, сейчас Донбасс открывает и свои духовные сокровища.

Были еще казаками!

«Какой еще греч фольклор? - Как отрезал как-то кто-то из аборигенов региона. - Вот разве только есть горняцкие призывы вроде: «Дадим стране угля! Хотя мелкого, зато много! .. »Да еще то, что на заборах пишут о наших вождей …»

К счастью, таких «знатоков» теперь значительно меньше. Ведь образцы устного народного творчества передавались из поколения в поколение. Поэтому изучать было что. В этом убедились этнографы и писатели, которые записывали народное слово еще в начале XIX века. Например, в 1876 году в Киеве вышла книга Михаила Драгоманова «Малороссийские народные предания и рассказы», куда вошли и строки, записанные в донецких селах Нескучное и Ольгинской языке, на котором тогда говорили в здешнем краю, - украинский. То есть это сразу опровергает распространенную версию, мол, до начала «угольной лихорадки» донецкие степи были безлюдными, а потом тут заговорили языком первых переселенцев-мигрантов из российских губерний.

А чего только стоят древние легенды и думы о Саур-могилу, о Морозенко и других отважных рыцарей-казаков Самарской и Кальмиуской паланок, земли которых были на территории Донетчины! Кстати, только о самой Саур-могилу, ее происхождение и название сохранилось немало разнообразных преданий, легенд, песен, дум и т.д..

Поставили Морозенко на Саур-могилу:

«Смотри теперь, Морозенко,

и на свою Украину! .. »

Дума об отважном казацкого предводителя, которого жестоко казнили на Саур-могиле, «Дума о побеге трех братьев из Азова, из турецкой неволи», записанная от кобзарей, а также многие другие образцов народного творчества погодя стали известны далеко за пределами Донбасса. Сохранилось также много песен и дум о чумаков, дороги которых неизменно лежали через Донецкий край. В целом всю фольклорное наследие славного периода казачества и других лет можно считать своеобразным учебником по истории края. Тем более, что написан он не только эмоционально, колоритно, образно и доступно, но и правдиво - в отличие от страниц учебников, «тексты» которых более лаконичные и академические, или литературных произведений.

«Коногоном» несут более сотни лет

Новые песни и другие образцы устного народного творчества Донбасса, как водится, придумало жизнь: промышленный бум и стремительное превращение когда-то сельского края на урбанизированный. Причем этот фольклор имеет узкую специфику, ведь показывает невероятно тяжелую работу под землей и другие моменты шахтерской жизни.

Впервые записи донбасских песен обнародовал Глеб Успенский 1889 года в газете «Русские ведомости». «Похоже, тогда и сам писатель не подозревал, что открыл« новую Атлантиду »- поэтический новотворчисть шахтеров и представителей других рабочих профессий, которая начинает привлекать внимание собирателей фольклора», - считает доцент Донецкого национального университета Петр Тимофеев.

Поэтому рабочая «новая Атлантида» не исчезла бесследно благодаря летописцам, которые неутомимо собирали и сохранили самобытную творчество первых горняков. Среди них известные писатели Павел Беспощадный, Алексей Ионов, Иван Костыря. А фольклорист Петр Тимофеев за четверть века побывал почти во всех населенных пунктах края и записал более 18 (!) Тысяч текстов, из которых более 2000 (сказки, песни, частушки, пословицы) вошли в роскошный издание «протекших дней очарованье … ». Один из ярких образцов - известная песня-долгожитель «Коногон», которой уже более ста лет.

«Казалось бы, сколько перемен произошло в жизни нескольких поколений шахтеров, а эту песню помнят и поют до сих пор также на Урале, в Кузбассе», - говорит Петр Тимофеев.

Но не только старыми шахтерскими песнями уникальная здешняя устное народное творчество, ведь между дымоходов и терриконов исконно существовал традиционный крестьянский фольклор. В частности место в этой книге занимают обрядовые свадебные песни.

Добрый хозяин подземелья

Среди записанных в Донбассе сказок заметно преобладают социально-бытовые и о животных. А рядом с ними издавна существовали легенды о сокровищах, зарытых в безымянных балочках, могилах-курганах, о разбойниках. Побывав в здешних краях в позапрошлом веке, молодой писатель Антон Чехов слышал эти истории и в одном письме написал, что это «материал очень милый и ценный», а впоследствии использовал некоторые образцы устного народного творчества при написании нескольких рассказов, а также повести «Степь ».

Но самая популярная среди легенд история о Шубине - «подземного хозяина». Ведь в невероятно тяжелых и опасных условиях работы суеверные шахтеры свято верили в существование под землей грозной силы, которая способна и погубить людей, и спасти.

Существует несколько вариантов легенды о происхождении Шубина: будто это реальный горняк, поссорился с хозяином, взорвал шахту и с тех пор его дух бродит подземельям. В других преданиях говорится о представителе бывшего специальности, который в просторечии называли Шубин. Оказывается, чтобы проверить выжечь газ в выработках, человек надевал тулуп или шубу (защита от огня), зажигал факел и лез под землю. Уцелеть при этом удавалось не каждому. Шубин выступает в разных ипостасях, но преимущественно хорошим. Причем записано рассказы реальных людей, которые клянутся, что видели Шубина и спаслись благодаря его помощи.

Интересно, что с годами этот персонаж получил современное продолжение. В донецком парке кованых фигур есть фигура «хозяина подземелья», а местный пивзавод наладил выпуск полутемного пива «Добрый Шубин».

КОМПЕТЕНТНО

Петр ТИМОФЕЕВ,

доцент Донецкого национального университета:

Дело в том, что многие представляют Донбасс как место, куда когда-то люди съехались на заработки. Действительно, в 90-е годы XIX века сюда приехала колоссальное количество людей из других регионов. Поэтому существовал стереотип: здесь не никаких древних традиций фольклора.

На самом деле это край с богатым историческим прошлым, где до наших дней сохраняют самобытную народную культурное наследие, традиции, а возникновение фольклорных традиций исторически связано с заселением восточными славянами бассейна Северского Донца, начавшееся еще в ХII веках.

Я убедился, с каким уважением люди относятся к собирателям фольклора, помогают разыскать интересных исполнителей.

Есть еще одна очень важная особенность фольклора Донбасса. Это билингвизм - двуязычие. Наличие украинских слов в устойчивых русских текстах свидетельствует не только о знании исполнителем украинского фольклора, прежде песен, но и о том, что отдельные, поэтические элементы ассимилируются в русском тексте. Этому способствуют межнациональные браки, процессы взаимообогащения русской и украинской народных культур.

КРАСОТА И МУДРОСТЬ НАРОДНОГО СЛОВА

Что такое фольклор?Какие жанры фольклора вы знаете?

Что такое пословица?

Что такое поговорка?

Когда и как возникли пословицы?

Кто создавал пословицы?

Чем отличаются пословицы от поговорок?

Для чего используются в речи мудрые изречения?

Используешь ли ты в своей речи пословицы и поговорки?

Фольклор –энциклопедия народной жизни

Величайшее богатство народа - его язык! Тысячелетиями накапливаются и вечно живут в слове сокровища человеческой мысли и опыта. И, может быть, ни в одной из форм творчества народа с такой силой и так не проявляется его ум, так не отображается его история, общественный строй и быт, мировоззрение, как в устном народном творчестве или народном фольклоре.

Важнейшей особенностью фольклора в отличие от литературы является его устный способ передачи информации. К фольклорным произведениям относят, легенды, предания, сказки, песни, частушки, были, анекдоты и т.д. «Было время да прошло, а слова остались….», - гласит народная мудрость. И лучше не скажешь. Да прошли века, а след жизни поколений запечатлелся и продолжается в Слове.

Одной из разновидностей народного фольклора являются легенды - письменные предания о каких-нибудь исторических событиях или личностях. Так, легендарной личностью на Донбассе является «хозяин шахты» и покровитель шахтёров Шубин, а, посвященная ему «Легенда о добром Шубине», пожалуй, одна из самых популярных в крае. Существует несколько вариантов этой легенды, но, пожалуй, самая популярная гласит, что живет в глубине донбасских шахт дух, шахтеры зовут его Шубин. Когда-то он и сам был шахтером. При взрыве газа метана в забое погибла вся бригада, в живых остался только Шубин. От горя или от бессилия перед страшной бедой, люди обвинили в случившемся. Парень не смог выдержать оскорблений и спрятался в забое. Больше его никто не видел.

Но с тех пор и до сегодня Добрый Шубин до сих пор помогает шахтерам, предупреждая их об обвалах и возможных авариях. Это знает каждый шахтер. И чтобы не обидеть Шубина делятся с ним своим шахтерским «тормозком» и всегда говорят

На фото памятник Шубину

в парке кованых фигур

Какие еще легенды Донбасса вам известны?

Ученые этнографы изучают множество таких легенд. Конечно, не все в них правда, поэтому задача этнографа отделить правду от вымысла, и составить истинную картину событий.

Среди других видов фольклора на Донбассе популярны были, сказки и совсем короткие фразы, отражающие какое-либо явление жизни – поговорки и пословицы, значительная часть которых посвящена шахтерам и шахтерскому труду. Каждый из вас, наверняка слышал пословицы: «Шахтер в землю спускается, с белым светом прощается», «Шахтеру слава, когда много угля дает лава», «Уголек – что золото: и блестит, и ценится» и другие.

Так сложилось исторически, что Донбассу была уготовлена судьба края, который собирал разноязычные народы с самобытными этническими корнями, религиями, культурой. Их взаимопроникновение и обогащение выковало тот особый характер, который зовется донецким.

, от которого Даль получил его перстень-талисман.

"Толковый словарь живого великорусского языка" В.Даля

(в 4 томах: составлялся более 50 лет; опубликован в 1863-1866; содержал около 200 000 слов).

В былинах и легендах Илья Муромец, Алёша Попович и Добрыня Никитич вместе совершают подвиги. Но на самом деле они никогда не встречались, потому что жили в разное время: Добрыня Никитич - в Х веке, Алёша Попович - в ХІІІ веке, а Илья Муромец - в ХІІ веке. Но когда легенды столетиями передаются от одного поколения к другому, они обрастают новыми подробностями, знаменитые персонажи начинают совершать новые подвиги, а временные рамки постепенно размываются и смещаются.

Донбасс впервые предстал перед миром в произведениях устного народного творчества. Сказки, песни, частушки, пословицы, предания, обрядовые, народные песни, городские романсы, детский фольклор, заговоры, легенды Донбасса наиболее полно записаны в книге Петра Тимофеева «Протекших дней очарованье». Автор отобрал для издания 2053 самых интересных в поэтическом отношении произведений устного народного творчества.

Литература:

Даль В.И. Пословицы русского народа

Зимин В.И. Пословицы и поговорки Русского народа.

Жигулев А.М. Русские пословицы и поговорки.

Уваров Н.В. Энциклопедия народной мудрости. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые выражения, сравнения, устойчивые словосочетания, встречающиеся в русском живом языке во второй половине XX – начале XXI веков.

«С незапамятных времён хранит и приумножает наш народ свою духовную сокровищницу – устную народную поэзию. В сказках и легендах, былинах и лирических песнях, частушках и преданиях, пословицах и поговорках отражает он исторический и художественный опыт трудовых масс, их борьбу за свободу и социальную справедливость.

Донецкие частушки

Познакомилась я с парнем,

До чего же он востёр,

Я подумала – учитель,

Оказалось, что – шахтёр.

За любимого волнуюсь,

Признаюсь по честности,

Он работает в забое,

Я же – на поверхности.

Эх, шахта, забой

Под землёй нет солнца,

Буду лампочкой светить

Милому в оконце.

Обняла б, поцеловала,

Только милый мой далёк,

Под землёй в забое рубит

Для России уголёк.

Мне, подруга, о любимом

Позаботиться пора,

Он работает в забое,

Даёт уголь «на гора».

На работе мой любимый,

И волнуюсь за него,

Но улыбками встречаю

Я шахтёра своего.

А поглядите на такого:

Мало рубишь ты угля,

А не ходи ты возле дома,

Не расстраивай меня.

Ой, да край могучий, край певучий,

А дружный сталинский Донбасс!

И не отыщешь жизни лучшей,

Чем на руднике у нас!

*

Ой, что за горные комбайны!

А не машины – красота!

Уголь рубят, уголь грузят,

А под забоем – чистота!

*

Ой, устарел мой ухажёр –

А с молотком, с лопатой!

А ты комбайн, бери, шахтёр,

А потом невесту сватай!

*

Пословицы и поговорки

Шахтёр в землю спускается, с белым светом прощается

Шахтеру слава, когда много угля дает лава. от

Будь в лаве, как в бою, - прославишь Родину свою.

Закон шахтерский не забудь: стыдись работать как-нибудь.

На шахте тому почет, у кого уголь на-гора течет.

Чтобы шахтером называться, мало углем замараться.

Шахтерский забой - фронт передовой.

Шахтеру слава, когда много угля дает лава.

Можно с уверенностью сказать, что никто с таким усердием не занимался изучением шахтерского фольклора, как Ионов. Он обошел весь Донбасс, встречался со старожилами, молодежью, записывал сказы, легенды, песни, частушки, пословицы, которые бытовали в шахтерской среде. а книги-результат этой титанической работы.

В его сборник “Поет душа шахтерская” вошли песни о трудной шахтерской жизни в царское время. Давайте послушаем, как сами шахтеры рассказывают в песнях о своей доле.

Гибель коногона

Спускался в шахту утром ранним На повороте путь разрушен,

К своей лошадке вороной, С толчка забурится вагон”.

Цеплял он партию вагонов Вагон передний забурился,

И с нею мчался под забой. И он под партию попал.

Вот лошадь мчится по продольной, Он на колени вдруг свалился,

По темной, узкой и сырой, Кричит:”Товарищ, я пропал!”

А молодому коногону Со всех сторон сбежались люди.

Кричит с вагона тормозной: Стояли черною толпой,

“ Ах, тише, тише ради Бога! А коногона к шахтной клети

Гляди-ка, тут какой уклон, Несли с пробитой головой…

Донбасс впервые предстал перед миром в произведениях устного народного творчества.

Сказки, песни, частушки, пословицы, предания, обрядовые, народные песни, городские романсы, детский фольклор.