Иван Саввич Никитин родился 21 сентября (3 октября) 1824 г. в Воронеже, в семье зажиточного мещанина. Его отец торговал свечками.

Грамоте будущий литератор выучился рано. Этому способствовало близкое знакомство с сапожником, проживающим по соседству.

Когда Ивану исполнилось 8 лет, его отдали в духовное училище. Закончив его, он поступил в семинарию. Но обучение там пришлось прервать. Причиной стало стремительное разорение отца, быстро пристрастившегося к “зеленому змию”, а также смерть матери.

Все заботы о семье легли на плечи молодого человека. Никитин поступил на службу в свечную лавку. Позже она была продана за долги. На вырученные средства был приобретен постоялый двор.

Творческий путь

Никитин не был в восторге от “казенщины”, которая преобладала в воронежской семинарии, где он обучался. Воспоминания о тяжких годах учебы были изданы в 1861 г. в форме дневника.

Первые стихотворения Никитина появились в 1849 г. Многие из них носили подражательный характер.

В 1851 г. было написано стихотворение “Русь”. Оно было издано 2 года спустя, в газете “Воронежские губернские ведомости”.

Чуть позже его перепечатали в газете “Санкт-Петербургские ведомости”. Критики оценили патриотический пафос молодого поэта и стали называть его “новым А. Кольцовым”.

Позже стихотворения Никитина стали печататься в “Отечественных записках”, а также в журнале “Москватянин”.

После первых публикаций, Никитин стал членом местного клуба, куда входила вся воронежская интеллигенция. “Сердцем” клуба был Н. И. Второв. Он вскоре стал близким другом Никитина. Вторым хорошим другом поэта стал М. Ф. Де-Пуле. Он стал редактором почти всех его произведений.

Самый первый сборник вышел в 1856 г. Там были собраны стихотворения на самые различные темы. В основном поэт обращался к социальным проблемам и к религии. Критики оценили этот сборник неоднозначно.

В 1859 г. вышел второй сборник стихов Никитина. В 1861 г. вышел его “Дневник семинариста”. Произведение было напечатано в газете “Воронежская беседа”.

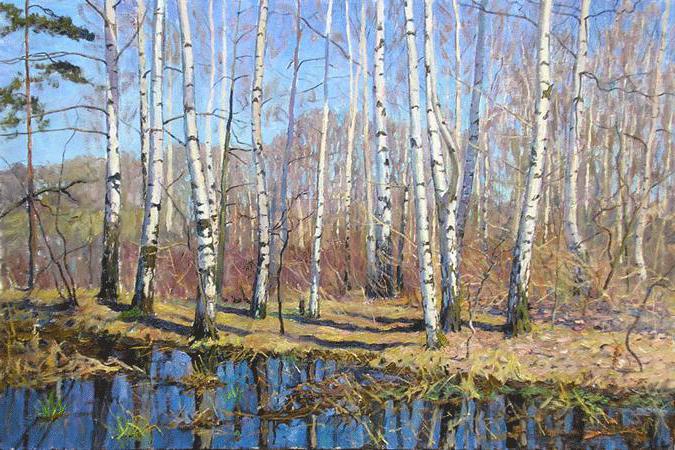

Также Никитин написал такие стихотворения для детей, как: “В темной чаще замолк соловей”, “Вечер ясен и тих”, “Живая речь, живые звуки”. Их сейчас проходят в 3 классе. С детства почувствовавший близость к природе, Никитин стал настоящим певцом родного края.

Особенности творчества

Значительное место в творчестве поэта уделено народным бедам и страданиям. Быт крестьянина замечательно описан в таких стихотворениях, как: “Уличная встреча”, “Нищий”, “Мать и дочь”, “Пахарь”, “Жена ямщика”.

Никитин горячо сочувствовал русскому народу и от души желал улучшения его незавидного положения. Одновременно поэт не занимался идеализацией крестьянства.

Русский мужик представлен в его произведениях часто грубым, оскотинившимся домашним деспотом. По мнению некоторых коллег по перу, Никитин не был подлинно народным поэтом. Его мировоззрение было мировоззрением городского человека, который наблюдал за жизнью крестьянства со стороны. По этой причине, по мнению критиков, в его творчестве нет подлинной глубины.

Влияние на русскую музыкальную культуру

Изучая краткую биографию Ивана Савича Никитина, следует знать, что на его творчество обратили внимание такие композиторы, как Римский-Корсаков и Э. Ф. Направник. На слова поэта было написано более шестидесяти романсов и песен. Многие музыкальные произведения стали широко популярными в народе.

В 2009 г. композитор А. Шарафутдинов написал на слова поэта песенный альбом “Радость и кручина”.

Болезнь и смерть

Здоровье Ивана Саввича всегда было слабым. Он часто болел. В последние годы жизни он страдал чахоткой. Поэт ушел из жизни 16 октября 1861 г., в Воронеже. Покоится Иван Никитин на местном кладбище, неподалеку от могилы поэта А. Кольцова. Это место сейчас называется литературным некрополем.

Другие варианты биографии

- Летом 1855 г. слабый и болезненный Иван Никитин сильно простудился после купания в реке. Болезнь протекала очень тяжело, с осложнениями. Поэт долгое время не мог встать с постели. Несколько раз ему казалось, что он умирает. Но на помощь ему, по его собственным словам, пришла вера. После этого Никитин стал творить в несколько ином ключе. В его стихотворениях стали все чаще появляться религиозно-мистические нотки.

- По некоторым данным, поэт страдал от наркотической зависимости. Он употреблял салохуанну – вещество, известное только в очень узком кругу.

- В 1911 г. в Воронеже был установлен памятник И. Никитину. Его автором был скульптор И. А. Шуклин. В доме, где жил поэт, ныне функционирует его дом-музей. В период с 1949 по 1974 гг. выходили почтовые марки с изображением поэта.

Новая функция! Средняя оценка, которую получили учащиеся в школе за эту биографию. Показать оценку

В тяжком дореформенном периоде началась биография Никитина Ивана Саввича как поэта, поэтому творчество его было наполнено страданиями подневольного, закрепощённого народа. Мотивы нужды, изнурительного труда, безысходного горя, вечной тоски характеризовали каждое его произведение.

Христианин

Поэт умел сопереживать, сочувствовать и помогать страждущим, именно поэтому биография Никитина содержит многие проявления чисто христианского отношения к ближнему. Большая часть его стихотворений и поэм имеет религиозное или философское содержание. Это поэмы "Кулак" и "Тарас", стихотворения "Моление о чаше", "Молитва дитяти", "Молитва". Современному читателю близка его пейзажная лирика, многие стихотворения знают наизусть, и это не зависит от возраста. Всё говорит о том, что биография Никитина судьбой написана навсегда, поскольку мотивы родной природы, здоровья, красивых людей и чистых чувств непреходящи и будут востребованы во все века.

Иван Саввич Никитин родился в сентябре 1824 года в семье небогатого воронежского купца, владельца маленького, практически кустарного заводика. Восьми лет его отдали в духовное училище, после чего он вознамерился стать священником и поступил в духовную семинарию Воронежа. Уже в юном возрасте Иван Саввич Никитин почувствовал жгучий интерес к литературе, читал много поэтических книг и сам пробовал сочинять. Кольцов, Жуковский и Пушкин стали его любимыми стихотворцами.

Мечты и реальность

В мечтах Иван Никитин, поэт, видел себя студентом столичного университета, где у него появилась возможность лицезреть легендарных писателей. Однако отец его разорился, заводик пришлось продать, чтобы купить разваливающийся постоялый двор и ещё долго-долго отдавать накопившиеся долги. Управлять этой гостиницей пришлось будущему поэту, чтобы помочь семье. Потому не только университет остался в далёких мечтах, но и семинарию пришлось оставить.

Об этих годах, наполненных трудом и заботами, он оставил потомкам много писем. Там проникновенно описывается любовь, которую питал к поэзии Иван Никитин. Стихи его наполнены сердечной болью за народ, принуждённый жить в нужде беспросветной, но в то же самое время поёт в каждой букве соловьиная русская речь, любуется окружающим миром, вольными просторами. Душа поэта осталась чистой, приобщённой к прекрасному, утешающейся словом раздольным.

Первые стихи

Иван Никитин стихи начал писать очень рано, как только научился складывать буквы, о чём он сам упоминает в письмах. Но сохранились они, к сожалению, не все. Самые ранние относятся к 1849 году. Первая же публикация сразу показала окружающим, что в мир пришёл настоящий поэт. Это стихотворение Ивана Никитина - "Русь" - стало хрестоматийным. Оно из той плеяды немногочисленных шедевров, которые и по сей день школьники с удовольствием учат наизусть. Никитин Иван Саввич стихи для детей писал всегда, довольно мало у него произведений, которые не были бы им понятны.

А первое опубликованное стихотворение мгновенно было перепечатано практически всеми газетами, издававшимися в России, и поэт стал знаменит. Однако первый сборник стихов появился только в 1856 году. Через три года в Воронеже открылся книжный магазин - оплот просвещения молодёжи, а владельцем его стал Иван Саввич Никитин. Интересные факты из жизни поэта были собираемы теми людьми, которые составляли цвет общественной жизни Воронежа, и которых собирал воедино этот культурный центр провинциального города - книжный магазин. К сожалению, продолжалось это счастье недолго. "В тёмной чаще замолк соловей..." - биография Никитина оказалась очень коротка.

Чахотка

Жизнь поэт прожил короткую, крайне тяжёлую, полную никогда не заканчивающимися хлопотами со множеством огорчений, поскольку отец его после разорения впал в непрекращающийся запой. Но каждую свободную минутку он посвящал занятиям поэзией - читал или писал. Однако силы были на исходе. Жизнь и творчество Ивана Саввича Никитина оборвала чахотка, которой он заболел от переутомления и невозможности обращать внимание на собственное здоровье. Он умер в год, когда рухнуло крепостное право (в 1861-м).

Освобождения крестьян он ждал всю жизнь, и каждой своей строкой торопил это событие. Будучи хозяином постоялого двора, он видел множество самых грязных сцен, общался с самыми разными людьми, принадлежащими к самым разным сословиям. Стихи его передавались из уст в уста даже теми, кто не умел читать, а воронежская интеллигенция называла его "вторым Кольцовым". На самом деле вторым он никогда не был, и от поэтики Кольцова поэтика Никитина довольно сильно отличается даже в самых ранних его стихотворениях, хотя Чернышевский однажды и попенял ему за подражательство.

Стихотворения и поэмы

Николай Добролюбов очень высоко оценил поэму Никитина "Кулак" за оригинальность, отметив и тот творческий рост, который получил поэт с момента предыдущих публикаций. В 1855 году были опубликованы стихи "Уличная встреча", "Жена ямщика", после которых поэт задумался о привнесении нового в свою манеру изложения.

И потому уже через два года пришли стихи, значительно отличающиеся от прежних: "Пахарь", "Ночлег в деревне", "Пряха", "Нищий", затем "Мать и дочь" и знаменитые "Поминки". В строках появились социальные мотивы. Особенно этим отличаются стихотворения "Мёртвое тело", "Старый слуга" и другие, созданные в последние его годы. В 1860-м уже смертельно больной Никитин написал единственное своё прозаическое произведение - "Дневник семинариста", где нашли место воспоминания его юности.

Музыка

Все его стихотворения настолько певучи, что сами просятся в песню. О светлых мгновениях жизни поэт писал: "Мир ясный душу осенит..." Более шестидесяти песен и романсов написали в разное время русские композиторы на стихи Никитина. И до сих пор поэзия Ивана Саввича композиторов интересует. Например, в 2009 году Александром Шарафутдиновым был записан целый альбом под названием "Радость и кручина".

Стихи Никитина всегда насыщены музыкой, они впитали в себя тот народный быт, подобный стону, который заставлял поэта, всю ночь проплакавшего над поэтической строкой, уничтожить её на рассвете, потому что недостаточно правдиво передала она то состояние, которое сделало ночь бессонной. Поэт кропотливо искал правду - пусть не в жизни, а в поэзии. Главное - он её нашёл.

![]()

Семья

Иван Саввич был более похож на мать - кроткую женщину, сердобольную, глубоко верующую, даже богомольную. Она, так же как и сам поэт, всю жизнь терпеливо ждала лучшей участи, безмерно страдая от крутого характера своего мужа. Отца знал весь Воронеж. Торговец предприимчивый, но сильно пьющий, первый кулачный боец в городе, о чём семья его знала лучше других. Иван Никитин отца очень любил за крепкость, за серьёзность, за практическую хватку, за деловитость.

Но как поэту мать дала ему значительно больше. Это исключительная, безмерная чуткость души, тонкий поэтический слух, мечтательность и глубокая вера. От самого рождения он общался со странниками, паломниками, богомольцами, которые посещали Митрофаниевскую обитель в Воронеже. Все они приходили в лавочку при заводе - покупать свечи.

Люди

Со всех концов страны сюда стекались люди, народный говор разных областей слышал и отмечал Никитин, ещё будучи маленьким мальчиком. Он очень любил рассказы паломников, охотно читал жития святых и другие духовные книги. Вот именно поэтому и отношение у поэта к русской природе получилось такое трепетное, почти религиозное.

Впоследствии, встречая и провожая ямщиков и извозчиков, купцов и странников, крестьян и бродячих артистов, будучи управляющим постоялым двором, Никитин так же охотно общался с проезжими людьми всей пестроты сословий русского общества. С ним люди были всегда предельно откровенны, поскольку поэт чуток и добр. Хотя истории их по большей части были очень горькими и тяжело ложились на сердце. Отдохновением была только поэзия. Публиковать стихи под своим именем в те времена было дурным тоном, а анонимно в воронежскую газету рукописи не принимались. Именно поэтому так поздно состоялась первая публикация стихов поэта.

Друзья

Члены воронежского кружка любителей чтения, среди которых оказался и редактор местной газеты Второв, сразу полюбили и стихи Никитина, и его самого. Некоторым нравились социальный протест и демократические нотки в его стихотворениях, а остальные упивались религиозными мотивами и гармонией в поэтических пейзажах.

В 1854 году Никитина узнали и в столице - его стихи были опубликованы в "Отечественных записках", а Кукольник написал о Никитине статью в "Библиотеку для чтения". Затем поэтом заинтересовался любитель литературы и высокопоставленный чиновник граф Толстой, после чего вышла отдельная книга Никитина с собственноручно выбранными Толстым стихами и предисловием, им же написанным.

О заимствованиях и подражаниях

Раннее творчество Никитина действительно прошло некую литературную школу, поскольку в его стихах первого периода можно услышать и Пушкина ("Лес"), и Кольцова ("Русь", "Весна в степи"), и Лермонтова ("На западе солнце", "Ключ"), и Майкова ("Вечер"), и Некрасова ("Уличная встреча", "Рассказ ямщика").

Однако это более похоже на единую эстетическую опору, поскольку все вышеперечисленные поэты опирались на фольклорные источники. Всегда есть общий прототип. У Никитина не ученичество это, а фольклорность поэтического мышления, простодушие народных укладов, привычек и отношения к творчеству, которое и в ту пору было в огромной части устным. Никитин даже не поэт, он - сказитель, который и должен жить посредством коллективного творчества.

Иван Саввич Никитин

Никитин Иван Саввич (1824/1861) - русский поэт и беллетрист. Творчество Никитина развивается в период, предшествующий реформам 1861 года, и наполнено такими мотивами, как нужда народа, тяжесть труда, безысходное горе, вечная тоска (поэмы «Тарас», «Кулак»), Написал стихотворения религиозно-философского содержания, такие, как «Молитва», «Молитва дитяти», «Моление о чаше» и др.

Гурьева Т.Н. Новый литературный словарь / Т.Н. Гурьева. – Ростов н/Д, Феникс, 2009, с. 190-191.

Никитин Иван Саввич (21.09.1824-16.10.1861), русский поэт. Родился в Воронеже в семье купца и владельца небольшого воско-белильного завода. В восьмилетнем возрасте он поступил в духовное училище, затем в Воронежскую семинарию, где у него пробудился интерес к литературе, он зачитывался Жуковским, Пушкиным и Кольцовым, которые стали любимыми его поэтами. Никитин мечтал поступить в университет, но разорение отца не позволило ему кончить даже семинарии, из которой он ушел в 1843, чтобы помогать семье. Завод был продан на уплату долгов, и вместо него отец приобрел полуразвалившийся постоялый двор, управлять которым начал Никитин. В письме о своей жизни в это время он рассказывал: “Любовь к родной литературе, к родному русскому слову не угасала во мне... Сердце мое обливалось кровью от грязных сцен; но, с помощью доброй воли, я не развратил своей души. Найдя свободную минуту, я уходил в какой-нибудь отдаленный уголок моего дома. Там я знакомился с тем, что составляет гордость человечества, там я слагал скромный стих, просившийся у меня из сердца”.

Ранние стихи Никитина относятся к 1849 - 1854. Первое появившееся в печати (21 ноября в “Воронежских губернских ведомостях”) стихотворение “Русь” было перепечатано многими газетами и принесло Никитину известность. В 1856 появился сборник его стихотворений.

В 1859 Никитин открыл книжный магазин с целью способствовать просвещению молодежи. Тяжелая жизнь, нужда, бесконечные хлопоты и огорчения, доставляемые отцом, впавшим с горя в запой, напряженные занятия поэзией в свободные от дел минуты - все это подорвало силы Никитина. Он умирает от чахотки.

Никитин Иван Саввич (1824 - 1861), поэт.

Родился 21 сентября (3 октября н.с.) в Воронеже в зажиточной мещанской семье. Начальное образование было домашним, затем учился в Воронежском духовном училище (1833 - 39). Образование продолжил в духовной семинарии, из которой вынужден был уйти (1839 - 43), причиной чего было разорение отца.

Тяжелые семейные обстоятельства привели к тому, что Никитин становится содержателем постоялого двора, более десяти лет находясь в общении с представителями разных сословий русского общества.

Стихи начал писать еще в училище, не оставляя этого занятия ни при каких обстоятельствах, но только в 1853 отдал свои стихи в редакцию "Воронежских губернских ведомостей". Вызвал интерес одного из руководителей газеты, историка, этнографа, организатора кружка воронежской интеллигенции Н.Второва. Снискал славу "второго Кольцова".

В 1854 - 55 публикует стихи "Бурлак", "Жена ямщика", "Уличная встреча". Н.Чернышевский осудил поэта за подражательство, тем самым заставив Никитина задуматься, что способствовало творческому росту. За этим последовала поэма "Кулак", получившая одобрение Н.Добролюбова, назвавшего ее оригинальным произведением. Последовали такие стихи, как "Ночлег в деревне" (1857 - 58), "Пахарь" (1856), "Нищий" (1857), "Пряха" (1858), "Поминки", "Мать и дочь"(1860) кар.

Во время общественного подъема 1860-х в стихах Никитина появляются социальные мотивы: "Старый слуга" (1859), "Мертвое тело", "Ехал из ярмарки ухарь-купец" (1858) и др.

На стихи Никитина создано свыше 60 романсов и песен русскими композиторами.

В 1860 было написано прозаическое произведение - "Дневник семинариста", вошедший в историю русской прозы.

В 1859, после успеха его второго сборника, Никитин приобрел книжную лавку, ставшую центром литературно-общественной жизни Воронежа. Но жизненные силы были на исходе, Никитин заболел чахоткой и 16 октября (28 н.с.) скончался в Воронеже.

Использованы материалы кн.: Русские писатели и поэты. Краткий биографический словарь. Москва, 2000.

Никитин Иван Саввич (3.10.1824-28.10.1861), поэт и писатель. Родился в г. Воронеж в обеспеченной мещанской семье с типичными патриархальными нравами. Отец Никитина Савва Евтихиевич был заметным в Воронеже человеком, предприимчивым торговцем, владельцем свечной лавки, первым кулачным бойцом. Мать поэта - кроткая, сердобольная, богомольная женщина - терпеливо сносила крутой характер мужа. От отца Никитин унаследовал «крепость и серьезность», практическую хватку и деловитость, от матери - душевную чуткость, мечтательность и поэтическую одаренность. Раннее детство Никитина прошло в окружении странников и богомольцев, собиравшихся к Митрофаниевской обители Воронежа со всех концов Руси, покупавших свечи в лавке отца. Мальчик рос в атмосфере народного говора, его восприимчивая душа жадно впитывала народные рассказы, жития святых, духовные стихи. Из-под церковных стен вынес Никитин трепетно-религиозное ощущение природы в духе замечательных народных стихов из «Голубиной книги».

Никитин учился в Воронежском духовном училище (1833-39) и семинарии (1839-43), но не окончил ее. Семинария уже не могла похвалиться тогда хорошим составом преподавателей: о кружке А. П. Серебрянского и А. В. Кольцова остались лишь воспоминания. Но вопреки суровым порядкам, подавлявшим личность семинаристов, эти воспоминания оказывали на молодежь благотворное влияние. Стихи «воронежского прасола» заучивались наизусть. Никитин как сын состоятельных родителей был вольноприходящим студентом, сохраняя независимость от семинарского начальства и широту интеллектуальных запросов. Он мечтал об университете, увлекался А. С. Пушкиным, В. А. Жуковским, М. Ю. Лермонтовым и Н. В. Гоголем, читал Шекспира. Уже в семинарии начал писать стихи, подражая песням и думам Кольцова.

В 1843 торговые дела отца резко ухудшаются. Никитин уходит из семинарии, становится сидельцем свечной лавки и торговцем вразнос по праздничным дням. Умирает мать, убитый горем и неудачами отец начинает пить, свалив на сына всю тяжесть хозяйственных забот. В 1844 Никитин вынужден продать свечной завод и стать содержателем постоялого двора. Более десятка лет он встречает извозчиков, ямщиков, странников, купцов и крестьян, живя в постоянном общении с проезжими людьми, с разными сословиями пестрого русского общества. Случайные постояльцы ведут себя откровенно с добрым и чутким «дворником», раскрывая перед ним свои тайны, рассказывая горькие житейские истории. Спасением от них являются книги, природа, религия и собственные стихи. «Найдя свободную минуту, - писал он, - я уходил в какой-нибудь отдаленный уголок моего дома. Там я знакомился с тем, что составляет гордость человечества, там я слагал скромный стих, просившийся у меня из сердца. Все написанное я скрывал, как преступление, от всякого постороннего лица и с рассветом сжигал строки, над которыми плакал во время бессонной ночи».

Только в 1849, спустя 10 лет после начала творческой деятельности, Никитин послал три стихотворения на суд в «Воронежские губернские ведомости». А когда редакция отказалась от публикации анонимных стихов, автор не решился сообщить свое имя и замолчал еще на четыре года. Первая публикация стихов Никитина появилась, когда ему стукнуло без малого 30 лет. За плечами была трудная школа жизни и 14 лет поэтического творчества для себя, без явных признаков чего-либо похожего на авторское самолюбие. Такому парадоксу трудно подыскать аналогию в истории русской поэзии XIX в. Принято считать, что молчание Никитина было вызвано упадком интереса к поэзии, которая в эпоху 1840 - н. 1850-х уступила место «все поглотившей» прозе. Но вряд ли процесс, совершавшийся на вершине литературного Олимпа, мог оказать существенное влияние на содержателя постоялого двора. Причина была в другом. Никитин совершенно по-народному относился к своей художественной одаренности. Она значила для него гораздо больше, чем обычный поэтический талант. Отдаваясь стихии творчества, поэт вырывался из повседневных условий мещанской жизни, обретая чувство возвышающей и окрыляющей душу свободы. Поэзия для него была формой «духовного делания», религиозного труда, внутреннего жизнестроительства. Этим определялась ее самоценность и самодостаточность, позволявшая сжигать на рассвете такие поэтические строки, над которыми Никитин проплакал всю бессонную ночь.

Лишь в 1853 Никитин вновь представил свои стихи в редакцию «Воронежских губернских ведомостей». Опубликованная на их страницах «Русь» положила начало литературной известности поэта. Им заинтересовался Н. И. Второв, один из сотрудников газеты, историк, этнограф и статистик, организатор кружка воронежской интеллигенции. Упрочивая за Никитиным славу «второго Кольцова», члены кружка, каждый по-своему, пытаются опекать его. Второв и П. А. Придорогин поощряют демократические темы и ноты социального протеста в стихах Никитина, а М. Ф. Де-Пуле и А. П. Нордштейн - религиозные мотивы и гармонические описания природы.

В 1854, в июньской книжке «Отечественных записок», Нордштейн знакомит с «новым Кольцовым» столичную публику, в «Библиотеке для чтения» статью о Никитине печатает Н. В. Кукольник. Наконец, высокопоставленный чиновник, гр. Д. Н. Толстой, оказывая Никитину свое покровительство, отбирает на свой вкус и публикует в 1856 его стихи отдельной книгой с собственным предисловием.

В раннем творчестве Никитин действительно проходит литературную школу А. С. Пушкина («Лес», 1849), А. В. Кольцова («Весна в степи», 1849; «Русь», 1851), М. Ю. Лермонтова («Ключ», 1850; «На западе солнце пылает», 1851), А. Н. Майкова («Вечер», 1850), Н. А. Некрасова («Рассказ ямщика», 1854; «Уличная встреча», 1855). Но и в зрелой поэзии Никитина часто ощущается эстетическая опора на тот или иной фольклорный или литературный источник - «текст-прототип». Заимствования в стихах Никитина свидетельствуют не столько об ученичестве, сколько об органической фольклорности его поэтического мышления, простодушно использующего чужое как свое. Никитин до конца дней сохранил такую свободу заимствований, равно как и свободу самоповторений. Все его пейзажи - вариации на тему утра или вечера на берегу озера или на берегу реки. Он не стыдится повторов или самоцитирований в той же мере, в какой не стыдится присваивать себе прекрасное или близкое его душевному настрою «чужое». Здесь он действует как сказитель, как народный поэт, творящий по законам коллективного творчества.

Никитин не только обходит эстетическое противостояние «чистого искусства» «некрасовской школе», но и пытается примирить и синтезировать эти противоборствующие направления. Синтез дается ему не сразу. В «Утре на берегу озера» (1854) происходит совмещение первого направления со вторым, порождающее некоторый диссонанс: майковская идиллия в начале стихотворения нарушается социальной драмой в его конце. «Мировая гармония», достигаемая на эстетически приподнятом уровне, вдруг сталкивается со «слезинкой ребенка» и возвращает поэта к горечи «злой существенности»: «А девчонка провожала / Грустным взглядом их, / И слеза у ней дрожала / В глазках голубых».

Но в стихах Никитина гармоничный мир природы и крестьянского труда по-своему очеловечивает, казалось бы, безысходный драматизм ситуации. Социальная драма смягчается поэтической картиной солнечного утра на озере, теплого ветерка, разноцветных огней по водной глади. Есть тут и детство в его беспечной игривости, в звучном радостном смехе, когда «на песке затрепетали окуньки, линьки». Вся полнота и красота мира Божия стоит у Никитина на страже мировой гармонии, подтверждая, что злом и неправдой не исчерпывается эта жизнь.

Именно с таких глубоко народных, христианских позиций Никитин чувствует всю односторонность непримиримой борьбы, начавшейся в русской поэзии между «чистым искусством» и «некрасовским направлением». Синтезируя некрасовские и кольцовские традиции, Никитин не чуждается поэтических открытий Ап. Майкова и Фета. И если в «Утре на берегу озера» происходит лишь совмещение противоборствующих друг с другом эстетических школ, то в классическом стихотворении «Утро» (1855) поэт достигает их органического синтеза.

Никитин не принимает поэта, одержимого «личной скорбью», противопоставляя ему творца, «уязвленного страданиями человечества», коренными противоречиями земного миропорядка («Поэту», 1853). Раздумья Никитина о мировом зле и мировом добре принимают, как правило, религиозный характер и развивают традицию кольцовских дум («Дума», 1849, «Вечность», «Небо», оба между 1849 и 1853; «Молитва», «Новый завет», оба 1853). Религиозность помогает духовно преодолевать роковые противоречия земного бытия. Мотивы сомнений у него довольно редки. Поэт размышляет о бессмертии, возвеличивает духовную красоту христианского самоотвержения («Моление о чаше», 1854).

Полагали, что религиозные мотивы в лирике Никитина противостоят его стихам, в которых обретает голос социальная тема. Говорили о контрасте, который обозначился между христианскими «думами» и бытовыми картинами из жизни простых людей - мещан, купцов и др. демократических слоев русского общества. Писали о религиозно-примирительных настроениях в ранней поэзии Никитина, которые он будто бы преодолел на зрелом этапе творчества. Такой взгляд на религиозные мотивы в лирике Никитина нуждается в переоценке. По сути дела все им написанное пронизано изнутри светоносными лучами православной религиозности, которая никогда не звала человека к «примирению с душевной неустроенностью» и социальной несправедливостью. Напротив, Православие несло религиозную энергию, направленную сперва на внутреннее просветление человека, а потом и на одухотворение окружающего мира. Как в раннем, так и в позднем творчестве Никитин неизменно обращался к христианской тематике.

«Зимняя ночь в деревне» (1853) - первый рассказ в стихах о русском народе. В нем закладывается фундамент довольно устойчивой в поэзии Никитина традиции: формируется жанр поэтической новеллы, захватывающей «прозу» народного быта, включающей в лирику некрасовский эпический сюжет. Но мир дольний приобретает у Никитина отблеск мира горнего: сквозь убогий быт проступает вечность. Этот быт не оставлен при себе, при своей земной скудости: он высвечен изнутри лучами христианской правды. Преображение довершает в финале народная песня, как бы рожденная стихиями заснеженных пространств и дальних дорог: «И Бог весть отколе / Песенник лихой / Вдруг промчался в поле / С тройкой удалой. / И в морозной дали / Тихо потонул / И напев печали, / И тоски разгул».

В ранних стихах Никитин создает целостный, романтически обобщенный образ живой природы. Поэт любит изображать ее в движении, в переходных состояниях: расцвет или наступление вечера, смена времен года. Как живое существо, степь у него помнит зимою о лете, о яркой зелени, о песнях залётных птиц. Эта память выводит степь из ее зимнего оцепенения, готовит приход весны («Весна в степи», 1849). Именно в природе ощущает поэт зримое присутствие благодатных сил. В стихотворении «Поле» (1849) она изображается как материнское, дающее жизнь существо. Человек - дитя природы, ее беспокойный младенец: чем ближе он к матери-природе, тем совершеннее и свободнее. Дыхание врачующей, целительной для человека стихии чувствуется в стихотворении «Лес» (1849): природа очищает душу человека от «горечи жизни обыденной», умиротворяет ее.

По мере творческого роста образ природы в лирике Никитина конкретизируется: сквозь дымку рассеивающегося тумана все чаще, все настойчивее проступают точные ее детали, зримые ее черты. В н. 1850-х в религиозно-философские стихи Никитина властно вторгается патриотическая тема, а вместе с нею и природа приобретает ярко выраженный русский колорит, участвует в создании целостного образа России, входит в национальный характер как формирующая и определяющая его стихия («Юг и Север», 1851). В этих стихах очевидно влияние лермонтовской «Родины». Вместе с тем не исключено воздействие на Никитина пейзажей Гоголя с их знаменитым «расширенным зрением», когда поэт вдруг приобретает чудесную дальнозоркость и видит мир широко и далеко во все стороны. Такова и никитинская «Русь», в которой поэт как бы парит над шатром голубых небес, обнимающих целостный мир России. И с заоблачных высот Русь открывается сразу вся, как на ладони: «Посмотрю на Юг - / Нивы зрелые... / Мурава лугов / Ковром стелется, / Виноград в садах / Наливается. / Гляну к Северу - / Там в глуши пустынь, / Снег, что белый пух, / Быстро кружится». Патриотические мотивы в лирике Никитина еще более крепнут в годы Крымской войны. Он воспринимает эти события как праведный гнев и праведный порыв России к освобождению православных братьев-славян от многовекового турецкого владычества («Война за веру», 1853). В стихотворении «Донцам» (1854) поэт приветствует «воинственное племя» донских казаков, вспоминает их исторические подвиги от времен татарских набегов и покорения Сибири Ермаком до событий Отечественной войны 1812, благословляет их на «великую войну» за честь и славу православного воинства, за освобождение «страждущих славян».

Патриотическая тема глубоко проникает и в собственно пейзажные стихи поэта. Такова классическая «Встреча зимы» (1854), в которой Никитин окончательно избавляется от романтически-обобщенного восприятия. В стихах передается сам процесс перехода осенней природы в зимнее состояние: «Поутру вчера дождь / В стекла окон стучал. / Над землею туман / Облаками вставал... / В полдень дождь перестал, / И, что белый пушок, / На осеннюю грязь / Начал падать снежок». Ночь довершает это чудесное преображение и дарит людям солнечное зимнее утро с легким чистым воздухом, с замерзшей рекой, с разноцветными огнями заснеженных полей, с алмазными капельками, застывшими на ветках берез. И затем, от конкретных штрихов и деталей, передающих трепетное мгновение природы, Никитин идет к созданию целостного образа русской зимы, устанавливая связь между ее суровыми стихиями и душевным укладом русского человека: «Да и нам ли подчас / Смерть не встретить, шутя, / Если к бурям у нас. / Привыкает дитя? / Когда мать в колыбель / На ночь сына кладет, / Под окном для него / Песни вьюга поет. / И разгул непогод / С ранних лет ему люб, / И растет богатырь, / Что под бурями дуб». В своих лирических новеллах из жизни народа и природы Никитин предвосхищает эпос Некрасова и, в частности, его поэму «Мороз, Красный нос». Поэтический строй «Мороза», созданного Некрасовым почти десять лет спустя, держится на тех же образах, выводящих бытовые факты к всенародному и всеприродному бытию. Предвосхищает Никитин и тему русского богатырства - ключевую в поэме-эпопее Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».

На зрелом этапе творчества Никитина углубляются социальные мотивы, и красота все чаще открывается не вне, а внутри народной жизни с ее трудовыми основами, с удалью, поэтической силой народных характеров. Одновременно с Некрасовым и даже опережая его, Никитин изображает частного человека из народа с индивидуальной судьбой, неповторимым характером. На смену песенной стихии кольцовского творчества приходит повествовательная, разрастается новеллистический сюжет. В поэзии оживает разноголосый мир мещан, дворовых, лакеев, мастеровых, извозчиков, крестьян-пахарей, не похожих друг на друга, по-разному воспринимающих социальные беды, по-разному откликающихся на противоречия повседневного бытия («Ночлег в деревне», 1857-58; «Пахарь», 1856; «Пряха», 1858; «Купец на пчельнике», «Неудачная присуха», «Ночлег извозчиков», все - 1854). Обнажается антагонизм между народом и имущими сословиями, в стихах появляется фигура народного обидчика - барин, оклеветавший слугу («Старый слуга», 1859), самодовольный барский холуй, уверенный в своей безнаказанности («Староста», 1856-58), чиновники, наживающиеся на мужицком горе («Мертвое тело», 1858), купчик лихой, походя разбивающий девичью судьбу («Ехал из ярмарки ухарь-купец...», 1858).

Вместе с тем социальная тема не является ни в лирике, ни в поэмах Никитина единственным источником драматизма народной жизни. Этот драматизм осмыслен поэтом более широко: беды народные часто связаны у него с капризами непредсказуемой русской судьбы, с прихотями природы, в т. ч. и греховностью природы человеческой. Обычно они неожиданны и непредотвратимы: раннее сиротство, внезапная смерть мужа, жены или детей, губительный град, уничтоживший колосистую рожь, падеж скота и др. Это отличает Никитина от Некрасова 1850-х, но сближает его с Некрасовым 1860-х, периода создания поэм из народной жизни: социальное обогащается у Никитина общенациональным, природным, вековым. Поэтому и отношение народа к невзгодам в творчестве Никитина более сдержанное и терпеливое: он мужественно принимает их как неизбежные испытания, сознавая бессмысленность ропота и изливая горе в песне («Внезапное горе», 1854). В лирике Никитина очень часто звучит свойственный русскому характеру мотив «веселия в грусти»: «Что за грусть, коли жив, - и сквозь слезы смейся!» Сила русского человека не в гневе, не в ярости, не в бунтарских порывах, а в умении мужественно нести свой крест. Внимание Никитина сосредоточено на внутренних силах, которые помогают народу одолевать свою судьбу. Для героя «Бурлака» (1854) спасительный исход открывается в порыве к свободе и воле: «И пошел в бурлаки. Разгуляли тоску / Волги-матушки синие волны!..»

С усложнением народных характеров у Никитина возникает потребность выхода за рамки лирических миниатюр к большому эпическому повествованию. Она и реализуется в поэмах из народной жизни («Кулак», 1857; «Тарас», 1860), а завершается в прозе «Дневником семинариста» (1860). В поэме «Тарас» есть попытка создать новый крестьянский характер. Главный герой ее - человек неспокойный, непоседливый, тянущийся в путь-дорогу на поиски лучшей доли. Здесь предчувствуются уже некрасовские странники, мужики-правдоискатели «Коробейников», «Кому на Руси жить хорошо».

В 1859, скопив долгими трудами необходимую сумму денег и воспользовавшись благотворительностью известного в России купца-мецената В. А. Кокорева, Никитин приобрел книжную лавку, ставшую культурным центром Воронежа. В этом же году Никитин издает второй сборник зрелых, реалистических произведений. В лирике поэта все более и более нарастали критические мотивы, с беспощадной иронией обличал он болтливых русских либералов и не обольщался относительно реформ «сверху», ожидая подъема народных сил. Но жизнь, полная лишений и невзгод, драматическая любовь, подкосившая душевные силы, не прошли бесследно для здоровья Никитина. Вскоре он тяжело заболел и умер от чахотки 37 лет от роду.

Никитин был учителем И. 3. Сурикова и С. Д. Дрожжина. О нем с любовью отзывались М. В. Исаковский и А. Т. Твардовский. На слова Никитина создано около 60 романсов и песен: «На старом кургане» В. С. Калинникова, «Встреча зимы» Н. А. Римского-Корсакова, «Песня бобыля» С. Монюшко, «Русь» Э. Ф. Направника и др.

Лебедев Ю.

Использованы материалы сайта Большая энциклопедия русского народа - http://www.rusinst.ru

Далее читайте:

Русские писатели и поэты (биографический справочник).

Сочинения:

Полн. собр. соч. и писем: В 3 т. / Под ред., с биограф. очерком, ст. и примеч. А. Г. Фомина. СПб., 1913-15;

Соч.: В 4 т. / Вступит. ст. Г. А. Костина. М., 1960-61;

Полн. собр. стихотв. / Предисл. Н. И. Рыленкова; М.; Л., 1965;

Собр. соч.: В 2 т. / Вступит ст. и примеч. Л. А. Плоткина. М., 1975.

Литература:

Де-Пуле М. Ф. Иван Саввич Никитин // Соч. Воронеж, 1869. Т. 1;

И. С. Никитин. Статьи и материалы о творчестве. Воронеж, 1962;

Тонков В. А. И. С. Никитин. Очерк жизни и творчества. Воронеж, 1964;

Скатов Н. Н. Поэты некрасовской школы. Л., 1968;

«Я Руси сын!..» К 150-летию со дня рождения И. С. Никитина. Воронеж, 1974;

Лебедев Ю. В. «И русский дух, и русской песни гул». К 170-летию со дня рождения И. С. Никитина // Литература в школе, 1993. № 6;

Кузнецов В. И. И. С. Никитин. М., 1991.

Ива́н Са́ввич Ники́тин (21 сентября (3 октября) 1824, Воронеж - 16 (28) октября 1861, там же ) - русский поэт.

Биография

Родился в семье торговца свечами Саввы Евтихиевича Никитина (1793-1864).

Учился в воронежской духовной семинарии. Семинария дала Никитину многое, однако казенная и скучная система образования юноше не нравилась, и свое отношение к этому укладу жизни он потом выразит в «Дневниках семинариста» (1861).

В 1844 году отец Никитина купил на улице Кирочной постоялый двор и поселился с сыном и семьёй здесь. Однако пьянство и буйный характер отца привели семью к разорению, вынудившему Никитина бросить семинарию и стать содержателем постоялого двора.

После первых публикаций Никитин вошёл в кружок местной интеллигенции, сложившийся вокруг Николая Ивановича Второва. Близкими друзьями Никитина стали сам Второв и ещё один из участников кружка, Михаил Фёдорович Де-Пуле (будущий душеприказчик, биограф и редактор изданий сочинений Никитина).

Оставаясь содержателем постоялого двора, Никитин много занимался самообразованием, изучая французский и немецкий языки, а также произведения русских и зарубежных писателей (Шекспира, Шиллера, Гёте, Гюго и других). В 1859 г. Никитин воспользовался ссудой в 3000 рублей, полученной при посредничестве друзей от известного предпринимателя и мецената Василия Александровича Кокорева, и открыл в центре Воронежа книжный магазин с читальней, который быстро стал одним из центров культурной жизни города.

Скончался И. С. Никитин от чахотки 16 октября 1861 года в Воронеже, где и был похоронен. Со временем кладбище ликвидировали, на его месте построили цирк. Могилу И. С. Никитина и ещё несколько могил, одна из которых - захоронение другого известного поэта А. В. Кольцова , не тронули. Это место огорожено и называется «Литературный некрополь».

Творчество

Самые ранние из сохранившихся стихотворений относятся к 1849 году, многие из них носят подражательный характер. Дебютировал в печати стихотворением «Русь», написанным в 1851 г., но опубликованном в «Воронежских губернских ведомостях» только 21 ноября 1853 г., то есть уже после начала Крымской войны. Патриотический пафос стихотворения сделал его весьма злободневным. 11 декабря 1853 г. оно было перепечатано в газете «С.-петербургские ведомости» со следующим комментарием:

В дальнейшем стихотворения Никитина печатались в журналах «Москвитянин», «Отечественные записки» и других изданиях.

В первый отдельный сборник (1856) вошли стихотворения на самые разные темы, от религиозной до социальной. Сборник вызвал разноречивые отклики. Второй сборник стихотворений вышел в 1859 году. Прозаический «Дневник семинариста» напечатан в «Воронежской Беседе за 1861 г.» (1861).

Никитин считается мастером русского поэтического пейзажа и преемником Кольцова . Главные темы в поэзии Никитина - родная природа, тяжкий труд и беспросветная жизнь крестьян, страдания городской бедноты, протест против несправедливого устройства жизни.

Поэма «Кулак»

Крупнейшее поэтическое произведение Никитина, поэма «Кулак», начата была в октябре 1854 г. Первая редакция была закончена к сентябрю 1856 г. Вторая редакция, в которую поэт внёс существенные исправления, была закончена к началу 1857 г. Первая публикация - отдельным изданием в 1858 г. (дата цензурного разрешения - 25 августа 1857 г.).

Слово «кулак» обозначало во времена Никитина не зажиточного крестьянина, как это установилось позднее, а совсем другой социальный тип. По Далю, кулак - «перекупщик, переторговщик… на базарах и пристанях, сам безденежный, живёт обманом, обсчётом, обмером» . В центре поэмы Никитина - образ именно такого кулака, воронежского мещанина Карпа Лукича. Этот разорившийся купец с трудом добывает средства к жизни мелким мошенничеством на рынке, не может выбиться из жестокой бедности, пьянствует и тиранит своих домашних. Поэт показывает нам в разных жизненных ситуациях характер этого лица, внутреннюю жизнь его дома, судьбу его домашних (жены и дочери). В поэме сильны автобиографические черты: главный герой и его жена во многом напоминают родителей поэта.

Поэма вызвала одобрительные отзывы Добролюбова и других критиков. В анонимной рецензии «Московского обозрения» было сказано:

Поэзия Никитина и русская музыкальная культура

На слова Никитина написано более 60 песен и романсов, многие - очень известными композиторами (Направник, Калинников, Римский-Корсаков). Некоторые стихотворения Никитина, положенные на музыку, стали популярными народными песнями. Наиболее известен «Ухарь-купец» («Ехал на ярмарку ухарь-купец…»), подвергшийся, впрочем, в народной версии сокращению и переделке, которые совершенно изменили нравственный смысл стихотворения.

В 2009 году композитор Александр Шарафутдинов записал на стихи Никитина альбом песен «Радость и Кручина».

Память

- В Воронеже в 1911 году на Никитинской площади был установлен памятник поэту по проекту скульптора И. А. Шуклина.

- В Воронеже, в доме, где поэт жил с 1846 года, с 1924 года действует литературно-мемориальный Дом-музей Никитина (Воронежский областной литературный музей имени И. С. Никитина).

- В честь Ивана Саввича названа улица в городе Воронеже.

- Воронежская областная универсальная научная библиотека носит имя поэта.

- В Липецке есть улица Никитина.

- В Новосибирске есть улица Никитина. Многие новосибирцы ошибочно полагают, что название улицы посвящено Афанасию Никитину.

- В Воронеже функционирует гимназия имени И. С. Никитина.

- В 1949 и 1974 годах в СССР были выпущены почтовые марки с изображением И. С. Никитина.

- В 2011 году к 425-летию Воронежа Почта России выпустила открытку с изображением памятника И. С. Никитину (скульптор И. А. Шуклин).

File:Stamp of USSR 1441.jpg| 1949 год,

номинал 40 коп.

File:Stamp of USSR 1442.jpg| 1949 год,

номинал 1 руб.

File:Soviet stamp 1974 Nikitin 1824 to 1861.JPG| 1974 год,

номинал 4 коп.

Никитин Иван Саввич (21 сентября (3 октября) 1824 года, Воронеж - 16 октября 1861 года, Воронеж) - русский поэт, прозаик.

Родился Иван Никитин в Воронеже в семье торговца свечами. Получил образование в Воронежском приходском (1833) и уездном (1834–1839) духовных училищах и поступил в 1839 в духовную семинарию в литературной жизни которой несколько ранее участвовал А.В. Кольцов. Еще во время учебы Ивана в приходском училище, торговые дела отца пошатнулись, он начал пить и практически полностью разорился. Напряженная обстановка в семье в те годы вынудила Ивана Никитина относится к учебе небрежно, пропускать занятия в следствии чего он был отчислен из семинарии в 1843 году «за малоуспешность». Однако в семинарии Никитин горячо пристрастился к чтению и полюбил литературу. Отец разорившийся к тому времени совершенно, после продажи всего имущества, приобрел постоялый двор, где Никитин и занялся хозяйством выполняя даже обязанности дворника.

Однако, несмотря на тяжелую жизненную обстановку, Иван Никитин не опустился духовно и не оставил своей любви к литературе. Самые ранние его литературные опыты относятся к 1849 году. В ноябре 1853 года Никитин послал три стихотворения в «Воронежские Губернские Ведомости». Одно из них - патриотическое «Русь» - доставило поэту популярность в Воронеже. Стоявшие тогда во главе «Воронежских Губернских Ведомостей» Н.И. Второв и К.О. Александров-Дольник, приняли живое участие в Никитине и ввели его в группировавшийся около них кружок местной интеллигенции.

В 1854 Н.В. Кукольник опубликовал в своей «Библиотеке для чтения» две подборки стихотворений Никитина; несколько стихотворений вышли в журнале «Москвитянин». Быстрая известность окрылила Никитина, он упорно занимается самообразованием (в т.ч. изучением французского и немецкого языков, переводами из Фр. Шиллера и Г. Гейне), опять одевается «по моде» и становится, по словам его неустанного попечителя Второва, «светским человеком». В то же время резкое ухудшение состояния здоровья, последствие тяжелого физического труда, способствовало усилению скорбной тональности поэзии Никитина. В 1856 вышел его первый сборник Стихотворения, вызвавший как одобрительные, так и резкие (за «несамостоятельность» – Н.Г. Чернышевский в журнале «Современник») отзывы критики.

После отъезда в 1857 г. из Воронежа Второва, который стал самым близким другом Ивана Никитина, и после распадения второвского кружка поэт с чрезвычайной остротой почувствовал вновь тяжесть жизненной и семейной обстановки, пессимистическое настроение с большей силой захватило его, творческое возбуждение сменилось резким упадком творческих сил, сомнением в своем даровании. В 1858 г. вышла большая поэма Ивана Никитина - «Кулак». Критика встретила «Кулака» очень сочувственно; с большой похвалой отнесся к поэме обролюбов, такой же успех «Кулак» имел и у публики: менее чем через год после его выхода он уже разошелся, принеся Никитину довольно значительный доход.

В 1859 году Иван Никитин, при содействии В.А. Кокорева, давшего Никитину взаймы 3000 р., открывает в Воронеже книжный магазин и при нем дешевую библиотеку, ставшие одним из культурных центров города. В том же году Никитин выпустил новый сборник стихотворений, встреченный критикой гораздо холоднее, чем «Кулак».

Весь 1859 г. поэт проболел; небольшое улучшение здоровья чередовалось с ухудшением. Сначала 1860 г. его здоровье стало поправляться, настроение сделалось более жизнерадостным, литературная производительность поднялась, интерес к общественной жизни снова повысился. Летом 1860 г. поэт побывал в Москве и Петрограде. Книжная торговля Никитина шла довольно успешно. Во второй половине 1860 г. Никитин чувствовал себя хорошо, много работал, написал большое прозаическое произведение «Дневник семинариста», напечатанный в «Воронежской Беседе на 1861 г.» и получивший одобрительные отзывы критики.

В мае 1861 г. Никитин сильно простудился. Эта простуда, обострив туберкулезный процесс, оказалась роковой. За все время продолжительной болезни поэт испытывал самые тяжелые физические страдания. Умер Иван Саввич Никитин в Воронеже 16 (28) октября 1861.

На слова Ивана Саввича Никитина, одного из ярчайших русских крестьянских поэтов, преемника Кольцова, литературного учителя И.З. Сурикова, С.Д. Дрожжина и других художников-самородков, развивавшихся в русле некрасовской школы, написано более 60 романсов и песен.