доктор психологических наук,

профессор МОСУ

Среди управляющих воздействий по отношению к конфликту центральное место занимает его разрешение. Далеко не все конфликты можно предупредить. Поэтому очень важно уметь конструктивно выходить из них.

Формы и критерии завершения конфликтов

В современной конфликтологии стало традиционным завершающий этап в динамике конфликта называть «разрешение конфликта» . В широком смысле правильнее говорить о завершении, которое заключается в окончании конфликта по любым причинам . Разрешение, наряду с урегулированием, затуханием, устранением и перерастанием в другой конфликт является формой завершения конфликта .

Кадровому работнику , исходя из сложившейся ситуации, целесообразно уметь использовать перечисленные варианты выхода из конфликтного взаимодействия, а для этого следует воспользоваться советами, приводимыми ниже.

Прежде всего схематически отобразим основные формы завершения конфликта .

Поясним каждую из них.

Разрешение конфликта — это совместная деятельность его участников, направленная на прекращение противодействия и решение проблемы, которая привела к столкновению. Оно предполагает активность обеих сторон по преобразованию условий, в которых они взаимодействуют, по устранению причин конфликта. Для разрешения конфликта необходимо изменение самих оппонентов (или хотя бы одного из них), отстаиваемых позиций. Часто разрешение основывается на изменении отношения оппонентов к объекту конфликта или друг к другу.

Урегулирование конфликта отличается от разрешения тем, что в устранении противоречия между оппонентами принимает участие третья сторона. Ее участие возможно как с согласия противоборствующих сторон, так и без него.

При завершении конфликта не всегда разрешается противоречие, лежащее в его основе. Только около 62% конфликтов между руководителями и подчиненными разрешается или регулируется. В 38% конфликтов противоречие не разрешается или обостряется. Это происходит тогда, когда конфликт затухает (6%), перерастает в другой (15%) или устраняется административным путем (17%).

Затухание конфликта — это временное прекращение противодействия при сохранении основных признаков конфликта: противоречий и напряженных отношений. Конфликт переходит из «явной» формы в скрытую. Затухание обычно происходит в результате:

- потери мотивации к противоборству (объект конфликта потерял свою актуальность);

- переориентации мотива, переключения на неотложные дела и т.п.;

- истощения ресурсов, сил и возможностей для борьбы.

Под устранением конфликта понимают такое воздействие на него, в результате которого ликвидируются основные его структурные элементы. Несмотря на «неконструктивность» устранения, существуют ситуации, которые требуют быстрых и решительных воздействий на конфликт (угроза насилия, гибели людей, дефицит времени или материальных возможностей). Устранение конфликта возможно с помощью следующих способов:

- изъятие из противоборства одного из оппонентов (перевод в другой отдел, филиал; увольнение с работы);

- исключение взаимодействия оппонентов на длительное время (отправка в командировку одного или обоих и т.п.);

- устранение объекта конфликта (лишение конфликтующих возможности иметь доступ к объекту конфликта).

К сожалению, руководители организаций и кадровых подразделений довольно часто грешат использованием именно этого способа прекращения конфликта.

Перерастание в другой конфликт имеет место тогда, когда в отношениях сторон возникает новое, более значимое противоречие и происходит смена объекта конфликта.

Теперь о критериях разрешения конфликта . По мнению американского конфликтолога М. Дойча, основным критерием разрешения конфликта является удовлетворенность сторон его результатами. Видный отечественный конфликтолог А.Я. Анцупов критериями конструктивного разрешения конфликта считает степень разрешения противоречия , лежащего в основе конфликта и победу в нем правого оппонента . Важно, чтобы при разрешении конфликта было найдено решение проблемы, из-за которой он возник. Чем полнее разрешено противоречие, тем больше шансов для нормализации отношений между участниками, меньше вероятность перерастания конфликта в новое противоборство.

Не менее существенной является победа правой стороны. Утверждение истины, победа справедливости благоприятно сказываются на социально-психологическом климате предприятия, эффективности совместной деятельности, и кроме того, служат предупреждением лицам, которые потенциально могут стремиться достичь с помощью конфликта сомнительной с правовой или нравственной точки зрения цели.

Также не стоит забывать, что у неправой стороны тоже есть свои интересы. Если их вообще игнорировать, не стремиться переориентировать мотивацию неправого оппонента, то это в дальнейшем чревато новыми конфликтами.

Условия и факторы конструктивного разрешения конфликтов

Прекращение конфликтного взаимодействия — первое и очевидное условие начала разрешения любого конфликта. До тех пор, пока будут предприниматься какие-то меры с одной или с двух сторон по усилению своей позиции или ослаблению позиции оппонента с помощью насилия, речь о разрешении конфликта идти не может.

Поиск общих или близких по содержанию точек соприкосновения в целях, интересах оппонентов предполагает анализ как своих целей и интересов, так и целей и интересов другой стороны. Если стороны хотят разрешить конфликт, они должны сосредоточиться на интересах, а не на личности оппонента.

При разрешении конфликта сохраняется устойчивое негативное отношение сторон друг к другу. Оно выражается в отрицательном мнении об оппоненте и в негативных эмоциях по отношению к нему. Чтобы приступить к разрешению конфликта, необходимо смягчить это негативное отношение. Главное — снизить интенсивность негативных эмоций , переживаемых по отношению к оппоненту.

Одновременно целесообразно перестать видеть в оппоненте врага, противника . Важно понять, что проблему, из-за которой возник конфликт, лучше решать сообща, объединив усилия. Этому способствует, во-первых, критический анализ собственной позиции и действий — выявление и признание собственных ошибок снижает негативное восприятие оппонента. Во-вторых, необходимо постараться понять интересы другого. Понять — не значит принять или оправдать. Однако это расширит представление об оппоненте, сделает его более объективным. В-третьих, целесообразно выделить конструктивное начало в поведении или даже в намерениях оппонента. Не бывает абсолютно плохих или абсолютно хороших людей или социальных групп. В каждом есть что-то положительное, на него и необходимо опереться при разрешении конфликта.

Важно уменьшить негативные эмоции противоположной стороны . Среди приемов выделяют такие, как положительная оценка некоторых действий оппонента, готовность идти на сближение позиций, обращение к третьей стороне, которая авторитетна для оппонента, критичное отношение к самому себе, уравновешенное собственное поведение и др.

Объективное обсуждение проблемы , выяснение сути конфликта, умение сторон видеть главное способствуют успешному поиску решения противоречия. Акцентирование внимания на второстепенных вопросах, забота только о своих интересах снижают шансы конструктивного решения проблемы.

Когда стороны объединяют усилия по завершению конфликта, необходим учет статусов (должностного положения) друг друга . Сторона, занимающая подчиненное положение или имеющая статус младшего, должна осознавать пределы уступок, которые может себе позволить ее оппонент. Слишком радикальные требования могут спровоцировать сильную сторону на возврат к конфликтному противоборству.

Еще одно немаловажное условие — выбор оптимальной стратегии разрешения , соответствующей данным обстоятельствам. Такими стратегиями являются сотрудничество и компромисс, и только иногда — уход от конфликта.

Успешность завершения конфликтов зависит от того, как оппоненты учитывают факторы, оказывающие влияние на этот процесс. К ним относят:

- время: наличие времени для обсуждения проблемы, выяснения позиций и интересов, выработки решений. Сокращение времени вдвое от имеющегося в распоряжении для достижения согласия, ведет к повышению вероятности выбора альтернативы, отличающейся большей агрессивностью;

- третья сторона: участие в завершении конфликта нейтральных лиц (медиаторов), которые помогают оппонентам решить проблему;

- своевременность: стороны приступают к разрешению конфликта на ранних стадиях его развития. Логика проста: меньше противодействия — меньше ущерба — меньше обиды и претензий — больше возможностей для того, чтобы договориться;

- равновесие сил: если конфликтующие стороны примерно равны по возможностям (равные статусы или должностное положение), то они вынуждены искать пути к мирному решению проблемы;

- культура: высокий уровень общей культуры оппонентов снижает вероятность насильственного развития конфликта. Выявлено, что конфликты в органах государственного управления разрешаются более конструктивно при наличии у оппонентов высоких деловых и нравственных качеств;

- единство ценностей: наличие согласия между конфликтующими сторонами по поводу того, что должно представлять собою приемлемое решение. Конфликты более или менее регулируемые, когда у их участников есть общая система ценностей, целей и интересов;

- опыт (пример): наличие опыта решения подобных проблем хотя бы у одного из оппонентов, а также знание примеров разрешения аналогичных конфликтов;

- отношения: хорошие отношения между оппонентами до конфликта способствуют более полному разрешению противоречия.

Алгоритм разрешения конфликта

Разрешение конфликта представляет собой многоступенчатый процесс, который включает в себя анализ и оценку ситуации, выбор способа разрешения конфликта, формирование плана действий, его реализацию, оценку эффективности своих действий.

Аналитический этап предполагает сбор и оценку информации по следующим проблемам:

- объект конфликта (материальный, социальный или идеальный; делим или неделим; может ли быть изъят или заменен; какова его доступность для каждой из сторон);

- оппонент (общие данные о нем, его психологические особенности; отношения оппонента с руководством; возможности по усилению своего ранга; его цели, интересы, позиция; правовые и нравственные основы его требований; предыдущие действия в конфликте, допущенные ошибки; в чем интересы совпадают, а в чем — нет и др.);

- собственная позиция (цели, ценности, интересы, действия в конфликте; правовая и нравственная основы собственных требований, их аргументированность и доказательность; допущенные ошибки и возможность их признания перед оппонентом и др.);

- причины и непосредственный повод, приведшие к конфликту;

- социальная среда (ситуация в компании; какие задачи решает компания, оппонент, и как конфликт влияет на них; кто и как поддерживает каждого из оппонентов; какова реакция руководства, общественности, подчиненных, если они есть у оппонентов; что им известно о конфликте);

- вторичная рефлексия (представление субъекта о том, как его оппонент воспринимает конфликтную ситуацию, «как он воспринимает меня», «мое представление о конфликте» и т.д.).

Источниками информации выступают личные наблюдения, беседы с руководством, подчиненными, неформальными лидерами, своими друзьями и друзьями оппонентов, свидетелями конфликта и др.

Проанализировав и оценив конфликтную ситуацию, оппоненты прогнозируют варианты разрешения конфликта и определяют соответствующие своим интересам и ситуации стратегии его разрешения . Прогнозируются:

Наиболее благоприятное развитие событий;

- наименее благоприятное развитие событий;

- наиболее реальное развитие событий;

- как разрешится противоречие, если просто прекратить активные действия в конфликте.

Важно определить критерии разрешения конфликта , причем они должны признаваться обеими сторонами. К ним относят:

Правовые нормы;

- нравственные принципы;

- мнение авторитетных лиц;

- прецеденты решения аналогичных проблем в прошлом;

- традиции.

Мероприятия по реализации намеченного плана проводят в соответствии с выбранным способом разрешения конфликта. Если необходимо, то производится коррекция ранее намеченного плана (возвращение к обсуждению; выдвижение альтернатив; выдвижение новых аргументов; обращение к третьим лицам; обсуждение дополнительных уступок).

Контроль эффективности собственных действий предполагает критические ответы самому себе на вопросы:

- зачем я это делаю?

- чего хочу добиться?

- что затрудняет реализацию намеченного плана?

- справедливы ли мои действия?

- какие необходимо предпринять действия по устранению помех разрешения конфликта?

По завершении конфликта целесообразно:

- проанализировать ошибки собственного поведения;

- обобщить полученные знания и опыт решения проблемы;

- попытаться нормализовать отношения с недавним оппонентом;

- снять дискомфорт (если он возник) в отношениях с окружающими;

- минимизировать отрицательные последствия конфликта в собственном состоянии, деятельности и поведении.

Как отмечалось выше, большое значение имеет выбор стратегии разрешения конфликта. Наиболее эффективными являются компромисс и сотрудничество. Компромисс состоит в желании оппонентов завершить конфликт частичными уступками. Он характеризуется отказом от части ранее выдвигавшихся требований, готовностью признать претензии другой стороны частично обоснованными, готовностью простить. Компромисс эффективен в случаях:

Понимания оппонентом, что он и соперник обладают равными возможностями;

- наличия взаимоисключающих интересов;

- удовлетворения временным решением;

- угрозы потерять все.

Сегодня компромисс — наиболее часто используемая стратегия завершения конфликтов. Для его достижения может быть рекомендована техника открытого разговора , которая заключается в следующем:

- заявить, что конфликт невыгоден обоим конфликтующим;

- предложить конфликт прекратить;

- признать свои ошибки, уже сделанные в конфликте (они наверняка есть, и признать их для вас почти ничего не стоит);

- сделать уступки оппоненту, где это возможно, в том, что в конфликте не является для вас главным. В любом конфликте можно найти несколько мелочей, в которых ничего не стоит уступить. Можно уступить и в серьезных, но не принципиальных вещах;

- высказать пожелания об уступках, необходимых со стороны оппонента (они, как правило, касаются ваших основных интересов в конфликте);

- спокойно, без негативных эмоций обсудить взаимные уступки, при необходимости и возможности скорректировать их;

- если удалось договориться, то как-то зафиксировать, что конфликт исчерпан.

Сотрудничество считается наиболее эффективной стратегией поведения в конфликте. Оно предполагает направленность оппонентов на конструктивное обсуждение проблемы, рассмотрение другой стороны не как противника, а как союзника в поиске решения. Наиболее эффективно в ситуациях: сильной взаимозависимости оппонентов; склонности обоих игнорировать различие во власти; важности решения для обеих сторон; непредубежденности участников.

Способ сотрудничества целесообразно осуществлять по методу «принципиальных переговоров» . Он сводится к следующему:

- отделение людей от проблемы: разграничьте взаимоотношения с оппонентом от проблемы; поставьте себя на его место; не идите на поводу своих опасений; показывайте готовность разобраться с проблемой; будьте твердым по отношению к проблеме и мягким к людям;

- внимание интересам, а не позициям: спрашивайте «почему?» и «почему нет?»; фиксируйте базовые интересы и их множество; ищите общие интересы; объясняйте жизненность и важность ваших интересов; признавайте интересы оппонента частью проблемы;

- предлагайте взаимовыгодные варианты: не ищите единственный ответ на проблему; отделите поиск вариантов от их оценки; расширяйте круг вариантов решения проблемы; ищите взаимную выгоду; выясняйте, что предпочитает другая сторона;

- используйте объективные критерии: будьте открыты для доводов другой стороны; не поддавайтесь давлению, а только принципу; по каждой части проблемы используйте объективные и справедливые критерии; используйте несколько критериев сразу.

Разрешение конфликтов между руководителем и подчиненным

Для разрешения конфликтов между руководителем и подчиненным можно посоветовать следующее.

1. Руководителю необходимо заинтересовать подчиненного в том решении конфликта, которое он предполагает. Изменить мотивацию поведения подчиненного можно различными способами — от разъяснения неправильности его позиции до предложения определенных уступок, если руководитель в чем-то неправ.

2. Аргументируйте свои требования в конфликте. Настойчивость в требованиях к подчиненному целесообразно подкрепить убедительностью доводов и правовыми нормами.

3. Умейте слушать подчиненного в конфликте. Руководитель иногда принимает неверное решение из-за отсутствия необходимой информации. Ее мог бы дать подчиненный, однако руководитель не удосуживается выслушать его, а это затрудняет разрешение конфликта.

4. Вникайте в заботы подчиненного. Многие конфликты «по вертикали» возникают из-за неупорядоченности деятельности подчиненного, восприятия им нагрузки как чрезмерной. Более разумное отношение начальника к интересам подчиненного, иногда даже демонстрация того, что его проблемы небезразличны для руководства, делает подчиненного сговорчивее, менее конфликтным и компромиссным.

5. Без особой нужды не идите на эскалацию конфликта с подчиненным. После обострения конфликта его сложно разрешать, так как ухудшаются межличностные отношения, растет уровень негативных эмоций, снижается степень правоты оппонентов в результате взаимной грубости.

6. Повышение голоса в конфликтном диалоге с подчиненным — не лучший аргумент. Как показывают исследования, в 30 % конфликтов с подчиненными руководители допускают грубость, срываются на крик и т.п. Грубость является признаком того, что руководитель не владеет ситуацией и собой. Слово — вот основное средство воздействия на подчиненного и использовать его нужно для разрешения конфликта, а не его обострения.

7. Переход с «Вы» на «ты» является фактическим унижением подчиненного. Это дает ему моральное право ответить тем же. При разрешении конфликта важно соблюдать служебную дистанцию по отношению к подчиненному, обращаться к нему на «Вы».

8. Если руководитель прав, то ему целесообразно действовать спокойно, опираясь на должностной статус. Спокойствие руководителя, его уверенность в себе усиливают в глазах подчиненного справедливость требований начальника.

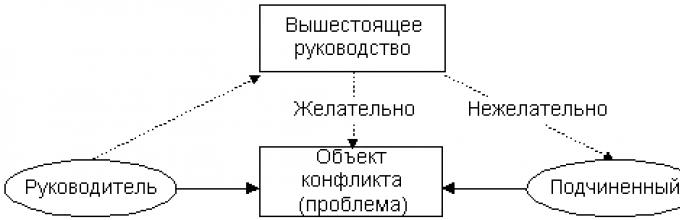

9. Используйте поддержку вышестоящего руководства и общественности. Это необходимо в ситуации неуступчивости подчиненного и правоты руководителя. Важно, чтобы поддержка была направлена не на усиление давления на подчиненного, а на разрешение противоречия.

10. Не злоупотребляйте возможностями должностного положения. Должностное положение — солидное преимущество в конфликте с подчиненным. Неопытные руководители для разрешения конфликта в свою пользу используют такие способы воздействия на оппонента, как увеличение его рабочей нагрузки, создание ему неудобств, сложностей, применение дисциплинарных санкций и т.п. Такие действия озлобляют подчиненного, делают его неуступчивым, затрудняют разрешение конфликта.

11. Не затягивайте конфликт с подчиненным. Помимо потери рабочего времени длительные конфликты чреваты взаимными обидами и, как следствие, потерей преимуществ правого в конфликте. С увеличением длительности конфликта возрастает вероятность победы подчиненного и уменьшается такая вероятность для руководителя.

12. Не бойтесь идти на компромисс. Особенно в тех случаях, когда у руководителя нет уверенности в своей правоте.

13. Если вы неправы в конфликте, то лучше не затягивать и уступить подчиненному. Необходимо найти мужество признаться в этом самому себе, а при необходимости — извиниться перед подчиненным. Сделать это желательно один на один, указав подчиненному, что он также допустил просчеты (что обычно и бывает).

14. Помните, что конфликтный руководитель — это не всегда плохой руководитель. Главное — быть справедливым, требовательным к себе и к подчиненным, решать проблемы, а не просто обострять отношения.

15. Конфликтный руководитель — всегда неудобный руководитель. Упрочению вашего авторитета будет способствовать умение разрешать предконфликтные и конфликтные ситуации неконфликтными способами.

Многие конфликты могут быть разрешены еще на стадии их объективного возникновения за счет постоянного и глубокого анализа всей системы связей людей данной группы или коллектива, прогнозирования конфликтогенного влияния всех производимых изменений, тщательного продумывания заинтересованными сторонами своих шагов и слов.

Если вы оказались участником конфликта, то лучше пойти по пути его конструктивного разрешения. К условиям конструктивного разрешения конфликтов относятся:

- 1) прекращение конфликтного взаимодействия;

- 2) поиск общих точек соприкосновения в интересах оппонентов;

- 3) снижение интенсивности негативных эмоций;

- 4) выявление и признание собственных ошибок;

- 5) объективное обсуждение проблемы;

- 6) учет статусов (должностного положения) друг друга;

- 7) выбор оптимальной стратегии разрешения.

Рис. 20.

Для анализа и поисков путей выхода из конфликтной ситуации мы можем применить следующий алгоритм (рис. 20).

- 1. Оценка информации по следующим проблемам:

- – объект конфликта (материальный, социальный или идеальный; делим или неделим; может ли быть изъят или заменен; какова его доступность для каждой из сторон);

- – оппонент (общие данные о нем, его психологические особенности; цели, интересы, позиция; правовые и нравственные основы его требований; предыдущие действия в конфликте, допущенные ошибки; в чем интересы совпадают, а в чем – нет и др.);

- – собственная позиция (цели, ценности, интересы, действия в конфликте; правовая и нравственная основы собственных требований, их аргументированность и доказательность; допущенные ошибки и возможность их признания перед оппонентом и др.);

- – причины и непосредственный повод, приведшие к конфликту;

- – вторичная рефлексия (представление субъекта о том, как его оппонент воспринимает конфликтную ситуацию, "как он воспринимает меня", "мое представление о конфликте" и т.д.).

- 2. Прогноз вариантов разрешения конфликта:

- – наиболее благоприятное развитие событий;

- – наименее благоприятное развитие событий;

- – наиболее реальное развитие событий;

- – вариант разрешения противоречия при прекращении активных действий в конфликте.

- 3. Мероприятия по реализации намеченного плана проводят в соответствии с выбранным способом разрешения конфликта. Если необходимо, то производится коррекция ранее намеченного плана (возвращение к обсуждению; выдвижение альтернатив и новых аргументов; обращение к третьим лицам; обсуждение дополнительных уступок).

- 4. Контроль эффективности собственных действий предполагает критические ответы самому себе на вопросы:

- – зачем я это делаю;

- – чего хочу добиться;

- – что затрудняет реализацию намеченного плана;

- – справедливы ли мои действия;

- – какие необходимо предпринять действия по устранению помех разрешения конфликта?

- 5. По завершении конфликта целесообразно:

- – проанализировать ошибки собственного поведения;

- – обобщить полученные знания и опыт решения проблемы;

- – попытаться нормализовать отношения с недавним оппонентом;

- – снять дискомфорт (если он возник) в отношениях с окружающими;

- – минимизировать отрицательные последствия конфликта в собственном состоянии, деятельности и поведении.

Большое значение имеет выбор стратегии разрешения конфликта. Наиболее эффективными являются компромисс и сотрудничество.

Компромисс состоит в желании оппонентов завершить конфликт частичными уступками. Он характеризуется отказом от части ранее выдвигавшихся требований, готовностью признать претензии другой стороны частично обоснованными и простить. Компромисс эффективен в случаях:

- – понимания оппонентом, что он и соперник обладают равными возможностями;

- – наличия взаимоисключающих интересов;

- – удовлетворения временным решением;

- – угрозы потерять все.

Сегодня компромисс – наиболее часто используемая стратегия завершения конфликтов. Для его достижения может быть рекомендована техника открытого разговора , которая заключается в следующем:

- – заявить, что конфликт невыгоден обоим конфликтующим;

- – предложить конфликт прекратить;

- – признать свои ошибки, уже сделанные в конфликте (они наверняка есть, и признать их для вас почти ничего не стоит);

- – сделать уступки оппоненту, где это возможно, в том, что в конфликте не является для вас главным. В любом конфликте можно найти несколько мелочей, в которых ничего не стоит уступить. Можно уступить и в серьезных, но не принципиальных вещах;

- – высказать пожелания об уступках, необходимых со стороны оппонента (они, как правило, касаются ваших основных интересов в конфликте);

- – спокойно, без негативных эмоций обсудить взаимные уступки, при необходимости и возможности скорректировать их;

- – если удалось договориться, то как-то зафиксировать, что конфликт исчерпан.

Сотрудничество считается наиболее эффективной стратегией поведения в конфликте. Оно предполагает направленность оппонентов на конструктивное обсуждение проблемы, рассмотрение другой стороны не как противника, а как союзника в поиске решения. Наиболее эффективно оно в ситуациях: сильной взаимозависимости оппонентов; склонности обоих игнорировать различие во власти; важности решения для обеих сторон; непредубежденности участников. Способ сотрудничества целесообразно осуществлять по методу "принципиальных переговоров". Он сводится к следующему:

- – отделение людей от проблемы: разграничьте взаимоотношения с оппонентом от проблемы; поставьте себя на его место; не идите на поводу своих опасений; показывайте готовность разобраться с проблемой; будьте твердыми по отношению к проблеме и мягкими к людям;

- – внимание к интересам, а не позициям: спрашивайте "почему?" и "почему нет?"; фиксируйте базовые интересы и их множество; ищите общие интересы; объясняйте жизненность и важность ваших интересов; признавайте интересы оппонента частью проблемы;

- – предложение взаимовыгодных вариантов: не ищите единственный ответ на проблему; отделите поиск вариантов от их оценки; расширяйте круг вариантов решения проблемы; ищите взаимную выгоду; выясняйте, что предпочитает другая сторона;

- – использование объективных критериев: будьте открыты для доводов другой стороны; не поддавайтесь давлению, а только принципу; по каждой части проблемы используйте объективные и справедливые критерии.

Выводы

- 1. Интеракция – взаимодействие людей в процессе общения, организация совместной деятельности.

- 2. Конфликт может быть рассмотрен как особая форма взаимодействия и определяется как наличие противоположных тенденций у субъектов взаимодействия, проявляющихся в их действиях.

- 3. Психологическая структура конфликта может быть описана с помощью двух важнейших понятий: конфликтной ситуации и инцидента. Конфликтная ситуация – объективная основа конфликта, фиксирующая возникновение реального противоречия в интересах и потребностях сторон. Инцидент – ситуация взаимодействия, позволяющая осознать его участникам наличие объективного противоречия в их интересах и целях.

- 4. Все конфликты, связанные с процессом обучения и воспитания, являются педагогическими. Их можно рассматривать в позитивном значении нормативности данного явления, которое не только создает проблемы, но и является источником развития самого учебно-воспитательного процесса.

- 5. Большое значение имеет выбор стратегии разрешения конфликта. Наиболее эффективными являются компромисс и сотрудничество. Компромисс состоит в желании оппонентов завершить конфликт частичными уступками. Сотрудничество считается наиболее эффективной стратегией поведения в конфликте. Оно предполагает направленность оппонентов на конструктивное обсуждение проблемы, рассмотрение другой стороны не как противника, а как союзника в поиске решения.

- Точно сформулировать суть конфликта. Лучше сделать это на стадии подготовки к обсуждению проблемы. В разгар дискуссии сделать это будет очень трудно.

- Конфликтующие стороны должны общаться открыто и активно. Прерывание общения – это стратегия избежания, а не достижения согласия, она заводит проблему в тупик.

- Все стороны должны поддержать запрет на угрозы, ультиматумы.

- Просьбы и предложения следует высказывать как можно конкретнее. Чем конкретнее просьба, тем больше шансов, что она будет удовлетворена.

- Не переходить от обсуждения дел или поступков к обсуждению личностных особенностей участников конфликта.

Последовательный ряд примирительных процедур

Первый этап . Обязательный. Рассмотрение в определенные законом сроки коллективного трудового спора в целях его разрешения примирительной комиссией, формируемой из представителей работников и работодателей.

Второй этап . При недостижении согласия в примирительной комиссии сторон рассмотрение коллективного трудового спора должно быть продолжено с участием посредника.

Третий этап. Если и участие посредника не увенчалось достижением согласия, рассмотрение коллективного трудового спора переходит в трудовой арбитраж, который, как временный орган, формируется в составе из трех человек из числа профессиональных арбитров, без вхождения в него представителей конфликтующих сторон. Создание арбитража, его состав, регламент, полномочия оформляются соответствующим решением работодателя, представителя работников и госслужбы по урегулированию трудовых споров.

При осуществлении примирительных процедур наряду с правовыми, юридическими тонкостями улаживания социально-трудовых конфликтов сохраняет важность соблюдение общепринятых и проверенных практикой принципов ведения переговоров – одного из приоритетных и наиболее эффективных способов преодоления конфликтного противостояния.

Принципы ведения переговоров

- Взаимное уважение и признание представителей сторон в качестве равнокомпетентных и полномочных.

- Доверие и паритетность лиц, представляющих субъектов на переговорах.

- Свобода выбора и обсуждения вопросов, относящихся к содержанию конфликта.

- Учет реальных и обоснованных возможностей обеспечения мероприятий, направленных на устранение (ликвидацию) причин конфликта.

- Добровольность принятия субъектами, участвующими в переговорах, определенных обязательств.

- Контроль за выполнением обязательств, принятых сторонами, и ответственность за их осуществление.

Свойства групп

Само существование своей и чужой групп приводит к тому, что чужие становятся объектом негативных предрассудков и дискриминации и более жесткой конкуренции за недостающие ресурсы. В сравнении с индивидами группы более жестко реагируют на постоянные необоснованные провокации и с большей готовностью выбирают отказ от сотрудничества при исследовании поведения в ситуации “дилемма заключенного” (игровая экспериментальная процедура, представляющая собой задаваемую участниками эксперимента ситуацию с матрицей выигрышей и потерь в зависимости от избираемой ими стратегии). Группы больше, чем индивиды, настроены на соперничество, потому что самоуважение у членов группы зависит от уверенности в том, что своя группа лучше, чем чужая.

Разнообразные изменения, которые происходят в группах по ходу конфликта и направлены на усиление и поддержание эскалации. Наиболее важным из них является развитие групповых норм и установок, ориентирующих на соперничество, формирование подгрупп, приверженных борьбе, и доминирующих воинственных лидеров. Конфликты, с которыми связаны такие перемены, в конце концов затухают или оканчиваются, но изменения часто сохраняются в виде остаточных явлений, что при следующем конфликте делает эскалацию более вероятной и сильной. Другими словами, когда такие изменения происходят, стабильность уменьшается и группа приобретает склонность к чрезмерной реакции на расхождение интересов или на провокацию.

Социальные связи

Социальные связи имеют свойство способствовать уступкам и решению проблем. Они уменьшают тенденцию к использованию соперничества, особенно в его наиболее жестких формах. Таким образом, социальные связи являются источником стабильности во взаимоотношениях и снижают вероятность эскалации конфликта. Они включают позитивные установки, уважение, дружбу, родство, осознаваемое сходство, членство в одних и тех же группах и зависимость в будущем. Важность группового членства – это то, что осознание общей принадлежности к какому-либо сообществу умеряет тактику, применяемую при разногласиях с другими членами этого сообщества.

Большинство связей обоюдны. Когда одна сторона чувствует свою связь с другой стороной, другая чувствует свою связь с первой.

Стабилизирующий эффект связей часто маскируется тем фактом, что люди, прочно связанные друг с другом, придают меньшее значение правилам вежливости. При более тесных отношениях затрагивается большее число проблем и могут происходить более бурные споры, по крайней мере, кратковременные. Если же конфликт сохраняется, выше вероятность, что проблемы будут решены без применения жесткой тактики. Наиболее важны два типа связей: членство в одних и тех же группах и зависимость.

Общее групповое членство

Общее групповое членство – осознание одной стороной того, что другая принадлежит к той же самой группе. Уместно предположить, что существует связь между членством в одних и тех же группах и стабильностью, а это может служить защитой участников конфликта от его эскалации. Также существуют свидетельства более выраженной тенденции к эскалации конфликта, когда участники групп выглядят или действуют совершенно по-разному и поэтому не могут с легкостью переходить из одной группы в другую.

Зависимость

Зависимость представляет собой самый сложный источник связей. Одна сторона зависит от другой в той степени, в какой другая может контролировать результаты деятельности первой и поощрять ее желаемое поведение или наказывать за неугодное. Зависимость обычно способствует стратегиям уступок и разрешения проблем и препятствует жесткой тактике противостояния. Чем больше другая сторона может повредить или помочь первой, тем сильнее первая должна стремиться не сердить противника выдвижением мелких требований или жесткой манерой поведения. Следовательно, зависимость обычно вносит вклад в стабильность, особенно если она обоюдная.

Зависимость – палка о двух концах. Когда одна сторона зависит от другой в получении поощрений, возникает возможность расхождения интересов.

Существует также сложная взаимосвязь между стабильностью и широтой зависимости. Чем многочисленней сферы, в которых одна сторона зависит от другой, тем менее вероятно, что первая сторона зависит от другой, тем менее вероятно, что первая станет применять жесткую тактику в какой-либо из этих сфер, потому что она побоится утратить помощь со стороны второй в остальных сферах. Следовательно, в таких случаях эскалация конфликтов становится менее вероятной.

Когда зависимость становится слишком широкой, ее стабилизирующее воздействие ослабевает. Крайняя степень зависимости может даже способствовать эскалации конфликтов. Проблемой в таком случае оказывается то, что одна из сторон не в состоянии удовлетворить все потребности другой.

Вопросы и задания для самопроверки

Похожая информация.

Прекращение конфликтного взаимодействия -- первое и очевидное условие начала разрешения любого конфликта. До тех пор, пока будут предприниматься какие-то меры с одной или с двух сторон по усилению своей позиции или ослаблению позиции оппонента с помощью насилия, речь о разрешении конфликта идти не может.

Поиск общих или близких по содержанию точек соприкосновения в целях, интересах оппонентов предполагает анализ как своих целей и интересов, так и целей и интересов другой стороны. Если стороны хотят разрешить конфликт, они должны сосредоточиться на интересах, а не на личности оппонента.

При разрешении конфликта сохраняется устойчивое негативное отношение сторон друг к другу. Оно выражается в отрицательном мнении об оппоненте и в негативных эмоциях по отношению к нему. Чтобы приступить к разрешению конфликта, необходимо смягчить это негативное отношение. Главное -- снизить интенсивность негативных эмоций, переживаемых по отношению к оппоненту.

Одновременно целесообразно перестать видеть в оппоненте врага, противника. Важно понять, что проблему, из-за которой возник конфликт, лучше решать сообща, объединив усилия. Этому способствует, во-первых, критический анализ собственной позиции и действий -- выявление и признание собственных ошибок снижает негативное восприятие оппонента. Во-вторых, необходимо постараться понять интересы другого. Понять -- не значит принять или оправдать. Однако это расширит представление об оппоненте, сделает его более объективным. В-третьих, целесообразно выделить конструктивное начало в поведении или даже в намерениях оппонента. Не бывает абсолютно плохих или абсолютно хороших людей или социальных групп. В каждом есть что-то положительное, на него и необходимо опереться при разрешении конфликта.

Важно уменьшить негативные эмоции противоположной стороны. Среди приемов выделяют такие, как положительная оценка некоторых действий оппонента, готовность идти на сближение позиций, обращение к третьей стороне, которая авторитетна для оппонента, критичное отношение к самому себе, уравновешенное собственное поведение и др.

Объективное обсуждение проблемы, выяснение сути конфликта, умение сторон видеть главное способствуют успешному поиску решения противоречия. Акцентирование внимания на второстепенных вопросах, забота только о своих интересах снижают шансы конструктивного решения проблемы.

Когда стороны объединяют усилия по завершению конфликта, необходим учет статусов (должностного положения) друг друга. Сторона, занимающая подчиненное положение или имеющая статус младшего, должна осознавать пределы уступок, которые может себе позволить ее оппонент. Слишком радикальные требования могут спровоцировать сильную сторону на возврат к конфликтному противоборству.

Еще одно немаловажное условие -- выбор оптимальной стратегии разрешения, соответствующей данным обстоятельствам. Такими стратегиями являются сотрудничество и компромисс, и только иногда -- уход от конфликта.

Успешность завершения конфликтов зависит от того, как оппоненты учитывают факторы, оказывающие влияние на этот процесс. К ним относят: время: наличие времени для обсуждения проблемы, выяснения позиций и интересов, выработки решений. Сокращение времени вдвое от имеющегося в распоряжении для достижения согласия, ведет к повышению вероятности выбора альтернативы, отличающейся большей агрессивностью;

третья сторона: участие в завершении конфликта нейтральных лиц (медиаторов), которые помогают оппонентам решить проблему;

своевременность: стороны приступают к разрешению конфликта на ранних стадиях его развития. Логика проста: меньше противодействия -- меньше ущерба -- меньше обиды и претензий -- больше возможностей для того, чтобы договориться; равновесие сил: если конфликтующие стороны примерно равны по возможностям (равные статусы или должностное положение), то они вынуждены искать пути к мирному решению проблемы; культура: высокий уровень общей культуры оппонентов снижает вероятность насильственного развития конфликта. Выявлено, что конфликты в органах государственного управления разрешаются более конструктивно при наличии у оппонентов высоких деловых и нравственных качеств; единство ценностей: наличие согласия между конфликтующими сторонами по поводу того, что должно представлять собою приемлемое решение. Конфликты более или менее регулируемые, когда у их участников есть общая система ценностей, целей и интересов; опыт (пример): наличие опыта решения подобных проблем хотя бы у одного из оппонентов, а также знание примеров разрешения аналогичных конфликтов; отношения: хорошие отношения между оппонентами до конфликта способствуют более полному разрешению противоречия.

Науки об общих законах управления как в живых, так и в неживых образованиях. Оттуда же заимствована идея гомеостазиса (гомеостаза), характерная для живой природы. Механизмы природы именно в силу присутствия этой идеи обладают обычно очень высокой надежностью. Гомеостазис - это приспособительное свойство организма (системы) - свойство сохранять некоторые показатели характера его (ее) функционирования при изменяющихся (вплоть до критических (разрушающих некоторые связи)) внешних и внутренних условиях. Для его реализации необходимо иметь набор каналов, рассчитанных на то, что при соответствующей перенастройке они могут использоваться для выполнения различных (изначально им не свойственных) функций, ослабляя, конечно, степень обеспечения основной функции, однако не настолько, чтобы все-таки номинально ее не выполнять. В связи с чем появляется возможность. организовывать новые каналы для решения требуемой задачи, стоящей перед системой, если прежние по какой-либо причине выведены из строя Синергетика (совместность, дополнительность, сотрудничество) - наука о самоорганизации в системе в результате взаимодействия большого числа ее подсистем (как различных потенций) . Это еще один способ разрешения конфликта (между средой и организмом (системой)), связанного в данном случае с уязвимостью каналов функционирования, разрешаемого на основе конструктивной избыточности и функциональной универсальности элементов (в случае оптимизации - связанного с особенностями функционирования объекта, разрешаемого на основе взаимных уступок).

В ВЦ одного из предприятий за три года сменилось семь руководителей. Каждый раз, когда назначали нового начальника, его представляли коллективу однозначно Вот, товарищи, ваш новый руководитель. Лучшего не найти. Когда эту должность занял седьмой руководитель, который пригласил на ключевые должности тех, с кем работал ранее, коллектив не воспринял новичков. Процесс адаптации затянулся из-за скрытых конфликтных отношений, поскольку в коллективе возникло сильное недовольство чужаками, варягами, людьми со стороны, которые хотели преодолеть трудности коллектива с ходу. В этих условиях коллектив стал оказывать сопротивление новому руководителю ВЦ. Оно оказалось настолько сильным, что почти полностью блокировало обратную связь начальника ВЦ с коллективом. Ансамбль единомышленников стал помехой в налаживании этих обратных связей , поскольку провоцировал конфликтную ситуацию своими необдуманными решениями, которые не учитывали коллективное мнение. Разрубить гордиев узел конфликтных отношений помог консультант, предложивший руководителю свою программу действий . Было созвано общее собрание коллектива, на котором новый начальник ВЦ прямо обратился к сотрудникам, не выделяя ни своих, ни чужих Что нам мешает наладить дружную работу И что может помочь Ответы на эти вопросы были изложены в письменной форме. Начальник ВЦ получил возможность прояснить обратную связь с коллективом, чтобы принять справедливые решения. В то же время он увидел, как коллектив относится лично к нему. Такая обратная связь помогла ему самокритично оценить свой Я - образ, изменить представления о правильности своих прошлых решений, пересмотреть способы их принятия, скорректировать стиль руководства . Это облегчило ему адаптацию в коллективе, но полностью преодолеть проблемные трудности во взаимоотношении тех, кого он пригласил работать, с теми, кто работал в коллективе, он так и не смог, хотя занял твердую управленческую позицию в разрешении конфликта , не поддавшись давлению своих.

Обязательным условием предлагаемого теста является прежде всего готовность человека уяснить для себя, какой из пяти стилей конфликтного поведения используется им чаще или реже всего при разрешении конфликтов , какой из способов он считает наиболее подходящим и удобным, позволяющим чувствовать себя достаточно комфортно. Несомненно, важны искренние и быстрые ответы, выражающие непосредственную и интуитивную реакцию на предусмотренные вопросы. Требуется также незамедлительная, без раздумий и колебаний, запись своей оценки в соответствующем столбце таблицы. Только при соблюдении этих условий можно рассчитывать на получение общей объективной картины того, как данное лицо относится к разным методам разрешения конфликтна, какие из них в данный момент для него предпочтительны.

Идеальной же является стратегия окончательного разрешения конфликта , суть которой состоит в поиске и устранении его причин в рамках добровольного сотрудничества сторон и прекращения противоборства. Условиями этого являются своевременный и точный диагноз проблемы учет интересов всех сторон наличие общей цели , Такая стратегия выгодна всем. Во-первых, она превращает оппонентов в партнеров, а следовательно, улучшает ситуацию внутри организации. Во-вторых, проблема не загоняется вглубь, а перестает существовать вообще. В-третьих, приобретаемые сторонами выгоды, даже если они и распределяются неравномерно, все равно превышают те, которые могут быть получены при любой другой стратегии.

Ф. Тейлор и М. Вебер видели в конфликтах разрушительные свойства и в своих учениях предлагали меры к полному устранению конфликтов из жизни организации. Однако нам известно, что этого не удалось осуществить на практике. Бихевиористская, а затем и современная школы управления установили, что в большинстве организаций конфликты могут иметь и конструктивные начала. Многое зависит от того, как конфликт управляется. Разрушительные последствия возникают тогда, когда конфликт либо очень мал, либо очень силен. Когда конфликт мал, то чаще всего он остается незамеченным и не находит тем самым своего адекватного разрешения. Различия кажутся очень незначительными, чтобы побудить участников провести необходимые изменения. Однако они остаются и не могут не влиять на эффективность общей работы. Конфликт, достигший сильного состояния, сопровождается, как правило, развитием у его участников стресса. Это, в свою очередь, ведет к снижению морали и сплоченности. Разрушаются налоговый кодексы , законы о порядке разрешения коллективных трудовых конфликтов на предприятиях, о недрах, о животном и растительном мире, о континентальном шельфе и его использовании, о морских экономических зонах и т.д.). В законах, которые не относятся непосредственно к экономике, также имеются нормы экономического характера (например, ответственность в уголовном праве за хищение или порчу имущества). Законы, за редчайшими исключениями, имеют общенормативный характер, но издаются и частные законы (например, Федеральный закон от 2 января 2000 г. Об участках недр, право пользования которыми может быть предоставлено на условиях раздела продукции на Ванкорском газонефтяном месторождении (в Красноярском