Планета Земля состоит из литосферы (твердое тело), атмосферы (воздушная оболочка), гидросферы (водная оболочка) и биосферы (сфера распространения живых организмов). Между этими сферами Земли существует тесная взаимосвязь, обусловленная круговоротом веществ и энергии.

Литосфера. Земля представляет собой несколько сплюснутый у полюсов шар, или сфероид, с длиной окружности по экватору около 40 000 км.

Обычно моллюски активны ночью. Например, осьминоги остаются в самых глубоких районах океана днем и, с наступлением темноты, плывут на поверхность для еды. Улитки и слизни, которые живут на суше, прячутся в течение дня и выходят ночью. Многие моллюски прячутся от своих врагов в своих раковинах, но без снарядов нужны другие формы защиты. Кальмары и пыль меняют цвет, чтобы переодеться в окружающую среду. Они также выпускают темную жидкость, чтобы отвлечь и сбить с толку противника.

Вы просыпаетесь, открываете окно, небо прозрачно, и солнце светит. Вы идете в гараж, садитесь за машину, и через 20 минут вы можете дышать свежим воздухом и расслабляться посреди природы. Поездка идет быстро, но для того, чтобы добраться до парка и из него, ваш автомобиль будет выделять достаточно парниковых газов, чтобы заполнить 50 партийных шаров.

В строении земного шара выделяют следующие оболочки, или геосферы: собственно литосферу (наружную каменную оболочку) мощностью около 50...120 км, мантию, простирающуюся до глубины 2900 км и ядро - от 2900 до 3680 км.

По наиболее распространенным химическим элементам, входящим в состав оболочки Земли, ее делят на верхнюю - сиаллитную, которая распространяется до глубины 60 км и имеет плотность 2,8...2,9 г/см, и симатическую, простирающуюся до глубины 1200 км и имеющую плотность 3,0...3,5 г/см 3 . Названия «сиаллитная» (сиал) и «симатическая» (сима) оболочки произошли от обозначений элементов Si (кремний), Аl (алюминий) и Mg (магний).

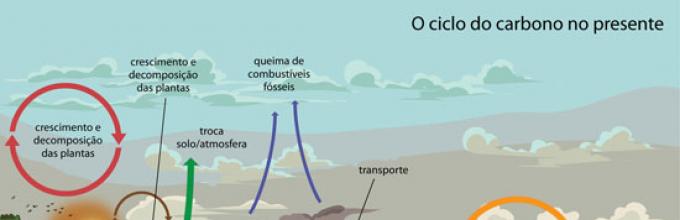

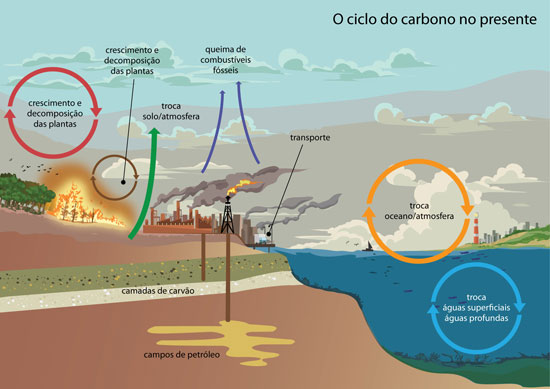

Парниковые газы, такие как углекислый газ и метан, представляют собой продукты сжигания ископаемого топлива, извержения вулканов, ранчо и разложение органических веществ. Когда они накапливаются в атмосфере, эти газы позволяют планете оставаться теплым с энергией солнца.

С другой стороны, парниковые газы становятся экологической проблемой в тот момент, когда их накопление приводит к чрезмерному повышению температуры Земли. Следовательно, ледники северного и южного полюсов тают, циклы дождя изменяются, уровень моря поднимается, и несколько видов подвергаются риску исчезновения с планеты. Это происходит со времен промышленной революции, когда использование угля и, позднее, нефти в качестве топлива было усилено.

На глубине от 1200 до 2900 км находится промежуточная сфера, имеющая плотность 4,0...6,0 г/см 3 . Эту оболочку называют «рудной», так как в ней в большом количестве содержатся железо и другие тяжелые металлы.

Глубже 2900 км находится ядро земного шара радиусом около 3500 км. Ядро состоит в основном из никеля и железа и имеет большую плотность (10...12 г/см 3).

В своем естественном цикле углерод, содержащийся в этих газах, удаляется из атмосферы различными способами, в том числе растениями или морскими организмами. В первом процессе фотосинтез растений превращает углекислый газ в кислород и органическое вещество. После гибели растений углерод снова вставляется в атмосферу или превращается в окаменелость. Во втором процессе морские животные используют углерод при образовании оболочек, состоящих из карбоната кальция. Со смертью этих животных раковины осаждаются на дне океана, беря с собой углерод.

По физическим свойствам земная кора неоднородна, ее подразделяют на континентальный и океанический типы. Средняя мощность континентальной земной коры составляет 35...45 км, максимальная - до 75 км (под горными массивами). В верхней части ее залегают осадочные породы мощностью до 15 км. Эти породы образовались в течение длительных геологических периодов в результате смены морей сушей, изменения климата. Под осадочными породами располагается гранитный слой мощностью в среднем 20...40 км. Наибольшая мощность этого слоя в районах молодых гор, к периферии материка она уменьшается, а под океанами гранитный слой отсутствует. Под гранитным слоем находится базальтовый слой мощностью 15...35 км, он сложен базальтами и сходными с ними породами.

При естественном углеродном цикле большая часть этого элемента поддерживается под землей и в океанах, при этом в атмосфере остается менее 1%. При извлечении угля и масла для использования в качестве топлива удаляемый углерод, который хранился в атмосферу, в виде парниковых газов и в количествах, превышающих естественный цикл, способен удалять.

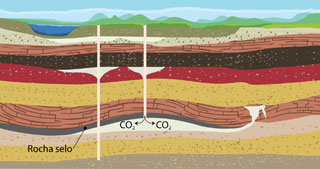

В этой области уже известно несколько технологий, но затраты по-прежнему настолько высоки, что они мотивируют исследования для реализации проектов в коммерческих масштабах. Например, в термоэлектрических установках современная технология разделения диоксида углерода из других выхлопных газов может использовать до 25% мощности, генерируемой установкой. И это только часть процесса.

Океаническая земная кора имеет меньшую мощность, чем континентальная (от 5 до 15 км). Верхние слои (2...5 км) состоят из осадочных пород, а нижние (5... 10 км) - из базальта.

Материальной основой почвообразования служат осадочные породы, находящиеся на поверхности земной коры, небольшое участие в образовании почв принимают магматические и метаморфические породы.

После отделения диоксид углерода необходимо безопасно вводить в резервуар, защищенный от утечек. Существует три основных типа резервуаров: соленые водоносные горизонты, нефтяные месторождения и угольные пласты. Солевые водоносные горизонты представляют собой огромные залежи подземных вод глубиной более 800 м, более соленые, чем морская вода, и их нельзя потреблять напрямую. Хотя он имеет меньшую мощность, чем соленые водоносные горизонты, нефтяные месторождения и угольные пласты имеют одно преимущество: при введении в эти резервуары углекислый газ помогает добыче нефти и природного газа, соответственно.

Основную массу горных пород образуют кислород, кремний и алюминий (84,05 %). Если к этим трем элементам прибавить еще пять - железо, кальций, натрий, калий и магний, то в сумме они составят 98,87 % массы пород. На остальные 88 элементов приходится немногим более 1 % массы литосферы. Однако несмотря на малое содержание микро- и ультрамикроэлементов в породах и почвах, многие из них имеют большое значение для нормального роста и развития всех организмов. В настоящее время большое внимание уделяется содержанию в почве микроэлементов как в связи с их значением в питании растений, так и в связи с проблемами охраны почв от химического загрязнения. Состав элементов в почвах в основном зависит от их состава в горных породах. Однако содержание некоторых элементов в горных породах и образовавшихся на них почвах несколько изменяется. Это связано как с концентрацией элементов питания, так и с ходом почвообразовательного процесса, при котором происходит относительная убыль ряда оснований и кремнезема. Так, в почвах содержится больше, чем в литосфере, кислорода (соответственно 55 и 47 %), водорода (5 и 0,15 %), углерода (5 и 0,1 %), азота (0,1 и 0,023 %).

Это дополнительное производство может стоить затрат на реализацию и эксплуатацию проектов по улавливанию и хранению углерода. Мы могли бы предположить, что вместо автомобиля вы используете велосипед, чтобы пойти в парк. Экологи, врачи, учителя физического воспитания и, конечно же, производители велосипедов скажут, что существует множество причин. Мы согласны со всеми, но мы также знаем, что невозможно закрыть мир. Поэтому мы проводим исследования по разработке экономически жизнеспособных технологий улавливания и хранения углерода, но это может вызвать защиту окружающей среды.

Атмосфера. Граница атмосферы проходит там, где сила земного притяжения компенсируется центробежной силой инерции, обусловленной вращением Земли. Над полюсами она расположена на высоте примерно 28 тыс. км, а над экватором - 42 тыс. км.

Атмосфера состоит из смеси различных газов: азота (78,08 %), кислорода (20,95 %), аргона (0,93 %) и диоксида углерода (0,03 % по объему). В состав воздуха также входят в небольшом количестве гелий, неон, ксенон, криптон, водород, озон и др., которые в общей сложности составляют около 0,01 %. Кроме того, в воздухе содержатся водяные пары и некоторое количество пыли.

Даже когда вы отправляетесь в парк в воскресенье. Знания трудно накапливать, особенно если учесть короткое время, которое мы существуем по сравнению с великой схемой вещей. Итак, мы действительно добились больших успехов в понимании таинств, которые нас окружают, но, как и все остальное в жизни, достижение этой цели потребовало большого количества проб и ошибок. Просмотрите список теорий Земли, которые, верьте или нет, некоторые люди все еще верят.

Мы не могли перестать говорить о «потерянных континентах», существование которых люди теоретизировали годами. Кроме того, Лемурия была бы гигантской территорией, расположенной в Индийском и Тихом океанах. И почему люди создают такие теории в целом, чтобы объяснить, как подобные виды могут существовать в двух местах, так далеко друг от друга. В случае с Лемурией это в основном сводится к парню по имени Филипп Склатер, который был озадачен, столкнувшись с лемурскими окаменелостями на острове Мадагаскар и Индией, но не в Африке или на Ближнем Востоке.

Атмосфера состоит из пяти основных оболочек: тропосферы, стратосферы, мезосферы, ионосферы, экзосферы.

Тропосфера - нижний слой атмосферы, имеет толщину над полюсами 8...10км, в умеренных широтах - 10...12 км, а в экваториальных широтах - 16...18 км. В тропосфере сосредоточено около 80 % массы атмосферы. Здесь находится почти весь водяной пар атмосферы, формируются осадки и происходит горизонтальное и вертикальное перемещение воздуха.

По словам Склатера, единственное возможное объяснение состояло в том, что просто должна была быть гигантская территория, связывающая две нации, чье имя было дано в честь славного лемура. Не смотрите сейчас, но, по мнению некоторых, мы живем на спинах гигантской черепахи. Мы также можем жить на спине слона или змеи, но мы будем придерживаться черепах, потому что космическая черепаха является верой более широко. Этот миф был привлечен к всеобщему вниманию в 17 веке, после того, как человек по имени Джаспер Данкартс услышал такую легенду из разных племен коренных американцев.

Стратосфера распространяется от 8... 16 до 40...45 км. Она включает около 20 % атмосферы, водяной пар в ней почти отсутствует. В стратосфере имеется слой озона, который поглощает ультрафиолетовое излучение солнца и защищает от гибели живые организмы на Земле.

Мезосфера простирается на высоте от 40 до 80 км. Плотность воздуха в этом слое в 200 раз меньше, чем у земной поверхности.

Однако коренные американцы не единственные, кто верит, что мир покоится на корпусе гигантской черепахи, поскольку вера также распространена в китайской и индийской культуре. По словам Персингера, эти поля создают галлюцинации, которые основаны на образах популярной культуры.

Теория Договаривающейся Земли или глобальное геофизическое охлаждение возникла до того, как была известна идея тектоники плит. В нем говорится, что со временем Земля становится все меньше и меньше, и что эта усадка является причиной природных катастроф, а также природных чудес, таких как горные хребты. Предполагается, что Земля состоит из расплавленной породы, и поскольку ее внутренняя часть остывает и сжимается, то и поверхность, ведущая к появлению гор, часто превращается в вулканы, когда планете нужно рвать все это не может оставаться на собственной версии «желудка».

Ионосфера располагается на высоте 80 км и состоит в основном из заряженных (ионизированных) атомов кислорода, заряженных молекул оксида азота и свободных электронов.

Экзосфера представляет собой внешние слои атмосферы и начинается с высоты 800...1000 км от поверхности Земли. Эти слои еще называют сферой рассеяния, так как здесь частицы газов движутся с большой скоростью и могут ускользать в космическое пространство.

Теория фактически использовалась в реальных исследованиях, в частности, по имени профессор Эдвард Сусс, чтобы объяснить землетрясение. С другой стороны Теории Договаривающейся Земли - Теория Развивающей Земли, которая является именно тем, что кажется. Есть те, кто утверждает, что Земля постоянно расширяется, как и вселенная, которую он занимает, но, к счастью, так как люди начали понимать, что тектоника плиток - это настоящая вещь, они пришли, чтобы отвергнуть любую из этих двух странных теорий. Конечно, мы стесняемся издеваться над людьми, которые предположили, что Земля расширена главным образом потому, что одним из самых заметных умов, которые анализировали гипотезу, был Чарльз Дарвин.

Атмосфера - это один из незаменимых факторов жизни на Земле. Солнечные лучи, проходя через атмосферу, рассеиваются, а также частично поглощаются и отражаются. Особенно сильно поглощают тепловые лучи водяной пар и диоксид углерода. Под действием солнечной энергии происходит перемещение воздушных масс, формируется климат. Выпадающие из атмосферы осадки являются фактором почвообразования и источником жизни растительных и животных организмов. Содержащийся в атмосфере диоксид углерода в процессе фотосинтеза зеленых растений превращается в органическое вещество, а кислород служит для дыхания организмов и окислительных процессов, происходящих в них. Велико значение азота атмосферы, который улавливается азотофиксирующими микроорганизмами, служит элементом питания растений и участвует в образовании белковых веществ.

К счастью, он быстро понял, что это не имеет большого смысла и делает то, что он сделал лучше всего: раздражает креационистов. Эта теория, известная также как геоцентрическая модель, утверждает, что Земля, несмотря на все доказательства обратного, находится в центре вселенной, а остальная часть космоса вращается вокруг нашей планеты. Хотя эта теория была поставлена под сомнение Коперником и Кеплером и, как правило, была воспринята как «глупость», некоторые люди по-прежнему отказываются от идеи, что все, кроме людей, может находиться в центре Вселенной.

Под действием атмосферного воздуха происходят выветривание горных пород и минералов и почвообразовательные процессы.

Гидросфера. Большую часть поверхности земного шара занимает Мировой океан, который вместе с озерами, реками и другими водоемами, располагающимися на земной поверхности, занимает 5/8 ее площади. Все воды Земли, находящиеся в океанах, морях, реках, озерах, болотах, а также подземные воды составляют гидросферу. Из 510 млн км 2 поверхности Земли 361 млн. км 2 (71%) приходится на Мировой океан и только 149 млн. км 2 (29 %) - на сушу.

Теория была наиболее заметно защищена Птолемеем, и его геоцентрическая модель использовалась для астрологических карт в течение 500 лет. Хотя некоторые ученые, включая Галилея, утверждают, что Земля фактически вращается вокруг Солнца, которая находится в центре нашей галактики, это люди, о которых вы должны избегать говорить - или, скорее, найти.

В принципе, Рэй указывает, что Земля состоит из четырех равноудаленных точек во времени, потому что у нас есть такие вещи, как полдень, полночь, восход и закат. Ясно, что, по словам Рэя, единственным логическим объяснением этого является то, что в то же время происходит четыре дня, и это не имеет ничего общего с естественным вращением Земли и тем фактом, что солнце достигает разных частей мира в разное время. Хуже всего то, что Рэй хотел сделать ставку на профессоров Массачусетского технологического института, чтобы они не могли опровергнуть свою теорию.

Поверхностные воды суши вместе с ледниковыми составляют около 25 млн км 3 , то есть в 55 раз меньше объема Мирового океана. В озерах сосредоточено около 280 тыс. км 3 воды, примерно половина приходится на пресные озера, а вторая половина - на озера с водами различной степени засоленности. В реках содержится всего лишь 1,2 тыс. км 3 , то есть менее 0,0001 % общего запаса воды.

Никто не принимал этого парня всерьез, скорее всего, потому что думал, что он может только шутить. Когда вы смотрите на звезды ночью, вы можете быть уверены в некоторых вещах, которые вы смотрите вверх и в пространстве. Воображение людей невероятно. Расширение Теории Пустоты Земли, популяризированной Сайром Тидом, Сотовая Космологическая Теория предлагает, что вместо того, чтобы вселенная находится вокруг нас, мы живем во вселенной изнутри, занимая пустоту «рок-клетки» с большим количеством километров диаметра.

И в центре этой пустотелой камеры, внутри гигантской скалы, находится солнце, но в этом случае Тид считал, что солнце является электромагнитной батареей. Тид, сертифицированный сумасшедший и алхимик, который считал, что все во Вселенной состоит из одного и того же вещества, было сообщено, что вся Вселенная существует на Земле «Божественным материнством», в то же время он знал, что он был новым Мессией. Сделай свои выводы.

Воды открытых водоемов находятся в постоянном круговороте, что связывает все части гидросферы с литосферой, атмосферой и биосферой.

Атмосферная влага активно участвует в водообмене, при объеме в 14 тыс. км 3 она образует 525 тыс. км 3 осадков, выпадающих на Землю, а смена всего объема атмосферной влаги происходит каждые 10 сут, или 36 раз в течение года.

Период гнездования: с марта по июль. Количество выводков: от 2 до 3 выводков. Количество яиц: от 4 до 5 сине-зеленых яиц, окрашенных в черный или коричнево-красный цвет. Инкубация: от 13 до 14 дней. Гнездо: Тростники гнездятся низко в хорошо затененных местах в живых изгородах, рощах, деревьях, в плющом, иногда в зданиях. Прочное чашеобразное гнездо состоит из травы и небольших ветвей, интерьер грязный и облицованный одним слоем гниющей древесины или навоза, смешанного со слюной. строит гнездо. Одно и то же гнездо может использоваться для двух или трех гнезд года, крышка разреза характеризует гнездо музыканта молочницы и может испытывать недостаток в сильной сухости.

Испарение воды и конденсация атмосферной влаги обеспечивают наличие пресной воды на Земле. С поверхности океанов ежегодно испаряется около 453 тыс. км 3 воды.

Без воды наша планета представляла бы собой голый каменный шар, лишенный почвы и растительности. Миллионы лет вода разрушала горные породы, превращая их в рухляк, а с появлением растительности и животных способствовала процессу почвообразования.

Биосфера. В состав биосферы входят поверхность суши, нижние слои атмосферы и вся гидросфера, в которых распространены живые организмы. Согласно учению В. И. Вернадского, под биосферой понимают оболочку Земли, состав, структура и энергетика которой обусловлены деятельностью живых организмов. В. И. Вернадский указывал, что «на земной поверхности нет химической силы, более постоянно действующей, поэтому более могущественной, чем живые организмы, взятые в целом». Жизнь в биосфере развивается в виде исключительного разнообразия организмов, населяющих почву, нижние слои атмосферы и гидросферу. Благодаря фотосинтезу зеленых растений в биосфере аккумулируется солнечная энергия в форме органических соединений. Вся совокупность живых организмов обеспечивает миграцию химических элементов в почвах, в атмосфере и гидросфере. Под действием живых организмов в почвах происходят газообмен, окислительные и восстановительные реакции. С газообменной функцией организмов связано происхождение атмосферы в целом. В процессе фотосинтеза в атмосфере произошло образование и накопление свободного кислорода.

Под влиянием деятельности организмов осуществляются выветривание горных пород и развитие почвообразовательных процессов. Почвенные бактерии участвуют в процессах десульфофикации и денитрификации с образованием сероводорода, сернистых соединений, оксида N(II), метана и водорода. Построение растительных тканей происходит благодаря избирательному поглощению биогенных элементов растениями. После отмирания растений эти элементы накапливаются в верхних горизонтах почвы.

В биосфере протекают два противоположных по своей направленности круговорота веществ и энергии.

Большой, или геологический, круговорот происходит под влиянием солнечной энергии. В круговорот воды вовлекаются химические элементы суши, которые поступают в реки, моря и океаны, где они откладываются вместе с осадочными породами. Это безвозвратная потеря из почвы важнейших элементов питания растений (азота, фосфора, калия, кальция, магния, серы), а также микроэлементов.

Малый, или биологический, круговорот происходит в системе почва - растения - почва, при этом из геологического круговорота изымаются элементы питания растений и сохраняются в гумусе. При биологическом круговороте происходят циклы, связанные с кислородом, углеродом, азотом, фосфором и водородом, которые непрерывно циркулируют в растениях и окружающей среде. Часть из них изымается из биологического круговорота и под действием геохимических процессов переходит в осадочные породы или переносится в океан. Задача земледелия заключается в создании таких агротехнических систем, в которых биогенные элементы не поступали бы в геологический круговорот, а закреплялись в биологическом круговороте, поддерживая почвенное плодородие.

Биосфера состоит из биоценозов, представляющих собой однородную территорию с однотипным растительным сообществом вместе с населяющим ее животным миром, включая микроорганизмы. Биогеоценоз характеризуется свойственными для него почвами, водным режимом, микроклиматом и рельефом. Естественный биогеоценоз относительно устойчив, для него характерна саморегулирующая способность. Виды, входящие в биогеоценоз, приспосабливаются друг к другу и окружающей среде. Это сложный относительно устойчивый механизм, способный путем саморегулирования противостоять изменениям в среде. Если изменения в биогеоценозах превышают их саморегулирующую способность, то может наступить необратимая деградация этой экологической системы.

Сельскохозяйственные земли являются искусственно организованными биогеоценозами (агробиоценозы). Эффективное и рациональное использование агробиоценозов, их устойчивость и продуктивность зависят от правильной организации территории, системы земледелия и других социально-экономических мероприятий. Для обеспечения оптимального воздействия на почвы и растения необходимо знать все взаимосвязи в биогеоценозе и не нарушать экологическое равновесие, сложившееся в нем.

Длительная эволюция Земли, в частности географической оболочки, привела к формированию отдельных сфер (оболочек), взаимосвязанных и взаимообусловленных.

Представление о том, что Земля как плaнeтa, состоит из системы природных оболочек, является общеизвестным и сформировалось довольно давно. На это указывал, в частности, М. В. Ломоносов в трактате "О слоях земных". Изучением геосфер и их подробной классификацией занимался и В. И. Вернадский. Географическая оболочка представляет собой систему взаимосвязанных оболочек (сфер). В нее принято включать верхнюю часть литосферы, нижнюю часть атмосферы, а также гидросферу и биосферу. В результате их взаимопроникновения в географической оболочке происходят процессы, которые не могут происходить в каждой отдельно взятой сфере, а существенное изменение любого из ее компонентов влечет за собой изменение остальных, что подтверждает ее системную целостность.

Литосфера (от греч. - камень + шар) - твердая оболочка Земли, мощностью 70-250 км, включающая земную кору и верхний слой мантии. Земная кора, верхняя часть литосферы до поверхности Мохоровичича, или "Мохо", состоит из осадочного, гранитного (метаморфические породы) и базальтового слоев. Средняя мощность осадочного слоя, или стратисферы, составляет 2,6 км, в прогибах - до 12-20 км (Прикаспийская низменность). В этом слое наиболее распространены глины и глинистые сланцы (50%), пески и песчаники (23,6%) и карбонатные породы (23,5%). Кристаллические породы магматического и метаморфического происхождения занимают около 90% объема земной коры (см. рис. 2).

Верхняя зона земной коры носит название гелиотермической слой годовых и вековых колебаний температуры, обусловленных солнечной энергией. Его мощность - первые десятки метров (в Москве - 20 м). Геотермическая зона - сфера действия теплового потока из глубин Земли. Регионы земного шара характеризуются различными геотермическими градиентами: в Москве она составляет 2,60С на 100 м, в Архангельске - 5,10 С.

Газовая оболочка любой планеты носит название атмосфера (от греч. воздух). Атмосфера Земли связана гравитационным полем и принимает участие в суточном и годовом вращении планеты. Атмосфера состоит из механической смеси газов, водяного пара и примесей (аэрозолей), называемой атмосферным воздухом. Основными газами в его составе до высоты 100 км являются: азот (78%), кислород (21 %), а также углекислый и некоторые инертные газы (1%). Воздушная оболочка в свою очередь состоит из нескольких слоев, различающихся по физическим и химическим свойствам. Масса атмосферы - 5,1·105 т.

Четыре пятых (4/5) массы всей атмосферы сосредоточено в нижнем слое - тропосфере (от греч. - поворот, изменение). Мощность тропосферы постепенно возрастает от полюсов (8-10 км) К экватору (16-18 км). В ней содержится около 80% всего воздуха, она содержит более 90% массы всей атмосферы. Большинство наблюдаемых нами атмосферных явлений происходит в этом слое. В пределах тропосферы отмечается постепенное (0,650 С на 100 м) понижение температуры с высотой (влажноадиабатический градиент). Самый нижний слой тропосферы (100-150 м) называется приземным слоем воздуха и характеризуется высоким содержанием пыли, водяного пара и присутствием живых организмов - как крупных (птиц), так и микроскопических ("воздушного планктона"). Верхняя граница тропосферы носит название тропопауза. В этом слое происходит резкое снижение температуры (до - 600С над полюсами и до - 800С над экватором) и возрастает разреженность воздуха.

Над тропосферой, до высоты 40-50 км располагается стратосфера (от лат. - настил). До высоты 25 км температура практически неизменна, а выше - несколько возрастает (-400С. .. -600С). Газовый состав воздуха аналогичен составу воздуха тропосферы. но в нем содержится значительно большее количество озона. Наивысшая концентрация озона наблюдается на высотах 25-35 КМ. Эта зона носит название озонового слоя, озоносферы или озонового экрана. Если бы не озоновый экран, губительные для всего живого потоки ультрафиолетового и космического излучения доходили бы до поверхности Земли, делая невозможным существование жизни.

Следующий слой называется мезосфера (от греч. - средний). В этой области вновь отмечается понижение температуры. На ее верхней границе, "на высоте около 85 км, наблюдаются перламутровые облака. Выше следует термосфера (от греч. - теплый) - до 800 км. Название говорит само за себя - здесь вновь отмечается повышение температуры. В этом же слое происходят магнитные бури, появляются полярные сияния. Еще выше расположена внешняя оболочка атмосферы - экзосфера (от греч. - вне). Здесь, на расстояниях более 1000 км, атомы ионизированы более чем наполовину, а газ разрежен настолько, что столкновения между молекулами перестают играть существенную роль. По разным данным атмосфера простирается до высоты от 1800 до 3000 км. Выше (до нескольких радиусов Земли) наблюдается только разреженный водород, постепенно вытекающий из экзосферы в космическое пространство.

По степени ионизации в пределах атмосферы выделяют две зоны: нейтральную нейтросферу (от лат. пeutruт - ни то, ни другое) - до 90 км, включающую тропосферу, стратосферу, а также мезосферу, - и сильно ионизированную ионосферу, включающую термосферу и экзосферу.

Гидросфера - водная оболочка Земли, представляющая собой совокупность вод Земли. Ее масса - 1,56?1018 т. Она включает в себя всю химически не связанную воду планеты: воду Мирового океана (около 94%), подземные воды в зоне активного водообмена (4%), льды и снега (1,7%), поверхностные воды суши (0,3%), а также воду, содержащуюся в атмосфере и в живых организмах. Единство гидросферы как оболочки обусловлено единым происхождением всех природных вод из мантии Земли (генетическое единство), в единстве их развития и во взаимосвязи в Мировом круговороте воды (функциональное единство). Вода в гидросфере представлена во всех агрегатных состояниях.

Общий объем вод гидросферы составляет 1,4 млрд. км3, причем вся эта масса непрерывно обновляется в процессе круговорота. Круговорот заключается в испарении с поверхности океана, перемещении пара воздушными массами, его конденсации в тропосфере, выпадении в виде осадков, их просачивании и поверхностном стоке в океан. В разных частях гидросферы скорость круговорота различна за счет накопления (аккумуляции) воды, например, в подземных водоносных горизонтах (подземные воды обновляются за миллионы, тысячи, сотни лет). Вода рек обновляется в течение двух недель, а вода, содержащаяся в живых организмах, - за несколько часов.

Движущей силой мирового круговорота воды являются солнечная энергия и гравитационное поле Земли.

Круговорот воды охватывает не только гидросферу, но и литосферу, и атмосферу, и живые организмы, причем не просто охватывает их, а связывает, являясь системообразующим потоком.

Биосфера (от греч. - жизнь) - область активной жизни организмов. Эта область охватывает нижнюю часть атмосферы, всю гидросферу и верхнюю часть литосферы. Живые организмы характеризуется особой быстротой химических процессов, а его широкое распространение позволяет вовлекать в эти процессы косные (неживые) вещества из всех остальных оболочек, связывать их процессами трансформации, аккумуляции и перераспределения вещества и энергии. Движущими силами этих процессов является солнечная энергия и химические реакции, а отражением - малый биологический круговорот веществ. Основная функция биосферы - использование (связывание) солнечной энергии фотосинтезирующими организмами и создание вторичной продукции.

Термин "биосфера" был введен в науку австрийским геологом Зюссом в 1875 г. Дальнейшее развитие учение о биосфере получило в работах великого русского ученого В. И. Вернадского. Проводя исследования в области минералогии и геохимии, он обратил внимание на то, насколько важную роль в геологической истории Земли играют геохимические, точнее биогеохимические, процессы, обусловленные жизнедеятельностью организмов, их способностью преобразовывать неживую материю. "Геологически оно [живое вещество] является самой большой силой в биосфере и определяет, как мы увидим, все идущие в ней процессы и развивает огромную свободную энергию, создавая основную геологически проявляющуюся силу в биосфере... ". За все время существования жизни на Земле она практически преобразовала все остальные оболочки: изменила состав литосферы (образование осадочных карбонатных отложений), атмосферы (как было показано ранее, практически весь кислород имеет биогенное происхождение), гидросферы (современный химический состав вод Мирового океана во многом зависит от живых организмов). Несмотря на то, что масса живого вещества биосферы меньше массы атмосферы примерно в 10 тыс. раз, гидросферы в 1 млн. раз, а литосферы - более чем в 10 млн. раз, суммарная масса всех организмов, живших на Земле за все время ее существования, многократно превышает массу земной коры.

Верхнюю границу биосферы про водят в атмосфере на высоте около 30 км, нижнюю - на суше на глубине 4-5 км; в Мировом океане - по дну глубоководных впадин. Maccа биосферы составляет 1,85-2,6?1012 т в воздушно-сухом весе.

Зная границы всех оболочек, из которых состоит географическая оболочка, можно установить ее границы. Верхнюю границу географической оболочки обычно проводят по тропопаузе, разделяющей тропосферу и стратосферу, т. е. на высоте 18 км. Нижним пределом считается граница между земной корой и мантией - поверхность Мохоровичича, расположенная на глубине 30-50 км. Существуют и другие точки зрения, в частности, в качестве верхней границы иногда называют высоту озонового слоя (25-35 км), а в качестве нижней - нижнюю границу осадочного чехла, в среднем - 2 км. Географическая оболочка непрерывна и покрывает всю поверхность Земли. В то же время она неоднородна на всем своем протяжении, т. е. по тем или иным признакам, связанным со свойствами взаимодействующих сфер, может быть разделена на системы меньшего иерархического ранга. Крупнейшими из таких систем являются географические пояса - проявление закона широтной зональности.

Только в географической оболочке вещество пребывает во всех трех агрегатных состояниях. Изменение агрегатного состояния воды из жидкого в твердое в результате сложного взаимодействия гидросферы с атмосферой приводит к формированию в пределах последней "снежной оболочки", или хионосферы (от греч. - снег). М. В. Ломоносов в сочинении слоях земных указывал, что в горах "самые главы выше облаков далече в морозную атмосферу восходят". К полюсам нижняя граница хионосферы опускается практически до уровня поверхности Земли, а в низких и средних широтах в нее входят только вершины высоких гор. Считается, что мощность хионосферы, составляет 3-5 км и мало различается над разными участками земной поверхности. В ней расположены зоны аккумуляции горных ледников. Линия пересечения нижней границы хионосферы со склонами гор, как правило, совпадает со снеговой линией.

В результате взаимодействия гидросферы, атмосферы и верхнего слоя земной коры, под действием низкой температуры, в высоких широтах Земли формируются мерзлые породы. Зону их распространения принято называть криосферой (от греч. крио - холод, лед), или сферой льда. Нижняя поверхность криосферы проводится по геоизотерме 00С, которая в полярных и приполярных районах Северного полушария опускается в земную кору до 1,5-2 км, а в Антарктиде даже до 4-5 км. Верхняя граница криосферы проходит по поверхности (кровле) мерзлых пород, либо по поверхности ледников. В то же время некоторые ученые считают хионосферу составной частью криосферы. В этом случае, ее верхняя граница совпадает с границей хионосферы.

Общая площадь криосферы может изменяться в течение года. Существует область криосферы с сезонными покровами снега и сезонным слоем промерзания грунтов (в Северном полушарии она формируется зимой) и зона вечных снегов и льда (постоянная криосфера). Вечная мерзлота - глобальное явление, она занимает не менее 25% площади всей суши земного шара. В России площадь распространения многолетнемерзлых пород составляет около 11 115 000 км, то есть около 65% ее территории.

Как уже говорилось, процесс взаимодействия живого и мертвого вещества в географической оболочке приводит к появлению качественно новых образований, таких, как почвы. Совокупность участков земной поверхности, на которых сформирован или формируется почвенный покров, называется педосферой (от лат. pedo - нога). Эта оболочка Земли имеет крайне важное значение для человечества, поскольку только в ее пределах возможно земледелие.

"Сердцевина" географической оболочки, расположенная в зоне наибольшего взаимодействия всех оболочек, в которой в основном сосредоточена жизнь и существует человек, называется ландшафтной сферой, или ландшафтной оболочкой Земли. За ее верхнюю границу обычно принимают границу распространения приземных слоев воздуха (100-150 м от поверхности Земли). Нижняя граница проходит по первому горизонту грунтовых вод - границе гипергенеза поверхностных образований, обусловленного совместным воздействием воздуха, воды, живого вещества. Ландшафтная оболочка представляет собой природно-территориальный комплекс планетарной размерности и состоит из комплексов меньшего ранга. Сама ландшафтная сфера и все эти комплексы являются объектами изучения специальной науки - ландшафтоведения. Ландшафтная оболочка Земли имеет первостепенное значение для человека, формируя для него среду обитания и снабжая его большей частью потребляемых ресурсов.