Теория акцентуированных личностей Леонгарда быстро доказала свою достоверность и полезность. Однако использование её было ограничено возрастом испытуемых – опросник для определения акцентуации рассчитан на взрослых испытуемых. Дети и подростки, не имея соответствующего жизненного опыта, не могли ответить на ряд вопросов теста, поэтому их акцентуации оказалось затруднительным определить.

Решением этой проблемы занялся отечественный психиатр Андрей Евгеньевич Личко. Он модифицировал с целью применения его в детском и подростковом возрасте, переработал описания типов акцентуации, изменил названия для некоторых из них и ввёл новые типы. А. Е. Личко считал более целесообразным изучать акцентуации у подростков, так как большинство из них формируется до подросткового возраста и ярче всего проявляется именно в этот период. Описания акцентуированных характеров он расширил за счёт информации о проявлениях акцентуаций у детей и подростков, изменении этих проявлений по мере взросления. Перу А. Е. Личко принадлежат фундаментальные монографии «Подростковая психиатрия», «Психопатии и акцентуации характера у подростков», «Подростковая наркология».

Акцентуации характера с точки зрения А. Е. Личко

А. Е. Личко первым предложил заменить термин «акцентуации личности» на «акцентуации характера», мотивируя это тем, что нельзя объединять все личностные особенности человека определением только акцентуации. Личность – гораздо более широкое понятие, включающее мировоззрение, особенности воспитания, образованности, реагирования на внешние события. Характер же, являясь внешним отражением типа нервной системы, служит узкой характеристикой особенностей поведения человека.

Акцентуации характера по Личко — временные изменения характера, которые меняются или исчезают в процессе роста и развития ребёнка. При этом многие из них могут переходить в психопатии или сохраняться на всю жизнь. Путь развития акцентуации определяется её выраженностью, социальным окружением и видом (скрытая или явная) акцентуации.

Как и Карл Леонгард, А. Е. Личко считал акцентуации вариантом деформации характера, при которой чрезмерную выраженность приобретают отдельные его черты. Это повышает чувствительность личности к определённым видам влияний и затрудняет адаптацию в некоторых случаях. При этом в целом способность к адаптации сохраняется на высоком уровне, а с некоторыми видами влияний (не задевающими «места наименьшего сопротивления») акцентуированные личности справляются легче обычных.

Акцентуации А. Е. Личко рассматривал как пограничные между нормой и психопатией состояния. Соответственно, их классификация основана на типологии психопатий.

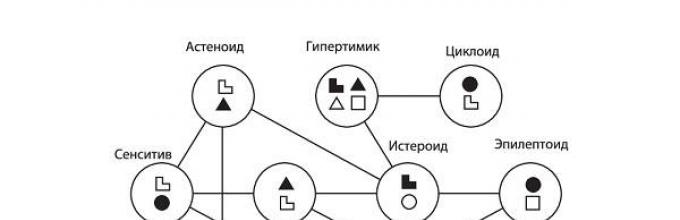

А. Е. Личко выделил следующие типы акцентуаций: гипертимный, циклоидный, сенситивный, шизоидный, истероидный, конморфный, психастенический, паранойяльный, неустойчивый, эмоционально-лабильный, эпилептоидный.

Гипертимный тип

Люди с этой акцентуацией – отличные тактики и плохие стратеги. Находчивы, предприимчивы, активны, легко ориентируются в быстро меняющихся ситуациях. Благодаря этому могут быстро улучшить своё служебное и общественное положение. Однако в отдалённом времени часто теряют положение из-за неумения продумывать последствия своих действий, участия в авантюрах и неправильного выбора товарищей.

Активны, общительны, предприимчивы, настроение всегда хорошее. Дети этого типа подвижны, непоседливы, часто проказничают. Невнимательные и слабо дисциплинированные, подростки этого типа учатся нестабильно. Часто возникают конфликты со взрослыми. Имеют множество поверхностных увлечений. Часто переоценивают себя, стремятся выделиться, заработать похвалу.

Циклоидная акцентуация характера по Личко характеризуется высокой раздражительностью и апатичностью. Дети предпочитают находиться в одиночестве дома вместо игр в компании сверстников. Тяжело переживают любые неприятности, раздражаются в ответ на замечания. Настроение меняется от хорошего, приподнятого, до угнетённого с периодичностью в несколько недель.

При взрослении проявления этой акцентуации обычно сглаживаются, но у ряда лиц могут сохраняться или надолго застревать в одной стадии, чаще угнетённо-меланхоличной. Иногда наблюдается связь перемен настроения с временами года.

Сенситивный тип

Отличается высокой чувствительностью как к радостным, так и к пугающим или грустным событиям. Подростки не любят активных, подвижных игр, не проказничают, избегают больших компаний. С посторонними боязливы и стыдливы, производят впечатление замкнутых. С близкими знакомыми могут быть хорошими товарищами. Предпочитают общаться с людьми младше или старше их. Послушные, любят родителей.

Возможно развитие комплекса неполноценности или сложности с адаптацией в коллективе. Предъявляют высокие моральные требования к себе и коллективу. Имеют развитое чувство ответственности. Усидчивы, предпочитают сложные виды деятельности. Очень тщательно подходят к выбору друзей, предпочитают старших по возрасту.

Шизоидный тип

Подростки этого типа замкнуты, общению со сверстниками предпочитают одиночество или компанию старших. Демонстративно равнодушны и не интересуются общением с другими людьми. Не понимают чувств, переживаний, состояние окружающих, не проявляют сочувствия. Собственные чувства также предпочитают не проявлять. Сверстники часто не понимают их, и поэтому настроены к шизоидам враждебно.

Истероиды отличаются высокой потребностью во внимании к себе, эгоцентризмом. Демонстративны, артистичны. Не любят, когда в их присутствии уделяют внимание кому-то другому или хвалят окружающих. Имеется высокая потребность в восхищении со стороны окружающих. Подростки истероидного типа стремятся занять исключительное положение среди ровесников, обращать на себя внимание, влиять на окружающих. Зачастую становятся инициаторами различных мероприятий. При этом истероиды неспособны организовать окружающих, не могут стать неформальным лидером, заслужить авторитет у сверстников.

Конморфный тип

Дети и подростки конморфного типа отличаются отсутствием собственного мнения, инициативы, критичности. Они охотно подчиняются группе или авторитетам. Их жизненный настрой можно охарактеризовать словами «будь как все». При этом такие подростки склонны к морализаторству и очень консервативны. Ради защиты своих интересов представители этого типа готовы на самые неблаговидные поступки, и все эти поступки находят объяснение и оправдание в глазах конморфной личности.

Психастенический тип

Подростки этого типа характеризуются склонностью к размышлениям, самоанализу, оценке поведения окружающих. Их интеллектуальное развитие опережает сверстников. Нерешительность у них сочетается с самоуверенностью, суждения и взгляды безапелляционны. В моменты, когда необходима особая осмотрительность и внимательность, они склонны к импульсивным поступкам. С возрастом этот тип мало изменяется. Часто у них возникают обсессии, служащие средством преодоления тревоги. Также возможно употребление алкоголя или наркотиков. В отношениях мелочны и деспотичны, что мешает нормальному общению.

Паранойяльный тип

Не всегда типы акцентуации характера по Личко включают этот вариант акцентуации в силу его позднего развития. Основные проявления паранойяльного типа появляются к 30-40 годам. В детстве и подростковом возрасте для таких личностей характерна эпилептоидная или шизоидная акцентуация. Основная их черта – завышенная оценка своей личности, а соответственно наличие сверхценных идей о своей исключительности. От бредовых эти идеи отличаются тем, что воспринимаются окружающими как реальные, хотя и завышенные.

Подростки проявляют повышенную тягу к развлечениям, безделью. Отсутствуют интересы, жизненные цели, их не волнует будущее. Часто их характеризуют как «плывущих по течению».

Эмоционально-лабильный тип

Дети непредсказуемы, с частыми и сильными перепадами настроения. Поводы для этих перепадов – незначительные мелочи (косой взгляд или неприветливая фраза). В периоды плохого настроения требуют поддержки близких. Хорошо чувствуют отношение к себе окружающих.

Эпилептоидный тип

В раннем возрасте такие дети часто плаксивы. В старшем – обижают младших, мучают животных, издеваются над теми, кто не может дать сдачи. Для них характерны властность, жестокость, самолюбие. В компании других детей стремятся быть не просто главным, а властителем. В группах, которыми они управляют, устанавливают жестокие, самодержавные порядки. Однако их власть держится в значительной мере на добровольном подчинении других детей. Предпочитают условия жесткой дисциплины, умеют угодить руководству, завладеть престижными постами, которые дают возможность проявить власть, установить свои правила.

астено-невротических подростков обычно отражает их ипохондрические установки. Они отмечают зависимость плохого настроения от дурного самочувствия, плохой сон ночью и сонливость днем, разбитость по утрам. В мыслях о будущем центральное место занимают заботы о собственном здоровье. Они сознают также, что утомляемость и раздражительность глушат их интерес к новому, делают непереносимыми критику и возражения, стесняющие их правила. Однако далеко не все особенности отношений подмечаются достаточно хорошо.

Сенситивный тип

Еще Кречмер, описав одну из форм реактивного психоза, названную сенситивным бредом, обратил внимание,что этот психоз развивается у личностей особого склада: чрезмерная чувствительность и впечатлительность сочетаются у них с высокими моральными требованиями к самим себе, с «этической скрупулезностью». Под ударами судьбы они легко становятся крайне осторожными, подозрительными и замкнутыми. П. Б. Ганнушкиным было подмечено, что за всем этим лежит резко выраженное чувство «собственной недостаточности». Позднее, пытаясь разделить человечество на шизоидов и циклоидов, Креч-

мер отнес сенситивных субъектов к первым. С тех пор сохраняется три тенденции в отношении к сенситивному типу: рассматривать его как вариацию типа шизоидного, включать его в группу астеников, даже считая нецелесообразным и искусственным обособлять его в специальный вариант и, наконец, считать сенситивный тип характера как совершенно особый. Кречмер также впоследствии изменил свой взгляд: сенситивный тип выделен, как один из основных. Как будет видно из дальнейшего изложения, сенситивные личности существенно отличны от шизоидов и скорее принадлежат к широкому кругу астеников, составляя среди них все же особую подгруппу.

В известных руководствах по детской психиатрии описание сенситивного типа вообще отсутствует и это

– не случайно. Сенситивная психопатия формируется относительно поздно. Ее становление чаще всего падает на возраст 16-19 лет, то есть на постпубертатный период, на момент самостоятельного вступления в социальную жизнь.

Однако с детства проявляется пугливость и боязливость. Такие дети часто боятся темноты, сторонятся животных, страшатся остаться одни. Они чуждаются слишком бойких и шумных сверстников, не любят чрезмерно подвижных и озорных игр, рискованных шалостей, избегают больших детских компаний,

чувствуют робость и застенчивость среди посторонних, в новой обстановке и вообще не склонны к легкому общению с незнакомыми людьми. Все это иногда производит впечатление замкнутости, отгороженности от окружающего и заставляет подозревать свойственные шизоидам аутистические наклонности. Однако с теми, к кому эти дети привыкли, они достаточно общительны. Сверстникам они нередко предпочитают игры с малышами, чувствуя себя среди них увереннее и спокойнее. Не проявляется также свойственный шизоидам ранний интерес к абстрактным знаниям, «детская энциклопедичность». Многие чтению охотно предпочитают тихие игры, рисование, лепку. К родным они иногда обнаруживают чрезвычайную привязанность, даже при холодном отношении или суровом обращении с их стороны. Отличаются послушанием, часто слывут «домашним ребенком».

Школа пугает их скопищем сверстников, шумом, возней, суетой и драками на переменах, но привыкнув к одному классу и даже страдая от некоторых соучеников, они неохотно переходят в другой коллектив. Учатся обычно старательно. Пугаются всякого рода контрольных, проверок, экзаменов. Нередко стесняются отвечать перед классом, боясь сбиться, вызвать смех или, наоборот, отвечают гораздо меньше того, что знают, чтобы не прослыть выскочкой или чрезмер-

но прилежным учеником среди одноклассников. Начало пубертатного периода обычно проходит без

особых осложнений. Трудности адаптации чаще возникают в 16-19 лет. Именно в этом возрасте выступают оба главных качества сенситивного типа, отмеченные П.Б.Ганнушкиным – «чрезвычайная впечатлительность» и «резко выраженное чувство собственной недостаточности».

Реакция эмансипации у сенситивных подростков бывает выражена довольно слабо. К родным сохраняется детская привязанность. К опеке старших относятся не только терпимо, но даже охотно ей подчиняются. Упреки, нотации и наказания со стороны близких скорее вызывают слезы, угрызения и даже отчаяние, чем обычно свойственный подросткам протест. Тем более не возникает желания отвергать духовные ценности, интересы и обычаи старшего поколения. Иногда даже выступает подчеркнутое следование идеалам и модусу жизни взрослых.

Созвучно этому рано формируется чувство долга, ответственности, высоких моральных и этических требований и к окружающим, и к самому себе. Сверстники ужасают грубостью, жестокостью, циничностью. В себе же видится множество недостатков, особенно в области качеств морально-этических и волевых. Источником угрызений у подростков мужского пола за-

частую служит столь частый в этом возрасте онанизм. Возникают самообвинения в «гнусности» и «распутстве», жестокие укоры себя в неспособности удержаться от пагубной привычки. Онанизму приписывается также собственное слабоволие во всех областях, робость и застенчивость, неудачи в учебе вследствие якобы слабеющей памяти или свойственная иногда периоду роста худоба, диспропорциональность телосложения и т.п.

Чувство собственной неполноценности у сенситивных подростков делает особенно выраженной реакцию гиперкомпенсации. Они ищут самоутверждения не в стороне от слабых мест своей натуры, не в областях, где могут раскрыться их способности, а именно там, где особенно чувствуют свою неполноценность. Девочки стремятся показать свою веселость. Робкие и стеснительные мальчики натягивают на себя личину развязности и даже нарочитой заносчивости, пытаются показать свою энергию и волю. Но как только ситуация неожиданно для них требует смелой решительности, они тотчас же пасуют. Если удается установить с ними доверительный контакт и они чувствуют от собеседника симпатию и поддержку, то за спавшей маской «все нипочем» оказывается жизнь, полная укоров и самобичевания, тонкая чувствительность и непомерно высокие требования к самому себе. Нежданное

участие и сочувствие могут сменить заносчивость и браваду на бурно хлынувшие слезы.

В силу той же реакции гиперкомпенсации сенситивные подростки оказываются на общественных постах (старосты и т.п.). Их выдвигают воспитатели, привлеченные послушанием и старательностью. Однако их хватает лишь на то, чтобы с большой личной ответственностью выполнять формальную сторону порученной им функции, но неформальное лидерство в таких коллективах достается другим. Намерение избавиться от робости и слабоволия, толкает мальчиков на занятия силовыми видами спорта – борьбой, гантельной гимнастикой, и т.п. Так, например, 16-лет- ний сенситивный юноша, тихий и нерешительный, почти все свободное время проводил на парашютной вышке, прыгая по несколько раз в день и проделывая в воздухе разного рода гимнастические упражнения, чтобы «навсегда подавить всякий страх». Возможно занятия спортом приносят им определенную пользу, но заметных успехов они здесь не достигают.

Реакция группирования со сверстниками, как и реакция эмансипации, получает мало внешних проявлений. В отличие от шизоидов, сенситивные подростки не отгораживаются от товарищей, не живут в воображаемых фантастических группах и не способны быть «белой вороной» в обычной подростковой сре-

де. Они разборчивы в выборе приятелей, предпочитают близкого друга большой компании, очень привязчивы в дружбе. Некоторые из них любят иметь более старших по возрасту друзей. Обычная подростковая группа ужасает их господствующими там шумом, развязностью, грубостью.

Увлечения сенситивных подростков можно разделить на истинные, гармонирующие с их характером, и на контрастные их натуре и обусловленные реакцией гиперкомпенсации. Первые, в основном, относятся к типу интеллектуально-эстетических хобби. Они весьма разнообразны и определяются уровнем интеллекта и общего развития, примерами старших, индивидуальными способностями и склонностями. Здесь встречается и увлечение разными видами искусства: музыкой (обычно классической), рисованием, лепкой, шахматами. Здесь же и разведение домашних цветов, певчих птиц, аквариумных рыб, приручение мелких животных. Удовлетворение здесь доставляет сам процесс этих занятий: возможность прочесть интересную книгу в оригинале на иностранном языке, послушать любимую музыку, порисовать, решить сложную шахматную задачу, полюбоваться растущими цветами, покормить рыбок и т.п. Эти увлечения начисто лишены желания привлечь к себе внимание окружающих или добиться поражающих результатов. Даже

реальные успехи самими подростками оцениваются весьма скромно.

Увлечения, связанные с гиперкомпенсацией, чаще принадлежат к хобби типа «лидерских» или телес- но-мануальных. Здесь Главное уже цель и результат, а не сам процесс. О характере этих увлечений уже было сказано выше.

Реакции, связанные с формирующимся сексуальным влечением, густо окрашены переживаниями собственной неполноценности. Как указывалось, подростковый онанизм становится порою источником мучительных угрызений и терзаний. Робость и застенчивость выступают с особой силой, когда вспыхивает первая любовь. Нередко объект влюбленности так и остаётся неосведомленным о вызванном им чувстве. Или же объяснения и признания бывают, возможно в силу той же гиперкомпенсации, столь решительными и неожиданными, что пугают и отталкивают. Отвергнутая любовь повергает в отчаяние и крайне обостряет чувство собственной неполноценности. Самобичевания и самоукоры доводят до суицидных мыслей.

Суицидальное поведение сенситивных подростков отличается двумя качествами. Во-первых, повторными вспышками суицидных мыслей без осуществления каких-либо попыток. Вспышки эти всегда обусловлены ситуацией – ударами жизни по слабым местам

сенситивных субъектов, подогревающими представление о собственной никчемности. Во-вторых, истинными суицидными действиями, лишенными всякого элемента демонстративности. Суицидный акт совершается обычно под влиянием цепи неудач, разочарований (долгий «предсуицидальный период»), причем последней каплей может послужить довольно ничтожный повод. В силу этого суицидные действия могут оказаться совершенно неожиданными для окружающих.

Ни к алкоголизации, ни к употреблению наркотиков, ни к делинквентному поведению сенситивные подростки не склонны. Сенситивные юноши, как правило, даже не курят, алкогольные напитки же способны внушать им отвращение. В алкогольном опьянении часто приходится видеть не эйфорическую, а депрессивную реакцию с возрастанием переживаний своей неполноценности. В отличие от шизоидов, алкоголь не способен играть роль своеобразного коммуникативного допинга, т.е. не облегчает контактов и не вселяет уверенности в себе.

Ложное суждение о делинквентности может сложиться при побегах из дому, прогулах школьных занятий или даже полном отказе посещать школу, которые вызваны психическими травмами или непереносимой для сенситивных подростков ситуацией. Пре-

терпеваемые подростком насмешки, грубость, обиды, тягостная обстановка могут оставаться неизвестными для других. Неожиданная отчаянная бурная агрессия в адрес обидчика иногда неправильно трактуется, как банальная драчливость или хулиганство.

Самооценка сенситивных подростков отличается довольно высоким уровнем объективности. Подмечается свойственная с детства обидчивость и чувствительность, застенчивость, которая особенно мешает подружиться с кем хочется, неумение быть вожаком, заводилой, душой компании, неприязнь к авантюрам и приключениям, всякого рода риску и острым ощущениям, отвращение к алкоголю, нелюбовь к флирту и ухаживаниям. Они подчеркивают, что не склонны ни легко ссориться, ни быстро мириться. У многих из них имеются проблемы, к которым они не могут определить своего отношения или не хотят сделать это. Чаще всего этими проблемами являются отношение к друзьям, к своему окружению, к критике в свой адрес, к деньгам, к спиртным напиткам. Видимо, все это бывает связано с окрашенными эмоциями затаенными переживаниями. Питая отвращение ко лжи и маскировке, сенситивные подростки отказ предпочитают неправде.

Слабым звеном сенситивных личностей является отношение к ним окружающих. Непереносимой для

них оказывается ситуация, где они становятся объектом насмешек или подозрения в неблаговидных поступках, когда на их репутацию падает малейшая тень или когда они подвергаются несправедливым обвинениям. Иллюстрацией сказанному могут послужить следующие примеры. К 14-летнему сенситивному подростку на улице пристал пьяный мужчина, обоих отвели в милицию, подростка тотчас же отпустили, но «все видели как его вел милиционер» и это послужило причиной долгих тягостных переживаний и отказа ходить в школу. От прибора, на котором работа в лаборатории другой 17-летний сенситивный юноша, пропала ценная деталь, кто-то из сослуживцев шутя бросил фразу: «Если взял, то верни!» Этого было достаточно, чтобы прийти к заключению, что его все считают вором, и бросить работу в научно-исследо- вательском институте, которой этот юноша очень дорожил. Из гардероба, когда дежурной была 15-летняя школьница, пропала куртка; ее стала мучать мысль, что «воровкой все должны считать ее».

Не случайно в семьях сенситивных подростков неоднократно встречались бредовые больные или паранойяльные психопаты, которые предъявляли этим подросткам вздорные обвинения. Мать 16-летнего сенситивного мальчика, страдавшая инволюционным параноидом, корила его в том, что он якобы сожитель-

ствует с пожилой женщиной, бывшей любовницей его давно умершего отца. Другая мать, подозрительная и скупая, бранила своего сына, домоседа, любителя птиц и цветов, за то, что он якобы связан с шайкой бандитов, которая собирается ее ограбить. Престарелой бабке, уехавшие на север родители, поручили воспитание 15-летней сенситивной девочки. Увидев внучку на улице с одноклассником, она при соседях назвала ее публичной девкой и потребовала пойти к гинекологу на освидетельствование. Все описанные ситуации послужили причиной реактивных состояний. Естественно, стать посмешищем для окружающих, вследствие каких-либо действительных недостатков или неудачных действий родителей или воспитателей, более чем достаточно, чтобы оказаться повергнутым в депрессивное состояние.

Среди 300 подростков мужского пола, госпитализированных в психиатрическую больницу с психопатиями и акцентуациями характера, к сенситивному типу было отнесено 8%, причем лишь в четвертой части из них был поставлен диагноз психопатии, а в остальных – реактивных состояний на фоне соответствующей сенситивной акцентуации.

Сенситивно-лабильный и шизоидно-сенситивный варианты. Отличия сенситивного типа от шизоидного упоминались по ходу предшествующего изложе-

ния. К сказанному следует добавить, что сенситивные субъекты лишены одного весьма существенного качества шизоидов – недостатка интуиции. Наоборот, они очень чувствительны к тому, как окружающие относятся к ним. Тем не менее встречаются смешанные типы, где сенситивность и шизоидность сочетаются, тогда именно шизоидность является главенствующей чертой.

Более трудным является различение сенситивного и лабильного типов. У сенситивного подростка отсутствуют всплески радостного настроения, есть постоянная готовность к унынию, застенчивость, даже в самом благорасположенном окружении, – всего этого обычно нет у представителя лабильного типа. Тем не менее сочетание сенситивности с выраженной лабильностью эмоций – легкого упадка духа и слез, даже при воспоминании о давних неприятностях, и быстрой податливости утешению и успокоению – заставляет некоторые случаи рассматривать, как смешанный тип («сенситивно-лабильный вариант»). Однако в отличие от сенситивных шизоидов здесь именно сенситивность составляет главную основу характера.

Франкл Виктор

В борьбе за смысл

Виктор Франкл

В борьбе за смысл

Вступительная статья

Автор этой книги не принадлежит к тому ряду канонизированных авторитетов, имена которых на слуху у психологов (и не только у них) еще со студенческой скамьи. Виктор Франкл-классик живой, выдвинувшийся в первую шеренгу теоретиков психологии личности только в 60-е годы, когда его книги, опубликованные на английском языке, и прежде всего книга "Человек в поисках смысла", изданная общим тиражом 2,5 миллиона экземпляров, разошлись по всему свету и принесли их автору поистине мировую известность и славу. До нашей страны эхо этой славы докатилось на рубеже восьмидесятых годов в виде ходивших по рукам самодельных переводов, дававших, казалось, ответы на очень многие из животрепещущих нравственных и психологических вопросов, которые задавал себе каждый мыслящий человек. Ведь проблема, в решении которой преуспела созданная Франклом лого-терапия-проблема утраты людьми смысла жизни,- явилась достоянием не какой-либо одной страны или группы стран и не ограничилась только западным обществом. Франкл приводит свидетельства африканских коллег, а также коллег из Чехословакии и Польши, говорящие о том, что и в странах "третьего мира" и социалистического лагеря проявления "экзистенциального вакуума" приобрели, хоть и с запозданием, но почти такой же размах, как и на Западе. С этим же столкнулась сейчас и наша страна. Нравственный кризис, о котором заговорили во весь голос относительно недавно-позже, чем о кризисе экономическом,-это не что иное, как ощущение огромным числом людей бессмысленности той жизни, которую им приходится вести, нередко без возможности какого-либо реального выбора, и невозможность найти в ней позитивный смысл из-за разрушения старых ценностей и традиций, дискредитации "новых" и отсутствия культуры мировоззренческой рефлексии, позволяющей прийти к уникальному смыслу своим, неповторимым путем. Этим во многом объясняются и те социальные патологии, которые являются сейчас болью нашего общества,- разгул преступности, зачастую жестокой и бессмысленной, распространение алкоголизма, рост наркомании, самоубийства. Скольких трагедий могло бы не быть, если бы люди не были так ограничены в своих возможностях-и внешних, объективных, и внутренних, личностных,-построить свою жизнь разумно и осмысленно, принять на себя ответственность за реализацию смысла своей жизни и воплотить, этот смысл в жизнь. Экзистенциальный вакуум в нашем обществе бросает "вызов" не столько психиатрии или, скажем, практике воспитания и психологической помощи (хотя и им тоже), сколько государству, на протяжении многих десятилетий отучавшему и отлучавшему людей от ответственности за нахождение и реализацию смысла. Нравственный кризис-кризис смысла, кризис ответственности-это расплата за теорию и практику воспитания людей-"винтиков". Поэтому выход сборника работ В. Франкла представляется как нельзя более своевременным.

Необходимость издания этого сборника удачно совпала с соответствующей возможностью. В свое время некоторые из книг Франкла не миновали спецхрановотчасти потому, что в недавнем прошлом старались избегать лишнего упоминания всего, что связано с концлагерями, отчасти из-за излишне интимных, с чьей-то точки зрения, взаимоотношений автора с религией-и должно было пройти еще какое-то время, прежде чем они оттуда вышли. Событием стал приезд Франкла в Москву в марте 1985 года. По сути, это была первая ласточка-по крайней мере такого высокого полета-в деле налаживания нормальных научных связей советских психологов с западными коллегами после стольких лет застоя и изоляции. Две лекции, прочитанные Франклом в Московском университете, собрали множество людей, специально приехавших из разных концов страны-от Прибалтики до Закавказья. Франкл с приятным удивлением констатировал тогда хорошую подготовленность аудитории, знание его работ. Этот визит во многом способствовал тому, что симпатия к Франклу как к человеку, интерес к его работам и его популярность в Советском Союзе с тех пор еще более возросли. До сегодняшнего дня, однако, на русском языке имелась лишь одна публикация Франкла-небольшой отрывок в университетской хрестоматии . Предлагаемая читателям книга, замысел которой возник в дни визита в Москву, позволяет наконец заполнить этот вакуум и дать русскоязычному читателю относительно полное представление о системе философских и психологических воззрений Виктора Франкла-одного из интереснейших психологов, являющихся нашими современниками.

Виктор Эмиль Франкл родился 26 марта 1905 года в Вене, которая в те годы была не только одним из культурных центров Европы, но и очагом новаторских идей в психологии, можно даже сказать, колыбелью психологии личности. В 1905 году уже активно функционировало Венское психоаналитическое общество, духовный предводитель которого Зигмунд Фрейд уже успел выпустить несколько своих революционных книг. В его заседаниях уже принимали участие более молодые Альфред Адлер и Карл Густав Юнг, два "великих еретика" психоаналитического движения, которые через несколько лет один за другим свернут со столбовой дороги психоанализа и начнут прокладывать свои оригинальные пути в науке. Фрейд создал первую Венскую школу психотерапии, "индивидуальная психология" Адлера стала второй Венской школой; третьей Венской школой психотерапии впоследствии назовут школу Франкла. Но сначала надо было пройти первую и вторую школы. Путь молодого Франкла отмечен его публикациями и в "Международном журнале психоанализа" , и в "Международном журнале индивидуальной психологии" . Но и эти два сравнительно незадолго до того возникших подхода оказались для Франкла чересчур традиционными: после критических выступлений в адрес некоторых положений "индивидуальной психологии" Франклу пришлось в 1927 году покинуть общество "индивидуальной психологии", активным членом которого он был в течение нескольких лет. Эти годы наложили большой отпечаток на все последующее творчество Франкла: практически во всех его трудах присутствуют и Фрейд, и Адлер как явные или неявные оппоненты.

Получив в 1930 году степень доктора медицины, Франкл продолжает работать в клинической психиатрии, и уже к концу тридцатых годов в статьях, опубликованных им в различных медицинских журналах, можно найти формулировки всех основных идей, на основе которых впоследствии выросло здание его теории-теории лого-терапии и экзистенциального анализа. К началу войны была закончена рукопись первой книги - "Врачевание души". Именно об этой книге упоминает Франкл в своих воспоминаниях в концлагере (см. с. 135 настоящего издания); эту рукопись ему удалось сохранить и издать после войны. В настоящем сборнике публикуется большой фрагмент из этой книги под названием "Общий экзистенциальный анализ" по более позднему переработанному английскому изданию . Рядом с датами 1942-1945 в биографии Франкла стоит короткая строчка: пребывание в нацистских концлагерях. Эта строчка мало что может сказать тому, кто сам не вынес на себе все ужасы концлагерей. Франкл разделил судьбу миллионов евреев, которых ждал этот ад вне зависимости от их пола, возраста, состояния, общественного положения, научных и иных заслуг. В одной из своих книг он описал счастливый случай, который дал ему несколько лет отсрочки: его судьбу должен был решать офицер гестапо, которому Франкл незадолго до того оказывал медицинскую помощь. Это спасло Франкла от попадания в лагерь еще раньше. Но второй раз чуда не произошло-и Франклу пришлось пройти через ужасы нескольких лагерей, где он и встретил конец войны. Чудом можно считать, что он выжил. Но здесь сошлись и случайность, и закономерность. Случайность-что он не попал ни в одну из команд, направлявшихся на смерть, направлявшихся не по какой-то конкретной причине, а просто потому, что машину смерти нужно было кем-то питать. Закономерность-что он прошел через все это, сохранив себя, свою личность, свое "упрямство духа", как он называет способность человека не поддаваться, не ломаться под ударами, обрушивающимися на тело и душу. В концлагерях получил проверку и подтверждение его взгляд на человека, и вряд ли удастся найти еще хоть одну философскую или психологическую теорию личности, которая была бы в такой степени лично выстрадана и оплачена такой дорогой ценой.

Виктор Эмиль Франкл (нем. Viktor Emil Frankl, 26 марта 1905, Вена, Австро-Венгрия — 2 сентября 1997, Вена, Австрия) — австрийский психиатр, психолог и невролог, бывший узник нацистского концентрационного лагеря. Известен как создатель логотерапии — метода экзистенциального психоанализа, ставшего основой Третьей Венской школы психотерапии.

Франкл родился в Вене, в еврейской семье гражданских служащих. В юном возрасте проявил интерес к психологии. После окончания гимназии в 1923 изучал медицину в Венском университете, где позднее выбрал специализацию в области неврологии и психиатрии. Особо глубоко изучал психологию депрессий и самоубийств. Ранний опыт Франкла формировался под влиянием Зигмунда Фрейда и Альфреда Адлера, однако впоследствии Франкл отойдёт от их воззрений.

В 1933-1937 Франкл возглавлял так называемый Selbstmörderpavillon, отделение по предотвращению самоубийств одной из Венских клиник. Франкл занялся частной практикой, а в 1940 возглавил неврологическое отделение Ротшильдской больницы, где также работал нейрохирургом. В тот период это была единственная больница, куда допускали евреев. Благодаря усилиям Франкла нескольких пациентов удалось спасти от уничтожения в рамках нацистской программы эвтаназии.

В 1941 Франкл женился на Тилли Гроссер.

25 сентября 1942 Франкл, его жена и родители были депортированы в концентрационный лагерь Терезиенштадт. В лагере Франкл встретил доктора Карла Флейшмана, который на тот момент вынашивал план по созданию организации психологической помощи вновь прибывающим заключённым. Организовать выполнение этой задачи он поручил Виктору Франклу, как бывшему психиатру.

Всё своё время пребывания в концлагере Франкл посвятил врачебной деятельности, которую он, конечно же, держал втайне от СС.

19 октября 1944 Франкл был переведён в концентрационный лагерь Аушвиц, где провёл несколько дней и был далее направлен в Тюркхайм, один из лагерей системы Дахау, куда прибыл 25 октября 1944 г. Здесь он провёл следующие 6 месяцев в качестве чернорабочего. Его жена была переведена в концентрационный лагерь Берген-Бельзен, где была убита. Отец Франкла скончался в Терезинштадте от отёка легких, мать была убита в Аушвице.

27 апреля 1945 г. Франкл был освобождён американскими войсками. Из членов семьи Франкла выжила только сестра, эмигрировавшая в Австралию.

После трёх лет, проведенных в концлагерях, Франкл вернулся в Вену. В 1945 он закончил свою всемирно известную книгу «Сказать жизни „ДА“. Психолог в концлагере». В книге описан опыт заключенного с точки зрения психиатра.

Вскоре после окончания войны Франкл высказал идею о примирении. В 1946 он возглавил Венскую неврологическую клинику и находился на этом посту до 1971. В 1947 он женился на Элеоноре Катарине Швиндт. Вторая жена Франкла была католичкой. Супруги с уважением относились к религиозным традициям друг друга, посещали церковь и синагогу, праздновали Рождество и Хануку. У них родилась дочь Габриэль, которая впоследствии стала детским психологом. В 1955 году Франкл стал профессором неврологии и психиатрии Венского Университета, а также посещал с лекциями Гарвардский Университет.

Книги (10)

Воля к смыслу

Обсуждается широкий круг проблем: смысл жизни, смерть, здоровье и патология, вера и религия, искусство и жизненные ценности, свобода и ответственность и др. Автор не просто излагает свои идеи, он приглашает читателя к размышлению о ценностях бытия. Благодаря доступности стиля изложения и актуальности затронутых вопросов книга будет интересна и полезна не только специалисту, но и просто вдумчивому читателю.

Доктор и душа

Франкл, как и многие другие видные специалисты, прошел через школу психоанализа, изучил вклад ее учеников и последователей и пошел дальше.

Признавая бесспорные заслуги Фрейда и Адлера, он убедительно аргументирует недостаточность и однородность их подходов к пониманию человека.

Основны логотерапии

В ходе логотерапии пациент действительно оказывается перед необходимостью осознать смысл своей жизни и соответственно переориентировать ее. Следовательно, определение логотерапии верно и в том, что отражает характерное для невротика стремление уклониться от полного осознания своей жизненной задачи.

Поставить его перед лицом этой задачи, приблизить его к более полному ее осознанию – значит существенно повысить его способность к преодолению своего невроза.

Психотерапия и экзистенциализм

Автор: "В этой книге содержатся, главным образом, мои работы по логотерапии, изданные за последние несколько лет. Я переиздаю те очерки, которые, как мне кажется, дадут наиболее ясное и четкое понимание принципов логотерапии и ее терапевтического применения — очерки, в которых продолжается дискуссия о логотерапии, начатая в других моих работах, а также содержится обсуждение специфических точек зрения на эту систему."

Психотерапия на практике

Эта книга - описание пути от классической психотерапии и метода психоанализа к логотерапии и экзистенциальному анализу. Франкл критически подходит ко многим положениям своего знаменитого соотечественника Фрейда и его последователей.

В своей критике классического психоанализа Франкл говорит о необходимости демифологизации психотерапии, имея в виду представления о господстве бессознательных психических сил, имеющих биологическую природу, в сознании и поведении человека.

Страдания от бессмысленности жизни. Актуальная психотерапия

Книга «Страдания от бессмысленности жизни» представляет собой сборник лекций, в которых в доступной и увлекательной форме изложены основные идеи экзистенциальной психологии.

Основываясь на своем богатом опыте практикующего психотерапевта, Франкл не только анализирует причины появления мучительного ощущения бессмысленности жизни, которое царит в современном обществе, но и дает свой рецепт избавления от страданий, вызванных этим ощущением.

Теория и терапия неврозов

В книге изложено систематизированное учение о неврозах, охватывающее соматогенные, психогенные и социогенные неврозы, а также ноогенные неврозы, которые возникают вследствие чувства потери смысла жизни.

Разработанная автором концепция логотерапии, то есть смыслоориентированной психотерапии, может найти применение в форме парадоксальной интенции при неврозах страха и неврозах навязчивых состояний, а в форме «дерефлексии» - при нарушениях потенции и оргазма.

В книге прослеживается зарождение и становление логотерапии, дается ее теоретическое обоснование и приемы практического применения. Помимо этого сборник чрезвычайно интересен как документ эпохи, как свидетельство выжившего очевидца и участника трагических событий XX века, призванного собственной жизнью и судьбой проверить и подтвердить теоретические положения своих умозаключений. Биография Виктора Франкла, прошедшего ужас нацистских лагерей смерти, служит ярчайшим доказательством его выводов о том, что главной жизненной силой является воля человека к смыслу.

Сказать жизни Да

Перед вами великая книга великого человека. Ее автор — не просто выдающийся ученый, хотя это так: по числу почетных ученых степеней, присужденных ему разными университетами мира, ему нет равных среди психологов и психиатров.

Он не просто мировая знаменитость, хотя и с этим спорить трудно: 31 его книга переведена на несколько десятков языков, он объехал весь мир, и встречи с ним искали многие выдающиеся люди и сильные мира сего — от таких выдающихся философов, как Карл Ясперс и Мартин Хайдеггер, и до политических и религиозных лидеров, включая Папу Павла VI и Хиллари Клинтон.