(Barbarossa) – план войны против СССР.

Кодовые названия планов операций Вермахта в 1936-1945 гг.:

ACHSE (Ось) – план оккупации Италии, 1943 г.

ALARICH (Аларих) – более ранняя версия плана « Achse ».

ALPENVEILCHEN (Альпийская Фиалка) – план захвата Албании, 1941 г.

ANTON (Антон)– второе кодовое название плана « Atilla », 1942 г.

ATILLA (Атилла) – план полной оккупации Франции, 1942 г.

BARBAROSSA (Барбаросса) – план нападения на Советский Союз, 1941 г.

BLAU (Синий) – план летней кампании 1942 г. на Восточном фронте.

BLAUFUCHS (Синяя Лиса) – план боевых действий в Финляндии.

BLUCHER (Блюхер) – план наступления из Крыма на Кавказ, 1942 г.

BRAUNSCHWEIG (Брауншвейг) – план наступления на Кавказ группы армий «Юг», 1942 г.

EDELWEISS (Эдельвейс) – план захвата Баку, 1942 г.

FELIX (Феликс) – план взятия Гибралтара, 1940-1941 г.

FEUERZAUBER (Волшебный Огонь) – более ранняя версия плана «Nordlicht».

FISCHZEIHER (Цапля) – план взятия Сталинграда, 1942 г.

FRITZ (Фриц) – план нападения на Советский Союз, позже переименованный в «Barbarossa».

GELB (Желтый) – план наступления на Западе, 1940 г.

GRUN (Зеленый) – план оккупации Чехословакии, 1939 г.

HARTMUT (Хартмут) – план вторжения в Данию и Норвегию, 1940 г.

HIMMLER (Гиммлер) – пограничный инцидент в Глейвице, 1939 г.

ILONA (Илона) – план нападения на Испанию и Португалию.

ISABELLA (Изабелла) – более ранняя версия плана «Ilona», 1941 г.

JOLKA (Йолька) – план оккупации Швеции.

KRIEMHILD (Кримхильда) – план отступления из Кубани.

LACHSFANG (Ловля Лосося) – план захвата Мурманской железной дороги, 1942 г.

MARITA (Марита) – план нападения на Югославию и Грецию, 1941 г.

MERKUR (Меркурий) – план захвата острова Крит, 1941 г.

NORDLICHT (Северный Свет) – план захват Ленинграда, 1942 г.

OLDENBURG (Ольденбург) – более ранний вариант операции «Barbarossa».

OTTO (Отто) – присоединение Австрии к Третьему рейху, «аншлюс».

PROJEKT 25 (Проект 25) – план вторжения в Грецию.

ROT (Красный) – план операций на Западе.

REINDEER (Северный Олень) – оборона Петсамо и никелевых рудников в Финляндии, 1941 г.

SCHAMIL (Шамиль) – парашютный десант на Майкоп (Северный Кавказ), 1942 г.

SCHULUNG (Учения) – захват Рейнской демилитаризованной зоны, 1936 г.

SEELEWE (Морской Лев) – план вторжения в Англию, 1940 г.

SILBERFUCHS (Чернобурая лисица) – план захвата Мурманска с территории Финляндии, 1941 г.

SONNENBLUME (Подсолнух) – высадка в Триполи, Северная Африка, 1941 г.

TAIFUN (Тайфун) – план захвата Москвы, 1941 г.

TANNENBAUM (Пихта) – план захвата Швейцарии.

WEISS (Белый) – план нападения на Польшу, 1939 г.

WESEREBUNG (Учения на Везере) – план вторжения в Данию и Норвегию, 1940 г.

WESEREBUNG NORD (Учения на Везере – Север) – план захвата Норвегии.

WESEREBUNG SUD (Учения на Везере – Юг) – план захвата Дании.

WIESENGRUND (Зеленый луг) – план захват полуострова Рыбачий близ Мурманска.

ZITADELLE (Цитадель) – план наступления на Курской дуге, 1943 г .

Как видно из этих планов, бакинское направление и, естественно, Баку, в этих планах широко представлены.

22 июня 1941 года немцы начали истребительную войну против СССР, и здесь уместно порассуждать «о вероломстве», которое считалось одной из главных причин разгрома в первые дни войны советских войск.

Рис. 148. Министр иностранных дел Германии И. Риббентроп сообщает о начале войны против СССР. 22 июня 1941 г.

В течение нескольких дней западные войска СССР были разгромлены (рис. 149).

Уже в первые дни войны немцы подлетели к советским аэродромам на большой высоте и внезапно атаковали их, нанося огромный ущерб советской авиации и военной технике.

Вот как оценивает причины такого разгрома Суворов. «Смотрите немецкую хронику, листайте немецкие журналы 1941 года, вы увидите все то, о чем говорил Жуков: «Масса танков, громадное количество автотранспорта и других средств». Все это было собрано у границ. И все сгорело. Немецким летчикам не надо было даже искать цели. Такую цель нельзя не заметить. Не надо было даже целиться. Тут не промахнешься».

Рис. 149. Разгромленные советские войска в первые дни войны

А можно было бы при таком расположении войск защитить их? И на этот вопрос отвечает Суворов. «Не надо быть ни великим стратегом, ни ясновидящим, чтобы не понимать опасность такого расположения авиации. Давайте представим себе пост службы ВНОС (Воздушное наблюдение, оповещение, связь) и солдатика, который ранним воскресным июньским утром сидит на этом посту. Над его головой вдруг загрохотала армада германских бомбардировщиков. Наш солдатик поднял телефонную трубку и сообщил куда следует: «Слышу шум многих моторов, идут, высота…, курс…»

…Прикинем, сколько потребуется времени, чтобы в соответствующем месте, куда стекаются сообщения от многих наблюдателей, информацию оценить, принять решения и отдать соответствующие распоряжения. Допустим, на это уйдет одна минута. А теперь представим себя в роли дежурного по авиационному полку или авиационной дивизии, – звякнул телефон: боевая тревога! Дежурному надо разбудить командиров, летчиков, инженеров, техников, механиков, всех их надо собрать и из военного городка доставить на аэродром. Ведь не под крыльями самолетов они спят. Потом надо снять маскировку с самолетов, снять чехлы, завести и прогреть двигатели, вывести самолеты из укрытий, вырулить на старт, подняться в воздух, набрать высоту…

А теперь задачи из элементарной математики для учеников третьего класса: скорость самого тихоходного германского бомбардировщика Ю-87 – 350 км/ч, сколько минут ему потребуется для того, чтобы от государственной границы пролететь 20-30 км и сбросить бомбы на взлетную полосу советского приграничного аэродрома?

И еще одна задача для учеников начальных классов. Ситуация: все советские командиры, летчики и техники не спят никогда. Все самолеты всегда готовы к взлету, и их двигатели постоянно работают. Все решения принимаются мгновенно и так же мгновенно передаются исполнителям. Если советский авиационный командир, получив сигнал тревоги, начнет немедленно поднимать в воздух самолеты с интервалом в 30 секунд, то сколько потребуется времени, чтобы с одной взлетной полосы поднять в воздух и вывести из-под удара 120 бомбардировщиков?

А если на аэродромах не по 120 боевых самолетов, а по 150-170, то сколько тогда потребуется времени?»

Подводные танки, предназначенные для Ла-Манша, Гудериан применил 22 июня 1941 года на западной границе СССР – они преодолели реки и ударили там, где их никак не ожидали.

В российском обществе, да и не только в российском, не стихают споры на тему: «Благодаря системе, созданной Сталиным, СССР выдержал первый удар и не потерпел поражения, как европейские страны, или, из-за системы, созданной Сталиным, СССР понес огромные потери при первом же ударе!»

Глядя на нижеприведенную схему (рис. 150), большинство склоняется к первому варианту вопроса!

Рис. 150. Схема нападения Германии на СССР 22 июня 1941 года. Такого масштабного удара в начале войны в Европе

во Второй Мировой войне не было

Источник: http://his95.narod.ru/vov/barbaros.htm

Рис. 151. План «Барбаросса» – план нападения и ведения войны против Советского Союза – был утвержден Гитлером 18 декабря 1940 г. Германское командование рассчитывало провести операцию «Барбаросса» за 3-4 месяца

Рис. 152. Визы на сверхсекретном плане «Барбаросса»

Рис. 153. План «Барбаросса»

«1940 год принес на страницы немецких газет новый термин «блицкриг», то есть «молниеносная война». Еще бы: в апреле-мае Германия оккупировала Данию и Норвегию, 14 мая капитулировали Нидерланды, 28 мая – Бельгия, а 22 июня и Франция , которой не помогла сооружаемая с 1929 года система укреплений – «линия Мажино». Как тут не заговорить о блицкриге. Весной 1941 года сомнений в молниеносности Вермахта тоже не возникло: в течение апреля были захвачены Греция и Югославия. Блицкриг кончился к концу 1941 года», – пишут Ольга Дергач и Владислав Быков.

«План Барбаросса» в темпе блицкрига – это не что иное, как шахматный дебют – «королевский гамбит».

В шахматах «королевский гамбит» известен тем, что уже в дебюте атакующая сторона жертвует пешки, лучше и тяжелые фигуры, иногда даже ферзя, чтобы объявить мат противнику уже в начале партии. Если этого не удается сделать и противник удерживает позицию, то у атакующей стороны в будущем возникают большие проблемы, во многих случаях неразрешимые.

В огонь атаки «королевского гамбита» Гитлер бросил огромные людские резервы и материально-технические средства. После разгрома немцев под Москвой они потеряли, после вторжения в СССР, около двух миллионов солдат и огромное количество танков и самолетов. Эти потери в десятки раз превосходили все потери на европейском континенте к тому времени. Не жалел Гитлер и важнейшее для Германии горючее.

Забегая вперед скажем, что после провала дебюта «королевский гамбит» и Сталинградской битвы, где гамбитная игра продолжалась, многое, если не все, стало ясно – наступил тяжелый миттельшпиль, закончившийся безнадежным эндшпилем!

Источник: http://irina.photo.tut.ua

Рис. 154. «Так начиналась война». Немецкие бомбардировщики летят бомбить советские города. 22 июня 1941 года

…Киев бомбили,

Нам объявили,

Что началася война…

Рис. 155. Гитлеровцы атакуют один из советских

пограничных пунктов. Июнь 1941 г.

Рис. 157. Сотни тысяч бомб обрушились на советские города

Факты говорят о вероломстве, как о моральном понимании, но никак как фактор неожиданности.

В середине февраля 1941 года в советское консульство в Берлине, как пишет Бережков, явился немецкий типографский рабочий. Он принес с собой экземпляр русско-немецкого разговорника, печатавшегося массовым тиражом. Содержание разговорника не оставляло сомнения в том, для каких целей он предназначался. Там можно было, например, прочесть такие фразы на русском языке, но набранные латинским шрифтом: «Где председатель колхоза?», «Ты коммунист?», «Как зовут секретаря райкома?», «Руки вверх!», «Буду стрелять!», «Сдавайся!» и тому подобное.

«Знаменателен и такой эпизод, – продолжает Бережков. – Неподалеку от посольства, на Унтер ден Линден, находилось роскошное фотоателье Гофмана – придворного фотографа Гитлера. В этом ателье когда-то работала натурщицей Ева Браун, ставшая впоследствии любовницей Гитлера. С начала войны в одной из витрин ателье над портретом Гитлера обычно вывешивалась большая географическая карта. Стало привычным, что каждый раз карта показывала ту часть Европы, где происходили или намечались очередные военные действия. Ранней весной 1940 года это был район Голландии, Бельгии, Дании и Норвегии, затем довольно долго висела карта Франции. В начале 1941 года прохожие уже останавливались перед картой Югославии и Греции. И вдруг, в конце мая, проходя мимо фотоателье Гофмана, я увидел большую карту Восточной Европы. Она включала Прибалтику, Белоруссию, Украину – весь обширный район Советского Союза от Баренцева до Черного моря. Меня это ошеломило. Гофман без стеснения давал понять, где развернутся следующие события. Он как бы говорил: теперь пришел черед Советского Союза!..»

На западной границе с СССР, к началу июня 1941 года, было сосредоточено три миллиона солдат, то есть более 80 % немецкой армии, сведенных в 148 дивизий, из которых 19 были танковыми и 14 – моторизованными. В дополнение к этому, на фронте находилось 14 румынских дивизий, и 25 июня, к силам вторжения, присоединилось еще 20 готовых финских. На границе сосредоточились 6000 тяжелых орудий и 3000 самолетов (рис. 158-159).

Рис. 158. Сосредоточение немецко-фашистских войск вдоль советских границ перед вторжением. Июнь 1941 г. О каких провокациях, глядя на эти рисунки, можно говорить?

Рис. 159. Сосредоточение войск и военной техники Германии на границе СССР к началу июня 1941 года. О какой неожиданности может идти речь при таком сосредоточении войск на границе?

Было ясно, что военная машина запущена на полных оборотах, и ее уже остановить было нельзя! Нападение Германии на СССР было не вероломством, а продолжением давно выбранной политики – разве Гитлер предупреждал о нападении на Польшу, Чехословакию, Норвегию, Бельгию и др.? Разве Япония предупредила США, что атакует Перл-Харбор? «Вероломство» нужно было сталинской пропаганде для оправдания своих ошибок. К слову. Примерно так, как и немецкий посол в Москве Шулленберг обосновал нападение на СССР, Молотов, ранее, обосновывал нападение СССР на Финляндию. Молотов вызвал к себе посла Финляндии в СССР и заявил ему, что финские пограничники произвели 7 артиллерийских залпов по советской деревне, хотя, как стало известно, никакого обстрела со стороны финнов не было. Посол твердо обещал во всем разобраться. К изумлению посла, Молотов вновь вызвал его и сказал, что финские пограничники «издеваются над жителями деревни, которых обстреляли(!?)». 30 ноября 1939 года СССР нападает на Финляндию и сразу начинает бомбить Хельсинки и другие города Финляндии. До предупреждения Молотова финскому послу, Сталин философски изрек: «30 км отделяют Ленинград от границы с Финляндией. Ленинград отодвинуть нельзя, значит надо отодвинуть границу».

Смесь из керосина, смолы и бензина, разлитую в бутылки, впервые использовали финны в боях с советскими танками в 1940 году и назвали ее «Коктейль для Молотова» – за его лицемерное поведение. Но вскоре «для» в названии смеси, с легкой руки англичан, исчезло. Эту маленькую операцию проделали англичане, искавшие популярное название для контейнеров с зажигательными бомбами.

А в СССР это радостно подхватили!

Сигналы о нападении Германии на СССР шли из разных стран и источников.

В официальном справочнике «Британская разведка во Второй Мировой войне» (« British Intelligence in the Second World War », 1979) Ф. Гарри Хинсли и его соавторы отмечают: «3 апреля премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль послал первое и единственное предупреждение советскому лидеру Иосифу Сталину. Ссылаясь на «надежный источник», Черчилль сообщил о переброске немецких войск и закончил телеграмму словами: «Ваше Превосходительство, конечно, оценит все значение этих сведений...»

Шведы, сопоставив имеющиеся у них данные, правильно разгадали намерения Германии и 24 марта передали информацию об этом послу США в Москве. К 1 апреля, насколько известно, о планах Германии узнал и военный атташе Югославии в Берлине. Его правительство передало информацию в Москву через Лондон. Некоторые источники утверждают, что с начала 1941 года и вишистские власти во Франции держали в курсе советское посольство об имеющихся у них сведениях о передислокации на Восток немецких дивизий. И, наконец, не подлежит никакому сомнению, что, начиная с 20 марта, американское правительство вновь несколько раз предупредило советского посла в Вашингтоне об опасности, сообщив, что в одной перехваченной дешифрованной японской дипломатической телеграмме говорится о том, что Германия нападет на Россию в течение ближайших двух месяцев».

15 июня 1941 года У. Черчилль сообщил президенту США Рузвельту о том, что «в ближайшее время немцы, по-видимому, совершат сильнейшее нападение на Россию».

И советская, и английская, и американская разведки, в общей сложности более 30 раз, предупреждали соответствующие органы СССР о готовившемся нападении Германии на СССР. В середине февраля в Центр пришло очередное сообщение «Софокла»: в восточной части Европы немцы держат 127 дивизий. А 10 марта – еще более тревожная информация: Гитлер отказался от захвата Англии, ближайшая его задача – захват Украины и Баку; дата выступления – апрель-май 1941 года; союзники – Венгрия, Румыния и Болгария; идет усиленная переброска немецких войск в Румынию.

Накануне войны в Рижском порту скопилось более двух десятков немецких судов. Некоторые только начали разгружаться, другие еще не были полностью загружены, но 21 июня все они, неожиданно, стали сниматься с якоря. Начальник Рижского порта, почувствовав недоброе, задержал, на свой страх и риск, немецкие суда и немедленно связался по телефону с Москвой. Он сообщил о создавшейся зловещей ситуации в Наркомвнешторг и попросил дальнейших указаний. Об этом было сразу же доложено Сталину. Но Сталин, опасаясь, как бы Гитлер не воспользовался задержкой немецких судов для военной провокации, распорядился немедленно снять запрет на их выход в море.

На одном из документов, по поводу нападения Германии на СССР, Сталин поставил резолюцию: «Пошлите его к еб…ой матери!»

За 5 часов до нападения Германии на СССР об этом предупреждал немецкий перебежчик Альфред Лисков.

«Вероломство», в то время, устраивало всех – и Сталина, и его соратников, и военачальников, и советскую пропаганду. И сегодня официальная российская пропаганда во многом придерживается принципа «вероломства».

Один из основателей кибернетики У. Эшби говорил, что «шумы», исходящие от любой системы, есть важная информация.

Опытные механики прекрасно диагностировали состояние мотора машин по «шумам». Известно, что до появления кардиографа, «шумы» от функционирования сердца были главной информацией о его состоянии. «Шумы» о «сердечном согласии» между Сталиным и Гитлером были всегда, но начиная с мая 1941 года «шумы» превратились в сплошной «гул» – причем, они складывались из разных источников. Искусственно организовать подобное было невозможно. Автор убежден, что крупные военачальники прекрасно понимали, что война вот-вот начнется, но, боясь Сталина, они об этом твердо и однозначно не говорили. Боясь показаться малодушными, они об этом, впоследствии, конкретно не пишут в своих мемуарах.

Хорошо известно, что при распознавании вероятных процессов широко применяется байесовский процесс. Коротко этот процесс можно описать следующим образом: если мы имеем априорные вероятности тех или иных возможных событий, то каждое новое событие вносит определенную ясность в этот вероятностный процесс.

Если принять, в то время, будет или не будет война с Германией с максимальной неопределенностью – «орел или решка», то есть 50 % по каждому событию и, используя байесовский процесс, добавлять приведенные выше автором события, связанные с возможностью войны (а их можно значительно увеличить), то вычисляемая вероятность войны составит более 90 %. Другими словами, такая вероятность развития возможных событий, в большой политике, не оставляет места для глубоких размышлений!

Однако, коммунисты к таким методам не прибегали – они считали кибернетику лженаукой.

Здесь необходимо отметить, что в войне с Германией кибернетические методы широко применяли англичане, в частности, теорию Виннера, фон Неймана и др., что значительно увеличило боеспособность англичан (некоторые примеры приведены в книге).

Главный вывод – в отношениях с Германией Сталин допустил стратегический и тактический просчеты, которые привели к тяжелым последствиям. И лишь то обстоятельство, что сталинская Система имела большой запас прочности, позволило СССР выстоять и в будущем перехватить инициативу.

В назначенное приказом время был открыт ураганный огонь, штурмовые отряды, воспользовавшись данной огневой подготовкой, продвинулись вперед, а когда огонь был перенесен вперед на более отдаленный участок, большинство из них, преодолевая сопротивление, прорвались к намеченным целям наступления. Пехота же, шедшая вторым эшелоном, была слишком слаба, чтобы прочесать местность между двумя позициями. Ситуация складывалась следующая.

294-й саперный батальон достиг Волги и захватил территорию с остатками разрушенных топливных систем; 50-й саперный батальон – два фабричных здания и несколько жилых домов, но после этого залег перед аптекой и красным домом. Эти опорные пункты были оборудованы для обороны так, что взять их было невозможно.

336-й саперный батальон занял несколько больших жилых домов и по улице, проходившей перпендикулярно Волге, прорвался своими передовыми отрядами к границе дивизии. Но и здесь пехота, ведя бои с расположенными по обеим сторонам опорными пунктами, не смогла пройти вперед, поэтому передовые отряды 336-го саперного батальона вынуждены были оставить часть территории.

Может быть, такое краткое описание воспринимается довольно просто, но тот, кто был солдатом, знает, что скрывается за этими строками. Расположение и соотношения сил воюющих сторон нередко были такими, что в одном доме и немцы, и русские защищали свои позиции. Наступление 162-го и 389-го саперных батальонов продвинулось вперед, но остановилось перед так называемым белым домом. Дома, о которых шла речь, представляли собой груды мусора, но и за них велись бои.

Потери составляли двадцать процентов, а новая тактика наступления ударных отрядов, вопреки речи Адольфа Гитлера, не была применена.

Огнеметы и танки не были задействованы в районе «Пушечной фабрики», штурмовые орудия лишь иногда вводились в бой, так как они не могли поспевать за наступавшими ударными отрядами и поэтому вели огонь с задних флангов, чтобы обеспечить им огневое прикрытие.

Опыт первого дня наступления показал, что инженерные войска могли выполнить свою нелегкую задачу только при наличии пехоты, но истекавшие кровью полки не могли им оказать такую помощь.

10 ноября командир подразделений, выполнявших операцию особого назначения, стоял перед командующим 51-м армейским корпусом генералом фон Зейдлицем в продвинутом вперед командном пункте 305-й пехотной дивизии.

– Для того чтобы добиться быстрого успеха на данном участке, необходимо подтянуть сюда пехотный полк для усиления 305-й пехотной дивизии, господин генерал.

– Я знаю, что все дивизии на Волге ослаблены после проведенных боев и привязаны к своим позициям, но пехотный полк можно перебросить так же, как это было сделано с саперными батальонами, доставленными в Сталинград самолетами.

И генерал ответил ему:

– У нас нет свободной пехоты. По данным разведки, русские подводят крупные моторизованные соединения к участкам наших соседних армий слева и справа. Несколько танковых дивизий, которыми мы располагаем в этом районе, должны находиться позади румынских, итальянских и венгерских частей.

– Господин генерал, что касается саперных батальонов, используемых здесь, то речь идет о специальных частях. В сложившейся ситуации эти батальоны несут большие потери, весной, если вновь будут начаты широкомасштабные операции, нам будет не хватать этих специальных частей, и я хотел бы уже сейчас обратить внимание на данное обстоятельство.

– Мой дорогой Линден, сейчас дело заключается в том, чтобы закрепить и сохранить успех, который мы имеем здесь, на Волге, и мы должны всеми имеющимися у нас в данный момент силами выполнить эту задачу. А весной – посмотрим.

Вскоре был получен приказ о новом большом наступлении 10 ноября, которое имело лишь частичный успех. На правом фланге 305-й пехотной дивизии оставался 294-й саперный батальон, чтобы отражать наступления с юга, кроме того, на главном участке дивизии должны были также находиться 50-й и 305-й саперные батальоны. Для усиления между 336-м и 50-м саперными батальонами был введен 162-й саперный батальон 389-й пехотной дивизии. Таким образом, сил оказалось достаточно, чтобы 13 ноября в ожесточенном бою занять аптеку и красный дом, но, так как прорваться в эти здания через входы было невозможно, 50-й саперный батальон предпринял фронтальную атаку на стены зданий, которые были взорваны связками ручных гранат и кумулятивными снарядами.

162-й саперный батальон расколол плацдарм надвое и прорвался к Волге. Потери батальонов возросли до сорока процентов.

14 ноября остатки специальных частей предприняли новое наступление в восточном направлении, в то время как 162-й саперный батальон прорывался на север, чтобы захватить отдельные руины, которые из-за фланкирующего огня становились недостижимыми. Небольшая часть плацдарма еще находилась в руках русских, но последние ежедневно получали подкрепление как живой силой, так и материалами. На Волге местность спускалась к реке крутым склоном, в середине которого находились блиндажи противника, а сам он вел оборонительный бой, начиная от края обрыва. Оборона русских была поддержана с противоположного берега Волги эффективным огнем тяжелого оружия.

Блиндажи противника были соединены друг с другом штольнями, подступиться к которым удалось лишь путем минирования и взрывов.

В результате ежедневных атак батальоны были измотаны, и 15 ноября наступательные действия в районе «Пушечной фабрики» из-за больших потерь пришлось прекратить.

Тактика ударных частей, о которой говорил Гитлер, потерпела крах, и, как говорят русские, «Россия может быть побеждена, если только враг перейдет через Волгу». Эти слова себя полностью оправдали.

Сталинград расположен на Волге, и враг находился в центре города. У защитников сталинградских развалин был приказ, в однозначности которого ни у кого не оставалось никаких сомнений. «За Волгу отступать нельзя, есть только один путь – вперед. Сталинград будет вами спасен или погибнет вместе с вами». Тот, кто знал, с каким упорством русское командование осуществляло свои планы, должен был понять до конца значение этих слов.

Советские плацдармы: «Теннисная ракетка», Кременская, Бекетовка

17 ноября диктор великогерманского радио заявил: – Сталинград с севера и с юга за исключением двух кварталов и небольшого плацдарма занят немецкими войсками.

Это были лишь слова – в действительности все выглядело иначе.

На территории города 6-я Сибирская армия занимала только один участок, окруженный железнодорожными линиями и нещадно перепаханный многочисленными взрывами бомб и гранат, – это был плацдарм «Теннисная ракетка». Но, кроме этого, существовали еще два плацдарма, доставлявшие командованию армии большую головную боль.

Первым была излучина Дона в районе Кременской. В начале октября 11-й корпус отвел свои войска на хордовую позицию, так как оставаться на данном участке при наличии имевшихся сил было невозможно. Фронт, таким образом, переместился на участок, проходивший по линии Мело-Логовский-Ярковский.

18 октября группа армий «Б» отправила радиограмму командованию сухопутных войск, в которой, «…руководствуясь самыми неприятными размышлениями, обратила внимание на излучину Дона, считала безусловной необходимостью очистить русский плацдарм от находившихся там русских войск, для чего просила о подкреплении в виде двух дивизий». В октябре две дивизии были бы очень кстати, но их просто не было. То, насколько важно это было для будущих операций, покажут события после 19 ноября.

Кроме того, существовал еще второй плацдарм под Бекетовкой. «Колокол» Бекетовки был для 4-й танковой армии источником больших хлопот. Плацдарм, имея в глубину три километра, протянулся на юге Сталинграда вдоль берега Волги на двенадцать километров, охватывая промышленный район от Красноармейска-Сарепты до Бекетовки.

Выполняя поставленную задачу подойти к Сталинграду восточнее Дона, 4-я танковая армия в середине сентября прорвалась к центру города и тем самым достигла цели своего наступления. Командование боевыми действиями в городе в тот день было поручено одной 6-й армии, и линии стыка армий были перенесены соответственно на юг. Прохождение данной линии определялось территорией боевых действий и расчленением армий: первоначально она проходила рядом с р. Царицей, а 15 сентября – севернее железной дороги.

Уже в самом начале боев за Сталинград 4-я танковая армия получила приказ о подготовке операции «Серая цапля», что открытым текстом означало захват Астрахани силами моторизованных войск, а именно 14-й и 24-й танковых дивизиий и 29-й мотопехотной дивизии.

Подготовка операции «Серая цапля» застопорилась с самого начала, так как танковая армия в то время выполняла полученную ранее задачу – продвижение к Сталинграду; операция по захвату Астрахани требовала сил и средств, которые армия для этой цели не могла высвободить, а высшее командование не могло дать на это согласие.

После того как в середине сентября цель была достигнута, в танковой армии в течение недели все были заняты мыслью о захвате плацдарма Бекетовка; в необходимости данной операции ясно отдавали себе отчет как командующий группой армий, так и командующий 4-м корпусом генерал фон Шведтлер и командующий танковой армией генерал-полковник Гот.

4-й армейский корпус, ведя бои на южном фланге 6-й армии, не смог продвинуться дальше на восток.

«Если у нас нет стратегического Сталинграда, – писал командующий 4-м армейским корпусом командующему 4-й танковой армией, – с какой целью тогда захватывать эти развалины на Волге?» Он высказал то, о чем уже знали и тот, кому было адресовано послание, и другие командиры.

Приказ о занятии плацдарма был отдан командованием группы армий, операция получила название «Осенняя листва». Несколько позднее выяснилось, что «Осенняя листва» было ключевым словом для обозначения державшейся в тайне операции «Активная противохимическая защита», поэтому название «Осенняя листва» исчезло и через сутки появилось вновь как «Осеннее путешествие». Но и под этим названием операция не была проведена, так как после передачи частей 4-й танковой армии, воюющих на территории Сталинграда, 6-й армии танковая армия настолько ослабла, что осуществление операции «Осеннее путешествие» оказалось невозможным. Наступление на плацдарм должно было начаться только после того, как танковая армия вновь получит свои части. Командование группы армий «Б» согласилось с данным ходом боевых действий.

План операции в целом был следующим:

а) осуществление наступления до окончательного захвата Сталинграда;

б) проведение операции «Осеннее путешествие»;

в) проведение операции «Серая цапля».

17 сентября начальник Генерального штаба 4-й танковой армии генерал-майор Фангор записал в свой дневник: «Серая цапля» вновь отложена», а 16 октября – новую фразу: «От «Серой цапли» окончательно отказались».

Четыре дополнительные дивизии – таково было требование командующего войсками. Дивизии не подошли, так как их просто не было, вместо этого 18 октября прибыл «юнкерс», на котором генерал фон Шведтлер улетел на родину, заявив до этого, что он болен и опасается за свое здоровье. На аэродроме его провожал его преемник, командир 389-й пехотной дивизии генерал инженерных войск Эрвин Йенике. Оба долго смотрели в глаза друг другу, и их взгляды означали значительно большее, чем их рукопожатие.

Все оставалось на своих местах: «Колокол» взят не был, так как бои в Сталинграде с каждым днем становились все ожесточеннее и дивизии, участвовавшие в этих боях, не могли покинуть свои позиции.

На севере и юге по-прежнему сохранялась опасная ситуация: под защитой темных лесов в районе Кременской на севере и высоких волжских холмов на юге советские наступательные дивизии продвигались к своим исходным позициям.

Сталинградские хлопоты

В июне 1941 года генерал-фельдмаршал фон Браухич указал на необходимость снабжения Восточного фронта зимним обмундированием и распорядился включить всю имевшуюся на складах теплую одежду в список вещей, предназначенных для снабжения фронта. Административно-хозяйственное управление сухопутных войск и интендант при генеральном квартирмейстере в августе 1941 года также предлагали зимнюю одежду для фронта, однако, несмотря на неоднократные обращения, их предложение было отклонено, так как фюрер не допускал мысли о том, что дело дойдет до зимнего похода.

В начале октября шеф имперской прессы писал: «Русский молох уже повержен и больше никогда не поднимется».

Позднее из-за тяжелого положения с транспортом и частично из-за сильных холодов подвоз зимнего обмундирования на фронт уже был невозможен. И тут в качестве «ангела-спасителя» выступил рейхсминистр д-р Геббельс, чтобы исправить то, что якобы не смогло сделать командование сухопутных войск. Шерстяные вещи, пожертвованные и собранные для оказания помощи немецким войскам в зимний период, поступали на тыловые участки войск в течение 1942 года, поскольку даже д-р Геббельс не мог предоставить транспортные средства.

Одновременно с генерал-квартирмейстером в августе 1942 года фельдмаршал фон Браухич вновь потребовал подготовить специальную зимнюю одежду для Восточного фронта, однако Гитлер придерживался другого мнения:

– Для оккупационной армии, которая уже не участвует в боевых действиях, вполне достаточно иметь на территории России обычную зимнюю одежду.

Гитлер, правда, пообещал поторопить соответствующие инстанции с отгрузкой обычной зимней одежды, но эти обещания для солдата, ноги которого уже окоченели, значили меньше, чем полная кружка талого снега.

Жуткие холода быстро парализовали всю транспортную систему – доставка на фронт шерстяной одежды и предметов снаряжения слишком запоздала. Составы с зимними вещами, предназначавшимися для 6-й армии, стояли на железнодорожных путях: 76 вагонов в Ясиноватой, 19 – в Лемберге, 41 – в Киеве и 17 – в Харькове. Железная дорога была перегружена, пропускная способность в большинстве своем одноколейных путей была ограничена, решающее значение имело также снабжение локомотивов углем и очистными установками для воды, содержавшей большое количество извести.

Но дело было не только в угле и воде, сами железные дороги находились в таком состоянии, что движение любого вида железнодорожного транспорта по ним значительно замедлялось. То, что на фронт в первую очередь подвозили оружие и боеприпасы и только во вторую очередь – одежду и провиант, не было тайной для тех, кому пришлось преодолевать проблемы с транспортом.

Существовала также еще одна проблема: ширина колеи российских железных дорог не совпадала с шириной колеи немецких дорог; кроме того, машины, приезжавшие из Германии, не отвечали тем требованиям, которые предъявляла к ним русская зима, тем более что ежедневный груз, который предназначался только для одной 6-й армии, весил семьсот пятьдесят тонн. Железнодорожные пути были забиты военными эшелонами и составами порожняка до такой степени, что передвижение войск по железной дороге было почти исключено.

Предназначенные для армии посылки и почта транспортировались по железной дороге до Чира, затем транспортными колоннами перевозились в Калач, а оттуда через Карповку-Вороново по железной дороге доставлялись в тыловой район армии. Железнодорожный мост через Дон под Чиром был русскими взорван.

Вся зимняя одежда 10 октября находилась в распоряжении войск, отданный ранее особый приказ фюрера требовал представить по данному делу донесение об исполнении, которое должны были подписать все дивизионные командиры до 15 октября. Приказ был исполнен в течение трех недель, что было особой заслугой интендантства, и здесь не надо грешить против истины. В указанный срок были представлены все донесения без исключения. Установленным фактом было также и то, что зимней одежды, поступившей в войска до 20 ноября, не хватало, чтобы удовлетворить потребность в ней всех воинских частей.

Штатная зимняя одежда включала плащи, свитеры, гетры, подшлемники, перчатки и валенки. После подтверждения всех упомянутых выше донесений каждая воинская часть получила то, в чем она нуждалась, но в той или иной части обязательно чего-то не хватало.

Разумеется, каждая воинская часть должна была доложить о нехватке каких-либо вещей в служебном порядке: рота докладывала батальону, батальон – полку, полк – дивизии, и последняя, наконец, – корпусу.

Корпус собирал все поступившие донесения о нехватке одежды и докладывал об этом армии. Холод с каждым днем становился все более мучительным и невыносимым. В результате потерь в живой силе и прибытия нового пополнения реальная потребность в одежде менялась – это требовало подачи дополнительных донесений; на запросы необходимо было давать ответы, а время шло, холод усиливался, и случаи обморожения учащались. Несколько раз сроки выдачи одежды переносились, или вещи просто не поступали, а если все-таки, наконец, помощь приходила, то случалось, что войска в это время вели бои. Могло быть и такое, что машины находились в ремонте или какое-либо подразделение увязало в снежных сугробах. Иногда отсутствовало горючее, иной раз не хватало чьей-либо подписи, и случилось так, что армия в целом осталась без зимней одежды, причем генеральный интендант и три тысячи интендантов, начальники штабных финансовых служб, старшие казначеи, казначеи и инспекторы административно-хозяйственных служб не были виноваты в этом.

Прежде чем Сталинград превратился в крепость, вокруг него скопились склады, которых не хватало войскам в городе. У самой армии уже не оставалось ничего – все, что прибыло, уже было распределено между различными подразделениями. Один склад принадлежал люфтваффе, второй – рабочим службам, третий был зарезервирован для румын, четвертый находился в подчинении организации «Тодт», пятый склад был оставлен в качестве резерва, на шестом складе хранилось специальное обмундирование для танкистов, содержимое седьмого склада предназначалось для рождественских праздников, восьмой, девятый, десятый…

Только войска в Сталинграде оставались ни с чем, меховые пальто носили другие – те, кто находился на расстоянии сотни километров от переднего края.

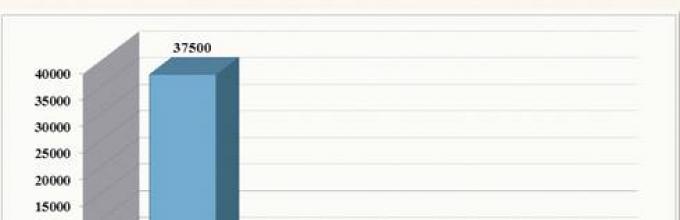

В Миллерове штабелями лежали на складах сорок тысяч меховых пальто, шапок, меховых сапог и двенадцать с половиной тысяч центнеров порошка от моли.

На складах в Тормосине, Чире, Песковатке, Тацинской, Обливской и Черткове хранились 200 000 рубашек, 40 000 шапок, 102 000 пар валенок, 83 000 кальсон, 61 000 суконных брюк, 53 000 форменных кителей, 121 000 шинелей, шарфов, зимних касок, перчаток и чулок. И каждый склад имел начальника, заместителя начальника, а также бухгалтера, кладовщика и часовых.

«Все есть, но только не для нас», – ворчали солдаты в Сталинграде, и они были правы.

Недалеко от Песковатки и Камышевской хранились горы предметов различной одежды, которые могли бы доставить много радости целому цыганскому табору. Голубые, красные и зеленые шали в полоску и в клетку; светло-желтые пуловеры с длинными рукавами из ангорской шерсти; носки с узором колечками всех размеров, от 42-го до 45-го; меховые жилеты с вязаными узорами в виде корон, вязаные кофты, дамские пальто, муфты, перчатки, чепчики с лентами и без них, тапочки, домашние туфли из верблюжьей шерсти, грелки для кофейника, полусапожки для коньков, футболки. Кто проходил мимо, набирал себе вдоволь всего, что считал необходимым. Все пехотные подразделения, входившие в состав 100-й пехотной дивизии, уходили со склада в таком виде, словно им нужно было выступать в цирке, а не идти на передовую.

Подобные сцены, которые можно было здесь наблюдать, являлись теми редкими случаями, способными вызвать у солдат в Сталинграде смех.

Было и много других событий, о которых в то время говорили постоянно.

Об одной истории следует упомянуть.

Это была история с орденом за Сталинград.

Офицер разведки и безопасности армии в начале положил телеграмму в свой портфель, а позднее во время доклада начальнику Генерального штаба на его стол. Фюрер приказывал разработать проект ордена за Сталинград, который должен был быть готов к 25 ноября.

Уже существовали «орден за Крым», «орден за Нарвик», «орден за Холм», почему же не должна была быть учреждена награда для солдат, воевавших в Сталинграде? Это была точка зрения одной стороны. Противники такой награды придерживались другого мнения: «Сначала нужно захватить Сталинград и уж потом раздавать ордена».

Во второй половине дня с телеграммой ознакомился командующий.

– Крым и Нарвик принесли нам явный успех, Сталинград – это эксперимент, – сказал офицер разведки командующему.

Командующий, глядя в окно, ответил:

– Харьков тоже был экспериментом, а Фридрих II превратил опасную ситуацию в решающую победу.

– Мы имели дело с противником в открытом сражении, и противник был деморализован нашими победами. Тогда у нас были танковые клещи, а сегодня мы топчемся на месте.

Генерал обратил взор своих ясных глаз на командующего армией:

– Но это место уменьшается, господин генерал.

– Я считаю, что мы придаем слишком большое значение этому вопросу.

– Я тоже так считаю.

На том и порешили.

Приказ был передан в 637-ю агитационно-пропагандистскую роту.

Командование роты поручило командиру особого подразделения и военному художнику Эрнсту Айгенеру разработать проект ордена.

Айгенер был в войсках начиная с Польши, Франции и заканчивая Россией, а теперь Сталинградом. Его можно было встретить повсюду – в танке, в автомобиле, в дорожной грязи, но больше всего его тянуло к людям, пехоте и лошадям – войну он ненавидел. Его товарищи говорили о нем, что он не умел смеяться, но это была неправда, просто этого никто не видел.

Для Айгенера представляли интерес те вещи, на которые никто не обращал внимания; развалины, которые все проклинали, привлекали его как художника. То, что другим было в тягость или к чему люди просто были безразличны, его, наоборот, воодушевляло: артиллерийский огонь и облака, солнце и грязь, ясные ночи, туман над Волгой. У него не было врагов, а позднее он хотел остаться в России, ему должен был принадлежать дом на донской возвышенности – так он любил эту страну.

В центре ордена Эрнст Айгенер изобразил бункер с руинами волжского города, к которым было обращено лицо мертвого солдата. Каску солдата обвивала колючая проволока, а поперек всего проекта прямыми буквами было написано: «Сталинград».

Проект был отклонен ставкой фюрера.

«Слишком деморализующе», – было написано на краю проекта. На следующий день, который выдался очень солнечным, Айгенер в возрасте 37 лет погиб – это было 20 ноября 1942 года. Он остался там, где позднее хотел построить себе дом, – на дороге, проходившей через донскую возвышенность недалеко от Калача.

«Звезды вечны, но люди поступают так, будто завтра их здесь уже не будет».

Так писал Айгенер за три часа до своей смерти.

Положение в группах армий «А» и «Б».

Середина ноября

Наступило время рассказать об общей ситуации, сложившейся в группах армий «А» и «Б» в середине ноября.

Наступление группы армий «А» на северных оконечностях Кавказа в конце августа практически было приостановлено, поэтому цель командования сухопутных войск прорваться через Тбилиси к Баку не была достигнута – войскам противостоял все еще сильный противник. Этот факт заставлял серьезно задуматься. Поход на Кавказ, во время которого северным флангом планировалось добраться до Каспийского побережья под Грозным, требовал оперативного прикрытия в нижнем течении Волги, но на перешейке между Калачом и Сталинградом такое прикрытие отсутствовало. Чтобы обеспечить подобную защиту, в первую очередь необходимо было иметь в распоряжении силы, которые могли бы на участке Элиста-Котельниково отразить любое наступление противника в направлении нижнего течения Волги. Чем меньше думали при этом о промышленной метрополии Сталина, тем больше появлялось шансов для того, чтобы суметь сосредоточить и держать наготове собственные силы для оперативной обороны по обеим сторонам Калача и юго-восточнее нижнего течения Дона. Речь шла о том, чтобы парализовать Сталинград и весь участок вдоль Волги с помощью авиации и дальнобойной артиллерии и при этом держать наземные войска подальше от того места, которое наверняка станет центром боевых действий. Непонимание всех этих связей со стороны верховного немецкого главнокомандования стало причиной провала операции.

Прохождение линии фронта групп армий «А» и «Б» в начале ноября 1942 года.

Железнодорожная сеть за Южным фронтом

Здесь имела место также тактическая переоценка участка вдоль течения реки, иначе более серьезно была бы продумана возможность поддержки всей операции через устье Дона в районе между Мешковской и Цимлянском, как это было намечено командованием группы армий «Б» во время первого планирования операции. Но даже если бы была организована оборона по линии Калач-Серафимович без учета излучины Дона в районе Качалинской, то имевшиеся тогда в распоряжении боевые группы потеряли бы часть своих сил. В результате битвы за Сталинград пехотные части оказались в бесполезном кольце.

Командующий группой армий «Б» и его Генеральный штаб с большой тревогой смотрели на приближавшиеся события.

Группа армий «А» с 17-й и 1-й танковыми армиями располагалась между Черным и Каспийским морями и держала линию обороны шириной семьсот пятьдесят километров в южном и юго-восточном направлениях. Первоначально командование группы армий не ожидало фронтальной опасности, напротив, наиболее напряженным считался участок на глубоком открытом фланге между Тереком и Сталинградом.

Группа армий «Б» своим южным флангом, на котором находилась 4-я танковая армия, заняла район под Котельниковом. 16 сентября для 4-й танковой армии наступление на Сталинград было закончено: она вынуждена была перейти в оборону в калмыцкой степи севернее дороги Элиста– Астрахань и на Волге южнее Сталинграда.

На правом фланге 16-я мотопехотная дивизия на полосе шириной в четыреста километров обеспечивала оборону на дороге в Астрахань и тем самым поддержку внутренних флангов групп армий «А» и «Б». На данном участке предполагалось использовать 4-ю румынскую армию, которая была на подходе и своими передовыми частями находилась приблизительно в пятидесяти километрах восточнее.

16-я мотопехотная дивизия располагалась своими основными силами на участке Элиста-Хулхута вдоль дороги Элиста-Астрахань. Между дорогой Элиста-Астрахань, северо-западнее Элисты и района Тундутова, 7-й румынский армейский корпус силами 8-й и 5-й кавалерийских дивизий занял в степи позиции шириной сто шестьдесят километров. К нему примыкал 4-й румынский армейский корпус с четырьмя пехотными дивизиями (1, 2, 4 и 20-й), позиции которых растянулись на юго-запад от Красноармейска.

297-я и 371-я пехотные дивизии располагались южнее Воронова. Затем подошли 71, 295, 305, 100, 79, 389-я пехотные дивизии и части 16-й танковой дивизии. Дальше на севере находилась 94-я пехотная дивизия. Северный фланг держала 24-я танковая дивизия, с запада присоединялись 16-я танковая дивизия, 3-я мотопехотная дивизия, 60-я мотопехотная дивизия, 113-я и 76-я пехотные дивизии. Западнее Дона находились 397, 384, 44-я пехотные дивизии и 1-я румынская кавалерийская дивизия.

11-й корпус занимал позиции в Кислякове, 8-й – в Песковатке и 51-й – в Гумраке. 14-му танковому корпусу было приказано укрепиться в балке под Городищем.

В соответствии с этим фронт территориально проходил с южной части Сталинграда через город до возвышенности под рынком, затем от Волги на запад, ответвляясь в сторону Татарского вала до Дона. Далее линия фронта проходила по западному берегу реки до излучины Дона и заканчивалась под Кременской.

Положение в ставке Гитлера

В то время как дивизии групп армий «А» и «Б» вели бои день и ночь и каждый день и каждую ночь солдаты несли на своих плечах непомерную тяжесть этой беспощадной войны на Востоке, в ставке Гитлера также развернулась ожесточенная и безжалостная борьба, в ходе которой перевес сил был то на одной, то на другой стороне, в результате чего нервы Верховного немецкого главнокомандования были изрядно измотаны. Ставка переживала последние и мучительные дни совместной работы Гитлера и начальника Генерального штаба сухопутных войск генерал-полковника Гальдера. В некоторых случаях мнения у них совпадали, разговоры и словесная перебранка затягивались до поздней ночи, и трудно было сказать, в какой момент спор был особенно ожесточенным.

Гальдер настаивал на четких и ясных решениях вопросов – Гитлер уклонялся от них, Гальдер выступал против летнего наступления 1942 года – Гитлер обходил этот вопрос стороной, Гальдер был за концентрацию сил и организацию стратегической обороны – Гитлер был за нефть и Волгу. Гальдер ссылался на недостаток сил, необходимых для выполнения оперативной задачи, – Гитлер отклонял его сомнения. Гальдер предупреждал о силе русских – Гитлер считал, что только наивный простак мог поверить этим байкам. Когда же Гальдер положил перед Гитлером разведданные о противнике, в которых говорилось о прибытии все новых и новых дивизий, Гитлер назвал это неудачным трюком Сталина. Гальдер выступал за самостоятельность командования войсками – Гитлер отдавал команды вплоть до уровня полка и принимал решения по отдельным тактическим вопросам, дать оценку которым мог только командир того или иного подразделения на месте.

По небольшому количеству военнопленных, взятых в плен во время летней операции, немецкое командование могло судить о том, что советское командование планомерно уходило от определенного решения.

Абсолютное непонимание оперативной стороны вопроса, напротив, укрепило Адольфа Гитлера в его предвзятом мнении о том, что противник полностью измотан.

«Русским пришел конец, через четыре недели они обессилеют». Это была та основная позиция, которая определяла образ действий Верховного главнокомандующего сухопутными войсками (Гитлера). Данное мнение не изменилось и тогда, когда генерал-полковник Гальдер представил фюреру данные разведки о положении в частях противника, на что Гитлер ответил:

– Избавьте меня от этой идиотской стряпни.

До этого, однако, Гальдер докладывал о следующем:

– В районе Саратова русские сосредоточили свои войска силами до одного миллиона, восточнее Кавказа – полмиллиона. Командование Красной армии начнет наступление тогда, когда немецкие части будут стоять на Волге. Сталин предпримет в этом районе такое же наступление, как это было сделано против Деникина во время Гражданской войны.

– Русские ежемесячно производят полторы тысячи танков, которым немецкая промышленность может противопоставить лишь шестьсот танков. Я хочу предостеречь от краха, он непременно наступит.

Значение для трудно переоценить. Грозненские, майкопские и бакинские нефтеносные районы обеспечивали порядка 90% добычи нефти в СССР. Также регион располагал стратегически важными для военной промышленности месторождениями вольфрамомолибденовых руд, а с потерей украинских черноземов возросло значение Кубани и Кавказа в обеспечении страны продовольствием, особенно зерном. После утраты Севастополя порты Поти, Сухуми и Батуми стали основными базами Черноморского флота, Азовской и Каспийской флотилий. Важность этого региона также была связана с тем, что через советско-иранскую границу шло около половины поставок по ленд-лизу. Таким образом, утрата Кавказа могла фатально повлиять на исход не только Великой Отечественной, но и всей Второй Мировой войны.

К концу весны 1942 года военно-стратегическое положение наших войск на южном фасе советско-германского фронта резко ухудшилось. Захваченная после разгрома немцев под Москвой инициатива была утрачена с провалом Харьковской наступательной операции. Армии Южного и Юго-Западного фронтов были крайне ослаблены. Сложившееся положение позволило Гитлеру вернуться к планам по захвату Кавказа и Закавказья, не реализованных в 1941 году. Новый план по захвату региона получил кодовое название «Эдельвейс».

Основные задачи этой операции были отражены в директиве №45, подписанной Гитлером 23 июля 1942 года, а именно: захват всего восточного побережья Черного моря и черноморских портов, ликвидация Черноморского флота, захват месторождений нефти Грозного и Майкопа. Далее операция предполагала продвижение войск в Закавказье и захват Бакинских нефтяных месторождений. Для этих целей группа армий «Юг» разделилась на группы «А» и «Б». Группа армий «А» должна была осуществить операцию «Эдельвейс», перед группой армий «Б» ставилась задача нанести удар в направлении на Сталинград и далее на Астрахань (операция «Цапля»), с целью прикрытия с севера группы «А» и захвата всех транспортных путей между южными и центральными районами СССР.

Войска Красной Армии в рамках противодействия замыслам немецкого командования начали Кавказскую оборонительную операцию. К началу немецкого наступления группа армий «А» под командованием генерала-фельдмаршала Листа существенно превосходила советские силы в численности солдат и офицеров, а особенно, в численности танков, орудий, минометов и самолетов. Соотношение сил не в пользу СССР было определено как серьезными потерями в ходе Харьковской операции, так и умелыми действиями разведки и контрразведки Вермахта, сумевшей убедить советское военное руководство в том, что главным театром военных действий на 1942 год станет московское направление, где и были сосредоточены основные силы Красной Армии. Кроме того, возможность усиления нашей группировки на данном участке фронта была сильно ограничена: 27 турецких дивизий, развернутых на советско-турецкой границе, вынуждали держать там значительные силы; вероятность агрессии Японии, сковывала мощную группировку на Дальнем Востоке.

Немцам же, наоборот, в отсутствие второго фронта удалось значительно усилить свою южную группировку за счет румынских, словацких и итальянских дивизий. В такой крайне сложной для нашей страны обстановке начиналась битва за Кавказ. После утраты Ростова-на-Дону 23 июля 1942 года армии Южного фронта отошли на левый берег Дона и заняли рубежи от станицы Верхнекурмоярская до устья Дона. Стремительность немецкого наступления не позволила должным образом подготовить оборонительную линию по реке Дон, приказ о ее создании был отдан Ставкой Верховного главнокомандования лишь 11 июля 1942 года.

25 июля 1942 года немцы начали операцию «Эдельвейс». Вся мощь группы армий «А» обрушилась на Южный фронт. Превосходство немецких войск в танках, орудиях и авиации было подавляющим. Недостаток зенитной артиллерии и авиации позволил немецкой авиации практически безнаказанно бомбить наши войска. Уже в первый день наступления немцы прорвали нашу оборону в полосе 18-й армии, которой командовал генерал Камков. 26 июля, получив две дивизии в качестве подкрепления, войска 18-й и 37-й армий попытались контрударом вернуть утраченные позиции. Контрнаступление завершилось провалом и еще больше осложнило положение Красной Армии на данном участке фронта.

С прорывом немецких таковых дивизий 27 июля в район Сальска над Южным фронтом нависла угроза рассечения. В ночь на 28 июля наши войска начали отвод войск в район реки Кагальник и Манычского канала. К сожалению, организованное отступление не удалось. Немецкая авиация непрерывными авиаударами окончательно поломала оборонительные порядки наших армий, связь со многими частями была утрачена. Фактически, Южный фронт прекратил свое существование. Почти без сопротивления немецкие части начали форсирование Дона по всей полосе наступления.

28 июля решением Ставки Верховного главнокомандования оставшиеся соединения Южного фронта были объединены с войсками Северо-Кавказского фронта под командованием маршала С.М.Буденного. Вновь образованный фронт был разделен на две оперативные группы. Донская группа (51-я армия, 37-я армия, 12-я армия и 4-я воздушная армия) под командованием Р.Я.Малиновского должна была прикрывать ставропольское направление. Приморская группа (18-я армия, 56-я армия, 47-я армия, 1-й стрелковый корпус, 17-й кавалерийский корпус и 5-я воздушная армия при поддержке Азовской военной флотилии) под началом генерал-полковника Я.Т.Черевиченко обороняла краснодарское направление. Советское военное руководство понимало, что на степных просторах остановить танковые группы противника будет крайне сложно. В районах Нальчика и Грозного началось сооружение укрепрайонов. Из состава фронта туда были направлены 9-я и 24-я армии. 51-я армия была передана в состав Сталинградского фронта. Все эти меры были призваны улучшить управление фронтом, который растянулся почти на тысячу километров. Одновременно войска Закавказского фронта получили задачу занять и подготовить к обороне подступы к Кавказскому хребту с севера.

31 июля, посчитав, что советский фронт на кавказском направлении окончательно развален, Гитлер принял решение перебросить под Сталинград всю 4-ю танковую армию генерал-полковника Гота. На кавказском направлении был оставлен лишь один танковый корпус из 4-й армии. Этот маневр значительно ослабил наступательный потенциал группы армий «А», но превосходство немецких войск в технике оставалось огромным и армии Вермахта стремительно продвигались к Кавказу. Предвкушая скорую победу на кавказском фронте, Гитлер создал специальные картели для восстановления и дальнейшей разработки месторождений советской нефти. Среди немецких компаний распределялись концессии на право добычи сырья, а авиации запрещалось бомбить нефтеносные районы.

В то же время советское руководство принимало все возможные меры, чтобы не допустить утраты Кавказа и Закавказья. Вместе с военными мероприятиями осуществлялась массовая эвакуация всего ценного оборудования, особенно с нефтяных скважин и заводов по переработке нефти. Сырую нефть вывозили подальше от линии фронта, на Грозненские перерабатывающие заводы. Все, что невозможно было вывезти, готовилось к уничтожению. Вместе с оборудованием вывозились лошади, зерно, крупный рогаты скот - немцам не должно было достаться ничего. Одновременно среди населения проводилась обширная агитационная и разъяснительная работа, в городах формировались партизанские группы и отряды ополченцев, в станицах - казачьи подразделения.

В конце июля стало понятно, что на открытой степной местности организовать серьезную оборону не удастся. Единственно возможным решением в такой обстановке было, сохраняя порядок, с боями отходить к рекам Кубань и Терек и изматывать противника в оборонительных боях. 1 августа на просьбу командующего Ставропольским гарнизоном усилить оборону города, Буденный ответил: «… оборонять Ворошиловск надо, но сил недостаточно…» 2 августа немцы возобновили наступление на обоих направлениях.

Донская оперативная группа отходила за Кубань. Вклинившись между двумя группами Северо-Кавказского фронта, 3 августа враг подошел к Ставрополю (тогда Ворошиловску). Оставшийся немногочисленный гарнизон города почти без боеприпасов и артиллерии пытался хотя бы ненадолго остановить немецкое наступление, давая время основным силам закрепиться на новых рубежах обороны. В городе завязались ожесточенные уличные бои, но силы были слишком не равны. К вечеру того же дня город пал.

Из доклада от 3 августа 1942 года, полученного командующим войсками Северо-Кавказского военного округа генерал-лейтенантом Курдюмовым: «… 3 августа противник занял город Ворошиловск. Город оборонялся 15-м запасным полком - всего 500 человек и 26-м мотоциклетным полком - 200 человек… Остатки 15-го и 26-го полков в количестве 300 человек к 22 часам отошли к с. Темнолесскому. Люди вооружены только винтовками, больше никакого вооружения нет…»

После захвата Ставрополя немцы приостановили наступление на юго-восточном направлении. Несмотря на утрату города, полной победы, то есть уничтожения Донской группировки, немецким войскам добиться не удалось. 37-я армия оторвалась от противника и к 5 августа отошла за реки Калаус и Янкуль, 12-я армия в то же время с боями отошла к реке Кубань.

На Краснодарском направлении, где оборонялась Приморская группа Северо-Кавказского фронта, складывалась не менее тяжелая обстановка. Особо ожесточенные бои шли за станицу Кущевская, которая трижды переходила из рук в руки. Казаки 17-го кавалерийского корпуса под командованием генерал-лейтенанта Н.Я.Кириченко смогли серьезно нарушить планы немецкого командования. Заняв круговую оборону вокруг станицы Шкуринской, кавалеристы вынудили немцев изменить направление удара.

Командование Вермахта, идя в обход 17-го кавалерийского корпуса, сосредоточило силы против 18-й и 12-й армий Приморской группы. 6 августа из района Ворошиловска (Ставрополя) силами 1-й танковой армии немецкие войска начали наступление на Армавир, и, двигаясь в направлении к Майкопу и далее до Туапсе, должны были выйти к черноморскому побережью. В тот же день 17-я армия Вермахта нанесла удар и на краснодарском направлении с целью выйти к Новороссийску.

7 августа Армавир пал. 10 августа немцы ворвались в Майкоп, надеясь захватить горючее и нефть. Ни того ни другого в городе уже не было. Все запасы сырья были вывезены или сожжены, скважины забиты, нефтеперегонные заводы взорваны или эвакуированы.

Позже Ставка Верховного главнокомандования указала Буденному: «Добейтесь того, чтобы все наши войска действовали так, как 17-й кавкорпус».

В то же время в районе Краснодара разгорались ожесточенные бои. Краснодарский оборонительный рубеж подготовлен не был, часть подразделений оказалась вообще без боеприпасов, и войска были выведены за реку Кубань. Оставшиеся части вплоть до 12 августа вели ожесточенные уличные бои. Только по прямому приказу командования последние подразделения отошли за Кубань, взорвав за собой Пашковскую переправу. 12 августа Краснодар пал.

В то же время Азовская флотилия, оставив свои базы в Ейске, была перебазирована в Темрюк для прикрытия Новороссийска. 17 августа, не получив майкопской нефти и не сумев прорваться к Туапсе, группа армий «А» временно прекратила активные боевые действия. Немецкие силы стали испытывать серьезные проблемы со снабжением.

Из воспоминаний генерала пехоты Курта фон Типельскирха: «… 8 августа был захвачен район Майкопа - первый, самый маленький и основательно разрушенный русскими нефтяной район. Одновременно два танковых корпуса севернее среднего течения Кубани повернули на юго-восток, чтобы продвигаться к более важной цели - району Грозного. Однако еще во время этого продвижения возникли первые трудности со снабжением войск, которые затем стали хроническими и постепенно превратились в настоящее бедствие. Иногда острая нехватка горючего даже вынуждала доставлять его по воздуху. Коммуникации настолько удлинились, что автоколонны, подвозившие горючее, сами расходовали в пути большую часть своего груза. Иногда дело доходило до парадокса: для транспортировки горючего использовались караваны верблюдов. Когда наступавшие на Грозный подвижные соединения 9 августа достигли Пятигорска, им пришлось несколько недель ожидать там горючего, а тем временем русские стягивали новые силы и усиливали свою авиацию…»

С 25 июля по 17 августа противник смог продвинуться на 600 км, однако своей основной цели - разгрома наших армий и прорыва в Закавказье - достичь не смог.

©сайт

создано на основе открытых данных в интернете

Напрасно генерал-полковник Гальдер, начальник Генерального штаба сухопутных войск, пытался во время своего разговора с Гитлером 23 июля 1942 г. переубедить фюрера. Он уговаривал Гитлера не разделять сил и не наносить удара по Кавказу раньше, чем будет покончено со Сталинградом и немецкие тыл и фланг на Дону, а также между Доном и Волгой не будут надежно обеспечены. Гитлер отметал все предостережения начальника Генерального штаба. Он пребывал в уверенности, что победа уже у него в кармане и что Красная Армия решительным образом разгромлена. Свою уверенность фюрер в очередной раз продемонстрировал еще более ошеломляющими решениями. Он перебросил главные силы 11-й армии генерал-фельдмаршала фон Манштейна (пять дивизий) из Крыма, где она ожидала приказа принять участие в завоевании Кавказа, к Ленинграду с целью взять, наконец, эту давно уже бесившую его крепость.

Но и это еще не все. Гитлер снял с Восточного фронта прекрасно укомплектованную и снаряженную мотопехотную дивизию СС "Лейбштандарт" и отправил ее во Францию на отдых и переформирование в танковую дивизию. Вскоре после этого с Южного фронта предстояло снять также и еще одну из лучших ударных частей – моторизованную дивизию "Великая Германия". Гитлер распорядился, чтобы, как только немецкие войска выйдут к Манычской плотине, эту дивизию перебросили с передовой в глубокий тыл – во Францию, где она должна была оставаться в распоряжении Верховного командования. Решение отчасти принималось ввиду нехватки горючего на Южном фронте. Но главная причина заключалась в том, что по сведениям, которые Гитлер считал достоверными, вскоре ожидалось вторжение союзников в Западную Европу. Непостижимая и роковая ошибка. Этих семи дивизий, которые совершенно напрасно сняли с Южного фронта, вероятно, могло хватить, чтобы предотвратить сталинградскую катастрофу немцев.

В свою штаб-квартиру на окраине Винницы после той беседы с фюрером 23 июля Гальдер вернулся в подавленном настроении. Он написал в своем дневнике: "Его упорная недооценка потенциала противника постепенно принимает гротескные формы и становится опасной". Генералы, офицеры и личный состав, ответственный за политические связи в свите Гитлера, все единодушно сходятся на том, что период пребывания Гитлера на Украине отмечался постоянными трениями и конфликтами. Ставка фюрера под Винницей носила кодовое название "Вервольф" – оборотень. А Гитлер, бушевавший в своем маленьком бункере, и в самом деле походил на оборотня.

Но Гитлер упорствовал в своем неверном видении ситуации и суммировал свои умозаключения в фундаментальной "Директиве фюрера № 45", которую он продиктовал в тот же самый день, 23 июля, после своего спора с Гальдером. Группы армий получили директиву 25 июля. В преамбуле, невзирая на факты и опыт боев трех прошедших недель, говорилось, что лишь незначительным по численности частям армий Тимошенко удалось избежать окружения и выйти на южный берег Дона.

Но Гитлер упорствовал в своем неверном видении ситуации и суммировал свои умозаключения в фундаментальной "Директиве фюрера № 45", которую он продиктовал в тот же самый день, 23 июля, после своего спора с Гальдером. Группы армий получили директиву 25 июля. В преамбуле, невзирая на факты и опыт боев трех прошедших недель, говорилось, что лишь незначительным по численности частям армий Тимошенко удалось избежать окружения и выйти на южный берег Дона.

Вразрез с директивой № 41 (основой операции "Блау"), в соответствии с которой сначала предполагалось выйти к Сталинграду, а затем развертывать наступление на Кавказ с целью захвата русской нефти, в новом приказе ставились следующие задачи:

1. Задача групп армий "А" состоит в окружении и уничтожении вражеских войск, спасающихся бегством через Дон, в районе к югу и юго-востоку от Ростова. Для этого крупные подвижные соединения должны действовать с плацдармов, которые необходимо создать в районе Констинтиновская – Цимлянская, в общем юго-западном направлении на Тихорецк через Дон. Эти соединения должны состоять из пехотных, стрелковых и горных дивизий. Одновременно следует перерезать железнодорожную линию Тихорецк – Сталинград...

2. После уничтожения вражеских войск южнее Дона главной задачей группы армий "А" становится овладение всем восточным побережьем Черного моря с целью захвата черноморских портов противника и разгрома Черноморского флота. Другая группа, которую предстоит создать за счет объединения всех оставшихся горных и стрелковых дивизий, форсирует Кубань и захватит Майкопские и Армавирские высоты.

3. Одновременно другая группа, которую надо будет создать из подвижных частей, овладеет районом вокруг Грозного, некоторыми из своих подразделений перережет Осетинскую и Грузинскую военные дороги – если получится, на перевалах. Впоследствии эта группа будет наступать вдоль Каспия с целью овладения районом Баку. Итальянский Альпийский корпус будет придан группе армий позднее. Данная операция группы армий "А" получает название "Эдельвейс".

4. Группа армий "В" – как уже указывалось ранее – в дополнение к организации обороны по линии Дона будет наступать на Сталинград, чтобы разгромить скопления противника в этом районе и занять сам город, блокировав участок суши между Доном и Волгой. Как только это будет достигнуто, подвижные соединения начнут действовать вдоль Волги с целью наступать вплоть до Астрахани, чтобы перерезать русло Волги также и там. Операция групп армий "В" получает кодовое наименование "Цапля". Далее шли указания Люфтваффе и Кригсмарине.

Генерал-фельдмаршал Лист, уроженец Оберкирха в Баварии, человек, прошедший школу подготовки баварского штаба, отличившийся в кампаниях в Польше и во Франции, получил назначение на пост командующего группой армий "А". Умный человек и холодный расчетливый стратег – совсем не тот военачальник, который привык ломиться в закрытые двери, но, напротив, полководец, верящий в разумное планирование и руководство, – он ненавидел военные авантюры. Когда 25 июля в Сталине специальный курьер вручил ему пакет с директивой № 45, Лист покачал головой. Впоследствии, уже находясь в плену, он в присутствии небольшого круга близких людей как-то раз заметил, что только уверенность в том, что Верховное командование располагает исключительной и достоверной информацией о положении дел у противника, заставила его и начальника штаба группы армий "А" генерала фон Грайфенберга примириться с новым планом.

Всегда создавайте опорные пункты – вот главное, чему учил Клаузевиц. Но тут урок этот был, со всей решительностью, отвергнут. Достаточно привести лишь один пример: за 6-й армией Паулюса, которая продвигалась к Сталинграду и долине Волги, следовали части усиленного итальянского Альпийского корпуса – превосходные горные дивизии. В то же время группа армий "А", которой командовал Лист, и которой предстояло завоевывать Кавказ, т. е. вести боевые действия в условиях высокогорья – впервые за всю кампанию на Востоке, – имела в своем составе только три горные дивизии – две немецкие и одну румынскую. Стрелковые дивизии равной по составу армии боевой группы Руоффа (усиленной 17-й армии), во-первых, не обладали опытом ведения боевых действий на высокогорье, во-вторых, не располагали необходимым обмундированием и снаряжением. Части четырех немецких дивизий, сформированных из специально подобранных уроженцев альпийских районов, прекрасно подготовленных к ведению войны в горах, не применялись как единое целое, а были разбросаны повсюду. Через несколько дней, когда уже было слишком поздно, когда горнострелковые батальоны генерала Конрада лежали словно пришитые на хребтах Кавказа совсем рядом со своими целями, в ставке фюрера кусали локти, вспоминая об этом.

Учитывая те силы, которыми он располагал, генерал-фельдмаршал Лист сумел превратить директиву № 45 в довольно сносный план. Решение Гитлера об одновременном наступлении на Кавказ и на Сталинград означало также и разделение снабжения. А поскольку войскам на юге приходилось преодолевать большие расстояния, начальник главного управления тыла Главного штаба сухопутных войск генерал Вагнер отдал приоритет в снабжении горючим Кавказскому фронту. Советское командование совершенно очевидно намеревалось не допустить в очередной раз окружения своих войск. Советский Генштаб и боевые командиры строго придерживались новой, или, вернее, старой, стратегии – стратегии, которая помогла России победить Наполеона: заманить противника в глубь огромной страны, чтобы заставить его расточить свои силы и потом в подходящий момент нанести по нему удар широким фронтом.

Согласно директиве фюрера, 31 июля операции "Эдельвейс" на Кавказском фронте предстояло вступить во вторую стадию – захват побережья Черного моря. Группе армий "А" надлежало использовать свои подвижные части, сейчас группировавшиеся под командованием 1-й танковой армии, для наступления в направлении Армавира и Майкопа. Другие формирования группы армий – армейская боевая группа Руоффа силами 57-го танкового корпуса генерала Кирхнера – должны были наступать через Новороссийск и Туапсе вдоль побережья к Батуми. Немецким и румынским горным дивизиям 49-го горнострелкового корпуса генерала Конрада отводился левый фланг, где они должны были через высокогорные перевалы Кавказских гор обойти с фланга Туапсе и Сухуми.

На протяжении первых нескольких дней августа 1942 г. подвижные соединения группы армий "А" стремительно наступали по всему фронту через р. Кубань и калмыцкие степи, с тем чтобы, вступив в полное боевое соприкосновение с ведущими гибкую оборону и откатывающимися назад советскими дивизиями в предгорьях Кавказа, не позволить противнику улизнуть в горы и создать там новую линию обороны. 3 августа передовые части 3-й танковой дивизии овладели Ворошиловском. Контратака Красной Армии при поддержке танков и кавалерии была отбита. Чем быстрее немцы продвигались к Кавказу, тем очевиднее становилось, что русские продолжают отступать, не неся крупных потерь в живой силе и технике. Немцы захватывали все больше и больше территории, но им никак не удавалось нанести противнику большого урона, не говоря уж о том, чтобы уничтожить его. Несколько перевернутых подвод, несколько конских трупов – вот и все, что находили немцы по ходу своего наступления. Чем дальше немцы продвигались на юг, тем все менее прочной становилась связь между отдельными полками. Только видные издалека шлейфы пыли говорили о том, что где-то там справа или слева другие колонны точно так же продвигаются к югу.

10 августа 40-й немецкий танковый корпус, со 2 августа действовавший в составе 1-й танковой армии, силами 3-й и 23-й танковых дивизий взял Пятигорск и Минеральные Воды, таким образом, вышел к подножью гор Кавказа. Последним крупным препятствием на пути немецкого наступления оставалась река Терек. Тем временем 3-й и 57-й танковые корпуса в центре фронта продвигались в духоте и пыли с Дона в нефтяной район Майкопа, стремясь перехватить отступавшего противника. На какое-то время боевые действия на Южном фронте приняли для немцев характер войны в пустыне. Преследование советских войск через Кубанскую степь превратилось в гонку от одного пункта водоснабжения до другого. Иногда части останавливались для приема пищи. Конечно, неприкосновенные запасы питьевой воды двигались вместе с войсками в больших цистернах, но, безусловно, армия не могла взять с собой достаточного количества воды также и для лошадей. В результате ежедневно приходилось беспокоиться об обеспечении водопоев.

Тыловое охранение советских войск "зацеплялось" за различные населенные пункты и реки, поначалу упорно их обороняло, а затем так быстро оставляло, что немцам почти не доставались пленные. Так русские выполняли новые указания Командующего войсками Северо-Кавказского фронта маршала С.М. Буденного: препятствовать продвижению противника, но в самый решительный момент отходить, чтобы любой ценой избежать окружения. Такова была гибкая стратегия русских. Советский Генштаб отказался от подхода Сталина не сдавать ни пяди земли – подхода, который приводил к окружениям и, как следствие, к колоссальным потерям.

Советские командиры нижнего звена скоро усвоили гибкую тактику ведения боевых действий – технику, которую практиковали в немецкой армии с 1936 г. Искусно пользуясь бесчисленными речками и речушками, пересекавшими направление немецкого наступления, советские войска вновь и вновь препятствовали продвижению противника и отводили свою пехоту. В таких условиях немецким дивизиям армейской боевой группы Руоффа и 1-й танковой армии не удалось выполнить главных задач, поставленных директивой № 45: "Вражеские войска, бегущие через Дон, надо окружить и уничтожить в районе к югу и юго-востоку от Ростова". Вновь план Гитлера дал осечку.

Немцы наступали и наступали. Пал Тихорецк. Советские войска отступили – отступили, но не побежали в панике, нанося немцам неожиданные удары, русские часто причиняли им большой урон, но как только те пытались связать их боем, тотчас же исчезали. Ночью отдельные единицы техники попадали в засаду. Посылать с донесениями и приказами мотоциклистов поодиночке стало невозможно. В таких условиях немецкие войска к 10 августа 1942 г. вышли в район Краснодара. За шестнадцать дней пехотинцы покрыли расстояние свыше 300 километров от Ростова к столице казачьей Кубани, с боями продвигаясь по выжженной солнцем степи и плодородным долинам рек. Население Краснодара, центрального региона, расположенного на северном берегу Кубани, в ту пору насчитывало около 200 000 человек. В городе имелись крупные нефтеперерабатывающие заводы.

Немцы сумели форсировать Кубань и вступили на территорию Кавказа. С переходом через Кубань для армейской группы Руоффа осталась позади последняя крупная водная преграда на пути к цели. Теперь дивизия могла приступить к решению реальных боевых задач – захвату портов Новороссийск, Туапсе, Сочи, Сухуми и Батуми, объектов, имевших крайне большое значение. Ближе к концу августа 1942 г. дивизии 5-го корпуса начали штурм Новороссийска – крупной морской крепости на восточном побережье Черного моря.

Новороссийск, население которого составляло тогда 95000 человек, представлял собой важный порт с судостроительными доками, холодильными установками, комбинатами по переработке рыбы и другими промышленными предприятиями. Только после ожесточенных сражений оборонявшие Новороссийск части советской 47-й армии оставили город. К 10 сентября город и пригороды полностью находились в руках немцев. С первой задачей боевая группа Руоффа справилась. Следующим пунктом был Туапсе – ключевой пункт на узкой прибрежной равнине. Туапсе стал поворотным пунктом в судьбе армейской группы Листа.

Горным же стрелкам генерала Конрада приходилось пробиваться к побережью Черного моря через расположенные на высоте 3000 и 4000 м высокогорные перевалы Центрального Кавказа, чтобы, так сказать, войти с черного хода. Целью их являлось взятие Сухуми – города на поросшем пальмами субтропическом берегу и столицы Абхазской Автономной Советской Социалистической Республики. Отсюда до турецкой границы в районе Батуми оставалось около 150 километров. Красная Армия героически защищала выходы с гор. Один из главных объектов, Сухуми, находился от немецких частей всего в 40 километрах. А на левом фланге образовалась огромная пустота – танковая армия Клейста все еще оставалась в степи к северу от Эльбруса.

Ожесточенные бои бушевали за бывшую царскую охотничью резиденцию Кругозор, расположенную на высоте более 3000 метров над широкой расщелиной Баксанской долины. Рядом возвышалась одна из красивейших в мире гор – гора Ушба высотой 4700 метров. Только Казбек, расположенный далее на восток по Военной грузинской дороге, да два пика Эльбруса превосходили ее высотой. Советские войска оказывали упорное сопротивление. Штурмовые формирования группы армий "А" были измотаны неделями тяжелых боев, а пути снабжения – растянуты свыше всех мыслимых пределов. Люфтваффе приходилось делить силы между Доном и Кавказом, а в воздухе стали господствовать советские ВВС. Советская артиллерия также имела численное превосходство. Та же картина наблюдалась и на всех других фронтах – повсюду.

С конца августа группа армий "А" пыталась вновь развернуть наступление на левом фланге. Танковой армии Клейста предстояло приложить все усилия, сделать все возможное и невозможное, чтобы открыть ворота в Баку, с тем, чтобы овладеть советскими нефтяными месторождениями и тем самым достигнуть одной из главных целей летнего наступления. Последним препятствием на их пути являлась река Терек, перед которой остановилось танковое острие наступления армии Клейста. Фон Клейст отвел 3-ю танковую дивизию из Баксанской долины, где красноармейцы оказывал очень упорное противодействие, и искусным боковым маневром двинул ее позади позиций 23-й танковой дивизии на восток вдоль Терека. После ожесточенных уличных боев 25 августа дивизия овладела Моздоком. Затем вторая боевая группа неожиданно для неприятеля развернулась для осуществления переправы в районе Ищерской. Терек, ширина которого на участке переправы достигала 275 метров, представлял собой горную реку с мощным течением и опасными водоворотами.