Атмосфера - газовая оболочка нашей планеты, которая вращается вместе с Землей. Газ, находящийся в атмосфере, называют воздухом. Атмосфера соприкасается с гидросферой и частично покрывает литосферу. А вот верхние границы определить трудно. Условно принято считать, что атмосфера простирается вверх приблизительно на три тысячи километров. Там она плавно перетекает в безвоздушное пространство.

По крайней мере несколько миллионов лет вмешались между кульминацией этих эпизодов горного строительства и образованием больших ледяных щитов. Если оледенение было вызвано только возвышением земли или небольшим потемнением неба пылью вулканов, не должно было быть большого запаздывания до наступления ледников, но эти потрясения открывали большое количество изверженных пород к химическому действию минутных количеств атмосферного углекислого газа, растворенного в дождевой воде, которая их омывала. В течение миллионов лет выветривание породы захватывало огромные количества углекислого газа из воздуха.

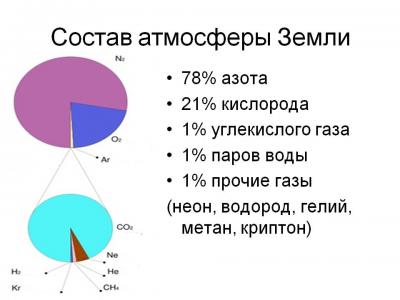

Химический состав атмосферы Земли

Формирование химического состава атмосферы началось около четырех миллиардов лет назад. Изначально атмосфера состояла лишь из легких газов - гелия и водорода. По мнению ученых исходными предпосылками создания газовой оболочки вокруг Земли стали извержения вулканов, которые вместе с лавой выбрасывали огромное количество газов. В дальнейшем начался газообмен с водными пространствами, с живыми организмами, с продуктами их деятельности. Состав воздуха постепенно менялся и в современном виде зафиксировался несколько миллионов лет назад.

При достаточной концентрации атмосферы температура упала, позволив молодым горам обеспечить естественные места рождения для ледников, которые затем прокрались по земле. Некоторые периоды горного строительства не произвели ледников. В эти периоды выброс углекислого газа из вулканов, который особенно активен на ранних стадиях горного строительства, мог бы сбалансировать потребление карбонатов вновь открытых пород. Фактически, ландшафт, изобилующий активными вулканами, может легко высвободить больше углекислого газа, чем могли бы поглотить камни, поэтому температура земли повысилась бы достаточно, чтобы предотвратить расширение ледников.

Главные же составляющие атмосферы это азот (около 79%) и кислород (20%). Оставшийся процент приходится на следующие газы: аргон, неон, гелий, метан, углекислый газ, водород, криптон, ксенон, озон, аммиак, двуокиси серы и азота, закись азота и окись углерода.

Геологические эффекты вулканического воздействия, образования угля или любого другого локального нарушения концентрации двуокиси углерода не ограничиваются областью, в которой они происходят. Если количество двуокиси углерода в одном полушарии Земли резко возрастает или падает, концентрация в другом полушарии изменяется довольно быстро. Менее чем через несколько десятилетий концентрация в обоих полушариях становится одинаковой. Согласно теории углекислого газа, эта быстрая диффузия помогает объяснить тот факт, что ледники продвигаются и отступают одновременно в обоих полушариях.

Кроме того, в воздухе содержится водяной пар и твердые частицы (пыльца растений, пыль, кристаллики соли, примеси аэрозолей).

В последнее время ученые отмечают не качественное, а количественное изменение некоторых ингредиентов воздуха. И причина тому - человек и его деятельность. Только за последние 100 лет содержание углекислого газа возросло в десять раз! Это чревато многими проблемами, самая глобальная из которых - изменение климата.

Графики на стр. 43). При сжигании ископаемого топлива человек ежегодно выгружает около шести миллиардов тонн углекислого газа в атмосферу. Его сельскохозяйственная деятельность освобождает еще два миллиарда тонн. Зерновые поля и пастбища хранят гораздо меньшее количество углекислого газа, чем леса, которые они заменяют, а выращивание почвы позволяет огромным количествам двуокиси углерода, выделяемых бактериями, выходить в воздух. Не все эти восемь миллиардов тонн избыточного углекислого газа остаются в атмосфере, растения удаляют некоторые из них.

Формирование погоды и климата

Атмосфера играет важнейшую роль в формировании климата и погоды на Земле. Очень многое зависит от количества солнечных лучей, от характера подстилающей поверхности и атмосферной циркуляции.

Рассмотрим факторы по порядку.

Когда концентрация в атмосфере возрастает, растения используют больше углекислого газа для фотосинтеза. Однако через несколько лет увеличение скорости фотосинтеза уравновешивается прогрессом в скорости дыхания и процессов распада. Конечным результатом является лишь незначительное увеличение содержания двуокиси углерода в биосфере.

График на стр. 46). Чтобы предсказать влияние человеческой деятельности на климат, мы должны рассчитать, насколько быстро это происходит. В течение более длительного периода времени, возможно, несколько тысяч лет, океаны занимают гораздо больше дополнительных количеств углекислого газа в карбонатных соединениях до того, как система снова достигнет равновесия.

1. Атмосфера пропускает тепло солнечных лучей и поглощает вредную радиацию. О том, что лучи Солнца падают на разные участки Земли под разными углами, знали еще древние греки. Само слово "климат" в переводе с древнегреческого означает "наклон". Так, на экваторе солнечные лучи падают практически отвесно, потому здесь очень жарко. Чем ближе к полюсам, тем больше угол наклона. И температура понижается.

Эти равновесные нормы весьма значительны, поскольку они будут регулировать температуру Земли, пока человек сжигает большое количество ископаемого топлива. Нам нужно только экстраполировать существующие данные о температуре и потреблении ископаемого топлива, чтобы предсказать климат будущего. Довольно точные данные о количестве ископаемого топлива, потребляемого в мире каждый год, показывают, что за последние 100 лет человек добавил около 360 миллиардов тонн углекислого газа в атмосферу. В результате концентрация атмосферы увеличилась примерно на 13%.

2. Из-за неравномерного нагревания Земли в атмосфере формируются воздушные течения. Они классифицируются по своим размерам. Самые маленькие (десятки и сотни метров) - это местные ветра. Далее следуют муссоны и пассаты, циклоны и антициклоны, планетарные фронтальные зоны.

Все эти воздушные массы постоянно перемещаются. Некоторые из них довольно статичны. Например, пассаты, которые дуют от субтропиков по направлению к экватору. Движение других во многом зависит от атмосферного давления.

Это почти точно среднее увеличение, зарегистрированное во всем мире за прошедшее столетие! Если расход топлива будет продолжать расти с нынешней скоростью, мы отправим в атмосферу более трехсот тонн углекислого газа к году. Это должно повысить среднюю температуру земли на 6 градусов. К этому времени мы будем умножать тоннуж углекислого газа 18 раз. Когда система океан-атмосфера вернется к равновесию, концентрация углекислого газа в воздухе будет в 10 раз больше, чем сегодня, а земля будет на 22 градуса выше.

Через несколько тысяч лет, когда содержание карбонатов в океанах достигнет равновесия, концентрация будет по-прежнему в четыре раза больше, чем сегодня. Затем температура земли упадет примерно на 5 градусов выше ее нынешнего среднего значения. Между тем содержание диоксида углерода в океанах удвоится. Это вызывает случайный вопрос о благополучии морских организмов. Мы знаем, что увеличение концентрации углекислого газа увеличивает кислотность воды и что многие морские животные чрезвычайно чувствительны к изменениям кислотности.

3. Атмосферное давление - еще один фактор, влияющий на формирование климата. Это давление воздуха на поверхность земли. Как известно, воздушные массы перемещаются с области с повышенным атмосферным давлением в сторону области, где это давление ниже.

Всего выделено 7 зон. Экватор - зона низкого давления. Далее, по обе стороны от экватора вплоть до тридцатых широт - область высокого давления. От 30° до 60° - опять низкое давление. А от 60° до полюсов - зона высокого давления. Между этими зонами и циркулируют воздушные массы. Те, что идут с моря на сушу, несут дожди и ненастье, а те, что дуют с континентов - ясную и сухую погоду. В местах, где воздушные течения сталкиваются, образуются зоны атмосферного фронта, которые характеризуются осадками и ненастной, ветреной погодой.

Однако, если содержание углекислого газа в воздухе должно увеличиться в семь раз, кислотность морской воды не будет повышаться более чем на 5 выше ее нынешней стоимости. Таким образом, изменения концентрации углекислого газа, которые оказывают такое глубокое воздействие на климат, вероятно, не нарушат будущую морскую жизнь. Возможно, только человеку будет неудобно.

Мы сможем окончательно проверить теорию углекислого газа на другие теории климатических изменений в течение следующих полувеков. Поскольку теперь мы можем измерить энергию солнечного излучения независимо от искажающего влияния атмосферы, мы увидим, коррелирует ли температурный тренд Земли с измеренными флуктуациями солнечной радиации. Если вулканическая пыль является более важным фактором, то мы можем наблюдать температуру земли после колебаний количества крупных извержений вулканов. Но если углекислый газ является самым важным фактором, долгосрочные записи температуры будут расти непрерывно, пока человек потребляет запасы ископаемого топлива Земли.

Ученые доказали, что от атмосферного давления зависит даже самочувствие человека. По международным стандартам нормальное атмосферное давление - 760 мм рт. столба при температуре 0°C. Этот показатель рассчитан на те участки суши, которые находятся практически вровень с уровнем моря. С высотой давление понижается. Поэтому, например, для Санкт-Петербурга 760 мм рт.ст. - это норма. А вот для Москвы, которая расположена выше, нормальное давление - 748 мм рт.ст.

В то время изменение климата просто становилось глобальной проблемой. Молекула углекислого газа может сохраняться в атмосфере на протяжении веков. - Большая часть углерода, который мы извлекли из земли, сожжена и выброшена в нашу тонкую атмосферу, останется там долго после того, как мы уйдем. Наши действия после промышленной революции согрели Землю на одну градус Цельсия выше доиндустриальных температур, а время запаздывания между сжиганием ископаемого топлива и реакцией Земли заперлось, по крайней мере, еще на половину степени потепления.

Давление меняется не только по вертикали, но и по горизонтали. Особенно это чувствуется при прохождении циклонов.

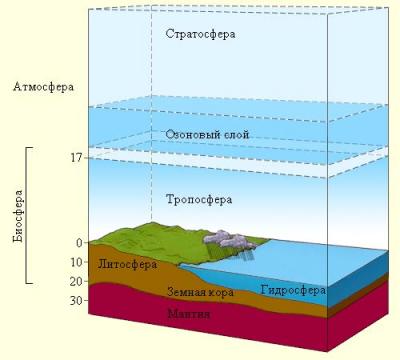

Строение атмосферы

Атмосфера напоминает слоеный пирог. И каждый слой имеет свои особенности.

. Тропосфера - самый близкий к Земле слой. "Толщина" этого слоя изменяется по мере удаления от экватора. Над экватором слой простирается ввысь на 16-18 км, в умеренных зонах - на 10-12км, на полюсах - на 8-10 км.

Когда средняя температура поверхности Земли достигает 5-2 степеней прогрева выше предварительно промышленных температур, рассматриваемая наука предсказывает жар и экстремальные погодные условия, нехватку воды, потерю урожая урожайности, стрессы на уровне моря и изменения океанической химии, что приводит к широкомасштабным иммиграционным, конфликтным и человеческим страданиям. Мы сидим на диване с жирными чипсами уже почти четыре десятилетия с тех пор, как первый диагноз доктора, и теперь наши дни сочтены.

Композиция решает

Как и песчинки в часовом стекле, 400 зерен теперь сидят на дне стакана, а всего пять зерен остаются на вершине. Влияние парниковых газов связано с тем, что они не влияют на падающее коротковолновое солнечное излучение, но уменьшают длинноволновую радиацию во вселенной. Существует несколько парниковых газов.

Именно здесь содержится 80% всей массы воздуха и 90% водяного пара. Здесь образуются облака, возникают циклоны и антициклоны. Температура воздуха зависит от высоты местности. В среднем она понижается на 0,65° C на каждые 100 метров.

. Тропопауза - переходный слой атмосферы. Его высота - от нескольких сотен метров до 1-2 км. Температура воздуха летом выше, чем зимой. Так, например, над полюсами зимой -65° C. А над экватором в любое время года держится -70° C.

Без естественного парникового эффекта нет жизни

Причина заключается в существовании атмосферы Земли, которая содержит ряд газов, которые вызывают парниковый эффект. Из этих газов падающее коротковолновое солнечное излучение передается практически без влияния, но длинноволновое излучение излучается от земли частично. Часть его восходит к поверхности земли, и именно это делает парниковый эффект. Без этого естественного эффекта парникового эффекта на Земле было бы невозможно. Каждый газ имеет разные полосы поглощения. Это диапазоны длин волн, в которых он поглощает и возвращает излучение.

. Стратосфера - это слой, верхняя граница которого проходит на высоте 50-55 километров. Турбулентность здесь низкая, содержание водяного пара в воздухе - ничтожное. Зато очень много озона. Максимальная его концентрация - на высоте 20-25 км. В стратосфере температура воздуха начинает повышаться и достигает отметки +0,8° C. Это обусловлено тем, что озоновый слой взаимодействует с ультрафиолетовым излучением.

Эти полосы поглощения можно рассматривать как жалюзи, которые закрывают части окна земной атмосферы или, по крайней мере, делают их менее прозрачными. Окно в основном уменьшается водяным паром в атмосфере. Лишь в двух узких областях на сегодняшний день наиболее важные парниковые парниковые газы выходят в космос. Именно в первом из оставшихся окон двуокись углерода и менее известный оксид азота поглощают, во втором - озон. В обоих окнах также наблюдается увлажнение излучения метаном.

Достаточно низких концентраций в атмосфере. Доля водяного пара колеблется пространственно и временно. Только несколько дней проводит в воде молекулу воды, после того как она в основном выпаривается из океана и до того, как она покинет атмосферу в виде осадков. Месяцы до десятилетий он может находиться в жидкой форме в океанах, до миллионов лет, в фиксированном льду Антарктики, который имеет Южный континент с более чем 30 млн. Эти разные временные масштабы дают нам первые указания на то, какие факторы краткосрочные и которые для среды - способствовать долгосрочному изменению климата.

. Стратопауза - невысокий промежуточный слой между стратосферой и следующей за ней мезосферой.

. Мезосфера - верхняя граница этого слоя - 80-85 километров. Здесь происходят сложные фотохимические процессы с участием свободных радикалов. Именно они обеспечивают то нежное голубое сияние нашей планеты, которое видится из космоса.

Для долгосрочного изменения климата, давая понять, что этот парниковый газ всегда играл важную, но не единственную роль в изменении климата. История Земли и связанные с ней изменения климата. На рисунке 2 ось времени растягивается более чем в тысячу раз до нынешних миллионов лет истории Земли. Химический анализ газовых пузырьков, содержащих ископаемый воздух, можно проследить до прошлого в течение тысячи лет.

Жузель Дж. Чаппеллаз Дж. Дэвис Дж. Показана взаимосвязь между глобальным потеплением и выбросами парниковых газов, включая метан и углекислый газ, и закись азота. Эти газы выделяются главным образом в результате использования ископаемых видов топлива, создавая в атмосфере газовую пленку, которая препятствует выходу инфракрасного излучения в космос, повышая температуру; поэтому это явление называется парниковым эффектом.

В мезосфере сгорает большинство комет и метеоритов.

. Мезопауза - следующий промежуточный слой, температура воздуха в котором минимум -90°.

. Термосфера - нижняя граница начинается на высоте 80 - 90 км, а верхняя граница слоя проходит приблизительно по отметке 800 км. Температура воздуха возрастает. Она может варьироваться от +500° C до +1000° C. В течение суток температурные колебания составляют сотни градусов! Но воздух здесь настолько разрежен, что понимание термина "температура" как мы его представляем, здесь не уместно.

Это также затрагивает человеческие общества, поскольку изменения в сельском хозяйстве, наличие воды, температуры, распространение болезней или наводнение крупных прибрежных районов и островов, что может привести к огромным перемещениям людей, большому хаосу экономический кризис, продовольственный кризис и, в конечном счете, гуманитарный кризис.

Что такое парниковый эффект? Это явление, при котором некоторые газы, присутствующие в атмосфере, сохраняют часть энергии, излучаемой почвой при нагревании солнечной радиацией. Это явление препятствует тому, чтобы полученная солнечная энергия постоянно возвращалась в пространство, создавая в планетарном масштабе эффект, аналогичный эффекту, наблюдаемому в теплице. Это позволило развивать жизнь на Земле. Однако выброс парниковых газов, таких как углекислый газ, метан или закись азота, в основном из-за человеческой активности, усиливает это явление с риском важных последствий.

. Ионосфера - объединяет мезосферу, мезопаузу и термосферу. Воздух здесь состоит в основном из молекул кислорода и азота, а также из квазинейтральной плазмы. Солнечные лучи, попадая в ионосферу сильно ионизируют молекулы воздуха. В нижнем слое (до 90 км) степень ионизация низкая. Чем выше, тем больше ионизация. Так, на высоте 100-110 км электроны концентрируются. Это способствует отражению коротких и средних радиоволн.

Самый важный слой ионосферы - верхний, который находится на высоте 150-400 км. Его особенность в том, что он отражает радиоволны, а это способствует передаче радиосигналов на значительные расстояния.

Именно в ионосфере происходят такое явление, как полярное сияние.

. Экзосфера - состоит из атомов кислорода, гелия и водорода. Газ в этом слое очень разрежен и нередко атомы водорода ускользают в космическое пространство. Поэтому этот слой и называют "зоной рассеивания".

Первым ученым, который предположил, что наша атмосфера имеет вес, был итальянец Э. Торричелли. Остап Бендер, например, в романе "Золотой теленок" сокрушался, что на каждого человека давит воздушный столб весом в 14 кг! Но великий комбинатор немного ошибался. Взрослый человек испытывает на себя давление в 13-15 тонн! Но мы не чувствуем этой тяжести, потому что атмосферное давление уравновешивается внутренним давлением человека. Вес нашей атмосферы составляет 5 300 000 000 000 000 тонн. Цифра колоссальная, хотя это всего лишь миллионная часть веса нашей планеты.

Состав Земли. Воздух

Воздух - это механическая смесь из различных газов, составляющих атмосферу Земли. Воздух необходим для дыхания живых организмов, находит широкое применение в промышленности.

То, что воздух представляет собой именно смесь, а не однородную субстанцию, было доказано в ходе экспериментов шотландского учёного Джозефа Блэка. В ходе одного из них учёный обнаружил, что при нагревании белой магнезии (углекислый магний) выделяется «связанный воздух», то есть углекислый газ, и образуется жжёная магнезия (окись магния). При обжиге известняка, напротив, происходит удаление «связанного воздуха». На основе этих экспериментов учёный сделал вывод, что различие между углекислыми и едкими щелочами заключается в том, что в состав первых входит углекислый газ, являющийся одной из составных частей воздуха. Сегодня же мы знаем, что кроме углекислого, в состав земного воздуха входят:

Указанное в таблице соотношение газов в земной атмосфере характерно для её нижних слоёв, до высоты 120 км. В этих областях лежит хорошо перемешанная, однородная по составу область, называемая гомосферой. Выше гомосферы лежит гетеросфера, для которой характерно разложение молекул газов на атомы и ионы. Области отделены друг от друга турбопаузой.

Химическая реакция, при которой под воздействием солнечного и космического излучения происходит разложение молекул на атомы, называется фотодиссоциацией. При распаде молекулярного кислорода образуется атомарный кислород, являющийся основным газом атмосферы на высотах свыше 200 км. На высотах от 1200 км начинают преобладать водород и гелий, являющиеся наиболее лёгкими из газов.

Поскольку основная масса воздуха сосредоточена в 3 нижних атмосферных слоях, изменения состава воздуха на высотах более 100 км не оказывают заметного влияния на общий состав атмосферы.

Азот - самый распространенный газ, на долю которого приходится более трёх четвертей объёма земного воздуха. Современный азот образовался при окислении ранней аммиачно-водородной атмосферы молекулярным кислородом, который образуется в процессе фотосинтеза. В настоящее время небольшое количество азота в атмосферу поступает в результате денитрификации - процесса восстановления нитратов до нитритов, с последующим образованием газообразных оксидов и молекулярного азота, который производится анаэробными прокариотами. Часть азота в атмосферу поступает при вулканических извержениях.

В верхних слоях атмосферы при воздействии электрических разрядов при участии озона молекулярный азот окисляется до монооксида азота:

N 2 + O 2 → 2NO

В обычных условиях монооксид тотчас же вступает в реакцию с кислородом с образованием закиси азота:

2NO + O 2 → 2N 2 O

Азот является важнейшим химическим элементом земной атмосферы. Азот входит в состав белков, обеспечивает минеральное питание растений. Он определяет скорость биохимических реакций, играет роль разбавителя кислорода.

Вторым по распространённости газом атмосферы Земли является кислород. Образование этого газа связывают с фотосинтезирующей деятельностью растений и бактерий. И чем более разнообразными и многочисленными становились фотосинтезирующие организмы, тем более значительным становился процесс содержания кислорода в атмосфере. Небольшое количество тяжёлого кислорода выделяется при дегазации мантии.

В верхних слоях тропосферы и стратосферы под воздействием ультрафиолетового солнечного излучения (обозначим его как hν) образуется озон:

O 2 + hν → 2O

В результате действия того же ультрафиолетового излучения происходит и распад озона:

О 3 + hν → О 2 + О

О 3 + O → 2О 2

В результате первой реакции образуется атомарный кислород, в результате второй - молекулярный кислород. Все 4 реакции носят название «механизм Чепмена», по имени британского учёного Сидни Чепмена открывшего их в 1930 году.

Кислород служит для дыхания живых организмов. С его помощью происходят процессы окисления и горения.

Озон служит для защиты живых организмов от ультрафиолетового излучения, которое вызывает необратимые мутации. Наибольшая концентрация озона наблюдается в нижней стратосфере в пределах т.н. озонового слоя или озонового экрана, лежащего на высотах 22-25 км. Содержание озона невелико: при нормальном давлении весь озон земной атмосферы занимал бы слой толщиной всего 2,91 мм.

Образование третьего по распространенности в атмосфере газа аргона, а также неона, гелия, криптона и ксенона связывают с вулканическими извержениями и распадом радиоактивных элементов.

В частности гелий является продуктом радиоактивного распада урана, тория и радия: 238 U → 234 Th + α, 230 Th → 226 Ra + 4 He, 226 Ra → 222 Rn + α (в этих реакция α-частица является ядром гелия, которая в процессе потери энергии захватывает электроны и становится 4 He).

Аргон образуется в процессе распада радиоактивного изотопа калия: 40 K → 40 Ar + γ.

Неон улетучивается из изверженных пород.

Криптон образуется как конечный продукт распада урана (235 U и 238 U) и тория Th.

Основная масса атмосферного криптона образовалась ещё на ранних стадиях эволюции Земли как результат распада трансурановых элементов с феноменально малым периодом полураспада или поступила из космоса, содержание криптона в котором в десять миллионов раз выше чем на Земле.

Ксенон является результатом деления урана, но основная масса этого газа осталась с ранних стадий образования Земли, от первичной атмосферы.

Углекислый газ поступает в атмосферу в результате вулканических извержений и в процессе разложения органического вещества. Его содержание в атмосфере средних широт Земли сильно различается в зависимости от сезонов года: зимой количество CO 2 возрастает, а летом - снижается. Связано данное колебание с деятельностью растений, которые используют углекислый газ в процессе фотосинтеза.

Водород образуется в результате разложения воды солнечным излучением. Но, будучи самым лёгким из газов, входящих в состав атмосферы, постоянно улетучивается в космическое пространство, и потому содержание его в атмосфере очень невелико.

Водяной пар является результатом испарения воды с поверхности озёр, рек, морей и суши.

Концентрация основных газов в нижних слоях атмосферы, за исключением водяных паров и углекислого газа, постоянна. В небольших количествах в атмосфере содержатся оксид серы SO 2 , аммиак NH 3 , монооксид углерода СО, озон O 3 , хлороводород HCl, фтороводород HF, монооксид азота NO, углеводороды, пары ртути Hg, йода I 2 и многие другие. В нижнем атмосферном слое тропосфере постоянно находится большое количество взвешенных твёрдых и жидких частиц.

Источниками твёрдых частиц в атмосфере Земли являются вулканические извержения, пыльца растений, микроорганизмы, а в последнее время и деятельность человека, например, сжигание ископаемого топлива в процессе производства. Мельчайшие частицы пыли, которые являющиеся ядрами конденсации, служат причинами образования туманов и облаков. Без твёрдых частиц, постоянно присутствующих в атмосфере, на Землю не выпадали бы осадки.