Ферментативный гидролиз крахмала

Основным процессом при переработке крахмалсодержащего сырья в бродильных производствах является гидролиз крахмала амилолитическими ферментами солода и ферментных препаратов. Углеводная часть крахмала состоит из двух полисахаридов: амилозы и амилопектина.

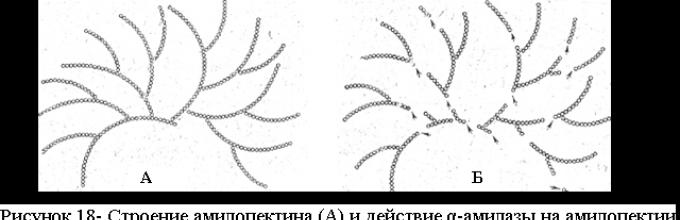

Амилоза и амилопектин построены из остатков глюкозы С 6 Н 10 О 5 . Амилоза имеет молекулярную массу 3·10 5 – 1·10 6 , молекулярная масса амилопектина достигает сотен миллионов. Схема строения молекулы амилозы представлена в виде длинной цепочки глюкозных остатков, связанных глюкозидными α-1,4-связями. В молекуле амилозы соединены несколько таких параллельно расположенных цепочек. В каждой из них глюкозные остатки расположены по спирали. Схема строения молекулы амилопектина представлена в виде разветвленной цепи, состоящей из большого числа глюкозных остатков (около 2500). Главная цепочка, к которой присоединяются боковые ветви, состоит из 25 – 30 глюкозных остатков. Каждая же отдельная боковая ветвь состоит из 15 – 18 остатков, а внутренние отрезки цепей (между ветвления) – из 8 – 9 таких остатков. Боковые цепочки, в свою очередь, связаны с соседними цепочками. В амилопектине остатки глюкозы в пределах одной цепочки связаны между собой, так же как в амилозе, α-1,4-связью. Но связь между отдельными цепочками в амилопектине осуществляется α-1,6-глюкозидными связями.

Ферментативный гидролиз крахмала проводится амилолитическими ферментами. Амилолитический комплекс солода (проросшего зерна) состоит из α- и β-амилазы и декстриназы (олиго-α-1,6-глюкозидазы). В ферментных препаратах присутствуют α-амилаза, олиго-α-1,6-глюкозидаза и глюкоамилаза. Каждый фермент имеет свои специфические особенности, которые обусловливают определенные качественные характеристики получаемых продуктов.

α-Амилаза – эндофермент, гидролизующий α-1,4-связи внутри молекулы амилозы и амилопектина. Механизм действия фермента многоцепочный, неупорядоченный; в результате образуются продукты неполного гидролиза крахмала – α-декстрины, поэтому α-амилазу называют декстринирующим ферментом. При длительном действии α-амилазы на амилозу фермент почти полностью превращают ее в мальтозу и небольшое количество глюкозы.

Действие α-милазы на амилопектин приводит к образованию мальтозы и низкомолекулярных декстринов с 5 – 8 глюкозными остатками. Такое поведение α-амилазы обусловлено тем, что фермент не действует на α-1,6-глюкозидные связи в местах разветвления макромолекул амилопектина.

β-Амилаза – экзофермент, гидролизующий α-1,4-связи с нередуцирующих концов молекул амилозы и амилопектина с образованием мальтозы. Она является сахарофицирующим ферментом, который не расщепляет α-1,6-связи.

При совместном действии α- и β-амилаз на крахмал 95 % превращается в мальтозу и 5 % - в низкомолекулярные предельные декстрины, содержащие α-1,6-глюкозидные связи.

В просяном и овсяном солодах содержится фермент декстриназа, разрывающий α-1,6-глюкозидную связь в амилопектине и предельных декстринах.

Глюкоамилазе – экзофермент, расщепляющий как α-1,4-, так и α-1,6-глюкозидные связи. Действуя с нередуцируемых концов молекул амилозы и амилопектина, глюкоамилаза отщепляет молекулу глюкозы в β-форме.

Основными факторами, влияющими на скорость ферментативных реакций, являются температура, рН, концентрация веществ в субстрате и ферментов. С повышением температуры ферментативный гидролиз крахмала ускоряется, однако по достижении определенной температуры происходит инактивация ферментов.

β-Амилаза ячменного солода имеет низкую термостойкость при нагревании до 70 °С, она разрушается; тепловая инактивация данного фермента при 70 °С почти полностью завершается за несколько минут.

α-Амилаза ячменного солода обладает более высокой термостойкостью и разрушается при температуре около 80 °С.

Оптимальная температура для β-амилазы в заторе 63 °С, а для α амилазы 70 °С. В оптимальных условиях одна молекула β-амилазы может гидролизовать 237000 связей в минуту.

Оптимальная температура действия глюкоамилазы микроскопических грибов и бактерий 55 – 60 °С. α-Амилаза ферментных препаратов бактериального происхождения обладает высокой термостойкостью. Ее оптимальная температура действия 85 – 95 °С.

Каждый фермент имеет оптимум рН, при котором он наиболее активен; при более высоких или более низких значениях рН активность фермента снижается. Максимальная активность α-амилазы проявляется при рН 5,7, а β-амилазы – при рН около 4,8. при рН 2,3 и 9,7 амилазы полностью инактивируются.

Оптимальная величина рН для α-амилазы микроскопических грибов составляет 4,5 – 5,0, для глюкоамилазы – 4,5 – 4,6, для бактериальной α-амилазы – 5,0 – 6,0.

Скорость ферментативной реакции с увеличением концентрации фермента увеличивается, но до известного предела. До образования 75 – 80 % теоретического количества мальтозы (79,1 – 84,4 г из100 г крахмала) реакция осахаривания протекает быстро, а затем резко замедляется: идет в 1000 раз медленнее, чем в начале расщепления.

С увеличением концентрации экстрактивных веществ в субстрате ферментативный гидролиз крахмала замедляется. Это объясняется тем, что с увеличением концентрации веществ увеличивается вязкость затора, вследствие чего затрудняется процесс диффузии между субстратом и ферментом.

Гидролиз крахмала контролируют обычно по окраске, которую дают промежуточные продукты гидролиза с йодом. Окрашивание происходит в результате расположения молекул йода внутри спиральных витков глюкозных остатков. Цвет образовавшихся соединений обусловлен длиной цепочки глюкозных остатков.

Крахмал с йодом дает синее окрашивание. Близкие к крахмалу самые крупные декстрины – амилодекстрины (молекулярная масса 10000 – 12000) окрашиваются йодом в фиолетово-синий цвет; более мелкие декстрины – эритродекстрины (молекулярная масса 4000 – 7000) – в красно-бурый; самые мелкие – ахродекстрины и мальтодекстрины (молекулярная масса 2900 – 3700) совершенно не окрашиваются.

Сырой неоклейстеризованный крахмал расщепляется под действием амилаз, но очень медленно. Атакуемость амилолитическими ферментами при их действии на клейстеризованный крахмал усиливается. Для ускорения процесса клейстеризации и растворения крахмала зернопродуктов целесообразно подвергать их предварительной тепловой обработке путем запаривания под давлением. При нагревании с водой крахмал переходит из твердого состояния в студнеобразное – он клейстеризуется. При этом происходит набухание крахмальных зерен (гранул) с последующим их разрывом и диспергированием.

С повышением температуры клейстер начинает разжижаться, а затем становится жидким.

Итак, в ходе гидролиза крахмала нужно различать три стадии: клейстеризацию, разжижение и осахаривание.

Требования к ферментативному гидролизу крахмала в бродильных производствах различны. Так, в спиртовом производстве стремятся получить максимально возможное количество сбраживаемых сахаров, так как декстрины непосредственно дрожжами не сбраживаются. В условиях спиртового производства осахаривание декстринов происходит на стадии брожения, когда уже большая часть мальтозы сброжена. Этот процесс имеет большое значение с точки зрения получения наибольшего выхода спирта из крахмала. Поэтому очень важно, чтобы осахаривающие ферменты сохранили свою активность до конца брожения.

В пивоваренном производстве гидролиз крахмала необходимо проводить так, чтобы в сусле кроме мальтозы присутствовало определенное количество ахро- и мальтодекстринов, обусловливающих полноту вкуса и вязкость пива. Для сортов светлого пива гидролиз крахмала ведут до тех пор, пока не образуется 80 – 85 % сбраживаемых сахаров и 15 – 20 % декстринов, не окрашиваемых йодом.

Ферменты животного происхождения (пепсин, трипсин и др.) преимущественно получают из органов, в которых протекают интенсивные биохимические процессы (из слизистой желудка, печени, почек, селезенки и т. д.).

Источником растительных ферментов может быть пророщенное зерно (солод) различных злаков. В тропических и субтропических странах для промышленного производства ферментов в качестве сырья используют латекс дынного дерева (получают фермент папаин), ананас (бромелин), инжир (фицин), хрен (пероксидазу).

Ферменты различного происхождения используют либо непосредственно как технические ферментные препараты, либо служат исходным материалом для получения очищенных препаратов.

В связи с все возрастающими потребностями промышленности в ферментных препаратах растительные и животные источники их получения не устраивают производителей по ряду причин.

Органы животных можно получить только на мясокомбинатах, при этом возникает проблема их консервирования и хранения. Требуются большие временные и материальные затраты на выращивание самих животных.

Многие вышеназванные недостатки устраняются использованием для получения ферментов микроорганизмов (бактерий, плесневых грибов, дрожжей). Преимущества данного источника: микроорганизмы быстро растут на дешевых питательных средах; содержание фермента в расчете на единицу белка биомассы значительно больше; путем генетических изменений можно увеличить выход нужного фермента; выделить ферменты с улучшенными свойствами __ устойчивые к температуре, кислотам, щелочам. Микробные ферменты аналогичны ферментам растений и животных, но есть виды, которые не встречаются ни в растениях, ни у животных.

В бродильных производствах используют ферменты растительного (в виде солода) и микробного происхождения.

Контрольные вопросы

1 Дайте определение фермента.

2 Приведите основные характерные особенностеи ферментов как катализаторов.

3 Приведите классификацию ферментов.

4 Объясните, что такое субстрат, активатор, ингибитор, активный центр, ферон, простетическая группа.

5 Охарактеризуйте влияние температуры, рН, концентрации фермента и субстрата, присутствие активаторов и ингибиторов на скорость ферментативной реакции.

6 Перечислите источники ферментов. Дайте им характеристику.

2.7 ГИДРОЛИТИЧЕСКИЕ ФЕРМЕНТЫ

1 Гидролиз крахмала.

2 Гидролиз белков.

3 Гидролиз некрахмальных полисахаридов.

4 Ферментные препараты: характеристика и номенклатура.

5 Иммобилизованные ферменты

1 Гидролиз крахмала

Большинство промышленно важных ферментов относятся к классу гидролаз, потребность в которых исчисляется десятками тысяч тонн. В технологии бродильных производств гидролазам принадлежит огромная роль, так как именно они отвечают за подготовку сырья к сбраживанию.

К гидролазам относятся амилолитические, протеолитические, цитолитические, липолитические, пектолитические и другие ферменты.

Гидролиз крахмала осуществляется амилолитическими ферментами.

Крахмал - полисахарид, состоящий в свою очередь из двух полисахаридов, которые отличаются степенью полимеризации и типом строения – амилозой (примерное содержание 20-30 %) и амилопектином (%). Структурной единицей крахмала, а, следовательно, амилозы и амилопектина, является глюкоза, остатки которой соединены между собой α-1,4 и α-1,6- глюкозидньми связями.

Амилоза имеет линейное строение, связь между остатками глюкозы α-1,4 (между 1-м и 4-м углеродными атомами). Растворима в горячей воде без набухания. Образует растворы невысокой вязкости. Молекулярная масса от 60 до 600. С йодом дает синее окрашивание.

о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-

Рисунок 16 – Строение амилозы

Амилопектин представляет собой разветвленную цепь, состоящую из большого числа глюкозных остатков (около 2500). Главная цепочка состоит из 25-30 остатков, а боковые __ из 15-18. В амилопектине остатки глюкозы на линейных участках связаны α-1,4- связью, а в местах ветвления связь α-1,6. В воде не растворяется. При нагревании образует клейстер. С йодом дает фиолетовое окрашивание.

Гидролиз крахмала и продуктов его частичного гидролиза, а также гликогена, осуществляется амилазами (α-амилазой, β-амилазой, глюкоамилазой и другими амилолитическими ферментами).

α- амилаза (декстриногенамилаза) - по механизму действия относится к эндоферментам, т. е. действует на молекулу субстрата изнутри, беспорядочно, что приводит к быстрому снижению вязкости раствора крахмала. Гидролизует связи α-1,4 в полисахаридах, содержащих три и более остатков Д-глюкозы.

Амилоза под действием α-амилазы сначала распадается на декстрины среднего размера, которые затем расщепляются на низкомолекулярные декстрины и мальтозу. При длительном действии фермента амилоза практически полностью превращается в мальтозу и небольшое количество глюкозы.

Действие α-амилазы на амилопектин приводит к образованию мальтозы и низкомолекулярных декстринов.

Общая схема гидролиза крахмала α-амилазой:

α-амилаза

Крахмал низкомолекулярные декстрины

(много)+ мальтоза (мало) + глюкоза (очень мало)

Оптимальные условия действия фермента: рН 5,7, температура 70 °С.

β-амилаза (сахарогенамилаза) __ экзофермент, катализирует гидролиз связей α -1,4 в полисахаридах, последовательно отщепляя остатки мальтозы от нередуцирующего (где отсутствует свободная альдегидная группа) конца цепей. β-амилаза расщепляет амилозу полностью (если количество молекул глюкозы в ней четное) в мальтозу, если нечетное, то наряду с мальтозой образуется мальтотриоза.

В амилопектине β-амилаза действует лишь на свободные нередуцирующие концы глюкозных цепочек с образованием мальтозы и высокомолекулярных декстринов. Действие ее прекращается при приближении к разветвлению (где имеется связь α-1,6) на расстоянии одной молекулы глюкозы. Образовавшиеся декстрины гидролизуются дальше α-амилазой до декстринов меньшей молекулярной массы.

Общая схема гидролиза крахмала под действием β-амилазы:

β-амилаза

Крахмал высокомолекулярные декстрины (много) + мальтоза (много) + мальтотриоза (мало)

Оптимальные условия действия β-амилазы: рН 4,7, температура 63 °С.

Таким образом, при совместном действии α- и β-амилаз на крахмал только 80 % его превращается в сбраживаемые сахара (мальтозу, глюкозу, мальтотриозу) и 20 % __ в декстрины с 5-8 глюкозными остатками.

Предельная декстриназа __ эндофермент, неупорядоченно гидролизует в крахмале, гликогене, декстринах α-1,6-глюкозидную связь. Чаще всего образуется мальтотриоза. Оптимальные параметры действия: рН 6,5, температура 50оС.

Глюкоамилаза __ экзофермент, гидролизует связи α-1,4 и α-1,6 в полисахаридах, последовательно отщепляя по одному остатку глюкозы с нередуцирующих концов цепей. Связи α-1,4 в крахмале разрушаются быстрее, чем α-1,6. Оптимальные условия: рН 4,5-4,6, температура 55-60°С.

В различных бродильных производствах к гидролизу крахмала предъявляют разные требования. В производстве спирта необходимо прогидролизовать крахмал как можно глубже, чтобы получить больше сбраживаемых сахаров, а, следовательно, более высокий выход спирта.

В производстве пива полный гидролиз крахмала не осуществляют, так как в среде кроме сбраживаемых сахаров (нужных для образования определенного количества спирта) должны находиться низкомолекулярные декстрины, придающие полноту вкуса и вязкость пиву.

В зависимости от источника фермента свойства амилаз и других ферментов могут сильно отличаться не только по механизму действия и конечным продуктам реакции, но и оптимальным условиям для проявления максимальной активности. Выше были приведены оптимальные параметры действия для α- и β-амилаз солода.

Бактериальные амилазы отличаются от солодовых большей термостабильностью. Оптимальные параметры действия: температура 80-85 оС (иногда до 90-95 оС), рН 5,5-5,8.

Грибные амилазы (к ним, в частности, относится глюкоамилаза) более устойчивы к реакции среды: оптимумы температуры 50-60 оС, рН 4,2-4,7.

Таким образом, бактериальные амилазы более термостабильны, а грибные амилазы действуют в более кислой среде в сравнении с солодовыми ферментами.

2 Гидролиз белков

Ферментативный гидролиз белков происходит под действием протеолитических ферментов . Они классифицируются на эндо - и экзо-пептидазы. Ферменты не имеют строгой субстратной специфичности и действуют на все денатурированные и многие нативные белки, расщепляя в них пептидные связи - СО-NH-.

Эндопептидазы (протеиназы) – гидролизуют непосредственно белок по внутренним пептидным связям. В результате образуется значительное количество полипептидов и мало свободных аминокислот. Подразделяются в зависимости от оптимума рН на кислые, нейтральные и щелочные. Оптимальные условия действия кислых протеиназ: рН 4,5-5,0, температура 45-50 °С (до 60 оС).

Экзопептидазы (пептидазы) действуют, главным образом, на полипептиды и пептиды, разрывая пептидную связь с конца. Основные продукты гидролиза __ аминокислоты. Данную группу ферментов делят на амино-, карбокси-, дипептидазы.

Аминопептидазы катализируют гидролиз первой пептидной связи, находящейся с N-конца.

H2N - СН - С - - NH - СН - С....

Карбоксипептидазы осуществляют гидролиз первой пептидной связи, находящейся рядом со свободной карбоксильной группой.

СО - NH - С – Н

R

Дипептизады катализируют гидролитическое расщепление дипептидов на свободные аминокислоты. Дипептидазы расщепляют только такие пептидные связи, по соседству с которыми находятся одновременно свободные карбоксильная и аминная группы.

дипептидаза

NH2CH2CONHCH2COOH + Н2О 2CH2NH2COOH

Глицин-глицин Гликокол

Оптимальные условия действия: рН 7-8, температура 40-50 оС. Исключение составляет карбоксипептидаза, проявляющая максимальную активность при температуре 50 оС и рН 5,2.

Недостаточный гидролиз высокомолекулярных азотистых веществ отрицательно влияет на коллоидную стойкость напитков, продукты гидролиза белков (аминокислоты) необходимы для питания дрожжей, пептиды __ формируют полноту вкуса пива, его пеностойкость и пенообразование.

3 Гидролиз некрахмальных полисахаридов

К некрахмальным полисахаридам относятся целлюлоза, гемицеллюлозы, пектиновые и гумми-вещества.

Целлюлоза __ высокомолекулярный полисахарид. Представляет собой длинную неразветвленную цепь остатков глюкозы, соединенных связями β-1,4. Нерастворима в воде. Входит в состав клеточных стенок растений.

Ферментативный гидролиз целлюлозы осуществляют целлюлазы (эндо - и экзоглюканазы ). Продукты гидролиза __ глюкоза и целлобиоза. Однако целлюлоза является сложным субстратом для действия ферментов, так как нерастворима в воде и содержит большое количество примесей. В настоящее время в промышленности полный гидролиз целлюлозы может быть проведен только концентрированными кислотами в очень жестких условиях (высокой температуре и давлении). При этом образуется только Д-глюкоза, а, кроме того, ряд вредных продуктов, от которых необходимо освобождаться.

Гемицеллюлозы также принадлежат к группе полисахаридов. Они не растворимы в воде, но растворимы в щелочах и легче гидролизуются кислотами, чем целлюлоза. Гемицеллюлозы делят на две группы: гексозаны и пентозаны, состоящие из остатков различных моносахаридов и их производных.

Гексозаны __ высокомолекулярные соединения. Могут быть линейные или разветвленные. Основным представителем является β-глюкан, в котором остатки глюкозы соединены β-1,3 и β-1,4-глюкозидными связями.

Пентозаны имеют ветвистое строение, состоят из остатков пентоз (сахаров с пятью атомами углерода) __ ксилозы, арабинозы, а также небольшого количества галактуроновой кислоты. Основной тип связей __ β-1,4, в местах ветвления __ β-1,3. Представителями пентозанов являются ксиланы, арабаны и арабиноксиланы.

Гумми-вещества близки по составу к гемицеллюлозам. Это продукты незавершенного гидролиза или синтеза гемицеллюлоз. Состоят из глюкозы, галактозы, ксилозы, арабинозы и остатков уроновых кислот. Растворимы в горячей воде, дают растворы с высокой вязкостью.

Гидролиз всех вышеназванных соединений идет под действием трех групп цитолитических ферментов: β-глюканаз (например, эндо-β-1,3-глюканаза; экзо-β-1,4-глюканаза), β-ксиланаз и β-глюкозидазы (экзофермент, расщепляет с нередуцирующего конца β-1,4-связь, с образованием глюкозы).

В результате гидролиза некрахмальных полисахаридов образуются глюкоза, арабиноза, ксилоза, уроновые кислоты, декстрины. Оптимальные условия действия цитолитических ферментов: рН 4,5-5,0, температура °С.

Гидролиз некрахмальных полисахаридов особенно интенсивно протекает при солодоращении, что приводит к растворению эндосперма (цитолиз). В пивоварении недостаточный гидролиз этих веществ затрудняет процесс фильтрования сусла и пива, отрицательно влияет на удаление мути, коллоидную стойкость напитка.

Пектиновые вещества __ высокомолекулярные соединения, полисахариды, состоящие из остатков галактуроновой или глюкуроновой кислот, соединенных связями α-1,4. При этом образуется цепочка полигалактуроновой кислоты.

В составе этой цепочки могут быть ответвления в виде остатков метилового спирта СН3О-, часть водородных атомов карбоксильных групп может быть замещена катионами металлов. К этой же цепи могут присоединяться остатки сахаров: галактозы, арабинозы, рамнозы в виде полисахаридной цепочки. Сахаридный комплекс образует нейтральную фракцию пектиновых веществ, а полигалактуроновая цепочка с метоксильными группами __ кислую фракцию.

К пектиновым веществам относят протопектин, пектин, пектиновые кислоты.

Протопектин, или нерастворимый пектин __ нерастворим в воде, имеет сложный химический состав, недостаточно хорошо изучен. Возможно это соединение пектина с другими веществами: целлюлозой, гемицеллюлозой, белками.

Пектин , или растворимый пектин __ полигалактуроновые кислоты, карбоксильные группы которых в различной степени соединены с остатками метилового спирта, т. е. этерифицированы. Молекулярная масса от 01.01.0100. Растворяется в горячей воде. В присутствии сахара и кислот образует студни.

Пектиновые кислоты – высокомолекулярные полигалактуроновые кислоты, не содержащие этерифицированных групп. Плохо растворяются в воде, студни не образуют. Пектиновые кислоты могут образовывать соли с ионами многовалентных металлов, в результате образуются нерастворимые соединения, которые выпадают в осадок.

Пектиновые вещества уменьшают выход соков из плодово-ягодного сырья, затрудняют их осветление, снижают стойкость вин и ликероводочных изделий к коллоидным помутнениям.

Гидролиз пектиновых веществ происходит под действием пектолитических ферментов : протопектиназы, пектинэстразы, полигалактуроназы.

Протопектиназа расщепляет в протопектине связи между метоксилированной полигалактуроновой кислотой и связанными с ней арабаном и галактаном. В результате образуется метоксилированная полигалактуроновая кислота, которая представляет собой растворимый пектин.

Арабан Метоксилированная Галактан

полигалактуроновая кислота

Рисунок 20- Действие протопектиназы

Пектинэстераза

(пектаза) принадлежит к группе эстераз и гидролизует эфирные связи растворимого пектина, отщепляя метоксилъные группы от метоксилированной полигалактуроновой кислоты. При этом образуется метиловый спирт (СН3ОН) и полигалактуроновая кислота.

Пектинэстераза

(пектаза) принадлежит к группе эстераз и гидролизует эфирные связи растворимого пектина, отщепляя метоксилъные группы от метоксилированной полигалактуроновой кислоты. При этом образуется метиловый спирт (СН3ОН) и полигалактуроновая кислота.

Полигалактуроназа (пектиназа) действует на растворимый пектин, катализируя расщепление α-1,4-глюкозидных связей между остатками галактуроновой кислоты, которые не содержат метоксилъных групп. В результате образуются галактуроновая и полиуроновые кислоты.

По механизму действия различают эндо - и экзополигалактуроназы. Эндополигалактуроназа действует «беспорядочно», разрывает цепь внутри молекулы субстрата, приводит к резкому снижению вязкости растворов.

Экзополигалактуроназа действует с конца цепи, отщепляя галактуроновую кислоту. Под действием этого фермента вязкость снижается незначительно.

Оптимальные условия действия пектолитических ферментов; рН 3,7-4,0, температура 40-50 °С.

4 Ферментные препараты: характеристика и номенклатура

Ферментные препараты широко используются в различных отраслях промышленности. Отличаются они от чистых ферментов тем, что содержат либо один или несколько ферментов с преобладанием какого-либо одного, а также балластные вещества среды, на которой были выращены микроорганизмы – продуценты ферментов.

Для промышленного производства ферменных препаратов используют микроорганизмы, выделенные из природных источников и мутагенные штаммы (получают воздействием химических и физических факторов). Активными продуцентами ферментов являются микроскопические грибы родов Aspergillus (видов oryzae, niger, awamori, batatae, foetidus, flavus и др.), Rhisopus, Penicillium, Fusarium, Trichoderma (вид viride), спороносные бактерии родов Bacillus (видов subtilis, mesentericus, brevis и др.), Clostridium

Наименование препарата начинается с сокращенного названия основного фермента, активность которого преобладает. Затем следует измененное видовое название продуцента и окончание «ин». В наименовании препарата отражается также и способ культивирования микроорганизма-продуцента. При глубинном культивировании после названия ставится буква «Г», при поверхностном – «П».

Условно количество фермента в стандартной культуре обозначается «х». Цифра перед «х» указывает на степень очистки фермента в процессе получения данного препарата.

Например: Амилосубтилин Г10х __ ферментный препарат амилолитического действия, бактериального происхождения, продуцент - бактерии Bacillus subtilis, выращенные глубинным способом, степень очистки 10х, в виде порошка. Пектофоетидин П20х __ высокоочищенный сухой ферментный препарат, обладающий пектолитической активностью, микроорганизм-продуцент __ плесневый гриб Aspergillus foetidus, культивированный поверхностным способом.

Принципиальная схема получения ферментных препаратов приведена на рис.22. Схема очистки фермента от балластных веществ сводится к освобождению его от нерастворимых, сопутствующих растворимых веществ и других ферментов. Из поверхностных культур труднее получить высокоочищенные препараты, так как они содержат много балластных веществ. Из глубинных культур получать очищенные препараты легче. Схема очистки включает различные методы (концентрирование, диализ, осаждение органическими растворителями, солями, гель-фильтрование и др.).

Выпускаемые ферментные препараты представляют собой либо жидкости, либо порошки белого, серого или желтоватого цвета с определенной стандартной активностью ферментов.

Номенклатура отечественных ферментных препаратов:

Пх и Гх - неочищенная стандартная исходная культура продуцента.

П2х и Г2х – жидкий неочищенный концентрат растворимых веществ исходной культуры, освобожденный от нерастворимой части (П2х – концентрат с содержанием сухих веществ 50 %, Г2х – не более 40 %).

ПЗх и ГЗх __ сухие ферментные препараты, полученные высушиванием путем распыления неочищенного раствора фермента (экстракта поверхностной культуры или фильтрата глубинной культуры).

Препараты с маркировкой 2х и 3х являются техническими .

П10х и Г10х __ сухие очищенные препараты, полученные осаждением ферментов из водных растворов органическими растворителями или методом высаливания.

П15х, Г15х __ очищенные ферментные препараты, получены различными методами очистки и фракционирования ферментов.

П20х, Г20х __ высокоочищенные , но не кристаллические ферментные препараты, содержащие до 20-25 % балластных веществ, полученные методом концентрирования и очистки на ультрафильтрационных установках с последующей распылительной сушкой.

Препараты с индексом выше 20х в номенклатуре не используются, так как речь в этих случаях идет о высокоочищенных и даже гомогенных ферментных препаратах, которые именуются в классификации ферментов.

Любой ферментный препарат должен быть охарактеризован по его ферментативной активности, обычно выражаемой в стандартных единицах. Стандартная единица активности __ это такое количество фермента, которое катализирует превращение одного микромоля субстрата за единицу времени (1мин.) в стандартных условиях (температура 30 оС).

В бродильных производствах широко используются следующие ферментные препараты:

Амилолитического действия (Амилоризин Пх, П3х, П10х; Амилосубтилин Г3х, Г10х, Г20х; Глюкоаваморин Пх и др.);

Протеолитического действия (Протосубтилин Г20х, Протооризин П10х);

Цитолитического действия (Цитороземин Пх, П10х; Целловиридин Г3х, П10х; Целлоконингин П10х и др.);

Пектолитического действия (Пектаваморин Г3х, Пектофоетидин Г3х, Г10х, Г20х).

В производстве спирта замена солода ферментными препаратами позволяет сэкономить ценное пищевой сырье, снизить капитальные расходы на строительство солодовен, улучшить условия труда работающих, ускорить технологические процессы, увеличить выход готовой продукции .

В пивоварении применение ферментных препаратов позволяет перерабатывать повышенное количество несоложеного сырья, повысить коллоидную стойкость пива.

В производстве соков и вин препараты ферментов применяют для обработки мезги с целью повышения выхода сока, а также для осветления соков и виноматериалов.

5 Иммобилизованные ферменты

В настоящее время ферментные препараты широко применяются в различных отраслях промышленности. Однако ферментные препараты __ дорогостоящие катализаторы. Кроме того, так как они растворимы, использовать их можно только однократно. Поэтому, невозможно перевести периодические процессы на непрерывные, остановить ферментативную реакцию в нужный момент.

Перспективным является использование иммобилизованных ферментов . Они представляют собой нерастворимые биокатализаторы, в которых фермент связан с каким-либо носителем или заключен в матрицы либо микрокапсулы. При этом ферменты сохраняют свою активность и специфичность, становятся более устойчивыми к реакции среды, могут участвовать в непрерывных процессах, использоваться многократно.

Носители, с которым связан фермент, должны быть нерастворимыми, обладать химической и биологической стойкостью, высокой механической прочностью, зернистые носители иметь однородную форму и большую удельную поверхность. В качестве носителей используют природные полимеры (производные целлюлозы, агарозы, декстрана), синтетические (полистирол, акриламид, нейлон), а также пористое стекло, окисленные металлы, глину, силикагелъ, ткань, бумагу и др.

Иммобилизация ферментов может быть осуществлена двумя способами: без образования ковалентных связей между матрицей и белковой молекулой фермента (физические методы) и с образованием ковалентной связи (химические методы).

Физические методы иммобилизации . Для получения стабильных нерастворимых форм ферментов широко используется способность белков адсорбироваться на различных поверхностях. Часто сорбция ферментов бывает малоэффективной из-за того, что близки изоэлектрическая точка белка и оптимум рН каталитической активности. Прочная сорбция наблюдается лишь в тех областях рН, где мала каталитическая активность. Чтобы преодолеть это противоречие, предложен метод иммобилизации предварительно модифицированных (путем введения ионогенных групп) белков. Модификация приводит к сдвигу изоэлектрической точки ферментативного белка, при этом его каталитическая активность практически не меняется. В результате модифицированный фермент хорошо сорбируется на носителях.

Химические методы . Иммобилизация ферментов путем образования новых ковалентных связей является в настоящее время доминирующим способом получения биокатализаторов длительного действия. Преимущества этого способа в том, что фермент не переходит в раствор даже при очень длительном использовании. Химический способ является основным при получении иммобилизованных ферментных препаратов.

Химическая иммобилизация может быть осуществлена как на полимерном носителе, так и за счет поперечной сшивки молекул белка без использования носителя. В последнем случае возможно получать нерастворимые препараты с высокой удельной активностью, однако по своим технологическим свойствам они малоперспективны для промышленного применения.

Традиционным является химический метод образования ковалентной связи между носителем и ферментативным белком за счет химического взаимодействия. Наиболее частыми здесь являются реакции ацилирования, алкилирования, окислительно-восстановительные, радикальные, образования иминов.

Иммобилизованные ферменты по своим свойствам отличаются от нативных, так как в результате иммобилизации изменяется пространственная структура белковой молекулы. Активность иммобилизованных ферментов в большинстве случаев уменьшается за счет модификации молекулы фермента, экранирования активного центра. Но, несмотря на это, иммобилизация приводит к повышению стабильности ферментов в более широком диапазоне рН и температуры, что важно при длительном использовании ферментов, а также к стабильности их при хранении.

Положительным является и то, что иммобилизованные ферменты более устойчивы к действию ингибиторов. Оптимальные значения рН и температуры не меняются. При иммобилизации в пористых носителях ферменты становятся недоступными для действия микроорганизмов, так как размеры пор носителя меньше размеров клеток микроорганизмов.

Контрольные вопросы

1 Поясните роль гидролитичеких ферментов в технологии бродильных производств.

2 Охарактеризуйте действие гидролитических ферментов на крахмал, некрахмальные полисахариды, белки.

3 Укажите оптимальные параметры действия амилолитических, протеолитических, цитолитических ферментов.

4 Назовите основные продукты гидролиза крахмала, белков, гемицеллюлоз, пектиновых и гумми-веществ.

5 Охарактеризуйте роль амилаз, протеаз, цитаз, пектолитических ферментов в производстве напитков брожения .

6 Поясните, чем ферментный препарат отличается от фермента.

7 Как складывается название ферментного препарата.

8 Назовите основные бродильные производства, где используются ферментные препараты, и с какой целью.

9 Что такое иммобилизация ферментов.

10 Какие преимущества имеют иммобилизованные ферменты по сравнению с растворимыми.

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

«Общая технология отрасли» (ОТО) является первой среди комплекса профилирующих дисциплин, где студенты знакомятся, что такое технология вообще и технология бродильных производств, в частности. Курс базируется на знаниях, полученных ранее при изучении химии, биохимии, микробиологии, процессов и аппаратов пищевых производств.

Освоение материала данной дисциплины позволяет студенту приобрести знания теоретических основ технологии бродильных производств, закономерностей роста и развития микроорганизмов, характеристик и свойств сырья, ферментов.

Работа по изучению курса ОТО должна быть регулярной, последовательной и систематичной. Необходимо проработать курс лекций, а также специальную литературу, список которой приведен в конце методического комплекса.

Изучение того или иного материала должно быть активным, действенным , т. е. каждое понятие, теоретическое положение, практический прием должны быть поняты и уяснены глубоко и детально.

При изучении курса следует идти от уяснения общего к детальному разбору частного с последующей повторной оценкой общего на более высоком уровне.

Глубину самостоятельного усвоения основного материала можно проверить по вопросам для самоконтроля, приведенным после каждой темы лекций.

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Контрольные работы, выполняемые студентами во время самостоятельного изучения дисциплины, дают представление о степени подготовленности студентов, об их умении работать со специальной литературой и излагать материал в письменном виде, и позволяют судить об общей эрудиции и грамотности обучающихся.

Контрольные работы выполняют в виде подробных рукописных или печатных рефератов, иллюстрированных схемами, графиками, диаграммами, рисунками, которые могут быть заимствованы из специальной литературы (учебников, учебных пособий , научных и отраслевых журналов). Недопустимо механическое, дословное переписывание материала из учебников и других литературных источников.

2 Биохимические процессы, идущие в зерне при хранении: послеуборочное дозревание, дыхание, самосогревание.

Вариант 9

1 Строение дрожжевой клетки.

2 Способы хранения зерна.

Вариант 10

1 Химический состав дрожжевой клетки.

2 Режимы хранения зерна.

Вариант 11

1 Химический состав и строение биомембран по современным представлениям.

2 Меласса: характеристика, виды, химический состав.

Вариант 12

1 Способы переноса веществ через мембрану

2 Хмель: характеристика, строение, химический состав, хранение.

Вариант 13

1 Производственная инфекция, ее источники.

2 Картофель: характеристика, строение, химический состав.

Вариант 14

1 Метаболизм дрожжевой клетки.

2 Виноград: строение, химический состав.

Вариант 15

1 Схема спиртового брожения.

2 Виды сырья, применяемые в производстве пива, кваса, спирта, вина, хлебопекарных дрожжей.

Вариант 16

1 Вторичные и побочные продукты спиртового брожения.

Вариант 17

1 Дрожжи верхового и низового брожения, их сравнительная характеристика.

2 Способы и режимы хранения картофеля.

Вариант 18

1 Расы дрожжей, применяемые в производстве спирта, пива, вина, хлебопекарных дрожжей и требования к ним.

2 Доставка и хранение мелассы.

Вариант 19

1 Условия роста и размножения дрожжей. Чистая культура дрожжей.

2 Химизм и основные продукты дыхания.

Вариант 20

1 Функции биомембран.

2 Вредители зерна, борьба с ними.

Вариант 21

1 Показатели общего значения зерновых культур.

2 Влияние рН, активаторов и ингибиторов на жизнедеятельность микроорганизмов.

Вариант 22

1 Показатели технологического значения зерновых культур.

Вариант 12

1 Окисляемость воды. Содержание сухого остатка.

2 Ферментные препараты: их характеристика и номенклатура.

Вариант 13

1 Биологические показатели воды.

2 Применение ферментных препаратов в производстве пива, спирта.

Вариант 14

1Требования к воде в производстве ликероводочных и безалкогольных напитков.

2 Микроорганизмы-продуценты ферментов.

Вариант 15

1 Подготовка воды в бродильных производствах. Коагуляция коллоидов, дезодорация воды, обезжелезивание.

2 Иммобилизованные ферменты.

Вариант 16

1 Способы умягчения воды.

1 Применение ферментных препаратов в производстве вин и ликероводочных изделий.

Вариант 17

1 Способы обеззараживания воды.

2 Принципиальная схема производства ферментных препаратов.

Вариант 18

1Требования к воде в производстве солода.

2 Способы снижения жесткости воды: термический, реагентный, ионообменный.

Вариант 19

1 Способы осветления воды.

2 Механизм действия ферментов.

Вариант 20

1 Ферменты зерновых культур.

2 Показатели воды производственного назначения.

Вариант 21

1Ферменты микроорганизмов.

2 Требования к воде в различных бродильных производствах.

Вариант 22

1 Ферментативный гидролиз крахмала.

2 Способы умягчения воды обратным осмосом, электродиализом.

Вариант 23

1 Ферментативный гидролиз белков.

2 Биологические способы очистки сточных вод.

Вариант 24

1 Гидролиз некрахмальных полисахаридов.

2 Показатели загрязненности сточных вод.

Вариант 25

1 Пектиновые вещества и их гидролиз.

2 Сточные воды предприятий бродильной промышленности.

5 ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1 Микроорганизмы, используемые в бродильных производствах.

2 Стадии развития культур микроорганизмов.

3 Методы культивирования микроорганизмов: периодический и непрерывный.

4 Влияние на жизнедеятельность микроорганизмов окислительно-восстановительного потенциала.

5 Влияние температуры на рост и размножение микроорганизмов.

6 Влияние концентрации сухих веществ среды на жизнедеятельность микроорганизмов. Плазмолиз, плазмоптис.

7 Взаимоотношения микроорганизмов: симбиоз, метабиоз, антагонизм.

8 Строение дрожжевой клетки.

9 Химический состав дрожжевой клетки.

10 Химический состав и строение биомембран по современным представлениям.

11 Функции биомембран.

12 Транспорт веществ в клетку, виды транспорта.

13 Способы переноса веществ через мембрану (юнипорт, симпорт, антипорт).

14 Производственная инфекция, ее источники. Способы дезинфекции.

15 Основные свойства ферментов как катализаторов и белковых веществ.

16 Классификация ферментов по типу катализируемых реакций.

17 Регулирование активности ферментов: конкурентные, неконкурентные ингибиторы, аллостерические регуляторы.

18 Каталитическая активность ферментов. Стандартная единица активности фермента, удельная активность.

19 Влияние температуры и рН на активность ферментов.

20 Влияние концентрации субстрата и фермента на скорость ферментативной реакции.

21 Действие гидролитических ферментов: ферментативный гидролиз крахмала, гидролиз некрахмальных полисахаридов, гидролиз белков.

22 Ферменты зерновых культур и микроорганизмов.

23 Ферментные препараты и их номенклатура.

24 Применение ферментных препаратов в производстве пива, спирта, в виноделии.

25 Метаболизм дрожжевой клетки.

26 Оптимальные условия жизнедеятельности дрожжей.

27 Схема спиртового брожения.

28 Вторичные и побочные продукты спиртового брожения.

29 Дрожжи верхового и низового брожения, их характеристика.

30 Расы дрожжей, применяемые в производстве спирта, пива, вина, хлебопекарных дрожжей и требования к ним.

31 Классификация сырья в бродильных производствах.

32 Экономические и технологические требования, предъявляемые к сырью в бродильных производствах.

33 Виды сырья, применяемые в производстве пива, спирта, вина, хлебопекарных дрожжей.

34 Виды зерновых культур.

35 Строение зерна (на примере ячменя).

36 Химический состав зерновых культур.

37 Физические свойства зерновой массы.

38 Биохимические процессы, идущие в зерне при хранении: послеуборочное дозревание, дыхание, самосогревание.

39 Способы хранения зерна.

40 Режимы хранения зерна.

41 Вредители зерна, борьба с ними.

42 Х мель, виноград, картофель: химический состав и хранение.

43 Химический состав мелассы и условия хранения.

44 Характеристика природных вод. Примеси воды.

45 Использование воды в производстве. Общие требования к воде.

46 Жесткость воды: временная, постоянная, общая. Единицы измерения.

47 Щелочность воды.

48 Окисляемость воды. Содержание сухого остатка.

49 Биологические показатели воды.

50 Технологическое назначение воды. Требования к воде в производстве пива, спирта, солода, хлебопекарных дрожжей.

51 Требования к воде в производстве ликероводочных и безалкогольных напитков.

52 Подготовка воды в бродильных производствах. Коагуляция коллоидов, дезодорация воды, обезжелезивание.

53 Способы умягчения воды.

54 Способы обеззараживания воды.

55 Сточные воды бродильных производств, их характеристика. ХПК, БПК.

56 Очистка сточных вод бродильных производств.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИИЙ СПИСОК

1 Болдырев в биохимию мембран.__ М.: Высшая школа, 1986.__ 112 с.

2 Вода и сточные воды в пищевой промышленности .– М.: Пищевая промышленность, 1972. – 384 с.

3 Грачева ферментных препаратов. – М.: Агропромиздат, 1987. – 335 с.

4 Достижения в технологии солода и пива/ Под ред. КолпакчиА. И. __ М.: Пищевая промышленность, Прага: СНТЛ-Издат. технической литературы , 1980. __ 351 с.

5 , Бакушинская микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой промышленности.– М.: Пищевая промышленность, 1977. – 501 с

6 , Фараджева: их роль в технологии пищевых продуктов. __ Воронеж: Изд. ВГУ, 1999. __ 118 с.

7 Лхотский А. Ферменты в пивоварении. __ М.: Пищевая промышленность, 1975. __ 318 с.

8 Мальцев бродильных производств.– М.: Легкая и пищевая промышленность, 1980.– 560 с.

9 Методы исследования качества сырья, полупродуктов и готовой продукции бродильных производств. Ч.1. «Анализ сырья бродильных производств» Лабораторный практикум. , Пермякова ТИПП. __ Кемерово, 2001. – 67 с.

10 , Шишацкий хлебопекарных дрожжей. Справочник. __ М.: Агропромиздат, 1990. – 335 с.

11 Справочник по производству спирта. Сырье, технология и технохимконтроль/ , и др. __ М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981.– 336 с.

12 , Федоров технология бродильных производств. __ М.: Колос, 2002. __ 408 с.

13 Ферментные препараты в пищевой промышленности. /Под ред. и. – М.: Пищевая промышленность, 1975. – 535 с.

14 Хмель и хмелевые препараты в пище-вой промышленности /, и др. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. – 168 с.

15 , Пономарев переработки винограда. – М.: Агропромиздат, 1990. – 447 с.

Подготовка ферментных препаратов: глубинную культуру плесневых грибов или бактерий дезинфицируют формалином; сухую поверхностную культуру смешивают с водой температурой 28-30 єС в соотношении 1:1. Затем ее тщательно измельчают на дробилках, добавляют воду в количестве 3-4 дм 3 на 1 кг препарата, дезинфицируют раствором формалина, выдерживают 25-30 мин и направляют на осахаривание.

Расход поверхностной культуры - 5 % к массе крахмала разваренной массы. Можно использовать смесь сухой культуры ферментных препаратов и солода. Их вместе измельчают и готовят суспензию наподобие солодового молока. При осахаривании крахмала в спиртовом производстве необходимо достичь полного его гидролиза до сбраживаемых сахаров. На практике осахаривание протекает на нескольких технологических стадиях:

- - при разваривании сырья;

- - при осахаривании при оптимальной температуре для действия ферментов;

- - при брожении (температура благоприятная для жизнедеятельности дрожжей, но не ферментов).

При разваривании под действием бактериальной б-амилазы гидролиз крахмала незначителен, образуются, главным образом, декстрины.

На стадии осахаривания образуется максимальное количество сбраживаемых сахаров. Крахмал гидролизуется на 70-75 % до глюкозы и мальтозы и 25-30 % предельных декстринов. Причем если используется в качестве осахаривающего материала солод, то образуется 71-76 % мальтозы и 24-29 % глюкозы от суммы сбраживаемых сахаров; если применяют ферментные препараты, то 14-21 % мальтозы и 79-80 % глюкозы.

Некрахмальные полисахариды под действием ферментов солода почти не гидролизуются, ферментными препаратами гидролизуются в незначительной степени, что является положительным, так как возрастает количество сбраживаемых сахаров.

При осахаривании гидролизуются также белки под действием протеолитических ферментов до пептонов, полипептидов аминокислот (необходимы для питания дрожжей). Причем солод при гидролизе дает больше аминокислот, чем ферментные препараты.

Предельные декстрины доосахариваются до мальтозы в процессе брожения декстриназой солода или глюкоамилазой ферментных препаратов.

На скорость осахаривания крахмала влияют температура и рН среды. Оптимальная температура для действия амилазы солода на 2 %-й раствор картофельного крахмала составляет 53-58 єС. Однако для клейстеризации нерастворенного крахмала, вносимого с солодом, и стерилизации замеса необходима более высокая температура. При таких температурах (свыше 56 єС) амилаза инактивируется, но медленно. Поэтому осахаривание проводят при температуре 60-62 єС. Эта температура хотя и выше оптимальной, но присутствующие в заторе защитные вещества (сахара, декстрины, пептиды) предохраняют амилазу от инактивации. рН затора 4,9-5,6.

Осахаренное сусло должно иметь следующие показатели:

Полнота осахаривания определяется по йодной пробе. При использовании в качестве осахаривающего материала солодового молока цвет раствора йода с каплей фильтрата не должен изменяться. Красный цвет свидетельствует о наличии в сусле декстринов, сине-фиолетовый - о присутствии неосахаренного крахмала. Применение ферментных препаратов для осахаривания может оставлять окраску фильтрата с йодом светло-коричневой.

Доброкачественность - отношение общего количества содержащихся в сусле сбраживаемых углеводов к общей сумме растворимых сухих веществ, выраженное в процентах. Доброкачественность должна быть в пределах 76-78 %.

Кислотность выражают в градусах кислотности. 1є кислотности соответствует 1 см 3 раствора NаОН концентрацией 1 моль/дм 3 , израсходованного на нейтрализацию 20 см 3 раствора (сусла, бражки). Кислотность должна быть в пределе 0,2-0,3є, что соответствует рН 4,9-5,6. Кислотность сусла меньше 0,2є может привести к развитию посторонней микрофлоры, выше 0,4є - к инактивации ферментов.

Злаковые культуры - это основное сырье для производства спирта и получения дистиллята. Прежде всего, это ячмень, овес, рис, кукуруза, пшеница и т.д. Используют их по нескольким причинам:

- Относительно небольшая стоимость

- Приятный органолептический профиль получаемого продукта

- Высокий выход спирта

Традиционная брага делается из сахара и дрожжей. Дрожжи нужны, чтобы расщепить сахар, в результате чего образуется спирт. Однако в зерне сахара как такового нет, зато много крахмала. Чтобы получить брагу из зерна, крахмал нужно разрушить ферментами. Это белковые вещества, которые делают возможными или ускоряют химические реакции, нужные для образования спирта. Ферменты содержатся в пророщенном зерне (солоде) и продаются как препараты в чистом виде.

Следовательно, есть три способа сделать зерновую брагу:

- Использовать солод, чтобы осахарить крахмал в зерне. Так можно осахарить до 40% от засыпи не соложенного зерна.

- Прорастить зерно, чтобы ферменты накопились в нем естественным образом. То есть сделать солод.

- Использовать фермент в виде препарата и несоложеное сырье.

Второй способ дешевле и позволяет получить результат быстрее.

Строение зерна

Чтобы понять, как именно перерабатывается зерно при затирании, необходимо разобраться в его строении. Рассмотрим на примере ячменя.

Внутреннее строение зерна ячменя

1-зародыш стебля, 2-зародыш листа, 3-зародыш корня, 4-щиток, 5-слой эпителия, 6-эндосперм, 7-пустые израсходованные клетки, 8-алейроновый слой, 9-семенная оболочка, 10-плодовая оболочка, 11-мякинная оболочка

Зерно ячменя представляет собой зерновку, оболочка которой состоит из нескольких клеточных слоев.

Оболочки объединяются в мякинную (или цветочную) - наружная оболочка, плодовую (или перикарп) и семенную (или теста).

Мякинная оболочка у большинства ячменей срастается с зерновкой. Мякинная оболочка очень прочная, именно она предохраняет зерно от механических повреждений. В основном состоит из целлюлозы, небольшого содержания кремниевой кислоты, липидов и полифенольных соединений.

Под мякинной оболочкой находятся сросшиеся плодовая и семенная оболочки . Семенная оболочка полупроницаема, она хорошо пропускает воду, но задерживает растворенные в воде вещества. Это свойство семенной оболочки позволяет обрабатывать зерно водой с различными химическими веществами, которые не проникают в зерно и не повреждают зародыш.

Эндосперм (мучнистое тело) покрыт алейроновым слоем. Он состоит из многочисленных клеток, богатых белками. В прорастающем ячмене алейроновый слой является местом образования ферментов.

Основными компонентами клеточных стенок алейронового слоя являются некрахмалистые полисахариды - пентозаны (70%) и β-глюкан (30%).

Мучнистое тело (эндосперм) занимает всю внутреннюю часть зерна, состоит из крахмальных зерен разного размера. Около 98 % сухого вещества зерен приходится на крахмал.

Химический состав

Белковых веществ в ячмене в среднем содержится 10,5-11%.

В ячмене белки содержатся:

- алейроновом слое - в виде ферментативного белка (альбумины и глобулины);

- На наружной стороне эндосперма - резервный белок (проламины);

- эндосперме - тканевый белок (глютелины).

По своему аминокислотному составу белки ячменя относятся к достаточно полноценным (в зерно ячменя входит более 20 аминокислот).

Углеводы представлены моно- и полисахаридами, главным образом крахмалом, содержание которого колеблется от 50 до 64%. Клетчатки содержится 5–6%, сахаров и декстринов до 6% (в том числе до 2% сахарозы и 0,4% непосредственно редуцирующих сахаров), жира - 2,1–2,6%, минеральных веществ - 2,5–3,5%. Большая часть клетчатки и минеральных веществ сосредоточена в пленке и оболочках зерна.

Зерно в производстве спирта: теория

Зерно ячменя обладает высокой активностью ферментов (амилазы, протеазы и пероксидазы), поэтому является хорошим материалом для приготовления солода.

Богатый химический состав предопределяет использование злаков в качестве исходного сырья для производства спирта. Эти вещества являются питательными компонентами для дрожжей, а следовательно брожение в данной среде будет проходит гораздо лучше и конечный продукт будет обладать отличной вкусоароматикой.

Основным источником спирта при брожении являются углеводы. В зерне они представлены крахмалом. Дрожжи перерабатывают на спирт только моно, дисахариды и некоторые декстрины. Крахмал является полисахаридом, состоящим из амилозы и амилопектина. Дрожжи перерабатывают крахмал только при условии разрушения молекулы на простые углеводы (моно и дисахариды). Именно для этого процесса необходимы ферменты.

Температура клейстеризации крахмала – температура при которой происходит набухание и разрушение структуры крахмальных зерен, этот процесс позволяет ферментам произвести полное осахаривание крахмала.

Соответственно если температура клейстеризации выше рабочей температуры фермента, то сначала проводят отварку (нагрев затора до 90-100 градусов) для набухания и разрушения структуры крахмальных зерен, затем производят охлаждения до рабочей температуры и вносят фермент.

Что такое фермент

Ферменты - это биологические катализаторы белковой природы, способные активизировать различные химические реакции в живом организме.

Проще говоря это белковые молекулы, которые ускоряют химические реакции, если поместить их соответствующие условия (температура и рН). У каждого фермента эти условия индивидуальны.

По специфичности воздействия на различные высокомолекулярные полимеры зерна ферментные препараты можно поделить на 3 группы.

- Амилолитического действия - способствуют гидролизу крахмала. К ним относятся ферменты разжижающего, декстринирующего и осахаривающего воздействия.

- Протеолитического действия - разрушают (гидролизуют) белковые молекулы.

- Целлюлолитического действия - гидролизуют некрахмалистые полисахариды, например целлюлозу.

- Нативного происхождения - образуются в зерне при проращивании;

- Микробиального происхождения - полученные с помощью плесневых грибов;

- Бактериального происхождения - культивированы бактериями

Так же ферменты делятся на жидкие и сухие.

Если использовать микробиальные и бактериальные ферменты, отпадает необходимость в соложении зерна. К тому же данные ферменты обладают более широким температурным диапазоном действия по сравнению с нативными.

Есть два способа переработать зерновые культуры, чтобы расщепить крахмал на сахара:

- Затирание с помощью нативных ферментов содержащихся в пророщенном зерне. Этот процесс является классической технологией производства заторов. Но он является довольно трудоемким, включающим в себя проращивание зерна, передерживание температурных границ при затирании, так же пророщенное зерно на порядок выше в цене обычного зерна.

- Затирание с помощью ферментов полученных бактериально. Данный метод является прогрессирующим и набирающим все большую популярность. Его основным преимуществом является относительная дешевизна и простота в использовании. Бактериальные ферменты позволяют использовать непророщенное зерно, что снижает конечную стоимость готовой продукции а так же экономит время и силы. Так же бактериальные ферменты имеют более широкий температурной диапазон действия что позволяет расширить область его применения в технологическом процессе.

Ферменты в магазинах «Доктор Губер»

Чтобы переработать зерно в домашних условиях в первую очередь необходимы ферменты амилолитического действия. У нас они представлены следующими ферментами:

- Амилосубтилин - ферментный препарат мезофильной бактериальной α-амилазы. Гидролизует внутренние α-1,4-гликозидные связи крахмала (амилозы и амилопектина) и продуктов их последовательного расщепления, что приводит к быстрому снижению вязкости клейстеризованных растворов крахмала на стадии разжижения, тем самым, обеспечивая подготовку сусла к действию глюкоамилазы. Активность составляет 1500 ед.Ас/г. Температурный оптимум действия 30-60°С

- Глюкаваморин - получают путем глубинного культивирования штамма плесневого гриба Aspergillus awamori. Гидролизует α −1,4 и альфа-1,6-гликозидные связи крахмала, декстринов, олигосахаридов, последовательно отщепляя глюкозу от нередуцирующих концов цепей. Применяется для осахаривания крахмала. Активность составляет 1500 ед.Гс/г. Температурный оптимум действия 30-60 °С

Препараты представлены в сухом виде в фасовке по 20 грамм.

Для работы с непророщенным зерном этих ферментов будет достаточно.

Ферменты в производстве спирта: практика

В первую очередь готовится водный раствор. Для этого сухой препарат растворяют водой в соотношении 1:10, температура воды 25-30 градусов и тщательно перемешивают, в таком состоянии препарат хранится не более 24 часов. Далее рассчитывается необходимое количество фермента.

Активность ферментов выражается в ед./г. вещества.

- Амилосубтилин - 2-4 ед. на грамм крахмала.

- Глюкаваморин - 2-4 ед. на грамм крахмала.

Пример расчета:

При затирании в аппарате объёмом 60 литров при гидромодуле 1:3 используем примерно 15 кг зерна (предположим, что зерном в данном случае является пшеница).

В зерне пшеницы в среднем содержится от 55 до 65% крахмала (табличные данные). Возьмем среднее значение 60%.

Это значит, что в 15 кг зерна содержится: 15*0.6= 9кг крахмала.

Дана дозировка ферментов и их активность на грамм крахмала:

- 1 грамм Амилосубтилина содержит 1500 ед.Гс, дозировка 2-4ед. (среднее 3)

- 1 грамм Глюкаваморина содержит 1500 ед.Ас, дозировка 2-4 ед (среднее 3)

На 9000 грамм крахмала нам необходимо:

- 9000*3= 27000 ед.АС для снижения вязкости

- 9000*3= 27000 ед.Гс для осахаривания крахмала

Что соответствует:

- 27000/1500= 18 грамм Амилосубтилина

- 27000/1500= 18 грамм Глюкаваморина

1 пакетика 20 грамм достаточно для осахаривания 15 кг пшеницы.

Расчеты были сделаны для затирания при Т=60°С. При температурах ниже 60°С желательно увеличить дозировку фермента на 20-30%.

После расчета и подготовки препарата его вносят вместе с измельченным зерном в воду и проводят затирание.

Крахмалопродукты, обладающие сладким вкусом, получают, используя способность крахмала осахариваться под действием кислот и ферментов. При кислотном гидролизе крахмала под действием ионов водорода разрываются а-1,4- и а-1,6-гликозидные связи. По месту разрыва атом водорода воды с кислородом гликозидного мостика образует у первого углеродного атома остатка глюкозы альдегидную группу в полуацетальной форме. С увеличением числа разрывов возрастает редуцирующая способность гидролизатов. Конечный продукт кислотного гидролиза крахмала - глюкоза. Превращение крахмала в глюкозу выражается общим уравнением: В зависимости от условий и длительности кислотного гидролиза получают крахмальные гидролизаты, различающиеся по углеводному составу: содержанию декстринов, тетра- и трисахаридов, мальтозы, глюкозы.

Крахмальные гидролизаты с высоким ГЭ более сладкие, гигроскопичны, повышают осмотическое давление, обладают консервирующим действием. Гидролизаты с низким ГЭ отличаются высокой вязкостью, антикристаллизационным действием, способны стабилизировать пены и эмульсии.

В настоящее время все большее значение приобретает гидролиз крахмала с применением ферментов. Они действуют специфично. Поэтому получают гидролизаты с заданным углеводным составом. Гидролизаты крахмала получают также комбинированным кислотно-ферментативным способом.

Общими стадиями производства гидролизатов крахмала являются: подготовка крахмала к переработке - размывка, очистка от примесей; гидролиз крахмала - клейстеризация, разжижение и осахаривание до нужной стадии (проверяется по йодной пробе); нейтрализация кислоты или инактивация ферментов; очистка гидролизатов от нерастворимых и растворимых примесей, в том числе красящих веществ; концентрирование - выпаривание продуктов, получаемых в жидком виде, выпаривание и высушивание или кристаллизация порошкообразных продуктов.

Крахмальная патока

Крахмальную патоку вырабатывают из злакового и картофельного крахмала.

Патока - продукт неполного гидролиза крахмала; представляет собой сладкую густую, очень вязкую жидкость, бесцветную или с желтоватым оттенком. Патока относится к основным видам сырья кондитерского производства, используется для приготовления товарных сиропов, в хлебопечении. Основные вещества, входящие в состав патоки: декстрины, глюкоза, мальтоза. Редуцирующая способность патоки обусловлена глюкозой и мальтозой. От содержания глюкозы зависят сладость патоки, ее гигроскопичность. Патока, в которой редуцирующие вещества представлены в большей мере мальтозой, менее гигроскопична. Чем больше в патоке декстринов, тем выше ее вязкость и способность задерживать кристаллизацию сахаров.

В зависимости от назначения патоку вырабатывают низкооса-харенную, со средней степенью осахаривания крахмала - карамельную и высокоосахаренную - глюкозную. Массовая доля редуцирующих веществ (в пересчете на сухое вещество, %) в патоке: низкоосахаренной - 30-34, карамельной - 34-44 и глюкозной высокоосахаренной - 44-60.

В кондитерском производстве используют патоку с пониженным содержанием глюкозы для изготовления изделий, способных легко поглощать влагу из окружающей среды,- карамели, халвы, а с повышенным - для изделий, быстро высыхающих при хранении,- помады, сбивных конфет, бисквитов и др. На состав и качество патоки существенно влияет способ гидролиза крахмала.

Патока кислотного гидролиза. При получении патоки гидролиз крахмала под действием соляной кислоты осуществляют при избыточном давлении и температуре около 140 °С.

Низкоосахаренная патока кислотного гидролиза наряду с глюкозой содержит высокомолекулярные декстрины разной степени полимеризации, в том числе приближающиеся по свойствам к крахмалу. Такие декстрины способны к быстрой ретроградации. Патока легко утрачивает прозрачность, становится молочного цвета. Ее высокая вязкость и липкость осложняют выработку карамели.

При более глубоком кислотном гидролизе крахмала наряду с его осахариванием протекают побочные реакции реверсии и разложения глюкозы. Реверсия глюкозы - обратимый процесс ее полимеризации с образованием в основном дисахаридов - гентиобиозы, изомальто-зы и других, а также трисахаридов и более сложных олигосаха-ридов:  В крахмальных гидролизатах продукты реверсии глюкозы могут составлять 5 % и более. Они задерживают процессы кристаллизации сахарозы в сахаропаточных сиропах вследствие повышения растворимости смеси сахаров.

В крахмальных гидролизатах продукты реверсии глюкозы могут составлять 5 % и более. Они задерживают процессы кристаллизации сахарозы в сахаропаточных сиропах вследствие повышения растворимости смеси сахаров.

Разложение глюкозы при гидролизе крахмала обусловлено кислой реакцией среды и высокой температурой. В этих условиях возможна дегидратация глюкозы. При отделении от глюкозы трех молекул воды образуется оксиметилфурфурол - неустойчивое

соединение, способное разлагаться до левулиновой и муравьиной кислот. При полимеризации оксиметилфурфурола образуются красящие вещества желто-коричневого цвета.

Накапливающиеся в патоке продукты разложения глюкозы ухудшают ее состав, цвет, повышают гигроскопичность. В патоке обнаружено содержание 0,002-0,008 % оксиметилфурфурола. Примеси, присутствующие в крахмале, способствуют протеканию при высокой температуре и других побочных реакций с образованием темноокрашенных соединений. Патоку, уваренную в вакуум-аппарате до 78 % сухих веществ, быстро охлаждают до 40-45 °С. Кислотным способом получают в основном карамельную патоку - средней степени осахаривания.

Высокоосахаренная - глюкозная патока, полученная кислотным гидролизом, неустойчива при хранении из-за кристаллизации глюкозы. Она имеет горький привкус вследствие содержания продуктов реверсии, повышенную цветность.

Нормируются (в пересчете на сухое вещество), помимо редуцирующих веществ, зольность - не более 0,4-0,55%, кислотность в зависимости.от сорта и вида крахмала - от 12 до Е7 мл 1 н. раствора NaOH, рН патоки - не ниже 4,6. При варке карамельной пробы из патоки должен образовываться прозрачный леденец без темных пятен и прожилок.

Патока ферментативного гидролиза. Процесс гидролиза протекает при невысокой температуре (около 60 °С). Используют ферменты проросших зерен злаковых культур, плесневых грибов и бактерий. Амилолитические ферменты расщепляют, разжижают и оса-харивают крахмал. Они действуют специфично, поэтому получают гидролизаты с заданным углеводным составом.

Фермент а-амилаза расщепляет а-1,4-гликозидные связи преимущественно в середине макромолекул амилозы и амилопектина, образуя низкомолекулярные декстрины и немного мальтозы. Р-амилаза гидролизует также а-1,4-гликозидные связи крахмала, но отщепляет последовательно с нередуцирующих концов цепей по два остатка глюкозы - мальтозу. Этот фермент гидролизует амилозу почти полностью, амилопектин - на 50-55 %, так как прекращает действие у ответвлений молекул со связью а-1,6-, оставляя нерасщепленными высокомолекулярные декстрины. Глю-коамилаза полностью гидролизует крахмал.

/Низкоосахаренную крахмальную патоку ферментативного гидролиза получают, применяя фермент а-амилазу. Патока отличается пониженным содержанием редуцирующих веществ, особенно глюкозы. В ее состав входят в основном низкомолекулярные декстрины. рН на уровне 5,6. Эта патока остается прозрачной и жидкой при хранении. Ее используют при производстве малогигроскопичной карамели, других кондитерских изделий, для которых важно снижение гигроскопичности.

Высокоосахаренную патоку вырабатывают при кислотно-ферментативном гидролизе. Вначале крахмал гидролизуют кислотой до содержания 42-50 % редуцирующих веществ, затем в нейтрализованный, охлажденный до 55 °С гидролизат добавляют ферментный препарат а-амилазы и доводят содержание глюкозы до 41 - 43 %. При этом способе уменьшается образование продуктов реверсии и разложения глюкозы. Патока имеет чистый сладкий вкус. Она может применяться для частичной замены сахара при производстве пастилы, помадных конфет и других изделий.

Высокоосахаренная патока с более высоким содержанием глюкозы (47%) и общего количества редуцирующих веществ (68-75 %) может быть получена, если использовать фермент глюко-амилазу. Эту патоку используют в хлебопечении, в пивоварении.

УМальтозная патока более известна как продукт, который получают из крахмала и крахмалосодержащего сырья - кукурузы, просяной, сортовой муки. Для осахаривания крахмала добавляют солод, содержащий мальтообразующий фермент р-амилазу. Цвет этой патоки - коричневый, запах - слегка солодоватый, вкус - сладкий, с солодовым привкусом. Редуцттруготдтгх вещеет» содержится не менее 65 %, золы - не более 1,3 % в пересчете на сухое вещеетво. Используют мальтозную патоку в хлебопечении или как сладкий сироп. Разработана новая технология получения мальтозных паток. Их готовят из крахмала с применением ферментных препаратов. Благодаря низкому содержанию глюкозы (до 10 %) полученная таким способом мальтозная патока малогигроскопична, имеет невысокую вязкость, пригодна для приготовления леденцовой карамели.

Высокомальтозную патоку применяют для получения новых продуктов - гидрогенизированных крахмальных сиропов. В зависимости от углеводного состава патоки эти сиропы содержат мальтитол, сорбитол и многоатомные спирты. Они слаще исходной патоки. По сладости мальтитол примерно соответствует сахарозе, организмом не усваивается, поэтому может быть использован при изготовлении, вдзкокалйрииных продуктов питания. Декстрино-мальтозную патоку получают преимущественно из картофельного крахмала под действием ферментов солодовой вытяжки. Это вязкая густая жидкость янтарно-желтого цвета с солодовым запахом и привкусом, содержит примерно равное количество мальтозы и декстринов, немного глюкозы (не бо/iee 10 % к массе сухого вещества патоки).

Мальтозно-декстриновую патоку выпускают с содержанием/сухих веществ 79 или 93 % (сухую). С этой патокой готовят продукты для питания детей раннего возраста - молочные смеси й др.

Мальц - экстракт - диетический пищевой продукт, представляющий собой уваренную водную вытяжку самого солода.

Хранение и транспортирование крахмальной патоки. Патоку хранят в баках вместимостью до 2000 т, внутренняя поверхность которых покрыта иищевым лаком. Транспортируют ее в железнодорожных цистернах, деревянных и металлических бочках с внутренним покрытием лаколЫ^ли цинком. Столовую патоку фасуют в стеклянные банки.

При хранении недопустимо попадание в патоку влаги, так как в местах разжижения она легко забраж-нцает. Высокая температура при хранении приводит к потемнению патоки и способствует развитию брожения. Патоку следует хранить при температуре около 10 °С и относительной влажности воздуха до 70%. Мальтодекстрины. К продуктам ферментативного гидролиза крахмала относятся также мальтодекстрины - полимеры, молекула которых составлен из пяти-десяти глюкозных остатков. На долю редуцирующих веществ в мальтодекстринах приходится около 5-20 %. Мальтодекстрины безвкусны, не имеют запаха; при концентрации свыше 30 %/образуют вязкие растворы, способные замедлять кристаллизацию. Мальтодекстрины испидьзуют при производстве пищевых продуктов в качестве наполнителей. Гелеобразующий мальтодекстрин - мальтин - способен плавиться подобно жирам. Его гель образует стабильные эмульсии. Мальтин как добавку применяют при выработке мороженого, кремов.