Первичная структура стебля как у однодольных растений, так и у двудольных формируется по мере дифференциации клеток верхушечной меристемы побега (см. образовательные ткани). Так, из наружных слоев образовательной ткани формируется первичная покровная ткань - эпидерма" , из клеток верхушечной меристемы, расположенных к периферии и в центре, на уровне первых зачатков листьев, - первичная кора и сердцевина , между первичной корой и сердцевиной - прокамбий .

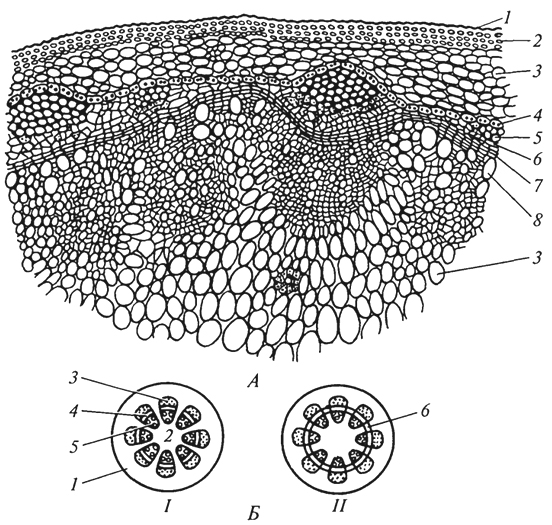

Анатомическое строение стеблей однодольных травянистых растений . В стеблях однодольных растений хорошо выражено пучковое строение. Первичное строение стебля можно рассмотреть на примере кукурузы (рис. 87). Сосудисто-волокнистые пучки закрытого типа (без камбия) распределяются по всей толщине стебля (рис. 88). С поверхности стебель покрыт однослойной эпидермой, которая впоследствии одревесневает, образуя слой кутикулы. Расположенная непосредственно под эпидермой первичная кора состоит из тонкого слоя живых паренхимных клеток с хлорофилловыми

зернами. В глубь от паренхимных клеток находится центральный цилиндр, снаружи начинающийся механической тканью склеренхимы перициклического происхождения. Склеренхима придает стеблю прочность. Основная часть центрального цилиндра состоит из крупных клеток паренхимы с межклетниками и беспорядочно расположенных сосудисто-волокнистых пучков. Форма пучков на поперечном срезе стебля овальная; все участки древесины тяготеют ближе к центру, а лубяные участки - к поверхности стебля. Камбия в сосудисто-волокнистом пучке нет, и стебель не может утолщаться. Каждый пучок снаружи окружен механической тканью. Максимальное количество механической ткани сосредоточено вокруг пучков возле поверхности стебля.

Итак, для стеблей однодольных травянистых растений характерно следующее: 1) в течение всей жизни сохраняется первичное строение; 2) покровная ткань - эпидерма; 3) первичная кора слабо выражена и обычно состоит из хлорофиллоносной паренхимы; 4) центральный цилиндр имеет пучковое строение; 5) сосудисто-волокнистые пучки коллатеральные, расположены беспорядочно; 6) сосудисто-волокнистые пучки закрытого типа.

Стебли водных растений, корневища и клубни . Водная среда обитания растений (ослабленное освещение, бедность среды диоксидом углерода и кислородом, отсутствие иссушающих факторов из-за постоянного обеспечения растений водой, механическая поддержка со стороны воды и др.) четко сказывается на их анатомическом строении. Особенности анатомического строения стеблей водных растений следующие: 1) кожица слабо дифференцирована; 2) часто клетки кожицы содержат хлорофилловые зерна и способны к фотосинтезу; 3) отсутствует устьичный аппарат или он есть, но слабо развит; 4) первичная кора занимает большую часть стебля; 5) первичная кора построена из рыхлой тонкостенной паренхимы, с широкими воздухоносными ходами, располагающимися в один или несколько кругов и отделяющимися один от другого тонкими однослойными перегородками клеток; 6) небольшой по размеру осевой цилиндр; 7) сердцевина слабо выражена или отсутствует; 8) сосуды вскоре после образования могут разрушиться и в центре стебля остается воздухоносный ход; 9) слабо одревесневают лишь стенки сосудов; 10) крупные межклетники заполнены воздухом. Такая ткань называется аэренхимой (рис. 89).

Для анатомического строения подземных корневищ характерно следующее: кожица очень бедна устьицами или лишена их; защитную роль несут рано образовавшаяся перидерма у двудольных растений или наружные опробковевшие слои первичной коры у однодольных растений; сравнительно мощная первичная кора, в паренхиме которой много запасных питательных веществ; в корневищах со вторичным приростом сильно развита паренхима; неотчетливо видна граница между первичной корой и центральным цилиндром, однако хорошо выражена эндодерма. У однодольных в узлах корневищ четко просматриваются концентрические проводящие пучки.

В клубнях в еще большей степени, чем в корневищах, развита тонкостенная паренхима с большим запасом питательных веществ, слабо развиты арматурная система тканей и одревеснение клеточных стенок. Преобладающая ткань - запасающая паренхима (клубни картофеля). В клубне сравнительно рано формируется перидерма. При поранении клубня в нем образуется раневая пробка . Иногда в клубнях некоторых сортов картофеля в первичной коре присутствуют идиобласты.

Типы строения стебля . От заложения прокамбия в меристематическом кольце зависит тип строения стебля. С. П. Костычев выделяет 4 типа строения стебля:

1. Закладывается замкнутое кольцо прокамбия, в котором от периферии к центру образуется флоэма, а от центра к наружной части кольца - ксилема; средняя часть кольца сохраняет меристематический характер и дифференцируется в камбий, который у двудольных и голосеменных растений начинает формировать вторичные элементы строения стебля. Часто внутрь от первичной ксилемы часть прокамбия дифференцируется в полнительные участки внутренней флоэмы (барвинок - Vinca , вьюнок - Convolvulus и др.);

2. Прокамбий в стебле закладывается в форме отдельных тяжей, резко отграниченных от окружающей их крупноклеточной паренхимы. Прокамбиальные тяжи дифференцируются в коллатеральные проводящие

допучки, между которыми из паренхимы формируются первичные сердцевинные лучи. Механические волокна перицикла располагаются или почти сплошным кольцом непосредственно под эндодермой (американский кирказон - Aristolochia sipho) , или более или менее массивными группами над проводящими пучками (лютик - Ranunculus) . После заложения камбия в результате интенсивного деления паренхимных клеток сердцевинного луча на уровне камбия формируется межпучковый камбий (рис. 90);

3. Прокамбий дает начало проводящим пучкам (листовым следам), спаянным в сплошное кольцо секторами из механической ткани - склеренхимы. Позднее в секторах механической ткани, кнаружи от нее, образуется камбий, который смыкается с камбием проводящих пучков в сплошное камбиальное кольцо, производящее ксилему и флоэму. Этот тип особенно широко распространен среди травянистых двудольных, особенно у зонтичных и крестоцветных.

4. Дифференцировка тканей стебля начинается в осевом цилиндре путем заложения меристематического кольца, клетки которого отличаются от паренхимы перицикла и сердцевины меньшими размерами. В этом кольце некоторые группы клеток после усиленного роста и некоторого заострения концов превращаются в прокамбиальные тяжи, дифференцирующие коллатеральные проводящие пучки - листовые следы (кирказон крупнолистный, клещевина, подсолнечник, топинамбур и др.).

Итак, прокамбий является предшественником первичных проводящих тканей: первичной ксилемы и первичной флоэмы. Первичная анатомическая структура стебля у однодольных сохраняется в течение всей жизни, а у двудольных и голосеменных происходят вторичные изменения, в итоге чего формируется вторичное строение стебля (рис. 91).

Тема: Типы проводящих пучков

Материалы. Постоянные микропрепараты: "Поперечный срез стебля кукурузы (Zea mays )", "Поперечный срез стебля подсолнечника (Helianthus annuus )", "Поперечный срез стебля тыквы (Cucurbita pepo )", "Поперечный срез корневища ландыша (Convallaria majalis )", "Корневище орляка (Pteridium aquilinum )", "Поперечный срез корня ириса (Iris germanica )".

Ксилема и флоэма обычно расположены рядом, образуя слои, или так называемые проводящие пучки , представленные в растениях несколькими типами (рис. 44).

Классификация проводящих пучков:

I . По элементарному составу:

1. Простые пучки - наиболее примитивные по структуре и состоят из одних гистологических элементов:

а) из одних трахеид (в листьях, ближе к их краям);

б) из одних ситовидных трубок (в цветочных стрелках лука).

2. Общие пучки - трахеиды, сосуды и ситовидные трубки расположены бок о бок.

3. Сложные пучки - содержат проводящие и паренхимные элементы.

4. Сосудисто-волокнистые пучки - включают все элементы ксилемы и флоэмы.

II. По наличию или отсутствию камбия:

1. Открытые - между ксилемой и флоэмой есть камбий.

2. Закрытые - камбия нет.

III. По взаимному расположению ксилемы и флоэмы:

1. Коллатеральные (бокобочные), когда ксилема и флоэма располагаются бок о бок, т.е. на одном радиусе.

2. Биколлатеральные (дважды бокобочные пучки) - флоэма прилегает к ксилеме с обеих сторон. Наружный участок флоэмы более мощный.

3. Концентрические :

а) амфивазальные - ксилема замкнутым кольцом окружает флоэму;

б) амфикрибральные - флоэма окружает ксилему.

4. Радиальные - ксилема расходится лучами от центра, а флоэма располагается между лучами.

IV. По количеству лучей ксилемы:

1. монархные (однолучевые);

2 . диархные (двулучевые);

3. триархные (трехлучевые);

4. тетрархные (четырехлучевые);

5. пентархные (пятилучевые).

Рис. 44. Типы проводящих пучков:

А - открытый коллатеральный; Б - открытый биколлатеральный; В - закрытый коллатеральный; Г, Д - концентрические (Г - амфивазальный, Д - амфикрибральный); Е - радиальный.

1 - флоэма, 2 - камбий, 3 - ксилема.

Ход работы

Задание 1. Рассмотреть при малом увеличении закрытый коллатеральный проводящий пучок на постоянном микропрепарате поперечного среза стебля кукурузы (Zea mays ). Сделать рисунок (рис. 45) .

Рис. 45. Закрытый коллатеральный проводящий пучок на поперечном срезе стебля кукурузы (Zea mays ):

1 - флоэма, 2 - ксилема, 3 - механическая обкладка пучка, 4 - основная паренхима стебля, окружающая пучок.

Последовательность работы. Найти ксилему: сосуды расположены в центре среза, между ними крупные клетки древесинной паренхимы с одревесневшими стенками и древесинные волокна; а затем флоэму: ситовидные трубки (шестиугольные ситовидные пластинки), клетки-спутники (четырехугольные мелкие клетки с зернистой цитоплазмой). Лубяных волокон нет (характерный признак однодольных). Обратить внимание на взаимное расположение ксилемы и флоэмы, на вытянутую форму пучков вдоль радиусов стебля. Между ксилемой и флоэмой нет слоя камбия (закрытый проводящий пучок). Все ткани стебля кукурузы образованы прокамбием (первичное строение). Сделать схематичный рисунок, где ксилема и флоэма располагаются бок о бок, и между ними нет камбия.

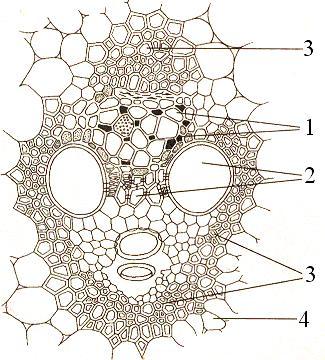

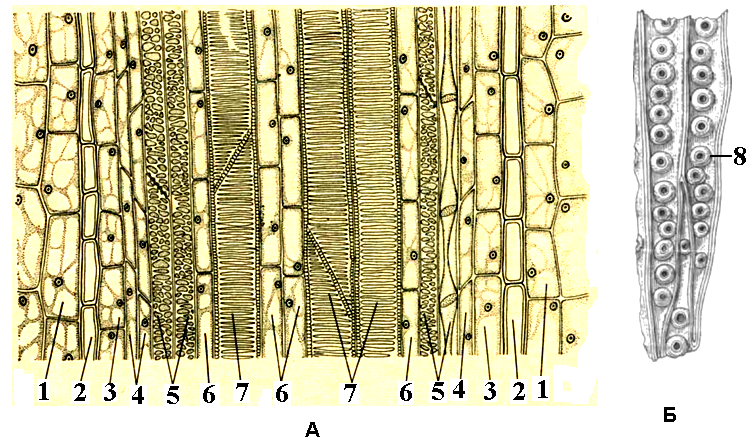

Задание 2. Рассмотреть при малом увеличении открытый коллатеральный проводящий пучок на постоянном микропрепарате поперечного среза стебля подсолнечника (Helianthus annuus ) (рис. 46). Сделать рисунок.

Рис. 46. Открытый коллатеральный проводящий пучок на поперечном срезе стебля подсолнечника (Helianthus annuus )

(слева - детальный рисунок, справа - схематичный):

1 - склеренхима, 2 - флоэма, 3 - камбий, 4 - ксилема, 5 - основная паренхима стебля.

Последовательность работы. Найти склеренхиму. Она укрепляет флоэму снаружи. Под склеренхимой расположена флоэма (ситовидные трубки, клетки-спутники, лубяная паренхима). Обратить внимание на присутствие лубяной паренхимы (в стебле кукурузы ее нет), поэтому сопровождающие клетки расположены уже не в таком строгом порядке, как это было у кукурузы. Между флоэмой и ксилемой находится камбий - слой клеток с густой цитоплазмой, расположенный радиальными рядами. Внутрь от камбия правильными радиальными рядами располагаются сосуды ксилемы. Причем в центре они мелкие и образованы прокамбием (первичная ксилема), а крупные - камбием (вторичная ксилема). Между сосудами ксилемы находится древесинная паренхима (более мелкие клетки с живым содержанием). Сделать схематичный рисунок, где ксилема и флоэма располагаются бок о бок, и между ними камбий.

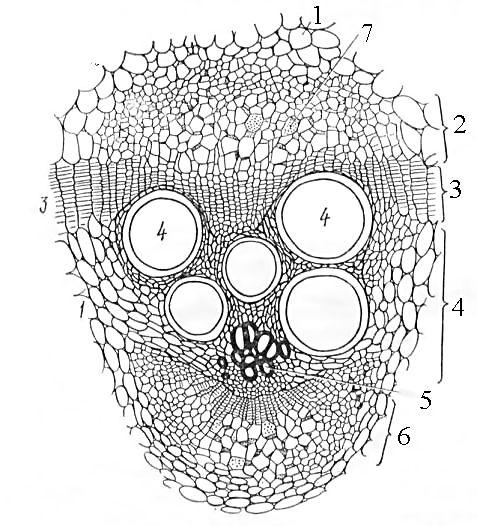

Задание 3. Рассмотреть при малом увеличении открытый биколлатеральный проводящий пучок на постоянном микропрепарате поперечного среза стебля тыквы (Cucurbita pepo ) (рис. 47). Сделать рисунок.

Рис. 47. Открытый биколлатеральный проводящий пучок на поперечном срезе стебля тыквы (Cucurbita pepo ):

1 - основная паренхима стебля, 2 - наружная флоэма, 3 - камбий, 4 - вторичная ксилема, 5 - первичная ксилема, 6 - внутренняя флоэма, 7 - ситовидная пластинка.

Последовательность работы. Найти ксилему (вторичная ксилема - крупные сосуды; первичная ксилема - мелкие сосуды в центре). С обеих сторон ксилемы расположены ткани флоэмы. Между ксилемой и наружным слоем флоэмы находится камбий, а между первичной ксилемой и внутренней флоэмой - паренхимные клетки. Сделать схематичный рисунок, где флоэма прилегает к ксилеме с обеих сторон, а между внешней флоэмой и ксилемой находится камбий.

Задание 4. Рассмотреть концентрический амфивазальный проводящий пучок на постоянном микропрепарате поперечного среза корневища ландыша (Convallaria majalis ) (рис. 48). Сделать рисунок.

Последовательность работы. При изучении препарата поперечного среза корневища ландыша видно, что все проводящие пучки собраны в центре органа. Вполне концентрические лишь немногие из них, лежащие в самом центре и окруженные со всех сторон основной паренхимой. Рассмотреть такой пучок при малом увеличении. Ксилема, состоящая из крупных паренхимных клеток с толстыми стенками, покрасневшими от реактива, расположена кольцом на периферии пучка. Ткань, заключенная в середине пучка, - флоэма. В ней можно различить более крупные клетки - ситовидные трубки, а между ними мелкие клетки с густым содержимым - сопровождающие клетки. Обратить внимание на то, что все проводящие ткани сконцентрированы в центре органа. Сделать схематичный рисунок, на котором флоэма занимает центральное положение, а ксилема окружает ее.

Задание 5. Рассмотреть концентрический амфикрибральный проводящий пучок на постоянном микропрепарате поперечного среза корневища папоротника-орляка (Pteridium aquilinum ) (рис. 48).

нередко включают и иные ткани - живую паренхиму, млечники, склеренхиму. Часть проводящего пучка, включающая ксилему, называется ксилемной (древесинной) частью пучка. Часть проводящего пучка, содержащая флоэму, называется флоэмной (лубяной) частью . Проводящие пучки, сопровождаемые примыкающими к ним тяжами механической ткани (обычно склеренхимы), называются сосудисто-волокнистыми или армированными проводящими пучками . Проводящие пучки тянутся на значительном протяжении вдоль органа; ответвлениями и перемычками (анастомозами) они связываются в трехмерную сетку. Проводящие пучки, особенно более крупные, ясно видны в листьях многих и в стеблях некоторых растений при рассматривании в проходящем свете.

Например, в куске стебля недотрог (особенно недотроги железистой Impatiens grandulifera ), разрезанном вдоль, ясно различаются невооруженным глазом проводящие пучки и окружающие их клетки паренхимы.

Проводящие пучки образуются путем деления и дифференциации клеток меристематических тяжей, называемых прокамбиальными или проваскулярными тяжами (см. выше).

Если при дифференцировке проводящего пучка из прокамбиального тяжа вся образовательная ткань полностью расходуется на образование постоянных тканей, то пучок называется закрытым (рис. 113).

Рис. 113. Поперечный разрез через закрытый сосудисто-волокнистый пучок стебля кукурузы (Zea mays ):

a-б - направление от периферии к центру стебля; о - паренхима; м - межклетники; ск - механическая обложка пучка, состоящая из склеренхимы; во флоэме: в - ситовидные трубки, г - сопровождающие клетки; в ксилеме: д - пористые сосуды, ж - спиральный сосуд, е - кольчатый сосуд; к е примыкает межклетный канал, образовавшийся в результате разрушения элементов протоксилемы.

![]()

Рис. 114. Поперечный разрез через открытый сосудисто-волокнистый пучок в стебле лютика ползучего (Ranunculus repens

):

о - паренхима вокруг пучка; ск - склеренхима; в, г - флоэма (в - ситовидные трубки, г - сопровождающие клетки); к - камбий; е, ж, д - ксилема (е - кольчатые, ж - спиральные, д - пористые сосуды).

В иных случаях срединная часть прокамбиального тяжа сохраняет характер меристемы. Клетки ее удлиняются с заострением концов и становятся пучковым камбием. Пучковый камбий на поперечном разрезе состоит из одного слоя клеток, обладающих способностью порождать путем регулярных продольных делений клетки, дифференцирующиеся в новые гистологические элементы проводящих пучков, составляющие вторичный прирост (вторичное утолщение) пучка. Проводящий пучок, снабженный прослойкой камбия, называют открытым (рис. 114).

Гистологические элементы пучка, дифференцирующиеся в различных стадиях его формирования, различны по размерам и структуре: обычно первыми формируются сравнительно узкопросветные кольчатые и спиральные элементы протоксилемы . Несколько позже, обычно в то время, когда в данной части органа закончился рост в длину, дифференцируется метаксилема , включающая более широкопросветные трахеиды и трахеи с лестничным, сетчатым и точечным утолщением стенок. В открытых пучках затем за счет деления камбия образуются вторичные трахеи и трахеиды - сетчатые, точечные.

Во флоэме аналогичным образом нужно различать протофлоэму и метафлоэму . Протофлоэма содержит наиболее узкопросветные ситовидные трубки и сравнительно бедна спутниками или вовсе лишена их (рис. 115).

Неполные проводящие пучки состоят только из флоэмы (флоэмные пучки) либо только из ксилемы (ксилемные пучки). Кроме проводящей ткани, те и другие могут содержать флоэмную либо, соответственно, ксилемную паренхиму.

Рис. 115. Развитие открытого проводящего пучка в стебле клещевины (Ricinus communis

):

1, 2, 3 - последовательные стадии: с - сердцевина, мк - мелкие клетки перимедуллярной зоны, пк - протоксилема, пф - протофлоэма, мкс - метаксилема, мф - метафлоэма, ка - камбий, вк - вторичная ксилема, вф - вторичная флоэма, э - эндодерма (крахмалоносное влагалище), к - следующий слой клеток первичной коры. Клетки метаксилемы и метафлоэмы отмечены крестиками.

Рис. 116. Концентрический амфивазальный проводящий пучок корневища ландыша (Convallaria majalis

):

кс - ксилема; пкс - протоксилема; ф - флоэма.

Неполные проводящие пучки обычно малы по размерам поперечных сечений; встречаются они сравнительно редко. Простыми ксилемными пучками являются тонкие жилки в листьях (рис. 177); на поперечном срезе видно, что они состоят из одной-двух трахеид. Простыми флоэмными пучками наряду с полными проводящими пучками обладают стебли многих колокольчиковых и пасленовых.

В зависимости от того или иного относительного расположения ксилемы и флоэмы различают полные пучки: концентрические, коллатеральные и радиальные. В концентрических пучках ткань одного рода окружает со всех сторон ткань другого рода: флоэма - ксилему (амфикрибральный пучок ) или ксилема - флоэму (амфивазальный пучок , рис. 116). Коллатеральные , или бокобочные , пучки характеризуются тем, что ксилема и флоэма в них примыкают друг к другу бок о бок (рис. 114). Бокобочные пучки характерны для стеблей и листьев большинства современных семенных растений.

Типы концентрический и коллатеральный связаны переходами; можно встретить, например, пучки с ксилемой, полуобъемлющей флоэму (рис. 117). Коллатеральные пучки располагаются в стеблях обычно (но не всегда) так, что ксилема занимает положение адаксиальное - ближе к центру, а флоэма - абаксиальное - более удалена.

Биколлатеральными (двубокобочными) были названы пучки (в стеблях тыквенных, пасленовых), в которых к ксилеме примыкают бок о бок два тяжа флоэмы: один - на адаксиальной, а другой - на абаксиальной стороне ксилемы (рис. 118).

Рис. 117. Коллатеральный проводящий пучок на поперечном срезе корневища ландыша (Convallaria majalis

):

а - первичная кора; б - эндодерма; в - перидикл; г, д - сосуды; е - флоэма.

к - камбий; в - флоэма с ситовидными трубками (в некоторых видно ситечко сп ) и с сопровождающими клетками (г ); в ксилеме: д - крупные точечные сосуды, п - окружающая их паренхима, ж - кольчатый, е - спиральный сосуды; на рисунке ниже ксилемы второй флоэмный тяж ("добавочная", или "интраксилярная", флоэма).

Биколлатеральный пучок является обычным полным коллатеральным пучком, к которому вплотную примыкает другой пучок - неполный (флоэмный).

Нередко проводящие пучки (особенно коллатеральные пучки стеблей) имеют "механическую обложку" из тяжей арматурной ткани; этой тканью в данном случае является склеренхима, т. е. толстостенные волокна (рис. 113, ск ); отсюда обычное название армированных проводящих пучков - сосудисто-волокнистые пучки . У некоторых растений при пучках располагается колленхимоподобная ткань (внутренняя колленхима, пружинная ткань).

Пучки общие и специальные . Большинство пучков, тянущихся вдоль стебля, продолжается в листьях (рис. 127, 130); такие пучки называются общими ; часть общего пучка, находящегося в стебле, называется листовым следом. Иные из пучков, проходящие в стебле, не имеют продолжения в листьях; это так называемые специальные стеблевые пучки.

Проводящая система в целом обычно окружается особым влагалищем - эндодермой , являющейся внутренним слоем первичной коры и состоящей из паренхимных клеток, большей частью вытянутых по длине органа и иногда имеющих утолщенные стенки (рис. 117).

Протофлоэма, как и протоксилема, подвергается вскоре после сформирования растягиванию и в еще большей мере, нежели протоксилема, разрушению.

К атегория: Анатомия растений

Ткани

Тело высших растений состоит из разнородных клеток, специализированных на выполнении различных функций. Физиологические отправления клеток определяют их структуру. Комплексы клеток, сходных по функциям, а большей частью и по строению, имеющих одинаковое происхождение и определенную локализацию в теле растения, называют тканями.

Распределение тканей в органах растений и их структура тесно связаны с выполнением ими определенных физиологических функций.

Ткани, состоящие из живых тонкостенных, интенсивно делящихся клеток, называются образовательными или меристемами. Верхушечные (апикальные) меристемы расположены на верхушках стеблей и в окончаниях корней. Они обусловливают рост этих органов в длину.

Рассмотрение апикальных меристем побега не входит в задачи настоящего курса.

К боковым меристемам относятся камбий и фелло-ген. Камбий обеспечивает утолщение стебля и корня. Феллоген образует пробку.

Ткани, возникающие в результате роста и дифференциации клеток - производных меристем, называют п о-стоянными. Распространенная в настоящее время классификация постоянных тканей основана на их ана-томо-физиологических особенностях.

Покровные ткани защищают внутренние ткани растений от прямого влияния внешней среды, регулируют испарение и газообмен. К ним относятся эпидермис и пробка, состоящие из плотно соединенных клеток. В корнях однодольных и молодых корнях некоторых двудольных растений функцию покровной ткани выполняет экзодерма.

М еханические ткани обусловливают прочность растения. Стенки клеток, слагающих эти ткани, утолщены. К механическим тканям относятся колленхим а, состоящая из паренхимных или несколько удлиненных клеток с неравномерно утолщенными целлюлозными стенками, и склеренхима, клетки которой имеют равномерно утолщенные одревесневшие стенки. Склеренхима может быть представлена волокнами и склереидами изодиаметрической (каменистые клетки), ветвистой и звездчатой форм.

Проводящие ткани обеспечивают проведение воды, почвенных растворов и продуктов ассимиляции, вырабатываемых листьями. Ткань, проводящую воду, называют ксилемой или древесиной (особенно у древесных растений), а ткань, проводящую органические вещества, образованные растением в процессе фотосинтеза,- флоэмой или лубом. В состав ксилемы и флоэмы наряду с собственно проводящими элементами большей частью входят механические и запасающие клетки, поэтому эти ткани называют сложными. Проводящие ткани по происхождению могут быть первичными и вторичными. Первичные возникают из прокамбия - меристематической ткани, закладывающейся на ранних этапах онтогенеза растения. Вторичные ткани образуют камбий, который дифференцируется из прокамбия.

Обычно флоэма и ксилема располагаются рядом, составляя проводящий пучок. В зависимости от взаимного расположения ксилемы и флоэмы различают несколько типов пучков.

Коллатеральные (бокобочные), состоящие из одного тяжа флоэмы, к которому плотно примыкает тяж ксилемы. В стебле флоэма обращена к периферии, в листьях - к нижней стороне пластинки.

Биколлатеральные (двубокобочные), в которых ксилема находится между двумя тяжами элементов флоэмы, наружным и внутренним.

Концентрические, у которых либо ксилема со всех сторон окружает флоэму, либо флоэма окружает ксилему (амфикрибральный пучок).

Сложные радиальные, в которых тяжи флоэмы чередуются с радиальными тяжами ксилемы, образующими на поперечном срезе более или менее звездчатую фигуру. Эти пучки характерны для корней. Пучки, состоящие из какой-либо одной ткани - флоэмы или ксилемы, называют простыми или неполными. Ими заканчиваются, например, мелкие ответвления жилок в листовых пластинках.

Если флоэма и ксилема разделены камбием, в результате деятельности которого возникают вторичные проводящие ткани, пучок называют открытым, т. е. способным к дальнейшему образованию клеток. Открытые пучки свойственны стеблям и корням двудольных и голосеменных растений, они могут быть коллатеральными и биколлатеральными. Закрытые проводящие пучки, не имеющие камбия, характерны для стеблей и корней папоротникообразных и однодольных растений и для большинства листьев. Закрытые пучки представлены концентрическими, коллатеральными и радиальными пучками. Проводящие пучки нередко армированы склеренхимой, которая окружает пучок со всех сторон либо образует тяжи со стороны флоэмы или древесины. Такие пучки нередко называют сосудисто-волокнистыми.

Ткани, состоящие из однородных паренхимных клеток, которые заполняют пространства между другими тканями, называют основными. Живые клетки основной паренхимы находятся в состоянии тургора и в контакте с другими тканями увеличивают механическую прочность растения. Основная паренхима может специализироваться на выполнении различных функций. К системе основных тканей относятся запасающие, в которых откладывается запас питательных веществ; ассимиляционные, в которых происходит фотосинтез; выделительные, содержащие продукты отброса; ткани поглощения воды и почвенных растворов. К последним относится эпиблема или ризодер-м а. Она расположена на самой периферии молодого корня и наряду со своей основной функцией играет роль покровной ткани.

В растениях выделяют систему проветривания, которая представлена устьицами, расположенными в эпидермисе, чечевичками, находящимися в перидерме, воздухоносными полостями и межклетниками.

Изучение строения тканей целесообразно начать с рассмотрения покровных, механических и проводящих.

Разнообразие тканей в стебле тыквы обыкновенной (Cucurbita реро L.)

Кусочки стеблей длиной 2-3 см, вырезанные из междоузлий с небольшой внутренней воздушной полостью, фиксируют спиртом в конце вегетационного периода (в августе - сентябре).

Рис. 1. Схема поперечного среза стебля тыквы: эп - эпидермис, кол - колленхима, п - паренхима, скл - склеренхима, фл - флоэма, кмб - камбий, кс - ксилема, в. п. - воздушная полость

Стебель тыквы в очертании округлый или округло-пятиугольной, с пятилучевой воздушной полостью (рис. 1). Между лучами полости расположены пять крупных проводящих пучков, которые хорошо видны невооруженным глазом. Против лучей полости, немного ближе к периферии стебля, находится второе кольцо из пяти таких же, но более мелких пучков.

Внутреннее строение стебля изучают на продольном и поперечном срезах. Поперечный срез должен захватИть не менее половины сечения стебля. Если такой срез не получается достаточно тонким, то для работы с большим увеличением микроскопа следует приготовить еще один как можно более тонкий срез, на котором должны быть наружная часть стебля и хотя бы один крупный проводящий пучок. Продольный радиальный срез, проходящий посередине крупного пучка, лучше делать с междоузлий толстых стеблей. Перед изготовлением среза стебель разрезают вдоль по диаметру. Ткани, расположенные снаружи от пучка, можно удалить. Чтобы срезы не были очень длинными, поверхность, с которой их делают, подсекают бритвой на расстоянии 0,5 см от верхнего края кусочка. Наиболее удачные срезы кладут в раствор иода в водном растворе иоди-стого калия и накрывают покровным стеклом. Некоторые срезы можно последовательно обрабатывать фло-роглюцином и соляной кислотой и рассматривать их в глицерине.

Общий план расположения тканей изучают на поперечном срезе стебля при малом увеличении микроскопа, строение отдельных тканей рассматривают при большом увеличении на поперечном и продольном срезах.

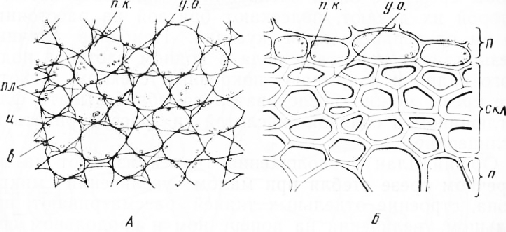

Стебель покрыт эпидермисом, на поверхности которого хорошо видна тонкая светлая пленка - кутикула. Эпидермис состоит из одного слоя плотно сомкнутых живых клеток с утолщенной наружной стенкой. Некоторые клетки образуют многоклеточные волоски.

Под эпидермисом расположены участки механической ткани - колленхимы. Наиболее крупные из них находятся в ребрах стебля. Колленхима состоит из живых многоугольных клеток с неравномерно утолщенными стенками. Стенки утолщены в углах, т. е. в местах соединения нескольких клеток. Такая колленхима называется уголковой (рис. 2, А). На поперечном срезе утолщения имеют вид треугольников, если соединяются три клетки, или ромбов, если соединяются четыре клетки. Утолщенные оболочки вследствие сильного преломления света выглядят блестящими, они хорошо заметны вокруг округлых, более гемных, заполненных содержимым полостей клеток. На продольном срезе клетки колленхимы удлинены.

По времени возникновения колленхима -самая ранняя механическая ткань, оболочки ее клеток эластичны, поэтому колленхима может растягиваться вместе с ростом стебля. Механическую роль эта ткань выполняет только в состоянии тургора, так как неутолщенные места оболочек при подвядании спадаются.

Между участками колленхимы, непосредственно под ней и между другими специализированными тканями и проводящими пучками расположены тонкостенные живые, почти округлые клетки с небольшими межклетниками. Это паренхима. Размеры клеток паренхимы в разных частях стебля неодинаковы.

Рис. 2. Механические ткани стебля тыквы. А - уголковая колленхима; Б - склеренхима: л - паренхимные клетки, у. о. - утолщения оболочки, пл - пластиды, Ч - цитоплазма, в - вакуоль, скл - склеренхима, п. к. - полости клеток

В некоторых паренхимных клетках откладывается запасной крахмал. В периферических слоях стебля клетки основной паренхимы содержат хлороплаеты и поэтому выполняют ассимиляционную функцию.

Паренхима, подстилающая участки колленхимы, граничит с несколькими рядами плотно сомкнутых многоугольных клеток с равномерно утолщенными одревесневшими стенками. Это склеренхима (рис. 2, Б). Оболочки ее клеток после взаимодействия с иодом приобретают ярко-оранжевый цвет, а после флороглюциновой реакции они становятся малиново-красными. На поперечном срезе склеренхима располагается кольцом. В старых стеблях клетки склеренхимы мертвые, в более молодых стеблях в ее клетках видны остатки содержимого. Склеренхима представлена сильно вытянутыми, заостренными на концах волокнами, которые хорошо видны на продольном срезе.

Склеренхима выполняет механическую функцию. Она образуется позднее колленхимы. Одревеснение стенок склеренхимных волокон начинается по окончании роста стебля в длину. Так как одревесневшие стенки теряют эластичность, при утолщении стебля кольцо склеренхимы нередко разрывается. Разрывы заполняются парен-химной тканью.

Расположение механических тканей - колленхимы и склеренхимы - на периферии стебля повышает сопротивление стебля изгибу, сжатию и растяжению, которым подвергаются главным образом наружные зоны органа.

Кроме наиболее распространенной уголковой колленхимы у растений нередко встречается колленхима иного строения. Так, в стеблях с сильным вторичным утолщением развивается колленхима, у которой утолщены тангентальные стенки клеток, т. е. стенки, параллельные поверхности органа. Радиальные стенки остаются тонкими. Такую колленхиму называют пластинчатой (рис. 28, А). Ее можно видеть в стебле подсолнечника, в побегах многих древесных растений.

Рис. 3. Поперечный срез колленхимы. А - пластинчатая; Б - рыхлая: п. о. первичная оболочка, у. о.-утолщенная оболочка, п. к. - полости клеток с содержимым, пл - пластиды, мж - межклетники

Колленхима, в которой есть межклетники, называется рыхлой (рис. 28, Б). В ней сильно утолщены стенки, ограничивающие межклетник. Утолщенные участки оболочек имеют вид колец. На срезах, обработанных раствором иода в водном растворе иодистого калия, межклетники хорошо отличаются от полостей клеток отсутствием содержимого. Рыхлая колленхима характерна для черешков ревеня (Rheum), стеблей горца (Polygonum), мари белой (Chenopodium album L.)

Строение проводящих пучков в стебле тыквы (Cucurbita реро L.)

Все десять пучков стебля тыквы устроены одинаково, поэтому можно ограничиться рассмотрением одного крупного пучка.

В средней части пучка расположена ксилема, или древесина. В ней даже невооруженным глазом хорошо заметны крупные округлые полости клеток с одревесневшими оболочками. Это сосуды, или трахеи, - элементы, проводящие воду.

Наружная и внутренняя части пучка состоят из довольно мелких неодревесневших элементов, совокупность которых составляет флоэму, или луб. Между наружной флоэмой и ксилемой лежат живые тонкостенные клетки образовательной ткани - камбия. Такой пучок называется открытым биколлатераль-н ы м.

Ознакомившись с общим планом расположения проводящих тканей в пучке, следует перейти к их детальному изучению при большом (400-600 раз) увеличении микроскопа.

Флоэма

Флоэма, или луб, представляет собой сложную ткань, в состав которой наряду с проводящими элементами могут входить клетки паренхимы и флоэмные волокна (у тыквы волокон нет).

Проводящие элементы флоэмы - ситовидные трубки - образуются из удлиненных, составляющих вертикальный ряд клеток, принадлежащих прокамбию или возникших вследствие деления клеток камбия. Каждая клетка этого ряда делится продольной перегородкой. Одна из сестринских клеток разрастается в ширину, в ее поперечных стенках появляются мелкие сквозные отверстия - перфорации, или прободения, через которые проходят тяжи цитоплазмы, соединяющие протопласты соседних по вертикали клеток.

Перегородки со сквозными отверстиями получили название ситовидных пластинок. Вертикальный ряд клеток (члеников) с ситовидными пластинками составляет ситовидную трубку. Оболочки ситовидных трубок неодревесневшие, сравнительно тонкие. Содержимое представлено постенным слоем цитоплазмы и слизистым клеточным соком. В функционирующих трубках ядра обычно разрушаются.

Вторая клетка, отделявшаяся от материнской одновременно с клеткой-члеником ситовидной трубки, остается узкой: чаще всего она делится несколько раз поперечными перегородками, образуя тяж сопровождающих клеток, или клеток-спутниц. В течение всей жизни сопровождающие клетки сохраняют ядро и густую цитоплазму.

Для полного представления о строении флоэмы необходимо рассмотреть не только поперечные, но и продольные срезы. Структура наружной и внутренней флоэмы у тыквы одинакова. На поперечном срезе флоэмы ситовидные трубки наиболее широкопросветные, в очертании округлые или округло-многоугольные. Если ситовидные трубки перерезаны на уровне ситовидной пластинки, то на поперечном срезе эта пластинка со сквозными отверстиями видна в плане, а сопровождающие клетка большей частью не видны. Если ситовидная трубка перерезана посередине членика, то тогда очень хорошо видны плотно примыкающие к ситовидным трубкам мелкие сопровождающие клетки с густым зернистым содержимым.

Ситовидные пластинки в ситовидных трубках могут быть горизонтальными или слегка наклонными. На строго радиальном срезе стебля тыквы ситовидные пластинки обычно расположены почти на одном уровне, так как членики ситовидных трубок, находящихся в одном радиальном ряду, являются производными одной камбиальной клетки. В перерезанных ситовидных пластинках видны тонкие сквозные каналы. На боковых стенках ситовидных трубок встречаются небольшие округлые ситовидные поля, через которые проходят тончайшие цитоплазматические тяжи, соединяющие протопласты двух рядом расположенных трубок. Полости ситовидных трубок обычно заполнены свернувшимся при фиксации содержимым. В нем много белков, поэтому после обработки срезов йодным раствором содержимое становится желто-оранжевым. На продольном срезе содержимое ситовидных трубок имеет вид тяжей, пересекающих клетки и расширяющихся у ситовидных пластинок.

Рис. 4. Поперечный срез флоэмы и камбиальной зоны стебля тыквы: с. т. - ситовидные трубки, с. пл. - ситовидная пластинка, с. «. - сопровождающая клетка, л. л.-лубяная паренхима, с. о. - ситовидные отверстия, з. с. о. - закупоренные каллозой ситовидные отверстия, сд - содержимое ситовидной трубки, к. з. - камбиальная зона, с. с. - стенка сосуда

Если срез прошел косо по отношению к продольной оси стебля, то ситовидные пластинки имеют вид эллипса с овальными сквозными отверстиями, а перерезанные тяжи свернувшегося содержимого заметны как темные сгустки лишь у ситовидных пластинок.

По мере старения ситовидных трубок ситовидные прободения постепенно закупориваются особым веществом - каллозой, при этом отверстия сужаются и на поперечном срезе фпоэмы имеют вид небольших точек. К концу вегетационного периода каллоза образует мозолистые тела, которые представляют собой сильно преломляющие свет блестящие утолщения на обеих сторонах ситовидной пластинки.

Рис. 5. Продольный срез флоэмы и камбиальной зоны стебля тыквы: с. т. - ситовидные трубки с тяжами содержимого, с. пл. - ситовидные пластинки, с. о.- ситовидные отверстия, б. с. п.- ситовидные поля на боковых стенках, с. к. - сопровождающие клетки, ф. п. - флоэмная паренхима, моз. т. - мозолистое тело, к. з. - камбиальная зона, я - ядро

Мозолистые тела особенно хорошо заметны на продольных срезах старой флоэмы, наиболее удаленной от камбия.

Вдоль членика ситовидной трубки, плотно прилегая к нему, расположена одна длинная или тяж из нескольких коротких сопровождающих клеток.

Заостренные концы краевых клеток тяжа находятся на уровне ситовидных пластинок, что указывает на общность происхождения сопровождающих клеток и члеников ситовидных трубок.

Живые паренхимные клетки, входящие в состав флоэмы, отличаются от члеников ситовидных трубок меньшими размерами и отсутствием сит, но они значительно крупнее сопровождающих клеток, сильнее вакуо-лизированы и кажутся более светлыми.

Камбиальная зона

В проводящем пучке между наружной флоэмой и ксилемой находятся живые тонкостенные клетки, составляющие камбиальную зону. Клетки расположены правильными радиальными рядами.

Все клетки этой зоны возникают в результате деления клеток однорядного слоя образовательной ткани - камбия.

Клетки камбия делятся продольными тангентальны-ми (т. е. параллельными поверхности органа) перегородками, откладывая клетки наружу, в сторону флоэмы, и внутрь, в сторону ксилемы.

Чем интенсивнее деление камбия, тем шире камбиальная зона.

На поперечном срезе клетки этой зоны имеют почти прямоугольные очертания. Тангентальные стенки клеток, находящихся в соседних радиальных рядах, обычно не совпадают.

На продольном срезе (рис. 30) клетки расположены ярусами. Они вытянуты в длину и имеют слабо заостренные или слегка закругленные окончания, находящиеся на одном уровне. Продольные стенки клеток одного яруса вклиниваются между стенками клеток соседнего по вертикали яруса. В клетке видны цитоплазма и ядро.

Периферические клетки камбиальной зоны впоследствии дифференцируются в элементы вторичной флоэмы. На удачно сделанных продольных радиальных срезах можно видеть, что длина клеток камбиальной зоны почти равна длине члеников ситовидных трубок. Из внутренних клеток камбиальной зоны формируются элементы вторичной ксилемы.

Ксилема

Ксилема (древесина) состоит из сосудов (трахей) с довольно толстой одревесневшей оболочкой. Наиболее широкопросветные сосуды видны даже невооруженным глазом. Между сосудами расположены мелкие клетки, в очертании многоугольные.

Задание.

1. При малом увеличении микроскопа зарисовать схему строения поперечного среза стебля тыквы, отметив на ней эпидермис, участки колленхимы, паренхиму, кольцо склеренхимы, биколлатеральные пучки с их тканями и центральную воздушную полость. При зарисовке схемы необходимо соблюдать масштаб. Лучше всего начинать схему с очертаний воздушной полости и контуров проводящих пучков. Это можно сделать, рассматривая срез под лупой. Очертания остальных тканей отмечают, рассматривая срез при малом увеличении микроскопа, передвигая препарат. Чтобы схема была наглядной, для каждой ткани выбирают условные обозначения (точки, одностороннюю или двустороннюю штриховку и т. п.). Можно пользоваться и цветными карандашами. Основную ткань не закрашивают, флоэму можно обозначить синим, ксилему - красным цветом, кружками в ней показывают наиболее крупные сосуды. Схема должна быть снабжена пояснительными надписями. Линии, выносящие надписи, желательно делать горизонтальными; если это почему-либо невозможно, нужно стараться не перекрещивать линии.

2. При большом увеличении микроскопа с поперечного среза детально зарисовать клетки эпидермиса, колленхимы, склеренхимы, флоэмы и камбиальной зоны. Во флоэме изобразить перерезанную ситовидную трубку с внутренним содержимым, ситовидную пластинку в плане, сопровождающие и паренхимные клетки.

3. С продольного среза зарисовать при большом увеличении микроскопа: а) ситовидную трубку с сопровождающими клетками, отметив в ней перерезанную ситовидную пластинку, тяжи свернувшегося содержимого, мозолистое тело, ситовидные поля на боковых стенках; б) клетки камбиальной зоны.

Строение проводящих элементов ксилемы в стебле подсолнечника однолетнего (Helianthus annuus L.)

Ксилема, или древесина, так же как и флоэма, представляет собой сложную ткань, состоящую не только из элементов, проводящих воду с растворенными в ней минеральными веществами, но и из клеток, выполняющих механическую и запасающую функции.

К проводящим элементам ксилемы относятся сосуды, или трахеи, и трахеиды. Трахеиды - это длинные прозенхимные клетки с сильно скошенными концами и многочисленными окаймленными порами на боковых стенках. Сосуды - полые трубки, представляющие собой вертикальный ряд удлиненных клеток (члеников). Смежные стенки, отделяющие одну клетку вертикального ряда от другой, в процессе развития сосудов разрушаются, на их месте возникают сквозные отверстия - перфорации. Боковые стенки члеников утолщаются и одревесневают, протопласты клеток отмирают.

Особенности строения проводящих элементов лучше всего видны на продольных срезах.

Кусочки стебля подсолнечника толщиной около 1 см, вырезанные из междоузлий и фиксированные спиртом, разрезают вдоль по радиусам и очищают от паренхимных клеток сердцевины. Затем делают тонкие радиальные срезы твердой части стебля или серию тангентальных срезов, внутренней зоны древесины, граничащей с сердцевиной. Срезы сначала обрабатывают спиртовым раствором флороглюцина, а затем крепкой соляной кислотой и заключают в глицерин. Их рассматривают при большом увеличении микроскопа.

Сосуды, расположенные близ сердцевины, имеют тонкую первичную целлюлозную оболочку и одревесневшую вторичную оболочку в виде отдельных колец. После проведения реакции на одревеснение кольца хорошо заметны благодаря красной окраске. Эти сосуды называют кольчатыми.

Рядом с ними, ближе к периферии стебля, находятся сосуды со вторичным утолщением оболочки в виде одинарной или двойной спирали. Это спиральные сосуды. Завитки спиралей отдельных клеток-члеников, слагающих сосуд, соединяясь концами, образуют единую

сплошную спираль. На препаратах спиральные и кольчатые сосуды могут быть разрезаны вдоль, тогда их утолщения имеют вид полуколец. Иногда в одном сосуде спиральные утолщения чередуются с кольчатыми. Этот промежуточный тип сосудов называют кольчато-спиральным.

Рис. 6. Сосуды на продольном срезе стебля подсолнечника: с. к. с. - спирально-кольчатый сосуд, с. с. - спиральный сосуд, с. с. р. - спиральный сосуд в разрезе, л. с. - лестничный сосуд, пор. с. - пористый сосуд, п. о. - первичная оболочка, в. о. - вторичная оболочка, о. п. - окаймленные поры, г. чл. - граница членика сосуда

Кольчатые, спиральные и спирально-кольчатые сосуды возникают в онтогенезе стебля очень рано, когда рост органа в длину еще не закончен. Они формируются из клеток прокамбия и принадлежат протоксилеме. По мере роста стебля неутолщенная первичная оболочка этих сосудов растягивается, а кольчатые утолщения и завитки спиральных утолщений раздвигаются. Впоследствии под давлением соседних клеток неутолщенные стенки кольчатых сосудов сдавливаются, их диаметр в этих местах уменьшается.

К периферии от спиральных сосудов расположены сосуды с более сильно утолщенной оболочкой, не способной к растяжению. Те из них, которые развиваются из прокамбия, относятся к метаксилеме. Протоксилема и метаксилема составляют первичную ксилему. Сосуды, образующиеся позднее, в результате деятельности камбия, входят в состав вторичной ксилемы. Сосуды метаксилемы и вторичной ксилемы имеют лестничные и сетчатые утолщения боковых стенок.

Формированию лестничного сосуда предшествует образование спиральных утолщений вторичной оболочки, причем отдельные обороты спиралей настолько сближены, что в некоторых местах они соединяются. Узкие пространства между несоединенными участками спиральных утолщений представляют собой поры. В плане они имеют вид вытянутых по ширине сосуда продолговатых или почти щелевидных участков, расположенных вертикальными рядами, как ступени в лестнице. Такой тип поровости стенок сосуда называется лестничным.

При сетчатом утолщении поры в стенках сосуда округлые или овальные в очертании и расположены в один или несколько рядов. В стебле подсолнечника эти сосуды находятся снаружи от лестничных. Многочисленные, очень мелкие, плотно примыкающие одна к другой поры можно было видеть в сосудах тыквы.

Строение пор сосудов отличается от строения простых пор в оболочках паренхимных клеток наличием окаймления. Окаймлением называется приподнятость вторичных слоев оболочки над поровым каналом (подробнее о строении окаймленных пор см. в разделе «Древесина хвойных растений»). Поры на продольных стенках сосудов служат для проведения воды в горизонтальном направлении. Если сосуд в поперечном сечении многоугольный, то на продольном срезе на его стенке заметны вертикальные полосы.

Большая длина как следствие разрушения поперечных стенок между клетками, утолщенные одревесневшие боковые стенки, обеспечивающие прочность, отсутствие живого содержимого характеризует сосуды как наиболее высокоорганизованный тип проводящих элементов, наилучшим образом выполняющих функцию проведения воды.

Кроме сосудов в состав ксилемы входят живые тонкостенные паренхимные клетки, располагающиеся между сосудами, а также сильно одревесневшие волокна, сходные по строению с волокнами склеренхимы.

Задание. При большом увеличении микроскопа зарисовать кольчатые, спиральные, лестничные и пористые сосуды. Обратить внимание на характер утолщений стенок, очертание и расположение пор, отметить перфорацию.

Задания:

1. Изучить строение проводящих тканей на поперечном и продольном срезах стебля тыквы(Сиси r bita pepo).

4. Зарисовать схему проводящего пучкатыквы напоперечном срезе, схему ситовидной трубки, нанести соответствующие обозначения.

Ход работы:

Используют готовый препарат поперечного среза тыквы. При малом увеличении микроскопа хорошо различимы проводящие пучки биколлатерального типа, расположенные по кругу (рисунок 12 А).

Выбирают отдельный пучок и изучают его строение. Видно, что нижняя часть пучка, окрашенная в красный цвет, представлена ксилемой. На участке, обращенном к центру заметны более мелкие полости («кружочки») сосудов первичной ксилемы (протоксилема и метаксилема), образованной прокамбием. К периферии от первичной ксилемы располагаются более широкопросветные сосуды вторичной ксилемы, прилегающие к камбиальной зоне, и образованные в результате ее деятельности.

Рассмотрите при большом увеличении камбиальную зону, представленную несколькими слоями мелких живых клеток с тонкими неодревесневшими оболочками и густой цитоплазмой. Один слой этих клеток – собственно камбий иликамбиальные инициали . В состав камбиальной зоны входят производные клетки камбия. Они, как и камбий, способны к делению, но вскоре это свойство утрачивают и дифференцируются в клетки постоянных тканей – флоэму и ксилему. К центру камбий откладывает большее число клеток, чем к периферии.

К камбиальной зоне прилегает наружная вторичная флоэма. На участке флоэмы ясно видны более крупные полости ситовидных трубок, иногда попадаются поперечные стенки их с отверстиями – ситовидные пластинки (рисунок 12Б). Рядом с ситовидными трубками лежат очень мелкие сопровождающие клетки с густой цитоплазмой, а также клетки лубяной паренхимы, отличающиеся от них более крупными размерами.

К центру стебля от первичной ксилемы находится участок мелких клеток, а за ними идут ситовидные трубки и другие элементы флоэмы – это внутренняя первичная флоэма (протофлоэма и метафлоэма), образованная прокамбием.

Проводящие пучки с центральной ксилемой, к которой с наружной и внутренней сторон примыкает флоэма, называют биколлатеральными .

Рисунок 12. Проводящие элементы стебля тыквы обыкновенной: А – проводящие пучки на поперечном срезе стебля; Б – открытый биколлатеральный пучок (а – вторичная флоэма,б – первичная флоэма,с – первична и вторичная ксилема); В – ситовидные элементы флоэмы на продольном и поперечном срезах. 1 – ситовидная трубка, 2 – клетка-спутница, 2а –ситовидная трубка с закупоренными ситовидными поперечными перегородками (мозолистое тело),3 – ситовидная пластинка, 3а – закупоренная ситовидная пластинка, 4 – лубяная (флоэмная) паренхима, 5 – камбий, 6 – сосуды, 6а –закупоренный тиллами сосуд, 7 – древесинная паренхима

Работа 4.2 Продольное строение проводящих тканей

Задания:

1. Изучить строение сосудов на продольном срезе стебля кукурузы (Zea mays ).

2. Изучить строение сосудов на продольном срезе папоротника-орляка (Pteridium aquilinum ) и трахеидов сосны(Pinus sylvestris ) .

3. Зарисовывать схему проводящих пучков кукурузы и папоротника-орляка, а также трахеиды сосны, сделать соответствующие обозначения.

Ход работы:

1. Для изучения строения сосудов используют готовый препарат продольного среза стебля кукурузы, который изучают при большом увеличении.

У кукурузы много проводящих пучков, поэтому на продольном срезе можно увидеть сразу несколько пучков, разделенных между собой паренхимой и тяжами склеренхимы, которые на препарате окрашены в алый цвет (рисунок 13).

Ближе к поверхности стебля, внутрь от слоя склеренхимных волокон, расположены ситовидные трубки, голубоватого цвета. В ситовидных трубках иногда видны тяжи цитоплазмы, расширяющиеся у ситовидных пластинок. Между ситовидными трубками лежат узкие сопровождающие клетки-спутницы.

Радом с ситовидными трубками, ближе к центру стебля, находятся сосуды. В некоторых местах среза видна поверхность сосуда с сетчатыми, спиральными и кольчатыми утолщениями, иногда (когда срез прошелся через сосуд) видна длинная пустая полость сосуда, ограниченная с двух сторон узкими полосками стенки.

Рисунок 13. Элементы ксилемы и типы сосудов: 1 – древесинная паренхима, 2 – точечный сосуд, 3 – кольчатый сосуд, 4 – лестничный сосуд, 5 – спиральный сосуд

2. Для изучения проводящих элементов используют готовый препарат корневиша папоротника-орляка. При малом увеличении находят лестничные сосуды с ясно видимыми вторичными утолщениями стенки, имеющими вид лестницы с частыми перекладинами (рисунок 14А). Горизонтальные промежутки между перекладинами являются щелевидными окаймленными порами. Членики сосудов разделены наклонными пластинками с щелевиднымн перфорациями, расположенными в один ряд (лестничная перфорационная пластинка).

Рисунок 14. Проводящий пучок папоротника орляка на продольном срезе (А), Б – трахеиды сосны: 1 – паренхима стебля, 2 – эндодерма, 3 – перицикл, 4 – клетки-спутницы, 5 – ситовидные трубки, 5 – древесинная паренхима, 7 – лестничные сосуды, 8 – окаймленные поры.

3. Чтобы изучить строение трахеид используют готовый препарат продольного радиального среза древесины сосны. При малом увеличении видно, что вся древесина состоит из длинных прозенхнмиых клеток – это трахеиды (рисунок 14Б). Более широкие и тонкостенные трахеиды весенней древесины постепенно переходят в толстостенные трахеиды осенней древесины с узкой полостью.

Рассматривая весенние трахеиды при большом увеличении, обращают внимание на то, что между ними нет перфораций, следовательно, вода проникает из трахеиды в трахеиду только через поры, которые расположены на их радиальных стенках. Это окаймленные поры, в плане они видны и виде двух концентрических окружностей.

Работа 4.3 Типы проводящих пучков

Задания:

1. Изучить строение следующих типов проводящих пучков:

а) коллатеральный закрытый проводящий пучок стебля кукурузы (Zea mays) ;

б) коллатеральный открытый проводящий пучок стебля кирказона иберийского (Aristolochia iberica ) ;

в) концентрический амфивазальный проводящий пучок корневища ландыша(Convallaria majalis ) ;

г) концентрический амфикрибральный проводящий пучок корневища папоротника-орляка (Pteridium aquilinum ).

2. Зарисовать схемы проводящих пучков, сделать соответствующие обозначения.

Ход работы

а) Для изучения коллатерального закрытого проводящего пучка используют готовый препарат поперечного среза междоузлия стебля кукурузы. При малом увеличении видно большое число проводящих пучков, расположенных среди крупных клеток основной паренхимы стебля.

Выбирают крупный пучок, расположенный ближе к центру стебля и рассматривают его при большом увеличении (рисунок 15).

Вокруг пучка видна склеренхимная обкладка из однородных клеток с утолщенными стенками, окрашенная флюроглюцином в красный цвет.

Посредине пучка на одной поперечной линии расположены два крупных сосуда (сетчатых или пористых) и между ними – ряд крупных клеток древесинной паренхимы с одревесневшими стенками. Ближе к центру стебля находятся 1-3 сосуда меньшего диаметра (спиральные и кольчатые). Ниже их обычно видно межклеточное пространство (воздушная полость), образовавшееся благодари разрушению первых сосудов. Вокруг сосудов и воздушной полости расположена древесная паренхима, состоящая из мелких клеток с неодревесневшими стенками. Сосуды и древесинная паренхима образуют ксилему пучка.

Снаружи от крупных сосудов находится флоэма. Она состоит из ситовидных трубок и сопровождающих клеток, расположенных в более или менее правильном шахматном порядке. Более крупные клетки – это ситовидные трубки. При поперечном срезе содержимое их обычно вытекает и они выглядят пустыми. Более мелкие клетки с густым содержимым – сопровождающие клетки. Лубяной паренхимы во флоэме нет. Обращают внимание на то, что ксилема как бы полукругом охватывает флоэму.

В пучках кукурузы ксилема расположена по направлению к центру, а флоэма – к периферии. Такие пучки называют коллатеральными . У однодольных растений в пучках нет слоя вторичной меристемы – камбия, следовательно, рассмотренный пучок является коллатеральным закрытым.

Рисунок 15. Закрытый коллатеральный пучок кукурузы: 1 – склеренхимные волокна, 2 – ситовидные трубки, 3 – клетки-спутницы, 4 – сосуды, 5 – воздушная полость.

б) Для изучения открытого коллатерального пучка, имеющего камбий между флоэмой и ксилемой, используют проводящий пучок стебля кирказона (рисунок 16).

В пучке флоэма расположена к периферии, состоит она из ситовидных трубок с сопровождающими клетками и лубяной паренхимы. Благодаря присутствию лубяной паренхимы ситовидные трубки и сопровождающие клетки расположены уже не в таком строгом порядке, как это было у кукурузы.

Между флоэмой и ксилемой находят слой мелких тонкостенных клеток с густой цитоплазмой. Это камбий, клетки которого расположены одна над другой радиальными рядами.

Внутрь от камбия располагаются сосуды ксилемы, а между ними – более мелкие клетки древесинной паренхимы с живым содержимым. Стенки ее клеток постепенно одревесневают, но протопласт остается живым.

Самые первые сосуды, расположенные ближе к центру стебля, являются первичными, так как возникли из прокамбия. Все последующие возникли из камбия и по происхождению вторичные. Флоэму, образованную камбием, также называют вторичной.

Рисунок 16. Коллатеральный открытый пучок (поперечный срез) стебля кирказона иберийского (Aristolochia iberica ): А – флоэма, Б – ксилема: 1 – ситовидная трубка, 2 – клетка-спутница, 3 – камбий, 4 – сосуды, 5 – древесинная паренхима

в) Концентрический амфивазальный проводящий пучок изучают, рассматривая постоянный препарат поперечного среза корневища ландыша при малом увеличении (рисунок 17, Б). Видно, что все проводящие пучки собраны в центре органа. Вполне концентрические лишь немногие из них, лежащие в самом центре и окруженные со всех сторон основной паренхимой.

При большом увеличении видно, что ксилема, состоящая из крупных пустых клеток с толстыми покрасневшими стенками, расположена кольцом на периферии пучка. Ткань, заключенная в середине пучка, – флоэма. В ней можно различить более крупные клетки – ситовидные трубки, а между ними мелкие клетки с густым содержимым – сопровождающие клетки. Концентрические пучки, у которых флоэма окружена ксилемой, называют амфивазальными .

Рисунок 17. Корневища ландыша. А - концентрический амфивазальный проводящий пучок; Б – сегмент корневища: 1 – флоэма, 2 – ксилема, 3 – основная паренхима

г) амфикрибральный концентрический проводящий пучок изучают, р ассматривая препарат поперечного среза корневища папоротника орляка при малом, а затем большом увеличении (рисунок 18). Здесь имеются концентрические амфикрибральные пучки, с внутренним расположением ксилемы и наружным – флоэмы.

Рисунок 18. Корневище папоротника орляка. А – концентрический амфикрибральный проводящий пучок: стрелка вверху – флоэма, стрелка внизу – ксилема; Б – сегмент корневища

Задания для самоконтроля

Сравните проводящие элементы ксилемы и флоэмы, заполняя таблицу 6.

Таблица – 6. Характеристика проводящих элементов ксилемы и флоэмы

|

Проводящий элемент |

Относится к ксилеме или флоэме |

Из какой меристемы формируется |

Состояние по наличию протопласта |

Строение |

Приспособление к транспорту веществ |

Направление транспорта веществ |

Какие вещества передвигаются |

Группы растений, содержащие элемент |

|

|

Трахеида | |||||||||

|

Ситовидная трубка | |||||||||

|

Ситовидная клетка |

Сравните типы проводящих пучков, заполняя таблицу 7.

Таблица 7 – Характеристика типов проводящих пучков

|

Тип пучка |

Схема строения |

растений |

||

|

Коллатеральный закрытый | ||||

|

Коллатеральных открытый | ||||

|

Биколлатеральный | ||||

|

Концентрический амфикрибральный | ||||

|

Концентрический амфивазальный | ||||

|

Радиальный |