Больше всего Петра I занимала мысль о флоте и возможность торговых связей с Европой. Для претворения своих идей в жизнь он снарядил Великое посольство и посетил ряд европейских стран, где увидел, насколько Россия отстала в своем развитии.

Это событие в жизни молодого царя положило начало его преобразовательской деятельности. Первые реформы Петра I были направлены на изменение внешних признаков русской жизни: он приказал сбривать бороды и велел одеваться в европейские одежды, внес музыку, табак, балы и другие новшества в жизнь московского общества, чем поверг его в шок.

Указом от 20 декабря 1699 г. Петр I утвердил летоисчисление от Рождества Христова и празднование нового года 1 января.

Внешняя политика Петра I

Главной целью внешней политики Петра I был выход к Балтийскому морю, который обеспечил бы России связь с Западной Европой. В 1699 г. Россия, вступив в союз с Польшей и Данией, объявила войну Швеции. На исход Северной войны, длившейся 21 год, повлияла победа русских в Полтавской битве 27 июня 1709г. и победа над шведским флотом при Гангуте 27 июля 1714 г.

30 августа 1721 г. был подписан Ништадтский мирный договор, по которому Россия сохранила завоеванные земли Лифляндии, Эстляндии, Ингерманландии, часть Карелии и все острова Финского и Рижского заливов. Выход к Балтийскому морю был обеспечен.

В ознаменование достигнутого в Северной войне Сенат и Синод 20 октября 1721 г. наградили царя титулом Отца Отечества, Петра Великого и Императора Всероссийского.

В 1723 г. после полутора месяцев военных действий с Персией Петр I заполучил западный берег Каспийского моря.

Одновременно с ведением военных действий кипучая деятельность Петра I была направлена и на проведение многочисленных реформ, целью которых было приблизить страну к европейской цивилизации, повысить образованность русского народа, укрепить мощь и международное положение России. Очень много сделано великим царем, вот лишь основные реформы Петра I.

Реформа государственного управления Петра I

Вместо Боярской думы в 1700 был создан Совет Министров, заседавший в Ближней канцелярии, а в 1711 г. - Сенат, который к 1719 г. превратился в высший государственный орган. С созданием губерний многочисленные Приказы прекратили свою деятельность, их заменили Коллегии, которые подчинялись Сенату. В системе управления также действовала Тайная полиция – Преображенский приказ (ведал делами государственных преступлений) и Тайная канцелярия. Оба учреждения находились в ведении самого императора.

Административные реформы Петра I

Областная (губернская) реформа Петра I

Крупнейшей административной реформой местного управления было создание в 1708 г. 8 губерний во главе с губернаторами, в 1719 г. их число увеличилось до 11. Вторая административная реформа поделила губернии на провинции во главе с воеводами, а провинции – на дистрикты (уезды) во главе с земскими комиссарами.

Городская реформа (1699-1720 гг.)

Для управления городом были созданы Бурмистерская палата в Москве, переименованная в ноябре 1699 г. в Ратушу, и магистраты, подчинявшиеся Главному магистрату в Петербурге (1720 г.). Члены Ратуши и магистратов избирались путем выборов.

Сословные реформы

Главной целью сословной реформы Петра I было оформление прав и обязанностей каждого сословия – дворянства, крестьянства и городского населения.

Дворянство.

- Указ о вотчинах (1704 г.), по которому и бояре, и дворяне получили вотчины и поместья.

- Указ об образовании (1706 г.) – все боярские дети обязаны получить начальное образование.

- Указ о единонаследии (1714 г.), по которому дворянин мог оставить наследство только одному из сыновей.

- Табель о рангах (1722 г.): служба государю делилась на три отдела – армия, государство и двор - каждый из которых был разделен на 14 рангов. Этот документ позволял человеку низшего сословия выслужить себе дворянство.

Крестьянство

Большинство крестьян были крепостными. Холопы могли записаться в солдаты, что освобождало их от крепостной зависимости.

Среди свободных крестьян были:

- государственные, обладающие личной свободой, но ограниченные в праве перемещения (т.е. по воле монарха они могли быть переданы в крепостные);

- дворцовые, принадлежавшие лично царю;

- посессионные, приписанные к мануфактурам. Владелец не имел право продавать их.

Городское сословие

Городские люди подразделялись на «регулярных» и «нерегулярных». Регулярные делились на гильдии: 1-я гильдия - наиболее богатые, 2-я гильдия - мелкие торговцы и зажиточные ремесленники. Нерегулярные, или «подлый люд», составляли большинство городского населения.

В 1722 г. появились цеха, которые объединяли мастеров одного ремесла.

Судебная реформа Петра I

Функции верховного суда осуществляли Сенат и Юстиц-коллегия. В провинциях действовали надворные апелляционные суды и провинциальные суды, возглавляемые воеводами. Провинциальные суды вели дела крестьян (кроме монастырских) и горожан, не включенных в посад. С 1721 г. судебные дела горожан, включенных в посад, вел магистрат. В остальных случаях дела решал земской или городовой судья единолично.

Церковная реформа Петра I

Петр I упразднил патриаршество, лишил церковь власти, а ее средства перевел в государственную казну. Вместо должности патриарха царь ввел коллегиальный высший управленческий церковный орган – Святейший Синод.

Финансовые реформы Петра I

Первый этап финансовой реформы Петра I сводился к сбору денег на содержание армии и ведение войн. Добавились выгоды от монопольной продажи некоторых видов товаров (водка, соль и др.), введены косвенные налоги (банные, конские, на бороды ит.д.).

В 1704 г. была проведена денежная реформа , по которой основной денежной единицей стала копейка. Неразменный рубль был отменен.

Податная реформа Петра I заключалась в переходе от подворного обложения к подушному. В связи с этим правительство включало в тягло все категории крестьянского и посадского населения, которые до этого были освобождены от налога.

Таким образом, в ходе налоговой реформы Петра I был введен единый денежный налог (подушная подать) и увеличено число налогоплательщиков.

Социальные реформы Петра I

Реформа образования Петра I

В период с 1700 по 1721 гг. в России было открыто множество гражданских и военных школ. Среди них школа математических и навигационных наук; артиллерийская, инженерная, медицинская, горные, гарнизонные, духовные школы; цифирные школы бесплатного обучения детей всех чинов; Морская академия в Петербурге.

Петром I была создана Академия наук, при которой был учрежден первый российский университет, а при нем первая гимназия. Но действовать эта система начала уже после смерти Петра.

Реформы Петра I в культуре

Петр I ввел новую азбуку, что облегчало обучение грамоте и способствовало книгопечатанию. Стала издаваться первая русская газета «Ведомости», в 1703 г. появилась первая книга на русском языке с арабскими цифрами.

Царь разработал план каменного строительства Петербурга, уделяя особое внимание красоте архитектуры. Он приглашал иностранных художников, а также отсылал талантливых молодых людей за границу обучаться «художествам». Петр I положил начало Эрмитажу.

Медицинские реформы Петра I

Основными преобразованиями было открытие госпиталей (1707 г. - первый Московский военный госпиталь) и школ при них, в которых готовили лекарей и аптекарей.

В 1700 г. при всех военных госпиталях были учреждены аптеки. В 1701 г. Петр I издал указ об открытии восьми частных аптек в Москве. С 1704 г. стали открываться казенные аптеки во многих городах России.

Для выращивания, изучения, создания коллекций лекарственных растений были созданы аптекарские огороды, куда завозились семена и зарубежной флоры.

Социально-экономические реформы Петра I

Для подъема промышленного производства и развития торговых связей с заграницей Петр I приглашал иностранных специалистов, но в то же время поощрял отечественного промышленника и торговца. Петр I добивался того, чтобы из России вывозилось больше товара, чем ввозилось. За время его царствования на территории России действовало 200 заводов и фабрик.

Реформы Петра I в армии

Петр I ввел ежегодные рекрутские наборы из молодых россиян (от 15 до 20 лет) и велел начать обучение солдат. В 1716 г. был издан Воинский Устав, излагающий службу, права и обязанности военных.

В результате военной реформы Петра I была создана мощная регулярная армия и военно-морской флот.

Реформаторская деятельность Петра имела поддержку широкого круга дворянства, но вызывала недовольство и сопротивление среди бояр, стрельцов и духовенства, т.к. преобразования влекли утрату ими руководящей роли в государственном управлении. Среди противников реформ Петра I был и его сын Алексей.

Итоги реформ Петра I

- В России установлен режим абсолютизма. За годы своего царствования Петр создал государство с более совершенной системой управления, сильной армией и флотом, стабильной экономикой. Произошла централизация власти.

- Быстрое развитие внешней и внутренней торговли.

- Упразднение патриаршества, церковь потеряла свою самостоятельность и авторитет в обществе.

- Был достигнут огромный прогресс в области науки и культуры. Поставлена задача государственной важности – создание российского медицинского образования, а также положено начало российской хирургии.

Особенности реформ Петра I

- Реформы проводились по европейскому образцу и охватили все сферы деятельности и жизни общества.

- Отсутствие системы проведения реформ.

- Реформы осуществлялись, в основном, за счет жесткой эксплуатации и принуждения.

- Петр, нетерпеливый по природе, вносил новшества в быстром темпе.

Причины реформ Петра I

К XVIII веку Россия была отсталой страной. Она значительно уступала западноевропейским странам по объему продукции в промышленности, уровню образования и культуры (даже в правящих кругах было много неграмотных людей). Боярская аристократия, стоявшая во главе государственного аппарата, не отвечала потребностям страны. Русское войско, состоявшее из стрельцов и дворянского ополчения, было плохо вооружено, не обучено и не могло справиться со своей задачей.

Предпосылки реформ Петра I

В ходе истории нашей страны к этому времени уже произошли значительные сдвиги в ее развитии. Город отделился от деревни, произошло разделение сельского хозяйства и ремесла, возникали промышленные предприятия мануфактурного типа. Развивалась внутренняя и внешняя торговля. Россия заимствовала у Западной Европы технику и науку, культуру и просвещение, но в то же время развивалась самостоятельно. Таким образом, почва для петровских реформ уже была подготовлена.

Внешняя политика Петра Великого определялась теми задачами, которые он ставил перед государством российским. На протяжении всей своей истории Россия стремилась к выходу к морю, и Петр I прекрасно осознавал, что, только обеспечив себе этот выход, Россия сможет претендовать на статус великой державы.

Для развития прочных экономических связей с Европой Россия нуждалась с морских путях, так как они были на порядок дешевле сухопутных. Но на Балтийском море господствовала Швеция, а на Черном – Османская империя

Азовские походы

В конце 17 столетия черноморское побережье находилось в руках турок. Петр решил отбить у них крепость Азов, расположенную у устья Дона, и тем самым получить выход в Азовское и Черное моря.

Первый азовский поход Петр предпринял в 1695 году. Наспех снаряженные "потешные" полки осадили крепость, но взять ее не смогли. Азов получал подкрепление с моря, а у Петра не было флота, способного воспрепятствовать этому. Первый азовский поход закончился поражением.

В 1696 году Петр приступил к созданию российского военно-морского флота. За очень короткий срок под Воронежем было построено 30 военных кораблей.

Царь объявил начало второго азовского похода. Изумлению турок не было предела, когда они увидели у стен крепости русские корабли. Азов была взят, и недалеко от него Петр Первый заложил город Таганрог -- для укреплении позиций России необходима была гавань для будущего флота.

Османская империя не собиралась мириться с усилением северного соседа. Противостоять ей в одиночку Россия не могла: чтобы сохранить выход к морю, России требовались союзники.

Великое посольство

В 1697 году в Европу отправилась делегация из 250 человек - так называемое "Великое посольство", в составе которого инкогнито входил и 25-летний царь, путешествовавший под именем Петра Михайлова.

Делегация поставила перед собой следующие задачи:

Найти сильных союзников в борьбе с Османской империей;

Сообщать европейским странам о начале правления Петра;

Познакомиться с законами, обычаями и культурой просещаемых стран; - пригласить в Россию специалистов, в первую очередь - в военном и морском деле.

В некоторых странах Петра встречали по-царски, в других смотрели как на мальчишку. Это с одной стороны приводило его в бешенство, а с другой – пробуждало в нем поистине безудержное стремление доказать всем, что он ничуть не хуже европейских правителей.

Годичное пребывание "Великого посольства" в Европе имело неоценимое значение для дальнейшей судьбы России. Познакомившись с образом жизни в европейских странах, Петр четко определил для себя будущий курс внутренней и внешней политики России – курс реформ и приумножения военной мощи свой державы.

Однако главную задачу - найти союзников в борьбе с турками - решить не удалось. Зато царь обрел союзников против Швеции, что давало ему возможность начать борьбу за выход к Балтийскому морю.

Северная война

В 1700 году, после заключение Северного союза с Данией, Речи Посполитой и Саксонией, Россия начала войну против Швеции. Северная война подлилась 21 год - с 1700 по 1721 гг. Противник Петра, 18-летний король Карл ХII, был хоть и совсем юным, но весьма талантливым полководцем. Плохо обученные русские войска под командованием иноземных офицеров бежали с поля сражения после первого серьезного столкновения у крепости Нарва. И только Преображенский, Семёновский и Лефортов полки проявили стойкость, за что шведы позволили им покинуть поле боя с личным оружием.

Разгром русской армии стал для Петра настоящим ударом. Но он умел извлекать уроки из поражений. Сразу после Нарвского сражения Петр I приступил к созданию регулярной армии. В Архангельске полным ходом шло строительство военных кораблей. По всей Руси велся набор рекрутов, работали заводы, где из церковных колоколов отливались пушки.

Уже в 1702 году Петровскими полками была взята шведская крепость Орешек -Нотебург (позднее Шлиссельбург). Однако, чтобы окончательно укрепиться на Балтийском побережье, России нужен был город-крепость у моря, с гаванью и верфями для строительства флота.

Место для нового города было выбрано в устье Невы. Крайне неблагоприятные природные условия не остановили Петра: в первую очередь он руководствовался стратегическим расположением будущего города. Царь страстно жаждал восстановления исторической справедливости – возвращения некогда отторгнутых русских земель.

27 мая 1703 года у устья Невы на Заячьем острове началось строительство военной крепости, а 29 июня того же года, в день почитания святых апостолов Петра и Павла в крепости была заложена церковь. После этого крепость стала именоваться Петропавловской. Сам город получил название Санкт-Петербург и позднее, в 1712 - 1713 гг. царь перенес туда столицу государства.

Полтавская битва

В 1704 году русская армия взяла Нарву и Дерпт (Тарту). "Нарву, которая четыре года нарывала, ныне, слава Богу, прорвало", - эту фразу приписывают Петру. Вскоре после этого Карл XII решил двинуться на Москву, но на русской границе неожиданно встретил упорное сопротивление. Чтобы дать отдых войскам, шведский король повернул на Украину, где гетманом был Иван Мазепа, мечтавший отделить Украину от России и создать независимое украинское государство. Он дал обещание Карлу 40 тысяч казаков, однако на самом деле малороссийское казачество в подавляющем большинстве оставалось верным России. Шведы, испытывавшие серьезную нехватку провизии, решили осадить Полтаву, где имелись продовольственные запасы.

27 июня 1709 года рано утром состоялось решающее сражение между русскими и шведскими войсками - Полтавская битва. Карл XII, до этого не проигравший ни одного сражения, был изумлен тем, как основательно Петр подготовил русскую армию. Шведы обрушили на русских бешеную атаку "в лоб", и вскоре первая линия обороны была прорвана. Пришло время вступать в бой главным силам русских (Петр разделил войска на две части, что явилось полной неожиданностью для Карла). Царь обратился к войскам со словами, суть которых можно свести к следующему: "Вы сражаетесь не за меня, а за государство, Петру врученное. Что касается меня, то знайте: Петру жизнь не дорога, жила бы только Россия!". Петр сам повел свои полки в атаку. К 11 часам утра армия противника - сильнейшая в Европе - перестала существовать. Карл XII, Иван Мазепа и весь штаб бежали в Турцию.

Значение Полтавской битвы в русской истории трудно переоценить. В корне изменилась расстановка сил в Северной войне, Россия была избавлена от шведского нашествия, и, главное, Полтавская битва поставила Россию в ряд великих держав. С того момента все важнейшие вопросы европейской политики решались с её участием.

Прутский поход 1711 года

Не смирившись с потерей Азова, Османская империя объявила России войну.

В начале 1711 года Петр I со своей армией двинулся к границам Молдавии. При этом царь заручился поддержкой господаря Молдавии - Кантемира и господаря Валахии – Бранкована. Польша также обещала Петру свое содействие. Когда в мае русская армия подошла к Днестру, выяснилось, что Бранкован уже переметнулся к туркам, а польская армия, вопреки обещаниям, заняла выжидательную позицию у молдавской границы. Помощь Молдавии была очень незначительной. Опасаясь восстания христиан на Балканах, турецкий султан предложил Петру мир взамен на все земли до самого Дуная. Петр ответил отказом.

Русский 40-тысячный лагерь оказался прижат к реке Прут 130-тысячным турецким войском. На высотах турки разместили артиллерию и в любой момент могли разгромить лагерь Петра. Готовясь к самому худшему, царь даже заготовил указ Сенату: в случае пленения его государем не считать и его распоряжений из плена не выполнять.

Царь решил вступить в переговоры с турками. Вести их было поручено талантливому политику П. П. Шафирову. Существует легенда, по которой тайные переговоры с турецким визирем начала жена Петра I - Екатерина Алексеевна, принимавшая участие в Прутском походе. Получив намек на взятку, она собрала все свои драгоценности и украшения русских офицеров, искусно зашила их в тушу осетра и преподнесла визирю. В результате переговоров русской армии было разрешено уйти в Россию без артиллерии. Туркам были переданы Азов, Таганрог, укрепления на Дону и Днестре. Петр I обязался также не вмешиваться в польские дела и дать Карлу XII (до той поры находившемуся в Турции) возможность уйти в Швецию. В 1713 году в честь достойного поведения супруги во время Прутского похода Петр I учредил Орден Святой Екатерины, первой кавалерственной дамой которого стала сама Екатерина Алексеевна.

Гангутский бой 1714 года

После поражения в войне с турками Петр еще решительнее стал действовать против Швеции, потерявшей всю свою армию под Полтавой, но сохранившей мощный флот на Балтике. Петр активно строил русский Балтийский флот и готовил личный состав к очередному решающему сражению.

В 1714 году у мыса Гангут шведы потерпели поражение. В результате было захвачено 10 шведских кораблей во главе с адмиралом Эреншельдом. В этом сражении Пётр I в условиях штиля использовал преимущество галерных судов перед парусными. Это была первая победа молодого русского флота.

Ништадтский мир 1721 года

День, когда был подписан мирный договор со Швецией, Петр назвал самым счастливым днем в своей жизни. Это произошло 30 августа 1721 года в городе Ништадте в Финляндии. Северная война, длившаяся 21 год, закончилась победой России. В результате договоренностей Швеции возвращалась большая часть Финляндии. Россия же получала широкий выход в Балтийское море (Ингрию, Эстляндию, Лифляндию, Карелию, часть Финляндии). С этого момента Балтийское море перестало быть внутренним озером Швеции.

Таким образом, договор открывал России "окно в Европу". Появлялись благоприятные условия для экономических и культурных связей с развитыми европейскими странами. Важнейшими внешнеторговыми центрами стали Петербург, Рига, Ревель и Выборг.

По поводу подписания Ништадтского договора Петр I устроил в Петербурге шумные народные гуляния с маскарадом. Палили пушки, белое и красное вино било фонтанами. Современники свидетельствовали, что сам царь веселился, как ребенок, пел и плясал. Петр I торжественно объявил, что прощает всех осужденных преступников и государственных должников, а также слагает недоимки, накопившиеся с начала Северной войны. 20 октября 1721 года Сенат преподнес царю титул "Петр Великий, Отец Отечества и Император Всероссийский".

Каспийский поход 1722 года

Начиная с 16 века русские правители стремились на Восток. В период правления Петра I тоже шли поиски сухопутного пути в Индию – страну сказочных сокровищ. Закончив Северную войну, Петр I воспользовался внутриполитическим кризисом в Персии и весной 1722 года предпринял против нее поход, отправив русские войска из Астрахани по берегу Каспийского моря. Осенью того же года к России были присоединены три провинции северной Персии с Баку, Дербентом и Астрабадом.

В таблице перечислены события внешнеполитической истории России за период самостоятельного управления Петра I. Эпоха малолетства Петра (правления царевны Софьи) сюда не включена.

1695 – Первый (неудачный) поход Петра I к Азову . В начале петровского царствования главным для русской внешней политики остаётся южное направление.

1696 – Второй поход Петра I к Азову и его взятие.

1697 – «Великое посольство» в Европу с участием Петра для поисков союзников против турок (1697-1698). Указ о постройке «кумпанствами» флота в пятьдесят кораблей . Покорение Камчатки Атласовым (1697-1699) – последний акт в русском освоении Сибири .

1699 – Не встретив в Европе желания продолжать войну против османов, Пётр I заключает союз с Польшей и Данией против шведов. Указ о наборе новых, рекрутских дивизий.

1700 – Начало Северной войны (1700-1721). Битва при Нарве.

1701 – Победа над Шлиппенбахом при Эрестфере.

1702 – Победа на Шлиппенбахом при Гуммельсгофе. Взятие русскими Орешка (Нотебурга).

1703 – Взятие войсками Петра I Ниеншанца, Яма и Копорья. Основание Петербурга .

1704 – Взятие армиями Петра I Нарвы и Дерпта. Карл XII устраивает избрание польским королём враждебного России Станислава Лещинского.

1706 – Осада Гродно Карлом XII и его поход в Саксонию. Альтранштадский мир: союзник России, Август Саксонский на время прекращает войну со шведами. Вступление русских войск в Польшу, победа Меншикова у Калиша.

1708 – Вступление шведов в Литву. Бой у Головчина. Движение Карла XII на Украину. Разгром шведов Левенгаупта у Лесной . Измена Мазепы Петру I. Сожжение Меншиковым столицы украинского гетманства, Батурина.

1709 – Осада Полтавы шведами. Полтавская битва резко меняет ход Северной войны в пользу русских. Разгром Станислава Лещинского в Польше. Август Саксонский отвергает Альтранштадтский мир и возобновляет войну со шведами. Избрание новым малороссийским гетманом покорного Петру I Скоропадского.

1710 – Взятие русскими Риги, Ревеля, Кексгольма и Выборга (занятие почти всей Прибалтики). Турецкий султан под уговорами бежавшего к нему из-под Полтавы Карла XII объявляет войну России.

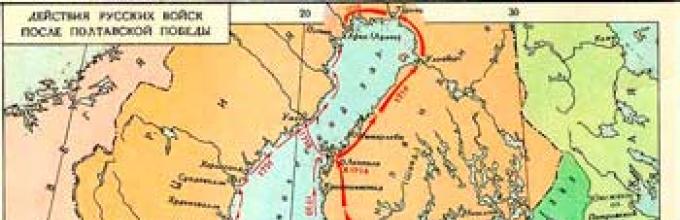

Северная война после Полтавской битвы. Карта

1711 – Неудачный Прутский поход Петра I . Возврат Азова османам. Брак царевны Анны Иоанновны с герцогом курляндским – Курляндия становится зависимым от России владением.

1712 – Война армий Петра I со шведами на севере Германии. Разгром шведской армии Стенбока при Фредерикштадте. Попытка султана возобновить войну с Россией.

1713 – Занятие русскими Финляндии. Секвестрационные договоры со шведскими командующими в Померании.

1714 – План низложения Карла XII и возведения на шведский престол герцога голштинского. Взятие Нишлота. Гангутская битва , захват русскими Аландских островов. Возвращение Карла XII из Турции в Штральзунд, вступление в войну против него в союзе с Петром I Пруссии и Ганновера. Ввод английского флота в Балтику. Перенос русской столицы в Петербург.

1716 – Посредничество русского посла Долгорукого в споре между польским королём Августом и шляхтой (знак усиления влияния российской политики на Польшу). В связи с этим конфликтом Пётр I вводит в Речь Посполитую армию Ренна. Соглашение о выводе из Польши саксонских войск. Взятие Висмара. Бракосочетание русской царевны Екатерины Иоанновны с герцогом Мекленбургским (усиление русского внешнеполитического влияния на севере Германии). План общесоюзного десанта на шведскую территорию из Копенгагена. Страх перед Петром I в Европе. Интриги против царя его собственных западных союзников.

1717 – План Петра I сменить внешнеполитическую линию и объединиться с Карлом XII против прежних военных партнёров России. Сношения Петра со шведами. Слухи об участии царя в заговоре Стюартов против английского правительства. Поездка Петра в Голландию и дружественную шведам Францию. Постановления Варшавского сейма против диссидентов задевают интересы православных подданных Польши.

Петр I. Портрет кисти П. Делароша, 1838

1718 – Безуспешные ходатайства Петра в пользу польских диссидентов. Русско-шведские мирные переговоры на острове Ло. План совместной войны Петра I и Карла XII против Дании, Англии и Польши. Гибель Карла XII и переход шведской короны к его сестре Ульрике-Элеоноре срывают проект русско-шведского союза.

1719 – Возобновление военных действий России против Швеции. Разорения шведских берегов Апраксиным, Голицыным и Ласси (1719-1720).

1721 – Ништадтский мир оканчивает Северную войну.

1722 – Персидский поход Петра I (1722-1723). Отмена украинского гетманства и учреждение Малороссийской коллегии (отмена автономии Украины в составе Российской империи).

1723 – Уступка Петру персидским шахом Тахмаспом восточного и южного берега Каспия.

1724 – Новая смена курса внешней политики Петра I в Европе: русско-шведский союз.

В России была плохо развита промышленность, торговля оставляла желать лучшего, система государственного управления устарела. Высшее образование отсутствовало, и только в 1687 году в Москве открылась Славяно-греко-латинская академия. Не было книгопечатания, театров, живописи, множество из бояр и людей высшего сословия не знали грамоты.

Петр 1 проводил социальные реформы , которые сильно изменили положение дворян, крестьян и городских жителей. После преобразований, люди на воинскую службу набирались не дворянами в качестве ополчения, а теперь уже на службу в регулярных полках. Дворяне стали начинать службу с таких же нижних военных чинов как обычный народ, их привилегии были упрощены. Люди, вышедшие из простого народа, имели возможность дослужиться до высших чинов. Прохождение воинской службы определялось уже не положением рода, а документом, изданным в 1722 году “Табель о рангах” . Он устанавливал 14 чинов воинской и штатской службы.

Все дворяне и проходящие службу должны были обучаться грамоте, цифрам и геометрии . Те дворяне, которые отказывались либо не смогли получать это начальное образование, лишались возможности женится и получать офицерские чины.

Все-таки несмотря на строгие реформы, помещики имели важное служебное преимущество перед обычными людьми. Дворяне после поступления на службу причислялись к элитным гвардейцам, а не к обычным солдатам.

Изменился прежний режим налогообложения крестьян, с прошлого “подворного” на новый “подушный” где налоги изымались не с крестьянского двора, а с каждого человека .

Петр 1 хотел сделать города по типу европейских. В 1699 Петр 1 дал возможность городам на самоуправление . Горожане избирали в своем городе бурмистров, которые входили в ратушу. Теперь жители городов были разделены на постоянных и временных. Люди, которые имели различный род занятий, стали входить в гильдии и цеха.

Основная цель, которую преследовал Петр 1 во время проведения социальных реформ:

- Улучшение экономической ситуации в стране.

- Снижение статуса бояр в обществе.

- Преобразование всей общественной структуры страны в целом. И приведение социума к европейскому образу культуры.

Таблица важных социальных реформ, проведенных Петром 1, которые повлияли на социальный строй государства.

До Петра 1 в России уже существовали в немалочисленном количестве, полки регулярного строя. Но они набирались на время войны, и после ее окончания полк распускался. До реформ Петра 1 военнослужащие этих полков совмещали службу с ремеслом, торговлей и работой. Жили солдаты в своих семьях.

До Петра 1 в России уже существовали в немалочисленном количестве, полки регулярного строя. Но они набирались на время войны, и после ее окончания полк распускался. До реформ Петра 1 военнослужащие этих полков совмещали службу с ремеслом, торговлей и работой. Жили солдаты в своих семьях.

Вследствие реформ, роль полков увеличилась, а дворянские ополчения совсем исчезли. Появилась постоянная армия, которая не распускалась после окончания войны . Нижние чины солдат не вербовались как в ополчение,они набирались рекрутами из народа. Солдаты перестали заниматься каким-либо делом кроме воинской службы. До реформ казачество являлось свободным союзником государства и служило по договору. Но после Булавинского бунта казаков обязали организовать четко определенное количество войск.

Важным достижением Петра 1 было создание сильного флота , который состоял из 48 кораблей, 800 галер. Общий состав экипажа флота составлял 28 тысяч человек.

Все военные реформы в основной своей массе, были направлены на поднятие военной мощи государства, для этого было необходимо:

- Создать полноценный армейский институт.

- Лишить бояр права на формирование ополчение.

- Внести преобразование в армейскую систему, где высшие офицерские чины давались за верную и долгую службу, а не за родословную.

Таблица важный военных реформ, проведенных Петром 1 :

| 1683 1685 | Проводился набор солдат, из которых в дальнейшем был создан первый гвардейский полк. |

| 1694 | Проведены инженерные походы русских войск, организованные Петром. Это было учение, целью которого было показать преимущества нового армейского строя. |

| 1697 | Выпущен указ о построении 50 кораблей для Азовского похода. Зарождение военного флота. |

| 1698 | Отдан приказ об уничтожении стрельцов третьего бунта. |

| 1699 | Проведено создание рекрутских дивизий. |

| 1703 | На Балтийском море, по приказу, было создано 6 фрегатов. По праву считается первой эскадрой. |

| 1708 | После подавления восстания, введен новый порядок службы для казаков. В ходе которых их обязали подчиняться законодательству России. |

| 1712 | В губерниях была проведена роспись о содержании полков. |

| 1715 | Была установлена норма для призыва новых рекрутов. |

Реформы управления государством

При реформах Петра 1 боярская дума потеряла статус органа влиятельной власти

. Все дела Петр обсуждал с узким кругом лиц. Важная реформа управления проводилась в 1711 году, создание высшего государственного органа – правительственный Сенат

. Представители Сената назначались лично государем, но не получали права власти из-за своих благородных родословных. Сначала сенат имел статус распорядительного учреждения, который не работал над созданием законов. Надзор над работой Сената вел прокурор, который назначался царем.

При реформах Петра 1 боярская дума потеряла статус органа влиятельной власти

. Все дела Петр обсуждал с узким кругом лиц. Важная реформа управления проводилась в 1711 году, создание высшего государственного органа – правительственный Сенат

. Представители Сената назначались лично государем, но не получали права власти из-за своих благородных родословных. Сначала сенат имел статус распорядительного учреждения, который не работал над созданием законов. Надзор над работой Сената вел прокурор, который назначался царем.

Все старые приказы были заменены во время реформы 1718 года по шведскому образцу. Составляла она 12 коллегий, которые вели дела по морской, военной, иностранной области, учет расходов и доходов, контроль финансов, торговля и промышленность.

Еще одной реформой Петра 1 являлось разделение России на губернии, которые дробились на провинции, а далее на уезды. Во главе губернии стоял назначался губернатор, в провинциях главой встав воеводы.

Важной реформой управления, Петр 1 провел о наследии престола в 1722 году. Была проведена отмена старой очередности на престол государства. Теперь государь сам избирал себе наследника престола .

Таблица реформ Петра 1 в сфере управления государством:

| 1699 | Проведена реформа, в ходе которой города получали самоуправление во главе с бурмистром города. |

| 1703 | Основан город Петербург. |

| 1708 | Россия по указу Петра была разделена на губернии. |

| 1711 | Создание сената, нового распорядительного органа. |

| 1713 | Создание дворянских советов, которые представляли губернаторы городов. |

| 1714 | Утверждено решение о переносе столицы в Петербург |

| 1718 | Создание 12 коллегий |

| 1719 | По реформе, с этого года, губернии начали стали включать в свой состав провинции и уезды. |

| 1720 | Проведен ряд реформ по улучшению аппарата государственного самоуправления. |

| 1722 | Отменен старый порядок наследия престола. Теперь государь сам назначал себе приемника. |

Экономические реформы кратко

Петр 1 в свое время проводил большие экономические реформы. По его указу, на государственные деньги, строилось большое количество заводов. Он старался развивать промышленность , государство всячески поощряло большими льготами частных предпринимателей, которые строили заводы и фабрики. К концу правления Петра, в России насчитывалось более 230 заводов.

Политика Петра была направлена на введение больших пошлин на ввоз иностранных товаров , что создавало конкурентоспособность для отечественного производителя. Применялась регуляция экономики путем налаживания торговых путей, строились каналы, новые дороги. Всячески проводилась разведка новых месторождений полезных ископаемых. Сильнейшим всплеском экономики была разработка минералов Урала .

Северная война сподвигла Петра на введение многочисленных налогов: налог на бани, налоги на бороды, налог на дубовые гробы. В то время проводилась чеканка более легких монет. Благодаря этим введениям было достигнуто большое вливание средств в казну страны .

К концу правления Петра, была достигнуто серьезное развитие налоговой системы. Была заменена подворная система налогов, на подушное. Что впоследствии привело к сильным социальным и экономическим изменениям в стране.

Таблица экономических реформ:

Реформы Петра 1 в сфере науки и культуры кратко

Петр 1 хотел создать в России европейский стиль культуры того времени

. Вернувшись из поездки за рубеж, Петр начал вводить в обиход бояр одежду западного образца, в принудительном порядке заставлял брить бороды боярам, были случаи когда в порыве ярости Петр сам рубил бороды людям высшего сословия. Петр 1 старался распространять в России полезные технические познания в большей степени, чем гуманитарные. Культурные реформы Петра были направлены на создание школ, где преподавался иностранный язык, математика, инженерное дело. Западная литература переводилась на русский язык и была доступна в школах.

Петр 1 хотел создать в России европейский стиль культуры того времени

. Вернувшись из поездки за рубеж, Петр начал вводить в обиход бояр одежду западного образца, в принудительном порядке заставлял брить бороды боярам, были случаи когда в порыве ярости Петр сам рубил бороды людям высшего сословия. Петр 1 старался распространять в России полезные технические познания в большей степени, чем гуманитарные. Культурные реформы Петра были направлены на создание школ, где преподавался иностранный язык, математика, инженерное дело. Западная литература переводилась на русский язык и была доступна в школах.

Большое значение на образование населения повлияла реформа замены азбуки с церковного на светский образец . Была выпущена первая газета, которая называлась Московские ведомости.

Петр 1 пытался внедрить в России европейские обычаи. Проводились публичные праздники с уклоном на европейскую манеру.

Таблица реформ Петра в сфере науки и культуры:

Церковные реформы кратко

При Петре 1 церковь, будучи ранее самостоятельной, стала зависима от государства

. В 1700 году, умер патриарх Адриан, государством было запрещено избрание нового, аж до 1917 года. Вместо патриарха, было назначено служение блюстителя престола патриарха, коим стал митрополит Стефан.

При Петре 1 церковь, будучи ранее самостоятельной, стала зависима от государства

. В 1700 году, умер патриарх Адриан, государством было запрещено избрание нового, аж до 1917 года. Вместо патриарха, было назначено служение блюстителя престола патриарха, коим стал митрополит Стефан.

До 1721 года не было конкретных решений по вопросу церкви. Но уже в 1721 году была проведена реформа управления церковью, в ходе которой было определенно, что положение патриарха в церкви было упразднено,ему на смену пришло новое собрание, называемое Святейшим Синодом. Члены Синода никем не избирались, а были лично назначены царем. Теперь на законодательном уровне церковь полностью стала зависима от государства.

Основным направлением в церковных реформах, проводимых Петром 1, имело значение:

- Послабления власти церковников, на население.

- Создать контроль государством, над церковью.

Таблица церковных реформ:

Первой самостоятельной внешнеполитической акцией Петра I стала попытка добиться выхода России к южным морям - т.н. Азовские походы. Почему именно Азов? Ответ на этот вопрос вытекает из предшествующей внешней политики России времен Василия В. Голицына и царевны Софьи. В 80-х годах в борьбе против Османской империи сложился союз Польши, Австрии и Венеции. После заключения мира с Польшей в 1686 г. Россия тоже выступила против Турции, хотя и сил и средств для этого было явно недостаточно (крымские походы Голицына вполне доказали это).

Успехи объединенных сил Австрии и Польши заметно ослабили Турцию. У православных народов Порты окрепли надежды на близкое освобождение в том числе и с помощью России. Возросла активность православных балканских и иных иерархов церкви в переговорах с московской патриархией и государственными властями. От России ждали действий, и в 1694 г. вопрос о начале войны с Турцией был решен. Петр учел ошибки своих предшественников и не стал предпринимать попыток пробиться в Крым, найдя для себя более доступную цель - турецкую крепость Азов в устье Дона, стратегическое значение которой было огромно, а присутствие рядом Войска Донского (в 1637 - 1642 гг. уже захватывавшего Азов) сильно облегчало дело.

Сам поход 1695 г. был как бы двойным: 120-тысячная поместная конница под командованием Бориса П. Шереметева и Запорожское войско устремились в низовья Днепра, идя по традиционному пути на Крым. В то же время другая армия численностью всего в 31 тыс. чел. под руководством не одного, а троих генералов (Франца Я. Лефорта, Федора А. Головина и Патрика И. Гордона) и самого Петра направилась к Азову. Все боеприпасы, снаряжение и продовольствие заранее были отправлены на судах. Т.о., ситуация на сей раз весьма выгодно отличалась от голицынских попыток движения через страшную из-за безводья и жары степь.

5 июля 1695 г. начался многодневный обстрел Азова и земляные работы по подготовке штурма. Серьезнейшим препятствием стали построенные турками на обоих берегах Дона две каменные каланчи. Протянутые между ними три огромные цепи перегородили проход для судов по реке, и осаждающие лишились бесперебойного снабжения боеприпасами и продовольствием. 14 - 15 июля обе башни были заняты казаками. 5 августа произошел первый штурм крепости. Но плохая подготовка и разобщенность действий Головина, Лефорта и Гордона привели к провалу штурма. Кроме того, так и не удалось заблокировать осажденный гарнизон - Азов снабжался по морю и русские ничего не могли с этим поделать. В итоге 27 сентября было принято решение снять осаду и вернуться в Москву.

Однако провал похода лишь подхлестнул усилия молодого царя. Были выписаны с Запада инженеры, "подкопные мастера", корабельные плотники. В Москве построили 22 галеры и 4 брандера и по частям доставили на Дон. Близ Воронежа, Козлова и других городков тысячи работных людей строили 1300 стругов, 300 лодок, 100 плотов. Петр вскоре после похорон старшего брата Ивана, умершего 20 января, уезжает на верфь участвовать в фантастически быстрой стройке. В апреле 1696 г. конница Шереметева (до 70 тыс.) опять отправилась в низовья Днепра, а суда с главными силами (75 тыс.) двинулись вниз по Дону. Теперь уже русский флот смог закрыть устье Дона и прервать всякое снабжение крепости. Началась новая осада Азова. 16 июня был произведен обстрел крепости из пушек, и две тысячи донских и украинских казаков пошли на штурм. В канун всеобщего наступления, 18 июля, турки, проявив благоразумие, сдали крепость. Опустевший и разрушенный Азов решено было заселить тремя тысячами семей из низовых городов и четырьмя сотнями калмыцких всадников. Решено также было строить новый флот, т.к. наскоро построенный ко второму азовскому походу был уже непригоден к использованию.

Серьезные задачи, поставленные перед Россией, требовали людей, обладавших знаниями, которые получить в те годы можно было только на Западе. Так, для поиска специалистов в марте 1697 г. началось "Великое посольство". Формально великими послами были Ф.Я. Лефорт, Ф.А. Головин и Прокопий Б. Возницын. С ними было 20 дворян и 35 волонтеров, а между ними, как бы в толпе, был и Преображенского полка урядник Петр Михайлов (царь). При этом уже в Риге было объявлено, что Петр якобы поехал в Воронеж для корабельного дела. "Великое посольство" имело и еще одну - дипломатическую - цель. Петр стремился прозондировать почву на предмет продолжения дальнейшей борьбы с Турцией.

Как правило, Петр обгонял "Великое посольство", без проволочек делая самое важное. Затем примыкал к посольству, какое-то время был вместе. Но потом снова уезжал. Как частное лицо, он из Риги проехал в Митаву и Либаву, откуда один морем отплыл в Кенигсберг, где учился артиллерийскому делу. Разумеется, были в Кенигсберге и дипломатические переговоры. В Амстердаме Петр был поначалу в сопровождении всего десяти человек. В местечке Саардам и в Амстердаме Петр Михайлов работал на верфях плотником. Прожив в Голландии 4,5 месяца, Петр затем 3 месяца живет в Англии, работая на верфях, нанимая в Россию специалистов, овладевая ремеслом часовщика, проявляя интерес к астрономии и т.д. Далее путь его лежал в Вену. Перед ним стояла задача склонить Австрию на продолжение войны с Турцией. Сделать это было очень трудно, так как в Европе затевалась война за "испанское наследство" (1701 - 1714 гг.).

Австрийский император обещал лишь поддержать Россию на переговорах с Турцией и ничего не совершать без согласия царя. Следующая задача Петра - переговоры с Венецией. Однако тревожная весть об очередном волнении стрельцов заставила Петра вернуться в Москву (хотя о подавлении волнений он узнал еще в пути).

В период "Великого посольства" Петр I осознал ситуацию и расстановку сил в Европе. Главная неприятность для него - явный отход от совместных действий против турок Австрии, которую Франция втягивала в готовящуюся войну за "испанское наследство" против Голландии и Англии. А без этого серьезного союзника Россия не могла воевать с Османской империей. Таким образом, принятая было стратегия выхода к южным морям становилась нереальной.

Вместе с тем в Европе Петр I выявил иные возможности усиления России и стимулирования развития ее экономики. Они заключались в возвращении северо-западных земель, утраченных по Столбовскому миру. Так оформилось балтийское направление внешней политики России. Однако война с такой военной державой, как Швеция, в одиночку была также нереальной. Дипломатическое зондирование позволило Петру I определить возможных союзников. Ими должны были стать традиционные противники Швеции, которая на протяжении полутора столетий господствовала на севере Европы, часто побеждая в почти непрерывных войнах своих соседей - Данию, Польшу и другие страны. Главным союзником Петра стал Август II Сильный (курфюрст саксонский и король польский), мечтавший о присоединении к своим саксонским владениям шведской Лифляндии.

С конца 1698 г Август II, опираясь на договоренность с Петром, вступил в переговоры с Данией, имевшей к Швеции земельные притязания из-за отторгнутых территорий. Немало средств потратил Август II и для привлечения на свою сторону политических верхов Польши (ведь переговоры с Петром I Август II вел от имени Саксонии).

В первую очередь Петр I провел переговоры с Данией, и уже в апреле 1699 г. был заключен договор о действиях против Швеции. В сентябре 1699 г. в Москву прибыли послы и от Августа II. Начались довольно длительные переговоры. Все беседы проходили в с. Преображенском в самом узком кругу полномочных лиц. Был на заседаниях и Петр I. Сохранение полнейшей тайны было крайне необходимым. Тогда же в Москву прибыла большая делегация шведов для получения подтверждения Россией условий Кардисского мира 1661 г, в свою очередь закреплявшего пораженческие условия Столбовского мира. Русские дипломаты и сам царь проявили недюжинную изворотливость и хладнокровие, приветливо и лицемерно встречая шведское посольство. Наиболее жаркие дебаты касались требования шведов от русского царя закрепления договора крестоцелованием. После длительных споров шведскую сторону убедили в том, что поскольку Петр I дал клятву еще в 1684 г., при короле Карле XI, то сейчас, при Карле XII, необходимости в этом нет.

В итоге в ноябре 1699 г. Россия имела против Швеции договоры и с Саксонией и с Данией. Так, втайне от шведского короля Карла XII был создан так называемый Северный союз (Россия, Речь Посполитая, Саксония и Дания).

Исполняя условия договора, войска Саксонии (без согласия Польши!) уже в феврале 1700 г. вступили в Ливонию, и взяв Динабург (Даугавпилс), неудачно осадили Ригу. Еще раньше Дания открыла военные действия против Голштинии, союзницы Швеции. Заняв несколько крепостей, датчане застряли на осаде сильнейшей крепости Теннинген. Тут против них выступили шведы. Август II требовал от Петра I вступления в войну. Но русский царь не мог это сделать до заключения мира с Турцией и тянул время.

В отношениях с Турцией усилия России заключить мир начались еще с участия думного советника П.Б. Возницына в конгрессе в Карловице, близ Белграда, в октябре 1698 г., где при содействии Англии и Голландии добились мира с Турцией Австрия и Польша. России же предстояла еще нелегкая дипломатическая борьба. Стремясь обеспечить мир с Турцией в преддверии войны на севере, Петр отправил в Константинополь нового полномочного представителя думного дьяка, главу Посольского приказа Емельяна И. Украинцева на 46-пушечном корабле "Крепость" в сопровождении эскадры из 10 кораблей. Турки всполошились и пытались остановить посольство в Керчи, требуя следовать сухим путем. Но требование было отклонено и военно-дипломатическая демонстрация состоялась. 3 июля был подписан Константинопольский мир по которому Россия сохранила Азов и приазовские земли по р. Миус. Нижнеднепровские городки отошли к Турции, правда, с условием разрушения укреплений. Ежегодные платежи Крыму были отменены. Русские корабли могли торговать только в Керчи.

Примерно через месяц, 8 августа 1700 г., весть о 30-летнем мире с Турцией достигла Москвы, и уже 9 августа, сообщив Августу II, Петр приказал двинуть войска к шведским границам.

Северная война. От Нарвы до Полтавы

В Северной Войне (1700 - 1721 гг.) можно выделить три периода. Первый - период коалиционной войны и побед шведов (1700 - 1706). Второй и решающий период - единоборство России со Швецией, закончившийся Полтавой (1707 - 1709). Третий период (1710-1721) от Полтавы до Ништадта - это добивание Швеции совместно с бывшими союзниками.

Первоочередной целью царя был захват утраченных некогда Россией земель в восточной части Финского залива (т.н. Ингрии) с Нотебургом (Орешком) и Нарвой (Ругодивом). Посланники же Дании и, особенно, Польши всячески стремились отвлечь Петра I от нарвского направления действий, опасаясь, что в Нарве он получит плацдарм для захвата и всей остальной Ливонии (на которую претендовала Польша). В принципе, они четко прогнозировали стратегию Петра, но предполагали использовать его для достижения своих целей. Однако на практике сложилось все далеко не столь просто. Предстояла долгая, тяжелая для России и ее народа война.

Фактическая численность войск, осадивших Нарву, была чуть более 40 тыс. человек. Причем около 11 тыс. составляло дворянское конное ополчение. Наиболее подготовленными были лишь три полка (Преображенский, Семеновский и бывший Лефортов полк).

Все войска разделены были на три группы ("генеральства") с тремя командующими (Автомон М. Головин, Адам А. Вейде и Никита И. Репнин). Общее, правда, чисто формальное руководство было за А.М.Головиным.

Города Ям, Копорье и ряд других сразу же добровольно сдались русским, и 22 сентября передовой отряд вместе с Петром I появился под Нарвой. Крепость была охвачена полукругом на левом берегу реки, однако линия осадного лагеря оказалась слишком растянута и плотность огня резко упала. Под Нарвой выяснилась слабость и разнокалиберность русской артиллерии. Осаждавшие вели себя крайне пассивно. За два месяца осады не удалось взять даже Ивангород. Значительная часть русских войск не прибыла к Нарве даже к ноябрю 1700 года.

А тем временем Август II 15 сентября снял безуспешную осаду Риги. Карл XII неожиданно (при поддержке английских и голландских кораблей) высадился у Копенгагена, когда датское войско было в Голштинии под Троннингеном. Копенгаген вынужден был сдаться, а Фредерик IV заключил мир со Швецией и расторгнул союз с Августом II. Впрочем, еще на пути к Нарве Петр I понял, что датский король сдался шведам, но иного выбора уже не было. Ситуацию усугубляло и другое: посланный к Ревелю Б.П. Шереметев под угрозой превосходящего войска 18-летнего Карла XII быстро отступил к Нарве.

Самое печальное стряслось при неожиданной контратаке шведов 19 ноября. Петра I в это время в лагере не было - он отправился за войсками к Новгороду). Имея точные данные о расположении осаждающих, шведы Карла XII, скрытые от русских завесой снегопада, прорвали тонкую, линию осаждающих и ворвались в лагерь. Тотчас началась массовая измена офицеров-иностранцев, включая и главнокомандующего в тот момент войсками герцога фон Круи. Оборону стойко держали лишь бывшие потешные полки. На другой день русские генералы капитулировали с условием свободного, с сохранением оружия и знамен (но без артиллерии), перехода на правый берег Нарвы. При отходе русских шведы, нарушив договоренность, напали на переправлявшихся и обобрали их до нитки. Это было уже полное поражение, принесшее около 6000 погибших. Главное же: армия лишилась всей с таким трудом созданной артиллерии.

После Нарвы Карл мог двинуться в глубь России и, нанеся Петру окончательное поражение, вывести Россию из войны. Однако, после нарвского разгрома Карл счел задачу выполненной и отправился к Риге для того, чтобы расправиться с Августом. Началась многолетняя охота Карла XII за Августом II на просторах Польши, продолжавшаяся долгих шесть лет. Таким образом, Россия получила своеобразный тайм-аут.

Как и после неудачи первого азовского похода, поражение у Нарвы стимулировало организаторскую деятельность Петра I. В первую очередь его усилия были устремлены на восстановление боеспособности армии, пополнение ее рядов. Не менее важной задачей было создание (практически заново) артиллерии. На все это нужны были огромные деньги.

Международное положение России стало весьма сложным. Дания вынуждена была включиться в войну с Францией и стала для Петра бесполезной. Август II смог обеспечить безопасность Саксонии (но не Польши), лишь отдав часть своих войск Австрии. В этих условиях Петр I предпринимает энергичные усилия, чтобы удержать в союзниках Августа II (отдал в его распоряжение 20-тысячный корпус Н.И. Репнина, обещал денежную помощь в течение двух лет по 100 тыс. руб.). По договору с ним Россия отказалась от притязаний на Лифляндию и Эстляндию и ограничилась интересами в Ингерманландии и Карелии.

Между тем Карл XII нанес Августу II сокрушительное поражение под Ригой и направился в Польшу, где, по словам Петра I, надолго "увяз". Отток шведских войск в пределы Речи Посполитой создал более благоприятную обстановку для России. Часть русских солдат во главе с Б.П. Шереметевым в течение ряда лет действовала в ближних районах Лифлянлии, постепенно набирая опыт в боях с хорошо вооружёнными и сильными войсками шведов. Вскоре Шереметев стал одерживать и победы. Отбита была попытка шведского десанта в Архангельске, а еще раньше отбиты попытки захватить Гдов и Печорский монастырь близ Пскова. Таким образом, армия постепенно обретала опыт, силу и боевой дух.

Для создания мощной артиллерии было развернуто строительство доменных и молотовых заводов на северо-западе России и на Урале. Особенно важным был ввод в 1701 г. Каменского и Невьянского заводов на Урале, ибо пушки из уральского металла были прочными и дальнобойными. Для пушек нужен был не только чугун, но и медь. Петр рассылает по стране повеление собрать часть колоколов. К маю 1701 г. их скопилось в Москве около 90 тыс. пудов. В конечном счете русская армия получила действительно мощную артиллерию, и это сказалось на ближайших результатах войны.

Верно оценив обстановку, Петр 1 решает сосредоточить все войска для наступления в Ингерманландии и Карелии. В августе 1702 г. русские вытеснили шведов с Ладожского озера и района р. Ижоры. После этого была организована продолжавшаяся 10 дней осада Нотебурга (острова-крепости в истоке Невы), которой руководил сам царь. 11 октября 1702 г. шведы капитулировали. Им было позволено уйти из Нотебурга с почетом (т.е. сохранив знамена, вооружение, имущество и пушки). Число жертв осаждавших было очень велико. Однако русские воины сделали почти невероятное: они одолели могучие стены Нотебурга с одними лестницами. С тех пор Нотебург (Орешек) стал именоваться Шлиссельбург, т.е. ключ-город, а на памятной медали была выбита надпись: "Был у неприятеля 90 лет".

В апреле 1703 г. сдалась крепость Ниеншанц в устье Охты, впадающей в Неву у самого ее устья. Новую крепость решено было основать ближе к морю. Так 16 мая 1703 г была заложена Петропавловская крепость, положившая начало Санкт-Петербургу. В мае же были взяты древнерусские крепости Ям и Копорье. Через год была укреплена артиллерией крепость в заливе напротив устья Невы. Названа она была Кроншлот (основа будущего Кронштадта) и защищать ее было приказано до последнего человека.

В 1704 г. окрепшая в боях русская армия вновь осадила и взяла Нарву. В конечном счете к концу 1704 г. русские войска овладели территорией Лифляндии и Эстляндии. В руках шведов остались лишь три крупных города: Рига, Ревель и Пернау (Пярну). Все побережье Невы было также в руках России.

Между тем в Польско-Литовском государстве Карл XII имел немалый успех. Он вторгся в Литву, занял Варшаву и Краков. В Польше и Литве нарастало движение сопротивления, но отсутствие сильной государственной власти и вечные противоречия магнатских группировок мешали организации мощного сопротивления шведам. В конце 1703 г. возникает прошведская Варшавская конфедерация, объявляющая Августа II низложенным. Вскоре ею был даже избран еще один король - познанский воевода Станислав Лещинский. Однако большая часть польского войска оставалась по-прежнему верной Августу II, и в августе 1704 г. между Польско-Литовским государством и Россией был заключен Нарвский договор о союзе. Таким образом, России удалось избежать угрозы сепаратного мира Швеции с Августом II, и это помешало Карлу XII сосредоточить все силы против России.

В 1705 г. после некоторых неудач русские войска взяли Гродно, были отбиты морские атаки шведов на Кроншлот и наступление на Шлиссельбург. К осени этого года совместными усилиями русских, польских и украинских войск от шведов были освобождены Литва, Курляндия, Малопольша и Украина. Но эти успехи, как ни странно, вновь породили трения между союзниками. Поэтому при приближении большого войска Карла XII к Гродно, где к зиме 1706 сосредоточились главные силы русских и польско-литовские формирования, Август II спешно ушел с частью своих войск. К тому же в феврале шведы разбили 30-тысячное саксонское войско, шедшее навстречу Августу II. Оборона Гродно в этих условиях была очень рискованна, и Петр I приказал русским войскам отступить к Волыни. Маневр был успешно осуществлен, и к 8 мая 1706 г. русская армия вышла к Киеву.

Карл XII с войском долгое время был на Волыни, а затем разгромил Августа II в Саксонии в сентябре 1706 г. В итоге Август II, отказавшись от союза с Россией, предоставил Карлу XII Саксонию как базу для ведения войны. Так закончился первый этап войны. Россия осталась без союзников.

Со своей стороны, Петр I, как только Карл XII ушел за Одер, стремительно вторгся в Польшу и освободил территорию вплоть до Вислы, что помогло более или менее наладить (теперь уже без Августа II) отношения с поляками.

Замысел Петра I в новых условиях сводился к тому, чтобы в Польше "томить неприятеля", а "дать баталию при своих границах, когда того необходимая нужда требовать будет". Началась длительная стадия подготовки и выбора момента для генерального сражения. Уже весной 1708 г. на широком пространстве от Пскова до Украины на полосе в 200 км шириной всюду был спрятан от шведов в лесах хлеб и фураж, устроены засеки и завалы. Подготовлены были к обороне Великие Луки, Смоленск, Псков, Новгород, Петербург, а также Москва и Киев. Главные же силы русских были в Полесье, чтобы иметь возможность двинуться к неприятелю в любом возможном направлении.

Карл XII в январе 1708 г. овладел Гродно, а летом Минск и остальную Белоруссию. Карл XII стремился обходным маневром выйти на дорогу в Москву. Однако бои в районе Смоленска показали всю сложность этого замысла. Тогда Карл XII, рассчитывая на помощь гетмана Ивана С. Мазепы, а также и крымских татар, решил двигаться на Украину, а на соединение с ним из-под Риги спешил корпус Левенгаупта. Такое изменение планов шведского короля было большим успехом русских стратегов (и прежде всего Петра I).

Теперь важно было разгромить Левенгаупта до соединения с главными силами, чтобы изолировать ушедшую далеко на юг армию Карла. У дер. Лесной 28 сентября 1708 г. состоялось крупное сражение. Конница Александра Д. Меншикова уничтожила и корпус Левенгаупта и обоз, на который так рассчитывал шведский король. Эта победа фактически отрезала Карла XII от баз снабжения в Польше и Прибалтике и тем в значительной степени предопределила его поражение под Полтавой.

Хотя большинство украинского населения и казаков встретили шведов враждебно, гетман Украины Мазепа после 5 лет тайных связей с Лещинским и шведским королем 28 октября 1708 г. открыто присоединился к шведам, фактически открывая им дорогу вглубь России. Однако из оказавшихся вместе с Мазепой 4 - 5 тыс. человек многие вскоре покинули шведский лагерь.

Упреждая шведов, ошарашенный изменой Петр I послал А.Д. Меншикова взять ставку Мазепы г. Батурин. После штурма крепость, город и замок были разрушены и сожжены "в знак изменникам". Для шведов это была тяжелая потеря и дело было не в самой крепости, а в огромных запасах оружия и продовольствия, заготовленных для них Мазепой. 6 ноября 1708 г. избран был новый гетман - Иван И. Скоропадский. В русских войсках резко повысили воинскую дисциплину, жестоко пресекая любые попытки грабить местное население. Осень 1708 и зима 1709 г. прошли в попытках Карла XII пробить себе путь на Москву по линии Белгород - Тула. На Украине тем временем все шире развивалась партизанская война со шведами.

К апрелю 1709 г. маневры шведских войск привели к ситуации, когда взятие ими Полтавы могло открыть возможность соединения с войсками С. Лещинского и шведского генерала Крассова. Кроме того, здесь близки были Запорожская Сечь и крымские татары. В начале апреля шведы осадили Полтаву с ее 4-тысячным гарнизоном и вооруженным (около 2,5 тыс.) боеспособным населением. Город отбивался от атак в течение двух месяцев.

Тем временем русское командование сосредоточило поблизости свои главные силы. А помощь Карлу XII не пришла, потому, что в Польше успешно действовал русский корпус Гольца, связавший войска С Лещинского и шведские войска Крассова. По сути шведы были под Полтавой в окружении. Однако в мае 1709 г. ситуация ухудшилась, так как осложнились отношения с Запорожской Сечью. В годы войны казаки, рискуя поссорить Турцию с Россией, дважды грабили греческих купцов из Порты. Султан потребовал за это огромной компенсации. Россия выполнила требование, но взамен лишила казаков жалованья. В ответ же в марте 1709 г. начался переход казаков к Мазепе. Поэтому Петр I в мае 1709 г. приказал разгромить Сечь. В итоге 8 тыс. лишенных жалованья запорожцев оказались в лагере Карла XII.

Так или иначе, но к середине июня был решен вопрос о генеральном сражении. 15 июня часть русских войск перешла Ворсклу, отделявшую их от шведской армии, осаждавшей Полтаву, и возвела у переправы укрепленные позиции.

А.Д. Меншиков командовал кавалерией, вся пехота подчинялась Б.П. Шереметеву, а артиллерия - Якову В. Брюсу. Всего регулярных войск у России было около 42 тыс. человек и 5 тыс. - нерегулярных формирований. В армии шведов в целом было около 48 тыс. человек, из них боеспособных оказалось около 30 тыс. Незадолго до битвы сам король в одной из кавалерийских стычек был ранен. Командующим стал фельдмаршал Рейншильд.

Боевые действия начал Карл XII, назначив атаку на 27 июня. Внезапная и бесшумная ночная атака шведов была обнаружена разведкой А.Д. Меншикова, и противник был опрокинут. Но тут же начался яростный натиск шведской армии на основные укрепления русских. Часть шведов сумела, неся потери, пробиться сквозь них, но, оторвавшись от основных сил, они погибли. Затем была отбита еще одна атака. С большими потерями основная часть шведского войска отошла в лес. На следующий день пошли в атаку русские: пехота - в центре, а кавалерия - на флангах. Одновременно в атаку пошли и шведы. Завязался жестокий встречный рукопашный бой. Решающей была стремительная атака конницы А.Д. Меншикова в правый фланг шведов. Войско Карла XII побежало. К 11 утра исход боя был решен. Шведы оставили на поле боя более 9 тыс. убитых. Около 3 тыс., вместе с фельдмаршалом Рейншильдом, было взято в плен. У русских было свыше 1300 убитых и более 3 тыс. раненых.

Шведов преследовали 2 гвардейских и 2 пехотных полка, посаженных на коней. Гнали шведов и на другой день. Остатки их были перехвачены у Переволочны при впадении Ворсклы в Днепр. Здесь сдалось в плен около 17 тыс. солдат и захвачены 127 знамен и штандартов и 28 орудий. Карл XII и Мазепа с 2 тыс. шведов и казаков все же перешли на другой берег Днепра. Остатки их Волконский настиг на р. Буг. В схватке было убито до 200 человек и 260 взято в плен. Но Карл XII и Мазепа бежали в Турцию.

Так была сломлена военная мощь Швеции и наступил решающий перелом в ходе Северной войны. Россия заявила свои права на статус великой европейской державы. Закончился второй этап войны.

Окончание Северной войны

Полтавская виктория кардинально изменила международное положение России. В Польше сразу же укрепилось положение Августа II, а Станислав Лещинский вынужден был бежать. В октябре 1709 г. Петр I заключил с Августом II новый оборонительно-наступательный против Швеции и шведского ставленника С. Лещинского. Между прочим, был заключен и тайный артикул о разделе Прибалтики. По нему к России отходила не только Ингрия, но и Эстляндия с Ревелем. Польше же, точнее, Августу II как саксонскому курфюрсту, доставалась Лифляндия.

Резко изменила свою позицию Дания, пойдя на открытый союзный договор с Россией (11 октября 1709 г.), причем без всякой военной и финансовой помощи. Таким образом, Северный союз был восстановлен. Больше того, 21 октября 1709 г был заключен оборонительный договор с Пруссией. Наконец, 3 июля 1710 г. Россией была заключена на 12 лет конвенция с Ганновером, что тогда казалось очень важным ввиду перспектив курфюрста Ганновера стать королем Англии. Французское правительство тоже стало искать пути сближения с Россией. Наконец, даже Турция, пусть на короткое время, была под впечатлением Полтавской виктории.

В весьма невыгодном положении очутились Голландия и Англия, не приняв на себя посредничество в замирении Швеции и России. Да и победа России не соответствовала интересам этих держав. Поэтому их дальнейшие усилия были направлены лишь на срыв мира России и Швеции

Между тем Б.П.Шереметев по приказу Петра осадил Ригу, а войска А.Д.Меншикова устремились в Польшу. Быстрые и энергичные боевые действия русских войск в 1710 г. привели к целому ряду побед над шведами. В руки победителей перешли такие крупные крепости, как Ревель, Выборг, Рига, Пернов и Кексгольм. К осени 1710 г. Эстляндия, Лифляндия и Карелия были освобождены от шведских войск. Поскольку политика изъятия имений немецких баронов в шведскую казну, реализованная в конце XVII века, вызвала сильное недовольство господствующих слоев Прибалтики, а тяготы шведско-русской и шведско-польской войн разорили крестьян, то антишведские настроения прибалтийского дворянства к моменту изгнания шведов был очень сильны. А крестьянство даже оказывало русским поддержку. Россия же вернула редуцированные имения, восстановила сословные учреждения дворянства. На российскую военную н гражданскую службу охотно пошло местное дворянство.

Успехи русских войск способствовали резкому усилению влияния России в Курляндии, что было закреплено браком герцога Фридриха-Вильгельма с племянницей Петра I Анной Иоанновной.

Эйфория побед на Балтике сменилась новой военной грозой на юге России. Турецкие правящие круги и крымский хан желали взять реванш за поражение в годы Азовских походов. Немалые усилия прилагал к этому и Карл XII, находившийся в Турции. Приложили здесь руку и Франция, и Англия, да и Австрия, и Венеция... Ведь никто не хотел видеть Россию сильной. Осенью 1710 г. Турция объявила России войну, а российский посол Петр А. Толстой был посажен в тюрьму.

В январе 1711 г. стремительный рейд крымского хана к Харькову был отбит, как разбиты были и силы поляков, татар и части запорожцев в Правобережной Украине. Рассчитывая на обещанную помощь валашского господаря Бранкована, молдавского господаря Д. Кантемира, на помощь австрийских сербов и Августа II (а это в общей сложности более 80 тыс. человек), русская армия устремилась к югу, рассчитывая, что полки Б.П. Шереметева к 15 мая из-под Риги будут у Днестра. Начался печально знаменитый Прутский поход. Однако все планы рухнули. Шереметев опоздал почти на 2 недели, а 120-тысячная турецкая армия в конце мая уже построила через Дунай мосты. Бранкован же выдал русские планы визирю и не пропустил через свои земли отряды сербов. Дмитрий Кантемир пришел к Шереметеву лишь с небольшим отрядом, а Август II не прислал никого. Столь неблагоприятную ситуацию усугубила ошибка Шереметева, который не выполнил приказ Петра I оставить главные силы у Днестра и стремительным броском 15-тысячного соединения пытался предупредить появление турок у Дуная. Узнав, что турки уже на Дунае. Шереметев медленно двинулся вниз вдоль Прута. Вместо Шереметева Петр все же посылает к Дунаю конный корпус Ренне, а главные силы русских концентрируются на Днестре возле Сорок лишь к началу июня (12 июня был только сооружен мост через Днестр).

Таким образом, русские войска потеряли выигрыш и во времени, и в маневре. Тем не менее Петр послал к Пруту по уже выжженным голым степям главные силы армии. Это было страшное испытание, так как в голой степи не было ни капли воды. 29 июня войска, сделав мост, потянулись на правый берег. Войдя в Яссы, они не обнаружили обещанный Д. Кантемиром провиант (в то лето был сильный неурожай). Молдавский господарь умудрился поставить русским войскам мясо, но хлеба не было. Движение вниз по течению Прута было продолжено. Но, не попав на Дунай, русские лишили себя поддержки славянских народов. Роковую же роль сыграло отсутствие должной разведки. Соединившиеся вместе войска Репнина, Вейде и Шереметева, численностью в 38 тыс. чел. 8 июля обнаружили себя окруженными огромными силами врага (100-120 тыс. человек). 9 июля началось сражение. Вместе с тем в стане врага не было согласия. Утром 10 июля янычары отказались идти в бой. Начались переговоры. Наконец, 11 июля из лагеря турок вернулся П.П. Шафиров и доложил Петру I о заключенном мире.

Мир, подписанный Шафировым и визирем, предписывал возврат туркам Азова, разрушение Таганрога, Каменного затона. Россия отныне не должна была вмешиваться в проблемы Польши и обязалась пропустить Карла XII в Швецию (что только разъярило шведского короля).

В целом трагическая неудача Петра I в Прутском походе обошлась России минимумом потерь да сдачей Турции двух заложников (П.П. Шафирова и сына Б.П. Шереметева Михаила). Турция еще дважды (в конце 1711 г. и в конце 1712 г.) пыталась объявить России войну, и лишь в 1713 г. был подписан Адрианопольский мир, подтвердивший условия мира на Пруте.

Пока шла война с османами, русские дипломаты в Европе в середине августа добились от Англии и Голландии согласия на возможность ввода русских войск в Померанию для действий в германских владениях Швеции. Еще в конце мая 1711 г. была достигнута договоренность с Августом II о совместных действиях в Померании. Реальные военные действия начались лишь в июне 1712 г. с блокады Штеттина и Штральзунда. После разгрома шведов русскими при Фридрихштадте и капитуляции шведов, укрывшихся в Тонингене, армия А.Д. Меншикова вернулась на восток. Из-за несогласия союзников "компания пропала даром". За всем этим в большинстве случаев стояла Англия и отчасти Голландия. Морские державы никак не хотели пускать Россию на Балтику, а России крайне необходимы были незамерзающие порты. В мае 1713 г. Утрехтским миром был положен конец войне за "испанское наследство". Казалось бы, угроза создания антирусской коалиции вполне реальна. Однако попытки Англии поднять против России Голландию, Пруссию и Австрию провалились. Наоборот, в июне 1714 г. Россия заключила с Пруссией договор о союзе и гарантиях (Пруссии гарантирован Штеттин, а России - Ингрия, Карелия, Эстляндия с Ревелем и в перспективе новые захваты у Швеции).

Все это позволило России сосредоточить свои действия в Финляндии, подготовив для этого специальный галерный флот (около 200 единиц). В ходе этих действий русские войска заняли Гельсингфорс (Хельсинки), а вскоре и город Ваза, и, таким образом, все важнейшие опорные пункты на восточном побережье Ботнического залива были к началу 1714 г. в руках России.

На следующем этапе войны решающие действия были за флотом, поскольку предстояло еще раз атаковать Або (Турку) и Аландские острова. Шведская эскадра (17 линейных кораблей, 5 фрегатов и более десятка других кораблей) стояла у мыса Гангут. Русские же решили применить галерный флот, стоявший в бухте Твереминде. Перехитрив шведов, они заблокировали в шхерах часть шведского флота. Трехчасовое ожесточенное сражение окончилось победой русского флота под командованием генерал-адмирала Федора М. Апраксина (27 июля 1714 г.). 3 августа российские войска заняли Або. За ним последовал Умео.

В итоге кампании 1714 г. не только Финляндия, но и все южное побережье Балтики было освобождено от шведов. Уже в 1713 г. указом Петра I вся архангельская торговля была переведена в Петербург. "Окно в Европу" стало действовать при продолжающемся сопротивлении Карла XII, захватывающего голландские и английские корабли на Балтике. Им в 1715 г. был издан "Каперский устав", открывший войну против всех нешведских торговых судов. В ответ Англия направила свой флот на Балтику, а в октябре 1715 г. был заключен союз впрочем, недолговечный, между Петром I и новым английским королем Георгом I (ганноверским курфюрстом).

1716 год, казалось, был годом максимального военного и политического успеха России. К завоеванным территориям прибавились Финляндия, Курляндия, Данциг. Войска России были в бывшей шведской Померании, в Дании. Одно время соединенная эскадра России, Дании, Англии и Голландии была под командованием самого Петра I. Однако Северный союз снова распадался. Данию толкали к нападению на русских. Пожалуй, лишь Пруссия была за сохранение русских войск в Мекленбурге и Империи. К сближению с Россией стремилась и Франция. 15 августа 1717 г. в Амстердаме был заключен договор России, Франции и Пруссии, дававший гарантию существующих владений заинтересованных сторон.

Изменение политики Франции заставило Карла XII пойти на переговоры с Россией. 10 мая 1718 г. был открыт Аландский конгресс. К осени державы вроде бы договорились. Тем не менее шведы тянули время, пока неожиданно все не оборвалось: 30 ноября 1718 г. при осаде норвежской крепости был убит Карл XII, а вслед за этим глава шведской делегации на конгрессе Герц был арестован и казнен.

Тем временем в Европе опасаясь стремительно растущего влияния России против русских заключили союз Георг I, Август II и Австрия. В дипломатических борениях прошел весь 1719 г., продолжались и аландские переговоры. Англия добивалась уступок от Швеции и в августе 1719 г. заключила с ней договор. Так был положен конец Аландскому конгрессу. Английская эскадра Норриса вошла в Балтийское море.

На этом фоне заключение с Портой в ноябре 1720 г. вечного мира было явным успехом России. А сближение с Францией и мирное сотрудничество с Голландией внушали России новые надежды. Пруссия и Польша заняли по отношению к России весьма осторожную позицию. С военной точки зрения 1720 год был для России успешным. Десанты на западном побережье Ботнического залива разгромили шведские гарнизоны, напали на Умео и ряд иных пунктов. А 27 июля 1720 г. российский флот одержал блестящую победу при Гренгаме, захватив 4 фрегата, 104 пушки, 407 пленных. Английский флот, будучи в Балтийском море, не рискнул предотвратить поражение шведов. Российский флот на Балтике сохранял свою грозную силу.

С этого момента шведы, в конце концов, решились на мирные переговоры. На них решено было собраться в г. Ништадт (Финляндия). Конгресс открылся в конце апреля 1721 г., но война не прекратилась. В 1721 г. новый 5-тысячный десант под командованием Петра П. Ласси вторгся в шведские земли, пройдя по ним около 300 км. Английский флот вновь попытался сразиться с русскими. После четырехмесячных переговоров мир со Швецией был заключен 30 августа 1721 г. Швеция уступила России в "совершенное непрекословное и вечное владение и собственность Лифляндию, Эстляндию, Ингерманландию и часть Карелии с Выборгом и его округом, с городами Ригою, Динамюндом, Перновом, Ревелем, Дерптом, Нарвою, Кексгольмом и с островами Эзелем, Даго и Меном и всеми другими землями от курляндскои границы до Выборга".

Россия в итоге долгой и мучительной войны заняла важнейшее место в Европе, а положение морской державы способствовало развитию ее экономики.

Персидский поход

После триумфального окончания войны со Швецией внешняя политика Петра I обретает уже черты имперской. Расширяя круг своих экономических интересов, российское правительство пыталось найти торговый путь в далекую Индию. Россия стремилась установить более тесные связи со Средней Азией. Однако экспедиция против Хивы Александра Бековича-Черкасского была уничтожена войсками хана, после чего среднеазиатское направление было оставлено на 150 лет. Пристальный интерес проявляла Россия к ситуации в Закавказье и Иране. Власть Сефевидов переживала острый кризис, что ослабило Иран и создало угрозу свержения династии и нападения соседей. Еще в 1717 г. в Иран направлен был в качестве посла Артемий П.Волынский с задачей налаживания торговли с Ираном и Индией. От зорких глаз посла не ускользнули все признаки кризиса власти в стране, что рождало идеи присоединения к России смежных с ней территорий, подвластных Ирану. А.Волынским был заключен торговый договор, по которому российские купцы получили свободу закупки шелка-сырца.

Тем временем в Иране восстали афганцы, шахский престол захватил афганец Мир-Махмуд. В Ширване и Дагестане вспыхнули протурецкие восстания. С падением шаха Хоссейна Османская империя стремились к захвату всего Ирана, а это создавало еще более серьезную угрозу российским интересам в Закавказье, где ждали помощи России армяне и грузины, а также на побережье Каспия.

В этих условиях Россия предприняла дипломатический нажим, потребовав от Турции отказа от претензий на владение Закавказьем. Зрела война. Для похода в Иран была снаряжена 46-тысячная армия и создана каспийская флотилия. Поход начался летом 1722 г. Вскоре русские войска заняли все западное побережье и юг Каспия, включая Решт. Тем временем турецкая армия захватила Грузию. Это сделало сына свергнутого шаха Хоссейна Тахмаспа согласным на все условия России. Его посол заключил в Петербурге союзный договор (12 сентября 1723 г.), по которому русские принимали участие в отражении афганцев, получая взамен провинции Дагестан, Ширван, Гилян, Мазендаран, Астрабад с городами Баку, Дербент и Решт. Эти новоприобретенные земли Петр рассчитывал использовать как плацдарм для дальнейшего продвижения к "теплым морям".

Это создало угрозу новой русско-турецкой войны. Однако в июне 1724 г. удалось заключить в Константинополе русско-турецкий договор. Державы сошлись на том, что Грузия и Армения оставались у Турции, но Россия получала согласие Турции на обладание западным и южным побережьем Каспия. К сожалению, уже в эпоху дворцовых переворотов, последовавшую за смертью Петра I, интерес к этому направлению был полностью утрачен и в 1732 - 1735 гг. все завоевания времен Персидского похода, казавшиеся отныне ненужной обузой, были возвращены Персии. Для прочных успехов на южных границах у России было еще слишком мало сил.

wiki.304.ru / История России. Дмитрий Алхазашвили.