Продукты переработки нефти используются в производстве более 6000 тысяч наименований товаров. Начиная от бензина и мазута, заканчивая аспирином и губной помадой - все сделано из нефти.

Из компонентов черного золота ежегодно производится 25 млн тонн белка, которым при производстве продуктов питания замещается вещество животного происхождения.

Цена на нефть - эффективный рычаг политического давления и именно от нее, а не от религии, политики или морали зависит вопрос войны и мира на планете. Главная проблема, что нефть не возобновляемый ресурс, хотя в перспективе через миллионы лет некоторые органические вещества и могут ею стать.

Общемировая картина

По последним данным мировой запас нефти составляет 1, 726 трлн баррелей, которых хватит при нынешнем уровне потребления на 53 года. Однако нельзя говорить, что нефть заканчивается. В подсчете используются «доказанные запасы», а именно количество углеродов, которые можно добыть при существующем технологическом уровне, при этом получая прибыль.

Срок в 53 года не окончательный и может меняться. Исправить ситуацию способно применение технологии гидравлического разрыва пласта, что позволяет добывать углероды из нерентабельных скважин, и там, где традиционные методы неприменимы.

Технологическое развитие также вселяет надежду на изобретение новых способ извлечения полезных ресурсов с минимальным влиянием на окружающую среду.

На планете Земля не осталось «белых пятен», однако геологи продолжают находить новые месторождения нефти, которые заметно меняют общую картину. В штате Техас найдены огромные запасы сланцевой нефти, объемом в 20 млрд баррелей. Для сравнения: на Аляске, «нефтяной копилке» США, за последние 40 лет было добыто 12 млрд баррелей, а в восточно-техасском месторождении с 30-х годов ХХ века извлечено 7 млрд баррелей нефти.

Негативно на факторе развития добычи черного золота сказывается техническое несовершенство методов работы, падение рентабельности, а также низкий уровень инвестиций. При этом, альтернативные источники энергии не способны поддержать существующий уровень энергообеспечения. Не стоит забывать, что за ближайшие несколько десятилетий население планеты дойдет до 10 млрд человек и нефти понадобится еще больше.

Сколько нефти осталось в России

Разведанный запас нефти в России равняется 14 млрд тонн, которых при нынешнем уровне потребления хватит на 28 лет. Компании-добытчики понимают, что будущее за добычей углеродов из трудноизвлекаемых запасов и континентального шельфа.

Если учитывать сланцевую нефть и углерод из битуминозного песка, то приблизительный запас российской нефти достигает 100 млрд тонн, а это 31,25% от мировых. С 2020 в России прогнозируется постепенное снижение объемов добычи ресурса, а исправит ситуацию тщательная геологическая разведка, которая из-за относительно низких цен на энергоносители невыгодна компания добытчикам.

Также важно помнить об Арктике, значительная часть которой принадлежит России. По оценкам экспертов, на российском арктическом шельфе расположены запасы нефти и газа стоимостью до $20 трлн, которые к 2050 году могут обеспечить 20-30% добычи нефти.

Арктическая нефть – стратегический запас планеты

Согласно исследованиям Геологической службы США, под арктическими льдами находится 90 млрд баррелей нефти, что составляет 13% от всех неразведанных запасов. Всего за полярным кругом скрывается до 400 млрд баррелей углеводородов. 88% процентов от общего объема ресурса принадлежит России, США и Дании.

Освоение нефтяных полей в сложных арктических условиях связанно с большими инвестициями, которые окупятся в долгосрочной перспективе. Срок от открытия нового месторождения до начала добычи может исчисляться десятилетиями. Так проект «Хеброн» на Ньюфаундленде запускался более 25-ти лет, а освоение норвежского нефтяного поля «Голиат» заняло 16 лет.

Тем не менее, аналитики считают, что к 2020 году объем углеводородов из Арктики составит 3% от общего, а к 2035 году он вырастет до 9%.

По запасам нефти и газа Россия опережает другие страны, однако отстает по объему геологических разведок и техническому оснащению. За счет нефти из арктического шельфа Россия планирует компенсировать истощение старых месторождений и падение добычи «черного золота», пик которого планируется на 2035 год.

Ускорить процесс добычи нефти поможет только инвестирование средств в масштабную геологическую разведку и производство нового оборудования, а также сотрудничество с иностранными нефтяными компаниями.

Современный энергетический рынок отличается нестабильностью и колебанием цен, связанных с геополитической борьбой лидирующих держав планеты. Несмотря на это, полноценной альтернативы нефти нет, и она еще долго будет главным ресурсом, определяющим судьбу планеты.

Общемировые доказанные запасы нефти (по состоянию на 2015 год) составляют 1657,4 млрд. баррелей. Самые большие запасы нефти – 18,0% всех мировых запасов – находятся на территории Венесуэлы. Доказанные запасы нефти в данной стране составляют 298,4 млрд. баррелей. Саудовская Аравия является второй по величине нефтяных запасов страной в мире. Объем ее доказанных запасов составляет около 268,3 млрд. баррелей нефти (16,2% общемировых). Доказанные запасы нефти в России составляют примерно 4,8% мирового – около 80,0 млрд. баррелей, в США – 36,52 млрд. баррелей (2,2% общемировых).

Запасы нефти в странах мира (по состоянию на 2015 год), баррелей

Производство и потребление нефти по странам

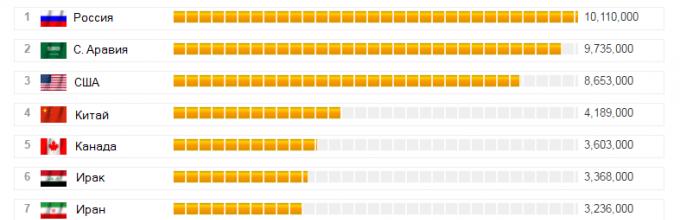

Мировым лидером по добыче нефти является Россия – 10,11 млн. барр./сутки, на втором месте Саудовская Аравия - 9,735 млн. барр./сутки. Мировым лидером по потреблению нефти являются США – 19,0 млн. барр./сутки, на втором месте Китай - 10,12 млн. барр./сутки.

Производство нефти по странам мира (по состоянию на 2015 год), барр./сутки

данные http://www.globalfirepower.com/

Потребление нефти по странам мира (по состоянию на 2015 год), барр./сутки

данные http://www.globalfirepower.com/

Эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) ожидают, что мировой спрос на нефть вырастет на 1,4 млн барр./сутки в 2016 году до 96,1 млн барр./сутки. В 2017 году, согласно прогнозам, мировой спрос достигнет 97,4 млн барр./сутки.

Мировой экспорт и импорт нефти

Лидерами по импорту нефти в настоящее время являются США – 7,4 млн. барр./сутки и Китай – около 6,7 млн. барр./сутки. Лидерами по экспорту являются Саудовская Аравия – 7,2 млн. барр./сутки и Россия 4,9 млн. барр./сутки.

Объем экспорта по странам мира в 2015 году

| место | страна | объем экспорта, барр./день | изм.,% к 2014 году |

| 1 | Саудовская Аравия | 7163,3 | 1,1 |

| 2 | Россия | 4897,5 | 9,1 |

| 3 | Ирак | 3004,9 | 19,5 |

| 4 | ОАЭ | 2441,5 | -2,2 |

| 5 | Канада | 2296,7 | 0,9 |

| 6 | Нигерия | 2114,0 | -0,3 |

| 7 | Венесуэла | 1974,0 | 0,5 |

| 8 | Кувейт | 1963,8 | -1,6 |

| 9 | Ангола | 1710,9 | 6,4 |

| 10 | Мексика | 1247,1 | 2,2 |

| 11 | Норвегия | 1234,7 | 2,6 |

| 12 | Иран | 1081,1 | -2,5 |

| 13 | Оман | 788,0 | -2,0 |

| 14 | Колумбия | 736,1 | 2,0 |

| 15 | Алжир | 642,2 | 3,1 |

| 16 | Великобритания | 594,7 | 4,2 |

| 17 | США | 458,0 | 30,5 |

| 18 | Эквадор | 432,9 | 2,5 |

| 19 | Малайзия | 365,5 | 31,3 |

| 20 | Индонезия | 315,1 | 23,1 |

данные ОПЕК

Объем импорта по странам мира в 2015 году

| место | страна | объем импорта, барр./день | изм., % к 2014 году |

| 1 | США | 7351,0 | 0,1 |

| 2 | Китай | 6730,9 | 9,0 |

| 3 | Индия | 3935,5 | 3,8 |

| 4 | Япония | 3375,3 | -2,0 |

| 5 | Южная Корея | 2781,1 | 12,3 |

| 6 | Германия | 1846,5 | 2,2 |

| 7 | Испания | 1306,0 | 9,6 |

| 8 | Италия | 1261,6 | 16,2 |

| 9 | Фрация | 1145,8 | 6,4 |

| 10 | Нидерланды | 1056,5 | 10,4 |

| 11 | Таиланд | 874,0 | 8,5 |

| 12 | Великобритания | 856,2 | -8,9 |

| 13 | Сингапур | 804,8 | 2,6 |

| 14 | Бельгия | 647,9 | -0,3 |

| 15 | Канада | 578,3 | 2,6 |

| 16 | Турция | 505,9 | 43,3 |

| 17 | Греция | 445,7 | 6,0 |

| 18 | Швеция | 406,2 | 7,5 |

| 19 | Индонезия | 374,4 | -2,3 |

| 20 | Австралия | 317,6 | -28,0 |

данные ОПЕК

На сколько лет хватит запасов нефти?

Нефть относится к невозобновляемым ресурсам. Доказанные запасы нефти (на 2015 год) составляют примерно 224 млрд т (1657,4 млрд баррелей), предполагаемые - в 40-200 млрд т (300-1500 млрд баррелей).

Мировые разведанные запасы нефти оценивались к началу 1973 года в 77 млрд т (570 млрд баррелей). Таким образом, в прошлом разведанные запасы росли (также растёт и потребление нефти - за последние 40 лет оно выросло с 20,0 до 32,4 млрд баррелей в год). Однако, начиная с 1984 г., годовой объём мировой нефтедобычи превышает объём разведываемых запасов нефти.

Мировая добыча нефти в 2015 году составляла около 4,4 млрд т в год, или 32,7 млрд баррелей в год. Таким образом, при нынешних темпах потребления, доказанных запасов нефти хватит примерно на 50 лет, предполагаемых запасов - ещё на 10-50 лет.

Рынок нефти в США

По состоянию на 2015 год США импортировали примерно 39% общего объема потребления нефти и 61% добывали самостоятельно. Основными странами экспортерами нефти в США являются Саудовская Аравия, Венесуэла, Мексика, Нигерия, Ирак, Норвегия, Ангола и Великобритания. Примерно 30% импортируемой в США нефти и 15% от общего объема потребления нефти в США - нефть арабского происхождения.

По оценкам экспертов, стратегические запасы нефти в США в настоящее время составляют более 695 млн баррелей, а коммерческие запасы нефти - около 520 млн баррелей. Для сравнения в Японии стратегические запасы нефти составляют около 300 млн баррелей, а в Германии - около 200 млн баррелей.

Добыча нефти в США из нетрадиционных источников в 2008-2012 годах увеличилась приблизительно в пять раз, составив к концу 2012 года почти 2,0 млн баррелей в день. К началу 2016 года 7 крупнейших бассейнов сланцевой нефти давали уже около 5,0 млн баррелей ежедневно. Средняя доля сланцевой нефти, или как ее часто называют, легкой нефти из плотных пластов, в общей добыче нефти в 2016 году составила 36% (по сравнению с 16% в 2012 году).

Добыча традиционной сырой нефти в США (включая конденсат) составила в 2015 году на 8,6 млн барр./сутки, что на 1,0 млн барр./сутки меньше, чем в 2012 году. Общий объем добычи нефти в США, включая сланцевую, в 2015 году составил более 13,5 млн барр./сутки. Большая часть прироста в течение последних лет была обусловлена увеличением добычи нефти в Северной Дакоте, Техасе и Нью-Мексико, где применялись технологии гидроразрыва пласта (ГРП) и горизонтального бурения для производства нефти из сланцевых пластов.

В процентном выражении (прирост на 16,2% по сравнению с предыдущим годом) 2014 год стал лучшим за более чем шести десятилетий. Ежегодное увеличение добычи нефти регулярно превосходило 15% в первой половине 20-го века, но эти изменения были меньше в абсолютном выражении, потому что уровни производства были значительно ниже, чем они есть сейчас. Добыча нефти в США росла в каждом из предыдущих шести лет. Эта тенденция последовала за периодом с 1985 по 2008 год, в котором добыча нефти падала в каждый год (за исключением одного года). В 2015 году рост добычи нефти в США приостановился по причине резкого падения цен на нефть во второй половине 2014 года.

Согласно последним оценкам МЭА, добыча традиционной нефти в США в 2016 году составит 8,61 млн барр./сутки, в 2017 году - 8,2 млн барр./сутки. Спрос на нефть в США в 2016 году составит в среднем 19,6 млн барр./сутки. Прогноз средней цены на нефть на 2016 год повышен до $43,57 за баррель, на 2017 год - до $52,15 за баррель.

Мой знакомый Алексей Кислицын, представитель международной ассоциации общественных поисковых движений, давно и успешно работает в немецком архиве на территории Германии с документами, касающимися Второй мировой войны.

Я всегда с большим интересом жду от него известий. Каждая новость - еще одна ранее неизвестная, но теперь обнаруженная и документально подтвержденная страница из военной истории нашего города.

Это уникальные документы, о которых мы раньше не знали. Надеюсь, они прольют свет на некоторые исторические моменты и послужат поводом для дальнейших исследований на эту тему.

Некоторые историки до сих пор спорят, сколько же наших солдат и офицеров погибло в Вяземском котле в октябре 1941 года? Сколько было взято в плен?

Для меня большим шоком стало изучение ранее засекреченного документа немецкого Штаба армии от 15.10.1941 года. Это «Заключительный отчет о положении врага в окружении под Вязьмой». Я никогда не читала документы о войне от лица противоположной стороны. Меня коробила сама мысль о том, что врагами в документах кто-то может называть не фашистов, а наших солдат и офицеров.

Тем не менее, я читала этот архивный немецкий документ семидесятипятилетней давности и обнаруживала поразительные детали и факты:

«В 12-дневном прорывном и окружающем сражении западнее Вязьмы 4-я армия с подчиненной ей 4-й танковой группой в плотном взаимодействии с 9-й армией и 3-й танковой группой, активно поддерживаемая авиацией, при сражении и разведке сил Красной Армии полностью уничтожила массу советских войск Западного, Центрального (Резервного) фронтов в составе: 16-я, 19-я, 20-я, 24-я и 43-я армии, а также 32-я, 33-я, 49-я резервные армии.

В общей сложности уничтожено: 45 стрелковых дивизий, 2 танковые дивизии, 3 танковые бригады, 2 кавалерийские дивизии, а также множество армейских сухопутных соединений.

Большая часть дивизий были вынуждены сдаться в расположении 4-й армии в результате активных атакующих действий 9-й армии:

332 474 военнопленных

310 танков

1653 орудий, а также множество противотанковых и зенитных орудий, гранатометов, пулеметов, единиц автомобильной техники и другой техники были захвачены в качестве трофеев или уничтожены.

Уничтожение заключенных в котле под Вязьмой вражеских сил окончено. Уничтожены все силы за исключением небольших «заусениц» которые пробились через кольцо на восток. Общая масса захваченной техники пока не поддается исчислению и собирается по полям сражений и лесам.

Потери противника исчисляются в общей сложности числом в 500 000 - 600 000 человек, погибших, плененных и раненых. Многие части дрались до последнего человека…

Кроме этого захвачено 53 груженных поезда, 7 локомотивов, 1 бронепоезд, 2 склада с припасами, 1 склад с 6 тысячами авиабомб и 3 склада с продовольствием

Цифры не окончательные и будут уточнены по окончанию зачистки».

В этом сухом и по-немецки педантичном документе меня удивила точная цифра советских военнопленных - 332 474 человека. И наши потери - погибшие, пленные, раненые - числом в 500 000 - 600 000 человек.

И, конечно же, я обратила особенное внимание на фразу: «Многие части дрались до последнего человека…». Честь и хвала нашим доблестным Защитниками Отечества.

Есть немало страниц, на которых не любили останавливать свое и читательское внимание увешанные орденами авторы "воспоминаний и размышлений". Хоть и было о чем поразмыслить, да как-то вспоминать не хотелось. Причины понятны - страницы эти страшны и позорны.

Одна из таких малознакомых историй - история про Вяземский "котел". Мало кто знает, насколько страшнее она, чем, например, битва на Волге.

Из любого учебника истории, даже советского, известно, что под Сталинградом Вермахт потерял Паулюса, состоящую из двадцати двух дивизий. Так вот, Красная Армия под Вязьмой понесла потери несколько большие. В окружение попала группировка в составе трех армий, потери составили, по самым скромным подсчетам, 380 000 человек убитыми, 600 000 военнослужащих РККА попали в плен. Количество дивизий, угодивших в Вяземский "котел" и прекративших свое существование, равно 37. Девять танковых бригад, тридцать один артиллерийский полк резерва Главного командования разгромлены полностью.

Но и это еще не все. Вяземская катастрофа имела свои последствия: уничтожение столь крупной военной группировки открыло немецким войскам прямую дорогу на Москву, которую пришлось срочно перекрывать силами ополченцев и курсантов, плохо обученных и столь же плохо вооруженных. Почти все они погибли, добавив пятизначные цифры в скорбную копилку потерь нашего народа в войне.

Бои под Вязьмой начались в октябре 1941 года. О том, что немецкий генштаб планирует крупное наступление, советское командование догадывалось, однако ожидало его между 19-й и 16-й армиями, где и были сосредоточены силы, в дальнейшем попавшие в Вяземский "котел". Это было ошибкой, удары противник нанес южнее и севернее, от городов Рославля и Духовщины, обойдя оборонительные позиции советских войск Западного фронта и окружив их. В результате такого классического охватного маневра была создана высокая концентрация войск на узких участках фронта, и немцам удалось прорвать растянутую оборону советских войск.

Маршал Г.К. Жуков, командовавший Западным фронтом с 10 октября 1941 года, в своих мемуарах представлял Вяземский "котел" как не очень значительный эпизод своей героической биографии, указывая на то, что окруженная группировка долгое время сковывала вокруг себя войска противника. Это действительно было так. Потерявшие снабжение, связь и командование советские дивизии сражались до последнего. Только продолжалось это недолго, и вскоре по дорогам запылили многотысячные колонны пленных. Судьба их не просто печальна, она страшна. В лагерях погибла от голода, холода и болезней большая часть наших солдат и офицеров, а те, кто выжил, были заклеймены позором плена и в своем большинстве после войны опять попали в лагеря, на этот раз советские.

Сражение под Вязьмой произошло семьдесят два года назад, а останки многих тысяч воинов, защитивших нашу Родину, по сей день лежат в безвестных могилах, по ним ездят автомобили, ходят люди, не знающие правды. Долгое время считалось, что лучше ее забыть.

Да, Вяземский "котел" стал позором, и не единственным за войну, но не на павших героев и не на умерших в плену он ложится. Они и в большинстве своем честно выполнили свой Те, кто не хотел говорить правду о войне и запрещал это другим, знали, чей это позор.

Нам же, живущим сегодня, нужно помнить о своих дедах и прадедах, не вернувшихся с войны.

Андрей Мятиев

"6 и 7 октября 1941 года внезапным мощным ударом 2-я танковая группа генерал-полковника Гудериана, 3-я и 4-я танковые группы Гота и Геп-нера окружили западнее Вязьмы части пяти армий Западного и Резервного фронтов, а восточнее Трубчевска основные силы Брянского фронта, тем самым выполнив важнейшую часть операции "Тайфун" на Московском направлении..." Этими скупыми строками обычно ограничиваются справочники об одном из самых критических для истории России и СССР моментов в истории Новейшего времени. За ними стоит чудовищное напряжение всех ресурсов противоборствующих держав, страшные данные об убитых и раненых, человеческие потери и, без сомнения, здесь лежит рубеж, Рубикон, некое "Быть или не быть" для десятков миллионов людей, живущих не только в России или Германии, но и во всем остальном мире.

О масштабах Вяземской катастрофы с некоторой натяжкой можно судить по цифрам потерь, опубликованным уже в ноябре 1941 года в немецких источниках, и, для сравнения, по донесениям штаба Западного фронта Красной Армии. Итак, немцы сообщили о 663000 человек, погибших и попавших в плен красноармейцев и командиров. Сводка штаба Западного фронта (всего фронта!) сообщает о 66392 потерянных для фронта людях, причем в это количество входят не только убитые и попавшие в плен, но и раненые, эвакуированные в госпиталь. Более того, сводка - за весь октябрь-месяц, а не за интересующую нас первую его половину. При этом следует добавить, что в Вяземском котле были не только войска Западного фронта, но и почти весь Резервный фронт, по которому данные не публикуются. Условно количество войск, попавших в окружение, можно оценить по следующим параметрам: стрелковая дивизия штатного наполнения содержала около 14,5 тысяч человек. Армия состояла из 4-5 СД, во вражеском кольце оказались более 4 армий. Общее количество - от 232 до 290 тысяч человек. Также следует принять во внимание, что многие подразделения попали в котел после тяжелых боев, примерно пятой части удалось вырваться из окружения. По таким, повторяю, условным подсчетам выходит, что Красная Армия потеряла под Вязьмой плененными и убитыми около 200 тысяч человек.

Замкнув кольцо окружения в Вязьме высадкой десанта с воздуха, немецкие войска ударом стального кулака из моторизованных и танковых частей вдоль Минского шоссе раскололи окруженную группировку на две части. Севернее шоссе оказались: оперативная группа заместителя командующего Западным фронтом генерал-лейтенанта И.В. Болдина, 19 армия Западного фронта и 32 армия, укомплектованная сформированными незадолго до этого дивизиями народного ополчения Москвы. Южнее шоссе располагались: 20 армия под командованием генерал-лейтенанта Ф.А. Ершакова, 24 армия генерал-майора К.И. Ракутина, застрявшая в обороне на реке Угра, и части 16 армии генерал-лейтенанта К.К. Рокоссовского. Из-за несовершенства средств связи, разобщенности частей и соединений, вызванных стремительностью действий противника и несвоевременностью действий командования Западного и Резервного фронтов, оперативная обстановка более-менее прояснялась с большим опозданием, что сильно снижало возможности сопротивления окруженных армий. Командарм-19 пытался наладить связь и отработать взаимодействие со штабами 20 и 24 армий, окруженных южнее автомагистрали Москва-Минск, но - неудачно. Группировка Болдина находилась недалеко, и взаимодействие с ней удалось обеспечить сравнительно быстро. На время была потеряна связь со штабом фронта; восстановлена она была к утру 8 октября. В тот же день штаб 19 армии принял радиограмму Ставки за подписью Верховного Главнокомандующего: "Из-за неприхода окруженных войск к Москве Москву защищать некем и нечем. Повторяю: некем и нечем". Радиограмма Ставки и само развитие событий - на исходе были горючее, боеприпасы и продовольствие - обязывали к активным действиям. Тем же утром была, наконец, установлена временная радиосвязь с командармом-20 Ершаковым, который сообщил, что намерен прорываться на восток вдоль Минского шоссе южнее Вязьмы. По мнению Ершакова, 20-я армия в основном избежала окружения и отступила на Гжатский оборонительный рубеж.

На деле, при попытке прорыва погиб командарм-20 Ракутин и большая часть его штаба; оставшиеся без командования подразделения армии были опрокинуты встречной контратакой немцев и отступили. Отдельные боевые группы позднее соединились с частями 24 армии и прорвали кольцо окружения в болотистой местности южнее Вязьмы и с боями пробились к Гжатскому укрепрайону. Но большая часть 20 и 24 армий, исчерпав последние возможности к сопротивлению по боеприпасам и продовольствию, попала в плен.

Мало кто сейчас помнит, что в Вяземский котел попали и практически сгинули в нем почти все дивизии народного ополчения Москвы. Пять дивизий были расформированы из-за утраты боевых знамен.

10 октября в деревне Шутово, где дислоцировался штаб 19 и 32 армий, объединенных под командованием генерал-лейтенанта Лукина, проходило заседание Военного совета армии. На нем было принято решение начать прорыв утром 11 октября в полосе 6-7 километров севернее и южнее села Богородицкое.

Все, окруженные севернее Минского шоссе, части армий - 19-й и 32-й, еще имеющие связь с объединенным штабом группировки, двигались утвержденными маршрутами к деревне Орлянка, в районе которой три наиболее боеспособные дивизии 19 армии ценой огромной крови утром 11 октября пробили и с трудом удерживали узкий двухкилометровый коридор в сужающемся кольце немецкого окружения. На своих местах оставались лишь заслоны да окруженцы, лишенные связи со штабами. Многие из них, организовавшись стихийно в группы и поодиночке, двигались на северо-восток, ориентируясь на шум яростного боя. Командарм-19, генерал-лейтенант Михаил Федорович Лукин, установил очередность выхода из окружения частей и подразделений; армейские штабы должны были эвакуироваться ночью. В радиограммах командующему фронтом Коневу и начальнику Генерального штаба Шапошникову Лукин сообщал о месте и времени операции по прорыву и просил об авиационной поддержке в полосе главного удара. Помощь эта, однако, так и не пришла. Вся тяжелая техника и большая часть автотранспорта были уничтожены во избежание попадания к врагу, В лесных массивах специальные группы устраивали тайники для захоронения ценного военного имущества, документации штабов, излишков вооружения и амуниции. Тем временем нескончаемые колонны двигались через пробитый коридор на восток. Обескровленные заслоны с трудом сдерживали пытавшихся вновь замкнуть кольцо окружения немцев. Из района деревни Аношино, полностью исчерпав запас снарядов, дал последний залп по врагу дивизион реактивных минометов - "катюш". Артиллерийские расчеты подорвали машины с пусковыми установками и пешим порядком двинулись на соединение с основной массой войск.

В Москве, в Ставке и в Генштабе на Лукина возлагались все надежды - всем памятны были июльские события, когда Лукин, командовавший тогда 16-й армией, оборонял окруженный Смоленск. Приказ гласил: "До последнего патрона". Фронт тогда прогнулся на 30 километров, а Тимошенко докладывал Верховному: "Лукин сидит в мешке и уходить не собирается". Лишь когда был получен приказ на отступление, он вывел из окружения армию, еще раз вернувшись за отдельными подразделениями.

По раскисшим от ранней осенней распутицы, разъезженным колеям плелись к месту прорыва конные обозы, бесконечные пехотные колонны, отдельные группы красноармейцев с серыми в предрассветном сумраке лицами, санитарные двуколки, за борта которых держались с трудом бредущие, обессилевшие от долгого ночного перехода "ходячие" раненые, В колоннах никто не разговаривал, слышался лишь монотонный шум, издаваемый двигающейся людской массой, редкие ругательства полушепотом, когда липкая глина не желала отдавать сапог, да редкий звяк оружия или амуниции. На обочинах и в кюветах стояли остовы сожженных грузовиков и штабных легковушек, иные машины были совсем целые, брошенные шоферами - отсутствие топлива сделало их мертвым железом. Груды испорченного и просто брошенного военного снаряжения, боеприпасов и оружия, неубранные тела убитых казались темными болотными кочками. Впереди слышалась артиллерийская канонада и эхом звучало многоголосое "А-а-а" идущей на прорыв пехоты. Гигантская мясорубка яростного боя заглатывала все новые человеческие массы...

С наступлением темноты, а она в октябре приходит рано, обеспечить слаженный выход частей и подразделений не удалось. Немецкое командование быстро разобралось в обстановке и, осветив коридор тысячами ракет, обрушило на него чудовищной силы артиллерийско-минометный удар. Одновременно пошли в атаку танки и пехота. Около двадцати двух часов 11 октября кольцо окружения вновь сомкнулось.

12 октября Лукин отдал приказ на новую попытку прорыва, на этот раз - силами 152 стрелковой дивизии полковника Кочеткова, усиленной мобильным кавалерийским полком. Удар наносился с рубежа Аноши-но-Нарышево в направлении Гжатска. Пехота противника отступила под ударом, но встречная контратака немецкой танковой дивизии опрокинула боевые порядки.

В ночь на 13 октября в Шутово Лукин собрал последнее заседание Военного совета окруженной группировки. В нем принимали участие генералы Андреев, Бол-дин, Вишневский, Красноштанов, Мостовенко, Стученко, член Военного совета 19 армии Ванеев. После обсуждения сложившейся обстановки было принято решение: двумя группами выводить войска в южном направлении на соединение с 20 армией, все артиллерийские орудия взорвать, автомашины сжечь, прочие материальные ценности укрыть в тайниках, имеющийся запас продовольствия и боеприпасов распределить по частям; командирам и комиссарам поддерживать в войсках дисциплину, не допускать паники, случаев срыва с себя знаков различия и переодевания в гражданскую одежду.

В лесочке возле деревни Шутово кишел человеческий муравейник: шофера и техники штаба и разместившегося неподалеку полевого госпиталя получили приказ собрать оставшееся топливо, слить его в наиболее жизнеспособные грузовики и выдвигаться к месту сосредоточения войск. Шофер командарма-19 получил отдельный приказ через генеральского ординарца: тяжелый, неповоротливый и прожорливый ЗиС сжечь, пересесть на одну из штабных "Эмок" и ехать в Шутово, в расположение штаба. Пожилому старшине-сверхсрочнику Ивану Игнатьевичу, с начала войны возившему генерала Лукина, такой приказ был - "нож вострый!" Как можно сжечь такую машину? И, кстати, чем - топлива нет ни грамма, не костер же разводить в салоне, среди кожаной отделки. Приказ... Немцам достанется... Жалко... В итоге старшинская экономная натура взяла верх над военными соображениями: замаскировав еловыми ветками ЗиС, выкрутив все пробки и краники из системы охлаждения, сняв трамблер и аккумулятор, старшина закопал все это добро неподалеку в приметном месте - у развилки двойной ели. "Ведь вернемся..." - пробормотал он, тщательно забрасывая прошлогодней еловой хвоей земляной холмик. Вскинув на плечи старый "сидор", старшина оглядел в последний раз едва видную под грудой веток машину, подхватил за цевье тяжелую токаревскую самозарядку, с которой принципиально не расставался с начала войны, несмотря на внимание и уход, которого требовало это оружие, и направился по просеке, загроможденной догорающими машинами, к стоящей на опушке леса зеленой "Эмке".

Утром 13 октября две группы войск - одна, возглавляемая генерал-лейтенантом Лукиным, другая - во главе с генерал-лейтенантом Болдиным - двинулись на юг, в направлении Минского шоссе. Общей целью было соединение с 20-й армией Ершакова в районе железнодорожной станции Семлево. Командование окруженной группировки не предполагало, что 20-й армии как таковой уже не существует, как не существует и 24-й армии; лишь отдельные боевые группы ведут безнадежные ожесточенные бои с многократно превосходящими силами противника в местах прежней дислокации или переходят линию фронта в районе Гжатска.

Группировку Лукина - Болдина постигла та же печальная участь. С трудом, ценой больших жертв, пересекла она Минскую автомагистраль и двинулась на юго-восток в обход Вязьмы. Немецкое командование быстро стянуло мобильные мотомеханизированные и танковые части и организовало встречную контратаку. В результате большая часть группы была уничтожена, немногим удалось вырваться из огненного мешка.

Сам командарм-19 генерал-лейтенант Михаил Федорович Лукин был трижды ранен в руку и ногу и в бессознательном состоянии попал в плен. В немецком госпитале, развернутом в Семлево, ему ампутировали ногу. После выздоровления - этапировали в лагерь для высшего командного состава Красной Армии, где он содержался в одном блоке с Карбышевым и Понеделиным. За время войны его неоднократно пытались склонить к сотрудничеству с немцами, но - безрезультатно.

Генерал-лейтенанту Болдину с небольшой боевой группой удалось прорваться сквозь кольцо окружения; позднее он командовал вновь сформированной 19-й армией, а с декабря 1941 - войсками 50-й армии.

В 1997-2000 годах автором этой статьи, совместно с группой единомышленников, были совершены несколько поисковых экспедиций в район Вяземского окружения. В ходе поисков в обширных лесных массивах были найдены более 50 автомашин, преимущественно в плачевном состоянии, остатки от нескольких танков Т-26 и БТ, полевые кухни, артиллерийские передки, несколько разбитых артиллерийских орудий и ряд других интересных с исторической точки зрения предметов. Самой уникальной находкой явились остатки правительственного автомобиля ЗиС-101 генерал-лейтенанта Лукина. Машина была найдена в лесу, примыкающем к полю, на котором когда-то стояла деревня Шутово, где в начале октября сорок первого располагался штаб окруженной группировки. В этом лесу прятали от налетов вражеской авиации автотехнику штаба и нескольких госпиталей. В момент нахождения от ЗиС"а осталась рама, большая часть кузова с оперением, рулевое управление и множество мелких частей, разбросанных вокруг и погребенных под слоем лесной почвы. Машина была окрашена в темно-синий цвет; хромированные поверхности (хром при этом неплохо сохранился) были закрашены вручную зеленой краской с целью маскировки. По-видимому, автомобиль был оставлен перед последней попыткой прорыва 13 октября 1941 года вследствие отсутствия топлива. Машина не была ни сожжена, ни взорвана, и если бы не эпопея общегосударственного масштаба по сдаче металлолома в 60-70 годах, она сохранилась бы гораздо лучше. Все повреждения были нанесены генеральскому ЗиС"у при разборке агрегатов местными жителями. Причем, судя по найденным деталям двигателя и трансмиссии, все части не были использованы по прямому назначению, а действительно разобраны и сданы в металлолом! На дверях и частях салона сохранилась отделка из синей кожи. В результате раскопок, проведенных вокруг автомобиля и под ним, были найдены несколько монет советской чеканки 30-х годов, эмалевая звездочка от командирской фуражки, шоферский инструмент и множество деталей от самой машины. На заросшей просеке, возле которой был найден ЗиС, мы нашли остатки от более чем дюжины машин - "полуторок" ГАЗ-АА, ЗиСов-5, "Эмок". Картина внезапного разгрома крупного воинского соединения, едва сглаженная прошедшими десятилетиями, вставала перед нами, поражая воображение и будоража родовую память, говоря о том, что большинство тех, кто с оружием в руках оборонял эти места в сорок первом, здесь и остались, под давно сровнявшимися холмиками, в залитых темной водой воронках и стрелковых ячейках, под слоем лесного дерна...

Лесной массив, отделяющий Шутово от "нашей" просеки, местные жители называют "Сабельным лесом" - в нем держал оборону кавалерийский полк. Он понес большие потери от артобстрелов и бомбовых ударов с воздуха. В течение более чем пятидесяти лет в этом лесу находят кавалерийские шашки - отсюда и название...

Последние, десять лет в районе Вяземского окружения постоянно ведутся поисковые работы. В них принимают участие многие поисковые группы. Основная цель поиска - останки павших бойцов и командиров, установление их фамилий. Несколько лет назад был найден зарытый в октябре 1941-го сейф с документами политотдела одной из дивизий. В нем содержались партийные списки, по которым были определены судьбы нескольких десятков пропавших без вести солдат.

Район окружения продолжает скрывать свои тайны - до сих пор не найдены документы штабов окруженных армий, где-то в тайниках скрыты боевые знамена частей и другое военное имущество...

Останки тысяч безымянных бойцов ожидают погребения, кого-то по-прежнему разыскивают родственники.

Листовки, использованные в коллажах, были извлечены автором из неразорвавшего фашистского агитационного снаряда.