Оборона Брестской крепости с утра 22 июня и до сентября 1941 года - пример русского и советского бесстрашия, доблести, отваги и героизма. Немцы предполагали захватить крепость до 12 часов первого дня войны, однако сопротивление отдельных групп наших солдат продолжалось вплоть до осени, пока все эти группы не были уничтожены немцами, пока не погиб последний защитник Брестской крепости. В ходе обороны Брестской крепости советские войска понесли огромные потери, но проявили такую несгибаемую стойкость и такое беззаветное мужество, на которые не была способна ни одна армия Западной Европы. Это были РУССКОЕ мужество, СОВЕТСКОЕ сопротивление, воспитанные Партией Ленина и Сталина, мужество и сопротивление неведомые Гитлеру и его нацистским стратегам. Слова "русский" и "советский" были на Великой Войне словами - синонимами; понятия "русский и советский солдат" были здесь тождественными понятиями, потому что защитники Родины знали: великая Русь - это становой хребет единого и могучего Советского Союза; потому что они верили: Русь - СССР не сдаётся никому, нигде и никогда! Победа Советского Народа над германским фашизмом начиналась у стен Брестской крепости.

МУЖЕСТВО БРЕСТА

Мы помнить должны, как фашистский напор,

Тевтонские спесь и свирепость

На русской земле получили отпор,

Споткнувшись о Брестскую Крепость.

Когда и Смоленск был уже окружён,

И к Брянску Адольф приближался,

В тылу у него боевой гарнизон

Скалой за Россию держался.

Я вижу, огнём гремит пулемёт,

Я слышу сквозь лихолетье:

Мы - русские люди, мы - советский народ,

Не взять нас ни силой, ни смертью!...

Катилась война на Восток, на Восток

Кровавой и дымной волною,

И день нашей славы был страшно далёк,

И темень росла над страною.

Но верили в нас и за нашей спиной

Родную "Катюшу" пели -

Расплата и ненависть Брестской стеной

Захватчику в лоб глядели!...

ЗА НАШУ СОВЕТСКУЮ РОДИНУ - ОГОНЬ, БАТАРЕЯ! ОГОНЬ!

Я дружбу народов душою постиг,

Я трогал старинные стены,

Где РУССКИЕ НАШИ мордвин и таджик

Не знали вражды и измены.

Я слышу, кричит фашистам узбек:

"Собаки, мы вас не звали!

МЫ - РУССКИЕ, а русские не сдаются вовек,

ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!"

И бьёт оккупанта советский солдат,

И в пушечном грохоте снова

Сурово и грозно звенит, как набат,

Заветное русское слово:

ЗА НАШУ СОВЕТСКУЮ РОДИНУ - ОГОНЬ, БАТАРЕЯ! ОГОНЬ!

Так где же, Союз, нынче слава твоя,

Где флаги, что пламенно рдели?

Отважные братья - твои сыновья

Иного пути не хотели!

Герои моей Непокорной Страны -

Единой, Могучей, Советской

На все времена Ей остались верны

Под сводами Крепости Брестской!

ЗА НАШУ СОВЕТСКУЮ РОДИНУ - ОГОНЬ, БАТАРЕЯ! ОГОНЬ!

Там снова боец с гранатой встаёт:

В осколочной круговерти -

Он душу и кровь ЗА НАС отдаёт,

Он НАС спасает от смерти!

И вновь, воскресая в дыму и в огне,

Израненных сил не жалея,

Свой долг отдавая любимой стране,

ПАЛИТ ПО ВРАГУ БАТАРЕЯ!

...ЗА НАШУ СОВЕТСКУЮ РОДИНУ - ОГОНЬ, БАТАРЕЯ! ОГОНЬ!!!

С 14 по 18 июня 1941 г. у западных берегов Крыма состоялось большое учение Черноморского флота. По сложившейся традиции задачей учения была отработка действий сухопутных войск и кораблей по высадке и отражению морского десанта. За учениями наблюдал заместитель наркома ВМФ адмирал И.С. Исаков, В своих мемуарах нарком ВМФ Николай Герасимович Кузнецов писал: «20 июня из района учений в Севастополь вернулся Черноморский флот и получил приказ остаться в готовности № 2».

Несколько иное написано в официальном совершенно секретном труде «Хроника Великой Отечественной войны Советского Союза на Черноморском театре»: «В продолжение 19 и 20 июня корабли производили прием топлива, продовольствия и боезапаса», и никаких сведений о переходе на боевую готовность № 2.

Наоборот, после учений, как обычно, сотни офицеров, краснофлотцев и старшин были отпущены в город. В Доме флота давался концерт для моряков, а в Театре имени Луначарского шел спектакль Погодина «Кремлевские куранты» в исполнении актеров симферопольского театра им. М. Горького, поскольку артисты самого Театра им. Луначарского были в отпусках и на гастролях.

Адмирал Исаков должен был, как положено, провести разбор учений и на три-четыре дня задержаться в Севастополе. Но по неведомым причинам он отказался участвовать в разборе и отправился на вокзал. О войне адмирал узнал в поезде.

В 0 ч 55 мин 22 июня телеграмма наркома о переходе на оперативную готовность № 1 ушла из Москвы во флоты и флотилии.

В штабе Черноморского флота в ночь с 21 на 22 июня дежурил начальник штаба контр-адмирал Н.Д. Елисеев.

Но, как позже писал оперативный дежурный по Черноморскому флоту Н.Т. Рыбалко, Елисеев заглянул к нему около 23 часов и сказал: «Я на несколько минут отлучусь домой». Появился он только во втором часу ночи уже с телеграммой от наркома.

В штабе Черноморского флота телеграмму получили в 1 ч 03 мин 22 июня, В 1 ч 15 мин командующий Черноморским флотом объявил готовность № 1. Причем вначале на всякий случай было решено сделать это тихо, через так называемых оповестителей. Большая часть командного состава Черноморского флота находилась поздно вечером в Доме флота на севастопольской набережной недалеко от Памятника затонувшим кораблям. Но многие командиры были дома или в других местах. Поэтому в 1 ч 55 мин по главной базе Черноморского флота был объявлен большой сбор. Завыли сирены, постепенно стали гаснуть огни на улицах и в домах. Но достичь полного затемнения не удалось; тогда командование флота решило отключить все электропитание города. Севастополь погрузился во тьму. Горели лишь огни Херсонесского маяка и Инкерманские створные огни.

Почему горят маяки?! - возмутился Рыбалко. Его помощник капитан-лейтенант Левинталь растерянно ответил:

Не знаю, не работает связь.

Рыбалко схватил трубку и связался с начальником гарнизона генерал-майором П.А. Моргуновым. Выяснилось, что у Моргунова уже был по этому поводу неприятный разговор с командующим флотом адмиралом Ф.С. Октябрьским. Командиру 35-й батареи и начальнику караула Сухарной балки начальник гарнизона приказал срочно выслать мотоциклиста и передать, чтобы створные огни и маяки были немедленно выключены.

Наконец ориентиры на подходах к Севастополю с моря - Херсонесский маяк и Инкерманские створные огни - погасли.

Около трех часов ночи дежурному сообщили, что посты СНИС и ВНОС, оснащенные звукоуловителями, слышат шум авиационных моторов. Рыбалко доложил об этом Елисееву.

Позвонил начальник ПВО полковник Жилин, спросил:

Открывать ли огонь по неизвестным самолетам?

Доложите командующему, - ответил начальник штаба.

Рыбалко доложил командующему флотом. И тут между ними произошел разговор, записанный дежурным.

Октябрьский: «Есть ли наши самолеты в воздухе?»

Рыбалко: «Наших самолетов нет».

Октябрьский: «Имейте в виду, если в воздухе есть хоть один наш самолет, вы завтра будете расстреляны».

Рыбалко: «Товарищ командующий, как быть с открытием огня?»

Октябрьский: «Действуйте по инструкции».

Подстраховавшись с подчиненными, Октябрьский решил подстраховаться и у начальства, напрямую обратившись не к своему непосредственному начальству наркому ВМФ Кузнецову, а сразу в генштаб к Жукову. Адмирал доложил: «Система ВНОС флота докладывает о подходе со стороны моря большого количества неизвестных самолетов; флот находится в полной боевой готовности. Прошу указаний».

Георгий Константинович спросил адмирала:

Ваше решение?

Решение одно: встретить самолеты огнем противовоздушной обороны флота.

Переговорив с Тимошенко, Жуков ответил Октябрьскому:

Действуйте и доложите своему наркому.

Пока Октябрьский, Жуков и Тимошенко обсуждали традиционный русский вопрос «Что делать?», в штабе флота Рыбалко и Елисеев конкретно решали, что ответить начальнику ПВО полковнику Жилину. В конце концов Елисеев отважился:

Передайте приказание открыть огонь.

Открыть огонь! - скомандовал Рыбалко начальнику ПВО.

Но Жилин также хорошо понимал весь риск, связанный с этим, и вместо того чтобы произнести краткое «Есть!», ответил:

Имейте в виду, вы несете полную ответственность за это приказание. Я записываю его в журнал боевых действий.

А тем временем германские самолеты уже были над городом. Внезапно включились прожекторы, и открыли огонь зенитные батареи Севастополя. Всего город защищали сорок четыре 76-мм зенитные пушки, подчинявшиеся флоту. Постепенно к огню береговых зениток стали подключаться и зенитные орудия на некоторых кораблях. Задержка в стрельбе на кораблях была связана с тем, что к трем часам ночи еще ни один корабль не перешел на боевую готовность N° 1. Сделано это было гораздо позже. Так, к примеру, флагманский корабль линкор «Парижская Коммуна» перешел на боевую готовность № 1 лишь в 4 ч 49 мин, то есть уже после вражеского налета.

В 3 ч 48 мин на Приморском бульваре взорвалась первая бомба, через 4 мин на берегу напротив Памятника погибшим кораблям взорвалась еще одна бомба. Но это полбеды. В штаб флота оперативному дежурному с постов связи, с батарей и кораблей доносили, что в лучах прожекторов видны сбрасываемые парашютисты. Генерал-майор Моргунов доложил, что недалеко от 12-й батареи береговой обороны сброшено четыре парашютиста.

Усилить охрану штаба! - последовала реакция Рыбалко.

Сработал критский синдром. В городе началась паника. Поднятые по тревоге моряки и сотрудники НКВД бросились искать парашютистов. Была слышна беспорядочная стрельба.

Наутро выяснилось, что никаких парашютистов нет, а на улицах только среди мирных жителей подобрали 30 человек убитыми и свыше 200 ранеными. Понятно, что это дело не двух бомб.

Тем не менее «критский синдром» продолжал действовать. Рано утром 22 июня Крымский обком партии (секретарь обкома Булатов) телеграфировал горкомам и райкомам партии о введении военного положения в Крыму: «…приведите в боевую готовность партаппарат, все средства воздушной обороны. Поднимите отряды самообороны, мобилизуйте для них автомашины, вооружите боевым оружием, организуйте сеть постов наблюдения за самолетами и парашютными десантами, усильте охрану предприятий, важнейших объектов…»

Но вернемся в Севастополь. К четырем часам утра вражеский авианалет кончился, а еще через 13 минут над городом появились наши истребители. Налет производили самолеты Хе-111 из 6-го отряда эскадрильи KG4, базировавшейся на аэродроме Цйлистрия в Румынии. По советским данным, зенитчики сбили два «Хенкеля», но на самом деле все германские самолеты вернулись на свой аэродром.

В начале пятого часа Октябрьский позвонил Жукову и бодро отрапортовал:

Вражеский налет отбит. Попытка удара по кораблям сорвана. Но в городе есть разрушения.

С большим трудом подчиненным удалось убедить Октябрьского, что никакой попытки удара по кораблям не было, равно как и не было мифических парашютистов. Адмирал все еще сомневался, но в 4 ч 35 мин разрешил на всякий случай протралить фарватеры Северной и Южной бухт, а также входной фарватер к бонам.

Бригада траления немедленно приступила к работе, но ни одной мины обнаружено не было. А в тот же день вечером, в половине девятого, у входа в Северную бухту прогремел мощный взрыв - взорвался буксир «СП-12». К месту гибели буксира немедленно рванулись катера, но спасти удалось лишь пятерых из 31 члена экипажа.

В 1962 г. в своих мемуарах вице-адмирал И.И. Азаров написал о «СП-12»: «Это были первые жертвы войны от магнитно-донных мин, тогда еще нам неизвестных. Их ставила немецкая авиация при налете на Севастополь» {22} .

После войны в печати появились и другие легенды о германских магнитных минах и о том, как наши герои-моряки сумели распознать их действие и научились с ними бороться. Увы, на самом деле с первыми донными магнитными минами красные военморы познакомились еще в 1919 г. в боях на Северной Двине с английской речной флотилией. В СССР впервые магнитными минами занялось «Остехбюро» в 1923 г. Первая отечественная магнитная мина «Мираб» была принята на вооружение в 1939 г. Другой вопрос, что к началу войны наш ВМФ располагал всего лишь 95 минами «Мираб». А самое интересное, что немцы в 1940 г. продали СССР образцы своих магнитных мин. Но из-за системы советской тотальной секретности о минах «Мираб», равно как и о покупке германских магнитных мин руководство флота не соизволило известить даже командующих Балтийским и Черноморским флотами, я уж не говорю о простых минерах. И действительно, секреты закупленных еще в 1940 г. германских мин нашим морякам приходилось раскрывать уже в ходе войны, зачастую платя за это собственными жизнями.

Вновь вернемся в штаб Черноморского флота. Пока по всему Крыму ловили парашютистов, отрабатывая «критский вариант», в штабе флота царил «итальянский синдром». Неизвестные источники постоянно подбрасывали слухи о проходе итальянского флота через Дарданеллы и выходе оного в Черное море.

Действительно, в 12 часов дня 22 июня министр иностранных дел Италии Чиано ди Кортелашцо вызвал советского посла Н.В. Горелкина и сделал ему официальное заявление от имени итальянского правительства: «Ввиду сложившейся ситуации, в связи с тем, что Германия объявила войну СССР, Италия, как союзница Германии и как член Тройственного пакта, также объявляет войну Советскому Союзу с момента вступления германских войск на советскую территорию, т. е. с 5.30 22 июня» {23} .

Но этим все и ограничилось. Ни один итальянский боевой корабль даже не собирался идти в Проливы.

25 июня турецкий посол Хайдор Актай посетил МИД и передал Молотову вербальную ноту, где говорилось: «Турецкий посол имеет честь довести до сведения Народного комиссариата иностранных дел, что при наличии положения, созданного войной между Германией и СССР, Правительство Республики решило провозгласить нейтралитет Турции» {24} .

Из книги Удар по Украине [Вермахт против Красной Армии] автора Рунов Валентин Александрович22 июня 1941 года Личный адъютант А. Гитлера полковник Н. фон Белов вспоминал, что в последние дни перед нападением на Советский Союз «фюрер становился все более нервозным и беспокойным. Очень много говорил, ходил взад-вперед и казался чего-то срочно ожидающим. Только в ночь

Из книги Истребители - на взлет! автора Жирохов Михаил АлександровичГлава 3. ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ИЮНЯ 1941 ГОДА Начало Великой Отечественной войны для советских вооруженных сил связано прежде всего с драматическим поражением в приграничном сражении, развернувшемся с 22 июня 1941 года, - с удара немецких вооруженных сил по Красной Армии, со дня на

Из книги Сталинская истребительная война (1941-1945 годы) автора Хоффманн ЙоахимГлава 2. 22 июня 1941 года. Гитлер упреждает Сталина своим нападением Сталин 5 мая 1941 г. официально потребовал идейно-пропагандистской переориентации Красной Армии на идею наступления и превознес большое превосходство Красной Армии, но не коснулся вопроса собственно

Из книги Забытые герои войны автора Смыслов Олег СергеевичГлава 10. По всему фронту. Уже 22 июня 1941 года были убиты первые военнопленные Криминализирование армии противника развернулось сразу же после начала войны и стало подлинным полем деятельности Главного управления политической пропаганды Красной Армии (ГУППКА, вскоре –

Из книги Сталин и разведка накануне войны автора Мартиросян Арсен Беникович22 ИЮНЯ 1941 ГОДА Петр Михайлович Гаврилов в стенах Брестской крепости в тот роковой день оказался случайно. Можно сказать, что так распорядилась сама судьба. А как иначе?«В субботний вечер 21 июня, - вспомнит командир 44-го полка, - я приехал проведать больную жену и сынишку.

Из книги Истребители Люфтваффе в небе СССР. Операция «Барбаросса» июнь – декабрь 1941 г. автора Иванов С. В.Глава 1. С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ КЛЕВЕТА О РАЗВЕДКЕ В СВЯЗИ С 22 ИЮНЯ 1941 ГОДА? Все, что видим мы, - видимость только одна. Далеко от поверхности моря до дна. Омар Хайям Любая послевоенная ложь о любой минувшей войне начинается со лжи в адрес разведки. Дескать, она это не доглядела,

Из книги Великие герои Великой войны [Хроника народного подвига, 1941–1942] автора Сульдин Андрей Васильевич Из книги автора22 июня 1941 года Операция «Барбаросса» началась в первые часы 22 июня 1941 года с массированной атаки Люфтваффе на 31 основных советских аэродромах на протяжении от Балтийского до Черного моря. Кроме того, что атака была внезапной большинство аэродромов было в стадии

Из книги автора22 июня 1941 года Началась Великая Отечественная война, которая длилась 1418 дней и ночей.Тысячи немецких орудий в 03:3004:00 открыли огонь по советским пограничным заставам, по штабам, укреплениям, узлам связи. Одновременно 900 пикирующих бомбардировщиков и 200 истребителей

Из книги автора23 июня 1941 года 99-я стрелковая дивизия полковника Н.И.Дементьева вместе с пограничниками выбила из Перемышля гитлеровцев и удерживала город до 27 июня. Мобилизация. Колонны бойцов движутся на фронт. Москва, 23 июня 1941

Из книги автора24 июня 1941 года Начался советский контрудар в районе Гродно силами сформированной конно-механизированной группы (КМГ) под командованием заместителя командующего фронтом генерал-лейтенанта И. В. Болдина. К контрудару привлекли боеготовый 6-й мехкорпус (более 1000 танков)

Из книги автора25 июня 1941 года 100-я дивизия встала на пути танкового механизированного клина немцев, который устремился к Минску. Ее командир генерал-майор Иван Руссиянов вспоминал: «Наша дивизия была хорошо обучена, имела боевой опыт финской кампании… Однако сразу же встали перед нами

Из книги автора26 июня 1941 года Части Пограничных войск НКВД и Красной Армии, при поддержке 4-го Черноморского отряда пограничных судов и Дунайской флотилии, форсировали Дунай и вступили на территорию Королевства Румынии. Погиб 33-летний летчик, командир эскадрильи бомбардировщиков,

Из книги автора27 июня 1941 года Ленинградский горком партии и Военный совет Северного фронта первыми в стране приняли постановление о формировании народного ополчения. Так, в институте имени П.Ф.Лесгафта в первые дни войны были сформированы партизанские отряды в составе 268 человек для

Из книги автора29 июня 1941 года Завершилась битва за Дубно-Луцк-Броды – одно из крупнейших танковых сражений в истории, проходившее во время Великой Отечественной войны в июне 1941 года. Известна также под названиями битва за Броды, танковое сражение под Дубно-Луцком-Ровно. В сражении с

Из книги автора30 июня 1941 года Немецкие войска ворвались во Львов 30 июня. Первые же дни их хозяйничанья в захваченном городе ознаменовались кровавыми оргиями и неслыханными издевательствами над мирным населением. Из материалов Нюрнбергского процесса известно, что еще до захвата

Вячеслав Молотов, Народный комиссар иностранных дел СССР:

«Советник германского посла Хильгер, когда вручал ноту, прослезился».

Анастас Микоян, член Политбюро ЦК:

«Сразу члены Политбюро собрались у Сталина. Решили, что надо сделать выступление по радио в связи с началом войны. Конечно, предложили, чтобы это сделал Сталин. Но Сталин отказался — пусть Молотов выступит. Конечно, это было ошибкой. Но Сталин был в таком подавленном состоянии, что не знал, что сказать народу».

Лазарь Каганович, член Политбюро ЦК:

«Ночью мы собрались у Сталина, когда Молотов принимал Шуленбурга. Сталин каждому из нас дал задание — мне по транспорту, Микояну — по снабжению».

Василий Пронин, председатель исполкома Моссовета:

«21 июня 1941 г. в десятом часу вечера нас с секретарём Московского комитета партии Щербаковым вызвали в Кремль. Едва мы присели, как, обращаясь к нам, Сталин сказал: «По данным разведки и перебежчиков, немецкие войска намереваются сегодня ночью напасть на наши границы. Видимо, начинается война. Всё ли у вас готово в городской противовоздушной обороне? Доложите!» Около 3 часов ночи нас отпустили. Минут через двадцать мы подъехали к дому. У ворот нас ждали. «Звонили из ЦК партии, — сообщил встречавший, — и поручили передать: война началась и надо быть на месте».

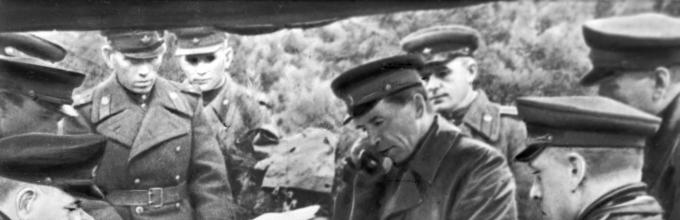

- Георгий Жуков, Павел Батов и Константин Рокоссовский

- РИА Новости

Георгий Жуков, генерал армии:

«В 4 часа 30 минут утра мы с С.К.Тимошенко приехали в Кремль. Все вызванные члены Политбюро были уже в сборе. Меня и наркома пригласили в кабинет.

И.В. Сталин был бледен и сидел за столом, держа в руках не набитую табаком трубку.

Мы доложили обстановку. И.В.Сталин недоумевающе сказал:

«Не провокация ли это немецких генералов?»

«Немцы бомбят наши города на Украине, в Белоруссии и Прибалтике. Какая же это провокация...» — ответил С.К.Тимошенко.

…Через некоторое время в кабинет быстро вошёл В.М.Молотов:

«Германское правительство объявило нам войну».

И.В.Сталин молча опустился на стул и глубоко задумался.

Наступила длительная, тягостная пауза».

Александр Василевский, генерал-майор:

«В 4 часа с минутами нам стало известно от оперативных органов окружных штабов о бомбардировке немецкой авиацией наших аэродромов и городов».

Константин Рокоссовский, генерал-лейтенант:

«Около четырёх часов утра 22 июня по получении телефонограммы из штаба вынужден был вскрыть особый секретный оперативный пакет. Директива указывала: немедленно привести корпус в боевую готовность и выступить в направлении Ровно, Луцк, Ковель».

Иван Баграмян, полковник:

«…Первый удар немецкой авиации, хотя и оказался для войск неожиданным, отнюдь не вызвал паники. В трудной обстановке, когда всё, что могло гореть, было объято пламенем, когда на глазах рушились казармы, жилые дома, склады, прерывалась связь, командиры прилагали максимум усилий, чтобы сохранить руководство войсками. Они твёрдо следовали тем боевым предписаниям, которые им стали известны после вскрытия хранившихся у них пакетов».

Семён Будённый, маршал:

«В 4:01 22.06.41 мне позвонил нарком товарищ Тимошенко и сообщил, что немцы бомбят Севастополь и нужно ли об этом докладывать товарищу Сталину? Я ему сказал, что немедленно надо доложить, но он сказал: «Звоните Вы!» Я тут же позвонил и доложил не только о Севастополе, но и о Риге, которую немцы также бомбят. Тов. Сталин спросил: «А где нарком?» Я ответил: «Здесь со мной рядом» (я уже был в кабинете наркома). Тов. Сталин приказал передать ему трубку…

Так началась война!»

- РИА Новости

Иосиф Гейбо, заместитель командира полка 46-го ИАП, ЗапВО:

«…У меня в груди похолодело. Передо мною четыре двухмоторных бомбардировщика с чёрными крестами на крыльях. Я даже губу себе закусил. Да ведь это «юнкерсы»! Германские бомбардировщики Ю-88! Что же делать?.. Возникла ещё одна мысль: «Сегодня воскресенье, а по воскресеньям у немцев учебных полётов не бывает». Выходит, война? Да, война!»

Николай Осинцев, начальник штаба дивизиона 188-го зенитно-артиллерийского полка РККА:

«22-го числа в 4 часа дня утра услышали звуки: бум-бум-бум-бум. Оказалось, что это немецкая авиация неожиданно налетела на наши аэродромы. Наши самолёты эти свои аэродромы не успели даже сменить и оставались все на своих местах. Их почти всех уничтожили».

Василий Челомбитько, начальник 7-го отдела Академии бронетанковых и механизированных войск:

«22 июня наш полк остановился на отдых в лесу. Вдруг видим, летят самолёты, командир объявил учебную тревогу, но неожиданно самолёты начали нас бомбить. Мы поняли, что началась война. Здесь же в лесу в 12 часов дня выслушали речь т. Молотова по радио и в этот же день в полдень получили первый боевой приказ Черняховского о выступлении дивизии вперёд, по направлению к Шяуляю».

Яков Бойко, лейтенант:

«Сегодня, т.е. 22.06.41 г., выходной день. Во время того, как писал я вам письмо, вдруг слышу по радио о том, что озверелый гитлеровский фашизм бомбил наши города... Но это им дорого обойдется, и Гитлер больше жить в Берлине перестанет... У меня сейчас в душе только одна ненависть и стремление уничтожить врага там, откуда он пришёл...»

Пётр Котельников, защитник Брестской крепости:

«Под утро нас разбудил сильный удар. Пробило крышу. Меня оглушило. Увидел раненых и убитых, понял: это уже не учения, а война. Большинство солдат нашей казармы погибли в первые секунды. Я вслед за взрослыми бросился к оружию, но винтовки мне не дали. Тогда я с одним из красноармейцев кинулся тушить вещевой склад».

Тимофей Домбровский, красноармеец-пулеметчик:

«Самолёты поливали нас огнём сверху, артиллерия — миномёты, тяжёлые, лёгкие орудия — внизу, на земле, причём все сразу! Мы залегли на берегу Буга, откуда видели всё, что творилось на противоположном берегу. Все сразу поняли, что происходит. Немцы напали — война!»

Деятели культуры СССР

- Диктор Всесоюзного радио Юрий Левитан

Юрий Левитан, диктор:

«Когда ранним утром нас, дикторов, вызвали на радио, уже начали звонки раздаваться. Звонят из Минска: «Вражеские самолёты над городом», звонят из Каунаса: «Город горит, почему ничего не передаёте по радио?», «Над Киевом вражеские самолёты». Женский плач, волнение: «Неужели война»?.. И вот я помню — включил микрофон. Во всех случаях я помню себя, что я волновался только внутренне, только внутренне переживал. Но здесь, когда я произнес слова «говорит Москва», чувствую, что дальше говорить не могу — застрял комок в горле. Из аппаратной уже стучат — «Почему молчите? Продолжайте!» Сжал кулаки и продолжал: «Граждане и гражданки Советского Союза…»

Георгий Князев, директор Архива АН СССР в Ленинграде:

По радио передали речь В.М.Молотова о нападении на Советский Союз Германии. Война началась в 4 1/2 часа утра нападением германской авиации на Витебск, Ковно, Житомир, Киев, Севастополь. Есть убитые. Советским войскам дан приказ отбить врага, выгнать его из пределов нашей страны. И дрогнуло сердце. Вот он, тот момент, о котором мы боялись даже думать. Впереди... Кто знает, что впереди!»

Николай Мордвинов, актёр:

«Шла репетиция Макаренко... Без разрешения врывается Аноров... и тревожным, глухим голосом сообщает: «Война с фашизмом, товарищи!»

Итак, открылся самый страшный фронт!

Горе! Горе!»

Марина Цветаева, поэт:

Николай Пунин, историк искусств:

«Вспомнились первые впечатления от войны… Речь Молотова, о которой сказала вбежавшая с растрёпанными волосами (поседевшими) в чёрном шёлковом китайском халате А.А. (Анна Андреевна Ахматова) ».

Константин Симонов, поэт:

«О том, что война уже началась, я узнал только в два часа дня. Всё утро 22 июня писал стихи и не подходил к телефону. А когда подошёл, первое, что услышал: война».

Александр Твардовский, поэт:

«Война с Германией. Еду в Москву».

Ольга Бергольц, поэт:

Русские эмигранты

- Иван Бунин

- РИА Новости

Иван Бунин, писатель:

«22 июня. С новой страницы пишу продолжение этого дня — великое событие — Германия нынче утром объявила войну России — и финны и румыны уже «вторглись» в «пределы» её».

Пётр Махров, генерал-лейтенант:

«День объявления войны немцами России, 22 июня 1941 года, так сильно подействовал на всё мое существо, что на другой день, 23-го (22-е было воскресенье), я послал заказное письмо Богомолову [советскому послу во Франции], прося его отправить меня в Россию для зачисления в армию, хотя бы рядовым».

Граждане СССР

- Жители Ленинграда слушают сообщение о нападении фашистской Германии на Советский Союз

- РИА Новости

Лидия Шаблова:

«Мы драли дранку во дворе, чтобы покрыть крышу. Окно кухни было открыто, и мы услышали, как по радио объявили, что началась война. Отец замер. У него опустились руки: «Крышу, видимо, уже не доделаем...».

Анастасия Никитина-Аршинова:

«Рано утром нас с детьми разбудил ужасный грохот. Рвались снаряды, бомбы, визжали осколки. Я, схватив детей, босиком выбежала на улицу. Мы едва успели прихватить с собой кое-что из одежды. На улице царил ужас. Над крепостью (Брестской) кружили самолёты и сбрасывали на нас бомбы. Вокруг в панике метались женщины и дети, пытаясь спастись. Передо мной лежали жена одного лейтенанта и её сын — обоих убило бомбой».

Анатолий Кривенко:

«Жили мы недалеко от Арбата, в Большом Афанасьевском переулке. В тот день солнца не было, небо было затянуто облаками. Я гулял во дворе с мальчишками, мы гоняли тряпичный мячик. И тут из подъезда выскочила моя мама в одной комбинации, босиком, бежит и кричит: «Домой! Толя, немедленно домой! Война!»

Нина Шинкарева:

«Мы жили в поселке в Смоленской области. В тот день мама поехала в соседнее село за яйцами и маслом, а когда вернулась, папа и другие мужчины уже ушли на войну. В этот же день жителей стали эвакуировать. Приехала большая машина, и мама надела на нас с сестрой всю одежду, что была, чтобы зимой тоже было что надеть».

Анатолий Вокрош:

«Мы жили в деревне Покров Московской области. В тот день мы с ребятами собирались на речку ловить карасей. Мать поймала меня на улице, сказала, чтобы сначала поел. Я пошел в дом, кушал. Когда стал намазывать мёд на хлеб, раздалось сообщение Молотова о начале войны. После еды я убежал с мальчишками на речку. Мы носились в кустах, кричали: «Война началась! Ура! Мы всех победим!». Мы абсолютно не понимали, что это всё означает. Взрослые обсуждали новость, но не помню, чтобы в деревне была паника или страх. Деревенские занимались привычными делами, и в этот день, и в следующие из городов съезжались дачники».

Борис Власов:

«В июне 1941 года приехал в Орёл, куда распределили сразу после окончания гидрометеорологического института. В ночь на 22 июня я ночевал в гостинице, так как вещи в отведенную квартиру перевезти ещё не успел. Под утро я слышал какую-то возню, суматоху, а сигнал тревоги проспал. По радио объявили, что в 12 часов будет передано важное правительственное сообщение. Тут я понял, что проспал не учебную, а боевую тревогу — началась война».

Александра Комарницкая:

«Я отдыхала в детском лагере под Москвой. Там руководство лагеря объявило нам, что началась война с Германией. Все —вожатые и дети — начали плакать».

Нинель Карпова :

«Сообщение о начале войны мы слушали из репродуктора на Доме обороны. Там толпилось много людей. Я не расстроилась, наоборот загордилась: мой отец будет защищать Родину… Вообще люди не испугались. Да, женщины, конечно, расстроились, плакали. Но паники не было. Все были уверены, что мы быстро победим немцев. Мужчины говорили: «Да немцы от нас драпать будут!».

Николай Чебыкин:

«22 июня — это было воскресенье. Солнечный такой день! И мы с отцом, лопатами копали погреб под картошку. Около двенадцати часов. Где-то без пяти минут, сестра моя Шура открывает окно и говорит: «По радио передают: «Сейчас будет передано очень важное правительственное сообщение!» Ну, мы поставили лопаты и пошли слушать. Это выступал Молотов. И он сказал, что германские войска, вероломно, без объявления войны напали на нашу страну. Перешли государственную границу. Красная армия ведёт тяжёлые бои. И закончил он словами: «Наше дело — правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!».

Немецкие генералы

- РИА Новости

Гудериан:

«В роковой день 22 июня 1941 года в 2 часа 10 минут утра я поехал на командный пункт группы и поднялся на наблюдательную вышку южнее Богукалы. В 3 часа 15 минут началась наша артиллерийская подготовка. В 3 часа 40 мин. — первый налёт наших пикирующих бомбардировщиков. В 4 часа 15 минут началась переправа через Буг передовых частей 17-й и 18-й танковых дивизий. В 6 часов 50 минут у Колодно я переправился на штурмовой лодке через Буг».

«22 июня в три часа с минутами четыре корпуса танковой группы при поддержке артиллерии и авиации, входившей в состав 8-го авиационного корпуса, пересекли государственную границу. Бомбардировочная авиация наносила удары по аэродромам противника, имея задачу парализовать действия его авиации.

В первый день наступление проходило полностью по плану».

Манштейн:

«Уже в этот первый день нам пришлось познакомиться с теми методами, которыми велась война с советской стороны. Один из наших разведывательных дозоров, отрезанный врагом, был потом найден нашими войсками, он был вырезан и зверски искалечен. Мой адъютант и я много ездили по районам, в которых ещё могли находиться части противника, и мы решили не отдаваться живыми в руки этого противника».

Блюментритт:

«Поведение русских даже в первом бою разительно отличалось от поведения поляков и союзников, потерпевших поражение на Западном фронте. Даже оказавшись в кольце окружения, русские стойко оборонялись».

Немецкие солдаты и офицеры

- www.nationaalarchief.nl.

Эрих Менде, обер-лейтенант:

«Мой командир был в два раза старше меня, и ему уже приходилось сражаться с русскими под Нарвой в 1917 году, когда он был в звании лейтенанта. «Здесь, на этих бескрайних просторах, мы найдём свою смерть, как Наполеон... — не скрывал он пессимизма. — Менде, запомните этот час, он знаменует конец прежней Германии».

Иоганн Данцер, артиллерист :

«В самый первый день, едва только мы пошли в атаку, как один из наших застрелился из своего же оружия. Зажав винтовку между колен, он вставил ствол в рот и надавил на спуск. Так для него окончилась война и все связанные с ней ужасы».

Альфред Дюрвангер, лейтенант:

«Когда мы вступили в первый бой с русскими, они нас явно не ожидали, но и неподготовленными их никак нельзя было назвать. Энтузиазма (у нас) не было и в помине! Скорее, всеми овладело чувство грандиозности предстоящей кампании. И тут же возник вопрос: где, у какого населённого пункта эта кампания завершится?!»

Губерт Бекер, лейтенант:

«Это был знойный летний день. Мы шли по полю, ничего не подозревая. Вдруг на нас обрушился артиллерийский огонь. Вот так и произошло моё боевое крещение — странное чувство».

Гельмут Пабст, унтер-офицер

«Наступление продолжается. Мы непрерывно продвигаемся вперед по территории противника, приходится постоянно менять позиции. Ужасно хочется пить. Нет времени проглотить кусок. К 10 утра мы были уже опытными, обстрелянными бойцами, успевшими немало повидать: брошенные неприятелем позиции, подбитые и сгоревшие танки и машины, первые пленные, первые убитые русские».

Рудольф Гшёпф, капеллан:

«Эта гигантская по мощности и охвату территории артподготовка походила на землетрясение. Повсюду были видны огромные грибы дыма, мгновенно выраставшие из земли. Поскольку ни о каком ответном огне речи не было, нам показалось, что мы вообще стерли эту цитадель с лица земли».

Ганс Бекер, танкист:

«На Восточном фронте мне повстречались люди, которых можно назвать особой расой. Уже первая атака обернулась сражением не на жизнь, а на смерть».

В последнее время знакомство с новыми людьми порождает целый ряд стандартных вопросов, обращенных ко мне. Происходит это примерно так: — Меня зовут Павел Есипов. Я председатель Совета областной автономии поморов.

– Ах, да, что-то слышали о вас. Вот только не понятно — почему вы себя русскими не считаете?

И так…

Во-первых, ни у кого не возникает желания задать такой вопрос армянам, вепсам или камчадалам. Поморы, как и перечисленные народы, являются россиянами, но не забывают и собственного этнического самоназвания, оставшегося от предков. Что касается отношений с иностранцами, то для них все население России – русские. И действительно, если быть точным, то в переводе с английского «Russia» это Русь, т.е. страна русских (russian), а не россиян. Почему отошли от логичного перевода названия страны мне не совсем понятно. Если русские — это все население Руси, то в этом понимании и я русский.

Во-вторых, для меня самого всегда было понятней — кто такой помор, чем кто такой русский. Живу в России — значит русский? Но я, как наверное и любой россиянин, с детства имею перед глазами сформированный кинематографом и литературой собирательный образ русского. Это идущий в льняной рубахе и лаптях по залитому солнцем ржаному полю светловолосый гусляр – Садко. Со временем, я стал задумываться над тем, что образ моих земляков несколько не вяжется с тем, что я привык понимать под русским народом. Поморы, к коим я себя отношу, на исторических фотографиях запечатлены в виде зверобоев, укутанных в совики и долгоухие шапки-цебаки, с гарпунами-кутилами в руке и шагающими в кожаных бахилах наперекор обжигающему ветру по ледяному насту. Что поделать, коль не колосится в наших краях рожь, в рубахе и летом не шибко разгуляешься, а в лаптях у нас только по дому ходили… Я знаю — чем жили и чем живут поморы, какие обряды справляли, какие песни пели, во что рядились. История народа русского для меня — это история всего государства российского. Многое из того, что преподавали мне в школе как историю русского народа, сильно разнилось с историей края Поморского. Ведь не было у нас ига татаро-монгольского, крепостного права поморы не знали, у нас был разработан свой «Поморский Судебник», в котором особое место уделялось «Статьям о бесчестии». Царские чиновники обращались к поморам только по имени и отчеству, а в остальной России людей называли по уменьшительным прозвищам. Решения «Поморского Мира» не решался отменять даже Иоанн Грозный. У поморов вообще было чему поучиться. Ещё до Петра I поморы имели свой торговый и промысловый флот, так что строить флот и торговать с «заграницею» мы научили столицу. Не заостряли как-то на этом внимание, когда единую общность «советский народ» лепили. Сейчас, наверное, самое время восполнять пробелы в знании истории. Пусть кто-то из земляков говорит, что их род берет начало от перебравшихся в земли Заволочья славных новгородцев и стесняется быть уличенным в родстве с финно-уграми, жившими в Поморье веками. Я их не сужу. За них самих лучше всего говорят названия наших деревень, рек и озер, перевести которые можно только поглядывая в русско-финский разговорник. На вопрос «Почему я не считаю себя русским?» обычно отвечаю: -Я россиянин. Но мой народ называл себя поморами и, у меня нет оснований предавать предков и отказываться от привычного самоназвания моего народа. И в России, и зарубежом, услышав, что я помор знающие историю люди начинают одобрительно кивать головой. Значит нужно гордиться своими корнями.

Но ведь поморы это те, кто у моря живут и рыбу ловят, -говорят мне. –Пардон, отвечаю я, мало ли в России прибрежных территорий? Да хоть Приморский край возьмите, кто себя там помором называет? Нет таких. Ведь это не «профсоюз моряков, речников и полярников», а народ, объединенный общей историей, традициями, языком, промыслами. Он только в нашем краю есть. А те, кто у моря живут и рыбу ловят, называются приморцами и рыбаками. Поморы они и сухопутные есть, на промысел не ходящие.

Тот факт, что наше самоназвание связано с морем не удивительно. Названия многих народов связаны либо с местом их исторического проживания (топоэтнонимы), либо с традиционными промыслами. Так, например, кыргызы- это жители «красных» местностей. Самоназвание татар происходит от тюрского «тат» — чужой и «ар» – люди, т.е. чужие люди, а ненец означает «человек». Финно-угорский этноним мещера происходит от mesh (пчела), подразумевая, что мещеряки были пчеловодами.

А почему, собственно, к вам должно быть особенное отношение? Вы что – ущербные? Нет, отвечаю я, наоборот. Мы гордимся своими знаменитыми земляками такими, как ученый Михайло Ломоносов, скульптор Федот Шубин, бессменный управитель Аляски Александр Баранов. Кроме того, поморская земля дала России таких знаменитых землепроходцев, как Ермак, Дежнёв, Хабаров, Стадухин, Атласов, которые раньше других ходили за Урал и осваивали Сибирские земли, а позже вели освоение Дальнего Востока и Аляски. Также из поморов вышли Стефан Пермский — ближайший сподвижник Сергия Радонежского по объединению Руси, Иоанн Кронштадский, герой Великой Отечественной войны адмирал Николай Кузнецов и многие другие великие люди земли Российской.

Но ведь вы не похожи на ненцев… За что вас к малочисленным причислять? – спрашивают меня. -Мало нас осталось, да и закон таков. А что славянский тип лица у помора, так это не причина закон на нас не распространять. Или славянские народы не могут быть малочисленными?

Иной раз пытливый собеседник интересуется — может ли он себя считать помором, если, к примеру, его папа украинец, а сам он всю жизнь в Архангельской области прожил и украинцем себя не ощущает. Если тебе близка культура нашего народа, их образ жизни, история и традиции, то почему нет? – отвечаю я. Самым великим русским мы по праву считаем Пушкина, корни которого берут свое начало, в том числе, и на далеком африканском континенте. Главное – что ты сделал для своего народа и насколько тебе духовно близок этот народ. Замечу, что величайший помор Михайло Ломоносов родом был из Холмогор, а это совсем нельзя назвать морским побережьем. Ну да ладно, надеюсь, вы меня поняли. Остальное можете найти в библиотеках. А тех, кому близка моя позиция, ждем в организации. Вместе мы добьёмся многого.

Павел Есипов

Поморье и поморы, когда Поморье стало частью Русского государства

Историк В.Н. Татищев дает два определения Поморья:

«…обсчее имя Поморие, а по уездам Архангельской, Колмоград, Вага, Тотьма, Вологда, Каргополь, Чаронда (прим. Вологодская обл.) и Олонец (прим. Карелия)»;

«Есть северная часть России, в которой все по берегу Белого и Северного моря от границы Корелии с Финами на восток до гор Великого пояса или Урала заключается. К югу же издревле русские помалу часть по части овладели и к Руси приобсчали… Ныне же все оное и есче с немалою прибавкою под властию Поморской губернии состоит». Почти буквально такое содержание понятию Поморье дано и в «Географическом словаре российского государства» 1804 года.

Есть мнение о том, что поморы это потомки древнеславянских переселенцев или просто северные русские. Попробуем разобраться так ли это на самом деле.

Итак, историки утверждают, что этноним «помор» возник не позднее 12 века на юго-западном (Поморском) берегу Белого моря и в течение 14-16 вв распространился далеко на юг и восток от места своего возникновения. Этноним «русский» начал свое хождение с момента образования единого централизованного государства Русь в 15-16 веках. Ранее термин «русский» имел значение аналогичное термину «россиянин» и обозначал все население Руси, находящееся в подданстве у великого князя московского (согражданство). До объединения некогда самостоятельных княжеств (Новгородского, Ростово-суздальского, Тмутараканского и пр.) под началом Москвы славянские племена не имели общего этнического самоназвания и звались новгородцами, ростово-суздальцами, вятичами, кривичами и московитами соответственно. Некогда «ничейные» земли Поморья (Заволочья) взяло под свою опеку Новгородское княжество, а после победы над новгородцами московского князя Ивана III в июле 1471 на реке Шелони поморские земли были присоединены к зарождающемуся русскому государству. Однако коренное население по-прежнему называло себя поморами.

Летописи говорят о том, что славяне постепенно осваивали земли Заволочья, аборигенами которых изначально являлись финно-угорские племена (саамы, вепсы, карела, ямь и пр.). Поскольку финны на Севере Руси были аборигенами, а славяне – пришельцами, то последние подверглись значительному влиянию того народа, в чью страну они пришли. Сведений о массовых переселениях славянских племен нет. Именно в это время и появляется этноним «поморы». Поморы действительно были потомками первых древнеславянских переселенцев, но, в то же время они были и потомками угро-финнов. Рожденные от смешанных браков, впитавшие в себя черты двух антропологических ветвей и воспитанные на самобытной местной культуре, поморы не знали другой родины кроме Поморья. Что касается языков, то угорская ветвь народа говорила на венгерском, вогульском и остякском языках. Финно-пермская ветвь на удмуртском и коми, марийском и мордовском, а так же на карельском, эстонском и суоми языках. В последствии аборигенные языки, в силу закрепления русского в качестве официального государственного языка, фактически не сохранились и наличествуют лишь в топонимике древних названий населенных пунктов и гидронимах (названиях водных объектов). Михайло Ломоносов пишет про своих земляков в своей «Древней российской истории…»: «Древность тамошней чуди доказывают и поныне живущие по Двине чудского рода остатки, которые через сообщение с новогородцами природный свой язык позабыли».

Даже после образования единого русского государства упоминания Руси (Расеи) в устах поморов звучали как упоминание о некой таинственной далекой стране, не имеющей постоянного сообщения с их малой родиной. Так, в произведении «Год на Севере», написанном в результате литературной экспедиции 1855 года известный русский литератор Сергей Максимов процитировал своего попутчика- помора: «Пошто же эти тебе песни-то? По мне, кажись, ехал ты напрасно: у вас там, в Рассее, лучше, красивее, бают, наших песни эти. Не надо бы…». М.М. Пришвин, путешествовавший летом 1907г по Русскому Северу и беседовавший с коренными поморами записал такой диалог: “Почему же вы отделяете себя от России? — говорил я, — вы тоже русские”. -Мы не от России дышим! Впереди вода, сзади мох… Мы сами по себе”, — отвечали Пришвину поморы. (“За волшебным колобком. Из записок на крайнем севере России и Норвегии”).

Откуда же берут начало этноним «помор» и топоним «Поморье», как территория их расселения. Попробуем разобраться…

Необходимо сразу отметить, что системного изучения поморов как самостоятельной этнической общности до последнего времени не было. Фактически единственной попыткой такого исследования явились работы Т. А. Бернштам «Русская народная культура Поморья в XIX — начале XX в.» и «Поморы: формирование группы и системы хозяйствования» написанные в результате ряда экспедиций. Хотя труды Бернштам содержат большое количество действительно ценного материала, основной ошибкой этих исследований была попытка изучения поморов как субъэтноса русских или просто северных русских. С не меньшим успехом можно было бы изучать народ коми (зырян) или татар, живущих на севере, в качестве «недоэтносов» русской этнической группы. Одновременно вполне оправданным было бы и исследование поморов как прямых потомков финнов (лопарей). Однако, что сделано, то сделано. Ценность работ Бернштам в том, что она документально зафиксировала существование такой этнической общности, как поморы и определила территориальные границы ядра ярко выраженного этнического поморского самосознания. При изучении места появления этнонима «помор» нельзя не обратить внимание на один существенный момент. Считается, что первоначально этноним «помор» зародился на Юго-Западном или так называемом «Поморском берегу» Белого моря. Однако, Поморским берегом именуется лишь одна из семи частей беломорского побережья, простилающаяся от Онеги до Кеми. Остальные носят названия: Зимний, Летний, Онежский, Карельский, Кандалакшский и Терский берега. Вполне логичным было бы назвать один из этих берегов приморским (от приморье), а в качестве этнонима взять термин «приморец», но этого не произошло. Почему? По-видимому, причиной тому является первичность этнонима «помор» для определенной группы населения побережья Белого моря и вторичность производного от этого этнонима топонима «Поморский берег». Вероятно, для людей называвших себя поморами, кроме общности территории проживания важными являлись и другие составляющие, присущие именно этой этнической группе и позволяющие осознавать свою «особливость».

Не смотря на значительную ассимиляцию поморов в русском суперэтносе к 19-20 векам, Т. Бернштам выделила три основные группы поморов:

1)- жители считают поморами только себя и таковыми их признают и называют жители всего побережья, севернорусское и нерусское население; 2) — считают и называют поморами себя и жителей Поморского берега; так же их называют севернорусское население и соседнее нерусское население; 3) – называют себя поморами, но существуют другие названия и самоназвания; жители других берегов их поморами не считают и не называют, а севернорусское и соседнее нерусское население называет.

Население Карельского и Кандалакшского берегов делило известных им жителей побережья на «настоящих поморов» (ходящих на промысел на Мурман) и «оседлых поморов»- всех остальных.

Подтверждением тому, что «помор» является этнонимом, а не термином, обозначающим население прибрежной полосы или морских промысловиков, служит тот факт, что более нигде на Руси жители морского побережья, а равно и рыбаки, себя поморами не считают.

Этноним «помор» и топоним «поморье» появляются в славянских источниках еще в 11-12 веках, долго соседствуют с этнонимами «чудь белоглазая», «чудь заволоцкая» и топонимом «Заволочье», пока примерно в 15-16 веках не замещают их окончательно. К этому моменту под поморами окончательно понимается вольное славяноязычное укоренившееся население Северо-Восточной Европы, на которую распространяется и топоним «Поморье». Причины, по которым славянское название «чудь белоглазая (чудь заволоцкая)» и термин «Заволочье» среди коренных народов не прижились, вполне понятны. «Чудь» в северорусских говорах обозначало «странный», «идущий против обычаев русских» и им первые славянские переселенцы называли все коренное население Подвинья. Называть родные земли «Заволочьем» коренное, пусть и сильно обрусевшее население не могло. Этот термин родился в местах, для которых чудские земли находятся где-то «за волоком», или попросту за водоразделом рек бассейна Белого моря. Мы сейчас так говорим о «загранице» или «забугорье».

Характер помора. «…Все иностранцы, побывавшие в те времена на Руси, и летописцы отметили различие в характерах северного и южного «народонаселения». У дружинников Южной Руси они отметили храбрость и стремительность в нападении, но отличиться стойкостью те не могли. Противоположное суждение можно узнать о населении Северной Руси: «оно не любит вообще войн, не отличается стремительностью натиска; но где нужно стать крепко и защищаться, там оно неодолимо; здесь, на севере, образовался тот русский воин, которого по известному выражению, можно убить, но не сдвинуть с места. Северное русское народонаселение, как сказано, не отличается в истории порывистыми движениями; в поведении его мы замечаем преимущественно медленность, осторожность, постоянство в достижении цели, обдуманность, осторожность в приобретении, стойкость в защите приобретенного. Соответственно характеру народонаселения, все на севере принимает характер прочности».

Кто может считать себя помором?

Помором, как в прочем и русским, украинцем или татарином может называть себя каждый, ощущающий свое духовное и (или) кровное родство с населением Поморья, чувствующий близость культуры, религии, обычаев этих мест и обладающий особым характером, закаленным вековой суровостью поморского Севера

Публикации раздела Традиции

«Батюшко Океан, Студеное море». Традиции поморов в сказках и былинах

П оморы издавна заселяли побережье Белого моря. Они были искусными судостроителями и мореходами и, по легенде, первыми достигли полярного архипелага Шпицберген. С морем связана вся их жизнь: промыслы, традиции и фольклор.

Читаем северные былины и сказки, чтобы разобраться, как жили поморы и что они говорили о справедливости, рыбной ловле и о своих женах.

«Помору все от моря»

Василий Переплетчиков. Поморы въезжают в Архангельский порт. 2-я половина XIX века

Шлюпка с людьми Виллема Баренца проходит вдоль русского корабля. Гравюра 1598 года

Митрофан Берингов. Рыбак-помор с морским окунем. Год неизвестен. Фотография: goskatalog.ru

Жизнь поморов строилась вокруг морских промыслов. Во время плаваний они ловили рыбу и тюленей, добывали жемчуг. В старинных пословицах говорится: «Наше поле - море», «И радость, и горе - помору все от моря», «У моря живем, морем кормимся, море - наша кормилица». Морские сюжеты появлялись и в обрядовом фольклоре - например, традиционных сказках и былинах . Их рассказывали во время тяжелой монотонной работы или зимними вечерами за починкой рыболовных сетей.

«Север сыграл выдающуюся роль в русской культуре. Он спас нам от забвения русские былины, русские старинные обычаи, русскую деревянную архитектуру, русскую музыкальную культуру, русские трудовые традиции».

Дмитрий Лихачев, филолог и академик

Многие сказки про морские походы начинались с описания места действия - побережья: «Давно это было. На берегу Белого моря жили три брата» . Поморы считали плавание испытанием, из которого достойные возвращаются домой победителями, а спасовавшие перед стихией - погибают. Но про них говорили не «утонул», а «море взяло». Осуждать подобные «решения» было не принято: море олицетворяло собой справедливость.

«Он грозно простер окровавленные руки к морю и закричал с воплем крепким:

- Батюшко Океан, Студеное море! Сам и ныне рассуди меня с братом!

Будто гром, сгремел Океан в ответ Гореславу. Гнев учинил в море. Седой непомерный вал взвился над лодьей, подхватил Лихослава и унес его в бездну».Отрывок из поморского сказания «Гнев» (Борис Шергин. «Поморские были и сказания»)

По поверью, хозяин моря - «Никола - бог морской» - тоже любил сказки. Поморы часто брали в поход опытного сказочника. От него зависела удача рыбаков: если получится убаюкать хозяина, рыба останется без присмотра и попадет в сети. Поэтому сказочник говорил нараспев, мягко и монотонно.

«За песни да за басни мне с восемнадцати годов имя было с отчеством. На промысле никакой работы задеть не давали. Кушанье с поварни, дрова с топора - знай пой да говори… Вечером народ соберется, я сказываю. Мужиков людно сидит, торопиться некуда, кабаков нет. Вечера не хватит - ночи прихватим… Дале один по одному засыпать начнут. Я спрошу: «Спите, крещеные?» - «Не спим, живем! Дале говори».

От рыбы до жемчуга - поморские промыслы

Николай Рерих. Поморяне. Утро. 1906

Валентин Серов. Поморы. 1894

Климент Редько. Поморы шкерят треску. 1925

Жители Белого моря называли себя «трескоедками»: рыба была основой их рациона, а рыболовство - главным промыслом. В сказках приключения часто начинались с поездки на тоню - так называлось место сезонной ловли.

«Выехали на тоню, заметали этот невод, и, когда стали подтягивать его к берегу, оказалось, что невод полон рыбы. Целый день провозились братья, высачивали рыбу из мотни, а к вечеру, уставшие, говорят: Ну и чудо, такого еще не бывало. На день невод развязали, на второй развязали, а рыбы никогда столько не было!»

Отрывок из поморской сказки «Никифорово чудо»

В феврале на тони выезжали покрутчики - наемные работники. На каждое судно «крутились» четверо, главным был кормщик. Он должен был знать рыбные места, уметь разделывать и солить рыбу. Кормщик получал высокую зарплату и весомую часть добычи.

На побережье Белого моря издавна добывали гренландского тюленя и моржа. Для зверобойного промысла поморы объединялись в артель по 5–7 человек или в более крупную группу, которой управлял атаман. В поморской сказке «звериные ловы» были испытанием - и физических, и нравственных качеств.

«В месяце феврале промышленники в море уходят на звериные ловы. Срядился Кирик с покрутом. Он говорит брату:

- Олешенька, у нас клятва положена друг друга слушати: сряжайся на промысел!

Олеша поперек слова не молвил, живо справился. Якоря выкатали, паруса открыли... Праматерь морская попутная поветерь была до Кирика милостива. День да ночь - и Звериный остров в глазах. Круг острова лед. На льдинах тюленьи полёжки. Соступились мужи-двиняне со зверем, учали бить».Отрывок из поморского сказания «Любовь сильнее смерти» (Борис Шергин. «Двинская земля»)

Поморы постоянно совершенствовались в судостроении . Они были умелыми мореходами: ходили рыбачить в Норвегию и Восточную Сибирь. Поморы строили кочи - легкие парусные суда для плавания по северным морям. Особая форма делала их маневренными, и кочи почти никогда не погибали во льдах. Мастерство судостроителей было частым мотивом северных сказок, песен и былин.

…А и все на пиру пьяны-веселы,

А и все на пиру стали хвастати.

Промысловщики-поморы добрым мастерством:

Что во матушке во тихой во Двинской губе,

Во богатой во широкой Низовской земле

Низовщане-ти, устьяне промысловые

Мастерят-снастят суда - лодьи торговые.Борис Шергин, отрывок из книги «Двинская земля»

Промышленной добычей соли поморцы занялись примерно в XII веке. «Поморка» с побережья Белого моря считалась самой чистой и качественной. В царской грамоте 1546 года говорилось: «Которую де соль возят с Двины двиняне, в той соли кардехи [щебня] и подмесу никакого не живет» . Соль высшего качества получали из подземных «рассольных пластов», найти которые было непросто. Если герою поморской сказки встречался соляной источник, это, как правило, означало удачу и скорое богатство.

«Близко ли, далеко ли, низко ли, высоко ли, и видят: гора бела, как крупитчата. Подошли - соляна гора. Зашли в гавань и стали соль бочками катить. Накатили полный люк».

Отрывок из поморской сказки «Соль»

Жемчужный промысел начинался в поморских деревнях c началом лета. Мужчины ныряли за раковинами в море, а женщины и дети собирали их в корзины из пересыхающих рек. Поморы плели из жемчуга бусы и серьги-«бабочки», драгоценным шитьем украшали пояса и головные уборы. У них была пословица: «Женка в наряде - мужик ейной добытчик».

«- Ну Иван, купеческий сын, что тебе надобно в награду - злата или серебра?

- Не надо мне ни злата, ни серебра, - говорит Иван. - Дай мне один мешок жемчужного песку».Отрывок из поморской сказки «Жемчужный песок»

Поморские «большухи»

Александр Борисов. Весенняя полярная ночь. 1897

Митрофан Берингов. Поморы. Иллюстрация. 1928

Архангельская губерния. Поморская деревушка. Почтовая карточка. 1912. Фотография: goskatalog.ru

В семейной жизни поморов ценилось взаимное уважение. Супруги обладали практически равными правами. Когда муж надолго уходил в поход - на Мурманскую страду, на Кедовский путь, в норвежские плавания, - жена становилась главой семьи. Поморы называли такую хозяйку «большухой».

Часто жены и сами ходили в море. Некоторые женщины становились кормщиками на рыбных промыслах и управляли мужскими бригадами.

От крутого бережка

Лодочка отъехала,

Вы кажите дорогому,

Что на лов уехала.Поморская частушка

Женщина была главным героем многих поморских сказаний. Верная подруга помогала мужу, проходила все испытания наравне с ним, а иногда даже превосходила его в выносливости, силе или мужестве.

Не князь, не посол, не воин -

Женочка с Рязани, сиротинка,

Перешла леса и пустыни,

Толкучие горы перелезла,

Бесстрашно в Орду явилась...

Бери себе и брата, и мужа,

Бери с собой и милого сына.

Воротися на Русь да хвастай,

Что в Орду не напрасно сходила.

Гей, рязанские мужи и жены,

Что стоите, тоскою покрыты?

Что глядите на Авдотьину радость?

Я вас всех на Русь отпущаю.

Гей, женка Авдотья Рязанка!

Всю Рязань веди из полону,

И будь ты походу воевода.Отрывок из поморского сказания «Об Авдотье Рязаночке»

Женщины на побережье Белого моря были более самостоятельными, чем в других районах дореволюционной России. Одна из поморских легенд рассказывала о женщине, которая в одиночку плавала к своему мужу «в гости». На крупной мореходной лодке - карбасе - поморка обогнула побережье Белого моря, вышла в Баренцево и добралась до мужа.

Смотрите сказку про поморов киностудии «Союзмультфильм» (1987)