Страница 19 из 26

Холдейн Дж. Б.С.

О Лысенко и генетике

Лысенко нападает на теорию, которая, кажется, пропагандируется в СССР, что, как только чистая линия установлена, дальнейшая селекция не нужна. Эта теория просто неверна, и вот почему. Чистая линия вначале состоит из индивидуумов, которые гомозиготны и генетически подобны. Но с течением времени это перестает иметь место в результате мутаций, а также, для аллополиплоидов типа пшеницы, в результате кроссинговера между хромосомами, которые в норме не перекрещиваются. Следовательно, чистая линия постепенно разбивается на другие приблизительно чистые линии. Некоторые из них будут хуже с экономической точки зрения, чем первоначальная. Но некоторые, во всяком случае, будут лучше приспособлены к местным условиям, чем их предки. Следовательно, Лысенко совершенно прав в подчёркивании важности отбора "элитных линий семян" от так называемых "чистых линий". Тот, кто думает, что я занимаю эту позицию, потому что Лысенко -коммунист 310 , может обратиться к моей статье "Количество ожидаемых гетерозигот в приблизительно чистой линии" в "Journal of Genetics" за 1936 год.

Его следующее утверждение - ширина зоны изоляции, необходимой для различных зерновых культур, не имеет никакого отношения к менделизму как таковому. Я не могу судить, кто прав в этом споре, но готов держать пари, что Лысенко по существу прав.

Его следующее утверждение, важность селекции в F1, первом гибридном поколении, правильно, если это гибриды не между чистыми линиями.

Следующим мы имеем вопрос питания. Я думаю, что в девяти случаях из десяти Лысенко неправ, то есть вы не можете улучшать породу животных, улучшая их питание. Но имеются случаи, когда это возможно, и они могут быть достаточно типичными, чтобы придать принципу Лысенко большую практическую ценность.. Не следует полагать, что Лысенко одинок в утверждении, что породы могут быть изменены питанием. Некоторые из его взглядов разделяет, например, Дж.Л. Хэммонд из Кембриджа 3 .

Переходим к вопросу о прививках. Лысенко лично ручается за четыре случая, когда помидоры были изменены путем прививки. Он утверждает, что имеет свидетельство наличия передающихся при прививке агентов, которые изменяют форму плода. Представляется весьма возможным, что диапазон передающихся агентов простирается от тех, которые оказывают, очевидно, патологические эффекты типа желтых заплат на листьях, до тех, которые вызывают морфологические изменения подобно генам.

С другой стороны я не согласен с утверждением Лысенко, что Мичурин получил у белоплодной вишни красные плоды путем прививки. Имеется обширное количество практических опытов в прививке вишни, яблони, сливы и других розоцветных, но нет зарегистрированных случаев устойчивого изменения цвета. Утверждения Мичурина об успехах с гибридизациями, которые у других потерпели неудачу, требуют проверки. Но так мало известно относительно условий для успешной гибридизации, что они не кажутся априори невероятными. А ввиду большой ценности техники яровизации, которая была достаточно доказана не только в Советском Союзе, но и во всем мире, я лично был бы удивлен, если бы заявления Лысенко о результатах, полученных им, не были в значительной степени правильны.

Однако утверждение Лысенко, что "любые наследственные свойства могут быть переданы от одной породы другой даже без непосредственной передачи хромосом", по моему мнению, абсолютно неверно, и я думаю, что любой, кто имеет практический опыт прививки роз или яблонь, согласился бы со мной. Но неверно и говорить, что никакие наследственные свойства не могут быть так переданы. Приведенное выше утверждение будет правильным, если заменить слово "любые" на "некоторые".

"У меня часто спрашивают, что я думаю о Лысенко? Ну что ж, я отвечу. Я считаю, что Лысенко очень хороший биолог и что некоторые его идеи правильны. Однако в то же время я считаю, что некоторые идеи Лысенко ошибочны и весьма ошибочны, что, конечно, могут сказать и обо мне и о любом другом биологе" 311 .

Холдейн Джон Бёрдон Сандерсон (1892 - 1964 гг.).

Один из основоположников современной популяционной, математической, молекулярной и биохимической генетики, а также синтетической теории эволюции.

В 1932- 36 гг. президент Генетического общества. С 1932 г. второй, а с 1945 г. - главный редактор "Journal of Genetics".

С 1932 г. член ЛКО. В 1933- 57 гг. профессор Лондонского университета. Заведовал кафедрой генетики.

С 1942 г. иностранный член АН СССР. Почётный член ряда других академий. В 1952 г. награждён Дарвиновской медалью ЛКО, в 1956 г. - медалью имени Хаксли Королевского антропологического института.

Тема: Возникновение жизни на Земле

Научный руководитель:

Сеничева Лариса Владимировна

Калининград 2015

Теория возникновения жизни на Земле…………………….3

Точка Зрения Джона Холдейна……………………………..4

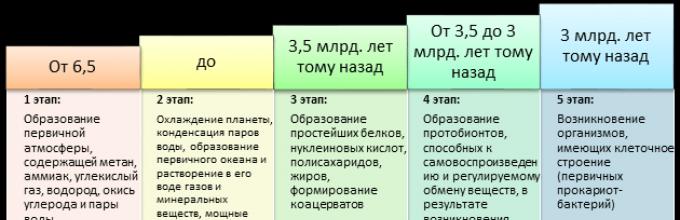

Начальные Этапы Развития Жизни…….………………......6

Современная теория возникновения жизни на Земле

Исследователи, пытающиеся понять тайны возникновения жизни на Земле, до сих пор спорят, что послужило импульсом к образованию первых живых организмов: молнии, действие приливов и отливов, осадки или что-либо другое. Недавнее открытие ученых химиков склонило чашу весов в пользу еще одной версии. Исследователи Технологического института Джорджии обнаружили, что несколько РНК-подобных молекул могут спонтанно собираться в длинные геномные цепи в обыкновенной воде. И все же тайна возникновения жизни еще ищет своего первооткрывателя.

В 1924 году советский биохимик Александр Иванович Опарин выпустил книгу под названием «Происхождение жизни». Эта книга в буквальном смысле всколыхнула научный мир того времени. Согласно гипотезе Опарина, жизнь зародилась в результате ряда химических превращений, которые протекали на протяжении длительного времени в специфических условиях молодой планеты.

Согласно современным научным данным, Земля образовалась 6 млрд лет тому назад из газопылевого облака, состоящего из скоплений газа и замерших пылевых частиц, образованных разными химическими элементами. Постепенно это облако уплощалось и разогревалось, в нем сформировались Солнце и первичные планеты. Затем при остывании небесных тел определялись их структуры. Так у Земли появились ядро, мантия, кора и первичная атмосфера.

В первичной атмосфере присутствовали водород, водяной пар, а также углекислый газ, метан и аммиак. Благодаря конденсации водяных паров сформировались воды первичного Мирового океана.

В 1953 году американские ученые Стенли Миллер и Гарольд Юри сконструировали установку, в которой они достаточно точно воспроизвели условия древней Земли, ее атмосферы и Мирового океана.

В специальной колбе через смесь газов метана, аммиака, водорода и паров воды при температуре 80°С пропускали электрический разряд, имитирующий разряд молнии. Через неделю в конденсате, образовавшемся в результате охлаждения содержимого колбы, были обнаружены простые органические соединения: молочная кислота, мочевина и некоторые аминокислоты.

Согласно этой гипотезе, первым шагом на пути химической эволюции стал абиогенный синтез органических веществ из неорганических. Второй шаг – образование сложных органических веществ из более простых – по мнению Опарина, мог происходить путем коацервации, то есть самопроизвольного разделения белкового раствора на отдельные капли. Примерно так, как это происходит в бульоне, когда выделяются отдельные капельки жира.

Точка Зрения Джона Холдейна

Были и другие точки зрения. Например, британский ученый Джон Холдейн предполагал, что образование сложных органических веществ из более простых может происходить путем кристаллизации белковых молекул на каком-то минеральном субстрате.

Были и другие гипотезы, но все они сходились в главном, предлагая лишь различия в путях, которыми первичные живые организмы могли образоваться на нашей планете.

Начальные Этапы Развития Жизни

Первый великий качественный переход в эволюции живой материи был связан с «энергетическим кризисом. В этой ситуации преимущество было у тех клеток, которые могли получать большую часть необходимой им энергии непосредственно из солнечного излучения.

Переход к фотосинтезу и автотрофному питанию был великим революционным переворотом в эволюции живого. Значительно увеличилась биомасса Земли. В результате фотосинтеза кислород уже в значительных количествах стал выделяться в атмосферу. Первичная атмосфера Земли не содержала свободного кислорода, и для анаэробных организмов он был ядом.

Переход к фотосинтезу потребовал много времени. Он завершился примерно 1,8 млрд лет назад и привел к важным преобразованиям на Земле: первичная атмосфера земли сменилась вторичной, кислородной; возник озоновый слой, который сократил воздействие ультрафиолетовых лучей, а значит, и прекратил производство нового «органического бульона»; изменился состав морской воды, он стал менее кислотным. Таким образом, современные условия на Земле в значительной мере были созданы жизнедеятельностью организмов.

С «кислородной революцией» связан и переход от прокариотов к эукариотам. Первые организмы были прокариотами. Это были такие клетки, у которых не было ядра, деление клетки не включало в себя точной дупликации генетического материала (ДНК), через оболочку клетки поступали только отдельные молекулы. Прокариоты - это простые, выносливые организмы, обладавшие высокой вариабельностью, способностью к быстрому размножению, легко, приспосабливающиеся к изменяющимся условиям природной среды. Но новая кислородная среда стабилизировалась; первичная атмосфера была заменена новой. Понадобились организмы, которые пусть были бы и не вариабельны, но зато лучше приспособлены к новым условиям. Нужна была не генетическая гибкость, а генетическая стабильность. Ответом на эту потребность и явилось формирование эукариотов примерно 1,8 млрд лет назад.

У эукариотов ДНК уже собрана в хромосомы, а хромосомы сосредоточены в ядре клетки. Такая клетка воспроизводится без каких-либо существенных изменений. Это значит, что в неизменной природной среде «дочерние» клетки имеют столько же шансов на выживание, сколько их имела клетка «материнская».

Один из основоположников современной популяционной, математической, молекулярной и биохимической генетики, а также синтетической теории эволюции. Член Лондонского королевского научного общества (с 1932), иностранный почётный член академий наук целого ряда стран, включая СССР (с 1942). Член Коммунистической партии Великобритании с 1937.

Дж. Б. С. Холдейн, сын известного физиолога Джона Скотта Холдейна и Луизы Кэтлин Холдейн (Троттер в девичестве), был потомком старого шотландского аристократического рода. Многие выходцы из семьи Холдейнов занимали видное положение в британской политике, науке и культуре. В частности, дядя генетика Ричард Холдейн некоторое время был военным секретарём в британском кабинете, а его младшая сестра Наоми Митчисон и тётя Элизабет Холдейн стали писательницами.

Ещё в восьмилетнем возрасте Дж. Б. С. Холдейн приобщился к научным исследованиям в качестве ассистента отца. На протяжении шести лет учился в Дрэгон-скул (колледж Итон). В 1911 поступил в Нью-Колледж при Оксфордском университете, который окончил в 1914. В январе 1915 отправлен на фронт, до конца Первой мировой войны сражался в качестве артиллерийского офицера во Франции и Ираке. За энтузиазм и активность он был прозван в своих войсках «Бомбо». В армии Холдейн проникся социалистическими убеждениями; в частности, в это время он писал: «Если при жизни я увижу Англию, в которой социализм сделает профессию бакалейщика такой же почётной, как и солдата, я умру счастливым». В январе 1919 Холдейн был демобилизован из армии и вернулся в Британию.

После войны был аспирантом в Нью-Колледже (1919-1922), а затем преподавал в Кембриджском университете (1922-1932), Калифорнийском университете в Беркли (1932) и Лондонском университете (1933-1957). В колледже Лондонского университета он также заведовал кафедрой генетики и биометрии. В 1952 Холдейн был награждён Дарвиновской медалью Королевского научного общества, в 1956 - медалью имени Хаксли Королевского антропологического института. Несмотря на оказываемые ему почести, Холдейн не мог смириться с политикой британского руководства и в качестве протеста против Суэцкой войны 1956 решил выехать из страны. В 1957 Холдейн по приглашению Прасанты Чандры Махаланобиса и Джавахарлала Неру перебрался в Индию, где принял индийское гражданство и до 1961 руководил лабораторией генетики и биометрии в Калькутте, после чего возглавил аналогичную государственную лабораторию в штате Орисса.

Джон Бёрдон Сандерсон Холдейн умер 1 декабря 1964, завещав своё тело медицинскому колледжу Рангарайя в Какинаде для опытов. В 1977 к востоку от города Тируванантапурам на юге Индии был учреждён Международный мемориальный научно-исследовательский центр имени Дж. Б. С. Холдейна. В 1990 под редакцией Кришны Р. Дронамрайю, бывшего сотрудника Холдейна, были изданы избранные труды учёного по генетике (Selected Genetic Papers of J.B.S. Haldane).

Политическая деятельность

С 1930-ых Холдейн активно выступал как марксист по политическим и философским убеждениям, что нашло своё отражение в его трудах по философским аспектам естествознания и философии науки вообще («Марксистская философия и науки», 1938). Он также сотрудничал в «Дейли Уоркер» (The Daily Worker), регулярно писал туда статьи и на протяжении нескольких лет возглавлял редакционную коллегию. Кроме того, всемирно известный генетик подготовил первое издание фундаментального труда Фридриха Энгельса «Диалектика природы» на английском языке (1939), написав к нему предисловие и примечания.

В 1937 Холдейн вступил в Компартию Великобритании, в 1942-1943 входил в состав Политбюро КПВ, в 1943-1945 - в состав политического комитета Исполкома партии. Поддерживая социалистические преобразования в СССР (с 1942 он был иностранным почётным членом Академии наук СССР), он вместе с тем охладел по отношению к советскому руководству, особенно после разгрома советской генетической науки и политических процессов против его коллег, инициированных Трофимом Лысенко. В 1950 он приостановил своё членство в Компартии вскоре после того, как выдвигался от неё в парламент.

Вклад в науку

Дж. Б. С. Холдейн, наряду с рядом других учёных из Великобритании, США, СССР (в первую очередь, следует отметить Сергея Сергеевича Четверикова, Роланда Эймлера Фишера, Сьюалла Райта), сумел связать дарвиновскую теорию эволюции и учение Грегора Менделя о наследственности, основываясь на математических и статистических доказательствах, почерпнутых из анализа количественных и качественных (уровня, размеров, воспроизведения и т.д.) показателей мутаций. Это позволило ему разработать математическую теорию моделирования гена и сцепления наследственных факторов.

Исследовал количественную сторону естественного и искусственного отбора, благодаря чему показал, что элементарная единица эволюционного процесса - популяция, а не отдельная особь («Факторы эволюции», 1932). Определил частоту мутирования генов у человека (1935), ввёл в науке понятие «генетического груза» (1937). Выступил против использования ядерного оружия, вычислив повышение вероятности возникновения мутаций в человеческой популяции вследствие радиоактивного облучения, вызванного взрывом атомной бомбы (1947).

Холдейн также сделал существенный вклад в теорию действия энзимов («Энзимы», 1930), математически обосновав теорию кинетики ферментативного катализа, а также в исследование физиологии человека. Аналитические способности Холдейна в сочетании с широтой его знаний, литературным дарованием и силой личности позволили ему совершить целый ряд важных открытий в разнообразных отраслях биологической науки и воспитать целое поколение выдающихся исследователей.

Наследие

Дж. Б. С. Холдейн - автор целого ряда основополагающих пионерских работ по генетическим основам эволюции и мутагенезу, связанных с ними проблемам биохимии, биометрии и математической статистики, а также трудов, посвящённых научному прогрессу и месту науки в современном обществе. Холдейн прославился как блестящий популяризатор, сочетавший научность и доступность изложения; его имя называют в одном ряду с Айзеком Азимовым и Ричардом Докинсом.

Награды

Медаль Дарвина

Некоторые факты

В одной из своих речей, произнесённых в 1923 в Кембридже, Холдейн, предрекая истощение ископаемого топлива для производства электроэнергии, предложил заменить тепловые электростанции сетью ветряных электростанций, производящих водород. Это считается первым предложением внедрения альтернативной энергии, основанной на использовании водорода.

Дж. Б. С. Холдейн был близким другом писателя Олдоса Хаксли и послужил прототипом биолога Шируотера из романа Хаксли «Шутовской хоровод» (1923). Идеи, изложенные в эссе Холдейна «Дедал, или наука и будущее», не только предвосхитили многие будущие изобретения, но и оказали значительное влияние (в особенности теория эктогенезиса) на антиутопию Хаксли «О дивный новый мир» (1932).

Известнейший ученик Холдейна, Джон Мейнард Смит (1920-2004), разделял политические и научные взгляды своего учителя.

Знаменитое изречение Холдейна «Я подозреваю, что Вселенная не только страннее (queerer), чем мы себе представляем, но и страннее, чем мы можем представить» (оно цитировалось, в частности, в «Одиссее два» Артура Кларка) перекликается и часто путается со схожими словами астронома Артура Стэнли Эддингтона «Вселенная не только загадочнее (stranger), чем мы себе представляем, но и загадочнее, чем мы можем представить».