Вслед за ними в литературе появляется целая галерея героев своего времени: тургеневский Базаров, натура совершенно противоположная Онегину и Печорину, Андрей Болконский и Пьер Безухов - лучшие представители передового дворянства из романа Л. Толстого "Война и мир". Почему же до сих пор споры об Онегине и Печорине очень злободневны, хотя образ жизни в настоящее время совершенно другой. Все другое: идеалы, цели, мысли, мечты. Ответ на этот вопрос прост: смысл человеческого существования волнует всех, независимо от того, в какое время мы живем, о чем думаем и мечтаем.

В романе Лермонтова впервые в русской литературе появляется беспощадное обнажение героем своей личности. Особенно углубленным психологическим анализом характеризуется центральная часть романа - "Дневник Печорина". Переживания героя анализируются им со "строгостью судьи и гражданина". Печорин говорит: "Я до сих пор стараюсь объяснить себе, какого рода чувства кипят в груди моей". Привычка к самоанализу дополняется навыками беспрестанного наблюдения за окружающими. В сущности все отношения Печорина с людьми являются своеобразными психологическими экспериментами, которые интересуют героя своей сложностью и на время развлекают удачей. Такова история с Бэлой, история победы над Мери. Похожей была психологическая "игра" с Грушницким, которого Печорин дурачит, заявляя, что Мери он небезразличен, чтобы потом доказать его плачевную ошибку. Печорин рассуждает о том, что "честолюбие есть не что иное, как жажда власти, а счастье - всего лишь напыщенная гордость".

Если А.С. Пушкина принято считать создателем первого реалистического стихотворного романа о современности, то, на мой взгляд, Лермонтов является автором первого социально-психологического романа в прозе. Его роман отличается глубиной анализа психологического восприятия мира. Изображая свою эпоху, Лермонтов подвергает ее глубокому критическому анализу, не поддаваясь никаким иллюзиям и обольщениям. Лермонтов показывает все самые слабые стороны своего поколения: холодность сердец, эгоизм, бесплодность деятельности. Мятежная натура Печорина отказывается от радостей и душевного спокойствия. Этот герой вечно "просит бури". Его натура слишком богата страстями и мыслями, слишком свободна, чтобы довольствоваться малым и не требовать от мира больших чувств, событий, ощущений.

Отсутствие убеждений - настоящая трагедия для героя и его поколения. В "Журнале Печорина" открывается живая, сложная, богатая, аналитическая работа разума. Это доказывает нам не только то, что главный герой - фигура типичная, но и то, что в России существует молодежь, которая трагически одинока. Печорин причисляет себя к жалким потомкам, которые скитаются по земле без убеждений.

Он говорит: "Мы не способны более к великим жертвам ни для блага человечества, ни даже для собственного нашего счастья". Эта же мысль повторяется и у Лермонтова в стихотворении "Дума":

Богаты мы, едва из колыбели,

Ошибками отцов и поздним их умом,

И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели,

Как пир на празднике чужом.

Решая нравственную проблему цели жизни, главный герой – Печорин не смог найти применения своим способностям. "Зачем я жил? Для какой цели я родился… А ведь, верно, было мне назначение высокое, так как я чувствую в душе силы необъятные", - пишет он. В этой неудовлетворенности собой и лежат истоки отношения Печорина к окружающим людям. Он равнодушен к их переживаниям, поэтому он, не задумываясь, коверкает чужие судьбы. Пушкин писал о таких молодых людях: "Двуногих тварей миллионы, для них название одно". Пользуясь пушкинскими словами, о Печорине можно сказать, что в его взглядах на жизнь "отразился век, и современный человек изображен довольно верно, с его безнравственной душой, себялюбивой и сухой". Таким увидел свое поколение Лермонтов.

Реализм "Героя нашего времени" во многом отличен от реализма пушкинского романа. Отодвигая в сторону бытовые элементы, историю жизни героев, Лермонтов сосредотачивает внимание на их внутреннем мире, подробно раскрывая мотивы, побудившие того или иного героя на какие-либо поступки. Автор изображает всевозможные переливы чувств с такой глубиной, проникновенностью и детализированностью, которой еще не знала литература его времени. Многие считали Лермонтова предшественником Льва Толстого. И ведь именно у Лермонтова Толстой учился приемам раскрытия внутреннего мира персонажей, портретному мастерству и речевому стилю. Из творческого опыта Лермонтова исходил и Достоевский, однако раздумья Лермонтова о роли страданий в духовной жизни человека, о раздвоении сознания, о крахе индивидуализма сильной личности превратились у Достоевского в изображение болезненной напряженности и мучительных страданий героев его произведений.

Комментарии преподавателя по изучаемому материалу

| Возможные трудности | Добрые советы |

| Бывает трудно отличить простое предложение, осложнённое однородными сказуемыми, и сложное предложение, особенно если одна из частей сложноподчинённого предложения представляет собой неполное предложение. Например: Я опоздала, потому что забыла дома часы. | Следует помнить, что однородные члены предложения могут соединяться только сочинительными союзами. Не следует путать сочинительный союз, связывающий части сложного предложения, и сочинительный союз, связывающий однородные члены предложения: Я устал и прилёг отдохнуть.- союз связывает однородные сказуемые; Я устал, и мне захотелось отдохнуть.- союз связывает части сложносочинённого предложения. Если в сомнительном предложении имеется подчинительный союз, то перед вами сложноподчинённое предложение, вторая часть которого представляет собой неполное предложение: Я опоздала, потому что забыла дома часы. Я очень торопилась, но всё равно опоздала. |

| С частью сложного предложения можно спутать обособленный член предложения, уточняющий член предложения, вводную конструкцию, сравнительный оборот. Например: Обогнув высокий мыс, пароход вошел в залив. Многие газы, например водород, легче воздуха. Кажется, его зовут Иваном. | Убедитесь в том, что перед вами часть сложного предложения с самостоятельной грамматической основой, а не какая-либо из перечисленных конструкций. Особо следует отметить, что целевой оборот с союзом чтобы - это придаточная часть сложноподчинённого предложения, грамматическая основа которой состоит из сказуемого, выраженного инфинитивом: Чтобы запомнить стихотворение, она прочитала его вслух шесть раз. |

| Если придаточное предложение оказывается внутри главного, можно допустить ошибку в подсчёте количества частей сложного предложения (в вариантах ответов на задание такого рода иногда указывается количество частей сложного предложения). | Найдите грамматические основы предложений, входящих в состав сложного. В предложении ровно столько частей, сколько грамматических основ. Например: Он быстро изучил то, что тогда было известно в области математики, и даже занялся собственными исследованиями. Основа первой части: он изучил и занялся. Основа второй части: что было известно. Следовательно, в сложном предложении две части. |

| Бывает непросто определить виды связи между частями сложного предложения с разными видам связи. Например: Останавливаться было нельзя: как только я переставал двигаться, ноги засасывало, а следы наливались водой. | Тип связи определяется по союзу. Найдите союзы, с помощью которых связаны части сложного предложения. Если союза между какими-то частями нет, то связь между ними бессоюзная, если союз сочинительный или подчинительный, то связь соответственно сочинительная или подчинительная. В приведённом примере предложение состоит из четырех частей. Первая (останавливаться было нельзя) и третья (ноги засасывало) связаны бессоюзной связью, вторая (как только я переставал двигаться) и третья (ноги засасывало) связаны подчинительной связью с помощью подчинительного союза как только, третья и четвертая (следы наливались водой) - сочинительной связью с помощью сочинительного союза а. |

Сложное предложение. Типы сложных предложений

Кроме простых предложений, в речи часто употребляются сложные предложения, при помощи которых мы выражаем мысли более развернуто, связывая их между собой.

Сложные предложения - это предложения, состоящие из двух или нескольких простых предложений. Простые предложения в составе сложного не обладают интонационной законченностью, не имеют собственной цели высказывания и объединяются по смыслу и в произношении в одно целое.

Шторм уже утих, ветер ослаб.

Как аукнется, так и откликнется.

Мороз был страшный, но яблони выжили.

Простые предложения соединяются в сложные двумя основными способами. В союзных сложных предложениях части объединяются при помощи интонации и союзов (или союзных слов - относительных местоимений и наречий). В бессоюзных сложных предложениях части объединяются только при помощи интонации (без союзов и союзных слов).

Над озером сияет солнце, и глаза слепит от бликов (союзное).

Предложения с союзами и союзными словами делятся на две группы: предложения сложносочинённые, предложения сложноподчинённые.

Сложносочинённые предложения - это такие предложения, в которых простые предложения могут быть равноправными по смыслу и связываются сочинительными союзами.

Июнь выдался жарким, и окна в домах по ночам открывались настежь.

Шубу-то моль побила, но рукавицы как новые.

Сложноподчинённые предложения - это такие предложения, в которых одно из предложений по смыслу подчинено другому и связано с ним подчинительным союзом или союзным словом. Независимое предложение в составе сложноподчинённого называется главным, а зависимое, подчинённое главному по смыслу и грамматически, - придаточным.

Если в Мышкине будешь (придаточное), зайди к Ефимкиным (главное).

Камешек хочу найти (главное), каких у вас не бывает (придаточное).

Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи

Если сложное предложение состоит из трёх и более частей, то одни из них могут соединяться при помощи сочинительных союзов, другие - при помощи подчинительных союзов, третьи - без союзов. Такое предложение называется сложным предложением с разными видами союзной и бессоюзной связи.

Во мне не было какого-нибудь одного слишком сильного порока, который бы высунулся видней всех моих прочих пороков, не было во мне никакой картинной добродетели, которая могла бы придать мне какую-нибудь картинную наружность, но зато вместо того во мне заключилось собрание всех возможных гадостей, каждой понемногу, и притом в таком множестве, в каком я еще не встречал доселе ни в одном человеке. (Н.В. Гоголь).

(Это сложное предложение, состоящее из шести простых, части которого связаны подчинительной, сочинительной и бессоюзной связью.)

Сложные предложения с разными видами связи - это сложные предложения , которые состоят не менее чем из трёх простых предложений , связанных между собой сочинительной, подчинительной и бессоюзной связью.

Для понимания смысла таких сложных конструкций важно понять, как сгруппированы между собой входящие в них простые предложения.

Часто сложные предложения с разными видами связи членятся на две или несколько частей (блоков), соединённых с помощью сочинительных союзов или бессоюзно; а каждая часть по структуре представляет собой либо сложноподчинённое предложение, либо простое.

Например:

1) [Печален я ]: [со мною друга Нет ], (с кем долгую запил бы я разлуку), (кому бы мог пожать от сердца руку и пожелать весёлых много лет) (А. Пушкин).

Это сложное предложение с разными видами связи: бессоюзной и подчинительной, состоит из двух частей (блоков), связанных бессоюзно; вторая часть раскрывает причину того, о чём говорится в первой; I часть по структуре представляет собой простое предложение; II часть - это сложноподчинённое предложение с двумя придаточными определительными, с однородным соподчинением.

2) [Переулок был весь в садах ], и [у заборов росли липы , бросавшие теперь, при луне, широкую тень], (так что заборы и ворота на одной стороне совершенно утопали в потёмках) (А. Чехов).

Это сложное предложение с разными видами связи: сочинительной и подчинительной, состоит из двух частей, связанных сочинительным соединительным союзом и, отношения между частями перечислительные; I часть по структуре представляет собой простое предложение; IIчасть - сложноподчинённое предложение с придаточным следствия; придаточное зависит от всего главного, присоединяется к нему союзом так что.

В сложном предложении могут быть предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи.

К ним относятся:

1) сочинение и подчинение.

Например: Солнце закатилось, и ночь последовала за днем без промежутка, как это обыкновенно бывает на юге (Лермонтов).

(И – сочинительный союз, как – подчинительный союз.)

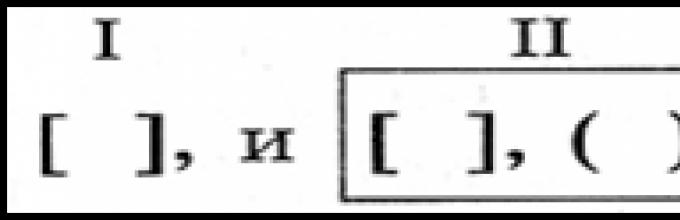

Схема этого предложения:

2) сочинение и бессоюзная связь.

Например: Уже давно село солнце, но лес еще не успел стихнуть: горлинки журчали вблизи, кукушка куковала в отдаленье (Бунин).

(Но – сочинительный союз.)

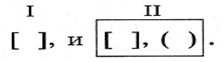

Схема этого предложения:

3) подчинение и бессоюзная связь.

Например: Когда он проснулся, уже всходило солнце; курган заслонял его собою (Чехов).

(Когда – подчинительный союз.)

Схема этого предложения:

4) сочинение, подчинение и бессоюзная связь.

Например: В саду было просторно и росли одни только дубы; они стали распускаться только недавно, так что теперь сквозь молодую листву виден был весь сад с его эстрадой, столиками и качелями.

(И – сочинительный союз, так что – подчинительный союз.)

Схема этого предложения:

В сложных предложениях с сочинительной и подчинительной связью рядом могут оказаться сочинительный и подчинительный союзы.

Например: Весь день стояла прекрасная погода, но , когда мы подплывали к Одессе, пошел сильный дождь.

(Но – сочинительный союз, когда – подчинительный союз.)

Схема этого предложения:

Знаки препинания в предложениях с разными видами связи

Для того чтобы правильно расставить знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи, необходимо выделить простые предложения, определить тип связи между ними и выбрать соответствующий знак препинания.

Как правило, между простыми предложениями в составе сложного с разными видами связи ставится запятая.

Например: [С утра на солнце деревья покрылись роскошным инеем], и [так продолжалось часа два], [потом иней исчез], [солнце закрылось], и [день прошел тихо, задумчиво, с капелью среди дня и аномальными лунными сумерками под вечер].

Иногда два, три и более простых предложения наиболее тесно связываются друг с другом по смыслу и могут быть отделены от других частей сложного предложения точкой с запятой . Чаще всего точка с запятой бывает на месте бессоюзной связи.

Например: (Когда он проснулся), [уже всходило солнце]; [курган заслонял его собою]. (Предложение сложное, с разными видами связи: с бессоюзной и союзной связью.)

На месте бессоюзной связи между простыми предложениями в составе сложного возможны также запятая , тире и двоеточие , которые ставятся по правилам расстановки знаков препинания в бессоюзном сложном предложении.

Например: [Уже давно село солнце], но [еще лес не успел стихнуть]: [горлинки журчали вблизи], [кукушка куковала в отдаленье]. (Предложение сложное, с разными видами связи: с бессоюзной и союзной связью.)

[Лев Толстой увидел сломанный репейник] – и [вспыхнула молния]: [появился замысел изумительной повести о Хаджи-Мурате] (Пауст.). (Предложение сложное, с разными видами связи: сочинительной и бессоюзной.)

В сложных синтаксических конструкциях, распадающихся на крупные логико-синтаксические блоки, которые сами по себе являются сложными предложениями или в которых один из блоков оказывается сложным предложением, на стыке блоков ставятся знаки препинания, указывающие на взаимоотношения блоков, при сохранении внутренних знаков, поставленных на своем собственном синтаксическом основании.

Например: [Кусты, деревья, даже пни мне тут так хорошо знакомы], (что дикая вырубка мне стала как сад): [каждый куст, каждую сосенку, елочку обласкал], и [они все стали моими], и [это всё равно что я их посадил], [это мой собственный сад] (Пришв.) – на стыке блоков стоит двоеточие; [Вчера вальдшнеп воткнул нос в эту листву], (чтобы достать из-под нее червяка); [в это время мы подошли], и [он вынужден был взлететь, не сбросив с клюва надетый слой листвы старой осины] (Пришв.) – на стыке блоков стоит точка с запятой.

Особые трудности вызывает постановка знаков препинания на стыке сочинительного и подчинительного союзов (или сочинительного союза и союзного слова). Их пунктуационное оформление подчиняется законам оформления предложений с сочинительной, подчинительной и бессоюзной связью. Однако при этом выделяются и особого внимания требуют предложения, в которых несколько союзов оказываются рядом.

В подобных случаях запятая между союзами ставится, если дальше не следует вторая часть двойного союза то, так, но (в таком случае придаточное предложение может быть опущено). В других случаях запятая между двумя союзами не ставится.

Например: Надвигалась зима, и, когда ударили первые морозы, жить в лесу стало тяжело. - Надвигалась зима, и когда ударили первые морозы, то жить в лесу стало тяжело.

Можешь мне позвонить, но, если ты не позвонишь сегодня, завтра мы уедем. – Можешь мне позвонить, но если ты не позвонишь сегодня, то завтра мы уедем.

Я думаю, что, если ты будешь стараться, у тебя всё получится. – Я думаю, что если ты будешь стараться, то у тебя всё получится.

Синтаксический разбор сложного предложения с разными видами связи

Схема разбора сложного предложения с разными видами связи

1. Определить тип предложения по цели высказывания (повествовательное, вопросительное, побудительное).

2. Указать вид предложения по эмоциональной окраске (восклицательное или невосклицательное).

3. Определить (по грамматическим основам) количество простых предложений, найти их границы.

4. Определить смысловые части (блоки) и вид связи между ними (бессоюзная или сочинительная).

5. Дать характеристику каждой части (блока) по строению (простое или сложное предложение).

6. Составить схему предложения.

ОБРАЗЕЦ РАЗБОРА СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ

[Вдруг навалился густой туман ], [как будто стеной отделил он меня от остального мира], и, (чтобы не заблудиться ), [я решил

ТЕОРИЯ задание 14.

Алгоритм выполнения задания № 14

- Найдите грамматические основы, убедитесь, что данное предложение – сложное. В нём должно быть не мене двух грамматических основ. Не забудьте, что предложения могут быть односоставными, поэтому не всегда в основе есть подлежащее. Главное то, что речь в предложениях идёт о чём-то разном.

- Если между простыми предложениями нет союзов- то это бессоюзная связь . Это самый простой тип связи предложений в сложном.

- Если между простыми есть сочинительные союзы, то это союзная сочинительная связь . Вспомните сочинительные союзы.

- Если же простые соединены подчинительными союзами, то это союзная подчинительная связь . Не забывайте, что придаточное может стоять перед главным, тогда союз ищите в начале предложения. Может придаточное находиться в середине главного, тогда в ответе будет две цифры, обозначающие запятые. Вспомните типы подчинительных союзов.

Пример.

Рядовой появился на батарее с хорошими новостями: он видел, как фашистов выбили из Красной Поляны.

Образец рассуждений

- Нахожу грамматические основы: РЯДОВОЙ ПОЯВИЛСЯ, ОН ВИДЕЛ, ВЫБИЛИ.В данном предложении три грамматические основы.

- Между первым и вторым предложениями стоит двоеточие, нет союзов - это бессоюзная связь.

- Второе и третье предложения соединены союзом КАК, это подчинительный союз, поэтому здесь союзная подчинительная связь.

- Делаю вывод: данное предложение Пишу номер именно этого предложения, если будет задание: найти сложное с бессоюзной и союзной подчинительной связью.

ПРАКТИКА

Среди предложений 1-5 найдите сложное предложение с бессоюзной и союзной подчинительной связью между частями. Напишите номер этого предложения.

(1) Дождь заливал лес; на опушке, где находился Горбунов, образовались кипящие озера. (2) Ветви деревьев трепетали под тяжестью рушившейся на них воды. (3) В омрачённом, перекосившемся воздухе не стало видно немецких укреплений. (4) Но навесной обстрел противника не утихал. (5) Синеватые, призрачные столбы разрывов метались в тёмной толще ливня; вспышки огня перебегали по полю. (Берёзко Г.)

(1) Одевшись и накинув на плечи пальто, генерал вышел в сад, примыкавший к дому. (2) Начинало светать; безлиственные низкие яблони с искривленными ветвями толпились в посеревшем воздухе. (3) Командующий медленно прошёл по размокшей тропе к невысокому заборчику. (4) Сад был расположен на краю возвышенности, и отсюда смутно виднелась огибавшая ее полузатопленная дорога, - три тягача тащились там, волоча тяжёлые длинностволые пушки. (5) Командующий - высокий, тучный, в просторном пальто - смотрел сверху. (6) Машины ревели, задыхаясь, и малиновый огонь рвался из выхлопной трубы. (Берёзко Г.)

Среди предложений 1-7 найдите сложное предложение с бессоюзной и союзной подчинительной связью между частями. Напишите номер этого предложения.

(1) Дождь ушел на запад, но в лесу снова потемнело. (2) С востока наплывала синяя, в полнеба, туча, на ее фоне ярко выделялись белые стволы берез. (3) Горбунов смотрел в бинокль, стоя на коленях около дерева. (4) В нескольких шагах от командира присел Уланов. (5) Он видел: по полю, далеко впереди, переползают люди, плохо различимые отсюда, потому что были чуть светлее земли. (6) Николай знал, что это движется на усиление третьей роты сводная группа. (7) Нетерпеливо ожидая дальнейших событий, он даже досадовал на то, что атака происходит недостаточно быстро. (Берёзко Г.)

Среди предложений 1-6 найдите сложное предложение с бессоюзной и союзной сочинительной связью между частями. Напишите номер этого предложения.

(1) Ребята облазили весь остров в поисках нерастаявшего снега. (2) Серёже Колтовому посчастливилось найти в расселинах между скалами остатки прошлогоднего, спрессовавшегося, как лед, снега. (3) Тайком от Петровича Серёжу спустили, на верёвке, он топором рубил снег и в ведре отправлял его наверх. (4) Лазить по скалам при штормовом ветре было опасно. (5) Петрович категорически запретил это делать, но ребята украдкой приносили Ильиничне вёдра прошлогоднего снега. (6) Она ворчала, грозила пожаловаться бригадиру, но от снега не отказывалась: надо же было готовить обед. (Вурдов Н.)

Среди предложений 1-7 найдите сложное предложение с бессоюзной и союзной сочинительной связью между частями. Напишите номер этого предложения.

(1) Дни стоят тёплые. (2) В воздухе разлита весенняя прохлада. (3) Величава и спокойна тайга, но это только кажущееся спокойствие: внутри каждого дерева, каждого кустика идет огромная работа. (4) День и ночь корни всеми своими мочками сосут влагу из земли, обильно напоенной недавно стаявшим снегом. (5) Уже распушились белоснежные барашки на тальниках, пожелтели сережки на ольхах, хотя корни лежат еще под снегом. (6) На крошечных лужайках пока нет зелени, цветов, но и тут идёт неутомимая деятельность. (7) Хорошо в эти майские дни в тайге! (Федосеев Г.)

©2015-2019 сайт

Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.

Дата создания страницы: 2017-03-31