Более двух тысяч раз Никита Овсяников встречался в Арктике с белыми медведями, и всего четыре раза животные пытались на него напасть. «По моей ошибке», - уверен ученый. Во всех случаях остановить спровоцированную человеком агрессию зверя удавалось без оружия. Доктор биологических наук, зоолог, почетный полярник России провел на острове Врангеля, в Чукотском автономном округе, 26 сезонов. О человеке редкой профессии и его жизни в окружении белых медведей - в материале РИА Новости.

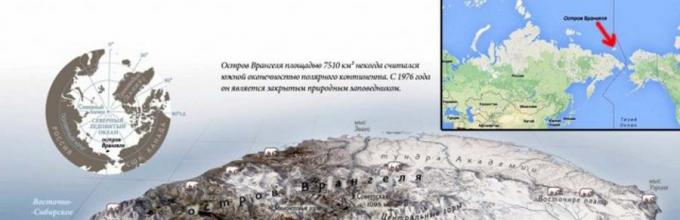

Первый полевой сезон в Арктике случился в 1977 году, до этого Овсяников работал на Командорских островах, в пустыне. И изучал вовсе не крупных хищников, а диких собачьих, в том числе песцов. На острове Врангеля, который считается «роддомом» белого медведя, ученый выбрал самый, на его взгляд, естественный метод изучения хищника - наблюдение без какого-либо вмешательства. Однако такой способ требует только одного - времени. В случае Никиты Овсяникова - целой жизни.

Никита Овсяников на снегоходе, маршрут на острове Врангеля, весна 1993 год. © Фото: Ирина Менюшина

Зоолог говорит, что никогда не жалел о проведенных в Арктике годах. В балках, палатках, передвигаясь на снегоходах и квадроциклах, вдали от цивилизации - в вечном поиске белого медведя. Встречаясь с ним чаще, чем с людьми, иногда на расстоянии меньше метра.

Был даже случай, когда хищник приглашал ученого поиграть

Овсяников рассказывает, что медведи - очень социальные животные: у каждого свой характер и выразительная мимика, сложное поведение при общении друг с другом.

Вежливые медведи

Малоизвестный факт: медведицы нередко принимают в семью детенышей, потерявших маму или заблудившихся среди ледяных торосов.

«Каждый год я наблюдал выводки, где были медвежата с разницей в возрасте в один год, биологически это не могут быть дети от одной мамы. Это говорит о том, что явление распространено. В нормальной ситуации у медведицы может быть от одного до трех детенышей, - говорит Овсяников. - В возрасте трех лет медвежата переходят к самостоятельной жизни, а бывает, что уходят раньше. Эти звери живут как нахлебники - на остатках чужой добычи, сами эффективно охотиться они еще не умеют».

Чтобы попросить пищу у более удачливых взрослых, молодежь прибегает к специальному ритуалу. Никита называет это вежливым подходом.

У медведей нет коллективной охоты, но есть общественное использование добычи. Это очень важная черта, которая играет большую роль для выживания популяции в целом. Любой медведь может оказаться в ситуации, когда охота не удалась.

Медведи совместно кормятся на туше моржа. © Фото: Никита Овсяников

«Для меня было открытием такое сложное социальное поведение этих животных. Их все описывают как одиночек, скитающихся во льдах, но это не так. Когда долго живешь среди медведей, замечаешь, что существуют целые сообщества. Есть индивидуальные связи и отношения. У них нет формальной иерархии, как, например, у волков в стае. Белые медведи не живут стаями, но у них распространены дружеские альянсы среди самцов, даже разного возраста. Два-три друга могут странствовать вместе. Есть и семейные группы, например, две самки с детенышами», - вспоминает свои встречи с хищниками ученый.

Покажи, что ты не тюлень

У Овсяникова своя технология безопасного существования на территории белого медведя. Она была разработана на основании изучения поведения животных при встречах с человеком, и это - единственное, по мнению зоолога, профессиональное решение, которое позволяет людям избегать конфликтов с хищником.

Это система правил поведения в сочетании с использованием нелетальных средств отпугивания медведя, если такая необходимость возникла.

Все, кто проходил обучение подобной технологии, пользуются ей успешно.

«Чтобы разработать ее, мне нужно было долго жить среди белых медведей и изучать их поведение, но чтобы пользоваться ей, необходимо только знать правила и строго им следовать», - объясняет ученый.

В 1990 году, в первый свой сезон с белыми медведями, Овсяников с оператором ВВС поехал к домику на мысе Блоссом - кроме наблюдений, снимали фильм. По воспоминаниям зоолога, это был первый год, когда лед практически исчез во всей зоне континентального шельфа: от Таймыра до мыса Барроу, и медведей в прибрежной зоне острова Врангеля и Чукотки было много.

Нужно было срочно решать, что делать: уезжать или продолжить работу.

«Я подошел к решению сначала с теоретических позиций, от предпосылки, что белый медведь нормальный дикий зверь, для него главное - выживание, а значит, он будет осторожен с любым объектом, который покажется ему опасным. И тогда я начал демонстрировать медведям, что силен и опасен для них: вел себя агрессивно, отгонял приближающихся к домику зверей простой лопатой. Они действительно страшно пугались», - смеется полярник

Белая медведица с медвежатами в бухте Драги на Острове Врангеля в Чукотском автономном округе. © РИА Новости / Вера Костамо

«Медведи очень умные, но наивные и простодушные, как дети. Они воспринимают мир таким, какой он есть. И когда мы стоим на ногах, мы выше их», - говорит Овсяников.

Исходно человек большой - и неизвестно, что от него ждать. С этого вечера ученый начал специально изучать их реакцию на встречу с человеком и совершенствовал технологию безопасности.

Меры безопасности в Арктике - вопрос исключительно важный не только для людей, но и для сохранения белых медведей. Некомпетентные рекомендации не просто бесполезны - они могут быть смертельно опасными.

Как-то в руки ученому попалась методичка, разработанная для сотрудников системы Росгидромета, работающих в Арктике. Там говорилось, что если белого медведя не удалось отпугнуть, то нужно лечь на землю и притвориться мертвым. Другими словами, презентовать себя хищнику в образе его основной добычи - нерпы.

Взрослый самец на берегу в ожидании льда. Чукотксий автономный округ. © Фото: Никита Овсяников

«Такая рекомендация популярна в Америке в отношении бурого медведя и, очевидно, была заимствована оттуда. Бурый медведь - вегетарианец, ошибочно считается, что если вы ляжете на землю, то и трогать он вас не будет», - разъясняет зоолог.

Ученый надеется, что люди, работающие в Арктике, адекватнее, чем чиновники, составлявшие этот документ. «По поводу методички я даже писал в администрацию президента», - говорит он.

Семинары по безопасному взаимодействию с белым медведем Никита Овсяников проводил в Швеции и Канаде для арктических гидов. В России такой курс запросил только полевой штаб «Гринписа».

Голод и глобальное потребление

Численность Чукотско-Аляскинской популяции белого медведя не больше 1200 - 1500 зверей, а во всей Арктике в настоящее время, согласно подсчетам зоолога, примерно 16 - 20 тысяч медведей - вопреки официальной оценке в 26 тысяч особей.

Белый медведь на территории полярной станции на берегу бухты Тихая на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа. © РИА Новости / Вера Костамо

«Для половины выделяемых географических популяций белого медведя никаких данных по численности нет. А повторяемая официальная оценка не подтверждена точными учетами, которые в большинстве районов Арктики просто невозможны. Чтобы понимать, что происходит с белыми медведями, нам важно знать, какие процессы происходят в их популяциях. Тогда будет понятна и перспектива выживания вида в условиях изменений климата и всей обстановки на планете», - аргументирует ученый.

Животное в таком состоянии обнаружили представители природоохранной организации Sea Legacy, они сняли его, а затем в СМИ эта съемка появилась как шокирующая иллюстрация влияния глобального потепления.

«В случае с истощенным белым медведем - это очень сильная иллюстрация того, что происходит с животными, когда условия их жизни ухудшаются. Лед деградирует как раз в основном ареале обитания белого медведя - в зоне континентального шельфа», - рассказывает Овсяников.

Фактически каждый год евразийская Арктика почти полностью свободна ото льда. А значит, у белого медведя платформы для жизни нет.

В этих сложных условиях на белого медведя продолжают охотиться в Канаде, Дании (Гренландии) и США (на Аляске). Среди этих стран Канада - лидер по истреблению данного вида. В России с 1957 года охота на хищника запрещена, в 1973-м к такому же решению пришла Норвегия.

«Под съемкой, сделанной Полом, я видел много комментариев и вопросов: почему не покормили или почему не убили медведя. Но нужно понимать: мы приходим в Арктику не для того, чтобы играть роль бога, который вершит судьбы животных. Конкретно этот зверь был найден в том районе, где ледовая обстановка достаточно благополучная, там было много хищников и в хорошей форме. А он утратил возможность эффективно охотиться по какой-то причине, возможно, был ранен», - поясняет зоолог.

Сейчас Никита Овсяников называет себя независимым исследователем и в заповедной системе больше не работает. Хотя в Арктике бывает каждый сезон.

Говорит, что, пока есть возможность, продолжит изучение и защиту хищника. Жена Ирина, как и дочь Екатерина, которая какое-то время прожила с родителями на острове Врангеля, также занимаются зоологией.

Наблюдения во льдах, остров Врангеля, 2009 год. © Фото: Никита Овсяников

«Если мы посмотрим на историю белого медведя, то он существует на планете, по крайней мере, со среднего плейстоцена, то есть порядка нескольких сотен тысяч лет. Это значит, что медведь уже пережил пять или шесть периодов глобального потепления», - рассказывает ученый.

Но есть разница - и она заключается в нас. Никогда в эти периоды не было такого уровня негативной активности со стороны человека.

«Это то поле, на котором мы можем предпринять реальные шаги, чтобы спасти белого медведя», - призывает Овсяников.

Мы с приятелем после десятидневного блуждания по сопкам западного побережья Байкала вышли к одной из станций старой Кругобайкальской железной дороги и в ожидании поезда оккупировали столик в привокзальном буфете.

ФОТО ДМИТРИЯ ВАСИЛЬЕВА

В ту пору в строй вошла прямая дорога от Иркутска до южной оконечности Байкала к станции Култук.

Два раза в сутки ходил местный поезд до истока Ангары по старой дороге. Отсюда мы хотели добираться до Иркутска.

Хозяйка буфета посматривала на нас с состраданием, наблюдая, как мы с неистребимым студенческим аппетитом уплетали борщ и гуляш, смаковали шампанское.

Это можно было себе позволить, ибо лесные блуждания, пища из рябчиков, беличьих задков и всего прочего съедобного в лесу сэкономили нам достаточную часть стипендии.

Более того, мы добыли почти сотню белок, пока добирались от Олхи до Байкала.За соседним столиком сидел благообразного вида дед и тоже внимательно следил за нами. Когда нас почти сморило после обильной еды и Александр начал поклевывать носом, дед подошел, поздоровался с нами.

— Небось, студенты? Охотоведы?

— Да. А как Вы определили?

— Это просто. Взяли бутылку «газировки», а осилили с трудом. И на понягах топоры привязаны, изготовленные по Пониной выучке. Охотоведы! Геологи, те покрепче будут, выйдут из леса — весь стол бутылками заставят. Да и они только с рюкзаками ходят. Чадят, дым столбом, и ножи казенной выделки. А у вас наш, таежный, но видно, что сами городские. Вот так-то, и у нас свои Шерлоки Холмсы имеются.

— Вот тебе и дед! Конан Дойла читывал!

— И как там наш Поня?

Хотя мы и знали, что речь шла о нашем преподавателе Пантелеймоне Иннокентьевиче, все равно переспросили, кто это.

— Да Худяков!

— Жив-здоров, спасибо.

— Как он там? Не сильно достает?

— Нормально.

Мы все любили казавшегося немного странным, дотошного, ворчливого преподавателя, старавшегося вбить в наши головы основы таежной мудрости: в лесу все необходимое сделать своими руками и не как попало, а чтобы служило надежно.

Клички ему давали в зависимости от того, какое орудие промысла изучалось в то время. Клички были не обидные, а, скорее, напоминавшие анекдоты о Чапаеве и Петьке.

Более поздним поколениям студентов-охотоведов явно недоставало такого преподавателя. Не так давно нам встретился студент-практикант, который насадил топор пяткой вверх. Он долго потом оправдывался, что топор попался без язычка и не было видно, как насаживать.

Вроде несложны таежные мудрости, но, не зная их, вы легко попадете в беду. От нелепой случайности, оттого что чему-то недоучился, под угрозой может оказаться не только здоровье, но и жизнь.

|

ФОТО MATTHEW GOULDING/FLICKR.COM (CC BY-NC-ND 2.0) |

Разговор с дедом продолжался. На стол с дощатого потолка опустился на своей паутине не ко времени появившийся паук-крестовик. Дед бережно поймал его и бросил в угол: пусть, мол, живет, может, принесет кому-то приятную новость. Саша, улыбнувшись, заметил

— Наша новость известна: если Лешка не отметит посещение лекций, декан вызовет на ковер. Приятного будет мало. Не верю я в эти приметы.

— Не скажи, паря, — возразил дед. — По молодости я тоже не верил, все смеялся: как это не повезет, если баба с пустыми ведрами перейдет дорогу? А когда с самим случилось, начал верить. Сейчас на охоту только с осени малость побелковать езжу, да на пантовку с внуком.

А в молодости ярый был до охоты. Годов тридцать было, а я уже без одного сорок медведей добыл, да все больше по берлогам, чаще всего один.

Отец говорил: «Ты, Гришка, сорокового берегись — он роковой». А мне только смешно. Руки крепкие, ружье дедово — пехотинка, четырехлинейка. На двести шагов в теску с ладонь редко мимо стрелял. Патроны тогда еще казенные были.

Берегли мы их и на солонцах по зверю самозарядными стреляли. Но то ли порох был не тот, то ли свинец твердый, а может, обертка пульная была не та, или осалка плохая, а только далеко били они хуже, да и гильзы рвало.

Поехал я по весне, к концу мая, пантовать. Зима в тот год затянулась, трава поздно пошла, а в хребтах на мысах только-только начала пробиваться. В реках заиграл хариус. Самое время на солонцы. Отсидел одну ночь на солонце — не пришел бык.

Долго сидел, думал, что к утру появится. Солнце поднималось, и решил я по мысу пробежаться: может, где какой бык припозднится? Уже весь склон обежал. Нет. В конце склона у подножья медвежонок по второму году ходит, почти у самого балагана.

Думаю: вот тебе и сороковой, сам в руки просится. Да и как у нас было-то? Первого зверя любого бей, а уж там мясо к мясу идет. Конечно, по весне маток не трогали.

Подошел шагов на пятьдесят. Сел. Выстрелил с коленки. Медвежонок упал, покатился вниз. Ну ясно: пуля с четырехлинейки любого зверя с ног свалит. Потом он подхватился и давай орать. Тут откуда ни возьмись сама. Всплыла на дыбы, нюхает, ищет.

Вроде бы не было ее, я смотрел. Наверное, в промоине паслась или лежала. Крутнулась, взяла дух и ко мне. А у меня гильза в стволе засела. Вот тебе и самозарядка! Пожалел на маленького казенный патрон тратить. Ну я за топор. Жду.

Она не добежала сажени три. Крутится туда-сюда — не успеваю головой за ней мотать. Видать, и сама боится. У меня тоже ноги в коленях трясутся. Отступаю задом. Допятился до лиственницы. Теперь не возьмешь. Легче дышать стало.

Медвежонок орет, а она то к нему, то ко мне. Только за деревом успеваю уворачиваться. Наконец изловчился, достал из пазушного кармана свинчатку, пустил по стволу, гильза вылетела. Перезарядился. Убил матуху.

Сел, не успеваю пот вытирать с лица — глаза заливает. Тут-то и страшно стало в поздний след. Когда крутился, некогда было пугаться. Пришел напарник. Добил медвежонка. Вот тогда и закурил первый раз. А страху натерпелся потом, когда обсуждал с напарником саму охоту. Вот тебе и не верь приметам! Не зря говорят: сороковой — роковой.

— А ведь пустая примета, — вдруг заявил Саша. — Матуха-то сорок первой была!

— Она-то сорок первая, вот сразу и упала. А он сороковой. Стрелял неладно, повысил на четверть с полусотни шагов — да сроду такого не бывало! Верь-не верь, а прижмет — поверишь.

Объявили, что на подходе поезд. Так и расстались убежденные в своей правоте. Да и какие приметы могли поколебать нас, для кого охота стала не только страстью, увлечением, но и делом всей жизни, профессией! К тому же сороковой медведь (роковой или нет) был для каждого еще далеко впереди. Если, конечно, был. Но одна примета все же сбылась.

Не зря черный паук опустился к нам, да еще с крестом. За трехдневные прогулы одного из нас лишили стипендии на месяц, в назидание другим. Коль отпрашиваешься на три дня, так не блуди по тайге целую неделю.

Распределяли «наказание» по возрастному принципу: кто старше, тот и виноват больше. Я оказался старше на целый месяц. Зато белок мы настреляли на целых три стипендии.

На днях попала мне книжка прибайкальского коллеги Семена Устинова «Год и вся жизнь медведя». Прекрасно написана книга, оригинальный материал. Вот только роковым Устинов считает сорок первого медведя.

Что это? Какая-то всеобщая забайкальская путаница с определением порядкового номера «рокового» медведя или отголосок начала войны с Германией в 1941-м? Не знаю. Да и какая разница! Ведь медведь есть медведь, и «роковым» для охотника может оказаться любой из зверей.

Любой уважающий себя европеец-путешественник в своих записках о России обязательно упоминал медведя. Одни рассказывали забавные истории с участием мишек, другие описывали эффектные экипажи и сани, украшенные шикарными медвежьими шкурами. Английский поэт Джон Тербервилль, гостивший в Москве в 1568-1569 годах, писал о том, что в знак особого почета гостю вместо постели предлагали отдохнуть на медвежьей шкуре, подушку при этом заменяли седлом. «В России не бывает другого покрова», - так убежденно провозглашал англичанин.

Не обошли вниманием и главную поп-культуру России – медвежьи потехи. По пресловутым русским дорогам странствовали ватаги с ручными медведями, способными танцевать, кувыркаться и даже попрошайничать. Так, Джильс Флетчер, британский поэт, дипломат и просто путешественник, много повидал на своем веку, но никогда не видел праздно шатающихся по столице полудиких зверей. В своих записках он писал: «Диких медведей, ловимых обычно в ямы или тенетами, держат в клетках. В назначенный день и час собирается двор и несметное количество людей пред феатром, где должно пройти поединку; Там является смелый боец с рогатиною, и выпускают медведя, который, видя его, становится на дыбы, рвет и стремится к нему с отверстым зевом. Охотник недвижим: смотрит, метит - и сильным махом всаживает рогатину в зверя, а другой конец ее пригнетает к земле ногой. Уязвленный, яростный медведь лезет грудью на железо, орошает его своею кровию и пеной, ломит, грызет древко, и если одолеть не может, то, падая на бок, с последним глухим ревом издыхает. Народ, доселе безмолвный, оглашает площадь громкими восклицаниями живейшего удовольствия, и героя ведут к погребам царским пить за государево здравие…»

По другим свидетельствам, в Москве Иоанн Грозного на 100 человек приходилось примерно по одному топтыгину. Бояре и богатые купцы, как правило, держали в своих палатах и теремах хотя бы одного медведя «для души». Зайдя в какой-нибудь людный кабак того времени, вы обязательно бы увидели косолапого. Причем, порой сидящего с громкой компанией и лакающего наливку.