Как показывает опыт, свободные электроны при обычных температурах практически не, покидают металл. Следовательно, в поверхностном слое металла должно быть задерживающее электрическое поле, препятствующее выходу электронов из металла в окружающий вакуум. Работа, которую нужно затратить для удаления электрона из металла в вакуум, называется работой выхода. Укажем две вероятные причины появления работы выхода:

1. Если электрон по какой-то причине удаляется из металла, то в том месте, которое электрон покинул, возникает избыточный положительный заряд и электрон притягивается к индуцированному им самим положительному заряду.

2. Отдельные электроны, покидая металл, удаляются от него на расстояния порядка атомных и создают тем самым над поверхностью металла «электронное облако», плотность которого быстро убывает с расстоянием. Это облако вместе с наружным слоем положительных ионов решетки образует двойной электрический слой, поле которого подобно полю плоского конденсатора. Толщина этого слоя равна нескольким межатомным расстояниям (10 -10 - 10 -9 м). Он не создает электрического поля во внешнем пространстве, но препятствует выходу свободных электронов из металла.

Таким образом, электрон при вылете из металла должен преодолеть задерживающее его электрическое поле двойного слоя. Разность потенциалов в этом слое, называемая поверхностным скачком потенциала, определяется работой выхода (А) электрона из металла:

где е - заряд электрона. Так как вне двойного слоя электрическое поле отсутствует, то потенциал среды равен нулю, а внутри металла потенциал положителен и равен . Потенциальная энергия свободного электрона внутри металла равна - е и является относительно вакуума отрицательной. Исходи из этого можно

Работа выхода выражается в электрон-вольтах (эВ): 1 эВ равен работе, совершаемой силами поля при перемещении элементарного электрического заряда (заряда, равного заряду электрона) при прохождении им разности потенциалов в 1 В. Так как заряд электрона равен 1,6 l0 -19 Кл, то 1 эВ = 1,6 10 -1 9 Дж.

Работа выхода зависит от химической природы металлов и от чистоты их поверхности и колеблется в пределах нескольких электрон-вольт (например, у калия Л=2,2 эВ, у платины A = б,3 эВ). Подобрав определенным образом покрытие поверхности, можно значительно уменьшить paботу выхода. Например, если нанести на поверхность вольфрама (А =4,5 эВ) слой оксида щелочно-земельного металла (Са, Sr, Ba), то работа выхода снижается до 2 эВ.

§ 105. Эмиссионные явления и их применение

Если сообщить электронам в металлах энергию, необходимую для преодоления работы выхода, то часть электронов может покинуть металл, в результате чего наблюдается явление испускания электронов, или электронной эмиссии. В зависимости от способа сообщения электронам энергии различают термоэлектронную, фотоэлектронную, вторичную электронную и автоэлектронную эмиссии.

1. Термоэлектронная эмиссия - это испускание электронов нагретыми металлами. Концентрация свободных электронов в металлах достаточно высока, поэтому даже при средних температурах вследствие распределения электронов по скоростям (по энергии) некоторые электроны обладают энергией, достаточной для преодоления потенциального барьера на границе металла. С повышением температуры число электронов, кинетическая энергия теплового движения которых больше работы выхода, растет и явление термоэлектронной эмиссии становится заметным.

Исследование закономерностей термоэлектронной эмиссии можно провести с помощью простейшей двухэлектродной лампы - вакуумного диода, представляющего собой откачанный баллон, содержащий два электрода: катод К и анод А. В простейшем случае катодом служит нить из тугоплавкого металла (например, вольфрама), накаливаемая электрическим током. Анод чаще всего имеет форму металлического цилиндра, окружающего катод. Если диод включить в цепь, как это показано на рис. 152, то при накаливании катода и подаче на анод положительного напряжения (относительно катода) в анодной цепи диода возникает ток. Если поменять полярность батареи Б а, то ток прекращается, как бы сильно катод ни накаливали. Следовательно, катод испускает отрицательные частицы - электроны.

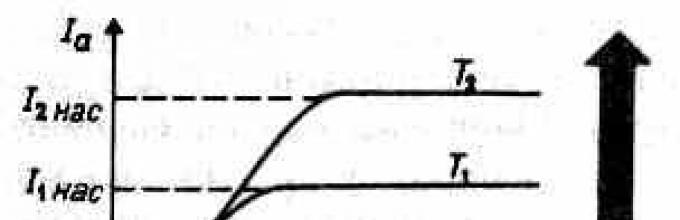

Если поддерживать температуру накаленного катода постоянной и снять зависимость анодного тока I а от анодного напряжения U a - вольт-амперную характеристику (рис. 153), то оказывается, что она не является линейной, т. е. для вакуумного диода закон Ома не выполняется. Зависимость термоэлектронного тока I от анодного напряжения в области малых

положительных значений U описывается законом трех вторых (установлен русским физиком С. А. Богуславским (1883- 1923) и американским физиком И. Ленгмюром (1881 - 1957)):

I =BU 3/2 ,

где В - коэффициент, зависящий от формы и размеров электродов, а также их взаимного расположения.

При увеличении анодного напряжения ток возрастает до некоторого максимального значения I нас, называемого током насыщения. Это означает, что почти все электроны, покидающие катод, достигают анода, поэтому дальнейшее увеличение напряженности поля не может привести к увеличению термоэлектронного тока. Следовательно, плотность тока насыщения характеризует эмиссионную способность материала катода.

Плотность тока насыщения определяется формулой Ричардсона - Дешмана, выведенной теоретически на основе квантовой статистики:

j нас =CT 2 e -A/(kT) .

где А - работа выхода электронов из катода, Т - термодинамическая температура, С - постоянная, теоретически одинаковая для всех металлов (это не подтверждается экспериментом, что, по-видимому, объясняется поверхностными эффектами). Уменьшение работы выхода приводит к резкому увеличению плотности тока насыщения. Поэтому применяются оксидные катоды (например, никель, покрытый оксидом щелочно-земельного металла), работа выхода которых равна 1 -1,5 эВ.

На рис. 153 представлены вольт-амперные характеристики для двух температур катода: T 1 и Т 2 , причем T 2 >T 1 . С повышением температуры катода испускание электронов с катода интенсивнее, при этом увеличивается и ток насыщения. При U a =0 наблюдается анодный ток, т. е. некоторые электроны, эмиттируемые катодом, обладают энергией, достаточной для преодоления работы выхода и достижения анода без приложения электрического поля.

Явление термоэлектронной эмиссии используется в приборах, в которых необходимо получить поток электронов в вакууме, например в электронных лампах, рентгеновских трубках, электронных микроскопах и т. д. Электронные лампы широко применяются в электро- и радиотехнике, автоматике и телемеханике для выпрямления переменных токов, усиления электрических сигналов и переменных токов, генерирования электромагнитных колебаний и т. д. В зависимости от назначения в лампах используются дополнительные управляющие электроды.

2. Фотоэлектронная эмиссия - это эмиссия электронов из металла под действием света, а также коротковолнового электромагнитного излучения (например, рентгеновского). Основные закономерности этого явления будут разобраны при рассмотрении фотоэлектрического эффекта.

3. Вторичная электронная эмиссия - это испускание электронов поверхностью металлов, полупроводников или диэлектриков при бомбардировке их пучком электронов. Вторичный электронный поток состоит из электронов, отраженных поверхностью (упруго и неупруго отраженные электроны), и «истинно» вторичных электронов - электронов, выбитых из металла, полупроводника или диэлектрика первичными электронами.

Отношение числа вторичных электронов n 2 к числу первичных п 1 , вызвавших эмиссию, называется коэффициентом вторичной электронной эмиссии:

=n 2 /n 1 .

Коэффициент б зависит от природы материала поверхности, энергии бомбардирующих частиц и их угла падения на поверхность. У полупроводников и диэлектриков б больше, чем у металлов. Это объясняется тем, что в металлах, где концентрация электронов проводимости велика, вторичные электроны, часто сталкиваясь с ними, теряют свою энергию и не могут выйти из металла. В полупроводниках и диэлектриках же из-за малой концентрации электронов проводимости столкновения вторичных электронов с ними происходят гораздо реже и вероятность выхода вторичных электронов из эмиттера возрастает в несколько раз.

Для примера на рис. 154 приведена качественная зависимость коэффициента вторичной электронной эмиссии б от энергии Е падающих электронов для KCl. С увеличением энергии электронов б возрастает, так как первичные электроны все глубже проникают в кристаллическую решетку и, следовательно, выбивают больше вторичных электронов. Однако при некоторой энергии первичных электронов 6 начинает уменьшаться. Это связано с тем, что с увеличением глубины проникновения первичных электронов вторичным все труднее вырваться на поверхность. Значение max для KCl достигает 12 (для чистых металлов оно не превышает 2).

Явление вторичной электронной эмиссии используется в фотоэлектронных умножителях (ФЭУ), применяемых для усиления слабых электрических токов. ФЭУ представляет собой вакуумную трубку с фотокатодом К и анодом А, между которыми расположено несколько электродов- эмиттеров (рис.155). Электроны, вырванные с фотокатода под действием света, попадают на эмиттер Э 1 , пройдя ускоряющую разность потенциалов между К и Э 1 . Из эмиттера Э 1 выбивается электронов. Усиленный таким образом

электронный поток направляется на эмиттер Э2, и процесс умножения повторяется на всех последующих эмиттерах. Если ФЭУ содержит n эмиттеров, то на аноде А, называемом коллектором, получается усиленный в б" раз фотоэлектронный ток.

4. Автоэлектронная эмиссия - это эмиссия электронов с поверхности металлов под действием сильного внешнего электрического поля. Эти явления можно наблюдать в откачанной трубке, конфигурация электродов которой (катод - острие, анод - внутренняя поверхность трубки) позволяет при напряжениях примерно 10 3 В получать электрические поля напряженностью примерно 10 7 В/м. При постепенном повышении напряжения уже при напряженности поля у поверхности катода примерно 10 5 -10 6 В/м возникает слабый ток, обусловленный электронами, испускаемыми катодом. Сила этого тока увеличивается с повышением напряжения на трубке. Токи возникают при холодном катоде, поэтому описанное явление называется также холодной эмиссией. Объяснение механизма этого явления возможно лишь на основе квантовой теории.

Как показывает опыт, свободные электроны при обычных температурах практически не, покидают металл. Следовательно, в поверхностном слое металла должно быть задерживающее электрическое поле, препятствующее выходу электронов из металла в окружающий вакуум. Работа, которую нужно затратить для удаления электрона из металла в вакуум, называется работой выхода. Укажем две вероятные причины появления работы выхода:

1. Если электрон по какой-то причине удаляется из металла, то в том месте, которое электрон покинул, возникает избыточный положительный заряд и электрон притягивается к индуцированному им самим положительному заряду.

2. Отдельные электроны, покидая металл, удаляются от него на расстояния порядка атомных и создают тем самым над поверхностью металла «электронное облако», плотность которого быстро убывает с расстоянием. Это облако вместе с наружным слоем положительных ионов решетки образует двойной электрический слой, поле которого подобно полю плоского конденсатора. Толщина этого слоя равна нескольким межатомным расстояниям (10 -10 - 10 -9 м). Он не создает электрического поля во внешнем пространстве, но препятствует выходу свободных электронов из металла.

Таким образом, электрон при вылете из металла должен преодолеть задерживающее его электрическое поле двойного слоя. Разность потенциалов Dj в этом слое, называемая поверхностным скачком потенциала, определяется работой выхода (А) электрона из металла:

где е - заряд электрона. Так как вне двойного слоя электрическое поле отсутствует, то потенциал среды равен нулю, а внутри металла потенциал положителен и равен Dj. Потенциальная энергия свободного электрона внутри металла равна - еDj и является относительно вакуума отрицательной. Исходи из этого можно

Работа выхода выражается в электрон-вольтах (эВ): 1 эВ равен работе, совершаемой силами поля при перемещении элементарного электрического заряда (заряда, равного заряду электрона) при прохождении им разности потенциалов в 1 В. Так как заряд электрона равен 1,6 l0 -19 Кл, то 1 эВ = 1,6 10 -19 Дж.

Работа выхода зависит от химической природы металлов и от чистоты их поверхности и колеблется в пределах нескольких электрон-вольт (например, у калия Л=2,2 эВ, у платины A = б,3 эВ). Подобрав определенным образом покрытие поверхности, можно значительно уменьшить paботу выхода. Например, если нанести на поверхность вольфрама (А =4,5 эВ) слой оксида щелочно-земельного металла (Са, Sr, Ba), то работа выхода снижается до 2 эВ.

1. Цель работы …………………………………………………………..4

2. Теоретическая часть…………………………………………………..4

2.1. Работа выхода электронов из металла…………………………..4

2.2. Термоэлектронная эмиссия………………………………………6

3. Экспериментальная часть …………………………………………...10

3.1. Измерительные приборы………………………………………...10

3.2. Описание лабораторной установки……………………………..10

4. Требования по технике безопасности………………………………12

5. Порядок выполнения лабораторной работы………………………..12

6. Требования к отчету………………………………………………….16

7. Контрольные вопросы………………………………………………..16

Список литературы…………………………………………………...16

Лабораторная работа № 35

Изучение явления термоэлектронной эмиссии

И определение удельного заряда электрона

Цель работы

Изучение явления термоэлектронной эмиссии, снятие вольтамперной характеристики вакуумного диода, определение удельного заряда электрона.

Теоретическая часть

Работа выхода электронов из металла

В металлах имеются электроны проводимости, образующие электронный газ и участвующие в тепловом движении. Так как электроны проводимости удерживаются внутри металла, то, следовательно, вблизи поверхности существуют силы, действующие на электроны и направленные внутрь металла. Чтобы электрон мог выйти из металла за его пределы, должна быть совершена определенная работа А против этих сил, которая получила название работы выхода электрона из металла. Эта работа, естественно, различна для разных металлов.

В настоящее время можно указать две наиболее вероятные причины происхождения работы выхода. Одна из них заключается в индукционном действии удаляемого электрона на металл. Электрон, вылетевший из металла, вызывает на поверхности металла положительный индуцированный заряд, отчего между электроном и металлом возникает сила притяжения, препятствующая удалению электрона.

Вторая причина заключается в следующем. Электроны проводимости, совершая беспорядочное тепловое движение, способны пересекать поверхность металла и удаляться от нее на малое расстояние. У поверхности металла существует электронное облако, постоянно обменивающееся электронами с металлом, так что электроны облака и металла находятся в динамическом равновесии между собой. Заметная концентрация электронов в облаке наблюдается лишь на расстояниях от поверхности металла порядка нескольких межатомных расстояний 10 -10 – 10 -9 м. На поверхности металла имеется избыток положительных зарядов - ионов. Эти заряды и электронное облако образуют тонкий двойной электрический слой. Такой двойной слой не создает электрическое поле во внешнем пространстве, но препятствует вылету электронов из металла.

Потенциальная энергия электрона внутри металла постоянна и равна

где j – потенциал электрического поля внутри металла.

При переходе электрона через поверхностный электронный слой потенциальная энергия быстро уменьшается на величину работы выхода и становится вне металла равной нулю. Распределение энергии электрона внутри металла можно представить в виде потенциальной ямы.

Приближенная картина изменения потенциальной энергии электрона изображена на рис. 2.1.

|

Потенциальная энергия электронов в металле

В рассмотренной выше трактовке работа выхода электрона равна глубине потенциальной ямы, т.е.

Этот результат соответствует классической электронной теории металлов, в которой предполагается, что скорость электронов в металле подчиняется закону распределения Максвелла и при температуре абсолютного нуля равна нулю. Однако в действительности электроны проводимости подчиняются квантовой статистике Ферми-Дирака, согласно которой при абсолютном нуле скорость электронов и соответственно их энергия отлична от нуля. Максимальное значение энергии, которой обладают электроны при абсолютном нуле, называется энергией Ферми . Квантовая теория проводимости металлов, основанная на этой статистике, дает иную трактовку работы выхода. Работа выхода электрона из металла равна разности высоты потенциального барьера и энергии Ферми

![]() (2.3)

(2.3)

где – среднее значение потенциала электрического поля внутри металла.

Термоэлектронная эмиссия

Термоэлектронная эмиссия - это испускание электронов нагретыми металлами. Концентрация свободных электронов в металлах достаточно высока, поэтому даже при средних температурах некоторые электроны обладают энергией, достаточной для преодоления потенциального барьера на границе металла. С повышением температуры число электронов, кинетическая энергия теплового движения которых больше работы выхода, растет, и явление термоэлектронной эмиссии становится заметным.

Исследование закономерностей термоэлектронной эмиссии можно провести с помощью простейшей двухэлектродной лампы - вакуумного диода, представляющего собой откачанный баллон, содержащий два электрода: катод К и анод А. В простейшем случае катодом служит нить из тугоплавкого металла (например, вольфрама), накаливаемая электрическим током. Нагрев катода нитью накала до температуры 1100 – 2000 К приводит к испусканию электронов с поверхности катода. Анод чаще всего имеет форму металлического цилиндра, окружающего катод. Если диод включить в цепь, как показано на рис. 3.1, то при накаливании катода и подаче на анод положительного напряжения (относительно катода) в анодной цепи диода возникает ток. Если поменять полярность блока питания, то ток прекращается, как бы сильно катод не накаливали. Следовательно, катод испускает отрицательные частицы - электроны.

В вакуумной электронной лампе электрическое поле, действующее на каждый электрон, складывается из внешнего поля, создаваемого разностью потенциалов между электродами, и поля, создаваемого всеми остальными электронами, образующими пространственный заряд. Благодаря пространственному заряду при малых анодных напряжениях анодный ток может быть значительно меньше возможного тока эмиссии катода и постепенно увеличивается при повышении анодного напряжения.

Если поддерживать температуру накаленного катода постоянной и снять зависимость анодного тока I а от анодного напряжения u а – вольт - амперную характеристику (рис. 2.2), то оказывается, что она не является линейной, т.е. для вакуумного диода закон Ома не выполняется.

|

Вольт - амперные характеристики диода

при различных температурах (T 2 > T 1)

Зависимость термоэлектронного тока I а от анодного напряжения в области малых положительных значений u а описывается законом трех вторых, установленным русским физиком С.А. Богуславским и американским физиком И. Лэнгмюром

![]() (2.4)

(2.4)

где k – коэффициент, зависящий от форм и размеров электродов, а также их взаимного расположения.

Следует отметить, что формула (2.4) не является точной, т.к. закон Богуславского - Лэнгмюра выведен в предположении, что:

а) начальные скорости электронов, эмитируемых катодом, пренебрежимо малы;

б) анодный ток далек от насыщения;

в) пространственный заряд создает такое распределение потенциала между катодом и анодом, что непосредственно у поверхности катода напряженность электрического поля равна нулю.

При увеличении анодного напряжения ток возрастает до некоторого максимального значения I нас, называемого током насыщения.

Насыщение анодного тока наступает тогда, когда все электроны, испускаемые катодом в единицу времени, попадают на анод. Поэтому при дальнейшем увеличении анодного напряжения анодный ток уже не может увеличиваться. Таким образом, величина тока насыщения определяется эмиссионной способностью катода.

Плотность тока насыщения определяется формулой Ричардсона -Дэшмана, выведенной на основе квантовой статистики:

, (2.5)

, (2.5)

где В – постоянная, теоретически одинаковая для всех материалов, однако на опыте получаются различные значения; А вых – работа выхода электрона; Т – температура; k – постоянная Больцмана (1,38 ·10 -23 Дж/К).

Благодаря экспоненциальному множителю плотность термоэлектронного тока чрезвычайно сильно зависит от работы выхода и температуры катода. Например, при повышении температуры вольфрама от 2000 К до 2500 К плотность тока эмиссии возрастает почти в 200 раз.

На рис. 2.2 представлены вольт - амперные характеристики для двух температур катода.

Явление термоэлектронной эмиссии используется в приборах, в которых необходимо получить поток электронов в вакууме, например в электронных лампах, рентгеновских трубках, электронных микроскопах и т.д.

По форме и размерам электродов лампы можно определить коэффициент В в формуле (2.5). Если катод и анод представляют собой коаксиальные цилиндрические электроды, то, как показывает расчет, закон Богославского - Лэнгмюра имеет вид:

, (2.6)

, (2.6)

где е /m – удельный заряд электрона (отношение величины заряда к его массе), r – радиус анода, l – длина катода, β 2 – коэффициент, зависящий от отношения радиусов анода и катода (при отношении радиусов больше 10 близок к единице).

Так как по вольт - амперным характеристикам диода определяется удельный заряд электрона, то удобнее строить график зависимости анодного тока от анодного напряжения в степени три вторых.

Угловой коэффициент полученной прямой в случае коаксиальных цилиндрических электродов равен:

. (2.7)

. (2.7)

(2.8)

(2.8)

Из наиболее существенных факторов, приводящих к отклонениям от закона трех вторых, являются:

1) начальные скорости электронов, эмитируемых катодом, отличные от нуля. За счет этого изменяется характер распределения потенциала между электродами, в частности, напряженность электрического поля у поверхности катода не равняется нулю;

2) контактная разность потенциалов между катодом и анодом, так как в уравнении (2.4) или (2.6) под напряжением u подразумевается истинная величина разности потенциалов между электродами. Влияние контактной разности потенциалов наиболее заметно при малых анодных напряжениях;

3) асимметрия системы электродов (например, неконцентричность катода и анода);

4) наличие остатков газа в лампе, которые при достаточно высоких анодных напряжениях ионизируются. Положительные ионы нейтрализуют действие отрицательного пространственного заряда, и анодный ток возрастает значительно быстрее, чем следует из закона Богуславского - Лэнгмюра.

Существенно и обстоятельство, что величина удельного заряда электрона входит в выражение закона трех вторых (2.6) под знаком квадратного корня. Поэтому при расчете удельного заряда электрона по формуле (2.8) погрешность соответственно увеличивается.

Несмотря на множество факторов, влияющих на погрешность, выше рассмотренный метод широко используется для определения удельного заряда электрона по той причине, что он является достаточно простым.

Экспериментальная часть

Измерительные приборы

В лабораторной установке используются измерительные приборы:

1) первый модуль источника питания (ИП) с напряжением 2,5 В и второй источник постоянного тока Б5-50, используемый с напряжением до 200 В;

2) 2 цифровых вольтметра В7 - 40/4; В7 - 40/5;

3) электронная лампа 2Ц2C.

Похожая информация.

Цель работы : построение и изучение вольтамперной характеристики двухэлектродной лампы (диода); исследование зависимости плотности тока насыщения термоэлектронной эмиссии от температуры катода и определение работы выхода электрона из вольфрама методом прямых Ричардсона.

В этой лабораторной работе рассмотрим, как простые модели металла могут быть использованы для объяснения термоэлектронной эмиссии электронов.

Многие физические свойства металлов можно объяснить, основываясь на модели свободных электронов. В этой модели валентные электроны атомов металла считаются полностью свободными в пространстве, ограниченном поверхностью. Именно валентные электроны обуславливают электропроводность металла, и по этой причине их называют электронами проводимости и отличают от электронов, заполняющих оболочки ионных остовов.

Следующее доказательство правильности представления о свободных электронах в металлах мы обнаруживаем в явлениях термоэлектронной эмиссии. Известно (Ричардсон, 1903 г.), что электроны самопроизвольно выделяются из раскаленных металлов и что в отсутствие внешнего электрического поля они образуют электронное облако вокруг нагретого тела. Число таких электронов можно определить, измерив ток, возникающий при включении внешнего электрического поля.

Теоретически явление термоэлектронной эмиссии можно объяснить, используя модель свободных электронов. В металле электроны проводимости могут двигаться свободно, участвуя в тепловом движении. Так как они удерживаются внутри металла, то значит, вблизи поверхности металла существуют силы, действующие на электроны и направленные внутрь металла. Чтобы электрон мог выйти из металла за его пределы, должна быть совершена определенная работа А против этих сил, которая получила название работа выхода электрона из металла . Так как электрон – заряженная частица, то существование работы выхода показывает, что в поверхностном слое металла существует электрическое поле, а следовательно, электрический потенциал при переходе через этот поверхностный слой меняется на некоторую величину φ , которая, так же как и работа выхода, является характеристикой металла. Эта поверхностная разность потенциала связана с работой выхода очевидным соотношением:

где e – заряд электрона.

Изменение потенциала внутри металла в отсутствие тока можно наглядно представить при помощи диаграммы (рис.13.1). По вертикальной оси отложена потенциальная энергия электрона E p , то есть , причём значение потенциала вне металла принято равным нулю. Потенциальная энергия электрона вне металла постоянна; в поверхностном слое она быстро изменяется, а именно уменьшается на величину работы выхода, а внутри металла опять становится постоянной. Так что распределение потенциальной энергии электрона внутри металла представляется в виде потенциальной ямы (ящика).

Можно указать две причины возникновения работы выхода . Одна заключается в индукционном действии удаляемого электрона из металла . Такой электрон вызывает на поверхности металла положительный индуцированный заряд, отчего между электронами и металлом возникает сила притяжения, препятствующая удалению электрона. Вторая заключается в том, что вылетевшие из металла электроны образуют электронное облако . В результате у поверхности металла возникает тонкий двойной электрический слой, электрическое поле которого препятствует вылету электронов из металла.

Если электрон внутри металла имеет кинетическую энергию E к1 меньшую, чем глубина потенциального ящика (рис.13.1): , то такой электрон не сможет покинуть металл. Если же его кинетическая энергия , то электрон вылетает из металла. Условия вылета электрона из металла:

где m – масса электрона, v – его скорость.

Работа выхода для металлов имеет порядок нескольких электрон-вольт (1 эВ=1.6 . 10 -19 Дж). Величина энергии теплового движения равна , и при комнатной температуре Т =300 К она равна 0.02 эВ (то есть ). Поэтому при комнатной температуре подавляющее большинство электронов проводимости находится внутри металла.

Зависимость плотности тока насыщения j н () от температуры катода Т известна в литературе под названием формулы Ричардсона-Дэшмена:

, (13.3)

, (13.3)

где k – постоянная Больцмана, равная 1.38 . 10 -23 Дж/К; В – постоянная, величина которой для многих чистых металлов лежит в пределах: (0.6÷162)А/(м 2. К 2).

Рассмотрим, как классическая статистическая физика объясняет эту зависимость. Термоэлектронная эмиссия заключается в том, что быстрые электроны металла, обладающие кинетической энергией теплового движения, большей, чем работа выхода, встречая поверхность металла, преодолевают потенциальный барьер на поверхности и выходят за пределы металла. Для этого надо найти число электронов, ударяющихся за секунду о единицу поверхности металла и причем таких, у которых кинетическая энергия перпендикулярной к поверхности составляющей скорости движения, например по оси ОХ , достаточна для преодоления потенциального барьера. Если обозначим через n 1 число таких электронов, то

Далее, используя закон распределения Максвелла по скоростям, нужно найти число электронов, для которых . Число электронов n в единице объема, скорость которых лежит в интервале скоростей между v и (v+dv), равно (распределение Максвелла)

. (13.5)

. (13.5)

Аналогично число электронов в единице объема с компонентой скорости между v x и (v x +dv x) равно

, (13.6)

, (13.6)

поскольку ![]() ,

, ![]() .

.

Как показывает опыт, свободные электроны при обычных температурах практически не, покидают металл. Следовательно, в поверхностном слое металла должно быть задерживающее электрическое поле, препятствующее выходу электронов из металла в окружающий вакуум. Работа, которую нужно затратить для удаления электрона из металла в вакуум, называется работой выхода. Укажем две вероятные причины появления работы выхода:

1. Если электрон по какой-то причине удаляется из металла, то в том месте, которое электрон покинул, возникает избыточный положительный заряд и электрон притягивается к индуцированному им самим положительному заряду.

2. Отдельные электроны, покидая металл, удаляются от него на расстояния порядка атомных и создают тем самым над поверхностью металла «электронное облако», плотность которого быстро убывает с расстоянием. Это облако вместе с наружным слоем положительных ионов решетки образует двойной электрический слой, поле которого подобно полю плоского конденсатора. Толщина этого слоя равна нескольким межатомным расстояниям (10 -10 - 10 -9 м). Он не создает электрического поля во внешнем пространстве, но препятствует выходу свободных электронов из металла.

Таким образом, электрон при вылете из металла должен преодолеть задерживающее его электрическое поле двойного слоя. Разность потенциалов в этом слое, называемая поверхностным скачком потенциала, определяется работой выхода (А) электрона из металла:

где е - заряд электрона. Так как вне двойного слоя электрическое поле отсутствует, то потенциал среды равен нулю, а внутри металла потенциал положителен и равен . Потенциальная энергия свободного электрона внутри металла равна - е и является относительно вакуума отрицательной. Исходи из этого можно

Работа выхода выражается в электрон-вольтах (эВ): 1 эВ равен работе, совершаемой силами поля при перемещении элементарного электрического заряда (заряда, равного заряду электрона) при прохождении им разности потенциалов в 1 В. Так как заряд электрона равен 1,6 l0 -19 Кл, то 1 эВ = 1,6 10 -1 9 Дж.

Работа выхода зависит от химической природы металлов и от чистоты их поверхности и колеблется в пределах нескольких электрон-вольт (например, у калия Л=2,2 эВ, у платины A = б,3 эВ). Подобрав определенным образом покрытие поверхности, можно значительно уменьшить paботу выхода. Например, если нанести на поверхность вольфрама (А =4,5 эВ) слой оксида щелочно-земельного металла (Са, Sr, Ba), то работа выхода снижается до 2 эВ.

§ 105. Эмиссионные явления и их применение

Если сообщить электронам в металлах энергию, необходимую для преодоления работы выхода, то часть электронов может покинуть металл, в результате чего наблюдается явление испускания электронов, или электронной эмиссии. В зависимости от способа сообщения электронам энергии различают термоэлектронную, фотоэлектронную, вторичную электронную и автоэлектронную эмиссии.

1. Термоэлектронная эмиссия - это испускание электронов нагретыми металлами. Концентрация свободных электронов в металлах достаточно высока, поэтому даже при средних температурах вследствие распределения электронов по скоростям (по энергии) некоторые электроны обладают энергией, достаточной для преодоления потенциального барьера на границе металла. С повышением температуры число электронов, кинетическая энергия теплового движения которых больше работы выхода, растет и явление термоэлектронной эмиссии становится заметным.

Исследование закономерностей термоэлектронной эмиссии можно провести с помощью простейшей двухэлектродной лампы - вакуумного диода, представляющего собой откачанный баллон, содержащий два электрода: катод К и анод А. В простейшем случае катодом служит нить из тугоплавкого металла (например, вольфрама), накаливаемая электрическим током. Анод чаще всего имеет форму металлического цилиндра, окружающего катод. Если диод включить в цепь, как это показано на рис. 152, то при накаливании катода и подаче на анод положительного напряжения (относительно катода) в анодной цепи диода возникает ток. Если поменять полярность батареи Б а, то ток прекращается, как бы сильно катод ни накаливали. Следовательно, катод испускает отрицательные частицы - электроны.

Если поддерживать температуру накаленного катода постоянной и снять зависимость анодного тока I а от анодного напряжения U a - вольт-амперную характеристику (рис. 153), то оказывается, что она не является линейной, т. е. для вакуумного диода закон Ома не выполняется. Зависимость термоэлектронного тока I от анодного напряжения в области малых

положительных значений U описывается законом трех вторых (установлен русским физиком С. А. Богуславским (1883- 1923) и американским физиком И. Ленгмюром (1881 - 1957)):

I =BU 3/2 ,

где В - коэффициент, зависящий от формы и размеров электродов, а также их взаимного расположения.

При увеличении анодного напряжения ток возрастает до некоторого максимального значения I нас, называемого током насыщения. Это означает, что почти все электроны, покидающие катод, достигают анода, поэтому дальнейшее увеличение напряженности поля не может привести к увеличению термоэлектронного тока. Следовательно, плотность тока насыщения характеризует эмиссионную способность материала катода.

Плотность тока насыщения определяется формулой Ричардсона - Дешмана, выведенной теоретически на основе квантовой статистики:

j нас =CT 2 e -A/(kT) .

где А - работа выхода электронов из катода, Т - термодинамическая температура, С - постоянная, теоретически одинаковая для всех металлов (это не подтверждается экспериментом, что, по-видимому, объясняется поверхностными эффектами). Уменьшение работы выхода приводит к резкому увеличению плотности тока насыщения. Поэтому применяются оксидные катоды (например, никель, покрытый оксидом щелочно-земельного металла), работа выхода которых равна 1 -1,5 эВ.

На рис. 153 представлены вольт-амперные характеристики для двух температур катода: T 1 и Т 2 , причем T 2 >T 1 . С повышением температуры катода испускание электронов с катода интенсивнее, при этом увеличивается и ток насыщения. При U a =0 наблюдается анодный ток, т. е. некоторые электроны, эмиттируемые катодом, обладают энергией, достаточной для преодоления работы выхода и достижения анода без приложения электрического поля.

Явление термоэлектронной эмиссии используется в приборах, в которых необходимо получить поток электронов в вакууме, например в электронных лампах, рентгеновских трубках, электронных микроскопах и т. д. Электронные лампы широко применяются в электро- и радиотехнике, автоматике и телемеханике для выпрямления переменных токов, усиления электрических сигналов и переменных токов, генерирования электромагнитных колебаний и т. д. В зависимости от назначения в лампах используются дополнительные управляющие электроды.

2. Фотоэлектронная эмиссия - это эмиссия электронов из металла под действием света, а также коротковолнового электромагнитного излучения (например, рентгеновского). Основные закономерности этого явления будут разобраны при рассмотрении фотоэлектрического эффекта.

3. Вторичная электронная эмиссия - это испускание электронов поверхностью металлов, полупроводников или диэлектриков при бомбардировке их пучком электронов. Вторичный электронный поток состоит из электронов, отраженных поверхностью (упруго и неупруго отраженные электроны), и «истинно» вторичных электронов - электронов, выбитых из металла, полупроводника или диэлектрика первичными электронами.

Отношение числа вторичных электронов n 2 к числу первичных п 1 , вызвавших эмиссию, называется коэффициентом вторичной электронной эмиссии:

=n 2 /n 1 .

Коэффициент б зависит от природы материала поверхности, энергии бомбардирующих частиц и их угла падения на поверхность. У полупроводников и диэлектриков б больше, чем у металлов. Это объясняется тем, что в металлах, где концентрация электронов проводимости велика, вторичные электроны, часто сталкиваясь с ними, теряют свою энергию и не могут выйти из металла. В полупроводниках и диэлектриках же из-за малой концентрации электронов проводимости столкновения вторичных электронов с ними происходят гораздо реже и вероятность выхода вторичных электронов из эмиттера возрастает в несколько раз.

Для примера на рис. 154 приведена качественная зависимость коэффициента вторичной электронной эмиссии б от энергии Е падающих электронов для KCl. С увеличением энергии электронов б возрастает, так как первичные электроны все глубже проникают в кристаллическую решетку и, следовательно, выбивают больше вторичных электронов. Однако при некоторой энергии первичных электронов 6 начинает уменьшаться. Это связано с тем, что с увеличением глубины проникновения первичных электронов вторичным все труднее вырваться на поверхность. Значение max для KCl достигает 12 (для чистых металлов оно не превышает 2).

Явление вторичной электронной эмиссии используется в фотоэлектронных умножителях (ФЭУ), применяемых для усиления слабых электрических токов. ФЭУ представляет собой вакуумную трубку с фотокатодом К и анодом А, между которыми расположено несколько электродов- эмиттеров (рис.155). Электроны, вырванные с фотокатода под действием света, попадают на эмиттер Э 1 , пройдя ускоряющую разность потенциалов между К и Э 1 . Из эмиттера Э 1 выбивается электронов. Усиленный таким образом

электронный поток направляется на эмиттер Э2, и процесс умножения повторяется на всех последующих эмиттерах. Если ФЭУ содержит n эмиттеров, то на аноде А, называемом коллектором, получается усиленный в б" раз фотоэлектронный ток.

4. Автоэлектронная эмиссия - это эмиссия электронов с поверхности металлов под действием сильного внешнего электрического поля. Эти явления можно наблюдать в откачанной трубке, конфигурация электродов которой (катод - острие, анод - внутренняя поверхность трубки) позволяет при напряжениях примерно 10 3 В получать электрические поля напряженностью примерно 10 7 В/м. При постепенном повышении напряжения уже при напряженности поля у поверхности катода примерно 10 5 -10 6 В/м возникает слабый ток, обусловленный электронами, испускаемыми катодом. Сила этого тока увеличивается с повышением напряжения на трубке. Токи возникают при холодном катоде, поэтому описанное явление называется также холодной эмиссией. Объяснение механизма этого явления возможно лишь на основе квантовой теории.