Зоолог, ординарный академик Императорской академии наук, род. в 1840 г. Первоначальное образование получил дома, затем в корпусе инженеров путей сообщения, откуда вышел в 1859 г. и поступил в спб. университет по разряду естественных наук. В 1860-1862 гг. занимался в Гейдельберге у Бунзена, Kapиyca и Бронна, затем в Тюбингене у Лейдига, Моля, Лушки и Квенштета. В 1862 г. окончил курс в спб. университете, в 1865 г. защитил диссертацию ("История развития ланцетника - Amphioxus lanceolatus") и получил степень магистра; в 1866-67 читал курс сравнительной анатомии; в 1867 защитил диссертацию: "О развитии Phoronis" на степень доктора зоологии. В 1868 г. - профессор зоологии при казанском университете, в 1869 г. перешел в университет св. Владимира. В 1870-73 гг. совершил поездку с ученой целью на Красное море и в Алжир; в том же году перешел в новороссийский университет, где некоторое время состоял проректором. После новой заграничной экскурсии избран, в 1890 г., в члены Императорской академии наук и утвержден в звании ординарного академика по зоологии, и командирован с ученой целью на юг России. В 1891 г. занял кафедру гистологии в петербургском университете. К. состоит почетным членом всех обществ естествоиспытателей при русских университетах и членом многих иностранных ученых обществ и директором севастопольской зоологической станции. За работу "Embryologische Studien an Würmern und Arthropoden" ("Mém. de l"Ac. Imp. d. Sciences de St.-Petersb.", 1871) награжден Бэровской премией академии наук. Большая часть работ К. посвящена эмбриологии и преимущественно эмбриологии беспозвоночных. Исследования, произведенные им в 60-х годах, впервые установили учение о зародышевых пластах у беспозвоночных, а ряд дальнейших работ его играл в высшей степени важную роль в создании современной эмбриологии и зоологии вообще. В последние годы исследования К. посвящены преимущественно выяснению выделительных и фагоцитарных органов у беспозвоночных и по этим почти не затронутым ранее вопросам (особенно относительно выделительных органов) им получены в высшей степени важные результаты, пролагающие новые пути в области сравнительной физиологии. К. напечатал множество научных работ (более 50), из которых назовем: "История развития ланцетника (Amphioxus lanceolatus)", СПб., 1865; "Beiträge zur Anat. und Entwicklungsgeschichte d. Loxosoma Neapolitanum" ("Mém. de l"Acad. Imp. des Sc. de St-Petersburg", 1866), "Entwicklungsgeschichte der Rippenquallen" (там же); "Entwicklungsgeschichte der einfachen Ascidien" (там же); "Beiträge z. Entw. der Holothurien" (там же, 1867); "Анатомия и история развития Phoronis" (прил. к XI т. "Записок Императорской Академии Наук", 1867); "О планариеобразном самце Бонеллии" ("Записки Киевского Общества Естествознания", 1870); "Embryologische Studien an Würmern und Arthropoden" (сообщ. 1864 г., "Mém. de l"Ас. Imp. d. Sc. de St.-Pet.", 1871); "Weitere Studien über die Entwicklung der einfachen Ascidien" ("Archiv f. mikr. Anatomie", 1871); "О бесполом размножении Amaroecium" ("Протоколы съезда русских естествоиспытателей в Киеве", 1871); "Наблюдения над развитием Coelenterata" ("Известия Императорского Общества Любителей Естествознания etc.", 1873); "Ueber die Knospung der Ascidien" ("Arch. f. mikr. Anatomie", 1874); "Наблюдения над развитием Brachiopoda" ("Известия Императорского Общества Любителей Естествознания", 1874); "Ueber die Entwicklungsgeschichte d. Pyrosoma" ("Archiv f. mikr. Anatomie", 1875); "Zur Entwicklungsgeschichte der Alcyoniden, Sympodium coralloides und Clavularia crassa" ("Zool. Anzeiger", 1879); вместе с Marion: "Documents pour l"histoire embryogenique des Alcyonaires" ("Annales du Musée d"hist. de Marseille", 1883); "Embryogénie du Chiton Polii etc." ("Ann. du Musée d"hist. nat. d. Marseille", 1883); "Zur Entwicklungsgeschichte der Lucernaria" ("Zool. Anz.", 1884); "Zum Verhalten des Rückengefasses und d. guirlandenformigen Zellstranges der Musciden während der Metamorphose" ("Biologisches Centralblatt", 1886); "Zur Embryologie der Musciden" (там же); вместе с M. Шульгиным: "К Истории развития кавказского скорпиона" (Androctonus ornatus, "Записки Новороссийского Общества Естествознания", т. XI); "Beiträge z. Kenntniss der nachembryonalen Entwicklung d. Musciden" ("Zeitschrift f. wissenschaftliche Zoologie", 1887); "О выделительных органах членистоногих" (Arthropoda, "Записки Новороссийского Общества Естествознания", т. XII); вместе с Marion: "Sur les espèces de Proneomenia des côtes de Provence" ("Comptes Rendus", т. 106, 1881); "Ein Beitrag z. Kenntniss d. Excretionsorgane" ("Biol. Centralblatt", Bd. 9, №№ 2, 3 и 4, 1889); "О выделительных органах беспозвоночных животных" ("Записки Новороссийского Общества Естествознания", 1890); вместе с Marion: "Contributions à l"hist. des Solénogastres ou Aplacophores" ("Ann. du Mus. d"Hist. Natur.", Марсель, 1887); "О выделительных органах некоторых насекомых" ("Записки Новороссийского Общества Естествознания", 1890); "О селезенке у моллюсков" (там же, 1891); "О превращении личинки асцидий и об образовании мантии" ("Вестник Естествознания", 1891); "Einige Beiträge z. Bildung des Mantels der Ascidien" ("Mem. de l"Acad. Sc. S.-Petersb.", 1892); "Ein Beitrag z. Kenntniss d. Excretionsorgane der Pantopoden" (там же); "Sur les organes excréteurs chez les arthropodes terrestres" ("Travaux du congrès international de Zoologie à Moscou", 1893); "Etude expérimentale sur les glandes lymphatiques des invertebrés"; "Etudes sur le coeur de quelques Orthoptères".

H. Кн.

{Брокгауз}

Ковалевский, Александр Онуфриевич (дополнение к статье)

Зоолог. Состоял редактором отдела биологических наук в настоящем Словаре; ум. в 1901 г.

{Брокгауз}

Ковалевский, Александр Онуфриевич

(7 ноября 1840 - 9 ноября 1901) - рус. биолог-эволюционист, основоположник сравнительной эмбриологии и физиологии беспозвоночных животных, один из основателей экспериментальной и эволюционной гистологии, акад. (с 1890). Брат В. О. Ковалевского. Родился в Динабург. уезде Витебск. губ. (ныне Латв. ССР). Учился с 1856 в Ин-те корпуса инж. путей сообщения (Петербург.) в 1859 перешел на естественное отделение физико-математич. фак-та Петербург. ун-та, к-рый и окончил в 1863. В 1865 защитил магистерскую дисс. "История развития Amphioxus lanceolatus или Branchiostoma lumbricum" и в 1866 был утвержден в звании приват-доцента Петербург. ун-та. В 1867 защитил докторскую дисс. "Анатомия и история развития Pnoronis". С 1868 был проф. Казан., с 1869 Киев., с 1874 Новороссийск. (в Одессе) и в 1891-94 Петербург. ун-тов. Для изучения морских животных предпринял многочисленные экспедиции и поездки: работал на Адриатическом м. (Триест, 1867), Средиземном м. (Неаполь, 1864, позже Мессина, 1868, Виллафранка, 1895), на Каспийском м. (1869), Красном м. (1870), на прол. Ла-Манш (Росков, 1892) и др. К. участвовал в разработке мер борьбы с вредителем виноградников - филлоксерой - в Бессарабии, в Крыму и на Кавказе; был одним из организаторов Севастопольской морской биологич. станции.

С самого начала научной деятельности К. активно включился в разгоревшуюся в 60-х гг. 19 в. борьбу за дарвиновскую идею развития органич. мира. Изучив развитие многочисленных представителей осн. типов и классов многоклеточных животных, в особенности беспозвоночных (до него почти не изученных эмбриологически), К. способствовал своими работами установлению родственных связей между животными группами и тем самым установлению конкретных путей развития животного мира. Поставив сравнительный метод в эмбриологии на службу молодому эволюционному учению, К. превратил его в метод исторический. Он установил, что в процессе эмбрионального развития всех многоклеточных животных наблюдаются общие черты, к-рые свидетельствуют о единстве их происхождения. К. впервые проследил у кишечнополостных, червей, иглокожих, асцидий и ланцетника образование полого шаря в результате дробления оплодотворенного яйца, состоящего из одного слоя клеток, названное позднее бластулой, и образование путем впячивания одной из стенок бластулы двуслойного зародыша, названного гаструлой. Лишь позднее возникают различия, к-рые характеризуют отдельные типы животных. К. доказал образование зародышевых листков в процессе развития как беспозвоночных, так и позвоночных животных и сделал обобщение о соответствии зародышевых листков у представителей всех систематич. групп. Т. о., К. является основателем филогенетич. теории зародышевых листков, к-рая подтвердила и конкретизировала в области эмбриологии дарвиновское учение о генетич. единстве животного мира и разрушила господствовавшие в то время представления о принципиальных различиях в процессе развития позвоночных и беспозвоночных животных.

Исследования К. имели выдающееся значение для решения вопроса о происхождении позвоночных. В магистерской дисс. (1865) он дал первое классич. описание развития ланцетника, к-рого тогда относили к низшим позвоночным, установив в его эмбриональном развитии ряд черт, общих с развитием многих морских беспозвоночных; в то же время показал общие признаки в развитии ланцетника и позвоночных животных (образование нервной трубки, хорды, жаберных щелей и др.). Позднее он установил родство асцидий, к-рых относили к группе моллюскообразных, с ланцетником и позвоночными животными (1866). Эти данные послужили основанием для выделения асцидий из состава моллюскообразных и соединения их с позвоночными в одном типе хордовых. Изучив анатомию Balanoglossus (1866), К. установил, что кишечнодышащие также имеют нек-рые общие черты с позвоночными, напр. жаберные щели. Этими работами был охарактеризован тип хордовых и его положение в системе животного мира и уточнено положение в этой системе целого ряда животных форм.

К. принадлежат многие фундамент, открытия в области эмбриологии. Им впервые был описан особый способ возникновения зародышевого листка - мезодермы (в виде отшнуровывающихся парных выпячиваний стенки первичного кишечника) у саггиты (из щетинкочелюстных), а затем у ланцетника и плеченогих. Позднее этот способ образования мезодермы был обнаружен у очень многих животных и явился одной из характеристик обширной группы животного царства - вторичноротых. К. первым открыл у зародышей рыб (акул и др.) и ланцетника временную связь нервной трубки с кишечником на заднем конце тела (нервно-кишечный канал); подобное образование было позднее обнаружено и в развитии др. позвоночных и человека. Монография К. "Наблюдения над развитием Brachiopoda" (1874), являющаяся до сих пор непревзойденной работой по эмбриологии плеченогих, заставила зоологов отказаться от мысли о родстве этих животных с моллюсками и сблизить их с червями и мшанками.

В исследованиях гистологич. процессов при метаморфозе у мух (1886-87) и асцидий (1890) К. установил, что разрушение (гистолиз) ряда тканей и органов личинки происходит путем фагоцитоза; тем самым более ранние наблюдения И. И. Мечникова над фагоцитозом у иглокожих приобрели более широкое общебиологич. значение.

Последние годы жизни К. посвятил изучению строения и функции выделительной системы и фагоцитарных органов у беспозвоночных животных. Эти работы, вместе с работами И. И. Мечникова, положили начало экспериментальной и эволюционной гистологии. Использовав и разработав метод прижизненного введения в организм красок и взвесей, предложенный впервые русским ученым Н. А. Хржонщовским (1864), К. установил, что одни отделы выделительной системы беспозвоночных выделяют щелочные, а другие - кислые экскреты; подобное явление имеет место и у позвоночных животных. "Щелочные" отделы выделительной системы нек-рых беспозвоночных животных, обладая способностью выделять введенный в кровь индигокармин, соответствуют в этом отношении мочевым канальцам, а "кислые", выделяющие аммиачный кармин, - мальпигиевым тельцам почки позвоночных. Применив ту же методику прижизненного введения красок, К. открыл у беспозвоночных животных обширную группу органов, получивших название фагоцитарных, выполняющих функцию обезвреживания мелких твердых тел. В своей работе "Экспериментальные исследования лимфатических желез беспозвоночных" (1893, опубл. 1894) К. сообщил результаты опытов по выявлению фагоцитарных органов у моллюсков и членистоногих путем введения животным в полость тела или под кожу бактерий сибирской язвы и птичьего туберкулеза. Для работ К. характерно единство морфологич., физиологич. и экологич. подходов к изучаемым объектам, сочетание сравнительно-описательных и экспериментальных методов исследования. К. вместе с И. И. Мечниковым творчески развил дарвинизм в новой области - эмбриологии и гистологии - и выдвинул отечественную эмбриологию на первое место в мировой науке.

Соч.: Избранные работы, М., 1951 (имеется библиография трудов К. и литература о нем).

Лит.: Мечников И. И., Александр Онуфриевич Ковалевский (Очерк из истории науки в России), в его кн.: Страницы воспоминаний. Сборник автобиографических статей, М., 1946; Догель В. А., А. О. Ковалевский (1840- 1901), М.-Л., 1945; Штрайх С. Я., Семья Ковалевских, М., 1948; Хлопин Н. Г. и Кнорре А. Г., А. О. Ковалевский как гистолог и значение его работ для развития гистологии (К 50-летию со дня смерти), "Успехи современной биологии", 1951, т. 32, вып. 3(6); Пузанов И. И., Александр Онуфриевич Ковалевский, его жизнь и значение в мировой науке, "Пращ Одеського державного ун-ту iм. I. I. Мечникова", 1955, т. 145, вип. 7, стр. 5-19; Некрасов А. Д., Роль А. О. Ковалевского в изучении примитивной группы моллюсков Solengastres (Об одной забытой работе А. О. Ковалевского), в кн.: Труды Института истории естествознания и техники, т. 4, М., 1955 (стр. 149-63).

Большая биографическая энциклопедия . 2009 .

Смотреть что такое "Ковалевский, Александр Онуфриевич" в других словарях:

Русский биолог, один из основоположников эволюционной эмбриологии и физиологии, академик Петербургской АН (1890). Брат В. О. Ковалевского.… … Большая советская энциклопедия

- (18401901), биолог, один из основоположников эволюционной эмбриологии и физиологии, Академик Петербургской АН (1890). Учился в Корпусе инженеров путей сообщения (185659), окончил Петербургский университет (1863). В студенческие годы и … Энциклопедический справочник «Санкт-Петербург»

Выдающийся зоолог (1840 1901). Окончил курс в Санкт Петербургском университете по разряду естественных наук. Получил степень магистра за диссертацию: История развития ланцетника Amphioxus lanceolatus , степень доктора за диссертацию: О развитии… … Биографический словарь - (1840 – 1901). Русский эмбриолог. Заложил основы сравнительной эмбриологии беспозвоночных, внес вклад в эволюционную гистологию. Известна: теория Ковалевского (син. Теория зародышевых листков) – теория, согласно которой, зародышевые листки (экто … Общая эмбриология: Терминологический словарь

В 1859 г. появилась замечательная книга Ч. Дарвина «Происхождение видов». В ней автор доказывал, что все живые существа способны к изменениям, что все они развились из единого корня и, таким образом, все находятся между собой в каком-то родстве (см. ст. «Чарлз Дарвин и его эволюционное учение»). В то время громадное значение эволюционных идей Дарвина понимали лишь немногие ученые. Среди них были оба брата Ковалевские - эмбриолог Александр Онуфриевич и палеонтолог Владимир Онуфриевич. Великий английский натуралист Дарвин внимательно следил за деятельностью обоих братьев и считал, что их научная работа имеет огромное значение для обоснования его учения.

Мир животных, их развитие, происхождение, взаимная связь - вот что больше всего интересовало Александра Онуфриевича Ковалевского (1840- 1901). Велики заслуги его в развитии учения о единстве происхождения животного мира. Как на первый взгляд непохожи друг на друга животные, населяющие земной шар! Казалось бы, нет ничего общего между орлом и обезьяной. Что общего у маленького ланцетника, точно лезвие ножа прорезывающего морской песок, с асцидией, похожей на студенистый мешок и приросшей к камню в глубине моря?

До работ Чарлза Дарвина и его последователей, в том числе А. О. Ковалевского, подавляющее большинство ученых считали, что животные остаются неизменными в том виде, в каком они появились на Земле, что они созданы божественной силой и никакого родства между ними нет. Теперь, когда эволюционное учение Дарвина принято всем человечеством, трудно представить себе, как много требовалось в те годы настойчивости и таланта, чтобы отстаивать его.

Существует много доказательств единства происхождения и родства между отдельными группами животного мира: сходство в строении тела различных животных, сходство современных животных с ископаемыми остатками ныне уже вымерших видов, переходные и реликтовые формы (реликтовые формы - организмы, в значительной мере вымершие и сохранившиеся только в некоторых местах), особенности географического распространения и, наконец, сходство в строении зародышей и их развитии.

Изучая ранние стадии развития самых различных животных, А. О. Ковалевский выявил у их зародышей сходство, доказывающее единство происхождения и родственную близость. Всю свою жизнь Ковалевский посвятил обоснованию этой идеи.

До исследований А. О. Ковалевского казалось невозможным установить связь между животными позвоночными (рыбы, амфибии, пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие) и беспозвоночными (губки, кишечнополостные, черви, моллюски, членистоногие). Взяв для своего исследования ланцетника, ученый убедился, что это простое по своему строению животное не имеет позвоночника и черепа, но у него есть внутренний скелет - хорда, которая имеется у всех эмбрионов позвоночных. Таким образом, хорда представляет собой отличительный признак их эмбрионального развития. Следовательно, ланцетник занимает промежуточное положение между беспозвоночными и позвоночными. Изучив затем развитие зародышей оболочниковых - мешко-видных морских животных, в том числе и асцидий, Ковалевский установил и их родство с позвоночными, поскольку они в личиночном состоянии либо в течение всей жизни также имеют хорду. Исследуя различные группы животных на всех этапах их развития, Ковалевский доказал неразрывную связь между беспозвоночными и позвоночными животными.

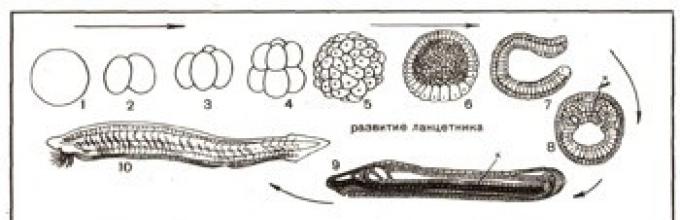

Изучая ранние стадии развития животных, так называемое эмбриональное развитие, можно установить родственные связи между различными животными. На рисунке изображено зародышевое развитие ланцетника и амфибии (лягушки): 1-4 - последовательные стадии деления яйцевой клетки; 5 - пузыревидная стадия (бластула); 6 - разрез бластулы; 7 - двухслойная стадия (в разрезе); 8 - поперечный разрез зародыша (уже можно различить клетки, из которых будет образована хорда); 9 - продольный разрез зародыша на более поздней стадии развития (хорда уже образовалась); 10 - взрослое животное; х - хорда, показанная на разрезах животного в разных стадиях развития.

Ученому было очень хорошо известно, как богата и разнообразна морская фауна. Уже в то время наука насчитывала 53 класса животных, обитающих в море, и только 25 классов - обитающих на суше. Кроме того, в море сохранились наиболее древние, просто организованные виды животных. Поэтому Ковалевский 40 лет вел исследования на Средиземном, Адриатическом, Красном, Черном и Каспийском морях. Он был одним из организаторов Севастопольской биологической станции. К южным морям его особенно влекло богатство их животного мира.

На берегу Средиземного моря в 1865 г. Ковалевский познакомился с Мечниковым и подружился с ним на всю жизнь (см. ст. «Илья Ильич Мечников»). Ковалевский отдавал научной работе всю свою энергию, все свои скудные средства и постоянно испытывал материальные лишения. Александр Онуф-риевич был из числа тех ученых, которые всю жизнь посвящали служению одной идее. Он умел отделить главное от второстепенного, смело ставил и решал основные вопросы в избранной им области науки. Отличаясь чрезвычайной скромностью, сердечностью и добротой, он в то же время был непоколебим в своих убеждениях. Период деятельности А. О. Ковалевского иногда называют русским этапом развития эмбриологии или даже этапом Ковалевского.