Т.В. Лукаревская

Когда летним днем мы входим в лес, то сразу замечаем порхающих бабочек, поющих птиц, прыгающих лягушек, радуемся пробежавшему ежу, встрече с зайцем. Складывается впечатление, что именно эти хорошо заметные животные и составляют основу нашей фауны. На самом же деле животные, которых легко увидеть в лесу, – лишь ничтожная ее часть.

Основу населения наших лесов, лугов, полей слагают почвенные животные. Почва, на первый взгляд такая безжизненная и неприглядная, оказывается при пристальном рассмотрении буквально напичканной жизнью. Если приглядеться внимательно, откроются картины необыкновенные.

Одних обитателей почвы увидеть несложно. Это – дождевые черви, многоножки, личинки насекомых, мелкие клещи, бескрылые насекомые. Других можно рассмотреть с помощью микроскопа. В тончайших пленках воды, которые обволакивают почвенные частицы, снуют коловратки, жгутиконосцы, ползают амебы, извиваются круглые черви. Сколько здесь настоящих тружеников, неразличимых невооруженным глазом, но проделывающих, тем не менее, титаническую работу! Все эти незаметные существа поддерживают в чистоте наш общий дом – Землю. Более того, они еще предупреждают об опасности, которая грозит этому дому, когда люди неразумно ведут себя по отношению к природе.

В почве средней полосы России на 1 м2 можно встретить до 1 тыс. сильно различающихся по численности видов почвенных обитателей: до 1 млн клещей и ногохвосток, сотни многоножек, личинки насекомых, дождевых червей, около 50 млн круглых червей, количество же простейших даже трудно оценить.

Весь этот мир, живущий по своим законам, обеспечивает переработку мертвых растительных остатков, очистку от них почв, поддержание водопрочной структуры. Почвенные животные постоянно перепахивают почву, перемещая наверх частицы из нижних слоев.

Во всех наземных экосистемах подавляющее большинство беспозвоночных (как по количеству видов, так и по числу особей) являются обитателями почвы или близко связаны с почвой в определенный период своего жизненного цикла. По расчетам Букле (1923), число видов насекомых, связанных с почвой, составляет 95–98%.

Многоножка |

Дождевой червяк |

По способности приспосабливаться к условиям обитания равных нематодам среди животных нет. В этом отношении их можно сравнить только с бактериями и простейшими одноклеточными организмами. Такая универсальная приспособляемость в значительной мере объясняется развитием у нематод плотной наружной кутикулы, повышающей их жизненную стойкость. Кроме того, форма тела и характер движений нематод оказались пригодными для жизни в различных средах.

Нематоды принимают участие в механическом разрушении растительных тканей: они «вбуравливаются» в отмершие ткани и с помощью выделяемых ферментов разрушают клеточные стенки, открывая пути проникновения бактериям и грибам.

В нашей стране потери урожая овощей, зерновых и технических культур из-за повреждения круглыми червями достигают иногда 70%.

Нематода

Образование опухолей – галлов – на корнях растения-хозяина вызывает другой вредитель – южная галловая нематода (Meloidogyne incognita). Наибольший вред она приносит овощеводству в южных районах, где встречается в открытом грунте. На севере она встречается только в теплицах, повреждая главным образом огурцы и томаты. Основной вред наносят самки, самцы же, закончив развитие, выходят в почву и не питаются.

Почвенным нематодам сопутствует дурная слава: в них видят прежде всего вредителей культурных растений. Нематоды разрушают корни картофеля, лука, риса, хлопка, сахарного тростника, сахарной свеклы, декоративных и других растений. Зоологи разрабатывают меры борьбы с ними на полях и в теплицах. Большой вклад в изучение этой группы животных внес известный биолог-эволюционист А.А. Парамонов.

Нематоды издавна привлекали внимание эволюционистов. Они не только чрезвычайно разнообразны, но и поразительно устойчивы к воздействию физических и химических факторов. Где бы ни начали изучать этих червячков, повсюду обнаруживают новые, не известные науке виды. В этом плане нематоды всерьез претендуют на второе – после насекомых – место в животном мире: специалисты считают, что их не менее 500 тыс. видов, но есть основания полагать, что истинная численность видов нематод гораздо выше.

Чтоб видеть воочью: Во славу природы Раскиданы звери, Распахнуты воды. Э. Багрицкий

За год до выхода в свет книги Докучаева «Русский чернозем» был опубликован труд Ч. Дарвина «Образование почвенного слоя дождевыми червями». Выдающийся натуралист, столь требовательный к фактам, в этой книге доказывал, что весь верхний гумусовый слой садовых и огородных почв Англии создан дождевыми червями, прошел через их кишечник, оструктурен ими. Поэтому, считал Дарвин, этот слой следует называть не растительной, а животной почвой.

Проблема была поставлена, и В. В. Докучаеву пришлось подробно остановиться на ней в книге «Русский чернозем». И если еще в 1879 году в работе «Картография русских почв» Докучаев определял почву как «продукт совокупной деятельности материнских горных пород, климата, растительности и рельефа местности», то в «Русском черноземе» в факторы почвообразования были включены и уже никогда не исключались животные организмы.

Докучаев приводит примеры энергичной деятельности животных. «Каждому известно, - пишет он, - что весьма многие животные: суслики, хомяки, ящерицы, мириады насекомых и червей и пр. кишмя кишат как на поверхности наших степей, так и в их почве». Он подтверждает вывод Дарвина о большом участии дождевых червей в жизни почвы и приводит данные, что на гектаре садовой земли можно насчитать до ста тридцати трех тысяч дождевых червей общим весом около четырехсот килограммов. Но Докучаев не счел возможным вводить понятие «животные почвы». Роль растений в почвообразовании неизмеримо выше. И название «растительно-наземные почвы», по Докучаеву, лучше соответствует действительности. Можно говорить о животно-растительных почвах, но мнение Дарвина об исключительной роли червей в создании гумусового горизонта почв, а тем более черноземов Докучаев считал ошибочным.

Действительно, связь растений с наземными почвами повсеместна. Именно растения определяют поступление в почву органического вещества. Несмотря на большое количество особей самых разнообразных животных в почве и в биогеоценозе в целом, их масса составляет всего один процент от массы растений этого же биогеоценоза. Растения усваивают солнечную энергию, животные лишь трансформируют, преобразуют ее, теряя и тратя на себя при этом значительную часть энергии.

По составу растительного покрова почвовед сразу может предсказать, какую почву он встретит в данном месте. И взгляд на животных, как на обязательный, но в какой-то мере второстепенный фактор почвообразования невольно утвердился у почвоведов. В большинстве монографий, посвященных описанию и исследованию отдельных типов почв, представители животного мира обсуждались лишь формально и не выявлялась их конкретная роль в почвообразовании. Еще в начале нашего века Г. Н. Высоцкий и Н. А. Димо поставили вопрос о роли животных и получили первые результаты. Однако эти наблюдения не дали необходимого мощного толчка. К тому же исследователи привыкли, что наземный биогеоценоз в первую очередь определяется совокупностью растений и невольно все изменения в почве связываются с изменением в растительном покрове. Но ведь почва - это центральное звено биогеоценоза, скрепляющее два «царства» - растений и животных в единый биогеоценоз. Поэтому многие свойства почвы только формально связаны с растениями. На самом деле эта связь происходит через животный мир биогеоценоза. Например, растительный опад, поступающий на поверхность почвы, становится средой обитания для тысячи разных животных, начиная от мышей и землероек до червей, личинок насекомых, самих насекомых, множества других членистоногих. Даже некоторые виды лягушек и жаб связаны в своей жизни с подстилкой. Все эти животные разрушают растительный материал, поедают опад, затаскивают его в почву, превращают опад сначала в подстилку, а затем в гумус. Часть растительного вещества попадает в почву: отмершие корни, подземные стебли. Часть вмывается в почву с дождевыми и талыми водами. Но основная масса подстилки и опада перерабатывается животными и микроорганизмами.

В 60-х годах нашего века ученые всего мира взялись за планомерное изучение биосферы. Была разработана Международная биологическая программа. Началось детальное изучение наземных биогеоценозов. Исследовали состав растительного покрова, его массу, ее ежегодный прирост, отмирание и разложение растительных остатков. Учитывали количество разных химических элементов, поступающих в растения и возвращающихся в почву с спадом (биологический круговорот). В деталях изучали, какую часть биомассы биогеоценоза составляют корни, листья, стебли. Но даже при такой детальности исследований почти не было материалов по изучению роли животных в этом круговороте. Однако исследования по Международной программе резко изменили подход исследователей к роли животных в жизни биогеоценоза и в почвообразовании. Именно в эти годы началась успешная работа советской школы почвенных зоологов, основанной академиком М. С. Гиляровым и завоевавшей мировое признание. В 70-х годах пришли к количественному измерению воздействия животных на биогеоценоз и почву.

Сразу выявилась неоднозначность влияния одного и того же животного в разных условиях. Например, если травоядные животные пасутся в биогеоценозах, для которых свойственна достаточная освещенность и благоприятная влажность почв, то, обкусывая при еде верхушки стеблей, животные способствуют более интенсивному кущению растений. Каждый новый стебель в этом случае вырастает в полноценное растение, и общая биомасса биогеоценоза увеличивается. В биогеоценозе с хорошей освещенностью и недостаточной влажностью почвы запасы фитомассы при пастьбе животных в конечном счете не меняются, и лишь при плохой освещенности и недостатке влаги в почве запасы фитомассы заметно снижаются.

Зная поведение фитоценоза при пастьбе животных в разных условиях, можно предсказать поведение гумуса в почве: в первом случае содержание гумуса может увеличиться, во втором - остаться без изменения, в третьем - уменьшиться.

Роль животных в почвообразовании еще больше, чем у растений, связана с их биогеоценологической деятельностью.

Академик С. С. Шварц считал, что эволюция организмов неразрывно связана с ролью их в биогеоценозе и с эволюцией самого биогеоценоза. Экосистема, биогеоценоз определяют устойчивость вида животных к разным неблагоприятным воздействиям, изменчивость их, и даже сама проблема происхождения жизни связана именно с первичной экосистемой: условия возникновения жизни были экологическим компонентом первой экосистемы.

Связь животных с почвой и участие их в почвообразовании могут быть различными. Животные живут в самой почве, на ее поверхности, над поверхностью почвы. Часть из них меняет образ жизни в зависимости от сезона, от стадий своего развития, от наличия корма. Другие ведут лишь один образ жизни. Ясно, что оценивать роль всех этих животных следует исходя из конкретных условий их обитания.

К животным, живущим в почве, в первую очередь относятся безпозвоночные, насекомые, дождевые черви и пр. Наибольшее количество данных накоплено о деятельности дождевых червей. Уже упоминалась отмеченная Дарвином роль червей в переработке почвы, Десятисантимстровый слой садовой почвы, развитой на карбонатной породе, по Дарвину, в течение десяти лет весь проходит через кишечник червей, обогащаясь гумусом, микроорганизмами, ферментами. Черви затаскивают в почву растительные остатки. Черви делают глубокие ходы в глубь почвы, по которым проникает вода и идут корни растений. Черви оструктуривают почву, создают мелкозернистую, обогащенную гумусом массу, которая устойчива к разрушающему действию воды. Обнаружено, что у некоторых почв как например, под байрачными лесами (леса, расположенные в балках), верхний слой чернозема целиком состоит из копролитов - комочков почвы, прошедших через пищевой тракт дождевого червя. Копролитовая структура гумусового горизонта этой почвы отличает ее от соответствующего горизонта обычного чернозема. Дождевые черви - главная причина роющей деятельности кротов, которые в поисках пищи (а черви - их главная еда) прокладывают свои ходы в почвенной толще.

Жужелицы - широко распространенные жуки, обитающие в верхнем слое почвы и на ее поверхности, как показали детальные исследования, накапливают в своем теле свинец. Если учесть, что жужелицы - хищники, то очевидна сложная трофическая связь, приводящая к такому накоплению.

Личинки двукрылых (различных мух и мушек, комариков и пр.) часто обитают в верхних почвенных слоях и участвуют в разложении подстилки. Они, так же как и черви, улучшают гумусовое состояние почвы, повышают выход гуминовых кислот, увеличивают содержание азота, аммонийных соединений, общую гумусированность. Под их влиянием нарастает мощность гумусового горизонта в начальный период его образования.

Безусловно, беспозвоночным животным сопутствует определенная микрофлора, которая усиливает ферментативную активность почв. Все беспозвоночные и их личинки прокладывают ходы, разрыхляя и перемешивая почву.

В почве обитают также некоторые виды млекопитающих. Это сурки, суслики, мыши, кроты, землеройки, хомяки и многие другие.

Их воздействие на почву весьма заметно. Кроты перемешивают почву, выбрасывают на поверхность материал из нижних горизонтов. Масса таких выбросов может составлять шестьдесят тонн на гектар. Аналогично кротам ведут себя слепыши, живущие во влажных, гидроморфных почвах степей, в лугово-черноземных, лугово-каштановых почвах по балкам. Они также выбрасывают почву на поверхность и перемешивают верхние горизонты, но в отличие от кротов они питаются растениями.

В Северной Америке живут гоферы, семейство мешетчатых крыс. Они в основном питаются орехами, кореньями, которые затаскивают в свои норы на глубину полутора метров. На поверхность почвы гоферы, как кроты, выбрасывают материал из более глубоких горизонтов. Гоферы способствуют углублению почвенной толщи, более глубокому проникновению корней растений.

Роль сурков и сусликов в почвообразовании может достигать больших масштабов и быть двойственной. Живя в степях, они роют глубокие норы и выбрасывают на поверхность почвы материал, частично обогащенный карбонатом кальция и разными растворимыми солями. По данным зоологов и почвоведов, выбросы сусликов на поверхность способствуют увеличению содержания солей в верхних слоях окружающей нору территории. Это ухудшает почву, снижает ее плодородие. Но поскольку суслики долго живут на одном месте и устраивают в почве целую систему нор, ходов, то, после того как этот участок забрасывается сусликами, он начинает оседать, образуется западина, в которую стекает вода, и в конечном счете может образоваться большая впадина с более плодородными, чем окружающие, почвами, часто темноцветными.

Особое место в почвообразовании занимают мышевидные грызуны, лемминги, полевки и пр. Они устраивают норы, тропы на поверхности почвы от норы до норы, тоннели и в подстилке и в верхних слоях почвы. У этих животных есть «туалеты», где почва изо дня в день обогащается азотом и подщелачивается. Мыши способствуют более быстрому измельчению подстилки, перемешиванию почвы и растительных остатков. В тундровых почвах главную роль играют лемминги, в лесных - мыши и кроты, в степных - слепыши, суслики, сурки.

Словом, все живущие в почве животные так или иначе разрыхляют, перемешивают ее, обогащают органическим веществом, азотом.

Лисицы, барсуки, волки, соболи и другие наземные животные устраивают в почве убежища - норы. Бывают целые колонии животных-норников, существующих на одном месте в течение нескольких столетий, а иногда и тысячелетий. Так, было установлено, что нора барсука около Архангельска возникла на границе раннего и среднего голоцена, то есть восемь тысяч лет назад. Под Москвой возраст норы барсука превышал три тысячи лет. Таким образом поселения животных-норников могут быть основаны ранее даже таких древних городов, как Рим.

За долгий период существования нор можно предположить самые разные влияния животных на почву. Например, изменение состава растений около нор. Зачищая норы, животные многократно погребали почвенные гумусовые горизонты, поэтому раскопка нор позволяет проследить историю биогеоценоза в течение значительного отрезка времени.

Многие не роющие нор животные оказывают как прямое, так и косвенное влияние на почву. Например, кабаны. Они перекапывают верхний слой, перемешивают подстилку и гумусовый горизонт, примешивают к гумусовому материалу субстрат более глубокого горизонта: подзолистого или с меньшим содержанием гумуса. Через год эти порой зарастают травой и становятся незаметными. Но свою биогеоценотическую роль они играют: по пороям происходит осеменение растений, обновление их популяций, возобновление деревьев.

Кабаны устраивают ночлег в укромных местах, в болотцах, в небольших лесных ручьях, в густых травах. При этом они уплотняют почву, способствуют возобновлению деревьев и оказывают всякие «мелкие услуги» лесным растениям, удобряя их, помогая в борьбе с конкурентами.

В почвах, перерытых кабанами, обычно в первый год уменьшается содержание органического вещества в слое до пяти сантиметров и увеличивается в слое пять - десять сантиметров. Кабаны создают в лесах особую экологическую нишу для деревьев, трав, животных. Иногда под влиянием кабана образуется более гумусированная, более рыхлая почва, иногда более оголенная. Случайное их распределение в пределах биогеоценоза не снимает их важной роли в его жизни. Кабаны могут служить причиной появления новой парцеллы на данном месте, а следовательно, новой почвы.

Другие крупные животные (лоси, олени) в меньшей степени влияют на почву, почти не нарушая ее. Но они часто объедают осину, обгрызая ее кору, скусывают верхушки у молодых сосен и елей. Эти действия сначала могут повлиять на растительный покров, а затем и на почвенный.

Некоторые исследователи тропических районов считают, что такие животные, как слоны, участвуют в многолетнем цикле, способствуя превращению тропического леса в саванну - сначала они уничтожают кустарники, подлесок, а затем и сами деревья. Из саванны слоны уходят, когда им не хватает пищи. После пожара, часто случающегося в саванне, она снова зарастает лесом. Ясно, что в этом цикле меняются и сами почвы и ряд их свойств (кислотность, содержание гумуса и т. п.).

Совершенно неожиданное влияние оказывают на почву тигры и медведи.

Тигры в нашей стране встречаются в основном в Уссурийском крае и приамурской тайге. Одна деталь поведения тигра имеет прямое отношение к почве. Тигр бродит на определенной территории по своим излюбленным тропам, часто проходя расстояния в несколько десятков километров. Время от времени он, как кошка, скребет лапой почву у самой тропы. При этом, конечно, сдираются трава, подстилка, обнажается разрытый когтями верхний слой почвы. Через определенное время соскреб, как называют это место зоологи, зарастает, и почва на нем, как и на порое кабана, обогащается органическим веществом и может также служить новой экологической нишей для возобновления растений.

Свои наблюдательные пункты и места отдыха тигры в Сихотэ-Алине устраивают на площадках, расположенных в высоких скалах, обычно с хорошим обзором. На этих площадках создается совершенно специфический комплекс растений, и почвы на них обычно малоразвиты и слегка уплотнены.

Не менее интересна роль медведя в процессах почвообразования. Медведь не роет берлоги, он находит для нее лишь подходящее место под вывалом дерева, под корнями и т. д. В этом смысле он не влияет на почву. Роль его в почвообразовании косвенная. Медведи прокладывают серию троп вдоль берегов рек, заросших высокой травой и кустарниками и трудно проходимых. Эти тропы используют затем другие животные, в том числе травоядные, для поиска пищи. Постепенно благодаря выпасу меняется растительность прибрежной части, иногда она зарастает лесом. А со сменой биогеоценоза, как всегда, происходит смена почв: дерновые сменяются лесными, дерново-подзолистыми или иными, аналогичными первым.

Медведи разрывают муравейники, что, конечно, вредно для леса: уничтожаются враги всяких лесных вредителей. Но этот вред не так уж велик, поскольку в естественном лесу муравейников достаточно. Часто муравейники возобновляются на том же месте, а иногда рыхлая подстилка из хвои и веток долго остается безжизненной, не зарастая травой после гибели лесного муравейника.

Охотясь за гоферами, медведи раскапывают их ходы и норы, что сопровождается разрыхлением почвы, увеличением впитывания воды, усилением гумусообразования. Скусывая верхушки ягодных побегов, медведи способствуют разрастанию ягодников и сохранению соответствующих им почв. Роль медведя в поддержании ягодников, очевидно, значительно важнее, чем это кажется на первый взгляд. Некоторые семена, пройдя через желудочный тракт медведя, теряют свою всхожесть, однако другие, наоборот, становятся более всхожими. Таким образом, медведи регулируют напочвенный покров, что соответственно передается и почвенному.

Медведи, как и волки, нужны для регулирования поголовья травоядных животных. Словом, роль медведя в биогеоценозе достаточно велика.

Птицы, насекомые, некоторые млекопитающие, например белки, куницы и т. п., составляющие большую часть биогеоценоза, обитают над почвой. Часть этих животных постоянно ведет древесный образ жизни, почти не спускаясь на землю. Но некоторые, как, например, белки, спускаются и устраивают в почве кладовки для своих запасов (орехов, семян). Весной нетронутые запасы прорастают и способствуют рассеянию растений. Аналогичную работу выполняет кедровка. На Камчатке кедровка собирает кедровые орехи в кедровом стланике, который растет в горах на высоте восемьсот - девятьсот метров над уровнем моря. Конечно, кедровка ест и семена трав, и рябину, но орехи для нее основной корм. На зиму кедровка устраивает запасы, закапывая в почву кедровые орешки, при этом очень часто эти запасники она делает в долине реки Камчатки, а не в горах, очевидно, из-за глубокого снежного покрова. Но если запасы окажутся нетронутыми, то весной они прорастают, и среди лиственничного леса образуется куртина кедрового стланика. Под стлаником в свою очередь формируется торфянисто-грубогумусная почва.

Особо следует отметить роль насекомых в биогеоценозе. Они опыляют растения, служат пищей другим животным, являясь звеном трофической цепи, разлагают органические субстраты: опад, подстилку, упавшие стволы деревьев. Насекомые ускоряют круговорот веществ в биогеоценозах. О личинках насекомых, живущих в почве, уже говорилось. Но и те, что живут над землей, могут оказать существенное влияние на почву. Часть насекомых - это так называемые фитофаги. Они питаются зеленой листвой растений. Есть ксилофаги, питающиеся древесиной.

Интересна деятельность листовертки дубовой, широко распространенной в наших лиственных лесах. Бабочка листовертки откладывает летом яички, из которых весной появляются гусеницы. Гусеницы питаются дубовыми листьями, свертывая их в трубочку (с этим связано название насекомых). В июне гусеницы окукливаются и затем из куколок вылетают бабочки. В начале июня распускаются листья дуба, и бывают годы, когда вся листва на дубах оказывается съеденной листоверткой. Дубовые леса стоят голые, как осенью. Но срабатывает природный механизм, и уже в июле дубы снова одеты листвой, при этом листья второго поколения обычно бывают более крупными, больше первого в два-три раза. Возможно, это результат того, что деревья получают удобрения в виде экскрементов листоверток. Исследования показывают, что общая масса листвы лишь процентов на десять меньше, чем масса листвы в нетронутых листоверткой лесах. Экскременты листовертки обогащают почву доступными формами азота, ферментами и гумусовыми веществами. Общее количество углерода, поступающего в конечном счете в почву, остается тем же. И хотя во время самой активной деятельности гусениц листовертки лес производит гнетущее впечатление - деревья стоят голые и слышен постоянный шорох - гусеницы поедают листья, в конечном счете листовертка ускоряет круговорот вещества в биогеоценозе.

Особое место в лесных, тундровых, болотных и пойменных биогеоценозах занимают комары. Они тоже опыляют растения, служат пищей для птиц и других насекомых, в частности стрекоз. Они концентрируют в себе некоторые микроэлементы, например молибден, и обогащают ими почву, чем стимулируют поглощение азота из атмосферы.

Многие другие не названные здесь животные влияют на почву и биогеоценоз в целом. В пустынях и полупустынях, например, муравьи выносят на поверхность несколько тонн почвенного материала из нижних горизонтов.

Специфична жизнь термитов. Они обитают в глубоких слоях почвы почти всю жизнь, питаются грубой клетчаткой, строят специальные пирамиды и тоннели.

Осы и шмели, роя норы, меняют свойства почв, влияют на впитывание воды почвой, на ее плотность.

Многообразие связей животных и почв требует исследований, и на этом пути ученых ждут интересные открытия. Очень важно знать обратную сторону связи: как почвы влияют на животных. Раньше этими вопросами занимались экологи и зоологи, изучающие условия жизни животных. Но многие вопросы были бы яснее, если бы ими занимались и почвоведы.

Биогеоценотический подход требует изучения всех многообразных связей в биогеоценозах, поэтому так важна почвенная зоология, вскрывающая роль почвы в природной системе.

Биогеоценотический метод позволяет подойти к еще одной важной проблеме современной науки - происхождению жизни. Существуют три научные гипотезы о происхождении жизни. Одна из них связана с почвой. Наиболее распространена и признана гипотеза Н. Н. Худякова - А. И. Опарина. Н. Н. Худяков, профессор микробиологии и физиологии растений Тимирязевской академии, в 20-х годах высказал и развил мысль о возникновении жизни в «первичном бульоне», образовавшемся в теплом океане нашей планеты. Последователи этой гипотезы считают, что жизнь зародилась именно в океане: в воде или же в морской пене (откуда появилась Афродита), где были самые благоприятные условия для синтеза жизни. Водная гипотеза была развита А. И. Опариным и получила широкую известность.

В последние годы вулканолог Е. К. Мархинин выдвинул вулканическую гипотезу происхождения жизни. Он установил, что при извержении вулканов в газовом облаке образуются разные аминокислоты, синтезируются другие органические вещества. В газовом вулканическом облаке заключены громадные запасы энергии, которая может способствовать синтезу веществ типа нуклеиновых кислот.

Но еще раньше, в 30-х годах, академики Н. Г. Холодный и затем В. Р. Вильямс высказали гипотезу о зарождении жизни в почве, точнее - в рыхлом субстрате, продукте выветривания горных пород. Вильяме назвал его рухляком выветривания. В пользу этого предположения можно сказать, что жизнь как система самовоспроизводящихся единиц, которые строят себя из материала, поступающего в ограниченном количестве всего надежнее могла бы образовываться на почвенной частице, почвенной матрице, как сейчас на ней формируются полимеры гумусовых веществ. Если эта гипотеза справедлива, то можно считать, что жизнь и почва на нашей планете возникли одновременно.

Кто живет в почве? В этой статье Вы узнаете какие животные живут в почве.

Какие животные живут в почве?

Всем животным, чтобы жить, необходимо дышать. Для дыхания в почве другие условия, чем в воде или в воздухе. В состав почвы входят твердые частицы, вода и воздух. Твердые частицы в виде небольших комочков занимают чуть больше половины объема почвы; остальной объем приходится на долю промежутков пор, которые могут быть заполнены воздухом (в сухом грунте) или водой (в почве, насыщенной влагой).

Животные, которые проживают в почве:

Дождевой червь

Благодаря такому строению почвы в ней живут многочисленные животные, которые дышат через кожу. Если их вынуть из земли, они быстро погибают от высыхания кожных покровов. Более того, в почве живут сотни видов настоящих пресноводных животных, населяющих реки, пруды и болота. Правда, это все микроскопические существа — черви и одноклеточные простейшие. Они двигаются, плавают в пленке воды, покрывающей грунтовые частицы.

Медведка

В почве живут не только дождевые черви, но и их ближайшие родственники мелкие беловатые кольчатые черви (энхитреид, или горшечные черви), а также некоторые виды микроскопических круглых червей (нематоды), мелкие клещи, различные насекомые, особенно их личинки, и, наконец, мокрицы, многоножки и даже улитки.

Крот

Передние лапы его хорошо приспособлены для копания.

Землеройки

Это мелкие зверьки, внешне похожие на мышей, но с мордочкой, вытянутой в виде хоботка. Длина тела 3-4 см. Голова у землероек довольно крупная, с удлиненным лицевым отделом. Нос преобразован в подвижной хоботок. Глаза очень маленькие. Мех короткий, густой, бархатный. Хвост от очень короткого до очень длинного, иногда по длине превышает даже туловище.

Слепыши

Длина тела 20 — 35 см, хвост очень короткий, глаза неразвитые, скрыты под кожей: снаружи видны только следы роста век в сплошную складку. Образ жизни Слепака подземный: он роет разветвленные системы подземных галерей, которые и служат его средой обитания. Питается луковицами и корнями растений. Распространены слепцы преимущественно в лесостепи и степи.

Мышевидные грызуны устраивают тропинки, норы, целые туннели в почве, где они не только живут, но и ходят в «туалет». В этих местах почва обогащается азотом. Кроме того мыши способствуют быстрому измельчению подстилки, перемешиванию грунта и растительных остатков.

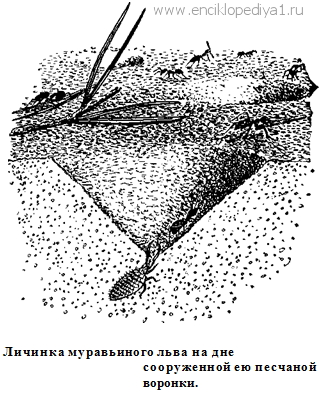

Также в почве живет много хищных насекомых. Это жужелицы и их личинки , которые играют большую роль в истреблении насекомых-вредителей, много муравьев , что истребляют большое количество вредных гусениц, и, наконец, знаменитые муравьиные львы , названные так потому, что их личинки охотятся за муравьями. У личинки муравьиного льва сильные острые челюсти, ее длина около 1 см. Личинка роет в сухой песчаной почве, обычно на опушке соснового леса, воронкообразную яму и зарывается на ее дне в песок, выставив наружу только широко раскрытые челюсти. Взрослые муравьиные львы внешне напоминают стрекоз, длина их тела достигает 5 см, а размах крыльев — 12 см.

Многие почвенные животные питаются корнями, клубнями, луковицами растений. Те из них, которые нападают на культурные растения или на лесные насаждения, считаются вредителями, например майский жук. Его личинка живет в почве около четырех лет и там же развивается. В первый год жизни она питается преимущественно корнями травянистых растений. Но, подрастая, личинка начинает питаться корнями деревьев, особенно молодых сосенок, и приносит лесу или лесонасаждению большой вред.

Надеемся, что информация статье «Какие животные живут в почве?» стала Вам полезным, была полезной и интересной.

Вокруг нас: на земле, в траве, на деревьях, в воздухе — всюду кипит жизнь. Даже никогда не углублявшийся в лес житель большого го-рода часто видит вокруг себя птиц, стрекоз, ба-бочек, мух, пауков и многих других животных. Хорошо известны всем и обитатели водоемов. Каждому, хотя бы изредка, приходилось ви-деть стайки рыб у берега, водяных жуков или улиток.

Но есть мир, скрытый от нас, недоступный непосредственному наблюдению,— своеобраз-ный мир животных почвы.

Там вечный мрак, туда не проникнешь, не разрушив естественного строения почвы. И только отдельные, случайно замеченные при-знаки показывают, что под поверхностью поч-вы среди корней растений существует богатый и разнообразный мир животных. Об этом гово-рят порой холмики над норками кротов, отвер-стия нор суслика в степи или норок береговых ласточек в обрыве над рекой, кучки земли на дорожке, выброшенные земляными червями, и сами они, выползающие после дождя, а также неожиданно появляющиеся буквально из-под земли массы крылатых муравьев или жирные личинки майских жуков, которые попадаются при вскапывании земли.

Почвой называют обычно поверхностный слой земной коры на суше, образовавшийся в процессе выветривания коренной материн-ской породы под воздействием воды, ветра, коле-баний температуры и деятельности растений, животных и человека. Важнейшее свойство почвы, отличающее ее от бесплодной материн-ской породы,— плодородие, т. е. способность производить урожай растений.

Как среда обитания животных почва сильно отличается от воды и воздуха. Попробуйте взмахнуть рукой в воздухе — вы не заметите почти никакого сопротивления. Проделайте то же в воде — вы почувствуете значительное со-противление среды. А если опустить руку в яму и засыпать землей, то обратно вытащить ее будет трудно. Понятно, что животные могут сравнительно быстро двигаться в почве лишь в естественных пустотах, трещинах или ранее прорытых ходах. Если ничего этого на пути нет, то продвинуться животное может, только про-рывая ход и отгребая землю назад либо загла-тывая землю и пропуская ее через кишечник. Скорость движения при этом, конечно, будет незначительной.

Всякому животному, чтобы жить, необхо-димо дышать. Для дыхания в почве иные усло-вия, чем в воде или в воздухе. В состав почвы входят твердые частицы, вода и воздух. Твер-дые частицы в виде небольших комочков зани-мают немногим более половины ее объема; ос-тальное приходится на долю промежутков — пор, которые могут быть заполнены воздухом (в сухой почве) или водой (в почве, насыщен-ной влагой). Как правило, вода покрывает тонкой пленкой все почвенные частицы; осталь-ное пространство между ними занято возду-хом, насыщенным водяными парами.

Благодаря такому строению почвы в ней и живут многочисленные животные, которые дышат через кожу. Если их вынуть из земли, они быстро погибают от высыхания. Больше того, в почве живут сотни видов настоящих пресноводных животных, населяющих реки, пруды и болота. Правда, это все микроскопи-ческие существа — низшие черви и однокле-точные простейшие. Они двигаются, плавают в пленке воды, покрывающей почвенные части-цы. Если почва высыхает, эти животные выде-ляют защитную оболочку и как бы засыпают.

Почвенный воздух получает кислород из атмосферы: количество его в почве на 1—2% меньше, чем в атмосферном воздухе. Кислород потребляют в почве и животные, и микроорганизмы, и корни растений. Все они выделяют углекислый газ. В почвенном воздухе его в 10—15 раз больше, чем в атмосфере. Свободный газообмен почвенного и атмосферного воздуха происходит только в том случае, если поры между твердыми части-цами не сплошь запол-нены водой. После силь-ных дождей или вес-ной, после таяния сне-га, почва насыщается водой. Воздуха в почве становится недостаточ-но, и под угрозой гибе-ли многие животные ее покидают. Этим и объ-ясняется появление зем-ляных червей на поверх-ности после сильных дождей.

Среди почвенных жи-вотных встречаются и хищники, и питающие-ся частями живых рас-тений, главным образом корнями. Есть в почве и потребители разла-гающихся растительных и животных остатков — возможно, в их пита-нии немалую роль иг-рают и бактерии.

Свою пищу почвен-ные животные находят либо в самой почве, ли-бо на ее поверхности.

Жизнедеятельность многих из них очень по-лезна. Особенно полезна деятельность дожде-вых червей. Они затаскивают в свои норы огромное количество растительных остатков, что способствует образованию перегноя и возвра-щает в почву вещества, извлеченные из нее кор-нями растений.

В лесных почвах беспозвоночные, особенно дождевые черви, перерабатывают более поло-вины всех опавших листьев. За год на каждом гектаре они выбрасывают на поверхность до 25—30 т переработанной ими земли, превра-щенной в хорошую, структурную почву. Если распределить эту землю равномерно по всей поверхности гектара, то получится слой в 0,5—0,8 см. Поэтому дождевых червей не зря считают важнейшими образователями почвы. В почве «работают» не только дождевые черви, но и их ближайшие родственники — более мелкие беловатые кольчатые черви (энхитреиды, или горшечные черви), а также неко-торые виды микроскопических круглых червей (нематоды), мелкие клещи, различные насе-комые, особенно их личинки, и, наконец, мок-рицы, многоножки и даже улитки.

Влияет на почву и чисто механическая рабо-та многих живущих в ней животных. Они прокладывают ходы, перемешивают и разрых-ляют почву, роют норы. Все это увеличивает в почве количество пустот и облегчает проникно-вение в ее глубину воздуха и воды.

В такой «работе» участвуют не только сравнительно мелкие беспозвоночные животные, но и многие млекопитающие — кроты, земле-ройки, сурки, суслики, тушканчики, поле-вые и лесные мыши, хомяки, полёвки, слепыши. Сравнительно крупные ходы некоторых из этих животных уходят вглубь от 1 до 4 м.

Еще глубже идут ходы крупных дождевых червей: у большинства из них они достигают 1,5—2 м , а у одного южного червя даже 8 м. Эти ходы, особенно в более плотных почвах, постоянно используются корнями растений, проникающими в глубину. В некоторых мес-тах, например в степной зоне, большое коли-чество ходов и нор роют в почве жуки-навоз-ники, медведки, сверчки, пауки-тарантулы, муравьи, а в тропиках — термиты.

Многие почвенные животные питаются кор-нями, клубнями, луковицами растений. Те из них, которые нападают на культурные растения или на лесные насаждения, считаются вреди-телями, например майский жук. Его личинка живет в почве около четырех лет и там же окукливается. В первый год жизни она пи-тается преимущественно корнями травянистых растений. Но, подрастая, личинка начинает питаться корнями деревьев, особенно молодых сосенок, и приносит лесу или лесонасаждениям большой вред.

Личинки жуков-щелкунов, чернотелок, дол-гоносиков, пыльцеедов, гусеницы некоторых ба-бочек, например подгрызающих совок, личинки многих мух, цикад и, наконец, корневые тли, например филлоксера, также питаются корня-ми различных растений, сильно вредя им.

Большое количество насекомых, поврежда-ющих надземные части у растений — стебли, листья, цветки, плоды, откладывают в почве яйца; здесь же вышедшие из яиц личинки скрываются в засуху, зимуют, окукливаются. К почвенным вредителям относятся некото-рые виды клещей и многоножек, голые слизни и чрезвычайно многочисленные микроскопиче-ские круглые черви — нематоды. Немато-ды проникают из почвы в корешки растений и нарушают их нормальную жизнедеятельность. В почве обитает немало хищников. «Мирные» кроты и землеройки поедают огромное коли-чество дождевых червей, улиток и личинок насекомых, нападают они даже на лягушек, ящериц и мышей. Едят эти животные почти непрерывно. Например, землеройка за сутки съедает количество живности, равное ее собственному весу!

Хищники имеются почти среди всех групп беспозвоночных, живущих в почве. Крупные инфузории питаются не только бактериями, но и простейшими животными, например жгу-тиконосцами. Сами инфузории служат добы-чей некоторым круглым червям. Хищные кле-щики нападают на других клещей и мельчай-ших насекомых. Тонкие, длинные, бледно-окрашенные многоножки-геофилы, живущие в трещинах почвы, а также более крупные темно-окрашенные костянки и сколопендры, держа-щиеся под камнями, в пнях, тоже хищники. Они питаются насекомыми и их личинками, червями и другими мелкими животными. К хищ-никам относятся пауки и близкие к ним сено-косцы («коси-коси-ножка»). Многие из них оби-тают на поверхности почвы, в подстилке или Под лежащими на земле предметами.

В почве живет много хищных насекомых. Это жужелицы и их личинки, играющие немалую роль в истреблении насекомых-вреди-телей, многие муравьи, особенно более крупные виды, истребляющие большое количество вред-ных гусениц, и, наконец, знаменитые мура-вьиные львы, названные так потому, что их личинки охотятся за муравьями. У ли-чинки муравьиного льва сильные острые челю-сти, ее длина около 1 см.

Личинка роет в сухой песчаной почве, обычно на опушке соснового леса, воронкообразную ямку и зарывается на ее дне в песок, выставив наружу только широ-ко раскрытые челюсти. Попадающие на край воронки мелкие насекомые, чаще всего муравьи, скатываются вниз. Тогда личинка муравьиного льва схватывает жертву и высасывает ее.

В некоторых местах в почве встречается хищный... гриб! Мицелий этого гриба, носящего мудреное название — дидимозоофаг, об-разует особые ловчие кольца. В них попадают мелкие почвенные черви — нематоды. С по-мощью специальных ферментов гриб растворяет довольно прочную оболочку червя, врастает внутрь его тела и начисто его выедает.

В трещинах почвы прячутся многие крово-сосущие клещи, например крупные паст-бищные. Они могут служить передатчиками ряда тяжелых болезней, в том числе страшного та-ежного энцефалита.

В процессе приспособления к условиям жиз-ни в почве у ее обитателей выработался ряд осо-бенностей в форме и строении тела, в физио-логических процессах, размножении и разви-тии, в способности переносить неблагоприят-ные условия и в поведении.

У дождевых червей, нематод, большинства многоножек, у личинок многих жуков и мух сильно удлиненное гибкое тело, позволяющее легко продвигаться в извилистых узких ходах и трещинах почвы. Щетинки у дождевых и дру-гих кольчатых червей, волоски и коготки у чле-нистоногих позволяют им значительно уско-рять свои движения в почве и прочно удержи-ваться в норах, цепляясь за стенки ходов. По-смотрите, как медленно ползет червь по поверх-ности земли и с какой скоростью, в сущности моментально, он скрывается в своей норе. Про-кладывая новые ходы, некоторые почвенные животные попеременно вытягивают и сокращают тело. При этом в передний конец животного периодически перекачивается полостная жидкость. Он сильно вздувается и расталки-вает почвенные частицы. Другие животные, рас-чищая себе путь, копают землю передними лапами, превратившимися в специальные орга-ны копания.

Окраска животных, постоянно живущих в почве, обычно бледная — сероватая, желто-ватая, беловатая. Глаза у них, как правило, развиты слабо или полностью отсутствуют. За-то очень тонко развились у них органы обоня-ния и осязания.

Современная наука придерживается той точ-ки зрения, что жизнь зародилась в первобыт-ном океане и лишь гораздо позже распростра-нилась оттуда на сушу (см. ст. « »). Весьма возможно, что для некоторых наземных животных почва служила переходной средой от жизни в воде к жизни на суше. В этом нет ничего удивительного, поскольку почва представляет собой среду оби-тания, по своим свойствам промежуточную между водой и воздухом.

Мир животных почвы очень богат. Он вклю-чает около трехсот видов простейших, больше тысячи видов круглых и кольчатых червей, десятки тысяч видов членистоногих, сотни моллюсков и ряд видов позвоночных.

Среди почвенных животных есть и полез-ные и вредные. Но большинство их числится пока в рубрике «безразличных». Возможно, что это результат нашего незнания. Изучение их — очередная задача науки.