Астрахань

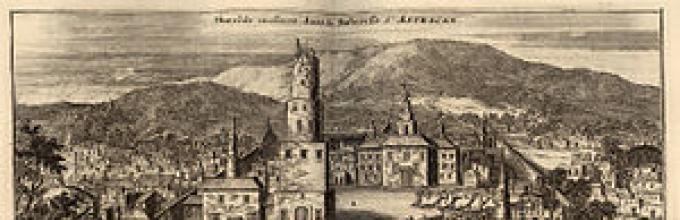

Хаджи-Тархан или Аждархан (тат. Xacitarxan, Хаgитархан) - средневековый город, располагавшийся на правом берегу Волги, в 12 км. к северу от современной Астрахани, между поселками Новолесное и Стрелецкое.

Первое упоминание о городе относится к 1333 году. Хаджи-Тархан был одним из главных торговых и политических центров Золотой Орды. Тогда же нижневолжские города посетил арабский путешественник, секретарь багдадского халифа Ибн-Батута. Он оставил запись о Хаджи-Тархане как о значительном городе с караван-сараями, базарами, купцами разных национальностей и религии. Судя по описанию Ибн-Батуты, этот город был цветущим торговым центром: "Мы отправились в путь с султаном и со ставкою и прибыли к городу Хаджитархану (Астрахани). Тархан значит у них место, изъятое от податей... Город этот получил название своё от тюркского хаджи (паломника), одного из благочестивцев, появившегося в этом месте. Султан отдал ему это место беспошлинно, и оно стало деревней; потом оно увеличилось и сделалось городом. Это один из лучших городов с большими базарами, построенный на реке Итиле, которая одна из больших рек мира. Султан остаётся здесь до тех пор, пока усиливается стужа и эта река замерзает. Замерзают и соединённые с нею воды... По этой реке и соединённым с нею водам ездят в арбах на расстоянии 3 дней пути. Часто по ней проходят караваны, несмотря на конец зимней стужи, но (при этом) тонут и погибают".

О городе писал и венецианский купец Франческо Балдуччи Пегалотти: «город Цитрахань (Астрахань) прежде славился своей обширностью и богатством. Пряности и шёлк доставляли в Тан (Азов) через Цитрахань и потом уже на венецианских галерах привозились в Италию».

Вскоре Хаджи-Тархан превратился в «яблоко раздора» политических соперников. После поражения Мамая на Куликовом поле хан Тохтамыш «завоевал удел Хаджи-Черкеса в Астрахани». Недалеко от Астрахани на месте посёлка Комсомольский Красноярского района Тохтамыш основал город Орду-ал-Муаззам - «Высокая ставка». В начале 90-х годов двадцатого века археологи раскопали остатки дворца. Тохтамыш на время объединил разрозненные части Золотой Орды, но его стремления столкнулись с геополитическими амбициями среднеазиатского эмира Тимура (Тамерлан). «Зимой 1395-1396 гг., оставив царевичей в ставке на Северном Кавказе, сам направлялся к Астрахани. «... Взяв город, Тимур всё, что в нём было живого и неживого (имущества), подвергал грабежу, после чего всех жителей выселили за черту города, а город сожгли» (Из истории походов Тимура).

Городище с тех времен у жителей получило название «Куюк-кала» -«горелый, жареный город». Разрушения были настолько велики, что восстанавливать город на старом месте оказалось невозможным. «Оставив город в развалинах, жители построили город на другом месте - на левом берегу Волги недалеко от нынешней Астрахани» (В.В. Бартольд «Место прикаспийских областей в истории мусульманского мира», с.94). С 1396 года Астрахань стала ордой Тимура-Кутлук. Его преемник, хан Шадибек, в 1402 году чеканил здесь монеты под названием «Ени Астрахань» - «Новая Астрахань» (Марков. «Инвентарный каталог монет Эрмитажа», с.94). Новая Астрахань постепенно залечивала раны, нанесенные Тимуром, но вернуться к временам Ибна-Батуты она не смогла. Золотая Орда распадалась на удельные ханства.

Хаджи-Тархан был вновь отстроен и стал столицей Хаджи-Тарханского (Астраханского) ханства в 1459 году. Территория ханства почти совпадала с территорией Хазарского царства: восточная граница шла по правому берегу Волги до современного Волгодонска, западная по Дону, Тереку и берегу Каспия, занимая выгодные природно-хозяйственное и стратегическое положения. Степи, поймы, дельта - исконная колыбель народов края. Ханство унаследовало древние традиции кочевой и осёдлой жизни. «Все кочевали в астраханских степях и возвращались зимовать в Астрахань». Город Астрахань (Хаджи-Тархан) оставался великим татарским торжищем. Его посещали купцы Армении, Персии, Руси, Казани, Крыма и других стран. Изобилие в пределах ханства богатых пастбищ, воды, рыбных мест, соляных озёр обеспечивали потребности астраханцев»,

- утверждает исследователь.

(М.Г.Сафаргалиев. «Распад 3олтотой 0рды», Саранск, 1960г.).

В 1556 году Иван Грозный захватил и сжёг Хаджи-Тархан и подчинил себе всё Астраханское ханство. Поход на Астрахань возглавили стрелецкие головы И. Черемисинов и Т. Тетерин, казачий атаман Колупаев и начальник вятчан Писемский. Но ещё до их прибытия, на город успешно напал атаман Л. Филимонов, разогнавший всех жителей, хотя от пленных было известно о прибытии из Крыма в Астрахань 700 татар и 300 янычар с пушками. Вступив в город, стрельцы и казаки укрепили его и отправились к морю, где нашли и уничтожили астраханские суда. Затем они вступили в бой с самим Дервишем-Али. Сначала они одержали победу, но затем с боем отошли в город. Новый поворот событий опять был связан с междоусобицей в Ногайской Орде, закончившейся примирением детей Юсуфа с Измаилом и подчинением их России.

Так завершилось покорение Астрахани. На этот раз ханство ликвидировалось, территория его включалась в состав России. Все население (князья, мурзы, шейхи и "вся чернь Астраханской земли") принесло присягу царю на верность. Воеводы "раздавали острова и пашни по старине и приказали ясак платить по старине, как прежним царям платили, а князи от себя прислали, чтобы их государь в Крым и в ногаи не выдал и в холопстве у себя учинил".

Астраханские дела Ивана Грозного

Союзником Ивана Грозного в «астраханских делах» был глава поволжских ногайцев князь Исмаил. В 1551 году его зимние кочевья «располагались вблизи города верст за десять». В Москве находился бывший астраханский хан, племянник Исмаила Дервиш-Али. В апреле 1554 года Дервиш-Али был отправлен в Астрахань в сопровождении трех полков под командованием воеводы Пронского численностью 3 тысячи, а по подсчету М. Сафаргалиева не менее 10 тысяч. 29 июня войска на судах подошли к Переволоке, границе ханства. Встреча русского войска князя Вяземского с ханскими отрядами произошла возле Черного острова. Отряд хана был разбит. Войска на судах продолжали путь к городу. Дленные, разведчики доложили, что хан Ямгурчей стоит в 5 верстах «на царевом стане» («Ямгурчев городок»). Отряд Вяземского направился к хану, остальное войско двинулось к городу. 2 июля 1554 года Хаджи-Тархан был взят без боя.

«Узнав о взятии города, хан бежал на конях, а цариц с детьми пустил на судах к морю» (И.Зайцев, с. 154) по протоку Царев (Тиек), Чагану к старой Волги к морю в сторону Терека. По летописи «Сказание о взятии Астрахани» царицы и царевны Ямгурчея были пойманы позже казаками и возвращены к Астрахани. В улусы ханства были разосланы письма с гарантиями безопасности. К Пронскому вернулись 3 тысячи знати и с 17000 простых и «черных людей». Дервиш-Али был объявлен ханом, вассальным от Москвы.

Иван IV включил в свой титул «царь Астраханский». С независимостью Астрахани и ханства было покончено, легитимность Дервиш-Али была дипломатической ширмой «усыпления» соседних правителей. На город была наложена дань «в 1000 рублей деньгами, 3000 рыб». Московские рыболовы получили право ловить рыбу без контроля и пошлин на Волге от реки Кизани до Каспия» (И. Зайцев, с. 160).

Между тем свергнутый Ямгурчей не смирился с потерей ханства. Основные русские войска ушли из города. В мае 1555 года П. Тургенев, оставленный в Астрахани, сообщил в Москву о нападении Ямгургея и детей Юсуфа на Астрахань. Дервиш-Али сумел переманить детей Юсуфа на свою сторону, и они разбили Ямгургея. В Астрахань был послан царем Левонтий Мансуров. Крымский хан начал склонять Дервиш-Али против Москвы. Обманутые царем о передаче Астрахани ногаи тоже относились враждебно. В воздухе снова пахло войной. К Астрахани были направлены войска. В сентябре 1556 года отряды казаков Ляпуна «пришли ночью на царя и побили в улусах у него много людей». Очевидно, казаки, минуя город, занялись грабежом. «На утро собрался Дервиш царь с мурзами ногайскими и с крымцы и со всеми астраханцы, и бились с ними до Волги, идучи весь день» (И. Зайцев, с. 170). Эти события происходили в улусе Мочаги (Каспийск). Основные русские силы под командованием Черемисинова и Колупаева заняли город без боя. Воеводы начали укреплять старый город к обороне «как им бесстрашно сидеть, и на Волге казаков и стрельцов расставили и отняли всю волю у Ногай».

На приглашение воевод Дервиш-Али в Астрахань не вернулся, готовил силы напасть на город. Окончательную точку в «астраханских делах» поставил князь Исмаил. Осенью 1556 года он с Юсуфовыми детьми начал военные действия против Дервиша-Али, отбил у него артиллерию, присланную ему из Крыма, и отправил ее в город И. Черемисинову и М. Колупаеву (И.Зайцев, с. 170). Потеряв всех союзников, преследуемые ногаями, Дервиш бежит в Азов и оттуда направляется в паломничество в Мекку.

Воеводы налаживали отношения с населением ханства «черными, улусными людьми, и жителями ханских и бийских земель, велел им «жити по старому у города у Азторохане и дань давати по старине» (Летопись).

Завоевание Астрахани и присоединение к Руси вполне продуманный и поэтапный шаг Москвы после взятия Казани. Астрахань завоевана военными силами, большинство горожан погибло в стычках, коротких битвах, грабежах. Административная и духовная знать города взята в «аманаты» - заложники. В последствии, часть из них погибла, часть крещены и потеряли связь с родиной. После взятия Астрахани «мурзы и черные татары», оставшиеся в городе, были записаны в службу. Они получили название «юртовые», или «домовные», а оставшиеся в степях - «кочевные» (И. Зайцев, с. 175). Потомки их: юртовские татары Приволжского района и ногайцы Красноярского района.

В начале 1557 года Астрахань была в составе России. «Окрестные татары и ногаи зимою этого года кочевали спокойно под самим городом и торговали всю зиму, а из многих земель присылали из Шевказ, из Дербена, из Юргенга о братстве...и на весне хотели торги в Астрахани», - сообщали воеводы в Москву. Население города значительно пополнилось ногайцами из Орды.

Первым воеводой покоренного края был Иван Черемисинов. Главной задачей воевод была: охрана перевозов через Волгу, торгового пути по реке, содержания крепости в боевой готовности. Старая ханская крепость была укреплена валом и тыном, заделана каменой стеной, оснащена боевой защитой. Все ворота на ночь запирались, а ключи отдавались воеводе.

О перенесении города с правого на левый берег нет никаких сведений. Воевода с осени 1556 года до весны 1557 года, использовал Хаджи-Тархан, что на бугре от собора св. Владимира до Больших Исад.

Весной 1557 года воеводами были приняты срочные меры по закладке новой крепости, согласно фортификаций российских крепостей середины XVI века. К лету 1558 года новая крепость была построена, и первым ее посетил представитель английской торговой компании Антони Дженкинсон. «14 июля пройдя мимо старого замка, где была старая Астрахань, которую русский царь завоевал». В 1602 году Астрахань по пути в Персию навестили Какаш и Тектандер, и оставили запись: «Город Астрахань не особенно велик... большей частью постройки все деревянные, за исключением замка, окруженного плохою стеною. Город этот лет тридцать тому назад отбит у турок (татар) и находится в то время не на этом месте, а одной милею дальше».

Очевидно, они с кремлевского бугра видели развалины Хаджи-Тархана. Позже при царе Борисе Годунове начато строительство Астраханского кремля. Старый город был разобран на кирпичи стен и башен кремля, сослужив добрую службу своему наследнику, дав младенцу свое имя, украсив кремлевские башни глазурным нарядом. В XVIII веке канал Варвация прорыл остатки старого города, а на бугре стали селиться беглый, «люди без роду и племени», на фундаментах мечетей и дворцов, мавзолеев выросли церкви и монастыри.

По материалам Астраханского краеведческого музея

и исследованиям Равиля Джуманова - историка, члена Союза журналистов РФ

Спасибо огромное, Лариса Васильевна! Вот еще стихи в тему:Родная Астрахань - краса Поволжья, -Природа южная да летний зной.Когда-то степь одна и бездорожья.Лишь пыль кочевников мела столбом.И как тебя тогда не называли! - Итиль и Астархан, Сарай - Бату.Тут гунны, печенеги воевали,Столицей Ига стояла ты в цвету.К России перешла при царе Грозном - Очаг торговли, южных стен форпост.Кремль неприступный, важный, грациозныйЯвляет нам к векам минувшим мост.Любимый град Петра столь многоликий! - Приют для вер и наций всех мастей.Открытый, теплый, щедрый и великий,Он восхищает местных и гостей!!!___________________________Мой город, ты мне с каждым днем дорожеТакого в целом мире не сыскать!Ведь ты столица Нижнего Поволжья.Здесь родились мои отец и мать.Ты и моею родиною стала.Я здесь впервые увидала свет.Здесь всех моих путей-дорог начало,Надежд, мечтаний, радостей, побед!Ты, Астрахань, живешь, соединяяВ себе народы, страны и векаИ много тайн о прошлом зная,Стремится к Каспию река.___________________________Разливы Волги и крутые берега,Моря степей и лотосов поля,И стая птиц под куполом небес –Родная астраханская земля.Иду по городу, душа моя поёт.Вот стройка, новый дом растёт,А в парке, разгоняясь от души,На великах гоняют малыши.На берег выйду, сяду отдохнуть,Увижу бег воды широкой и спокойнойИ песней ветра окрыленный,Я дальше свой продолжу путь.Иду и слышу звон колоколовИ вижу блеск злаченых куполов,И солнца яркий свет, и неба синь,И журавлей летящих узкий клин.Вот небо потемнело, фонариВо мгле вдоль улиц пышно расцвели,И засиял весь город дивный мойКакой-то неземною красотой.От набережной Волги до КремляНет, Астрахань, прекраснее тебя!Родной мой город, колыбель моя,Свою я песнь пою тебе, любя!Стихи астраханских поэтов

Ах, мусульмане те же русские,И русским может быть ислам...ВЗАИМОпонимание этносов...Единый род людей... Я не знакома была с поэмой "Хаджи-Тархан" Велимира Хлебникова... Спасибо, Елена Васильевна, за эту встречу. P.S.Пока дошла к теме, с которой для меня начался летний "отрыв"... Как же много Вы успели сделать! И как многое мне нужно будет "догонять"! Но это хорошо.Здравствуйте!

Спасибо, Борис Михайлович! Издавать пока рано - собираем материал. Да и трудно с этим делом. Школа забирает почти все время.

Дорогая Елена Васильевна! Дорогая Миннегуль Шафиевна, шагающая в ногу с самым передовы краеведом современности! Какие богатые у Вас собираются подборки. Это же ценнейшее пособие по истории культуры Астраханских краев! Издавать бы надо, я думаю.Спасибо за истинное удовольствие!

Одним из ранних государственных образований, выделившихся из состава Золотой Орды в ходе ее распада в конце XIV- начале XV в., являлась Ногайская Орда с центром в г. Сарайчике. Ее история тесно связана с историей Астраханского края.Традиция ногайского происхождения возводит само название орды к имени золотоордынского темника, чингизида Ногая, правителя Ногайского улуса, потерпевшего поражение и погибшего в борьбе за власть в конце XIII в. Коренная территория, на которой формировалась Ногайская Орда, расположена между реками Яиком и Эмбой. Ее значительно расширил сын эмира Едигея Нураддин в 1430-х гг. за счет территории между Яиком и Волгой. Ногайцы кочевали очень широко, доходя в Заволжье до Камы, в Приуралье - до Тюмени. В середине XVI в. они разделились на три орды: Малые Ногаи князя Коссума (Казия) перешли через Волгу и стали кочевать вплоть до Кумы и Приазовья, иногда уходя и дальше на запад. Большие Ногаи князя Шейдяка сохранили прежние кочевья; третья орда хана Шахмамая откочевала в Южную Сибирь. К Астраханской истории непосредственное отношение в основном имели Большие Ногаи.Вторжение калмыков в 1630 г. привело Ногайскую Орду к поражению. Ногайцы стали переправляться через Волгу и переселяться к Малым Ногаям в Прикубанье. И хотя часть ногайцев оставалась до начала XVIII в. в Поволжье под властью калмыков, история Ногайской Орды как самостоятельного государства уже закончилась. Образование же Астраханского ханства самым тесным образом связано с историей Большой Орды.После распада Золотой Орды на Причерноморских землях между Доном и Днепром в 1433 г. возникло феодальное ханство Большая Орда (Великая Орда) с центром в Новом Сарае во главе с ханом Сейид Ахмедом, внуком Тохтамыша. В состав нового ханства вошла и территория Астраханского края. После поражения, нанесенного Большой Орде зимой 1455-1456 гг. крымским ханом Хаджи-Гиреем, центр ее переместился на берега Волги. В 1456 г. от Большой Орды отпала Астрахань, где хан Махмуд, брат хана Большой Орды Ахмада, основал Астраханское ханство. История же самой Большой Орды завершилась ее разгромом в 1502 г. крымским ханом Менгли-Гиреем. Ее кочевья вошли в другие кочевые образования южнорусских степей, в том числе и в Крымскую орду.С 1461 г. Астраханское ханство возглавил сын хана Махмуда - Касим (Хасим). Границы ханства, как считается, проходили по Бузану, Каспийскому побережью, Тереку, Кубани, доходя до верховьев Дона и Сарая на Ахтубе.Как отмечалось выше, Астрахань была разгромлена в ходе вторжения Тимура в 1395 г. Однако, в отличие от ряда других золотоордынских городов, Астрахань (Хаджи-Тархан) возродилась к жизни. Может быть, этот феномен объясняется тем, что население небольшого города легче могло прокормить себя, опираясь на собственные силы. Выгодное местоположение и отсутствие конкуренции способствовали восстановлению торговых связей Астрахани с Хорезмом, Бухарой, Казанью. На невольничий рынок в Астрахани привозились рабы из Крыма, Казани, Большой Орды, Ногайской Орды. В годы правления Касима между Астраханью и Россией установились торговые отношения. В частности, при Иване III из Москвы по рекам Москве, Оке и Волге ежегодно отправлялись суда в Астрахань за солью.История Астраханского края: Монография.

Замечательно, Миннегуль Шафиевна! Молодцы, ребята! Огромное спасибо и Вам, коллега и друг!

Елена Васильевна, спасибо! Отрывок из нашего сборника:...непонятна судьба моего народа: когда и где появился - неизвестно. Откуда имя его - тоже неизвестно. Мой народ малочислен. Он поредел в бесконечных кочевьях и беспрестанных боях с недругами, гнавшими его с обжитых земель. Малочислен народ, но многочисленны легенды и предания. Разнообразны его обычаи, которые сохранил он и пронёс через века и пространства. Говорят, что ещё до монголо-татарского нашествия в Прикаспии проживало древнее племя ассов, которое своим основным занятием считало торговлю - «тарханы». Когда грозный завоеватель Тамерлан уничтожил Сарай-Бату, где было только одних соборных мечетей больше 30, ассы бежали к устью Волги и обосновались в 12 км выше Астрахани. Это новое поселение стало называться Асс - Тарахан. Бесконечные набеги кочевников вынудили ассов спуститься ниже по Волге. Осели они на Заячьем острове (Куян-Арал), окружённом со всех сторон непроходимыми зарослями тростника, протоками, заливами. Со временем Асс - Тарахан становится столицей ногайского государства. Теснимые черкесами и крымцами, стали ногайцы искать защиты у русских. Правитель Малой Орды Ямгурчей поклялся Ивану Грозному, что будет ему верным данником. Однако обольщённый турками хан обманул государя и пристал к турецкому предводителю войск Давлет-Гирею. В Астрахани бунт. В 1554 году русские наголову разбили изменников. В конце 16 века (в 1557 году) завершился распад Ногайского государства. Судьба потомков населения Орды была различной. Они приняли участие в формировании других народов, присоединялись к ним, принимали в свой состав чужеземцев. Переходили на другой язык, оставаясь ногайцами. Или же сохраняли язык и самосознание, получая от соседей другое название. Но сами себя называли исключительно ногайцами с небольшими вариантами «ногай», «карагаш-ногай», «нугай». Есть замечание Е. В. Шнайдштейн: «До сих пор среди астраханских татар юртовских и карагашей идёт спор, кто из них настоящие ногаи, те и другие считают себя ногаями». А в паспорте указана национальность - татары, так как к Всесоюзной переписи населения 1939 года была принята линия на «сокращение» числа национальностей в СССР. В школах даже в 60-х годах преподавался татарский язык в качестве родного. Так и получилось, что выросли целые поколения, даже не знающие о существовании в стране национальности «ногайцы», не имеющие своей письменности, так как создание ногайской письменности в 1938 году прошло мимо них.Очевидно, это ещё одна причина, которая беспокоит меня, и я не могу ответить на многочисленные детские «почему?» и рассказываю лишь легенды, предания, сказания, услышанные от старожилов.Возможно, и прав учитель-поэт, написавший про моё поколение:В пятидесятых - рождены,В шестидесятых влюблены,В семидесятых - болтуны,В восьмидесятых - не нужны…

Диссертация

Гузейров, Ришат Арифуллович

Ученая cтепень:

Кандидат исторических наук

Место защиты диссертации:

Код cпециальности ВАК:

Специальность:

Археология

Количество cтраниц:

Глава I. Письменные и нумизматические источники

§ 1.1. Хаджи Тархан в письменных памятниках XIII-XV вв. (Краткая характеристика)

§ 1.2. Денежное обращение и монетный чекан Хаджи Тарханас.

Глава II. Жилые и производственные сооруженияс.

§ 2.1. Комплекс усадьбы с четырьмя землянкамис.

§ 2.2. Квартал жилищ земляночного типас.

§ 2.3. Производственные сооружения Хаджи Тарханас.

Глава III. Предметы вооружения, повседневного быта, украшения и керамикас.

§ 3.1. Предметы вооруженияс.

§ 3.2. Предметы повседневного бытас.

§ 3.3. Украшенияс.

§ 3.4. Систематизация неполивной керамикис.

§ 3.5. Систематизация кашинной поливной керамики

§ 3.6. Систематизация красноглиняной поливной керамики

Глава IV. Округа золотоордынского города Хаджи Тархана

§4.1. Поселенияс.

§ 4.2. Местонахожденияс.

§ 4.3. Могильникис.

§ 4.4. Клады

Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Золотоордынский город Хаджи Тархан и его округа"

Одной из основных разделов истории Российского государства и сопредельных с ней государств является история Золотой Орды , которая в связи со своим надрегиональным размером была симбиозом различных кочевых и оседлых народов и культур.

Градостроительство было характерной чертой для большинства народов вошедших во вновь образованное государство в ХШв., которое впитало в себя их характерные черты и стало само восстанавливать старые и строить новые города. Одной из основных зон градостроительства было Нижнее Поволжье , где появилось множество вновь построенных городов, в том числе две столицы.

Один из крупнейших городов построенных на Нижней Волге в конце ХШв. был город Хаджи Тархан. Он раскинулся в начале дельты Волги - одной из крупнейших рек мира.

Дельта служит своеобразными воротами речных и морских водных путей. Рельеф дельты Волги, где находится город и часть его округи , достаточно сложен и состоит из многочисленных холмов растянувшихся с юго-запада на северо-восток и называемых местным населением буграми, а в научной литературе - бэровскими буграми. Они названы по имени академика K.M. Бэра впервые описавшего эти формы рельефа в 1856г. (348). Современная протяженность бугров достигает полутора километров, ширина - более полукилометра, а превышение над окружающей местностью - от трех до двадцати метров. Иногда они отделены друг от друга лишь неглубокими седловинами и образуют гряды длиной до пяти километров.

Климат данной местности сухой, континентальный. Осенью и весною частые, сильные среднее направление ветра СВ (348). Г.А. Федоров-Давыдов об этом сказал: «Нижняя Волга представляла собой чрезвычайно благоприятное сочетание пригодных для земледелия пойменных низин, заросших лесом берегов реки, удобных для зимовок тростниковых зарослей и обширных степей, где можно было пасти огромные стада и вольно кочевать . А вместе с тем, расположившись здесь, золотоордынские ханы держали бы под своим контролем важную торговую магистраль всей Восточной Европы - Волгу». (378, с.78.)

В черте современного города Астрахани , на его северо-западной окраине на правом берегу Волги, между поселками Стрелецкое и Новолесное находится урочище Шареный Бугор. Оно издавна привлекало к себе внимание местных жителей и ученых обилием находок старинных предметов, кирпича, остатков строений на поверхности земли и в обнажениях обрывов.

Традиционно на это место учеными помещается старая Астрахань , или иначе Хаджи Тархан. Обосновывают эту традицию предания, летописи и другие исторические свидетельства (87; 100; 159; 160; 181; 200; 206; 251; 246; 221; 251; 252; 282; 285; 298; 299; 308; 397; 411; 414; 427; 416; 428). Существует множество легенд на счет основания старой Астрахани и ее названия. Хаджи Тархан еще называли: Адьяж-Тархань, Хазитарахань (русских источниках), Хазир (грузинских источниках), Аштаракань, Аж-дархан, Цытрыкань или Зытрахань. На монетах и в письменных источниках XIV-XVb. город называется Хаджи Тархан, поэтому мы думаем это его основное и единственно верное название.

По поводу происхождения этого имени наиболее верную версию дает в своих работах Г.А. Федоров-Давыдов: «Развитие во второй половине XIVb. в Золотой Орде тарханства и тарханных владений, т.е. владений, освобожденных от вмешательства власти хана . В первой половине XIVb. тарханное достоинство дается почти исключительно духовенству ».(378, с. 78.) Хаджи - хаджжи -почетный титул мусульманина, совершившего паломничество в Мекку (хаджж). (53, с. 162) Город получил свое название в XIVb., когда тарханство в дельте Волги было отдано лицу совершившему хадж , т.е. Хаджи Тархан. Это имя и укрепилось за городом. Б.Н. Заходер так определил сущность суюргалатарханства: «в крупном суюргале объединяются в одних руках земледельческий округ и кочевая степь». (155, с. 117-118.)

Хаджи-Тархан занимает площадь более 300 га. Западная, северная и южная стороны города занимают многочисленные усадьбы, расположенные на бэровских буграх растянувшихся на многие километры. Восточная его часть сильно разрушена течением Волги. Исходя из выше сказанного, установить точную площадь города невозможно. Центральная часть городища вероятно была укреплена валом и рвом, который появился во второй половине XIVb. Существовал он и в XVIb. (405, с. 39-40)

История изучения городища Хаджи Тархан - Шаренный Бугор насчитывает много веков, которые мы условно выделили в три основных этапа.

Первый этап хронологически начинается во второй половине XVIb. и продолжается до 70-х годов Х1Хв. Первый этап характеризуется двумя основными чертами: 1) разграбление и уничтожение памятника государственными и частными лицами. 2) научно-описательным интересом исследователей, изучающих историю края в контексте истории всей России.

Кирпичные монументальные постройки золотоордынских городищ, во множестве разбросанные по всему Нижнему Поволжью , оставались нетронутыми до конца XVI в. В 1588г. царем Федором Иоановичем было велено ломать «мизгити и палаты в Золотой Орде и тем делати » Астрахань. (139; 135) В это время были разрушены почти все наземные сооружения золотоордынских городищ , расположенных в нижнем течении Ахтубы, Волги, а также в ее дельте. В том числе были разрушены руины города, получившего позднее в научной литературе наименование - городище Шаренный Бугор -Хаджи Тархан. Прочный, прекрасного обжига золотоордынский кирпич, именуемый в народе «мамайский », свозился для строительства Астраханского Кремля, Собора и других сооружений. (270, с. 145; 319; 145)

Разрушение построек города продолжалось и в следующем столетии. Например, в 1631г. для строительства второй астраханской крепости - Белого города. В начале XVIIIb. на месте развалин был утроен казенный завод для добывания селитры, из которой изготовляли порох. Здешняя почва с обилием солей и строительной извести способствовала образованию селитры. (154; 130) Жители близлежайщих сел и поселков в поисках кладов и с целью добычи кирпича для постройки своих домов и хозяйственных сооружений продолжали разрушать городище (319).

На территории городища Шареный бугор (город Хаджи Тархан) и других золотоордынских городищ Нижнего Поволжья в конце XVIII- нач. XIX вв. добыча кирпича из развалин для строительства и продажи «носила характер вполне организованного промысла: этот кирпич целыми судами направлялся в Астрахань» (405, с. 44).

К XVIIIb. относится упоминание академика Пыпина , изучавшего рукописи из архива Екатерины II. Он пишет: «На нагорной стороне, выше Астрахани верст с 9, (находится город) имянуемый Жареной, татары имянуют Алтынжар, значит - златы полив, или поем»(125, с. 238-244.).

Данное место в конце XVIII в. исследовал акадмик Фальк, посетивший его в 1773г. Он видел здесь уцелевшие остатки рвов, ямы и холмы, в которых находили горшечные черепки и части человеческих черепов (311, с.535). В это же время исследует его Самуил Гмелин, который здесь побывал, путешествуя по России. В 1777г. С. Гмелин обнаружил в развалинах города Хаджи Тархан золотоордынские монеты , которые он называет «татарскими », кольца, серьги , запястья и др. вещи (102, с.64.; 47, с.44; 330, с. 350). Рассказ о возникновении Хаджи Тархана Самуйла Гмелина, записанного со слов астраханских татар в 1777г.: «Некий знатный татарин, вернувшись с богомолья, одного из своих рабов отпустил на волю, чем жители (города), будучи тронуты, назвали свой город Аджи тарханом., чтобы город вечно хранил свою вольность»(102, с.65).

В полном собрании ученых путешествий по России, изданном в 1824г., говорится: «Шареный бугор, по-татарски - Каюк-Кыла, по-калмыцки, от испорченного татарского слова, Кухяла (сгоревший город) против так называемого Длинного острова, в 10 верстах выше Астрахани, есть ни что иное, как развалины, или лучше сказать, следы бывшего татарского города, который по преданию, был местопребыванием хана Янгурчея, а по сказаниям других - местом старой Астрахани, перевезенной отсюда на остров Волги. Восточная сторона следует непосредственно по берегу реки Волги и частью подмыта, частью обрушена, от чего ближе к реке иногда находят куски кирпичей, синие глазурованные обломки изразцов или глиняной посуды, и части человеческих черепов на самом месте нет даже и следов фундаментов от домов, улиц, сводов и проч., но вся восточная поверхность состоит из мелких рвов и мелких холмов. Западная часть, по которой следует дорога из Астрахани в Царицын , имеет более заваленных рвов. В холмах находят только камни и горшечные черепки, частью с синим глазуром» (153, с. 42-43).

П.И. Рычков , называя развалины у Жареных Бугров, в «Введении к Астраханской топографии » 1712г. говорит, что «в полученных мною рукописных замечаниях о старой Астрахани, сказано: на западном или нагорном берегу Волги, там, где за несколько пред сим лет добывали селитру, приметны на бугре развалины города, куда и до сего времени ходят рыть землю, думая, что тут некогда находились старые татарския золотыя и серебрянныя монеты, кольца, серьги, запястья и прочие вещи. Другие называют это место Шареным Бугром, каково наименование, кажется приличнее»(321, с.41).

А.И. Терещенко , побывавший в Астрахани в 1854г., говорит, что, «подъезжая к Астрахани, встречаем уже чаще татарские постройки и мечети , часто обвалившиеся, а частично опустелыя, и на этих местах, называемых Жаренный Бугор, была прежняя Астрахань, столица царства. На монетах золото-ордынских, открытых мною в большом множестве, втсречается она под именем Хаджи-Терхань и Хаджи-Терхань-эль-джедид, в первый раз при хане Черкес-беке, 1374г., а в последний раз при хане Даулет-бирди, в 1427г. При владычестве Золотой Орды, Хаджи-Терхань, называвшаяся еще Тарджин, была уделом ея, и без сомнения тут господствовали правители или князья, подчиненные ханам. Проименование Хаджи и Терхань произошло, как полагать можно, от предводителя кочующего рода, как это постоянно было и осталось в обычае азиатских племен , передавать имя свое городу и народу» (354, с. 119). Среди всех вышеперечисленных работ особое место занимает работа М. Рыбушкина , где автор попытался проанализировать исторические данные, имевшиеся на тот период, и рассмотреть историю города в контексте с современной историей. «Город Астрахань прежде назывался Хаджи-Тархан или Адяш-Тархан. «Хаджи Тархан » на арабском языке означает: «Меккский богомолец, даровавший свободу». Один из знатных татар, возвратившийся с богомолья из Мекки в то время, когда народ занимался заложением переносимого с прежнего места на новое города Астрахани (нынешняя Астрахань занимает бугры: Заячий, Киселев, Паробичев, Казачий , Голодный и др.) в память ли благополучного своего прибытия из путешествия, или, может быть, по установлению Магомедову, дал свободу одному из рабов своих, что и побудило жителей назвать вновь строимый город Хаджи Тархан, как и до сего времени называют его татары»(319).

К этому же этапу относятся упоминания и описания городища: И. Стасрегаген 1753г. (351), Г.С. Фишер 1755г. (426), К. Саймонов 1765г. (426), М. Щербатов 1770г. (430), И. Чулков 1788г. (426), Н. Озерецковский 1823г. (258), П. Наумов 1823г. (426), П. Бутков 1823г. (426), А. Леопольдов 1837г. (207), Н.И. Надеждин 1837г. (426), А. Соколов 1840-54 гг. (346; 347), Г.С. Саблуков (323; 324), В.В. Григорьев (113; 114; 115), Х.М. Френ (400), В.К. Савельев (325), И. Михайлов 1843г. (227), В. Крузе 1846г. (426), А.И. Терещенко 1854г. (354), И. Черкасов 1857г. (415), В. Копытовский 1862г. (186), В. Сахарова 1866г. (426), П.Зельдман 1867г. (426), К. Аскоченский 1867г. (426), А. Архипов 1869г. (29) и т.д. (87; 100; 159; 160; 181; 200; 206; 251; 246; 221; 251; 252; 282; 285; 298; 299; 308; 356; 397; 411; 414; 427; 416; 428).

Существовала общая тенденция среди авторов второго и третьего периода к удревлению истории Астрахани, а в частности - городища Шареный бугор. Многие исследователи относили городище к эпохе Хазарского каганата и помещали на этом месте его легендарную столицу - Итиль (Атель):

Столицей Хазар был город Итиль, местонахождение которого, по разным литературным источникам, можно отнести к Шареному бугру. Этот город посещали в свое время многие арабские путешественники . Они-то и повествуют о той торговой деятельности Хазар и оригинальном строе их государства, которое так интересует нас теперь. К Итилю приплывали с верховьев реки Волги десятки кораблей с товарами, строились по берегу деревянные торговые помещения и сбывали рабов, меха, мечи, медь, шел бойкий торг девушками-невольницами. Сами хазары производили белужий клей и вывозили в Персию , Индию и Испанию русские произведения. Русские совершали неоднократные воинские набеги на Каспийское море, и хазары пропускали их иногда, но случалось, что вблизи Итили Хазары встречали с оружием в руках руссов и отбирали ими захваченное» (259; 173).

В 60-х гг. Х1Хв. Астраханский губернский землемер и бывший редактор-издатель «Астраханского справочного листа » Архипова А.П. посетил «Шареный Бугор » и предоставил очевидные доказательства того, что на бугре погребены остатки двух городов. Следы остатков в береговом обрыве двух городищ были явственны, Архипов тогда решил, несмотря на найденные им в верхнем слое монеты золотоордынской чеканки, что нижний пласт бугра, обнаживший следы древнего города Итиль, а верхний - Беленджер , то есть тоже Хазарский город. Но секретарь археологического общества В.Т.Тизенгаузен кстати внес поправку к поспешному заключению А.П.Архипова, уверил, что «верхний город древнейшая Астрахань » (29, с.З).

Так сформировался нейтральный вариант - в нижнем слое городища Шареный бугор находится Итиль, а в верхнем слое - Хаджи Тархан. Наиболее кратко сформировал эту идеи Бирюков в «Истории Астраханского края ».

Астрахань возникла на развалинах древнего хазарского Итиля ». Желание исследователей истории древней Астрахани видеть в развалинах у «Шареных бугров» Итиль было столь велико, что они так считали, несмотря на археологические данные (319)

Второй период характеризуется научным - исследовательским изучением памятника Петровским обществом исследователей Астраханского края (ПОИАК ), образованного в октябре 1874г. в Астрахани. Его учредительное собрание прошло в этот же год, но мысль о его создании была высказана еще в 1872г. в честь посещения Петром Великим Астрахани и в ознаменовании 200-летия его рождения (214).

Местные краеведы давно уже интересовались золотоордынскими древностями Астраханского края. Они множество раз (как видно из протоколов ПОИАК) неофициально посещали не только развалины у «Шаренных бугров », но и осматривали развалины у с. Селитренное . Среди членов общества, интересовавшихся историей городища у «Шареных Бугров » были: К.Н. Малиновский , И.А. Житецкий, П.А. Русаков, С.С. Краснодубовсий, С.К. Круковская , М.М. Образцов, М.И. Турпаев, П.М. Новиков , И.В. Нешмонина, А.Г. Пушкарев и т.д. (31; 262; 263; 264; 265; 266; 267; 268; 269; 300; 301; 302; 331).

В 1884г. член Петровского общества К.Н.Малиновский неоднократно посетил расположенный за Калмыцким Базаром бугор, носящий в народе название Шареный или Жареный бугор, находил на нем разнообразные предметы, которые до сих пор сохранились в местном Краевом музее» (257, с.4).

Кроме Малиновского, как видно из протоколов Общества за 1888г., этим же бугром интересовался и член Общества И.А.Житецкий, который после наблюдения за вышеназванным бугром сделал в 1888г. 31 декабря доклад на заседании Историко-этнографической Секции Общества на тему «К археологии Калмыцкой степи» и написал заметку в «Астраханских губернских ведомостях»

80) (301, с. 45-47). В докладе и заметке И.А.Житецкий сообщает о своей поездке в 1884 г. на городище, «называемое населением «Шареным или Жареным буграми » в Астраханском уезде и на которое указывают то как на остатки Баланжада или Ителя, так как на первоначальное нахождение г.Астрахани». Исследователь размещает городище в месте «версты две-три выше Астрахани, на Волге, против истока Болды, где правый берег до этого пункта совершенно низменный, принимает холмистый или лучше волнообразный вид». В результате проведенного осмотра городища И.А.Житецкий обнаружил холмы «усыпанные битой глиняной посудой , кусками изразцов и обожженных кирпичей версты 2-3 в окружности, если не более». Исследователь обнаружил в обрыве одного из бугров, расположенных у берега Волги, средневековое мусульманское кладбище , где «во всех могилах скелеты были обращены ногами на восток ». В срезе бугра было также видно несколько «склепов из необожженного кирпича или же из толстых досок, не сбитых ни металлическими, ни деревянными гвоздями» (301, с.46).

В результате обследования городища И.А.Житецкий делает выводы, что материал городища идентичен находкам «в местности около г.Царева, где была когда-то известная столица Золотой Орды - Сараево » (301, с. 47).

В 1892г. на выставке древностей Императорской Археологической комиссии в Санкт-Петербурге была представлена коллекция предметов в виде таблицы с «Жареных бугров », находящихся близ Астрахани:

На таблице помещены: характерные оловянные кружки, встречаемые во всех ордынских городах и найденные также в Средней Азии, обломки зеркала и другие незначительные вещицы. Наиболее интересный предмет - медная стрелка (такие употреблялись в низовьях Волги, по-видимому, и в довольно позднее время), а наиболее старый - крупная темно-коричневая буса с черными глазками» (94).

В 1893 году археологическим исследованием городища Шареный бугор занимался член Императорской археологической комиссии А.А.Спицын. В своем отчете он написал, что «при ближайшем ознакомлении, «Жаренный Бугор » оказался местом какого-то золотоордынского города, сильно разрушенного рекой и основательным образом расхищенного ради добывания кирпича. В настоящем виде он представляет возвышение, сплошь покрытое беспорядочными кучами мусора. Городище большими пластами обваливается в воду, особенно во время чрезвычайно сильных и упорных осенних ветров «моряк », но остатки его еще тянутся по берегу реки полосою до 70 сажен ширины. На всем этом пространстве среди множества осколков битой посуды , кирпича, кусков угля и обломков костей встречаются различные, характерные для золотоордынских городов вещи и монеты. Последних на бугре собрано свыше двухсот штук (1312-1394гг., прежде найдены были две монеты даже начала XV века)»(263, с.31).

Также А.А.Спицын обнаружил «вблизи Жаренного Бугра три кладбища , одно из них оказалось со склепами . Один из склепов был 4-х угольной формы, с восточной стороны имел слуховое окно или отверстие и заключал в себе остатки 4-х костяков без вещей» (261, с. 28-29).

В результате приведенных раскопок на городище Шареный бугор А.А.Спицын сделал вывод, что «никаких следов давнего поселения ранее Х1Ув. здесь нет» (261, с.29).

С 1900г. исследованиями городища Шареный бугор занимались М.И.Турпаев и П.М.Новиков, «собиравшие на поверхности его сохранившиеся остатки древней культуры » (257, с. 11). Ими был обнаружен трубопровод из пяти звеньев, который выходил одним концом к обрыву бугра в сторону Волги, а другим направлялся на северо-восток (257, с.12).

В 1903г. на ходатайство Петровского общества о финансировании проведения археологических исследований на городище Шареный бугор Императорская археологическая комиссия ответила отказом, так как «в настоящее время раскопки на Жаренном Бугре не могут войти в число ближайших задач Археологической комиссии» (257, с. 11).

В 1913 году открытый лист на раскопки городища Шаренный бугор был выдан Императорской археологической комиссией шведскому археологу Арнэ -директору Национального музея в Стокгольме. В ходе проведенных исследований в центре городища им было обнаружено строение золотоордынского времени, в котором находилось несколько человеческих черепов, монеты, краснолиняная и кашиная посуда . Материалы раскопок были вывезены шведским археологом , с разрешения Императорской Археологической комиссии, за границу. Шведский археолог не ознакомил с результатами своей работы не ПОИАК, не Императорскую Археологическую комиссию (257, с. 13-14).

В 1915г. членом ПОИАК П.М.Новиковым «в обрыве бугра был обнаружен кирпичный склеп с правильным сводом, сооруженный, как видно, для погребенья . Недалеко от склепа был расположен край кирпичной стены» (257, с. 14).

В 1921г. городище Шаренный бугор посетил профессор Ф.В.Баллод, который в своей работе упомянул о нем как о золотоордынском памятнике (42, с.37).

В 1924г. Петровское Общество направило для изучения разрушаемой Волгой части городища Шареный бугор М.М.Образцова, П.М.Новикова и А.Г.Пушкарева. Данная группа исследовала три бугра, которые относились к восточной части золотоордынского города Хаджи Тархана. В настоящее время эта часть города смыта Волгой. В результате исследований на двух буграх было обнаружено несколько кирпичных и сырцовых золотоордынских строений. На третьем бугре находилось средневековое кладбище с многочисленными склепами. В ходе археологических раскопок были найдены монеты, изразцовые плитки, поливная и неполивная керамика, бусы, перстни, украшения из кости, железный котел, оселки из песчаника, железные крючки, свинцовые пломбы (257, с.13-25) (рис.3).

Третий период начинается с 1935г. и продолжается до наших дней. Данный период характеризуется хорошо документированными памятниками , которые будут рассмотрены в основной части диссертации.

В 1935г. на «Шареном Бугре» проводились археологические разведки А.Г.Усачевым, в результате которых обнаружена кирпичная постройка круглой формы, облицованная алебостром и цветными поливными изразцами, «с идущими к ней с нескольких сторон каменными сводчатыми ходами » (511, с. 15).

В 1947г. на Шареном бугре, по сообщениям местных краеведов , был размыт городской некрополь. В обрыве размытого бугра были видны зольные пятна (511, с. 14).

В 1966г. золотоордынский отряд Астраханской археологической экспедиции под руководством A.M. Мандельштама и В.И. Филипченко проводил раскопки городища Шареный Бугор, расположенного в 15км севернее города Астрахани, на правом берегу Волги. Экспедицией был исследован один из бугров, находящийся в центральной части городища. Северная часть бугра была уничтожена в результате строительных работ в середине ХХв и в вследствии размыва берега. На сохранившейся южной окраине бугра был заложен раскоп 110X104м. В ходе работ были обнаружены землянки , многочисленные ямы (мусорные, выгребные, очажные ), две крупные печи для обжига керамики . (417, с. 89; 479). Результаты данных раскопок были частично рассмотрены в работе Л.Б. Ерзаковича «Некоторые типы жилищ Золотой Орды » (146, с.166-182). В своей работе он довольно тщательно изучил накопленный материал, касающийся рядовых жилищ (типа «землянка »), и в определенной степени дополнил сложившееся представление на тот период времени о характере жилищ Золотой Орды (137, с. 172-193).

Во второй половине ХХв. музейными коллекциями с городища Шареного Бугра интересовались ученые, исследующие культуру Золотой Орды (111; 112; 378; 372; 375; 377; 201; 70; 64; 65; 66). Изучался и монетный чекан города Хаджи Тархана (371; 374; 375; 380; 381; 382; 387; 441-444; 231; 233; 234; 332; 104; 150; 151; 384; 386). Материалы городища Шареный бугор (золотоордынского города Хаджи Тархана) использовались Г.А.Федоровым-Давыдовым, В.Л.Егоровым, М.Г.Сафаргалиевым, Л.Н.Гумилевым, А.Г.Мухамадиевым и другими авторами для построения своих концепций и подкрепления их аналогиями (19; 41; 50; 136; 142; 166; 167; 275; 342; 385; 401403; 438).

В 1984г. были проведены раскопки археологическим отрядом Астраханского государственного объединенного историко-архитектурного музея-заповедника под руководством В.В.Плахова на окраине городища Шареный бугор. В результате раскопок, около трех километров восточнее центральной части городища, был обнаружен комплекс усадьбы с четырьмя землянками . Данный комплекс в литературе не рассматривался (506).

В последние десятилетия прошлого века на бывшей территории города Хаджи-Тархан были проведены археологические разведки В.В. Плаховым , Д.В. Васильевым, С.А. Котеньковым, Е.В. Шнайдштейн . В результате разведок были выявлены многочисленные усадьбы, находящиеся на окраине городища на бэровских буграх: Бердин, Карантинное-1, Кара-тобе, Кизель-куль, Саргиль

1, Саргуль-2, Саргуль-3, Джалак-куль, Турганши, Долгий, Бак-тюбе-1, Куга, Бак-тюбе-2, Майле-куль, Бак-тюбе-3, Илькуль-тюбе, Майле-куль, Карантинное

2, Тинаки-2, Приволжский-2, Илькуль-тюбе-2, Бак-тюбе-4. На данных буграх иногда находятся также разновременные погребения и могильники (506; 448; 451; 449; 450; 451; 452; 483; 485; 486; 489; 495; 496; 512).

Изучение округи Хаджи-Тархана, находящейся в дельте Волги и в основном ниже самого городища, началось лишь в конце Х1Хв. Связано это непосредственно с местными краеведами и с ПОИАК (190; 172; 173; 262-269).

Археологическое изучение округи Хаджи Тархана началось с 60-х годов прошлого века с исследований: Л.Н. Гумилев (458; 459; 460), Л.Я. Маловицкая (475; 476), А.Н. Мелентьев (480; 481), В.И. Мамонтов (477;478), Е.В. Шнайдштейн (515; 482; 516; 517). В 1969г был раскопан комплекс «Тумак-тюбе - Хан-тюбе», который открыл начало комплексного изучения округи Хаджи Тархана, где «решающую роль играло земледельческо-скотоводческое хозяйство.» (482; 419; 420)

Кроме вышеупомянутых авторов немалую роль в исследовании округи сыграли разведки и раскопки в Наримановском, Трусовском, Приволжском, Икрянинском, Камызякском, Красноярском, Володаровском районах Астраханской области: С.А. Котенькова (465-473; 518), И.Б. Васильева (454457), С.А. Пантелеева (504), Д.В. Васильева (448-453), П.В. Казаков (462-464), В.А. Никонов (484), С.Б. Артемьев (446), С.И. Четвериков (514) и др. (447; 461; 474; 485-503; 505; 507) Материалы данных исследований будут нами рассмотрены в основной части диссертации.

В ходе изучения городища Хаджи-Тархан и его округи накопился довольно большой объем источников, требующих специального изучения. Раскопки на самом городище проводились лишь дважды, но они смогли охватить центральную часть городища, находящуюся, вероятно, в районе урочища «Шаренный бугор », а также окраину городища, которая растянулась на многие километры вокруг в виде комплексов усадеб.

Исходя из этого, у нас оказалась удачная выборка характерных памятников золотоордынского города. Золотоордынские строения из обожженного кирпича не обнаружены в ходе раскопок в связи с тем, что при строительстве Астраханского Кремля особенно тщательно разбирались сооружения, расположенные ближе всего к городу (405, с.126).

Мы считаем, что в настоящее время, когда строительством разрушена основная часть городища, настала острая необходимость в изучении центральной части и окраины городища, которая местами не застроена или не разрушена. Особым фактором в разрушении окраины городища являются разрабатываемые земледобывающие карьеры, которые располагаются на бэровских буграх, несущих на себе либо комплекс усадеб, либо разновременные погребения или могильники .

Актуальность темы: В настоящее время в отношении памятников, находящихся на территории Нижнего Поволжья и относящихся к эпохе Золотой Орды, накоплено большое количество источников, требующих анализа и систематизации. Ввиду этого нами впервые предпринята попытка комплексного изучения источников относящихся к золотоордынскому городу Хаджи Тархану и поселений , входящих в его округу. Результаты работы над накопленными источниками по истории Хаджи Тархана, надеемся, позволять сделать объективные выводы по динамике развития и сосуществованию центра и его округи в других крупных городах Золотой Орды второй половины XIII -первой половины XV вв.

Объектом исследования является комплекс археологических памятников, отражающих становление и развитие крупного городского центра золотоордынского периода и его периферии.

Предметом исследования является золотоордынский город Хаджи Тархан (городище Щареный Бугор) и многочисленные земледельческо-рыболовно-скотоводческие поселения, входящие в его округу.

Хронологические рамки исследования охватывают период существования золотоордынского города Хаджи Тархана, т.е. со второй половины XIII в. и до конца 50-х - начала 60-х годов XV в. Начало периода связано с образованием и развитием города в рамках Золотоордынского государства. Конец периода относится ко второй половине XV в., когда город Хаджи-Тархан вошел в новое государственное образование, под названием Хаджитарханский улус или Астраханское ханство.

Методика исследования. Применяемая методика полевых исследований основана на вскрытии слоя памятников большими площадями. Это дает возможность изучить характер культурного слоя на значительном протяжении и установить взаиморасположение выделенных слоев, отдельных стратиграфических горизонтов, а также вскрытых объектов. Датировка комплекса вещевых находок базировалась на традиционном методе привлечения аналогий из хорошо датированных золотоордынских памятников. Изучение проблем своеобразия материальной культуры предполагает, естественно, статистический, сравнительно-сопоставительный анализ артефактов из памятников эпохи Золотой Орды из разных регионов.

Цель и задачи исследования. Целью работы является создание объективного представления об отраженных в источниках сторонах жизни и динамики развития золотоордынского города Хаджи Тархана и его округи. Задачами работы является анализ и систематизация накопленных источников и создание на их основе хронологических построений по развитию материальной культуры золотоордынского города Хаджи Тархана и его округи.

Источники. В исследовании были привлечены письменные, нумизматические и археологические источники. Последние две категории источников накоплены в основном в результате археологических исследований, в которых автор принимал участие с 1992 по 2003 гг., на территории городища Щареный Бугор и его округи. Кроме того, были привлечены материалы археологических раскопок предшествующих лет. Основная часть археологических материалов хранится в фондах АКМЗ, ГИМ , ГЭ, а также в собраниях частных коллекций. В работе широко использованы материалы архивов ИА РАН, АКМЗ, ГААО, ГНПУ «Наследие » (295; 201; 164).

Научная новизна. В исследовании впервые на основе накопленных источников предпринята попытка обобщения и анализа материалов, относящихся к золотоордынскому периоду истории города Хаджи Тархан и его округи. Впервые были отдельно систематически описаны, а частью и опубликованы материалы городища Щареный Бугор (город Хаджи Тархан). Новым в изучении городов Золотой Орды является изучение взаимоотношений крупных городских центров с поселениями и мелкими городами, входившими в их округу. Автор старался изучить материалы города Хаджи Тархан и окружающих его поселений в свете решения проблемы взаимодействия, культурного взаимовлияния, экономического сосуществования крупного городского полиса Золотой Орды и его аграрной периферии, а также места этой целостной совокупности памятников в развитой системе городов Золотой Орды Нижнего Поволжья.

Сложности начала и конца периода существования города Хаджи Тархана связаны с малым количеством дошедших до нас письменных источников (330, с.511-513; 152, с.129). Исследования М.Г.Сафаргалиева и И.В.Зайцева доказывают, что образование Астраханского ханства произошло в конце 50-х -начала 60-х годов ХУв. (330, с.512; 329; 152). С данным фактом закончивается период существования золотоордынского Хаджи Тархана.

Проведенное нами исследование структурно основано на исследовании Л.Ф. Недашковского города Укека и его округи, где золотоордынский город и его округа были рассмотрены как целостная совокупность памятников, тяготеющих к одному золотоордынскому городу (239).

Апробация материалов исследования. Отдельные положения диссертации изложены в публикациях. Результаты отдельных этапов исследований сообщались на международных (Казань 1995, Астрахань 1998, 2000) и региональных (Казань 1995, 1998, Астрахань 1995, 2002, 2003) конференциях.

Практическая ценность работы. Положения диссертации могут быть в дальнейшем использованы при написании обобщающих работ (в том числе и научно-популярного характера) по археологии, истории и краеведению Астраханской области, а также при построении музейных экспозиций и при разработке спецкурсов для студентов исторических факультетов.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованной литературы и архивных материалов. В отдельный том приложений вынесены иллюстрации к тексту.

Заключение диссертации по теме "Археология", Гузейров, Ришат Арифуллович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование золотоордынского города Хаджи Тархана и его округи - неотъемлемая часть изучения истории и культуры всей Золотой Орды . Система взаимоотношений крупных золотоордынских городов со своими округами изучена еще не достаточно глубоко, что объясняется, с одной стороны, очень малым количеством сведений, относящихся к этому вопросу и периоду, в письменных источниках, а с другой стороны - не полным охватом всех территорий археологическим изучением.

В нашей работе мы рассмотрели имеющиеся письменные, нумизматические и археологические источники о золотоордынском городе Хаджи Тархане и его округе. Это исследование позволяет сделать некоторые предварительные выводы о материальной и духовной культуре рассмотренного нами города. Перед нашим взглядом предстала жизнь богатого и развитого торгового города, который своим политико-экономическим влиянием смог объединить вокруг себя большую земледельческо-рыболовно-скотоводческую округу.

Дельта Волги, где расположился город и его округа, является одним из уникальных районов обитания людей. Среди пустынных ландшафтов Прикаспийской низменности протекает широкая полноводная река Волга. Волжская дельта имеет вид почти правильного треугольника с вершиной у с. Верхнее Лебяжье, где от основного русла реки отходит самый многоводный рукав - Бузан. Этот рукав и проток Кигач образуют восточную границу дельты. Здесь в среднем течении расположился один из самых крупных городов входящих в округу Хаджи Тархана - Красноярское городище. Западной границей служит рукав Бахтемир, являющийся продолжением основного русла современной Волги. Вероятно, продолжением основным руслом реки в XIII -XV была Волга и Бахтемир, где расположились еще несколько крупных городов округи Хаджи Тархана: Самосделка , Мошаик и Чертово городище (128, с.6; 348).

Основные черты рельефа территории, на которой лежит современная дельта определились за последние 15-16 тысяч лет. За это время море многократно то наступало на сушу (трансгрессия), то отступало (регрессия) (128, с.5).

Колебания уровня Каспия - одна из важнейших тем при рассмотрении жизнедеятельности Хаджи Тархана и его округи. Теме колебаний уровня Каспия было посвящено немало специальных работ (18; 57; 118-119; 121; 132; 156; 425).

В ХШ-Х1У вв. дельта Волги переживало трансгрессию Каспия, т.е. подъем его уровня. Это влекло за собой довольно губительные последствия, которые выражались в уменьшении сельскохозяйственных и скотоводческих угодий. Вероятно, этим объясняется довольно высокое расположение города Хаджи Тархана в географическом местоположении в дельте Волги.

По словам итальянского географа Марино Сануто (1320г), «море каждый год прибывает на одну ладонь, и уже многие хорошие города уничтожены » (18, с.226). Уже около 1304г, по сообщению Неджати, порт Абаскун был затоплен и поглощен морем (132, приложение). Вероятно, одна из причин строительства земляного вала вокруг Хаджи Тархана была связана с подъемом уровня Каспийского моря в Х1Ув.

Для Хаджи Тархана и его округи также большое значение имели сезонные колебания уровня Волги, которое могло измениться на несколько метров. Особенно интересны и хорошо наблюдаются сгонно-нагонные колебания. Нагоны случаются при южных ветрах (морянах), которые поворачивают течение Волги и ее рукавов и протоков вспять. В период сгона обсыхают мелководья рукавов и протоков, обнажаются перешейки и островки (128). Река приносит сюда огромное количество плодородного ила, который, вероятно, благоприятствовал развитию земледелия.

Вся дельта в основном засажена камышово - тростниковыми зарослями. Они сплошной стеной стоят вдоль рукавов и протоков. Камыш и глина служили основными строительными материалами для постройки жилых и хозяйственных сооружений.

В дельте Волги в разные сезоны скапливаются огромные косяки рыб частиковых и осетровых пород, которые, как мы видели из заполнения культурных слоев, были основными продуктами рациона и торговли жителей Хаджи-Тархана и его округи.

Хаджи Тархан, возникший во второй половине XIII в. в период развития караванной торговли в Нижнем Поволжье, становится одним из основных городов сложившейся системы трансконтинентальных торговых магистралей. Благодаря торговле в Хаджи Тархане активно развиваются экономические и политические отношения. Транзитная торговая система получает новое направление за счет использования степных путей и водных артерий Восточной Европы и Средней Азии (25; 26; 27; 35; 43; 52; 56; 72; 73; 141; 116; 143; 149; 158; 171; 204; 208; 225; 226; 271; 284; 303; 314; 315; 320; 343; 358; 363; 364; 392; 396; 435; 440). В это время города Золотой Орды становятся крупнейшими центрами транзитной торговли между Европой, Средней Азией, Индией , Китаем, Русью, Сибирью, Кавказом и ближним Востоком (58; 60; 338; 391).

В XIII-XIV вв., когда Хаджи Тархан стал крупным узлом транзитной торговли на пути Восток-Запад, через него проходило около шести крупных торговых магистралей.

Хаджи Тархан и другие нижневолжские и приазовские городские центры поставляли рыбу и особенно ценные осетровые породы, составляющие важную статью в отправках константинопольских и итальянских негоциантов (170, с.44).

В торговле нижневолжских центов с русскими княжествами, наряду с традиционными для Золотой Орды продуктами животноводства, фигурируют соляные поставки. Г.Рубрук (129) свидетельствует о значительных доходах, получаемых Бату и Сартаком, вследствие контроля за соляными разработками, а И.Барбаро отмечает ежегодные отправки русских купцов в Астрахань за солью (45).

Использование торговых магистралей и управление внутренней политикой Хаджи Тархана и его округи позволял правителям Золотой Орды контролировать районы дельты Волги и Северного Каспия. Дестабилизация политической обстановки в Среднеазиатских государствах в конце XIV в. поспособствовало перемещению торговых магистралей на территории Восточной Европы. Торговые магистрали были перенесены либо южнее Каспийского моря, либо севернее Нижнего Поволжья .

В этот период Хаджи Тархан концентрирует в районе своей округи локальные варианты хозяйствования и денежного обращения. Отражением данной ситуации является организация владетелем Хаджи-Тархана в 1374 г. собственного монетного производства, призванного обеспечить внутреннюю стабилизацию мелкой розничной торговли.

Вместе с тем, и во время внутриполитической децентрализации Золотой Орды в 60-70-е гг. XI Vb., Хаджи-Тархан оставался сравнительно жизнеспособной в хозяйственном отношении единицей.

Хаджи Тархан развивает вокруг себя систему многофункциональных отношений с различными мелкими городами и поселениями Нижнего Поволжья, входившими в его политико-экономическую округу.

В результате проведенных исследований мы пришли к выводу, что одним из крупных городов, находившихся в округе Хаджи Тархана, является Красноярское городище , расположенное у с.Красный Яр Астраханской области (108; 191). Оно развивалось благодаря транзитной торговле с Сараем , Сарайчуком и др. золотоордынскими городами, расположенными с левого берега Волги. Сюда доставляются многочисленные товары из Хаджи Тархана и других городов правого берега Волги. Развитие транзитной торговли в системе городов рассматриваемой нами округи обусловило развитие Хаджи Тархана как крупного торгового центра до конца ХУв.

Население Хаджи Тархана и его округи принадлежало к различным этническим группам, судя по пестроте погребального обряда. Предварительный анализ антропологического материала показал, что он неоднороден, большая часть погребенных была явно европеоидно-монголоидного типа, меньшая европеоидная или монголоидная (анализ части округи Хаджи Тархана производил научный сотрудник ЛОИЭ АН СССР А.В.Шевченко) (101; 362; 432).

Основной религией, исповедывавшейся на территории округи Хаджи Тархана, вероятно, был ислам. Об этом говорит устоявшаяся западная ориентировка погребенных и поворот лицевой части головы на юг (404; 215). Также наблюдаются и пережитки половецко-кочевнических воззрений, которые отразились в погребальном обряде некоторых захоронений, аналогичных подкурганным захоронениям ХП-ХШ в (21; 32; 98; 126; 127; 131; 162; 163; 174; 192; 193; 202; 203; 211; 212; 217; 218; 281; 305; 307; 365; 422; 424; 389). Вероятно, в этот период на Нижней Волге шел активный процесс смешения отдельных этнических групп населения, формировался единый этнос. Характерной особенностью нижневолжской кочевнической культуры являлось то, что, несмотря на распространение единой монотеистической религии у кочевников , даже переходящих на оседлый образ жизни, не наблюдалась унификация погребальных обрядов вплоть до позднего средневековья (404).

На территории округи Хаджи Тархана было развито и христианство, о чем говорит нахождение в погребениях христианских атрибутов(289-293; 366).

Судя по надписям на керамике и монетах в Хаджи Тархане, как в целом в Золотой Орде , были хорошо известны арабский и персидские языки (рис. 52, /). Однако население города и его округи, вероятно, говорила в основном на тюркских языках. Возможно, здесь бытовали и другие языки, но о них мы можем только догадываться.

Население Хаджи Тархана, оставившее свой след на городском некрополе , остается в основной своей массе для нас неизвестным. Это связано с тем, что городской некрополь , находившийся рядом с центральной частью городища с западной стороны, был смыт течением реки Волги задолго до нашего исследования.

Исследователи прошлых веков смогли застать часть разрушаемых погребений . Из их сообщений мы можем частично реконструировать погребальный обряд городских жителей Хаджи Тархана. Основные его черты совпадают с погребальными обрядами этнических групп, живших на территории округи Хаджи Тархана.

В исследовании, проведенном в данной работе, одной из важных задач было изучение и объединение материалов, касающихся истории золотоордынского города Хаджи Тархана. В ходе изучения рассматриваемых материалов и написания этой работы осталась все же незатронутой часть материалов, находящихся в собраниях музеев Астраханской области, г. Астрахани , г. Москвы и г. С. Петербурга. Также остались частично не рассмотренными нумизматические материалы, относящиеся к чекану Хаджи Тархана, которые располагаются в многочисленных музеях, хранящих собрания коллекций по истории Золотой Орды (Волгоград, Саратов, Ульяновск, Азов, Симферополь и т.д.). Автор ставит перед собой задачу дальнейшего изучения этого материала.

Второй важной задачей мы считаем проведение высококвалифицированных археологических раскопок, которые могли бы внести ясность в историческую и социальную топографию города.

Исследование округи города, находящегося в таком уникальном месте и сумевшего создать экономико-политическую микросреду, имеет большое значение для изучения взаимосвязи города и его округи в Золотой Орде. Нужно провести уточнение значений дифференциации городов (городища: Красный

Яр, Самосделка, Мошаик , Чертово городище.), вошедших в округу Хаджи Тархана.

И наконец, одной из первостепенных задач для изучения и сохранения Хаджи Тархана является его незамедлительная постановка на учет и государственную охрану. Парадокс заключается в том, что часть местных исследователей считают городище полностью смытым течением реки Волги. Но из выше проведенного исследования мы видим, что это не так. Поэтому нужно как можно быстрее поставить разрушаемое городище конца XIII - XV вв. на государственный учет по охране исторических памятников (как единое целое с его окраиной), иначе будет поздно.

Список литературы диссертационного исследования кандидат исторических наук Гузейров, Ришат Арифуллович, 2004 год

1. Абдуразаков М.М., Безбородое М.А.,Заднепровский. Стеклоделие Средней Азии в древности и средневековье. Ташкент, 1963, 276 с.

2. Абызова Е.И. Кашинный сосуд из Старого Орхея // CA. 1981. № 2, с.296-298.

3. Абызова Е.И. Комплекс сооружений усадьбы XIV в. в Старом Орхее // Археологические исследования средневековых памятников в Днестровско-Прутском междуречье. Кишинев, 1985, с. 153-160.

4. Агапов П., Кабырбаев М. Сокровища Древнего Казахстана. Алма-Ата, 1979,250 с.

5. Агеева Е.И. Опыт классификации керамики городов и поселений среднего течения Сыр-Дарьи и Кара-Тау// КСИИМК . 1949. XXXVIII, с.54-95.

6. Агеева Е.И. Памятники средневековья (Раскопки на городище Баба-ата) //Археологические исследования на северных склонах Каратау. Алма-Ата, 1962, с. 148-169.

7. Аджи М.Д. Европа, Тюрки, Великая степь. М., 1998,115с.

8. Акишев К.А., Байпаков K.M., Ерзакович Л.Б. Древний Отрар . Алма-Ата, 1972,297 с.

9. Алексеев В.Н. Исторические путешествия. Извлечение из мемуаров и записок иностранных и русских путешественников по Волге в XV-XV111 вв. Сталинград . Краевое книжное издательство, 1936, 450 с.

10. Алихова А.Е. Мавзолеи города Мохши-Наровчата// CA. 1973, №2, с.225-237.

11. Алихова А.Е. Материальная культура средне-циньской мордвы VIII-IX вв.// Археологический сборник. Саранск, 1969, т.З, с. 4-45.

12. Алихова А.Е. Муранский могильник и селище //МИА. 1954, №42, с.259-301.

13. Алихова А.Е. Старосотенский могильник.// Археологический сборник. Саранск, 1948, т. 1, с. 6-67.

14. Алихова А.Е. Эрзянский могильник XIV в. // Археологический сборник. Саранск, 1952, т.2, с. 170-215.

15. Английские путешественники в Московском государстве в XVI веке / Пер. с англ. Ю.В.Готье. Л., 1937, 308 с.

16. Аннинский С.А. Рассуждение о делах Московии Франческо Тьеполо //Исторический архив. 1940. Т.Ш, с. 325-340.

17. Аннинский С.А. Известия венгерских миссионеров XIII-XIV вв. о татарах и Восточной Европе. // Исторический архив . М.- Л. 1940. т.З, с. 265294.

18. Аполлов Б.А. Колебания уровня Каспийского моря// Труды Института океанологии АН СССР . 1956. Т. 15. с.226

19. Арзютов Н.К. Золотая Орда. Саратов. 1930,220 с.

20. Арзютов Н.К. Памятники Золотоордынской эпохи в Нижнем Поволжье по данным раскопок и разведок в 1924 году // ТНВОНОК. 1926. Вып.35. 4.1 (Археологический сборник), с.67-68.

21. Арзютов Н.К. Погребения поздних кочевников Калмыцкой области (по материалам 1929 г.) // ИНВИК. 1933. Т.VI, с.103-113.

22. Артамонова O.A. Могильник Саркела-Белой-Вежи // МИА . 1963. №109, с.66-82.

23. Археологическая карта Казахстана. Алма-Ата. 1960, 294 с.

24. Археологические памятники Казахстана. Алма-Ата. 1978,325 с.

25. Археологические памятники эпохи средневековья в Бурятии и Монголии. М. 1992,213 с.

26. Археологические поиски в развалинах Сарая (Из отчетов А.В.Терещенко) // Западно-Сибирское археолого-нумизматическое общество. 1850. СПб. Т. 11, вып. 1, с. 95-132.

27. Археология Средней Азии. Ташкент. 1963. 318 с.

28. Археология СССР. Степи Евразии в Эпоху Средневековья. М. 1981, 392 с.

29. Архипов А. По поводу заметки о развалинах древних городов Ателя и Баланджера. // Астраханский справочный листок. Астрахань . 1869. №131-133.

30. Астраханские татары. Казань. 1992,223 с.

31. Астраханский сборник издаваемый Петровским обществом исследователей Астраханского края. Астрахань. 1896. Вып.1, 218 с.

32. Атавин А.Г. Некоторые особенности захоронений чучел коней в кочевнических погребениях X-XIV вв. // CA. 1984. № 1, с. 134-143.

33. Атагаррыев Е. Материальная культура Шехр-Ислама. Ашхабад: Изд-во «Ылым». 1973,101 с.

34. Атагаррыев Е. О некоторых средневековых женских украшениях из Шехр-Ислама // Известия Академии наук Туркменской ССР . Сер. Общественные науки. Ашхабад. 1965. № 1, с.8-18.

35. Афанасьев В.К. К истории Северо-Восточного Прикаспия. Реестр Археологических памятников области. Атырау. 1996,93 с.

36. Ахинжанов С., Ерзакович JI. К вопросу о происхождении канов на Сырдарье.//Известия АН КазССР. Серия общественная. 1972. Вып. 2, стр. 64-69

37. Ахраров И. Средневековые стеклянные бокалы из Кувы// Известия АН УзССр. Серия общественных наук. 1960. №4, с. 34-42.

38. Байпаков K.M. По следам древних городов Казахстана (Отрарский оазис). Алма-Ата: Наука АН КазССР, 1990,205 с.

39. Байпаков K.M., Настич В.Н. Клад серебряных вещей и монет XIII в. из Отрара // Казахстан в эпоху феодализма (Проблемы этнополитической истории). Алма-Ата: Наука КазССР, 1981, с.20-60.

40. Баллод Ф.В. Отчет о раскопках на Увеке летом 1919 года. Саратов. 1919. 33 с.

41. Баллод Ф.В. Культура Золотой Орды // HB. 1924. Кн.6, с.336-349.

42. Баллод Ф.В. Приволжские «Помпеи ». М.-Пг. 1923, 132 с.

43. Баллод Ф.В. Старый и Новый Сарай , две столицы Золотой Орды и современные им селения Нижнего Поволжья // HB. 1923. Кн.З, с.372-377.

44. Банк A.B. Керамика из Дманиси и Херсонеса .// Памятники эпохи Руставели. Л. 1938, с. 181-192

45. Барбаро и Контарини о России: К истории итало-русский связей в XV в. /Вступ. статья, пер., комм. Е.Ч.Скржинской. JL: Наука, 1971, 196 с.

46. Бартольд В.В. Фафизи Абру и его сочинения// Сб. статей учеников проф. Розена. СПб. 1897, с.4-17.

47. Бартольд. В.В. Место Прикаспийской области в истории мусульманского мира. М. 1925, 121с.

48. Белецкий В.Д. Жилища Саркела Белой Вежи // МИА. 1959. № 75, стр. 129-143.

49. Берг JI.C. Очерки по физической географии. M.-JL. 1949, 112 с.

50. Березин Н.И. Очерки внутреннего устройства Улуса Джучиева// ЗВОРАО. 1864. VIII, с.63-92.

51. Блау О. Восточные монеты музея Императорского Общества истории древностей в Одессе. Одесса. 1876, 104 с.

52. Бойко A.JI. Спасательные раскопки в г.Азове в 1989г. // Историко-археологические исследования в г.Азове и на Нижнем Дону в 1989 г. АКМ . 1990. Вып.9, с.3-8.

53. Большая Советская Энциклопедия. М. 1978. т.28, 502 с.

54. Бородина И.Ф. Декоративная система внутреннего пространства мавзолея Гури-Эмир в Самарканде // История и культура народов Средней Азии (древность и средние века). М.: Наука, 1976, с. 116-123.

55. Бороздин И. Столица Золотой Орды // Тридцать дней. 1927. №1, с.59-61

56. Брун Ф.К. О резиденции ханов Золотой Орды до времен Джанибека I // Труды III Археологического съезда. Киев: Тип. имп. ун-та св.Владимира, 1878. Т.1, с.327-336.

57. Брун Ф.К. Перипл Каспийского моря по картам XIV столетия // ЗНУ. 1873. Т.1Х, с. 1-34.

58. Брун Ф.К. Следы древнего речного пути из Днепра в Азовское море // Записки Одесского общества истории и древностей. Одесса : Тип. Х.А.Алексомати, 1863. Т.У, с. 109-156.

59. Брун Ф.К. Черноморье: Сборник исследований по исторической географии Южной России. 4.1 // ЗНУ. 1879. Т.ХХУШ, с.77-353.

60. Брун Ф.К. Черноморье: Сборник исследований по исторической географии Южной России. ЧЛ1 // ЗНУ. 1880. Т.ХХ, с. 1-408.

61. Булатов А. Об одном кладе монет // Советская Татария, 1957, №24/9.

62. Булатов Н.М. К вопросу о становлении керамического ремесла в золотоордынских городах //Вестник МГУ. Серия историческая. 1969. № 2, с.46-59.

63. Булатов Н.М. Кашинные миниатюрные сосуды из Нового Сарая // Древности Восточной Европы. М.: Наука, 1969, с.32-40.

64. Булатов Н.М. Классификация кашинной поливной керамики золотоордынских городов (По материалам Царевского , Селитренного и Маджарского городищ) // СА. 1968. № 4, с.95-109.

65. Булатов Н.М. Классификация красноглиняной поливной керамики золотоордынских городов // Средневековые памятники Поволжья . М.: Наука, 1976, с.73-107.

66. Булатов Н.М. Классификация поливной керамики золотоордынских городов Нижнего Поволжья и Северного Кавказа . Автореф. канд. дис. М.: Изд-во МГУ , 1969, 14 с.

67. Булатов Н.М. О трех гончарных печах Селитренного городища // CA. 1976, № 1, с.247-254.

68. Буряков Ю.Ф. Генезис и этапы развития городской культуры Ташкентского оазиса. Таш.: Изд-во «Фан», 1982, 212 с.

69. Буряков Ю.Ф., Крамаровский М.Г. Поясной набор XIII в. из Самарканда // CA. 1974. № 2, с.258-263.

70. Бусятская H.H. Стеклянные изделия городов Поволжья (XIII-XIV вв.) // Средневековые памятники Поволжья. М.: Наука, 1976, с.38-72.

71. Бусятская H.H. Художественное стекло стран Ближнего Востока на территории Восточной Европы (X-XIV вв.) // Вестник МГУ. Серия историческая. 1972. № 2, с.83-90.

72. Бырня П.П. Новые материалы из Старого Орхея // Археологические исследования в Старом Орхее. Кишинев: Изд-во «Штиинца », 1991, с.91-106.

73. Бырня П.П. Ювелирная мастерская XIV в. из Старого Орхея // Археологические исследования в Молдавии (1973г.). Кишинев: Изд-во «Штиинца », 1974, с.229-241.

74. Бырня П.П., Руссев Н.Д. Гончарный комплекс XIV в. из Старого Орхея // Средневековые памятники Днестровско-Прутского междуречья. Кишинев: Изд-во «Штиинца », 1988, с. 122-131.

75. Вактурская H.H. Классификация средневековой керамики Хорезма // Археологические и этнографические экспедиции. М. 1959. Вып. 4, с. 18-47.

76. Вактурская H.H. О средневековых городах Хорезма// Полевые исследования Хорезмской экспедиции 1958-1961 гг. М. 1963. Т.2, с.64-82.

77. Вактурская Н.Н. Раскопки городища Ургенч в 1952 г.// Труды Хорезмийской археолого-этнографической экспедиции. М. 1958. Т.2, с. 472491.

78. Вактурская Н.Н. Хронологическая классификация средневековой керамики Хорезма (1Х-ХУН вв.) // Труды Хорезмской археолого-этнографической экспедиции . М. 1959. Т.4, с.261-342.

79. Варваровский Ю.Е. К истории торговли Хаджи-Тархана в XIV в.// Проблемы взаимодействия национальных культур (Межэтнические общения в полиэтническом регионе). Астрахань. 1995. 4.2, с. 18-22.

80. Варущенко С.И., Варущенко А.Н. Уровень Каспийского моря и колебания увлажненности Русской равнины в средние века// Известия АН СССР. Серия географическая. 1984. №4, с.61-70.

81. Васильев Д.В. Женское захоронение в сырцовом мавзолее золотоордынского времени // ДВДС. 1998. Вып.6, с. 101-112.

82. Васильев Д.В. К вопросу о становлении ислама в Золотой Орде // Проблемы взаимодействия национальных культур (Межэтнические общения в полиэтническом регионе). Астрахань. 1995. 4.2, с.22-24.

83. Васильев Д.В. Погребения с южной ориентировкой на грунтовом могильнике «Маячный бугор-1» // XXV Урало-Поволжская археологическая студенческая конференция: Тез. докл. Самара: Изд-во Самарского гос. пед. инта, 1994, с.47-48.

84. Васильева И.Н. О технологии производства неполивной керамики Болгарского городища// Город Болгар : очерки ремесленной деятельности. М. 1988, с. 103-150

85. Виноградов 3. Сфероконические сосуды с узким горловым отверстием // Казанский музейный вестник. Казань: Государств, изд-во ТССР , 1922, №2, с.75-119.

86. Вишневская O.A. Археологические разведки на средневековых поселениях Левобережного Хорезма.// Полевые исследования Хорезмской экспедиции 1958-1961 гг. М. 1963. Т.2, с. 54-63

87. Волга от Твери до Астрахани . СПб.: Пароходное о-во «Самолет ». 1862,415 с.

88. Волков И.В. Импортная амфорная тара золотоордынского города Азака // Северное Причерноморье и Поволжье во взаимоотношениях Востока и Запада в XII-XVI вв. Ростов-на-Дону: Изд-во Рост, ун-та, 1989, с.85-100.

89. Волков И.В. Керамика Азова XIV-XVIII вв. (Классификация и датировка ). Автореф. канд. дис. М. 1992, 24 с.

90. Волков И.В. О происхождении и эволюции некоторых типов средневековых амфор // Донские древности. АКМ. 1992. Вып.1, с. 143-157.

91. Волкова И.Г. Маджары: Из истории городов Северного Кавказа// Кавказский этнографический сборник. М. 1972. Вып.5, с. 311-325.

92. Воронин H.H. Древнее Гродно (По материалам археологических раскопок 1932-1949 гг.) // МИА. 1954. №41, с. 211-264.

93. Воскресенский A.C. Полихромные майолики золотоордынского Поволжья // CA. 1967. № 2, с.79-90.

94. Выставка древностей, представляемых Императорской Археологической комиссией на воззрение Государя Императора. СПб. 1893, 253 с.

95. Галимзянов И.Г., Галимова М.Ш., Валиуллина С.И., Дроздова Г.И., Набиуллин Н.Г., Старостин П.Н., Хузин Ф.Ш., Казаков Е.П. Исследования на разрушающихся памятниках в Татарстане// АО 1994 года.-М. 1995, с. 193-200

96. Галкин Л.Л. Керамические горны золотоордынского Азака//СА. 1975. №1, с.252-260

97. Галкин Л.Л. Некоторые новогодние монеты Золотой Орды // CA. 1985. №4, с. 186-197.

98. Гарустович Г.Н., Ракушин А.И., Яминов А.Ф. Средневековые кочевники Поволжья (конца IX начала XV века). Уфа: Изд-во «Гилем », 1998, 335 с.

99. Гене Ю.Б. Сфероконический сосуд из Термеза // СА. 1969, № 2, с.271-273.

100. Гераклитов А.А. История Саратовского края в XVI-XVIII вв. Саратов: Изд-во «Друкарь », 1923, 375 с.

101. Герасимова М.М., Рудь Н.М., Яблонский Л.Т. Антропология античного и средневекового населения Восточной Европы. М.: Наука, 1987, 251 с.

102. Гмелин. С. Путешествие по России. СПб. 1777. 4.2, 114 с.

103. Гмыря Л.Б. Двусторонняя форма для отливки зеркал из Дагестана // СА. 1990, № 1, с.254-259.

104. Гончаров Е.Ю. Медные монеты XIV в. города Хаджи-Тархан.// Восточное историческое источниковедение и специальные исторические дисциплины. Вып. №5. М., 1997, с. 177-188

105. Горелик М.В. Ранний монгольский доспех (IX первая половина XIV в.) // Археология, этнография и антропология Монголии. Новосибирск: наука. Сиб. отд-ние, 1987, с. 163-208.

106. Город Красный Яр // Астраханские губернские ведомости. Астрахань. 1840. № 1095, с.З.

107. Городцов В.А. Древние мусульманские светильники в виде сфероконических глиняных сосудов // Труды ГИМ . 1926. Вып.1. М.: Изд-во М. и С.Сабашниковых, с. 149-164.