Осетинский язык принадлежит к иранской группе индоевропейских языков. К северной части их восточной подгруппы, которая на сегодняшний день практически полностью исчезла: живыми представителям северных восточно-иранских языков остаются только осетинский и ягнобский (один из малых языков Таджикистана ; этот ближайший по генетической классификации язык осетины не понимают).

Осетинский восходит к языкам скифов-саков-сарматов-аланов, которые жили к северу от Чёрного и Каспийского морей, а также в предгорьях Кавказа (конечно, наряду с другими кочевыми и полукочевыми племенами). Письменных памятников на аланском языке практически не сохранилось — наиболее известна Зеленчукская надпись X века, выполненная греческими буквами - её можно понять на дигорском диалекте осетинского языка. Информацию о языке скифов черпают в основном из описаний иноземных авторов — прежде всего по именам видных скифов, каковые имена часто были «мотивированными» словами. Есть исторические и этимологические доказательства тесных контактов скифских племён (и, в более позднее время, аланов) с предками современных венгров и славян, других народов.

Современный осетинский язык сложился в результате смешения аланского населения, ушедшего от нашествий монголов и Тамерлана в горы Центрального Кавказа, с уже проживавшим в этом районе аборигенным населением. При этом местные перешли на язык пришлых - минуя, видимо, этап продолжительного двуязычия. В результате язык обогатился непривычными для индоевропейских языков явлениями в фонологии (появление смычно-гортанных согласных), в морфологии (развитая агглютинативная падежная система), в лексике (слова с тёмной этимологией и явно заимствованные из адыгских, нахско-дагестанских и картвельских языков; заимствования затронули в том числе базовую лексику, при обычных контактах не заимствуемую).

Современная осетинская письменность восходит к алфавиту, созданному академиком Шёгрéном в 1844 году. Тогдашний алфавит был основан на русской графике, но имел много дополнительных символов, благодаря которым достигался, в общем, эффект «одна фонема — одна графема». В 20-х годах ХХ-го века был введён латинский алфавит (в рамках большой моды на латинизацию и планировавшегося перевода русского языка на латиницу). В 1938 году в связи с отменой курса на мировую революцию был осуществлен возврат к русской графике, причём в новом варианте помимо «базовой кириллицы» осталась одна лишь дополнительная буква æ (слитное написание a и е ). Этот символ можно встретить в датском и исландском языках, поэтому он есть в Ворде — меню Вставка/Символ — и может использоваться в интернете при помощи мнемонической подстановки XHTML — æ (также во многих программах - непосредственно со специальной раскладки клавиатуры). Все остальные «дополнительные» звуки передаются «диграфами» («двузначными» буквами, состоящими из двух символов: дз , дж , гъ , цъ и др.). С тех пор письменность оставалась без изменений. В Южной Осетии в 30-х годах с латиницы был осуществлен перевод на «грузиницу», т. е. письменность на основе грузинской графики … Однако в 50-х и там был введён кириллический алфавит, что обеспечило единство письменной традиции на Севере и Юге. У нас на сайте есть полная таблица соответствий между различными системами осетинского письма .

Диалектная раздробленность незначительна. Традиционно выделяют два диалекта: дигорский (распространённый в районе г. Дигора и с. Чикола на западе РСО-А) и иронский (на всей остальной территории). можно условно поделить на дигорский и чиколинский говоры. Иронский диалект в свою очередь делится на несколько говоров — условно три: северный (большинство говорящих), кударский или южный (бóльшая часть осетинского населения Южной Осетии и внутренних районов Грузии, беженцы-южанцы в Северной Осетии, в том числе, большинство жителей селения Ногир под Владикавказом, где проживают потомки переселенцев 20-х годов), ксанский или чсанский (Ленингорский район Южной Осетии, т. е. долина реки Ксани). Различие между иронским и дигорским довольно значительно, говорящие зачастую не понимают друг друга (впрочем, дигорцы обычно владеют и иронским, но не наоборот). Различия между говорами затрагивают фонологическую систему (как правило, регулярные перебои согласных, изменение качества гласных), в некоторой степени — лексику (в южных говорах больше грузинских заимствований, в северных на месте тех же заимствований — русские корни), грамматику (в кударском говоре особая парадигма будущего времени глагола, частица нæма употребляется с дополнительным отрицанием и так далее). Предположительно наиболее распространённой является северная форма иронского диалекта.

Литературный осетинский язык сформировался на основе иронского диалекта (с незначительными лексическими заимствованиями из дигорского). Основоположником осетинской литературы считается поэт Константин (Коста) Леванович Хетагуров (Хетагкаты) . Своя литературная традиция есть и на дигорском диалекте, причём в ней нередко называют диалект дигорским языком .

Число говорящих оценивается в 400600 тысяч. Возможно, цифры несколько завышены, но назвать осетинский исчезающим никак нельзя. Особенно сильны позиции этого языка в Южной Осетии и в ряде сёл на Севере. На осетинском языке ведётся радио- и теле-вещание, выходят газеты (в том числе полноценная ежедневная газета «Рæстдзинад» («Правда») — ок. 15 тыс. экземпляров), издаются книги (по большей части художественная литература и фольклор), ставятся спектакли, развивается Википедия. В последнее время на республиканском уровне развивается и дигорский диалект: на нём выходит газета, образован Дигорский театр, ведётся обучение специалистов по диалекту в Северо-Осетинском государственном университете им. К. Л. Хетагурова и преподавание на дигорском ряда предметов в школах Дигорского и Ирафского районов.

Примеры текстов на осетинском языке можно найти в разделе нашего сайта, посвящённом короткому устному рассказу .

Краткое пособие по чтению текстов:

В фактической (северной) литературной норме буква с читается как русское ш , но несколько более свистяще. Соответственно, з — ж .

Лигатура æ читается как русские безударные а или о . Соответственно а всегда читается четко, открыто и достаточно протяженно.

Буква ы не имеет никакого отношения к русской похожей букве (до реформы 20-х годов этот звук передавался через v ) означает неопределенный звук («shwa»), слышимый, например, в русском «ноябрь» между б и рь . Фысс — пиши. Тынг — очень.

У перед гласной и между гласными произносится как губно-губной полугласный (ср. англ. w ). Уарзон — любимый, любимая; О, мæ уарзон — о, моя любимая! (или «мой любимый»). Mind your «a»!

Буквы ц и дз (диграфы входят в алфавит как буквы, ср. испанскую ch ) читаются близко к русским с и з соответственно (но, на мой взгляд, явно короче и с более четкой артикуляцией).

Глухие смычные согласные с последующим твердым знаком читаются как смычно-гортанные, т. е. артикуляционный аппарат принимает позицию для произнесения согласной, одновременно в гортани образуется повышенное давнление воздуха и, когда смычка прорывается, образуется звук: пъ , тъ , цъ , къ и чъ .

Диграф хъ читается как арабская q в Qaddafi, как карачаевско-балкарская къ — звук образуется как [к], но активными органами тут являются не язык и нëбо, а корень языка и увула (язычок). Хъ учат произносить через х: попробуй протянуть долгую кавказскую х , в какой-то момент остановить воздух, а потом произнести из этой позиции хъ .

Диграф гъ читается как звонкое соответствие х . Мæ зынаргъ æмбал — мой дорогой друг/товарищ. Звонкие гласные на конце слова не оглушаются (во всяком случае, не как в русском языке).

Ударение в осетинском языке падает на первый слог, если он образован «сильной» гласной (о , у , е , а ) и на второй, если в первом — «слабая» (ы , æ ). Ударение силовое, качества гласного не меняет. Ср. слово «салам» («привет»; с читается ближе к рус. ш !), где обе гласные а читаются открыто и для привычного к русскому языку уха обе звучат как ударенные.

Притяжательные частицы (мæ мой, нæ наш и др.) входят в синтагму и лишены ударения; таким образом «мæ зынаргъ æмбал» произносится в просодическом смысле как одно слово («акцентное слово»); основное ударение я бы поставил в этом словосочетании на а в «зынаргъ», но природа осетинского ударения делает его почти неуловимым для русского слуха. Вообще, можно говорить о фразовом ударении в осетинском скорее, чем об ударении в каждом слове.

Несколько фраз:

| северный иронский | дигорский | перевод |

| Салан! | Привет! | |

| Куыд у? (Куд у?) | Куд æй? | Как дела? |

| Хорз. | Хуарз. | Хорошо. |

| Чи дæ уарзы? | Ка дæ уарзуй? | Кто тебя любит? |

| Дæ фыд кæм и? | Дæ фидæ кæми й? (от …кæми æй) | Где твой отец? |

| Цы кæныс? | Ци кæнис? | Что с тобой? Что ты делаешь? |

| Мембалимæ рацу-бацу кæнын. | Менбали хæццæ рацо-бацо кæнун. [ц=рус.ц] | C другом (подругой) прогуливаюсь. |

| Стыр Хуыцæуы хорзæх нæ уæд! | Стур Хуцæуи хуæрзæнхæ нæхе уæд! | Пусть нашей будет благодать Великого Бога! | Амен (уæд)! | Амен (уæд)! | Да будет так! Аминь! |

В первой половине XIX в. в Осетии невелико еще было число грамотных и образованных людей. Но скромных сил «просвещенцев» оказалось достаточно, чтобы ставить перед обществом высокие духовные цели. Одной из таких целей являлось создание на основе молодой осетинской письменности литературных произведений. Основоположником осетинской литературной традиции был Иван Ялгузидзе, природный осетин, уроженец Дзауского ущелья Южной Осетии. Литературное творчество И.Ялгузидзе недостаточно изучено. Пока исследователи располагают всего лишь одним из его произведений - поэмой «Алгузиана». Поэма представляет собой историко-литературное произведение, посвященное успешным военным походам осетинского царя Алгуза. В ней И.Ялгузидзе проявил себя в качестве превосходного литературного повествователя, хорошо владевшего историческим материалом.

И.Ялгузидзе являлся выдающимся представителем раннего осетинского просветительства. После него на ниве просвещения и творческой деятельности появилась группа осетинских подвижников. К ним относились священники Алексей (Аксо) Колиев, Михаил Сохиев, дьякон Алексей Аладжиков, учителя Соломон Жускаев, Егор Караев и Георгий Кантемиров. Они были первопроходцами осетинской культуры, знатоками осетинского языка, истории и этнографии своего народа. Посвятив себя школьному образованию, эти люди вместе с тем заложили основы научного осетиноведения, изучавшего проблемы истории, языка и культуры осетинского народа. Соломон Жускаев, например, являлся первым осетинским этнографом, публиковавшим статьи и очерки об истории, традициях, быте и нравах осетин в кавказской периодической печати.

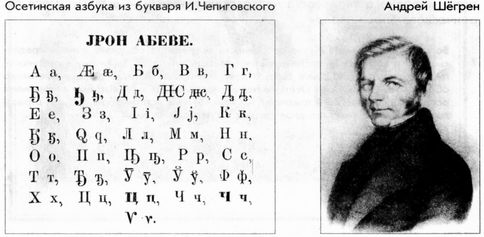

Крупным явлением в культуре Осетии стала научная деятельность академика Андрея Михайловича Шёгрена, в 1836 г. приехавшего во Владикавказ. Выдающийся лингвист занялся изучением осетинского языка. А.М.Шёгрен усовершенствовал графику осетинского языка, написал «Осетинскую грамматику», снабдив ее кратким осетино-русским и русско-осетинским словарями. Грамматика A.M.Шёгрена, положившая начало научному осетинскому языкознанию, была отпечатана в Петербурге. Ее появление вызвало оживленный интерес к осетинскому языку, подтолкнуло его научное изучение и практическое использование. Уже в середине XIX в., после A.M.Шёгрена, осетинским языком -- составлением практической грамматики, русско-осетинского словаря и букваря -- занялся Иосиф Чепиговский. Ему помогали первые представители осетинской творческой интеллигенции.

Осетинский фольклор. Первые публикации. В первой половине XIX в. продолжало развиваться устное народное творчество. Его богатая традиция не иссякла с распространением осетинской письменности и зарождением литературного творчества. В осетинской письменной культуре не создавались памятники, подобные русским летописным произведениям или европейским хронографам. Недостаток в исторических повествованиях такого рода вполне восполнялся устными «Сказаниями», героическими песнями, историческими легендами или рассказами. Особенностью осетинской устной традиции являлось стремление сказителя к точной передаче исторической действительности, которой посвящалось фольклорное произведение. Художественная обработка исторических сюжетов, производимая сказителем, как правило, не нарушала достоверности имевших место фактов или событий.

В фольклорных произведениях первой половины XIX в. запечатлены реальные события, очевидцами которых являлись сказители. Например, переселение осетин на русскую пограничную линию и в Моздок сказитель воспроизводит на фоне обострившихся осетино-кабардинских отношений. В этих отношениях он видит главную причину, по которой осетины переселялись на российскую границу. В рассказах «Таурагъ», «Почему Масукау и Дзарасте снялись с Кета и поселились в окрестностях Моздока» и др. сказитель ссылается на стремление осетин получить российское покровительство и защитить себя от нападок со стороны кабардинских феодалов.

Первая треть XIX в. -- время частых карательных экспедиций, направляемых в Осетию российской администрацией. Устное народное творчество чутко откликнулось на драматические события, связанные с вооруженным сопротивлением осетин российским войскам. Наиболее ярким произведением, в котором отразилась борьба осетинского народа за свободу и независимость, является «Песня о Хазби». Главный герой произведения -- Хазби Аликов, мужественно сражавшийся с российскими карателями. Хазби -- реальное лицо, он участвует в конкретных исторических событиях, имевших место в Восточной Осетии. Видный осетинский писатель Сека Гадиев записал о Хазби Аликове наиболее ранние устные предания. Согласно им, Хазби погиб в 1812 г. в местечке «Дуадоныастау», сражаясь с отрядом Владикавказского коменданта генерала Дельпоццо. Более поздние записи «Песни о Хазби» связывают участие Хазби Аликова с боями против генерала Абхазова (1830 г.). Такое смещение героя из одних событий и включение его в сюжет других имело свою логику. Народная память как бы свела воедино самого популярного героя и наиболее драматические события, связанные с борьбой против установления самодержавного режима в Осетии. В пору Кавказской войны небольшие отряды из Чечни и Дагестана нередко совершали нападения на населенные пункты Осетии. Факты вооруженных столкновений с этими отрядами также нашли отражение в устном народном творчестве осетин. Героическая песня «Цагъди Мар-дта», например, воспроизводит подлинные события, связанные с гибелью осетин-казаков под Моздоком в бою с одним из отрядов Шамиля.

Фольклорные произведения освещали и такую трагическую страницу в истории Осетии, какой стали эпидемии холеры и чумы («емына») конца XVIII -- первой четверти XIX в. Они зафиксировали исчезновение целых фамилий, гибель отдельных людей, катастрофическое сокращение численности населения Осетии.

В целом на фольклорных произведениях первой половины XIX в. лежит печать богатой творческой традиции, веками складывавшейся у осетинского народа. На жанровое разнообразие и оригинальность этой традиции в 50 гг. XIX в. обратили внимание учителя Василий Цораев и Даниэл Чонкадзе. Они первыми осуществили запись и предварительную систематизацию произведений устного народного творчества осетин. Свои материалы В.Цораев и Д.Чонкадзе передали академику А.А.Шифнеру, издавшему эти материалы несколькими выпусками в «Бюллетене Российской Академии наук». Другая часть этих материалов позже была издана В.Цораевым и Д.Чонкадзе на осетинском и русском языках в «Записках Императорской Академии наук». Два отечественных энтузиаста своими публикациями вплотную подошли и к такому научному открытию, как извлечение из сокровищницы осетинского устного народного творчества нартовских сказаний -- выдающегося героического эпоса народа.

Утрата собственной культуры во все эпохи происходит с забвения, прежде всего, языковой культуры. Без языка, как известно, нет нации. И постепенное исчезновение языка - опасная тенденция. Тем более, для народа, претендующего на свою государственность, имеется в виду Республика Южная Осетия.

События новейшей истории осетинского народа тесно связаны с борьбой за сохранение родного языка. Достаточно отметить, что конфликт с Грузией в 1988 году начался с репрессивной по отношению к нацменьшинствам политики грузинского правительства. По свидетельствам осетинских общественных деятелей и филологов того времени, государственная программа развития грузинского языка, опубликованная в газете «Комунисти» (орган ЦК КП Грузинской ССР), неизбежно привела бы к исчезновению осетинского языка, а Южная Осетия бы перестала существовать даже как культурная автономия в составе Грузии.

Культурное и духовное возрождение нации, сохранение языка, противостояние насильственной ассимиляции - такова была программа первого гражданского движения Южной Осетии «Адæмон Ныхас», в которое трансформировался студенческий кружок по изучению осетинского языка и культуры в 1989 году.

К сожалению, правительство Грузии не прислушалось к мнению осетинской общественности и продолжило свою репрессивную политику, результатом которой стал 25-летний период противостояния, в том числе военного. В 1992 году республика провозгласила независимость. В 2008 году ее признала РФ.

15 мая - День осетинского языка и литературы отмечают как в Северной (субъект РФ), так и в Южной Осетии с 2003 года. Дата связана с днем выхода в свет в 1899 году книги основоположника осетинского литературного языка Коста Хетагурова «Ирон фæндыр» («Осетинская лира»).

По официальным данным, на сегодняшний день осетинским языком владеет более 500 тысяч человек. Однако некоторые эксперты утверждают, что количество завышено. Также они констатируют, что несмотря на введение новых программ по изучению осетинского языка, ситуация, тем не менее, ухудшается. В 2009 году ЮНЕСКО включила осетинский язык в список «вымирающих». В минувшем столетии в мире исчезли несколько десятков языков. Эксперты считают, что примерно из 6−7 тысяч языков и диалектов современного мира через 100 лет останется только половина. Согласно Национальному географическому обществу США, наибольший языковой удар придется на места традиционного сосредоточения многоязычной среды, например, Кавказ или Сибирь.

На днях осетинская общественность во главе с советником главы РСО-Алания по вопросам национально-культурного развития Тамерланом Камболовым обратилась к президенту России Владимиру Путину . В обращении выражается несогласие с законопроектом о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании» в части, касающейся добровольности изучения родных языков народов РФ и государственных языков республик в составе РФ. На протяжении последних лет под руководством Камболова осетинский язык стали изучать в дошкольных и школьных образовательных учреждениях, открыта Аланская гимназия. Принятие нового закона может усложнить работу по развитию осетинского языка, считают подписанты.

Что происходит с осетинским языком? Есть мнение, что осетинский язык глубоко архаичен, в нем нет терминов, соответствующих современной жизни, в результате чего он выходит из употребления. Сфера его применения очень ограничена. В основном осетинский язык является средством общения в кругу семьи или друзей. Очень мало современной кино- мульт- или музыкальной продукции, которая бы соответствовала современным требованиям молодежи и звучала на родном языке. Также он неприменим в работе, осетинский вытеснен русским и иностранными языками.

Для спроса на язык существует всего две мотивации, считает доктор исторических наук Алан Чочиев , автор книги «Нартиада - дописьменная история цивилизации».

«Первая, - отмечает Чочиев, - физическая выживаемость, то есть если народ добывает пищу, используя определенный язык. Когда народ уже не голоден, вторая мотивация - она самая главная - удовлетворение, которое люди получают, кроме еды. Это - культура, все ее виды. Человек так устроен. Он хочет гордиться чем-то. Ему нужна самоидентификация. Как правило, эту самоидентификацию дает история народа, которому он принадлежит. Это еще называется - патриотизм».

«Протяженность осетинского языка проходила этногенетические стяги, получая отовсюду вкрапления - от Атлантического до Тихого океана. В осетинском языке есть масса заимствований, но при всем при этом он остался осетинским языком. Это означает, что осетинский язык заключает в себе всю лингвистическую информацию последних 12 тысячелетий истории языка и культуры», - говорит Чочиев.

Осетинский язык относится к иранской группе индоевропейской языковой семьи. Является единственным преемником скифо-сармато-аланского языка, что делает его уникальным памятником самобытности, истории и культуры осетинского народа. В языке два диалекта - иронский и дигорский. Иронский подразделяется на три говора.

Фундаментом осетиноведческих исследований стали дневники путешественников XVIII века. Наиболее значимым в теоретической базе осетиноведческой науки стал труд «Путешествие на Кавказ и в Грузию» немецкого ориенталиста Юлиуса фон Клапрота , изданный в 1812 году. Фон Клапрот выдвинул предположение о преемственности аланского и осетинского языков. Российский исследователь финского происхождения Андреас Шёгрен глубоко изучил осетинский язык (иронский диалект), а также дигорский диалект, установив архаичность форм. Основные результаты исследований Шёгрена были опубликованы в Санкт-Петербурге в 1844 году. В трудах Всеволода Миллера («Осетинские этюды»: 1881, 1882, 1887) окончательно установлен иранский характер осетинского языка и его место среди индоевропейских языков. Им заложены научные основы истории осетинского языка и создана база изучения осетинского фольклора. Венцом изучения осетинского языка стал труд академика Васо Абаева - «Историко-этимологический словарь осетинского языка».

Синтаксис осетинского языка, отмечают ученые, уникален - он включает в себя смычно-гортанные согласные, агглютинативную систему падежей, беззакузативную парадигму склонения и т. д. В осетинском языке прослеживаются связи с финно-угорскими, славянскими, германскими, тюркскими языками. Богатство языка и его глубокая архаичность дали повод некоторым ученым полагать, что древний язык асов является родоначальником индоевропейских языков, а не наоборот, как принято считать в науке.

Наиболее похожим на осетинский является язык венгерских ясов (потомки аланов, переселившихся в Венгрию в XIII веке), из-за чего в англоязычной литературе ясский язык (ныне мёртвый) часто называется диалектом осетинского языка.

На протяжении последних 150 лет алфавит для осетинского языка менялся несколько раз. В XIX веке была найдена зеленчукская надпись (X век) с текстом на осетинском языке греческими буквами. В настоящее время могильная плита утеряна. Затем была введена латиница, позже - грузинский алфавит и в 1938 году - кириллица, которой в Осетии пользуются до сих пор. До 1937 года дигорский диалект осетинского языка в РСФСР считался языком, для него был разработан специальный алфавит, основана литературная традиция. Однако в 1937 году дигорский алфавит был объявлен «контрреволюционным», а дигорский язык был вновь признан диалектом осетинского языка.

Для изучения языка, считает историк Чочиев, школьное образование - недостаточный стимул. «Единственный и самый главный методологический ресурс обучения родному языку - приобщение молодежи к удовольствиям с использованием этого языка, и это, прежде всего, музыкальная подача этого самого языка», - заявляет он.

«Осетинский язык сохранился исключительно благодаря тому, что Сырдон (герой Нартского эпоса ) пел кадæги (сказания ) под арфу. А сегодня фæндыр (лира ) - это гитара. И на сегодня эту функцию гитарной осетинской песни выполняет такое музыкальное направление как - зармон. Существует это течение в Южной Осетии. Но его, к сожалению, никто не стимулирует. Нужно, чтобы зармон стал частью государственной программы», - считает Чочиев.

Терминологические комиссии, усердно создаваемые на протяжении многих лет, к сожалению, также не дали пока ощутимых результатов. Создание современного осетинского языка в соответствии с правилами осетинского словообразования - работа не из легких.

Еще одной проблемой осетинского языка, создающей определенные трудности, является то, что до сих пор осетины не пришли к общему знаменателю по вопросу литературного языка. Официально литературным языком принято считать язык Коста Хетагурова, однако на севере и юге по-разному трактуют произношение, при том, что в написании разногласий нет.

Исследование осетинского языка продолжается. В мире интерес к его изучению проявляют не только представители осетинских диаспор, но также ученые и студенты, занимающиеся вопросами иранистики, сарматоведения и других научных направлений.

Многочисленные программы по развитию осетинского языка не могут дать положительных результатов, пока осетинский язык не станет необходимостью, не расширит ареал своего применения в современной жизни. Современный ритм жизни требует максимальной сосредоточенности на профессиональном развитии, поиске заработка, а изучение осетинского языка не является необходимостью. Нелепо требовать от молодежи изучения осетинского языка, взывая только к патриотическим чувствам.

Анна Чочиева (Цхинвал) , специально для

Дальнейшее развитие письменности и школьного образования. Зародившиеся еще в XVIII в. фундаментальные основы культуры - развитие письменности, школьного образования, книгопечатания - воспринимались осетинским обществом как естественные и необходимые условия для жизнедеятельности народа. В Осетии не было ни религиозных, ни каких-либо других общественных сил, которые бы препятствовали современным для того времени формам развития осетинской культуры. Не было и внешних сколько-нибудь «агрессивных» политических сил, которые навязывали бы Осетии чуждые ей культурные ценности. Существовала стабильная внутренняя предрасположенность народа к восприятию основополагающих достижений европейской культуры. В народе осознавалось отставание от этой культуры. Это осознание, а также принадлежность осетин к индоевропейской ветви народов (в прошлом осетины пережили мощную культурную эволюцию) избавили Осетию на новом этапе общественного развития от потрясений в сфере культуры.

Осетинское общество первой половины XIX в. обнаруживало способность интегрировать достижения как в области письменности, школьного образования, так и художественной литературы и гуманитарной науки - областей, недоступных для народов, занятых организацией начальных форм культурного становления.

В начале XIX в. происходило дальнейшее совершенствование осетинской письменной культуры. На основе молодой письменности появлялись прежде всего книги религиозного содержания, а также учебные пособия для осетинских школ. Новым являлись переводы государственных актов и привлечение осетинского языка к обслуживанию административно-государственной сферы. Например, в начале XIX в. видный общественный и культурный деятель Осетии Иван Ялгузидзе (Габараев), превосходно владевший русским языком, перевел на осетинский язык «Положение о временных судах и присягах».

Осетинская письменность развивалась на основе русской графики. Одновременно в Осетии шли поиски графических средств, наиболее полно отражавших лексические и фонетические особенности осетинского языка. Пробовались, в частности, графические возможности грузинской письменности. Тот же Иван Ялгузидзе на основе грузинской графики создал осетинскую азбуку и издал в Тифлисе первый букварь на осетинском языке.

Опыт Ивана Ялгузидзе в привлечении грузинской графики в целях развития осетинской письменности применялся и позже. Однако активное вовлечение Осетии в культурную среду России делало приоритетным для осетин русский язык, а вместе с ним и его письменную графику. Значение имело и другое - принадлежность осетинского и русского языков к одной и той же индоевропейской языковой ветви.

Наиболее популярной сферой культурной жизни осетин являлось школьное образование. В первой четверти XIX в. в селах Саниба, Унал, Джинат и др. были открыты небольшие школы. Окончившие их могли продолжать свою учебу в духовном училище Владикавказа. Дети состоятельных родителей поступали также в Астраханскую и Тифлисскую духовные семинарии, готовившие священнослужителей для Осетии.

В 30-х гг. XIX в. растет интерес к светскому образованию. Многие воспитанники Владикавказского духовного училища предпочитали поступить в военное или же гражданское учебное заведение.

В распространении просвещения важное место занимали школы, функционировавшие при воинских подразделениях - полках, батальонах. Их называли еще «школами военных воспитанников», целью которых являлось дать образование детям почетных сословий. В таких школах дети до 17 лет обучались за казенный счет. Окончившие школу поступали на военную или гражданскую службу. Среди детей и родителей особой популярностью пользовалась Навагинская школа, созданная в 1848 г. во Владикавказе для детей привилегированных сословий.

В осетинском обществе интерес к школьному образованию был столь велик, что уже в первой половине XIX в. в Осетии обсуждался вопрос о женских учебных заведениях. Открытие первых школ для девочек относится к 50-м гг. XIX в. Одна из них, основанная Зураповой-Кубатиевой, представляла собой небольшой пансион для подготовки из осетинских девочек «религиозных, набожных матерей». Такой же пансион был открыт в Салугардане.

Более основательно вопрос о женском образовании был поставлен Аксо Колиевым - священником и инспектором Владикавказского духовного училища. На свои средства он открыл для осетинских девочек начальную школу, преобразованную позже в Ольгинское трехклассное училище.

Организация женского образования в Осетии становилась возможной благодаря прежде всего демократической по характеру традиционной культуре осетин. Забота о женском образовании являлась следствием той важной общественной роли, которая отводилась женщинам в Осетии.

Зарождение литературной традиции и научного осетиноведения. В первой половине XIX в. в Осетии невелико еще было число грамотных и образованных людей. Но скромных сил «просвещенцев» оказалось достаточно, чтобы ставить перед обществом высокие духовные цели. Одной из таких целей являлось создание на основе молодой осетинской письменности литературных произведений. Основоположником осетинской литературной традиции был Иван Ялгузидзе, природный осетин, уроженец Дзауского ущелья Южной Осетии. Литературное творчество И.Ялгузидзе недостаточно изучено. Пока исследователи располагают всего лишь одним из его произведений - поэмой «Алгузиана». Поэма представляет собой историко-литературное произведение, посвященное успешным военным походам осетинского царя Алгуза. В ней И.Ялгузидзе проявил себя в качестве превосходного литературного повествователя, хорошо владевшего историческим материалом.

И.Ялгузидзе являлся выдающимся представителем раннего осетинского просветительства. После него на ниве просвещения и творческой деятельности появилась группа осетинских подвижников. К ним относились священники Алексей (Аксо) Колиев, Михаил Сохиев, дьякон Алексей Аладжиков, учителя Соломон Жускаев, Егор Караев и Георгий Кантемиров. Они были первопроходцами осетинской культуры, знатоками осетинского языка, истории и этнографии своего народа. Посвятив себя школьному образованию, эти люди вместе с тем заложили основы научного осетиноведения, изучавшего проблемы истории, языка и культуры осетинского народа. Соломон Жускаев, например, являлся первым осетинским этнографом, публиковавшим статьи и очерки об истории, традициях, быте и нравах осетин в кавказской периодической печати.

Крупным явлением в культуре Осетии стала научная деятельность академика Андрея Михайловича Шёгрена, в 1836 г. приехавшего во Владикавказ. Выдающийся лингвист занялся изучением осетинского языка. А.М.Шёгрен усовершенствовал графику осетинского языка, написал «Осетинскую грамматику», снабдив ее кратким осетино-русским и русско-осетинским словарями. Грамматика A.M.Шёгрена, положившая начало научному осетинскому языкознанию, была отпечатана в Петербурге. Ее появление вызвало оживленный интерес к осетинскому языку, подтолкнуло его научное изучение и практическое использование. Уже в середине XIX в., после A.M.Шёгрена, осетинским языком - составлением практической грамматики, русско-осетинского словаря и букваря - занялся Иосиф Чепиговский. Ему помогали первые представители осетинской творческой интеллигенции.

Осетинский фольклор. Первые публикации. В первой половине XIX в. продолжало развиваться устное народное творчество. Его богатая традиция не иссякла с распространением осетинской письменности и зарождением литературного творчества. В осетинской письменной культуре не создавались памятники, подобные русским летописным произведениям или европейским хронографам. Недостаток в исторических повествованиях такого рода вполне восполнялся устными «Сказаниями», героическими песнями, историческими легендами или рассказами.

Особенностью

осетинской устной традиции являлось стремление сказителя к точной

передаче исторической действительности, которой посвящалось фольклорное

произведение. Художественная обработка исторических сюжетов,

производимая сказителем, как правило, не нарушала достоверности имевших

место фактов или событий.

В фольклорных произведениях первой

половины XIX в. запечатлены реальные события, очевидцами которых

являлись сказители. Например, переселение осетин на русскую пограничную

линию и в Моздок сказитель воспроизводит на фоне обострившихся

осетино-кабардинских отношений. В этих отношениях он видит главную

причину, по которой осетины переселялись на российскую границу. В

рассказах «Таурагъ», «Почему Масукау и Дзарасте снялись с Кета и

поселились в окрестностях Моздока» и др. сказитель ссылается на

стремление осетин получить российское покровительство и защитить себя

от нападок со стороны кабардинских феодалов.

Первая треть XIX в. -

время частых карательных экспедиций, направляемых в Осетию российской

администрацией. Устное народное творчество чутко откликнулось на

драматические события, связанные с вооруженным сопротивлением осетин

российским войскам. Наиболее ярким произведением, в котором отразилась

борьба осетинского народа за свободу и независимость, является «Песня о

Хазби». Главный герой произведения - Хазби Аликов, мужественно

сражавшийся с российскими карателями. Хазби - реальное лицо, он

участвует в конкретных исторических событиях, имевших место в Восточной

Осетии. Видный осетинский писатель Сека Гадиев записал о Хазби Аликове

наиболее ранние устные предания. Согласно им, Хазби погиб в 1812 г. в

местечке «Дуадоныастау», сражаясь с отрядом Владикавказского коменданта

генерала Дельпоццо. Более поздние записи «Песни о Хазби» связывают

участие Хазби Аликова с боями против генерала Абхазова (1830 г.). Такое

смещение героя из одних событий и включение его в сюжет других имело

свою логику. Народная память как бы свела воедино самого популярного

героя и наиболее драматические события, связанные с борьбой против

установления самодержавного режима в Осетии.

В

пору Кавказской войны небольшие отряды из Чечни и Дагестана нередко

совершали нападения на населенные пункты Осетии. Факты вооруженных

столкновений с этими отрядами также нашли отражение в устном народном

творчестве осетин. Героическая песня «Цагъди Мар-дта», например,

воспроизводит подлинные события, связанные с гибелью осетин-казаков под

Моздоком в бою с одним из отрядов Шамиля.

Фольклорные произведения

освещали и такую трагическую страницу в истории Осетии, какой стали

эпидемии холеры и чумы («емына») конца XVIII - первой четверти XIX в.

Они зафиксировали исчезновение целых фамилий, гибель отдельных людей,

катастрофическое сокращение численности населения Осетии.

В целом на

фольклорных произведениях первой половины XIX в. лежит печать богатой

творческой традиции, веками складывавшейся у осетинского народа. На

жанровое разнообразие и оригинальность этой традиции в 50 гг. XIX в.

обратили внимание учителя Василий Цораев и Даниэл Чонкадзе. Они первыми

осуществили запись и предварительную систематизацию произведений

устного народного творчества осетин. Свои материалы В.Цораев и

Д.Чонкадзе передали академику А.А.Шифнеру, издавшему эти материалы

несколькими выпусками в «Бюллетене Российской Академии наук». Другая

часть этих материалов позже была издана В.Цораевым и Д.Чонкадзе на

осетинском и русском языках в «Записках Императорской Академии наук».

Два отечественных энтузиаста своими публикациями вплотную подошли и к

такому научному открытию, как извлечение из сокровищницы осетинского

устного народного творчества нартовских сказаний - выдающегося

героического эпоса народа.

М.М. Блиев, Р.С. Бзаров "История Осетии"

Известный осетинский поэт Коста Хетагуров, биография которого приведена в этой статье, жил и творил в конце XIX века. Также был публицистом, драматургом и живописцем. Считается основоположником всей осетинской литературы.

Значение творчества поэта

Коста Хетагуров, биография которого полна интересных фактов, родился в 1859 году в горном селении Нар на территории Северной Осетии.

Он - признанный основоположник осетинского литературного языка. Для этого народа имеет такое же значение, как Александр Пушкин для русской литературы.

Его первый знаменитый сборник увидел свет в 1899 году. Он назывался "Осетинская лира". В нем впервые в истории были опубликованы стихи для детей, написанные на осетинском языке.

При этом много писал и на других языках Коста Хетагуров. Биография поэта интересна и русскому человеку, поскольку он сочинил множество произведений на русском. Он активно сотрудничал с периодическими изданиями Северного Кавказа. Большой популярностью пользовался его очерк по этнографии под названием "Особа".

Первый осетинский поэт

Сразу стоит оговориться, что лидерство этого осетинского поэта не раз оспаривалось. Краткая биография Косты Хетагурова содержит информацию о том, что первое крупное стихотворное произведение на осетинском издал Александр Кубалов. Он был на 12 лет младше Хетагурова.

В 1897 году Александр написал поэму "Афхардты Хасана". Это произведение по духу и стилю близко к фольклору, устному народному творчеству. Оно посвящено популярному среди горных народов обычаю кровной мести. Причем в поэме эта традиция осуждается. На протяжении многих лет именно это произведение считалось лучшим из того, что написано на осетинском языке.

Кубалов был представителем осетинского романтизма. Переводил стихи Байрона и Лермонтова. Судьба его оборвалась внезапно и трагично. В 1937 году, в период сталинских репрессий, его арестовали. Считается, что он умер в заключении в 1941-м.

При этом главным осетинским литератором официально остается Коста Хетагуров. Биография его доказывает, что он внес значительно больший вклад в дальнейшее развитие осетинской литературы.

Детство Хетагурова

Биография Косты Хетагурова берет начало в семье прапорщика российской армии Левана Елизбаровича Хетагурова. Свою мать герой нашей статьи практически не помнит. Мария Губаева умерла вскоре после родов. Воспитанием мальчика занималась родственница его отца Чендзе Дзепарова.

Через пять лет после смерти жены привел в дом новую женщину отец Косты Хетагурова. Биография поэта кратко рассказывает о его мачехе, которая была дочерью местного батюшки и не любила приемного сына. Поэтому о новой жене своего отца мальчик отзывался холодно, часто убегал из дома к дальним родственникам, с которыми у него были более искренние отношения.

Образование поэта

Чрезвычайно популярен у себя на родине Коста Хетагуров. Биография на осетинском языке подробно рассказывает, какое образование получил герой нашей статьи.

В школу он пошел в родном поселке Нар. Вскоре переехал во Владикавказ, где начал учиться в прогимназии. В 1870 году вместе с отцом перебрался в Кубанскую область со столицей в Екатеринодаре (сегодня это Краснодар). Леван Хетагуров перевез на Кубань все Нарское ущелье, он был лидером местной династии осетин. На новом месте переселенцы основали село Георгиевско-Осетинское. Сегодня оно переименовано в честь Хетагурова-младшего.

Биография Косты Левановича Хетагурова содержит один удивительный факт. Как-то он настолько соскучился по отцу, что сбежал к нему из Владикавказа в далекое кубанское село. После этого отец смог устроить его только в начальное станичное училище в Каланджинске. И то с большим трудом.

В 1871 году Коста поступил в губернскую гимназию в Ставрополье. Здесь он проучился десять лет. Из этого периода его жизни до нас дошли несколько ранних текстов поэта. Стихотворение "Вере", написанное на русском языке, и два поэтических опыта на осетинском - "Новый год" и "Муж и жена".

Успехи в творчестве

Биография Косты Хетагурова на осетинском повествует о том, как его художественный талант был оценен еще в начале 1880-х годов. В 1881-м его приняли в престижную академию художеств в Петербурге. Он занимался у мастера жанровой и портретной живописи Павла Чистякова.

Однако учеба складывалась не совсем удачно. Через два года его лишили стипендии, в результате он остался практически без средств к существованию. Ему пришлось бросить академию, а вскоре вернуться в Осетию.

Хетагуров начинает постоянно жить во Владикавказе. До 1891 года создает большинство своих знаменитых текстов. В основном на осетинском языке. Печатается во всероссийской и местной прессе, в частности, в газете "Северный Кавказ", которая выходила в Ставрополе.

Ссылка

Чем еще известен Хетагуров Коста Леванович? Биография его схожа с историей Пушкиным. Оба считаются основателями литературного языка своего народа, оба за излишне свободолюбивые стихи были отправлены в ссылку.

Герой нашей статьи оказался в изгнании в 1891 году. Его выдворили за пределы Осетии. К 1895 году он обосновался в Ставрополе. При газете "Северный Кавказ" издал собственный сборник сочинений на русском языке.

Болезнь и смерть

В те же годы врачи ставят Хетагурову неутешительный диагноз - туберкулез. Он переносит две операции. В 1899 году прибывает на место официальной ссылки в Херсон. В здешнем климате чувствует себя очень плохо, постоянно жалуется на пыль и духоту. А также на то, что здесь не с кем общаться, невозможно встретить ни одного интеллигентного человека. По словам Хетагурова, на улицах только торговки и купцы.

В связи с этим он просит о переводе в Одессу. Ему в этом отказывают, соглашаясь отпустить в Очаков. Это городок в Николаевской области (Украина). Хетагуров находит пристанище в семье рыбака Осипа Данилова. Его покоряет море, которое видно уже из окон хаты. В эти месяцы герой нашей статьи сожалеет только о том, что не взял с собой краски, чтобы запечатлеть красоту здешних мест.

В Очакове до него доходят слухи, что на родине издан его сборник "Осетинская лира". Правда, не в том виде, в каком предполагалось. Царские цензоры не могли позволить, чтобы эти стихи напечатали так, как есть. В результате многие тексты сократили или изменили до неузнаваемости, другие вовсе не вошли в стихотворный сборник. Цензоров смутило их революционное содержание.

Состояние Хетагурова не улучшалось. В том числе и из-за того, что закончился срок его пребывания в Очакове, и пришлось возвращаться в ненавистный ему Херсон.

В декабре 1899 года ссылка была, наконец, отменена. Столкнувшись с транспортными проблемами, Коста выехал из Херсона только в марте следующего года. Для начала он остановился в Пятигорске, а затем перебрался в Ставрополь, чтобы возобновить издание газеты "Северный Кавказ".

Тяжелая болезнь поразила Хетагурова в 1901 году. Она помешала ему закончить его важные поэмы - "Хетаг" и "Плачущая скала". В конце года он перебрался во Владикавказ. Здесь самочувствие его резко ухудшилось, и Коста оказался прикованным к кровати.

Все друзья и знакомые Хетагурова отмечали, что всю жизнь он мало заботился о себе, о своем благополучии. Только в конце жизни попытался завести семью, построить дом, но ничего не успел.

1 апреля 1906 года он умер в селе Георгиевско-Осетинское, сраженный тяжелой болезнью и постоянными преследованиями властей. Позже, по настоянию осетинского народа, его прах был перевезен и перезахоронен во Владикавказе.

Ключевые произведения

Первое крупное произведение, которое заставило критиков и читателей обратить внимание на молодого писателя, Хетагуров написал, когда учился в академии художеств. Это была пьеса "Поздний рассвет", чуть позже вышло еще одно драматическое произведение - "Чердак". Правда, современники отмечали, что обе пьесы были не совершенны по своей художественной форме. Это был один из первых литературных опытов автора.

В "Позднем рассвете" на первом плане оказывается начинающий художник Борис. Он молод, настроен прогрессивно и даже революционно. Свою жизнь он решает посвятить освобождению народа. Ради этого он даже отвергает возлюбленную, объясняя свой выбор тем, что желает служить народу. Для этого он стремится уехать из Петербурга, чтобы работать исключительно на общее благо. Его невеста Ольга пытается отговорить своего возлюбленного, считая мечту о всеобщем равноправии утопическим бредом. Ольга убеждает Бориса, что его долгом является служить обществу своими талантами. В конце пьесы Борис все же покидает город на Неве. Он уходит в народ.

"Мать сирот"

Для понимания проблематики лирики Хетагурова хорошо подходит стихотворение "Мать сирот" из сборника "Осетинская лира". Это яркий пример осетинской поэзии в исполнении Косты.

В тексте он описывает один из обычных вечеров простой многодетной горянки, оставшейся вдовой. Она уроженка его родного села Нар.

Вечером женщине приходится возиться с костром в то время, как вокруг нее резвятся пятеро голодных и босых детей. Мать утешает только то, что совсем скоро будет готов ужин, на который каждый получит свою порцию бобов. Вместо этого замученные и уставшие дети засыпают, даже не дождавшись еды. Мать рыдает, так как знает, что в конце концов они все погибнут.

В этом произведении ярко показана нищета и обездоленность, в которой живут обычные осетины. Это была одна из главных тем творчества Хетагурова.