Тригонометрия, как наука, зародилась на Древнем Востоке. Первые тригонометрические соотношения были выведены астрономами для создания точного календаря и ориентированию по звездам. Данные вычисления относились к сферической тригонометрии, в то время как в школьном курсе изучают соотношения сторон и угла плоского треугольника.

Тригонометрия – это раздел математики, занимающийся свойствами тригонометрических функций и зависимостью между сторонами и углами треугольников.

В период расцвета культуры и науки I тысячелетия нашей эры знания распространились с Древнего Востока в Грецию. Но основные открытия тригонометрии – это заслуга мужей арабского халифата. В частности, туркменский ученый аль-Маразви ввел такие функции, как тангенс и котангенс, составил первые таблицы значений для синусов, тангенсов и котангенсов. Понятие синуса и косинуса введены индийскими учеными. Тригонометрии посвящено немало внимания в трудах таких великих деятелей древности, как Евклида, Архимеда и Эратосфена.

Основные величины тригонометрии

Основные тригонометрические функции числового аргумента – это синус, косинус, тангенс и котангенс. Каждая из них имеет свой график: синусоида, косинусоида, тангенсоида и котангенсоида.

В основе формул для расчета значений указанных величин лежит теорема Пифагора. Школьникам она больше известна в формулировке: «Пифагоровы штаны, во все стороны равны», так как доказательство приводится на примере равнобедренного прямоугольного треугольника.

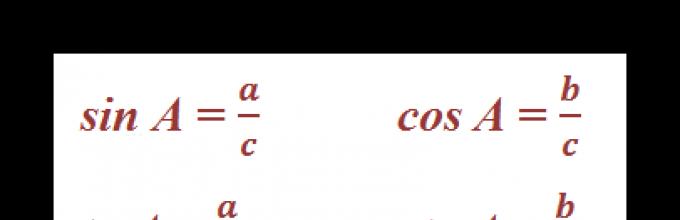

Синус, косинус и другие зависимости устанавливают связь между острыми углами и сторонами любого прямоугольного треугольника. Приведем формулы для расчета этих величин для угла A и проследим взаимосвязи тригонометрических функций:

Как видно, tg и ctg являются обратными функциями. Если представить катет a как произведение sin A и гипотенузы с, а катет b в виде cos A * c, то получим следующие формулы для тангенса и котангенса:

Тригонометрический круг

Графически соотношение упомянутых величин можно представить следующим образом:

Окружность, в данном случае, представляет собой все возможные значения угла α — от 0° до 360°. Как видно из рисунка, каждая функция принимает отрицательное или положительное значение в зависимости от величины угла. Например, sin α будет со знаком «+», если α принадлежит I и II четверти окружности, то есть, находится в промежутке от 0° до 180°. При α от 180° до 360° (III и IV четверти) sin α может быть только отрицательным значением.

Попробуем построить тригонометрические таблицы для конкретных углов и узнать значение величин.

Значения α равные 30°, 45°, 60°, 90°, 180° и так далее – называют частными случаями. Значения тригонометрических функций для них просчитаны и представлены в виде специальных таблиц.

Данные углы выбраны отнюдь не случайно. Обозначение π в таблицах стоит для радиан. Рад — это угол, при котором длина дуги окружности соответствует ее радиусу. Данная величина была введена для того, чтобы установить универсальную зависимость, при расчетах в радианах не имеет значение действительная длина радиуса в см.

Углы в таблицах для тригонометрических функций соответствуют значениям радиан:

Итак, не трудно догадаться, что 2π – это полная окружность или 360°.

Свойства тригонометрических функций: синус и косинус

Для того, чтобы рассмотреть и сравнить основные свойства синуса и косинуса, тангенса и котангенса, необходимо начертить их функции. Сделать это можно в виде кривой, расположенной в двумерной системе координат.

Рассмотри сравнительную таблицу свойств для синусоиды и косинусоиды:

| Синусоида | Косинусоида |

|---|---|

| y = sin x | y = cos x |

| ОДЗ [-1; 1] | ОДЗ [-1; 1] |

| sin x = 0, при x = πk, где k ϵ Z | cos x = 0, при x = π/2 + πk, где k ϵ Z |

| sin x = 1, при x = π/2 + 2πk, где k ϵ Z | cos x = 1, при x = 2πk, где k ϵ Z |

| sin x = - 1, при x = 3π/2 + 2πk, где k ϵ Z | cos x = - 1, при x = π + 2πk, где k ϵ Z |

| sin (-x) = - sin x, т. е. функция нечетная | cos (-x) = cos x, т. е. функция четная |

| функция периодическая, наименьший период - 2π | |

| sin x › 0, при x принадлежащем I и II четвертям или от 0° до 180° (2πk, π + 2πk) | cos x › 0, при x принадлежащем I и IV четвертям или от 270° до 90° (- π/2 + 2πk, π/2 + 2πk) |

| sin x ‹ 0, при x принадлежащем III и IV четвертям или от 180° до 360° (π + 2πk, 2π + 2πk) | cos x ‹ 0, при x принадлежащем II и III четвертям или от 90° до 270° (π/2 + 2πk, 3π/2 + 2πk) |

| возрастает на промежутке [- π/2 + 2πk, π/2 + 2πk] | возрастает на промежутке [-π + 2πk, 2πk] |

| убывает на промежутках [ π/2 + 2πk, 3π/2 + 2πk] | убывает на промежутках |

| производная (sin x)’ = cos x | производная (cos x)’ = - sin x |

Определить является ли функция четной или нет очень просто. Достаточно представить тригонометрический круг со знаками тригонометрических величин и мысленно «сложить» график относительно оси OX. Если знаки совпадают, функция четная, в противном случае — нечетная.

Введение радиан и перечисление основных свойств синусоиды и косинусоиды позволяют привести следующую закономерность:

Убедиться в верности формулы очень просто. Например, для x = π/2 синус равен 1, как и косинус x = 0. Проверку можно осуществить обративших к таблицам или проследив кривые функций для заданных значений.

Свойства тангенсоиды и котангенсоиды

Графики функций тангенса и котангенса значительно отличаются от синусоиды и косинусоиды. Величины tg и ctg являются обратными друг другу.

- Y = tg x.

- Тангенсоида стремится к значениям y при x = π/2 + πk, но никогда не достигает их.

- Наименьший положительный период тангенсоиды равен π.

- Tg (- x) = — tg x, т. е. функция нечетная.

- Tg x = 0, при x = πk.

- Функция является возрастающей.

- Tg x › 0, при x ϵ (πk, π/2 + πk).

- Tg x ‹ 0, при x ϵ (— π/2 + πk, πk).

- Производная (tg x)’ = 1/cos 2 x .

Рассмотрим графическое изображение котангенсоиды ниже по тексту.

Основные свойства котангенсоиды:

- Y = ctg x.

- В отличие от функций синуса и косинуса, в тангенсоиде Y может принимать значения множества всех действительных чисел.

- Котангенсоида стремится к значениям y при x = πk, но никогда не достигает их.

- Наименьший положительный период котангенсоиды равен π.

- Ctg (- x) = — ctg x, т. е. функция нечетная.

- Ctg x = 0, при x = π/2 + πk.

- Функция является убывающей.

- Ctg x › 0, при x ϵ (πk, π/2 + πk).

- Ctg x ‹ 0, при x ϵ (π/2 + πk, πk).

- Производная (ctg x)’ = — 1/sin 2 x Исправить

Я не буду убеждать вас не писать шпаргалки. Пишите! В том числе, и шпаргалки по тригонометрии. Позже я планирую объяснить, зачем нужны шпаргалки и чем шпаргалки полезны. А здесь — информация, как не учить, но запомнить некоторые тригонометрические формулы. Итак — тригонометрия без шпаргалки!Используем ассоциации для запоминания.

1. Формулы сложения:

косинусы всегда «ходят парами»: косинус-косинус, синус-синус.

И еще: косинусы — «неадекватны». Им «все не так», поэтому они знаки меняют: «-» на «+», и наоборот.

Синусы — «смешиваются»

: синус-косинус, косинус-синус.

2. Формулы суммы и разности:

косинусы всегда «ходят парами». Сложив два косинуса — «колобка», получаем пару косинусов- «колобков». А вычитая, колобков точно не получим. Получаем пару синусов. Еще и с минусом впереди.

Синусы — «смешиваются» :

3. Формулы преобразования произведения в сумму и разность.

Когда мы получаем пару косинусов? Когда складываем косинусы. Поэтому

Когда мы получаем пару синусов? При вычитании косинусов. Отсюда:

«Смешение» получаем как при сложении, так и при вычитании синусов. Что приятнее: складывать или вычитать? Правильно, складывать. И для формулы берут сложение:

В первой и в третьей формуле в скобках — сумма. От перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Принципиален порядок только для второй формулы. Но, чтобы не путаться, для простоты запоминания мы во всех трех формулах в первых скобках берем разность

а во вторых — сумму

Шпаргалки в кармане дают спокойствие: если забыл формулу, можно списать. А дают уверенность: если воспользоваться шпаргалкой не удастся, формулы можно легко вспомнить.

Статья рассказывает о понятии прямой на плоскости. Рассмотрим основные термины и их обозначения. Поработаем со взаимным расположением прямой и точки и двух прямых на плоскости. Поговорим об аксиомах. В итоге обсудим методы и способы задания прямой на плоскости.

Yandex.RTB R-A-339285-1

Прямая на плоскости – понятие

Для начала необходимо иметь четкое представление о том, что такое плоскость. Любую поверхность чего-либо можно отнести к плоскости, только от предметов она отличается своей безграничностью. Если представить, что плоскость – это стол, то в нашем случае он не будет иметь границ, а будет бесконечно огромен.

Если карандашом дотронуться до стола, останется отметина, которую можно называть «точкой». Таким образом, получим представление о точке на плоскости.

Рассмотрим понятие прямой линии на плоскости. Если провести прямую на листе, то она отобразится на нем с ограниченной длиной. Мы получили не всю прямую, а только ее часть, так как на самом деле она не имеет конца, как и плоскость. Поэтому изображение прямых и плоскостей в тетради формальное.

Имеем аксиому:

Определение 1

На каждой прямой и в каждой плоскости могут быть отмечены точки.

Точки обозначают как большими, так и маленькими латинскими буквами. Например, А и D или a и d .

Для точки и прямой известны только два варианта расположения: точка на прямой, иначе говоря, что прямая проходит через нее, или точка не на прямой, то есть прямая не проходит через нее.

Чтобы обозначить, принадлежит точка плоскости или точка прямой, используют знак « ∈ ». Если в условии дано, что точка A лежит на прямой a , тогда это имеет такую форму записи A ∈ a . В случае, когда точка А не принадлежит, тогда другая запись A ∉ a .

Справедливо суждение:

Определение 2

Через любые две точки, находящиеся в любых плоскостях, существует единственная прямая, которая проходит через них.

Данное высказывание считается акисомой, поэтому не требует доказательств. Если рассмотреть это самостоятельно, видно, что при существующих двух точках имеется только один вариант их соединения. Если имеем две заданные точки А и В, то прямую, проходящую через них можно назвать данными буквами, например, прямая А В. Рассмотрим рисунок, приведенный ниже.

Прямая, расположенная на плоскости, имеет большое количество точек. Отсюда исходит аксиома:

Определение 3

Если две точки прямой лежат в плоскости, то и все остальные точки данной прямой принадлежат плоскости.

Множество точек, находящееся между двумя заданными, называют отрезком прямой. Он имеет начало и конец. Введено обозначение двумя буквами.

Если дано, что точки А и Р – концы отрезка, значит, его обозначение примет вид Р А или А Р. Так как обозначения отрезка и прямой совпадают, рекомендовано дописывать или договаривать слова «отрезок», «прямая».

Краткая запись принадлежности включает в себя использование знаков ∈ и ∉ . Для того, чтобы зафиксировать расположение отрезка относительно заданной прямой, применяют ⊂ . Если в условии дано, что отрезок А Р принадлежит прямой b , значит, и запись будет выглядеть следующим образом: А Р ⊂ b .

Случай принадлежности одновременно трех точек одной прямой имеет место быть. Это верно, когда одна точка лежит между двумя другими. Данное утверждение принято считать аксиомой. Если даны точки А, В, С, которые принадлежат одной прямой, а точка В лежит между А и С, следует, что все заданные точки лежат на одной прямой, так как лежат по обе стороны относительно точки B .

Точка делит прямую на две части, называемые лучами.Имеем аксиому:

Определение 4

Любая точка O , находящаяся на прямой, делит ее на два луча, причем две любые точки одного луча лежат по одну сторону луча относительно точки O , а другие – по другую сторону луча.

Расположение прямых на плоскости может принимать вид двух состояний.

Определение 5

совпадать .

Такая возможность появляется, когда прямые имеют общие точки. Исходя из аксиомы, написанной выше, имеем, что через две точки проходит прямая и только одна. Значит, что при прохождении 2 прямых через заданные 2 точки, они совпадают.

Определение 6

Две прямые на плоскости могут пересекаться .

Данный случай показывает, что имеется одна общая точка, которую называют пересечением прямых. Вводится обозначение пересечение знаком ∩ . Если имеется форма записи a ∩ b = M , то отсюда следует, что заданные прямые a и b пересекаются в точке M .

При пересечении прямых имеем дело образовавшимся углом. Отдельному рассмотрению подвергается раздел пересечения прямых на плоскости с образованием угла в 90 градусов, то есть прямого угла. Тогда прямые называют перпендикулярными.Форма записи двух перпендикулярных прямых такая: a ⊥ b , а это значит, что прямая a перпендикулярна прямой b .

Определение 7

Две прямые на плоскости могут быть параллельны .

Только в том случае, если две заданные прямые не имеют общих пересечений, а, значит, и точек, они параллельны. Используется обозначение, которое можно записать при заданной параллельности прямых a и b: a ∥ b .

Прямая на плоскости рассматривается вместе с векторами. Особое значение придается нулевым векторам, которые лежат на данной прямой или на любой из параллельных прямых, имеют название направляющие векторы прямой. Рассмотрим рисунок, расположенный ниже.

Ненулевые векторы, расположенные на прямых, перпендикулярных данной, иначе называют нормальными векторами прямой. Подробно имеется описание в статье нормальный вектор прямой на плоскости. Рассмотрим рисунок ниже.

Если на плоскости даны 3 линии, их расположение может быть самое разное. Есть несколько вариантов их расположения: пересечение всех, параллельность или наличие разных точек пересечения. На рисунке показано перпендикулярное пересечение двух прямых относительно одной.

Для этого приводим необходимы факторы, доказывающие их взаимное расположение:

- если две прямые параллельны третьей, тогда они все параллельны;

- если две прямые перпендикулярны третьей, тогда эти две прямые параллельны;

- если на плоскости прямая пересекла одну параллельную прямую, тогда пересечет и другую.

Рассмотрим это на рисунках.

Прямая на плоскости может быть задана несколькими способами. Все зависит от условия задачи и на чем будет основано ее решение. Эти знания способны помочь для практического расположения прямых.

Определение 8

Прямая задается при помощи указанных двух точек, расположенных в плоскости.

Из рассмотренной аксиомы следует, что через две точки можно провести прямую и притом только одну единственную. Когда прямоугольная система координат указывает координаты двух несовпадающих точек, тогда можно зафиксировать уравнение прямой, проходящей через две заданные точки. Рассмотрим рисунок, где имеем прямую, проходящую через две точки.

Определение 9

Прямая может быть задана через точку и прямую, которой она параллельна.

Данный способ имеет место на существование, так как через точку можно провести прямую, параллельную заданной, причем, только одну. Доказательство известно еще из школьного курса по геометрии.

Если прямая задана относительно декартовой системы координат, тогда возможно составление уравнения прямой, проходящей через заданную точку параллельно заданной прямой. Рассмотрим принцип задания прямой на плоскости.

Определение 10

Прямая задается через указанную точку и направляющий вектор.

Когда прямая задается в прямоугольной системе координат, есть возможность составления канонического и параметрического уравнений на плоскости. Рассмотрим на рисунке расположение прямой при наличии направляющего вектора.

Четвертым пунктом задания прямой имеет смысл, когда указана точка, через которую ее следует начертить, и прямая, перпендикулярная ей. Из аксиомы имеем:

Определение 11

Через заданную точку, расположенную на плоскости, пройдет только одна прямая, перпендикулярная заданной.

И последний пункт, относящийся к заданию прямой на плоскости, это при указанной точке, через которую проходит прямая, и при наличии нормального вектора прямой. При известных координатах точки, которая расположена на заданной прямой, и координатах нормального вектора есть возможность записывания общего уравнения прямой.

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter

Положение точки на чертеже определяется координатами. Точка расположена выше другой, если у нее больше координата Z. Точка находится ближе к наблюдателю, если у нее большая координатаY. От профильной плоскости проекции дальше удалена та точка, у которой больше координата Х.

Практический интерес вызывают точки, расположенные на одном перпендикуляре к плоскости проекций (рис. 4.1). Такие точки на чертеже называются конкурирующими. По ним определяется видимость элементов на чертеже. Из двух конкурирующих точек видимой считается та, у которой больше координата на другой плоскости проекций.

В данном случае видимой на фронтальной плоскости проекций будет точка b, так как у нее больше координатаY.

Рис. 4.1 Рис. 4.2

4.2. Взаимное расположение прямой и точки

Точка принадлежит прямой, если ее проекции принадлежат одноименным проекциям прямой (рис. 4.2).

4.3. Взаимное расположение двух прямых

Прямые относительно друг друга могут быть параллельными (рис. 4.3, а), пересекающимися (б), скрещивающимися (в).

4.4. Взаимное расположение точки и плоскости

Т очка

принадлежит плоскости, если она

принадлежит прямой, лежащей в этой

плоскости.

очка

принадлежит плоскости, если она

принадлежит прямой, лежащей в этой

плоскости.

П р и м е р. Плоскость задана следами

(h

0

f

0

). Требуется построить

точку А, принадлежащую этой плоскости

(рис. 4.4).

f

0

). Требуется построить

точку А, принадлежащую этой плоскости

(рис. 4.4).

Р е ш е н и е. Так как в плоскости можно построить бесчисленное множество точек, принадлежащих этой плоскости, то на одной из плоскостей проекций произвольно ставим одну проекцию точки (например, А 2), но вторую проекцию А 1 находим из условия принадлежности точки плоскости. Для этого через А проводим прямую, т. е. через А 2 проводимh 2 до пересечения сf 0 , определяем горизонтальную проекцию точки 1 и из 1 1 параллельно горизонтальному следу проводимh 1 , на которой и отмечаем А 1 .

4.5. Взаимное расположение прямой и плоскости

Прямая принадлежит плоскости

, если

имеет две общие точки или одну общую

точку и параллельна какой-либо прямой,

лежащей в плоскости. Пусть плоскость

на чертеже задана двумя пересекающимися

прямыми. В данной плоскости требуется

построить две прямыеmиnв соответствии с этими

условиями(Г

(а b))(рис. 4.5).

b))(рис. 4.5).

Р е ш е н и е. 1. Произвольно проводимm 2 ,

так как прямая принадлежит плоскости,

отмечаем проекции точек пересечения

ее с прямымиа

иb

и определяем их горизонтальные проекции,

через 1 1 и 2 1 проводимm 1.

е ш е н и е. 1. Произвольно проводимm 2 ,

так как прямая принадлежит плоскости,

отмечаем проекции точек пересечения

ее с прямымиа

иb

и определяем их горизонтальные проекции,

через 1 1 и 2 1 проводимm 1.

2. Через точку К плоскости проводим n 2 ║m 2

иn 1 ║m 1 .

иn 1 ║m 1 .

Прямая параллельна плоскости , если она параллельна какой-либо прямой, лежащей в плоскости.

Пересечение прямой и плоскости. Возможны три случая расположения прямой и плоскости относительно плоскостей проекций. В зависимости от этого определяется точка пересечения прямой и плоскости.

П ервый

случай

– прямая и плоскость –

проецирующего положения. В этом случае

точка пересечения на чертеже имеется

(обе ее проекции), ее нужно только

обозначить.

ервый

случай

– прямая и плоскость –

проецирующего положения. В этом случае

точка пересечения на чертеже имеется

(обе ее проекции), ее нужно только

обозначить.

П р и м е р. На чертеже задана плоскость

следами Σ (h

0

f

0

)

– горизонтально

проецирующего положения – и прямаяl

– фронтально проецирующего положения.

Определить точку их пересечения (рис.

4.6).

f

0

)

– горизонтально

проецирующего положения – и прямаяl

– фронтально проецирующего положения.

Определить точку их пересечения (рис.

4.6).

Точка пересечения на чертеже уже есть – К(К 1 К 2).

Второй случай – или прямая, или плоскость – проецирующего положения. В этом случае на одной из плоскостей проекций проекция точки пересечения уже имеется, ее нужно обозначить, а на второй плоскости проекций – найти по принадлежности.

П р и м е р ы. На рис. 4.7, а изображена

плоскость следами фронтально проецирующего

положения и прямаяl

– общего положения. Проекция точки

пересечения К 2 на чертеже уже

имеется, а проекцию К 1 необходимо

найти по принадлежности точки К прямойl

. На

рис. 4.7, б

плоскость общего положения, а прямаяm– фронтально проецирующего, тогда К 2 уже есть (совпадает сm 2),

а К 1 нужно найти из условия

принадлежности точки К плоскости. Для

этого через К проводят

прямую (h

– горизонталь), лежащую в плоскости.

р и м е р ы. На рис. 4.7, а изображена

плоскость следами фронтально проецирующего

положения и прямаяl

– общего положения. Проекция точки

пересечения К 2 на чертеже уже

имеется, а проекцию К 1 необходимо

найти по принадлежности точки К прямойl

. На

рис. 4.7, б

плоскость общего положения, а прямаяm– фронтально проецирующего, тогда К 2 уже есть (совпадает сm 2),

а К 1 нужно найти из условия

принадлежности точки К плоскости. Для

этого через К проводят

прямую (h

– горизонталь), лежащую в плоскости.

Третий случай – и прямая, и плоскость – общего положения. В этом случае для определения точки пересечения прямой и плоскости необходимо воспользоваться так называемым посредником – плоскостью проецирующей. Для этого через прямую проводят вспомогательную секущую плоскость. Эта плоскость пересекает заданную плоскость по линии. Если эта линия пересекает заданную прямую, то есть точка пересечения прямой и плоскости.

П р и м е р ы. На рис. 4.8 представлены плоскость треугольником АВС – общего положения – и прямая l – общего положения. Чтобы определить точку пересечения К, необходимо черезl провести фронтально проецирующую плоскость Σ, построить в треугольнике линию пересечения Δ и Σ (на чертеже это отрезок 1,2), определить К 1 и по принадлежности – К 2 . Затем определяется видимость прямойl по отношению к треугольнику по конкурирующим точкам. На П 1 конкурирующими точками взяты точки 3 и 4. Видима на П 1 проекция точки 4, так как у нее координата Z больше, чем у точки 3, следовательно, проекцияl 1 от этой точки до К 1 будет невидима.

Н а

П 2 конкурирующими точками взяты

точка 1, принадлежащая АВ, и точка 5,

принадлежащаяl

.

Видимой будет точка 1, так как у нее

координатаYбольше, чем

у точки 5, и следовательно, проекция

прямойl

2

до К 2 невидима.

а

П 2 конкурирующими точками взяты

точка 1, принадлежащая АВ, и точка 5,

принадлежащаяl

.

Видимой будет точка 1, так как у нее

координатаYбольше, чем

у точки 5, и следовательно, проекция

прямойl

2

до К 2 невидима.

На рис. 4.9 изображены плоскость общего положения (задана следами) и прямая mтакже общего положения. Чтобы определить точку пересеченияmи плоскости, надо черезm 2 провести Σ 2 – фронтально проецирующую плоскость, построить линию пересечения двух плоскостей (отрезок 1,2), отметить К 1 и по принадлежности этой точки прямойl определить К 2 .