Изобретения помогают человечеству двигаться вперёд, развивая цивилизацию. В Советском Союзе, как и в любой другой великой стране, было много талантливых изобретателей, непревзойдённых инженеров, гениев конструкторской мысли, которые подарили миру не только полезные вещи, но и множество прорывных технологий, способствующих прогрессивному развитию человечества.

Персональный компьютер

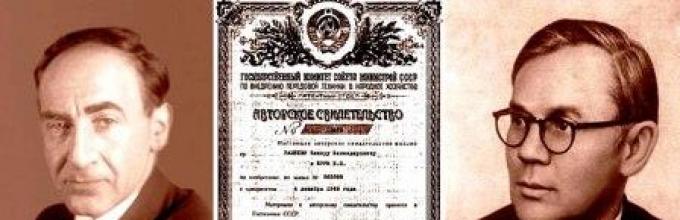

Несмотря на то, что страной, где изобретена электронно-вычислительная техника и другие «умные» машины, принято считать США, первый персональный компьютер был изобретён именно в СССР – это исторический факт. Задолго до основания американцем Стивом Джобсом легендарной компании Apple советский учёный Исаак Брук вместе со своим коллегой Баширом Рамеевым разработал уникальный проект цифровой машины. В 1948 году Брук презентовал свою идею собранию учёных, после чего начались масштабные инженерно-конструкторские работы по созданию первого компьютерного чуда. И только в 1952 году, после четырёх лет напряжённых трудов коллектива учёных, в СССР, наконец, появилась персональная ЭВМ.

Несмотря на то, что страной, где изобретена электронно-вычислительная техника и другие «умные» машины, принято считать США, первый персональный компьютер был изобретён именно в СССР – это исторический факт. Задолго до основания американцем Стивом Джобсом легендарной компании Apple советский учёный Исаак Брук вместе со своим коллегой Баширом Рамеевым разработал уникальный проект цифровой машины. В 1948 году Брук презентовал свою идею собранию учёных, после чего начались масштабные инженерно-конструкторские работы по созданию первого компьютерного чуда. И только в 1952 году, после четырёх лет напряжённых трудов коллектива учёных, в СССР, наконец, появилась персональная ЭВМ.

Атомная электростанция

Сегодня в мире огромный процент выработки энергии приходится на атомные электростанции. Немногие знают, что АЭС тоже изобрели в СССР. В 1951 году советское правительство дало Игорю Курчатову задание заняться исследованиями, которые подарили бы человечеству возможность эффективно использовать атомную энергию. Учёный быстро справился со своей работой, и уже через два года в Обнинске заработала первая в мире АЭС, которая находилась в эксплуатации 48 лет. 29 апреля 2002 г. в 11 ч. 31 мин. по московскому времени реактор Обнинской атомной электростанции был навсегда заглушен, и последние 13 лет АЭС действует как мемориальный отраслевой комплекс.

Сегодня в мире огромный процент выработки энергии приходится на атомные электростанции. Немногие знают, что АЭС тоже изобрели в СССР. В 1951 году советское правительство дало Игорю Курчатову задание заняться исследованиями, которые подарили бы человечеству возможность эффективно использовать атомную энергию. Учёный быстро справился со своей работой, и уже через два года в Обнинске заработала первая в мире АЭС, которая находилась в эксплуатации 48 лет. 29 апреля 2002 г. в 11 ч. 31 мин. по московскому времени реактор Обнинской атомной электростанции был навсегда заглушен, и последние 13 лет АЭС действует как мемориальный отраслевой комплекс.

Телевизор и телевещание

«Информационный ящик», от которого современный человек порой не может оторваться, изобрёл советский физик Владимир Зворыкин. Свою работу ученый анонсировал в 1931 году. Через год в Ленинграде выпустили первую двадцатку советских телевизоров. Чуть позже появилось , а «информационные ящики» стали выпускать тысячами. Примечательно, что до 1967 года советский народ довольствовался лишь черно-белым вещанием, хотя Зворыкин предлагал идею цветного телевидения 35-ю годами ранее. В память о великом советском изобретателе возле столичного телецентра Останкино был воздвигнут памятник Владимиру Зворыкину и его изобретению – первому телевизору.

«Информационный ящик», от которого современный человек порой не может оторваться, изобрёл советский физик Владимир Зворыкин. Свою работу ученый анонсировал в 1931 году. Через год в Ленинграде выпустили первую двадцатку советских телевизоров. Чуть позже появилось , а «информационные ящики» стали выпускать тысячами. Примечательно, что до 1967 года советский народ довольствовался лишь черно-белым вещанием, хотя Зворыкин предлагал идею цветного телевидения 35-ю годами ранее. В память о великом советском изобретателе возле столичного телецентра Останкино был воздвигнут памятник Владимиру Зворыкину и его изобретению – первому телевизору.

Искусственное сердце

В 1936 году великий хирург-трансплантолог СССР изобрёл искусственное сердце. Оно представляло собой электрический пластиковый насос. Демихов провёл опыт на собаке, заменив ей настоящее сердце электронным, с которым животное прожило несколько часов. Это был первый подобный эксперимент в мировой практике, который дал надежду на то, что через какое-то время медики смогут лечить людей с заболеваниями сердца таким способом. На протяжении десятилетий учёный совершенствовал свою методику, благодаря которой хирургам удалось спасти тысячи жизней. Сегодня во всём мире эта, хотя и сложнейшая, но уже рядовая операция по вживлению в сердце искусственных приборов помогает сохранить больным людям полноценную жизнь на много лет.

В 1936 году великий хирург-трансплантолог СССР изобрёл искусственное сердце. Оно представляло собой электрический пластиковый насос. Демихов провёл опыт на собаке, заменив ей настоящее сердце электронным, с которым животное прожило несколько часов. Это был первый подобный эксперимент в мировой практике, который дал надежду на то, что через какое-то время медики смогут лечить людей с заболеваниями сердца таким способом. На протяжении десятилетий учёный совершенствовал свою методику, благодаря которой хирургам удалось спасти тысячи жизней. Сегодня во всём мире эта, хотя и сложнейшая, но уже рядовая операция по вживлению в сердце искусственных приборов помогает сохранить больным людям полноценную жизнь на много лет.

Советских изобретателей можно уверенно назвать одними из лучших в мире. И это вполне закономерно: развитие и поддержка научной школы в СССР было одним из важнейших стратегических приоритетов советского государства. Нам же, жителям бывшего СССР, остаётся только гордиться нашими учёными, открытия которых позволили вывести мировую цивилизацию на качественно новый уровень. Разумеется, в одной статье невозможно рассказать обо всех советских учёных, изобретателях, конструкторах, чьи научные открытия изменили мир. Этой статьёй мы открываем цикл публикаций о гениальных людях Страны Советов, чьими открытиями и изобретениями сегодня пользуется всё человечество.

На первоначальном этапе своего развития сфера разработки компьютеров в СССР шла в ногу с мировыми тенденциями. О история развития советских ЭВМ до 1980-го года и пойдёт речь в этой статье.

Предыстория ЭВМ

В современной разговорной – да и научной тоже – речи выражение «электронная вычислительная машина» повсеместно изменено на слово «компьютер». Это не совсем верно теоретически – компьютерные вычисления могут быть основаны не на использовании электронных приспособлений. Однако исторически сложилось, что ЭВМ стали основным инструментом для проведения операций с большими объёмами численных данных. А поскольку над их совершенствованием работали исключительно математики, все типы информации стали кодироваться численными «шифрами», и удобные для их обработки ЭВМ из научно-военной экзотики превратились в универсальную широко распространённую технику.

Инженерная база для создания электронных вычислительных машин была заложена в Германии в годы Второй мировой войны. Там прототипы современных компьютеров использовались для шифрования. В Британии в те же годы совместными усилиями шпионов и учёных была спроектирована аналогичная машина для расшифровки – Colossus. Формально ни немецкие, ни британские аппараты электронными вычислительными машинами считаться не могут, скорее электронно-механическими – операциям отвечали переключения реле и вращение роторов-шестерёнок.

После завершения войны разработки нацистов попали в руки Советского Союза и, в основном, США. Сложившееся в то время научное сообщество отличалось сильной зависимостью от «своих» государств, но что важнее – высоким уровнем проницательности и трудолюбия. Ведущие специалисты сразу нескольких областей заинтересовались возможностями электронно-вычислительной техники. А правительства согласились, что устройства для быстрых, точных и сложных вычислений – это перспективно, и выделили средства на соответствующие исследования. В США до и во время войны велись свои кибернетические разработки – непрограммируемый, но полностью электронный (без механической компоненты) компьютер Атанасова-Берри (ABC), а также электромеханический, но программируемый под разные задачи ЭНИАК. Их модернизация с учётом трудов европейских (немецких и британских) учёных привела к появлению первых «настоящих» ЭВМ. В это же время (в 1947-м году) в Киеве был организован Институт электротехники АН УССР, во главе которого встал Сергей Лебедев, инженер-электротехник и родоначальник советской информатики. В один год с появлением института Лебедев открывает под его крышей лабораторию моделирования и вычислительной техники, в которой в последующие несколько десятилетий разрабатываются лучшие ЭВМ Союза.

ЭНИАК

Принципы первого поколения ЭВМ

В 40-х годах известный математик Джон фон Нейман пришёл к выводу, что вычислительные машины, в которых программы задаются буквально вручную, переключением рычагов и проводов, чрезмерно сложны для практического использования. Он создаёт концепцию, по которой исполняемые коды хранятся в памяти так же, как и обрабатываемые данные. Отделение процессорной части от накопителя данных и принципиально одинаковый подход к хранению программ и информации стали краеугольными камнями архитектуры фон Неймана. Эта компьютерная архитектура до сих пор является самой распространённой. Именно от первых устройств, построенных на архитектуре фон Неймана, отсчитываются поколения ЭВМ.

Одновременно с формулировкой постулатов архитектуры фон Неймана в электротехнике начинается массовое применение вакуумных ламп. На тот момент только они позволяют в полной мере реализовать автоматизацию вычислений, предлагаемую новой архитектурой, поскольку время реакции электронных ламп чрезвычайно мало. Однако каждая лампа требовала для работы отдельного питающего провода, кроме того, физический процесс, на котором основано функционирование вакуумных ламп – термоэлектронная эмиссия – накладывал ограничения на их миниатюризацию. Как следствие, ЭВМ первого поколения потребляли сотни киловатт энергии и занимали десятки кубометров пространства.

В 1948-м году Сергей Лебедев, занимавшийся на своём директорском посту не только административной работой, но и научной, подал в АН СССР докладную записку. В ней говорилось о необходимости в кратчайшие сроки разработать свою электронную вычислительную машину, и ради практического использования, и ради научного прогресса. Разработки этой машины велись полностью с нуля – об экспериментах западных коллег Лебедев и его сотрудники информации не имели. За два года машина была спроектирована и смонтирована – для этих целей под Киевом, в Феофании, институту отвели здание, ранее принадлежавшее монастырю. В 1950-м ЭВМ, названная (МЭСМ), произвела первые вычисления – нахождение корней дифференциального уравнения. В 1951-м году инспекция академии наук, возглавляемая Келдышем, приняла МЭСМ в эксплуатацию. МЭСМ состояла из 6000 вакуумных ламп, выполняла 3000 операций в секунду, потребляла чуть меньше 25 кВт энергии и занимала 60 квадратных метров. Имела сложную трёхадресную систему команд и считывала данные не только с перфокарт, но и с магнитных лент.

Пока Лебедев строил свою машину в Киеве, в Москве образовалась своя группа электротехников. Электротехник Исаак Брук и изобретатель Башир Рамеев, оба – сотрудники Энергетического института им. Кржижановского, ещё в 1948-м подали в патентное бюро заявку на регистрацию проекта собственной ЭВМ. К 1950-му году Рамеева поставили во главе особой лаборатории, где буквально за год была собрана М-1– ЭВМ значительно менее мощная, чем МЭСМ (выполнялось всего 20 операций в секунду), но зато и меньшая по размерам (около 5 метров квадратных). 730 ламп потребляли 8 кВт энергии.

В отличие от МЭСМ, которая использовалась главным образом в военных и промышленных целях, вычислительное время серии «М» отводилось и учёным-ядерщикам, и организаторам экспериментального шахматного турнира между ЭВМ. В 1952-м году появилась М-2, производительность которой выросла в сто раз, а число ламп – всего лишь вдвое. Этого удалось достичь активным использованием управляющих полупроводниковых диодов. Энергопотребление увеличилось до 29 кВт, площадь – до 22 квадратных метров. Несмотря на явную успешность проекта, в массовое производство ЭВМ не запустили – этот приз ушёл ещё одному кибернетическому творению, созданному при поддержке Рамеева – «Стреле».

ЭВМ «Стрела» создавалась в Москве, под руководством Юрия Базилевского. Первый образец устройства завершили к 1953-му году. Как и М-1, «Стрела» использовала память на электронно-лучевых трубках (МЭСМ использовала триггерные ячейки). «Стрела» оказалась наиболее удачным из этих трёх проектов, поскольку её сумели запустить в серию – за сборку взялся Московский завод счётно-аналитических машин. За три года (1953-1956) было выпущено семь «Стрел», которые затем отправились в МГУ, в вычислительные центры АН СССР и нескольких министерств.

Во многих смыслах «Стрела» была хуже, чем М-2. Она выполняла те же 2000 операций в секунду, но при этом использовалось 6200 ламп и больше 60 тысяч диодов, что в сумме давало 300 квадратных метров занимаемой площади и порядка 150 кВт энергопотребления. М-2 подвели сроки: её предшественница хорошей производительностью не отличалась, а к моменту ввода в эксплуатацию доведенной до ума версии «Стрелы» уже были отданы в производство.

М-3 вновь была «урезанным» вариантом – ЭВМ выполняла 30 операций в секунду, состояла из 774-х ламп и потребляла 10 кВт энергии. Зато и занимала эта машина только 3 кв.м., благодаря чему пошла в серийное производство (было собрано 16 ЭВМ). В 1960-м году М-3 модифицировали, производительность довели до 1000 операций в секунду. На базе М-3 в Ереване и Минске разрабатывались новые ЭВМ «Арагац», «Раздан», «Минск». Эти «окраинные» проекты, шедшие параллельно с ведущими московскими и киевскими программами, добились серьёзных результатов уже позже, после перехода на транзисторные технологии.

В 1950-м году Лебедева перевели в Москву, в Институт точной механики и вычислительной техники. Там за два года была спроектирована ЭВМ, прообразом которой в своё время считалась МЭСМ. Новую машину назвали БЭСМ – Большая электронная счётная машина. Этот проект положил начало самой успешной серии советских компьютеров.

Доработанная ещё за три года БЭСМ отличалась великолепным по тем временам быстродействием – до 10 тысяч операций в минуту. При этом использовалось всего 5000 ламп, а потребляемая мощность составляла 35 кВт. БЭСМ являлась первой советской ЭВМ «широкого профиля» – её изначально предполагалось предоставлять учёным и инженерам для проведения их расчётов.

БЭСМ-2 разрабатывалась для серийного производства. Число операций в секунду довели до 20 тысяч, оперативная память, после испытаний ЭЛТ, ртутных трубок, была реализована на ферритовых сердечниках (на следующие 20 лет этот тип ОЗУ стал ведущим). Выпуск начался в 1958-м году, и за четыре года с конвейеров завода им. Володарского сошло 67 таких ЭВМ. С БЭСМ-2 началась разработка военных компьютеров, руководивших системами ПВО – М-40 и М-50. В рамках этих модификаций был собран первый советский компьютер второго поколения – 5Э92б, и дальнейшая судьба серии БЭСМ уже оказалась связана с транзисторами.

С 1955-го года Рамеев «передислоцировался» в Пензу для разработки ещё одной ЭВМ, более дешёвой и массовой «Урал-1». Состоящая из тысячи ламп и потребляющая до 10 кВт энергии, эта ЭВМ занимала порядка ста квадратных метров и стоила куда дешевле мощных БЭСМ. «Урал-1» выпускался до 1961-го года, всего было произведено 183 компьютера. Их устанавливали в вычислительных центрах и конструкторских бюро по всему миру, в частности, в центре управления полётами космодрома «Байконур». «Урал 2-4» также являлись ЭВМ на электронных лампах, но уже использовали ферритовую оперативную память, выполняли по несколько тысяч операций в секунду и занимали 200-400 квадратных метров.

В МГУ разрабатывали собственную ЭВМ – «Сетунь». Она также пошла в массовое производство – на Казанском заводе вычислительных машин было выпущено 46 таких ЭВМ. Их спроектировал математик Соболев совместно с конструктором Николаем Брусенцовым. «Сетунь» – ЭВМ на троичной логике; в 1959-м году, за несколько лет до массового перехода на транзисторные компьютеры, эта ЭВМ со своими двумя десятками вакуумных ламп выполняла 4500 операций в секунду и потребляла 2,5 кВт электричества. Для этого использовались ферритодиодные ячейки, которые советский инженер-электротехник Лев Гутенмахер опробовал ещё в 1954-м году при разработке своей безламповой электронной вычислительной машины ЛЭМ-1. «Сетуни» благополучно функционировали в различных учреждениях СССР, но будущее было за ЭВМ взаимно совместимыми, а значит – основанными на одной и той же, двоичной логике. Тем более что мир получил транзисторы, убравшие вакуумные лампы из электротехнических лабораторий.

ЭВМ первого поколения США

Серийное производство ЭВМ в США началось раньше, чем в СССР – в 1951-м году. Это был UNIVAC I, коммерческий компьютер, созданный скорее для обработки статистических данных. Его производительность была примерно такой же, что и у советских разработок: использовалось 5200 вакуумных ламп, выполнялось 1900 операций в секунду, потреблялось 125 кВт энергии.

Зато научные и военные компьютеры отличались куда большей мощностью (и размерами). Разработка ЭВМ Whirlwind началась ещё до Второй мировой, причём её назначением было ни много ни мало – подготовка пилотов на авиационных симуляторах. Естественно, в первой половине 20-го века это было нереальной задачей, поэтому война прошла, а Whirlwind так и не построили. Но затем началась холодная война, и разработчики из Массачусетского технологического института предложили вернуться к грандиозной идее.

В 1953-м году (тогда же, когда в свет вышли М-2 и «Стрелы») Whirlwind был завершён. Этот компьютер выполнял 75000 операций в секунду и состоял из 50 тысяч вакуумных ламп. Потребление энергии достигало нескольких мегаватт. В процессе создания ЭВМ были разработаны ферритовые накопители данных, оперативная память на электронно-лучевых трубках и нечто вроде примитивного графического интерфейса. На практике от Whirlwind так и не было проку – его модернизировали под перехват самолётов-бомбардировщиков, а на момент сдачи в эксплуатацию воздушное пространство уже перешло под власть межконтинентальных ракет.

Бесполезность Whirlwind для военных не поставила крест на подобных ЭВМ. Создатели компьютера передали основные наработки компании IBM. В 1954-м году на их основе был спроектирован IBM 701 – первый серийный компьютер этой корпорации, на тридцать лет обеспечивший ей лидерство на рынке вычислительной техники. Его характеристики были полностью аналогичны Whirlwind. Таким образом, быстродействие у американских компьютеров было выше, чем у советских, да и многие конструктивные решения были найдены раньше. Правда, это касалось скорее использования физических процессов и явлений – архитектурно ЭВМ Союза зачастую были совершеннее. Возможно, потому, что Лебедев и его последователи разрабатывали принципы построения ЭВМ практически с нуля, опираясь не на старые идеи, а на последние достижения математической науки. Однако обилие нескоординированных проектов не позволило СССР создать свою IBM 701 – удачные особенности архитектур были рассредоточены по разным моделям, и таким же распылением отличалось финансирование.

Принципы второго поколения ЭВМ

ЭВМ на вакуумных лампах отличались сложностью программирования, большими габаритами, высоким энергопотреблением. При этом ломались машины часто, ремонт их требовал участия профессиональных электротехников, а правильность исполнения команд серьёзно зависела от исправности аппаратной части. Узнать, вызвана ошибка неправильным подключением какого-то элемента или «опечаткой» программиста было крайне тяжёлой задачей.

В 1947-м году в лаборатории Белла, обеспечившей США в 20-м веке добрую половину передовых технологических решений, Бардин, Браттейн и Шокли изобрели биполярный полупроводниковый транзистор. 15 ноября 1948 года в журнале «Вестник информации» А.В. Красилов опубликовал статью «Кристаллический триод». Это была первая публикация в СССР о транзисторах. был создан независимо от работы американских учёных.

Кроме пониженного энергопотребления и большей скорости реакции, транзисторы выгодно отличались от вакуумных ламп своими долговечностью и на порядок меньшими габаритами. Это позволяло создавать вычислительные блоки промышленными методами (конвейерная сборка ЭВМ на вакуумных лампах представлялась маловероятной из-за их размеров и хрупкости). Заодно решалась проблема динамического конфигурирования компьютера – небольшие периферийные устройства легко было отключать и заменять другими, что в случае с массивными ламповыми компонентами не являлось возможным. Себестоимость транзистора была выше, чем себестоимость вакуумной лампы, однако при массовом производстве транзисторные компьютеры окупались значительно быстрее.

Переход на транзисторные вычисления в советской кибернетике прошёл плавно – не было создано никаких новых КБ или серий, просто старые БЭСМы и «Уралы» перевели на новую технологию.

Полностью полупроводниковая ЭВМ 5Э92б, спроектированная Лебедевым и Бурцевым, была создана под конкретные задачи противоракетной обороны. Она состояла из двух процессоров – вычислительного и контроллера периферийных устройств – имела систему самодиагностики и допускала «горячую» замену вычислительных транзисторных блоков. Производительность равнялась 500000 операций в секунду для основного процессора и 37000 – для контроллера. Столь высокая производительность дополнительного процессора была необходима, поскольку в связке с ЭВМ работали не только традиционные системы ввода-вывода, но и локаторы. ЭВМ занимала больше 100 квадратных метров. Её проектирование началось в 1961-м, а завершилось в 1964-м году.

Уже после 5Э92б разработчики занялись универсальной транзисторной ЭВМ – БЭСМами. БЭСМ-3 осталась макетом, БЭСМ-4 дошла до серийного производства и была выпущена в количестве 30 машин. Она выполняла до 40 операций в секунду и являлась «подопытным образцом» для создания новых языков программирования, пригодившихся с появлением БЭСМ-6.

За всю историю советской вычислительной техники БЭСМ-6 считается самой триумфальной. На момент своего создания в 1965-м году эта ЭВМ была передовой не столько по аппаратным характеристикам, сколько по управляемости. Она имела развитую систему самодиагностики, несколько режимов работы, обширные возможности по управлению удалёнными устройствами (по телефонным и телеграфным каналам), возможность конвейерной обработки 14 процессорных команд. Производительность системы достигала миллиона операций в секунду. Имелась поддержка виртуальной памяти, кеша команд, чтения и записи данных. В 1975-м году БЭСМ-6 обрабатывала траектории полёта космических аппаратов, участвовавших в проекте «Союз-Аполлон». Выпуск ЭВМ продолжался до 1987-го года, а эксплуатация – до 1995-го.

С 1964-го года на полупроводники перешли и «Уралы». Но к тому времени монополия этих ЭВМ уже прошла – почти в каждом регионе производили свои компьютеры. Среди них были украинские управляющие ЭВМ «Днепр», выполняющие до 20000 операций в секунду и потребляющие всего 4 кВт, ленинградские УМ-1, тоже управляющие, и требующие всего 0,2 кВт электричества при производительности 5000 операций в секунду, белорусские «Мински», «Весна» и «Снег», ереванские «Наири» и многие другие. Особого внимания заслуживают разработанные в киевском Институте кибернетики ЭВМ «МИР» и «МИР-2».

Эти инженерные ЭВМ стали выпускаться серийно в 1965-м году. В известном смысле глава Института кибернетики, академик Глушков, опередил Стива Джобса и Стива Возняка с их пользовательскими интерфейсами. «МИР» представлял собой ЭВМ с подключенной к ней электрической печатной машинкой; задавать команды процессору можно было на человекочитаемом языке программирования АЛМИР-65 (для «МИР-2» использовался язык высокого уровня АНАЛИТИК). Команды задавались как латинскими, так и кириллическими символами, поддерживались режимы редактирования и отладки. Вывод информации предусматривался в текстовом, табличном и графическом видах. Производительность «МИРа» составляла 2000 операций в секунду, для «МИР-2» этот показатель достигал 12000 операций в секунду, потребление энергии составляло несколько киловатт.

ЭВМ второго поколения США

В США электронные вычислительные машины продолжала разрабатывать IBM. Впрочем, у этой корпорации был и конкурент – небольшая компания Control Data Corporation и её разработчик Сеймур Крэй. Крэй одним из первых брал на вооружение новые технологии – сперва транзисторы, а затем и интегральные схемы. Он же собрал первые в мире суперкомпьютеры (в частности, самый быстрый на момент своего создания CDC 1604, который долго и безуспешно пытался приобрести СССР) и первым стал применять активное охлаждение процессоров.

Транзисторный CDC 1604 появился на рынке в 1960-м году. Он был основан на германиевых транзисторах, выполнял больше операций, чем БЭСМ-6, но имел худшую управляемость. Однако уже в 1964-м (за год до появления БЭСМ-6) Крэй разработал CDC 6600 – суперкомпьютер, отличавшийся революционной архитектурой. Центральный процессор на кремниевых транзисторах выполнял лишь простейшие команды, всё «преобразование» данных переходило в ведомство десяти дополнительных микропроцессоров. Для его охлаждения Крэй применял циркулирующий в трубках фреон. В итоге CDC 6600 стал рекордсменом по быстродействию, обогнав IBM Stretch в три раза. Справедливости ради, «соревнования» БЭСМ-6 и CDC 6600 никогда не проводилось, а сравнение по числу выполняемых операций на том уровне развития техники уже не имело смысла – слишком многое зависело от архитектуры и системы управления.

Принципы третьего поколения ЭВМ

Появление вакуумных ламп ускорило выполнение операций и позволило воплотить в жизнь идеи фон Неймана. Создание транзисторов решило «габаритную проблему» и позволило снизить энергопотребление. Однако оставалась проблема качества сборки – отдельные транзисторы буквально припаивались друг к другу, а это было плохо и с точки зрения механической надёжности, и с точки зрения электроизоляции. В начале 50-х годов инженерами высказывались идеи интеграции отдельных электронных компонентов, но только к 60-м появились первые опытные образцы интегральных микросхем.

Вычислительные кристаллы стали не собирать, а выращивать на специальных подложках. Электронные компоненты, выполняющие различные задачи, стали соединять при помощи металлизации алюминием, а роль изолятора была отведена p-n-переходу в самих транзисторах. Интегральные микросхемы стали плодом интеграции же трудов как минимум четырёх инженеров – Килби, Леговеца, Нойса и Эрни.

Поначалу микросхемы проектировались по тем же принципам, по которым осуществлялась «маршрутизация» сигналов внутри ламповых ЭВМ. Затем инженеры стали применять так называемую транзисторно-транзисторную логику (ТТЛ), более полно использовавшую физические преимущества новых решений.

Немаловажным было обеспечение совместимости, аппаратной и программной, различных ЭВМ. Особенно много внимания уделялось совместимости моделей одних и тех же серий – до межкорпоративного и тем более межгосударственного сотрудничества ещё было далеко.

Советская промышленность была в полной мере обеспечена ЭВМ, однако многообразие проектов и серий начинало создавать проблемы. По сути, универсальная программируемость компьютеров ограничивалась их аппаратной несовместимостью – у всех серий были разные разрядности процессоров, наборы команд и даже размеры байтов. Кроме того, серийность производства ЭВМ была весьма условной – компьютерами обеспечивались лишь крупнейшие вычислительные центры. В то же время, отрыв американских инженеров увеличивался – в 60-х годах в Калифорнии уже уверенно выделялась Кремниевая долина, где вовсю создавались прогрессивные интегральные микросхемы.

В 1968-м году была принята директива «Ряд», по которой дальнейшее развитие кибернетики СССР направлялось по пути клонирования компьютеров IBM S/360. Сергей Лебедев, остававшийся на тот момент ведущим инженером-электротехником страны, отзывался о «Ряде» скептически – путь копирования по определению являлся дорогой отстающих. Однако другого способа быстро «подтянуть» отрасль никто не видел. Был учреждён Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники в Москве, основной задачей которого было выполнение программы «Ряд» – разработки унифицированной серии ЭВМ, подобных S/360. Результатом работы центра стало появление ЕС ЭВМ в 1971-м году. Несмотря на сходство идеи с IBM S/360, прямого доступа к этим компьютерам советские разработчики не имели, поэтому проектирование ЭВМ начиналось с дизассемблирования программного обеспечения и логического построения архитектуры на основании алгоритмов её работы.

Разработка ЕС ЭВМ велась совместно со специалистами из дружественных стран, в частности, ГДР. Однако попытки догнать США в сфере разработки компьютеров завершились крахом в 1980-х годах. Причиной фиаско послужил как экономический и идеологический спад СССР, так и появление концепции персональных компьютеров. К переходу на индивидуальные ЭВМ кибернетика Союза была не готова ни технически, ни идейно.

Его создал советский артиллерийский полковник Евгений Мурзин

Пришло время нового звука. Мы живем в мире электронной музыки. Она рвется из колонок, "заводит" ночные клубы, щебечет неземными соловьями на изысканных концертах и долбит по ушам из-за стенки, когда в соседней квартире балдеет молодежь. ХХI век на дворе, не на клавесине же играть. Но у любого явления есть история. Потому вспомним, что первый в мире музыкальный синтезатор изобрел полковник Советской Армии Евгений Мурзин. Это было в далеком 1958 году, еще до появления заграничных "Синти-100", "Супермугов" и задолго до изобретения всевозможных "Ямах", которые сегодня поют и барабанят даже в московских подземных переходах.

Когда в "Бриллиантовой руке" загипсованная лапа гоняется за Гешей (Мироновым), а потом хватает его за нос...

Когда в "Солярисе" давящим звуковым фоном идет тяжелое, переливающееся гудение — океан тревожится, нервы взвинчены...

Когда в "Приходите завтра" ошалевшая от Москвы Фрося Бурлакова падает в обморок у трех вокзалов...

Когда в "Освобождении" травится Гитлер...

А еще в "Сибириаде"...

А еще в "Зеркале"...

И во множестве других не столь памятных фильмов, в бесчисленном количестве мультиков и научно-популярных лент нужный звуковой эффект достигался с помощью синтезатора АНС. Иногда про это сообщалось в титрах (в "Солярисе", например), чаще — нет. На АНСе воспроизводились не только шумы, он использовался при написании музыки, причем какие имена с ним связаны! Шнитке... Губайдулина... Денисов... Артемьев...

АНС изобрел военный инженер Евгений Александрович Мурзин, носивший погоны полковника и пушечки в петлицах. Впрочем, форму Мурзин надевал нечасто, по натуре был человеком штатским. Музыку любил, особенно Скрябина. Собственно, со Скрябина все и началось...

Прицел на Сталинскую премию

Мурзин перед войной учился в Институте инженеров коммунального хозяйства. Собирал пластинки — сначала джаз, потом классику. Стал постепенно завзятым меломаном. Однажды попал на концерт, где исполнялся Скрябин, — и вышел потрясенный.

Великий Скрябин — гений, аристократ духа, мистик, эстет, Скрябин — небожитель-философ, мечтавший объединить музыку, цвета, запахи, пластику, Скрябин, ощущавший себя мессией искусства как новой религии, — и этот парень из предвоенной общаги коммунхозовского института, где веселые студенты приветствовали друг друга коротким рывком кулака сверху вниз (намек на дерганье унитазной цепочки), сын ивановской ткачихи...

Странное пересечение? Не такое странное. Говорят, Скрябин рассчитан на подготовленного слушателя. Но Мурзин и был подготовленным! Жадно читал, интересовался всеми науками на свете. Блестящие мозги, отличные руки. Без конца изобретал, фонтанировал идеями — то усилители биотоков головного мозга, то какие-то особые гидравлические клапаны, то ускорители частиц. Он и потом, когда пришло время, очень легко из коммунальщика переквалифицировался в баллистика-расчетчика, потом — в оптика-механика, затем — в электронщика; все как-то естественно, без особого напряжения. Самородок.

Композитору Скрябину было тесно в рамках тогдашней музыкальной системы — задорный студент Мурзин задумался, как эти рамки расширить. И придумал фотоэлектронный оптический синтезатор звука. Гордо пошел с чертежами по тогдашним корифеям — композиторам, звукооператорам, профессорам-акустикам. Получил ушат холодной воды на голову.

Отличная идея, сказали ему. И даже теоретически вполне воплотимая в жизнь. Но кто это будет делать? Молодой человек, вы предлагаете дорогую, невероятно сложную в производстве вещь. Да, она полезна при сочинении музыки — но сколько их в стране, сочинителей музыки? Причем таких, которые не пишут марши, а ищут космические созвучия?

Разговор происходил в начале 1941 года. Служить Мурзина направили в артиллерию. На фронте он немедленно озаботился вопросом: как сделать, чтобы пушки его батареи били точнее? Придумал схему электромеханического поправочника для управления огнем. Послал командованию. Вскоре был отозван с фронта и прикреплен к одному из номерных НИИ в должности "военного изобретателя". Там и остался после Победы. За разработку зенитного прицела нового типа получил по закрытому списку Сталинскую премию. Эта работа была зачтена ему как кандидатская диссертация.

Перечисление всего, что полковник Мурзин наизобретал во славу советской артиллерии (а потом — ПВО, ракетных войск, ВВС), заняло бы слишком много места. Упомянем только, что был он, например, главным конструктором систем управления огнем летающего командного пункта войск ПВО — понятен уровень? Мог сделать карьеру, стать генералом, доктором наук — но ему это было неинтересно. Мурзину нравилось изобретать. И возиться с АНСом.

АНС — это сокращенное "Александр Николаевич Скрябин". Так в честь любимого композитора Мурзин назвал тот самый фотоэлектронный синтезатор, нереальность выпуска которого ему доказывали здравомыслящие люди.

Юлия Евгеньевна, дочь Мурзина, в нашем разговоре обронила: отец любую проблему (в том числе и жизненную) рассматривал как инженерную задачу. Есть идея, которую надлежит реализовать. Действительно, ни один завод за АНС не возьмется. Ну и не надо завода! Можно справиться своими силами. Материалы? Что-то купит, что-то достанет. Как изготовить механическую часть? При НИИ опытное производство, там изумительные мастера — слесари, токари... Договорится. Деньги? Он неплохо зарабатывает. (Для понимания личности: если приходилось выбирать — детали для АНСа или новые туфли для жены, Мурзин выбирал детали, и дома это считалось само собой разумеющимся).

В реальности все выглядело так. Конец сороковых — начало пятидесятых. Скромный жилгородок на московской окраине при НИИ: двухэтажные бараки с удобствами во дворе, белье на веревках между деревьями. В бараках живут сотрудники с семьями — элита оборонки, профессора, доктора наук, генералы... Одна из комнат — Мурзиных. Евгений Александрович пришел с работы, наскоро поел — и садится паять. Жена со своими делами разобралась — и тоже паять. Дочка маленькая, ей паять не доверяется, но зато она уже отлично знает, где какая лампа, какое сопротивление, потому — "подносчица снарядов". В выходной могут заглянуть гости. Им запросто предложат паяльники — и милая светская беседа потечет в канифольной дымке. Гости у Мурзиных были, как правило, из старых друзей, не удивлялись.

АНС требовал высококачественной оптики, в СССР такая не производилась. Но Мурзин по линии своего НИИ был направлен в ГДР. Параллельно с основным заданием на цейссовских заводах нахально заказал все, что было нужно ему лично.

Столамповый усилитель... Два специальных, особо точных, самостоятельно собранных магнитофона... Электропривод... Отдельная эпопея — изготовление и градуировка стеклянных дисков (собственными руками, по своим расчетам, на специально сконструированном станке). Со временем у Мурзиных появилась скромная дачка, производство переместилось туда.

Так продолжалось двенадцать лет. В 1958 году АНС (действующий макет) был готов. На даче он занимал половину комнаты. Но Мурзин был не только классным инженером, но и хитроумным дипломатом. Он договорился с Татьяной Григорьевной Шаборкиной, тогдашним директором Дома-музея Скрябина, — и АНС переехал туда.

Охота делать балалайку

АНС стал сенсацией. Скрябинский музей был одним из главных культурных центров Москвы — музыкальные вечера, концерты для элитной публики. Всем, естественно, демонстрировался мурзинский аппарат. Ведущие композиторы и музыканты, электронщики и акустики оставляли в книге отзывов восторженные записи. Их можно понять — новый инструмент фантастически расширял профессиональные возможности. В обычной октаве 12 звуков, в ансовской — 72. 720 звуковых дорожек чистых тонов — то есть реально сконструировать любой звук, музыкальный, природный, неземной... Эти звуки можно было накладывать друг на друга, и на выходе получался аккорд оркестра, шум прибоя, пение загадочной птицы — что угодно. Завораживал сам процесс работы: клавиатуры не было, на покрытом специальной непрозрачной мастикой стекле прочерчивалась линия, через нее пускался световой луч на фотоэлементы — в общем, музыкальная фраза как бы рисовалась.

Более того! Оказалось, что изобретение востребовано временем. Это ведь начало шестидесятых, время первых полетов в космос. Возник общественный спрос на "космическую" музыку. Именно АНС позволял такую музыку писать.

И еще... Выяснилось, что собранный на коленке в окраинном бараке АНС — первый в мире музыкальный синтезатор. Все, что до этого делалось в Германии, Венгрии, США, на порядок отставало от мурзинского инструмента. То есть опять-таки советский приоритет.

Тут надо специально уточнить: речь не идет о привычных сегодня концертных синтезаторах, на которых играют клавишники. Концертные синтезаторы — уже даже следующий этап. АНС был синтезатором студийным и предназначался не для исполнения, а для извлечения и записи новых созвучий. Но именно на новых созвучиях стоит новая музыка, и потому АНС законно занимает место в фундаменте здания. И еще... На Западе думали над такой аппаратурой, которая имитировала бы традиционные инструменты — один синтезатор заменяет целый оркестр! АНС это тоже может, но цель изначально ставилась другая. Мурзин говорил: зачем подражать скрипке? Скрипка и есть скрипка, ее никто не отменяет! Дополнить скрипку — вот что интересно!

Через старых друзей "наверху" он пробил невероятную вещь — при институте решением Госкомэлектроники была организована специальная лаборатория по производству АНСов. Задача — подготовка промышленного образца и разработка документации для запуска в серию. Срок — три года. Начальник лаборатории, естественно, Мурзин.

Нельзя сказать, что начальство к указанию отнеслось с восторгом. "Охота делать свою балалайку — делай! — в сердцах сказали ему. — Но ты же понимаешь, какое это понижение в должности". Мурзин понимал: с уровня главных конструкторов, с руководителя одного из ведущих отделов, идти на какую-то временную лабораторию... Но уж больно хотелось сделать "балалайку".

Получив лабораторию, Мурзин начал набирать штат. В "Технике молодежи" как раз вышла статья про АНС, и к Евгению Александровичу стали приходить вдохновенные молодые люди, мечтавшие породнить алгебру техники с гармонией музыки. Двоих выделим особо. Первый — только что демобилизовавшийся из армии Станислав Крейчи: с того момента и по сей день его жизнь связана с АНСом. Второй — юный выпускник консерватории, принятый на странную должность "инженер-композитор". Его звали Эдуард Артемьев.

"Я понял самоценность звука"

Сегодня Эдуард Артемьев — живой классик. Про те времена он вспоминает так: "После консерватории мне довелось познакомиться с Евгением Мурзиным и его синтезатором АНС. Ошеломляющее впечатление. Мир, которого я раньше не слышал... Я понял самоценность звука, его способность вмещать в себя макромир и микромир". Тогда Артемьев только начинал. Но Мурзина поддерживали фигуры повесомее.

"Министру культуры СССР Фурцевой Е.А.

Многоуважаемая Екатерина Алексеевна!

Государственный комитет Совета Министров СССР по радиоэлектронике закончил в 1961 г. разработку промышленного образца электронного музыкального инструмента — АНС. (...) АНС в руках композитора является средством производства музыки. (...) Мы полагаем, что инструменты АНС (...) могли бы быть установлены в тех точках, где в настоящее время ведутся основные работы для записи звука для радио, кино, театров и т.д. Для обобщения опыта использования АНСов при Министерстве культуры СССР должна быть создана центральная студия электронной музыки...

Первый секретарь Союза композиторов СССР Т. Хренников

Первый секретарь Союза композиторов РСФСР Д. Шостакович"

Есть масса историй про талантливых изобретателей, которые мыкались со своим открытием, умирали в нищете. Но они не про Мурзина. Помните слова дочери, что отец рассматривал жизненные проблемы как инженерные задачи? Первая цель достигнута — АНС сделан (и узаконен в правах). Но красивую вещь надо красиво подать. Мурзин сумел и это. Он знал, где какие кнопки нажать, какие аргументы выложить. "Пиарить" умел, говоря сегодняшним языком. Между прочим, тоже не лишнее искусство.

Я уже сказал про общественный спрос на "космическую музыку". СССР лидерствовал в великой гонке: первый спутник, Гагарин... Идеологически карта разыгрывалась вовсю. Для советских выставок в Париже и Лондоне был снят полиэкранный фильм "К звездам". Музыку к нему срочно написали на АНСе Артемьев и Крейчи. И фильм, и музыка вызвали много разговоров на Западе.

Сам АНС гордо выставили на ВДНХ. Инструмент еще находился в доводке, но это ничего: как раз магические манипуляции с рисованием на стекле заставляли толпиться ошеломленную публику.

А главное — впереди Выставка достижений советской промышленности в Генуе! Ее успех очень важен для Итальянской компартии! Что представит Госкомитет по электронике? Осциллографы? Телевизоры? Не удивишь. А вот АНС...

Настоящие должности Мурзина в дни выставки, естественно, не назывались. Простой советский инженер, скромняга-изобретатель. С АНСом попали в самую точку — русский синтезатор вызвал фурор. Какие-то бизнесмены предлагали Мурзину продать машину, Мурзин, как подобает скромному советскому инженеру, гордо отказывался.

В 1967 году была наконец организована Экспериментальная студия электронной музыки — та, о которой просили Хренников и Шостакович. В один день Мурзин ушел в запас, уволился из института и стал ее руководителем.

Студию закрепили за фирмой "Мелодия", а разместили на первом этаже Дома-музея Скрябина. Там была коммуналка на десять семей. Требовались напористость и связи Мурзина, чтобы на уровне ЦК добиться решения: коммуналку расселить. Десять семей разъехались по десяти новым квартирам — а говорите, что от электронной музыки никакого проку!

Музыка разъяренного роя

Через много лет эту студию назовут "одним из очагов московского музыкального андерграунда". Правда, тот же Эдуард Артемьев не согласен: те, кого числили в так сказать "музыкальных диссидентах", лишь начинали с электронной музыки, дальше пошли своим путем. Но поначалу с АНСом действительно связано творчество самых знаковых фигур советского композиторского авангарда.

..."Есть что-то мистическое в том, как она слышит голоса — японского кото, привычных скрипок и саксофонов или синтезатора (в 1967 году Губайдулина пришла в московскую Экспериментальную студию электронной музыки, где вместе с коллегами осваивала отечественный синтезатор АНС, созданный инженером Евгением Мурзиным), как соединяет их со всякими барабанчиками и колокольчиками. Как будто проникает в души инструментов". Это из литературы о Софии Губайдулиной. Крейчи вспоминает, что Губайдулина возникла на горизонте первой — тоненькая, черноглазая девушка. АНС еще стоял на ВДНХ, девушка сказала, что зовут ее Соней, она аспирантка консерватории, пишет музыку к мультфильму "Маугли". Там есть сцена атаки диких пчел, хочется мелодию построить на гуле разъяренного роя, можно ли попробовать?

Потом начал заходить в студию седоватый крепыш со светлыми внимательными глазами. Крейчи запомнилось, что он никогда не улыбался — даже если шутил. Очень четко и логично мыслил — сказывалось математическое образование. Звали его необычно, но имя очень подходило — Эдисон. Эдисон Денисов. Он держал себя так, что никому не приходило в голову назвать его, например, Эдик — только Эдисон или Эдисон Васильевич.

Альфред Шнитке в 1969-м написал на АНСе "Электронный поток". "Это мое единственное электронное произведение, если не считать отдельные опыты в киномузыке. Запись его происходила в Музее Скрябина... Я работал с АНСом долго, практически больше года и чуть ли не ежедневно, но сочинил только одно это произведение". Шнитке появился на телеэкранах в перестройку, уже тяжелобольным, потому запомнился изможденным лицом, измученным взглядом. А тогда это был молодой, худощавый, очень интеллигентный человек. И волосы еще носил не до плеч. Длинные, по моде, но не до плеч.

Еще были Шандор Каллош, Олег Булошкин, Александр Немтин, учивший инженера и музыканта Крейчи композиторской науке... Все показывали в студии свою музыку, о ней спорили. Мурзин слушал, но восторгов не выказывал. Он любил Скрябина. И джаз. Кстати, сам ни одним инструментом не владел. Ничего, Страдивари тоже на скрипке не играл.

В опалу "московская тройка" (Губайдулина, Денисов, Шнитке) попала позже. Считается, что из-за этого студию и закрыли. Все и так, и не так. Причина номер один все-таки смерть Мурзина. Юлия Евгеньевна: "Если бы отец был жив! Он бы что-нибудь придумал! С его-то связями, с его умением убеждать..." Но Мурзин начиная с 1969 года тяжело болел. И, зная о своей болезни, загнал себя работой. Задумал книгу о проблемах эстетики (проблемы эстетики тоже волновали этого инженер-полковника, изобретателя зенитных прицелов и систем наведения ракет), писал, торопился, боялся не успеть. Умер в 1970-м.

Про человека, который его сменил (ныне тоже покойного), плохо не говорят, говорят иначе: был другим. Он сделал для студии немало, но... Дипломатичный Мурзин, например, отправляя подчиненного по министерским кабинетам, наставлял: "Ивану Ивановичу надо сказать то-то. Петру Петровичу — это. Ни в коем случае не говорить про... Повтори!" И лишь когда сотрудник все повторял правильно, благословлял в поход. Тот, кто сменил Мурзина, напротив, был по характеру эмоциональным, взрывным. Дураку в глаза резал: ты — дурак! Качество симпатичное, однако если отвечаешь за дело...

Словом, очень скоро против студии было настроено все начальство. Заодно подкатывала технологическая революция: появились японские и английские студийные синтезаторы. В чем-то они уступали АНСу, но в чем-то превосходили: были компактнее, удобнее в работе, с привычной клавиатурой. Не за горами были и концертные синтезаторы, зарождалась целая индустрия. И вдобавок ко всему этому в одном западногерманском журнале появилась статья о советских композиторах-авангардистах. В статье писалось, что в Советском Союзе их главные произведения не исполняются и приютом для гонимых экспериментаторов является студия электронной музыки...

В общем — сокращение штатов.

Диалог с дельфинами

Всего АНСов было два: тот, первый, собранный Мурзиным "на коленке", плюс выпущенный лабораторией в качестве промышленного образца. По некоторым данным было три, якобы в лаборатории сделали два экземпляра, но Крейчи это наотрез отрицает: сборка шла у него на глазах. Легенда о третьем АНСе, считает он, возникла с подачи заводского начальства, которое под мурзинские эксперименты много чего посписывало.

Когда студию закрыли, встал вопрос: что с этими шкафами делать? Крейчи незадолго до того перешел работать в МГУ, занимался синтезом звучащей речи. В результате полюбовного соглашения между двумя организациями "промышленный" экземпляр передали на баланс университету. АНС начал учиться говорить. Станислав Антонович вспоминает жутковатое ощущение, которое у него — даже у него! — возникало, когда после долгой штриховки на стеклянном экране машина вдруг отчетливо произносила: "Ма-ма мы-ла Ма-ню". Еще АНС, способный воспроизводить любые звуки, использовался для изучения языка дельфинов. На инструменте записывали реплики (или как это назвать?), потом проверялось, ответят ли дельфины. Дельфины отвечали. Работы, естественно, были полусекретными: заказчиком выступал ВМФ.

Все это как бы оправдывало существование АНСа и позволяло полуофициально использовать по прямому назначению: нетрадиционная музыка, звуковые эффекты. Фильмы, в которых он звучит, мы вспомнили в начале материала. "Наколеночный" АНС долго стоял в скрябинском музее, потом исчез — концов уже не сыскать. Таким образом в МГУ сегодня находится единственный в бывшем СССР (и в мире!) экземпляр.

Обломок Атлантиды

Внешне АНС чем-то напоминает антикварный буфет. Весу в нем больше тонны.

Упрятавшийся в одной из боковых комнаток гигантских лабиринтов МГУ, аппарат в общем благополучно пережил бурные годы перестройки. Его нынешние приключения соответствуют времени: например, в здании был пожар, при тушении пролили двадцать три машины воды; Крейчи той ночью чуть инфаркт не хватил, но ничего — АНС чудом не зацепило. Или бомж проскользнет через проходную, его ищут, и, не найдя ключа, охрана взломает комнату — АНС потом долго стоит за опечатанной дверью, не подойти.

Его дальнейшая судьба? Идеальный вариант — специальная студия. Но понятно, что это для богатой страны. Станислав Антонович говорит: пусть пока стоит где стоит, все равно, кроме меня, никто в мире эту машину наизусть не знает.

Несмотря на компьютерную эру, возможности АНСа как источника звукового материала еще далеко не исчерпаны — так утверждают абсолютно все.

По-своему он уникален, как скрипка Страдивари или Амати, даже больше. Во-первых, действительно единственный экземпляр на свете, во-вторых, если не дай бог что — уже не восстановишь, технологическая эра сменилась. Где сейчас найдешь радиодетали конца 1950-х годов? Потому невозможно ответить на вопрос, сколько АНС стоит.

К нему ходят на ознакомительные занятия студенты Гнесинки и консерватории, регулярно приезжают любознательные иностранцы, пишущие научные труды по истории электронной музыки.

Господи, а ведь действительно — уже история! И не только музыки... Как объяснить молодым, что были времена, когда гении оборонки, отрывая у семьи куски, вечерами в барачных комнатах ваяли такие вот АНСы (или романы, или философские труды)... Когда слова "космос", "престиж страны" звучали магически, под эту марку удавалось провернуть самый фантастический проект... Когда ЦК КПСС принимал решения по задачам Итальянской компартии и проведению советских промышленныхвыставок за рубежом... Когда гоняли композиторов, пишущих "не так" (а сейчас иди не хочу на концерт, все равно в зале лишь друзья автора да узкий круг ценителей)... Когда власть зорко следила, что напишет какой-нибудь пятистепенный западногерманский журнал, и делала оргвыводы (тоже забытое слово). Когда интеллигенты спорили о "Солярисе", и страна впервые хохотала над "Бриллиантовой рукой"...

Все кануло, словно Атлантида. ХХI век на дворе, хватит ностальгировать. Загоняем диск, врубаем. Только когда ударит из колонок компьютерным ритмом — вспомним, как начиналась эра нового звука.

Сергей Нехамкин, X-Libri

30 декабря 1922 на Первом Всесоюзном съезде Советов главами делегаций был подписан Договор об образовании СССР. Первоначально в состав СССР входили только 4 союзные республики: РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР, Закавказская СФСР, а на момент распада Союза в 1991 году союзных республик было 15. Сегодня многим истинность достижений этой страны кажется спорной, учитывая, какой ценой за эти достижения пришлось заплатить, но невозможно отрицать и тот факт, что эпоха СССР стала временем глобальных перемен во всех отраслях жизни страны. Сегодня о достижениях великой страны и о том, о чём её гражданам предпочитали не говорить.

1920 – 1930-е годы: электрификация всей страны и великие стройки

Главным достижением Страны Советов 1920-х годов стала электрификация страны, борьба с беспризорностью и ликвидация безграмотности. Для всех советских граждан медицинское обслуживание и образование стали бесплатными. В Крыму открылся детский оздоровительный лагерь «Артек».

1930-е годы вошли в историю как время великих строек: в рекордные сроки был построен Беломорско-Балтийский канал, введены в строй агрегаты на ДнепроГЭСе. Страна взяла курс на индустриализацию. Размах получили разработки отечественных учёных, связанные с сельским хозяйством - борьбой с засухой, механизацией, химизацией и повышением урожайности. Начинает развиваться новое направление науки - ядерная физика.

Именно в эти годы снимаются первые советские фильмы «Броненосец Потемкин» Сергея Эйзенштейна, «Цирк» и «Веселые ребята» Григория Александрова, Шолохов пишет свой роман «Тихий Дон», за который позже он получил Нобелевскую премию по литературе.

1920-е – 1930-е годы: время репрессий

Большевики начали репрессии против политических противников сразу после Октябрьской революции. Но продолжались они и в 30-е годы. Тогда широко была распространена борьба с «вредительством», саботажем, политическими преступлениями, большая часть дел по которым была фальсифицирована, и борьба с кулаками. Только за период с августа 1937 по ноябрь 1938 было казнено 390 тыс. человек и 380 тыс. отправлено в ГУЛАГи. Это время вошло в историю и как время репрессий в отношении этнических меньшинств, в частности немцев, латышей, поляков, румын и болгар.

Символ счастливого детства в СССР – улыбающаяся девочка на руках у Иосифа Сталина. Это 6-летняя Геля Маркизова, которая приехала в Кремль со своим отцом, одним из руководителей делегации от Бурят-Монголии.

Правда, тогда никто и представить не мог, что уже через год девочке придётся сменить фамилию, а её лицо пропаганда отдаст самой известной пионерке страны Мамлакат Наханговой. А всё потому, что отца Гели назвали шпионом японской разведки и расстреляли, а она закономерно стала дочерью врага народа.

1940 – 1950-е годы: победа над фашизмом и развенчание культа личности

1940-е отметились страшной войной, победой над фашизмом и началом восстановления страны. В это время в Москве построены лучшие произведения сталинского ампира: комплекс высотных зданий в разных районах столицы, получивший название «7 сестер» и новые станции столичного метро. Именно в это время начинается «холодная война» и гонка вооружений между Западом и СССР. Это подтолкнуло к созданию лучших образцов советской военной техники.

8 марта 1950 года СССР официально объявил о наличии атомной бомбы, положив конец американской монополии на самое разрушительное в мире оружие. В 1953 году СССР сообщает и об успешном испытании водородной бомбы. В период с 1954 по 1960 осваиваются целинные земли Казахстана, Урала, Поволжья, Сибири и Дальнего Востока. В 1957 на воду спущен атомный ледокол «Ленин». Именно в это время впервые с 1908 года советские ученые получили несколько Нобелевских премий.

В 1956-ом Никита Хрущёв выступает на XX съезде КПСС с докладом «О культе личности и его последствиях», в котором развенчивает культ личности покойного «отца народов». В 1961 тело Сталина вынесли из Мавзолея. Начались массовые переименования: Сталинград - в Волгоград, столицу Таджикской ССР Сталинабад переименовали в Душанбе. Повсеместно демонтировали памятники Сталину, а многие художественные фильмы подвергли цензуре с целью избавления от «навязчивого образа».

В эти годы по всей планете гремит слава русского балета, а одним из самых весомых событий культурной жизни становятся Гастроли Большого театра.

В 1958 фильм «Летят журавли» Михаила Калатозова получил Золотую пальмовую ветвь на фестивале в Каннах. И в этом же году присудили Борису Пастернаку за роман «Доктор Живаго». Правда, поэта от премии вынудили отказаться, а роман в СССР так и не был напечатан.

1950-е годы: время умалчивания неудач

Советским гражданам о неудачах предпочитали не рассказывать. Так ещё в 1957 году, задолго до Чернобыльской аварии, случилась более масштабная катастрофа, связанная с распространением ядерных веществ. Авария в Кыштымске оставила без домов 11 тыс. людей, радиоактивному воздействию подверглись порядка 270 тыс. человек. В первый раз о трагедии упомянули только в 1960 году, а о её последствиях известно стало только в начале 2000-х.1960 – 1970-е годы: лидерство в космосе и в хоккее

1960-е годы для СССР стали временем лидерства в мире космических технологий, которое началось с полёта в космос первого человека – Юрия Гагарина. Даже злопыхатели СССР называли это событие «неподдельным достижением советского времени».

1960-е – это ещё и годы мирового признания культуры страны Советов. Нобелевскую премию по литературе получает Михаил Шолохов. Скрипач Давид Ойстрах не только собирает концертные залы по всему миру, но и становится членом Американской академии наук и искусств в Бостоне, почётным членом Национальной академии «Санта-Чечилия» в Риме, член-корром Академии искусств в Берлине, Бетховенского общества, Шведской музыкальной академии в Стокгольме, почётным доктором музыки Кембриджского университета и кавалером орденов ряда европейских стран. На мировой оперной сцене гремят имена Ирины Архиповой, Елены Образцовой, Галины Вишневской, Майи Плисецкой, Тамары Синявской, Рудольфа Нуреева, Натальи Макаровой и Михаила Барышникова. Фильм Андрея Тарковского «Иваново детство» на Венецианском фестивале получает «Золотого льва».

В период с 1970 года по 1973 происходят первые в мире мягкие посадки на Венеру советских космических станций Венера-7, Венера-8, Венера-9 и Венера-10. Начинается главная комсомольская стройка страны – строительство Байкало-Амурской магистрали (БАМа). 1970-е стали ещё и триумфом советского хоккея.

В 1977 году право граждан СССР на бесплатное образование всех уровней (от начального до высшего) закрепили 45-ой статьёй Конституции.

1960 - 1970-е годы: экологические катастрофы и эпоха застоя

Кто-то считает брежневскую эпоху «золотым веком», записывая на счёт этого времени построенные заводы, статистику роста, построенные заводы, гениальные фильмы и другие непревзойдённые достижения. Обличители «застоя» констатируют провалы снабжения населения, дефицит товаров, низкое качество продукции и разрушительные экологические последствия хозяйственной деятельности.

В частности, в 1960-х из-за орошения Аральское море, которое в ту пору было четвёртым по величине озером в мире, начало высыхать. С 1960 года до 2007 его площадь поверхность этого водоёма сократилась с 68,90 тыс. км. кв. до 14,1 тыс. км. кв.

1977 год запомнился гражданам СССР серией террористических актов в Москве. Взрыва было три: в вагоне московского метро между станциями «Измайловская» и «Первомайская», в торговом зале продуктового магазина на Большой Лубянке и около продовольственного магазина на Никольской. В результате 7 человек погибли, 37 получили ранения. Главным организатором и руководителем терактов был признан Степан Затикян, армянский националист, который жаждал «наказать русских за угнетение армянского народа». Против вынесенного ему смертного приговора выступили советские диссиденты, а в частности А. Д. Сахаров.

Период 1980-х начался с Московской Олимпиады. В 1981 фильм «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова получает «Оскар». Известно, что позже Рональд Рейган, готовясь к встрече с Михаилом Горбачёвым, посмотрел этот фильм 8 раз, пытаясь «понять загадочную русскую душу».

В конце 1980-х на политическую арену выходит Михаил Горбачёв. В стране начинает витать дух свободы, перестройки и гласности. Мало кто мог предположить, что страна вышла на финишную прямую своего существования. 15 ноября 1988 года советский корабль-космоплан многоразовой транспортной космической системы «Буран» совершил свой первый и единственный полёт, завершив, пожалуй, эпоху достижений СССР.

Наши двигатели РД-181 США по сей день используют в своих ракетах-носителях

26 декабря 1991 года прекратил свое существование Советский Союз. Первая в мире страна, которая стала великой, сделав ставку не на элиту, а на трудовой народ. За считанные десятилетия СССР обошел страны полуторавекового капитализма практически во всем - триумф науки и производства сопровождали блестящие достижения здравоохранения, культуры и спорта. Но либеральные элиты, предавшие Родину, из кожи вон лезут, чтобы вычеркнуть из памяти любые наши достижения недавнего прошлого и представить Советский Союз государством полуголодным, слабым и отсталым. В год 25-летия распада СССР не грех напомнить, чем вправе гордиться Россия - правопреемница великой державы.

Если зарыться в архивах, то об успехах любой из отраслей советской промышленности, науки и техники можно написать объемистые тома. Мы же напомним лишь о немногих свершениях за 70 лет существования Советского Союза.

Атомная энергия

1928 год. Открытие квантовой природы радиоактивного альфа-распада. Явление, известное с 1896 года, впервые получило революционное теоретическое обоснование.

1937 год. В Радиевом институте в Ленинграде запущен первый в Европе циклотрон.

1954 год. В СССР испытан «Токамак» - первая в мире установка для управляемого термоядерного синтеза. На ней была достигнута рекордная температура плазмы - 10 миллионов градусов.

1954 год. В Обнинске дала ток первая в мире атомная электростанция.

1957 год. В Дубне создан первый в мире синхрофазотрон. Грандиозный прибор фантастических размеров стал революционным открытием для всей мировой ядерной физики.

1976 год. В Нижнем Архызе на Кавказе установлен крупнейший в мире «Большой телескоп азимутальный» (БТА), способный видеть звезды до 26-й величины.

Космос

1957 год. Запущен первый в мире искусственный спутник Земли, что пресса США расценила как «...уничтожающий удар по престижу Соединенных Штатов».

1959 год. На Луну спущен аппарат, предоставивший землянам первый в истории снимок обратной стороны Луны.

1961 год. Юрий Гагарин в космосе! Целых 108 минут.

1963 год. Впервые на орбиту отправилась женщина - Валентина Терешкова.

1964 год. Полет первого многоместного космического корабля.

1965 год. Алексей Леонов первым в мире вышел в открытый космос.

1966 год. Станция «Луна-9» впервые в мире совершает мягкую посадку на поверхности Луны в Океане Бурь.

1970 год. Лунный грунт бороздит «Луноход-1».

1971 год. Создана одномодульная космическая станция «Салют».

1976 год. Начало работ по созданию ракетного двигателя РД-170 - самого мощного до сих пор на жидком топливе. Новые РД-180 и РД-181 США закупали у нас вплоть до весны 2015 года. Последняя сделка - продажа 60 двигателей.

1986 год. В космосе смонтирована многомодульная станция «Мир».

1988 год. Полет совершил «Буран» - многоразовая космическая система.

Военная техника

1939 год. Танк КВ («Клим Ворошилов»). Немцы считали его лучшим тяжелым танком Второй мировой войны, который ни одна их пушка «не берет».

1940 год. Танк Т-34 позже стал лучшим средним танком Второй мировой. И самым массовым - было изготовлено 60 тысяч штук.

1941 год. 3 августа на Ленинградском фронте был произведен первый залп батареи «Катюш» - легендарной артиллерийской реактивной установки. За годы войны промышленность выпустила более 10 тысяч штук этого грозного оружия.

1943 год. Триумф тяжелого танка ИС-2. Его орудие в 1,6 раза превышало мощь пушки лучшего немецкого танка «Тигр-2.1».

1944 год. На фронт прибыли Як-3 - самые маневренные истребители Второй мировой войны. 1946 год. В войска поступили первые отечественные реактивные истребители Як-15.

1949 год. На вооружение принят автомат Михаила Калашникова АК-47 - самое массовое стрелковое оружие в мире. Его закупали армии более 50 стран. Выпущено свыше 70 миллионов штук

1949 год. 29 августа была испытана первая отечественная атомная бомба РДС-1. Наши ученые и инженеры смогли в условиях послевоенной разрухи сделать оружие сдерживания агрессоров за 2 года 8 месяцев. В США, не воевавших на своей территории, ушло лишь на месяц меньше.

1953 год. 12 августа на Семипалатинском ядерном полигоне прошли успешные испытания первой в мире водородной бомбы.

1964 год. Принята на вооружение первая в мире межконтинентальная баллистическая ракета Р-7.

1964 год. Серийный истребитель МиГ-25 установил рекорд скорости - 3000 км/ч.

1969 год. Атомная субмарина «Анчар» (К-222) достигла подводной скорости свыше 80 км/ч.

1975 год. Принят на вооружение МиГ-31 - лучший истребитель эпохи «холодной войны». На его базе позже был создан МиГ-31М, который и в 2015 году считается одним из лучших в мире в своем классе. Всего на различных модификациях МиГ-31 установлено свыше 30 мировых рекордов.

1976 год. Начата разработка ударного вертолета КА -50 («Черная акула»). Принят на вооружение в 1995 году. Выпущено 15 штук.

1978 год. Поставлен на боевое дежурство стратегический ракетный комплекс шахтного базирования Р-36М (по классификации НАТО SS-18 «Сатана») - самый мощный в мире.

1981 год. Спущена на воду крупнейшая в мире атомная подводная лодка типа «Акула». Построено шесть субмарин этого типа.

1986 год. Создан полноприводный тягач МАЗ-7907, единственная в мире машина с 24 ведущими колесами. Мощность 1250 л. с.

1987 год. На вооружение поставлен боевой железнодорожный комплекс 15П961 «Молодец» - стратегический ракетный комплекс подвижного базирования. США безуспешно пытались создать такой же.

1987 год. Принят на вооружение АН-124 «Руслан», транспортный самолет с рекордной для того времени грузоподъемностью 50 тонн. Выпущено 56 машин.

1988 год. В строй вошло самое большое судно на воздушной подушке в мире - десантный корабль «Зубр».

1989 год. В войска поступил Су-30 - первый в мире серийный многоцелевой тяжелый истребитель поколения 4+ , обладающий сверхманевренностью.

Гражданская авиация и флот

1955 год. Рейсы начал совершать пассажирский самолет Ту-104, до 1958 года - единственный в мире эксплуатируемый реактивный лайнер.

1957 год. Спущен на воду атомный ледокол «Ленин» - первый в мире.

1957 год. Стал стартовым для судов на подводных крыльях «Ракета», «Метеор», «Комета» и других.

1965 год. Авиасалон в Ле-Бурже покоряет наш «Антей» - самый крупный в мире транспортный самолет грузоподъемностью 100 тонн. После его демонстрации эксперты признали СССР лидером самолетостроения.

1966 год. Создан экраноплан «КМ» - судно на динамической воздушной подушке. Западные спецслужбы назвали его «Каспийский монстр». Длина 92 м, взлетный вес 544 тонны, высота полета 4 - 14 м, максимальная скорость 500 км/ч. Предназначен для переброски десанта, пожарных и спасателей.

1968 год. Совершен первый в мире коммерческий полет сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144.

1968 год. Совершил первые полеты самый тяжелый вертолет в мире - В-12 (Ми-12). Установил рекорд грузоподъемности - 44 205 кг.

1971 год. Спущено на воду самое крупное в мире научно-исследовательское судно - «Космонавт Юрий Гагарин». Водоизмещение 45 тысяч тонн.

1977 год. Атомный ледокол «Арктика» стал первым надводным судном, приплывшим на Северный полюс.

1982 год. Запущен в серийное производство АН-124 («Руслан»), самый грузоподъемный самолет в мире.

1988 год. Первый рейс совершил самый большой в мире транспортный самолет - Ан-225 («Мрия»), созданный для перевозки многоразовой транспортной космической системы «Буран». Грузоподъемность около 250 тонн. Выпущено два самолета, один находится в рабочем состоянии.

Компьютеры и мобильная связь

1957 год. Создан первый в мире опытный переносной мобильный телефон с радиусом действия 20 - 30 км. Аппарат вместе с источником питания весил около 0,5 кг. Первый мобильный телефон в США появился только в 1973 году.

1958 год. Введена в эксплуатацию ЭВМ М-20 - самая быстродействующая электронно-вычислительная машина в мире, хотя кибернетика в СССР до 1954 года считалась лженаукой.

1963 год. Заработала первая национальная система мобильной связи в СССР - «Алтай». К 1970 году она действовала в 114 городах.

1966 год. Эру БЭСМ - больших электронно-вычислительных машин, а фактически - советских суперкомпьютеров - увенчала БЭСМ-6. Ее производительность была на уровне самой быстродействующей американской CDC-6600 при меньшем числе транзисторов и лучшей архитектуре.

1975 год. Совместным советско-американским космическим полетом «Союз - Аполлон» с нашей стороны управлял комплекс на базе БЭСМ-4, которую выпускали с 1965 года. Информацию она обрабатывала во много раз быстрее, чем американская.

1978 год. Началась эпоха супер-ЭВМ «Эльбрус». В них впервые были реализованы все основные принципы современных архитектур. Скорость обработки информации «Эльбрус 3-1» была на уровне самой современной для того времени американской ЭВМ Cray Y-MP. После прихода к власти Бориса Ельцина в 1991 году финансирование работ было прекращено. Руководитель проекта Владимир Пентковский уехал в США и стал ведущим конструктором Pentium III, в котором использованы достижения «Эльбруса».

Только факт

В 1913 году в Российской империи трудились 11,6 тысячи ученых. К 1975 году в СССР их число возросло в 100 раз и составляло 1/4 часть научных работников мира.