Понятие «человек» употребляется для характеристики всеобщих, присущих всем людям качеств и способностей. Это понятие подчеркивает наличие в мире такой особой исторически развивающейся общности как человеческий род.

Человечество отличается от всех иных общностей природного мира только ему свойственным способом жизнедеятельности. Благодаря этой особенности человек на всех этапах исторического развития во всех точках земного шара сохраняет свой определенный онтологический статус.

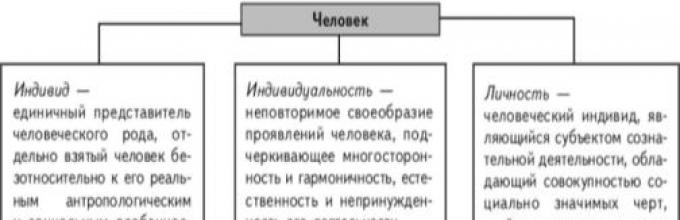

Человечество - это абстрактный философско-соци- альный образ, состоящий из конкретных своих представителей - людей. Отдельный представитель человечества обозначается понятием «индивид». Индивид - это единичный представитель человеческого рода, конкретный носитель всех социальных и психологических черт человечества: разума, воли, потребностей, интересов и т. п. Поэтому понятие «индивид» употребляется в значении «конкретный человек», не учитывая при этом его биологические и социальные особенности, такие как возраст, пол, социальный статус, образовательный и культурный уровень и т. п.

Однако для того чтобы отразить все вышеперечисленные социальные достоинства человека, в которых отражен его социальный статус, чаще всего используется термин «личность». С точки зрения социальной философии личность рассматривается как целостность социальных качеств человека, продукт общественных отноше- ний, результат исторического развит ия. Главной особенностью личности выступает наличие в ней автономности, выражающейся в некоторой степени независимости от общества, способности отстаивать в нем своп идеалы. Личность владеет собой, что становится свидетельством ее высокой внутренней самоорганизации, возникшей благодаря рассудительности, адекватной самооценке и самоконтролю. Высокая самоорганизация личности возникает благодаря ее самосознанию, которое трансформируется в жизненную позицию. Последняя представляет собой принцип поведения, основанный на мировоззренческих установках, социальных ценностях, идеалах и нормах.

Еще по теме § 1. В чем отличие понятий «человек», «индивид» и «личность»?:

- 3. Понятия «индивид», «личность», «индивидуальность». Личность и общество.

- 1. Понятие экологических прав человека и значение их признания Под экологическими правами человека понимаются признанные и закрепленные в законодательстве права индивида, обеспечивающие удовлетворение его разнообразных потребностей при взаимодействии с природой.

- Понятие конституционно-правового статуса личности (человека и гражданина)

- В чем состоит отличие материальной ответственности по трудовому праву от имущественной ответственности по нормам гражданского права?

Понятия «человек», «индивид», «индивидуальность», «личность»

В психологической науке категории человек, индивид, личность, индивидуальность относятся к базовым категориям. Проблема личности является центральной в современной психологии, и это не случайно, важнейшая теоретическая задача состоит в том, чтобы обнаружить объективные основания тех психологических свойств, которые характеризуют человека как индивида, как индивидуальность и как личность.

Личность - основная загадка человеческого мира, его тайна, завораживающая мысль и чувство размышляющего человека, с другой стороны, рабочее понятие, активно используемое в деловом языке практически всех профессий, в житейском общении. Все это настраивает нас на то, что и воспринимать данное явление, и работать с системой понятий, в которых оно отражено, необходимо уважительно и профессионально грамотно.

Рисунок 1 - Система личностных понятий

Человек рождается на свет уже человеком. Понятие человек является самым широким, это основной, изначальный элемент этой структуры, без которого нет и быть не может ни социальных действий, связей и взаимодействий, ни социальных отношений, общностей и групп, ни социальных институтов и организаций.

Человек - это социально-биологическое существо, воплощающее собой высшую ступень в эволюции жизни и являющееся субъектом общественно-исторической деятельности и общения.

Основные характеристики человека:

Особое строение организма;

Способность к трудовой деятельности;

Наличие сознания.

Понятие «человек» используется как предельно общее понятие для характеристики всеобщих, присущих всем людям качеств и способностей. Используя это понятие, психологи подчеркивают, что человек является биологическим (природным) и социальным существом одновременно, которое своей жизнедеятельностью оказывает влияние на окружающую среду.

Основой и точкой отсчета обозначенного анализа выступает человек как социоприродный феномен.

Природный вектор развития человека: вид в биологической классификации эволюции жизни на земле; природное существо, относящееся к классу млекопитающих; вид - приматы; классификационная категоризация - Homo sapiens.

Человек как существо, принадлежащее социуму, человечеству, представляет в себе человечество, и в этом его сущность. Человечество (человеческий род, человеческий мир) - особая, исторически развивающаяся социальная, социально-психологическая и духовная общность, которая отличается от всех иных материальных систем на планете присущим ей способом жизнедеятельности.

Главная социально-психологическая характеристика этого способа жизнедеятельности - механизм «САМО…»: самоорганизация, самопознание, самосознание, саморегуляция, саморазвитие, самодвижение и т.д.

Человек как отдельный представитель человечества определяется понятием «индивид».

Индивид - единичный представитель человеческого рода, конкретный носитель всех психофизических и социальных черт человечества.

Общие характеристики индивида:

Целостность психофизической организации организма;

Устойчивость по отношению к окружающей действительности;

Активность.

Индивид является биологическим организмом, носителем общих гипотетических наследственных свойств данного биологического вида. Процесс такого внутреннего «слаживания» хорошо известен, он отмечался Ч. Дарвином…

Индивид - это прежде всего генотипическое образование. Но индивид является не только образованием генотипическим, его формирование продолжается, как известно, и в онтогенезисе, прижизненно. Поэтому в характеристику индивида входят также свойства и их интеграции, складывающиеся онтогенетически. Речь идет о возникающих «сплавах» врожденных и приобретенных реакций, об изменении предметного содержания потребностей, о формирующихся доминантах поведения.

Наиболее общее правило состоит здесь в том, что чем выше мы поднимаемся по лестнице биологической эволюции, тем сложнее становятся жизненные проявления индивидов и их организация, тем более выраженными становятся различия в их прирожденных и прижизненно приобретаемых особенностях, тем более что, если можно так выразиться, индивиды индивидуализируются.

В ряду этих понятий личность является понятием более узким и подчеркивает социальную сущность человека. Иначе, можно сказать, что индивид - это «конкретный человек» от рождения до смерти.

Индивид - исходное состояние человека в филогенетическом и онтогенетическом развитии. Личность же рассматривается как результат развития индивида, воплощение собственно человеческих качеств.

Личность - это социальная сущность человека. Слово «личность» в английском языке происходит от слова «персона». Первоначально оно обозначало маски, которые надевали актеры во время театрального представления в древнегреческой драме. Таким образом, с самого начала в понятие «личность» был включен внешний поверхностный социальный образ, который принимает человек, когда играет определенные жизненные роли, - некая «личина», общественное лицо, обращенное к окружающим. Отсюда следует, что понятие «личность», в первую очередь, связано с социальной сущностью человека.

Личность - это конкретный человек, который является носителем сознания, способный к познанию, переживаниям, преобразованию окружающего мира и строящий определенные отношения с этим миром и с миром других личностей.

Личность рассматривается как воплощение в конкретном человеке социальных качеств, которые приобретаются в процессе деятельности и общения с другими индивидами.

Личностью не рождаются, личностью становятся.

Поэтому-то мы и не говорим о личности новорожденного или о личности младенца, хотя черты индивидуальности проявляются на ранних ступенях онтогенеза не менее ярко, чем на более поздних возрастных этапах.

Личность есть относительно поздний продукт общественно-исторического и онтогенетического развития человека…

Понятия личность и индивидуальность близки по значению. Индивидуальность - одна из сторон личности, поэтому определить понятие «индивидуальность» сложнее, т.к. помимо личностных особенностей, которые выступают основными составляющими индивидуальности, в неё входят биологические, физиологические и другие особенности человека.

Индивидуальность - сочетание психологических особенностей человека, составляющих его своеобразие и его отличие от других людей.

Можно дать следующее определение индивидуальности.

Индивидуальность - это конкретный человек, который отличается от других людей уникальным сочетанием психических, физиологических и социальных особенностей, проявляющихся в поведении, деятельности и общении.

Если индивидом человек является по факту своего рождения, то индивидуальность складывается и модифицируется в процессе его жизнедеятельности.

Индивидуальность проявляется в чертах темперамента, характера, привычках, в качестве познавательных процессов (т.е. в мышлении, памяти, воображении и т.д.). С помощью понятия «индивидуальность» чаще всего подчеркивается неповторимость и уникальность каждого человека. С другой стороны, в индивидуальности мы встречает те качества личности и индивидные свойства, которые есть у всех, но имеют разную степень выраженности и образуют сочетания.

Все индивидуальные качества проявляются в различных способах поведения, деятельности, общения. Личностью человек станет, когда начнёт совершенствовать социальный фактор своей деятельности, то есть ту её сторону, которая направлена на общество. Поэтому фундаментом личности выступают общественные отношения, но только такие, которые реализуются в деятельности.

Осознав себя как личность, определив свое место в обществе и жизненный путь (судьбу), человек становится индивидуальностью, обретает достоинство и свободу, которые позволяют отличить его то любой другой личности, выделить ее среди прочих.

Специфика общественных условий жизни и образа деятельности человека определяет особенности его индивидуальных признаков и свойств. Все люди имеют определенные психические черты, взгляды, обычаи и чувства, у каждого из нас есть различия в познавательной сфере личности, которые и будут определять нашу индивидуальность.

Психологическая структура личности - это целостная модель, система качеств и свойств, которая полно характеризует психологические особенности личности (человека, индивида) (рис. 2).

Рисунок 2 - Человек - Индивид - Индивидуальность - Личность

Человек, вышедший благодаря труду из животного мира и развивающийся в обществе, осуществляющий совместную деятельность с другими людьми и общающийся с ними, становится личностью, субъектом познания и активного преобразования материального мира, общества и самого себя.

Человек на свет рождается уже человеком. Это утверждение только на первый взгляд кажется истиной, не требующей доказательств. Дело в том, что у человеческого зародыша в генах заложены природные предпосылки для развития собственно человеческих признаков и качеств. Конфигурация тела новорожденного предполагает возможность прямохождения, структура мозга обеспечивает возможность развития интеллекта, строение руки - перспективу использования орудий труда и т.д., и этим младенец - уже человек по сумме своих возможностей - отличается от детеныша животного. Таким образом доказывается факт принадлежности младенца к человеческому роду, что фиксируется в понятии индивид (в отличие от детеныша животного, которого сразу же после рождения на свет и до конца его жизни именуют особью). В понятии “индивид ” воплощена родовая принадлежность человека. Индивидом можно считать и новорожденного, и взрослого на стадии дикости, и высокообразованного жителя цивилизованной страны.

Следовательно, говоря о конкретном человеке, что он индивид, мы по существу утверждаем, что он потенциально человек. Появясь на свет как индивид, человек постепенно приобретает особое социальное качество, становится личностью. Еще в детстве индивид включается в исторически сложившуюся систему общественных отношений, которую он застает уже готовой. Дальнейшее развитие человека в обществе создает такое переплетение отношений, которое формирует его как личность, т.е. как реального человека, не только не похожего на других, но и не так, как они действующего, мыслящего, страдающего, включенного в социальные связи в качестве члена общества, соучастника исторического процесса.

Личностью в психологии обозначается системное (социальное) качество, приобретаемое индивидом в предметной деятельности и общении и характеризующее меру представленности общественных отношений в индивиде.

Итак, личность может быть понята только в системе устойчивых межличностных связей, которые опосредствуются содержанием, ценностями, смыслом совместной деятельности для каждого из участников. Эти межличностные связи проявляются в конкретных индивидуальных свойствах и поступках людей, образуя особое качество самой групповой деятельности.

Личность каждого человек наделена только ей присущим сочетанием психологических черт и особенностей, образующих ее индивидуальность, составляющих своеобразие человека, его отличие от других людей. Индивидуальность проявляется в чертах темперамента, характера, привычках, преобладающих интересах, в качествах познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления, воображения), в способностях, индивидуальном стиле деятельности и т.д. Нет двух одинаковых людей с одинаковым сочетанием указанных психологических особенностей - личность человека неповторима в своей индивидуальности.

Подобно тому, как понятия “индивид” и “личность” не тождественны, личность и индивидуальность, в свою очередь, образуют единство, но не тождество. Способность очень быстро “в уме” складывать и умножать большие числа, задумчивость, привычка грызть ногти и другие особенности человека выступают как черты его индивидуальности, но не входят с необходимостью в характеристику его личности хотя бы потому, что они могут быть и не представлены в формах деятельности и общения, существенно важных для группы, в которую включен индивид, обладающий этими чертами. Если черты индивидуальности не представлены в системе межличностных отношений, то они оказываются несущественными для характеристики личности индивида и не получают условий для развития. Индивидуальные особенности человека до известного времени остаются “немыми”, пока они не станут необходимыми в системе межличностных отношений, субъектом которых выступит данный человек как личность.

Проблема соотношения биологического (природного) и социального начал в структуре личности человека является одной из наиболее сложных и дискуссионных в современной психологии. Заметное место занимают теории, которые выделяют в личности человека две основные подструктуры, сформированные под воздействием двух факторов - биологического и социального. Была выдвинута мысль о том, что вся личность человека распадается на “эндопсихическую” и “экзопсихическую” организацию. “Эндопсихика ” как подструктура личности выражает внутренний механизм человеческой личности, отождествляемый с нервно-психической организацией человека. “Экзопсихика ” определяется отношением человека к внешней среде. “Эндопсихиа” включает в себя такие черты, как восприимчивость, особенности памяти, мышления и воображения, способность к волевому усилию, импульсивность и т.д., а “экзопсихика” - систему отношений человека и его опыт, т.е. интересы, склонности, идеалы, преобладающие чувства, сформировавшиеся знания и т.д.

Как же следует относиться к указанной концепции двух факторов? Природные органические стороны и черты существуют в структуре индивидуальности человеческой личности как социально обусловленные ее элементы. Природное (анатомические, физиологические и другие качества) и социальное образуют единство и не могут быть механически противопоставлены друг другу как самостоятельные подструктуры личности. Итак, признавая роль природного, биологического, и социального в структуре индивидуальности, невозможно выделять биологические подструктуры в личности человека, в которой они существуют уже в превращенной форме.

Возвращаясь к вопросу о понимании сущности личности, необходимо остановиться на структуре личности, когда она рассматривается как “сверхчувственное” системное качество индивида. Рассматривая личность в системе субъективных отношений, выделяют три типа подсистем личностного бытия индивида (или три аспекта трактовки личности). Первый аспект рассмотрения - интраиндивидная подсистема : личность трактуется как свойство, присущее самому субъекту; личностное оказывается погруженным во внутреннее пространство бытия индивида. Второй аспект - интериндивидная личностная подсистема , когда сферой ее определения и существования становится “пространство межиндивидных связей”. Третий аспект рассмотрения - метаиндивидная личностная подсистема . Здесь обращается внимание на воздействие, которое вольно или невольно индивид оказывает на других людей. Личность воспринимается уже под новым углом зрения: ее важнейшие характеристики, которые пытались усматривать в качествах индивида, предлагается искать не только в нем самом, но и в других людях. Продолжаясь в других людях, со смертью индивида личность полностью не умирает. Индивид как носитель личности уходит из жизни, но, персонализированный в других людях, продолжает жить. В словах “он живет в нас и после смерти” нет ни мистики, ни чистой метафоричности, это констатация факта идеальной представленности индивида после его материального исчезновения.

Разумеется, что личность может быть характеризуема только в единстве всех трех предложенных аспектов рассмотрения: ее индивидуальности, представленности в системе межличностных отношений и, наконец, в других людях.

Если при решении вопроса о том, почему человек становится активнее, мы анализируем сущность потребностей, в которых выражено состояние нужды в чем или ком-либо, приводящее к активности, то для того, чтобы определить, во что выльется активность, необходимо проанализировать, чем определяется ее направленность, куда и на что эта активность ориентирована.

Совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих деятельность личности и относительно независимых от наличных ситуаций, называется направленностью личности человека . Основная роль направленности личности принадлежит осознанным мотивам.

Интерес - мотив, способствующий ориентировке в какой-либо области, ознакомлению с новыми фактами, более полному и глубокому отражению действительности. Субъективно - для индивида - интерес обнаруживается в положительном эмоциональном тоне, который приобретает процесс познания, в желании глубже ознакомиться с объектом, узнать о нем еще больше, понять его.

Таким образом, интересы выступают в качестве постоянного побудительного механизма познания.

Интересы - важная сторона мотивации деятельности личности, но не единственная. Существенным мотивом поведения являются убеждения.

Убеждения - это система мотивов личности, побуждающих ее поступать в соответствии со своими взглядами, принципами, мировоззрением. Содержание потребностей , выступающих в форме убеждений, - это знания об окружающем мире природы и общества, их определенное понимание. Когда эти знания образуют упорядоченную и внутренне организованную систему воззрений (философских, эстетических, этических, естественно-научных и др.), они могут рассматриваться как мировоззрение.

Наличие убеждений, охватывающих широкий круг вопросов в области литературы, искусства, общественной жизни, производственной деятельности, свидетельствует о высоком уровне активности личности человека.

Взаимодействуя и общаясь с людьми, человек выделяет сам себя из окружающей среды, ощущает себя субъектом своих физических и психических состояний, действий и процессов, выступает для самого себя как “Я”, противостоящее “другим” и вместе с тем неразрывно с ним связанное.

Переживание наличия своего “Я” является результатом длительного процесса развития личности, который начинается в младенческом возрасте и который обозначают как “открытие “Я””. Годовалый ребенок начинает осознавать отличия ощущений собственного тела от тех ощущений, которые вызываются находящимися вовне предметами. Затем, в возрасте 2-3 лет, ребенок отделяет доставляющий ему удовольствие процесс и результат собственных действий с предметами от предметных действий взрослых, предъявляя последним требования: “ Я сам!” Он впервые начинает осознавать себя в качестве субъекта собственных действий и поступков (в речи ребенка появляется личное местоимение), не только выделяя себя из окружающей среды, но и противопоставляя себя всем другим (“Это мое, это не твое!”).

Известно, что в подростковом и юношеском возрасте усиливается стремление к самовосприятию, к осознанию своего места в жизни и самого себя как субъекта отношений с окружающими. С этим сопряжено становление самосознания. У старших школьников формируется образ собственного “Я”. Образ “Я” - это относительно устойчивая, не всегда осознаваемая, переживаемая как неповторимая система представлений индивида о самом себе, на основе которой он строит свое взаимодействие с другими. Образ “Я” тем самым вписывается в структуру личности. Он выступает как установка по отношению к самому себе. Как всякая установка, образ “Я” включает в себя три компонента.

Во-первых, когнитивный компонент : представление о своих способностях, внешности, социальной значимости и т.д.

Во-вторых, эмоционально-оценочный компонент : самоуважение, самокритичность, себялюбие, самоуничижение и т.д.

В- третьих - поведенческий (волевой ): стремление быть понятым, завоевать симпатии, повысить свой статус, или же желание остаться незамеченным, уклониться от оценки и критики, скрыть свои недостатки и т.д.

Образ “Я” - устойчивая, не всегда осознаваемая, переживаемая как неповторимая система представлений индивида о самом себе, на основе которой он строит свое взаимодействие с другими.

Образ “Я” и предпосылка, и следствие социального взаимодействия. Фактически психологи фиксируют у человека не один образ его “Я”, а множество сменяющих друг друга “Я-образов”, попеременно то выступающих на передний план самосознания, то утрачивающих свое значение в данной ситуации социального взаимодействия. “Я-образ” - не статическое, а динамическое образование личности индивида.

“Я-образ” может переживаться как представление о себе в момент самого переживания, обычно обозначаемое в психологии как “реальное Я”, но, вероятно, правильнее было бы его назвать сиюминутным или “текущим Я” субъекта.

“Я-образ” - это вместе с тем и “идеальное Я” субъекта - то, каким он должен был бы, по его мнению, стать, чтобы соответствовать внутренним критериям успешности.

Укажем еще один вариант возникновения “Я-образа” - “фантастическое Я” - то, каким субъект желал бы стать, если бы это оказалось для него возможным, каким он хотел бы себя видеть. Конструирование своего фантастического “Я” свойственно не только юношам, но и взрослым людям. При оценке мотивирующего значения этого “Я-образа” важно знать, не оказалось ли объективное понимание индивидом своего положения и места в жизни подменено его “фантастическим Я”. Преобладание в структуре личности фантастических представлений о себе, не сопровождающихся поступками, которые бы способствовали осуществлению желаемого, дезорганизует деятельность и самосознание человека и в конце концов может жестоко его травмировать ввиду очевидного несовпадения желаемого и действительного.

Степень адекватности “Я-образа” выясняется при изучении одного из важнейших его аспектов - самооценки личности.

Самооценка - оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места среди других людей. Это наиболее существенная и наиболее изученная в психологии сторона самосознания личности. С помощью самооценки происходит регуляция поведения личности.

Как же личность осуществляет самооценку? К. Марксу принадлежит справедливая мысль: человек сначала смотрится, как в зеркало, в другого человека. Лишь отнесясь к человеку Павлу как к себе подобному, человек Петр начинает относиться к самому себе, как к человеку. Иначе говоря, познавая качества другого человека, личность получает необходимые сведения, которые позволяют выработать собственную оценку. Другими словами, личность ориентируется на некую референтную группу (реальную или идеальную), идеалы которой являются ее идеалами, интересы - ее интересами и.т. д. В процессе общения она постоянно сверяет себя с эталоном и в зависимости от результатов проверки оказывается довольной собой или недовольной. Слишком высокая или слишком низкая самооценки могут стать внутренним источником конфликтов личности. Разумеется, эта конфликтность может проявляться по-разному.

Завышенная самооценка приводит к тому, что человек склонен переоценивать себя в ситуациях, которые не дают для этого повода. В результате он нередко сталкивается с противодействиями окружающих, отвергающих его претензии, озлобляется, проявляет подозрительность, мнительность и нарочитое высокомерие, агрессию и в конце концов может утратить необходимые межличностные контакты, замкнуться.

Чрезмерно низкая самооценка может свидетельствовать о развитии комплекса неполноценности, устойчивой неуверенности в себе, отказа от инициативы, безразличия, самообвинения и тревожности.

Для того, чтобы понимать человека, необходимо отчетливо представлять себе действие бессознательно складывающихся форм управления личностью своим поведением, обращать внимание на всю систему оценок, которыми человек характеризует себя и других, видеть динамику изменений этих оценок.

Объяснение того, чем индивид отличается от личности, заключается в двойственности человеческой природы. Человек рождается на свет с набором уникальных характеристик и свойств. О младенце можно говорить только как об индивиде, представителе вида Homo sapiens. Жизнь в обществе даёт возможность каждому индивиду социализироваться, развивать свои природные задатки и формировать уже личностные качества. О таких характеристиках человека, как личность и индивидуальность, можно говорить только тогда, когда он является полноправным членом общества.

Многочисленные примеры из жизни, когда в силу разных причин маленькие дети оказываются в обществе животных, подтверждают, что развитие человека как индивида продолжается по общим закономерностям. Ребёнок растёт, но не приобретает личностных качеств, так как лишён человеческого общения. Это подтверждает значимую роль социализации в формировании личности.

Различия индивида и личности

Двойственность природы человека, его биосоциальная сущность неоднократно становилась объектом изучения многих философов, социологов и психологов. Представитель русской философской школы Н. А. Бердяев относит понятие личности к религиозно-духовным категориям, а понятие индивида – к натуралистически-биологическим.

Двойственность природы человека, его биосоциальная сущность неоднократно становилась объектом изучения многих философов, социологов и психологов. Представитель русской философской школы Н. А. Бердяев относит понятие личности к религиозно-духовным категориям, а понятие индивида – к натуралистически-биологическим.

Точную характеристику отличий индивида от личности дал известный психолог А. Г. Асмолов, утверждающий, что индивидом рождаются, а личностью становятся.

- Развитие

Индивид – это конкретный человек, характеризующийся активностью, психической и физической целостностью, устойчивым отношением к окружающей действительности.

Жизнь индивида направлена на удовлетворение собственных потребностей. Потребности – это своего рода стимул, побуждающий к направленным действиям. К самым низшим относятся естественные потребности, их удовлетворение направлено на обеспечение функционирования организма для поддержания жизни. Человек обеспечивает себя едой, питьём, одеждой, создаёт условия для сна, для проживания и для развития отношений с особями противоположного пола.

Жизнь в социуме делает человека зависимым от общественных отношений. Удовлетворение потребности в общении поднимает индивида на следующий уровень развития, побуждая его к культурной деятельности. Он начинает проявлять себя как член общества, как личность, осознавая своё место в нём и реализуя свои духовные потребности. Социальная принадлежность индивида выражает его личностную сущность.

- Сознательность

При взаимодействии с внешним миром у человека появляется такой признак психической деятельности, как сознательность. Сознательный индивид и есть личность.

Таким образом, через собственные потребности и осознание взаимодействия с обществом человеческая особь становится личностью.

- Умственная деятельность

Наличие развитого мозга у человека является его отличительным биологическим признаком. Развитие умственной деятельности у индивида является фундаментом для зарождения уникальных отличительных черт, характеризующих его как человеческую личность.

Отличительными чертами являются:

- совокупность знаний, умений, навыков, сформировавшаяся в процессе обучения способам человеческой деятельности;

- способность к самооценке и анализу собственных действий, необходимых для формирования личностных характеристик;

- адекватность восприятия оценки окружающих.

Перечисленные черты несут в себе характеристики социализации, в то время как черты индивида отличаются только биологическим и физиологическим набором качеств.

- Социальный статус

Эволюция человека – это длительный путь, в результате которого он занял высшую точку в иерархии животного мира. В своём индивидуальном развитии каждая особь проходит не менее сложный путь перехода от индивида к личности, формирующий индивидуальные качества, отличающие человеческие особи друг от друга и выделяющие их из общей массы.

Этот процесс нельзя рассматривать отдельно от социума, поскольку именно социум даёт направление развития и формирует мировоззренческие идеи и принципы. Любое общество способно формировать личность, соответствующую его запросам. Чем выше уровень развития духовности и нравственности в обществе, тем выше запросы на формирование высоконравственного духовного человека.

Свободное общество порождает свободного человека, характеризующегося яркой индивидуальностью, способной к самовыражению и творчеству. И любая личность вырастает из индивида, наделённого генетически способностью к развитию.

Различия индивида и личности заключаются в отношении к признанию в обществе. Индивид не испытывает потребности доказывать свои преимущества перед собратьями, а личность совершает поступки ради признания и получения статуса.

Социальный статус – это место человека, занимаемая им ниша в социуме и зависящая от пола, возраста, образования, профессии. В отличие от индивида, на этом этапе происходит осознание своего статуса, который может иметь временную характеристику: быть постоянным (мужчина, сын, отец, муж) или временным (студент, продавец, пассажир, пациент).

Соотношение понятий индивида и личности

Если говорить о соотношении понятий «индивид и личность», то личность не перестаёт быть индивидом, при ее формировании развиваются психические качества, которые были заложены при рождении. Деятельность человека, его духовное развитие и взаимодействие с обществом развивают в нём отличительные свойства и черты.

К личностным свойствам относятся:

- Самосознание – осознанная необходимость деятельности, развития, самосовершенствования.

- Зрелость – готовность психики к изменениям на определённом этапе развития.

- Социализация – зависимость от общества и развитие во взаимодействии с ним, адекватное восприятие знаний, норм и ценностей общества в процессе достижения собственной цели.

- Направленность – проявление сторон психики, умение выражать себя в разных социальных и общественных ролях.

- Привилегированность – зависимость влияния положения в обществе от силы личности.

На соотношении понятий «личность и индивид» строится взаимосвязь компонентов структуры личности. Так, природные задатки индивида определяют тип его темперамента, основанный на врождённых особенностях нервной деятельности. Проявления темперамента наблюдаются в поведении человека. Поведение – есть отражение внутреннего мира человека, его зрелости и духовности.

Выражение индивидуальности

Понятия «личность и индивидуальность» нельзя отождествлять, так как первое понятие является характеристикой второго. Именно индивидуальность наделяет человека совокупностью уникальных свойств и черт, выделяющих её из общественной массы.

Личность – это выражение объективной оценки человека и его соответствия социуму, а индивидуальность – это самооценка, субъективное восприятие себя с точки зрения приобретённых качеств.

Человек может проявлять свою индивидуальность в разных сферах деятельности: в профессии, в творчестве, в общении. Индивидуальность даёт возможность проявления разносторонних способностей, сохраняя при этом целостность психики.

Индивидуальность человека находится в постоянной динамике, проявляясь в различных неожиданных ситуациях и условиях. Индивидуальные качества человека находят своё яркое выражение в критические моменты, когда требуется быстро принять нестандартное решение или взять ответственность на себя. При этом оценка общества не всегда будет положительной. Реакция извне является дополнительным стимулом для развития субъекта, определяющим его направление.

Если наблюдается остановка в развитии, то можно вести речь о деградации. Её причинами могут быть внутренние мотивы, а также воздействие внешних факторов, когда происходит подавление или подчинение чужой воле, исключающей выбор действий или поступков.