Одной из наиболее древних и важных научных дисциплин является физика - наука, изучающая свойства материи, основа всего естествознания.

Именно по этой причине физика считается фундаментальной наукой. Другие естественные науки (биология, химия, геология и др.) описывают отдельные классы материальных систем, которые в конечном итоге подчиняются физическим законам.

Джеймс Ватт (1736 – 1819 гг), шотландский физик-изобретатель, родился в Англии 19 января 1736 года. Создатель первого универсального парового двигателя, он не имел специального образования, сначала он был квалифицированным и талантливым мастером-инструментальщиком и служил при университете в Глазго.

Дорога Ватта к мировой славе начинался с обыкновенной, рутинной работы. Однажды ему поручили починить модель паровой машины Ньюкомена. Он никак не мог справиться, пока не понял, что причина не в поломке модели, а в принципах, лежащих в ее основе. Однажды, во время прогулки, Ватту пришла идея разделить конденсатор для охлаждения пара и рабочий цилиндр. Используя этот принцип, Ватт создает свою модель парового двигателя, которая хранится до сих пор в лондонском музее. Благодаря своей экономичности, паровая машина Ватта получила широкое распространение и имела огромное значение при переходе на машинное производство. В 1800-е годы доля энергии, вырабатываемой в британской промышленности, в значительной степени обеспечивалась паровыми двигателями Ватта.

Джеймсом Ваттом введена первая единица мощности - лошадиная сила. Им были сконструированы также распространенные в дальнейшем приборы: ртутный вакуумметр, ртутный открытый манометр, водомерное стекло для котлов, индикатор давления. Также им были изобретены копировальные чернила (1780), установлен состав воды (1781).

Джеймсом Ваттом введена первая единица мощности - лошадиная сила. Им были сконструированы также распространенные в дальнейшем приборы: ртутный вакуумметр, ртутный открытый манометр, водомерное стекло для котлов, индикатор давления. Также им были изобретены копировальные чернила (1780), установлен состав воды (1781).

Александр Грейам Белл (1847–1922) родился в Эдинбурге, в Шотландии. Он является изобретателем телефона. Семья Белла из Шотландии переехала в Канаду, а позже в США. Белл не был по образованию ни физиком, ни инженером-электриком. Он начинал как помощник учителя музыки и ораторского мастерства, а позже работал с людьми, потерявшими слух или страдавшими дефектами речи.

Белл очень стремился помочь этим людям. Большая любовь к девушке, потерявшей слух после болезни, побудила его сконструировать приборы и устройства, с помощью которых он демонстрировал глухим артикуляцию речи. В Бостоне он открыл учебное заведение, где подготавливал преподавателей для глухих. В 1893 г. А. Белл получает звание профессора физиологии органов речи Бостонского университета. Впоследствии он углубленно изучает физику человеческой речи, акустику и в скором времени начинает ставить опыты, используя аппарат, в котором мембрана передает звуковые колебания. Он постепенно подходил к идее создания телефона, который позволит передачу различных звуков, если удастся вызывать колебания электрического тока, которые соответствую по интенсивности колебаниям воздуха, производимым данным звуком.

Вскоре А. Белл меняет направление своей деятельности и начинает работу над созданием телеграфа, который имел бы возможность передавать несколько текстов одновременно. Во время этой работы случайность помогла открыть явление, благодаря которому и был изобретен телефон.

Однажды помощник Белла вытаскивал пластинку в передающем устройстве. В приемном устройстве в это время Белл услышал дребезжание. Как выяснилось, этой пластинкой замыкалась и размыкалась электрическая цепь. Белл отнесся очень внимательно к этому наблюдению. Через несколько дней был сделан первый телефонный аппарат, который состоял из небольшой мембраны, сделанной из барабанной кожи, и сигнального рожка для усиления звука. Именно этот аппарат и стал прародителем всех телефонных аппаратов.

Как ни парадоксально это звучит, но советскую эпоху можно расценивать как весьма продуктивный отрезок времени. Даже в сложный послевоенный период научные разработки в СССР финансировались довольно щедро, а сама профессия ученого была престижной и хорошо оплачиваемой.

Благоприятный финансовый фон вкупе с наличием по-настоящему одаренных людей принесли замечательные результаты: в советский период возникла целая плеяда ученых-физиков, имена которых известны не только на постсоветском пространстве, но и во всём мире.

Представляем вашему вниманию материал об известных физиках СССР, сделавших высокий вклад в мировую науку.

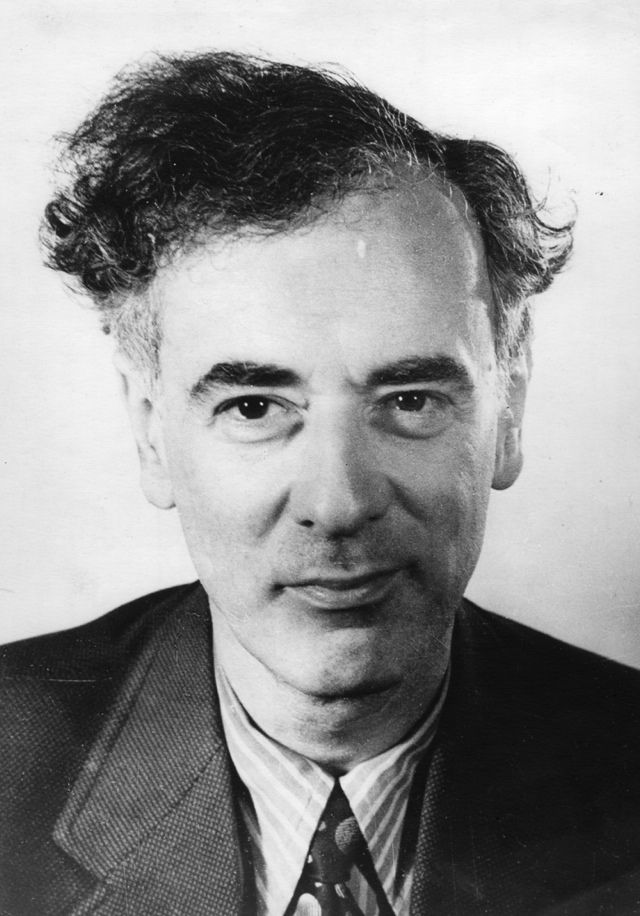

Сергей Иванович Вавилов (1891-1951) . Несмотря на далеко не пролетарское происхождение, этот ученый сумел победить классовую фильтрацию и стать отцом-основателем целой школы физической оптики. Вавилов является соавтором открытия эффекта Вавилова-Черенкова, за которое впоследствии (уже после смерти Сергея Ивановича) была получена Нобелевская премия.

Виталий Лазаревич Гинзбург (1916-2009) . Широкое признание ученый получил за опыты в области нелинейной оптики и микрооптики; а также за исследования в области поляризации люминесценции. В появлении общераспространенных люминесцентных ламп есть немалая заслуга Гинзбурга: именно он активно развивал прикладную оптику и наделял сугубо теоретические открытия практической ценностью.

Лев Давидович Ландау (1908-1968) . Ученый известен не только как один из родоначальников советской школы физики, но и как человек с искромётным юмором. Лев Давидович вывел и сформулировал несколько базовых понятий в квантовой теории, провел фундаментальные исследования в сфере сверхнизких температур и сверхтекучести. В настоящее время Ландау стал человеком-легендой в теоретической физике: его вклад помнят и чтут.

Андрей Дмитриевич Сахаров (1921-1989) . Соавтор изобретения водородной бомбы и блестящий физик-ядерщик пожертвовал своим здоровьем ради дела мира и общей безопасности. Ученый является автором изобретения схемы «слойки Сахарова». Андрей Дмитриевич – яркий образчик того, как в СССР обращались с непокорными учеными: долгие годы диссидентства подорвали здоровье Сахарову и не позволили его таланту раскрыться во всю мощь.

Пётр Леонидович Капица (1894-1984) . Ученого вполне справедливо можно назвать «визитной карточкой» советской науки – фамилия «Капица» была известна каждому гражданину СССР от мала до велика. Петр Леонидович внес огромный вклад в физику низких температур: в результате проведенных им исследований наука обогатилась множеством открытий. К числу таковых относится явление сверхтекучести гелия, установление криогенных связей в различных веществах и многое другое.

Игорь Васильевич Курчатов (1903-1960) . Вопреки расхожим представлениям, Курчатов трудился не только над ядерной и водородной бомбами: основное направление научных исследований Игоря Васильевича было посвящено разработкам расщепления атома в мирных целях. Немало работы ученый сделал в теории магнитного поля: до сих пор на многих кораблях применяют изобретенную Курчатовым систему размагничивания. Помимо научного чутья, физик обладал хорошими организаторскими качествами: под руководством Курчатова было реализовано множество сложнейших проектов.

Увы, современная наука не научилась измерить известность или вклад в науку в каких-либо объективных величинах: ни одна из существующих методик не позволяет составить стопроцентный по достоверности рейтинг популярности или оценить в цифрах ценность научных открытий. Воспринимайте данный материал как напоминание о великих личностях, некогда живших с нами на одной земле и в одной стране.

К сожалению, в рамках одной статьи мы не можем упомянуть всех советских физиков, известных не только в узких научных кругах, но и среди широкой общественности. В последующих материалах мы обязательно расскажем о других прославленных ученых, в том числе получивших Нобелевскую Премию по физике.

17.01.2012 12.02.2018 by ☭ СССР ☭

В нашей стране было много выдающихся деятелей, о которых мы, к сожалению, забываем, не говоря уже об открытиях, которые были сделаны русскими учеными и изобретателями. События, перевернувшие историю России, также известны не каждому. Я хочу исправить эту ситуацию и вспомнить самые известные российские изобретения.

1. Самолет — Можайский А.Ф.

Талантливый русский изобретатель Александр Федорович Можайский (1825-1890 гг.) первый в мире создал самолет в натуральную величину, способный поднять в воздух человека. Над решением этой сложной технической задачи до А. Ф. Можайского, как известно, работали люди многих поколений как в России, так и в других странах, шли они разными путями, но никому из них не удавалось довести дело до практического опыта с натурным самолетом. А. Ф. Можайский нашел верный путь к решению этой задачи. Он изучил труды своих предшественников, развил и дополнил их, используя свои теоретические познания и практический опыт. Конечно, не все вопросы удалось ему разрешить, но сделал он, пожалуй, все, что было возможно в то время, несмотря на крайне неблагоприятную для него обстановку: ограниченность материальных и технических возможностей, а также недоверие к его работам со стороны военно-бюрократического аппарата царской России. В этих условиях А. Ф. Можайский сумел найти в себе духовные и физические силы для завершения постройки первого в мире самолета. Это был творческий подвиг, навеки прославивший нашу Родину. К сожалению, сохранившиеся документальные материалы не позволяют в необходимых подробностях дать описание самолета А. Ф. Можайского и его испытаний.

2. Вертолёт – Б.Н. Юрьев.

Борис Николаевич Юрьев - выдающийся ученый-авиатор, действительный член Академии наук СССР, генерал-лейтенант инженерно-технической службы. В 1911 году изобрел автомата перекоса (основной узел современного вертолёта) — устройство, сделавшее возможным постройку вертолётов с характеристиками устойчивости и управляемости, приемлемыми для безопасного пилотирования рядовыми лётчиками. Именно Юрьев проложил дорогу для развития вертолётов.

Борис Николаевич Юрьев - выдающийся ученый-авиатор, действительный член Академии наук СССР, генерал-лейтенант инженерно-технической службы. В 1911 году изобрел автомата перекоса (основной узел современного вертолёта) — устройство, сделавшее возможным постройку вертолётов с характеристиками устойчивости и управляемости, приемлемыми для безопасного пилотирования рядовыми лётчиками. Именно Юрьев проложил дорогу для развития вертолётов.

3. Радиоприёмник — А.С.Попов.

А.С. Попов впервые продемонстрировал действие своего прибора 7 мая 1895г. на заседании Русского физико-химического общества в Петербурге. Этот прибор стал первым в мире радиоприемником, а день 7 мая стал днем рождения радио. И сейчас он ежегодно отмечается в России.

А.С. Попов впервые продемонстрировал действие своего прибора 7 мая 1895г. на заседании Русского физико-химического общества в Петербурге. Этот прибор стал первым в мире радиоприемником, а день 7 мая стал днем рождения радио. И сейчас он ежегодно отмечается в России.

4. Телевизор — Розинг Б.Л.

25 июля 1907 года он подал заявку на изобретение «Способ электрической передачи изображений на расстояния». Развертка луча в трубке производилась магнитными полями, а модуляция сигнала (изменение яркости) с помощью конденсатора, который мог отклонять луч по вертикали, изменяя тем самым число электронов, проходящих на экран через диафрагму. 9 мая 1911 года на заседании Русского технического общества Розинг продемонстрировал передачу телевизионных изображений простых геометрических фигур и приём их с воспроизведением на экране ЭЛТ.

5. Парашют ранцевый — Котельников Г.Е.

В 1911 году русский военный, Котельников, под впечатлением увиденной им на Всероссийском празднике воздухоплавания в 1910 году гибели русского лётчика капитана Л. Мациевича изобрёл принципиально новый парашют РК-1. Парашют Котельникова был компактен. Его купол изготовлен из шёлка, стропы разделялись на 2 группы и крепились к плечевым обхватам подвесной системы. Купол и стропы укладывались в деревянный, а позднее алюминиевый ранец. Позже, в 1923 году Котельников предложил ранец для укладки парашюта, сделанный в виде конверта с сотами для строп. За 1917 год в русской армии было зарегистрировано 65 спусков с парашютами, 36 - для спасения и 29 добровольных.

6. Атомная электростанция.

Запущена 27 июня 1954 года в Обнинске (тогда поселок Обнинское Калужской области). Была оснащена одним реактором АМ-1 («атом мирный») мощностью 5 МВт.

Реактор Обнинской АЭС, помимо выработки энергии, служил базой для экспериментальных исследований. В настоящее время Обнинская АЭС выведена из эксплуатации. Её реактор был заглушен 29 апреля 2002 года по экономическим причинам.

7. Периодическая таблица химических элементов – Менделеев Д.И.

Периодическая система химических элементов (таблица Менделеева) - классификация химических элементов, устанавливающая зависимость различных свойств элементов от заряда атомного ядра. Система является графическим выражением периодического закона, установленного русским химиком Д. И. Менделеевым в 1869 году. Её первоначальный вариант был разработан Д. И. Менделеевым в 1869-1871 годах и устанавливал зависимость свойств элементов от их атомного веса (по-современному, от атомной массы).

Периодическая система химических элементов (таблица Менделеева) - классификация химических элементов, устанавливающая зависимость различных свойств элементов от заряда атомного ядра. Система является графическим выражением периодического закона, установленного русским химиком Д. И. Менделеевым в 1869 году. Её первоначальный вариант был разработан Д. И. Менделеевым в 1869-1871 годах и устанавливал зависимость свойств элементов от их атомного веса (по-современному, от атомной массы).

8. Лазер

Прототип лазера мазеры были сделаны в 1953-1954 гг. Н. Г. Басовым и А. М. Прохоровым, а также независимо от них американцем Ч. Таунсом и его сотрудниками. В отличие от квантовых генераторов Басова и Прохорова, которые нашли выход в использовании более чем двух энергетических уровней, мазер Таунса не мог работать в постоянном режиме. В 1964 году Басов, Прохоров и Таунс получили Нобелевскую премию по физике «За основополагающую работу в области квантовой электроники, позволившую создать генераторы и усилители, основанные на принципе мазера и лазера».

9. Бодибилдинг

Русский атлет Евгении Сандов, название его книги «строительство тела» – bodybuilding было дословно переведино на англ. язык.

Русский атлет Евгении Сандов, название его книги «строительство тела» – bodybuilding было дословно переведино на англ. язык.

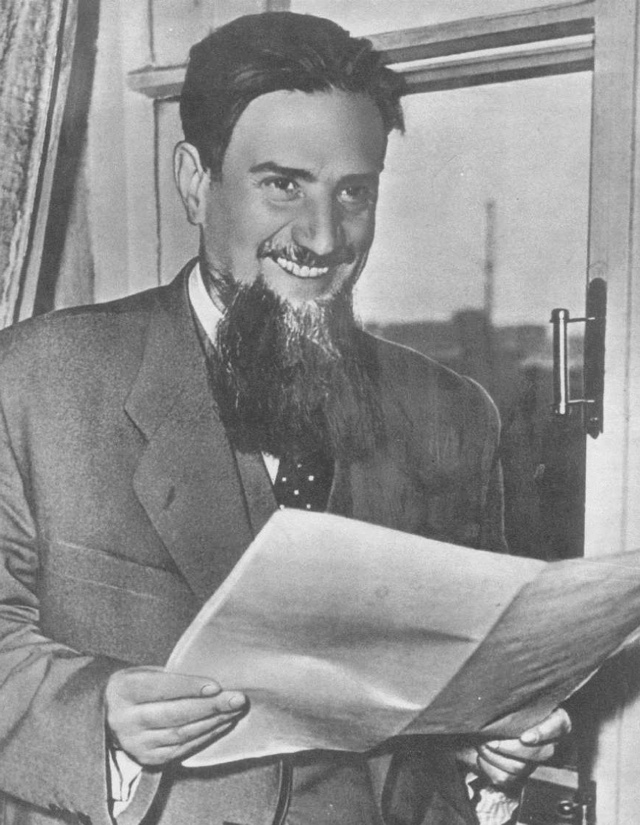

10. Водородная бомба – Сахаров А.Д.

Андрей Дмитриевич Сахаров

(21 мая 1921, Москва - 14 декабря 1989, Москва) - советский физик, академик АН СССР и политический деятель, диссидент и правозащитник, один из создателей первой советской водородной бомбы. Лауреат Нобелевской премии мира за 1975 год.

Андрей Дмитриевич Сахаров

(21 мая 1921, Москва - 14 декабря 1989, Москва) - советский физик, академик АН СССР и политический деятель, диссидент и правозащитник, один из создателей первой советской водородной бомбы. Лауреат Нобелевской премии мира за 1975 год.

11. Первый искуственный спутник земли, первый космонавт и т.д.

12. Гипс —

Н. И. Пирогов

Пирогов впервые в истории мировой медицины применил гипсовую повязку, которая позволила ускорить процесс заживления переломов и избавила многих солдат и офицеров от уродливого искривления конечностей. Во время осады Севастополя, для ухода за ранеными, Пирогов воспользовался помощью сестёр милосердия, часть которых приехала на фронт из Петербурга. Это тоже было нововведение по тем временам.

13. Военная медицина

Пирогов изобрел этапность оказания военной медицинской службы, а также методы исследования анатомии человека. В частности он является основоположником топографической анатомии.

Антарктида была открыта 16 (28 января) 1820 года русской экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, которые на шлюпах «Восток» и «Мирный» подошли к ней в точке 69°21? ю. ш. 2°14? з. д. (G) (район современного шельфового ледника Беллинсгаузена).

Антарктида была открыта 16 (28 января) 1820 года русской экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, которые на шлюпах «Восток» и «Мирный» подошли к ней в точке 69°21? ю. ш. 2°14? з. д. (G) (район современного шельфового ледника Беллинсгаузена).

15. Иммунитет

Обнаружив в 1882 явления фагоцитоза (о чём доложил в 1883 на 7-м съезде рус. естествоиспытателей и врачей в Одессе), разработал на их основе сравнительную патологию воспаления (1892), а в дальнейшем - фагоцитарную теорию иммунитета («Невосприимчивость в инфекционных болезнях», 1901 - Нобелевская премия, 1908, совместно с П. Эрлихом).

Основная космологическая модель, в которой рассмотрение эволюции Вселенной начинается с состояния плотной горячей плазмы, состоящей из протонов, электронов и фотонов. Впервые модель горячей вселенной рассматривалась в 1947 Георгием Гамовым. Происхождение элементарных частиц в модели горячей вселенной с конца 1970-х описывают с помощью спонтанного нарушения симметрии. Многие недостатки модели горячей вселенной были решены в 1980-х в результате построения теории инфляции.

Основная космологическая модель, в которой рассмотрение эволюции Вселенной начинается с состояния плотной горячей плазмы, состоящей из протонов, электронов и фотонов. Впервые модель горячей вселенной рассматривалась в 1947 Георгием Гамовым. Происхождение элементарных частиц в модели горячей вселенной с конца 1970-х описывают с помощью спонтанного нарушения симметрии. Многие недостатки модели горячей вселенной были решены в 1980-х в результате построения теории инфляции.

Самая извесная компьютерная игра, изобретена Алексеем Пажитновым в 1985 году.

18. Первый автомат — В.Г.Фёдоров

Автоматический карабин, предназначенный для стрельбы очередями с рук. В.Г.Фёдоров. За рубежом этот вид оружия именуется «штурмовой винтовкой».

1913 год – опытный образец под специальный промежуточный по мощности патрон(между пистолетным и винтовочным).

1916 год – принятие на вооружение (под японский винтовочный патрон) и первое боевое применение (Румынский фронт).

19. Лампа накаливания – лампа Лодыгина А.Н.

У электрической лампочки нет одного-единственного изобретателя. История лампочки представляет собой целую цепь открытий, сделанных разными людьми в разное время. Однако заслуги Лодыгина в создании ламп накаливания особенно велики. Лодыгин первым предложил применять в лампах вольфрамовые нити (в современных электрических лампочках нити накала именно из вольфрама) и закручивать нить накаливания в форме спирали. Также Лодыгин первым стал откачивать из ламп воздух, чем увеличил их срок службы во много раз. Другим изобретением Лодыгина, направленным на увеличение срока службы ламп, было наполнение их инертным газом.

У электрической лампочки нет одного-единственного изобретателя. История лампочки представляет собой целую цепь открытий, сделанных разными людьми в разное время. Однако заслуги Лодыгина в создании ламп накаливания особенно велики. Лодыгин первым предложил применять в лампах вольфрамовые нити (в современных электрических лампочках нити накала именно из вольфрама) и закручивать нить накаливания в форме спирали. Также Лодыгин первым стал откачивать из ламп воздух, чем увеличил их срок службы во много раз. Другим изобретением Лодыгина, направленным на увеличение срока службы ламп, было наполнение их инертным газом.

20. Водолазный аппарат

В 1871 году Лодыгин создал проект автономного водолазного скафандра с использованием газовой смеси, состоящей из кислорода и водорода. Кислород должен был вырабатываться из воды путем электролиза.

21. Индукционная печь

Первый гусеничный движитель (без механического привода) был предложен в 1837 г. штабс-капитаном Д.Загряжским. Его гусеничный движитель строился на двух колесах, обведённых железной цепью. А в 1879 г. русский изобретатель Ф.Блинов получил патент на созданный им «гусеничный ход» для трактора. Он его называл «паровоз для грунтовых дорог»

Первый гусеничный движитель (без механического привода) был предложен в 1837 г. штабс-капитаном Д.Загряжским. Его гусеничный движитель строился на двух колесах, обведённых железной цепью. А в 1879 г. русский изобретатель Ф.Блинов получил патент на созданный им «гусеничный ход» для трактора. Он его называл «паровоз для грунтовых дорог»

23. Кабельная телеграфная линия

Линия Петербург-Царское Село была построена в 40-егг. XIX века и имела протяженность 25 км.(Б.Якоби)

24. Синтетический каучук из нефти

– Б.Бызов

25. Оптический прицел

«Инструмент математический с перспективною зрительною трубкою, с протчими к тому принадлежностями и ватерпасом для скорого навождения из батареи или с грунта земли по показанному месту в цель горизонтально и по олевации». Андрей Константинович НАРТОВ (1693-1756).

«Инструмент математический с перспективною зрительною трубкою, с протчими к тому принадлежностями и ватерпасом для скорого навождения из батареи или с грунта земли по показанному месту в цель горизонтально и по олевации». Андрей Константинович НАРТОВ (1693-1756).

В 1801 г. уральский мастер Артамонов решил задачу облегчения веса повозки за счет сокращения числа колес с четырех до двух. Таким образом, Артамонов создал первый в мире педальный самокат прообраз будущего велосипеда.

27. Электросварка

Способ электрической сварки металлов придумал и впервые применил в 1882 году русский изобретатель Николай Николаевич Бенардос (1842 - 1905). «Сшивание» металла электрическим швом он назвал «электрогефестом».

Способ электрической сварки металлов придумал и впервые применил в 1882 году русский изобретатель Николай Николаевич Бенардос (1842 - 1905). «Сшивание» металла электрическим швом он назвал «электрогефестом».

Первый в мире персональный компьютер

был изобретен не американской фирмой «Эппл компьютерз» и не в 1975 году, а в СССР в 1968  году советским конструктором из Омска Арсением Анатольевичем Гороховым (род. 1935). В авторском свидетельстве № 383005 подробно описан «программирующий прибор», как его тогда назвал изобретатель. На промышленный образец денег не дали. Изобретателя попросили немного подождать. Он и подождал, пока в очередной раз за рубежом не изобрели отечественный «велосипед».

году советским конструктором из Омска Арсением Анатольевичем Гороховым (род. 1935). В авторском свидетельстве № 383005 подробно описан «программирующий прибор», как его тогда назвал изобретатель. На промышленный образец денег не дали. Изобретателя попросили немного подождать. Он и подождал, пока в очередной раз за рубежом не изобрели отечественный «велосипед».

29. Цифровые технологии.

- отец всех цифровых технологий в передаче данных.

- отец всех цифровых технологий в передаче данных.

30. Электродвигатель

– Б.Якоби.

31. Электромобиль

Двухместный электромобиль И.Романова образца 1899 г. изменял скорость движения в девяти градациях – от 1,6 км в час до максимальной в 37,4 км в час

Двухместный электромобиль И.Романова образца 1899 г. изменял скорость движения в девяти градациях – от 1,6 км в час до максимальной в 37,4 км в час

32. Бомбардировщик

Четырехмоторный самолет «Русский витязь» И.Сикорский.

33. Автомат Калашникова

Символ свободы и борьбы с угнетателями.

Символ свободы и борьбы с угнетателями.

Самые выдающиеся открытия человечества в области физики

1. Закон падения тел (1604)

Галилео Галилей опроверг почти 2000 летнее аристотелевское убеждение, что тяжелые тела падают быстрее, чем легкие, доказав, что все тела падают с одинаковой скоростью.

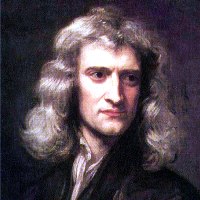

2. Закон всемирного тяготения (1666)

Исаак Ньютон приходит к выводу, что все объекты во Вселенной, от яблок до планет оказывают гравитационное притяжение (воздействие) друг на друга.

3. Законы движения (1687)

Исаак Ньютон меняет наше представление о Вселенной, сформулировав три закона для описания движения объектов.

1. Движущийся объект остается в движении, если внешняя сила воздействует на него.

2. Соотношение между массой объекта (m), ускорение (а) и приложенной силой (F) F = mа.

3. Для каждого действия есть равная и противоположная реакция (противодействие).

4. Второй закон термодинамики (1824 - 1850)

Ученые, работающие над повышением эффективности паровых машин, развили теорию понимания преобразование тепла в работу. Они доказали, что поток тепла от более высоких к более низким температурам, заставляет паровоз (или иной механизм) двигаться, уподобляя процессу потока воды, который вращает мельничное колесо.

Их работа приводит к трем принципам: тепловые потоки необратимы от горячего к холодному телу, тепло не может быть полностью преобразовано в другие формы энергии, а также системы становятся все более неорганизованными с течением времени.

5. Электромагнетизм (1807 - 1873)

Ханс Кристиан Эстед

Новаторские эксперименты выявили связь между электричеством и магнетизмом и систематизированы в системе уравнений, которые выражают их основные законы.

В 1820 году датский физик Ханс Кристиан Эрстед говорит студентам о возможности того, что электричество и магнетизм связаны между собой. Во время лекции, эксперимент показывает правдивость его теории перед всем классом.

6. Специальная теория относительности (1905)

Альберт Эйнштейн отвергает основные предположения о времени и пространстве, описывая, что часы идут медленнее и расстояние искажается, если скорость приближаются к скорости света.

7. E = MC 2 (1905)

Или энергия равна массе, умноженной на квадрат скорости света. Знаменитая формула Альберта Эйнштейна доказывает, что масса и энергия являются различными проявлениями одного и того же, и, что очень небольшое количество массы может быть преобразовано в очень большое количество энергии. Самый глубокий смысл этого открытия является то, что ни один объект с любой массой, отличной от 0 никогда не может двигаться быстрее скорости света.

8. Закон Квантового Скачка (1900 - 1935)

|

|

|

Закон, для описания поведения субатомных частиц, описали Макс Планк, Альберт Эйнштейн, Вернер Гейзенберг и Эрвин Шредингер. Квантовый скачок определяется как изменение электрона в атоме из одного энергетического состояния в другое. Это изменение происходит сразу, а не постепенно.

9. Природа света (1704 - 1905)

Результаты экспериментов Исаака Ньютона, Томаса Янга и Альберта Эйнштейна приводит к пониманию того, что такое свет, как он себя ведет, и как он передается. Ньютон использует призму для разделения белого света на составляющие цвета, а другая призма смешивала цветной свет в белый, доказывая, что цветной свет, смешиваясь, образует белый свет. Было установлено, что свет представляет собой волну, и что длина волны определяет цвет. Наконец, Эйнштейн признает, что свет всегда движется с постоянной скоростью, независимо от скорости измерителя.

10. Открытие нейтрона (1935)

Джеймс Чедвик обнаружил нейтроны, которые вместе с протонами и электронами составляют атом вещества. Это открытие существенно изменило модель атома и ускорило ряд других открытий в атомной физике.

11. Открытие сверхпроводников (1911 - 1986)

Неожиданное открытие, что некоторые материалы не имеют никакого сопротивления электрическому току при низких температурах, обещали революцию в промышленности и технике. Сверхпроводимость возникает в самых разнообразных материалах при низких температурах, включая простые элементы, такие как олово и алюминий, различные металлические сплавы и некоторые керамические соединения.

12. Открытие кварков (1962)

Мюррей Гелл-Манн предположил существование элементарных частиц, которые в совокупности образуют составные объекты, такие как протоны и нейтроны. Кварк имеет свой заряд. Протоны и нейтроны содержат три кварка.

13. Открытие ядерных сил (1666 - 1957)

Открытия основной силы, действующие на субатомном уровне, привело к пониманию, что все взаимодействия во Вселенной являются результатом четырех фундаментальных сил природы - сильных и слабых ядерных сил, электромагнитных сил и гравитации.

Все эти открытия сделаны учеными, которые посвятили свою жизнь науке. В то время диплом MBA на заказ передать на написание кому-то было невозможно, только систематический труд, упорство, наслаждение своим стремлением - позволило им стать знаменитыми.

Министерство образования Республики Башкортостан

МОУ СОШ №1 с. Аскино

Реферат на тему:

Великие ученые.

Выполнил: ученик 10 А класса

Зиязов Алмаз

Руководитель: Хакимова Ф.М.

Аскино - 2007

ПЛАН

- Амедео Авогадро

- Нильс Бор

- Андре Мари Ампер

- Даниил Бернулли

- Людвиг Больцман

- Александр Вольт

- Галилео Галилей

- Генрих Рудольф Герц

- Роберт Гук

- Николай Егорович Жуковский

- Шарль Огюстен Кулон

- Игорь Васильевич Курчатов

- Лев Давидович Ландау

- Петр Николаевич Лебедев

- Эмилий Христианович Ленц

- Михаил Васильевич Ломоносов

- Джеймс Клерк Максвелл

- Исаак Ньютон

- Георг Симон Ом

- Блез Паскаль

- Карл Эрнст Людвиг Планк

- Эрнест Резерфорд

- Вильгельм Конрад Рентген

- Александр Григорьевич Столетов

- Майкл Фарадей

- Бенджамин Франклин

- Константин Эдуардович Циолковский

- Альберт Эйнштейн

- Ханс Кристиан Эрстед

Талант есть способность обрести собственную судьбу.

Томас Манн. Какими были они, смотрящие на нас сейчас с портретов?

· Баловнями судьбы?

· Борцами во имя науки?

· Учеными «сухарями»? Все знающими и понимающими мудрецами?

· Совершали свои открытия вопреки или благодаря обстоятельствам?

· Способности к наукам проявили еще в раннем детстве, не мыслили себя ни кем иным, как ученым-физиком?

· В детские годы надежд не подавали, скорее, наоборот, были замкнутыми, необщительными, живущими в своем собственном мире?

· Вопросами, связанными с физикой, стали заниматься далеко не в юные годы?

· Посвятили физике всего несколько лет своей жизни, она не была их основным занятием?

· Предлагаемая ниже подборка может послужить материалом для конференций, факультативных занятий, может быть использована к слову, к месту на обычном уроке, если учитель почувствует, что сказанное окажется важным для кого-то из его учеников.

Амедео АВОГАДРО (1776-1856)

Полное его имя - Лоренцо Романо Амедео Карло Авогад-ро ди Кваренья э ди Черрето. Третий из восьми детей служащего судебного ведомства, предки которого с XII в. состояли на службе католической церкви. Должность передавалась по наследству. В двадцать лет Амедео получил ученую степень доктора церковного права. Двадцатипятилетний юрист начал все свое свободное время посвящать физико-математическим наукам.

Нильс Бор (1885-1962)

Из семьи профессора физиологии Копенгагенского университета. Среди друзей родителей были музыканты, писатели, художники. Это был открытый дом, где у Нильса и его брата Харольда (на год младше) старались развить уверенность в себе, привить уважение к знаниям, труду, к другим людям. В школе Нильс считался способным учеником, в университете - способным студентом. Участвовал в кружке по обсуждению научных и философских проблем, увлекался футболом. Братья входили даже в состав национальной сборной Дании и стали знамениты на всю страну до обретения научной славы. Когда Нильс Бор стал Нобелевским лауреатом, датские спортивные газеты вышли с заголовками: «Нашему вратарю дали Нобелевскую премию».

Андре Мари АМПЕР (1775-1836)

Был, что называется, поздним ребенком в семье торговца лионскими шелками. Исключительные способности проявились в раннем возрасте. Быстро выучился чтению и арифметике. Читал все подряд (у отца была хорошая библиотека). Однажды его застали за чтением энциклопедии.

Что ты читаешь, Андре? -спросил отец.

Я читаю статью об аберрации, - ответил одиннадцатилетний ребенок. И изложил суть этого непростого явления.

Никогда не ходил в школу, не прошел классического курса обучения. Сам учил латынь, потому что только так мог прочитать интересующие его вещи. «Знаешь ли ты, как производится вычисление корней?» - спросил приглашенный учитель математики. «Нет, зато я умею интегрировать!» - ответил мальчик. Время расцвета Ампера как ученого пришлось на 1814-1824 гг., т.е. к сорока годам.

Даниил БЕРНУЛЛИ (1700-1782)

В шестнадцать лет получил степень магистра философии. Примерно в это же время начал изучать математику под руководством старшего брата (Даниил - представитель известной династии ученых Бернулли). В двадцать один год ему была присвоена степень лиценциата медицины. Гидродинамикой, принесшей ему известность, он стал заниматься уже ближе к сорока годам.

Людвиг БОЛЬЦМАН (1844-1906)

Родился в Вене. Отец - чиновник Имперского министерства финансов. С детских лет интересовался математикой и естествознанием. В гимназии считался способным и трудолюбивым. С удовольствием занимался музыкой. Его люби-мым.композитором был Бетховен, любимым поэтом - Шиллер. В девятнадцать лет поступил в Венский университет. С этого момента началась его активная научная и преподавательская деятельность.

Александр Вольт (1745-1827)

Родился в родовом имении, где его предки жили в течение многих веков. Родители считали, что ребенок развивается ненормально: маленького роста, не говорит. Его считали немым до тех пор, пока в четырехлетнем возрасте он не произнес свое первое слово: «Нет!» Учился в школе ордена иезуитов. Будучи восемнадцатилетним юношей, уже бойко переписывался с наиболее видным физиком-электриком того времени - преподобным аббатом Нолле. Расцвет Вольта как ученого приходится на возраст сорок пять-пятьдесят лет.

Галилео ГАЛИЛЕЙ (1564-1642)

Отец хотел, чтобы мальчик стал врачом, за тем и послал его учиться в Пизанский университет. Однако семнадцатилетнему Галилею не особенно нравилась медицина. Он оставил университет и начал серьезно заниматься математикой и механикой. В двадцать два года он писал серьезные научные работы, например, о центре тяжести тел. В двадцать пять лет он -преподаватель Пизанского университета. Должность профессора математики была почетной, но малооплачиваемой.

Генрих Рудольф ГЕРЦ (1857-1894)

В гимназии учился прекрасно. Обожал все предметы без исключения - в равной степени физику и арабский язык. Любил писать стихи и вытачивать фигурки на токарном станке. Говорят, что, когда Герц стал известным ученым, его наставник по токарному делу с сожалением заметил: «Жаль. Из него могбы получиться отличный токарь». За что бы он ни брался, все получалось. Генрих Герц был сыном сенатора. Когда он родился, врачи единодушно утверждали, что он не жилец на белом свете. Болезни преследовали его все тридцать сеиь лет жизни.

Роберт Гук (1635-1703)

Родился в семье настоятеля церкви на острове Уайт (Англия). Отец хотел, чтобы сын тоже стал священником. Но у мальчика было настолько слабое здоровье, что он не мог даже ходить в начальную школу со сверстниками. Свой досуг он посвящал конструированию различных механизмов. Такая безмятежная жизнь оборвалась в тринадцать лет - умер отец. Гук поступил учеником к одному лондонскому живописцу. Вскоре решил, что и без специальной подготовки достаточно хорошо рисует, а запах краски вызывал у него головную боль. Он оставил живопись и потупил в школу – готовиться в университет. Изучал греческий, латынь, геометрию Евклида. В восемнадцать лет он - студент Оксфордского университета. На жизнь зарабатывал в качестве хориста в церкви, ассистента у химика, который и рекомендовал его одному молодому аристократу, увлеченному наукой, Роберту Бойлю.

К сожалению, не существует портрета Гука не только в раннем возрасте, но и ни одного вообще: в приступе ревности И.Ньютон после смерти Гука приказал уничтожить все его портреты (он считал Гука своим соперником в науке). Приведенный портрет является реконструкцией облика ученого по описаниям современников.

Николай Егорович ЖУКОВСКИЙ (1847-1921)

В одиннадцать лет был отправлен из Владимирского имения родителей учиться в 4-ю московскую гимназию. Начиная с 3-го класса выделялся как лучший ученик по алгебре, геометрии и естественным наукам. Трудно давались ему иностранные языки, особенно латынь и немецкий. Любил опыты по физике. Мастерил разнообразные модели и приборы. По окончании гимназии собирался поступать в Петербургский институт инженеров путей сообщения, по стопам отца. Обучение там стоило дорого - семья не могла позволить себе такие расходы.Отец советует поступить в Московский университет, на факультет математики. Шестнадцатилетнему Николаю было очень нелегко. Из письма к матери в то время: «… А время уже подумать, и серьезно, о самом себе, я уже не ребенок. Оканчивая университет, нет другой цели, как сделаться великим человеком, а это так трудно: кандидатов на имя великого так много...» Мечта Жуковского стать инженером осуществилась в зрелом возрасте.

Шарль Огюстен КУЛОН (1736-1806)

Поступил на военную службу сразу по окончании школы. Прошел инженерную подготовку. Строил оборонительные сооружения на острове Мартиника. Одновременно с военной службой проводил научные исследования. Его имя приобрело известность в научном мире к сорока годам.

Игорь Васильевич КУРЧАТОВ (1903-1960)

Юность пришлась на годы революции и гражданской войны. Учился в гимназии города Симферополя. Играл на мандолине в оркестре. Семья была более чем среднего достатка. Подрабатывал во время учебы в мундштучной мастерской, осваивал слесарное дело. Учитель математики в гимназии пророчил ему большое будущее, учитель словесности – тоже. Поступил в Таврический университет, закончив с золотой медалью гимназию. Правда, медаль ему не смогли дать: шла война. Студентом, семнадцати- восемнадцатилетним юношей, где только ни работал, чтобы выжить в эти голодные годы: на строительстве железнодорожной ветки, сторожем, даже воспитателем.

Лев Давидович ЛАНДАУ (1908-1968)

Гимназистом стал в восемь лет, в двенадцать поступил в Бакинский экономический техникум, через два года закончил его. В четырнадцать лет - студент Бакинского университета. Многие современные школьники в этом возрасте только начинают знакомиться с физикой.

Дифференцировать научился в двенадцать лет, интегрировать - в тринадцать, довольно свободно говорил по-немецки и по-французски, к двадцати годам выучил английский. Любил читать, но ненавидел писать сочинения. Постоянно были проблемы с учителем словесности. Как-то получил единицу за сочинение о Евгении Онегине написал без единой ошибки: «Татьяна была довольно скучная особа».

Петр Николаевич ЛЕБЕДЕВ (1866-1912)

Родился в Москве, в семье служащего чаеторговой фирмы. Отец решил направить его в коммерческое училище, заявив: «Я лучше желаю видеть сына дельным человеком в Китае, чем шалопаем в Москве». Сын же читает популярную научно-техническую литературу, помогает учителю физики с демонстрацией опытов, уговаривает отца (человека состоятельного) приобрести некоторые электрические приборы. Сам устанавливает в квартире электрический звонок. Тогда это считалось чудом техники! Надежды отца сделать сына своим достойным деловым наследником рушились. Четырнадцатилетнему мальчику разрешили поступать в реальное училище, а затем в Московское техническое училище (сейчас - Технический университет им. Баумана). Учился Лебедев всегда средне. Много времени и сил отнимали опыты и различные изобретения дома. Отец поощрял романтические увлечения девушками, купил ему лодку, скаковую лошадь. Но желание стать инженером пересиливало. Семнадцатилетним, он пишет: «Я не буду влюбляться, иначе все пойдет прахом и мне придется идти в контору» (т.е. становиться деловым человеком).

Эмилий Христианович ЛЕНЦ (1804-1865)

Русский физик из города Дерпта (Тарту). Тогда это была Российская империя. Бросил учебу в университете, чтобы отправиться в трехлетнее кругосветное путешествие. Проводил географические исследования. По их результатам в двадцать четыре года стал адъюнктом Петербургской академии наук, а в двадцать шесть лет – академиком. Занялся реорганизацией физической лаборатории и собственными физическими исследованиями.

Михаил Васильевич ЛОМОНОСОВ (1711-1765)

Родился неподалеку от города Холмогоры, в крестьянской семье. Почти все местные жители занимались морским промыслом. С десяти лет вместе с отцом в плаваниях стал участвовать и Михаил. Читать он научился в двенадцать лет - у местного дьячка. Перечитал все доступные ему книги. Тяга к знаниям оказалась настолько сильной, что уже совсем взрослым, девятнадцатилетним (а он с десяти лет работал!), отправился в Москву учиться. Двадцатилетний «дядя» сидел за партой со школярами, учениками Славяно-греко-латинской академии. Жил в страшной нужде: «Имея алтын в день жалования, нельзя было иметь на пропитание в день больше как на денежку хлеба и на денежку кваса, прочее на бумагу, на обувь и другие нужды». Обучение в академии было рассчитано на 13 лет. За первый год Ломоносов сумел закончить три класса, а за 5 лет - весь курс.

Джеймс Клерк МАКСВЕЛЛ (1831-1879)

Детство его было счастливым. Трехлетний ребенок исследовал все вокруг. Как звонок колокольчика для вызова прислуги может передаваться по проволоке в другие комнаты? Загадка! У него были на редкость добрые, мудрые и внимательные родители. В одном из писем мать мальчика пишет, что слова: «Покажи мне, как это делается», - постоянно сопутствуют ему. Матери не стало, когда Джеймсу было восемь лет. В школе особых успехов он поначалу не показывал. Заинтересовала его лишь геометрияния овальных линий с помощью двух иголок и нитки. Способ был доложен на заседании Королевского научного общества и одобрен самыми известными учеными. В шестнадцать лет поступил в Эдинбургский университет, а в девятнадцать перешел в Кембридж.

Исаак Ньютон (1643-1727)

Родился маленьким и хилым, однако прожил восемьдесят пять лет, болея не больше обычного. Ребенком считался способным, имел великолепную память. Любил мастерить. Например, сделал мельницу, колесо которой приводила в движение мышь; фонари, солнечные и водяные часы. Воздушными змеями, загоравшимися в воздухе, пугал соседей. Много читал. Родные хотели видеть его фермером, возможно, священником. Но, с детства нелюдимый, обидчивый, любивший уединение молодой человек решил серьезно заняться наукой. В восемнадцать лет он - студент Кембриджа, в двадцать два года (необычайно рано!) получил степень бакалавра. Наиболее значительные свои работы он сделал в сравнительно молодом возрасте. Ни разу не покинул пределов Англии, не выезжал дальше, чем на 200 км от Кембриджа.

Георг Симон ОМ (1787-1854)

Родился в семье слесаря. Отец придавал большое значение образованию детей. Хотя семья постоянно нуждалась, Георг учился - сначала в гимназии, а потом в университете. Однако, по воле отца, считавшего, что сын слишком много внимания уделяет развлечениям, Ому пришлось прервать учебу и начать преподавать матема-1ику в одной из частных школ Швейцарии. Лишь в двадцать четыре года ему удалось сдать экзамены в университет. Физикой Георг Ом стал интересоваться позже.

Блез ПАСКАЛЬ (1623-1662)

Отец разработал систему воспитания детей (в семье кроме Блеза было еще две дочери), которая исключала точные науки. Он боялся, что ранняя увлеченность математикой и естественными науками помешает гармоничному развитию. О «запретной» геометрии например мальчик узнал в двенадцать лет. Физика вошла в область его интересов к тридцати годам.

Макс Карл Эрнст Людвиг ПЛАНК (1858-1947)

Родился в семье профессора гражданского права. Мальчик учился в Мюнхенской гимназии, собирался сталь музыкантом или лингвистом. Впоследствии играл дуэтом (партия фортепиано) с Эйнштейном, исполнявшим партию скрипки. Физика привлекла его внимание в старших классах гимназии.

Один из преподавателей Мюнхенского университета отговаривал Планка связывать свои интересы именно с теоретической физикой. Там, мол, все уже известно, осталось уточнить детали.

Эрнест РЕЗЕРФОРД (1871-1937)

Четвертый ребенок мелкого фермера из Новой Зеландии, у которого было еще восемь детей. Отцу не под силу было дать образование всем детям, и Ре-зерфорд, начиная с детского возраста и до получения высшего образования, все время учился на стипендии. Живой, активный, веселый, он любил охоту и спорт. В школе и университете играл форвардом в футбольной команде. Любил читать. Еще мальчиком сам сделал себе фотоаппарат, что по тем временам было довольно трудно.

В 1891 г., будучи двадцатилетним студентом, на заседании Научного общества сделал доклад «Об эволюции материи», где высказал совершенно революционные мысли: все атомы состоят из одних и тех же частиц. Доклад был встречен очень неодобрительно. Ему пришлось извиниться перед Научным обществом.

Вильгельм Конрад РЕНТГЕН (1845-1923)

Ученый, получивший первую Нобелевскую премию, не имел школьного аттестата. Из школы его исключили. Кто-то нарисовал на доске карикатуру на учителя, и тот посчитал, что это дело рук Рентгена. Не получил он аттестата и при попытке сдать экзамены экстерном - его экзаменатором оказался тот самый учитель. О том, чтобы поступить в высшее учебное заведение, теперь нельзя было и мечтать. Случайно уже двадцатилетний молодой человек узнает о том, что в швейцарском городе Цюрихе открылся новый Политехнический институт, где принимаются вольнослушатели (т.е. аттестат не обязателен). Туда-то он и поступил на машиностроительный факультет.

Александр Григорьевич Столетов (1839-1896)

Родился в семье небогатого владимирского купца - владельца бакалейной лавки. Научился читать в четыре года. С пяти лет чтение - любимое занятие. Писал стихи, в гимназии с товарищами выпускал рукописный журнал. Занимался музыкой, даже хотел одно время стать профессиональным музыкантом. В последние годы учебы в гимназии любимыми предметами стали физика и математика. Они и определили дальнейшую судьбу. Семнадцатилетний юноша стал студентом физико-математического факультета Московского университета (за казенный счет, т.е. по окончании учебы должен был шесть лет проработать «по учебной части Министерства народного просвещения»).

Майкл ФАРАДЕЙ (1791-1867)

Родился в Лондоне, в семье кузнеца. Получил лишь начальное образование. С двенадцати лет начал работать разносчиком газет, подмастерьем в переплетной мастерской. Самоучка, очень много читал.

Бенджамин ФРАНКЛИН (1706-1790)

Политический деятель. В Америке по сей день является одним из самых почитаемых людей за все время истории США. Его работы по электричеству были сделаны за короткий период времени, с 1747 по 1753 гг. То есть физике он посвятил семь лет, будучи уже в зрелом возрасте. Благодаря ему мы сейчас пользуемся громоотводом, понятиями «положительный» и «отрицательный» заряды. Портрет Франклина все желающие могут увидеть на стодолларовой купюре.

Константин Эдуардович ЦИОЛКОВСКИЙ (1857-1935)

Родился в семье лесника. Кроме него - еще двенадцать детей. В девять лет заболел скарлатиной и в результате осложнения частично потерял слух. Это отразилось на всей его дальнейшей жизни. Он оказался изолированным от остальных детей, его дразнили, он не мог учиться в школе (не слышал учителя). Еще через два года умирает мать. Отныне его мир - книги. Лет с четырнадцати-пятнадцати стал интересоваться физикой, математикой, химией, астрономией. В шестнадцать лет уехал в Москву, где прожил три года, тратя очень небольшие деньги, которые получал из дома, в основном на книги. Потом, вернувшись, домой, зарабатывал репетиторством. В двадцать два года экстерном сдал экзамены на звание учителя. Гениальный ученый-самоучка, на много опередивший свое время, вспоминал потом, что глухота всегда заставляла страдать его самолюбие, отдаляла от людей, оставляла наедине со своими мыслями.

Альберт Эйнштейн (1879-1955)

В детстве настолько медленно учился говорить, что его едва не сочли умственно отсталым. Все же мать строила честолюбивые планы относительно его будущего. Она не отличалась ни мягкостью, ни терпимостью, и детство Эйнштейна прошло под знаком ее властной натуры. Сам он вспоминал, что был одиноким и мечтательным ребенком, испытывал трудности в общении со сверстниками, избегал шумных игр. Любил строить сложные конструкции из кубиков и карточные домики высотой до четырнадцати этажей. Был подвержен приступам ярости, в обычном же состоянии почти заторможен. Его апатия беспокоила родителей. Начал учиться играть на скрипке в пять лет. Музыка стала его духовной потребностью на всю жизнь. В школе столкнулся с антисемитизмом. Одиннадцатилетним пережил период горячей религиозной веры, который сменился периодом увлечения научно-технической литературой. Хотя довольно медленно усваивал в детстве новую информацию, особо серьезных проблем в школе у него не было. Слабым местом была лишь физкультура. Его учитель греческого вошел в историю, сказав, что из Эйнштейна никогда ничего не получится.

Специалистом по древним языкам он действительно не стал. Всю жизнь не терпел милитаризма. Отказался от немецкого гражданства, чтобы не быть призванным в армию в возрасте семнадцати лет.

По собственным воспоминаниям, в шестнадцать лет задумался, как можно (и можно ли вообще) догнать движущийся по небу луч света.

Ханс Кристиан ЭРСТЕД (1777-1851)

Родился в семье бедного аптекаря. Денег на образование особенно не было, так что вместе с братом Андерсом учился, где придется: у парикмахера - немецкому языку, у жены парикмахера - датскому, у пастора - грамматике, истории и литературе, у землемера - математике. Заезжий студент рассказал как-то о свойствах минералов. В двенадцать лет стоял уже за стойкой отцовской аптеки. Все же, попав в Копенгагенский университет, взялся изучать все сразу: медицину, физику, астрономию, философию, поэзию. Двадцатилетним получил золотую медаль за эссе «Границы поэзии и прозы». В физику Эрстед пришел позже.

Литература

1. Азерников В.З. Физика. Великие открытия. - М.: ОЛМА-пресс, 2000.

2. Голин Г.М., Филонович СР. Классики физической науки. - М.: Высшая школа, 1989.

3. Замечательные ученые. - Библиотечка «Квант». 1980.

4. Лишевский В.П. Охотники за истиной. - М.: Наука, 1990.

5. Они создавали физику. - М.; Бюро «Квантум», 1998.

6. Храмов Ю.А. Физики. -М.: Наука, 1983.