Наверное, многим пришлось услышать за свою жизнь фразу «Кадры решают всё». Кто сказал её впервые, какое значение она имеет, в каком контексте была сказана? И учитывая, кто произнес эту фразу, какая была реализация произнесенных ним слов? Насколько это выражение актуально в наше время и может ли применятся сейчас? И кому принадлежит фраза «Кадры решают все»?

Значение словосочетания «Кадры решают всё»

Фраза была сказана, чтобы обратить внимание на важность образования и профессиональных умений человека при подходе к решению каких-то проблем. Правильный подбор кадров, которые воплощают в жизнь какую-то идею, значительным образом оказывает влияние на её реализацию. Именно поэтому различные компании и предприятия хотят иметь самый квалифицированный персонал и готовы проводить тщательный отбор кандидатов. Ведь кадры решают все. Оригинал этой фразы был сказан одним очень известным человеком. А кто произнес эти слова, вы сейчас и узнаете.

«Кадры решают всё»: кто сказал эти слова и когда?

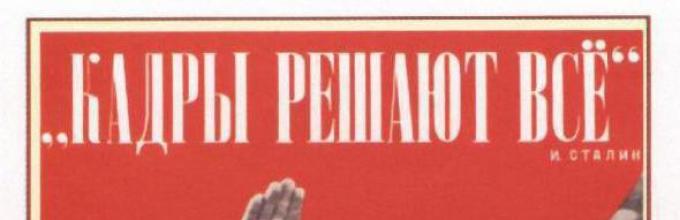

Кто же произнес слова «кадры решают все»? Автор фразы - известный политик времён Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили). Сказана она им была в 1935 году во время доклада о положении дел в СССР. Следует отметить, что те годы ознаменовали начало значительного прогресса. Человечество входило в период развития, к сожалению, отложенный впоследствии Второй мировой войной. Именно в это время были впервые произнесены слова «Кадры решают все». Кто сказал первым эту фразу, вы теперь знаете. Но в каком контексте она была упомянута? Что предшествовало ей, на смену какому утверждению она пришла и как воплощалась в жизнь связанная с ней идея?

В каком контексте была сказана фраза?

Вы теперь знаете, кому принадлежат слова «кадры решают все». Но какими были обстоятельства, в связи с которыми они были сказаны? В тот период активно шла вторая пятилетка, и валового внутреннего продукта Советского Союза исчислялись в десятках процентов. Поэтому многие начали приписывать успехи в строительстве и управлении отдельным кадрам. Говорили, что это всё - их заслуга. В докладе, сделанном Сталиным, содержится резкое негодование по этому поводу и противостояние приписыванию всего отдельным управленцам.

Одновременно в то время был популярным лозунг «Техника решает всё». В этом докладе Иосифа Виссарионовича имеется выступление и против него. И вместо старого выдвигается новый девиз - «Кадры решают всё». Кто сказал эти слова? Человек, который понимал, о чем он говорит. В качестве основного аргумента о смене лозунгов был принят тезис о том, что утверждение о технике активно только для «технического голода», но уже тогда ставка должна была перейти с машин на квалифицированные кадры, которые смогут эффективно ими управлять, а также в будущем и создавать новые образцы.

В качестве главного довода для реализации был принят во внимание тот факт, что при достаточном количестве профессиональных работников можно было увеличивать в три-четыре раза. Кроме простого требования к повышению квалификации, выдвигалась также заявка на изменение отношения к самим людям. В качестве примера небрежного отношения Сталиным была рассказана история о его времяпровождении в ссылке на территории Сибири. Суть этой истории была в том, что когда потеряли 1 человека, о нем не очень-то и сильно горевали, тогда как большее внимание уделили лошади, которую необходимо было покормить.

Реализация

Как же этот лозунг воплощался в жизнь? Подход к реализации был выбран довольно грамотно - создавать образовательные резервы было решено за счёт освобождения людей, занятых в сельском хозяйстве. Воплощение заключалось в создании замкнутого круга: чем больше техники и квалифицированных кадров находится в расположении у сельского хозяйства, тем больше людей из него можно отправить на переобучение и подготовку иных работников и специалистов. А самых успешных можно обучать инженерному делу или подготовить из них ученых. Вот как велась реализация лозунга «Кадры решают всё». Кто сказал первым эти слова, вы знаете, важным остаётся ещё то, чтобы эту фразу подхватили современные политики, которые сейчас управляют Российской Федерацией.

Актуальность в наши дни

Злободневные ли эти слова в наши дни? Да. Ведь умело управлять предприятиями, планировать развитие экономики, да и создавать материальные ценности сейчас без квалифицированных кадров очень сложно. Что сможет сделать управленец при значительном кризисе, если он не знает, как решить незначительную проблему? Как могут рассчитывать специалисты планы развития, если у них не хватает знаний о закономерностях в экономике? И сможет ли человек без квалификации создать хороший стол, стул или компьютер? Поэтому эти слова сохраняют свою ценность и важность даже сейчас. Причем важность их не только в получении квалифицированных кадров, но и в отношении к людям. Ведь если нет человека, то нет и знаний, и умений.

Заключение

А что же можно сказать под конец? Тогда, в 1935 году, значительное внимание уделялось самообразованию рабочих масс и инициативных людей, которые хотели учиться. Их поддерживали. Стоит вспомнить великих ученых и изобретателей, талант которых раскрылся именно в этот период (Курчатов, Королёв и множество других). И следует отметить, что для тех, кто задумается о важности в своей жизни лозунга «Кадры решают всё», что существенным аспектом является не только квалификация, но и отношение к людям вместе с самообразованием. Такой комплексный подход в сфере управления и при подходе к подготовке рабочих кадров поможет выйти нашей стране из тяжелого экономического кризиса.

2002Выпуск газеты Сегодня №31 (1079) за 09.02.2002

ЗНАМЕНИТАЯ ФРАЗА "КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ" ПРИНАДЛЕЖИТ НЕ СТАЛИНУ

К такому выводу пришла одесская писательница, историк Евгения Королева (кстати, дочь одного из первых российских авиаторов). Изучая архивы, она обнаружила "сталинское" крылатое выражение в бумагах, вышедших из-под пера... царского министра Немешаева. Но как по-разному они его применяли в жизни!

ДВЕ СТАНЦИИ -- ОДНО ИМЯ

Тем, кому приходится ездить по "железке" в направлении Тетерева, знакомы полустанки Клавдиево и Немешаево. Но мало кто знает, что названы они в честь Клавдия Семеновича Немешаева, человека блистательного ума и выдающихся организаторских способностей, совершившего технологическую революцию в отечественном железнодорожном хозяйстве.

В январе 1895 г. убыточная Юго-Западная железная дорога, принадлежавшая частному акционерному обществу, указом российского императора была национализирована. Первым ее начальником стал Клавдий Немешаев -- молодой и энергичный статский советник, инженер 4-й степени, руководивший на тот момент Сызранско-Вяземской железной дорогой. Известно, что в 1892-м за особые заслуги при перевозке хлеба в голодающие губернии он был награжден орденом Святой Анны III степени.

И дорога быстро преображается, ведь новый начальник поставил амбициозную цель: вывести Юго-Западную на современный европейский уровень. В частности, он тут же поручил техническим службам заняться приобретением и установкой централизованной системы стрелок и сигналов фирмы "Сименс и Гальске" на станциях Проскуров, Дубно, Одесса-Порт, Бердичев, Фастов, Здолбуново... А если вам приходится ездить на участке

Киев--Ковель, знайте, что эту дорогу построил Клавдий Немешаев.

На фотографиях конца XIX века новые железнодорожные станции выглядят весьма респектабельно, да и сегодня многие из них сохранились лучше, чем сталинские и брежневские "жемчужины архтектуры". А на станции Киев-Волынский, в Андрушевке Житомирской области и многих других железнодорожных узлах Украины и по сей час стоят добротные дома, построенные по указанию Немешаева для железнодорожников. Сам он жил в Киеве, на улице Фундуклеевской, (ныне -- Б. Хмельницкого).

Но главное, Немешаев сделал ставку на подготовку собственных кадров. Он основывает школы для детей железнодорожников, а также технические училища в Киеве и Одессе. Те, кто стремился учиться дальше, поступали на специальные двухгодичные курсы -- что-то вроде техникумов. Студентам читали коммерческую географию, бухгалтерию, железнодорожное право, политическую экономию, курс устройства и технической эксплуатации железных дорог, основы физики и математики. В преподавательский состав брали профессионалов-практиков высочайшего уровня. В этом Немешаев, лучший выпускник Санкт-Петербургского института путей сообщения за все время его существования, знал толк.

Работать на "железке" в те времена было почетно и выгодно: оклад инженера 7-го класса составлял 3600 рублей в год, техника -- 1500, инженера в канцелярии -- 2400, стрелочника -- 160. Сам же Клавдий Семенович получал 18000 рублей оклада и честно их отрабатывал.

Благодаря притоку хорошо подготовленных кадров Юго-Западная быстро вышла в число лучших в Европе, разветвилась множеством новых направлений.

ЛЕНИН ОБРЕК ЕГО НА ГОЛОДНУЮ СМЕРТЬ

На энергичного начальника посыпались заслуженные благодарности от министра: "За скорое и тщательное исполнение постройки Беловежской ветви...", "Высочайшая благодарность за труды по сооружению Киевского политехнического института", "...за отличный порядок, правильность и точность перевозок войск при маневрах в районе Белостока", "...за отличное состояние Юго-Западных железных дорог". И -- десятки орденов: Святого Владимира III и IV степеней, Святого Станислава и Святой Анны, орден Белого орла, Бухарской Золотой Звезды, Болгарской Звезды за гражданские заслуги...

В 1905 году председатель Совета министров граф Витте назначил Клавдия Немешаева министром путей сообщения. Но отношения неуемного министра с премьером не сложились, и Витте отправляет того в почетную отставку -- назначает членом Госсовета. А потом грянула Октябрьская революция. Оставшись без содержания, с семьей на руках, бывший министр с трудом устроился... билетером в захудалый Петроградский кинотеатр. Потом и эту работу у него отобрали.

В одесских архивах хранится белогвардейская газета "Современное слово". Там можно найти маленькую заметку о том, что в Петрограде от голода и истощения скончался бывший министр путей сообщения Клавдий Семенович Немешаев. Известно, что он обращался с ходатайством о пенсии к Ленину. Увы, вождь мирового пролетариата расщедрился для "царского прислужника" лишь на мизерное единовременное пособие и разовый академический паек. Надолго этого не хватило...

Сталин: кадры решают всё

4 мая 1935 года Сталин на выпуске красных командиров произносит свою знаменитую фразу: Кадры решают все!

«Кадры решают всё», – эту

формулировку И.В.Сталин ввёл в

политическую жизнь ещё в годы

индустриализации Советской

державы. Так предельно ёмко была

сформулирована сущность

партийно-политического

руководства обществом. Впрочем,

подбор и расстановка кадров были

альфой и омегой ленинских

принципов деятельности

большевистской партии.

«Кадры решают всё», – эту

формулировку И.В.Сталин ввёл в

политическую жизнь ещё в годы

индустриализации Советской

державы. Так предельно ёмко была

сформулирована сущность

партийно-политического

руководства обществом. Впрочем,

подбор и расстановка кадров были

альфой и омегой ленинских

принципов деятельности

большевистской партии.

Однако подбор и расстановка

кадров в масштабах общества

могут быть оптимальными только

при одном непременном условии:

наиболее удачно должны быть

расставлены руководящие кадры

партии. Этот политический закон

Сталин перенял от Ленина, развил

его.

Когда Сталин чеканил: «Кадры

решают всё», он осознавал,

что каждая руководящая команда

призывается обществом для

решения конкретных задач,

которые ставит время. Смена

исторического этапа предполагает

смену состава политических

штабов.

В послевоенном Союзе ССР высший

политический штаб, образовывали

деятели, входившие в состав

Политбюро (Президиума) и

секретариата ЦК КПСС правящей

партии. Значение этих органов

И.В.Сталин прекрасно знал по

собственному опыту. Он с первых

дней существования Политбюро

Центрального Комитета нашей

партии входил в его состав. А

первое Политбюро ЦК РСДРП(б) 23

октября 1917 года было

образовано «для политического

руководства в ближайшее время».

Оно проработало чуть больше

полумесяца, успешно решило

стоявшие перед ним задачи и по

этой причине прекратило своё

существование после победы

Октябрьского вооружённого

восстания. Затем Политбюро было

восстановлено по решению VIII

съезда РКП(б) на пленуме

Центрального Комитета 25 марта

1919 года. Сталин был снова

избран в его состав. Тогда же он

вошёл и в состав впервые

созданного Организационного бюро

ЦК РКП(б).

Что касается секретариата ЦК

партии, то он впервые вошёл в

его состав сразу в качестве

Генерального секретаря ЦК 10

апреля 1922 года, после XI

партсъезда. Тогда эта должность

была впервые введена Уставом

РКП(б).

Большой политический опыт

Сталина делал его очень

требовательным, порой и суровым

в отношении товарищей по высшим

руководящим органам партии. Это

породило немало кривотолков,

легенд и фальсификаций.

Старательно раздуваемым

антисталинским огнём стало

выступление Сталина на

организационном пленуме ЦК после XIX съезда КПСС, на котором он

критиковал Молотова

и Микояна. Поскольку

официальной стенограммы этого

пленума не публиковалось, то

простор для фантазий был величайшим.

Из речи И.В. Сталина 16

октября, который касается

Молотова и Микояна, так, как он

даётся в воспоминаниях Л.Н.Ефремова:

«Нельзя не коснуться

неправильного поведения

некоторых видных политических

деятелей, если мы говорим о

единстве в наших делах.

Я имею в виду товарищей Молотова

и Микояна. Молотов – преданный

нашему делу человек. Позови, и,

не сомневаюсь, он, не колеблясь,

отдаст жизнь за партию. Но

нельзя пройти мимо его

недостойных поступков. Товарищ

Молотов – министр иностранных

дел, находясь под «шартрезом» на

дипломатическом приёме, дал

согласие английскому послу

издавать в нашей стране газеты и

журналы… Это первая политическая

ошибка товарища Молотова. А чего

стоит предложение Молотова

передать Крым евреям. Это грубая

ошибка товарища Молотова. Для

чего это ему потребовалось? Как

это можно допустить? На каком

основании товарищ Молотов

высказал такое предложение? У

нас есть еврейская автономия.

Разве этого не достаточно? Пусть

развивается эта республика. А

тов. Молотову не следует быть

адвокатом незаконных еврейских

притязаний на наш Советский Крым!

Это вторая политическая ошибка

товарища Молотова. Товарищ

Молотов неправильно ведёт себя

как член Политбюро. И мы

категорически отклоним его

надуманные предложения.

Товарищ

Молотов так сильно

уважает свою супругу, что не

успеем мы принять решение

Политбюро по тому или иному

важному политическому вопросу,

как это быстро становится

достоянием товарища Жемчужиной.

Получается, будто какая-то

невидимая нить соединяет

Политбюро с супругой Молотова

Жемчужиной и её друзьями. А её

окружают друзья, которым нельзя

доверять. Ясно, что такое

поведение члена Политбюро

недопустимо!».

Молотов так сильно

уважает свою супругу, что не

успеем мы принять решение

Политбюро по тому или иному

важному политическому вопросу,

как это быстро становится

достоянием товарища Жемчужиной.

Получается, будто какая-то

невидимая нить соединяет

Политбюро с супругой Молотова

Жемчужиной и её друзьями. А её

окружают друзья, которым нельзя

доверять. Ясно, что такое

поведение члена Политбюро

недопустимо!».

Для чего же Сталину

потребовалось критиковать на

Пленуме своих старых соратников?

Во-первых, Сталин провёл «урок

политграмоты» для вновь

избранного ЦК. Ефремов

вспоминает: «Мы, молодые члены

ЦК, общаясь друг с другом,

говорили: вот и прошли настоящий

политический университет. Такое

запомнится на всю жизнь». Кстати,

на XIX съезде исключительное

внимание уделялось развертыванию

критики в партийных рядах.

Во-вторых, так Сталин наглядно

объяснял, почему необходимо

существенное увеличение

численности рабочих органов

партии. При этом за критикой

Молотова и Микояна скрывалось

стремление снизить в глазах ЦК

партии роль и статус «старой

гвардии» в проведении партийной

и государственной политики,

вывести её из числа «коренников».

В-третьих, это была прелюдия

своеобразного «кадрового

завещания» И.В. Сталина.

Характер сталинского «кадрового

завещания» напрямую связан с тем,

как виделся Иосифу

Виссарионовичу начавшийся этап

общественного развития

советского общества.

В Советском

Союзе начала 50-х годов

господствовала психология

победителей, убежденных, что им

по плечу свернуть любые горы,

что они, как говорится, уже

держат бога за бороду. Эту

психологию усилило

восстановление разрушенного

войной народного хозяйства в

течение одной пятилетки, первыми

среди всех пострадавших во

второй мировой войне стран.

Сталин понимал, что послевоенный

народный энтузиазм нуждается в

максимальной поддержке и

поощрении, но он не может быть

единственным движителем

созидания. В «Экономических

проблемах развития социализма в

СССР» он подчеркивает решающую

роль объективных законов истории,

противоречивый характер любого

движения вперёд.

В Отчетном докладе Центрального

Комитета XIX съезду (с ним

выступал Г.М. Маленков, но

влияние И.В. Сталина на доклад

бесспорно) с тревогой отмечалось,

во-первых, что «успехи породили

в рядах партии настроения

самодовольства, народного

благополучия и обывательской

самоуспокоенности, желание

почить на лаврах и жить

заслугами прошлого»; во-вторых,

«некоторая часть наших

руководящих кадров не работает

над повышением своей

сознательности, не пополняет

свои знания в области

марксизма-ленинизма, не

обогащает себя историческим

опытом партии. А без этого

нельзя стать полноценными

зрелыми руководителями».

Однако дело не сводилось только

к желанию или нежеланию овладеть

премудростями науки. Не менее

важна и подготовка,

образовательный уровень. Тем

более, что этап эмпирического

овладения общественным

производством остался позади.

Для успешного управления

необходимы знания, с одной

стороны, современной науки и

техники, с другой -

марксистко-ленинской теории.

Необходим надежный путеводитель

хозяйственной политики. И автор

«Экономических проблем» его

указывает: «Политическая

экономия изучает законы развития

производственных отношений людей.

Хозяйственная политика делает из

этого практические выводы,

конкретизирует их и строит на

этом свою повседневную работу».

(Сталин И.В. Соч. Том 16. С.

207).

Первая попытка сформировать

высший политический штаб,

который более полно отражал бы

потребности послевоенного

времени, обладал бы современным

образованием и был бы способен

решать качественно новые

общественно-политические задачи,

была предпринята И.В. Сталиным в

1946 году. На Пленуме ЦК ВКП(б),

состоявшемся 18 марта 1946 года,

был сформирован новый состав

Организационного бюро. Оно было

впервые расширено до 15 человек.

Теперь в Оргбюро ЦК не было ни

одного человека без среднего

образования, а 80% новичков

имели высшее (полное и неполное)

образование.

Однако в послевоенный период

Оргбюро так и не стало играть

значительной руководящей роли в

жизни партии и общества. К тому

же очень скоро начался процесс прореживания этого органа. Первый опыт не

удался еще и потому, что неточно

была выбрана экспериментальная

площадка.

Оргбюро ЦК изначально

формировалось как коллегия

руководителей партийного

аппарата. Но особенность

правящей партии, тем более в

условиях СССР, где не было

антагонизма между обществом и

государством: высшая когорта

руководителей СССР неизбежно

включала в себя ведущих

политиков, большинство которых

было сконцентрировано в

государственных структурах.

Состоявшийся менее чем за

полгода до смерти вождя XIX

партсъезд, кроме всего прочего,

интересен тем, что узаконил «кадровое

завещание» И.В. Сталина, то есть

тот высший политический штаб,

который вождь Победы предложил

советскому обществу для

продолжения социалистического

строительства.

Вместо Политбюро организационным

пленумом Центрального Комитета

был избран Президиум ЦК КПСС.

Его численный состав стал больше

всего состава Центрального

Комитета, избиравшегося до XI

съезда РКП(б). 16

октября 1952 года на пленуме ЦК

было избрано 25 членов и 11

кандидатов в члены Президиума.

Что касается секретариата, то 16

октября было избрано 10

секретарей ЦК. При этом

положение секретарей ЦК было

заметно повышено: все они стали

либо членами, либо кандидатами в

члены Президиума ЦК КПСС. Что

касается Оргбюро, то оно было

упразднено, а его обязанности

были распределены между

Президиумом и секретариатом

Центрального Комитета.

Фактически Сталин передавал

эстафету новому властному органу

правящей партии, существенно

отличавшемуся от своего

предшественника.

Президиум ЦК КПСС, избранный

после XIX партсъезда, весьма

полно учитывал потребности

нового этапа социалистической

системы, традиции и каноны

партии. Его состав правомерно

рассматривать как высший

политический штаб стартового

периода активного

социалистического строительства

в СССР после восстановления

разрушенного войной народного

хозяйства. Одновременно это было

сталинское «кадровое завещание».

Сталин предложил, прежде

всего, сохранять преемственность

поколений в партийном

руководстве. В то же время в

условиях послевоенного мирного

строительства он не считал, что

когорта партийцев с

дореволюционным стажем должна

делать погоду в руководстве

партией и страной. 16 октября

1952 года на пленуме ЦК КПСС

Сталин говорил: «Спрашивают,

почему мы освободили от важных

постов министров видных

партийных и государственных

деятелей. Что можно сказать на

этот счёт? Мы освободили от

обязанностей министров Молотова,

Кагановича, Ворошилова и других

и заменили новыми работниками.

Почему? На каком основании?

Работа министров - это мужицкая

работа. Она требует больших сил,

конкретных знаний и здоровья.

Вот почему мы освободили

некоторых заслуженных товарищей

от занимаемых постов и назначили

на их место новых, более

квалифицированных, инициативных

работников. Они молодые люди,

полны сил и энергии. Мы их

должны поддержать в

ответственной работе. Что

касается самых видных

политических и государственных

деятелей, то они так и остаются

видными политическими и

государственными деятелями».

Треть последней сталинской «партийной

ставки» составили большевики,

вступившие в партию в годы

Гражданской войны. В руководстве

партии после XIX съезда ведущую

роль стали занимать деятели,

которые прошли суровую школу

работы в правительстве во время

Великой Отечественной войны и в

тяжелые годы послевоенного

восстановления народного

хозяйства. Это - министр

финансов СССР Н.Г. Зверев,

нарком электротехнической

промышленности, а потом

председатель Госснаба СССР И.Г.

Кабанов, нарком электростанций и

электропромышленности СССР М.Г.

Первухин, председатель Госплана

СССР М.З. Сабуров, нарком черной

металлургии И.Ф. Тевосян, а

также нарком внутренних дел Л.П.

Берия, председатель Госбанка

СССР, а после войны – министр

обороны Н.А. Булганин. Даже Г.М.

Маленков, считавшийся

партаппаратчиком до мозга костей,

с 1946 года являлся заместителем

председателя союзного

правительства, а Н.С. Хрущев в

1944 -1947 годах занимал пост

председателя СНК (СМ) УССР.

Самой многочисленной группой в

послевоенном сталинском штабе

стали руководители, вступившие в

партию уже после окончания

Гражданской войны. В эту плеяду

ровесников века входили в

частности легендарные сталинские

наркомы – знаменитый оборонщик

В.А.

Малышев и поработавший на

всех ответственных

правительственных постах А.Н.

Косыгин. Рядом с ними можно по

праву поставить не менее

легендарного П.К. Пономаренко,

который много лет возглавляя

большевиков Белоруссии, особенно

прославился в качестве

начальника Центрального штаба

партизанского движения.

Малышев и поработавший на

всех ответственных

правительственных постах А.Н.

Косыгин. Рядом с ними можно по

праву поставить не менее

легендарного П.К. Пономаренко,

который много лет возглавляя

большевиков Белоруссии, особенно

прославился в качестве

начальника Центрального штаба

партизанского движения.

В то же время большинство

ровесников века, вошедших в

высший партийный штаб, было

профессиональными партийными

работниками. Уже в довоенные

годы они успели приобрести опыт

руководства социалистическим

строительством на региональном

уровне, в годы войны, возглавляя

обкомы ВКП(б), руководили

обеспечением фронта всем

необходимым и поддержанием тыла

в работоспособном состоянии.

После войны на их плечи легла

ответственность за

восстановление народного

хозяйства в кратчайшие сроки. Те,

кто не надсадился на этой адской

работе, и попали в кадровую

команду, которой И.В. Сталин

завещал продолжить

социалистическое строительство

по одобренным XIX партсъездом

среднесрочным и перспективным

планам.

По регионам, где возглавляли

партийные организации эти люди,

можно точно указывать опорные

края державы, ставшие главной

базой и Великой Победы, и столь

же великого восстановления

страны. Это - Свердловская (В.М.

Андрианов) и Челябинская (Н.С. Патоличев) области, Кузбасс и

Красноярский край (А.Б. Аристов),

Куйбышевская область (А.М.

Пузанов) и Башкирия (С.Д.

Игнатьев), угольная

Карагандинская область (Л.Г.

Мельников).

Впрочем, для большинства тех,

кто впервые был избран членами

или кандидатами в члены

Президиума ЦК КПСС, характерна

одна общая мета в биографии: они

выдвинулись на ведущие

руководящие политические роли в

1937-1939 гг., когда их

предшественники на ответственных

постах зачастую были

репрессированы. Именно в те годы

начались биографии легендарных

сталинских наркомов Зверева,

Кабанова, Косыгина, Малышева,

Первухина, Сабурова, Тевосяна.

Именно тогда выдвинулись на

ведущие партийные посты

ровесники века, стал первым

секретарем ЦК ВЛКСМ Н.А.

Михайлов.

Более половины тех, кому

завещалось продолжать управление

социалистическим созиданием,

начинали свою биографию рабочими.

Каждый пятый мог про себя

сказать: “У меня отец –

крестьянин, и я сам –

крестьянский сын”.

Рабоче-крестьянская страна имела

рабоче-крестьянскую власть.

Бросается в глаза

также высокий культурно-технический

уровень последнего сталинского

штаба. Более 80% впервые

вошедших в Президиум ЦК имели

полное высшее образование. Были

среди них и ученые - академики

А.Я. Вышинский и П.Ф. Юдин,

доктора наук О.В. Куусинен и Н.Г.

Зверев, кандидат технических

наук А.Б. Аристов.

Однако судьба сталинского «кадрового

завещания» оказалась под стать

судьбе его теоретического

завещания, воплощенного в

«Экономических проблемах

социализма в СССР». О том и

другом забыли вскоре после

торжественного захоронения вождя

в Мавзолее на Красной площади.

Предыдущие дни в русской истории:

→МИГ-17

→ Вяземская воздушно-десантная операция

14 января в русской истории

→ Январский гром

Кадры решают всё

Кадры решают всё

Из речи генерального секретаря ВКП(б) И. В. Сталина (1878-1953), с которой он выступил 4 мая 1935 г. в Кремлевском дворце перед выпускниками военных академий. Там же он произнес другую свою известною фразу: Самый ценный капитал - это люди.

Иносказательно:

о роли «человеческого фактора» в каком-либо деле.

Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений. - М.: «Локид-Пресс» . Вадим Серов . 2003 .

Смотреть что такое "Кадры решают всё" в других словарях:

кадры - , ов, мн. Основной подготовленный состав работников предприятия, учреждения, организации. * Партийные (советские) кадры. Работники партийного (государственного) аппарата. ◘ В течение 1946 1952 г. прошла переподготовку большая часть… … Толковый словарь языка Совдепии

кадр - I. КАДР I а, м. cadre m. 1. устар. Существенный очерк какого л. произведения. Михельсон 1866. Розенкампф долго отказывался от поручения <составления конституции>, но затем согласился составить кадр, т. е. рамки или основы конституции. Кадр …

кадра Исторический словарь галлицизмов русского языка

кыдра - I. I. КАДР I а, м. cadre m. 1. устар. Существенный очерк какого л. произведения. Михельсон 1866. Розенкампф долго отказывался от поручения <составления конституции>, но затем согласился составить кадр, т. е. рамки или основы конституции.… … Исторический словарь галлицизмов русского языка

У этого термина существуют и другие значения, см. Новые люди. Содержание 1 История создания 2 Направления деятельности … Википедия

Лицей Основан 1966 Директор Нина Анатольевна Тарасова Тип Лицей Учеников … Википедия

Артём Ануфриев Артём Ануфриев во время первого судебного заседания в 2011 году. Имя при рождении: Артём Александрович Ануфриев Прозвище «Академовск … Википедия

Ильдар Ягафаров Имя при рождении: Ильдар Рашитович Ягафаров Дата рождения: 26 января 1971(1971 01 26) (41 год) Гражданство … Википедия

Средняя общеобразовательная школа № 6 … Википедия

Артём Ануфриев … Википедия

Книги

- Кадры решают все! , Бешанов Владимир Васильевич. Почему летом 1941 года кадровая Красная Армия была разгромлена за считанные недели? По чьей вине не удалось одолеть врага "малой кровью, могучим ударом"?Отчего до самого конца войны наши…

4 мая 1935 года Сталин на выпуске красных командиров произносит свою знаменитую фразу: Кадры решают все!

Товарищи!

Нельзя отрицать, что за последнее время мы имели большие успехи как в области строительства, так и в области управления. В связи с этим слишком много говорят у нас о заслугах руководителей, о заслугах вождей. Им приписывают все, почти все наши достижения. Это, конечно, неверно и неправильно. Дело не только в вождях. Но не об этом я хотел бы говорить сегодня. Я хотел бы сказать несколько слов о кадрах, о наших кадрах вообще и в частности о кадрах нашей Красной Армии.

Вы знаете, что мы получили в наследство от старого времени отсталую технически и полунищую, разоренную страну. Разоренная четырьмя годами империалистической войны, повторно разоренная тремя годами гражданской войны, страна с полуграмотным населением, с низкой техникой, с отдельными оазисами промышленности, тонувшими среди моря мельчайших крестьянских хозяйств, - вот какую страну получили мы в наследство от прошлого.

Задача состояла в том, чтобы эту страну перевести с рельс средневековья и темноты на рельсы современной индустрии и машинизированного сельского хозяйства. Задача, как видите, серьезная и трудная. Вопрос стоял так: ЛИБО мы эту задачу разрешим в кратчайший срок и укрепим в нашей стране социализм, ЛИБО мы ее не разрешим, и тогда наша страна - слабая технически и темная в культурном отношении - растеряет свою независимость и превратится в объект игры империалистических держав.

Наша страна переживала тогда период жесточайшего голода в области техники. Не хватало машин для индустрии. Не было машин для сельского хозяйства. Не было машин для транспорта. Не было той элементарной технической базы, без чего немыслимо индустриальное преобразование страны. Были только отдельные предпосылки для создания такой базы. Надо было создать первоклассную индустрию. Надо было направить эту индустрию на то, чтобы она была способна реорганизовать технически не только промышленность, но и сельское хозяйство, но и наш железнодорожный транспорт. А для этого надо было пойти на жертвы и навести во всем жесточайшую экономию, надо было экономить и на питании, и на школах, и на мануфактуре, чтобы накопить необходимые средства для создания индустрии. Другого пути для изживания голода в области техники не было. Так учил нас Ленин, и мы шли в этом деле по стопам Ленина.

Понятно, что в таком большом и трудном деле нельзя было ждать сплошных и быстрых успехов. В таком деле успехи могут обозначиться лишь спустя несколько лет. Необходимо было поэтому вооружиться крепкими нервами, большевистской выдержкой и упорным терпением, чтобы преодолеть первые неудачи и неуклонно идти вперед к великой цели, не допуская колебаний и неуверенности в своих рядах.

Вы знаете, что мы вели это дело таким именно образом. Но не у всех наших товарищей хватило нервов, терпенья и выдержки. Среди наших товарищей нашлись люди, которые после первых же затруднений стали звать к отступлению. Говорят, что "кто старое помянет, тому глаз вон". Это, конечно, верно. Но у человека имеется память, и невольно вспоминаешь о прошлом при подведении итогов нашей работы. Так вот, были у нас товарищи, которые испугались трудностей и стали звать партию к отступлению. Они говорили: "Что нам ваша индустриализация и коллективизация, машины, черная металлургия, тракторы, комбайны, автомобили? Дали бы лучше побольше мануфактуры, купили бы лучше побольше сырья для производства ширпотреба и побольше бы давали населению всех тех мелочей, чем красен быт людей. Создание индустрии при нашей отсталости, да еще первоклассной индустрии - опасная мечта".

Конечно, мы могли бы 3 миллиарда рублей валюты, добытых путем жесточайшей экономии и истраченных на создание нашей индустрии, - мы могли бы их обратить на импорт сырья и усиление производства предметов широкого потребления. Это тоже своего рода "план". Но при таком "плане" мы не имели бы ни металлургии, ни машиностроения, ни тракторов и автомобилей, ни авиации и танков. Мы оказались бы безоружными перед внешними врагами. Мы подорвали бы основы социализма в нашей стране. Мы оказались бы в плену у буржуазии внутренней и внешней.

Очевидно, надо было выбирать между двумя планами: между планом отступления, который вел и не мог не вести к поражению социализма, и планом наступления, который вел и, как знаете, уже привел к победе социализма в нашей стране.

Мы выбрали план наступления и пошли вперед по ленинскому пути, оттерев назад этих товарищей как людей, которые видели кое-как только у себя под носом, но закрывали глаза на ближайшее будущее нашей страны, на будущее социализма в нашей стране.

Но эти товарищи не всегда ограничивались критикой и пассивным сопротивлением. Они угрожали нам поднятием восстания в партии против Центрального Комитета. Более того: они угрожали кое-кому из нас пулями. Видимо, они рассчитывали запугать нас и заставить нас свернуть с ленинского пути. Эти люди, очевидно, забыли, что мы, большевики, - люди особого покроя. Они забыли, что большевиков не запугаешь ни трудностями, ни угрозами. Они забыли, что нас ковал великий Ленин, наш вождь, наш учитель, наш отец, который не знал и не признавал страха в борьбе. Они забыли, что чем сильнее беснуются враги и чем больше впадают в истерику противники внутри партии, тем больше накаляются большевики для новой борьбы и тем стремительней двигаются они вперед.

Понятно, что мы и не думали сворачивать с ленинского пути. Более того, укрепившись на этом пути, мы еще стремительнее пошли вперед, сметая с дороги все и всякие препятствия. Правда, нам пришлось при этом по пути помять бока кое-кому из этих товарищей. Но с этим уж ничего не поделаешь. Должен признаться, что я тоже приложил руку к этому делу.

Да, товарищи, мы пошли уверенно и стремительно по пути индустриализации и коллективизации нашей страны. И теперь этот путь можно считать уже пройденным.

Теперь уже все признают, что мы добились на этом пути громадных успехов. Теперь все признают, что мы имеем уже мощную и первоклассную промышленность, мощное и механизированное сельское хозяйство, развертывающийся и идущий в гору транспорт, организованную и прекрасно оснащенную Красную Армию.

Это значит, что мы изжили уже в основном период голода в области техники.

Но изжив период голода в области техники, мы вступили в новый период, в период, я бы сказал, голода в области людей, в области кадров, в области работников, умеющих оседлать технику и двинуть ее вперед. Дело в том, что у нас есть фабрики, заводы, колхозы, совхозы, армия, есть техника для всего этого дела, но не хватает людей, имеющих достаточный опыт, необходимый для того, чтобы выжать из техники максимум того, что можно из нее выжать. Раньше мы говорили, что "техника решает все". Этот лозунг помог нам в том отношении, что мы ликвидировали голод в области техники и создали широчайшую техническую базу во всех отраслях деятельности для вооружения наших людей первоклассной техникой. Это очень хорошо. Но этого далеко и далеко недостаточно.

Чтобы привести технику в движение и использовать ее до дна, нужны люди, овладевшие техникой, нужны кадры, способные освоить и использовать эту технику по всем правилам искусства.

Техника без людей, овладевших техникой, мертва. Техника во главе с людьми, овладевшими техникой, может и должна дать чудеса. Если бы на наших первоклассных заводах и фабриках, в наших колхозах и совхозах, в нашей Красной Армии имелось достаточное количество кадров, способных оседлать эту технику, страна наша получила бы эффекта втрое и вчетверо больше, чем она теперь имеет.

Вот почему упор должен быть сделан теперь на людях, на кадрах, на работниках, овладевших техникой.

Вот почему старый лозунг "техника решает все", являющийся отражением уже пройденного периода, когда у нас был голод в области техники, должен быть теперь заменен новым лозунгом, лозунгом о том, что "кадры решают все".

В этом теперь главное.

Можно ли сказать, что наши люди поняли и осознали полностью великое значение этого нового лозунга? Я бы этого не сказал.

В противном случае мы бы не имели того безобразного отношения к людям, к кадрам, к работникам, которое наблюдаем нередко в нашей практике.

Лозунг "кадры решают все" требует, чтобы наши руководители проявляли самое заботливое отношение к нашим работникам, к "малым" и "большим", в какой бы области они ни работали, выращивали их заботливо, помогали им, когда они нуждаются в поддержке, поощряли их, когда они показывают первые успехи, выдвигали их вперед и т.д.

А между тем на деле мы имеем в целом ряде случаев факты бездушно-бюрократического и прямо безобразного отношения к работникам.

Этим, собственно, и объясняется, что вместо того, чтобы изучать людей и только после изучения ставить их на посты, нередко швыряются людьми, как пешками. Ценить машины и рапортовать о том, сколько у нас имеется техники на заводах и фабриках, научились. Но я не знаю ни одного случая, где бы с такой же охотой рапортовали о том, сколько людей мы вырастили за такой-то период и как мы помогали людям в том, чтобы они росли и закалялись в работе. Чем это объясняется? Объясняется это тем, что у нас не научились еще ценить людей, ценить работников, ценить кадры.

Я вспоминаю случай в Сибири, где я был одно время в ссылке. Дело было весной, во время половодья. Человек тридцать ушло на реку ловить лес, унесенный разбушевавшейся громадной рекой. К вечеру вернулись они в деревню, но без одного товарища. На вопрос о том, где же тридцатый, они равнодушно ответили, что тридцатый "остался там". На мой вопрос: "Как же так, остался?" - они с тем же равнодушием ответили: "Чего ж там еще спрашивать, утонул, стало быть". И тут же один из них стал торопиться куда-то, заявив, что "надо бы пойти кобылу напоить".

На мой упрек, что они скотину жалеют больше, чем людей, один из них ответил при общем одобрении остальных: "Что ж нам жалеть их, людей-то? Людей мы завсегда сделать можем, а вот кобылу... попробуй-ка сделать кобылу" . Вот вам штрих, может быть, малозначительный, но очень характерный. Мне кажется, что равнодушное отношение некоторых наших руководителей к людям, к кадрам и неумение ценить людей является пережитком того странного отношения людей к людям, которое сказалось в только что рассказанном эпизоде в далекой Сибири.

Так вот, товарищи, если мы хотим изжить с успехом голод в области людей и добиться того, чтобы наша страна имела достаточное количество кадров, способных двигать вперед технику и пустить ее в действие, мы должны прежде всего научиться ценить людей, ценить кадры, ценить каждого работника, способного принести пользу нашему общему делу. Надо, наконец, понять, что из всех ценных капиталов, имеющихся в мире, самым ценным и самым решающим капиталом являются люди, кадры.

Надо понять, что при наших нынешних условиях "кадры решают все".

Будут у нас хорошие и многочисленные кадры в промышленности, в сельском хозяйстве, на транспорте, в армии, наша страна будет непобедима.

Не будет у нас таких кадров - будем хромать на обе ноги.

Заканчивая речь, разрешите провозгласить тост за здоровье и преуспеяние наших академиков-выпускников по Красной Армии! Желаю им успеха в деле организации и руководства обороной нашей страны!

Товарищи! Вы окончили высшую школу и получили там первую закалку. Но школа - это только подготовительная ступень. Настоящая закалка кадров получается на живой работе, вне школы, на борьбе с трудностями, на преодолении трудностей. Помните, товарищи, что только те кадры хороши, которые не боятся трудностей, которые не прячутся от трудностей, а наоборот - идут навстречу трудностям для того, чтобы преодолеть и ликвидировать их.

Только в борьбе с трудностями куются настоящие кадры. А если наша армия будет иметь в достаточном количестве настоящие закаленные кадры, она будет непобедима

.

За ваше здоровье, товарищи!