В кругу Своего Семейства Иисус достиг в Назарете двенадцатилетнего возраста. Этот возраст, почти соответствующий нашему пятнадцатилетнему, по иудейскому обычаю составлял переход из детства в юношеский возраст. С этим возрастом связывалась обязанность исполнения закона и участия в богослужебных действиях и обычаях. Мальчики с этого времени назывались «сынами закона» и имели право участвовать в выполнении богослужебных обрядов наравне со взрослыми.

Приближалась Пасха. Что же означал праздник Пасхи? Священнейшие воспоминания о великих делах Божиих соединялись с ним. Вспоминалось то время, когда Бог избрал народ израильский из всех народов и сделал его Своим народом. Этот праздник длился целую неделю и напоминал народу Израильскому о выходе из Египта (Исх. 12). Это был величайший иудейский праздник. Бог повелел чрез Моисея: «Три раза в год должны являться пред Господом все мужчины: в праздник Пасхи, в праздник Пятидесятницы и в праздник Кущей».

В наше время, когда по всему миру построены десятки тысяч храмов, большинство прихожан живут неподалеку от своего храма и хорошо знают друг друга, нам трудно представить, как такое возможно: на весь мир всего один-единственный Храм! Но в те давние времена было именно так, поэтому на праздник Пасхи в Иерусалим стекались тысячи верующих со всей Иудеи и даже из других стран.

Путешествуя ежегодно в Иерусалим вместе с Иосифом на праздник Пасхи, Богоматерь возможно брала с Собой и Своего Божественного Сына. В этом нас убеждают: невозможность предположения, чтобы Она решилась разлучаться с Ним на такое продолжительное время, а также точный смысл повествования Евангелиста Луки: «И когда Он был двенадцати лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник» (Лк. 2:42). Сюда стекался Израиль со всех концов земли, чтобы единой семьей предстать перед лицом своего Бога. Время таких путешествий было веселым временем. Целые огромные толпы народа из разных мест шли вместе. И среди этого великого множества иудеев благочестивейший иудей - безгрешный Отрок Иисус. Весь путь до Иерусалима шел через достопримечательные места; что ни шаг, то новое воспоминание о святых событиях минувших дней. Чем дальше они шли, тем больше приставало к ним путешественников. При этом шли беседы о древних временах милости Божией. Почти каждое место на дороге было памятником благодеяний Божиих благочестивым предкам. Во время отдыха прочитывали отрывки священной истории и пели хором псалмы.

Евангелист Лука говорит, что родители Его, то есть Иисуса Христа, каждый год ходили в Иерусалим. Почему же Евангелист, зная, что Иосиф не был отцом Иисуса, употребляет такое неправильное выражение? Потому, что тайна рождения Иисуса Христа должна была оставаться до времени скрытой от всех; не зная этой тайны, все жители Назарета отцом Иисуса считали и называли Иосифа как мужа Его Матери; не желая обнаруживать эту тайну, сама Богоматерь называла Иосифа отцом Иисуса. Таким образом, Евангелист Лука, называя в этом месте своего повествования Иосифа и Марию родителями Иисуса, передает чужие слова и оставляет их без пояснений потому, что они и без того должны быть понятны каждому. Впрочем, в другом месте своего Евангелия Лука поясняет, что Иосиф не был отцом Иисуса, но таковым считали его: Иисус... был, как думали, Сын Иосифов (Лк.3:23).

«Когда же, по окончании дней праздника, возвращались, остался Отрок Иисус в Иерусалиме; и не заметили того Иосиф и Матерь Его, но думали, что Он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать Его между родственниками и знакомыми…» (Лк. 2:43,44). Потеря Отрока Иисуса не была небрежением со стороны Марии, но это было смотрение Божие и объявление о призвании Христовом. « Он сказал им: «зачем было вам искать Меня? или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?» (Лк.2:49). Очевидно, праздничное богослужение произвело на Его юную душу такое сильное впечатление, что Он не мог оставаться в обществе людей, которые, возможно, думали больше о внешней стороне праздника, чем о его значении. Предположим, Иисус видел, как священник заколол жертвенное животное.

Позже Иоанн Креститель назвал Его Агнцем Божьим, который берет на Себя грех мира.(Ин. 1:29). Слово это относится к тем, кои желают видеть Агнца, о котором возвещает Исаия (Ис.53:7-8). «Вот, -- говорит, -- Се Агнец, Которого ищут; Се Агнец, вот здесь». Иоанн указывает Его. Он не сказал просто Агнец, но «Се Агнец», так как агнцев много, как и христов много; но Он есть Тот Агнец, Которого прообраз указан у Моисея (Исх.12), о Котором возвещает Исаия (Ис.53:7-8) и который каждый день берет на Себя грехи наши, одни чрез крещение, другие чрез покаяние.

Выходя из Иерусалима по окончании праздничных дней и не видя около себя Иисуса, Иосиф и Мария могли думать, что Он идет с их родственниками, тоже возвращающимися в Назарет, куда и они шли. Быть может Отрок Иисус по дороге в Иерусалим временно присоединялся в пути к другим группам богомольцев, родственников или знакомых, а во время дневного отдыха или ночлега возвращался к Матери и Иосифу. Только этим и можно объяснить, что родители идут до первого ночлега, не беспокоясь, что нет с ними Отрока. Такое спокойствие их было следствием твердой уверенности, что Отрок Иисус идет тут же, недалеко, в кругу своих. Если бы они могли подумать, что Иисус остался в Иерусалиме, то, конечно, начали бы искать Его ранее наступления вечера и немедленно вернулись бы за Ним.

Неудержимое стремление к божественному могуче заявило о себе в душе Христа во время посещения Им Иерусалима и побудило Его снова вернуться в храм, когда родители пошли было с Ним домой.

Возвратясь в Иерусалим, переполненный еще богомольцами, Иосиф и Мария не предполагали, что Иисус мог остаться в храме, и потому тщетно искали Его вне храма. Через три дня; войдя, наконец, в храм, вероятно, с целью помолиться, они увидели Его среди учителей. Вот куда Он пришел; вот где Он слушал чтение и изъяснение Писания. Здесь была речь Его Отца, голос из Его небесного отечества, здесь были образы и подобия будущего спасения, предсказывавшие о Нем и имевшие исполниться на Нем. В Нем пробуждалось мало-помалу то, что лежало в глубине Его существа. Он слушает учителей, относящихся с большим благоволением к Отроку. Он спрашивает, и они толкуют и объясняют Ему все, по мере своего разумения. Они сами и все слушающие Его дивятся разуму и ответам Его.

В чем заключались вопросы и ответы двенадцатилетнего Иисуса учителям иудейским? Евангелист ничего не говорит об этом; но так как беседа происходила в храме, под руководством книжников, занимавшихся толкованием Священного Писания, и притом во время, когда все ожидали пришествия Мессии, то можно с достоверностью предположить, что вопросы и ответы как учителей, так и Иисуса, касались пророчеств о Мессии. В этой беседе Отрок Иисус проявляет не только мудрость, но и знание, которое приводит в изумление книжников. Откуда же такое знание? Где, в какой школе Он учился? Ответ на эти вопросы мы находим в дальнейших повествованиях Евангелистов. Когда Иисус вошел в синагогу Назарета и стал учить, то все «дивились словам благодати, исходившим из уст Его, и говорили не Иосифов ли это сын?» (Лк. 4:22); «откуда у Него такая премудрость и силы?» (Мф. 13:54). Когда же Иисус учил в храме, то «дивились иудеи, говоря: как Он знает Писания, не учившись?» (Ин. 7:15). Таким образом, жители Назарета, знавшие Иисуса Христа с детства, и иудеи, то есть враги Иисуса, удостоверяют, что Он не учился, не был ни в какой школе. Сам же Иисус Христос не только не опровергает такое мнение о Нем иудеев (как Он знает Писания, не учившись), но даже прямо утверждает его, говоря: «Мое учение - не Мое, но Пославшего Меня» (Ин. 7:16) этому учению Пославшего, этим-то словам Самого Бога дивились иудеи, когда слышали проповедь Иисуса. Та же премудрость Божия проявилась и в вопросах и ответах двенадцатилетнего Иисуса, не нуждавшегося ни в земных школах, ни в учителях. Мальчик Христос, несмотря на Свой детский возраст, в глубоком смирении старался преподать этим седовласым «Никодимам», то есть учителям иудейского народа, истинное, ничем не поврежденное Слово Божие, вызывая в них Своей премудростью великое удивление.

Увидев Иисуса среди учителей, Иосиф и Марияудивились, -- вероятно, потому, что не ожидали встретить Его в таком сообществе и при такой обстановке. Обращаясь к Нему со словами --«чтоТысделал с нами? Вот, отец Твой иЯс великою скорбью искали Тебя»(Лк. 2:48) -- Мария не иначе могла назвать Иосифа, как отцом, чтобы не открывать тайны Рождества Иисуса Христа. В глазах всех, не ведавших этой тайны, Иосиф был отцом Иисуса, хотя в действительности не был таковым. Мария была, конечно, уверена, что с Ним, как состоявшим под охраной Самого Бога, не могло случиться ничего дурного, и если, несмотря на это, скорбела, то единственно лишь потому, что такая продолжительная, впервые случившаяся, разлука была неприятна, мучительна лично для Нее.

Храм - это дом Божий, и где же, как не в Храме должен был находиться воплощенный Бог?! Своим ответом Христос показал, что Он всегда знал, что Он - Сын Божий и на Него возложена великая миссия - спасение человеческого рода. Слова:«зачем было вам искать Меня?» (Лк 2,49)не слова обличения или укора, но слова утешения и наставления. Прежде всего они суть слова наставления, потому что посредством их Христос научает Марию и Иосифа тому, что отлучение Его от них произошло не по слепому случаю, но по смотрению и тайным судьбам Божиим. Дабы Он пребывал и упражнялся в тех самых делах, на которые послан Отцом Своим Небесным. Христос объявляет родителям Своим (Марии и Иосифу), что не следовало бы им искать Его с такой печалью и болью в сердце, так как отлучение Его от них совершенно чуждо было всякой опасности, какой они могли бы бояться за Него.

«Или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?» (Лк 2:49). В первый раз Христос свидетельствует, что Бог -- Отец Его. Отроку 12 лет, но Он уже осознает Свое Богосыновство и мессианское достоинство. «…зачался во утробе Девы человек, но он в самом зачатии уже был и Бог; хотя родился от девы человек, но вместе родился и Бог; возрастал, вкушал пищу, утруждался от пути, был связан в саду Гефсиманском, ударяем по ланитам, ударяем жезлом по главе, увенчан терновым венцом, распят человек, но вместе и Бог.» .

Сначала Он Сын Божий, а потом -- Своих родителей. Сначала Он должен идти путем Божиим, а потом их дорогою. Нигде они не должны были искать Его, как только в храме, который принадлежит Отцу Его. Но слова Его заключают в себе еще больше: исполнить волю Отца Его -- вот Его пища, делать дела Отца -- вот Его призвание.«В этих словах Иисус Христос впервые открывает Свое назначение - исполнить волю Пославшего Его; но ни Мария, ни Иосиф не поняли всей глубины ответа Иисуса. В ответе Господа видно, что обязанности относительно Бога посвящается всецело и мысль, и воля, и любовь; обязанностям относительно человеков дано свое место, как видно из событий, последовавших за ответом (Лук. 2:51). Когда человек не разместит должным образом своих обязанностей, не даст каждой из них должной меры: тогда исполнение их не может иметь плодом добродетель; плодом будут согрешения и ошибки, тем более опасные, что наружное облачение их благовидно. .

Родители Иисуса Христа, конечно, понимали, что, называя храм принадлежащим Его Отцу, Он Бога называет Своим Отцом. Но они могли не понимать всей тайны отношения Его к Богу Отцу. Только постепенно, мало-помалу они проникали в эту тайну, открытую при Его Благовещении. Однако, по свидетельству Евангелиста Луки, Матерь Его сохраняла все слова сии в сердце Своем (Лк.2:51),пока не пришло время, когда Она совершенно поняла их; а это свидетельство убеждает нас в том, что все повествование о двенадцатилетнем Иисусе записано Святым Лукой со слов Самой Богоматери».

О дальнейшей жизни Иисуса до появления Его на Иордане Евангелисты ничего не говорят; один только Лука свидетельствует что Иисус возвратился из Иерусалима в Назарет, где и пребывал в повиновении у Матери Своей и Иосифа. «И Он пошел с ними и пришел в Назарет; и был в повиновении у них. И Матерь Его сохраняла все слова сии в сердце Своем. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков». (Лк. 2:51-52) Ни сознание высокого Своего призвания, ни впечатление от похвал удивленных слушателей, ничто не дает Ему повода выйти из детского послушания. Он был в повиновении у родителей. Его детское и юношеское развитие было постоянным навыком послушанию, пока Он публично стал свидетельствовать о Своем Отце. Но и религиозное человеческое Его познание еще не было окончено. Он возрастал как возрастом, так и мудростью.Постоянным обращением со Своим Небесным Отцом, углублением в Священное Писание Своего народа, посещением в субботы назаретской синагоги расширялось и углублялось Его человеческое познание, возрастала Его премудрость. Все полнее покоилась в нем благодать и благоволение Божие. Он нашел также благоволение и у людей. Во всем Назарете один только был о Нем голос, что Он прекраснейший между всеми юношами. Все любили и уважали Его.

Таким образом, тихо и спокойно в хижине переходил Он из детства и юности в годы мужеской зрелости. После этого рассказа завеса опять опускается и юность Иисуса в продолжении 18 лет остается неизвестною, пока Искупитель не выступил со словами:«исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие» (Мк. 1:14-15).

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Воображение и творческие способности личности

1. Понятие воображения

Экспериментальное изучение воображения стало предметом интереса западных психологов, начиная с 50-х годов. Функция воображения - построение и создание образов - была признана важнейшей человеческой способностью. Её роль в творческом процессе приравнивалась к роли знания и суждения. В 50-е годы Дж. Гилфордом и его последователями была разработана теория творческого (креативного) интеллекта.

Определение воображения и выявление специфики его развития - одна из наиболее сложных проблем в психологии. Согласно данным А.Я. Дудецкого (1974), существует около 40 различных определений воображения, однако вопрос о его сущности и отличии от других психических процессов до сих пор остается дискуссионным. Так, А.В. Брушлинский (1969) справедливо отмечает трудности в определении воображения, нечеткость границ этого понятия. Он полагает, что "Традиционные определения воображения как способности к созданию новых образов фактически сводят этот процесс к творческому мышлению, к оперированию представлениями и делает вывод, что данное понятие вообще пока излишне - во всяком случае, в современной науке".

С.Л. Рубинштейн подчеркивал: "Воображение - особая форма психики, которая может быть только у человека. Оно непрерывно связано с человеческой способностью изменять мир, преобразовывать действительность и творить новое".

Обладая богатым воображением, человек может жить в разном времени, что не может себе позволить никакое другое живое существо в мире. Прошлое зафиксировано в образах памяти, а будущее представлено в мечтах и фантазиях. С.Л. Рубинштейн пишет: "Воображение - это отлет от прошлого опыта, это преобразование данного и порождение на этой основе новых образов".

Л.С. Выготский считает, что "Воображение не повторяет впечатлений, которые накоплены прежде, а строит какие-то новые ряды из прежде накопленных впечатлений. Таким образом, привнесение нового в наши впечатления и изменение этих впечатлений так, что в результате возникает новый, раньше не существовавший образ, составляет основу той деятельности, которую мы называем воображением".

Воображение - особая форма человеческой психики, стоящая отдельно от остальных психических процессов и вместе с тем занимающая промежуточное положение между восприятием, мышлением и памятью. Специфика этой формы психического процесса состоит в том, что воображение, вероятно, характерно только для человека и странным образом связано с деятельностью организма, будучи в то же самое время самым "психическим" из всех психических процессов и состояний.

В учебнике "Общая психология" А.Г. Маклакова приводится следующее определение воображения: "Воображение - это процесс преобразования представлений, отражающие реальную действительность, и создание на этой основе новых представлений.

В учебнике "Общая психология" В.М. Козубовского содержится следующее определение. Воображение - психический процесс создания человеком в своем сознании образа объекта (предмета, явления), которого не существует в реальной жизни. Продуктом воображения могут быть:

Образ конечного результата реальной предметной деятельности;

картина собственного поведения в условиях полной информационной неопределенности;

образ ситуации, разрешающей актуальные для данного человека проблемы, реальное преодоление которых не представляется возможным в ближайшем будущем.

Воображение включается в познавательную деятельность субъекта, которая с необходимостью имеет свой предмет. А.Н. Леонтьев писал, что "Предмет деятельности выступает двояко: первично - в своем независимом существовании, как подчиняющий себе и преобразующий деятельность субъекта, вторично - как образ предмета, как продукт психического отражения его свойства, которое осуществляется в результате деятельности субъекта и иначе осуществиться не может". .

Выделение в предмете его определенных, нужных для решения задачи свойств определяет такую характеристику образа как его пристрастность, т.е. зависимость восприятия, представлений, мышления, от того, что человеку нужно - от его потребностей, мотивов, установок, эмоций. "Очень важно при этом подчеркнуть, что такая "пристрастность" сама объективно детерминирована и выражается не в адекватности образа (хотя и может в ней выражаться), но что она позволяет активно проникать в реальность".

Совмещение в воображении предметных содержаний образов двух объектов связано, как правило, со сменой форм репрезентации реальности. Отталкиваясь от свойств действительности, воображение познает их, раскрывает существенные их характеристики через перенос их на другие объекты, которые и фиксируют работу продуктивного воображения. Это выражается в метафоричности, символичности, характеризующих воображение.

По мнению Э.В. Ильенкова, "Сущность воображения заключается в умении "схватывать" целое раньше части, в умении на основе отдельного намёка, тенденции строить целостный образ". "Отличительной особенностью воображения является своеобразный отлёт от действительности, когда на основе отдельного признака реальности строится новый образ, а не просто реконструируются имеющиеся представления, что характерно для функционирования внутреннего плана действий".

Воображение - это необходимый элемент творческой деятельности человека, выражающийся в построении образа продуктов труда, а обеспечивающий создание программы поведения в тех случаях, когда проблемная ситуация характеризуется также неопределённостью. В зависимости от различных обстоятельств, которыми характеризуется проблемная ситуация, одна и та же задача может решаться как с помощью воображения, так и с помощью мышления.

Отсюда можно сделать вывод, что воображение работает на том этапе познания, когда неопределённость ситуации весьма велика. Фантазия позволяет "перепрыгнуть" через какие-то этапы мышления и всё-таки представить себе конечный результат.

Процессы воображения имеют аналитико-синтетический характер. Основная его тенденция-преобразование представлений (образов), обеспечивающее, в конечном счёте, создание модели ситуации заведомо новой, ранее не возникавшей. Разбирая механизм воображения, необходимо подчеркнуть, что его сущность составляет процесс преобразования представлений, создание новых образов на основе имеющихся. Воображение, фантазия-это отражение реальной действительности в новых, неожиданных, непривычных сочетаниях и связях.

Итак, воображение в психологии рассматривается как одна из форм отражательной деятельности сознания. Поскольку все познавательные процессы имеют отражательный характер, необходимо, прежде всего, определить качественное своеобразие и специфику, свойственную воображению.

Воображение и мышление переплетаются так, что их бывает трудно разграничить; оба эти процесса участвуют в любой творческой деятельности, творчество всегда подчинено созданию чего-то нового, неизвестного. Оперирование уже имеющимися знаниями в процессе фантазирования предполагает обязательное включение их в системы новых отношений, в результате чего могут возникать новые знания. Отсюда видно: "... круг замыкается... Познание (мышление) стимулирует воображение (создающее модель преобразования), которая (модель) затем проверяется и уточняется мышлением" - пишет А.Д. Дудецкий.

Согласно Л.Д. Столяренко, можно выделить несколько видов воображения, основные среди которых - пассивное и активное. Пассивное, в свою очередь, делится на произвольное (мечтательность, грезы) и непроизвольное (гипнотическое состояние, фантазия в сновидениях). Активное воображение включает в себя артистическое, творческое, критическое, воссоздающее и антиципирующее.

Воображение может быть четырех основных видов:

Активное воображение - характеризуется тем, что, пользуясь им, человек по собственному желанию, усилием воли вызывает у себя соответствующие образы.

Активное воображение является признаком творческого типа личности, которая постоянно испытывает свои внутренние возможности, её познания не статичны, а непрерывно рекомбинируются, приводят к новым результатам, дающим индивиду эмоциональное подкрепление для новых поисков, создания новых материальных и духовных ценностей. Её психическая активность надсознательна, интуитивна.

Пассивное воображение заключается в том, что его образы возникают спонтанно, помимо воли и желания человека. Пассивное воображение может быть непреднамеренным и преднамеренным. Непреднамеренное пассивное воображение возникает при ослаблении сознания, психозах, дезорганизации психической деятельности, в полудремотном и сонном состоянии. При преднамеренном пассивном воображении человек произвольно формирует образы ухода от действительности-грёзы.

Создаваемый личностью ирреальный мир-попытка заменить несбывшиеся надежды, восполнить тяжёлые утраты, ослабить психические травмы. Этот вид воображения свидетельствует о глубоком внутриличностном конфликте.

Различают также воображение воспроизводящее, или репродуктивное, и преобразующее, или продуктивное.

В репродуктивном воображении ставится задача воспроизвести реальность в том виде, какова она есть, и хотя здесь также присутствует элемент фантазии, такое воображение больше напоминает восприятие или память, чем творчество. Так, с репродуктивным воображением может быть соотнесено направление в искусстве, называемое натурализмом, а также отчасти реализм.

Продуктивное воображение отличается тем, что в нем действительность сознательно конструируется человеком, а не просто механически копируется или воссоздается, хотя при этом в образе она все же творчески преобразуется.

Воображение имеет субъективную сторону, связанную с индивидуально-личностными характеристиками человека (в частности, с его доминирующим полушарием головного мозга, типом нервной системы, особенностями мышления и др.). В этом плане люди различаются по:

яркости образов (от явлений четкого "видения" образов до бедности представлений);

по глубине переработки образов реальности в воображении (от полной неузнаваемости воображаемого образа до примитивных отличий от реального оригинала);

по типу доминирующего канала воображения (например, по преобладанию слуховых или зрительных образов воображения).

2. Понятие творческих способностей

Творческие способности являются высшей психической функцией и отражают действительность. Однако с помощью указанных способностей осуществляется мысленный отход за пределы воспринимаемого. С помощью творческих способностей формируется образ никогда не существовавшего или не существующего в данный момент объекта. В дошкольном возрасте закладываются основы творческой деятельности ребенка, которые проявляются в развитии способности к замыслу и его реализации в умении комбинировать свои знания и представления, в искренней передаче своих чувств. адаптация пятиклассник обучение атмосфера

В настоящее время существует много подходов к определению творчества, а также смежных с данным определением понятий: креативность, нестандартное мышление, продуктивное мышление, творческий акт, творческая деятельность, творческие способности и другие (В.М. Бехтерев, Н.А. Ветлугина, В.Н. Дружинин, Я.А. Пономарев, А. Ребера и др.).

Во многих научных трудах широко представлены психологические аспекты творчества, в котором участвуют мышление (Д.Б. Богоявленская, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, Л.В. Занков, Я.А. Пономарев, С.Л. Рубинштейн) и творческое воображение как результат мыслительной деятельности, обеспечивающий новое образование (образ), реализуемый в разных видах деятельности (А.В. Брушлинский, Л.С. Выготский, О.М. Дьяченко, А.Я. Дудецкий, А.Н. Леонтьев, Н.В. Рождественская, Ф.И. Фрадкина, Д.Б. Эльконин, Р. Арнхейм, К. Коффка, М. Верггеймер).

"Способность" - одно из наиболее общих психологических понятий. В отечественной психологии многие авторы давали ему развернутые определения.

В частности, С.Л. Рубинштейн понимал под способностями "... сложное синтетическое образование, которое включает в себя целый ряд данных, без которых человек не был бы способен к какой-либо конкретной деятельности, исвойств, которые лишь в процессе определенным образом организованной деятельности вырабатываются" . Аналогичные по содержанию высказывания можно почерпнуть и у других авторов.

Способности - понятие динамическое. Они формируются, развиваются и проявляются в деятельности.

Б.М. Теплов предложил три эмпирических по сути признака способностей, которые и легли в основу определения, наиболее часто используемого специалистами :

1) способности - это индивидуально-психологические особенности, отличающие одного человека от другого;

только те особенности, которые имеют отношение к успешности выполнения деятельности или нескольких деятельностей;

способности не сводимы к знаниям, умениям и навыкам, которые уже выработаны у человека, хотя и обусловливают легкость и быстроту приобретения этих знаний и навыков.

Естественно, успешность выполнения деятельности определяют и мотивация, и личностные особенности, что и побудило К.К. Платонова отнести к способностям любые свойства психики, в той или иной мере определяющие успех в конкретной деятельности. Однако Б.М. Теплов идет дальше и указывает на то, что, помимо успеха в деятельности, способность детерминирует скорость и легкость овладения деятельностью, и это изменяет положение с определением: скорость обучения может зависеть от мотивации, но чувство легкости при обучении (иначе - "субъективная цена", переживание трудности), скорее, обратно пропорционально мотивационному напряжению.

Итак, чем больше развита у человека способность, тем успешнее он выполняет деятельность, быстрее ею овладевает, а процесс овладения деятельностью и сама деятельность даются ему субъективно легче, чем обучение или работа в той сфере, в которой он не имеет способности. Возникает проблема: что же это за психическая сущность - способности? Одного указания на поведенческие и субъективные ее проявления (а определение Б.М. Теплова, по сути, поведенческое) недостаточно.

В самом общем виде определение творческих способностей выглядит следующим образом. В.Н. Дружинин определяет творческие способности как индивидуальные особенности качества человека, которые определяют успешность выполнения им творческой деятельности различного рода .

Творческие способности представляют собой сплав многих качеств. И вопрос о компонентах творческого потенциала человека остается до сих пор открытым, хотя в настоящий момент существует несколько гипотез, касающихся этой проблемы. Многие психологи связывают способности к творческой деятельности, прежде всего с особенностями мышления. В частности, известный американский психолог Гилфорд, занимавшийся проблемами человеческого интеллекта установил, что творческим личностям свойственно так называемое дивергентное мышление .

Люди, обладающие таким типом мышления, при решении какой-либо проблемы не концентрируют все свои усилия на нахождение единственно правильного решения, а начинают искать решения по всем возможным направлениям с тем, чтобы рассмотреть как можно больше вариантов. Такие люди склонны образовывать новые комбинации из элементов, которые большинство людей знают и используют только определенным образом, или формировать связи между двумя элементами, не имеющими на первый взгляд ничего общего. Дивергентный способ мышления лежит в основе творческого мышления, которое характеризуется следующими основными особенностями:

1. Быстрота - способность высказывать максимальное количество идей, в данном случае важно не их качество, а их количество).

2. Гибкость - способность высказывать широкое многообразие идей.

3. Оригинальность - способность порождать новые нестандартные идеи это может проявляться в ответах, решениях, несовпадающих с общепринятыми.

4. Законченность - способность совершенствовать свой "продукт" или придавать ему законченный вид.

Известный отечественный исследователи проблемы творчества А.Н. Лук, опираясь на биографии выдающихся ученых, изобретателей, художников и музыкантов выделяет следующие творческие способности:

1. Способность видеть проблему там, где её не видят другие.

Способность сворачивать мыслительные операции, заменяя несколько понятий одним и используя всё более ёмкие в информационном отношении символы.

Способность применить навыки, приобретённые при решении одной задачи к решению другой.

Способность воспринимать действительность целиком, не дробя её на части.

Способность легко ассоциировать отдалённые понятия.

Способность памяти выдавать нужную информацию в нужную минуту.

Гибкость мышления

Способность выбирать одну из альтернатив решения проблемы до её проверки.

Способность включать вновь воспринятые сведения в уже имеющиеся системы знаний.

Способность видеть вещи такими, какие они есть, выделить наблюдаемое из того, что привносится интерпретацией.

Лёгкость генерирования идей.

Творческое воображение.

Способность доработки деталей, к совершенствованию первоначального замысла.

Кандидаты психологических наук В.Т. Кудрявцев и В. Синельников, основываясь на широком историко-культурном материале (история философии, социальных наук, искусства, отдельных сфер практики) выделили следующие универсальные креативные способности, сложившиеся в процессе человеческой истории .

1. Реализм воображения - образное схватывание некоторой существенной, общей тенденции или закономерности развития целостного объекта, до того, как человек имеет о ней четкое понятие и может вписать её в систему строгих логических категорий.

2. Умение видеть целое раньше частей.

Надситуативно - преобразовательный характер творческих решений и способность при решении проблемы не просто выбирать из навязанных из вне альтернатив, а самостоятельно создавать альтернативу.

Экспериментирование - способность сознательно и целенаправленно создавать условия, в которых предметы наиболее выпукло обнаруживают свою скрытую в обычных ситуациях сущность, а также способность проследить и проанализировать особенности "поведения" предметов в этих условиях.

3. Методы исследования воображения и творческих способностей

Для более точного определения уровня развития креативных способностей учащихся необходимо анализировать и оценивать каждое выполненное самостоятельно творческое задание.

С.Ю. Лазарева рекомендует педагогическую оценку результатов творческой деятельности учащихся осуществлять с помощью шкалы "Фантазия", разработанной Г.С. Альтшуллером для оценки наличия фантастических идей и позволяющей, таким образом, оценивать уровень воображения (шкала адаптирована к младшему школьному вопросу М.С. Гафитулиным, Т.А. Сидорчук) .

Шкала "Фантазия" включает пять показателей: новизну (оценивается по 4-уровневой шкале: копирование объекта (ситуации, явление), незначительное изменение прототипа, получение принципиально нового объекта (ситуации, явления)); убедительность (убедительной считается обоснованная идея, описанная ребенком с достаточной достоверностью) .

Данные научных работ говорят о том, что исследование, проводимое в реальной жизни, правомерно в том случае, если оно направлено на совершенствование воспитательной среды, в которой формируется ребенок, способствуя общественной практике, на создание педагогических условий, способствующих развитию творчества в ребенке.

1. Методика "Вербальная фантазия" (речевое воображение). Ребенку предлагается придумать рассказ (историю, сказку) о каком-либо живом существе (человеке, животном) или о чем-либо ином по выбору ребенка и изложить его устно в течение 5 минут. На придумывание темы или сюжета рассказа (истории, сказки) отводится до одной минуты, а после этого ребенок приступает к рассказу.

В ходе рассказа фантазия ребенка оценивается по следующим признакам:

скорость процессов воображения;

необычность, оригинальность образов воображения;

богатство фантазии;

глубина и проработанность (детализированность) образов; - впечатлительность, эмоциональность образов.

По каждому из этих признаков рассказ оценивается от 0 до 2 баллов.0 баллов ставится тогда, когда данный признак в рассказе практически отсутствует.1 балл рассказ получает в том случае, если данный признак имеется, но выражен сравнительно слабо.2 балла рассказ зарабатывает тогда, когда соответствующий признак не только имеется, но и выражен достаточно сильно.

Если в течение одной минуты ребенок так и не придумал сюжет рассказа, то экспериментатор сам подсказывает ему какой-либо сюжет и за скорость воображения ставится 0 баллов. Если же сам ребенок придумал сюжет рассказа к концу отведенного времени (1 минута), то по скорости воображения он получает оценку в 1 балл. Наконец, если ребенку удалось придумать сюжет рассказа очень быстро, в течение первых 30 секунд, или если в течение одной минуты он придумал не один, а как минимум два разных сюжета, то по признаку "скорость процессов воображения" ребенку ставится 2 балла.

Необычность, оригинальность образов воображения расценивается следующим способом.

Если ребенок просто пересказал то, что когда-то от кого-то слышал или где-то видел, то по данному признаку он получает 0 баллов. Если ребенок пересказал известное, но при этом внес в него от себя что-то новое, то оригинальность его воображения оценивается в 1 балл. В том случае, если ребенок придумал что-то такое, что он не мог раньше где-то видеть или слышать, то оригинальность его воображения получает оценку в 2 балла. Богатство фантазии ребенка проявляется также в разнообразии используемых им образов. При оценивании этого качества процессов воображения фиксируется общее число различных живых существ, предметов, ситуаций и действий, различных характеристик и признаков, приписываемых всему этому в рассказе ребенка. Если общее число названного превышает десять, то за богатство фантазии ребенок получает 2 балла. Если общее количество деталей указанного типа находится в пределах от 6 до 9, то ребенок получает 1 балл. Если признаков в рассказе мало, но в целом не менее пяти, то богатство фантазии ребенка оценивается в 0 баллов.

Глубина и проработанность образов определяются по тому, на сколько разнообразно в рассказе представлены детали и характеристики, относящиеся к образу, играющему ключевую роль или занимающему центральное место в рассказе. Здесь также даются оценки в трехбалльной системе.

баллов ребенок получает тогда, когда центральный объект рассказа изображен весьма схематично.

балл - если при описании центрального объекта его детализация умеренная.

балла - если главный образ его рассказа расписан достаточно подробно, с множеством разнообразных характеризующих его деталей.

Впечатлительность или эмоциональность образов воображения оценивается по тому, вызывает ли он интерес и эмоции у слушателя.

О баллов - образы малоинтересны, банальны, не оказывают впечатления на слушающего.

балл - образы рассказа вызывают некоторый интерес со стороны слушателя и некоторую ответную эмоциональную реакцию, но этот интерес вместе с соответствующей реакцией вскоре угасает.

балла - ребенком были использованы яркие, весьма интересные образы, внимание слушателя к которым, раз возникнув, уже затем не угасало, сопровождаясь эмоциональными реакциями типа удивления, восхищения, страха и т.п.

Таким образом, максимальное число баллов, которое ребенок в этой методике может получить за свое воображение, равно 10, а минимальное - 0.

4. Диагностика творческих способностей

Психолог Б.Ф.Ломов утверждает, что «каждый человек обладает в той или иной мере «творческим потенциалом», поскольку без творчества, хотя бы элементарного, человек не может решить жизненные задачи, то есть попросту прожить...».

Общепризнанно, что творчество скорее процесс, поиск, нежели результат. Не всегда этот поиск заканчивается созданием высококачественного продукта деятельности. Скорее это некое умение задаваться вопросом, ставить перед собой проблему и попытка ее решения.

В соответствии с этим первый признак наличия творческих способностей - сильная познавательная потребность, проявляющаяся в высокой познавательной активности. Высокая познавательная активность проявляется в самом раннем возрасте, и, внимательно наблюдая за ребёнком, легко можно оценить её развитие. Если у малыша ярко проявляется положительная эмоциональная реакция на новую игрушку, ситуацию, большой интерес к окружающим предметам, людям, активное освоение новых способов познания, стремление к подражанию, а потом и попытки самостоятельного экспериментирования (с предметом, звуком, словом), - всё это говорит о раскрывающемся творческом потенциале.

Итак, вопросы пытливых малышей шире по тематике и глубже по содержанию, чем у сверстников. К пяти годам они пытаются искать ответы самостоятельно, наблюдая, пробуя экспериментировать. С пяти - шести лет возросший уровень познавательной активности позволяет ребёнку самому формулировать вопрос, проблему, обращая их уже не к другим, а к себе; поиск решений осуществляется планомерно и последовательно. К концу дошкольного возраста возможно появление стремления представить свои «открытия» другим - взрослым, детям.

В дошкольной педагогике и психологии существует множество критериев оценки творческих работ детей. Но некоторые исследователи отмечают большую эффективность подхода к анализу детского творчества американского специалиста П.Торренса. Он выделяет творческое мышление как обязательный компонент любого творческого поиска и использует основные показатели творческого мышления (продуктивность, гибкость, оригинальность, разработанность творческих идей и решений) для анализа результатов творческой деятельности.

Для того чтобы выявить творческий потенциал ребёнка, его творческие способности Е.С.Белова рекомендует понаблюдать за ребёнком на занятиях, в игре, отмечая следующие моменты:

Предпочитаемые виды занятий, игр;

Самостоятельность творческого поиска (обращается ли за помощью к взрослым, другим детям, какая помощь и на каком этапе потребовалась);

Отношение ребёнка к процессу творчества (эмоциональная окрашенность, увлечённость);

Инициатива (в выборе вида деятельности, создании замысла, выборе средств);

Реализация творческого замысла (полнота, изменения, осознанность);

Использование источников информации и выразительных средств (виды, предпочтения, разнообразие, адекватность замыслу).

Творчески одарённые дошкольники могут проявлять большой интерес к различным видам занятий и игр, но преимущественно к тем, в которых они могут себя творчески проявить - открыть, создать что-то новое. Как правило, такие дети с радостью и большой увлечённость занимаются творчеством, проявляя при этом активность и инициативу; они достаточно самостоятельны в творческом поиске, но вместе с тем могут обращаться к старшим за необходимой информацией и за сведениями, как эту информацию получить. Такие дети целеустремлённы и настойчивы в осуществлении задуманного, их полностью поглощает сам процесс творчества.

На основе анализа характеристик одарённых детей психологи Дж.Рензулли и Р.Хартман предложили оценивать творческий потенциал ребёнка по следующим параметрам:

1. Проявляет любопытство ко многим вещам, постоянно задаёт вопросы;

2. Предлагает много идей, решений задач, ответов на вопросы;

3. Свободно высказывает своё мнение, иногда настойчиво, энергично отстаивает его;

4. Склонен к рискованным действиям;

5. Обладает богатой фантазией, воображением; часто озабочен преобразованием, улучшением общества, предметов, систем;

6. Обладает хорошо развитым чувством юмора и видит юмор в ситуациях, которые другим не кажутся смешными;

7. Чувствителен к красоте, обращает внимание на эстетические характеристики вещей, предметов;

8. Нонконформист, не боится отличаться от других;

К вышеперечисленному можно добавить большое стремление к творческому самовыражению, к творческому использованию предметов.

Ориентируясь на эти характеристики, можно оценить проявление творческого потенциала ребёнка. Если при этом расширить границы оценки, то есть не только фиксировать выраженность характеристики в рамках альтернативных ответов «да - нет», но и пытаться различить степень выраженности (очень слабая, слабая, средняя, сильная, очень сильная), можно составить общее представление о раскрытии творческого потенциала ребёнка.

Комплексность, многогранность понятия творчества предполагает и комплексный подход к его диагностике. Выделение одной какой-либо характеристики или качества, а также использование одного какого-то диагностического метода недостаточно для объективной и точной оценки способностей ребёнка.

Диагностика творческих способностей имеет свои особенности, которые нам необходимо выделить, чтобы увидеть их отличительную черту от других видов диагностики.

Особенности диагностики:

*Для получения более точных результатов необходимо исключить учебную мотивацию, проводить в свободное от работы время.

*Экспертная оценка не столько результата, сколько процесса.

*Иные методы: не через тесты, а через включённое наблюдение в естественных условиях (эксперт играет вместе); через самоопросники, биографический метод, в котором снимаются только факты (т.к. творчество возникает эпизодически) и анализируются условия, в которых происходил факт.

*Игра, тренинги являются основными методами.

*Для снятия напряжённости обязателен подготовительный период.

*Снят лимит времени.

Основные показатели при диагностировании:

Беглость.

Гибкость (количество идей, умение переключаться с проблемы на проблему).

Оригинальность (стандартный ответ или нет).

Устойчивость интереса.

Целостность (способность придавать продукту завершённый вид).

При проведении диагностики с детьми младшего школьного возраста необходимо создать обстановку для индивидуального обследования, без контакта с другими детьми, т.к. у детей этого возраста есть склонность к подражанию.

Методы диагностики должны исключить словесное пояснение детей со стороны, т.к. их речь неадекватна чувствам. Дети чувствуют больше и понимают на интуитивном уровне, чем могут сказать. Предпочтение отдаётся интуитивной догадке.

Художественно-эстетическое развитие проверяется через восприятие выразительности формы, а не через овладение языком искусства, тестируется через предъявление художественных объектов, репродукций, фото, открыток.

Размещено на Allbest.ru

...Подобные документы

Воображение и творческие способности личности. Экспериментальное исследование особенностей творческих способностей, воображения и психики младших школьников. Функция воображения: построение и создание образов. Теория творческого (креативного) интеллекта.

курсовая работа , добавлен 24.05.2009

Понятие и теории возникновения воображения, его функции и классификация. Методы исследования воображения и творческих способностей. Психологическая природа ощущений, особенности их взаимодействия. Понятие и виды речи, ее роль в процессе коммуникации.

контрольная работа , добавлен 18.11.2013

Исследование основных направлений развития воображения в дошкольном возрасте. Анализ предпосылок возникновения творческих способностей в дошкольном возрасте. Показатели влияния особенностей воображения на развитие креативности мышления у дошкольников.

дипломная работа , добавлен 20.05.2010

Понятие воображения как интегрального процесса. Описание воображения как психического процесса. Возрастные особенности развития и формирования воображения. Уровень развития воображения (на материале экспериментального психологического исследования).

контрольная работа , добавлен 23.02.2010

Воображение как основной компонент творческого процесса, его интерпретация в философских концепциях. Сущность, виды и функции воображения. Методы исследования особенностей воображения личности. Описание группы испытуемых. Анализ и интерпретация результато

курсовая работа , добавлен 03.11.2009

Понятие воображения как психического процесса создания новых образов и представлений. Развитие воображения у дошкольников. Особенности воображения у детей конкретных возрастных групп. Использование сказок и рассказов для развития детского воображения.

курсовая работа , добавлен 27.11.2009

Понятие воображения и когнитивных процессов, их связь с восприятием. Особенности творческого воображения у младших школьников, экспериментальная работа по их исследованию. Диагностическая программа исследования особенностей творческого воображения.

дипломная работа , добавлен 02.05.2015

Психология творчества, определение воображения, предрасположенность к творчеству. Основные концепции исследования креативности, концепция креативности как универсальной познавательной творческой способности. Методики диагностики творческих способностей.

курсовая работа , добавлен 06.03.2010

Функции воображения. Роль воображения в построении образа и программа поведения в проблемной ситуации. Воображение как деятельность синтеза. Способы синтезирования в создании образов воображения. Виды воображения. Творческое воображение.

контрольная работа , добавлен 27.09.2006

Специфические функции воображения в жизни человека. Различные формы и виды человеческого воображения, его проявления. Взаимосвязь воображения с творчеством. Периодизация возрастных периодов в психологии, разноречивость в определении возрастных границ.

1.Были ли вы раньше знакомы с методикой развития воссоздающего воображения? Если да, то из каких источников? Применяли ли эту методику или ее отдельные приемы на своих уроках?

Знакомство с методикой воссоздающего (в большей степени творческого) воображения состоялось ещё в студенческие годы в пединституте на лекциях по методике русского языка и литературы у опытных педагогов – наставников.

Отдельные приемы воссоздающего воображения применяла систематически на уроках подготовки к изложению. Изложение практически все годы обучения было экзаменационным заданием девятиклассников, поэтому приходилось готовить детей к этому виду работы, начиная с пятого класса, опираясь на методические пособия, которые предлагались в помощь учителю. С подключением Интернета стали доступны разнообразные электронные материалы для подготовки учащихся к выпускному экзамену в форме ГИА, в задания которого входило сжатое изложение. На различных педагогических сайтах размещены материалы из опыта лучших педагогов по подготовке учащихся к ГИА, что значительно облегчило учительскую работу и улучшило качество знаний выпускников.

Многие программные тексты для изложений, размещённые на страницах школьных учебников, позволяют по своему содержанию применять отдельные приёмы воссоздающего воображения. В последние годы появилась возможность развивать воссоздающее воображение учащихся на зрительных и музыкальных образах с помощью презентаций.

2. Как учащиеся восприняли новый тип задания? В каком классе вы применяли методику? Удалось ли Вам научить учащихся «включать воображение», писать изложение на его основе?

Развивать воссоздающее воображение школьника необходимо, и дело это непростое. Перед учителем на уроке разные дети, и воссоздающее воображение развито у них не в одинаковой степени.

Новый тип заданий, названный «Включите воображение», когда учитель, обращаясь к детям, говорит достаточно просто: «Представьте, что все, о чем вы читаете, вы видите на своем “мысленном экране”, воспринимается с удовольствием.

Применять методику воссоздающего воображения приходилось практически во всех классах, с 5 по 11, при работе с текстами, где содержание позволяло это сделать, и не только на уроках русского языка, но и на уроках литературы при чтении и анализе художественных произведений.

Приведём несколько примеров:

Подготовка к подробному изложению в 5классе по тексту Г. Снегирёва «Отважный пингвинёнок».

Подготовка к сжатому изложению в 6 классе по тексту

«Собиратель русских слов» (о В.И. Дале).

Подготовка к выборочному изложению в 7 классе по тексту М.А. Шолохова «Судьба человека».

Подготовка к изложению с элементами сочинения в 7 классе по тексту К.Г. Паустовского «Скрипучие половицы».

Подготовка к сжатому изложению в 8 классе по тексту из газеты «А вот был случай».

В 9 классе при подготовке к экзаменационному сжатому изложению и сочинению на лингвистическую тему по текстам (преимущественно художественного стиля) открытого банка заданий на сайте ФИПИ.

В 10 -11 классах при подготовке к сочинению – рассуждению ЕГЭ по текстам (преимущественно художественного стиля) открытого банка заданий на сайте ФИПИ.

На уроках литературы при составлении характеристик главных героев на основе анализа наиболее важных эпизодов из текста.

Приведём примеры таких произведений: И. С. Тургенев «Муму», Л.Н. Толстой «Детство. Отрочество. Юность», Н. В. Гоголь «Тарас Бульба», И. А. Гончаров «Обломов», Л.Н. Толстой «Война и мир», М. А. Булгаков «Мастер и Маргарита» и другие.

Эффективным приёмом развития воссоздающего воображения, помогающими в работе, является просмотр эпизодов или целой экранизации по прочитанному произведению (А.Н. Толстой Сказка «Снегурочка», И.С. Тургенев «Отцы и дети», Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание», М.А. Шолохов «Тихий Дон» Л.Н. Толстой «Война и мир», М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита», а также документальных фильмов о жизни и творчестве того или иного автора («На Родине Есенина», В.М. Шукшин «Писатель и режиссёр»).

Только воссоздание в наглядных, конкретно-чувственных образах того, что ученик читает, видит, слышит, способствует полноценному восприятию учебного материала.

3.Испытывали ли вы и ваши ученики какие-либо трудности в работе? С чем они были связаны?

Трудности, конечно, встречались. Задания на развитие творческого воображения приходилось подбирать с учётом индивидуальных особенностей учащихся.

При подготовке к изложению использовать презентации с готовыми зрительными образами надо очень осторожно. Слайды не должны содержать изображения, не относящиеся к содержанию текста, так как дети начинают допускать фактические ошибки, вводят в изложение эпизоды, которых нет в исходном тексте.

ТЕКСТ ДЛЯ СЖАТОГО ИЗЛОЖЕНИЯ

на основе воссоздающего воображения

Байкал.

Вода Байкала! То, что она самая чистая, самая прозрачная, почти дистиллированная, общеизвестно. Я не знал: вода эта в своей километровой толще и самая красивая. Бесчисленны её оттенки. Тихим летним утром в тени берега вода иссиня-густая и сочная. Поднимается солнце выше – меняется и цвет, в ход идут более нежные пастельные тона. Подул ветерок – кто-то внезапно добавил в озеро синевы. Подул сильнее – седые гребки расчертили эту синь пенными полосами. Озеро будто живое: дышит, меняется, радуется, сердится.

А что тут делается вечером! Тихо опустилось солнышко за горы, выбросило кверху прощальный зелёный луч, и Байкал мгновенно отразил в себе эту нежную зелень. Восприимчив старик Байкал, как юноша. На другой день размалевала заря полнеба красными мазками длинных, высоких облаков – пылает Байкал, жарко ему.

Зима на Байкале не менее красочна. Ледяные торосы отдают то в синь, то в зелень, то, будто призма, отбросят солнечный луч семицветной радугой. Приятно в это время побродить по берегам озера: вокруг него свой микроклимат, зима более мягкая, лето более прохладное. Заснеженная тайга, горы и солнце, солнце! Замечательная оправа Байкалу!

(По Р.Армееву, 152 слова)

Сжатое изложение – вид работы, с которым учащимся предстоит встретиться при сдаче ОГЭ по русскому языку, поэтому необходимо готовиться к нему заблаговременно. Хорошо, если учащиеся на протяжении учёбы в 5-9 классах постепенно осваивали этот вид изложения. Если же нет, то учеников следует ознакомить с основными правилами написания таких видов работы, показать им приёмы сжатия текста, отработать на практике весь процесс написания сжатого изложения.

Данный вид работы позволяет проверить глубину понимания текста, умение выделять главную и второстепенную информацию, строить связное высказывание на основе сокращенного текста.

Основные требования к сжатому изложению:

- Информацию исходного текста нужно сократить и обобщить;

- Необходимо отразить основные мысли автора, искажение авторских суждений не допускается;

- Должна быть сохранена последовательность изложения содержания;

- Нужно передать микротемы исходного текста, их три; пропуск микротемы или нарушение абзацного членения ведёт к снижению оценки.

Кратко изложить прослушанный текст гораздо сложнее, чем текст прочитанный, поэтому при подготовке к написанию сжатого изложения имеет смысл потренироваться сокращать прочитанный текст, то есть тот, который вы восприняли визуально. Следующим этапом будет уже сокращение текста, воспринятого на слух, здесь можно воспользоваться аудиозаписями текстов.

Виды компрессии текста

При работе с текстом, воспринятым визуально, можно потренироваться сокращать текст различными способами. Существует несколько приёмов компрессии (то есть сжатия) текста:

Исключение.

В этом случае мы убираем из предложения несущественные подробности, второстепенную информацию. Исключаем повторы, синонимы, вводные и вставные конструкции, уточнения и пояснения. Например: Вчера вечером, на закате дня, я сидел на автобусной остановке, ожидая рейсовый автобус, на котором должны были приехать гости. – Вчера вечером я ждал на остановке автобус, чтобы встретить гостей.

Можно заменить однородные члены предложения обобщающим словом, прямую речь косвенной, сложного предложения простым, предложения или его части указательным местоимением и т. д. Например: Мария сказала: «Простите меня, я не хотела вас обидеть. Проходите к столу».– Мария извинилась и пригласила гостей к столу.

Объединение двух простых предложений или сложного и простого, сопровождающееся зачастую заменой или исключением. Например: Мы вместе ходили на рыбалку. Там, забросив удочки, мы подолгу разговаривали обо всём: о школе, о новом составе редакции газеты, о последних прочитанных книгах.– Мы вместе ходили на рыбалку и подолгу разговаривали обо всём.

Основные принципы сжатия текста:

- В результате сокращения должен получиться связный, логичный текст, а не его план или подробный пересказ.

В новом тексте должны быть сохранены все микротемы, основная мысль исходного текста.

При первом чтении текста постарайтесь сосредоточиться на восприятии текста, определении основной темы, микротем, идеи (основной мысли) текста. Можно ограничиться только прослушиванием, но можно и начать делать записи, тогда нужно обратить внимание на первые предложения каждого из трёх абзацев (между ними при чтении заметная пауза) и кратко записать их. Первое предложение – это абзацный зачин, часто именно в нём заключается смысл микротемы. Записи следует делать, оставляя места между строками, чтобы потом вписать туда необходимую информацию.

Между первым и вторым чтением отводится 5-7 минут для осмысления текста. В это время нужно кратко записать последовательность событий, восстановить ход рассуждений автора. Можно составить план, в котором определить микротемы.

При втором прослушивании проверьте правильность выделения абзацев, дополните и откорректируйте записанные материалы. Обратите особое внимание на даты, собственные наименования, цитаты, важные для передачи основной мысли текста. Зафиксируйте последовательность: в повествовании – начало события, его ход, кульминация, конец; в описании – предмет и его существенные признаки; в рассуждении – тезис, доказательства, вывод.

Выберите способы компрессии для каждой части текста и затем, используя эти способы, сократите текст, сохраняя главную информацию и все микротемы. После записи сжатого изложения проверьте, удалось ли сохранить связь между частями, авторский замысел. Перечитайте текст и посчитайте количество слов. Если их меньше 70-ти, подумайте, какую часть можно расширить.

После проверки содержания тщательно проверьте грамотность (наличие грамматических, речевых, орфографических, пунктуационных ошибок), перепишите сжатое изложение в чистовик.

Пример сжатия текста

Рассмотрим в качестве текста для сжатого изложения фрагмент статьи Д. С. Лихачёва «Цель и самооценка».

Исходный текст:

Когда человек сознательно или интуитивно выбирает себе в жизни какую-то цель, жизненную задачу, он вместе с тем невольно дает себе оценку. По тому, ради чего человек живет, можно судить и о его самооценке – низкой или высокой. Если человек ставит перед собой задачу приобрести все элементарные жизненные блага, он и оценивает себя на уровне этих материальных благ: как владельца машины последней марки, как хозяина роскошной дачи, как часть своего мебельного гарнитура… Если человек живет, чтобы приносить людям добро, облегчать их страдания при болезнях, давать людям радость, то он оценивает себя на уровне своей человечности. Он ставит перед собой цель, достойную человека.

Только сверхличная цель позволяет человеку прожить свою жизнь с достоинством и получить настоящую радость. Да, радость! Подумайте: если человек ставит себе задачей увеличивать в жизни добро, приносить людям счастье, – какие неудачи могут его постигнуть! Не тому помог, кому следовало бы? Но много ли людей не нуждаются в помощи. Если ты врач, то, может быть, поставил больному неправильный диагноз? Такое бывает и у самых лучших врачей. Но в сумме ты помог все-таки больше, чем не помог. От ошибок никто не застрахован. Но самая главная ошибка, ошибка роковая – неправильно выбранная главная задача в жизни. Не повысили в должности – огорченье. У кого-то лучшая мебель или лучшая машина – тоже огорченье, и еще какое!

Ставя себе задачей карьеру или приобретательство, человек испытывает гораздо больше огорчений, чем радостей, и рискует потерять все. А что может потерять человек, который радовался каждому своему доброму делу? Важно только, чтобы добро, которое человек делает, было бы его внутренней потребностью, шло от сердца, а не только от головы, не было бы «принципом», лишенным чувства доброты. Поэтому главной жизненной задачей должна быть обязательно задача сверхличностная, а не эгоистичная. Она должна диктоваться добротой к людям, любовью к семье, к своему городу, к своему народу, к своей стране, к ее великому прошлому, ко всему человечеству.

Использование приемов компрессии

Фрагмент состоит из трёх абзацев-микротем, которые можно озаглавить следующим образом:

- Жизненная цель – самооценка человека.

- Сверхличная цель позволяет человеку прожить жизнь достойно.

- Главной жизненной задачей должна быть сверхличностная, диктуемая добротой и любовью.

1-ый абзац: Используя исключение и замену, получаем:

2-ой абзац: В результате компрессии методом исключения получаем:

3-ий абзац: В этом абзаце самая важная информация, поэтому большую часть оставляем, в начале абзаца используем слияние, последнее предложение сокращаем путём замены и исключения:

Сжатое изложение:

Когда человек выбирает себе в жизни цель, он вместе с тем дает себе оценку. Если человек ставит перед собой задачу приобрести все элементарные жизненные блага, он и оценивает себя на их уровне. Если человек живет, чтобы приносить людям добро, то он оценивает себя на уровне своей человечности. Это цель, достойная человека.

Только сверхличная цель позволяет человеку прожить свою жизнь с достоинством. Если человек ставит себе задачей увеличивать в жизни добро, какие неудачи могут его постигнуть? От ошибок никто не застрахован. Но самая главная ошибка – неправильно выбранная главная задача в жизни.

Ставя себе задачей карьеру или приобретательство, человек испытывает больше огорчений, чем радостей, в отличие от человека, который радовался каждому своему доброму делу. Важно только, чтобы добро, которое человек делает, шло от сердца. Поэтому главной жизненной задачей должна быть задача сверхличностная, а не эгоистичная. Она должна диктоваться добротой и любовью.

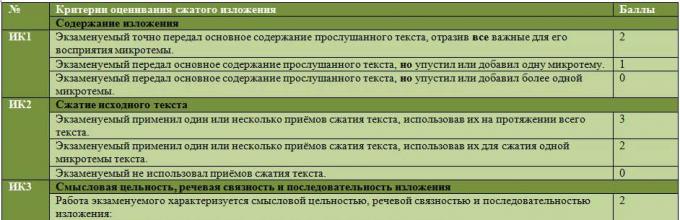

Оценивание результата

Приёмы сжатия оцениваются тоже по отношению к микротемам: если один или несколько приёмов сжатия были использованы во всех микротемах, то это даёт максимальные 3 балла, соответственно в двух микротемах – 2 балла, в одной микротеме – 1 балл. Если приёмы компрессии не использовались вообще – 0 баллов.

Третий критерий – оценивание смысловой цельности, связности и последовательности получившегося текста. Здесь учитывается правильность деления текста на абзацы, отсутствие логических ошибок. Максимальное количество баллов – 2. Одна логическая ошибка или одно нарушение деления на абзацы позволяет получить один балл, если нарушений больше – 0 баллов.

Таким образом за содержание сжатого изложения максимальное количество баллов равняется 7.

Грамотность оценивается по критериям, указывающим допустимое количество орфографических, пунктуационных, грамматических, речевых ошибок. Кроме того, оценивается фактическая точность высказывания. Если в работе не больше двух орфографических, двух пунктуационных, двух речевых, одной грамматической и нет ошибок в понимании и употреблении терминов, а также отсутствуют фактические ошибки, то по этим критериям ученик получает максимальные 10 баллов.

В общем, в сумме, учащийся может получить за написание изложения максимально 17 баллов.

Особенности изложения как жанра.

Изложение – вид учебной работы, в основе которой лежит воспроизведение содержания чужого текста, создание вторичного текста.

В отличие от сочинения, которое полностью «ведёт» автор, ничего, чего нет в исходном тексте, в изложении быть не должно. Появление в «своём» тексте фоновых знаний, фактов и деталей, не содержащихся в тексте, отнюдь не поощряется. Напротив, любое творчество, фантазирование подобного рода расценивается как фактическая ошибка и ведёт к снижению баллов.

Виды изложений.

В методической литературе и в практике школьного преподавания известны различные виды изложений. Изложения можно классифицировать по трём основаниям: 1) по цели проведения данного вида упражнения; 2) по характеру текстового материала; 3)по способу передачи содержания текста.

По цели проведения изложения могут быть контрольные и обучающие. Контрольные изложения проводятся во всех классах на уроках контроля, или проверки, не чаще одного раза в четверть; обучающие изложения проводятся от трёх до шести раз в четверть.

По характеру текстового материала могут быть выделены изложения: а) повествовательного характера, б) с элементами описания, в) изложения-описания, г) с элементами рассуждения, д) типа рассуждения, е) типа характеристики и др.

По способу передачи содержания изложения бывают полные, или подробные; близкие к тексту; сжатые, выборочные; с элементами сочинения.

Любое из этих видов изложений может быть осложнено грамматико-стилистической или грамматико-орфографической задачей, которая служит средством развития связной речи.

Проведение изложений в определённой системе предполагает постепенность в нарастании трудностей и усиление роли самостоятельности учащихся, а также разнообразие видов изложений.

При повествовательной форме изложения, его эмоциональности предлагаемый текст будет полно и до конца усвоен учащимися, поскольку вызовет у них яркие и адекватные действительности образы и представления. Известно, что мышление школьников развивается от наглядно-образного, конкретного к отвлечённому, абстрактному, обобщённому и в развитии его огромно значение образов.

Иными являются тексты описательного характера. Описание – последовательное перечисление признаков, черт, явлений. В текстах описательного характера нет фабулы, которая эмоционально захватила бы школьника, вместе с тем здесь требуется установление внутренней зависимости и взаимосвязи явлений, о которых в самом тексте ничего не говорится. Мысль школьника получает большую свободу, самостоятельность, следовательно, работая над текстами описательного характера – это новая ступень трудности по сравнению с работой над текстами повествовательного характера.

Более трудным для школьников является изложение текстов типа рассуждения. Рассуждая, необходимо высказать своё мнение, обоснованно подтвердить его; в процессе рассуждения совершается активная аналитико-синтетическая работа мысли, происходят обобщения, делаются выводы. Для изложения типа рассуждения используются тексты, анализ которых требует собственных суждений детей. Разумно подобранные тексты, а также характер задаваемых преподавателем вопросов, вызывающих дискуссию, способствуют приобретению школьниками умения рассуждать.

Говоря о различной степени сложности текстового материала для изложений, необходимо иметь в виду всестороннее и глубокое ознакомление учащихся с содержанием и композицией различного вида повествования, описания и рассуждения, что сопряжено и с анализом языковой стороны текста, а следовательно, предполагает наличие соответствующей языковой подготовки учащихся и их знаний из области литературы.

Анализируя характер текстового материала для изложений, следует учитывать, что наряду с готовыми текстами материалом для любого вида изложения могут служить кинофильмы, диафильмы, радиопередачи, различные по характеру тексты в записи их на диске и др.

Работа над изложением невозможна без запоминания текста. Как это лучше сделать? Психологами, как известно, выделяются два вида памяти: оперативная и долговременная. Оперативная память недолго хранит информацию, в том числе и речевую – где-то 10-15 секунд. Затем полученная в виде слов информация вытесняется новой.

Долговременная память хранит информацию намного дольше благодаря её концентрации в образах, схемах, смысловых сгустках.

Как показывает практика проведения экзамена, запоминать текст школьникам помогают оба вида памяти в том случае, если отдельные выражения и фразы переносятся на лист бумаги вскоре после прослушивания текста. Заметки и записи активизируют оперативную память, продлевая срок её действия, но большую часть текста сложно запомнить без выделения микротем, без уяснения структуры текста, составления плана, т.е. тех форм работы, с помощью которых можно задействовать резервы долговременной памяти.

Как правильно приступить к работе?

На экзамене исходный текст зачитывается преподавателем дважды с интервалом 5-7 минут. Каждый раз достаточно медленно. Работа над изложением начинается уже при первом знакомстве с текстом. На этом этапе задача учащихся заключается в том, чтобы, во-первых, уяснить структуру текста, выделить важнейшие смысловые части (микротемы) и, во-вторых, составить рабочие материалы: сделать необходимые пометки, записать собственные имена, даты, примеры прямой речи.

При повторном же чтении эти материалы, конечно, надо дополнить, проверить, если нужно, исправить, включить в их состав новые высказывания и суждения из прочитанного текста.

Вспомнить и воспроизвести прослушанное поможет план, задающий цельную программу дальнейших действий, этот важный этап работы желательно не откладывать, но и спешить не следует.

Как составить план?

Большое значение в обучении изложению имеет работа над планом. Членя текст на логически законченные части, выделяя в них главную мысль и формулируя определённый пункт плана, учащиеся развивают обобщающее мышление и одновременно совершенствуют свою речь.

Степень трудности в работе над планом постепенно возрастает: от плана в форме вопросительных предложений учащиеся под руководством учителя переходят к плану в форме повествовательных и назывных предложений.

Более труден сложный план, где требуется не простое озаглавливание частей, а вычленение главной мысли и подтверждающих её доказательств, план с вступлением и заключением, план в виде цитат.

Постепенность нарастания трудностей и усиления самостоятельности учащихся в системе проведения изложений осуществляется при раскрытии содержания текста. Если в текстах повествовательного характера на начальной ступени обучения школьники должны в основном найти ответы на поставленные преподавателем вопросы, то на более высокой ступени меняется и характер раскрытия содержания. Перед учащимися ставятся задачи не только найти ответы в данном тексте, но и отобрать материал, аргументировать отбор, высказать своё суждение в связи с раскрытием содержания.

Понимание и запоминание текста на основе воссоздающего воображения.

Как известно, в психологии выделяют разные виды воображения: творческое и воссоздающее. В отличие от творческого воображения, направленного на создание новых образов, воссоздающее направлено на создание образов, соответствующих словесному описанию. Именно воссоздающее воображение пронизывает весь учебный процесс, без него невозможно представить себе полноценное обучение.

Особенно важна его роль при чтении художественного текста. Конечно, это относится не ко всякому чтению. Такое чтение, которое преследует одну лишь цель – узнать, «про что здесь говорится» и «что случится дальше», не требует активной работы воображения. Но такое чтение, когда мысленно «видишь и слышишь» всё то, о чём идёт речь, когда мысленно переносишься в изображаемую ситуацию и «живёшь» в ней – такое чтение невозможно без самой активной работы воображения.

Задача учителя – сделать так, чтобы при восприятии художественного текста ученик мысленно «видел и слышал» то, что слушает (читает). Добиться этого, разумеется, непросто. Воссоздающее воображение у разных людей и детей в частности развито не в одинаковой степени.

Если текст имеет динамичный сюжет, насыщен диалогами, то при его чтении воображение, как правило, включается непроизвольно. С описательным текстом дело обстоит иначе: его полноценное понимание и запоминание невозможно без активности воображения, включение которого требует определённых волевых усилий.

Психологам до конца ещё не ясны процессы, возникающие при работе воображения. Часто мы не можем проконтролировать, работает оно при восприятии текста или нет. Одним из средств проверки включённости воображения как раз и является пересказ (изложение). Если воображение во время чтения (слушания) текста было активно, то пересказ будет точным и полным. Если же воображение не включилось, ученики допускают большое количество неточностей, пропуская существенное, искажая образы, обращая внимание на второстепенные детали.

«Ленивое» воображение затрудняет понимание текста и самому обучению часто придаёт мучительный характер, т.к. ребёнку приходится прибегать к механическому заучиванию текста, к элементарной зубрёжке.

А между тем воссоздающее воображение – это субъективное поле видения, мысленный экран, который можно развивать до удивительной степени.

Одним из действенных приёмов, развивающих воссоздающее воображение, является тип заданий, который называется «Включите воображение». Формулируется оно достаточно просто: «Представьте, что всё, о чём вы читаете, вы видите на своём «мысленном экране». Включайте его при каждой встрече с текстом». В дальнейшем напоминать о необходимости активизации воображения можно коротко: «Включите свой «мысленный экран», «Постарайтесь мысленно увидеть…» и т.п.

Развитие воссоздающего воображения важно не только само по себе, но и в связи с вниманием, запоминанием, эмоциями, самоконтролем, а главное – пониманием. Не увидев мысленно созданную писателем картину, ученик во многих случаях не может не только запомнить, но и понять текст.

Одним из важнейших требований к работе над изложениями в определённой системе служит разнообразие их видов. Необходимо обучить школьников не только полному, или подробному, изложению, но, начиная с младших классов, вводить в систему работы и выборочное, и сжатое, и изложение с элементами сочинения, и изложение, близкое к тексту, постепенно усложняя трудности при проведении каждого из этих видов упражнений.

Характеристика отдельных видов изложений и методика их проведения.

Полное или подробное – это такой вид изложения, который предполагает подробный, последовательный пересказ содержания прочитанного или услышанного. Задача такого изложения – научить школьников понимать содержание текста, устанавливать связь между событиями или явлениями, описанными в нём, передавать содержание, не опуская деталей, находить нужные для этого слова и правильно строить предложения.

Изложение, близкое к тексту, также предполагает подробный, последовательный пересказ содержания прочитанного, но оно отличается от полного изложения тем, что на уроке наряду с содержанием глубоко анализируются и языковые средства. При этом наиболее образные выражения подчёркиваются, записываются, а затем включаются в изложение.

Основной задачей изложения, близкого к тексту, является воспитание у школьников сознательного отношения к способам выражения мыслей, привитие им умения целесообразно пользоваться богатством словаря и синонимических форм, имеющихся в произведении. В процессе работы над близким к тексту изложением учащиеся закрепляют полученные ранее навыки подробной, последовательной передачи содержания прочитанного на основе его понимания, умения устанавливать связи между явлениями, событиями и фактами и т.д.

Обычно в процессе беседы составляется и план близкого к тексту изложения. Извлечённые из текста части записываются соотносительно с пунктами плана. Преподаватель тщательно следит за тем, чтобы при изложении школьники целесообразно использовали авторские языковые средства, правильно строили предложения, отбирали нужную лексику. При таком анализе осмысляется то, что первоначально только механически запоминается. Учащимся прививается взгляд на язык как на отражение мысли; на смену стихийности в употреблении языковых средств приходит сознательность в их использовании.

В процессе анализа преподаватель помогает школьникам текстуально восстанавливать содержание, перечитывая некоторые части текста.

Изложения, близкие к тексту, проводятся на материале произведений как знакомых учащимся, так и не знакомых им, но привлекающих к себе внимание языковой выразительностью.

Сжатое изложение – это вид изложения, при котором требуется предельно краткая передача основного содержания прочитанного или услышанного. Умение кратко передать содержание прочитанного или услышанного жизненно важно, и навыки, приобретаемые на уроках сжатого изложения, применяются учащимися непосредственно в жизненной практике: в рассказах о прочитанной книге, при передаче содержания просмотренного кинофильма, услышанного по радио сообщения и т.д. Навык сжатого изложения необходим и для углублённой работы над учебной и научной литературой: при конспектировании материала, составлении тезисов, аннотаций.

В процессе сжатия текста происходит отбор материала, его анализ, членение на части, выделение главного, его обобщение. Сжатая передача требует тщательной работы над оформлением мыслей: построением предложений, отбором соответствующей лексики, широким привлечением синонимичных языковых средств выражения мысли.

Основные приёмы, применяемые при сжатии текста:

1)Разделение информации на главную и второстепенную, исключение несущественной и второстепенной информации (исключение второстепенно информации может быть решено путём исключения слов, словосочетаний и целых предложений);

2)Свёртывание исходной информации за счёт обобщений (перевода частного в общее).

К основным языковым приёмам компрессии исходного текста относятся:

1.Исключение:

·Исключение повторов;

·Исключение одного или нескольких из синонимов;

·Исключение уточняющих и поясняющих конструкций;

·Исключение фрагмента предложения;

·Исключение одного или нескольких предложений.

2.Обобщение:

·Замена однородных членов обобщающим наименованием;

·Замена гипонимов гиперонимом;

·Замена предложения или его части определительным или отрицательным местоимением с обобщающим значением.

3.Упрощение:

·Слияние нескольких предложений в одно;

·Замена предложения или его части указательным местоимением;

·Замена сложноподчинённого предложения простым;

·Замена фрагмента предложения синонимичным выражением.

Овладение всеми этими навыками происходит постепенно, в процессе проведения целого ряда усложняющихся от класса к классу сжатых изложений. Так, в 5 классе целесообразно проводить сжатое изложение отдельной части повествовательного произведения; в 6 классе – изложение текста, большего по объёму, знакомого и незнакомого детям; в 7 классе – изложение содержания диафильма, кинофильма, радио- или телепередачи; в 8 классе – сжатое изложение текстов публицистического характера; в 9 классе – конспектирование различных статей делового характера, составление тезисов, сжатое изложение художественного или публицистического стиля.

Работа над сжатым изложением требует от преподавателя тщательной подготовки. Преподаватель прежде всего отбирает соответствующий текст, анализирует его, членит на логически законченные части и составляет примерный план подробного изложения его содержания. Трудные слова и выражения он выписывает, намечая пути их разъяснения. После этого выделяет в тексте главные мысли и в намеченном ранее подробном плане вычленяет пункты, которые необходимы для краткой передачи содержания, т.е. составляет краткий план. Чтобы правильно организовать работу учащихся на уроке, преподаватель должен и сам подготовить примерное сжатое изложение.

Выборочное изложение - такой вид изложения, при котором требуется логически последовательная, подробная передача содержания по одному из вопросов, освещённых в данном произведении.

При выборочном изложении происходит тематический отбор материала на основе анализа текста, вычленения из него тех частей, которые относятся к данной теме, обобщения отобранного, устная и письменная передача содержания в определённой последовательности. Такая работа возможна при наличии у школьников навыков беглого, просмотрового чтения и некоторого умения отбирать материал.

Характер и содержание работы над выборочным изложением определяют и методику его проведения.