Около 0,1 г (точная навеска) субстанции глюкозы помещают в мерную колбу на 50 мл (раствор А). 5 мл раствора А переносят в колбу для титрования, добавляют 5 мл 0,1 моль/л раствора йода (I 2) и 7,5 мл 0,1 моль/л раствора натрия гидроксида (NaOH). Колбу закрывают и оставляют на 20 минут в темном месте. По истечению указанного времени в колбу добавляют 5 мл разведенной кислоты серной (H 2 SO 4) и титруют 0,1 моль/л раствором натрия тиосульфата (Na 2 S 2 O 3). Индикатор – крахмал.

Параллельно проводят контрольный опыт. В колбу для титрования помещают 5 мл воды очищенной, 5 мл 0,1 моль/л раствора йода (I 2) и 7,5 мл 0,1 моль/л раствора натрия гидроксида (NaOH). Колбу закрывают и оставляют на 20 минут в темном месте. По истечению указанного времени в колбу добавляют 5 мл разведенной кислоты серной (H 2 SO 4) и титруют 0,1 моль/л раствором натрия тиосульфата (Na 2 S 2 O 3). Индикатор – крахмал.

Параллельно проводят контрольный опыт. 1 мл 0,1 М раствора натрия тиосульфата соответствует 0,009985 г глюкозы.

Молярная масса кислоты аскорбиновой – 198,17 г/моль

Фармацевтическая субстанция должна содержать не менее 99,0% глюкозы.

V Na 2 S 2 O 3 к.о. – объем 0,1 моль/л раствора натрия тиосульфата, пошедшего на титрование в контрольном опыте, мл;

V Na 2 S 2 O 3 – объем 0,1 моль/л раствора натрия тиосульфата, пошедшего на титрование навески в основном опыте, мл;

m т.н. – точная масса навески субстанции глюкозы, г.

50 – объем мерной колбы, мл;

5 – объем аликвоты, мл.

4. Указания по количественному определению глюкозы методом рефрактометрии

Количественное определение глюкозы в субстанции с использованием метода рефрактометрии рассчитать двумя способами:

4.1 По значению показателя преломления раствора глюкозы (с использованием рефрактометрической таблицы (см. табл. 1)).

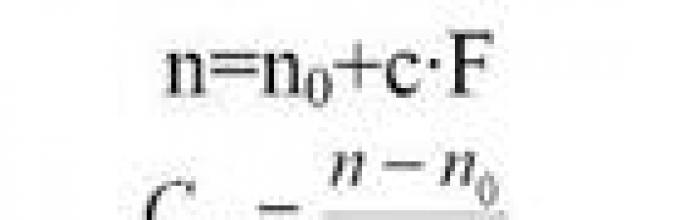

4.2 По рефрактометрическому фактору (для растворов глюкозы в диапазоне концентраций 1-10% он составляет 0,00142 ). Расчет произвести по формуле 2:

n – показатель преломления исследуемого раствора;

n 0 – показатель преломления растворителя (воды очищенной);

F – рефрактометрический фактор, равный величине прироста показателя преломления при увеличении концентрации на 1%.

Таблица 1 – Показатели преломления растворов с весо-обьемной концентрацией

|

Показатель преломления |

Показатель преломления |

Концентрация глюкозы безводной, % |

|

В нашей теории показателя преломления имеется еще одно предсказание, которое можно проверить экспериментально. Предположим, что мы рассматриваем смесь двух материалов. Показатель преломления смеси не будет средним двух показателей, а определяется через сумму двух поляризуемостей, как в уравнении (32.34). Если, скажем, мы интересуемся показателем преломления раствора сахара, то полная поляризуемость будет суммой поляризуемостей воды и сахара. Но каждая из них, разумеется, должна подсчитываться исходя из данных о числе молекул N

данного сорта в единице объема. Другими словами, если в данном растворе содержится N 1

молекул воды, поляризуемость которой α 1

и N 2 молекул сахарозы (C 12 H 22 O 11), поляризуемость которой α 2 , то мы должны получить

Этой формулой можно воспользоваться для экспериментальной проверки нашей теории — измерения показателя для различных концентраций сахарозы в воде. Однако здесь мы должны сделать несколько допущений. Наша формула предполагает, что при растворении сахарозы никакой химической реакции не происходит и что возмущение индивидуальных осцилляторов при различных частотах отличается не слишком сильно. Поэтому наш результат, безусловно, будет только приближенным. Тем не менее давайте посмотрим, насколько он хорош.

Раствор сахара мы выбрали потому, что мы располагаем хорошими данными измерений показателя преломления и, кроме того, сахар представляет собой молекулярный кристалл и переходит в раствор без ионизации и других изменений химического состояния.

В первых трех столбцах табл. 32.2 приведены данные из указанного справочника. В столбце А дан процент сахарозы по весу, в столбце В приведена измеренная плотность в г/см 3 ,

а в столбце С даны измерения показателя преломления света с длиной волны 589,3 ммк.

В качестве показателя чистого сахара мы взяли результаты измерений для кристалла сахара. Эти кристаллы не изотропны, так что показатель преломления в разных направлениях различен. Справочник дает три величины:

Мы взяли среднее.

Попытаемся теперь подсчитать n

для каждой концентрации, но мы не знаем, какие нужно взять значения α 1

и α 2 . Проверим теорию таким способом: будем предполагать, что поляризуемость воды (α 1

) при всех концентрациях одна и та же, и подсчитаем поляризуемость сахарозы, используя экспериментальную величину n

и разрешая (32.37) относительно α 2 .

Если теория верна, то мы для любой концентрации должны получить одно и то же значение α 2 .

Прежде всего нам нужно знать числа N 1 и N 2 ; выразим их через число Авогадро N 0 . В качестве нашей единицы объема давайте возьмем один литр (1000 см 3). Тогда отношение N¡/N 0 равно весу одного литра, поделенному на грамм-молекулу. А вес литра равен произведению плотности (умноженной на 1000, чтобы получить граммы) на весовую долю либо сахарозы, либо воды. Таким путем получаем N 2 / N 0 и N 1 /N 0 , записанные в столбцах D и Е нашей таблицы.

В столбце F мы подсчитали 3(n 2 —1)/(n 2 +2), исходя из экспериментальных значений n (столбец С). Для чистой воды 3(n 2 —1)/(n 2 +2) равно 0,617, что как раз будет N 1 α 1 . Затем мы можем заполнить остальную часть колонки G, поскольку для каждой строки отношение G/E должно быть одной и той же величиной, именно 0,617: 55,5. Вычитая столбец G из столбца F, находим вклад N 2 α 2 , вносимый сахарозой, который записан в столбце Н. А затем, поделив эти данные на величину N 2 / N 0 из столбца D, мы получаем величину N o α 2 , приведенную в столбце I.

Из нашей теории мы ожидали, что все величины N 0 α 2 должны получиться одинаковыми. Они получились хотя и не точно равными, но довольно близкими друг к другу. Отсюда можно заключить, что наши идеи правильны. Более того, мы нашли, что поляризуемость молекул сахара, по-видимому, не зависит сильно от ее окружения: их поляризуемость приблизительно одна и та же как в разбавленном растворе, так и в кристалле.

Рефрактометрия в фармацевтике.

Процесс измерения концентрации различных веществ методом измерения преломления и определения коэффициента преломления получил своё название - рефрактометрия

. Приборы, использующие в своей работе принцип рефрактометрии, называются рефрактометрами. Широкое применение рефрактометры получили в разных промышленностях: для идентификации химических соединений, определения физико-химических параметров, для количественного и структурного анализа. В пищевой промышленности - для измерения содержания спирта в алкогольных продуктах, контроля содержания сахара в сахарном производстве - в общем, для установления качества пищевых продуктов. В фармакологии рефрактометры применяются для определения количества глюкозы в биологических жидкостях и лекарственных средств в растворах. Достоинства рефрактометрических методов химического количественного анализа - быстрота измерений, малый расход вещества и высокая точность.

Задача работы: Рефрактометрический метод как метод анализа лекарственных веществ. Актуальность использования в фармацевтике и, как частное, – в аптеках.

Теоретическая часть.

Показателем преломления (индексом рефракции) называют отношение скорости света в вакууме к скорости света в испытуемом веществе (абсолютный показатель преломления). Показатель преломления зависит от температуры и длины волны света, при которой проводят определение. В растворах показатель преломления зависит также от концентрации вещества и природы растворителя. При этом на практике определяют так называемый относительный показатель преломления (n), который рассчитывается как отношение синуса угла падения луча (α) к синусу угла преломления (β) для двух соприкасающихся сред.

Показатель преломления также равен отношению скоростей распространения света в этих средах

:

В лабораторных условиях обычно определяют так называемый относительный показатель преломления (ПП) вещества по отношению к воздуху. ПП измеряют на рефрактометрах различных систем. Раньше измерение ПП чаще всего производилось с использованием , работающего по принципу полного внутреннего отражения при прохождении светом границы раздела двух сред с различными показателями преломления. В настоящее время в лаборатории всё чаще можно встретить автоматические рефрактометры ATAGO серии RX.

Диапазон измеряемых ПП при измерении в проходящем свете с использованием , – 1.3000 – 1.7000. Если необходимо раздвинуть границы диапазонов, применяют специальные модели с низкики или высокими диапазонами, а также многоволновые рефрактометры Аббе.

Диапазон измеряемых ПП при измерении на автоматических рефрактометрах серии RX – 1.32500 – 1.70000.

Точность измерения показателя преломления должна быть не ниже ±2·10 -4

Величина показателя преломления зависит от природы вещества, длины волны света, температуры, при которой проводится измерение, и концентрации вещества в растворе. Обычно измерение показателя преломления проводится при длине волны света 589,3 нм (линия D спектра натрия). Но в некоторых случаях используются разные длины волн в диапазоне от 450нм до 1550нм. Очень важным условием определения ПП является соблюдение температурного режима. Как правило, определение выполняется при 20 градусах по шкале Цельсия. При температуре свыше 20 градусов - величина ПП уменьшается, при температуре ниже 20 градусов – величина ПП увеличивается.

Поправка на температуру рассчитывается по формуле:

n 1 =n 20 +(20-T)*0,0002

Показатель преломления, измеренный при 20°

С и длине волны света 589,3 нм, обозначается индексом n 20 .

Показатель преломления может быть использован как константа для установления подлинности и чистоты тех лекарственных препаратов, которые по своей природе являются жидкостями. Рефрактометрический метод широко используется в фармацевтическом анализе для количественного определения концентрации веществ в растворе, которую находят по графику зависимости показателя преломления раствора от концентрации. На графике выбирают интервал концентраций, в котором наблюдается линейная зависимость между показателем преломления и концентрацией. Такой способ может использоваться в практике внутриаптечного контроля.

Зависимость показателя преломления от концентрации вещества в процентах выражается формулой:

Где n и n 0 - показатели преломления раствора и растворителя;

С - концентрация вещества в растворе;

F - фактор показателя преломления.

Показатель преломления раствора складывается из показателя преломления растворителя и показателей преломления растворенных веществ.

Значения показателей преломления и факторов для различных концентраций растворов лекарственных веществ приведены в рефрактометрических таблицах, которые имеются в руководстве по внутриаптечному контролю. Использование таблиц значительно упрощает расчёты.

Зависимость показателя преломления водных растворов некоторых веществ от концентрации:

Определение концентрации вещества в растворе.

В рефрактометрии используют два способа расчёта концентрации вещества в растворе по измеренному показателю преломления.

- Расчет концентрации по формуле:

Значение фактора показателя преломления берется из рефрактометрических таблиц.

- Расчет концентрации по рефрактометрическим таблицам.

Измерив показатель преломления, в таблице находят соответствующее ему значение концентрации. Если измеренный показатель преломления в таблице не приведен, проводится интерполирование.

Рефрактометрический метод используется для количественного определения концентрированных растворов.

Концентрированные растворы - это рабочие растворы лекарственных веществ (ЛВ) опредёленной, более высокой концентрации, чем эти растворы прописываются в аптеках.

При приготовлении концентрированных растворов следует избегать концентраций близких к насыщенным, т.к. при понижении температуры раствора возможна кристаллизация растворённого вещества.

Отклонения, допускаемые в концентратах:

при содержании ЛВ до 20% - не более ± 2% от обозначенного процента;

при содержании ЛВ свыше 20% - не более ± 1% от обозначенного процента (Пр. МЗ РФ от 16.10.97).

Формулы расчёта для исправления концентрации растворов, изготовленных массообъёмным способом.

1) Концентрация раствора оказалась выше требуемой.

Объем воды, необходимый для разбавления полученного раствора, вычисляют по формуле:

Где Х - количество воды, необходимое для разбавления изготовленного раствора (мл.);

А - объём изготовленного раствора (мл.);

С - фактическая концентрация раствора (%).

2) Концентрация раствора оказалась ниже требуемой.

Массу ЛВ для укрепления полученного раствора вычисляют по формуле:

Где Х - масса вещества, которую следует добавить к раствору (г);

А - объем изготовленного раствора (мл.);

В - требуемая концентрация раствора (%);

С - фактическая концентрация раствора (%);

ρ

20 - плотность раствора при 20°

С (г/мл, г/см 3)

Рефрактометры, лучше всего подходящие для аптек: , серия NAR/ , ATAGO.

Рефрактометры серии NAR или DR-A1 предназначены для измерения показателя преломления и средней дисперсии неагрессивных жидкостей. Это очень качественный приборы. Простые в обслуживании. Минимальны в содержании. Фактически расходный материал для этих рефрактометров – лампочка (источник света).

Рефрактометры ATAGO

серии или применяются:

1.В медицинских учреждениях для определения белка в моче, сыворотке крови, плотности мочи, анализ мозговой и суставной жидкости, плотности субретинальной и других жидкостей глаза. Использование рефрактометра позволяет значительно сократить затраты времени при массовых обследованиях пациентов.

2.В фармацевтической промышленности рефрактометры ATAGO могут применяться для исследования водных растворов различных лекарственных препаратов: кальция хлорида (0% и 20%); новокаина (0,5%, 1%, 2%, 10%, 20%, 40%); эфедрина (5%); глюкозы (5%, 25%, 40%); магния сульфата (25%); натрия хлорида (10%); кордиамина и т.д.

3.В пищевой промышленности используют рефрактометры ATAGO на сахарных и хлебных заводах, кондитерских фабриках для анализа продуктов и сырья, полуфабрикатов, кулинарных и мучных изделий, для определения влажности меда (до 30 %). В производстве сахара широкое применение получили поляриметры АТАГО. Поляриметры на сахарном заводе измеряют концентрацию и чистоту сахара в сахарной свекле или сахарном тростнике на этапе приемки сырья.

Для определения доли сухих веществ в различных суслах (ГОСТ 5900-73), сахароагаровом сиропе, сиропе для мармелада, зефира, кремов и пряников.

Для определение массовой доли растворимых сухих веществ по сахарозе (% Brix) в продуктах переработки плодов и овощей, для определения процентного содержания жира в твёрдых продуктах питания (пряниках, вафлях или хлебобулочных изделиях) концентрации солей.

4.При обслуживании техники применяются рефрактометры ATAGO для определения с большей точностью объёмной концентрации противокристаллизационной жидкости "ИМ", которая добавляется в авиационное топливо в количестве от 0,1 до 0,3%. Дальнейшая обработка результатов ведется согласно "Методическим рекомендациям по анализу качества ГСМ в гражданской авиации" Ч. II стр.159. Опыт использования рефрактометров показал, что эти приборы значительно сокращают время и повышают достоверность получения анализов по процентному содержанию жидкости "ИМ" в авиационном топливе.

Автоматический лабораторный рефрактометры серии RX с микропроцессорным управлением предназначены для исследования концентрации широкого диапазона жидких сред как низкой, так и высокой вязкости, независимо от прозрачности и цвета. обеспечивают высокую точность измерения, точный контроль за температурой. Весь процесс измерения (нагрев/охлаждение) проходит в автоматическом режиме. Достаточно просто нажать клавишу Старт. Прибор автоматически измеряет коэффициент преломления образца раствора, вычисляет его концентрацию и представляет результат на цифровом ЖК-экране. снабжен экраном, который выполнен по технологии «Тач скрин» - сенсорный экран, всё управление прибором осуществляется с экрана. Автоматические рефрактометры серии RX могут как нагревать/охлаждать образец за счет встроенных элементов Пельтье, так и использовать функцию автоматической температурной компенсации при проведении измерения. Идеальный прибор для фармацевтов из этой серии - автоматический рефрактометр и .

Определение концентрации спирта в лекарственных формах рефрактометрическим методом.

Спирт этиловый (этанол, Spiritus aethylicus) - один из наиболее широко используемых органических растворителей в медицинской и фармацевтической практике. Этанол обладает бактериостатическими и бактерицидными свойствами. Широко используется для получения настоек, экстрактов, лекарственных форм для наружного применения. Качество спиртовых растворов зависит от концентрации спирта, в котором растворён препарат. В каждом случае необходима оптимальная концентрация, при которой лекарственное вещество не выделится в осадок. Поэтому готовятся водно-спиртовые растворы с различной концентрацией спирта. Количественное содержание этилового спирта легко определяется рефрактометрическим методом. Существует чёткая зависимость между концентрацией этилового спирта и коэффициентом преломления. Известно, что показатель преломления зависит от температуры, длины волны света, природы вещества и растворителя, концентрации вещества. Так вот показатель преломления водных растворов спирта от 1% до 70% имеет линейную характеристику, а значит можно легко измерить концентрацию рефрактометром. АТАГО производит специальные рефрактометры для измерения концентрации спирта. В общем, это обыкновенные рефрактометры, но в процессор «вшит» специальный поправочный коэффициент, позволяющий отображать на дисплее сразу же концентрацию водно-спиртового раствора, минуя показатель преломления. При концентрации от 70% до 96% - зависимость нелинейная. Таким образом, рефрактометрическим методом можно определить крепость спирта в пределах от 1% до 70%.

Практическая часть.

Рассмотрим применение рефрактометров при изготовлении и анализе раствора глицерина 10% для инъекций: Раствор глицерина 10% Глицерина (в пересчете на безводный) 100 г

1. Натрия хлорид 9,0 г. Воды до 1л.

Изготовление. От поставщиков покупается глицерин (высший сорт, динамитный) с количественным содержанием 86-90%, 94-98% и более. Поэтому, чтобы рассчитать количество исходного глицерина, необходимо точно знать, какова в нем массовая доля безводного вещества. Для точного измерения концентрации глицерина применяют рефрактометр. Показатель преломления исходного глицерина n=1,4569 соответствует массовой доле безводного вещества 89%. Исходное количество глицерина, которое требуется для изготовления раствора, по прописи 68:

2. Масса глицерина = 100 г./ 0,89 = 112,36 г.

Количественное определение глицерина в растворе. Вычисляем концентрацию глицерина:

С глиц = / F глиц,

где n - показатель преломления раствора;

n 0 - показатель преломления воды очищенной, измеренный при той же температуре;

С NaCl - концентрация натрия хлорида в растворе, определенная методом аргентометрии;

F NaCl - фактор показателя преломления раствора натрия хлорида для найденной концентрации;

F глиц - фактор преломления 10% раствора глицерина (0, 001156).

В фармацевтической промышленности рефрактометры ATAGO могут применяться для исследования водных растворов различных лекарственных препаратов: кальция хлорида (0% и 20%); новокаина (0,5%, 1%, 2%, 10%, 20%, 40%); эфедрина (5%); глюкозы (5%, 25%, 40%); магния сульфата (25%); натрия хлорида (10%); кордиамина и т.д.

Примечание:

Если для одного из веществ, входящих в раствор, фактор показателя преломления неизвестен или незначительная его концентрация не позволяет получить точных данных, то готовят контрольный раствор, содержащий это вещество в той концентрации, которая была определена титрометрическим методом.

нашли применение во всех отраслях промышленности РФ. Рефрактометры и поляриметры АТАГО внесены в госреестр средств измерений РФ. Это позволяет применять приборы АТАГО в самых жёстко контроллируемых сферах производств - таких, как, например, фармацевтика.

Рефрактометрический метод определения содержания сахара основан на установленной зависимости между концентрацией и показателем преломления водных растворов сахарозы. Чем выше концентрация раствора, тем больше показатель преломления. Сущность рефрактометрического метода определения содержания сахара в пищевых концентратах заключается в том, что определяют показатель преломления испытуемых водных растворов, при этом отмечают температуру на призмах рефрактометра и, используя показатель преломления дистиллированной воды при температуре опыта (табл. 2), рассчитывают содержание сахара в процентах по установленной формуле.

Для определения содержания сахара в пищевых концентратах используют водные растворы, полученные после настаивания исследуемого вещества с дистиллированной водой в течение времени, установленного для каждого вида продукта или группы продуктов. При исследовании продуктов, содержащих молоко, применяют осадители белков (растворы уксусной кислоты и хлористого кальция).

Методика определения. Из средней пробы (предварительно измельченной) отвешивают 10-25 г исследуемого вещества с точностью до 0,01 г. Навеску переносят в мерную колбу емкостью 100 мл и добавляют дистиллированной воды до 3/4 объема колбы; содержимое колбы перемешивают и выдерживают 20 мин при частом взбалтывании. После этого в колбу доливают дистиллированной воды до метки, перемешивают содержимое и фильтруют в сухую колбу. Затем наносят оплавленной палочкой на призму рефрактометра 2-3 капли фильтрата и определяют показатель преломления, отмечая температуру на призмах рефрактометра.

![]()

где n1 - показатель преломления испытуемого раствора; n - показатель преломления дистиллированной воды при температуре определения; К - коэффициент пересчета показателя преломления на процентное содержание сахара в исследуемом продукте.

Значение коэффициента К устанавливают экспериментально для группы однородных продуктов следующим образом. Определяют содержание сахара в исследуемом продукте арбитражным методом и параллельно устанавливают показатель преломления водных растворов, полученных при рефрактометрическом методе определения.

Коэффициент К рассчитывают по формуле

где n1 - показатель преломления испытуемого раствора; n - показатель преломления дистиллированной воды при температуре опыта; G - количество сахара в процентах, определенное арбитражным методом.

Показатель преломления дистиллированной воды при различной температуре приведен в табл. 2.

Значения коэффициента К для продуктов разных видов (табл. 3) действительны для навесок, указанных в таблице, при следующих условиях проведения анализа: объем колбы - 100 мл, продолжительность настаивания - 20 мин.

Определение сахара в заварном креме

Из средней пробы продукта отвешивают в химический стаканчик емкостью 50-100 мл 20 г исследуемого вещества с точностью до 0,01 г, приливают небольшое количество теплой дистиллированной воды и все тщательно размешивают. Содержимое стаканчика переносят в мерную колбу емкостью 100 мл, ополаскивая стаканчик несколько раз теплой дистиллированной водой. Затем в колбу приливают 5 мл 4%-ного раствора CaСl2, содержимое тщательно перемешивают, после чего колбу ставят в кипящую водяную баню, где выдерживают в течение 10 мин, часто взбалтывая. Колбу с содержимым охлаждают до комнатной температуры при взбалтывании, доливают дистиллированной водой до метки, перемешивают содержимое и фильтруют в сухую колбу. Затем определяют показатель преломления фильтрата. Содержание сахара вычисляют по формуле, приведенной выше для рефрактометрического метода, используя значение К, указанное в табл. 3.

Определение сахара в молочных смесях

10 г молочной смеси, отвешенной с точностью до 0,01 г, переносят в колбу емкостью 100 мл и добавляют дистиллированной воды до 3/4 объема колбы. Настаивание проводят в течение 20 мин и затем добавляют 0,5 мл 80%-ной уксусной кислоты; содержимое колбы доводят до метки, фильтруют и определяют показатель преломления фильтрата. Расчет проводят по приведенной выше формуле, используя значения, К, указанные в табл. 3.

Для приготовления водок, кремов, ликеров и бесцветных сладких напитков применяется рафинированный сахар-песок или сахар-рафинад, для остальных напитков - сахар-песок.

Сахар-рафинад представляет собой дополнительно очищенный рафинированный сахар в виде кусков или кристаллов.

Органолептические показатели:

Вкус - сладкий, без посторонних привкуса и запаха;

Цвет - белый с блеском;

Растворимость в воде - полная, раствор должен быть прозрачным, без каких-либо нерастворимых осадков, механических или других посторонних примесей;

Сыпучесть - сыпучий, без комков.

По физико-химическим и органолептическим показателям сахар-рафинад должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 3.1.

Таблица 3.1 Физико-химические показатели сахара-песка и сахара-рафинада

При проведении лабораторной работы подгруппа делится на две бригады, каждая из которых анализирует разные образцы сахара-песка или сахара-рафинада.

Задание 1.1 Определить органолептические показатели

Органолептический анализ включает оценку внешнего вида, привкуса, запаха и чистоты раствора сахара.

Внешний вид должен соответствовать требованиям ГОСТ 21 «Сахар-песок. Технические условия» и ГОСТ 22 «Сахар-рафинад. Технические условия».

1.1.1 Определение внешнего вида

Пробу сахара рассыпают на лист белой бумаги толщиной слоя не более 1 см и при рассеянном дневном свете или лампы дневного света визуально определяют внешний вид.

1.1.2 Определение запаха и привкуса

Для определения запаха и привкуса сахара готовят водный раствор, содержащий 25 г сахара в 100 см дистиллированной воды. Раствор сахара помещают в чистую стеклянную банку с пришлифованной пробкой, заполняя ее на 3/4 объема, банку с раствором закрывают пробкой и выдерживают в течение 1 ч при комнатной температуре.

Определение запаха производят на уровне края банки тотчас после открывания пробки. Привкус определяют как в сухом сахаре, так и в его водном растворе.

Задание 1.2 Определить массовую долю влаги

Метод основан на высушивании взвешенной пробы сахара и определении потери массы при высушивании.

Проведение анализа

Навеску сахара-песка или быстро измельченного сахара-рафинада массой (10,000±0,001) г отбирают от средней пробы и помещают в высушенную до постоянной массы бюкс с пришлифованной крышкой.

Высушивают в сушильном шкафу до постоянной массы.

Массовую долю влаги в процентах вычисляют по формуле (3.1):

W = (m 1 – m 2)·100/ m 1 , (3.1)

где m 1 – масса навески до высушивания;

m 2 - масса навески после высушивания.

Задание 1.3 Определить массовую долю сахарозы поляриметрическим методом

Поляриметрический метод определения сахарозы основан на способности углеводов вращать плоскость поляризации луча света. Известно, что колебания обыкновенного светового луча происходят во всех плоскостях, перпендикулярных его направлению.

При прохождении обыкновенного луча света через некоторые кристаллы их решетки способны пропускать лучи только определенного направления колебания. По выходе из кристалла колебания луча будут происходить только в одной плоскости, такой луч называется поляризованным.

Поляриметрические исследования ведут с помощью поляриметров. В ликероводочном производстве широкое распространение получил поляриметр СУ-3, общий вид которого представлен на рисунке 1.

Устройство прибора: основными частями прибора являются узел измерительной головки 1 и осветительный узел 2 , соединенные между собой траверсой 3, на которой укреплена камера 4 для поляриметрических трубок. В передней части прибора имеется лупа в оправе 5 для отсчета показание по шкале и зрительная труба 6, которая имеет гильзу 7. С тыльной стороны измерительной головки находится узел нониуса. В нижней части измерительной головки расположена рукоятка 8 кремальерной передачи для перемещения кварцевого клина и связанной с ним шкалы.

Осветительный узел имеет поворотную обойму 9 со стеклянным светофильтром и матовым стеклом и патрон 10 с лампочкой. Траверса крепится к литому основанию.

Шкала поляриметра при определении сахара показывает его процентное содержание. Для отсчета десятых долей служит нониус.

Перед началом работы необходимо установить прибор на нуль. При этом нулевое значение шкалы должно совпадать с нулем нониуса Трубку заполняют исследуемым раствором, помещают в камеру прибора и производят отсчет показаний шкалы и нониуса.

Рисунок 1 Общий вид поляриметра СУ-3

При анализе левовращающих растворов все операции проводят в обратном направлении, в этом случае нуль нониуса расположен левее шкалы.

Поляризационная трубка длиной 200 мм считается нормальной; при поляризации в трубках длиной 100 или 400 мм показания поляриметра в первом случае удваивают, а во втором уменьшают в 2 раза.

Трубку наполняют следующим образом: один конец ее закрывают пришлифованным круглым стеклом и завинчиваю гайкой. Затем, слегка наклонив трубку, заполняют ее испытуемым раствором так, чтобы жидкость выступала над краем трубки при вертикальном положении. Осторожно, срезая жидкость стеклом, закрывают и затем завинчивают трубку. В жидкости не должно оставаться пузырьков воздуха. Протерев стекла, производят измерение угла вращения раствора. Температура поляризуемого раствора должна быть равна 20°С в течение всего периода измерения.

Для каждой пробы производят не менее трех отсчетов по поляриметру и принимают средний. Полученная величина есть угол вращения раствора.

Проведение анализа

Навеску анализируемого сахара (рафинад предварительно измельчают в ступке) массой (25,00±0,01) г количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100 см 3 с использованием горячей дистиллированной воды, которой заполняют колбу примерно на 4/5 объема. Раствор перемешивают вращательными движениями и колбу с содержимым помещают на водяную баню с температурой (20±0,1)°С на 30 мин. Затем объем доводят дистиллированной водой до метки, перемешивают раствор и пропускают через бумажный фильтр.

При фильтрации воронку покрывают часовым стеклом во избежание испарения воды и изменения концентрации. Первые порции фильтрата отбрасывают. Все операции проводят тщательно и быстро.

Фильтрат заливают в поляриметрическую трубку длиной 200 мм с кожухом для водяного охлаждения, помещают в камеру сахариметра и подключают к термостату ТС-15, в котором поддерживается температура (20±0,1) °С.

По истечении 15-20 мин, когда температура в поляриметрической трубке станет равной 20 °С, измеряют угол вращения фильтрата. Поляриметрическое определение необходимо проводить при температуре окружающей среды 20°С.

Значение, непосредственно полученное на шкале сахариметра, дает количество сахарозы в процентах к массе взятого сахара. Результат определяют как среднее арифметических трех определений с точностью до одной сотой процента. Массовую долю сахарозы (X, %) в пересчете на сухое вещество вычисляют по формуле (3.2):

X = (P ·100) / (100 –W) (3.2)

где Р - показание сахариметра (среднее арифметическое трех измерений), %;

W - массовая доля влаги в сахаре, %.

За результат анализа принимают среднее арифметическое трех параллельных измерений, допустимое расхождение между которыми не превышает ±0,05%.

Задание 1.4 Приготовить сахарный сироп и определить массовую концентрацию сахара в сахарном сиропе

1.4.1 Приготовление сахарного сиропа заданной концентрации

Сахар-песок и сахар-рафинад используются в производстве водок и ликероводочных изделий в виде сахарных сиропов преимущественно концентрацией 65,8%. Белый сахарный сироп получают двумя способами: холодным и горячим.

Студентам необходимо сделать расчет и приготовить сахарные сиропы по следующим исходным данным:

Приготовить сахарный сироп с массовой концентрацией 65,8% из анализируемого сахара массой 100 г; сравнить расчетный объем полученного сахарного сиропа с фактическим.

Приготовить 250 мл сахарного сиропа с массовой концентрацией 65,8% из анализируемого сахара.

При расчетах необходимо учесть массовую долю влаги в сахаре, а также принять, что 5% воды испаряется при приготовлении сиропа. Плотность 65,8-%-го раствора составляет 1,3212 г/см 3 .

1.4.2 Определение массовой концентрации сахара в сахарном сиропе

Массовую концентрацию сахара в сахарном сиропе определяют рефрактометрическим методом.

Рефрактометры предназначены для определения концентрации веществ по показателю преломления растворов, содержащих эти вещества.

В контроле ликероводочного производства применяют рефрактометры марок: РЛ, РЛ-1 (рефрактометр лабораторный), РПЛ-3 (рефрактометр пищевой лабораторный), УРЛ-1 (универсальный рефрактометр лабораторный).

Устройство приборов: 1 - призмы измерительные; 2 и 3 - окна для проходящего и отраженного света; 4 - источник света; 5 - компенсатор дисперсии; 6 - прорезь; 7 - окуляр; 8 – термометр.

Измерения на приборе следует проводить строго при температуре (20+0,5) °С, наблюдая ее по термометру. В верхней и нижней камерах, где укреплены призмы, имеются каналы, через которые можно пропускать воду с определенной температурой, передаваемую от ультратермостата с температурой 20 °С.

Рисунок 2 Рефрактометры лабораторные марок РПЛ-3 (а) и УРЛ-1 (б):

Если температура измерения отличается от 20 °С, то следует вносить в показания приборов поправку на температуру.

Перед измерением необходимо проверить нуль прибора. Для этого на нижнюю призму наносят каплю дистиллированной воды и закрывают верхнюю призму. С помощью рукоятки перемещают положение окуляра вниз до тех пор, пока в поле зрения не появится граница светотени. Совмещают визирную линию с границей светотени и проводят отсчет по шкале. При правильной установке прибора на нуль граница светотени при 20 °С должна быть совмещена с нулевым делением шкалы сухих веществ, а также с делением n д = 1,33299 шкалы показателей преломления. В случае отклонения от этих значений ключом устанавливают нуль.

Правильность установки прибора проверяют 2-3 раза.

Аналогично проводят на рефрактометре измерения анализируемого раствора.

Измерения концентрации сахарных растворов можно проводить при температуре 10-30 °С и вносить поправки на температуру 20 °С.

Измерив показатель преломления анализируемого сахарного раствора, находят содержание сахара (г/100 см 3) по таблице 8 .

Задание 1.5 Сравнить полученные результаты анализов сахара-песка и сахара-рафинада с нормативными значениями . Сделать выводы

Задание 1.6 Изучить формы журнала приготовления ликеро- водочных изделий ПЛВ №6

Изучить форму и заполнить соответствующие графы журнала ПЛВ №6 «Журнал учета сахара, поступающего для приготовления сахарного сиропа» (форма журнала выдается преподавателем).

Похожая информация.