Любовь к чтению в древности считалась болезнью и даже описывалась в медицинских справочниках

Склонность к чтению не всегда считалась добродетелью. Вплоть до

XVIII

века страсть к книгам считалась болезненной склонностью, которая была даже описана в медицинских справочниках тех лет.

К той же эпохе относится и появление обидных прозвищ для людей, увлеченных чтением, — «книжный червь» и «книжная крыса». А в сатирической поэме Себастьяна Бранта «Корабль дураков», написанной в

XV

веке, судно, отплывающее в царство глупости, вели именно библиофилы.

Лишь в середине XVIII века в Европе появилась первая общедоступная библиотека — Библиотека Залуских в Речи Посполитой. Братья Юзеф и Анджей Залуские собрали уникальную коллекцию книг и рукописей, которая комплектовалась литературой из самых разных стран Старого Света на строго научной основе.

Однако судьба этой библиотеки оказалась очень трагической: после подавления Александром Суворовым польского восстания 1794 года и взятия русскими войсками Варшавы эта библиотека, составлявшая 400 тысяч томов, была объявлена военным трофеем и отправлена в Санкт-Петербург, причём по дороге книги продавали всем желающим «корзинами».

В Петербурге несколько тысяч книг сгнило в погребах, ещё несколько тысяч были проданы с аукционов.

В конце концов, оставшаяся часть коллекции составила основу открывшейся в 1814 году Императорской публичной библиотеки в городе на Неве.

До конца XVIII века читали, в основном, газеты, календари и религиозную литературу. Однако для растущей группы интеллектуалов этого было уже недостаточно. В начале XIX века появилось понятие «образцовое чтение», при котором большой вес имели мораль и обучение.

С появлением такой литературы отношение общества к книгам стало меняться на одобрительное. А вскоре любовь к литературе и страсть к чтению стали восприниматься как нечто добродетельное и, безусловно, полезное.

Книголюбов становилось всё больше.

В 1899 основано первое в Европе Общество книголюбов.

Довольно скоро подобные общества стали появляться и в России.

Даже в годы Великой Отечественной войны советское библиофильство и любовь к книге не угасли. В газетах тех лет часто встречались рассказы о том, как воины спасали горевшие библиотеки, сохраняли и передавали людям экземпляры старинных и ценных книг.

В Москве энтузиасты тоже не прекращали своей работы: в Клубе писателей 19 и 20 июня 1943 года проходил книжный базар.

В газете «Ленинградская правда» от 11 апреля 1942 года была помещена заметка: «Окопные журналы» и «Библиотечка бойца», изготовлявшихся в 4-5 экземплярах. Среди читателей этих изданий оказались коллекционеры, которые хранили окопные рукописные журналы и армейские печатные газеты, пересылали их в тыл родственникам для своих библиотек.

А в 50-е годы в СССР случился настоящий читательский бум, тем более неожиданный, что всего за полвека до этого лишь пятая часть населения страны могли считаться грамотными.

Тогда же в СССР было проведено сравнительное международное исследование. Оно показало, что жители Страны Советов тратят на чтение книг, газет и журналов почти вдвое больше времени (около 11 часов в неделю), чем англичане, американцы, французы или кто-либо ещё. У нас читали везде: в метро, на пляже, в очереди, в парке на скамейке. Так и возникло знаменитое утверждение «СССР — самая читающая страна в мире», сразу же превратившееся в один из социалистических лозунгов.

В СССР читали везде

Явлению читательского бума в СССР можно найти много разных объяснений. Самое простое - дефицит ярких впечатлений. Возможно, правы те, кто говорит, что советские люди не имели доступа ко многим видам досуга, популярным в других странах.

Зачитывались, чем придётся. Образцовым советским гражданам предлагалась преимущественно производственная романтика: заводские героические эпопеи, повести из жизни зарубежных рабов прошлого и настоящего, вклад личности в революцию, моральный выбор борцов за свободу своего народа, чукча-писатель, люди Среднего Приобья и т.д. Но росла потребность и в других книгах.

Более 70% населения СССР к концу 1960-х испытывали «книжный голод» на качественную литературу. Утоляли его по-разному, иногда даже незаконно: не зная, где достать книги Драйзера, Дюма и Хэмингуэя, люди нередко воровали их из библиотек, платя потом за эти книги штрафы. Одним из легальных способов решения проблемы были книжные ярмарки.

«В стране с бумагой напряженка!» — эту мысль в эпоху «развитого социализма» очень активно внушали жителям СССР. Население убеждали, что лес надо беречь, а печатать больше книг можно будет только если все дружно начнут сдавать макулатуру. Довод о бумажной напряжёнке звучал неубедительно на фоне гигантских тиражей партийных изданий, тоннами выходящих из типографий.

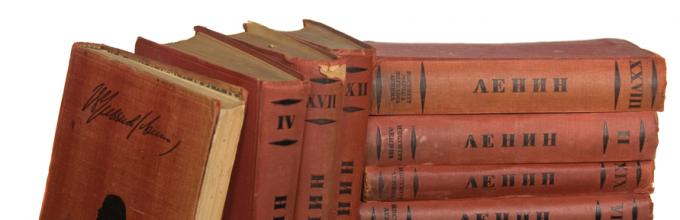

Однако деваться было некуда, поэтому граждане, желающие заполучить любимого Дюма или Верна, стаскивали кипы старых газет и журналов в пункты приема макулатуры (многотомник Ленина же туда не понесёшь). Там в обмен на 10-20 килограммов старой прессы можно было получить талоны на редкую литературу. В списке особо дефицитных значились Дюма, Дрюон, Конан-Дойль, Сименон, Пикуль.

Очередь у книжного магазина в Киеве

Доставали книги и через подписки на собрания сочинений. Однако подписаться на популярные сборники было не проще, чем купить женские финские сапоги в ГУМе, так что подписку тоже оформляли «по большому блату» или отстаивали очереди, записываясь ночами.

Иметь в доме хорошую литературу становилось все более престижно и модно.

Поэтому некоторые «книголюбы» стремились приобрести дефицитные книги исключительно ради того, чтобы просто их иметь.

Так в очередях за подписками или «макулатурными» изданиями рядом с истинными ценителями литературы и заядлыми книгочеями оказывались те, кому очередное собрание сочинений подходило к цвету обоев или же просто хотелось в разговоре с «нужными людьми» упомянуть об обладании дефицитным фолиантом.

Магазин подписных изданий в Челябинске. На сегодня в ассортименте только 55-томник Ленина

Другими словами, к концу 1970-х годов книги в СССР стали устойчивым и быстро растущим дефицитом и предметом спекуляции. Бесспорная истина о том, что книга — лучший подарок, зазвучала с новым смыслом. Подарить хорошую книгу, значило не просто проявить внимание, отличиться хорошим вкусом, но и предоставить драгоценную возможность читать и перечитывать любимое произведение в любой момент, не выходя из дома.

В наши дни у библиофилов появилась масса возможностей для общения, обмена книгами.

Во второй половине 90-х годов по всему миру стали появляться общественные книжные шкафы.

Еще одно новомодное веяние — буккроссинг. Книгу можно оставить в любом общественном месте — в кафе, театре, поезде, метро, отеле, просто на скамейке в парке или в зонах буккроссинга. Дальнейшую судьбу оставленного издания можно затем отследить в специальной социальной сети.

Но даже эти библиофильские веяния уже не в силах справиться с заметным охлаждением россиян к чтению.

Так что если ещё несколько десятков лет назад в нашей стране библиофилы изнывали из-за дефицита книг, то в наше время всё обстоит с точностью до наоборот: дефицитом становятся уже сами «книжные черви».

Проблема феномена «самой читающей страны» в том, что любовь к книгам власти использовали в своих внутриполитических интересах: каким-то изощренным способом стремились контролировать умы населения - любишь читать - читай труды Ленина или материалы съездов. Прочел? Можешь почитать труды Брежнева.

Эти заголовки периодически появлялись в газетах. И на самом деле читали очень много. Чтобы что-то читать, надо было это что-то иметь. Вот тут и зарыта собака.

Тогда, да и сейчас принято освещать жизнь, имея в виду города-миллионники. Но это совсем далеко не то, за 100-200 км от них. Итак берем город военно-промышленный с населением около 180 тыс. человек. Время действия 70-е годы.

Понятно, что книги приобретаются в книжных магазинах, которые имели редкое название- Книги. Обычных, подписные издания (зачастую это был просто отдел в книжном магазине) и букинист. Но, опять же, это в миллионниках. В нашем случае- это несколько магазинов с вариантами вывесок- книги, военная книга, детская книга и пр. Отдельный прилавок представлял КПСС. Там было все о Ленине, партии, материалы съездов, открытки, плакаты и прочие руководства строителей коммунизма. Причем прилавок был всегда, вне зависимости от направленности магазина. В детской книге Манифест коммунистической партии тоже продавался.

Спец. литературу мы опустим.

Художественная. Отдельными томиками можно было найти очень многое. Евгений Онегин. Преступление и наказание. Буратино. Чипполино. Мертвые души. И далее по списку. Хотя некие популярные книги просто так на полках не стояли, Трех мушкетеров надо было поискать.

Вот с собраниями сочинений была большая проблема. Всего на всех не хватит. Так и тут- подписывались по списку. Стояли в очереди ночами, чтобы подписаться на Агату Кристи, Антологию современной фантастики или Чехова.

Магазина Букинист в городке не было, потому об этом и не будем.

С книгами. кажется все. Теперь журналы. Там печатались в основном советские авторы, но были и специальные издания, например -Иностранная литература. Подписаться на такие журналы тоже было нелегко. Журналы собирались и хранились. Некоторые вырывали из журнала страницы с нужным произведением и переплетали, получалась книжка.

А, вот теперь самое интересное- то, что не печаталось, но читалось. Самиздат.

Если кто не в теме, то привычных сегодня ксероксов, принтеров, компьютеров не было. Размножение какой-либо печатной информации в домашних условиях было делом сложным- фотоаппарат и пишущая машинка. Камера была у многих, а, вот, машинка просто так не продавалась, ибо вдруг вы на ней антисоветские листовки бы печатали. Но все же находились люди, имеющие этот чудо-агрегат дома. Мало того, они еще размножали некую литературу. В машинку вставлялся эдакий датский многослойный бутерброд- лист бумаги (очень тонкий), лист копировальной бумаги, опять лист бумаги и т.д. Так доходило до 6-7 копий. Понятно, что какие бы ни были тонкие листы, последняя копия была еле видна и почти не читаема.

СССР, несомненно, был одной из самых читающих стран на планете. Практически на любом снимке советского общественного транспорта разглядишь пассажира с газетой в руке.

Тиражи книг заметно превосходили нынешние. Если сейчас серьезное исследование покидает типографию в количестве 1000-2000 экземпляров, то в СССР и 50 тысяч не были пределом. Тиражи тонких детских книжечек достигали миллиона или двух. В 1988 году в СССР напечатали в общей совокупности 1 миллиард 150 миллионов книг художественной направленности, тогда как в России 2008 года – только 304 миллиона.

Впрочем, книжный рынок нельзя измерять исключительно объемом тиражей. Так, в 1988 году в СССР вышло 10 с половиной тысяч наименований художественных книг, а в России образца 2008 года – уже 31 тысяча. Современная Россия уверенно опережает СССР по ассортименту книг в области искусства, медицины и спорта, образования и культуры, экономики. Конечно, мы серьезно уступаем СССР в области технической и сельскохозяйственной литературы, но в естественнонаучной сфере почти сравнялись.

При кажущемся изобилии витрины книжных магазинов в Советском Союзе выглядели опрятно, но бедненько. Мало кого интересовали сборники решений партийных съездов и «Малая Земля» незабвенного Леонида Ильича. «Преобладали бодрая сельхозпоэзия и производственная проза местного розлива, хотя встречались и кое-какие проверенные авторы из стран народной демократии. Память не сохранила их имен; похоже, все они имели удивительное свойство забываться в ту же секунду, когда случайный посетитель магазина стыдливо отводил глаза от полок», – резюмирует Р.Арбитман. За приличные книги для домашней библиотеки разворачивалась настоящая война. Мы выяснили, какими путями в простые семьи попадала действительно стоящая литература.

Макулатура в обмен на книги

В 1974 году в Советском Союзе стартовал эксперимент по обмену макулатуры на книги. За каждые 20 килограммов сданного бумажного «хлама» в пункте приема сырья клиенту выдавали специальный талончик, который затем «отоваривали». За классический двухтомник приходилось отдавать уже 40 килограммов бумаги. «Понятно, разумеется, что тот, кто не хотел сдавать макулатуру, мог купить эти талончики у юрких старикашек, которые сдавали макулатуру тоннами. То есть макулатурные талоны были чем-то вроде суррогатной валюты. Мы, кстати, в детстве, под видом пионеров, выполняющих поручение пионерской дружины, шерстили дома на предмет макулатуры, которую потом сдавали, а талончики продавали», – делится воспоминаниями один из популярных российских блогеров.

Пионерам открывали далеко не в каждой квартире, но бабушки без сожаления расставались со старыми газетами. Особенной популярностью пользовались картонные коробки. Их приходилось выпрашивать в магазине, но такое вторсырье сразу давало много веса. Пункты приема работали по разному графику: в Ленинграде – с 13 до 21 часа, в Ашхабаде – с 9 до 19 часов. В рамках «макулатурной» серии в СССР успели издать 117 наименований книг. Среди них – произведения Дюма, Верна, Сабатини, Тынянова, Купера, Киплинга, Экзюпери, Родари, Штильмарка, Драйзера, Фейхтвангера, Сенкевича. Большим спросом пользовались детективы, приключенческие и исторические романы. Один житель Киева решил собрать все книги Мориса Дрюона о французских королях, для чего отправил в пункт вторсырья полные собрания сочинений Ленина и Горького.

Татьяна Дервиз рассказывает о случаях, которые имели место в Ленинграде: «…человек на такси привозит 100 кг редких дореволюционных изданий, но в плохом состоянии, и радостно получает взамен талон на “Королеву Марго”». На книжках, выдаваемых в обмен на макулатуру, печатался знак с «елочкой», означавший, что том изготовлен из вторичных материалов. Государство заявляло, что 60 килограммов макулатуры спасают от вырубки одно дерево. В рамках плановой экономики подобные акции решали сразу несколько проблем – они помогали беречь ресурсы, снабжали граждан качественной литературой, очищали антресоли от ненужного мусора. Вадим Костров, отвечавший в ЦК КПСС за типографии, свидетельствует, что в СССР регулярно сталкивались с дефицитом древесного сырья: лучший лес отправлялся на шпалы и крепи для шахт, а уж только потом наступала очередь бумажной промышленности.

Черный рынок

Дефицит качественной литературы подстегивал спекуляции. Многие интеллигенты тратили на книги чуть ли не половину зарплаты. Так, за «Альтиста Данилова» и «Мастера и Маргариту» в начале восьмидесятых просили по 35 рублей. В каждом крупном городе возникала стихийная книжная «толкучка». В Горьком (современном Нижнем Новгороде) она располагалась у стен Печерского монастыря. Книгу Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» приходилось в разговорах называть «Таинственным островом». В Москве любители редких книг собирались на Кузнецком Мосту. За сборник Мандельштама из серии «Библиотека поэта» в центре столицы просили 250 рублей. Двухтомник Цветаевой оценивался в 50 рублей. Сборники Агаты Кристи «уходили» за 30-40 целковых. У Андрея Вознесенского не зря родились проникновенные строки:

Попробуйте купить Ахматову.

Вам букинисты объяснят,

что черный том ее агатовый

куда дороже, чем агат.

В 1976 году на Кузнецком неожиданно для всех появились братья Вайнеры, желавшие полюбопытствовать, пользуется ли популярностью их очередной роман «Эра милосердия». Часто на рынок приходили алкоголики, которые под важным предлогом («трубы горят») расставались с ценными книгами за относительно небольшие деньги. Иногда здесь появлялись сотрудники КГБ. Но главным местом паломничества книголюбов стали Ленинские горы. Милиция гоняла спекулянтов, но они продолжали собираться недалеко от метро. Местные продавцы налаживали связи с республиканскими издательствами, чтобы первыми получать редкие издания.

Книжный бум в СССР совпал с относительным ростом доходов населения, и в 1970-е годы семейная библиотека стала поводом для гордости наряду с наборами чешского хрусталя, югославской стенкой и финской сантехникой. «Это смотрелось не только показателем культурности (или, по крайней мере, тяги к ней) и достойным украшением интерьера, но еще и свидетельством сноровки, хватки хозяев, умевших доставать дефицитные книги. А дефицитным было практически все художественное, все, кроме завалившей склады и прилавки партийно-пропагандистской нуди, с бессчетными разоблачениями империализма, сионизма и прочих вражеских “измов”», – пишет о феномене домашних библиотек М.Немченко. И доставали! Например, роскошная 12-томная серия Дюма в красном переплете ценилась до безумия дорого: за одну книжку просили по 300, а то и по 500 рублей.

Л.Светлаков пишет, что книги из цеха в цех перевозились в сопровождении милиционеров, но часть тиража все равно разворовывалась. Рабочие выносили из типографии переплет и листы текста, а дома сшивали их по ночам.

Поездки в дальние края

Идеологический прессинг на окраинах Советского Союза был заметно слабее, чем в центре, и республиканским издательствам разрешалось выпускать произведения иностранных авторов. Фицджеральда, Ремарка и подобных им писателей охотно печатали в среднеазиатских республиках. Туристы и альпинисты часто возвращались оттуда, нагруженные книгами, или отправляли домой увесистые посылки. Появилось устойчивое выражение «среднеазиатский Дюма», и выпущенный под южным солнцем томик «Королевы Марго» неожиданно всплывал в Ленинграде или Киеве.

Еще одной культовой точкой на карте для книжных собирателей в 1970-е годы стал Кишинев. Вероятно, на относительной свободе издания сказался тот факт, что Леонид Брежнев некоторое время работал в Молдавии на руководящих постах. Издательство «Лумина» освоило серию «Мир приключений». В Кишиневе издавали Майн Рида и Стивенсона. Качество бумаги хромало, как и в других региональных издательствах, но на черном рынке всю продукцию отрывали с руками. Именно Молдавия и Средняя Азия поставляли в центр романы об авантюристке Анжелике. Виктор Мясников пишет, что Госкомиздат ограничивал подобный «коммерческий» выпуск 80 изданиями в год, и тогда шли на хитрость: «Фенимор Купер мог идти как детский писатель или зарубежный классик, а сборники отечественных детективов приурочивались, например, к очередному юбилею советской милиции и шли по темплану общественно-политической литературы».

Иногда книжки поэтов Серебряного века попадались и в русской глубинке, куда тоже отправлялись страждущие. «Никогда не забуду огромный и оттого недешевый том Хлебникова, выловленный в селе Тепловка Новобурасского района Саратовской области: продавщица, выбивая чек, смотрела на меня с сочувствием, как на инвалида», – вспоминает Р.Арбитман. По стране плавали «…кишиневский Грэм Грин и петрозаводский Жюль Верн, алма-атинский Артур Конан Дойл и кемеровский Карел Чапек, минский Курт Воннегут и ижевский Федор Достоевский». Многие обзаводились дефицитными изданиями за границей. Редкие книги – «Поющие в терновнике», «Американская трагедия» – попадали в магазины «Советская книга», находившиеся в странах социалистического лагеря, либо в торговые точки советских военных городков.

Подписка на книжные серии

Верным способом удовлетворить книжный голод считалась подписка на многотомные издания. С 1967 по 1977 год в СССР выходила «Библиотека всемирной литературы», включавшая в себя 200 томов. Тираж в 300 тысяч экземпляров (затем увеличенный почему-то именно до 303 тысяч) казался небольшим для огромной страны, и среди книголюбов ходили легенды, что две сотни томов кто-то обменял на «Москвич». Сейчас на интернет-аукционах коллекционную серию БВЛ можно приобрести за 60-70 тысяч рублей.

«Библиотеку всемирной литературы для детей» выпускали с 1976 по 1987 год, в серии было 50 томов. На миллионную Самару в 1975 году выделили всего 200 подписок, и родители, желавшие разнообразить кругозор своих детей, начинали дежурить у дверей книжных магазинов за три дня. В 2015 году некогда раритетную серию предлагают за 10 тысяч рублей. С 1936 выходила «Библиотека приключений», в просторечии книги этой серии называли «рамочками» из-за узнаваемого оформления.

В книжных магазинах оформляли подписку и на собрания сочинений отдельных авторов. Сергей Мнацаканян вспоминает, как в 1989 году стоял в очереди за пятитомником Пастернака. По этому случаю Книжную лавку писателей на Кузнецком Мосту осаждали литераторы. «Заняли места в очереди и писатели, представлявшие так называемые «патриотические силы». Они язвительно переспрашивали друг друга, видимо, стесняясь своего присутствия в этой очереди за пятитомной подпиской на чуждого им «русскоязычного» поэта, что это за овощ такой — «пастернак», не то сельдерей, не то патиссон, но все равно стояли. Очевидно, их волновали не писания Бориса Леонидовича, а рыночная стоимость подписки». Александра Бараш называет подписные серии среди ярких пятен своего детства: «…синий Конан Дойль, черный Стивенсон, желтый Карел Чапек, их стройная соразмерность украшала верхние полки; на первой – плескалось солярисом живое море “научной фантастики”». Вячеслав Глазычев среди любимых серий юности вспоминал полученных по подписке Тургенева и Диккенса.

Ради талантливых произведений выписывали толстые литературные журналы, вырывали из них нужные страницы, собирали несколько номеров и подшивали. Состоящий из отдельных «тетрадок» роман занимал почетное место на книжной полке. Часто редакция ведомственных журналов принималась печатать детективные сочинения, и число подписчиков мгновенно росло. Так, сугубо нишевый журнал «Человек и закон» печатал популярного писателя Юлиана Семенова, и люди спешно пролистывали сухие статьи в поисках имени любимого литератора.

Книжный дефицит, сопровождавший жителя Советского Союза вплоть до последних лет перестройки, давно исчез как явление. Домашние библиотеки, яркая черта советской повседневности 1960-1980-х годов, все чаще оказываются на помойках. Мокнут под дождем Чехов и Стендаль. В «продвинутых» подъездах жильцы организуют полочки по обмену книг. Литератор Дмитрий Бавильский в одном из своих произведений замечает: «Кому сейчас нужен Диккенс в 30 томах?» Современные школьники уже не разделят восторга 12-летнего пионера, обменявшего 20 килограммов макулатуры на «Трех мушкетеров».

Павел Гнилорыбов,

историк-москвовед, координатор проекта «Моспешком»

Советский идеологический артефакт - массовое убеждение что советская публика была самой читающей в мире. В самом деле, популярные книги издавались миллионными (!) тиражами и разлетались как горячие пирожки. Так ли много читали в СССР? На мой взгляд не стоит путать тиражи с читаемостью. Благодаря специфике книгоиздания в СССР - книги были не только бумажными носителями информациями. Это были еще и дефицитные обьекты длительного потребления. Словом, их можно было купить и поставить в югославскую стенку. А что вы думали? Только хрусталь и фарфоровые слоники были признаком уюта и обеспеченности? Нет, еще и собрание сочинений Мориса Дрюона, Дюма и антология фантастики.

Отсюда и бешенная покупаемость книг - их выгребала из магазинов далеко не только интеллигенция, но и те, кто их покупал ради потенциального и никогда не происходящего прочтения, кто ими затаривался ровно также, как покупали "выброшенную" туалетную бумагу впрок на себя, родственников и знакомых. Благо что цены на советские издания были в целом умеренными.

Из-за этого затаривания книгами получался одни из советских парадоксов - те кто действительно хотел их купить для того чтоб прочесть, не успевали и проигрывали массе тех, кто их покупал "на всякий случай" или "украсить гостинную". В плановой экономике, впрочем, такие мелочи на каждом шагу.

Этот дефицит, кроме традиционного решения "по блату" неожиданно породил несколько альтернативных сетей по продаже и обмену книгами. Неожиданно - потому что советское государство терпеть не могло альтернативы и инициатив, идущих мимо него. Ну, про самиздат я говорить не буду - это огромная и очень отдельная тема, но кроме этого существовали, например магазины "Букинист" где можно было продать и купить книгу. Они были, как бы так сказать - полугосударственными, планировать их работу было нельзя, а произвольность назначения цены делали их в каком-то смысле даже рыночными. Была также система книжного обмена при крупных книжных магазинах - можно было выставить книге определенный бал и сменять на книгу соответствующей бальности, хотя энтузиасты менялись и просто на рынках или по переписке.

Небольшой итог - дефицит товарный в СССР накладывался на ограничения в распространении информации и порождал у населения страсть к собирательству и накопительству.

ППКС, потому что на своем опыте поздник 1980-х гг помню знаю. Эти книги у нас до сих пор. Хватали мы кучу собраний сочинений и энциклопедий, чтобы заполнить стенку в зале. Сдавая мукулатуру в школе, я порой получал чеки, с которыми правда в книжных ничего кроме Дюма и еще чего-то попсового приобрести было невозможно. Батя через знакомую продавщицу книжного и разные райкомобкомовские или иные связи доставал иногда многотомный дефицит, как правило классика. Но в итоге, читал больше всех я и мама присоединялась иногда по исторической беллетристике. Отец прочитал в своей жизни книги 3-4 (наверное прочитал некоторые стихи Высоцкого, "Швейка" Гашека, знаменитые два романа Ильфа и Петрова и еще рассказы Шукшина любил. Кажется всё). К полным издания Л. Толстого, Тургенева, Куприна и иных классиков опять же прикасался только отчасти я, т.к. "Войну и мир", к примеру, нужно было читать для школы. Многие книги из этих собраний с момента приобретения в конце 1980-х гг. до сего дня не открывал никто из членов семьи.

- Григорий Нехорошев.

Хабургаев : Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. С вами Александр Хабургаев. как всегда в это время, в этот час, мы будем путешествовать вглубь веков, вглубь десятилетий. Ну а отматывать время назад нам сегодня поможет Григорий Нехорошев. Гриша, здравствуй. Мы просто очень старые товарищи, много лет знакомы. С радостью представляю вам своего доброго товарища. И сразу хочу обозначить круг наших ностальгических интересов. Дело в том, что уже в те времена, когда мы познакомились на факультете журналистики, мы учились с разницей в один курс, Григорий Иванович слыл знатным книгочеем, большим ценителем, знатоком и не раз потрясал наши юношеские умы глубиной своей эрудиции. О, как я завернул, Гриша, правильно?

Нехорошев : Спасибо, Саша. Был ведь еще в нашей компании человек, который, к сожалению, недавно умер, Александр Галушкин, известный...

Хабургаев : Да, Саша Галушкин. Подожди, как, Саша Галушкин...

Нехорошев : Да, он умер недавно, мы год назад его похоронили.

Хабургаев : Как? Я его видел на похоронах у Саши Конешова совсем недавно...

Нехорошев : Ну, вот...

Хабургаев : Царство ему небесное, Господи...

Нехорошев : Вот странно, Саша, что ты не знал, потому что...

Хабургаев : Я не знал об этом...

Нехорошев : Да. И он-то как раз потом, в отличие от меня и в отличие от тебя, так и стал заниматься литературой и литературоведением.

Хабургаев : И стал известным литературоведом.

Нехорошев : Стал одним из самых известных русских литературоведов. И когда он умер, он был главным редактором "Литературного наследства", это в Академии наук.

Хабургаев : Господи, я даже не знал... Ну, давай не забывать еще такой момент, что в то время, когда мы с тобой были юными отроками, он был секретарем Шкловского. И фактически он мало того что имел доступ к этой великой фигуре отечественной литературы, он еще имел доступ к архивам и, в общем-то, сидел на архивах Шкловского. Поэтому у него в руках были сокровища.

Нехорошев : Ну да, это все, кстати, было связано (вот мы на поминках вспоминали об этом) исключительно с его личной инициативой. Потому что, в отличие от нас, он все-таки уделял, наверное, 90 процентов своего времени литературоведению, истории литературы. У Шкловского он действительно был секретарем, последним, причем, секретарем. Правда, когда мы уже учились на последних курсах. Я помню, он с таким удивлением показывал мне, когда я учился на четвертом курсе, а он на пятом, показывал с таким удивлением первый диктофон, который у Шкловского был, и он записывал воспоминания, потом расшифровывал. И он делал это все с таким тщанием, что Шкловский очень...

Хабургаев : Очень педантично он всегда это делал, да.

Нехорошев : Да, и Шкловский допустил его к своим архивам. Вот.

Хабургаев : Но, Гриша, я хотел поговорить о другом. Я хотел поговорить о книгах, о культе книге в это время. Потому что СССР все-таки, согласись, был, наверное, едва ли не самой читающей страной в мире в то время. И каждая интеллигентная семья, а было очень много интеллигентных семей, выписывала обязательно "Новый мир", "Иностранную литературу", а еще какую-нибудь "Звезду Востока", журнал "Москва", несколько газет. Можно было просто опубликоваться и проснуться знаменитым, как вот там Шмелев напечатал "Авансы и долги" и проснулся знаменитым.

Нехорошев : Ну, это уже перестроечное время.

Хабургаев : Да. А Крон напечатал "Бессонницу" - проснулся знаменитым. Ну, много таких было случаев, не забывай.

Нехорошев : Да, таких случаев было миллион, и даже когда Набоков...

Хабургаев : А вот ты сейчас проснешься знаменитым?

Нехорошев : Когда Набоков впервые напечатался в Советском Союзе в 89-м году в журнале "64", в шахматном обозрении...

Хабургаев : В шахматном обозрении?

Нехорошев : Помнишь, маленький кусочек был из...

Хабургаев : А, да, "Защита Лужина".

Нехорошев : Из романа "Защита Лужина". То об этом сообщали в новостях "Голоса Америки", это шло там чуть ли не первой новостью, что впервые в Советском Союзе опубликовано... Это был маленький-маленький кусочек, просто маленький совсем кусочек, я очень хорошо помню. Почему? Потому что я купил что-то пять или десять экземпляров этого журнала "64", потому что казалось, что Набокова никогда больше не опубликуют.

Полностью слушайте в аудиоверсии.

Популярное

07.03.2019, 08:07

"Рубль должен стать инвестиционной валютой"

МИХАИЛ ХАЗИН: "Всю программу экономического роста в России можно описать одной фразой: нужно сделать рубль инвестиционной валюты, чтобы было выгодно делать инвестиции в рублях. Это очень легко сделать: нужны институты развития, которые будут инвестировать проектным образом в создание импортозамещающих предприятий".