При анализе и сопоставлении нескольких группировок, например по нескольким цехам, предприятиям и т.д., может возникнуть ситуация когда исходные группировки несопоставимы из-за различного числа групп или разной величины используемых интервалов. Чтобы такие группировки привести в сопоставимый вид, т.е. либо к одному числу групп, либо к одной величине интервала, используется метод вторичной группировки. Метод вторичной группировки – это метод образования новых групп на основании имеющихся по заданным требованиям группировки. Для проведения вторичной группировки используются 2 способа: 1) объединение первоначальных групп, 2) долевая перегруппировка.

Приведение нескольких несопоставимых группировок в сопоставимой вид осуществляется в три этапа. На первом этапе осуществляется анализ исходных группировок на предмет выявления условий несопоставимости исходных группировок. На втором этапе выбирается способ приведения исходных группировок в сопоставимый вид. На третьем этапе осуществляется вторичная перегруппировка исходных группировок и анализ полученных результатов. При необходимости осуществляется повторная перегруппировка. Рассмотрим способы вторичной перегруппировки.

1 способ Статистическое наблюдение о распределении рабочих предприятия по стажу работы в 2000 году дало следующие результаты (табл.2.7).

Таблица 2.7

В 2002 году была проведено повторное статистическое наблюдение, которое дало следующие результаты (табл.2.8). Оценить изменения в распределении рабочих по стажу за 2 года непосредственно по данным обеих таблиц невозможно. Анализ обеих таблиц показывает, что они несовместны из-за разного числа групп и разной величины интервала.

Таблица 2.8

Чтобы привести данные обеих таблиц к сопоставимому виду можно в таблице 2.7 объединить как 1 и 2 группы, так и 3 и 4 группы. Это даст возможность оценить изменения в распределении рабочих по стажу, которые произошли на предприятии за два года. Результаты перегруппировки данных статистического наблюдения за 2000год (табл.2.7) приведены в таблице 2.9.

Таблица 2.9

Сравнивая данные за 2002 год (табл.2.8) с перегруппированными данными за 2000 год (табл.2.9) можно сделать вывод: за два года уменьшилось число рабочих со стажем до 6 лет, т.е. молодых, и увеличилось число рабочих с большим стажем.

2 способ Пусть статистическое наблюдение в 2002 году дало такие результаты (табл.2.10). Сравнивая данные за 2000 год (табл.2.9) и данные за 2002 год (табл. 2.7) можно сделать вывод о их несовместности из-за разного числа групп и разной величины интервала. Анализ показывает, что применение 1 способа приведения данных к сопоставимому виду невозможно. Поэтому используем 2 способ для перегруппировки данных за 2000 год (табл.2.7) таким образом, чтобы они соответствовали группировке данных за 2002 год (табл.2.10)

Таблица 2.10

Применение второго способа предполагает равномерное распределение частот внутри каждой группы. Это является непременным условием использования второго способа. Для перегруппировки данных за 2000 год (табл.2.7)сделаем следующие расчеты. Так в новую первую группу (1-4) (табл.2.10) войдут все данные старой первой группы (1-3) (табл.22.7) и данные о количестве рабочих, имеющих стаж 4 года из старой второй группы. Число рабочих, имеющих стаж 4 года, равен 3 (9/3=3, так как в старой второй группе было 9 рабочих, а интервал равен 3). Таким образом, новая первая группа (1-4) будет включать 18 рабочих (18=15+3)Вторая новая группа (5-8) будет включать 6 рабочих, имеющих стаж 5, 6 лет (из старой второй группы 6=9/3·2) и 18 рабочих, имеющих стаж 7, 8 лет (из старой третьей группы 18=27/3·2) Таким образом, новая вторая группа (5-8) будет включать 24 рабочих (24=6+18). В новую третью группу (9-12) войдут рабочие, имеющие стаж 9 лет (9=27/3) и все 9 рабочих из старой четвертой группы (10-12). Таким образом, в новой третьей группе (9-12) будет 18 рабочих (18=9+9). Перегруппированные данные за 2000год и данные за 2002 год сведем в одну таблицу(2.11), что позволит осуществить сравнительный анализ.

Таблица 2.11

Анализ распределения рабочих предприятия по стажу (табл.2.11) показывает, что в 2002 году число рабочих с большим стажем (от 9 до 12 лет) увеличилось, а с меньшим стажем (от 1 до 8 лет) – уменьшилось. Таким образом, перегруппировка данных позволила привести данные в сопоставимый вид, провести анализ и сделать необходимые выводы.

Контрольные вопросы и задания

1.Что такое статистическое наблюдение? Какие условия должны быть реализованы при проведении статистического наблюдения (смотрите определение)?

2. По каким признакам можно классифицировать статистические наблюдения? Приведите примеры статистического наблюдения.

3. Какие ошибки возникают при проведении статистических наблюдений и какие методы контроля могут быть использованы?

4. Определите в каком примере дана простая, а в каком сложная сводка. Пример 1. В понедельник в ткацком цехе работало 200 работниц. Пример 2. В понедельник в ткацком цехе на участке №1 работало 40 работниц, на участке №2 – 60 работниц, а всего работало 100 работниц.

5. Какие группировки используются при обработке статистической информации? Чем они разнятся между собой?

6. В отделе главного технолога работает 15 человек, а в отделе маркетинга и сбыта 10 человек. В каком случае коллективы отделов являются однородными совокупностями, а в каком случае –неоднородными совокупностями.

7. Ежедневная реализация ткани артикула А в магазине Ткани в октябре месяце характеризовалась следующими данными (в метрах): 4, 11, 8, 14, 10, 19, 12, 11, 3, 6, 21, 9, 9, 5, 10, 13, 15, 7, 10, 13, 16, 12, 8, 11, 14, 15, 17. Осуществить группировку данных, используя равные интервалы.

8. Перегруппировать результаты группировки данных из пункта 7 в следующие группы: (3-9), (9-15), 15-21).

Тема № 3 СТАТИСТИЧЕСКИЕ РЯДЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, ТАБЛИЦЫ, ГРАФИКА

3.1 Статистические ряды распределения – понятие, виды, формы представления

Одной из форм представления данных статистического наблюдения является статистический ряд распределения. Статистический ряд распределения – это упорядоченное расположение единиц совокупности на группы по группировочному признаку. С помощью статистических рядов распределения возможно изучение структуры и границ изменения совокупности, оценка однородности и определение закономерности развития единицсовокупности. По виду статистические ряды распределения подразделяются на атрибутивные, вариационные и временные ряды.

Атрибутивные и вариационные ряды состоят из двух элементов: варианты и частоты (частости или плотности). Варианта () – это конкретное значение признака, которое он принимает в ряду распределения. Частота () – это абсолютное число, показывающее, сколько раз (как часто) встречается в совокупности то или иное значение признака (варианта) или сколько единиц совокупности обладают тем или иным значением признака (вариантой). Частость () – это относительная величина, определяющая долю отдельных вариант в общем объеме совокупности (). Частость может быть выражена либо в долях, в этом случае объем совокупности равен единице (), либо в процентах, этом случае объем совокупности равен 100% (). В целом частость рассчитывается следующим образом

где - объем совокупности.

Плотность () - это относительная величина, показывающая, сколько единиц совокупности (в абсолютной или относительной форме) приходится на единицу длины интервала группы (). Плотность может быть абсолютной или относительной. Абсолюная плотность равна

Относительная плотность равна

При расчете относительной плотности используется частость, выраженная в долях.

Атрибутивный ряд – это ряд, построенный на основе качественного признака совокупности. Данные ряды строятся с помощью типологической группировки и могут быть выражены в виде таблицы. Например, распределение рабочих предприятия по тарифным разрядам (табл.3.1).

Таблица 3.1

В приведенном примере (табл.3.1) совокупностью являются все рабочие предприятия. Объем совокупности равен 250 человекам. Единицей совокупности является один рабочий. В качестве признака единицы совокупности выбран тарифный разряд. Признак имеет несколько конкретных значений – вариант (1 разряд, 2 разряд, 3 разряд, 4 разряд, 5 разряд). В таблице значения признака приведены в графе 2, значения частот в графе 3, значение частости в графе 4.

Вариационный ряд – это ряд, построенный на основе количественного признака совокупности. Данные ряды строятся, в основном, с помощью структурной группировки и могут быть выражены в виде таблицы. Вариационные ряды бывают двух типов: дискретные вариационный ряды и интервальные. Дискретный вариационный ряд – это ряд, в котором значения признака (варианты) представлены дискретными величинами . Интервальный вариационный ряд – это ряд, в котором значения признака выражены в виде интервалов . На основе данных о ежедневном обороте 34 индивидуальных предпринимателей, приведенных на стр. , построим вариационный интервальный ряд (табл.3.2)

Таблица 3.2

В графе 3 приведена частота – количество предпринимателей, однодневный оборот которых попадает в определенный интервал (гр.2). В графе 4 рассчитана частость в процентах по формуле 3.1. Так частость для первой группы (3,1 – 3,9) будет равна

Аналогичным образом рассчитывается частость и для других групп. В графе 5 приведена частость в долях. Она может быть получена либо путем расчета

либо путем преобразования процентов в доли . При расчетах данные в десятичной форме нужно показывать с точность до 3 знаков после запятой. Это повышает точность расчетов и получение соответствующих итоговых данных. Так сумма частостей в процентах должна быть равна 100%, а в долях – равна 1.

В графе 6 таблицы 3.2 приведены значения абсолютной плотности. Расчет выполнен по формуле 3.2. Так для первой группы абсолютная плотность будет равна

Если частота () взята из графы 3, то величина интервала () определена как разность между верхней границей (3,9) и нижней границей (3,1) интервала первой группы, т.о. . Аналогичным образом рассчитывается абсолютная плотность для других групп. После выполнения расчетов необходимо дать им экономическую интерпретацию. Так, например, абсолютная плотность первой группы говорит о том, что на каждую тысячу руб. оборота в первой группе приходится 5 предпринимателей.

В графе 7 таблицы 3.2 приведены значения относительной плотности. Расчет выполнен по формуле 3.3. Так для первой группы относительная плотность будет равна

Аналогичным образом рассчитываются относительная плотность и для других групп. Относительная плотность первой группы говорит о том, что доля предпринимателей, приходящих на каждую тысячу оборота в первой группе, равна 0,147.

В графе 2 табл.3.3 представлен оборот в виде интервалов, а в графе 3 представлен оборот в виде дискретных величин. Для первой группы дискретная величина рассчитана следующим образом

Аналогичным образом рассчитывается оборот в виде дискретной величины и для других групп.

Часто при анализе вариационных рядов возникает потребность в понимании изменения объема совокупности при изменении (в основном в порядке возрастания) значений признака. Для этого используются такие понятия как накопленные частоты или накопленные частости. Накопленные частоты ( ) – это сумма частот сначала ряда до определенного значения признака включительно. Накопленные частости – это сумма частостей от начала ряда до определенного значения признака включительно. Рассмотрим нахождение значений этих показателей по данным табл. 3.4 В графе 6 табл. 3.4 приведены накопленные частоты. В первой группе (гр.1) 4 предпринимателя (гр.4) имели оборот от 3,1 до 3,9 тыс. руб. (гр.2) или средний оборот 3,5 тыс. руб. (гр.3). Поскольку эта первая группа, постольку и накопленная частота т.е. количество предпринимателей будет равно 4 (гр.6). Во второй группе количество предпринимателей, имеющих оборот от 3,9 до 4,7 тыс. руб. или средний оборот в 4,3 тыс руб. равно 5 чел. Отсюда накопленная частота, т.е. количество предпринимателей, имеющих оборот от 3,1 до 4,7 тыс руб. или в среднем от и менее 4, 3 тыс. руб., будет равна 9=4+5. Для третьей группы накопленная частота будет равна 16=4+5+7 и т.д. Аналогичным образом рассчитывается и накопленная частость.

Сложные группировки. Группировки по одному признаку называются простыми . Для того же, чтобы полнее и глубже изучить сложное общественное явление, необходимо сгруппировать данные по двум или более признакам. Такие группировки называют сложными .

Наиболее распространенным видом сложных группировок являются комбинированные группировки , когда группы, образованные по одному признаку, делятся затем на подгруппы по второму и т.д. признакам. Обычно в основание группировки кладется от 2 до 4 признаков.

Одновременное использование нескольких группировочных признаков позволяет выявить и сравнить такие различия и связи между исследуемыми признаками, которые нельзя обнаружить на основе изолированной группировки по ряду группировочных признаков.

При изучении влияния большого числа признаков применение комбинированных группировок становится невозможным, поскольку чрезмерное дробление информации затушевывает проявление закономерностей и тем самым не позволяет выявить одновременное влияние всего комплекса факторных признаков на исследуемый показатель.

Вторичная группировка. Особым видом группировок в статистике является вторичная группировка , под которой понимается образование новых групп на основе ранее выделенной (первичной) группировки .

Обычно новые группы получают путем укрупнения первоначальных интервалов. Вторым способом образования новых групп является долевая перегруппировка единиц совокупностей.

К вторичной группировке прибегают в целях решения ряда задач, в частности для: 1) создания более укрупненных групп, в которых яснее проступает характер распределения; 2) образования качественно однородных групп (типов); 3) приведения двух (или более) группировок с различными интервалами к единому виду в целях сравнимости.

| Предприятие 1 | Предприятие 2 | ||

| группы рабочих по размеру зарплаты, тенге | удельный вес рабочих по группам, % к итогу | ||

| 12000–14000 | – | – | |

| 14000–16000 | 13000–16000 | ||

| 16000–18000 | 16000–19000 | ||

| 18000–20000 | 19000–22000 | ||

| 20000–22000 | 22000–25000 | ||

| 22000–24000 | 25000–28000 | ||

| 24000–26000 | 28000–31000 | ||

| 26000–28000 | – | – | |

| Итого | Итого |

Поскольку распределение рабочих на этих двух предприятиях имеет различные интервалы, то сравнить их непосредственно невозможно. Однако с помощью вторичной группировки можно привести их к сравнимому виду. Возьмем, к примеру, интервал в 4000 тенге:

Распределение рабочих по размеру месячной заработной платы

(группировка единая)

| Группы рабочих по размеру зарплаты, тенге | Удельный вес рабочих по группам, % к итогу | |

| предприятие 1 | предприятие 2 | |

| 12000–16000 | 17 (5+12) | |

| 16000–20000 | 44 (18+26) | 37 (30+1/3×21) |

| 20000–24000 | 32 (25+7) | 24 (2/3×21+2/3×15) |

| 24000–28000 | 7 (4+3) | 21 (1/3×15+16) |

| 28000–32000 | – | |

| Всего |

Ряды распределения.

Определение ряда распределения. В результате сводки статистических материалов образуются ряды статистических данных, раскрывающих либо изменение объемов совокупностей в динамике (будут рассмотрены в отдельной главе), либо распределение совокупностей по тем или иным признакам в статике.

Распределение может быть по признакам, не имеющим количественной меры (атрибутивным), и по признакам, в которых изменяется их количественная мера (вариационные ряды).

Атрибутивные ряды распределения. Примерами подобных распределений служат распределение населения на городское и сельское, мужское и женское, товарооборота на продовольственные и непродовольственные товары, занятого населения по отраслям и профессиям, взрослого населения по уровню образования.

Вариационные ряды. Например, к таким рядам относятся распределения рабочих по размеру среднемесячной заработной платы и предприятий по объемам производства или численности работающих.

В вариационном ряду различают два элемента: варианты и частоты. Варианты – это отдельные значения группировочного признака, которые он принимает в вариационном ряду. Частотами называют числа, показывающие, как часто встречаются те или иные варианты.

Сумма всех частот образует объем ряда распределения, или его численность . Частоты, выраженные в виде относительных величин (долях единицах, процентах), называют частостями .

Вариационные ряды по способу построения бывают интервальными и дискретными. Интервальные вариационные ряды – ряды, в которых значения вариант даны в виде интервалов (например, численность населения по группам возрастов). Дискретные вариационные ряды – ряды, в которых значения вариант имеют значения целых или фиксированных чисел (например, общее число семей по числу человек).

Характер вариационного ряда (интервальный или дискретный) определяется характером вариации. Вариация может быть непрерывной (интервальный ряд) и прерывной (дискретный ряд).

Примерами непрерывной вариации служат урожайность сельскохозяйственных культур, заработная плата, объемы производства.

К дискретной вариации могут относиться число членов семьи, тарифный разряд рабочего, число комнат в квартире, число рабочих на предприятии.

Если дискретная вариация проявляется в широких пределах (например, численность рабочих на предприятии), то строятся интервальные вариационные ряды.

Примеры построения и графического изображения рядов распределения (Тарифный разряд и стаж работы рабочих-слесарей). Построим первоначальный дискретный ряд распределения рабочих по тарифным разрядам. Характер вариации признака здесь определен шестью группами – по числу разрядов. Подсчет числа рабочих в каждом разряде легко провести непосредственно по первичным данным. В результате получим таблицу.

Перегруппировка ранее сгруппированных статистических данных называется вторичной группировкой. К этому методу прибегают в тех случаях, когда в результате первоначальной группировки нечетко проявился характер распределения изучаемой совокупности.

В этом случае производят укрупнение или уменьшение интервалов. Также вторичная группировка используется для приведения к сопоставимому виду группировок с различными интервалами с целью их сравнения. Рассмотрим приемы вторичной группировки на примере.

Пример 1.

Произвести укрупнение интервалов на основе данных таблицы 2.7.:

Таблица 2.7.

|

Число магазинов | ||

Приведенная группировка недостаточно наглядна, потому что не показывает четкой и строгой закономерности в изменении товарооборота по группам.

Уплотним ряды распределения, образовав шесть групп. Новые группы образованы путем суммирования первоначальных групп (табл. 2.8.).

Таблица 2.8.

|

Группы магазинов по размеру товарооборота за IV квартал, тыс.руб. |

Число магазинов |

Товарооборот за IV квартал, тыс.руб. |

Товарооборот в среднем на 1 магазин, тыс.руб. |

Совершенно четко видно, чем крупнее магазины, тем выше уровень товарооборота.

Пример 2.

Имеются следующие данные о распределении колхозов по числу дворов (табл. 2.9.).

Таблица 2.9.

|

Удельный вес колхозов группы в процентах к итогу |

Группы колхозов по числу дворов | |||

Эти данные не позволяют провести сравнение распределения колхозов в 2-х районах по числу дворов, так как в этих районах имеется различное число групп колхозов. Необходимо ряды распределения привести к сопоставимому виду.

За основу сравнения необходимо взять распределение колхозов 1 района. Следовательно, по второму району надо произвести вторичную группировку, чтобы образовать такое же число групп и с теми же интервалами, как и в первом районе. Получим следующие данные (табл.2.10.).

Таблица 2.10.

|

Группы колхозов по числу дворов |

Удельный вес колхозов группы в % к итогу | ||

|

21-7=14, 14+23=37 |

|||

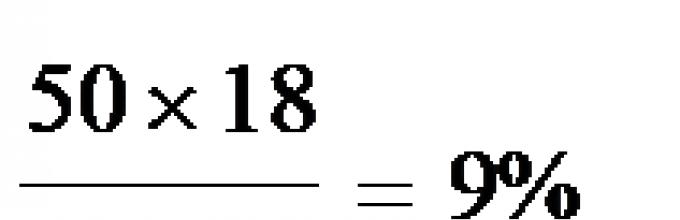

Для определения числа колхозов, которые надо взять из пятой группы во вновь образованную, условно примем, что это число колхозов должно быть пропорционально удельному весу отобранных дворов в группе.

Определяем удельный вес 50 дворов в пятой группе.

(50 * 18) / (250 - 150) = 9

Определяем удельный вес 50 дворов в шестой группе.

(50 * 21) / (400 - 250) = 7 и т.д.

Вторичная группировка

Вторичная группировка - это образование новых групп на основе ранее произведенной группировки. Применяют два способа образования новых групп на основе ранее произведенной группировки.

Первый способ состоит в укрупнении первоначальных интервалов. Это наиболее простой и распространенный способ.

Второй способ принято называть методом долевой перегруппировки и состоит в том, что за каждой группой закрепляется определенная доля единиц совокупности. Рассмотрим два способа на примере.

Имеется группировка сотрудников двух управлений одного из московских банков по размеру месячной заработной платы (цифры условные).

Таблица 3.6

| Кредитное управление | Валютное управление | ||||

| № группы | Число работников, чел. | № группы | Размер зарплаты, руб. в мес. | Число работников, чел. | |

| 2000 - 2500 | 2000 - 3000 | ||||

| 2500 - 3000 | 3000 - 5000 | ||||

| 3000 - 4000 | 5000 - 7000 | ||||

| 4000 - 5000 | 7000 и более | ||||

| 5000 и более | - | - | |||

| Итого | Итого |

Приведенные данные не позволяют сравнить распределение работников по размеру месячной заработной платы, так как величины интервалов различны, в связи с этим крайне важно привести эти ряды распределения к сопоставимому виду.

Произведем вторичную группировку, образовав группы с новыми укрупненными интервалами.

Таблица 3.7

При вторичной группировке методом долевой перегруппировки устанавливаем новые интервалы распределения работников по размеру месячной заработной платы, при этом за каждым интервалов закрепляем определенную долю единиц совокупности. В нашем примере одну из группировок (по кредитному управлению) оставляем без изменений. А по валютному управлению производим перегруппировку следующим образом. В первой группе с интервалом от 2000 до 3000 руб. частота равна 2. Применительно к группировке по кредитному управлению данный интервал крайне важно разбить на два равных интервала: от 2000 до 2500 руб. и от 2500 до 3000 руб., при этом исходная частота делится поровну. Следующий интервал от 3000 до 5000 руб. соответственно нужно разделить на два равных интервала: от 3000 до 4000 руб. и от 4000 до 5000 руб., при этом исходная частота делится поровну (6:2 = 3). Последние две группы крайне важно объединить в одну с интервалом 5000 руб. и выше.

Таблица 3.8

| № группы | Размер зарплаты, руб. в мес. | Кредитное число управления работников | Валютное число управления работников | ||

| чел. | в % к итогу | чел. | в % к итогу | ||

| 2000 - 2500 | 8,33 | 3,33 | |||

| 2500 - 3000 | 16,67 | 3,33 | |||

| 3000 - 4000 | 25,00 | 10,00 | |||

| 4000 - 5000 | 33,33 | 10,00 | |||

| 5000 и выше | 16,67 | 73,34 | |||

| Итого | 100,00 | 100,00 |

Контрольные вопросы

(выберите правильный ответ)

1. Статистическая сводка включает в себя:

а) только подсчет итогов в данных;

б) группировку данных и подсчет итогов;

в) группировку данных, подсчет итогов и расчет обобщающих показателей.

2. Группировка, в которой изучается структура совокупности, принято называть:

а) типологической; б) структурной; в) аналитической.

3. Группировочный признак может быть:

а) количественный;

б) качественный;

в) и количественный, и качественный.

4. Величина интервала определяется:

а) верхней границей интервала;

б) нижней границей интервала;

в) разностью верхней и нижней границ.

5. Вариационный ряд распределения строится:

а) по качественному признаку;

б) по количественному признаку.

6. Частоты - это:

а) абсолютные числа;

б) относительные числа.

7. Частости - это:

а) абсолютные числа;

б) относительные числа.

8. В дискретном вариационном ряду значения признака выражены:

а) в виде чисел;

б) в виде интервалов.

9. Интервальный вариационный ряд графически изображается в виде:

а) полигона распределения;

б) гистограммы;

в) кумуляты.

10. Вторичная группировка осуществляется методом:

а) уменьшения интервалов;

б) укрупнения интервалов;

в) и уменьшения, и укрупнения интервалов;

г) долевой перегруппировки.

Аналитическая группировка

Аналитические – такие группировки, которые применяются для исследования взаимосвязей между явлениями. Для проведения аналитической группировки нужно определить факторный и результативный признак.

Факторные – это те признаки, которые оказывают влияние на другие связанные с ними признаки.

Результативные – это признаки, которые изменяются под влиянием факторных.

Аналитические группировки позволяют изучить многообразие связей и зависимостей между варьирующими признаками. Чтобы исследовать взаимосвязь между признаками, производится группировка единиц совокупности по факторному признаку. В каждой группе вычисляется среднее значение результативного признака. Изменение признака от группы к группе под влиянием факторного будет говорить о наличии или отсутствии связи между факторами.

Группировки, построенные за один и тот же период времени, но для разных регионов или, наоборот, для одного региона, но за два разных периода, могут оказаться несопоставимыми из-за различного числа групп или неодинаковости границ интервалов. Для того, чтобы привести такие группировки к сопоставимому виду (это позволяет провести их сравнительный анализ), используется метод вторичной группировки.

Вторичная группировка – операция по образованию новых групп на основе ранее осуществленной группировки.

Применяют два способа образования новых групп. Первым, наиболее простым и распространенным способом является объединение первоначальных интервалов. Он используется в случае перехода от мелких к более крупным интервалам и когда границы новых и старых интервалов совпадают. Второй способ получил название долевой перегруппировки и состоит в образовании новых групп на основе закрепления за каждой группой определенной доли единиц совокупности. Этот способ употребляется, когда необходимо в ходе перегруппировки данных определить, какая часть (доля) единиц совокупности перейдет из старых групп в новые.

Рассмотрим первый способ проведения вторичной группировки.

Пример1 Пусть даны две группировки кредитов по сроку выдачи за ноябрь и декабрь (таблица 3.1, таблица 3.2).

Таблица 3.1руппировка кредитов коммерческих банков по сроку выдачи, ноябрь 2011 г. (данные условные)

Таблица 3.2 – Группировка кредитов коммерческих банков по сроку выдачи, декабрь 2011г. (данные условные)

Для удобства сравнения группировки ноябрьских и декабрьских кредитов произведем вторичную группировку ноябрьских кредитов, приняв за основу группировку декабрьских кредитов. Составим таблицу 3.3.

Таблица 3.3 – Группировка кредитов коммерческих банков по сроку выдачи, ноябрь-декабрь 2011 г. (данные условные)

Теперь можно сравнить группировки ноябрьских и декабрьских кредитов. Доля заключенных договоров по краткосрочным кредитам снизилась почти на 11 процентных пунктов, доля среднесрочных кредитов осталась без изменения, а количество долгосрочных кредитов в анализируемом периоде значительно выросло. Несмотря на эти изменения, в декабре так же, как и в ноябре, в структуре суммы выданных кредитов преобладающую долю занимали краткосрочные кредиты, затем следовали среднесрочные, а на последнем месте – долгосрочные кредиты. Для решения данного примера использовали метод объединения первоначальных интервалов.

Пример2 Имеются данные о структуре колхозов по числу дворов. Исходные данные не позволяют произвести сравнительный анализ структуры, так как в разных районах имеется разное число групп.

Структура колхозов по числу дворов

| 1 район | 2 район | ||||

| № группы | Уд. вес колхозов, % | № группы | Группы колхозов по числу дворов | Уд. вес колхозов, % | |

| До 100 | 4,3 | До 50 | 1,0 | ||

| 100-200 | 18,3 | 50-70 | 1,0 | ||

| 200-300 | 19,5 | 70-100 | 2,0 | ||

| 300-500 | 28,2 | 100-150 | 10,0 | ||

| свыше 500 | 29,7 | 150-250 | 18,0 | ||

| 250-400 | 21,0 | ||||

| 400-500 | 23,0 | ||||

| свыше 500 | 24,0 | ||||

| ИТОГО | 100,0 | 100,0 |

Проведем вторичную группировку колхозов второго района, приняв за основу группировку первого района, используя метод долевой перегруппировки (таблица 3.5).Таблица 3.5 – Вторичная группировка

Поясним расчеты. В первую, вновь образованную группу колхозов второго района с числом дворов до 100 войдут первые три группы колхозов, удельный вес которых равен 4% (1+1+2).Теперь надо образовать вторую группу колхозов с числом дворов от 100 до 200. В нее входит четвертая группа колхозов с числом дворов от 100 до 150, составляющая 10% общего числа колхозов, а также часть пятой группы, из которой должны перейти 50 дворов. Для определения числа колхозов, которые надо взять из пятой группы во вновь образованную, условно принимается, что оно должно быть пропорционально удельному весу отобранных дворов. Удельный вес 50 дворов в пятой группе равен: , или 50%.

Следовательно, в новую группу надо взять половину колхозов из пятой группы:  .

.

Таким образом, удельный вес колхозов новой группы с числом дворов 100–200 составит 19% (10+9).

При формировании группы колхозов с числом дворов 200 – 300 видно, что в нее войдет часть пятой группы с удельным весом колхозов 9% и часть шестой группы, из которой надо добавить в третью группу 50 дворов, пропорционально которым должно быть отобрано из этой группы 7% колхозов:  .Тогда группа колхозов с числом дворов 200–300 составит 16% (9+7).

.Тогда группа колхозов с числом дворов 200–300 составит 16% (9+7).

Аналогично производится расчет при образовании других групп. Если наряду с удельными весами имеются абсолютные значения показателей по группам, то все расчеты показателей по вновь образованным группам ведутся в тех же соотношениях, что и численность распределения единиц. Таким образом, сравнивая оба района по числу дворов в колхозах, видно, что во втором районе оно было более дифференцировано, чем в первом районе.