Игрушки ленинградских детей

125 грамм блокадного хлеба...

Занятия в бомбоубежище...

В этом году 27 января исполняется 70 лет как была снята блокада Ленинграда. Она продолжалась долгие 872 дня и унесла жизни полутора миллионов человек. В окружении вместе с взрослыми в эти тяжелейшие для города дни были 400 тысяч детей.

Начало

Захват Ленинграда был одним из пунктов немецкого плана «Барбаросса». Фашисты считали, что в течение лета и осени Советский Союз будет разгромлен и город на Неве взят. Но их планы не сбылись. Защитникам Ленинграда удалось остановить вражеские войска в 4-7 километрах от города. Город не был захвачен, но его жители оказались в кольце блокады, отрезанные от окружающего мира.

Гитлер принял решение стереть Ленинград с лица земли. Для этого обстреливать его из артиллерии и беспрерывно бомбить, задушить голодом. На немецких картах для бомбежки были отмечены такие объекты как школы, больницы, дворцы пионеров, музеи. Только осенью 1941 г на Ленинград было совершено около 100 налетов и сброшено 65 тысяч зажигательных и 3055 фугасных бомб.

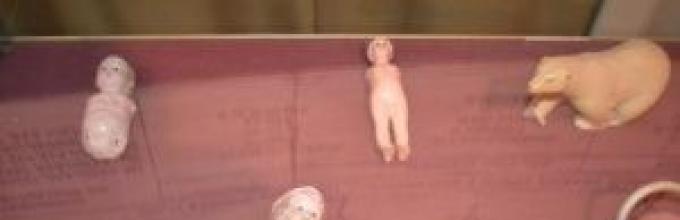

На снимке игрушки ленинградских детей, которых эвакуировали из Ленинграда на большую землю на барже. Транспорт с детьми подвергся вражеской бомбардировке и был затоплен. Через десятки лет эти игрушки были найдены на дне Ладожского озера. Никого из маленьких хозяев этих куколок, мишек, погремушек не осталось в живых.

Во время воздушной тревоги, когда жители города скрывались в бомбоубежищах, на крышах домов и школ дежурили бойцы отрядов противовоздушной обороны. Им помогали дети. «Зажигалку», которая шипела и брызгала, быстро хватали длинными щипцами и тушили, сунув в ящик с песком или сбросив вниз на землю. Нельзя упускать ни секунды, поэтому надо было быстро двигаться по покатой и скользкой крыше. Шустрым ребятам это хорошо удавалось. Пожаров могло бы быть в сотни раз больше, если бы ребятишки не смазывали деревянные чердачные перекрытия специальной смесью против возгорания, которую разработали ленинградские ученые.

Блокада

Но гибель мирных жителей во время артобстрелов была только началом бедствий, выпавших на город. Перестали работать электростанции, и город погрузился во тьму.

Началось самое тяжелое время: зима 1941-1942 годов. Ленинград занесло снегом, ударили 40 градусные морозы. Закончилось топливо, и внутренние стены квартир покрылись изморозью. Ленинградцы стали устанавливать в комнатах железные печки-времянки. В них сжигали столы, стулья, шкафы, диваны. А затем и книги.

Замерзли водопроводные и канализационные трубы, люди остались без воды. Теперь ее можно было брать только из Невы и Фонтанки.

«Мне было десять лет, - вспоминает один из жителей блокадного города А. Молчанов. - Я ходил за водой с чайником. Была такая слабость, что пока донесу воду, несколько раз отдыхаю. Раньше, поднимаясь по лестнице, бежал, перепрыгивая через ступеньки. А теперь, поднимаясь по лестнице, часто садился и отдыхал. Больше всего боялся - вдруг не смогу донести чайник с водой, упаду, расплескаю.

Мы были настолько истощены, что не знали, уходя за хлебом или водой - хватит ли сил вернуться домой. Мой школьный приятель пошел за хлебом, упал и замерз. Его занесло снегом».

Голод

Лишь три процента жизней унесли бомбежки и артобстрелы. 97 процентов жителей блокадного города погибли от голода.

Самой тяжелой была зима 1941 года. Нормы хлеба постоянно снижались и в ноябре достигли своего минимума. Рабочие получали 250 грамм, служащие, иждивенцы и дети -125 грамм хлеба. И этот хлеб был очень не похож на нынешний. Только наполовину состоял он из муки, которой тогда очень не хватало. В него добавляли жмых, целлюлозу, обойный клей.

Но из-за этим маленьким кусочком надо было отстоять многочасовую очередь на морозе, которую занимали ранним утром. Были дни, когда из-за постоянных бомбежек хлебозаводы не работали и матери ни с чем возвращались домой, где их ждали голодные дети.

Других продуктов практически не было. Люди отдирали обои, на обратной стороне которых сохранились остатки клейстера, готовили из них суп. Из столярного клея варили студень. Чтобы заполнить пустые желудки, из домашних аптечек выбирали всё, что можно употребить в пищу: касторку, вазелин, глицерин. Разрезали на куски и отваривали кожаные сапоги и туфли.

«Мы здесь живем очень плохо, - пишет в письме семилетний мальчик печатными буквами. - Голодные как волки зимой. А у меня аппетит такой, что кажется дали бы три буханки хлеба, все бы съел».

Дети того времени не мечтали о чем-то вкусном. Недостижимым желанием была та еда, от которой они может быть капризничая отказывались в мирное время.

Вот записка Вали Чепко, которое она назвала «меню после голодовки, если я останусь жива». 1-е блюда: суп картофельный, овсяный.…2-ое. каши: овсяная, пшеничная, перловая, гречневая…Котлета с пюре, сосиска с пюре. И тоскливая подпись: об этом я и не мечтаю.

Это скромное меню так и осталось несбыточной мечтой. Девочка умерла от голода в 1942 году. В ту первую страшную блокадную зиму в городе каждый день от голода умирали 2-3 тысячи человек.

ГОРЕ

Детям в блокаду было намного хуже, чем взрослым. Как объяснить малышам, почему так страшно изменилась их жизнь? Почему завывает сирена и надо бежать в бомбоубежище? Почему нет еды? Почему всесильные взрослые ничего не могут исправить?

Резко увеличилось число детских домов. Если в конце 41 года их было 17, то весной 1942 - 98. В них было принято более 40 тысяч детей - сирот.

У каждого такого ребенка - вашего сверстника - своя страшная история жизни в блокадном городе. Часто, вспоминая блокаду, говорят про дневник Тани Савичевой, и ее известную фразу «осталась одна Таня». Но судьба Тани - одна из судеб многих ленинградских мальчишек и девчонок.

Сколько огромного горя скрывается в этих детских строчках, авторы которых неизвестны. Сегодня их письма - экспонаты в музее защитников Ленинграда.

" Привет из Ленинграда. Здравствуйте, милая тетя. Вы пишите, что не получаете от нас новостей. Вот они.

И я осталась одна " .

У большинства блокадных детей родители умирали на их глазах. Эти ребята привыкли к артобстрелам, а вид умирающих на улицах людей был для них обычной картиной. Но все они мечтали о будущем, о будущем без войны. И поэтому преодолевая слабость, в лютый холод, под обстрелами - они шли в школу.

ШКОЛА

В самые суровые дни блокады зимы 1941-1942 годов в осажденном городе работали 39 школ.

Занятия проходили в необычной обстановке. Нередко во время урока раздавался вой сирены, возвещавшей об очередной бомбежке или артобстреле. Ученики быстро спускались в бомбоубежище, где занятия продолжались.

Чтобы не бегать с учениками начальной школы из класса в бомбоубежище и обратно, уроки для них проводились только там. Вот удивительный экземпляр учебной тетради того времени. На ней детской рукой написана не школа, а порядковый номер бомбоубежища. Такое возможно было только в Ленинграде!

Учиться в жестоких условиях зимы стало подвигом. Учителя и ученики сами добывали топливо, возили на санках воду, следили за чистотой в школе. Урок продолжался не более 25 минут, больше не выдерживали ни учителя, ни школьники. Записей не вели, так как в неотапливаемых классах мерзли не только руки, но и замерзали чернила. Уроки учили наизусть. Отрывок из дневника школьника: "Температура 2-3 градуса ниже нуля. Тусклый зимний, свет робко пробивается сквозь единственное окно. Мы сидим в пальто, в галошах, в перчатках и даже в головных уборах... "

Но, несмотря на все трудности, ребята сдавали экзамены, получали оценки и переходили из класса в класс!

В сентябре 1942 года в городе вновь открылись школы. Учеников в каждом классе стало меньше, многие погибли от обстрелов и голода. В школах стало необычайно тихо, обессиленные голодные дети перестали бегать и шуметь на переменах. И в первый раз, когда двое мальчиков подрались на перемене, то учителя не отругали их, а обрадовались. «Значит, оживают наши ребятишки».

Новый год

Хотя обстановка в осажденном Ленинграде была очень тяжелой, тем не менее было принято решение о проведении школьных елок зимой 1942 года. В замерзшем темном городе звучала музыка, перед ребятами выступали артисты. Но главное, что в пригласительных билетах было написано, что их ждет обед. Ребята получали небольшую порцию супа, каши - роскошная еда по тому времени. А еще в город привезли мандарины и раздавали их детям. Это был самый лучший подарок от Деда Мороза. Его прижимая под одеждой, уносили домой - маме, младшим братьям и сестренкам.

Маленькие герои

Страдая от голода и холода жители - взрослые и дети - не сидели сложа руки, не ждали, когда их освободят, а как могли, боролись за родной город.

Не было таких событий в блокадном городе, в которых не участвовали юные ленинградцы. Они вставали к заводским станкам, заменяя погибших или ушедших на фронт взрослых. В 12-15 лет дети изготавливали детали для пулеметов, автоматов, артиллерийских снарядов. Чтобы ребята могли работать за станками, для них делали деревянные подставки. Сколько будет длиться рабочий день - никто не считал.

Дети вместе с взрослыми тушили пожары, уничтожили десятки тысяч зажигательных бомб. Разбирали завалы разрушенных зданий, очищая дороги и трамвайные пути.

С весны до поздней осени в 1942- 44 годах школьники работали на совхозных полях, чтобы обеспечить город овощами. Огороды тоже бомбили. Когда начинался налет, то по крику учителя снимали панамки и ложились лицом в землю. Было все: и жара, и дождь, и заморозки, и грязь. В два, в три раза перевыполняли норму ребята, собирали рекордные урожаи.

Школьники приходили в госпиталь к раненым. Они убирали в палатах, кормили тяжелораненных. Пели им песни, читали стихи, писали письма под диктовку. Заготавливали для госпиталя дрова.

С 1943 года в городе были организованы команды тимуровцы. Они навещали стариков, больных, разносили почту.

В осажденном городе работала консерватория, театры давали спектакли, шли фильмы. Город жил и выжил, несмотря на главную цель немцев уничтожить его обстрелами и голодом. И вместе со взрослыми снятию блокады в 1944 году радовались его юные жители, так повзрослевшие за 872 дня блокадных дня. Но они не только пережили блокаду, но они, как и их родители, помогли выстоять великому городу. Они учились, сражались, трудились: 15 тысяч школьников были награждены медалью «За оборону Ленинграда».

Хроника блокады

8 сентября: Кольцо окружения вокруг Ленинграда замкнулось, когда немецкие войска достигли берегов Ладожского озера.

Богдарина Татьяна

Беседа «Детям о блокаде Ленинграда»

В истории нашего города есть период, трагические события которого коснулись почти каждой живущей ныне семьи. Это блокада Ленинграда .

От нас с Вами это очень далеко, но по книгам, фильмам и рассказам взрослых тоже знаете о страшной смертоносной войне с фашистами, которую наша страна выиграла в жестокой битве. Много лет тому назад, когда нас ещё не было на свете, была Великая Отечественная Война с фашистской Германией. Это была жестокая война. Она принесла много горя и разрушений. Беда пришла в каждый дом. Эта война была самым страшным испытанием для народа. Кто же напал на нашу страну?

В 1941 году на нашу Родину напала фашистская Германия. Война ворвалась в мирную жизнь ленинградцев . Город наш тогда назывался Ленинградом , а его жители - ленинградцами . В начале войны родилась замечательная песня. Она звала на борьбу народ : «Вставай, страна огромная!» И весь русский народ встал на защиту своей Родины!

Очень скоро враги оказались рядом с городом. Днем и ночью фашисты бомбили и обстреливали Ленинград . Полыхали пожары, падали на землю убитые. Гитлер не сумел захватить город силой, тогда он решил задушить его блокадой . Фашисты окружили город, перекрыли все выходы и входы в город. Наш город оказался в блокадном кольце .

Что такое блокада ? Это осадное кольцо, в которое взяли город. город перестало поступать продовольствие. Отключили свет, отопление , воду… Наступила зима…Настали страшные, тяжелые блокадные дни . Их было 900…Это почти 2,5 года.

Город регулярно обстреливали с воздуха по 6-8 раз в сутки. И звучала воздушная тревога Когда люди слышали сигнал, то все прятались в бомбоубежище, и чтобы их успокоить по радио звучал звук метронома, который напоминал звук биения сердца, говорившим людям, что жизнь продолжается.

А что такое бомбоубежище? (Это специальные помещения под землёй, где можно было укрыться от бомбёжки)

Жизнь в городе становилась всё труднее. В домах не работал водопровод, от сильных морозов вода в нём замёрзла. Еле живые люди спускались на невский лёд за водой. На саночки ставили вёдра, бидоны и набирали воду из проруби. А потом долго, долго везли домой.

Норма хлеба снизилась в 5 раз, вот такой кусочек хлеба давали жителю блокадного Ленинграда- 125 грамм . И всё, больше ничего - только вода.

Дома не отапливались, не было угля. Люди в комнате ставили буржуйки, маленькие железные печурки, а в них жгли мебель, книги, письма, чтобы как- то согреться. Но даже в самые лютые морозы люди не тронули в городе ни одного дерева. Они сохранили сады и парки для нас с вами.

Вот дети, какое тяжелое испытание выпало Ленинградцам . До сих пор в этом городе сохранилось особое отношение к хлебу. Вам понятно почему?

-ответы детей : Потому, что город пережил голод. Потому что ничего, кроме кусочка хлеба в день не было. Правильно, потому, что только маленький кусочек хлеба спас много жизней. И, давайте, и мы будем всегда уважительно относиться к хлебу. Да, сейчас у нас всегда много хлеба на столе, он разный, белый и черный, но он всегда вкусный. И все вы должны помнить, что хлеб нельзя крошить, нельзя оставлять недоеденным.

Несмотря на такое тяжёлое время, работали детские сады, школы. И те дети, которые могли ходить, учились в школе. И это тоже был подвиг маленьких ленинградцев .

Ленинград продолжал жить и работать. Кто же работал в блокадном городе ?

На заводах для фронта делали снаряды, танки, реактивные установки. Работали на станках женщины и даже школьники. Люди работали до тех пор, пока могли стоять на ногах. А когда не было сил дойти до дома, они оставались до утра здесь же на заводе, чтобы утром опять продолжить работу. А как ещё помогали взрослым дети? (Они тушили зажигалки сброшенные с фашистских самолётов. Тушили пожары, носили воду из проруби на Неве, потому что водопровод не работал. Стояли в очередях за хлебом, который давали по спец. карточкам. Помогали раненным в госпиталях, устраивали концерты, пели песни читали стихи, танцевали.

Давайте, сейчас исполним песню о Ленинградских мальчишках в память об их героических делах, ведь многие из них не дожили до наших дней, но память о них жива в наших сердцах.

Город продолжал жить. Блокада не могла остановить творческую жизнь города Работало радио, и люди узнавали новости с фронта. В труднейших условиях проходили концерты, художники рисовали плакаты, операторы снимали кинохроники.

Музыка звучала для воинов – ленинградцев . Она помогала людям бороться и оставалась с ними до самой победы.

Ленинградский композитор Д . Д. Шостакович в эту жестокую зиму написал Седьмую симфонию, которую назвал «Ленинградской .» Музыка рассказывала о мирной жизни, о нашествии врага, о борьбе и победе.

Эта симфония впервые прозвучала в блокадном Ленинграде , в большом зале Филармонии. Чтобы гитлеровцы не помешали концерту, наши войска вступили в бой с противником. И ни одного вражеского снаряда не упало тогда в районе Филармонии.

Зима голодно, холодно. Хлеб давали по карточкам, но его было очень мало и многие умирали от голода. В городе оставалось много детей и только одна дорога, по которой можно было вывести больных, детей, раненых и привести муку и крупу. Где проходила эта дорога? Эта дорога проходила по льду Ладожского озера. Ладога стала спасением, стала «Дорогой жизни» А почему она так называлась? К весне поездки по льду стали опасными : часто машины шли прямо по воде, иногда проваливались, и водители снимали дверцы кабины, чтобы успеть выскочить из тонущего грузовика…

звучит песня «Ладога»

В январе наши войска перешли в наступление . 4,5 тысячи орудий обрушили смертоносный удар на врага. И вот пришел этот час. 27 января 1944 года советские войска прогнали фашистов с Ленинградской земли . Ленинград был освобождён от блокады .

В честь победы в городе был праздничный салют. Все люди вышли из своих домов и со слезами на глазах смотрели на салют.

900 дней и ночей боролся наш город и выстоял и победил.

Каждый день отделяет нас от тех суровых военных лет. Но каждый должен знать и помнить подвиг защитников В память о павших в те дни, на Пискарёвском кладбище, у братских могил горит вечный огонь. Люди приносят цветы и молчат, думая о тех, кто совершил беспримерный подвиг в борьбе с фашистами, о тех, кому мы обязаны мирной жизнью.

Прошло уже очень много лет с тех пор, но нельзя забывать о той войне, чтобы она никогда не повторилась.

Поэтому и собрались мы с вами, чтобы вы услышали об этом подвиге Ленинграда и Ленинградцев

Итак, дорогие друзья, мы немного с вами поговорили, вспомнили о тех страшных днях! А теперь, давайте представим, мы с вами, это те самые войска, которые не давали фашистам взять наш город Ленинград !

Посмотрите на игровое поле!

5 команд - Давайте представимся

Сейчас мы с вами все находимся на самой главное линии – на передовой! Каждая команда отмечена своим цветом (картинкой) И наша с вами задача – Не пустить врага к городу!

Как же мы будем это делать?

По очереди каждой команде я буду задавать вопросы. На первой линии – они самые самые сложные.. Если вы даете правильный ответ – то остаетесь на этой первой линии, если нет – то отходите назад. И на второй линии вопросы будут уже проще. И чем ближе вы к Ленинграду , тем меньше на вас будут нападать «Враги»

Если вдруг, вы уже оказались на последней 4 линии, и дальше отходить вам некуда, то это не страшно! Вы будете помогать тем войскам, которые еще держат оборону!

Готовы? Тогда В Бой!

Понятия дети и война несовместимы! Однако юным ленинградцам- детям блокадного города- пришлось вместе со взрослыми перенести всю трагедию осажденного города. Детям было хуже, чем взрослым! Они не понимали,что происходит: почему нет папы, почему мама постоянно плачет, почему постоянно хочется есть, почему по визгу сирены надо бежать в бомбоубежище...Много детского почему? Но детским чутьём они понимали, что в их дом пришла большая беда.

На защиту города поднялись все его жители: 500 тысяч ленинградцев строили оборонительные сооружения, 300 тысяч ушли добровольцами в народное ополчение, на фронт и в партизанские отряды. На защиту города поднялись все его жители: 500 тысяч ленинградцев строили оборонительные сооружения, 300 тысяч ушли добровольцам в народное ополчение, на фронт и в партизанские отряды. Женский стрелковый батальон.

Враги подошли близко к Ленинграду и теперь могли обстреливать из пушек все ленинградские улицы. Враг окружил город: подошли близко к Ленинграду и теперь могли обстреливать из пушек все ленинградские улицы. Ленинград оказался в блокадном кольце. Когда в сентябре 1941 года замкнулось блокадное кольцо, в Ленинграде оставалось четыреста тысяч детей - от младенцев до школьников.

Днём и ночью немцы бомбили и обстреливали Ленинград: гибли взрослые и невинные дети Днём и ночью немцы бомбили и обстреливали Ленинград... Мы родом не из детства, нет! Его война у нас украла! Как будто разом отключили свет, И тьма жестокая настала. И в горле задержался смех, Рыданьем вырвавшись наружу…

Опустели цеха ленинградских заводов. Многие рабочие ушли на фронт. К станкам встали их жёны и дети. Опустели цеха ленинградских заводов. Многие рабочие ушли на фронт. К станкам встали их жёны и дети. …. И слёзы на глазах у тех, Кто провожал отца иль мужа. Мы куклы побросали, взяв лопаты, И шили не наряды, а кисеты…..

Продовольствие в Ленинграде закончилось. А в городе около 2,5 млн. людей. Чем их кормить? Далеко за кольцом блокады есть продовольствие – мука, мясо, масло. Как их доставить? Только одна дорога связывала блокадный город с Большой землёй. Эта дорога шла по воде. Продовольствие в Ленинграде закончилось. А в городе около 2,5 млн. людей. Чем их кормить? Далеко за кольцом блокады есть продовольствие – мука, мясо, масло. Как их доставить? Только одна дорога связывала блокадный город с Большой землёй. Эта дорога шла по воде. Самой страшной оказалась зима 1942 года. Только военно - автомобильная дорога, проложенная по льду Ладожского озера помогла выжить людям.

Как опустели целые кварталы, И как трамваи мёрзли на путях, И матерей, которые не в силах Своих детей на кладбище нести. Как опустели целые кварталы, И как трамваи мёрзли на путях, И матерей, которые не в силах Своих детей на кладбище нести. Без воды, без тепла, без света День похож на чёрную ночь. Может, в мире силы нету, Чтобы всё это превозмочь.

В осаждённом Ленинграде Эта девочка жила. В ученической тетради Свой дневник она вела. В дни войны погибла Таня, Таня в памяти жива: Затаив на миг дыханье, Слышит мир её слова: «Женя умерла 28 декабря в 12 часов 30 минут утра 1941 года. Бабушка умерла 25 января в 3 часа дня 1942 года..» В осаждённом Ленинграде Эта девочка жила. В ученической тетради Свой дневник она вела. В дни войны погибла Таня, Таня в памяти жива: Затаив на миг дыханье, Слышит мир её слова: «Женя умерла 28 декабря в 12 часов 30 минут утра 1941 года. Бабушка умерла 25 ян- варя в 3 часа дня 1942 года..».

А в ночи пронзает небо Острый свет прожекторов. Дома нет ни крошки хлеба, Не найдёшь полена дров. От коптилки не согреться Карандаш дрожит в руке, Но выводит кровью сердце В сокровенном дневнике: «Лека умер 12 марта в 8 часов утра 1942 года. Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа дня 1942 года». А в ночи пронзает небо Острый свет прожекторов. Дома нет ни крошки хлеба, Не найдёшь полена дров. От коптилки не согреться Карандаш дрожит в руке, Но выводит кровью сердце В сокровенном дневнике: «Лека умер 12 марта в 8 часов утра 1942 года. Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа дня 1942 года».

Отшумела, отгремела Орудийная гроза, Только память то и дело Смотрит пристально в глаза. К солнцу тянутся берёзки, Пробивается трава, А на скорбном Пискарёвском Остановят вдруг слова: «Дядя Лёша умер 10 мая в 4 часа дня 1942 года. Мама – 13 мая в 7 часов 30 минут утра 1942 года». Отшумела, отгремела Орудийная гроза, Только память то и дело Смотрит пристально в глаза. К солнцу тянутся берёзки, Пробивается трава, А на скорбном Пискарёвском Остановят вдруг слова: «Дядя Лёша умер 10 мая в 4 часа дня 1942 года. Мама – 13 мая в 7 часов 30 минут утра 1942 года».

У планеты нашей сердце Бьётся гулко, как набат. Не забыть земле Освенцим, Бухенвальд и Ленинград. Светлый день встречайте, люди, Люди, вслушайтесь в дневник: Он звучит сильней орудий, Тот безмолвный детский крик: «Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня!» У планеты нашей сердце Бьётся гулко, как набат. Не забыть земле Освенцим, Бухенвальд и Ленинград. Светлый день встречайте, люди, Люди, вслушайтесь в дневник: Он звучит сильней орудий, Тот безмолвный детский крик: «Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня!».

Но школы продолжали работать. Главным подвигом юных жителей города была учеба. Тридцать девять ленинградских школ работали без перерыва даже в самые тяжёлые зимние дни. Это было невероятно трудно из-за морозов и голода. Все сидели в шубах, шапках и рукави-цах. Писали на старых газетах карандашами. Чернила замерзали на морозе. Вот что было написано в отчете одной из таких школ – й Октябрьского района: Из двухсот двадцати учащихся пришедших в школу третьего ноября, систематически продолжали занятия 55. Это одна четвёртая часть. Недостаток питания сказывался на всех. В декабре – январе умерло одиннадцать мальчиков. Остальные мальчики лежали и не могли посещать школу. Остались только девочки, но и те еле ходили. «Но учеба шла. Шла и пионерская работа. В том числе сбор подарков – папирос, мыла, карандашей, блокнотов для бойцов Ленинградского фронта». А после школы дети шли на крышу и дежурили там, тушили зажигательные бомбы или работали в госпитале. Но школы продолжали работать. В классах было холодно. Везде стояли печки «буржуй-ки». Все сидели в шубах, шапках и рукави-цах. Писали на старых газетах карандашами. Чернила замерзали на морозе. А после школы дети шли на крышу и дежурили там, тушили зажигательные бомбы или работали в госпи-тале.

На парте осталась открытой тетрадь, Не выпало им дописать, дочитать. Когда навалились на город Фугасные бомбы и голод. И мы никогда не забудем с тобой, Как наши ровесники приняли бой. Им было всего лишь 12, Но были они – ленинградцы. На парте осталась открытой тетрадь, Не выпало им дописать, дочитать. Когда навалились на город Фугасные бомбы и голод. И мы никогда не забудем с тобой, Как наши ровесники проняли бой. Им было всего лишь 12, Но были они – ленинградцы.

Войскам Ленинградского и Волховского фронта дан приказ: перейти в наступление, пробиваясь навстречу друг другу, разбить осаду города Ленина и соединиться. Войскам Ленинградского и Волховского фронта дан приказ: перейти в наступление, пробиваясь навстречу друг другу, разбить осаду города Ленина и соединиться.

После 7- дневных боёв войска Волховского и Ленинградского фронтов соединились и тем самым прорвали блокаду Ленин- града. 18 января 1943 год После 7- дневных боёв войска Волховского и Ленинградского фронтов соединились и тем самым прорвали блокаду Ленин- града. 18 января 1943 год.

За залпом залп, гремит салют. Ракеты в воздухе горячем Цветами пёстрыми цветут. А ленинградцы тихо плачут. Ни успокаивать пока, Не утешать людей не надо. Их радость слишком велика – Гремит салют над Ленинградом. За залпом залп, гремит салют. Ракеты в воздухе горячем Цветами пёстрыми цветут. А ленинградцы тихо плачут. Ни успокаивать пока, Не утешать людей не надо. Их радость слишком велика – Гремит салют над Ленинградом.

Свой город отстояв ценою бед, Не сдали Ленинграда ленинградцы – Да, в нём ключи чужих столиц хранятся,- Ключей к нему в чужих столицах нет! Свой город отстояв ценою бед, Не сдали Ленинграда ленинградцы – Да, в нём ключи чужих столиц хранятся,- Ключей к нему в чужих столицах нет!

Победителям Победителям Сзади Нарвские были ворота, Впереди была только смерть... Так советская шла пехота Прямо в желтые жерла «берт». Сзади Нарвские были ворота, Впереди была только смерть... Так советская шла пехота Прямо в желтые жерла «берт». Вот о вас напишут книжки: «Жизнь свою за други своя», Незатейливые парнишки, Ваньки, Васьки, Алешки, Гришки, Внуки, братики, сыновья! Вот о вас напишут книжки: «Жизнь свою за други своя», Незатейливые парнишки, Ваньки, Васьки, Алешки, Гришки, Внуки, братики, сыновья! Анна Ахматова 1944 Анна Ахматова 1944 Издание: Песня Победы: Стихотворения. Л.: Детская литература, 1985

Здравствуйте, дорогие друзья! Приближается дата, мимо которой я, как житель Санкт-Петербурга, не могу пройти мимо. 27-го января – День снятия блокады Ленинграда. И если мы, взрослые, ещё помним рассказы о блокаде, которые слышали от ветеранов, то наши дети всё узнают от нас. Надо ли рассказывать о блокаде Ленинграда детям? Безусловно! Мы должны сохранить нашу историю неизменной в память о наших предках, из уважения к ним и к самим себе.

Если вы ещё не рассказывали своему ребёнку о войне, то предлагаю сначала ознакомиться со статьёй: . В общих чертах, доступным языком в ней рассказано о Великой Отечественной войне в целом. После этого можно будет приступить к рассказу о блокаде Ленинграда.

О блокаде Ленинграда детям

Савичевы

В одном прекрасном городе, Ленинграде, жила счастливая девочка Таня. Сейчас этот город называется Санкт-Петербург. Таня была самым младшим из пяти (ещё трое умерли до рождения Тани от скарлатины) и самым любимым ребёнком в семье Савичевых. Папа, Николай Родионович, был пекарем (в царское время владел пекарней, кондитерской и даже кинотеатром), а мама, Мария Игнатьевна, работала портнихой в швейной «Артели имени 1 Мая» и считалась одной из лучшей вышивальщиц.

В одном прекрасном городе, Ленинграде, жила счастливая девочка Таня. Сейчас этот город называется Санкт-Петербург. Таня была самым младшим из пяти (ещё трое умерли до рождения Тани от скарлатины) и самым любимым ребёнком в семье Савичевых. Папа, Николай Родионович, был пекарем (в царское время владел пекарней, кондитерской и даже кинотеатром), а мама, Мария Игнатьевна, работала портнихой в швейной «Артели имени 1 Мая» и считалась одной из лучшей вышивальщиц.

Конечно, мама шила красивую, модную одежду и для своих детей. А дом украшали и создавали уют затейливые салфеточки, элегантные шторы, нарядные скатерти. Даже после смерти отца Тани, одних маминых доходов хватало на то, чтобы поднимать пятерых детей.

Все в семье Савичевых были музыкально одарены, особенно брат Леонид, поэтому в доме Савичевых было много инструментов и постоянно проходили самодеятельные весёлые концерты. Леонид с Михаилом играли, мама с Таней пели, остальные держались припевкой. Это была дружная, творческая, увлечённая семья.

В мае 1941-го Таня окончила третий класс, и лето Савичевы собиралась провести на Чудском озере, у себя на родине, в селе Дворищи. Начало войны изменило не только планы, но и всю жизнь некогда счастливой семьи. В этот день бабушке Евдокии Андреевне исполнилось семьдесят четыре года, семья хотела уехать после празднования её Дня рождения.

Все, кроме брата Михаила (он уехал 21-го июня), остались в Ленинграде и решили помогать Армии. Мужчины отправились в военкомат. Однако Леониду отказали по причине плохого зрения, а дяди – Василий и Алексей не подошли по возрасту. В армии оказался только Михаил. После взятия немцами Пскова, в июле 1941 года, он стал партизаном в тылу врага. Родные же считали его погибшим, так как у него было возможности передать им от себя весточку.

Сестра Нина отправилась рыть окопы в Рыбацком, Колпино, Шушарах (рядом с Ленинградом), после чего начала дежурить на вышке поста воздушного наблюдения. Женя тайком от бабушки и мамы стала сдавать кровь для спасения раненых бойцов и командиров. Леонид в две смены работал на Адмиралтейском заводе. Мария Игнатьевна была отправлена на производство военного обмундирования. Таня вместе с другими ребятами помогала взрослым освобождать подвалы от мусора, тушить «зажигалки», рыть траншеи.

Блокада Ленинграда - 900 дней ада

Наступление на Ленинград началось сразу же, в 1941 году. Взять и уничтожить город, как он хотел, у Гитлера не получилось, и тогда он пообещал Ленинград «задушить голодом и сравнять с лицом земли». Кольцо блокады сжалось вокруг Ленинграда 8 сентября 1941 года, а 13 сентября начался артиллерийский обстрел, который фактически продолжался всю войну.

***Блокада - это окружение, осада города войсками противника, напавшими на страну. Это делается для того, чтобы отрезать жителей города от внешнего мира, лишить их возможности получать продукты питания и другие товары, так как враг никого не пропускает в осаждённый город и не выпускает из него. А Ленинград ко всему прочему ещё и регулярно обстреливали, бомбили.

Неприятель ждёт, что сломленный голодом и другими бедами народ сдастся в плен или его останется так мало, что враг беспрепятственно войдёт в город, таким образом его захватив.

Было подсчитано, что за все время блокады на головы жителей города было сброшено не менее сотни тысяч бомб и около 150 тысяч снарядов. Все это приводило как к массовым смертям мирного населения, так и к катастрофическим разрушениям ценнейшего архитектурного и исторического наследия.

Было подсчитано, что за все время блокады на головы жителей города было сброшено не менее сотни тысяч бомб и около 150 тысяч снарядов. Все это приводило как к массовым смертям мирного населения, так и к катастрофическим разрушениям ценнейшего архитектурного и исторического наследия.

В первые месяцы блокады на улицах Ленинграда было установлено 1500 громкоговорителей. По радиосети людям объявляли о налётах и воздушной тревоге. Жуткий вой сирены холодил кровь. От бомбёжек прятались в бомбоубежищах, которые располагались в подвалах, подходящих для этого домов, в подземной части метро.

В осаждённом городе на тот момент оставалось около трёх миллионов жителей. Среди них было около 400 тысяч детей. Практически сразу начались проблемы с пропитанием. Самым тяжелым оказался первый год: немецкой артиллерии удалось разбомбить продовольственные склады, в результате чего город оказался практически полностью лишенным запасов продуктов питания. Постоянный стресс и страх от бомбежек и обстрелов, нехватка медикаментов и продовольствия вскоре привели к тому, что горожане стали умирать.

Голод

С первых же сентябрьских дней в городе были введены продовольственные карточки. Все столовые и рестораны были сразу же закрыты. Скот, имевшийся на местных предприятиях сельского хозяйства, был тут же забит и сдан в заготовительные пункты. Все корма зернового происхождения были свезены на мукомольные предприятия и перемолоты в муку, которую впоследствии использовали для производства хлеба.

У граждан, которые во время блокады находились в больницах, из талонов вырезали пайки на этот период. Этот же порядок распространялся на детей, которые находились в детских домах и учреждениях дошкольного образования. Практически во всех школах были отменены занятия. Однако их всё равно старались проводить. В основном это происходило в бомбоубежищах. В одной из найденных школьной тетради детской рукой написана не школа, а порядковый номер бомбоубежища.

Голод приближался неумолимо. Уже 20 ноября 1941 года норма хлебного довольствия составляла всего лишь 250 граммов в день для рабочих. Что же касается иждивенцев, женщин, детей и стариков, то им полагалось вдвое меньше – 125 грамм. Сперва рабочие, которые видели состояние своих родных и близких, приносили свои пайки домой и делились с ними. Но вскоре этой практике был положен конец: людям было приказано съедать свою порцию хлеба непосредственно на предприятии, под присмотром.

***Для сравнения возьмите в руки два яйца (не мелких). Так вот, они весят примерно 125 граммов.

При этом нужно понимать, что под “хлебом” в этом случае понимался небольшой кусок клейкой массы, в которой было намного больше отрубей, опилок и прочих наполнителей, нежели самой муки. Соответственно, питательная ценность такой пищи была близка к нулевой.

К тому же, за этим маленьким кусочком надо было ещё отстоять многочасовую очередь на морозе, которую занимали ранним утром. Были дни, когда из-за постоянных бомбежек хлебозаводы не работали и матери ни с чем возвращались домой, где их ждали голодные дети.

Других продуктов практически не было. Люди отдирали обои, на обратной стороне которых сохранились остатки клейстера, готовили из них суп. Из столярного клея варили студень. Разрезали на куски и отваривали кожаные сапоги и туфли.

Дети того времени не мечтали о чем-то вкусном. Недостижимым желанием была та еда, от которой они может быть капризничая, отказывались в мирное время.

В период зимы 1941 – 1942 годов и ростом смертности от истощения, с каждым днем стало возрастать число детей, потерявших родителей. Матери и бабушки отдавали свою пайку хлеба малышам и погибали от истощения.

Дети в блокаду

Дети в дни блокады были практически безнадзорными. Родители, старшие братья и сёстры практически сутками работали на заводах и фабриках, многие из них умирали, умирали и другие родственники. Не редко это происходило на глазах у детей. Зачастую, если позволяли силы и возраст, детям приходилось самим хоронить своих близких. Многие ребята помогали взрослым, никто не хотел оставаться в стороне.

Александр Фадеев в путевых заметках «В дни блокады» писал: «Дети школьного возраста могут гордиться тем, что они отстояли Ленинград вместе со своими отцами, матерями, старшими братьями и сестрами».

Во время воздушной тревоги, когда жители города скрывались в бомбоубежищах, на крышах домов и школ дежурили бойцы отрядов противовоздушной обороны. Им помогали дети. «Зажигалку», которая шипела и брызгала, быстро хватали длинными щипцами и тушили, сунув в ящик с песком или сбросив вниз на землю. Нельзя упускать ни секунды, поэтому надо было быстро двигаться по покатой и скользкой крыше. Шустрым ребятам это хорошо удавалось. Пожаров могло бы быть в сотни раз больше, если бы ребятишки не смазывали деревянные чердачные перекрытия специальной смесью против возгорания, которую разработали ленинградские ученые.

Юные ленинградцы вставали к заводским станкам, заменяя погибших или ушедших на фронт взрослых. В 12-15 лет дети изготавливали детали для пулеметов, автоматов, артиллерийских снарядов. Чтобы ребята могли работать за станками, для них делали деревянные подставки. Никто не считал, сколько длится рабочий день ребёнка.

С весны и до поздней осени в 1942- 44 годах школьники работали на совхозных полях, чтобы обеспечить город овощами. Огороды тоже бомбили. Когда начинался налет, то по крику учителя снимали панамки и ложились лицом в землю. Было все: и жара, и дождь, и заморозки, и грязь. В два, в три раза перевыполняли норму ребята, собирали рекордные урожаи.

Школьники приходили в госпиталь к раненым. Они убирали в палатах, кормили тяжелораненых. Пели им песни, читали стихи, писали письма под диктовку. Заготавливали для госпиталя дрова.

Холод

В довершение всех проблем полностью вышла из строя система городского водоснабжения, в результате чего горожанам приходилось носить воду из Невы или Фонтанки. Кроме того, сама зима 1941 года выдалась на редкость суровой, так что медики просто не справлялись с наплывов обмороженных, простывших людей, иммунитет которых оказался неспособен противостоять инфекциям.

В книге «Воспоминания» Дмитрия Сергеевича Лихачёва, о годах блокады сказано:

«Холод был каким-то внутренним. Он пронизывал всего насквозь. Тело вырабатывало слишком мало тепла.

Человеческий ум умирал в последнюю очередь. Если руки и ноги уже отказались тебе служить, если пальцы уже больше не могли застегнуть пуговицы пальто, если человек больше не имел никаких сил закрыть шарфом рот, если кожа вокруг рта стала тёмной, если лицо стало похоже на череп мертвеца с оскаленными передними зубами - мозг продолжал работу. Люди писали дневники и верили, что им удастся прожить и ещё один день».

Топливо не поставляли. Для обогрева квартир люди, которые смогли найти металл, и было кому из его мастерить, использовали самодельные печки, называемые «буржуйками». Дров не было, поэтому жгли мебель, книги, паркет. Возможно, эти печи были названы так именно потому, что были не всем доступны.

Топливо не поставляли. Для обогрева квартир люди, которые смогли найти металл, и было кому из его мастерить, использовали самодельные печки, называемые «буржуйками». Дров не было, поэтому жгли мебель, книги, паркет. Возможно, эти печи были названы так именно потому, что были не всем доступны.

Уже к середине зимы 1941 года на улицах Ленинграда не осталось кошек и собак, даже ворон и крыс практически не было. Все деревья в городских скверах лишились большей части коры и молодых веток: их собирали, перемалывали и добавляли в муку, лишь бы хоть немного увеличить её объем.

И только весной 1942 года, в связи с потеплением и улучшением питания значительно сократилось количество внезапных смертей на улицах города. В марте 1942 года все трудоспособное население вышло на очистку города от мусора.

В сентябре 1942 года в городе вновь открылись школы. Учеников в каждом классе стало меньше, многие погибли от обстрелов и голода. В школах стало необычайно тихо, обессиленные голодные дети перестали бегать и шуметь на переменах. И в первый раз, когда двое мальчиков подрались на перемене, то учителя не отругали их, а обрадовались. «Значит, оживают наши ребятишки».

Дорога Жизни

Настоящим «пульсом» блокадного города была Дорога Жизни. Летом это был водный путь по акватории Ладожского озера, а зимой эту роль исполняла его замерзшая поверхность. Первые баржи с продовольствием прошли по озеру уже 12 сентября. Судоходство продолжалось до тех пор, пока толщина льда сделала невозможным проход судов.

Каждый рейс моряков был подвигом, так как немецкие самолеты не останавливали охоту ни на минуту. Выходить в рейсы приходилось ежедневно, при любых погодных условиях. Как мы уже и говорили, по льду груз впервые был отправлен 22 ноября. Это был конный обоз. Спустя всего пару дней, когда толщина льда стала более-менее достаточной, в путь двинулись и грузовики.

Дорогой жизни производилась и эвакуация жителей.

«Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня»

Сестра Женя работала по 2 смены на заводе. Ещё и сдавала кровь для раненых бойцов, сил не хватило – умерла прямо на заводе. Вероятно, чтобы не забыть дату смерти Жени, Таня решила её записать и взяла записную книжку Нины. На странице под буквой «Ж» она написала:

Скоро умерла бабушка. Ей был поставлен диагноз: третья степень алиментарной дистрофии. При таком состоянии требовалась срочная госпитализация, но Евдокия отказалась, ссылаясь на то, что ленинградские больницы и без того переполнены. В книжке Нины на странице с буквой «Б» Таня написала:

28 февраля 1942 года не вернулась с работы Нина. В этот день был сильный обстрел, дома беспокоились и ждали. Тогда то, когда прошли все сроки ожидания, мать отдала Тане, в память о сестре, ту самую маленькую записную книжку Нины, в которой девочка, начиная с декабря 1941 года, записывала даты смерти своих родных, умерших от голода.

Они не знали тогда, что Нина вместе со всем предприятием, где она работала, была спешно эвакуирована через Ладожское озеро на «Большую Землю». Письма в осаждённый Ленинград почти не ходили, и Нина, как и Михаил, не могла передать родным никакой весточки. В дневник сестру и брата Таня так и не записала, возможно, надеясь, что те живы.

Леонид, работая на Адмиралтейском заводе днём и ночью, редко приходил домой, хотя завод был недалеко от дома - на противоположном берегу Невы. Как и Жене, ему зачастую приходилось ночевать на предприятии, работали по две смены подряд.

В «Истории Адмиралтейского завода» есть такие строки: «Леонид Савичев работал очень старательно, хотя и был истощен. Однажды он не пришел на смену в цех, сообщили, что он умер…». Ему было всего 24 года. На букве «Л» Таня, объединив слова «часов» и «утра» в одно, написала:

3 апреля в 56 лет умер Василий. Таня на букве «Д» сделала соответствующую запись, которая получилась не очень правильной и сбивчивой:

Незадолго до смерти Алексею Савичеву был поставлен тот же диагноз, что и Евдокии - третья степень алиментарной дистрофии, и при этом настолько запущенная, что его не могла спасти даже госпитализация. Страница на букву «Л» уже была занята записью про Леонида и поэтому Таня сделала запись на развороте слева. По неизвестным причинам слово «умер» Таня почему-то пропустила:

Марии Савичевой не стало утром 13 мая. На листке под буквой «М» Таня сделала соответствующую запись и слово «умерла» тоже почему-то пропустила:

Очевидно, со смертью матери Таня потеряла надежду, что Михаил и Нина живы, потому что на букве «С» «У» и «О» она написала:

«Савичевы умерли».

«Умерли все».

«Осталась одна Таня».

Летом 1942 года девочку эвакуировали из Ленинграда вместе с другими истощенными голодом ленинградскими детьми в Горьковскую (ныне – Нижегородская) область, в поселок Шатки.

Жители откармливали и согревали сирот. Многие из них окрепли, встали на ноги. Но Таня так и не поднялась. 1 июля 1944 года, в возрасте 14 лет, Таня Савичева скончалась в больнице от неизлечимой болезни – прогрессирующей дистрофии. Она стала единственной умершей из всех прибывших тогда детей детского дома № 48, куда она попала после смерти матери.

Танины записи вырезаны и на сером камне памятника «Цветок жизни», под Санкт-Петербургом, на третьем километре блокадной «Дороги Жизни».

Прорыв

Вражеское кольцо стало возможным прорвать 18 января 1943 г. Задачей войск был прорыв немецкой обороны в самом тонком ее месте для восстановления сухопутного сообщения города с остальной территорией страны. В этот день был освобождён Шлиссельбург и очищено от противника всё южное побережье Ладожского озера. Пробитый вдоль берега коридор шириной 8-11 километров восстановил сухопутную связь Ленинграда со страной.

После прорыва осада Ленинграда вражескими войсками и флотом продолжалась. Непосредственно снятие блокады Ленинграда началось 14 января 1944 года. Но лишь год спустя, 27 января 1944 года наступил он, самый, наверное, памятный день для сегодняшних петербуржцев – день снятия блокады Ленинграда. Операция под названием «Январский гром» отбросила неприятеля на много километров от границы города.

Статистика и факты

900 (а точнее 871) дней и ночей длилась страшная блокада. Согласно последним исследованиям, за первый, самый тяжёлый год блокады погибло более 700 тысяч ленинградцев, а общее количество погибших за эти годы по последним данным составило более миллиона человек. Следует отметить, что только 3-4 процента из них погибло от бомбёжек, в основном люди умирали от голода и холода.

За период блокады из города были эвакуированы 1,5 миллионов человек. На 1 мая 1943 года население города составляло 640 тысяч человек.

Сила духа

Только подумайте! Во время осады ни на день не прекращался выпуск военной продукции на заводах. Работали все – мужчины, женщины, старики, подростки, дети — в полуобморочном от голода состоянии. Не становились помехой и постоянные бомбежки Кировского завода. Если в сентябре-октябре воздушная тревога, во время которой все покидали рабочие места и прятались в убежищах, объявлялась при любом количестве вражеских самолетов, то вскоре было решено не оставлять работу при налете 1-2 авиаторов. Родина нуждалась в оружии, все это прекрасно понимали…

Кроме того, в осажденном городе работала консерватория, театры давали спектакли, шли фильмы. А в 1942 году, не смотря ни на что, провели новогодние школьные ёлки. В замерзшем темном городе звучала музыка, перед ребятами выступали артисты. Но главное, что в пригласительных билетах было написано, что их ждет обед. Ребята получили небольшую порцию супа, каши – роскошная еда по тому времени. А еще в город получилось привезти мандарины, их раздавали детям. Это был самый лучший подарок от Деда Мороза. Его, прижимая под одеждой, уносили домой – маме, младшим братьям и сестрёнкам.

Вот это сила духа!

27 января официально является Днём воинской славы России - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Детям блокадного Ленинграда

За свой недолгий путь земной

Узнал малыш из Ленинграда

Разрывы бомб, сирены вой

И слово страшное – БЛОКАДА.

Его застывшая слеза

В промёрзшем сумраке квартиры —

Та боль, что высказать нельзя

В последний миг прощанья с миром…

***

Твоя душа взметнулась в небо,

Голодное покинув тело.

А мать несла краюшку хлеба

Тебе, сынок… Да не успела…

***

Спит малыш, обняв игрушку –

Длинноухого щенка.

В мягком облаке – подушке

Сны спустились свысока.

Не буди его, не надо, —

Пусть продлится счастья миг.

О войне и о блокаде

Он узнает не из книг…

Спит ребёнок. Над Невою

Птицы белые кружат:

В путь далёкий за собою

Собирают журавлят…

(Елена Коковкина)

Мира всем нам, храни Господи!

С теплом и любовью, .

27 января – одна из самых значимых дат петербуржцев — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Она продолжалась долгие 872 дня и унесла жизни полутора миллионов человек. В окружении вместе со взрослыми в эти тяжелейшие для города дни были 400 тысяч детей.

Безусловно, нашим современным детям нужно читать об этом, чтоб они знали и помнили. Эта память должна быть в каждом из нас, и обязательно передаваться дальше, следующим поколениям.

Мы составили подборку книг, которые можно почитать детям и с детьми о блокаде Ленинграда.

Г. Черкашин «Кукла»

Это история о маленькой девочке, которая была эвакуирована из блокадного Ленинграда, и о кукле Маше, оставшейся ждать хозяйку в осажденном городе. Это история о возвращении домой, о людях — хороших и не очень, о надежде, мужестве и великодушии.

Здесь нет описания ужасов военного времени: вражеских налётов, взрыва снарядов, голода… Но осязаемо встаёт перед глазами всё то большое несчастье, случившееся с нашей страной. В нехитром, незамысловатом сюжете передано размышление о семейных отношениях, о человеческих ценностях, о жителях города-героя Ленинграда и их подвиге.

Книга «Кукла» – это не только рассказ о девочке и её игрушках. Это рассказ о беспримерном подвиге жителей и защитников города на Неве, об истинных человеческих ценностях.

Ю. Герман «Вот как это было»

Детская повесть «Вот как это было» при жизни писателя не публиковалась. Она посвящена очень важному в жизни нашей страны периоду. Здесь рассказывается о Ленинграде предвоенного времени, о Великой Отечественной войне, о ленинградской блокаде, о том, как мы победили. В повести многое документально, основано на исторических фактах. Это не только памятные всем ленинградцам, пережившим блокаду, эпизоды с обстрелом зоопарка и пожаром в Народном доме, не только бомбёжка госпиталя… Так, например, стихи «Над Ленинградом нависла блокада», помещённые в главу «Школа в подвале», — это не стилизация, не подделка под детское творчество — это подлинное стихотворение одного ленинградского школьника тех суровых годов, подаренное писателю на встрече с юными читателями в одной из школ Ленинграда.

Повесть для детей дошкольного возраста.

Т. Цинберг «Седьмая симфония»

Блокада Ленинграда… Юная Катя берёт под свою опеку трёхлетнего мальчика, спасая его от смерти. И благодаря этому сама обретает силы жить дальше. Повесть Тамары Цинберг рассказывает удивительно светлую и честную историю о незаметных ежедневных подвигах ленинградцев и о том, что же означала храбрость отдельного человека в годы Великой Отечественной войны.

В этой книге автор рассказывает о людях с чистой душой и совестью, о том, как, выполняя свой долг, они ежедневно совершали незаметные, но героические подвиги. И девушки-продавщицы из булочной, и управхоз, и врач из госпиталя, и девочка Катя - все они боролись за общее дело, за счастье народа.

Она - о любви, о человечности, о сострадании.

Е. Верейская «Три девочки»

Эта книга о дружбе трех девочек-школьниц – Наташи, Кати и Люси, – о том, как в мирные годы интересно и весело живут подружки в “Соленой Католюандо”, и о том, как в дни Великой Отечественной войны дружба помогает им наряду со взрослыми стойко и мужественно выдержать суровые испытания блокады Ленинграда.

Повесть “Три девочки” – это трогательная история трёх девочек, переживших блокаду Ленинграда и вынужденных столкнуться с недетскими трудностями, правдиво поведает о настоящей дружбе, мужестве и искренней преданности, о нежданных потерях и приобретениях.

Э. Фонякова «Хлеб той зимы»

Автобиографическая повесть современной петербургской писательницы Эллы Фоняковой посвящена ленинградской блокаде, с которой совпало детство автора. Написанный ярким, простым и сочным языком на основе собственных воспоминаний «Хлеб той зимы» - это честный рассказ без приукрашиваний и нагнетания кошмаров. Книга переведена на многие языки, в том числе вышла в Германии и США.

«Как это — война? Что это — война?» Немногим не понаслышке известны ответы на эти вопросы. А первоклашке Лене, оставшейся вместе с семьёй в блокадном Ленинграде, на собственном опыте приходится узнать, «как выглядит война взаправдашняя»: что такое воздушная тревога и как тушить «зажигалку», каким бывает настоящий голод и что, оказывается, оладьи можно приготовить из кофейной гущи, а студень — из столярного клея.

«Хлеб той зимы» Эллы Фоняковой — это и слепок времени, и во многом автобиографичный рассказ о блокадных днях, и пронзительная история о самой обычной девочке, её семье и обо всех ленинградцах, не оставивших окружённый город.

Л. Пожедаева «Война, блокада, я и другие»

«Книга обжигает и потрясает… Горе и радость, мужество и трусость, верность и предательство, жизнь и смерть, голод, одиночество, жгучий холод были «блокадными подружками» маленькой девочки Милы…

…Она должна была погибнуть в той страшной бомбежке, ее должны были раздавить железные гусеницы прорвавшихся немецких танков, она должна была умереть еще много раз, потому что такого не может вынести даже взрослый и сильный человек. Но, наверное, души и судьбы маленьких, таких же, как она, девочек и мальчиков оставили ее жить, чтобы она могла нам сегодня рассказать о той страшной войне, которую вели блокадные дети, большие и маленькие, как могли… и часто без взрослых, закрывая и спасая своими худенькими тщедушными тельцами нас, сегодняшних…

Эта книга - укор о забытом долге перед ними, детьми Ленинградской блокады, умершими, замерзшими, раздавленными фашистской танковой атакой, разорванными самолетной бомбежкой… И нам нужно этот долг отдать и живым, и мертвым…» Александр Конюшин, директор «ДОМА сотрудничества с ЮНЕСКО в Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

М. Сухачев «Дети блокады»

Михаил Сухачев, автор книги «Дети блокады», двенадцатилетним мальчиком пережил много месяцев в трагической и героической блокаде Ленинграда в 1941–1944 годах. Эта книга не просто литературное произведение, она рассказывает о тяжелых и страшных воспоминаниях, о борьбе ленинградцев и их детей, оставшихся в городе, об их невыносимых страданиях от голода и холода. У многих ребят в блокаде умерли все родные.

Но это книга и о невероятном мужестве и стойкости ребят, не струсивших под бомбежками и обстрелами, а тушивших зажигательные бомбы на чердаках, помогавших женщинам и старикам и работавших на заводах наравне со взрослыми… Они быстро повзрослели и стремились сделать все, даже невозможное, для помощи городу, в котором ленинградцы умирали, но не сдавались.

Л. Никольская «Должна остаться живой»

Действие повести происходит на протяжении одного, самого страшного, месяца блокады Ленинграда — декабря 1941 года. Обыкновенная ленинградская девочка проявляет подлинное мужество, переживает трагические моменты, проходит настоящие приключения, помогая добру в его борьбе со злом. Несмотря на трагизм ситуации, повесть наполнена светлым оптимизмом. Книга рассчитана на детей и взрослых.

А. Крестинский «Мальчики из блокады»

Лирико-драматическое повествование о жизни ребят в осажденном фашистами Ленинграде.

Рассказы и повесть, вошедшие в сборник, автобиографические; и все же прежде всего они — художественные тексты, адресованные подростку. Правдиво и просто рассказывают они о понятных юному читателю вещах: о мальчишеской дружбе и первой любви, о родительском самопожертвовании — и сложности взаимопонимания, о силе и благородстве — и о слабости и низости; одним словом, о детстве и юности, пришедшихся на годы страшного бедствия, Ленинградской блокады.

В. Шефнер «Сестра печали»

Повесть «Сестра печали» — одно из самых значительных и глубоких произведений В. Шефнера. Она воспринимается как обобщенный портрет поколения. В ней говорится о Ленинграде, о неразрывной связи прошлого с настоящим, о мужестве, стойкости, трудовой и боевой дружбе, преодолевающих невзгоды войны, блокаду, потеря близких, о душевном здоровье, помогающем людям, пережив утраты, со светлой грустью думать о прошлом и уверенно смотреть в будущее. И еще это повесть о Любви, настоящей Любви с большой буквы, пронесенной через годы и не потерявшей силы и чистоты.

В. Семенцова «Лист фикуса»

Автор книги принадлежит к тому уже не многочисленному поколению людей, которых называют «Детьми блокады». В своих рассказах от лица пятилетней героини автор обращается к сверстникам, живущим в XXI веке, и повествует о военном детстве, о жизни маленькой девочки и ее мамы в блокадном Ленинграде.

Избирательная память ребенка запечатлела то, что казалось важным и интересным для героини именно в этом возрасте. Эта особенность воспоминаний способствует тому, что книга воспринимается современными детьми актуально, так как соответствует их собственным чувствам и переживаниям. Рассказы помогают по-новому увидеть и прочувствовать военные события, жизнь и быт блокадного города. Книга адресована читателям старшего дошкольного и младшего школьного возраста.

Н. Ходза «Дорога жизни»

Очень важная книга для дошкольников и младших школьников о блокаде Ленинграда. Без лишнего пафоса, без леденящих душу подробностей, простым и спокойным языком Нисон Ходза рассказывает маленькие истории — на страничку-две — о том, что это было такое — блокада Ленинграда, и что значила для людей Дорога жизни.

В. Воскобойников «Оружие для Победы»

Книга объединяет три документальные повести: «900 дней мужества», «Василий Васильевич» и «Оружие для победы».

«900 дней мужества» В этой повести показана блокада на примере жизни одной семьи — от первого дня войны до ленинградского салюта. В мирную жизнь, когда «в воскресенье 22 июня 1941 года Иван Семенович Пахомов пришел вместе с сыном Алешей и дочкой Дашей в зоосад», врывается известие о начале войны: «И вдруг по радио объявили, что началась война».

В ткань повествования органично вписываются документальные факты и истории. И про летчика Севостьянова, именем которого потом была названа улица, и про Таню Савичеву, и про Максима Твердохлеба.

Повести «Василий Васильевич» и «Оружие для победы» в чем-то очень похожи. Рассказывают они о судьбах подростков, которые все силы бросили в те тяжелые годы на помощь своему городу. Мальчишки трудились на заводах, старались изо всех сил. Это была их война, они сражались за Родину у станков. Сколько их было таких мальчишек? Василий Васильевич осиротел еще до войны, у Гриши родители погибли во время эвакуации, а сам он чудом остался жив, случайно отстав от поезда…

Интересен факт, что Василий Васильевич — реальный персонаж! И после войны он работал на том же заводе! Именно его рисовал во время войны художник Алексей Пахомов для известного плаката, именно его Пахомов рисовал через тридцать лет — лучшего рабочего! Об этом художник рассказал писателю Воскобойникову. Этот подвиг простого мальчишки стал достойным не только кисти художника, но и документальной повести.

В. Дубровин «Мальчишки в сорок первом»

Какой мальчишка не мечтает побывать на поле боя? Тем более, если вчера началась самая настоящая война! Вот и Вовка с Женькой совершенно серьёзно решили отправиться в армию. Кто бы мог подумать, что до настоящих бойцов им ещё расти и расти! И, конечно, друзья и представить себе не могли, что в Ленинграде, окружённом кольцом блокады, будет ничуть не легче, чем на передовой. Теперь на счету — каждый грамм хлеба, а совсем рядом, за озером, куда раньше по выходным ребята ходили купаться и загорать, — линия фронта. Так для мальчишек наступает время попрощаться с беззаботным детством, пережить совсем недетские трудности и — повзрослеть.

И. Миксон «Жила, была»

Документальная повесть о Тане Савичевой, основанная на ее дневнике.

Жизнь одного ребенка. Детство, погубленное под тяжелой канонадой, сломленное потерей родных. Возможно, самое шокирующее это то, что главная героиня это… девочка. Хрупкая, маленькая девочка 12-ти лет. Она должна была бы такой быть, хрупкой, веселой, жизнерадостной, если бы не ужасы, которые описывает нам история, книги и рассказы.

Имя Тани Савичевой известно всему миру. В её дневнике, предъявленном на Нюрнбергском процессе в качестве документа, обвиняющего фашизм, всего несколько листочков, на которых девочка неуверенным детским почерком фиксировала смерть своих родных. И нет равнодушных: так искренне, точно и предельно сжато сумела маленькая девочка рассказать о войне в своей маленькой записной книжке.

Ю. Яковлев «Девочки с Васильевского острова»

В истории осады Ленинграда самым трагическим периодом была зима 1941-1942 годов. Вся тяжесть войны легла на плечи не только взрослых, но и детей.

Перед вами искренний и волнующий рассказ о девочке Тане, переживающей блокаду Ленинграда. Благодаря её дневнику ребята узнают о драматических событиях, происходящих в те нелёгкие времена. О голоде, из-за которого страдает семья девочки, о потере близких и родных. Но всегда существует дружба, которая может связывать людей, живущих в разное время.

Это рассказ о том, как война изменяла жизнь людей и прежде всего, детей, как повлияла на их внешний облик и внутреннее состояние. Речь в рассказе идет о шестилетней девочке Маринке из блокадного Ленинграда, которая жила с писателем в одном доме и по одной лестнице.

Юлия Короткова