Революции часто сопровождаются гражданскими войнами — это слиш ком решительная социальная, политическая и правовая ломка. Несколь ко месяцев своего развития революция обходилась без гражданской вой ны. Но после прихода к власти большевиков развернулись вооруженные столкновения, которые развивались то утихая, то нарастая.

По существу, речь идет не об одной, а о нескольких гражданских войнах: скоротечная гражданская война, связанная с установлением Советской власти («Три умфальное шествие советской власти» 26 октября 1917 — февраль 1918), локальные вооруженные столкновения весны 1918 г., широкомасштабная гражданская война (май 1918 — ноябрь 1920), подъем восстаний против «военного коммунизма» под лозунгами «третьей революции» и т.п. (конец 1920 — начало 1922), завершение гражданской войны на Дальнем востоке (1920—1922), иностранная интервенция 1918—1922 гг., ряд войн, связан ных с образованием или попытками образования национальных государств и социальной конфронтацией в них («войны за независимость» и граждан ские войны в Финляндии, странах Балтии, Украине, странах Закавказья, Средней Азии, включая басмачество, продолжавшееся до начала 30-х гг., советско-польская война 1919—1920 гг.). Между «Триумфальным шествием» и началом широкомасштабной гражданской войны, разрезавшей страну линиями фронтов в мае 1918 г., есть хронологический перерыв, когда общероссийская гражданская война фактически не велась.

Первую войну сторонники Советской власти выи грали уже к марту 1918 г., взяв под контроль все крупные города и почти всю территорию России, отбросив остатки своих противников на дальнюю периферию, где те скитались в надежде на лучшие для них времена. Локальные столкновения происходили на окраинах России и в апреле 1918 г., но войны в масштабах страны не было. Всероссийская война раз вернулась в мае 1918 г. Даже после разгрома белых армий А. Колчака и П. Врангеля локальные очаги Гражданской войны охватывали, в отличие от апреля 1918 г., значительную часть России и Украины, включая и цен тральные районы, вплоть до окрестностей Петрограда. Война беспрерывно продолжалась до 1921 — 1922 гг. Поэтому когда мы выясняем, кто и как начал общероссийскую граждан скую войну, на этот вопрос следует отвечать дважды.

Потому что граждан ская война началась дважды. Сначала — после Октябрьского переворота в нескольких очагах как результат непризнания советского правительства. И затем — в мае 1918 г. Как началась скоротечная гражданская война конца 1917 — начала 1918 гг.? Вооруженные столкновения развернулись сразу после того, как большевики, опираясь на Советы рабочих и солдатских депутатов, свергли Временное правительство и создали свое — Совет народных комиссаров (СНК). Противники большевиков, естественно, не признавали легитим ность Октябрьского переворота. Но и правительство Керенского не было легитимным и не было создано каким-то выборным органом (здесь у боль шевиков было даже некоторое преимущество — их Совнарком заручился поддержкой II съезда Советов рабочих и солдатских депутатов).

Уже в на чале ноября 1917 г. стало ясно, что правительство Керенского никто вос станавливать не собирается, но основные политические силы признают легитимность и авторитет Учредительного собрания, которое было избра но начиная с 12 ноября 1917 г. Никто не хотел умирать в этой скоротеч ной гражданской войне конца 1917 — начала 1918 гг. Какой смысл, когда правительство большевиков — временное, существует до Учредительного собрания? Когда партия большевиков захватила власть в Петрограде, мало кто из их противников думал, что правительство Ленина продержится дол го.

Петроград тут же был парализован забастовкой служащих. Эта первая кампания гражданского неповиновения большевистской эпохи вошла в как «саботаж». Антибольшевистские действия в столице коорди нировались Комитетом спасения Родины и революции (КСРР), созданным правыми социалистами Н. Авксентьевым, А. Гоцем и др. Попытки достичь соглашения между СНК и КСРР при посредничестве профсоюза Викжель не удались. Первые вооруженные столкновения начались в Москве уже 27 октября и во многом были результатом случайности.

Просоветские солдаты-«двин цы», плохо знавшие Москву, столкнулись на Красной площади с юнкерами, защищавшими подступы к городской думе — штабу противников больше визма. Если бы «двинцы» выбрали другой маршрут, могло бы обойтись — умеренные большевики в это время пытались договориться с гордумой и командующим гарнизоном К. Рябцевым. Керенский пытался взять реванш, но сумел получить для сохранения своей власти очень незначительные силы: около 700 казаков (466 боевого состава) под командованием П. Краснова. В Гатчине к ним присоединилось еще две сотни. Однако к 29 октября у Краснова осталось 630 человек (420 боевого состава). После боя под Пулково 31 октября эти мизерные силы были отброшены, и 1 ноября Керенский бежал из Гатчины в политическое небытие.

Более серьезные бои развернулись в Москве, но и там шла «странная война». Никто не хотел умирать. Ведь сохранялись надежды, что политики вот-вот опять достигнут какого-то соглашения. М. Горький писал о боях в Москве: «Но все это не нарушало обычного течения жизни: шли учиться гимназисты и гимназистки, прогуливались обыватели, около магазинов стояли «хвосты», праздно любопытствующие зрители десятками собира лись на углах улиц, догадываясь, где стреляют». Солдаты «стреляют не очень охотно, как бы против воли своей исполняя революционную повин ность — наделать как можно больше покойников… — Вы с кем воюете? — А вон там за углом какие-то.

— Но ведь это же, наверное, ваши же, советские? — Как же — наши? Вон они человека испортили…» Во время боев в Москве произошел и первый акт расстрела невооружен ных противников — юнкера стреляли из пулемета по сдавшимся солда там гарнизона Кремля. Но и этот эксцесс был результатом случайности и напряженной, нервной обстановки, а не заранее продуманного плана по уничтожению людей. Большевики были более популярны среди солдат, и получили перевес над своими противниками в живой силе и артиллерии.

2 ноября вооруженное сопротивление прекратилось, и в Москве была уста новлена Советская власть, что было очень важно для ее распространения на всю страну. В ноябре—декабре 1917 г., опираясь на тыловые гарнизоны, большевики победили в большинстве городов России. Крупнейшим очагом сопротив ления установлению Советской власти оказалась область войска Донско го, где действовал атаман А. Каледин и Добровольческая армия во главе с М. Алексеевым и Л. Корниловым. В декабре 1917 г.

Красная гвардия и под державшая большевиков часть казаков развернули наступление против сил Каледина и нанесли им поражение. 29 января Каледин застрелился, а Добровольческая армия отступила на Кубань, где вела партизанские действия. Также потерпел поражение и отступил в степи уральский ата ман А. Дутов. В Сибири действовали казаческие отряды Г. Семенова и др. Но все эти силы контролировали очень незначительные территории на окраинах России, а основная часть страны подчинилась Советской власти. Также просоветские силы вели успешные боевые действия против нацио нальных движений — войск Центральной рады Украины, Туркестанской автономии. Сохранить власть над своим регионом смог только Закавказ ский комиссариат.

В напряженной социально-политической ситуации весны 1918 г. че рез территорию России эвакуировался во Францию корпус, созданный из бывших военнопленных чехов и словаков. В конце мая после произошед шего под Челябинском конфликта между чехословацкими солдатами и австро-венгерскими военнопленными советские власти попытались разо ружить чехословацкие части. 25 мая они восстали. Выступление корпуса было поддержано восстаниями противников Советской власти, в том числе крестьян и рабочих. Поволжье и Урал перешли под власть «Комитета чле нов Учредительного собрания» (Комуч), возникло автономное Сибирское правительство. В ходе майского восстания донского казачества атаманом войска Дон ского 16 мая 1918 г. был избран П. Краснов, Донская армия развернула на ступление на Царицын. Проводился террор против сторонников Советской власти.

Россия раскололась на несколько частей, началась широкомасштабная (фронтальная) гражданская война 1918—1920 гг. К этой войне привели последствия усиливающегося социально-эконо мического кризиса, усугубившегося в результате политики большевизма, направленной на форсированное огосударствление экономики; рост меж национальных противоречий, последствия неудачной для России Первой мировой войны и Брестского мира 1918 г., интервенция государств Центрального блока и Антанты, углубление политической конфронтации в результате разгона Учредительного собрания 1918 г. и оппозиционных большевикам Советов. После заключения Брестского мира тяжесть вве денной 13 мая 1918 г. продовольственной диктатуры ложилась на крестьян Поволжья, Северного Кавказа и Сибири, что создало почву для массовых антисоветских настроений.

Непосредственным началом широкомасштаб ной гражданской войны стало майское восстание на Дону и выступление чехословацкого корпуса с 25 мая 1918 г.

Литература: Вацетис И. И., Какурин Н. Е. Гражданская война 1918—1921. СПб., 2002; Горький М. Несвоевременные мысли. М., 1990; Деникин А. И. Очерки русской смуты. В 5 Т. Париж, Берлин, 1921—1926; М., 1991—2006; Кондратьев Н. Д. Рынок хлебов и его регулирование во время войны и революции. М., 1991; Сопротивление большевизму 1917—1918 гг. М., 2001; Утро Страны Советов. Л., 1988.

Шубин А. В. Великая Российская революция. 10 вопросов. — М.: 2017. — 46 с.

Великая русская революция 1917 года явилась толчком к развертыванию вооруженной борьбы между разными группами населения. Одних революция лишила всего, а другим вроде бы дала все, но не сказала, как это можно получить. Недовольных оказалось больше, чем можно было себе представить. Военно-политические структуры, сформировавшиеся в дни революции, и государственные образования на территории бывшей Российской империи разделились на две группы, за которыми закрепились названия «белые» и «красные». Не остались в стороне и стихийно возникшие военные и общественно-политические группы, которых называли «третья сила» (повстанческие, партизанские отряды и другие). Не остались в стороне от гражданского противостояния в России и иностранные государства, или интервенты.

Этапы и хронология Гражданской войны

До настоящего времени у историков нет единого мнения, как определять хронологию Гражданской войны. Есть специалисты, которые считают, что война началась с Февральской буржуазной революции, другие отстаивают май 1918 года. Также нет окончательного мнения, когда война закончилась.

Следующим этапом можно назвать период до апреля 1919 года, когда расширяется интервенция Антанты. Антанта поставила своей главной задачей поддержать антибольшевистские силы, укрепить свои интересы и решить вопрос, который еще долгие годы беспокоил ее: это боязнь социалистического влияния.

Следующий этап - наиболее активный на всех фронтах. Советская Россия одновременно вела борьбу и с интервентами, и против белых армий.

Причины Гражданской войны

Естественно, нельзя свести начало Гражданской войны к одной причине. Противоречия, которые скопились в обществе к этому времени, зашкаливали. Первая мировая война обострила их до крайности, ценности человеческой жизни были девальвированы.

Немаловажное значение в обострении обстановки имели изменения в государственном политическом строе, особенно разгон Учредительного собрания большевиками, на создание которого многие очень рассчитывали. Большую смуту породили действия большевиков в сельской местности. Был объявлен Декрет о земле, но новые указы свели его к нулю. Национализация и конфискация земельных участков у помещиков породили жесткий отпор со стороны собственников. Буржуазия была также крайне недовольна состоявшейся национализацией и стремилась вернуть фабрики и заводы.

Фактический выход из войны, Брестский мир - все это сыграло против большевиков, что позволило обвинить их в «разрушении России».

Право народов на самоопределение, которое было провозглашено большевиками, способствовало появлению самостоятельных государств. Это тоже вызывало раздражение как предательство интересов России.

Не все были согласны и с политикой новой власти, которая рвала со своим прошлым и с древними традициями. Особенное отторжение вызывала антицерковная политика.

Форм Гражданской войны оказалось много. Восстания, вооруженные столкновения, широкомасштабные операции с участием регулярных армий. Партизанские действия, террор, саботаж. Война была кровопролитной и исключительно долгой.

Основные события Гражданской войны

Предлагаем вам следующую хронику событий Гражданской войны:

1917 год

|

Восстание в Петрограде. Братание рабочих и солдат. Взятие восставшими арсенала, ряда общественных зданий, Зимнего дворца. Арест царских министров. Образование Петроградского совета рабочих депутатов, к которому примыкают выборные представители солдат. |

|

|

Исполком Петроградского совета заключил с Временным комитетом Государственной думы соглашение об образовании Временного правительства, одной из задач которого было управление страной вплоть до созыва Учредительного собрания. |

|

|

С мая 1917 года на Юго-Западном фронте командующим 8-й ударной армией генералом Корниловым Л. Г. начинается формирование добровольческих частей («корниловцы», «ударники» ). |

|

|

Выступление генерала Л. Г. Корнилова, направившего на Петроград 3-й корпус генерала А. М. Крымова («Дикую дивизию») в целях предотвращения возможного выступления большевиков. Генерал потребовал отставки министров-социалистов и ужесточения внутриполитического курса. |

|

|

Отставка министров-кадетов. Керенский отстраняет Корнилова от обязанностей главнокомандующего и объявляет изменником. Он обращается за поддержкой к Советам, которые направляют отряды Красной гвардии на отпор посланным в Петроград воинским частям. |

|

|

Керенский вступает в командование войсками. Попытка военного переворота окончательно предотвращена. |

|

|

Открытый разрыв Петроградского совета с Временным правительством. Начало восстания: захват важнейших пунктов Петрограда красногвардейцами, солдатами и матросами. Отъезд Керенского за подкреплением. |

|

|

Восставшие контролируют практически весь Петроград, кроме Зимнего дворца. ВРК объявляет Временное правительство низложенным. В ночь на 26 октября восставшие занимают Зимний дворец. Тогда же открывает свои заседания II Всероссийский съезд Советов (из 650 делегатов 390 большевиков и 150 левых эсеров). Меньшевики и правые эсеры в знак протеста против начавшегося захвата Зимнего уходят со съезда, тем самым облегчая большевикам принятие решений, утверждающих победу восставших. |

|

|

Начало вооруженного восстания в Москве. |

|

|

Неудачное наступление войск генерала Краснова (подготовленное Керенским) на Петроград. |

|

|

Организация первых контрреволюционных военных формирований на юге России (в частности, Добровольческой армии генералов Алексеева и Корнилова). |

1918 год

|

В Брест-Литовске генерал Гофман в форме ультиматума предъявляет условия мира, выдвинутые центральноевропейскими державами (Россия лишается своих западных территорий). |

|

|

Совет народных комиссаров принял Декрет об организации РККА - большевики начали воссоздавать ранее разрушенную российскую армию. Ее организацией занимается Троцкий , и вскоре она станет действительно мощной и дисциплинированной армией. Набрано большое количество опытных военных специалистов, отменены выборы офицерского состава, в частях появились политические комиссары). |

|

|

После предъявления России ультиматума начато австро-германское наступление по всему фронту; несмотря на то что советская сторона в ночь с 18 на 19 февраля принимает условия мира, наступление продолжается. |

|

|

Добровольческая армия после неудач на Дону (потеря Ростова и Новочеркасска) вынуждена отступить на Кубань (Ледяной поход). |

|

|

В Брест-Литовске подписан Брестский мирный договор между Советской Россией и центральноевропейскими державами (Германией, Австро-Венгрией) и Турцией. По договору Россия теряет Польшу, Финляндию, Прибалтику, Украину и часть Белоруссии, а также уступает Турции Карс, Ардаган и Батум. В целом потери составляют 1/4 населения, 1/4 обрабатываемых земель, около 3/4 угольной и металлургической промышленности. После подписания договора Троцкий уходит с поста наркома иностранных дел и с 8 апреля становится наркомом военно-морских дел. |

|

|

В конце марта на Дону началось антибольшевистское восстание казаков под руководством генерала Краснова |

|

|

Высадка англичан в Мурманске (изначально эта высадка планировалась для отражения наступления немцев и их союзников - финнов). |

|

|

Началась высадка японских войск во Владивостоке, за японцами последуют американцы, англичане и французы. |

|

|

На Украине произошёл переворот, в результате которого при поддержке германской оккупационной армии к власти пришёл гетман Скоропадский. |

|

|

Чехословацкий легион (сформированный примерно из 50 тысяч бывших военнопленных, которые должны были эвакуироваться через Владивосток) встает на сторону противников советского режима. |

|

|

Декрет о всеобщей мобилизации в Красную Армию. |

|

|

8-тысячная Добровольческая армия начала свой второй поход (Второй Кубанский поход) |

|

|

Началось восстание терского казачества под руководством Бичерахова. Казаки нанесли поражение красным войскам и блокировали их остатки в Грозном и Кизляре. |

|

|

Начало наступления белых на Царицын. |

|

|

Начался Ярославский мятеж - антисоветское вооруженное выступление в Ярославле (продолжалось с 6 по 21 июля и было жестоко подавлено). |

|

|

Первая крупная победа Красной Армии: ею взята Казань. |

|

|

Переворот в Омске, совершенный адмиралом Колчаком: свергает Уфимскую директорию, объявляет себя верховным правителем России. Начало наступления Красной Армии в Прибалтике, которое продолжается до января 1919 года. При поддержке РСФСР устанавливаются эфемерные советские режимы в Эстонии, Латвии и Литве. |

1919 год

|

Генерал А. Деникин объединяет под своим командованием Добровольческую армию и донские и кубанские формирования. |

|

|

Красная Армия занимает Киев (Украинская директория Семена Петлюры принимает покровительство Франции). |

|

|

Начало наступления войск адмирала А. В. Колчака, которые продвигаются в направлении Симбирска и Самары. |

|

|

Начинается наступление Восточного фронта - боевые действия красных против белых войск адмирала А. В. Колчака. |

|

|

Наступление белогвардейцев на Петроград. Оно отражено в конце июня. |

|

|

Начало наступления генерала Деникина на Украине и в направлении Волги. |

|

|

Красная Армия выбивает из Уфы войска Колчака, который продолжает отступать и в июле - августе полностью теряет Урал. |

|

|

Начинается Августовское наступление Южного фронта против белых армий генерала Деникина (около 115-120 тысяч штыков и сабель, 300-350 орудий). Главный удар наносился левым крылом фронта - Особой группой В. И. Шорина (9- и 10-я армии). |

|

|

Деникин начинает наступление на Москву. Взяты Курск (20 сентября) и Орел (13 октября), нависла угроза над Тулой. |

|

|

Начало контрнаступления Красной Армии против А. Деникина. |

|

|

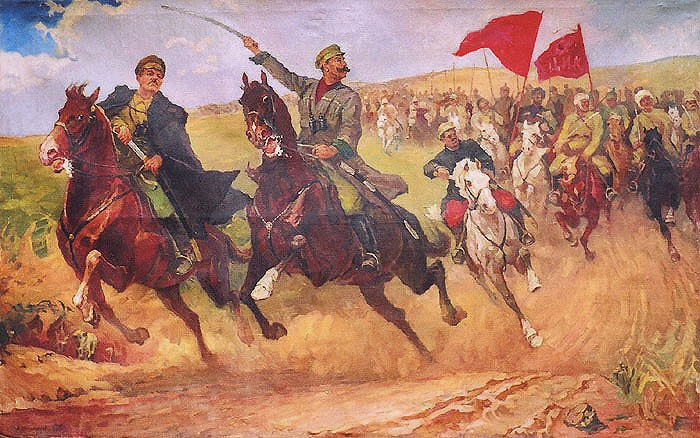

Создана Первая Конная армия из двух конных корпусов и одной стрелковой дивизии. Командующим назначен С. М. Буденный, членами Реввоенсовета - К. Е. Ворошилов и Е. А. Щаденко. |

1920 год

|

Красная Армия начинает наступление под Ростовом-на-Дону и Новочеркасском - Ростово-Новочеркасскую операцию - и вновь занимает Царицын (3 января), Красноярск (7 января) и Ростов (10 января). |

|

|

Адмирал Колчак отказывается от своего титула верховного правителя России в пользу Деникина. |

|

|

Красная Армия вступает в Новороссийск. Деникин отступает в Крым, где передает власть генералу П. Врангелю (4 апреля). |

|

|

Начало Польско-советской войны. Наступление Ю. Пилсудского (союзника С. Петлюры) с целью расширения восточных границ Польши и создания польско-украинской федерации. |

|

|

Польские войска занимают Киев. |

|

|

В войне с Польшей начало контрнаступления на Юго-Западном фронте. Взят Житомир и отобран Киев (12 июня). |

|

|

На Западном фронте разворачивается наступление советских войск под командованием М. Тухачевского, которые в начале августа подходят к Варшаве. По мысли Ленина, вступление в Польшу должно привести к установлению там советской власти и вызвать революцию в Германии. |

|

|

Красная Армия начинает наступление против Врангеля в Северной Таврии, форсирует Сиваш, берет Перекоп (7-11 ноября). |

|

|

Красная Армия занимает весь Крым. Корабли союзников эвакуируют в Константинополь более 140 тысяч человек - гражданских лиц и остатки белой армии. |

|

|

Японские войска благодаря дипломатическим усилиям были выведены из Забайкалья, и в ходе третьей Читинской операции войска Амурского фронта НРА и партизаны нанесли поражение казакам атамана Семёнова и остаткам войск Колчака. |

1921 год

1922 год

Итоги Гражданской войны

Гражданская война закончилась, ее главным итогом стало утверждение советской власти.

За годы войны Красная Армия смогла превратиться в хорошо организованную и хорошо вооруженную силу. Многому она научилась у своих противников, но много появилось и своих талантливых и самобытных командиров.

Большевики активно использовали политические настроения масс, их пропаганда ставила четкие цели, оперативно решала вопросы о мире и земле и др. Правительство молодой республики смогло организовать контроль над центральными губерниями России, где размещались основные военные предприятия. Антибольшевистские силы так и не смогли до конца войны объединиться.

Война закончилась, на всей территории страны, а также в большинстве национальных регионов была установлена власть большевиков. По разным подсчетам, более 15 миллионов человек погибло или умерло из-за болезней и голода. Более 2,5 миллиона человек уехало за границу. Страна находилась в состоянии жесточайшего экономического кризиса. Целые социальные группы были на грани уничтожения, в первую очередь офицерство, интеллигенция, казачество, духовенство и дворянство.

Гражданская война и военная интервенция 1917-1922 годов в России — вооруженная борьба за власть между представителями различных классов, социальных слоев и групп бывшей Российской империи при участии войск Четверного союза и Антанты.

Основными причинами Гражданской войны и военной интервенции явились: непримиримость позиций , группировок и классов в вопросах о власти, экономическом и политическом курсе страны; ставка противников советской власти на свержение ее вооруженным путем при поддержке иностранных государств; стремление последних защитить свои интересы в России и не допустить распространения революционного движения в мире; развитие национально-сепаратистских движений на окраинах бывшей Российской империи; радикализм большевистского руководства, считавшего одним из важнейших средств достижения своих политических целей революционное насилие, и его стремление на практике реализовать идеи "мировой революции".

В результате года в России к власти пришли Российская социал-демократическая рабочая партия (большевиков) и поддержавшая ее (до июля 1918 года) партия левых эсеров, выражавшие в основном интересы российского пролетариата и беднейшего крестьянства. Им противостояли пестрые по своему социальному составу и зачастую разрозненные силы другой (непролетарской) части российского общества, представленные многочисленными партиями, течениями, объединениями и т.п., нередко враждовавшими между собой, но которые придерживались, как правило, антибольшевистской направленности. Открытое столкновение в борьбе за власть между этими двумя основными политическими силами в стране привело к Гражданской войне. Главными орудиями достижения поставленных целей в ней являлись: с одной стороны Красная гвардия (затем Рабоче-крестьянская Красная армия), с другой — Белая армия.

В ноябре-декабре 1917 года советская власть была установлена на большей части территории России, но в ряде регионов страны, главным образом в казачьих областях, местные власти отказались признать советское правительство. В них вспыхнули мятежи.

Во внутриполитическую борьбу, развернувшуюся в России, вмешались и иностранные державы . После выхода России из первой мировой войны германские и австро-венгерские войска в феврале 1918 года оккупировали часть Украины, Белоруссии, Прибалтики и юга России. Чтобы сохранить советскую власть, Советская Россия пошла на заключение Брестского мира (март 1918 года).

В марте 1918 года англо-франко-американские войска высадились в Мурманске ; в апреле — японские войска во Владивостоке. В мае начался мятеж Чехословацкого корпуса, который состоял в основном из бывших военнопленных, находившихся в России и возвращавшихся через Сибирь домой.

Мятеж оживил внутреннюю контрреволюцию. С ее помощью в мае-июле 1918 года чехословаки захватили Среднее Поволжье, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Для борьбы с ними был образован Восточный фронт.

Непосредственное участие войск Антанты в войне было ограниченным . Они в основном несли караульную службу, участвовали в боях против повстанцев, оказывали материальную и моральную помощь Белому движению, выполняли карательные функции. Антанта также установила экономическую блокаду Советской России, захватив важнейшие экономические районы, оказывая политическое давление на нейтральные государства, заинтересованные в торговле с Россией, и введя морскую блокаду. Крупномасштабные военные действия против Красной армии вели только части Отдельного Чехословацкого корпуса.

На юге России с помощью интервентов возникли очаги контрреволюции: белое казачество на Дону во главе с атаманом Красновым, Добровольческая армия генерал-лейтенанта Антона Деникина на Кубани, буржуазно-националистические режимы в Закавказье, на Украине и др.

К лету 1918 года на 3/4 территории страны образовались многочисленные группировки и правительства, выступавшие против советской власти. К концу лета советская власть сохранилась в основном в центральных районах России и на части территории Туркестана.

Для борьбы с внешней и внутренней контрреволюцией советское правительство было вынуждено увеличить численность Красной армии, усовершенствовать ее организационно-штатную структуру, оперативное и стратегическое управление. Вместо завес стали создаваться фронтовые и армейские объединения с соответствующими органами управления (Южный, Северный, Западный и Украинский фронты). В этих условиях советское правительство национализировало крупную и среднюю промышленность, взяло под контроль мелкую, ввело трудовую повинность для населения, продразверстку (политика "военного коммунизма") и 2 сентября 1918 года объявило страну единым военным лагерем. Все эти мероприятия позволили переломить ход вооруженной борьбы. Во второй половине 1918 года Красная армия одержала первые победы на Восточном фронте, освободила территории Поволжья, часть Урала.

После революции в Германии, произошедшей в ноябре 1918 года, советское правительство аннулировало Брестский мир, были освобождены Украина и Белоруссия. Однако политика "военного коммунизма", а также "расказачивание" вызвали в различных регионах крестьянские и казачьи восстания и дали возможность руководителям антибольшевистского лагеря сформировать многочисленные армии и развернуть широкое наступление против Советской республики.

Вместе с тем окончание Первой мировой войны развязало руки Антанте . Высвободившиеся войска были брошены против Советской России. В Мурманске, Архангельске, Владивостоке и других городах высадились новые части интервентов. Резко возросла помощь белогвардейским войскам. В результате военного переворота в Омске была установлена военная диктатура адмирала Александра Колчака, ставленника Антанты. В ноябре-декабре 1918 года его правительством на базе существовавших до этого на Урале и в Сибири различных белогвардейских формирований была создана армия.

Главный удар Антанта решила нанести на Москву с юга . С этой целью в черноморских портах высадились крупные соединения интервентов. В декабре активизировала свои действия армия Колчака, захватившая Пермь, однако части Красной армии, овладев Уфой, приостановили ее наступление.

В конце 1918 года началось наступление Красной армии на всех фронтах. Были освобождены Левобережная Украина, Донская область, Южный Урал, ряд районов на севере и северо-западе страны. Советская Республика организовала активную работу по разложению войск интервентов. В них начались революционные выступления солдат, и военное руководство Антанты поспешно вывело войска из России.

На территориях, занятых белогвардейцами и интервентами, действовало партизанское движение . Партизанские формирования создавались стихийно населением или же по инициативе местных партийных органов. Наибольший размах партизанское движение получило в Сибири, на Дальнем Востоке, Украине и Северном Кавказе. Оно явилось одним из важнейших стратегических факторов, обеспечивших Советской Республике победу над многочисленными врагами.

В начале 1919 года Антанта разработала новый план наступления на Москву, в котором была сделана ставка на силы внутренней контрреволюции и малые, сопредельные с Россией государства.

Основная роль отводилась армии Колчака. Вспомогательные удары наносили: с юга — армия Деникина, с запада — поляки и войска прибалтийских государств, с северо-запада — белогвардейский Северный корпус и финские войска, с севера — белогвардейские войска Северной области.

В марте 1919 года армия Колчака перешла в наступление, нанося основные удары на уфимско-самарском и ижевско-казанском направлениях. Она овладела Уфой и начала быстрое продвижение к Волге . Войска Восточного фронта Красной армии, выдержав удар противника, пошли в контрнаступление, в ходе которого в мае-июле были заняты Урал и в последующие полгода, при активном участии партизан, — Сибирь.

Летом 1919 года Красная армия, не останавливая победного наступления на Урале и в Сибири, отразила наступление созданной на базе белогвардейского Северного корпуса Северо-Западной армии (генерал Николай Юденич).

Осенью 1919 года основные усилия Красной армии были сосредоточены на борьбе с войсками Деникина, развернувшими наступление на Москву. Войска Южного фронта разгромили армии Деникина под Орлом и Воронежем и к марту 1920 года оттеснили их остатки в Крым и на Северный Кавказ. Одновременно провалилось новое наступление Юденича на Петроград, а его армия была разгромлена. Уничтожение остатков войск Деникина на Северном Кавказе Красная армия завершила весной 1920 года. В начале 1920 года были освобождены северные районы страны. Государства Антанты полностью отозвали свои войска и сняли блокаду.

Весной 1920 года Антанта организовала новый поход против Советской России, в котором основной ударной силой выступили польские милитаристы, планировавшие восстановление Речи Посполитой в границах 1772 года, и Русская армия под командованием генерал-лейтенанта Петра Врангеля. Польские войска главный удар наносили на Украине. К середине мая 1920 года они продвинулись до Днепра, где были остановлены. В ходе наступления Красная армия разгромила поляков и в августе вышла к Варшаве и Львову. В октябре Польша вышла из войны.

Войска Врангеля, пытавшиеся прорваться в Донбасс и на Правобережную Украину, были разгромлены в октябре-ноябре в ходе контрнаступления Красной армии. Остатки их ушли за границу. Основные очаги Гражданской войны на территории России были ликвидированы. Но на окраинах она еще продолжалась.

В 1921-1922 годах были подавлены антибольшевистские восстания в Кронштадте, на Тамбовщине, в ряде районов Украины и др., ликвидированы оставшиеся очаги интервентов и белогвардейцев в Средней Азии и на Дальнем Востоке (октябрь 1922 года).

Гражданская война на территории России завершилась победой Красной армии. Территориальная целостность государства, распавшегося после крушения Российской империи, была восстановлена. Вне союза советских республик, основу которого составила Россия, остались только Польша, Финляндия, Литва, Латвия и Эстония, а также Бессарабия, присоединенная к Румынии, Западная Украина и Западная Белоруссия, отошедшие к Польше.

Гражданская война пагубно отразилась на положении страны. Ущерб, нанесенный народному хозяйству, составил около 50 миллиардов золотых рублей, промышленное производство упало до 4-20% от уровня 1913 года, сельскохозяйственное производство сократилось почти вдвое.

Безвозвратные потери Красной Армии составили 940 тысяч (в основном от эпидемий тифа) и санитарные потери — около 6,8 миллиона человек. Белогвардейские войска, по неполным данным, потеряли только в боях 125 тысяч человек. Общие потери России в Гражданской войне составили около 13 миллионов человек.

В годы Гражданской войны наиболее отличившимися военачальниками в Красной Армии были Иоаким Вацетис, Александр Егоров, Сергей Каменев, Михаил Тухачевский, Василий Блюхер, Семен Буденный, Василий Чапаев, Григорий Котовский, Михаил Фрунзе, Ион Якир и др.

Из военных руководителей Белого движения наиболее видную роль в Гражданской войне сыграли генералы Михаил Алексеев, Петр Врангель, Антон Деникин, Александр Дутов, Лавр Корнилов, Евгений Миллер, Григорий Семенов, Николай Юденич, Александр Колчак и др.

Одной из противоречивых фигур Гражданской войны был анархист Нестор Махно . Он был организатором "Революционной повстанческой армии Украины", которая в разные периоды сражалась против украинских националистов, австро-германских войск, белогвардейцев и частей Красной армии. Махно трижды заключал соглашения с советской властью о совместной борьбе с "отечественной и мировой контрреволюцией" и каждый раз нарушал их. Ядро его армии (несколько тысяч человек) продолжало борьбу до июля 1921 года, когда было полностью уничтожено войсками Красной армии.

(Дополнительный

При рассмотрении феномена Гражданской войны в России 1917-1923 гг. весьма часто можно столкнуться с упрощенным взглядом, в соответствии с которым воюющих сторон было только две: «красные» и «белые». На самом же деле всё обстоит несколько сложнее. Реально в войне принимало участие не менее шести сторон, каждая из которых преследовала свои интересы.

Что же это были за стороны, какие интересы они представляли и какова была бы судьба России в случае победы этих сторон? Рассмотрим этот вопрос подробнее.

1. Красные. За трудовой народ!

Первой стороной по праву победителя можно назвать «красных». Само по себе красное движение не было совсем уж однородным, однако из всех воюющих сторон именно данный признак - относительная однородность - была присуща им в наибольшей степени. Красная армия представляла интересы легитимной на тот момент власти, а именно государственных структур, сложившихся после Октябрьской революции 1917 г. Называть указанную власть «большевистской» не вполне верно, т.к. на тот момент большевики и левые эсеры выступали по сути единым фронтом. При желании можно найти значительное количество левых эсеров как на руководящих должностях в государственном аппарате, так и на командных (и рядовых) должностях в Красной армии (не говоря уже о более ранней Красной гвардии). Впрочем, подобное желание возникло позже у партийного руководства, и тех из левых эсеров, кто не успел или (по недальновидности) принципиально не перешел в стан ВКП(б), постигла печальная участь. Но это выходит за рамки нашего материала, т.к. относится к периоду после окончания Гражданской. Возвращаясь к красным как стороне, можно сказать, что именно их сплоченность (отсутствие серьезных внутренних противоречий, единый стратегический взгляд и единоначалие) и легитимность (и, как следствие, возможность проведения массовых призывов) в конечном итоге и принесли им победу.

2. Белые. За веру, царя… или Учредительное собрание? Или Директорию? Или…

Второй стороной конфликта можно с уверенностью назвать то, что получило название «белых». На самом деле, Белая гвардия как таковая, в отличие от красных, не была однородным движением. Все помнят сцену из кинофильма «Неуловимые мстители», когда один из героев произносит в ресторане, наполненном представителями Белого движения, заявление монархического толка? Сразу после этого заявления в ресторане начинается потасовка, вызванная различием политических взглядов публики. Раздаются возгласы «Да здравствует Учредительное собрание!», «Да здравствует Свободная Республика!» и т.д. У Белого движения реально не было единой политической программы и каких-либо долгосрочных целей, а объединяющей идеей выступала идея военного поражения красных. Есть мнение, что в случае (маловероятном) военной победы белых в том виде, в каком они этого хотели (т.е. свержение правительства Ленина), Гражданская война продолжалась бы еще не один десяток лет, ибо любители и ценители «вальсов Шуберта и хрустов французской булки» немедленно вцепились бы в глотку «справедливоискателям» с их идеей Учредительного собрания, которые, в свою очередь, с удовольствием бы «пощекотали штыками» сторонников военной диктатуры а ля Колчакъ, у которых на французские булки под Шуберта была политическая аллергия.

3. Зелёные. Бей белых, пока не покраснеют, бей красных, пока не почернеют, а заодно грабь награбленное

Третьей стороной конфликта, о которой сейчас помнят лишь специалисты и немногие энтузиасты темы, является та сила, для которой война, особенно гражданская, является настоящей питательной средой. Имеются в виду «крысы войны» - различные бандформирования, весь смысл деятельности которых сводится по сути к вооруженному грабежу мирного населения. Что характерно, в ту войну этих «крыс» развелось столько, что они даже получили свой цвет, как и две основные стороны. Так как основная часть этих «крыс» была армейскими дезертирами (носившими форму), а основным местом их обитания - обширные леса, их назвали «зелеными». Обычно зеленые не имели никакой идеологии, кроме лозунга об «экспроприации экспроприированного» (а зачастую - просто экспроприации всего, до чего можно дотянуться), исключение составляет лишь махновское движение, придавшее своей деятельности идеологическую основу анархизма. Известны случаи сотрудничества зеленых с другими сторонами - как с красными (к середине 1919 года вооруженные силы Советской Республики имели название «Рабоче-крестьянская Красно-Зеленая армия»), так и с белыми. Стоит опять упомянуть батьку Махно с известной фразой «Бей белых, пока не покраснеют, бей красных, пока не почернеют». У Махно был флаг ЧЕРНОГО цвета, несмотря на принадлежность оного персонажа к зеленому движению. Помимо Махно, при желании можно вспомнить с десяток полевых командиров зеленых. Что характерно, большинство из них активно действовало на Украине, и нигде более.

4. Сепаратисты все мастей. Бухарский эмир Акбар и за вильну Украину в одном флаконе

В отличие от зеленых, данная категория граждан очень даже имела идеологическую основу, причем единую - националистическую. Естественно, первыми представителями данной силы стали граждане, проживавшие в Польше и Финляндии, а следом за ними - заботливо выпестованные австро-венграми носители идей «украинства», чаще всего не знающие даже украинского языка. Данное движение на Украине достигло столь эпического накала, что даже не сумело организоваться в нечто целое, а так и существовало в виде двух группировок - УНР и ЗУНР, причем если первые были хоть как-то договороспособны, то вторые от зеленых отличались примерно как Джебхат ан-Нусра (запрещена на территории РФ) от ИГИЛ (запрещена на территории РФ), то есть просто немного по-другому идеологически пахли, а головы мирному населению резали точно так же. Несколько позже (когда Турция пришла в себя после английской кампании на БВ) появились граждане указанной категории в Средней Азии, причем их идеология была ближе к зеленым. Но всё же они имели свою идеологическую основу (то, что сейчас называется религиозным экстремизмом). Судьба всех указанных граждан одинакова - пришла Красная армия и всех примирила. С судьбой.

5. Антанта. God Save the Queen во имя Микадо

Не забываем, что Гражданская война по сути являлась частью Первой мировой - во всяком случае, по времени совпадала. Воюют, значит, Антанта с Тройственным, а тут бац - революция в крупнейшей державе Антанты. Естественно, у остальной Антанты возникает ряд закономерных вопросов, первым из которых является «А почему бы и не откусить?» И решили откусить. Если вы считаете, что Антанта была исключительно на стороне Белых, то вы глубоко заблуждаетесь - она была на своей стороне, и войска Антанты, как и прочие стороны, сражались против всех остальных, а не поддерживали одну из вышеуказанных сил. Реальная помощь Антанты белым заключалась лишь в поставках военно-материальных ценностей, в первую очередь обмундирования и продуктов питания (даже не и боеприпасов). Дело в том, что руководство стран Антанты до конца Гражданской войны так и не определилось, какой из оттенков белого легитимнее и кого конкретно (Колчака? Юденича? Деникина? Врангеля? Унгерна?) стоит по-настоящему поддержать в военном плане. В итоге войска Антанты были представлены в ходе войны, скажем так, ограниченными экспедиционными контингентами, которые вели себя ровно так же, как зеленые, но носили при этом иностранную форму и знаки различия.

6. Германия и примкнувшая (штык к винтовке) Австро-Венгрия. Gott mit…

Продолжая тему Первой мировой. Германия неожиданно (а может, и ожидаемо: слухи о финансировании ряда политических сил в России того периода разные ходят) обнаружила, что войска противника на Восточном фронте отчего-то массово дезертируют, а новое правительство России весьма жаждет заключить мир и выйти из авантюры под названием Первая мировая. Мир был вскоре заключен, и германские войска оккупировали территории, занятые гражданами из п. 4. Правда, ненадолго. Тем не менее, они успели отметиться боевыми действиями практически со всеми перечисленными выше силами.

И ведь что характерно - такое положение дел, а именно множество воюющих сторон, всегда складывается во время любой гражданской войны, а не только войны 1917-23 гг.

СодержаниеXX век для России стал временем потрясений и кардинальных перемен, вызванных падением эпохи самодержавия, возвышением на политическом Олимпе партии большевиков, участие в кровавой братоубийственной войне, конечно же не стоит забывать о двух мировых войнах, которые стали для государства тяжелым испытанием, особенно Вторая Мировая. Не стоит, конечно же забывать о том, какие напряженные отношения были между СССР и США, заключенные в рамки Холодной войны, перестройку, падение великого СССР.

Феномен Гражданской войны

Современный ученый мир весь изводится от сомнений и противоречий, когда речь заходит о Гражданской войне в России. Историки до сих пор не могут между собою договориться и заключить прошедший военный период в определенные временные рамки, вследствие чего датировкой (ориентировочной) для такого события считаются такие числа, как 25 октября 1917 года по 16 июля 1923 года.

Современный ученый мир весь изводится от сомнений и противоречий, когда речь заходит о Гражданской войне в России. Историки до сих пор не могут между собою договориться и заключить прошедший военный период в определенные временные рамки, вследствие чего датировкой (ориентировочной) для такого события считаются такие числа, как 25 октября 1917 года по 16 июля 1923 года.

Данное событие по сути своей является рядом вооруженных конфликтов, происходивших между разнообразными государственными образованиями и группами, разделяющимися в свою очередь по этническому, социальному и политическому характеру. Война была сформирована из конфликтов на территории бывшей уже к тому времени Российской Империи в ходе прихода к власти большевистской партии в октябре 1917 года.

Гражданская война стала конечным итогом кризиса, возникшего в ходе революционных действий. Это событие является не только следствием политических противоречий: жизнь простого народа в России всегда была омрачена бедственным тяжелым положением, народ до крайности довел царский режим, классовое неравенство, участие в Первой Мировой войне.

Преобразования в государстве не могли пройти бесследно, на фоне смены власти и установления новых порядков и правил обязательно должны были найтись люди, которых новшества совсем не устраивали, они всем своим видом показывали, что прежняя жизнь им более близка по духу, нежели советские кардинальные преобразования.

Причины

Как не имеется у ученых точных сведений, относящихся к конкретной хронологии военных действий, так нет также и единого мнения касательно причин, влияющих на разжигание военных действий.

Как не имеется у ученых точных сведений, относящихся к конкретной хронологии военных действий, так нет также и единого мнения касательно причин, влияющих на разжигание военных действий.

Однако многие историки склоняются к тому, что война могла возникнуть вследствие:

- Разгона большевиками Керенского и его сторонников (членов Учредительного собрания). Царский режим свергнут, на его месте уже утвердилась новая власть, которую поспешили свергнуть в свою очередь большевики, конечно же, подобный ход событий мог привести к подобным действиям. Мгновенно стала появляться старая знать, которая была верна идеалам императорской семьи, они мечтали восстановить былой режим и изгнать прочь из государства Ленина и его сподвижников с их насильственно навязываемыми новыми идеалами.

- Стремления новых владельцев России (большевиков) всеми силами удержаться на новом занимаемом месте. Естественно, адепты ленинского учения желали крепко укорениться на занимаемом ими поприще, поэтому они старались, как могли, пропагандировать советское учение, сопровождая его различными лозунгами. Эти люди за свои светлые идеи готовы были и убить своих врагов, дабы смог наступить социализм.

- Готовности борьбы белых и красных. В Гражданской войне оба противоборствующих лагеря имели огромное количество сторонников, которые пытались добиться для себя идеальных условий к существованию.

- Национализации предприятий, продовольствия, банков, предпринимательской сферы. При царском режиме многим людям жилось вольготно, это касается заводчиков, мануфактурщиков, купцов (особенно 1 гильдии). В один миг для них перекрывается кислород их трудовой деятельности, эти люди, конечно же, не стали мириться с новым режимом, они выступили с резкой критикой большевизма.

- Раздачи земель нищим и обездоленным. Хотя крепостное крестьянство было упразднено еще в XIX веке, немногие крестьяне имели свою собственную землю, они продолжали трудится на господ. Ленин распорядился о том, чтобы земли у богатых людей активно изымались и раздавались остро нуждающимся. На фоне этого стали образовываться совхозы и колхозы, куда также стала входить отобранная земля. Аграрный вопрос мог быть тем самым острым камнем преткновения между большевиками и их оппонентами и привести к гражданской войне, так как он тесным образом был связан с раскулачиванием зажиточных крестьян и землевладельцев.

- Подписание унизительного Брестского мира, который не устраивал население Российской империи (терялось большое количество земель).

Этапы военных действий

Традиционно Гражданскую войну принято разделять на 3 этапа, заключенных в определенные хронологические рамки.

Традиционно Гражданскую войну принято разделять на 3 этапа, заключенных в определенные хронологические рамки.

- Октябрь 1917 – ноябрь 1918 года. Данный этап начался еще тогда, когда весь цивилизованный мир вовсю принимал непосредственное участие в Первой Мировой войне. В этом временном отрезке происходило формирование противоборствующих сил и образование между ними основных фронтов вооруженных столкновений. Как только у руля правительственного корабля оказались большевики, так сразу же в противовес партии возникает и оппозиция для них в лице белогвардейцев, в ряды которых входили офицеры, духовенство, казачество, помещики и прочие иные зажиточные люди, не пожелавшие по личным соображениям добровольно расстаться с денежными средствами и имуществом.

Так как этот этап был сопряжен вместе с действиями, протекающими в Европе, то уж явно событие подобного масштаба просто не могло приковать к себе взгляды участниц Антанты и Тройственного Союза.

Сама Гражданская война началась с противостояния правящего нового политического режима старому в виде локальных стычек, переросших со временем в театры военных действий. - Ноябрь 1918 – конец марта/начало апреля 1920 года. В этот временной отрезок между рабоче-крестьянской красной армией и белогвардейским движением произошли наиболее главные, а вместе с тем и самые значимые, боевые сражения. Первая мировая война окончена, русские войска возвращаются на Родину, где их ждет новое событие – война уже гражданская.

Первоначально фортуна оказывала свое расположение и симпатию белым, а потом ей приглянулись и красные, которые к концу второго этапа военных действий смогли распространиться практически по всей территории государства. - Март 1920 – октябрь 1922 года. Борьба на данном этапе проходит уже на самых окраинах страны. С этого момента происходит установление Советской власти повсеместно, отныне данному политическому строю не угрожает ничего.

Основные фигуранты военных действий: красные против белых

Многие люди, конечно же знают и кто такие «красные», и кто такие «белые», и что из себя представляла сама Гражданская война.

Многие люди, конечно же знают и кто такие «красные», и кто такие «белые», и что из себя представляла сама Гражданская война.

Откуда же взялись эти два противоборствующих друг другу политизированных лагеря: На самом деле, все очень просто: белые – приверженцы старого режима, верные слуги монархии, жуткие собственники земли и всевозможных богатств, которые столь необходимы простому народу, а красные – это по сути своей и есть сам простой народ, рабочие, депутаты-большевики, крестьяне. Такая информация имеется в каждом учебнике истории, независимо от того, кто является автором учебного пособия, да и фильмов в прежние времена на данную тематику было снято немало.

На самом деле белогвардейцы монархистами как таковыми не являлись. Император Николай II от престола уже был отречен, его брат Михаил от завещанного престола отказался сам, так что все белогвардейское движение, имеющее некогда военное обязательство перед монаршей семьей, его же и были лишены, ведь присягать на верность было уже некому. Вследствие того, что офицеры и казачество от присяги были освобождены они на самом деле, хоть и поддерживали монаршую власть, были противниками большевистского строя и боролись в первую очередь за имущество собственное, а уж потом за идею.

Цветовое различие также является очень интересным фактом, имевшим место быть в истории. У большевиков действительно было красное знамя, и их армия называлась красной, а вот у белогвардейцев белого флага не было, соответствовала названию лишь форма.

Великие революционные события уже потрясали прежде мир, чего только стоит Французская Буржуазная. Вот именно тогда приверженцы короля таскали повсюду за собой полотнище белого цвета, символизирующее флаг монарха. Противостоящая ей сила, состоявшая из буржуа, крестьянства, простого плебса, захватив какой-нибудь объект, предварительно отбив его у французских военных, сторонники революции вывешили под окном полотно красного цвета, указывая на то, что это строение мол уже занято.

Вот по такой подобной аналогии принято и разграничивать две противоборствующие силы, действовавшие в России в условиях Гражданской войны.

На самом деле большевистской политической машине противостояли сторонники Временного Правительства, зажиточные люди, иные политические партии в лице анархистов, демократов, эсеров, кадетов.

Термин «белые» был применим к главному врагу большевиков в Гражданской войне.

Предыстория военных действий

В феврале 1917 года происходит формирование Временного комитета на базе Государственной Думы и Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. Одновременное появление на политической арене государства двух мощнейших правительственных сил могло только знаменовать собой жестокую конфронтацию в виде двоевластия.

В феврале 1917 года происходит формирование Временного комитета на базе Государственной Думы и Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. Одновременное появление на политической арене государства двух мощнейших правительственных сил могло только знаменовать собой жестокую конфронтацию в виде двоевластия.

Следующие событий происходили так: император 2 марта под давлением отрекается от престола, а его брат Михаил, которому власть должна была прийти вследствие личного решения (естественно же под давлением определенных лиц), также не проявил особого интереса к трону и поспешил от него отказаться.

Временный комитет совместно с исполкомом Петроградского совета спешит сформировать Временное Правительство, которое должно было в своих руках сосредоточить бразды управления государством.

Александр Керенский пытался занять свое прочное место на политическом поприще, пытаясь запретить деятельность большевистской партии. Естественно сподвижники Ильича терпеть подобное отношение к себе не стали и начали стремительно разрабатывать план разгона Временного Правительства. Как только большевики начали свои движения, на Юге России начинает в противовес им образовываться белогвардейская армия во главе со знаменитым офицером Лавром Корниловым, генералом от инфантерии.

Чехословаки

Восстание на первом этапе войны Чехословакского корпуса стало отправной точкой военизированных действий, направленной против большевизма.

Восстание на первом этапе войны Чехословакского корпуса стало отправной точкой военизированных действий, направленной против большевизма.

Бедные чехословаки, разбредясь практически по всей Транссибирской магистрали, мирно направлялись на Дальний Восток, дабы оттуда они могли направиться во Францию для борьбы с Тройственным союзом. Однако добраться без проблем туда они не смогли. Министр иностранных дел Г. В. Чичерин под давлением германского правительства был вынужден остановить путешествие легионеров. Те в свою очередь решили, что русское правительство вместо обещанной отправки начнет выдавать их врагу. Участь подобного характера, конечно же, чехословаков не прельщала, они ответили на подобное решение восстанием, впоследствии подорвав большевистский авторитет. Действия легионеров привели к образованию оппозиционных для большевиков организаций (Временное Сибирское правительство и так далее).

История войны

Данное событие является противостоянием одной политической силы другой. На сторонах обоих противников было задействовано огромное количество людей, обоими армиями управляли талантливые военачальники.

Данное событие является противостоянием одной политической силы другой. На сторонах обоих противников было задействовано огромное количество людей, обоими армиями управляли талантливые военачальники.

Исход данных сражений мог быть совершенно любым: вплоть до победы белогвардейцев и возможного установления монархистского строя. Однако победили большевики, в государстве стали устанавливаться новые порядки.

Причины победы

Огромное количество советских историков склонялось к тому мнению, что большевики смогли победить по той причине, что их активно поддерживали угнетенные классы, которые пытались найти свое место в обществе.

Огромное количество советских историков склонялось к тому мнению, что большевики смогли победить по той причине, что их активно поддерживали угнетенные классы, которые пытались найти свое место в обществе.

Несмотря на то, что белогвардейцев тоже было довольно таки немалое количество, их участь оказалась крайне печальной. Все тот же простой народ выступал против помещиков, богачей и урзупаторов, которые еще вчера издевались над крестьянами и рабочим классом, заставляя их трудиться в полную меру за мизерную оплату труда. Поэтому на захваченных белыми территориях, тех по большей части встречали как врагов, всеми силами пытались белых выдворить из захваченных территорий.

У белогвардейцев не было единой дисциплины в армии, не было главного руководителя армией. Генералы сражались со своими войсками по всей российской территории, отстаивая в первую очередь со своими солдатами свои личностные интересы.

Красноармейцы же шли в бои с четко выраженной целью, они боролись за общие взгляды и идеи, отстаивая права не отдельно взятого человека, но всего угнетенного и обездоленного народа.

Последствия войны

Гражданская война в России стала для людей очень тяжелым испытанием. Во многих источниках историки называют ее «братоубийственной». Действительно, военные действия захватывали людей так, что в одной семье могли быть приверженцы и большевиков, и белогвардейцев, тогда нередко брат шел на брата, а отец на сына.

Гражданская война в России стала для людей очень тяжелым испытанием. Во многих источниках историки называют ее «братоубийственной». Действительно, военные действия захватывали людей так, что в одной семье могли быть приверженцы и большевиков, и белогвардейцев, тогда нередко брат шел на брата, а отец на сына.

Война унесла большое количество человеческих жизней, она также стала причиной разрушения экономического строя в государстве. Люди из городов стали массово возвращаться в деревни, пытаясь выжить и не умереть голодной смертью.

Красный и белый террор

Стоит только посмотреть несколько фильмов о Гражданской войне, так сразу же можно по их сюжету сделать следующий вывод: Красная армия – истинные защитники своей Отчизны, они борцы за светлое будущее, ведомые в бой С. М. Буденным, В. К. Блюхером, М. В. Фрунзе и другими командирами, и все в таком роде, а вот белогвардейцы – наоборот, герои крайне отрицательные, они живут старыми пережитками, пытаясь ввергнуть государство во мрак монархии и так далее.

Стоит только посмотреть несколько фильмов о Гражданской войне, так сразу же можно по их сюжету сделать следующий вывод: Красная армия – истинные защитники своей Отчизны, они борцы за светлое будущее, ведомые в бой С. М. Буденным, В. К. Блюхером, М. В. Фрунзе и другими командирами, и все в таком роде, а вот белогвардейцы – наоборот, герои крайне отрицательные, они живут старыми пережитками, пытаясь ввергнуть государство во мрак монархии и так далее.

«Белым террором» в отечественной истории принято называть ряд мер, направленных на пресечение деятельности большевистской партии, он включает в себя репрессированные законодательные акты и радикальные меры, которые в свою очередь были направлены на:

- представителей советской власти,

- людей, большевикам сочувствующим.

В современной российской историографии имеется понятие «белого террора», на самом же деле это словосочетанием устойчивым термином по сути своей даже и не является. Белый террор – образ собирательный, он большевиками применялся для обозначения белогвардейской политики.

Да, в белогвардейской армии, хоть и разрозненной (так как не было единого главнокомандующего) имелись жестокие меры борьбы с противником.

- Революционные политические настроения следовало уничтожать на корню.

- Большевистское подполье и вместе с ними представителей партизанского движения надлежало убивать.

- Такой же точно участи и подвергались люди, служившие в рядах Красной Армии.

Однако на самом деле белогвардейцы столь жестокими людьми то и не были, вернее степень их жестокости сопоставима с жестокостью бойцов Красной Армии и их руководителей.

Однако на самом деле белогвардейцы столь жестокими людьми то и не были, вернее степень их жестокости сопоставима с жестокостью бойцов Красной Армии и их руководителей.

И Л. Г. Корнилов, и А. Д. Деникин, и А. В. Колчак пытались установить в армиях им подчиненных жесткую дисциплину, которая не терпела никаких отклонений от установленного ими регламента – нарушения карались нередко смертной казнью.

Красный террор является не менее жестокой политикой теперь уже большевиков, направленной на уничтожение врага. Чего стоит только расстрел царской семьи в июле 1918 года. Тогда были зверски убиты не только члены царской семьи, но также и их верные слуги, которые пожелали остаться подле своих господ и разделить их участь.

Пришедшие к власти большевики отрицали религию, которая на протяжении большого количества времени была неотъемлемой частью государства. С приходом большевизма религия перестала котироваться в человеческом обществе, практически все священнослужители подверглись гонениям и репрессиям со стороны новой власти. В зданиях церквей и храмов стали устраиваться клубы, избы-читальни, библиотеки, комсомольские штабы. Страна претерпевала ужасные времена, хозяйки в сельской местности тяжело переживали разрыв власти с религией, они, как и прежде, тайком продолжали читать молитвы, прятали иконы. Быть религиозным человеком во время Гражданской войны было крайне опасно, так как можно было легко навлечь за подобные убеждения беду.

В рамки красного террора входит и насильственное отбирание хлеба у зажиточных крестьян, которых большевики называли кулаками. Эти операции проводились непосредственно карательными продовольственными отрядами, которые могли в случае неповиновения даже убить неподчинившегося им человека.

И белые, и красные стали причиной смерти огромного количества людей, погибших не от пули или штыка в военном столкновении, а погибших из-за неподчинения и неповиновения той, либо иной противоборствующей силе.

Зеленоармейцы

Особняком в Гражданской войне стоит армии Нестора Махно, которая получила название зеленой армии. Приверженцы Махно стали противоборствующей силой, выступающей против белогвардейцев и красноармейцев, а также лиц им сочувствующих. Армию составили крестьяне и казачество, уклонившееся от всеобщей мобилизации в ряды белогвардейских или красноармейских войск. Махновцы (зеленые) выступали за государство без монархии, но под присмотром влиятельного анархиста (Нестор Махно принадлежал именно к этому политическому течению).

Особняком в Гражданской войне стоит армии Нестора Махно, которая получила название зеленой армии. Приверженцы Махно стали противоборствующей силой, выступающей против белогвардейцев и красноармейцев, а также лиц им сочувствующих. Армию составили крестьяне и казачество, уклонившееся от всеобщей мобилизации в ряды белогвардейских или красноармейских войск. Махновцы (зеленые) выступали за государство без монархии, но под присмотром влиятельного анархиста (Нестор Махно принадлежал именно к этому политическому течению).

Итог

Гражданская война в России стала для людей катастрофическим потрясением. Еще недавно они сражались на европейской территории с Тройственным союзом, а уже сегодня, вернувшись на Родину, вынуждены были вновь взять в руки оружие и отправиться воевать с новым врагом. Война расколола не только общество России, она расколола многие семьи, в которых одни поддерживали Красную Армию, а другие – белогвардейцев.

Гражданская война в России стала для людей катастрофическим потрясением. Еще недавно они сражались на европейской территории с Тройственным союзом, а уже сегодня, вернувшись на Родину, вынуждены были вновь взять в руки оружие и отправиться воевать с новым врагом. Война расколола не только общество России, она расколола многие семьи, в которых одни поддерживали Красную Армию, а другие – белогвардейцев.

Война за установление своих личностных интересов была выиграна большевиками благодаря поддержке исключительно простого народа, мечтавшего о лучшей жизни.