Живые организмы

Неклеточные Клеточные

Вирусы Прокариоты Эукариоты

(доядерные) (ядерные)

Бактерии Грибы Растения Животные

Признаки живой природы:

Обмен веществ и энергии (дыхание, питание, выделение)

Наследственность и изменчивость

Самовоспроизведение (размножение)

Индивидуальное развитие (онтогенез), историческое развитие (филогенез)

Движение

Состав – органические (белки, жиры, углеводы, НК) и неорганические вещества (вода и минеральные соли).

БОТАНИКА И ЗООЛОГИЯ

Характеристика царств живой природы

2. Не имеют клеточного строения, вне клетки – в виде кристалла .

3. Строение – ДНК или РНК – снаружи белковая оболочка – капсид, реже имеется углеводно-липидная оболочка (у вируса герпеса и гриппа).

4. Сходство с живыми организмами – размножаются (удвоение ДНК), характерна наследственность и изменчивость.

5 . Сходство вирусов с неживыми системами

- не делятся, не растут, не характерен обмен веществ, нет собственного механизма синтеза белка.

. Сходство вирусов с неживыми системами

- не делятся, не растут, не характерен обмен веществ, нет собственного механизма синтеза белка.

2. Бактерии (Левенгук в 1683 – бактерии зубного налета)

1. одноклеточные или колониальные организмы, не имеющие оформленного ядра

2. не имеют сложных органоидов – ЭПС, митохондрий, аппарата Гольджи, пластид.

3. по форме разнообразные – кокки (круглые), спириллы, бациллы (палочковидные), вирионы (в виде дуги).

4. имеют клеточную стенку из белка муреина и слизистую капсулу из полисахаридов, в цитоплазме расположен нуклеоид с кольцевой молекулой ДНК, имеются рибосомы.

5. размножаются делением пополам каждые 20-30 минут, при неблагоприятных условиях образуют споры (толстая оболочка)

6. питание – автотрофы (синтезируют органические вещества из неорганических): а)фототрофы (в процессе фотосинтеза) – цианеи, б)хемотрофы (в процессе химических реакций) – железобактерии;

гетеротрофы (используют готовые органические вещества): а)сапрофиты (питаются мертвыми органическими остатками) – бактерии гниения и брожения,

б)симбионты (органические вещества получают в результате симбиоза с другими организмами) – клубеньковые бактерии бобовых (они усваивают азот из воздуха и передают его бобовым растениям, те взамен обеспечивают их орг.веществами),

7. Значение бактерий – положительное – клубеньковые бактерии обогащают почву нитратами и нитритами, усваивая азот из воздуха; бактерии гниения утилизируют погибшие организмы; молочнокислые бактерии используют в промышленности для получения кефира, йогурта, силоса, кормовых белков, в обработке кожи.

Отрицательное

– вызывают порчу продуктов (гнилостные бактерии), возбудители опасных заболеваний - пневмония, чума, холера.

3. Грибы

1. Особенности строения – тело состоит из гиф, образующих мицелий (грибницу), размножаются почкованием (дрожжи), спорами, вегетативно (частями мицелия), половым путем.

2. Сходство с растениями – неподвижны, всасывают питательные вещества всей поверхностью тела, неограниченный рост, имеется клеточная стенка (состоит их хитина), размножаются спорами.

5. Виды грибов – см. пункт 6- «питание».

4. Растения

1.Неподвижны – имеют прочную клеточную стенку из целлюлозы, мало митохондрий.

2. Неограниченный рост – растут всю жизнь

3. Запасное питательное вещество – крахмал

4. Питание – автотрофы (питаются неорганическими веществами за счет фотосинтеза). Питание с помощью всасывания всей поверхностью тела.

5. Особенности растительной клетки – 1.наличие пластид (хлоропластов – функция фотосинтеза, лейкопластов – накопление веществ, хромопластов – обеспечивают окраску плодов, цветов); 2. крупных вакуолей (запасающая функция); 3. мало митохондрий; 4. имеется клеточная стенка из целлюлозы; 5. нет микротрубочек.

5. Животные

1. Подвижные в большей своей части – много митохондрий, тонкая оболочка.

2. Ограниченный рост – до половой зрелости

3. Запасное вещество – гликоген (в мышцах и печени)

5. Особенности животной клетки – нет пластид, вакуоли мелкие – выполняют выделительную функцию у водных животных, тонкая оболочка, микротрубочки – для построения веретена деления при митозе и мейозе.

6. характерна раздражимость, рефлекс.

Классификация растений и животных. Систематика.

Классификация – распределение организмов по группам.

Систематика

– наука, занимающаяся классификацией

|

Систем.категория |

животные |

растения |

|

надцарство |

Ядерные (доядерные) |

ядерные |

|

царство |

Животные (растения, грибы) |

растения |

|

подцарство |

Многоклеточные (одноклеточн) |

многоклеточные |

|

Тип (отдел) |

Хордовые (простейшие, плоские черви, круглые, кольчатые черви,членистоногие, моллюски) |

Цветковые (водоросли, мохообразые, папоротникообразые, голосеменные) |

|

класс |

Млекопитающие (рыбы, земноводные, рептилии, птицы) |

Однодольные (двудольные) |

|

отряд |

Хищные (грызуны, рукокрылые, приматы, (не)парнокопытные, ластоногие, китообразные) |

- |

|

семейство |

лисьи |

Лилейные (злаковые, розоцветные, пасленовые, бобовые) |

|

род |

лиса |

ландыш |

|

вид |

Лиса обыкновенная |

Ландыш майский |

5.Усложнение и высокая степень дифференциации вегетативных органов и тканей.

Семейства цветковых (покрытосеменных). Классы.

Класс двудольные

|

Признак |

Розоцветные |

пасленовые |

бобовые |

|

цветок |

Ч 5 Л 5 Т ∞ П 1 (чашелистиков-5, лепестков-5, тычинок – много, пестик -1 или мпного)

|

Ч(5) Л(5) Т(5) П 1 (5 сросшихся лепестков и 5сросшихся чашелистиков, 5 сросшихся тычинок, 1 пестик).

|

Ч 5 Л 1+2+(2) Т (9)+1 П 1 (5 сросшихся чашелистиков; 5 лепестков: два нижних срастаются, образуя «лодочку», верхний -самый большой - парус, боковые 2 – весла; тычинок -10, 9 из них срастаются, пестик-1) |

|

плод |

Костянки, орешек |

Ягода, коробочка |

боб |

|

Соцветие |

Кисть, простой зонтик, щиток |

Завиток, кисть, метелка |

Кисть, головка |

|

примеры |

Яблоня, шиповник, роза, земляника |

Картофель, табак, паслен черный, томат |

Горох, соя, клевер, чина, бобы, люпин, вика |

|

Признак |

Крестоцветные |

сложноцветные |

Злаковые - однодольные |

|

цветок |

Ч 2+2 Л 2+2 Т 4+2 П 1 (чашелистиков 2+2, лепестков 4 тычинок 6 , пестик -1)

|

Цветки 4 типов: трубчатые, язычковые, ложно-язычковые, воронковидные. Л(5) Т (5) П 1 Вместо чашечки – пленки или хохолки. |

О 2+(2) Т 3 П 1 Околоцветник – 2+2 |

|

плод |

Стручок, стручочек |

семянка |

зерновка |

|

соцветие |

кисть |

корзинка |

Сложный колос, метелка, початок |

|

примеры |

Капуста, редька, репа, горчица, сурепка, ярутка |

Подсолнух, ромашка, василек, пижма, георгин, астра, одуванчик, полынь |

Рожь, просо, ячмень, мятлик, костер, кукуруза, сорго |

Сравнение классов растений.

|

Признаки |

Класс двудольные |

Класс однодольные |

|

1. зародыш семени |

Имеет 2 семядоли |

1 семядоля |

|

2. корневая система |

Стержневая корневая систем |

Мочковатая корн. система |

|

3.стебель |

Утолщается за счет камбия |

Камбий отсутствует |

|

4. листья |

Жилкование сетчатое, листья простые и сложные |

Жил параллельное и дуговое, листья - простые |

|

5. цветок |

Двойной околоцветник (чашечка и венчик), кратно 5 |

Простой околоцветник (нет чашечки), кратно 3 |

|

6. жизненная форма |

Деревья, кустарники, травы |

травы |

Строение цветковых растений

Вегетативные органы (обеспечивают рост и развитие)

1. Листья. – органы воздушного питания – фотосинтез; испарение воды через устьица; газообмен, участие в вегетативном размножении.

1)Листья бывают простые (1 листовая пластинка - береза) и сложные (каштан, рябина)

2)Видоизменения листьев – усы (вьюнок), иглы (барбарис), колючки (кактус)

3)Жилкование листьев – сетчатое (двудольные растения), параллельное и дуговое(однодольные).

4)Листорасположение – очередное, супротивное, мутовчатое, розетка.

2. Корень - закрепление растения в почве, всасывание минеральных веществ и воды,

Запасание веществ – крахмала, сахара, синтез гормонов, вегетативное размножение.

1)Виды корневых систем – стержневая (двудольные) и мочковатая (однодольные).

2)Видоизменения корней – корнеплоды (морковь, свекла), корневые клубни (георгин), – запасающая функция – накапливают сахара, крахмал; воздушные корни (орхидеи).

3. Стебель – выносит листья к свету; является опорой, осуществляет фотосинтез, запасает вещества.

1)Кора – защитная, механическая функция; луб(флоэма) состоит из ситовидных трубок –проводят вниз органические вещества; камбий – обеспечивает утолщение стебля, клетки его активно делятся весной - летом; древесина(ксилема) состоит из сосудов(проводят вверх воду и минеральные вещества), трахеид и механических волокон; сердцевина – запасающая функция, заполнена паренхимой.

2)

Видоизменения стебля –

корневище (пырей), луковица (тюльпан, лук), клубень (картофель) – имеют пазушные почки, верхушечная почка, видоизмененные листья, придаточные корни

Генеративные органы – обеспечивают размножение растений.

4 . Цветок - для размножения – опыление, оплодотворения, формиров. плода и семени

Соцветия – мелкие цветки, собранные вместе.(привлечение насекомых, опыление)

Передвижение воды и минеральных веществ вверх по растению (по сосудам древесины)

осуществляется благодаря корневому давлению и сосущей силы, возникающей при испарении воды листьями

Передвижение органических веществ вниз по растению (по ситовидным трубкам луба)

осуществляется благодаря разности концентрации и давления в клетках.

Опыление –

процесс переноса пыльцы с тычинок на рыльце пестика.

Виды опыления – самоопыление (имеют нераскрывающиеся цветки – фиалки, ячмень)

Перекрестное - пыльца переносится с 1 цветка на другой: насекомыми - цветки яркие, крупные, с нектаром, пахучие (клевер, яблоня); ветром – имеют невзрачные цветки, лишенные запаха, пыльца сухая легкая, с воздушными полостями, цветение происходит до распускания листьев (береза, крапива),; водой – пыльца нитевидная, легкая (кувшинка, ряска)

Двойное оплодотворение цветковых – 1 спермий сливается с яйцеклеткой – образуется зародыш семени, 2 спермий с центральной диплоидной клеткой – обр. эндосперм (3n).

Из семязачатка развивается семя, из завязи пестика – плод.

Семя. – семенное размножение, расселение растения, накопление питательных веществ, существование при неблагоприятных условиях.

Строение семени Строение семени

Фасоли (двудольное растение) пшеницы (однодольное растение)

Снаружи семя покрыто толстой семенной кожурой. Внутри находится зародыш – маленькое будущее растение. Он состоит из зародышевого корешка, стебелька, почечки и семядолей. Семядоли – это первые листья зародыша. Эндосперм – это питательная ткань, окружающая зародыш семени.

Плод – видоизменение цветка: для защиты и распространения семян.

2)Виды плодов – сухие односемянные – зерновка (злаки), орехи (лещина, дуб), семянка (подсолнечник), крылатка (клен, береза); сухие многосемянные – боб (горох), стручочек (акация), коробочка (мак).

Сочные односемянные – костянка (вишня, слива); сочные многосемянные – ягода (смородина, картофель, томат), яблоко (яблоня, груша), тыквина (огурец, арбуз, кабачок). 3) распространение семян - ветром, животными, водой

Характеристика типов и классов животных

Основные типы животных и число их видов.

Эволюция животных:

Простейшие (одноклеточные – амеба, инфузория, эвглена) → многоклеточные: губки→кишечнополостные (гидра, медузы, кораллы)→плоские черви (планария, бычий цепень) →круглые черви (аскарида) →кольчатые черви (дождевой червь) →членистоногие (пауки, клещи, раки, насекомые) →моллюски→иглокожие (морские звезды, ежи) →хордовые (позвоночные)

Беспозвоночные животные

1. Общая характеристика простейших.

1. состоят из 1 клетки, осуществляющей все функции организма (одноклеточные)

2.обладают всеми особенностями эукариотической клетки – ядро, цитоплазма, имеются сократительные вакуоли – для удаления излишков воды

3.свободноживущие простейшие имеют дополнительные органы передвижения – псевдоподии-ложноножки (амеба), жгутик (эвглена зеленая), реснички (инфузории)

5.Размножение – бесполое (деление пополам) и половое – конъюгация (инфузории).

Н еблагоприятные условия переживают в виде цисты.

еблагоприятные условия переживают в виде цисты.

6. Классификация: саркодовые – амеба (рис)

ф ораминифера, солнечник (непостоянная форма тела);

ораминифера, солнечник (непостоянная форма тела);

жгутиковые – эвглена (рис),

лямблии, трипаносомы;

Инфузории – инфузория-туфелька (рис)

(пост. форма тела с ресничками, 2 ядра – микро- и макронуклеос, размножение – делением пополам, конъюгация); споровики – малярийный плазмодий.

2. Тип Губки

1. Примитивные многоклеточные животные, радиальная симметрия.

2 . форма тела – мешковидная, все тело пронизано порами (проникает вода с растворенными веществами и кислородом), выходит вода через устье – ротовое отверстие.

. форма тела – мешковидная, все тело пронизано порами (проникает вода с растворенными веществами и кислородом), выходит вода через устье – ротовое отверстие.

3. губки – природные биофильтры, ведут прикрепленный образ жизни.

3. Тип Кишечнополостные

1. Лучевая симметрия тела

2. Двухслойные животные: 1.эктодерма – кожно-мускульные клетки (образуют покров тела, передвижение), стрекательные клетки (защита и охота), нервные (раздражимость), половые; нервная система – диффузная; половые клетки (половое размножение)

2. энтодерма – пищеварительные (переваривание пищи), железистые (выделяют сок). Данные клетки по своему строению очень схожи с простейшими животными, способны образовывать ложноножки

3. наличие кишечной полости – полостное пищеварение.

4. Размножение – бесполое – почкование; половое – половые клетки (гаметы)

5 . Виды – гидра - полип, медузы (чередование поколений,

. Виды – гидра - полип, медузы (чередование поколений,

имеется личинка - планула), кораллы.

4. Тип плоские черви.

1. тело – двусторонняя симметрия, плоское, обычно листовидное или лентовидное

2.трехслойные животные – эктодерма, мезодерма, энтодерма – имеются ткани (мышечная, соединительная, эпителиальная, нервная) и органы

4. Нервная система – узлового типа в виде нервной лестницы, органы выделения – протонефридии – канальцы со звездчатыми клетками, половая системе – половые железы с протоками – гермафродиты, пищеварительная система – глотка и ветви кишечника, нет анального отверстия; нет кровеносной системы и полости тела.

5. Тип круглые черви

1. Тело веретеновидное, округлое в поперечном сечении; плотная кутикула (оболочка).

2. Мышечная система – продольные мышечные волокна.

3. имеется первичная полость тела. Пищеварительная система в виде трубки с ротовым и анальным отверстием, кровеносной системы нет.

5. Нервная система – окологлоточное нервное кольцо + спинной и брюшной нервные стволы, раздельнополые (самки и самцы), внутреннее оплодотворение

6 . Виды –

человеческая аскарида (в кишечнике человека, заражение – через немытые овощи и фрукты, мух; личинка циркулирует в крови →дыхательные пути→в кишечник), острицы (энтеробиоз, болезнь грязных рук), ришта (закупоривает лимфатические протоки – слоновая болезнь).

. Виды –

человеческая аскарида (в кишечнике человека, заражение – через немытые овощи и фрукты, мух; личинка циркулирует в крови →дыхательные пути→в кишечник), острицы (энтеробиоз, болезнь грязных рук), ришта (закупоривает лимфатические протоки – слоновая болезнь).

6. Тип кольчатые черви

1. Наружная и внутренняя сегментация – тело состоит из одинаковых члеников: тело состоит их головной лопасти с органами чувств, сегментированного туловища и задней лопасти

2. Кожно-мускульный мешок хорошо развит – кольцевые и продольные мышцы

3. вторичная полость тела – целом, кровеносная система – замкнутая

4. пищеварительная система – ротовая полость, глотка, средняя и задняя кишка, анальное отверстие.

5.нервная система – окологлоточное нервное кольцо и брюшная нервная цепочка

6. размножение – деление, гермафродиты (дождевой червь) или раздельнополые

7. Виды – дождевой червь, пиявки, трубочник, пескожил.

Тип членистоногие

сегментированное тело – разделено на отделы и членистые конечности.

наружный покров из хитина, поперечно-полосатая мускулатура,

незамкнутая кровеносная система, сердце – над кишечником

развитие обычно с превращением - с личинкой, размножение – половое.

|

Признаки |

ОСНОВНЫЕ КЛАССЫ |

||

|

РАКООБРАЗНЫЕ |

ПАУКООБРАЗНЫЕ |

НАСЕКОМЫЕ |

|

|

Отделы тела Усики Ноги

Органы дыхания

|

Головогрудь и брюшко Брюшко членистое Число ног разное (у десятиногих раков 5 пар) 1 пара сложных глаз Жабры (у многих мелких ракообразных отсутствуют) 2 пары извитых канальцев с железистыми стенками

|

Головогрудь и брюшко Брюшко нечленистое Отсутствуют 4 пары

Легкие и (или) трахеи

Пауки, клещи, скорпионы |

Голова, грудь и брюшко Брюшко членистое З пары

Трахеи

Вши, клопы, бабочки |

6.Отряды насекомых: прямокрылые (саранча, тараканы), полужесткокрылые (клопы), жесткокрылые (жуки), чешуекрылые (бабочки), двукрылые (мухи, комары), перепончатокрылые (пчелы, муравьи, термиты)

7. Насекомые – разнообразие ротовых аппаратов: грызущий (прямокрылые, жесткокрылые), сосущий (чешуекрылые), колюще-сосущий (клопы, комары), лижущий (мухи), грызуще-сосущий (пчелы)

Тип моллюски.

2. появление мантии (кожная складка, выстилающая раковину изнутри), между туловищем и мантией образуется мантийная полость, заполнена паренхимой.

3. Нервная система – узлового типа – окологлоточные ганглии

4. Незамкнутая кровеносная система – имеется сердце (3-х камерное)

5. Пищеварительная система – передняя (имеется терка, измельчающая пищу), средняя и задняя кишка. Имеется печень

6.дыхательная система – легкие или жабры

7. Представители: Класс Брюхоногие – прудовик, виноградная улитка, слизень; класс Двустворчатые – мидии, устрицы; класс Головоногие – кальмары, осьминоги, каракатицы

9.Тип Хордовые

Появление внутреннего осевого скелета – хорды, замена его позвоночником

Появление нервной трубки с разросшимся передним отделом – головной мозг.

появление жаберных щелей в полости глотки.

Появление сердца, на брюшной стороне тела, что обеспечило усиление кровотока

В течение жизни остается хорда, нет головного мозга, защищенного черепной коробкой

Подтип Черепные - Позвоночные

Усложнение позвоночных в ходе эволюции на Земле:

Рыбы→земноводные→рептилии→птицы→млекопитающие

|

Признаки |

Класс рыбы |

земноводные |

рептилии |

птицы |

млекопитающие |

|

Кожа |

Большое колич-во желез,выделяющих слизь, покрыта костной чешуей. |

Тонкая, голая с большим ко- личеством многоклеточ- ных желез, вы- деляющ. слизь |

Сухая, тонкая, без желез, по- крыта роговы- ми чешуями и (или) костными пластинами |

Сухая, тонкая, покрыта

перьями |

Толстая, с множ. потовых, сальных и др желез, покрыта шерстью. |

|

Дыхание

|

Жаберное

|

Кожное и

легочное |

Легочное (реберный тип дыхания) |

Легочное

(реберный тип дыхания)+ воздуш. меш. |

Легочное+диафраг ма (реберный тип дыхания)

|

|

Сердце

|

Двухкамерное (предсердие и желудочек) кровь в сердце венозная. 1 круг кровообращения |

Трехкамерное (два предсер- дия и 1 желудочек); кровь в сердце сме- шанная; 2 круга кровооб

|

Трехкамерное (два предсер- дия и желудо- чек с неполной перегородкой); кровь в сердце смешанная 2 круга кровооб |

Четырехкам сердия и 2 желудочка). Кровь в сердце не смешив. 2 круга кровообращен

|

Как и у птиц |

|

Оплодот-

ворение |

Наружное, в воде |

Наружное, |

Внутреннее. |

Внутреннее |

Внутреннее |

|

Развитие |

Со стадией личинки

|

Со стадией личинки

(у хвостатых называется головастиком) |

Прямое. (развитие за- родыша за- вершается в яйце, имею- щем большое кол.питательных веществ)

|

Прямое: яйцо содержит

большой запас питательный |

Прямое: развитие зародыша происх. в матке, имеющей особое детское место - плаценту |

|

Представи |

Хрящевые : акулы, скаты – плакоидная чешуя, нет плавательного пузыря, скелет хрящевой, нет жаберных крышек, рот ввиде щели на брюшной стороне тела) костистые:

окунь – костная чешуя, есть плавательный пузырь, скелет костный, рот – на переднем конце

|

отряды: бесхвостые (лягушки, жабы);хвоста-тые (тритоны, саламандры), безногие (червяги) |

отряды: черепахи, крокодилы, чешуйчатые (змеи, ящерицы) |

отряды: дятлы, хищные, совы, гусеобразные и др. |

отряды: насекомоядные (еж, землеройка), рукокрылые (летучие мыши),грызуны (мыши, бобр), хищные (волк); ластоногие (тюлень, котик), китообразные, парнокопытные (олени, бегемоты, свиньи, жирафы, лоси, верблюды); непарнокопытные (лошадь, носороги), приматы (обезьяны) |

Приспособленность рыб во внешнем и внутреннем строении к водному образу жизни

1) обтекаемая форма тела, слитность его отделов; наличие плавников

2) черепицеобразное расположение чешуи; слизь, обильно покрывающая кожу.

3) боковая линия – орган ориентации в воде

4) плавательный пузырь – гидростатический орган

Особенности во внешнем и внутреннем строении у птиц в связи с полетом

1) скелет легкий и прочный, кости полые; 2) отсутствие зубов на челюстях;

3) широкая грудина с килем; 4) срастание и видоизменение костей;

5) видоизменение передней конечности в крыло. 6) перьевой покров

7)наличие цевки – амортизатор при приземлении

Строение организма человека. Анатомия.

Ткани организма человека и млекопитающих животных.

Эпителиальная – клетки плотно прилегают друг к другу, межклеточного вещества почти нет (образует кожу, слизистые оболочки внутренних органов)

Соединительная – клетки лежат рыхло, между ними много межклеточного вещества

Мышечная - волокна различной формы: скелетные (поперечно-полосатые) – многоядерные, с поперечной исчерченностью (прикрепляются к скелету – быстро утомляются, зависят от воли человека); гладкие мышцы – веретеновидные (стенки внутренних органов – сокращение их не зависит от воли человека); сердечная мышца – работает, не утомляясь всю жизнь, не зависит от воли человека).

Нервная – состоит из нейронов звездчатой формы (имеют длинные отростки – аксоны, короткие отростки – дендриты) и нейроглии (опорная и питательная функция).

1. Эпидермис – образован плоскими эпителиальными клетками, содержит пигментные клетки (функция – защита от ультро-фиол. излучения, защита от проникновения частиц)

2. Дерма – плотная ткань, содержит сальные, потовые железы, волосяные сумки, рецепторы, лимфатические и кровеносные сосуды, нервы (функция – терморегуляция – потоотделение, сужение и расширение кровеносных сосудов, выделительная)

3. жировая клетчатка – содержит жировые клетки (функция – запасающая «жировое депо», защита органов от механических повреждений, терморегуляция – защита от переохлаждения).

Опорно-двигательная система (скелет и мышцы)

Состав кости: неорганические вещества придают кости твердость, органические вещества – упругость = прочность костей.

Виды костей:

трубчатые – локтевая, бедренная; плоские – лопатки, грудина, таз; короткие – запястья, позвонки

|

Отдел скелета |

кости |

|

1.Позвоночник (33-34 позвонка) |

Шейный отдел (7позв), грудной (12 п), поясничный (5 п), крестцовый (5 сросшихся позв), копчиковый (4-5 сросш. поз) |

|

2.Грудная клетка |

12 груд.позвонков, 12 пар ребер (7 истинных и 5 ложных), грудина |

|

3. Череп |

Сросшиеся кости, плоские, соединенные швами (мозговой и лицевой) |

|

4. Пояс верхних конечнос |

2 лопатки, 2 ключицы |

|

5. Свободная верх. конеч. |

Плечевая кость, локтевая, лучевая, запястье, пясть, фаланги пальцев |

|

6. Пояс нижней конечнос |

Тазовые кости |

|

7. Скелет нижней конечн. |

Бедренная кость, большеберцовая и малоберцовая кости, кости стопы – плюсна, предплюсна, фаланги пальцев |

Органы кровообращения – сердце и кровеносные сосуды

Кровь – эритроциты (переносят кислород – гемоглобин,

лейкоциты (иммунитет-защита), тромбоциты (свертывание крови).

1)Сердце человека – 4 камерное: 2 предсердия и 2 желудочка, между предсердиями и желудочками имеются створчатые клапаны, препятствующие обратному току крови.

2)Кровеносные сосуды : артерии – сосуды, по которым кровь течет от сердца (в сонной артерии течет артериальная кровь, в легочных артериях - венозная кровь).

Вены - сосуды, несущие кровь к сердцу (в полых венах большого круга течет венозная кровь, в легочных венах малого круга – артериальная кровь), имеют клапаны.

Капилляры – мелкие однослойные кровеносные сосуды, где происходит газообмен.

3) Круги кровообращения: Большой круг – путь крови от левого желудочка (кровь артериальная) через аорту, артерии, капилляры, вены всех органов тела (полые вены) до правого предсердия (кровь венозная). (23 секунды)

Малый круг – путь крови от правого желудочка (кровь венозная) через легочные артерии, капилляры, вены легких до левого предсердия (кровь артериальная). (4 секунды)

5. Дыхательная система

1.Носовая полость – реснитчатый эпителий, большое кол-во капилляров – воздух согревается, увлажняется, очищается.

2. Носоглотка – проводит воздух

4 . Трахея – образована хрящевыми полукольцами.

. Трахея – образована хрящевыми полукольцами.

5. Бронхи (2)

6. Легкие – имеют губчатое строение,

образованы бронхиолами и альвеолами

(легочными пузырьками) – рисунок ;

оплетены кровеносными капиллярами – обеспечивают газообмен – кислород поступает в кровь, из крови – в альвеолы СО 2 этот процесс протекает путем диффузии газов благодаря парциальному давлению, т.е. газы перемещаются из области высокого давления в область более низкого давления.

6. Пищеварительная система.

Функция – секреторная (выработка пищеварительных соков), двигательная

(перемещение пищевого комка), всасывательная (переход питательных веществ в кровь и лимфу), механическая переработка пищи (с помощью зубов, языка)

Отделы:

Ротовая полость – расщепление крахмала до глюкозы, механическая обработка пищи

Глотка 3. Пищевод 4. Желудок – выделяет желудочный сок (содержит ферменты, расщепляющие белки и углеводы, слизь и соляную кислоту – обеззараживает пищу и активизирует ферменты).

6. Поджелудочная железа – выделяет поджелудочный сок в кишечник

7. Тонкая кишка – начальный отдел – это 12-перстная кишка, в неё впадают протоки поджелудочной железы и печени; снабжены множеством ворсинок– всасывание пит. в.

8. Толстая кишка – всасывание воды, всасывание оставшихся питательных веществ, формирование каловых масс, синтез витаминов К и группы витаминов В; разложение клетчатки (обеспечивают бактерии).

7.Мочевыделительная система.

В выделении участвуют: кожа (потовые, сальные железы), легкие (газы), кишечник и почки. Основная часть продуктов удаляется через мочевыделительную систему.

1. Почки 2. Мочеточники 3. Мочевой пузырь 4. Мочеиспускательный канал.

Структурная и функциональная единица почки – нефрон (состоит из капсулы, клубочка капилляров, извитого канальца)

8. Нервная система.

1. обеспечивает связь организма с внешней средой.

2. регулирует и координирует работу отдельных органов.

3. обеспечивает рефлексы (безусловные – врожденные, жизнь без них невозможна: чихание, глотание. Их центры находятся в спинном и продолговатом мозге. Условные – приобретенные в течение жизни, индивидуальны – речь, письмо. Их центры лежат в переднем мозге).

1. Отделы нервной системы

– Центральный отдел (головной и спинной мозг); Периферический отдел (нервы и нервные узлы)

Периферическая нервная система

– 1.соматическая нервная система (регулирует работу скелетной мускулатуры. Контролируется сознанием) 2. автономная(вегетативная) –регулирует работу внутренних органов, неподвластно нашему сознанию.

Автономная нервная система – 1.

Симпатическая (учащает ритм сердца, расширяет сосуды, снижает деятельность пищеварительной системы, увеличивает кол-во сахара в крови). 2. Парасимпатическая (уряжает ритм сердца, сужает сосуды, уменьшает сахар)

Отделы мозга.

Спинной мозг – серое вещество в центре – в виде бабочки(1),

снаружи белое вещество (2) (осуществляет двигательные рефлексы,

проводниковая функция)

Головной мозг

1)Продолговатый мозг (функции – рефлекторная – жизненно важные функции – глотание, дыхание, чихание, рвота; проводниковая)

2)Средний мозг (ориентировочный рефлекс, регуляция тонуса скелетных мышц)

3)Мозжечок (состоит из коры со складками, функция – координация и регуляция движений)

4)Промежуточный мозг (состоит из таламуса, гипоталамуса, эпиталамуса; центр терморегуляции, обмена веществ, регуляция сна и бодрствования)

5)Передний мозг - большие полушария (состоит из извилин и борозд и долей; обеспечивает сложное поведение – речь, память, сознание, мышление и т. д. (затылочная доля – зрительный центр, височная доля – слуховой центр, контроль речи; теменная – память; лобная – произвольные движения, центр логического мышления)

Высшая нервная деятельность – характерна только для человека, связана с прогрессивным развитием коры головного мозга: память, мышление, речь, сознание, эмоции, рассудочная деятельность.

Условное (внутреннее торможение) - медленное; безусловное (внешнее торможение) – быстрое.

Анализаторы. Органы чувств.

Зрительный анализатор (белковая оболочка (роговица)→сосудистая оболочка(зрачок) →сетчатка (колбочки и палочки – рецепторы зрения). Мозговой центр – в затылочной доле коры больших полушарий.

2. Слуховой анализатор –1)наружное ухо (слуховая раковина, наружный слуховой проход, барабанная перепонка) – улавливание и направление звука

2) среднее ухо (3 слуховые косточки, слуховая труба, соединенная с носоглоткой, овальное окно)- усиление и проведение звука

3) внутреннее ухо (улитка – система лабиринтов с жидкостью, круглое окно, волоски с рецепторами) – восприятие звуковых колебаний

4) слуховой нерв → височная доля коры больших полушарий – проведение нервного импульса

Самолет

При взлете и посадке боли в ушах вызваны сильным звуком , связанные с сильными колебаниями барабанной перепонки. Необходимо закрыть слуховой проход ватой, приоткрыть рот, сосать леденцы – уравнять давление в среднем ухе

Витамины - органические в-ва, входящие в состав ферментов.

Витамин А – каротин- морковь, помидоры (авитаминоз – куриная слепота–не видят ночью)

В – в зернах, печени, мясе, молоке (авитаминоз – заболевание Бери-Бери – судороги, паралич)

Д – в рыбьем жире, печени, желтке (авитаминоз - рахит – размягчение костей)

А. Железы внутренней секреции – выделяют в кровь гормоны :

Щитовидная железа (гормон – тироксин; болезни - зоб, базедова болезнь, микседема)

Надпочечники (гормоны – кортикоиды, адреналин; заболевание – бронзовая болезнь)

Б. Железы смешанной секреции – выделяют и гормоны, и секрет в полости тела.

Поджелудочная железа (гормоны – инсулин, глюкагон; болезнь – сахарный диабет; выделяет желудочный сок в тонкий кишечник)

Половые железы (гормоны женские – эстрогены, мужские – андрогены; вырабатывают семенники - сперматозоиды, яичники – яйцеклетки)

Влияние алкоголя, курения и гиподинамии на организм человека.

Курение

вызывает сужение кровеносных сосудов, повышение кровяного давления, развитие сердечно-сосудистых заболеваний, хронического бронхита, рака легких, нарушение пищеварения и обмена веществ. Никотин пагубно влияет на головной мозг: ухудшается память и внимание, преждевременное старение.

Алкоголь

повреждает слизистую оболочку пищевода и желудка, вызывает перерождение клеток печени, ожирение сердца, снижает гемоглобин в крови, разрушает эритроциты, вызывает отравление клеток головного мозга – ухудшается память, речь, внимание.

Гиподинамия

– приводит снижению обмена веществ, что приводит к увеличению жировой массы; застой венозной крови в нижних конечностях приводят к ослаблению клапанов вен→варикозное расширение вен; ослабление мышц приводит к увеличению нагрузки на сердце, снижению выносливости.

ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ

Прямокрылые-грызущий-неполное превращение(кузнечик, саранча,медведка,сверчки)

Равнокрылые-колюще-сосущий-неполное превращение(тли, цикады,горбатки)

Полужесткокрылые-колющесосущий-неполное(клопы)

Жесткокрылые-грызущий-полное(майский жук,жужелицы,долгоносик,божья коровка)

Чешуекрылые-сосущий-полное(бабочки)

Двукрылые-колющесосущий-лижущий-полное(мухи,комары,слепни)

Перепончатокрылые-грызущий,лижущий- полное (яйцееды,наездники, пчелы,осы, шмели,муравьи)

Простейшие:

Класс корненожки- нет постоянной формы тела, цитоплазма имеет все органоиды, имеются псевдоподии (ложноножки). Способ питания- фагоцитоз,пиноцитоз, выделение –через сократительную вакуоль. Дыхание через мембрану, размножение- деление (амеба, плазмодий).

Класс жгутиковые- постоянная форма тела, передвигаются- жгутиками, на переднем конце тела- светочувствительный глазок. Имеется хроматофор. Способ питания- фотосинтез(свет), пиноцитоз (темнота). Нет пищеварительной вакуоли. Размножение- бесполое, половое. (эвглена зеленая, лямблии, трипаносомы, вольвокс).

Беспозвоночные. Кишечнополостные. Гидра.

Двуслойные, радиальная симметрия. Эктодерма, энтодерма, между слоями- мезоглея. На переднем конце тела- рот с щупальцами со стрекательными клетками. Задний конец тела- подошва для прикрепления к субстрату. Пищеварение- полостное и внутриклеточное. Дыхание- всей полостью тела. Кровеносная с-ма- отсутствует. Выделение- через поверхность тела. Нервная система диффузного типа. Органы чувств не развиты. Размножение- бесполое и половое. В результате оплодотворения появляется плавающая личика- планула. Подвижные- медузы, неподвижные- полипы, актиния, гидра.

Тип плоские черви. Белая планария.

Трехслойные животные. Двусторонняя симметрия тела. Передвигается с помощью кожно-мускульного мешка. Нет полости тела. Анального отверстия нет. Кровеносная и дыхательная с.отсутствует. органы выделения- протонефридии. Нервная система сост из парного мозгового узла и двух нервных стволов. Гермафродиты. Часто имеются личиночные стадии. Размножение со сменой хозяев. Ресничные (белая планария); сосальщики(двуустка, шистосома);ленточные(цепни).

Тип кольчатые черви. Дождевой червь. Пиявка, нереида, серпула.

Тело вытянутое, круглое, сегментированное. Симметрия двусторонняя. Имеется вторичная полость. Пищеварительная система: ротовое отверстие- глотка- пищевод- зоб- желудок- средняя кишка- задняя кишка- анальное отверстие. Кровеносная система- замкнутая, сост из сосудов. Кровь содержит гемоглобин. Дыхание- всей поверхностью тела. Выделительная система- в каждом сегменте пара нефридий. Имеются органы чувств: глаза, обонятельные ямки, органы осязания. Раздельнополые или вторичные гермафродиты. Развитие прямое. У некоторых морских кольчатых червей- с метаморфозом. Многощетинковые (пескожил, нереида); малощетинк.(дождевой червь); пиявки.

Тип моллюски. Прудовик, беззубка.

Двусторонняя симметрия. Тело из трех отделов: голова, туловище, нога. С внутренней стороны раковины все тело охватывает мантия- кожная складка. Пищеварительная с-ма: рот-глотка-желудок-средняя кишка- анальное отверстие. Кровеносная система незамкнута. Сердце двухкамерное (прудовик) или трехкамерное (беззубка). Дыхательная система- жабры(беззубка) и легочные мешки(прудовик). Органы выделения- почки. Брюхоногие -гермафродиты. Двустворчатые и головоногие- раздельнополые. Брюхоногие(горошинка, шаровка, прудовик, слизень, виноградная улитка). Двустворчатые(мидии, устрицы, гребешки, жемчужница, корабельный червь, беззубка). Головоногие(кальмар, каракатица, осьминог).

Тип членистоногие.

Тело сегментировано, конечности членистые. Движение обеспечено мышцами. Тело покрыто хитиновым покровом. Рост членистоногих сопровождается линькой. Отделы тела: голова, грудь, брюшко. Пищеварительная с-ма: ротовой аппарат-глотка- пищевод-желудок- передняя, средняя, задняя кишка- анальное отверстие- железы. Кровеносная система незамкнута. Имеется пульсирующий сосуд- «сердце», по которым циркулирует гемолимфа. Дыхательная с-ма: у водных форм- жабры, у наземных- легкие, трахеи. Выделительная с-ма: мальпигиевы сосуды у насекомых и паукообразных, зеленые железы в основании усиков у ракообразных. Нервная система состоит из надглоточного и подглоточного нервных узлов. Многие имеют хорошо развитые органы чувств: фасеточные глаза, органы осязания- механорецепторы, органы слуха. Раздельнополые. Половой диморфизм (отличие самца от самки). Развитие прямое и непрямое. Ракообразные(рак, креветки, краб, омар); паукообразные(пауки, тарантулы, клещ, скорпион); насекомые(жуки, мухи, комары, вошь).

Тип иглокожие

Морские звезды Морские ежи Голотурии

Змеехвостки

Состоят из двух слоев.

Скелет образован известковыми пластинками, несущими шипики. Найдя добычу накрывает своим телом, выворачивает желудок, соки желудка переваривают пищу. Анальное отверстие лежит на верхней поверхности. Тело в известковом панцире. Рот окружен особым челюстным аппаратом с пятью зубами. Скелет состоит из мелких известковых телец.

Кровеносная с-ма сост из двух сосудов: один снабжает рот другой анальное отверстие.

Водно-сосудистая система: образована кольцевым каналом, окружающим пищевод, и 5 радиальными каналами.

Большинство раздельнополые, но есть гермафродиты. Развитие с метаморфозом. Животные способны к регенерации(восстановление частей тела)

Тип хордовые. Подтип бесчерепные. Ланцетники.

Тело состоит из туловища, хвоста, плавника, покрыто кожей. Скелет- хорда. Пищеварительный канал: рот, глотка, кишечная трубка, анус. Один круг кровообращения, сердца нет, холоднокровные животные. Органы дыхания: жаберные щели в глотке. Органы выделения: нефридин. нервная система в виде нервной трубки. Органы чувств: щупальца, обонятельная ямка. Раздельнополые. Оплодотворение наружное. Икринки развиваются в воде.

Подтип позвоночные (черепные). Надкласс рыбы.

Обтекаемая форма тела. Отделы тела: голова, туловище, хвост, плавники. Туловищный и хвостовой отделы позвоночника. Костный череп, конечности- плавники образованы множеством мелких костей. Шейный отдел отсутствует. Внутри позвонков- хрящевые остатки хорды. Пищеварительная с-ма: рот- ротовая полость- глотка- пищевод- желудок- кишечник- анальное отверстие. Плавательный пузырь- вырост кишечника. Один круг кровообращения, сердце двухкамерное, холоднокровные. Органы дыхания: жабры, защищены жаберными крышками. Органы выделения: почки, 2 мочеточника, мочевой пузырь. Раздельнополые животные. Оплодотворение наружное в воде- нерест.

Класс земноводные или амфибии.

Отделы тела: голова, туловище, передние и задние конечности. Кожа голая и покрыта слизью. В позвоночнике выделяют шейный, туловищный, крестцовый и хвостовой отделы. Череп состоит из черепной коробки и челюсти. Подвижное сочленение черепа, один шейный позвонок. Мышцы развиты хорошо. Появляются ягодичные, бедренные и икроножные мышцы. Как у рыб- пищеварит.сист. клоака. Два круга кровообращения. Кровь смешанная сердце трехкамерное. Оба круга начинаются от желудочка. Кровь- венозная, артериальная, смешанная. Холоднокровные животные. Органы дыхания- парные легкие. Дыхат.пути: ноздри, ротовая полость, гортань, легкие. Имеется кожное дыхание. Выделительная с-ма- парные почки, мочеточники, клоака, мочевой пузырь. Головной и спинной мозг с нервами. Глаза с верхними и нижними веками. У бесхвостых оплодотворение- наружное, у хвостатых- внутреннее. Развитие с метаморфозом.

Класс пресмыкающиеся (рептилии).

Кожа сухая. Наружные слои эпидермиса- ороговевшие. Хорошо развит- шейный отдел. Пояснично-грудной отдел позвоночника соединен с ребрами с грудиной. Появляются межреберные мышцы. Как у земноводных- пищеварительная с-ма. Дышат кислородом с помощью легких. Кожное дыхание отсутствует. Два круга кровообращения. Кровеносная система замкнута. Сердце трехкамерное. Холоднокровные. Выделит.сист-см.земноводн. увеличиваются размеры мозжечка. Возникает первичная кора. Язык. Раздельнополые. Оплодотворение внутреннее. Яйца откладывают на суше. Развитие прямое.

Класс птицы.

Обтекаемая форма тела. Голова, туловище, шея, передние конечности- крылья, задние- ноги. Кожа сухая. Пищеварит.сист. как у пресмыкающихся. Зубы отсутствуют. Кровеносная система замкнута. Два круга. Кровь не смешивается. Сердце 4-камерное. Теплокровные. Дыхание двойное. Выделит.сист. как у пресмыкающихся, но мочевой пузырь отсутствует. Увеличение больших полушарий. Хорошо развиты орган слуха и зрения. Свойственно цветное зрение. Раздельнополы животные. Развитие прямое. Половой диморфизм.

Классификация птиц.

Оседлые- воробьи, галки, голуби, сороки

Кочующие- совы, снегири, синицы, грачи.

Перелетные- иволги, соловьи, утки, скворцы, журавли.

Класс млекопитающие.

Наличие волосяного покрова на теле. В коже много желез: сальные, потовые, млечные. Пищ.сист. как у пресмыкающихся. Зубы и слюнные железы. Два круга кровообращения. Сердце 4-камерное. Эритроциты не имеют ядра. Дышат атмосферным воздухом. Органы дыхания- легкие. Имеется диафрагма. Появляется ушная раковина. Раздельнополые. Развитие прямое. Матка. Живорождение.

Клетки бактерий:

Шаровидные- кокки, палочковидные- бациллы; дугообразно изогнуты- вибрионы. Спиралеобразные- спиреллы. Колонии бактерий: диплококки, стрептококки.

Строение бактерий.

Оболочка- 2 слоя. Цитоплазма. Ядерное вещество представлено в виде замкнутой в кольцо молекулы ДНК. Рибосомы- синтезируют белок. Клеточные включения- крахмал, гликоген жиры.

Грибы.

Плесневые, дрожжи, шляпочные: трубчатые, пластинчатые. Имеют клеточные стенку. Мало подвижны. Неограниченный рост, размножение спорами и вегетативно, частями грибницы. Содержится хитин. Запасное пит.вещество- гликоген. нет хлоропластов. Тело состоит из отдельных нитей. Представлены одноклеточными и многоклеточными формами.

Лишайники.

Накипные- слоевище имеет вид налетов или корочек, плотно прилегающих к субстратам.- леканора. Листоватые- слоевище в виде пластинок, прикреплены к субстрату гифами- ксантория. Кустистые- слоевище в виде стволиков, срастается субстратом только основанием- ягель. Являются индикатором чистого воздуха. Служат кормом для животных. «пионеры» растительности. Накипные: кора деревьев и камни. Производят: сахар, спирт, красители, лакмус.

Мох.

Торфяной- сфагнум, зеленый- кукушкин лен. Наука бриология. Двудомное растение.

Хвощевидные.

Весенние органы- генеративные, летние- вегетативные.

Внутреннее строение стебля.

Кора-защитная функция. Кожица- однослойная покровная ткань. Защита от пыли, перегрева, микроорганизмов. Водо- и газообмен. Пробка- многослойная покровная ткань. Имеются чечевички. Образуется на поверхности зимующих стеблей, защищает от колебаний температур, вредителей). Луб- образован механической (волокна) и проводящей (ситовидные трубки) тканями. Придает прочность, проведение растворов от листьев к корню. Камбий- однослойная образовательная ткань. Рост стебля в толщину и дифференциация клеток. Древесина- образована тремя тканями: проводящая- сосуды; основная-рыхло расположенные клетки; механическая- древесные волокна; сосуды-проведение воды и мин.веществ; опорная функция; основная- запасная. Сердцевина- основная ткань- из живых, рыхло расположенных клеток. Запасает питательные вещества.

Класс двудольные.

Крестоцветные: соцветие-кисть, плод- стручок, капуста, репка, сурепка, пастушья сумка.

Розоцветные: соцветие- кисть, простой зонтик, щиток, плод- костянка, яблоко, многоорешек, шиповник, яблоня, рябина, лапчатка, гравилат, земляника, слива, груша.

Бобовые: кость, головка, плод- боб, соя, люпин, горох, акация, фасоль, клевер, кашка, донник.

Пасленовые- кисть, завиток, метелка, плод- ягода, коробочка. Томаты, паслен, табак, петуния, баклажан, белена, дурман.

Класс однодольные.

Лилейные: соцветие- кисть; плод- ягода, коробочка. Лук, чеснок, лилии, нарциссы, тюльпаны.

Злаковые: сложный колос, султан, метелка, початок, плод- зерновка. Пшеница, овес, рис, овсюг, пырей мятлик. Вороний глаз.

Двудольные

2 семядоли, стержневая, сетчатое или перистое, с двойным околоцветником, крестоцветные, пасленовые, розоцветные. Однодольные

1 семядоля, мочковатая корн.с-ма; жилкование: параллельное или дуговое; злаковые, лилейные, орхидейные.

Корень.

Главный- развивается из зародышевого корешка. Придаточный- развивается от стебля или листа. Боковые- развиваются от главного, придаточного и боковых. корнеплоды: репа, морковь; корневые клубни: георгин, батат; придаточные корни присоски: плющ; воздушные корни- орхидеи.

Нервная система

Центральная: головной и спинной мозг. Периферическая: нервы и нервные узлы.

Соматическая

Регулирует работу скелетных мышц. Вегетативная

Регулирует работу всех внутренних органов.

Симпатический

Усиливает обмен вещ-в. Повышает возбудимость. Парасимпатический

Способствует восстановлению энергии. Снижает обмен веществ. Регулирует организмом во время сна. Метасимпатический

Находится в стенках самого органа и участвует в процессах его саморегуляции

Глаз.

Оболочки глаза: сетчатка- световоспринимающая система. Фиброзная оболочка: склера, сосудистая. Палочки- рецепторы сумеречного света, колбочки- рецепторы цветного зрения. Оптическая система: роговица, радужная оболочка, зрачок, хрусталик, стекловидное тело. Цвет радужки определяет цвет глаз. Стекловидное тело поддерживает форму глазного яблока.

Ухо.

Наружное: ушная раковина- хрящевая неподвижная, барабанная перепонка. Среднее: узкая полость заполненная воздухом, в которой расположены слуховые косточки, молоточек(воспринимает колебания и передает их на наковальню и стремечко), наковальня, стремечко, слуховая- евстахиева труба. Внутреннее ухо: представляет полость заполненную жидкостью. Улитка- система лабиринтов, извилистых каналов. 24000 туго натянутых волокон различной длины.

Вкусовой анализатор.

Кончик языка- сладкий, на задней части языка- горький, на боковой и передней- соленое, кислое- боковая поверхность.

Железы внутренней секреции.

Гипоталамус- отдел промежуточного мозга. Выделяет нейрогормоны (вазопрессин, окситоцин). Регулирует секрецию гипофизарных гормонов. Гипофиз- расположен ниже моста промежуточного мозга. Выделяют две функции: ростовые (тропные): соматотропный гормон регулирует рост. Гиперфункция- в молодом возрасте вызывает болезнь гигантизм. Во взрослом состоянии- акромегалию. Гипофункция- карликовость; регуляторные: гонадотропные гормоны регулируют деят. Половых желез, пролактин- усиливает выработку молока, тиреотропный- регулирует работу щитовидной железы, адренокортикотропный- усиливает синтез гормонов коры надпочечников.

Эпифиз: вырост промежуточного мозга. Выделяет гормон мелатонин, тормозящий действие гонадотропных гормонов.

Щитовидная железа: иодосодержащие гормоны: тироксин и трииодтиронин, влияющие на окислительные процессы, регулирующие обмен в-в, рост, влияют на ЦНС.

Надпочечники- парные железы, расположены над почками. Сост. Из двух слоев: корковый и мозговой(внутренний). Корковый вырабатывает 3 группы гормонов: кортизон и кортикостерон, влияющие на обмен веществ и стимулирующие образование гликогена, альдостерон- обмен калия и натрия; андрогены, эстрогены, прогестерон- развитие вторичных половых признаков. Мозговой слой: адреналин и норадреналин- повышают кровяное давление, расширяют коронарные сосуды сердца. Поджелудочная железа: расположена ниже желудка. Железа смешанной секреции, эндокринной частью железы являются островки Лагерганса. Вырабатывает инсулин (снижает уровень глюкозы, стимулирует печень на превращение глюкозы в гликоген), глюкагон (повышает уровень глюкозы, стимулирует быстрое расщепление гликогена до глюкозы). Половые железы: вырабатывают эстрогены и андрогены. Прогестерон- гормон беременности.

Кости. Скелет.

Органические вещ-ва- 30%. Минер. Соли-60%, вода- 10%.

Мозговой отдел- большая непарная лобная кость; -плоская кость; шов неподвижный! Лицевой отдел- верхняя и нижняя челюсть, небные, скуловые, носовые, слезные кости- плоские- неподвижный шов. Скелет туловища: Позвоночник: 33-34 позвонка; 7 шейных, 12 грудных, 5 поясничных, 4-5 копчиковых. Кости короткие, смешанные- соединение полуподвижное. Грудная клетка: 12 пар ребер и грудина- короткие- смешанные- плоские- полуподвижное. Пояс верхних конечностей (пара лопаток, пара ключиц)- плоские- подвижное. Скелет верхних конечностей (плечевая кость, предплечье, кисть)- трубчатые, короткие- подвижное. Пояс нижних конечностей (две тазовые кости) – плоские- неподвижное. Скелет нижних конечностей (бедренная кость, голень; стопа образована двумя рядами предплюсны(7), плюснами (5), и косточками пальцев(14)- трубчатые -длинные- подвижное.

Кровеносная система.

Артерии- кровь течет от сердца к органам. Переходят в капилляры. По артериям течет артериальная кровь (насыщенная кислородом). Вены- кровь движется к сердцу от органов- кровь венозная. Большой круг: левый желудочек-аорта-артериальные капилляры-венозные капилляры-воротная вена-верхняя и нижняя полая вена-правое предсердие. (23 минуты). Малый круг: правое предсердие- правый желудочек-легочные артерии-легочные вены-левое предсердие(4 секунды). Расслабление-0,4; сокращение-расслабление-0,1; расслабление-сокращение-0,3.

Дыхательная система.

Носовая полость-носоглотка-гортань-трахеи-бронхи-легкие. Дыхательный центр- продолговатый мозг.

Пищеварительная система.

Зубы 32: 4 резца, 2 клыка, 4 малых и 6 больших коренных зубов на каждой челюсти. Слюнные железы-3.-глотка, пищевод-желудок-кишечник. Пепсин- фермент желудка- расщепляет белки до пептидов, липаза- жиры молока. В желудке всасывается: вода, глюкоза, мин.соли. среда кислая фермент сока поджелудочной железы трипсин расщепляет белки до аминокислот, липаза- жиры до глицерина и жирных кислот, амилаза- углеводы до глюкозы. Среда щелочная.

Пластический обмен- ассимиляция- синтез- затрата энергии. Энергетический обмен- диссимиляция- распад- выделение энергии.

Витамины: водорастворимые(С, В1-тиамин, В2-рибофлавин, В6-пиродоксин, В12-цианокобаламид, РР- никотиновая кислота); жирорастворимые (А-ретинол, D- кальциферол, Е- токоферол, К-филлохинон).

БЖУ

Белки: 20 аминокислот, биополимеры. Первичная структура- цепочка аминокислот, связь пептидная; вторичная- спираль, водородная связь; третичная- глобула, связи водородные, ионные, ковалентные, гидрофобные; четвертичная- объединение глобул в нескольких структур. При распаде 1г=17,6 кДж.

Углеводы. Моносахариды- рибоза, глюкоза; дисахариды- мальтоза, сахароза; полисахариды- крахмал, целлюлоза. 17,6 кДж.

Жиры. Сложные эфиры глицерина. 38,9 кДж.

ДНК: А=Т, Ц=Г. биополимер, состоящий из нуклеотидов.

РНК: А=У, Ц=Г. одинарная полинуклеотидная цепочка. +рибоза + остаток Н2РО4.

Органоиды клетки.

Ядро. Окружено двухслойной пористой мембраной. Содержит хроматин. Ядрышко- состоит из белка и РНК. Ядерный сок- кариолимфа. Ф-и: хранение наследственной информации; регуляция синтеза белка; транспорт веществ; синтез РНК, сборка рибосом.

ЭПС. Шероховатая- система мембран, образующих канальцы, цистерны, трубочки- синтез белка на рибосомах, транспорт веществ по цистернам и трубочкам, деление клетки на секции- компартменты. Гладкая- имеет такое же строение, но не несет рибосом- синтез липидов, белок не синтезируется, остальные функции сходные ШЭР.

Рибосомы. Мельчайшие органоиды, диаметром около 20 нм. Состоят из двух субъединиц. В их состав входит рРНК и белки. Синтезируются в ядрышке. Образуют полисому. Ф-и: биосинтез первичной структуры белка по принципу матричного синтеза.

Лизосомы. Одинарный мембранный пузырек диаметром 0,2-0,8мкм, овальной формы. Образуется в комплексе Гольджи. Ф-и: пищеварительная, участвует в растворении органоидов, клеток и частей организма.

Митохондрии. Двухмембранный органоид. Наружная мембрана гладкая, внутренняя имеет выросты- кристы. Внутри заполнена бесструктурным матриксом. Имеет форму круглую, овальную, цилиндр., палочковидную. Ф-и: энергетический и дыхательный центр клеток, освобождение энергии в процессе дыхания. Запасание энергии в виде молекул АТФ. Окисление под действием ферментов до СО2 и Н2О.

Клеточный центр. Органоид немембранного строения, состоящий из двух центриолей. Ф-и: участвуют в делении клеток животных и низших растений, образуя веретено деления.

Аппарат Гольджи. Система уплощенных цистерн, ограниченных двойными мембранами, образующих по краям пузырьки. Ф-и: транспорт продуктов биосинтеза. Вещества упаковываются в пузырьки. Формируют лизосомы.

Органоиды движения: микротрубочки- длинные тонкие полые цилиндры, сост из белков- опора и движение. Микронити- тонкие структуры- способствует току цитоплазмы, опора. Реснички, жгутики.

Пластиды. Хлоропласты: содержимое пластид назыв стромой; образуют граны, в мембранах гран находится хлорофилл, придающий зеленую окраску. Лейкопласты: округлые, бесцветные, на свету преобразуются в хлоропласты, служат местом отложения питательных веществ. Хромопласты: Двухмембранный шарообразный органоид, придает различную окраску листьям, плодам.

Вакуоль. Характерна только для растений. Мембранная полость заполнена клеточным соком. Вакуоль- производная ЭПС. Ф-и: регуляция водно-солевого раствора; поддержание тургорного давления; накопление продуктов обмена веществ и запасных веществ, выведение из обмена токсичных веществ.

Энергетический обмен.

Подготовительный: в пищеварительном тракте в организме, в лизосомах в клетке; происходит расщепление высокомолекулярных органических веществ до низкомолекулярных. Белки- аминокислоты + Q1, жиры-глицерин + высшие жирные кислоты, полисахариды-глюкоза +Q. Гликолиз (бескислородный) протекает в цитоплазме, не связан с мембранами; происходит ферментативное расщепление глюкозы – брожение. Молочнокислое брожение: С6Н12О6+2Н3РО4+2АДФ=2С3Н6О3+ 2АТФ+2Н2О. Гидролиз: осуществляется в митохондриях: происходит образование СО2 в результате окисления молочной кислоты под действием ферментов; В матриксе: атом водорода с помощью ферментов- переносчиков поступает во внутреннюю мембрану митохондрии, образующую кристы. Окисление атомов водорода до катионов в мембране крист, катионы переносятся белками переносчиками. Образуется 36 молекул АТФ.

Митоз.

Профаза: спирализация хромосом, в результате чего они становятся видимыми; каждая хромосома состоит из двух хроматид; растворение ядерной мембраны; образование веретена деления.

Метафаза: расположение хромосом по экватору; нити веретена деления прикрепляются к центромерам.

Анафаза: деление центромер; отдельные хроматиды расходятся к полюсам клетки.

Телофаза: хроматиды деспирализуются, вокруг них образуется новая ядерная мембрана, формируются два новых ядра; на экваторе закладывается клеточная мембрана; растворяются нити веретена деления; образуются две дочерние диплоидные клетки.

Мейоз

Первое деление.

Профаза: удвоение гомологичных хромосом; спирализация хромосом; коньюгация гомологичных хромосом; хромосомы сливаются попарно, и происходит кроссинговер; утолщение хромосом, растворение ядерной оболочки; образование веретена деления.

Метафаза: гомологичные хромосомы выстраиваются попарно по обе стороны экватора.

Анафаза: разделение пар гомологичных хромосом; расхождение двухроматидных хромосом к полюсам клетки.

Телофаза: образование двух дочерних клеток. Хромосомы состоят из двух хроматид. Второе деление.

Профаза: интерфаза отсутствует, к делению одновременно приступают две клетки; образуется веретено деления; сходна с профазой митоза.

Метафаза: двухроматидные хромосомы располагаются по экватору клетки.

Анафаза: деление центромер; хроматиды расходятся к полюсам.

Телофаза: образование четырех гаплоидных клеток.

Развитие зародыша:

Зигота- оплодотворенная яйцеклетка с диплоидным набором хромосом.

Бластула- многоклеточный зародыш с полостью внутри. По форме напоминает шар. Образован в результате многократного деления зиготы.

Гаструла- двухслойный зародыш, образовался в результате впячивания бластулы. Образование двух зародышевых листков эктодермы и энтодермы.

Нейрула- стадия закладывания внутренних органов.

Эктодерма: нервная система, органы чувств, покровная и нервная ткань.

Энтодерма: кишечник, пищеварительные железы, жабры, легкие, щитовидная железа.

Мезодерма: хорда, скелет, мышцы, почки, кровеносная система, соединительная и мышечная ткань.

Генетика.

Первый з-н Менделя: правило единообразия гибридов первого поколения: при моногибридном скрещивании гибриды первого поколения единообразны по фенотипу и генотипу. Проявляются только доминантные признаки.

Второй з-н Менделя: закон расщепления: при моногибридном скрещивании гибридов первого поколения в потомстве происходит расщепление признаков в отношении 1:2:1- по генотипу, 3:1- по фенотипу.

Третий з-н Менделя: закон независимого наследования- 9:3:3:1.

Анализирующее скрещивание- скрещивание испытуемого организма с гомозиготными по исследуемому признаку в целях выяснения его генотипа.

Закон сцепленного наследования (Морган). Сцепленное наследование- совместное наследование генов, сосредоточенных в одной хромосоме, гены образуют группы сцепления.

Изменчивость.

Модификационная- изменения признаков организма под воздействием среды и не связанные с изменением генотипа. Модификации не наследуются, проявляются в границах определенных нормой реакции (загар человека, различия в размерах растений)

Мутационная- наследственная изменчивость, вызывающая изменения в генотипе, передается по наследству (цвет волос, форма листьев) –генотипическая- изменчивость генотипа; цитоплазматическая- изменчивость пластид и митохондрий.

Генотипическая: комбинативная и мутационная (генные, хромосомные, геномные).

Движущие силы эволюции.

Наследственная изменчивость- способность приобретать новые признаки, различия между особями и передавать их по наследству.

Борьба за существование- совокупность отношений между особями и различными факторами внешней среды.

Естественный отбор- выживание наиболее приспособленных.

Дрейф генов- изменение частоты встречаемости генов в популяции в ряду поколений под действием случайных факторов.

Изоляция- возникновение любых барьеров, препятствующих скрещиванию особей внутри популяции.

Критерии вида.

Морфологический- сходство внешнего и внутреннего строения особей одного вида.

Физиологический- сходство процессов жизнедеятельности особей одного вида.

Биохимический- сходство по составу, строению белков, нуклеиновых кислот, углеводов.

Генетический- сходство количества, формы, окраски хромосом.

Географический- определенный ареал, занимаемый видом в природе.

Экологический- совокупность факторов внешней среды, в которой существует вид.

Арогенез- ароморфоз- основной путь прогрессивной эволюции, не носит приспособительный характер, поднимает организмы на более высокую ступень. (двусторонняя симметрия тела, теплокровность, легочное дыхание.

Аллогенез- дегенерация- упрощение организации, редукция некоторых органов.

Аллогенез- идиоадаптация- возникновение частных приспособлений к условиям среды, без изменения уровня организации.

Экологические факторы.

Абиотические: свет, температура, влажность.

Биотические: влияние растений друг на друга, взаимодействие животных и растений, взаимодействие животных друг с другом.

Антропогенные- воздействие человека на растения, животных.

Структура биоценоза.

Продуценты- производители. Способны синтезировать органические вещества из неорганических с использованием солнечной энергии (автотрофы- высшие растения, водоросли)

Консументы- потребители. Гетеротрофы- организмы, использующие для питания готовые органические вещества. Первичные гетеротрофы- травоядные животные, вторичные- плотоядные.

Редуценты- разлагают органические остатки продуцентов и консументов. Детритофаги- бактерии, грибы, животные питающиеся падалью.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА БИОЛОГИИ

В. Э. БУТВИЛОВСКИЙ , Р. Г. ЗАЯЦ , В. В. ДАВЫДОВ

МЕДИЦИНСКАЯ БИОЛОГИЯ

Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для иностранных студентов учреждений

высшего образования по медицинским специальностям

Минск БГМУ 2014

УДК 57-054.6 (075.8)

ББК 28.0 я73 Б93

Р е ц е н з е н т ы: д-р мед. наук, проф., зав. каф медицинской биологии и общей генетики Витебского государственного медицинского университета В. Я. Бекиш; канд. мед. наук, доц., зав. каф. медицинской биологии и общей генетики Гродненского государственного медицинского университета Л. С. Кизюкевич

Бутвиловский, В. Э.

Б93 Медицинская биология: учеб. пособие / В. Э. Бутвиловский, Р. Г. Заяц, В. В. Давыдов. – Минск: БГМУ, 2014. – 240 с.

ISBN 978-985-528-996-9.

Издание содержит теоретический материал 31-й темы практических занятий по медицинской биологии и общей генетике, термины, открытые и закрытые тесты.

Предназначено для иностранных студентов 1-го курса, может быть использовано студентами всех факультетов.

ВВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ПРИРОДЫ

1. Происхождение жизни. Доказательства эволюции органического мира.

Жизнь - это способ существованиябелковых тел , которые постоянно обмениваются с окружающей средой энергией, веществом и информацией. Биохимическим субстратом жизни (ее материальной основой) является комплекс белков и нуклеиновых кислот.

Гипотезы происхождения жизни:

– креационизма - жизнь была создана Богом;

– самозарождения - жизнь возникала неоднократно из неживого вещества;

– стационарного состояния - жизнь существовала всегда;

– панспермии - жизнь занесена на Землю с других планет;

– биохимические - жизнь возникла на Земле в результате биохимической эволюции.

Доказательствами эволюции органического мира являются: палеонтологические (переходные формы, филогенетические ряды); сравнительноанатомические (одинаковый план строения хордовых животных; гомологичные органы, рудименты и атавизмы); эмбриологические (закон зародышевого сходства, биогенетический закон); молекулярно-генетические данные.

2. Свойства и признаки живого. Уровни организации живого.

Фундаментальные свойства живого:

саморегуляция - способность изменять свою жизнедеятельность

в соответствии с изменением условий окружающей среды;

самообновление - способность синтезировать, восстанавливать или заменять свои структурно-функциональные компоненты;

самовоспроизведение - способность создавать себе подобных, увеличивая численность вида и обеспечивая преемственность в ряду поколений.

Эти свойства определяют признаки живого :

обмен веществ и энергии;

наследственность - обеспечивает передачу признаков из поколения в поколение при репродукции;

изменчивость - вызывает появление новых признаков при изменении условий среды;

репродукция (размножение);

онтогенез (индивидуальное развитие) ифилогенез (историческое развитие видов);

рост - увеличение размеров, объема и массы организмов;

раздражимость - ответная реакция организмов на действие факторов окружающей среды;

гомеостаз - способность поддерживать постоянство внутренней среды и структурной организации;

целостность и дискретность (делимость на составляющие).

Уровни организации живой материи:

Молекулярно - генетический - элементарными единицами этого

уровня являются макромолекулы (ДНК, РНК, белки, углеводы и др.)Клеточный - все живые организмы состоят из клеток.Клетка явля-

ется наименьшей структурно-функциональной и генетической единицей живого. В ней содержится генетическая информация о развитии целого организма и проходят все процессы жизнедеятельности.

Тканевый - группа клеток одинаковой структуры, выполняющих одинаковые функции, составляетткань .

Организменный. Организм - элементарная единица жизни. Организменный уровень характеризуется процессами онтогенеза (индивидуального развития), его нервной и гуморальной регуляцией.

Популяционно - видовой . Группа особей одного вида, длительно занимающих определенную территорию, свободно скрещивающихся и относительно изолированных от других групп особей того же вида, составляетпопуляцию . Популяция является элементарной единицей эволюции. Несколько популяций, особи которых могут скрещиваться и давать плодовитое потомство образуютвид .

Биосферно- биогеоценотический. Биогеоценоз - это группа популя-

ций организмов разных видов, исторически связанных между собой и с определенной территорией проживания. Между популяциями и окружающей средой идет постоянный обмен веществами, энергией и информацией. В сумме биогеоценозы составляют биосферу - область планеты, которую занимают живые организмы.

3. Методы изучения живого (методы биологических наук).

Целостное представление о живой материи можно получить только при комплексном исследовании проявлений жизни на всех уровнях организации. Этим занимается биология , включающая в себя ряд специальных дисциплин (биологических наук ).

Биохимия, биофизика и молекулярная биология изучают проявления жизни на молекулярно-генетическом уровне;цитология - на субклеточном и клеточном уровнях;гистология - на тканевом.

Закономерности индивидуального развития и строение организмов изучают эмбриология ,анатомия ,физиология ; историческое развитие живых систем - эволюционное учение, палеобиология. Популяционновидовой, биогеоценотический и биосферный уровни исследуют генетика, биогеография, систематика, экология и др. Все биологические дисциплины

тесно взаимосвязаны и служат основой для развития различных отраслей народного хозяйства, селекции, ветеринарии, медицины. При этом каждая наука для решения стоящих перед ней задач использует большой арсенал методов: наблюдения, описания, моделирования, экспериментирования.

4. Значение биологии для медицины.

5. Положение человека в системе животного мира.

Как биологический вид человек относится к типу Хордовые , подтипу

Позвоночные, классу Млекопитающие, подклассу Плацентарные, отряду

Приматы , подотрядуЧеловекообразные (узконосые обезьяны), семействуГоминиды (люди), родуHomo (человек), видуHomo sapiens (человек разумный).

6. Человек как биологическое и социальное существо.

В человеке объединяются признаки как биологического, так и социального существа.

Таблица 1 |

||

Сходство человека и животных |

||

Систематическая | Признаки характерные для человека |

|

группа животных |

||

Тип Хордовые | В эмбриональном периоде характерна закладка осевых органов: |

|

хорды, нервной трубки, пищеварительной трубки |

||

Подтип Позвоночные | Хорда преобразуется в позвоночник, имеется расположенное на |

|

брюшной стороне сердце, 2 пары конечностей, 5 отделов го- |

||

ловного мозга, мозговой и лицевой череп |

||

Класс Млекопитаю- | Четырехкамерное сердце, теплокровность, сильно развитая ко- |

|

ра головного мозга, млечные, сальные и потовые железы, нали- |

||

чие волосяного покрова |

||

Подкласс Плацентар- | Развитие плода в теле матери и его питание через плаценту |

|

Отряд Приматы | Большой палец на верхних конечностях противопоставлен |

|

остальным, ногти на пальцах, одна пара молочных желез, хо- |

||

рошо развитые ключицы, замена молочных зубов на постоян- |

||

ные, рождение в большинстве случаев одного детеныша |

Только для вида Homo sapiens характерны следующиепризнаки : прямохождение, высокая степень противопоставления большого пальца на руке, S-образная форма позвоночника, объем головного мозга 1100–1700 см3 , подбородочный выступ, абстрактное мышление, речь, изготовление орудий труда и др. Прогресс человечества подчиняется социальным законам - законам общества. Жизнь человека вне общества невозможна. В развитии человека большую роль сыграли социальные факторы. Знания, умения и духовные ценности передаются в обществе посредством обучения и воспитания молодого поколения.

Основные термины и понятия:

Саморегуляция - способность организма изменять параметры жизнедеятельности в соответствии с изменением условий окружающей среды.

Самообновление - способность организма восстанавливать или заменять свои структурно-функциональные компоненты.

Самовоспроизведение - способность организма создавать себе подобных.

Систематическое положение Homo sapiens - положение человека в системе животного мира.

Филогенетическое древо - схема в форме дерева, которая отражает родственные и исторические связи между систематическими группами.

ТЕМА № 1 УВЕЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ КЛЕТКИ

1. Предмет, задачи и методы цитологии.

Цитология (лат. cytos - клетка, logos - наука) - наука, которая изучает строение, химический состав и функции клеток, их размножение, развитие и взаимодействие в многоклеточном организме.

Задачи цитологии:

изучение строения и функции клеток и их компонентов (клеточных мембран, структурных компонентов цитоплазмы и ядра);

изучение деления клеток и возможностей их приспособления к изменениям условий окружающей среды;

изучение взаимоотношений между клетками в многоклеточном организме.

Методы цитологии:

1. Микроскопические - с их помощью изучают морфологию клеток и их компонентов (методы световой и электронной микроскопии).

2. Цитохимические (гистохимические)- позволяют определять хи-

мический состав или локализацию веществ в клетке (в срезах тканей). Они основаны на применении специальных красителей.

3. Биохимические - применяются для изучения химического состава клеток, определения концентрации веществ в тканях. Основаны на свойстве различных биохимических соединений поглощать световые волны определенной длины.

4. Метод дифференциального центрифугирования позволяет изучать состав и свойства органелл клетки: образец ткани измельчают до разрушения клеточных оболочек, помещают в центрифугу, где он разделяется на отдельные фракции соответственно массе.

дении в клетку радиоактивных изотопов. Молекулы, меченные радиоактивными изотопами (3 H,32 P,14 C), участвуют в реакциях обмена. По излучению, которое регистрируют с помощью фотопластинки, определяют их локализацию, перемещение, накопление и выведение.

6. Рентгеноструктурный анализ проводят для изучения пространственной структуры и расположения молекул в веществе. Этот метод основан на дифракции R-лучей при прохождении через кристалл вещества.

2. Увеличительные приборы и их назначение. Устройство светового микроскопа.

Биологический микроскоп предназначен для исследования микрообъектов в потоке проходящего света. Световой микроскоп (рис. 1) состоит из 3 частей: механической, осветительной и оптической.

Рис. 1 . Устройство световых микроскопов:А - МИКМЕД-1; Б - БИОЛАМ:

1 - окуляр,2 - тубус,3 - тубусодержатель,4 - макрометрический винт,5 - микрометрический винт,6 - подставка,7 - зеркало,8 - конденсор, ирисовая диафрагма и светофильтр,9 - предметный столик,10 - револьверное устройство,11 - объектив,12 - корпус коллекторной линзы,13 - патрон с лампой,14 - источник электропитания

Механическая часть включает штатив, предметный столик, макрометрический винт, микрометрический винт, тубус и револьвер.

Штатив состоит из тубусодержателя (колонки) и основания. На колонке расположены:

револьвер - вращающийся механизм для смены объективов;

тубус - полая трубка, в которую вставляется окуляр;

система винтов грубой (макрометрической) и тонкой (микрометрической) настройки микроскопа;

предметный столик для размещения объекта исследования. Осветительная часть включает зеркало (или электрический освети-

тель) и конденсор.

Зеркало микроскопа двухстороннее - с плоской и вогнутой поверхностями. Вогнутая поверхность применяется при недостаточно ярком освещении, а плоская - при интенсивном освещении.

Конденсор - это система линз, собирающая световые лучи в пучок. Диаметр светового пучка можно регулировать, изменяя просвет диафрагмы с помощью специального рычажка.

Оптическая система состоит из окуляра и объективов.

Окуляр (от греч. oculus - глаз) - система линз, направленная к глазу. На оправе окуляра указано увеличение. В учебном микроскопе используются сменные окуляры с увеличением 7×, 10× и 15×.

Объектив расположен у нижнего конца тубуса на нижней пластинке револьвера - это система линз, направленная на объект исследования. Используется 2 вида объективов: малого увеличения (8×) и большого (40×).

Общее увеличение микроскопа определяется путем умножения кратности увеличений объектива и окуляра. Например, общее увеличение микроскопа с объективом 40× и окуляром 7× будет равно 280.

3. Правила работы с микроскопом.

Правила работы с микроскопом на малом увеличении (7 × 8).

1. Микроскоп устанавливают колонкой к себе, а зеркалом к источнику света; примерно на ширину ладони от края стола.

2. Вращая макрометрический винт «на себя», устанавливают объектив на 2–3 см от поверхности предметного столика.

3. Проверяют установку объектива малого увеличения (8×) «на щелчок»: он должен быть зафиксирован против отверстия в предметном столике.

4. Перемещают конденсор в среднее положение и полностью открывают диафрагму.

5. Глядя в окуляр , направляют поверхность зеркала на источник света, чтобы равномерно осветитьполе зрения .

6. Помещают микропрепарат на предметный столик покровным стеклом к объективу (!).

7. Глядя со стороны (!), макрометрическимвинтом опускают объек-

тив до расстояния 0,5 см от поверхности покровного стекла (фокусное расстояние объектива 8× составляет примерно 1 см ).

8. Глядя в окуляр, медленно вращают макрометрический винт «на себя» (!) и получают изображение объекта. Для получения четкого изображения объектамакрометрический винт можно слегка повернуть в одну

и другую стороны.

9. Изучают объект. Перемещение препарата производят вручную. Примечание : Если объект очень мал и его трудно найти на малом уве-

личении, то настроить микроскоп можно на край покровного стекла . Получив четкое изображение края стекла, далее перемещают препарат под объектив и продолжают поиск объекта.

Правила работы с микроскопом на большом увеличении (7 × 40).

1. Получают четкое изображение объекта на малом увеличении (см. выше).

2. Интересующий участок микропрепарата центрируют - передвигают в центр поля зрения.

3. Поворотом револьвера переводят до щелчка объектив большого увеличения (40×).

4. Переводят конденсор в верхнее положение.

5. Глядя в окуляр, слегка поворачивают макрометрический винт «на себя» (!) до появления контуров объекта.

6. Для получения более четкого изображения используют микрометрический винт, вращая его к себе или от себя не более чем на 0,5 оборота.

7. Изучают интересующий участок микропрепарата.

Примечание . Если с первого раза не удается получить изображение объекта на большом увеличении, то необходимо, глядя сбоку, макрометрическим винтом аккуратно опустить объектив большого увеличения почти до касания линзой поверхности покровного стекла (фокусное расстояние объектива 40× составляет около 1 мм) и повторить дйствия, начиная с 5-го пункта.

Окончание работы с микроскопом:

1. Закончив изучение объекта, макрометрическим винтом приподнимают тубус на 2–3 см и снимают препарат с предметного столика.

2. Поворотом револьвера устанавливают объектив малого увеличения на щелчек, фиксируя его против отверстия на предметном столике.

3. Макрометрическим винтом опускают нижний край объектива малого увеличения до уровня предметного столика.

Основные термины и понятия:

Конденсор - это система линз, собирающих световые лучи в пучок.Кремальера - макрометрический винт.

Объектив - система линз, которые ввинчены в револьвер и направлены к объекту исследования.

Окуляр - система линз, которые вставлены в верхнее отверстие тубуса и в которую смотрят глазом.

Разрешающая способность - способность оптического прибора различать мелкие детали; минимальное расстояние между двумя соседними точками (линиями), которые еще можно дифференцировать.

Револьверное устройство - вращающийся механизм смены объективов, который укрепляется внизу на колонке штатива.

Тубус - полая трубка, которая соединяет окуляр и объектив.

ТЕМА № 2 БИОЛОГИЯ КЛЕТКИ. ПОТОК ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ

В КЛЕТКЕ

1. Современное состояние клеточной теории.

1. Клетка - элементарная структурно-функциональная и генетическая единица всего живого, открытая саморегулирующаяся система биополимеров, через которую постоянно идут потоки веществ, энергии и информации.

2. Клетки всех организмов имеют сходное строение, химический состав и процессы жизнедеятельности.

3. Новые клетки образуются при делении материнской клетки.

4. Клетки многоклеточного организма дифференцируются и образуют ткани для выполнения разных функций.

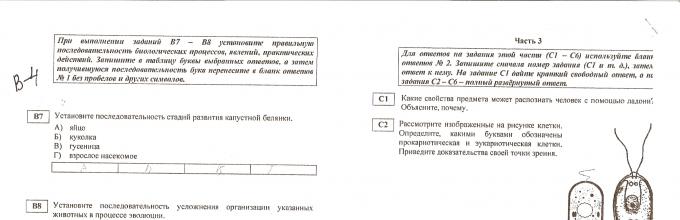

2. Отличительные признаки про - и эукариотических клеток.

Клетки живых организмов подразделяются на прокариотические и эукариотические. Их отличительные признаки представлены в табл. 2.

Таблица 2 |

|

Отличительные признаки про- и эукариотических клеток |

|

Прокариоты | Эукариоты |

Микоплазмы, бактерии, цианобактерии | Протисты, клетки растений и животных |

Размеры 1–10 мкм | |

Нет ядра, есть нуклеоид | Есть оформленное ядро |

ДНК не связана с белками-гистонами | ДНК связана с белками-гистонами |

Нет митоза и мембранных органелл, их | Есть митоз и мембранные органеллы |