Что такое соли?

Соли – это такие сложные вещества, которые состоят из атомов металла и кислотных остатков. В некоторых случаях соли в своем составе могут содержать водород.

Если мы внимательно подойдем к рассмотрению этого определения, то заметим, что по своему составу соли чем-то похожи на кислоты, только с той разницей, что кислоты состоят из атомов водорода, а соли содержат ионы металла. Из этого следует, что соли являются продуктами замещения атомов водорода в кислоте на ионы металла. Так, к примеру, если взять известную каждому поваренную соль NaCl, то ее можно рассматривать как продукт замещения водорода в соляной кислоте НС1 на ион натрия.

Но бывают и исключения. Взять, например, соли аммония, в них кислотные остатки с частицей NH4+, а не с атомами металла.

Типы солей

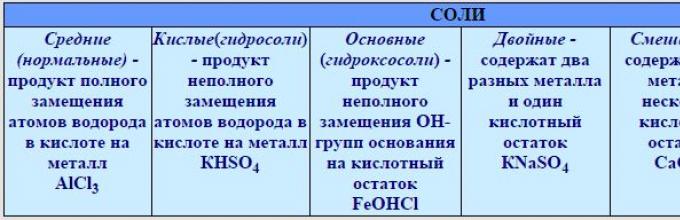

А теперь давайте более подробно рассмотрим классификацию солей.

Классификация:

К кислым солям относятся такие, в которых атомы водорода в кислоте частично заменены атомами металла. Их можно получить с помощью нейтрализации основания избытком кислоты.

К средним солям или как их еще нормальным, относятся такие соли, у которых в молекулах кислоты все атомы водорода замещены на атомы металла, например, таких, как Na2CO3, KNO3 и т.д.

К основным солям относятся те, где у которых происходить неполное или частичное замещение гидроксильных групп оснований кислотными остатками, такими, как: Аl(OH)SO4 , Zn(OH)Cl и т.д.

В составе двойных солей находится два различных катиона, которые получаются с помощью кристаллизации из смешанного раствора солей с разными катионами, но одинаковыми анионами.

Но, а к смешанным солям относятся такие, в составе которых находятся два различных аниона.

Также существуют комплексные соли, в состав которых входит комплексный катион или комплексный анион.

Физические свойства солей

Мы уже с вами знаем, что соли являются твердыми веществами, но следует знать, им свойственна различная растворимость в воде.

Если рассматривать соли с точки зрения растворимости в воде, то их можно поделить на такие группы, как:

Растворимые (Р),

- нерастворимые (Н)

- малорастворимые (М).

Номенклатура солей

Чтобы определить степень растворимости солей, можно обратиться к таблице растворимости кислот, оснований и солей в воде.

Как правило, все названия солее состоят из названий аниона, который представлен в именительном падеже и катиона, который стоит в родительном падеже.

Например: Na2SO4 - сульфат (И.п.) натрия (Р.п.).

Кроме того, для металлов в скобках указывают переменную степень окисления.

Возьмем для примера:

FeSO4 - сульфат железа (II).

Также следует знать, что существует международная номенклатура названия солей каждой кислоты, зависящая от латинского названия элемента. Так, например, соли серной кислоты, называются сульфатами. К примеру, СаSO4 – носит название сульфата кальция. А вот хлоридами называют соли соляной кислоты. Например, всем нам знакомая, NaCl называется хлоридом натрия.

Если же соли двухосновных кислот, то к их названию прибавляют частицу «би» или «гидро».

Например: Mg(HCl3)2 – будет звучать, как бикарбонат или гидрокарбонат магния.

Если в трехосновной кислоте один из атомов водорода заменить на металл, то следует еще добавить приставку «дигидро» и мы получим:

NaH2PO4 – дигидрофосфат натрия.

Химические свойства солей

А сейчас перейдем к рассмотрению химических свойств солей. Дело в том, что они определяются свойствами катионов и анионов, которые входят в их состав.

Значение соли для человеческого организма

В обществе давно идут дискуссии о вреде и пользе соли, которую она оказывает на организм человека. Но какой бы точки зрения не придерживались оппоненты, следует знать, что поваренная соль это минеральное природное вещество, которое жизненно необходимо для нашего организма.

Также следует знать, что при хронической нехватке в организме хлорида натрия, можно получить летальный исход. Ведь, если вспомнить уроки биологии, то нам известно, что тело человека на семьдесят процентов состоит из воды. А благодаря соли происходят процессы регулирования и поддержки водного баланса в нашем организме. Поэтому исключать употребление соли ни в коем случае нельзя. Конечно же, безмерное употребление соли так же ни к чему хорошему не приведет. И тут напрашивается вывод, что все должно быть в меру, так как ее недостаток, также как и избыток могут привести к нарушению баланса в нашем рационе.

Применение солей

Соли нашли свое применение, как в производственных целях, так и в нашей повседневной жизни. А сейчас давайте рассмотрим более детально и узнаем, где и какие соли чаще всего применяются.

Соли соляной кислоты

Из этого вида солей чаще всего используют хлорид натрия и хлорид калия. Поваренную соль, которую мы с вами употребляем в пищу добывают из морской, озерной воды, а также на соляных шахтах. И если хлорид натрия мы употребляем в пищу, то в промышленности его используют для получения хлора и соды. А вот хлорид калия незаменим в сельском хозяйстве. Его применяют, как калийное удобрение.

Соли серной кислоты

Что же касается солей серной кислоты, то они нашли широкое применение в медицине и строительстве. С ее помощью изготавливают гипс.

Соли азотной кислоты

Соли азотной кислоты, или как их еще называют нитраты, применяются в сельском хозяйстве в качестве удобрений. Самыми значимыми среди этих солей является нитрат натрия, нитрат калия, нитрат кальция и нитрат аммония. Их еще называют селитрами.

Ортофосфаты

Среди ортофосфатов, одним из наиболее важных, является ортофосфат кальция. Эта соль входит в основу таких минералов, как фосфориты и апатиты, которые необходимы при изготовлении фосфорных удобрений.

Соли угольной кислоты

Соли угольной кислоты или карбонат кальция можно встретит в природе, в виде мела, известняка и мрамора. Его используют для изготовления извести. А вот карбонат калия применяется, как составляющая сырья при производстве стекла и мыла.

Конечно, о соли вы знаете много интересного, но есть и такие факты, о которых вы вряд ли догадывались.

Вам, наверное, известен тот факт, что на Руси гостей было принято встречать с хлебом и солью, но злили вы, что за соль даже платили налог.

Известно ли вам, что были такие времена, когда соль ценилась больше золота. В древние времена римским воинам даже жалование платили солью. А самым дорогим и важным гостям в знак уважения преподносили горсть соли.

А знаете ли вы, что такое понятие, как «заработная плата» произошло от английского слова salary.

Оказывается, что поваренную соль можно применять в медицинских целях, так как она является отличным антисептиком и обладает ранозаживляющим и бактерицидным свойством. Ведь, наверное, каждый из вас наблюдал, будучи на море, что ранки на коже и мозоли в соленой морской воде заживают намного быстрее.

А знаете, почему зимой в гололед принято посыпать дорожки солью. Оказывается, если на лед насыпать соли, то лед превращается в воду, так как температура ее кристаллизации снизится на 1-3 градуса.

А известно ли вам, сколько соли человек употребляет в течение года. Оказывается, что за год мы с вами съедаем около восьми килограммов соли.

Оказывается, что людям, живущим в жарких странах, нужно употреблять соли в четыре раза больше, чем тем, кто живет в холодных климатических зонах, потому что во время жары выделяется большое количество пота, а с ним и выводятся соли с организма.

Солями называются электролиты, диссоциирующие в водных растворах с образованием обязательно катиона металла и аниона кислотного остатка

Классификация солей приведена в табл. 9.

При написании формул любых солей необходимо руководствоваться одним правилом: суммарные заряды катионов и анионов должны быть равны по абсолютной величине. Исходя из этого, должны расставляться индексы. На пример, при написании формулы нитрата алюминия мы учитываем,что заряд катиона алюминия +3, а питрат-иона - 1: AlNO 3 (+3), и с помощью индексов уравниваем заряды (наименьшее общее кратное для 3 и 1 равно 3. Делим 3 на абсолютную величину заряда катиона алюминия - получается индекс. Делим 3 на абсолютную величину заряда аниона NO 3 — получается индекс 3). Формула: Al(NO 3) 3

Средние, или нормальные, соли имеют в своем составе только катионы металла и анионы кислотного остатка. Их названия образованы от латинского названия элемента, образующего кислотный остаток, путем добавления соответствующего окончания в зависимости от степени окисления этого атома. Например, соль серной кислоты Na 2 SО 4 носит название (степень окисления серы +6), соль Na 2 S - (степень окисления серы -2) и т. п. В табл. 10 приведены названия солей, образованных наиболее широко применяемыми кислотами.

Названия средних солей лежат в основе всех других групп солей.

■ 106 Напишите формулы следующих средних солей: а) сульфат кальция; б) нитрат магния; в) хлорид алюминия; г) сульфид цинка; д) ; е) карбонат калия; ж) силикат кальция; з) фосфат железа (III).

Кислые соли отличаются от средних тем, что в их состав, помимо катиона металла, входит катион водорода, например NaHCO3 или Ca(H2PO4)2. Кислую соль можно представить как продукт неполного замещения атомов водорода в кислоте металлом. Следовательно, кислые соли могут быть образованы только двух- и более основными кислотами.

В состав молекулы кислой соли обычно входит «кислый» ион, зарядность которого зависит от ступени диссоциации кислоты. Например, диссоциация фосфорной кис лоты идет по трем ступеням:

На первой ступени диссоциации образуется однозарядный анион Н 2 РО 4 . Следовательно, в зависимости от заряда катиона металла, формулы солей будут выглядеть как NaH 2 PО 4 , Са(Н 2 РО 4) 2 , Ва(Н 2 РО 4) 2 и т. д. На второй ступени диссоциации образуется уже двухзарядный анион HPO 2 4 — . Формулы солей будут иметь такой вид: Na 2 HPО 4 , СаНРО 4 и т. д. Третья ступень диссоциации кислых солей не дает.

Названия кислых солей образованы от названий средних с добавлением приставки гидро-(от слова «гидроге-ниум» - ):

NaHCО 3 - гидрокарбонат натрия KHSО 4 - гидросульфат калия СаНРО 4 - гидрофосфат кальция

Если в состав кислого иона входят два атома водорода, например Н 2 РО 4 — , к названию соли добавляется еще приставка ди- (два): NaH 2 PО 4 - дигидрофосфат натрия, Са(Н 2 РО 4) 2 - дигидрофосфат кальция и т. д.

■

107. Напишите формулы следующих кислых солей: а) гидросульфат кальция; б) дигидрофосфат магния; в) гидрофосфат алюминия; г) гидрокарбонат бария; д) гидросульфит натрия; е) гидросульфит магния.

108. Можно ли получить кислые соли соляной и азотной кислоты. Обоснуйте свой ответ.

Основные соли отличаются от остальных тем, что, помимо катиона металла и аниона кислотного остатка, в их состав входят анионы гидроксила, например Al(OH)(NО3) 2 . Здесь заряд катиона алюминия +3, а заряды гидроксил-иона-1 и двух нитрат-ионов - 2, всего - 3.

Названия основных солей образованы от названий средних с добавлением слова основной, например: Сu 2 (ОН) 2 СO 3 - основной карбонат меди, Al(OH) 2 NO 3 - основной нитрат алюминия.

■ 109. Напишите формулы следующих основных солей: а) основной хлорид железа (II); б) основной сульфат железа (III); в) основной нитрат меди (II); г) основной хлорид кальция;д) основной хлорид магния; е) основной сульфат железа (III) ж) основной хлорид алюминия.

Формулы двойных солей, например KAl(SO4)3, строят, исходя из суммарных зарядов обоих катионов металлов и суммарного заряда анион

Суммарный заряд катионов + 4 , суммарный заряд анионов -4.

Названия двойных солей образуют так же, как и средних, только указывают названия обоих металлов: KAl(SO4)2 - сульфат калия-алюминия.

■ 110. Напишите формулы следующих солей:

а) фосфат магния; б) гидрофосфат магния; в) сульфат свинца; г) гидросульфат бария; д) гидросульфит бария; е) силикат калия; ж) нитрат алюминия; з) хлорид меди (II); и) карбонат железа (III); к) нитрат кальция; л) карбонат калия.

Химические свойства солей

1. Все средние соли являются сильными электролитами и легко диссоциируют:

Na 2 SO 4 ⇄ 2Na + + SO 2 4 —

Средние соли могут взаимодействовать с металлами, стоящими ряду напряжений левее металла, входящего в состав соли:

Fe + CuSO 4 = Сu + FeSO 4

Fe + Сu 2+ + SO 2 4 — = Сu + Fe 2+ + SO 2 4 —

Fe + Cu 2+ = Сu + Fe 2+

2. Соли реагируют со щелочами и кислотами по правилам, описанным в разделах «Основания» и «Кислоты»:

FeCl 3 + 3NaOH = Fe(OH) 3 ↓ + 3NaCl

Fe 3+ + 3Cl — + 3Na + + 3ОН — = Fe(OH) 3 + 3Na + + 3Cl —

Fe 3+ + 3OH — =Fe(OH) 3

Na 2 SO 3 + 2HCl = 2NaCl + H 2 SO 3

2Na + + SO 2 3 — + 2H + + 2Cl — = 2Na + + 2Cl — + SO 2 + H 2 O

2H + + SO 2 3 — = SO 2 + H 2 O

3. Соли могут взаимодействовать между собой, в результате чего образуются новые соли:

AgNO 3 + NaCl = NaNO 3 + AgCl

Ag + + NO 3 — + Na + + Cl — = Na + + NO 3 — + AgCl

Ag + + Cl — = AgCl

Поскольку эти обменные реакции осуществляются в основном в водных растворах, они протекают лишь тогда, когда одна из образующихся солей выпадает в осадок.

Все реакции обмена идут в соответствии с условиями протекания реакций до конца, перечисленными в § 23, стр. 89.

■ 111. Составьте уравнения следующих реакций и, пользуясь таблицей растворимости, определите, пройдут ли они до конца:

а) хлорид бария + ;

б) хлорид алюминия + ;

в) фосфат натрия + нитрат кальция;

г) хлорид магния + сульфат калия;

д) + нитрат свинца;

е) карбонат калия + сульфат марганца;

ж) + сульфат калия.

Уравнения записывайте в молекулярной и ионных формах.

■ 112. С какими из перечисленных ниже веществ будет реагировать хлорид железа (II): а) ; б) карбонат -кальция; в) гидроокись натрия; г) кремниевый ангидрид; д) ; е) гидроокись меди (II); ж) ?

113. Опишите свойства карбоната кальция как средней соли. Все уравнения записывайте в молекулярной и ионной формах.

114. Как осуществить ряд превращений:

Все уравнения записывайте в молекулярной и ионной формах.

115. Какое количество соли получится при реакции 8 г серы и 18 г цинка?

116. Какой объем водорода выделится при взаимодействии 7 г железа с 20 г серной кислоты?

117. Сколько молей поваренной соли получится при реакции 120 г едкого натра и 120 г соляной кислоты?

118. Сколько нитрата калия получится при реакции 2 молей едкого кали и 130 г азотной кислоты?

Гидролиз солей

Специфическим свойством солей является их способность гидролизоваться - подвергаться гидролизу (от греч. «гидро»-вода, «лизис» - разложение), т. е. разложению под действием воды. Считать гидролиз разложением в том смысле, в каком мы обычно это понимаем, нельзя, но несомненно одно - в реакции гидролиза всегда участвует .

- очень слабый электролит, диссоциирует плохо

Н 2 О ⇄ Н + + ОН —

и не меняет окраску индикатора. Щелочи и кислоты меняют окраску индикаторов, так как при их диссоциации в растворе образуется избыток ионов ОН — (в случае щелочей) и ионов Н + в случае кислот. В таких солях, как NaCl, K 2 SО 4 , которые образованы сильной кислотой (НСl, H 2 SO 4) и сильным основанием (NaOH, КОН), индикаторы окраски не меняют, так как в растворе этих

солей гидролиз практически не идет.

При гидролизе солей возможны четыре случая в зависимости от того, сильными или слабыми кислотой и основанием образована соль.

1. Если мы возьмем соль сильного основания и слабой кислоты, например K 2 S, произойдет следующее. Сульфид калия диссоциирует на ионы как сильный электролит:

K 2 S ⇄ 2K + + S 2-

Наряду с этим слабо диссоциирует :

H 2 O ⇄ H + + OH —

Анион серы S 2- является анионом слабой сероводородной кислоты, которая диссоциирует плохо. Это приводит к тому, что анион S 2- начинает присоединять к себе из воды катионы водорода, постепенно образуя малодиссоциируюшие группировки:

S 2- + H + + OH — = HS — + OH —

HS — + H + + OH — = H 2 S + OH —

Поскольку катионы Н + из воды связываются, а анионы ОН — остаются, реакция среды становится щелочной. Таким образом, при гидролизе солей, образованных сильным основанием и слабой кислотой, реакция среды всегда бывает щелочная.

■ 119.Объясните при помощи ионных уравнений процесс гидролиза карбоната натрия.

2. Если берется соль, образованная слабым основанием и сильной кислотой, например Fe(NО 3) 3 , то при ее диссоциации образуются ионы:

Fe(NO 3) 3 ⇄ Fe 3+ + 3NО 3 —

Катион Fe3+ является катионом слабого основания - железа, которая диссоциирует очень плохо. Это приводит к тому, что катион Fe 3+ начинает присоединять к себе из воды анионы ОН — , образуя при этом мало-диссоциирующие группировки:

Fe 3+ + Н + + ОН — = Fe(OH) 2+ + + Н +

и далее

Fe(ОH) 2+ + Н + + ОН — = Fe(OH) 2 + + Н +

Наконец, процесс может дойти и до последней своей ступени:

Fe(OH) 2 + + Н + + ОН — = Fe(OH) 3 + H +

Следовательно, в растворе окажется избыток катионов водорода.

Таким образом, при гидролизе соли, образованной слабым основанием и сильной кислотой, реакция среды всегда кислая.

■ 120. Объясните при помощи ионных уравнений ход гидролиза хлорида алюминия.

3. Если соль образована сильным ос-нованием и сильной кислотой, то тогда ни катион, ни анион не связывает ионов воды и реакция остается нейтральной. Гидролиз практически не происходит.

4. Если соль образована слабым основанием и слабой кислотой, то реакция среды зависит от их степени диссоциации. Если основание и кислота имеют практически одинаковую , то реакция среды будет нейтральной.

■ 121. Нередко приходится видеть, как при реакции обмена вместо ожидаемого осадка соли выпадает осадок металла, например при реакции между хлоридом железа (III) FeCl 3 и карбонатом натрия Na 2 CО 3 образуется не Fe 2 (CО 3) 3 , a Fe(OH) 3 . Объясните это явление.

122. Среди перечисленных ниже солей укажите те, которые в растворе подвергаются гидролизу: KNO 3 , Cr 2 (SO 4) 3 , Аl 2 (СO 3) 3 , CaCl 2 , K 2 SiO 3 , Al 2 (SО 3) 3 .

Особенности свойств кислых солей

Несколько иные свойства у кислых солей. Они могут вступать в реакции с сохранением и с разрушением кислого иона. Например, реакция кислой соли с щелочью приводит к нейтрализации кислой соли и разрушению кислого иона, например:

NaHSO4 + КОН = KNaSO4 + Н2O

двойная соль

Na + + HSO 4 — + К + + ОН — = К + + Na + + SO 2 4 — + Н2O

HSO 4 — + OH — = SO 2 4 — + Н2О

Разрушение кислого иона можно представить следующим образом:

HSO 4 — ⇄ H + + SO 4 2-

H + + SO 2 4 — + OH — = SO 2 4 — + H2O

Разрушается кислый ион и при реакции с кислотами:

Mg(HCO3)2 + 2НСl = MgCl2 + 2Н2Сo3

Mg 2+ + 2НСО 3 — + 2Н + + 2Сl — = Mg 2+ + 2Сl — + 2Н2O + 2СO2

2НСО 3 — + 2Н + = 2Н2O + 2СO2

HCO 3 — + Н + = Н2O + СО2

Нейтрализацию можно проводить той же щелочью, которой образована соль:

NaHSO4 + NaOH = Na2SO4 + Н2O

Na + + HSO 4 — + Na + + ОН — = 2Na + + SO 4 2- + H2O

HSO 4 — + OH — = SO 4 2- + Н2O

Реакции с солями протекают без разрушения кислого иона:

Са(НСO3)2 + Na2CO3 = СаСО3 + 2NaHCO3

Са 2+ + 2НСO 3 — + 2Na + + СО 2 3 — = CaCO3↓+ 2Na + + 2НСO 3 —

Ca 2+ + CO 2 3 — = CaCO3

■ 123. Напишите в молекулярной и ионной формах уравнения следующих реакций:

а) гидросульфид калия + ;

б) гидрофосфат натрия + едкое кали;

в) дигидрофосфат кальция + карбонат натрия;

г) гидрокарбонат бария + сульфат калия;

д) гидросульфит кальция + .

Получение солей

На основании изученных свойств основных классов неорганических веществ можно вывести 10 способов получения солей.

1. Взаимодействием металла с неметаллом:

2Na + Cl2 = 2NaCl

Таким способом могут быть получены только соли бескислородных кислот. Это не ионная реакция.

2. Взаимодействием металла с кислотой:

Fe + H2SO4 = FeSO4 + H2

Fe + 2H + + SO 2 4 — =Fe 2+ + SO 2 4 — + H2

Fe + 2H + = Fe 2+ + H2

3. Взаимодействием металла с солью:

Сu + 2AgNO3 = Cu(NO3)2 + 2Ag↓

Сu + 2Ag + + 2NO 3 — = Cu 2+ 2NO 3 — + 2Ag↓

Сu + 2Ag + = Cu 2+ + 2Ag

4. Взаимодействием основного окисла с кислотой:

СuО + H2SO4 = CuSO4 + H2O

CuO + 2H + + SO 2 4 — = Cu 2+ + SO 2 4 — + H2O

СuО + 2Н + = Cu 2+ + H2O

5. Взаимодействием основного окисла с ангидридом кислоты:

3CaO + P2O5 = Ca3(PO4)2

Реакция не ионного характера.

6. Взаимодействием кислотного окисла с основанием:

СО2 + Сa(OH)2 = CaCO3 + H2O

CO2 + Ca 2+ + 2OH — = CaCO3 + H2O

7, Взаимодействие кислот с основанием (нейтрализация):

HNO3 + KOH = KNO3 + H2O

H + + NO 3 — + K + + OH — = K + + NO 3 — + H2O

H + + OH — = H2O

Которые состоят из аниона (кислотного остатка) и катиона (атом металла). В большинстве случаев это кристаллические вещества различной окраски и с разной растворимостью в воде. Простейший представитель данного класса соединений - (NaCl).

Соли делятся на кислые, нормальные и основные.

Нормальные (средние) образуются в случаях, когда в кислоте все атомы водорода замещаются на атомы металла или когда все гидроксильные группы основы замещаются на кислотные остатки кислот (например, MgSO4, Mg (CH3COO) 2). При электролитической диссоциации они разлагаются на положительно заряженные анионы металлов и отрицательно заряженные кислотные остатки.

Химические свойства солей данной группы:

Разлагаются при воздействии высоких температур;

Подвергаются гидролизу (взаимодействие с водой);

Вступают в реакции обмена с кислотами, другими солями и основаниями. При этом следует помнить некоторые особенности данных реакций:

Реакция с кислотой проходит лишь тогда, когда эта чем та, от которой происходит соль;

Реакция с основанием проходит в случае, когда образуется нерастворимое вещество;

Солевой раствор реагирует с металлом, если он стоит в электрохимическом ряду напряжений левее металла, который входит в состав соли;

Солевые соединения в растворах взаимодействуют друг с другом, если при этом образуется нерастворимый продукт обмена;

Редокс, что можно связать со свойствами катиона или аниона.

Кислые соли получают в случаях, когда лишь часть атомов водорода в кислоте замещается на атомы металлов (например, NaHSO4, CaHPO4). При электролитической диссоциации они образуют катионы водорода и металла, анионы кислотного остатка, поэтому химические свойства солей данной группы включают следующие признаки как солевых, так и кислотных соединений:

Подвергаются термическому разложению с образованием средней соли;

Взаимодействуют со щелочью, образуя нормальную соль.

Основные соли получают в случаях, когда лишь часть гидроксильных групп основ замещается на кислотные остатки кислот (например, Cu (OH) или Cl, Fe (OH) CO3). Такие соединения диссоциируют на катионы металлов и анионы гидроксила и кислотного остатка. Химические свойства солей данной группы включают характерные химические признаки и солевых веществ, и основ одновременно:

Характерно термическое разложение;

Взаимодействуют с кислотой.

Существует еще понятие комплексных и

Комплексные содержат комплексный анион или катион. Химические свойства солей такого типа включают реакции разрушения комплексов, сопровождающиеся образованием малорастворимых соединений. Кроме этого, они способны обмениваться лигандами между внутренней и внешней сферой.

Двойные же имеют два различных катиона и могут реагировать с растворами щелочей (реакция восстановления).

Способы получения солей

Данные вещества можно получить следующими способами:

Взаимодействием кислот с металлами, которые способны вытеснять атомы водорода;

При реакции основ и кислот, когда гидроксильные группы основ обмениваются с кислотными остатками кислот;

Действием кислот на амфотерные и соли или металлы;

Действием оснований на кислотные оксиды;

Реакцией между кислотными и основными оксидами;

Взаимодействием солей между собой или с металлами ;

Получение солей при реакциях металлов с неметаллами;

Кислые солевые соединения получают при реакции средней соли с одноименной кислотой;

Основные солевые вещества получают путем взаимодействия соли с небольшим количеством щелочи.

Итак, соли можно получить многими способами, так как они образуются в результате многих химических реакций между различными неорганическими веществами и соединениями.

Химические уравнения

Химическое уравнение - это выражение реакции при помощи химических формул. Химические уравнения показывают, какие вещества вступают в химическую реакцию и какие вещества образуются в результате этой реакции. Уравнение составляется на основе закона сохранения массы и показывает количественные соотношения веществ, участвующих в химической реакции.

В качестве примера рассмотрим взаимодействие гидроксида калия с фосфорной кислотой :

Н 3 РО 4 + 3 КОН = К 3 РО 4 + 3 Н 2 О.

Из уравнения видно, что 1 моль ортофосфорной кислоты (98 г) реагирует с 3 молями гидроксида калия (3·56 г). В результате реакции образуется 1 моль фосфата калия (212 г) и 3 моля воды (3·18 г).

98 + 168 = 266 г; 212 + 54 = 266 г видим, что масса веществ, вступивших в реакцию, равна массе продуктов реакции. Уравнения химической реакции позволяет производить различные расчёты, связанные с данной реакцией.

Сложные вещества делятся на четыре класса: оксиды, основания, кислоты и соли.

Оксиды - это сложные вещества, состоящие из двух элементов, один из которых кислород, т.е. оксид - это соединение элемента с кислородом.

Название оксидов образуется от названия элемента, входящего в состав оксида. Например, BaO - оксид бария. Если оксид элемент имеет переменную валентность, то после названия элемента в скобках указывается его валентность римской цифрой. Например, FeO - оксид железа (I), Fe2О3 - оксид железа (III).

Все оксиды делятся на солеобразующие и несолеобразующие.

Солеобразующие оксиды - это такие оксиды, которые в результате химических реакций образуют соли. Это оксиды металлов и неметаллов, которые при взаимодействии с водой образуют соответствующие кислоты, а при взаимодействии с основаниями - соответствующие кислые и нормальные соли. Например, оксид меди (CuO) является оксидом солеобразующим, потому что, например, при взаимодействии её с соляной кислотой (HCl) образуется соль:

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O.

В результате химических реакций можно получать и другие соли:

CuO + SO3 → CuSO4.

Несолеобразующими оксидами называются такие оксиды, которые не образуют солей. Примером могут служить СО, N2O, NO.

Солеобразующие оксиды бывают 3-х типов: основными (от слова «основание»), кислотными и амфотерными.

Основные оксиды - это оксиды металлов, которым соответствуют гидроксиды, относящиеся к классу оснований. К основным оксидам относятся, например, Na2O, K2O, MgO, CaO и т.д.

Химические свойства основных оксидов

1. Растворимые в воде основные оксиды вступают в реакцию с водой, образуя основания:

Na2O + H2O → 2NaOH.

2. Взаимодействуют с кислотными оксидами, образуя соответствующие соли

Na2O + SO3 → Na2SO4.

3. Реагируют с кислотами, образуя соль и воду:

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O.

4. Реагируют с амфотерными оксидами:

Li2O + Al2O3 → 2LiAlO2.

5. Основные оксиды реагируют с кислотными оксидами, образуя соли:

Na2O + SO3 = Na2SO4

Если в составе оксидов в качестве второго элемента будет неметалл или металл, проявляющий высшую валентность (обычно проявляют от IV до VII), то такие оксиды будут кислотными. Кислотными оксидами (ангидридами кислот) называются такие оксиды, которым соответствуют гидроксиды, относящие к классу кислот. Это, например, CO2, SO3, P2O5, N2O3, Cl2O5, Mn2O7 и т.д. Кислотные оксиды растворяются в воде и щелочах, образуя при этом соль и воду.

Химические свойства кислотных оксидов

1. Взаимодействуют с водой, образуя кислоту:

SO3 + H2O → H2SO4.

Но не все кислотные оксиды непосредственно реагируют с водой (SiO2 и др.).

2. Реагируют с основанными оксидами с образованием соли:

CO2 + CaO → CaCO3

3. Взаимодействуют со щелочами, образуя соль и воду:

CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O.

В состав амфотерного оксида входит элемент, который обладает амфотерными свойствами. Под амфотерностью понимают способность соединений проявлять в зависимости от условий кислотные и основные свойства. Например, оксид цинка ZnO может быть как основанием, так и кислотой (Zn(OH)2 и H2ZnO2). Амфотерность выражается в том, что в зависимости от условий амфотерные оксиды проявляют либо осно?вные, либо кислотные свойства, например - Al2O3, Cr2O3, MnO2; Fe2O3 ZnO. К примеру, амфотерный характер оксида цинка проявляется при взаимодействии его как с соляной кислотой, так и с гидроксидом натрия:

ZnO + 2HCl = ZnCl 2 + H 2 O

ZnO + 2NaOH = Na 2 ZnO 2 + H 2 O

Так как далеко не все амфотерные оксиды расворимы в воде, то доказать амфотерность таких оксидов заметно сложнее. Например, оксид алюминия (III) в реакции сплавления его с дисульфатом калия проявляет основные свойства а при сплавлении с гидроксидами кислотные:

Al2O3 + 3K2S2O7 = 3K2SO4 + A12(SO4)3

Al2O3 + 2KOH = 2KAlO2 + H2O

У различных амфотерных оксидов двойственность свойств может быть выражена в различной степени. Например, оксид цинка одинаково легко растворяется и в кислотах, и в щелочах, а оксид железа (III) - Fe2O3 - обладает преимущественно основными свойствами.

Химические свойства амфотерных оксидов

1. Взаимодействуют с кислотами, образуя соль и воду:

ZnO + 2HCl → ZnCl2 + H2O.

2. Реагируют с твёрдыми щелочами (при сплавлении), образуя в результате реакции соль - цинкат натрия и воду:

ZnO + 2NaOH → Na2 ZnO2 + H2O.

При взаимодействии оксида цинка с раствором щелочи (того же NaOH) протекает другая реакция:

ZnO + 2 NaOH + H2O => Na2.

Координационное число - характеристика, которая определяет число ближайших частиц: атомов или инов в молекуле или кристалле. Для каждого амфотерного металла характерно свое координационное число. Для Be и Zn - это 4; Для и Al - это 4 или 6; Для и Cr - это 6 или (очень редко) 4;

Амфотерные оксиды обычно не растворяются в воде и не реагируют с ней.

Способы получения оксидов из простых веществ - это либо прямая реакция элемента с кислородом:

либо разложение сложных веществ:

а) оксидов

4CrO3 = 2Cr2O3 + 3O2-

б) гидроксидов

Ca(OH)2 = CaO + H2O

в) кислот

H2CO3 = H2O + CO2-

CaCO3 = CaO +CO2

А также взаимодействие кислот - окислителей с металлами и неметаллами:

Cu + 4HNO3 (конц) = Cu(NO3) 2 + 2NO2 + 2H2O

Оксиды могут быть получены при непосредственном взаимодействии кислорода с другим элементом, так и косвенным путём (например, при разложении солей, оснований, кислот). В обычных условиях оксиды бывают в твёрдом, жидком и газообразном состоянии, этот тип соединений весьма распространён в природе. Оксиды содержатся в Земной коре. Ржавчина, песок, вода, углекислый газ - это оксиды.

Основания - это сложные вещества, в молекулах которых атомы металла соединены с одной или несколькими гидроксильными группами.

Основания - это электролиты, которые при диссоциации образуют в качестве анионов только гидроксид-ионы.

NaOH = Na + + OH -

Ca(OH)2 = CaOH + + OH - = Ca 2 + + 2OH -

Существует несколько признаков классификации оснований:

В зависимости от растворимости в воде основания делят на щёлочи и нерастворимые. Щелочами являются гидроксиды щелочных металлов (Li, Na, K, Rb, Cs) и щелочноземельных металлов (Ca, Sr, Ba). Все остальные основания являются нерастворимыми.

В зависимости от степени диссоциации основания делятся на сильные электролиты (все щёлочи) и слабые электролиты (нерастворимые основания).

В зависимости от числа гидроксильных групп в молекуле основания делятся на однокислотные (1 группа ОН), например, гидроксид натрия, гидроксид калия, двухкислотные (2 группы ОН), например, гидроксид кальция, гидроксид меди(2), и многокислотные.

Химические свойства.

Ионы ОН - в растворе определяют щелочную среду.

Растворы щелочей изменяют окраску индикаторов:

Фенолфталеин: бесцветный ® малиновый,

Лакмус: фиолетовый ® синий,

Метилоранж: оранжевый ® жёлтый.

Растворы щелочей взаимодействуют с кислотными оксидами с образованием солей тех кислот, которые соответствуют реагирующим кислотным оксидам. В зависимости от количества щёлочи образуются средние или кислые соли. Например, при взаимодействии гидроксида кальция с оксидом углерода(IV) образуются карбонат кальция и вода:

Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3? + H2O

А при взаимодействии гидроксида кальция с избытком оксида углерода (IV) образуется гидрокарбонат кальция:

Ca(OH)2 + CO2 = Ca(HCO3)2

Ca2+ + 2OH- + CO2 = Ca2+ + 2HCO32-

Все основания взаимодействуют с кислотами с образованием соли и воды, например: при взаимодействии гидроксида натрия с соляной кислотой образуются хлорид натрия и вода:

NaOH + HCl = NaCl + H2O

Na+ + OH- + H+ + Cl- = Na+ + Cl- + H2O

Гидроксид меди (II) растворяется в соляной кислоте с образованием хлорида меди (II) и воды:

Cu(OH)2 + 2HCl = CuCl2 + 2H2O

Cu(OH)2 + 2H+ + 2Cl- = Cu2+ + 2Cl- + 2H2O

Cu(OH)2 + 2H+ = Cu2+ + 2H2О.

Реакция между кислотой и основанием называется реакцией нейтрализации.

Нерастворимые основания при нагревании разлагаются на воду и соответствующий основанию оксид металла, например:

Cu(OH)2 = CuO + H2 2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3H2O

Щёлочи вступают во взаимодействие с растворами солей, если выполняется одно из условий протекания реакции ионного обмена до конца (выпадает осадок),

2NaOH + CuSO4 = Cu(OH)2? + Na2SO4

2OH- + Cu2+ = Cu(OH)2

Реакция протекает за счёт связывания катионов меди с гидроксид-ионами.

При взаимодействии гидроксида бария с раствором сульфата натрия образуется осадок сульфата бария.

Ba(OH)2 + Na2SO4 = BaSO4? + 2NaOH

Ba2+ + SO42- = BaSO4

Реакция протекает за счёт связывания катионов бария и и сульфат-анионов.

Кислоты - это сложные вещества, в состав молекул которых входят атомы водорода, способные замещаться или обмениваться на атомы металла и кислотный остаток.

По наличию или отсутствию кислорода в молекуле кислоты делятся на кислородсодержащие (H2SO4 серная кислота, H2SO3 сернистая кислота, HNO3 азотная кислота, H3PO4 фосфорная кислота, H2CO3 угольная кислота, H2SiO3 кремниевая кислота) и бескислородные (HF фтороводородная кислота, HCl хлороводородная кислота (соляная кислота), HBr бромоводородная кислота, HI иодоводородная кислота, H2S сероводородная кислота).

В зависимости от числа атомов водорода в молекуле кислоты кислоты бывают одноосновные (с 1 атомом Н), двухосновные (с 2 атомами Н) и трехосновные (с 3 атомами Н).

К И С Л О Т Ы

Часть молекулы кислоты без водорода называется кислотным остатком.

Кислотные остатки могут состоять из одного атома (-Cl, -Br, -I) - это простые кислотные остатки, а могут - из группы атомов (-SO3, -PO4, -SiO3) - это сложные остатки.

В водных растворах при реакциях обмена и замещения кислотные остатки не разрушаются:

H2SO4 + CuCl2 → CuSO4 + 2 HCl

Слово ангидрид означает безводный, то есть кислота без воды. Например,

H2SO4 - H2O → SO3. Бескислородные кислоты ангидридов не имеют.

Своё название кислоты получают от названия образующего кислоту элемента (кислотообразователя) с прибавлением окончаний «ная» и реже «вая»: H2SO4 - серная; H2SO3 - угольная; H2SiO3 - кремниевая и т.д.

Элемент может образовать несколько кислородных кислот. В таком случае указанные окончания в названии кислот будут тогда, когда элемент проявляет высшую валентность (в молекуле кислоты большое содержание атомов кислорода). Если элемент проявляет низшую валентность, окончание в названии кислоты будет «истая»: HNO3 - азотная, HNO2 - азотистая.

Кислоты можно получать растворением ангидридов в воде. В случае, если ангидриды в воде не растворимы, кислоту можно получить действием другой более сильной кислоты на соль необходимой кислоты. Этот способ характерен как для кислородных так и бескислородных кислот. Бескислородные кислоты получают так же прямым синтезом из водорода и неметалла с последующим растворением полученного соединения в воде:

H2 + Cl2 → 2 HCl;

Растворы полученных газообразных веществ HCl и H2S и являются кислотами.

При обычных условиях кислоты бывают как в жидком, так и в твёрдом состоянии.

Химические свойства кислот

1. Растворы кислот действуют на индикаторы. Все кислоты (кроме кремниевой) хорошо растворяются в воде. Специальные вещества - индикаторы позволяют определить присутствие кислоты.

Индикаторы - это вещества сложного строения. Они меняют свою окраску в зависимоти от взаимодействия с разными химическими веществами. В нейтральных растворах — они имеют одну окраску, в растворах оснований - другую. При взаимодействии с кислотой они меняют свою окраску: индикатор метиловый оранжевый окрашивается в красный цвет, индикатор лакмус - тоже в красный цвет.

2. Взаимодействуют с основаниями с образованием воды и соли, в которой содержится неизменный кислотный остаток (реакция нейтрализации):

H2SO4 + Ca(OH)2 → CaSO4 + 2 H2O.

3. Взаимодействуют с основанными оксидами с образованием воды и соли. Соль содержит кислотный остаток той кислоты, которая использовалась в реакции нейтрализации:

H3PO4 + Fe2O3 → 2 FePO4 + 3 H2O.

4. Взаимодействуют с металлами.

Для взаимодействия кислот с металлами должны выполнятся некоторые условия:

1. Металл должен быть достаточно активным по отношению к кислотам (в ряду активности металлов он должен располагаться до водорода). Чем левее находится металл в ряду активности, тем интенсивнее он взаимодействует с кислотами;

К, Са, Na, Мn, Аl, Zn, Fе, Ni, Sn, РЬ, Н2, Сu, Нg, Аg, Аu.

А вот реакция между раствором соляной кислоты и медью невозможна, так как медь стоит в ряду напряжений после водорода.

2. Кислота должна быть достаточно сильной (то есть способной отдавать ионы водорода H+).

При протекании химических реакций кислоты с металлами образуется соль и выделяется водород (кроме взаимодействия металлов с азотной и концентрированной серной кислотами,):

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2;

Cu + 4HNO3 → CuNO3 + 2 NO2 + 2 H2O.

Однако, какими бы разными ни были кислоты, все они образуют при диссоциации катионы водорода, которые и обусловливают ряд общих свойств: кислый вкус, изменение окраски индикаторов (лакмуса и метилового оранжевого), взаимодействие с другими веществами.

Так же реакция протекает между оксидами металлов и большинством кислот

CuO+ H2SO4 = CuSO4+ H2O

Опишем реакции:

2) При второй реакции должна получиться растворимая соль. Во многих случаях взаимодействие металла с кислотой практически не происходит потому, что образующаяся соль нерастворима и покрывает поверхность металла зашитной пленкой, например:

Рb + H2SO4 =/ PbSO4 + H2

Нерастворимый сульфат свинца (II) прекращает доступ кислоты к металлу, и реакция прекращается, едва успев начаться. По данной причине большинство тяжелых металлов практически не взаимодействует с фосфорной, угольной и сероводородной кислотами.

3) Третья реакция характерна для растворов кислот, поэтому-нерастворимые кислоты, например кремниевая, не вступают в реакции с металлами. Концентрированный раствор серной кислоты и раствор азотной кислоты любой концентрации взаимодействуют с металлами несколько иначе, поэтому уравнения реакций между металлами и этими кислотами записываются подругой схеме. Разбавленный раствор серной кислоты взаимодействует с металлами. стоящими в ряду напряжении до водорода, образуя соль и водород.

4) Четвертая реакция является типичной реакцией ионного обмена п протекает только в том случае, если образуется осадок или газ.

Соли - это сложные вещества, молекулы которых, состоят из атомов металлов и кислотных остатков (иногда могут содержать водород). Например, NaCl - хлорид натрия, СаSO4 - сульфат кальция и т. д.

Практически все соли являются ионными соединениями, поэтому в солях между собой связаны ионы кислотных остатков и ионы металла:

Na+Cl - хлорид натрия

Ca2+SO42 - сульфат кальция и т.д.

Соль является продуктом частичного или полного замещения металлом атомов водорода кислоты.

Отсюда различают следующие виды солей:

1. Средние соли - все атомы водорода в кислоте замещены металлом: Na2CO3, KNO3 и т.д.

2. Кислые соли - не все атомы водорода в кислоте замещены металлом. Разумеется, кислые соли могут образовывать только двух- или многоосновные кислоты. Одноосновные кислоты кислых солей давать не могут: NaHCO3, NaH2PO4 ит. д.

3. Двойные соли - атомы водорода двух- или многоосновной кислоты замещены не одним металлом, а двумя различными: NaKCO3, KAl(SO4)2 и т.д.

4. Соли основные можно рассматривать как продукты неполного, или частичного, замещения гидроксильных групп оснований кислотными остатками: Аl(OH)SO4 , Zn(OH)Cl и т.д.

По международной номенклатуре название соли каждой кислоты происходит от латинского названия элемента. Например, соли серной кислоты называются сульфатами: СаSO4 - сульфат кальция, Mg SO4 - сульфат магния и т.д.; соли соляной кислоты называются хлоридами: NaCl - хлорид натрия, ZnCI2 - хлорид цинка и т.д.

В название солей двухосновных кислот добавляют частицу «би» или «гидро»: Mg(HCl3)2 - бикарбонат или гидрокарбонат магния.

При условии, что в трехосновной кислоте замещён на металл только один атом водорода, то добавляют приставку «дигидро»: NaH2PO4 - дигидрофосфат натрия.

Соли - это твёрдые вещества, обладающие самой различной растворимостью в воде.

Химические свойства солей определяются свойствами катионов и анионов, которые входят в их состав.

1. Некоторые соли разлагаются при прокаливании:

CaCO3 = CaO + CO2

2. Взаимодействуют с кислотами с образованием новой соли и новой кислоты. Для осуществление этой реакции необходимо, чтобы кислота была более сильная чем соль, на которую воздействует кислота:

2NaCl + H2 SO4 → Na2SO4 + 2HCl.

3. Взаимодействуют с основаниями, образуя новую соль и новое основание:

Ba(OH)2 + Mg SO4 → BaSO4↓ + Mg(OH)2.

4. Взаимодействуют друг с другом с образованием новых солей:

NaCl + AgNO3 → AgCl + NaNO3 .

5. Взаимодействуют с металлами, которые стоят в раду активности до металла, который входит в состав соли.

1) металла с неметаллом: 2Na + Cl 2 = 2NaCl

2) металла с кислотой: Zn + 2HCl = ZnCl 2 + H 2

3) металла с раствором соли менее активного металла Fe + CuSO 4 = FeSO 4 + Cu

4) основного оксида с кислотным оксидом: MgO + CO 2 = MgCO 3

5) основного оксида с кислотой CuO + H 2 SO 4 = CuSO 4 + H 2 O

6) основания с кислотным оксидом Ba(OH) 2 + CO 2 = BaCO 3 + H 2 O

7) основания с кислотой: Ca(OH) 2 + 2HCl = CaCl 2 + 2H 2 O

8) соли с кислотой: MgCO 3 + 2HCl = MgCl 2 + H 2 O + CO 2

BaCl 2 + H 2 SO 4 = BaSO 4 + 2HCl

9) раствора основания с раствором соли: Ba(OH) 2 + Na 2 SO 4 = 2NaOH + BaSO 4

10) растворов двух солей 3CaCl 2 + 2Na 3 PO 4 = Ca 3 (PO 4) 2 + 6NaCl

2. Получение кислых солей:

1. Взаимодействие кислоты с недостатком основания. KOH + H 2 SO 4 = KHSO 4 + H 2 O

2. Взаимодействие основания с избытком кислотного оксида

Ca(OH) 2 + 2CO 2 = Ca(HCO 3) 2

3. Взаимодействие средней соли с кислотой Ca 3 (PO 4) 2 + 4H 3 PO 4 = 3Ca(H 2 PO 4) 2

3. Получение основных солей:

1. Гидролиз солей, образованных слабым основанием и сильной кислотой

ZnCl 2 + H 2 O = Cl + HCl

2. Добавление (по каплям) небольших количеств щелочей к растворам средних солей металлов AlCl 3 + 2NaOH = Cl + 2NaCl

3. Взаимодействие солей слабых кислот со средними солями

2MgCl 2 + 2Na 2 CO 3 + H 2 O = 2 CO 3 + CO 2 + 4NaCl

4. Получение комплексных солей:

1. Реакции солей с лигандами: AgCl + 2NH 3 = Cl

FeCl 3 + 6KCN] = K 3 + 3KCl

5. Получение двойных солей:

1. Совместная кристаллизация двух солей:

Cr 2 (SO 4) 3 + K 2 SO 4 + 24H 2 O = 2 + NaCl

4. Окислительно-восстановительные реакции, обусловленные свойствами катиона или аниона. 2KMnO 4 + 16HCl = 2MnCl 2 + 2KCl + 5Cl 2 + 8H 2 O

2. Химические свойства кислых солей:

Термическое разложение с образованием средней соли

Ca(HCO 3) 2 = CaCO 3 + CO 2 + H 2 O

Взаимодействие со щёлочью. Получение средней соли.

Ba(HCO 3) 2 + Ba(OH) 2 = 2BaCO 3 + 2H 2 O

3. Химические свойства основных солей:

Термическое разложение. 2 CO 3 = 2CuO + CO 2 + H 2 O

Взаимодействие с кислотой: образование средней соли.

Sn(OH)Cl + HCl = SnCl 2 + H 2 O Хими́ческий элеме́нт - совокупность атомов с одинаковым зарядом ядра и числом протонов, совпадающим с порядковым (атомным) номером в таблице Менделеева . Каждый химический элемент имеет свои название и символ, которые приводятся в Периодической системе элементов Менделеева .

Формой существования химических элементов в свободном виде являются простые вещества (одноэлементные).

На данный момент (март 2013 года) известно 118 химических элементов (из них не все официально признаны).

Химические вещества могут состоять как из одного химического элемента (простое вещество), так и из разных (сложное вещество или химическое соединение).

Химические элементы образуют около 500 простых веществ . Способность одного элемента существовать в виде различных простых веществ, отличающихся по свойствам, называется аллотропией. В большинстве случаев названия простых веществ совпадают с названием соответствующих элементов (например, цинк, алюминий, хлор), однако в случае существования нескольких аллотропных модификаций названия простого вещества и элемента могут отличаться, например кислород (дикислород, O 2) и озон (O 3); алмаз,графит и ряд других аллотропных модификаций углерода существуют наряду с аморфными формами углерода.

Подтвержденная экспериментально в 1927 г. двойственная природа электрона, обладающего свойствами не только частицы, но и волны, побудила ученых к созданию новой теории строения атома, учитывающей оба этих свойства. Современная теория строения атома опирается на квантовую механику.

Двойственность свойств электрона проявляется в том, что он, с одной стороны, обладает свойствами частицы (имеет определенную массу покоя), а с другой - его движение напоминает волну и может быть описано определенной амплитудой, длиной волны, частотой колебаний и др. Поэтому нельзя говорить о какой-либо определенной траектории движения электрона - можно лишь судить о той или иной степени вероятности его нахождения в данной точке пространства.

Следовательно, под электронной орбитой следует понимать не определенную линию перемещения электрона, а некоторую часть пространства вокруг ядра, в пределах которого вероятность пребывания электрона наибольшая. Иными словами электронная орбита не характеризует последовательность перемещения электрона от точки к точке, а определяется вероятностью нахождения электрона на определенном расстоянии от ядра.

О наличии волновых свойств электрона первым высказался французский уч¨ный Л. де Бройль. Уравнение де Бройля: =h/mV. Если электрон обладает волновыми свойствами, то пучок электронов должен испытывать действие явлений дифракции и интерференции. Волновая природа электронов подтвердилась при наблюдении дифракции электронного пучка в структуре кристаллической реш¨тки. Поскольку электрон обладает волновыми свойствами, положение его внутри объ¨ма атома не определено. Положение электрона в атомном объ¨ме описывается вероятностной функцией, если е¨ изобразить в тр¨хмерном пространстве, то получим тела вращения (Рис).