До XVIII века сословного строя в России не было. Общество многократно делилось и меняло состав социальных групп в зависимости от разных ситуаций. Петр I и его последователи подогнали российское общество к средневековым западноевропейским образцам и к XIX веку сформировали в стране сословный строй. Ситуация была закреплена в IX томе «Свода законов Российской империи». В 4-й статье все «природные обыватели России» делились на четыре основных сословия:

- Дворянство – высшее привилегированное главенствующее сословие.

- Христианское духовенство – привилегированное сословие служителей церкви.

- Городское население включало в себя привилегированных Почетных граждан, купцов 1-й и отчасти 2-й гильдии, а также податных купцов 3-й гильдии и мещан.

- Сельское население составляли крестьяне разных форм зависимости и привилегированное казачество.

Из этих сословий и инородческих групп к концу века сформировалось несколько категорий, условно составивших сословную структуру российского общества.

Сословия в XIX веке: их права, привилегии и обязанности

Название сословия | Внутрисословные группы | Права и привилегии | Обязанности |

|---|---|---|---|

Дворянство | Потомственные и личные. |

Личные дворяне не могли передавать свое достоинство по наследству. | Особых обязанностей для дворянского сословия Российское законодательство не предусматривало. |

Духовенство | Белое (приходское) и черное (монашество). | Белое и Черное духовенство освобождалось от рекрутчины и телесных наказаний. Служители церкви имели право получить хорошее образование. | Представители Черного духовенства обязаны были посвятить свою жизнь церкви, отказавшись от семейных отношений и любых связей с внешним миром. Представители Белого духовенства обязаны были проповедовать слово Божие. |

Почетные граждане | Потомственные и личные. | Пользовались свободой от рекрутской повинности, подушного налога и телесного наказания. Имели право участвовать в выборах на общественные должности, кроме права поступления на государственную службу. | Титул почетного гражданина не сопровождался особыми обязанностями. |

Купечество | Первой, второй и третьей гильдии |

Купечество имело права сословного самоуправления и имели доступ к приличному образованию. | Купцы 2-й и 3-й гильдий обязаны были нести рекрутскую, земские и налоговые повинности. |

Казачество | — | Казаки имели право владеть землей, освобождались от выплаты податей. | Казаки обязаны были нести военную службу (срочную и в запасе) с собственным снаряжением. |

Мещанство | Ремесленники, мастеровые и мелкие торговцы. | Мещане занимались городскими промыслами и уездной торговлей. Имели права сословного самоуправления и ограниченный доступ к образованию. | Мещане платили все существующие тогда подати, несли рекрутскую повинность, были основой для военной армии. К тому же, мещане не владели землей, обладали урезанными правами и широкими обязанностями. |

Крестьянство | Государственные и крепостные до 1861 года (помещичьи, посессионные и удельные) 1861 года. | Государственные крестьяне имели право общинного владения землей и сословного самоуправления. Крепостные прав не имели вообще. После 1861 года крестьянское сословие унифицировалось, получив минимум гражданских и имущественных прав. | Крепостные крестьяне должны были отрабатывать барщину, платить оброк и нести другие повинности в пользу владельцев. Все крестьянство, до 1861 года и после несли рекрутскую повинность и большую часть тягла в пользу государства. |

Инородцы | Восточные и евреи. | Инородцы имели ряд промысловых и административных прав на отведенных им территориях, а также гарантии государства от частных утеснений. | Обязанности инородцев различались в зависимости от разряда. Подати вносили в широком диапазоне, от ясака, до общепринятых налогов. |

К XIX веку большинство европейских стран отказалось от четкого разделения сословий, но в Российской империи эта традиция продолжала существовать до середины века. Отмена крепостного права повлияла на улучшение положения крестьян, но не ослабила межсословных противоречий. Крестьянство, задавленное выкупными платежами, не могло, в массе своей, вырваться из тяжелой нужды. Привилегированные классы еще долго сохраняли свое доминирующее положение в Российском обществе.

Урок истории 7 класс.

Тема: Основные сословия российского общества.

Цели:

Сформировать представление о сословной структуре российского общества в данный период, иерархии сословий, особенностях каждого из них.

Показать изменения, происходившие как в феодальной, так и в крестьянской среде.

Продолжить формирование умений логически мыслить, анализировать, самостоятельно добывать знания.

Воспитывать уважение к своей Родине.

Основные понятия:

Новые понятия: владельческие крестьяне, черносошные крестьяне.

Оборудование урока: мультимедиа-проектор, указка, раздаточный материал (рисунок «Царский пир в Грановитой палате» на парту, схемы, текст, словарь с понятиями).

Форма урока: изучение нового материала.

Словарь.

Иерархия - расположение частей в порядке от высшего к низшему.

Капитализм - тип общества основанный на частной собственности.

Сословия - большая группа людей, обладающих правами и обязанностями, передающимися по наследству.

Общество – это люди одной страны и отношения между ними.

Гостиная сотня, суконная сотня – привилегированная категория купечества.

Приказные люди - служащие в государственных учреждениях.

«Приборные» служилые люди - стрельцы, пушкари - выборные служилые люди из крестьян, посадских. Получали государственное жалованье, землю.

Ясак - налог пушниной с народов Севера и Сибири.

Тягло - денежные и натуральные повинности крестьян и посадских людей.

Барщина - повинности владельческих крестьян, работы в господском хозяйстве, прежде всего на земле.

Оброк - повинность владельческих крестьян, платежи продуктами труда или деньгами.

Белые слободы - городские районы, освобожденные от государственных повинностей.

Кравчий - придворный чин Московского государства должность кравчего была высшей ступенью для стольника, не соединялась с высшими служебными должностями - дворецкого, окольничего, боярина. В 17 веке кравчему поручалось руководство отдельными приказами. Первоначально подчинялся дворецкому, но к концу XVII века занял его место в придворной иерархии. Отвечал за организацию питания монарха, проведение официальных пиров и обедов, ему подчинялись стольники и чашники, непосредственно прислуживавшие за царским столом, и большой штат нижестоящих

служителей, отвечавших за приготовление пищи, сервировку столов, подачу блюд и т. п. В ходе пира вручал награжденным кушанья и вина с царского стола, а также

организовывал доставку подобных подарков награжденным на дом, если они по какой-то

причине не присутствовали на пиру.

Стольник - придворный чин в Русском государстве 13-17 веков. В 16-17 веках стольники прислуживали во время торжественных трапез («столов») у великих князей и царей, сопровождали их в поездках. Стольники назначались также на воеводские, посольские, приказные и должности. В 17 веке особо приближенных к царю стольников называли «ближними» или «комнатными». По росписи чинов 17 века стольники занимали пятое место после бояр, окольничих, думных дворян и думных дьяков.

Черносошные крестьяне сохраняли личную свободу, вели хозяйство на государственных землях и имели право продажи, заклада, передачи своих земельных наделов по наследству. Черносошные крестьяне жили общинами и выбирали на мирских сходах сельского старосту и сотских. Будучи независимыми и не неся повинностей в пользу феодалов, черносошные крестьяне платили высокую цену за свою свободу

Владельческие крестьяне являлись феодальнозависимым населением, жили в вотчинах и поместьях под властью землевладельца - дворянина-помещика, - выплачивая ему ренту, а государству повинности.

система местничества - система замещения высших должностей в государстве по родовитости происхождения.

Ход урока

Организационный момент.

Изучение нового материала

Здравствуйте ребята, меня зовут Светлана Валерьевна, я очень рада, что мы с вами будем работать.

У вас на партах имеются оценочные листы, посмотрите и послушайте как, надо заполнять. В течении урока вы должны будете себя оценить. Каждый вид работы оценивается в 1бал.

Слайд (1)

Скажите ребята, кого вы видите здесь, кто изображен на слайде? (видите людей, определенных групп, составляющих одно общество). Что такое общество? (после ответов – слайд 2) Общество – это люди одной страны и отношения между ними.

Общество делится на сферы:

Политика

Экономика

Культура

В каждой из этих сфер действуют особые группы людей. В России эти группы людей назывались сословия.

Что такое сословие? (после ответов - слайд № 3) Большая группа людей, обладающих правами и обязанностями, передающимися по наследству.

Для феодального периода было характерно деление общества на сословия.

Скоморохова Светлана Валерьевна п. Орехово

(слайд 4) Таким образом мы рассмотрим сословный строй Российского государства, определим изменения, происходившие в социальной среде. (слайд 5) и тема урока называется: «Основные сословия российского общества», запишите в тетрадях .

На Западе в XVII веке развивается капитализм, идет модернизация (тип общества основанный на частной собственности). Что же происходит с обществом во время развития капитализма? Оно меняется, появляются новые слои, классы, общество становится однороднее, сословия сохраняются, делятся, появляются новые: казачество, владельческие и черносошные крестьяне. При развитии капитализма социальная структура обычно упрощается, а в России XVII в. почти не меняется, даже усложняется. Так ли это.

Проблемный вопрос: Что происходит с сословной структурой России в XVII веке? Усложняется или упрощается социальная структура в

российском обществе?

Слайд № 6

Рассмотрим иерархии сословий на слайде (7). Кого мы видим, на самой нижней ступени т.е. на 5-й - крестьяне (делились на владельческих и черносошных), на 4-й казаки (военное сословие), на 3-й городское население (посадское), на 2-й духовенство (делилось на черное и белое, и на 1-й феодальное сословие (в которое входили бояре и дворяне).

(У учащихся на партах по две схемы в комплекте: сословный строй и социальная структура, и высвечиваются поочерёдно на слайде схемы социальной структуры общества).

У вас на партах по две схемы в комплекте: сословный строй и социальная структура Древней Руси и Российского общества в 17 веке.

Ребята обратите внимание на схемы сословные группы и «Социальная структура населения Древней Руси» и на схемы сословные группы и «Социальная структура российского общества в 17 веке». При сравнении схем Древней Руси со схемами российского общества в 17 веке, на первый взгляд, что можно сказать о сословном строе Древней Руси: упрощенный или более сложный сословный строй, чем на схемах 17 века?

(ответы учащихся: если упрощенная, то тем, что здесь представлены высшие и низшие сословия; если более сложная, то тем, что в высшее сословие входили 5 категорий населения, а в 17 веке в первое сословие лишь две категории: бояре и дворяне.)

Таким образом, на примере первых сословий мы видим, где сословный строй упрощается, в какой схеме? (во второй). Таким образом, в 17 в. сложная прежде социальная структура российского общества значительно

упростилась.

Скоморохова Светлана Валерьевна п. Орехово

Что меняется в положении первого сословия, феодалов?

Выходят два учащихся:

Сценка 1: «Система продвижения дворян

в армии, при дворе, в управлении»

В Москве на улице XVII века встретились два человека.

1-й дворянин: Здравствуй, Василий!

2-й дворянин: Здравствуй, Алексей! Давно мы с тобой не виделись!

1-й: Не мудрено! Меня еще год назад послали на нижнюю Волгу места искать для новых городов, засечные черты ладить, да от басурман отбиваться! Только недавно вызвали к Москве.

2-й: Ну и как там, на низовьях?

1-й: Нам, незнатным, трудно. Служба день и ночь, без отдыха. Кочевники беспокоят, на деревеньки наши налетают, жгут. Того и гляди, стрелу словишь. Чином я всё ещё в сотниках хожу. А в награду дали мне 30 десятин земли с крестьянами. Через неделю снова на службу отправляюсь, теперь на

Дон, беглых искать. Одна радость, податей мы не платим, тягла не несем! А ты как?

2-й: А я уже давно при дворе служу, кравчим, самому царю блюда подаю на больших пирах. Ты ведь знаешь, мы, Спешневы, старомосковские дворяне. Предки мои Романовым служить начали еще при Иване Васильевиче Грозном! Дед мой при дворе служил, отец был стольником, а я – кравчим! Нас царь батюшка милостями не обижает: блюда со своего стола посылает, шубу со своего плеча пожаловал, земли с людишками тоже. У нас этих десятин – не счесть!

Как вы поняли, представители какого сословия встретились в Москве?(феодального). От чего зависело продвижение по службе и пожалования?(от знатности происхождения, от близости ко двору). Такая система продвижения по службе называлась местничество.

В каком положении передавали землю дворянам? (вместе с крестьянами).

Продолжаем слушать.

1-й: Наградили меня за службу 30-ю десятинами земли, да толку мало. Должен я с этой земли вооружиться, доспех справить, коня прикупить, да ещё 10 своих людей вооружить! Беру с крестьян оброк деньгами, а они бегут от тягла! Да как бегут далеко, десяти лет не хватит, чтобы разыскать их, да! Слыхал я, что увеличили срок розыска крестьян до 15 лет? вернуть

2-й: И не только! В этом году Земский Собор принял новое Уложение, там о владельческих крестьянах все верно и понятно сказано.Теперь подати в казну легче будет с них собирать, потому как сидеть они будут на месте, никуда не денутся!

Учитель:

А бежали крестьяне на Дон к казакам. Почему бежали крестьяне?(от тягла –

Скоморохова Светлана Валерьевна п. Орехово

налога: оброка, барщины). Откройте с. 117(43) и скажите о каком документе шла речь? Когда он был принят? Почему дворянин уверен, что крестьяне будут сидеть на месте? Слайд № 7 (ответы: т. к. по уложению крестьяне попали в полную личную зависимость, запрещался переход от одного хозяина к другому, бежали от уплаты налога, насилия, Соборное уложение 1649 г.)

Со временем дворянские владения начинают преобладать, над позицией бояр, которые в свою очередь слабели.

В 1682 году была отменена окончательно система местничества, обратите внимание на словарь (система замещения высших должностей в государстве по родовитости происхождения).

Слайд № 8 (Работа с документом - рисунок «Пир в Гранатовитой палате»). Учитель: Обратите внимание на рисунок у вас на парте, на слайд и на

словарь в раздаточном материале. О каком событии идёт речь на рисунке. Найдите и покажите стольников, и как вы определили. Учащиеся выходят к

слайду и показывают. (стольники прислуживали во время торжественных трапез («столов») у великих князей и царей).

Что значит «сидеть ниже», если стол и лавки горизонтальны? («сидеть ниже» - сидеть дальше от царя).

Раздаточный материал:

№1 Задание к рисунку: Правее на рисунке располагается стол, за которым сидят мужчины в черных головных уборах. Как вы объясните такое нарушение этикета? (Представители церковных властей не снимали головных уборов ни в церкви, ни в присутствии царя, ни при разговоре с ним).

Сделайте вывод об изменениях в положении первого сословия. (Феодалы не оставались однородным сословием, первое сословие менялось, родовитые бояре уступали место менее родовитым дворянам).

Закрепление

К нам в гости кто-то пришёл, узнаете ли вы его?

Учащийся:

Сценка 2. «Приход в казачество»

Здравствуйте, люди добрые!(Кланяется, сняв шапку) Наконец-то я к вам дошел! Из-под самого Владимира пробирался, четыре недели хоронился по оврагам, да по лесам, от стражи прятался.

Убежал я от своего хозяина Алексея. Замучил барщиной – 5 дней в неделю на его земле надо работать, да еще оброк деньгами платить, да государево тягло исполнять. Жену мою продал, она кружевница знатная, детей во двор себе забрал, корову увел за недоимки. Не было никакой мочи дальше терпеть… Бросил я свой двор, да подался к вам на Дон. Примите меня в свое братство! Мне очень порядки ваши нравятся… (Кланяется)

Учитель: О какой категории населения идёт речь? (крестьяне) К кому

Скоморохова Светлана Валерьевна п. Орехово

подался крестьянин? (к казакам).

Слайд № 9 Задание:

( Раздаю разноцветные фишки 5 цветов радуги ). Давайте вспомним, как запоминают цвета радуги (каждый охотник желает знать, где сидит фазан). На основании полученных знаний, вам надо выйти к доске и выстроить по цветам радуги иерархию (расположение частей в порядке от высшего к низшему ) российских сословий XVII века? Выстраиваемся по порядку цветов: у кого красный в одну группу и т. д. (феодалы, духовенство, посадские, казаки, крестьяне).

Сейчас мы с вами своими руками создадим древо мудрости. Сначала внимательно прочитайте, пожалуйста, текст.

(Учащимся дается время на чтение текста.)

Среди всех классов и сословий господствующее место безусловно принадлежало феодалам. В их интересах государственная власть проводила меры по укреплению собственности бояр и дворян на землю и крестьян, по сплочению прослоек класса феодалов. Служилые люди оформились в XVII

веке в сложную и четкую иерархию чинов, обязанных государству службой

по военному, гражданскому, придворному ведомствам в обмен на право владеть землей и крестьянами. Они делились на чины думные (бояре, окольничие, думные дворяне и думные дьяки), московские (стольники, стряпчие, дворяне московские и жильцы) и городовые (дворяне выборные, дворяне и дети боярские дворовые). По заслугам, по службе и знатности происхождения феодалы переходили из одного чина в другой. Дворянство превращалось в замкнутый класс - сословие.

Теперь каждый из вас должен задать один вопрос по этому тексту. Пожалуйста, возьмите ручку, лист бумаги, придумайте и запишите свой вопрос на листочках. Для этого нужно еще раз прочитать текст. Подпишите под вопросом свое имя, чтобы мы поняли, кто его автор.

(Учащиеся придумывают вопрос и записывают его на отдельный листочек.)

Затем прикрепите ее скрепкой к «дереву».

Теперь каждый по очереди подойдет к дереву, сорвет листочек, прочитает вопрос вслух и постарается дать как можно более полный ответ на вопрос. Остальные оценивают и вопрос, и ответ. Для того чтобы правильно оценить все ответы и выбрать победителя, нужно очень внимательно за всем этим наблюдать. Так что будьте внимательны и выбирайте победителя.

Дети подходят к «дереву», срывают листочки, отвечают на вопросы.

В заключение игры учитель вместе с детьми в процессе обсуждения выбирает победителя.

Слайд 10

Скоморохова Светлана Валерьевна п. Орехово

А теперь подсчитаем количество набранных баллов и поставьте оценку по предложенным критериям

28-31 б. – «5»

22-27 б. – «4»

14-21 б. – «3»

0-13 б. – «2»

4. Итог урока

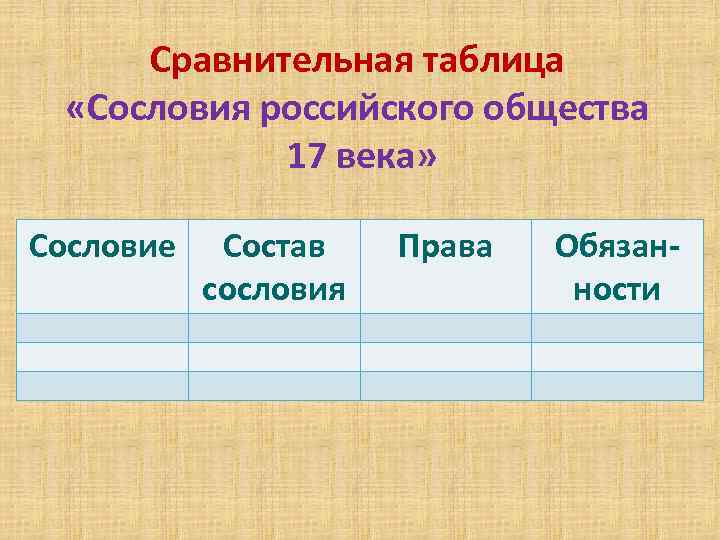

5. Домашнее задание - §10, составить таблицу «Основные сословия Российского общества XVII века ».

УРОК ОКОНЧЕН! БОЛЬШОЕ СПАСИБО!

Скоморохова Светлана Валерьевна п. Орехово

Слайд 2

Охарактеризовать сословный строй Российского государства, определить права и обязанности основных сословий. Цель урока:

Слайд 3

Повторение:Коробейники - это

А. промышленники, занимающиеся производством ткани Б. мелкие торговцы, занимающиеся распродажей галантерейного товара В. торговцы, имевшие право вести торговлю за границей.

Слайд 4

Система земледелия, при которой участок земли делили на части - под пар, под озимые и под яровые, - назывался:

А. двупольем Б. трехпольем В. переложной

Слайд 5

Макарьевская ярмарка проходила

А. в Москве Б. в Нижнем Новгороде В. в Великом Новгороде

Слайд 6

Внешняя торговля с западными странами в основном велась через город:

А. Астрахань Б. Архангельск В. Азов

Слайд 7

Россия XVII век.

Слайд 8

Общество – это люди одной страны и отношения между ними.

Почему люди объединяются в общество? Какие задачи стоят перед обществом?

Слайд 9

Общество делится на сферы:

Политика Экономика Культура В каждой из этих сфер действуют особые группы людей. В России эти группы людей назывались сословия.

Слайд 10

Сословие -

Большая группа людей, обладающих правами и обязанностями, передающимися по наследству.

Слайд 11

Слайд 12

Две основные группы класса феодалов:

Боярство Дворянство

Слайд 13

Боярство -

Включало * служилых князей (из числа потомков Рюриковичей) * перешедших на русскую службу татарских ордынских царевичей и знати из Молдавии и Валахии * представителей старого московского боярства * бояр удельных присоединенных к Москве княжеств и земель.

Слайд 14

Боярство

Обязанности: Управлять и защищать Права Владение землей с крестьянами (вотчинами)на основе частной собственности. Вотчину можно продать, завещать, подарить.

Слайд 15

Дворянство -сформировалось из слуг княжеских и боярских дворов:

Малоземельные дворяне-помещики («дети боярские» и «городовые дворяне») «чины» государева двора: * «Думные чины» - бояре, окольничие, и думные дворяне; * «московские чины» - стольники, стряпчие, московские дворяне

Слайд 16

Дворяне:

Обязанности: Управлять и защищать- Права: - владели поместьем пожизненно, пока мог нести военную службу; - поместье передавалось по наследству, если сын ко времени смерти отца достигал 15 лет и мог служить государству.

Слайд 17

Служилые люди по прибору (по набору)

Государство принимало их на службу по найму для несения военной и караульной службы: Московские и городовые стрельцы Пушкари Казенные кузнецы Служилые казаки

Слайд 18

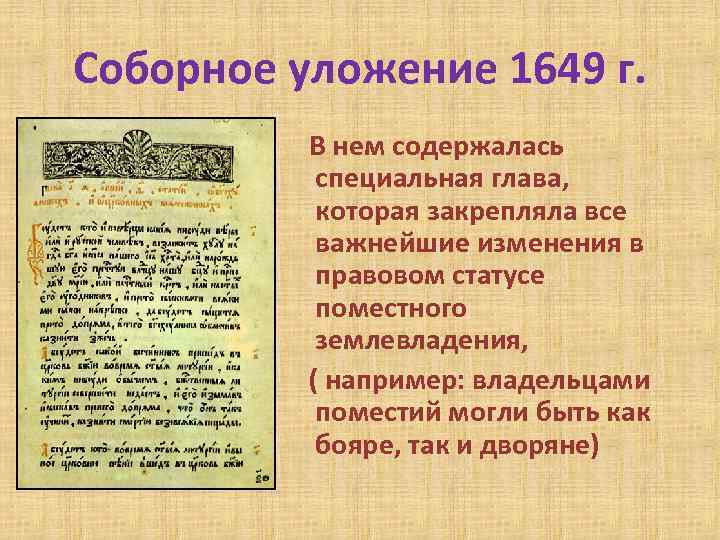

Соборное уложение 1649 г.

Слайд 19

Крестьянство - самое многочисленное сословие.

Дворцовые Помещичьи Церковные Черносошные (государственные) (лично свободные)

Слайд 20

Основные повинности крестьян:

Барщина Оброк (денежный и натуральный), а также «поземельный» и «подворный налог» (подать)

Слайд 21

Соборное уложение 1649 г.

11 глава Соборного уложения – «Суд о крестьянах» - вводила бессрочный сыск беглых крестьян. Итог: Установление полного крепостного права.

Слайд 22

Посадские (городские) люди

Гости (Купцы) (в XVII в. более 30 человек) – самые крупные предприниматели, были приближены к царю, не платили налогов, занимали финансовые должности. имели право покупать в свои владения вотчины; Члены гостиной и суконной сотни (около 400 человек) – занимали место в финансовой иерархии, но уступали гостям в «чести». Они имели самоуправление, их общие дела вершили выборные головы и старшины.

Слайд 23

Купцы

Обязанности платят налоги и таможенные пошлины государству Права предпринимательство – торговля, организация мануфактур

Общество – это люди одной страны и отношения между ними. Почему люди объединяются в общество? Какие задачи стоят перед обществом?

Общество – это люди одной страны и отношения между ними. Почему люди объединяются в общество? Какие задачи стоят перед обществом?

Общество делится на сферы: Политика Экономика Культура В каждой из этих сфер действуют особые группы людей. В России эти группы людей назывались сословия

Общество делится на сферы: Политика Экономика Культура В каждой из этих сфер действуют особые группы людей. В России эти группы людей назывались сословия

Задачи общества Сферы общественной жизни Сословие Порядок и политика безопасность Феодалы Обеспечение материальны ми благами Податное население (крестьяне и посадские люди) экономика Объяснение культура смысла жизни духовенство

Задачи общества Сферы общественной жизни Сословие Порядок и политика безопасность Феодалы Обеспечение материальны ми благами Податное население (крестьяне и посадские люди) экономика Объяснение культура смысла жизни духовенство

Боярство Включало * служилых князей (из числа потомков Рюриковичей) * перешедших на русскую службу татарских ордынских царевичей и знати из Молдавии и Валахии * представителей старого московского боярства * бояр удельных присоединенных к Москве княжеств и земель.

Боярство Включало * служилых князей (из числа потомков Рюриковичей) * перешедших на русскую службу татарских ордынских царевичей и знати из Молдавии и Валахии * представителей старого московского боярства * бояр удельных присоединенных к Москве княжеств и земель.

Боярство Обязанности: Несли государственную службу Права Владение землей с крестьянами (вотчинами)на основе частной собственности. Вотчину можно продать, завещать, подарить.

Боярство Обязанности: Несли государственную службу Права Владение землей с крестьянами (вотчинами)на основе частной собственности. Вотчину можно продать, завещать, подарить.

Дворянство -сформировалось из слуг княжеских и боярских дворов: Малоземельные «Чины» государева дворяне-помещики двора: («дети боярские» и * «Думные чины» «городовые дворяне») бояре, окольничие, и думные дворяне; * «московские чины» стольники, стряпчие, московские дворяне

Дворянство -сформировалось из слуг княжеских и боярских дворов: Малоземельные «Чины» государева дворяне-помещики двора: («дети боярские» и * «Думные чины» «городовые дворяне») бояре, окольничие, и думные дворяне; * «московские чины» стольники, стряпчие, московские дворяне

Дворяне: Обязанности: Несли государственную службу Права: - владели поместьем пожизненно, пока мог нести военную службу; - поместье передавалось по наследству, если сын ко времени смерти отца достигал 15 лет и мог служить государству.

Дворяне: Обязанности: Несли государственную службу Права: - владели поместьем пожизненно, пока мог нести военную службу; - поместье передавалось по наследству, если сын ко времени смерти отца достигал 15 лет и мог служить государству.

Служилые люди по прибору (по набору) Государство принимало их на службу по найму для несения военной и караульной службы: Московские и городовые стрельцы Пушкари Казенные кузнецы Городовые казаки, проживавшие в городах и приграничных районах

Служилые люди по прибору (по набору) Государство принимало их на службу по найму для несения военной и караульной службы: Московские и городовые стрельцы Пушкари Казенные кузнецы Городовые казаки, проживавшие в городах и приграничных районах

Соборное уложение 1649 г. В нем содержалась специальная глава, которая закрепляла все важнейшие изменения в правовом статусе поместного землевладения, (например: владельцами поместий могли быть как бояре, так и дворяне)

Соборное уложение 1649 г. В нем содержалась специальная глава, которая закрепляла все важнейшие изменения в правовом статусе поместного землевладения, (например: владельцами поместий могли быть как бояре, так и дворяне)

Крестьянство самое многочисленное сословие. Дворцовые Помещичьи Церковные Черносошные (государственные) (лично свободные)

Крестьянство самое многочисленное сословие. Дворцовые Помещичьи Церковные Черносошные (государственные) (лично свободные)

Основные повинности крестьян: Барщина Оброк (денежный и натуральный), а также «поземельный» и «подворный налог» (подать)

Основные повинности крестьян: Барщина Оброк (денежный и натуральный), а также «поземельный» и «подворный налог» (подать)

Соборное уложение 1649 г. 11 глава Соборного уложения – «Суд о крестьянах» - вводила бессрочный сыск беглых крестьян. Итог: Установление полного крепостного права.

Соборное уложение 1649 г. 11 глава Соборного уложения – «Суд о крестьянах» - вводила бессрочный сыск беглых крестьян. Итог: Установление полного крепостного права.

Посадские (городские) люди Гости (Купцы) (в XVII в. более 30 человек) – самые крупные предприниматели, были приближены к царю, не платили налогов, занимали финансовые должности. имели право покупать в свои владения вотчины; Члены гостиной и суконной сотни (около 400 человек) – занимали место в финансовой иерархии, но уступали гостям в «чести» . Они имели самоуправление, их общие дела вершили выборные головы и старшины.

Посадские (городские) люди Гости (Купцы) (в XVII в. более 30 человек) – самые крупные предприниматели, были приближены к царю, не платили налогов, занимали финансовые должности. имели право покупать в свои владения вотчины; Члены гостиной и суконной сотни (около 400 человек) – занимали место в финансовой иерархии, но уступали гостям в «чести» . Они имели самоуправление, их общие дела вершили выборные головы и старшины.

Купцы Обязанности платят налоги и таможенные пошлины государству Права предпринимательство – торговля, организация мануфактур

Купцы Обязанности платят налоги и таможенные пошлины государству Права предпринимательство – торговля, организация мануфактур

Черные посадские люди Основное податное население города (платили налоги и несли повинности). Население города делилось на: белые Слободы черные слободы

Черные посадские люди Основное податное население города (платили налоги и несли повинности). Население города делилось на: белые Слободы черные слободы

1. Дворянство.

Господствующее сословие — феодалы . Прежде всего это бояре , имевшие свои родовые земельные владения - вотчины . В XVII веке по мере утверждения российского самодержавия усиливались позиции дворянства , которое постепенно превращалось в новое сословие.

В 1649 году Земский собор принял новое Уложение, по которому закреплялось вечное право феодалов на зависимых крестьян и запрещался переход от одного хозяина к другому (крепостное право).

К концу века в стране до 10% крестьянских дворов принадлежало царю, 10% - боярам, 15% - церкви и около 60% - дворянам.

Прежняя система замещения высших должностей в государстве по родовитости происхождения (система местничества ) в 1682 году была отменена окончательно. Все категории феодалов были уравнены в правах.

2. Крестьяне.

Положение крестьян в XVII веке значительно ухудшилось. Крестьянство делилось на две основные группы: владельческих и черносошных . Первые — это собственность феодалов. Их можно было продать, обменять, подарить. Вторые владели обширными землями (в основном в Поморье и Сибири) и несли государственные повинности.

Крестьяне работали на феодалов на барщине (2-4 дня в неделю ), платили натуральный и денежный оброк . Изменилась система налогообложения. Вместо поземельной подати была введена подворная .

К концу века холопы из полурабов становились приказчиками, посыльными, конюхами, портными, сокольничими и т.д.

Средние размеры крестьянских наделов составляли 1-2 га земли. Зажиточные крестьяне, размеры наделов которых достигали нескольких десятков гектаров, становились предпринимателями, купцами, торговцами.

3. Городское население.

В XVII веке росла численность городского населения. В новых городах вслед за крепостями появлялись посады . В них жили не только русские, но и представители других народов России. В них процветали ремесла и торговля.

Господствующие позиции в городской жизни занимали богатые ремесленники и купцы . Привилегированным было и положение боярских, дворянских и монастырских слуг и холопов , которые в свободное время промышляли торговлей и ремеслом.

Начинает применяться наемный труд, но пока еще в небольших размерах.

4. Духовенство.

К концу XVII века численность российского духовенства увеличилась (в 15000 церквях 110 тысяч человек). Сложилась новая церковная иерархия. Самым близким к верующим и самым многочисленным по составу были приходские священники . Высшим слоем были епископы, архиепископы и митрополиты. Возглавлял церковную иерархию патриарх Московский и всея Руси.

В 1649 году Соборное уложение запретило церкви увеличивать свои земельные владения и ликвидировало права белых слобод.

5. Казачество.

Новым для России сословием стало казачество, военное сословие , в котором числилось население ряда окраинных местностей России (Дон, Яик, Приуралье, Терек, Левобережная Украина). Оно пользовалось особыми правами и преимуществами на условиях обязательной и общей воинской повинности.

Основу хозяйственной жизни казаков составляли промыслы - охота, рыболовство, скотоводство и земледелие. Основную часть доходов получало в виде государственного жалованья и военной добычи.

Важнейшие вопросы жизни казаков обсуждались на общем сходе («круге»). Во главе — выборные атаманы и старшин ы. Собственность на землю принадлежала всей общине.