Известно, что задолго до появления немногочисленных славянских переселенцев на территории вокруг озера Неро был один из крупных центров народа Мерян. Озеро, являлось одним из священных мест. Культовыми святынями народа считались Синие камни, находящиеся на небольшом острове посредине озера; возможно. Да и сам остров играл важную роль в языческих обрядах, так как Меряне видели в нём некую первозданную землю. С юга в озеро впадает река Сара. В мерянском фольклоре река, как и вообще проточная вода, «мыслилась некой границей разделения жизни и смерти…» (Плешанов Е.В. К вопросу о происхождении названия «Ростов»//История и культура Ростовской земли. - Ростов, 1998) «Тот свет» располагался ниже устья Большой реки на север или запад от поселения. Для жителей Сарского городища таким направлением мог служить путь по Саре на Неро. Согласно мифологическим представлениям древних Мерян, верховный бог, приняв облик водоплавающей птицы, скорее всего утки, стаи которых во множестве обитали в камышах озера, обозначил пути перелёта птиц, приносивших с собой обновление природы. Птичьи караваны как раз пролетали над Сарским городищем и поворачивали на север к озеру Неро. Вероятно, вблизи Сарского городища находился главный культовый центр Мерян-язычников. Культ водоплавающей птицы был не случаен, т.к. это единственное живое существо, способное передвигаться в любом направлении по воздуху, воде и земле. В свою очередь, культ священной птицы связан с представлениями о плодородии, жизненных циклах растений, животных и человека, с культом воды. Если учесть, что мерянское «Ка» означает «один», то Каово или Каава (старинное название озера) может переводиться как «Одна мать или Первая мать», то есть богиня воды для народа, селившегося на берегах озёр и рек.

На этой странице мы будем публиковать исторические и этнографические материалы, подробно раскрывающие о верованиях народа Меря.

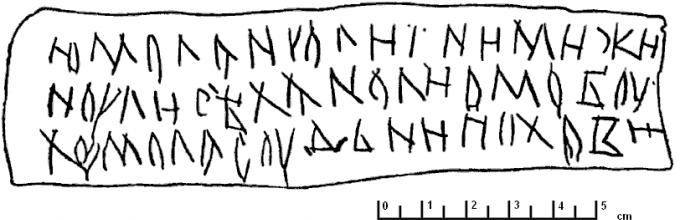

Юмол - Чудский Бог Неба из новгородской грамоты XIII века

Берестяны́е гра́моты, письма и записи на коре берёзы (бересте), - памятники письменности Руси XI-XV вв. Берестяные грамоты всегда представляли первостепенный интерес как источники по истории общества и повседневной жизни наших средневековых предков, и истории их языка.

Существование берестяной письменности было известно и до обнаружения грамот археологами. В обители св. Сергия Радонежского «самые книги не на хартиях писаху, но на берестех» (Иосиф Волоцкий). По В. Л. Янину, в музеях и архивах сохранилось немало поздних документов, написанных на бересте (XVII-XIX веков; даже целые книги). Этнограф С. В. Максимов видел в середине XIX века берестяную книгу у старообрядцев на Мезени. На берегу Волги близ Саратова крестьяне, роя силосную яму, в 1930 году нашли берестяную золотоордынскую грамоту XIV века.

Большинство найденых в Новгороде берестяных грамот - частные письма, носящие деловой характер (взыскание долгов, торговля, бытовые указания). К этой категории тесно примыкают долговые списки (которые могли служить не только записями для себя, но также и поручениями «взять с такого-то столько-то») и коллективные челобитные крестьян феодалу (XIV-XV века)

Кроме того, имеются черновики официальных актов на бересте: завещания, расписки, купчие, судебные протоколы и т. п.

Сравнительно редки, следующие типы берестяных грамот: церковные тексты и литературные и фольклорные произведения, например такие как заговоры.

Особый интерес представляет новгородская берестяная грамота № 292 - грамота, найденная в 1957 году при раскопках в Новгороде, являющаяся древнейшим из известных документов на Чудском финно-угорском языке. (Напомним, что в средневековом Новгороде был Чудский административный район - Чудский конец) Документ датируется началом XIII столетия.

юмолануоли і нимижи

ноули се хан оли омо боу

юмола соудьни иохови

Стрела бога с десятками имён

Божья эта стрела

Вершит божий суд.

юмолан нуоли інимижи

ноули сека н[у]оли омо боу

юмола соудьнии оковы

Бога стрела, человека

стрела тоже стрела. [

Божьим судом окованы.]

Согласно авторитетному мнению Е.А. Хелимского, грамота является записью заговора. В ней употребляется имя небесного бога Юмола : ему принадлежат стрелы, которыми бог поражает злых духов - правит небесный суд (обладая, между прочим, чудесной способностью метать сразу три стрелы); показательно, что в финском фольклоре словом Юмола могут обозначать и христианского Бога, и колдуна. Записанный заговор явно направлен против духов болезней, которых и в русских заговорах истребляют Божьи стрелы.

Один из русских заговоров призывал: "И стрели батюшко, истинный Христос, в мою любимую скотинку своим тугим луком и калёными стрелами в ясныя очи, в сырую кость, и угони, выганивай двеннадцать ногтей, двенадцать недугов, тринадцатый наибольший" . Интересно, что здесь слово "суд" славянское: видимо, представление о Божьем суде стало доступно прибалтийским финнам в результате русского христианского влияния. Юмола, в этом тексте небесный стрелок, уже явно ассоциируется с христианским Богом.

В свою очередь, по верованиям русских поморов, болезни - это стрелы, которые пускали из Корелы по ветру колдуны. Нойданнуоли - горящая стрела, выпускаемая колдуном, - не знает промаха. "С ветру" начинается колотьё в суставах, которое именуется "стрелья" или "стрел". Тех же колдунов часто приглашали как целителей, ибо только они и могут вылечить болезнь, а также на похороны и свадьбу; они же считались искусными корабелами. Настоящая берестяная грамота - раннее свидетельство взаимосвязей русского и финского обрядовых обычаев.

Вполне возможно, что и древние Меряне называли своего Бога Неба - Юмол (Юм). В современном язычестве родственного Мерянам Марийцев почитается верховный бог Неба - Ош Кугу Юмо .

Первоначально слово «Юмо » в финских языках значило Небо, и в этом смысле оно до сих пор употребляется в некоторых случаях, например в выражениях «юмо волгалтла », небо проясняется; «юмо йуклана », небо гремит; «юмо пылайте », небо в облаках; в сложных словах - юмонÿдыр , «горизонт» (букв. «край неба»), юмонлулеге , «мироздание» (букв. «остов неба»). Позже, оно стало обозначать верховное божество: юмонкÿй , «жертвенник» (букв. «камень Юмо»), юмонпундаш , «небо» (букв. «дно Юмо», ср. морд. Pundas < др.-инд. budhnas. Ветер - дыхание Юмо, радуга - боевой лук (jumyn joŋež < праур. *jonks).

Юмол пребывает в своем небесном доме на золотом престоле, откуда ему видны все дела людей...

Портрет верхневолжского Волхва

Рис. 108. Обломок керамического сосуда с изображением камлающего волхва.

Плёсский посад. Рис. П.Н.Травкина

Что известно российской науке о городских волхвах раннего средневековья? По справедливому суждению Б.А. Рыбакова, не так уж и много. Обращаясь к теме жреческого сословия, историк с сожалением констатировал скудность письменных сведений: «в дошедших до нас источниках (преимущественно церковного про исхождения) эта тема умышленно не разрабатывалась, и фигуры языческих волхвов появлялись на страницах летописей лишь в исключительных случаях, когда им удавалось увлечь за собой чуть ли не целый город»1.За всё то время, которое прошло с момента опубликования исследования Б.А. Рыбаков...

Никола Зимний. Зима - за морозы, а мерянин - за праздники!

«Как ни зноби мороз, а праздничек веселый теплее печки пригреет!» говорили у нас в Верхнем Поволжье в старину. Декабрьское звено праздников, связанных в народной памяти с различными поверьями, обычаями и сказаниями, начинается 19 декабря зимним Николиным днем.

Это особо чтимый в народе православный праздник и очень почитаемый святой Никола-бог, Угодник Божий, Никола Милостивый, в народе почитался наравне с Исусом и Богородицей, превыше всех других святых. В народе даже бытовала легенда, что он должен был стать Богом, да отказался... Он покровитель земледелия и скотоводства, хозяин земных вод, заступник от бед и напастей, помощник в самых трудных делах и обязательствах.

Истоки особого почитания святой Параскевы в народной среде восходят к древнему языческому культу Богини Матери. В образе святой Параскевы у наших предков объединились воспоминания о четырех тезоименных мученицах. Из них особым почитанием пользовалась святая Параскева.

Kokuj, Uunan paiv, Juhannus, Semyk - главный летний праздник финских народов

Летнее время всегда было насыщено народными праздниками. Их возникновение связано с природными циклами, различными событиями в жизни наших предков и т.п. Праздники населения Верхнего Поволжья представляют собой яркий пример языческо-православного синкретизма: они столетиями включали в себя как языческие ритуалы, так и элементы церковного происхождения. Одним из наиболее значимых летних праздников был Иванов День - Кокуй (Летнее Солнцестояние. ("Иванов день (23 июня)". *kokkoi̯; ср. kokko "праздничный костер, также конусообразная куча") Кокуй праздник плодородия, плодовитости, потенции. В старые времена праздник отмечался на реке или озере угощением и пивом для всей округи. Каждому наливался ковш, после которого, как записано в старых церковных записях, все творили срамные пляски.

Дорога к Предкам. Погребальный обряд Верхнего Поволжья.

Кладбище в деревни Ушково. Карелия. (Ополовников А.В. Русский Север. М., 1977. С. 83).

Отчетливым отголоском обряда кремации покойников в средневековье следует считать, распространенный в Владимиро-Суздальской земле обычай «освящать» огнём землю на месте захоронения. Так на суздальском раннесредневековом кладбище М.В. Седова отмечала следы кострищ, прорезанных могильной ямой. Тот же обряд отчётливо наблюдался и в мерянских Кнутихинских курганах, обнаруженных нами (ивановским археологом Травкиным) на берегу Уводи и исследованных совместно с А.В. Уткиным.

О чем молчат Святые Ели. Семантика ели и культурологические параллели в русско-финнской обрядности. Часть 1, 2, 3

Тема хвойных деревьев в культуре русских пост-финских территорий России и ее финно-угорских народов и ели, в частности, изучается давно, тому подтверждение масса научных трудов весьма компетентных авторов (Шалина И.А., Платонов В.Г, Ершов В.П, Дронова Т.И...), каждый из которых посвящен обычаям и верованиям народа или его отдельной группы. Но не было еще такой работы, где был бы проведен сопоставительный анализ с целью выявить общие черты в обрядности, связанной с культом дерева, найти те параллели, которые тонкой нитью проходят через пласты культур финской, карельской, коми, удмуртской, русского Севера, средней полосы России (Ярославской, Владимирской губ..), Урала и Сибири.

В данной статье будет сделана попытка провести такой анализ на основании изученных материалов по указанной выше тематике.

Чудские святилища Вологодчины. Вологодские рощи-Кусты.

Чудь заволочская (весь и меря) была этносом языческим. Система ее верований глубоко еще не исследована, но достоверно известно, что у них были специальные святилища - места языческих жертвоприношений ее главному богу - Йомалю-Юмалу. Сведения о таких местах есть в скандинавских сагах. В книге исландца Снорре Стурлесона, в которой излагаются события экспедиции в Биармию норвежца Торера Собаки, говорится, что Торер и его спутники, продав в Биармии свои товары, ночью тайно пошли в ближайший от поселка лес и обнаружили там курган, обнесенный деревянной оградой. Курган состоял из земли, наполовину смешанной с золотыми и серебряными монетами. На кургане стояла деревянная статуя бога Йомаля, который был изображен в виде сидящего на пне старика. На шее статуи висело золотое ожерелье, на коленях стояла серебряная ч... Святитель Леонтий Ростовский - первый святой Мерьямаа

Святые

Православной церкви до святителя Леонтия - это, в основном, святые

Киевской Руси. Леонтий Ростовский – это первый христианский святой той

земли, которую мы сейчас называем Россией. Именно Леонтий положил начало

православию на землях Мерьямаа, и многих святых дала эта благословенная

земля в последующие века...

ХРИСТОС ЁЛЯЙ! ШАТ ЁЛЯЙ! Путешествие к Животворящему кресту Господню

ХРИСТОС

ЁЛЯЙ! ШАТ ЁЛЯЙ! В день святой Пасхи мерянские краеведы из Москвы и

Костромы посетили великую православную святыню Ростовской земли -

Животворящий крест Господень. Почти шесть столетий в ростовской

глубинке, среди болот и озер, хранится одна

из величайших древностей нашей земли -

Животворящий Крест Господень. Болота из-за

того, что их частично осушили и проложили

через них дороги, перестали быть

непроходимыми, а потому к Кресту, в село

Годеново, теперь может попасть всякий, кто

поимеет желание. Из-за доступности святыни

ореол таинственности Креста, возможно, не

так ярок, как в прошлом. Тем не менее книга

Чудес, явленных Им, неуклонно пополняется

новыми свидетельствами…

Символика змеи в древностях Верхневолжья (к вопросу о финских корнях русской культуры).

Обращение к теме обусловлено постепенным пополнением количества археологических, этнологических и письменных источников, связанных с темой древнего волжско-финского наследия в русской культуре. Тема не теряет остроты в исторической науке сегодняшнего дня.

Рассмотрим один из мифологических образов, достаточно ярко, на наш взгляд, отраженный в разнообразных источниках. Древнейшее изображение змеи на территории Ивановской области встречено на стоянке Сахтыш 2 и относится к 3 тысячелетию до н.э.

Культ медведя и медвежья свадьба в Мерянском Поволжье

Медведь, завершивший в летописи прения о вере с волхвами, был главным героем одной легенды, восходящей к древнерусским временам. В ней рассказывается об основании Ярославля. Это было в начале XI в., когда князь Ярослав, прозванный Мудрым, правил еще в Ростове. На месте будущего Ярославля - у впадения Которосли в Волгу - находилось урочище, называемое Медвежий угол. Там обитали «человецы поганыя веры» - злые язычники. Поклонялись они богу Нижнего мира (Волосу, Керемету), в святилище которого - керемети - горел неугасимый огонь и совершались жертвоприношения. Обряды совершал особо почитаемый кудесник.

Традиция масок в Верхнем Поволжье. Доклад на XIV Международном фестивале масок в Латвии

Важнейшим элементом, объединяющим финские народы, был культ Предков, тотемного животного Медведя. Древний охотник, наряжаясь в шкуру священного животного, подражая ему, приобщался к его Духу, что сулило ему удачу на охоте. Такой же принцип заложен в обрядовых действиях финно-угорских шаманов, которые перевоплощаясь, могут быть приняты в потустороннем мире и могут войти в него.

Выворачивание одежды наизнанку в обрядовых мистериях рубежа 19 − 20-х веков носило такой же охранительный характер, как и у предков.

Утка, Конь, Олень - шелестящие обереги.

Со времен древнего каменного века - палеолита - мужскую и женскую одежду украшали орнаментом, нашивками и разного вида подвесками. И это не только было данью красоте, как ее понимали люди той поры, но, как говорят историки, носило знаковый характер. Любой орнамент и подвески имели глубокий смысл и тайное значение, они призваны были защищать человека от злых сил, в изобилии населявших окружающий мир.

О чем молчат Святые Ели. Семантика ели и культурологические параллели в русско-финнской обрядности.

Священная елово-сосновая роща на реке

Шаршеньге. Фото Геннадий Михеев

В продолжение темы хвойных деревьев в финно-угорской традиции хотелось бы сказать еще несколько слов о свадебной обрядности как об одной из важнейших в жизни человека.

Свадьба - обряд инициации, умирания в одном облике и возрождения в новом, переход, сакральное действо. Почему же ель как хтоническое начало также присутствует и в свадебных обрядах? Это связано с олицетворением невесты с покойницей, в этот момент перехода девушки в новую взрослую жизнь она умирает для окружающих и становится причастна к миру загробному - миру предков, с которым связано почитание ели (сосны) (см. и ).

А.В. Киселёв. Поверья о колдунах и ведьмах в Ярославском Поволжье в XX в.

Одним из компонентов русских народных верований были поверья, связанные с существованием особой социальной группы, представители которой, как считали, являлись медиаторами между людьми и миром демонологических персонажей. Традиционно их называли «колдуны» и «ведьмы» («колдуньи»).

Объектом данного сообщения выступают поверья о колдунах и ведьмах в Ярославском Поволжье в XX в. На основе ранее не публиковавшихся источников мы попытаемся выделить признаки данного явления духовной жизни русского населения названного региона и проанализировать их.

Деревенские святыни южных регионов Ярославского Поволжья в XIX-XX вв.

Д. Зманово Борисоглебского района

Ярославской области. Крест и развешанная

одежда у источника Преподобного Иринарха.

2002. Фото автора.

Неотъемлемым элементом меряно-русских народных верований выступает культ деревенских святынь. Санкт-петербургский исследователь А.А. Панченко, введший в научный оборот термин «деревенские святыни», объединял этим определением искусственные и природные объекты, почитание которых не предусмотрено каноническим церковным обиходом. В настоящем сообщении мы попытаемся изучить данное явление в контексте традиционной культуры южных районов Ярославской Мерянии – Борисоглебского, Переславского, Ростовского и Угличского. В XIX – начале XX вв. здесь располагались Переславль-Залесский уезд Владимирской губернии, Ростовский и Угличский уезды Ярославской губернии.

Рунические знаки Верхнего Поволжья

(рис.1)

Рунические знаки: а - Алабужское мерянское городище (по П.Н.

Травкину),

б - Алеканово на р.Оке (по В.А. Городцову), в -

средневековый Плёс (по П.Н.

Травкину).

Необходимо отметить заслугу волхвов Верхней Волги как первых хранителей (а также, видимо, разработчиков) ранних форм письменности. Применительно к нашему региону это так называемые восточно-европейские руны, находящиеся в настоящее время в стадии собирания и расшифровки. Основными источниками новых сведений здесь становятся материалы археологических раскопок, и главные надежды на новые образцы письменности следует, видимо, увязывать с финскими протогородами - мерянскими культурными центрами, где роль волхвов была особенно велика.

Зооморфные образы в культуре финно-угорских народов Костромского края

На территории Костромского края автохтонным населением являются финно-угры: меря, чудь, марийцы. По данным археологов можно судить о присутствии в культуре меря стойких тотемических представлений: в качестве оберега чаще всего использовались фигуры коня и водоплавающие птицы. Древнейшие изображения водоплавающих птиц связаны с промысловой охотничьей магией. Чаще всего их находят на местах, где происходили общинные мольбища .

Первые епископы мерянского Ростова

Святой

Леонтий, епископ Ростовский проповедует язычникам Худ. Е.О.

Моргун

Жителей языческого Мурома у нас принято называть "святогонами" за их упорное сопротивление христианскому крещению - но если нашу историю копнуть поглубже, понимаешь, что не мурома, а ростовские меря были наиболее упорны в вере своих предков.

Первых епископов, Федора и Илариона, меря встретили так "ласково", что преосвященные отцы попросту сбежали из негостеприимного города. Об этом пишет житие их преемника Леонтия, а Киево-Печерский Патерик называет Леонтия "первопрестольником" - то есть, видимо, первые епископы толком и не вступали в руководство новой Ростовской епархией...

Ни для кого не секрет, что русский народ не полностью славянский. В нас течёт кровь и финно-угорских, и балтийских племён. Порой русских, пытаются оскорбить этим: например, в риторике украинских националистов есть распространённый тезис, что русские, мол, не славяне, а «мошканцы узкоглазые». Отчасти это так, но для любого здравомыслящего человека такие вещи не могут быть оскорбительными. Богатство нашей страны в её многонациональности, а богатство русского народа - в его разнообразной генетике. В самом начале существования русского государства под властью Новгородского и Владимиро-Суздальского княжеств жило очень много неславянских племён.

Где живут потомки племени меря?

Журнал: История Русская Семёрка №6 , июнь 2018 года

Рубрика: Народы

Текст: Александр Артамонов

Мы не только славяне

Некоторые из них стали народами и существуют сегодня, например водь, веспы, карелы, эстонцы. Другие же полностью ассимилировались и растворились в русском народе. Одним из самых крупных исчезнувших финно-угорских племён было меря.

Кто такие меря

Этот небольшой миролюбивый народ к середине I тысячелетия н.э. расселился на обширных лесных территориях, на которых сейчас расположились Московская, Ивановская, Ярославская, Владимирская, Вологодская и Костромская области. Племенным центром меря считается Сарское городище, которое археологи обнаружили на озере Неро, что в Ярославской области. Представители этого народа жили земледелием и скотоводством. Религия меря была основана на почитании природы. Как и многие другие финские народы, меря поклонялись священным рощам и особым камням. Многие исконно русские города - Суздаль, Владимир на Клязьме, Переяславль-Залесский, Углич, Плёс и, возможно, даже Москва - выросли из мерянских посёлков. По развитию культуры меря почти ни в чём не уступали соседним славянским племенам кривичей и вятичей, кроме одного: они не умели воевать. Поэтому, когда во второй половине I тысячелетия на землях этого народа стали появляться славяне, более опытные и агрессивные, мере пришлось покориться. На землях племени славяне селились сами, а земли других финно-угорских народов, например марийцев, ставили в вассальную зависимость. Именно поэтому племя меря постепенно слилось с русскими, а ближайшие восточные родственники - мордва, марийцы - развились как отдельные этносы.

У нас нет свидетельств того, что славяне истребляли мерю, да и судя по всему этого не было. Русь изначально строилась как сообщество разных племён, и ни о каком предвзятом отношении одних народов к другим речи быть не могло. В IX веке меря платили дань Новгороду и участвовали в походах Олега на Царьград. Когда Русь стала православной, многие меря сопротивлялись христианизации вплоть до XTV века. Возможно, на этом этапе им досталось от русских - христианизация изолированных поселений порой проводилась агрессивно. После XTV века никто из летописцев уже не упоминал мерю как отдельный, реально существующий этнос.

След племени меря в истории русского народа

Меря основали много городов, которые мы привыкли считать исконно русскими. Город Галич под Костромой в древности назывался Галич-Мерьский: до того, как стать форпостом Владимирского княжества на северо-востоке, этот город был поселением племени меря. Много других топонимов этого региона мерянские. Например, всё, что заканчивается на -га и -ва: Москва, Ветлуга, произошли от мерянских слов на водную тематику. Подмосковный Талдом - это «дубовый дом» по-мерянски, а название реки Дубны не связано с дубами, оно произошло от мерянского слова, обозначавшего болота.

Таких мерянских топонимов в центральной, исконно русской части России очень много. Напрямую с меря связаны топонимы с корнем нер-: озеро Неро в Костромской, реки Нерская и Нерехта в Московской области. Кстати, ещё один популярный топоним, особенно часто встречающийся в московском регионе, - мещера, это название очень похожего на мерю близкородственного ей народа, который разделил её судьбу и тоже влился в состав русского народа.

В русский язык вошло немало финно-угорских слов - «тундра», «килька», «салака» и т.д. Порой сложно сказать точно, из какого именно финно-угорского языка позаимствовано то или иное слово, но вполне возможно, что многие из них мерянские. Что до генетики, то здесь судить сложно. Невозможно провести генетические исследования меря и сравнить их гены с русскими. Однако с антропологической точки зрения у многих русских, особенно у северо-восточных популяций, присутствуют черты уральской расы, к которой принадлежали меря и другие финно-угорские народы. Раскосыми глазами, широкими скулами, которые встречаются у многих из нас, мы обязаны нашим финно-угорским предкам. Меря и другие народы этой семьи слились с русскими и обогатили наш генофонд. Русские потомки племени меря живут по всей России. Но их историческая родина - Залесский край, северо-восточные княжества Руси.

Северные и южные карелы: главные отличия

Текст: Николай СыромятниковКультура ливвиков (северных карелов) и людиков (южных карелов) до сих пор недостаточно изучена, современные учёные стараются сохранить хотя бы то, что осталось. Географическая разница между этими субэтносами наложила отпечаток и на их жизнь - многие её нюансы характерны только для конкретного сообщества карелов.

Языковые, музыкальные и фольклорные особенности народов В наречии ливвиков 8 диалектов и субдиалектов (местных диалектов и говоров), у людиков же их всего три. Людиковское наречие имеет множество заимствований из языка вепсов (финно-угорского народа, который проживал на территории Карелии). У ливвиков этнографы записали знаменитый эпос «Калевала», насчитывающий свыше 22 тысяч стихов. Людики, по наблюдениям учёных, к XX веку более склонялись к русскому фольклору. Для севе-рокарельской музыкальной традиции были характерны напевные призывы домашних животных, исполняемые только женщинами или девушками-пастушками. В Северной Карелии наибольшее распространение получили «волшебные сказки» - особый род магического карельского фольклора. На юге Карелии в основном в ходу были бытовые или сатирические сказания. Ливвики, как и все карелы, большое значение придавали обрядам и верованиям. К примеру, они не рубили липу - считали, что её порубщику суждено заблудиться в лесной чаще. Сухие, «мёртвые» деревья для строительства избы также не использовали - верили, что кто-то из жильцов нового дома непременно умрёт. К слову, покойника ливвики обряжали в лучшие одежды и хоронили в яме-срубе из брёвен. У людиков умершего клали в гроб в повседневной одежде, и эта церемония более походила на русский погребальный обряд.

Во что одевались и обувались Согласно исследованию историка К. Логинова, у южных карелов первые штаны парень мог получить только после того, как вспашет поле, до этого мальчики носили подштанники. На юге Карелии на промысел обычно ходили в берестяных или липовых лаптях, а по двору и дома - босыми. Чаще всего южные карелы стремились заиметь мягкие сапоги с загнутыми носами («каньги»). Северные карелы предпочитали меховые сапоги («койбы»), которые шили из оленьей кожи, а рукавицы - из собачьего меха. На севере Карелии женщины носили нательные рубахи-безрукавки, позже - с укороченными рукавами, на плечи накидывали большой платок. Южнокарельские женщины вместо сарафана могли носить сшитую из нескольких полотнищ юбку и кофту. Северокарельская женская рубаха была с разрезом на спине.

Почему они не ели свинину Как пишут этнографы Е. Клементьев и Р. Никольская, северные карелы засаливали рыбу по-особому, «с запахом», но она не теряла своей формы. Южные карелы подобным образом улов не хранили, хотя рыбу тоже солили. Северные карелы могли употребить сырую солёную рыбу, тогда как южные её всё же варили. Для приготовления ухи южные карелы могли добавить в неё картофель или перловку, а северные сдабривали блюдо рыбьей мукой, яйцами. Северные карелы пекли особый, кислый хлеб, который замораживали для длительного хранения, а для кулинарии южных карелов были характерны пироги с кашей («косовики»). Южные карелы из напитков предпочитали чай, северные - кофе. Северные карелы в старину не ели свинину, сало и курятину, считая эти продукты «нечистыми». У южного субэтноса таких ограничений не было.

Наши предки – славяне,

Прячась по глухим лесам, на берега волжских притоков, волей-неволей наши славянские предки были вынуждены соседствовать с марийскими и угорскими племенами обосновавшимися с более давних пор. Вновь прибывающие ценили опыт и уклад предшественников, частично перенимая от них навыки и обычаи. Славяне старательно пытались запоминать непривычные собственному уху и языку мерянские названия, которые и сегодня как памятные знаки о древнейших временах и о людях, живших до нас на этой земле.

На сегодняшний день большинство наименований рек, озёр, ручьёв и других природных объектов остаются «тёмными», неразгаданными, или же их объяснение основывается на легендах и преданиях. Хотя некоторые названия, уходящие своими корнями в угро-финские языки, в частности, мерянский и марийский, а также имеющие старославянскую основу, можно с достаточной долей объективности раскрыть через лингвистический «прицел».

Кто же такие меря?…

2. Происхождение меря

В VII-начале XI веках бассейн оз. Неро был заселён финно-угорским племенем меря. Известно 19 сельских поселений (селищ) и одно городище — Сарское. рисунок Селища занимали пологие склоны возвышенностей коренного берега озера у ручьёв и оврагов и на берегах рек Сара, Устье, Которосль. Все они располагались в пределах досягаемости друг от друга. Саамы, вепсы, марийцы, чудь заволочская, кострома и меря смешались со словенами и кривичами и образовали великорусский этнос.

Карта Окско-Волжского междуречья (приблизительно до 1350 года) с показанием мест обитания мерян и соседних племен

Свободная энциклопедия Википедиядает следующее определение: Меря — это один из угрофинских этносов, некогда обитавший на обширной территории Ярославской, Ивановской и Костромской областей. рисунок История народа меря — это, по сути, предыстория Северо-Восточной Руси; этот этнос стал впоследствии центром единого древнерусского государства. Потомки мери влились в состав древнерусской народности. Мерянские традиции очень долго существовали в материальной культуре и погребальной обрядности жителей Ростово-Суздальской Руси. В настоящее время меря как этнос уже не существует. Последние, чрезвычайно скудные известия об этом народе относятся к XVIII веку. Меря постепенно исчезали, растворяясь в новой народности, но не бесследно. Топонимика и некоторые культурные традиции, а также пережитки сохранились в границах их прежнего проживания.

«Дьяковские» изделия из коси и рога

«Дьяковские» изделия из коси и рога

До наших дней дошли переданные из поколения в поколение дорусские названия рек, озер, селений и урочищ, сохранились некоторые лексические и фонетические особенности народных говоров. Стертые временем следы финно-угорских традиций обнаруживаются в фольклоре и традиционной культуре жителей современных Ярославской, Владимирской, Ивановской и Костромской областей. В этой связи изучение мери является, в сущности, исследованием одной из частных проблем этногенеза русского народа. Вместе с тем вопросы происхождения и расселения мери, ее отношений с соседними этносами важны для восстановления значения многих неясных топонимических единиц, для изучения семантики слов и воссоздания их первоначального значения.

Занимались финно-угры земледелием, охотой и рыболовством. Их поселения находились далеко друг от друга. Может быть, по этой причине они нигде не создали самостоятельных мощных государств, а стали входить в состав соседних держав. Одни из первых упоминаний о финно-уграх содержат хазарские документы, позднее финно-угры платили дань волжским булгарам, затем входили в состав Казанского ханства, а затем вошли в Русское государство.

Со временем крещение, письменность, городская культура, принесённые славянами, стали вытеснять местные языки и верования. Многие начинали чувствовать себя русскими и действительно становились ими. Иной раз для этого достаточно было креститься. Таким образом, формирование великорусского этноса прочно связано с христианизацией угрофинских этносов. И мудрость князей русских состояла в первую очередь в том, что в православной христианской вере они увидели своеобразный «этнический клей», который и склеил многочисленные этносы в великорусский народ. К сожалению, этот аспект христианства историками очень мало исследован. Кстати, на Руси людей, занимавшихся землепашеством, называли «смердами», а не крестьянами. Скорее всего, крещенных смердов стали называть «христиане», а уж позже это название трансформировалось в «крестьяне».

Люди переселялись в города, угрофинские этносы перемешивались, люди из Руси уезжали далеко — в Сибирь, на Алтай, где общим для всех становился русский язык: сначала он был языком межэтнического общения, затем государственным языком. Постепенно этот язык вытеснил остальные, и меря, вепсы, чудь заволочская, кострома стали русскими. Далеко не все знают, что в фамилиях Шукшин, Веденяпин, Пияшева ничего славянского нет, а восходят они к названию племени шукша, имени богини войны Ведень Ала, дохристианскому имени Пияш. Так значительная часть финно-угров была ассимилирована славянами, а некоторые, приняв мусульманство, смешались с тюрками. Потому сегодня финно-угры не составляют большинства населения даже в республиках, которым дали своё имя. Но, растворившись в массе русских, финно-угры сохранили свой антропологический тип, который теперь воспринимается как типично русский.

В русский язык вошло немало финно-угорских слов, таких как «тундра», «килька», «салака» «сорога» (славянское название плотва) и т. д. Слово «пельмени» заимствовано из языка коми и означает «хлебное ушко»: «пель» — «ухо», а «нянь» — «хлеб». Особенно много заимствований в северных диалектах, в основном среди названий явлений природы или элементов ландшафта. Они придают своеобразную красоту местной речи и областной литературе. Возьмите хотя бы слово «тайбола», которым в Архангельской области называют глухой лес, а в бассейне реки Мезень — дорогу, идущую по морскому берегу рядом с тайгой. Оно взято из карельского «taibale» — «перешеек». Веками живущие рядом народы всегда обогащали язык и культуру друг друга.

С меньшей плотностью памятники мери расположены также по течению реки Нерли Клязьминской, в окрестностях Ярославля и в Костромской области вплоть до Галича Мерьского. По реке Обноре меряне селились вплоть до ее истоков, они обитали на территории Любимского района Ярославской области и Грязовецкого района Вологодской области. По данным «Повести временных лет», в 859 году варяги обложили данью племя меря. В начале X века меряне принимала участие в военных походах вещего Олега, в том числе и на город Кыев в 907 году, меряне указаны в составе его войска, идущего на Царьград. ………………… Начало слияния мери с восточными славянами относится к IX-XI вв. Территория, заселенная племенем меря стала основой Владимиро-Суздальского княжества.

Меряне были носителями очень древней и развитой культуры, что подтверждается многочисленными археологическими раскопками. Мерянская топонимика расшифровывается на базе марийского языка …………………….. Следовательно, наиболее близким к племени меря было племя мари. Вполне возможно, что современные марийцы являются прямыми потомками мери, которые не забыли своего языка и до сих пор остались язычниками. Это лишний раз доказывает, что слияние многочисленных славянских и угрофинских этносов в русский этнос происходило на волне христианизации.

3. Мерянский язык.

Мерянский народ перешёл на славянский язык, как язык новой славянской элиты, как язык межрегиональной торговли. Мерянский язык , где как доказано было много диалектов, вероятнее всего на эту роль не подходил.

Меря́нский язы́к - мёртвый финно-угорский язык, на котором говорило племя меря в центральной части России, локализуемое по летописным и археологическим источникам в районе озёр Неро и Плещеево (где находятся соответственно Ростов Великий и Переславль-Залесский). Об этом языке известно очень мало, фактически до нас дошли только данные топонимики (впрочем, неоднозначно трактуемые). Исчез в Средние века после того, как племя меря было ассимилировано славянами (последний раз меря упоминается в летописи в 907, распад племенной структуры мери относят ко временам Ярослава Мудрого).

Существует две версии относительно места мерянского языка в финно-угорской семье. Согласно одной, он был близок к марийскому языку (ср. близость этнонимов мари и меря; её придерживался Макс Фасмерhttp:+ рисунок проводился также анализ мерянской топонимики с опорой на марийские параллели……………….), согласно другой, он стоял ближе к прибалтийско-финским языкам (сторонником этой гипотезы является Евгений Хелимский, предложивший свой анализ топонимики мери). Мерянский язык оказал огромное влияние на изначальное формирование русского (великорусского) языка, тем самым отделяя его от белорусского и украинского, где влияние мерянского отсутствует. Во-первых, в отличие от других славянских в русском языке много слов, где присутствует буква Ё (её нет в старославянском и других родственных языках): польское «пес», «еж», «есще» без Ё, украинское «мед», «смерзли» (замёрзли), «полит» (полёт) – тоже без Ё, старославянское «сестры», «звезды», «теплый» вместо современных «сёстры», «звёзды», «тёплый» и т.д. Буква «Ё» очень обильно представлена в финно-угорских языках, особенно в вепсском, марийском, коми, венгерском, финском, эрзянском (сёрма, сёвномс, лёлё, лёмзёркс, ёвкс, ёвтамс, пизёл, ёжосо, ёл и другие).

Во-вторых, мерянским наследием является полногласие русского языка. Сравним старославянские слова: брег, град, млеко, хлад и т.д. и современные: берег, город, молоко, холод, а также серп, горб, верба и чешские срп, врб, грб, название государства Сербия, а по — сербски «Српска»…

А слова повторы! В словообразовании мерянский субстрат выражен наличием сложных взаимо усиливающих слов: жили-были, жив-здоров, жить-поживать, есть-пить, нагой-босой, такой-сякой, путь-дорога, нежданно-негаданно, сегодня-завтра, руки-ноги и т.д. Это типичная калька-перевод с финно-угорских языков. Ни одна сказка в белорусском, украинском или польском языках не начинается со слов «жили-были». Мерянизмы глубоко проникли не только в словарный фонд русского языка, но и повлияли на грамматику, построение слов и предложений: например, русское выражение «у меня есть», в отличие от других славянских языков «я имаю» (я имею), т.е. «у меня есть» чисто финно-угорская калька.

Очень много слов, особенно в диалектах русского языка, попало из мерянского и других финно-угорских языков в русский язык. Например, пигарный, пикотный, пикушной (Яросл., Арх., Волог. обл.) – маленький, низкорослый, сравните вепсское «пикарайне», «пикой» совсем маленький, малюсенький, финское «пиени», диалект «пиккара» (маленький), карельское «пикку» (крохотный). Сюда же относится более известное русское слово «пигалица» (малявка, маленькая девочка). Никакой статьи не хватит перечислить мерянские слова. Профессор Ткаченко указывает и глагол ковылять (родственное финск. кavalla – «ходить, слоняться»), северорусское урма – «белка» (родственное вепсск. оrau и коми ур – «белка»), костромское сика – «свинья» (ср. финск. sika – «свинья»), лейма – «корова» (на эрзянском – лишме), ярославское тульяс – «огонь» (родственное финск. tulli и марийское тул – «огонь»), северорусское вёкса – «протока из озера», ярославское бяни – «вилы», общерусское кока – «крёстная мать» и еще десятки других. Более обстоятельно данная тема раскрыта в классической монографии ученого «Мерянский язык».

Мерянский язык повлиял на русский на всех уровнях. В фонетике северных великорусских говоров на территории бывшей «Мерянии» сплошь и рядом встречаются такие языковые явления, как не различение звонких и глухих согласных, редукция одного из согласных в начале слова, если они следуют друг за другом, и другие характерные финно-угорские черты. Первые этнографы Пошехонья и костромских земель, как писал Орест Ткаченко, сообщали о местном произношении слов «брат» как «бат», «ветка» как «ведка».

Вошедшей в литературный русский язык особенностью склонения существительных мужского рода стало наличие в родительном падеже формы на -а, -я («купить чая») наряду с формой на -у, -ю («купить чаю»). Типологическая параллель существует только в прибалто-финских языках. Ни в одном из славянских языков такого нет.

Уроженец Костромских мест – актер Михаил Пуговкин, настоящая фамилия которого даже звучит по-мерянски – Пугорькин. Пуговкиным он стал только по приезде в Москву. А пугорьками с ударением на первый слог в Костромской и Вологодской областях называли холмы, бугорки. На такой вот «пугорьке» стояло село Раменье, где и родился известный киноактер.

Как мы видим, мерянский язык оказал огромное влияние на русский, став первоосновой его лексического, словообразовательного и фонетического разделов.

4. Мерянское наследие в топонимах

Хотя в древних русских летописях упоминаются два великих мерянских озера: Ростовское (Неро) и Клещино (Плещеево), центром мерянской земли были еще два великих озера Костромской области: Галичское и Чухломское. Из этих четырех великих озер вытекают 4 реки-протоки, в числе которых Вёкса и Векса. Кстати, реки с таким названием, а также «вокса», «воксенга» встречаются и в других местах, где проживала меря.

Мерянское название озера сохранилось в некоторых топонимах Центральной России: Селигер, Вокш-ер, Пичер, Яробол, Яхреньга, Яхрома… Вышеназванные вариации мерянского названия озера созвучны и тождественны по смыслу марийскому «ер», «йар» — озеро; вепсскому и эстонскому «йарв»; саамскому «йавр»; финскому и карельскому «ярви»; эрзянскому «эрьке»; мокшанскому «эрьхке»

Кроме вышеназванных мерянских географических названий карта Центральной России изобилует другими названиями финно-угорского, в основном мерянского происхождения, хотя некоторые топонимы и гидронимы приобрели русские суффиксы и русифицированы путем искажения их фонетико-морфологического состава:

Ярославская область: Надокса, Воксенга, Ковонга, Мелекса, Селекша, Шакша, Шопша, Шокша… В некоторых районах области мерянские названия составляют до 70-80% топонимов.

Костромская область: Ворокса, Пичерга, Лынгерь, Вохма, Вохтога, Печегда, Симонга, Судолга, Нотелга, Якшанга, Онга, Вандога, Тоехта, Нерехта (Мерехта), Покша, Понга, Нея, Меремша, Шунга, Урма, Монза, Андоба, Мезенда и др. В ряде районов гидронимы почти на 90-100% мерянские.

Ивановская область: Пакша, Вичуга, Нодога, Юхма, Шуя, и многие другие.

Вологодская область (юг): Вохтога, Соть, Толшма, Сельма, Шуя и другие

Тверская область (восток и север): Селигер, Валдай, Сикша, Яхрома… На западе области уже доминируют летто-литовские топонимы.

Владимирская область (запад): Колокша, Ворша, Пекша, Судогда, Суздаль. Московская область (север): Яхрома, Талдом, Вирея, Воря, Лама, Пахра. Возможно, само слово «Москва» по одной из версий также происходит из мерянского языка. Орест Ткаченко предположил, что древнейшая форма слова «Москва» – Москов – может быть связана с мерянским словом моска – «конопля». Его гипотезу подтвердила одна из писцовых книг XVII века, где Москва-река выше Москворецкой Лужи (современные Лужники) названа Коноплёвкой…сноска. Еще одним аргументом в пользу «конопляной» версии является существование Капельского переулка в московском районе Проспекта Мира. Речка Капелька, протекавшая здесь и сто лет назад заключенная в трубу, раньше называлась Конопелькой.

Тому, кто немного умеет рассуждать, понятно что современные РУССКИЕ этнически сформировались из целого ряда народов и племен. Непосредственное участие при формировании Русских в средние века занимали финно-угорские народы Меря, Мещёра, Мурома. Они жили на обширной территории современных Московской, частично Тверской, Вологодской, Ярославской, Ивановской, Костромской, Владимирской, Рязанской, Нижегородской областей. В этот раз попишем о народе Меря (более современное — меряне).

В ранней истории Меряне известны под своим именем, а позднее - под именем Суздальцев, Ростовцев и Белозерцев, по территориальному проживанию.

На основе раскопок мерянских древностей ученым удалось установить в общих чертах границы проживания Мери около тысячи лет назад. Они включают обширные территории в верхнем течении Волги, в пределах бассейнов таких ее притоков как Молога, Кострома, Которосль, Унжа и все междуречье рек Волги, Клязьмы и Москвы. Именно здесь находится сердце Московского государства - России. Северо-Восточные княжества: Ярославское, Переславское, Владимиро-Суздальское, Московское, где позднее воссел Великий князь, полностью совпадают с границами расселения народа Меря.

Основа хозяйства мери — пашенное земледелие. Среди занятий можно выделить также скотоводство, огородничество, охотничий и рыболовный промысел. Среди ремёсел были наиболее развиты: кузнечное, бронзолитейное и косторезное. По мере распространения южных славян на северо-восток (начиная с IX в. на территорию мери), племя оказалась в их сфере влияния.

Начало слияния со славянами относится к X-XI вв. Эта территория стала основой Владимиро-Суздальского княжества. Меря входила в состав населения, восстававшего в 1071 и 1088 против насаждения христианства и феодальных порядков. Процесс ассимиляции растянулся на столетия. Когда в XIV в. Авраамий Галичский решил поселиться на Галичском озере, там жили «человеци по дубравам некрещении, нарицаемые меря» (Житие).

Однако в культуре людей, проживающих на бывших мерянских землях остались проявления материальных памятники этого исчезнувшего народа, в т.ч. «святые» камни и рощи, а также некоторые местные традиционные праздники. Племя говорило на мерянском языке — родственном языкам соседних поволжских финно-угорских племён.

Впервые упомянуто в VI в. готским летописцем Иорданом под названием мерен, позже о мери повествовали и русские хроники. Меряне были носителями древней и развитой культуры, что подтверждается результатами археологических раскопок. Одним из первых археологов, исследовавших мерянские и славяно-мерянские памятники в с.XIX в., был граф Уваров С.С. Раскопав значительное количество славянских курганов, содержавших небольшое количество мерянских украшений, он приписал их мерянам.

Сарское городище

При раскопках вокруг озера Неро были обнаружены Сарское городище (племенной центр мери) и 19 селищ, принадлежавших мерянам. Указанные поселения располагались на склонах возвышенностей коренного берега озера, занимая берега ручьёв и рек Сара, Устье, Которосль в пределах досягаемости друг от друга. Другое гнездо мерянских селищ расположено вокруг озера Плещеево. Одно из селищ расположено около озера Савельево (южнее Плещеева озера на 40 км). С меньшей плотностью памятники мери расположены по течению реки Нерли Клязьминской, в окрестностях Ярославля и в Костромской области вплоть до Галича Мерьского, где, возможно, существовал центр мери.

С десяток известных городов существовали во времена народа меря – Суздаль (исконное мерянское название Суждал), городища, на основе которых развились Владимир на Клязьме, Москва (кто-то утверждает, что от мерянского «моска» - конопля, — как в Москве с коноплёй?), Клещин (позднее Переславль-Залесский), Углич (тоже, вероятно, мерянское название), Ростов, Галич Мерянский, Плёс.

Большинство исследователей сближают этот народ с современными марийцами. Язык народа Меря, где, как установлено, было много диалектов, вымер в 18 веке.

- http://merjamaa.ru/

- http://clubklad.ru/blog/article/5015/

Меря, ещё один герой предания о призвании, - один из, может быть, наиболее загадочных фигурантов всей истории.

В этом народе всё нелогично. Неведомо откуда взялся. Неведомо в кого эволюционировал. Что по себе оставил, обжив когда-то гигантские пространства - от нынешней Новгородской до нынешней Рязанской области.

Неизвестна даже его этническая принадлежность. При том - вот парадокс! - что никто в её атрибутации не сомневается.

Но по порядку.

Иные считают, что этот народ упомянул ещё Иордан в своём знаменитом отрывке о народах, покорённых Германарихом. Там упоминаются некие «меренс»:

Nam Gothorum rege Geberich rebus humanis excedente post temporis aliquod Hermanaricus nobilissimus Amalorum in regno successit, qui multas et bellicosissimas arctoi gentes perdomuit suisque parere legibus fecit. quem merito nonnulli Alexandro Magno comparavere maiores, habebat si quidem quos domuerat Golthescytha Thiudos Inaunxis Vasinabroncas Merens Mordens Imniscaris Rogas Tadzans Athaul Navego Bubegenas Coldas.

Спор о том, идёт ли речь действительно о мере (и о мордве, как заверяют энтузиасты, хотя этноним «мордва» возник лет тысячу спустя), представляется бесконечным. Как по мне, так Ну, а «Merens-Mordens» подходят в качестве -

- mer-jan - «провозглашать», «объявлять», даже «проповедывать» -

- maurþ-r - «смерть» -

И особенно -

- maur-þ-r-jan - «убивать» (причём больше режущими-колющими предметами)

Но я на этом не настаиваю, тем более что и профессиональные лингвисты обломали себе об этот отрывок зубов на хороший грузовой КАМАЗ.

В любом случае по-настоящему, субъектом действия и истории меря появляется лишь в начальных русских летописях. И в первую очередь - в том пресловутом отрывке о призвании варягов. В дальнейшем мерю/мерь упоминают в 882 году, когда она участвует в походе князя Олега на Киев и в 907 году, когда русь напала на Византию.

Что характерно - оба эпизода с червоточиною. В 882 году Киева как некоего достойного завоевания центра ещё попросту не существовало. И про нападение 907 года пишет только русская летопись, а синхронные византийские источники такового не отражают. И, в скобочках заметим, скорее всего, правильно и делают. Ибо результат экспедиции, выразившийся в том, что некто прибил свой щит к воротам города, не взявши оного населённого пункта - ни в какие ворота, извините, не лезет. И очень сильно напоминает парафраз хвастливой воинской песни. Где смысл не важен, а важен подвиг.

Но те же древнерусские источники дают некоторые информемы, позволяющие реконструировать бытие и жизнь мери.

В житиях святых, других источниках сообщается о существовании в Ростове Великом вплоть до XII в. Чудского конца. «Заблудящая чудь» убила в 70-х годах XI в. епископа Леонтия Ростовского, объявленного затем святым. В XV-XVI вв. в Ярославском Поволжье не только помнили о каком-то чудском населении (мере), жившем здесь еще до прихода славян, но и следовали различным финно-угорским обычаям: боготворили «хозяина» - медведя, в утке видели прародительницу мира, поклонялись камням, например, «синему» камню, лежащему на берегу Плещеева озера. Эти «бесовские наущения» жестоко преследовались православной церковью, но далеко не всегда церковники были в силах преодолеть влияние старых языческих традиций.

В этих же источниках снова обозначается дуализм природы того народа, который мы называем мерею. Например, в «Сказании о построении града Ярославля» -

источнике позднем (XVIII в.), но имеющем древнюю подоснову -

Говорится:

И се бысть селище, рекомое Медвежий угол, в нем же насельницы человецы, поганыя веры - языцы зли суще... Идол ему же кланястасе сии, бысть Волос, сиречь скотий бог.

Интересный бог у мерян-финнов, не правда ли? Славянский, с корнем в индоевропейскость, - когда финны ни разу не индоевропейцы и даже по гаплогруппам общего предка не имеют.

Затем описывается борьба князя Ярослава с обитателями Медвежьего угла. Сначала «люди сии клятвою у Волоса обеща князю жити в согласии и оброцы ему даяти, но точию не хотяху креститися».

Нормальное, лояльное поведение. Мы тебе платим налоги, а ты нам гарантируешь свободу совести. Тебе вообще - какое дело, во что мы веруем? Или у нас права человека - тьфу, пустое место?

Словом, когда князь демократические поползновения отверг, народ перешёл к индивидуальному террору и натравил на Ярослава медведя:

Но егда входи в сие селище, людии его испустити от клети некоего люта зверя и псов, да растешут князя и сущих с ним. Но Господь сохранил Благоверного князя; сей секирою своею победи зверя.

Это, конечно, ложь и легенда. Ярослав вряд ли мог даже дойти до медведя, чтобы покарать его секирою, ибо хром был. От врождённого то ли вывиха бедра, то ли ещё какой хвори - историки расходятся в определениях. Та ещё семейка была великокняжеская: муж на ногу припадал, а жена шею склонить не могла. И последнее уж точно доказано медициною: исследования останков Ирины-Ингигерды, жены Ярослава, показали, что у неё шейные позвонки срослись. И дама просто вынуждена была ходить, гордо задрав подбородок…

Впрочем, мы отвлеклись. Факт, что учёные вновь отмечают, что культ медведя здесь сочетался с поклонением Велесу и, следовательно, -

- в язычестве данного региона были представлены мерянские и славянские элементы духовной культуры.

Противопоставление мерян и славян мы отвергнем как - в свете вышесказанного - незрелое, а вот очередное обозначение дуализма в культуре этого народа запомним.

Существует соблазн - и многие не могут ему противостать - соединить мерю и нынешних марийцев. Однако данное допущение в прах разбивается только одним фактом: в исторической памяти, в преданиях современных марийцев нет ни одного эпизода, который можно было бы соотнести с историей и бытованием мери. Так что если там какая-то родственная связь и есть - то не ближе, чем внучатый племянник сестры чьей-то бабушки.

Вот не нашлось, к сожалению, у мери столь же трепетных адептов, как у славян! Некому было поставить их во главу государствообразовательного процесса Древней Руси! Одна надежда - на хорошего моего друга Сашу Вепдюя, ярого финно-угорского возродителя.

Хоть он и комь.

А что нам говорит надёжная наука археология?

В массовом порядке, начиная с середины Х в. (отдельные случаи относятся и к IX в.), в курганных могильниках появляются имитации «домиков мёртвых», глиняные лапы и кольца, ряд других элементов убора и костюма. Своеобразна и керамика, имеющая финно-угорскую принадлежность, с округлым дном либо лепная плоскодонная с насечкой по венчику. Первый тип керамики, возможно, заимствован из Прикамья, а второй восходит к материалам более раннего времени - дьяковского периода. Наличие на поселениях и в курганах Волго-Окского междуречья шумящих украшений в виде коньков, птичек, бутылочек, амулетов из клыков медведя и других животных, подвесок, а иногда и целых ожерелий из костей бобра, многочисленных костяных поделок, инструментов, предметов вооружения из кости и рога, ножей с горбатой спинкой также отражает вклад мери в древнерусскую культуру.

Прошу заметить: фраза сколь длинна, столь и пуста. Снова возьмём наши любимые информемы, чтобы понять, что хотел сказать автор:

- имитации «домиков мёртвых» появляются в X веке - то есть связи с культурой, где таковые были, нет; в лучшем случае её имитируют;

- своеобразна керамика, которая носит финскую принадлежность, но заимствована, вообще-то, из Прикамья;

- часть керамики похожа на дьяковскую; правда, та культура кончилась в VI веке, а мы говорим о десятом;

- всякие разные сувениры стали вкладом мери в древнерусскую культуру - также стали. Вкладом. В древнерусскую.

Словом, о чём идёт речь, решительно непонятно. Если, конечно, не считать вышерпиведённые материалы одним большим шаромыжничеством.

Но при этом хотя бы видно, чем характерны финно-угры. Характерны ли тем же самым погребения мери?

Это мы увидим чуть ниже. Но пока одно ясно: очень большое число исследователей очень хотят сделать мерю наследницей дьяковской культуры. Всё с тем же нутряным позывом, что распирает наших славянофилов - а давайте мы любой ценою привяжем мерю к финно-уграм. Поскольку в местах обитания мери последними финно-уграми были «дьяковцы» - то, несмотря на трёхсотлетний разрыв в традиции, мы добавим тем двести лет жизни и нежно пристыкуем к ним мерю.

Между тем, меря расходится с «дьяковцами» в самом главном - в погребальном обряде. Если у первых в ходу были так называемые «домики мёртвых», то вторые делали грунтовые или поверхностные захоронения.

В целом же мерянскую принадлежность обнаруживаемых при раскопках вещей определяют, в основном, по наличию финно-угорских шумящих украшений -

глиняные лапы и кольца, вещи и амулеты, связанные с культами животных и птиц, проволочные височные кольца с замками в виде круглого щитка

.

…

шумящие привески в виде каркасного треугольника из проволочной косоплетки с шумящей бахромой из «утиных лапок», треугольников и «бутылочек». Здесь же обычны привески с четырёхугольной или круглой плетёной или ажурной основой и с такой же шумящей бахромой, распространённые в могильниках мордвы, муромы и прикамских финнов.

Типично мерянскими, по Е.И.Горюновой, являются также шумящие привески в виде спаянных треугольником трёх или более плоских проволочных спиралей. Они встречаются в курганах Волго-Клязьменского междуречья. В суздальских и костромских курганах найдены привески, состоящие из трёх — шести спаянных проволочных колец с шумящей бахромой внизу.

Я не буду вдаваться здесь с схоластический спор, насколько эти финские вещи - мерянские. Ибо ответ зависит только от того, к какому этносу отнести самих мерян. Потому что при всей и всеобщей убеждённости, что меря - финский народ, - существуют сомнения, что это не так. И что на самом деле народ этот может оказаться метисным новообразованием на базе того пришлого неизвестного славяноморфного народа, которого мы раньше записали в потомки венедов, и реликтов автохтонного финского населения, которое продолжало мыкать долю свою после таинственного исчезновения народа дьяковской культуры.

О славяноморфном народе мы только что говорили - кратко напомню.

Проблема: неизвестно кому принадлежат браслетообразные сомкнутые височные кольца. В середине и третьей четверти I тыс. н.э. племя, женщины которого носили такие украшения, оно расселилось в Полоцком Подвинье, Смоленском Поднепровье и части районов Волго-Окского междуречья среди аборигенного населения. Эти люди появились в этом регионе около VI в. (а на Смоленщине фиксируется и V в.!), влившись в местную среду, и стали хоронить умерших в общем некрополе.

Височные кольца носили как славяне, так и балты. Потому неясно, ни кто эти пришельцы, ни откуда они пришли. Но факт, что их «предков», которые носили бы такие же кольца где-то в другом месте, не обнаружили. По этой причине видный русский археолог В.В.Седов полагает, что в летописи эти люди вошли под именем меря:

…когда летописец писал, что «перьвии насельници в Новегороде словене в Полотьски кривичи, а в Ростове меря...», он имел в виду, по всей вероятности, славян, занявших земли мери, а не финноязычное население этого края.

То, что находки браслетообразных височных колец протянулись из Понеманья, позволяет предположить, что пришлое это население происходит откуда-то из Южной Прибалтики. В первой книге - «Русские - не славяне?» я связываю это население с венедами. Точнее, с теми людьми, которых постоянно выплёскивали в лес нападения из степи на предславянские культуры лесостепной полосы и которые как бы наслаивались на венедов античных авторов, вышедших из пшеворской культуры и оставшихся в лесной полосе от Одера до верхнего Днепра, Десны и Оки. Где и вбирали в себя балтские и финские влияния.

К моменту появления славян на исторической арене у нас есть всё, кроме объяснения, кому принадлежали браслетообразные височные кольца. Их можно приписать балтам - но какого-то единого балтского народа от Понеманья до Поволжья мы не знаем. А кто-то именно в этих местах должен был носить признаки гаплогруппы R1a, раз уж она передалась нам от охотников ледникового периода. При том, что даже лихие балтофилы обнаруживют в культуре Тушемли-Банцеровщина множество славянских черт - а ведь до VII века в этих местах никакого славянского народа не было, - элементарная логика заставляет предположить, что народ браслетообразных колец и есть тот самый предславянский венедский стержень.

Но далее он исчез.

Как считает В.В.Седов - не исчез, а был мерею.

Как считаю я - не исчез, а СТАЛ мерею. Отчего этот народ и очередным феноменом метисации в восточноевропейском пространстве, понеся в будущее черты как славяноморфного предславянского, так и финноморфного населения. Которое, как полагают многие, само было наследником уже упомянутой дьяковской культуры.

Примечание о дьяковской культуре

Представители финно-угорского народа, принадлежавшего к так называемой дьяковской культуре, проявляются в археологии впервые в VII веке до н.э. Этот народ населял территорию нынешних Московской, Владимирской, Ярославской, Тверской, Смоленской и Вологодской областей. При своём появлении в этих местах они смели население фатьяновской культуры - причём смели, судя по археологии, самым жесточайшим образом. «Фатьяновцы» же по происхождению примыкают к культурам боевых топоров, что, как мы помним из первой книги, являются часть индо-европейского мира и частью генетической общности R1.

Учёные единогласны: это, несомненно, культура финно-угорского типа.

В начале I тыс. н.э. эти люди становятся первыми москвичами: их следы появляются в самом её сердце - на Кремлёвском холме. Правда, центр их «московского» племени, скорее всего, находился в районе не Кунцева. Именно тамошнее городище в начале новой эры имело очень мощные фортификационные сооружения из тройной линии насыпных валов и частоколов.

Впрочем, другие городища дьяковцев - а их только на территории Москвы было до десяти - тоже прилично укреплены.

Судя по всему, поначалу дела у этих людей идут в гору: появившись на берегах Москвы-реки в IX-VII вв. до н.э. и пережив позднее некоторый упадок, к рубежу новой эры они демонстрируют свидетельства подъёма. Само сооружение крепостей свидетельствует не только о том, что с кем-то они ведут изнурительную борьбу, но и о том, что они обладают достаточными трудовыми и материальными ресурсами, чтобы вкладывать их в оборонительное строительство.

Культурные слои дьяковских памятников содержат находки из глины, камня, кости, бронзы, остатки жилищ, хозяйственных и производственных помещений. Судя по находкам на нынешней Соборной площади в Кремле (в основном, т.н. текстильная керамика - с отпечатками ткани на поверхности, - датируе¬мая V-Ш вв. до н.э.), знималось «дьяковское» население, если смотреть по совокупности находок зёрен и пыльцы в культурном слое, а также серпов, зернотёрок и других сельскохозяйственных инструментов в дьяковских поселениях, - экстенсивным земледелием и скотоводством. Даже прибрежные леса сведены, и склоны берегов заняты пашнями. Выращивались такие культуры, как просо, ячмень, пшеница. Среди домашних животных наиболее распространенными были свиньи, лошади и крупный рогатый скот.

Охота была уже профессиональной, промысловой: ценный мех зверей был основным предметом торговли с южными районами. В обмен получали стеклянные бусы и бронзовые украшения, которые часто становились сырьём для местного ювелирного производства. А среди «бизнес-партнёров», кстати, были и легендарные скифы - на раннем ещё этапе дьяковской культуры.

Были здесь развиты также ткачество и керамическое производство. Впрочем, посуда была лепная: местное население не знало гончарного круга. При обработке поверхности использовалась ткань, отпечатки которой сохранялись на посуде: изделия получали характерную «сетчатую» поверхность.

Важное место в хозяйстве занимала обработка железа. Его получали сыродутным способом, а в качестве сырья использовались местные болотные руды. На начальном этапе культуры железные изделия редки — основным поделочным материалом была кость. Однако со временем роль железоделательного производства возрастает, количество железных вещей увеличивается, их ассортимент в течение I тыс. н.э. становится разнообразнее.

Любопытно выглядел погребальный обряд этих людей. Тело умершего сжигали на костре где-то за пределами поселения, а затем кремированные останки помещались в «домики мёртвых» - этакие склепы в виде прямоугольных бревенчатых полуземлянок высотой около 2 м с двускатной крышей и очагом у входа. По одной из не очень научных, но забавных гипотез, именно они и послужили прообразом жилища Бабы-Яги в русских сказках.

Но позднее - в VI - VII веках - дьяковская культура приходит в упадок. Археологически заметно, как на Кремлёвском холме и вообще в устье Москвы-реки и Неглинной начинают вновь вырастать леса. А на рубеже VII-VIII вв. отмечается настоящий кол¬лапс «цивилизации» москворецких городищ. Возможно, их всё же победил тот враг, от которого они защищались стенами. Например, оборонительные сооружения на Дьяковском городище горели не раз - вал здесь досыпали и укрепления восстанавливали не менее шести раз. С другой стороны, победитель, если он был, сам на этих землях не поселился: находки VIII-IX вв. на этой тер¬ритории отсутствуют.

При этом, однако, существует загадка: вплоть до появления в IX-XI веках в этих местах славянских поселенцев здесь сохраняются финская гидронимика и топонимика (например, само имя Москва, названия рек Яуза и Яхрома, и так далее). Кто перенёс имена через двухвековой «провал во времени»?

Ответа на эту загадку у археологии пока нет. Зато он есть у нас. И связан - ну, конечно: с появлением в этих местах «лесных венедов». Правда, те почему-то именно на дьяковских территориях не селились. Сакральные они были? Были территориями «баб-Ёг», что русского, то есть венедского, через R1a, духа - на дух не переносили? Или дьяковцы прокляли эти места, умирая? Или фатьяновцы, умирая, прокляли дьяковцев на то, чтобы не оставили те потомства?

Неизвестно. Но у учёных объяснение только одно:

первые славяне проникли в этот регион раньше, чем ранее считалось, - с конца IV—V вв. И в этом случае переносчиком топонимической традиции становится известное по русским летописям племя мерь, которое определяют как метисное славяно-финское.

И с этим можно согласиться. С одною лишь поправкою: не было в IV—V вв. никаких славян. Тем более здесь. Лишь где-то далеко на Днепре ещё не славянские, а - предславянские «киевцы» разбирались попеременно с готами и гуннами и с гуннами против готов.

А вот славяноморфные венеды…

Венеды - были.

Но во всяком случае, видно, что меря никак не могли быть потомками дьяковцев. Разрыв в двести лет культурной и этнической преемственности никак не содействует.

Зато о том, что меря летописного времени - «офиннившиеся» потомки венедов, видно также из эволюции, прослеживаемой как раз по браслетообразным кольцам.

Браслетообразные височные кольца с сомкнутыми (или слегка заходящими) концами… известны на обширной территории от восточного побережья Чудского озера до восточных районов междуречья Волги и Клязьмы.

…Курганы с находками сомкнутых колец или образуют самостоятельные могильники, или расположены в одних могильниках с насыпями, в которых встречены завязанные украшения.

…Распространение этих украшений в значитель¬ной степени совпадает с ареалом финно-угорской топогидронимики на древнерусской территории.

…Для финно-угров характерны меридиональные трупоположения. В могильниках, где есть курганы с меридиональными трупоположениями, сравнительно часты браслетообразные сомкнутые кольца…

Сделаем паузу, ибо дальше идёт забавная мысль, о которую мы не раз будем спотыкаться в дальнейшем.

Ещё раз. Мерю традиционно относят к финно-уграм. Это хорошо, но характерным этноопределяющим признаком финнов считаются так называемые шумящие подвески. Так вот:

В большинстве случаев шумящие привески находят в подкурганных захоронениях, лишённых височных колец. Совместные находки этих украшений в одном комплексе сравнительно редки…

Иными словами: финны - данные финны - не использовали височных колец, либо это использование было редким и хорошо объяснялось межэтничекими браками.

Так на каких основаниях народ браслетообразных колец относят к финно-уграм? Как говорится, либо крестик, либо трусы - либо народ с кольцами - не меря, либо меря - не финны.

Но для первого случая необходимо определить, что же это за народ такой тут жил, который не вошёл в число упомянутых в летописи. Причём народ довольно распространённый, многочисленный, раз оставил по себе следы от Немана и Пскова до Москвы и Владимира. Во втором же случае подобных парадоксов не возникает. Зато явственен процесс базирующегося на взаимной комплиментарности процесса слияния мери и… мери - мери «венедской» и мери «финской»:

С браслетообразными завязанными кольцами шумящие привески встречены трижды, с ромбощитковыми — дважды, а с браслетообразными сомкнутыми — не менее 18 раз.

А скорее всего, меря стала продуктом взаимного непротивления «лесных венедов» и финской води:

Финская атрибуция погребенных в ярусных курганах северной полосы Восточной Европы представляется несомненной. При трупоположениях в таких курганах встречены только многобусинные височные украшения, типичные для одного из финских племен — води, и браслетообразные сомкнутые кольца.

И мы видим, как заканчивался процесс финнизации племени браслетообразных колец:

Федовский грунтовой могильник XI — XII вв., расположенный на Мете в Вышневолоцком р-не, содержал трупоположения с различной ориентировкой и древнерусским вещевым инвентарём. Неславянский характер большинства погребённых здесь проявляется в их ориентировке.

…Очевидно господство здесь (61,5%) характерных для финно-угров меридиональных захоронений. На финское происхождение основной части погребенных в Федовском могильнике, по-видимому, указывает также ритуал разрушения трупов, отмеченный в 35 случаях. Характерные же височные украшения погребенных здесь представлены браслетообразными сомкнутыми кольцами.

Исчезло племя мери в ходе славянизации этих мест. Кстати, с участием словен и кривичей:

Современные говоры территории, ко¬торую в XII—XIII вв. занимало Владимиро-Суздальское княжество, сложились и развились на основе говоров словен новгородских и кривичей… Новгородские словене освоили левобережную часть Поволжья, а также осели по правую сторону Волги, на территории современных Ярославской и Ивановской областей… Кривичи, согласно диалектным данным, заселяли области по правую сторону Волги.

В XI веке мы видим, что -

и втульчатые, и щитковые браслетообразные кольца выходят из употребления, что обычно объясняется славянизацией финского населения междуречья Волги и Оки. Можно полагать, что на смену этим украшениям пришли браслетообразные сомкнутые височные кольца. В XI— XIII вв. эти украшения носило уже не финское население лесной части древней Руси, а его славянизированные потомки. Поэтому вполне закономерно, что браслетообразные сомкнутые кольца обычно встречаются в славянских курганах и часто сопровождаются древнерусскими украшениями.

Любопытно, что именно меря исчезла в ходе славянизации. Не потому ли, что, в отличие от других финно-угорских племён в ней существовало давнишнее представление о «нечуждости» славянского быта и миропредставления?

Нередки были брачные связи между славянами и мерей, о чем свидетельствует появление славяно-мерянских поселений и курганных могильников. Затем прекращают функционирование собственно мерянские укреплённые поселения, свидетельствуя о том, что племенная организация мери была нарушена. Меря как этнос перестала существовать, по-видимому, в XII в.

Как бы то ни было, но во время призвания меря - кем бы они ни была - ещё крепко стояла на ногах.

Но принципиально при этом вот что.

Дело в том, что, по карте могильников судя, племена, упомянутые в сказании о призвании - не смешиваются! Каждое живёт на своей земле. Между массивами захоронений словен и кривичей проходит довольно внятная граница. Тем более внятная, что только по ней и встречается некоторая чересполосица. Точно так же нет мерянских памятников в землях словен. В IX веке археологические следы, отличные от словенских и кривичских и относимые к мерянским, присутствуют довольно далеко от Ладоги. Даже если считать позднедьяковские захоронения мерянскими - всё равно от них до Ладоги как от Москвы до… до Ладоги. Представляете эти пространства, где якобы люто резались род на род? Примерно как народишко из-под Мюнхена до Парижа добирается, чтобы там правду свою устанавливать…

Эту мысль также можно долго разворачивать, но я скажу кратко: либо события вокруг «призвания» разворачивались среди жителей Ладоги разных национальностей, либо… Либо их не было. А всяческие кривичи, меря, чудь и весь появились в тексте летописца только лишь для того, чтобы обосновать права русских князей на соответствующие земли. Ну, вот вроде как наши славянофилы усердно обосновывают права поляков на земли России, доказывая, что Рюрик был западный славянин, а варяги - оные же, родом из Польши…