Восточно-Европейская (Русская) равнина - одна из крупнейших по площади равнин земного шара, расположенная в большей, восточной части Европы. Среди всех равнин России только она выходит к двум океанам. Россия расположена в центральной и восточной частях равнины. Она простирается от побережья Балтийского моря до Уральских гор, от Баренцева и Белого морей - до Азовского и Каспийского. Восточно-Европейская равнина имеет наибольшую плотность сельского населения, большие города и множество мелких городов и поселков городского типа, разнообразные природные ресурсы. Равнина давно освоена человеком, под влиянием его хозяйственной деятельности природа территории сильно изменена.

В основании Восточно-Европейской равнины лежит Русская платформа, поэтому ее рельеф равнинный. Средняя высота составляет около 170 м. Но она не везде одинакова.

На северо-западе рельеф приподнят, здесь находятся возвышенности Карелии, Кольского полуострова и низкие горы Хибины. Южнее в широтном направлении протягиваются возвышенности, образованные древним ледником: Валдайская, Северный Увалы. Южнее сформировались крупные Среднерусская и Приволжская возвышенности.

Между приподнятыми участками и на окраинах равнины расположены низменности - Прикаспийская, Окско-Донская, в которых возникли долины крупных рек: Волги, Дона, Северной Двины.

Климат

Климат Восточно-Европейский равнины отличается большим разнообразием, что объясняется влиянием различных воздушных масс.

На северо-запад равнины влажный воздух с Атлантики приносит много осадков и тепла. Зимой на западе равнины часты оттепели.

Север равнины находится под влиянием Арктики. Климат холодный, с частыми штормовыми ветрами.

Юго-восток равнины находится под влиянием континентального воздуха.Поэтому климат засушливый. Для Русской равнины характерен наиболее полный набор природных зон : от тундры до полупустынь.

Север равнины - тундра. Ее плоская заболоченная поверхность кое-где усеяна валунами.

Зона лесов занимает наибольшую площадь равнины. Здесь представлены все виды лесов: от тайги до широколиственных.

Зона степей занимает южную часть равнины. Она является житницей нашей страны, плодородные почвы позволяют выращивать различные культуры.

Юго-восток равнины занимают полупустыни с жарким, засушливым климатом и скудной растительностью.

Реки и озёра

Восточно-Европейская равнина богата внутренними водами. Здесь протекают такие крупные реки, как Волга, Дон, Северная Двина, Печора. На северо-западе в ледниковых котловинах лежат Ладожское и Онежское озера.

Реки активно используются в деятельности человека: на них построены ГЭС и образовались водохранилища, их воды орошают засушливые земли, снабжают города.

На севере Восточно-Европейская равнина омывается холодными водами Баренцева и Белого морей, на юге - теплыми водами Черного и Азовского морей, на юго-востоке - водами крупнейшего в мире Каспийского озеpa. Западные рубежи Восточно-Европейской равнины окаймляются берегом Балтийского моря и выходят за пределы границ нашей страны. Уральские горы ограничивают равнину с востока, а Кавказские - частично с юга.

Какие формы рельефа наиболее характерны для Восточно-Европейской равнины?

Восточно-Европейская равнина расположена на древней Русской платформе, что и определило главную особенность ее рельефа - равнинность. Но не следует понимать равнинность как монотонность. Здесь нет и двух мест, похожих друг на друга. На северо-западе равнины выступу кристаллических пород - Балтийскому щиту - соответствуют невысокие Хибинские горы и приподнятые всхолмленные равнины Карелии и Кольского полуострова. Кристаллический фундамент находится близко к поверхности на Среднерусской возвышенности и возвышенностях Заволжья. И только Приволжская возвышенность сформировалась на глубоко опущенном участке фундамента в результате интенсивного поднятия земной коры в новейшее время.

Рис. 53. Среднерусская возвышенность

Рельеф всей северной половины Восточно-Европейской равнины сформировался под воздействием неоднократно повторявшихся оледенений. На Кольском полуострове и в Карелии («стране озер и гранита») современный облик рельефа определяют необычайно живописные ледниковые формы: заросшие густыми ельниками моренные гряды, отполированные ледником гранитные скалы - «бараньи лбы», покрытые золотоко-рыми сосновыми борами холмы. Многочисленные озера с причудливо изрезанными берегами соединены порожистыми быстрыми реками с искрящимися водопадами. Основные возвышенности северной части равнины - Валдайская и Смоленско-Московская с Клинско-Дмитровской грядой - образовались в результате накопления ледникового материала.

Рис. 54. Ледниковый рельеф

Важной природной особенностью этих мест являются крутоврезанные ущелья речных долин, по днищу которых хрустальными лентами вьются реки, а на Валдае большие и малые озера с множеством словно «купающихся» в воде островов. Валдайские озера в обрамлении залесенных взгорков, словно жемчужины в драгоценной оправе, рассыпаны по всей территории возвышенности. Поэтому неудивительно, что по уже сложившейся традиции такую озерно-холмистую местность нередко именуют «русской Швейцарией ».

Рис. 55. Прикаспийская низменность

Между крупными возвышенностями располагаются плоские низменные песчаные равнины с участками корабельных сосновых боров и топкими «гиблыми» местами болотных торфяников, такие, как Верхневолжская, Мещерская, Окско-Донская, песчаный покров которых сформирован мощными потоками талых ледниковых вод.

Южная половина Русской равнины, не покрывавшаяся ледниками, сложена с поверхности толщей рыхлых, легко размываемых водой лессовых пород. Поэтому Среднерусская и Приволжская возвышенности в результате активной эрозионной «обработки» испещрены многочисленными крутобокими оврагами и балками.

Северные и южные окраины Восточно-Европейской равнины подвергались неоднократным наступаниям вод моря на сушу, в результате чего образовались плоские приморские низменности (например, Прикаспийская низменность), заполненные горизонтальными слоями осадочных отложений.

Чем отличается климат европейской части России?

Восточно-Европейская равнина располагается в умеренных широтах и отличается преимущественно умеренно континентальным климатом. Ее «открытость» к западу и северу и, соответственно, подверженность влиянию атлантических и арктических воздушных масс во многом предопределила климатические особенности. Атлантический воздух приносит на равнину основную массу осадков, большая часть которых выпадает в теплое время года, когда сюда приходят циклоны. Количество осадков убывает от 600- 800 мм в год на западе до 300-200 мм на юге и юго-востоке. Крайний юго-восток отличается наибольшей засушливостью климата - на Прикаспийской низменности господствуют полупустыни и пустыни.

Характерной чертой зимней погоды практически на всей территории Русской равнины являются постоянные оттепели, приносимые воздушными массами с берегов Атлантики. В такие дни с крыш и ветвей деревьев свешиваются сосульки и звенит весенняя капель, хотя в тени еще самая настоящая зима.

Арктический же воздух зимой, а нередко и летом «сквозняком» проходит через всю территорию Восточно-Европейской равнины вплоть до крайнего юга. Летом его вторжения сопровождаются похолоданиями и засухами. Зимой устанавливаются ясные дни с крепчайшими, сковывающими дыхание морозами.

Из-за поочередных, трудно предсказуемых вторжений атлантических и арктических воздушных масс на Восточно-Европейской равнине очень трудно делать не только долгосрочные и среднесрочные, но даже и краткосрочные прогнозы погоды. Отличительная черта климата равнины - неустойчивость погодных явлений и несхожесть сезонов разных лет.

Каковы главные особенности речной системы Европейской России?

Территория Восточно-Европейской равнины покрыта густой речной сетью. Начинаясь на Валдайской, Смоленско-Московской и Среднерусской возвышенностях, веером во все стороны растекаются величайшие реки Европы - Волга, Западная Двина, Днепр, Дон.

Правда, в отличие от восточных регионов России, многие крупные реки Восточно-Европейской равнины текут на юг (Днепр, Дон, Волга, Урал), и это позволяет использовать их воду для орошения засушливых земель. Наибольшие массивы земель с развитыми оросительными системами находятся в Поволжье и на Северном Кавказе.

Рис. 56. Карельский водопад

Благодаря тому что верховья многих рек располагаются на равнинной территории близко друг от друга, реки с исторических времен использовались для сквозного сообщения между разными частями огромной территории. Сначала это были древние волоки. Недаром и названия городов здесь такие - Вышний Волочек, Волоколамск. Затем некоторые реки соединили каналы, и уже в современное время создана Единая глубоководная европейская система, благодаря которой наша столица связана водными путями с несколькими морями.

Рис. 57. Валдайские озера

На больших и малых реках построено множество водохранилищ для задержания и использования весенней воды, поэтому сток многих рек зарегулирован. Волга и Кама превратились в каскад водоемов, используемых для выработки электроэнергии, судоходства, орошения земель и водоснабжения многочисленных городов и промышленных центров.

Каковы наиболее характерные черты современных ландшафтов Русской равнины?

Главная характерная особенность Восточно-Европейской равнины - хорошо выраженная зональность в распределении ее ландшафтов. Причем выражена она полнее и четче, чем на других равнинах земного шара.

На побережье Баренцева моря, занятого холодными, сильно переувлажненными равнинами, узкой полосой расположилась тундровая зона, южнее сменяющаяся лесотундрой.

Суровые природные условия не позволяют заниматься в этих ландшафтах земледелием. Это зона развитого оленеводства и охотничье-промысло-вого хозяйства. В районах добычи полезных ископаемых, где возникли поселки и даже небольшие города, преобладающими ландшафтами стали промышленные. Север Восточно-Европейской равнины дает стране уголь, нефть и газ, железные руды, цветные металлы и апатиты.

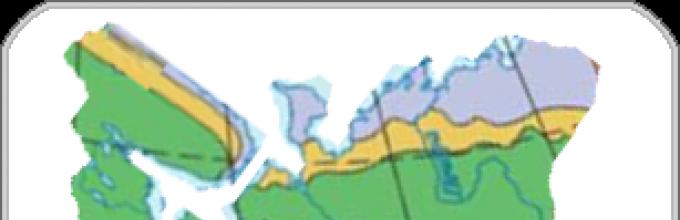

Рис. 58. Природные зоны европейской части России

В средней полосе Восточно-Европейской равнины еще тысячу лет назад преобладали типичные для нее лесные ландшафты - темнохвойная тайга, смешанные, а затем и широколиственные дубовые и липовые леса. На обширных пространствах равнины к настоящему времени леса вырублены и лесные ландшафты превратились в ле-сополья - сочетание лесов и полей. В поймах многих северных рек расположены лучшие пастбищные и сенокосные угодья России. Лесные массивы часто представлены вторичными лесами, в которых на смену хвойным и широколиственным породам пришли мелколиственные - береза и осина.

Рис. 59. Ландшафты природно-хозяйственных зон Восточно-Европейской равнины

Юг равнины - это безграничные дали уходящих за горизонт лесостепей и степей с плодороднейшими черноземными почвами и наиболее благоприятными для сельского хозяйства климатическими условиями. Здесь раскинулась основная земледельческая зона страны с максимально преобразованными ландшафтами и основным фондом пахотных угодий России. Это - и богатейшие месторождения железных руд Курской магнитной аномалии, нефть и газ Поволжья и Приуралья.

Выводы

Огромные размеры, разнообразие природных условий, богатство природных ресурсов, наибольшая заселенность и высокий уровень экономического развития - отличительные черты Восточно-Европейской равнины.

Равнинный характер территории, сравнительно мягкий климат с достаточным количеством тепла и осадков, обилие водных ресурсов и полезных ископаемых - предпосылки интенсивного хозяйственного освоения Восточно-Европейской равнины.

Вопросы и задания

- Определите отличительные особенности географического положения европейской части России. Дайте его оценку. Покажите на карте основные географические объекты Восточно-Европейской равнины - природные и хозяйственные; крупнейшие города.

- Как вы думаете, какие признаки объединяют Восточно-Европейскую равнину при огромном разнообразии ее ландшафтов?

- В чем заключается своеобразие Русской равнины как территории, наиболее обжитой людьми? Как изменился ее облик в результате взаимодействия природы и людей?

- Как вы думаете, сыграло ли особую роль в хозяйственном освоении и развитии Русской равнины то, что это - исторический центр Русского государства?

- В произведениях каких русских художников, композиторов, поэтов особенно ярко поняты и переданы особенности природы Средней России? Приведите примеры.

Цели урока.

1. Выяснить особенности природы равнины как фактора формирования наиболее заселенного и развитого региона.

2. Развивать навыки исследовательской деятельности.

3. Развивать нравственно-эстетическое отношение к природе.

Задачи урока.

1. Формирование представлений и знаний об особенностях природного района - Русской равнине, ее роли в формировании Русского государства.

2. Изучение природы и ресурсов Русской равнины.

3. Углубление и расширение знаний о компонентах ПТК равнины.

Оборудование: карты России - физическая, климатическая, растительности природных зон, контурные карты, видеофильм, книги, мобильный класс, мультимедийный проектор, интерактивная доска.

Формы работы: групповая с элементами ролевой игры.

Тип урока:

по дидактическим целям - изучение нового материала;

по методам обучения – ролевая игра.

План урока

1. Организация урока.

2. Актуализация знаний учащихся. Постановка учебных задач. Изучение новой темы.

3. Работа учащихся в группах. Ответы учащихся. Релаксация.

4. Итог урока. Оценивание ответов учащихся. Достижение цели.

5. Решения теста при использовании ноутбуков. Практическая часть, выполнение заданий в контурных картах.

6. Домашнее задание.

1. Этап - организационный.

Приветствие. Готовность к уроку. Отметить в журнале отсутствующих.

2. Этап - актуализация знаний учащихся.

Учитель. Мы начинаем изучать физико-географические районы России.

Вопрос №1. Назовите и покажите все эти районы на физической карте России.

Тема урока. Русская (Восточно-Европейская) равнина. Географическое положение и особенности природы.

Учитель. Ребята, нам предстоит выяснить, что в природе Русской равнины чарует человека, придает ему духовные и физические силы, влияет на хозяйственную деятельность.

Чтобы решить задачи, необходимо исследовать следующие вопросы.

1. Географическое положение и рельеф Русской равнины.

2. Климат и внутренние воды.

3. Природные зоны Русской равнины.

4. Природные ресурсы и их использование.

5. Экологические проблемы Русской (Восточно-Европейской) равнины.

Изучение Русской равнины мы начинаем с определения географического положения района, так как оно определяет особенности ПТК.

Дайте определение понятия “географическое положение”.

Географическим положением называют – положение какого-либо объекта или пункта на земной поверхности по отношению к другим объектам или территориям.

Актуализация знаний

Вопрос №2. Что лежит в основе деления России на регионы или физико-географические области?

Ответ. В основу деления положены рельеф и геологическое строение- азональные компоненты.

Вопрос №3. Первый ПТК (физико-географический район), с которым мы познакомимся - это Русская равнина, или как она еще называется Восточно-Европейская равнина.

Как вы думаете, почему эта равнина имеет такие названия?

Ответ. Русская – потому что здесь центр России, на равнине располагалась Древняя Русь. Здесь живет большинство русских в России.

Вопрос №4. Почему Восточно-Европейская?

Ответ. Равнина расположена на востоке Европы.

3. Этап. Работа в группах.

Сегодня работа в группах, вы получаете задания и инструкции по выполнению заданий, на которую отведено 5 минут.

Учащиеся делятся на группы по 4-5 человек, назначаются консультанты, раздаются карточки с заданиями исследовательского характера (в ходе работы ребята составляют на отдельных листах схему своего ответа), получают оценочные листы.

Оценочный лист

| № п/п | Фамилия, имя | Оценка за ответы |

Оценка за тест |

Итоговая отметка |

Исследования учащихся.

Группа №1

Проблемный вопрос: Как географическое положение определяет особенности природы Русской равнины?

1. Моря, омывающие территорию Русской равнины.

2. К бассейну какого океана они относятся.

3. Какой из океанов имеет наибольшее влияние на особенности природы равнины?

4. Протяженность равнины с севера на юг по 40 градусу в.д. (1 градус=111 км.).

Вывод. Равнина занимает западную часть России. Площадь составляет около 3 млн. км кв. Влияние на особенности природы оказывают Северный Ледовитый и Атлантический океаны.

Русская равнина занимает почти все западную, европейскую, часть России. Она простирается от побережий Баренцевого и Белого морей – на севере до Азовского и Каспийского морей - на юге; от западных границ страны до Уральских гор. Протяженность территорий с севера на юг превышает 2500 км, площадь равнины в пределах России около 3 млн. км кв.

С географическим положение равнины связано влияние на особенности ее природы морей Атлантического и наименее суровых морей Северного Ледовитого океанов. На Русской равнине наблюдается самый полный набор природных зон (от тундр до пустынь умеренного пояса). На большей части ее территории природные условия достаточно благоприятны для жизни и хозяйственной деятельности населения.

Группа №2

Проблемный вопрос: Как сформировался современный рельеф равнины?

1. Сопоставляя физическую и тектоническую карты, сделайте вывод:

Как влияет тектоническое строение на рельеф равнины? Что такое древняя платформа?

2. Какие территории имеют наибольшую и самую низкую абсолютные высоты?

3. Рельеф равнины разнообразный. Почему? Какие внешние процессы формировали рельеф равнины?

Вывод. Русская равнина расположена на древней платформе - Русской. Наибольшая высота - горы Хибины 1191 м, наименьшая - Прикаспийская низменность - 28 м. Рельеф разнообразный, сильное влияние оказал ледник на севере, на юге текучие воды.

Русская равнина расположена на древней докембрийской платформе. Этим обусловлена главная особенность её рельефа – равнинность. Складчатый фундамент Русской равнины залегает на различной глубине и выходит на поверхность в России лишь на Кольском полуострове и в Карелии (Балтийский щит) На остальной территории фундамент перекрыт осадочным чехлом разной мощности.

Чехол сглаживает неровности фундамента, но все же они, как на рентгене, “просвечивают” сквозь толщу осадочных пород и предопределяют размещение самых крупных возвышенностей и низменностей. Наибольшую высоту имеют горы Хибины на Кольском полуострове,они находятся на щите, наименьшую- Прикаспийская низменность - 28 м, т.е. На 28 м ниже уровня Мирового океана.

Среднерусская возвышенность и Тиманский кряж приурочены к поднятиям фундамента. Прикаспийская и Печорская низменности соответствуют понижениям.

Рельеф равнины достаточно разнообразный. На большей части территории он пересеченный и живописный. В северной части на общем фоне низменной равнины разбросаны небольшие возвышенности и гряды. Здесь через Валдайскую возвышенность и Северные Увалы проходит водораздел между реками, несущими свои воды на север и северо-запад (Западная и Северная Двина, Печора) и текущими на юг (Днепр, Дон и Волга с их достаточно многочисленными притоками).

Северная часть Русской равнины формировалась древними ледниками. Кольский полуостров и Карелия находится там, где интенсивно шла разрушительная деятельность ледника. Здесь часто на поверхность выходят прочные коренные породы со следами ледниковой обработки. Южнее, где шло накопление принесенного ледником материала, образовались конечно – моренные гряды и холмисто – моренный рельеф. Моренные холмы чередуются с понижениями, занятыми озерами или заболоченными.

Вдоль южной границы оледенения талые ледниковые воды отложили массу песчаного материала. Здесь возникли плоские или слегка вогнутые песчаные равнины. В настоящее время их пересекают слабо врезанные речные долины.

Южнее чередуются крупные возвышенности и низменности. Среднерусская, Приволжская возвышенности и Общий Сырт разделены низменностями, по которым протекают Дон и Волга. Здесь распространен эрозионный рельеф. Особенно густо и глубоко расчленены оврагами и балками возвышенности.

Крайний юг Русской равнины, заливавшийся морями в неогеновое и четвертичное время, отличается слабым расчленением и слегка волнистой, почти плоской поверхностью. Русская равнина расположена в умеренном климатическом поясе. Лишь крайний север ее находится в субарктическом поясе.

Релаксация. Ребята рассматривают слайды с пейзажами природы, и с музыкальным сопровождением.

Группа №3

Проблемный вопрос: Почему на Русской равнине сформировался умеренно-континентальный климат?

1. Назовите климатообразующие факторы, определяющие климат равнины.

2. Как влияет Атлантический океан на климат равнины?

3. Какую погоду приносят циклоны?

4. По климатической карте: определите средние температуры января и июля, годовое количество осадков в Петрозаводске, Москве, Воронеже, Волгограде.

Вывод. Климат умеренно-континентальный, континентальность нарастает к юго-востоку. Наибольшее влияние оказывает Атлантика.

Климат Русской равнины умеренно- континентальный. Континентальность нарастает к востоку и особенно к юго – востоку. Характер рельефа обеспечивает свободное проникновение атлантических воздушных масс до восточных окраин равнины, а арктических – далеко на юг. В переходные периоды продвижение арктического воздуха вызывает резкое понижение температуры и заморозки, а летом – засухи.

Русская равнина получает наибольшее количество осадков по сравнению с другими крупными равнинами нашей страны. Она находится под влиянием западного переноса воздушных масс и движущихся со стороны Атлантики циклонов. Особенно сильно это влияние прослеживается в северной и средней частях Русской равнины. С прохождением циклонов связано выпадение осадков. Увлажнение здесь избыточное и достаточное, поэтому много рек, озер и болот. В полосе максимального количества находятся истоки крупнейших рек Русской равнины: Волги, Северной Двины. Северо-запад равнины - один из озерных районов страны. Наряду с крупными озерами - Ладожским, Онежским, Чудским, Ильмень – здесь имеется множество мелких, расположенных в понижениях между моренными холмами.

В южной части равнины, где циклоны проходят редко, осадков выпадает меньше, чем может испариться. Увлажнение недостаточное. Летом нередко бывают засухи и суховеи. Нарастание сухости климата идет к юго-востоку.

Группа №4

Проблемный вопрос: Как вы объясните слова А.И.Воейкова: “Реки – продукт климата”?

1. Найдите и назовите крупные реки равнины, к бассейнам каких океанов они относятся?

2. Почему реки текут в разные стороны?

3. Климат оказывает влияние на реки. В чем оно выражается?

4. На территории Русской равнины много крупных озер. Большинство их находится на северо-западе равнины. Почему?

Вывод. Реки имеют весеннее половодье, питание - смешанное.

Большинство озер находится на северо-западе равнины. Котловины ледниково-тектонические и подпрудные, т.е. влияние древнего ледника.

Все реки Русской равнины имеют преимущественно снеговое питание и весеннее половодье. Но реки северной части равнины по величине стока и его распределению по сезонам года существенно отличаются от рек южной части. Северные реки многоводны. В их питании значительную роль играют дождевые и грунтовые воды, потому сток более равномерно распределен в течение года, чем у южных рек.

В южной части равнины, где увлажнение недостаточное, реки маловодны. Доля дождевых и грунтовых вод в их питании резко сокращается, поэтому подавляющая часть стока приходится на короткий период весеннего половодья.

Самой длинной и многоводной рекой Русской равнины и всей Европы является Волга.

Волга – одно из главных богатств и украшений Русской равнины. Начинаясь из небольшого болотца на Валдайской возвышенности, река несет свои воды в Каспийское море. Она вобрала в себя воды сотен рек и речушек, текущих с Уральских гор и рождающихся на равнине. Основными источниками питания Волги служат снеговые (60%) и грунтовые (30%) воды. Зимой река замерзает.

Пересекая на своем пути несколько природных зон, она отражает в водной глади и большие города, и величественные леса, и высокие склоны правобережий, и прибрежные пески прикаспийских пустынь.

Ныне Волга превратилась в грандиозную лестницу с зеркальными ступенями водохранилищ, регулирующих ее сток. Вода, падающая с плотин, обеспечивает электроэнергией города и села Русской равнины. Каналами река соединена с пятью морями. Волга – это река – труженица, артерия жизни, мать русских рек, воспетая нашим народом.

Из озер Русской равнины самым большим является Ладожское озеро. Его площадь составляет 18100 км. Озеро протянулось с севера на юг на 219 км при максимальной ширине 124 км. Средняя глубина - 51 м. Наибольшие глубины (203 м) озеро достигает в своей северной части. Северный берег Ладожского озера – скалистый, изрезанный узкими длинными заливами. Остальные берега низкие и пологие. На озере множество островов (около 650), большая часть которых находится близ северного берега.

Озеро замерзает полностью лишь к середине февраля. Толщина льда достигает 0,7–1 м. Вскрывается озеро в апреле, но ещё долго льдины плавают по его водной глади. Лишь во второй половине мая озеро полностью освобождается ото льда.

На Ладожском озере часы туманы затрудняющие судоходство. Нередко случаются сильные продолжительные штормы, когда волны достигаю высоты 3 метра. По условиям судоходства Ладогу приравнивают к морям. Озеро связано через Неву с Финским заливом Балтийского моря; через реку Свирь, Онежское озеро и Беломорско – Балтийский канал – с Белым и Баренцевым морями; через Волго-Балтийский канал – с Волгой и Каспием. В последние годы наблюдается сильное загрязнение воды Ладожского озера промышленными в его бассейне. Остро стоит проблема сохранения чистоты озера, так как воду из Ладоги получает г.Санкт- Петербург. В 1988 г. принято специальное постановление по охране Ладожского озера.

4. Этап. Итог урока. Оценивание ответов учащихся.

Вывод по изученной теме

Восточно-Европейская (Русская) равнина обладает исключительно разнообразными природными условиями и ресурсами. Это обусловлено геологической историей развития и географическим положением. С этих мест началась русская земля, с давних пор равнина заселялась и осваивалась людьми. Не случайно, что именно на русской равнине расположена столица страны - Москва, наиболее развитый экономический район - Центральная Россия с самой высокой плотностью населения.

Природа Русской равнины чарует своей красотой. Она придает человеку духовные и физические силы, успокаивает, восстанавливает здоровье. Неповторимое очарование русской природы воспето А.С. Пушкиным,

М.Ю. Лермонтовым, отражено в живописи И.И. Левитана, И.И.Шишкина, В.Д. Поленова. Люди передавали из поколения в поколение навыки декоративно-прикладного искусства, используя природные ресурсы и сам дух русской культуры.

5. Этап. Практическая часть урока. Для закрепления и усвоения учебного материала ребята выполняют тест на ноутбуках (упражнения с глазами), по команде учителя нажать клавишу “результат”.

Подведение итогов, оформление оценочных листов.

Практическая часть в рабочих тетрадях стр. 49 (задание №2).

Выставление оценок в дневниках.

6. Этап. Домашнее задание: параграф 27, рабочая тетрадь стр. 49 (задание №1).

Самоанализ урока географии

Урок проводился в классе с хорошими учебными возможностями, класс развивающего обучения.

Учащиеся владеют навыками аналитической мыслительной деятельности.

Тип урока - комбинированный, с элементами ролевой игры. Исходя из темы и типа урока, особенностей ученического коллектива были определены следующие цели урока:

Выявить особенности природы равнины как фактора формирования наиболее заселенного и развитого района;

Совершенствовать умения работать с картами атласа, текстом учебника, компьютером, составлять логические опорные схемы;

Обеспечить развитие способностей к оценочным действиям, высказывать суждения;

Развивать навыки исследовательской деятельности;

Воспитывать умение работать в коллективе, развивать взаимопомощь;

Развивать нравственно-эстетическое отношение к природе.

Для реализации названных целей использовались различные методы обучения:

1. По источникам передачи и восприятия информации:

- словесные - формулирование целевых установок, разъяснение способов деятельности;

- наглядные - карты, интерактивная доска, мультимедийный проектор, мобильный класс;

- практические - работа с картами атласа, учебником, рабочей тетрадью, с помощью ноутбуков.

2. По характеру познавательной деятельности:

- репродуктивный - учащийся работали с терминами;

- исследовательский - выявляли особенности, устанавливали причину и следствие;

- сравнивали , объясняли, анализировали проблемные вопросы.

На уроке использованы следующие формы организации учебной деятельности:

1. Индивидуальные-каждый ученик работал с текстом учебника, картами атласа, выполнял задания контроля.

2. Парные - обсуждения,взаимоконтроль.

3. Групповые - творческая работа.

При разработке урока я придерживалась принципов:

1. Принцип мотивации - создание увлеченности, интереса к знаниям.

2. Принцип осознанного процесса обучения.

3. Принцип коллективизма.

Использованы приемы умственной мыслительной деятельности:

1. Прием сравнения - благоприятные и неблагоприятные условия.

2. Прием анализа и синтеза - определение особенностей размещения природных ресурсов.

3. Прием обобщения при формулировании выводов и подведение итогов.

Этапы урока

1 этап – организационный.

Задачей этапа является обеспечить благоприятную психологическую обстановку для учебной деятельности.

2 этап – актуализация опорных знаний.

На этом этапе учитель обеспечивает воспроизведение тех знаний и умений, на базе которых будет выстраиваться новое содержание. Реализация целевых установок, формирование умений определять цель, планировать свою учебную деятельность.

3 этап – изучение нового материала, работа в группах.

Задачи этапа - обеспечить восприятие, осмысление усваиваемых учащимися понятий, создание условий для освоения учащимися знаний в форме деятельности.

1. Создание проблемных ситуаций.

2. Использование исследовательского метода обучения по установлению причинно-следственных связей.

3. Совершенствование умений по анализу текста, составлению схем.

4. Работа с текстом учебника с целью выработать научное мышление.

5. Творческое задание направлено на закрепление умений анализировать карты атласа, а также на развитие умственной мыслительной деятельности. развитие логики.

4 этап – итог урока, закрепление новых знаний и способов деятельности.

Задачей этапа является - обеспечить повышение уровня осмысления изученного материала. Совершенствование оценочных действий.

5 этап – практическая часть, логическое завершение урока.

6 этап – информация о домашнем задании.

Форма урока позволила сочетать в себе традиционные и нетрадиционные формы работы: комбинированный урок с элементами ролевой игры. Психологический режим поддерживался доброжелательным отношением учителя к учащимся. Посильностью заданий для каждого ученика, атмосферой делового сотрудничества. Высокая плотность, темп урока, сочетание разных видов работы позволили реализовать весь объем предлагаемого материала, решить поставленные задачи.

ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ РОССИИ

ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ (РУССКАЯ) РАВНИНА

Смотрите фотографии природы Восточно-Европейской равнины: Куршская Коса , Подмосковье , Керженский заповедник и Средняя Волга в разделе Природа мира нашего сайта.

Восточно-Европейская (Русская) равнина - одна из крупнейших по площади равнин мира. Среди всех равнин нашей Родины только она выходит к двум океанам. Россия расположена в центральной и восточной частях равнины. Она простирается от побережья Балтийского моря до Уральских гор, от Баренцева и Белого морей - до Азовского и Каспийского.

Восточно-Европейская равнина имеет наибольшую плотность сельского населения, большие города и множество мелких городов и поселков городского типа, разнообразные природные ресурсы. Равнина давно освоена человеком.

Обоснованием ее определения в ранг физико-географической страны служат следующие признаки: 1) приподнятая пластовая равнина образовалась на плите древней Восточно-Европейской платформы; 2) атлантико-континентальный, преимущественно умеренно и недостаточно влажный климат, формирующийся в значительной степени под влиянием Атлантического и Северного Ледовитого океанов; 3) четко выражены природные зоны, на структуру которых оказали большое влияние равнинный рельеф и соседние территории - Средняя Европа, Северная и Центральная Азия. Это привело к взаимопроникновению европейских и азиатских видов растений и животных, а также к отклонению от широтного положения природных зон на востоке к северу.

Рельеф и геологическое строение

Восточно-Европейская приподнятая равнина состоит из возвышенностей с высотами 200-300 м над уровнем моря и низменностей, по которым текут крупные реки. Средняя высота равнины - 170 м, а наибольшая - 479 м - на Бугульминско-Белебеевской возвышенности в приуральской части. Максимальная отметка Тиманского кряжа несколько меньше (471 м).

По особенностям орографического рисунка в пределах Восточно-Европейской равнины отчетливо выделяется три полосы: центральная, северная и южная. Через центральную часть равнины проходит полоса чередующихся крупных возвышенностей и низменностей: Среднерусская, Приволжская, Бугульминско-Белебеевская возвышенности и Общий Сырт разделены Окско-Донской низменностью и Низким Заволжьем, по которым протекают реки Дон и Волга, несущие свои воды на юг.

К северу от этой полосы преобладают низкие равнины, на поверхности которых тут и там гирляндами и поодиночке разбросаны более мелкие возвышенности. С запада на восток-северо-восток здесь протягиваются, сменяя друг друга, Смоленско-Московская, Валдайская возвышенности и Северные Увалы . По ним в основном проходят водоразделы между Северным Ледовитым, Атлантическим и внутренним (бессточным Арало-Каспийским) бассейнами. От Северных Увалов территория понижается к Белому и Баренцеву морям. Эту часть Русской равнины А.А. Борзов называл северной покатостью. По ней текут крупные реки - Онега, Северная Двина, Печора с многочисленными многоводными притоками.

Южную часть Восточно-Европейской равнины занимают низменности, из которых на территории России находится лишь Прикаспийская.

Рис. 25. Геологические профили через Русскую равнину

Восточно-Европейская равнина имеет типично платформенный рельеф, который предопределен тектоническими особенностями платформы: неоднородностью ее структуры (наличием глубинных разломов, кольцевых структур, авлакогенов, антеклиз, синеклиз и других более мелких структур) с неодинаковым проявлением новейших тектонических движений.

Почти все крупные возвышенности и низменности равнины тектонического происхождения, при этом значительная часть унаследована от структуры кристаллического фундамента. В процессе длительного и сложного пути развития они сформировались как единые в морфоструктурном, орографическом и генетическом отношении территории.

В основании Восточно-Европейской равнины залегают Русская плита с докембрийским кристаллическим фундаментом и на юге северный край Скифской плиты с палеозойским складчатым фундаментом. Граница между плитами в рельефе не выражена. На неровной поверхности докембрийского фундамента Русской плиты лежат толщи докембрийских (венда, местами рифея) и фанерозойских осадочных пород со слабонарушенным залеганием. Мощность их неодинакова и обусловлена неровностями рельефа фундамента (рис. 25), который и определяет основные геоструктуры плиты. К ним относят синеклизы - области глубокого залегания фундамента (Московская, Печорская, Прикаспийская, Глазовская), антеклизы - области неглубокого залегания фундамента (Воронежская, Волго-Уральская), авлакогены - глубокие тектонические рвы, на месте которых впоследствии возникли синеклизы (Крестцовский, Солигаличский, Московский и др.), выступы байкальского фундамента - Тиман.

Московская синеклиза - это одна из древнейших и сложных внутренних структур Русской плиты с глубоким залеганием кристаллического фундамента. В ее основе залегают Среднерусский и Московский авлакогены, заполненные мощными толщами рифея, выше которых залегает осадочный чехол венда и фанерозоя (от кембрия до мела). В неоген-четвертичное время она испытала неравномерные поднятия и в рельефе выражена довольно крупными возвышенностями - Валдайской, Смоленско-Московской и низменностями - Верхневолжской, Северо-Двинской.

Печорская синеклиза расположена клинообразно на северо-востоке Русской плиты, между Тиманским кряжем и Уралом. Неровный блоковый ее фундамент опущен на различную глубину - до 5000-6000 м на востоке. Заполнена синеклиза мощной толщей палеозойских пород, перекрытой мезокайнозойскими отложениями. В северо-восточной ее части находится Усинский (Большеземельский) свод.

В центре Русской плиты расположены две крупные антеклизы - Воронежская и Волго-Уральская , разделенные Пачелмским авлакогеном . Воронежская антеклиза полого опускается к северу в Московскую синеклизу. Поверхность ее фундамента покрыта маломощными отложениями ордовика, девона и карбона. На южном крутом склоне залегают породы карбона, мела и палеогена. Волго-Уральская антеклиза состоит из крупных поднятий (сводов) и впадин (авлакогенов), на склонах которых расположены флексуры. Мощность осадочного чехла здесь не менее 800 м в пределах самых высоких сводов (Токмовский).

Прикаспийская краевая синеклиза представляет собой обширную область глубокого (до 18-20 км) погружения кристаллического фундамента и относится к структурам древнего заложения, почти со всех сторон синеклиза ограничена флексурами и разломами и имеет угловатые очертания. С запада ее обрамляют Ергенинская и Волгоградская флексуры, с севера - флексуры Общего Сырта. Местами они осложнены молодыми разломами. В неоген-четвертичное время происходило дальнейшее погружение (до 500 м) и накопление мощной толщи морских и континентальных отложений. Эти процессы сочетаются с колебаниями уровня Каспия.

Южная часть Восточно-Европейской равнины расположена на Скифской эпигерцинской плите, залегающей между южным краем Русской плиты и альпийскими складчатыми структурами Кавказа.

Тектонические движения Урала и Кавказа привели к некоторому нарушению залегания осадочных отложений плит. Это выражено в форме куполовидных поднятий, значительных по протяжению валов (Окско-Цникский, Жигулевский, Вятский и др.), отдельных флексурных изгибов слоев, соляных куполов, которые четко прослеживаются в современном рельефе. Древние и молодые глубинные разломы, а также кольцевые структуры определили блоковое строение плит, направление речных долин и активность неотектонических движений. Преобладающее направление разломов - северо-западное.

Краткое описание тектоники Восточно-Европейской равнины и сопоставление тектонической карты с гипсометрической и неотектонической позволяет сделать вывод, что современный рельеф, претерпевший длительную и сложную историю, оказывается в большинстве случаев унаследованным и зависимым от характера древней структуры и проявлений неотектонических движений.

Неотектонические движения на Восточно-Европейской равнине проявились с разной интенсивностью и направленностью: на большей части территории они выражены слабыми и умеренными поднятиями, слабой подвижностью, а Прикаспийская и Печорская низменности испытывают слабые опускания (рис. 6).

Развитие морфоструктуры северо-запада равнины связано с движениями краевой части Балтийского щита и Московской синеклизы, поэтому здесь развиты моноклинальные (наклонные) пластовые равнины , выраженные в орографии в виде возвышенностей (Валдайская, Смоленско-Московская, Белорусская, Северные Увалы и др.), и пластовые равнины , занимающие более низкое положение (Верхневолжская, Мещерская). На центральную часть Русской равнины оказали влияние интенсивные поднятия Воронежской и Волго-Уральской антеклиз, а также опускания соседних авлакогенов и прогибов. Эти процессы способствовали формированию пластово-ярусных, ступенчатых возвышенностей (Среднерусская и Приволжская) и пластовой Окско-Донской равнины. Восточная часть развивалась в связи с движениями Урала и края Русской плиты, поэтому здесь наблюдается мозаичность морфоструктур. На севере и юге развиты аккумулятивные низменности краевых синеклиз плиты (Печорская и Прикаспийская). Между ними чередуются пластово-ярусные возвышенности (Бугульминско-Белебеевская, Общий Сырт), моноклинально-пластовые возвышенности (Верхнекамская) и внутриплатформенный складчатый Тиманский кряж .

В четвертичное время похолодание климата в северном полушарии способствовало распространению покровного оледенения. Ледники оказали существенное воздействие на формирование рельефа, четвертичных отложений, многолетней мерзлоты, а также на изменение природных зон - их положения, флористического состава, животного мира и миграцию растений и животных в пределах Восточно-Европейской равнины.

На Восточно-Европейской равнине выделяют три оледенения: Окское, Днепровское с Московской стадией и Валдайское. Ледники и флювиогляциальные воды создали два типа равнин - моренные и зандровые. В широкой перигляциальной (предледниковой) полосе в течение длительного времени господствовали мерзлотные процессы. Особенно интенсивно воздействовали на рельеф снежники в период сокращения оледенения.

Морена самого древнего оледенения - Окского - была изучена на Оке в 80 км к югу от Калуги. Нижняя, сильно перемытая окская морена с карельскими кристаллическими валунами отделена от вышележащей днепровской морены типичными межледниковыми отложениями. В ряде других разрезов к северу от этого разреза, под днепровской мореной, также обнаружена окская морена.

Очевидно, моренный рельеф, возникший в окскую ледниковую эпоху, до нашего времени не сохранился, так как его сначала размыли воды днепровского (среднеплейстоценового) ледника, а затем он был перекрыт его донной мореной.

Южная граница максимального распространения Днепровского покровного оледенения пересекала Среднерусскую возвышенность в районе Тулы, далее спускалась языком по долине Дона - до устья Хопра и Медведицы, пересекала Приволжскую возвышенность, затем Волгу в районе устья реки Суры, далее шла в верховья Вятки и Камы и пересекала Урал в районе 60° с.ш. В бассейне Верхней Волги (в Чухломе и Галиче), а также в бассейне Верхнего Днепра выше днепровской морены залегает верхняя морена, которую относят к Московской стадии Днепровского оледенения*.

Перед последним Валдайским оледенением в межледниковую эпоху растительность средней полосы Восточно-Европейской равнины имела более теплолюбивый состав, чем современная. Это свидетельствует о полном исчезновении на севера ее ледников. В межледниковую эпоху в озерных котловинах, возникших в понижениях моренного рельефа, отлагались торфяники с бразениевой флорой.

На севере Восточно-Европейской равнины в эту эпоху возникла бореальная ингрессия, уровень которой был на 70-80 м выше современного уровня моря. Море проникло по долинам рек Северной Двины, Мезени, Печоры, создав широкие ветвящиеся заливы. Затем наступило Валдайское оледенение. Край валдайского ледникового покрова находился в 60 км севернее Минска и уходил на северо-восток, достигая Няндомы.

В климате более южных районов в связи с оледенением произошли изменения. В это время в более южных районах Восточно-Европейской равнины остатки сезонного снежного покрова и снежники способствовали интенсивному развитию нивации, солифлюкции, формированию асимметричных склонов у эрозионных форм рельефа (оврагов, балок и т.д.).

Таким образом, если в пределах распространения валдайского оледенения существовали льды, то в перигляциальной зоне формировались нивальный рельеф и отложения (безвалунные суглинки). Внеледниковые, южные части равнины перекрыты мощными толщами лессов и лессовидных суглинков, синхронных ледниковым периодам. В это время в связи с увлажнением климата, которое вызывало оледенение, а также, возможно, с неотектоническими движениями в котловине Каспийского моря происходили морские трансгрессии.

Русская равнина веками служила территорией, соединяющей торговыми путями западную и восточную цивилизации. Исторически через эти земли пролегли две оживленные торговые артерии. Первая известна как «путь из варяг в греки». По нему, как известно из школьной истории, осуществлялась средневековая торговля товарами народов Востока и Руси с государствами Западной Европы.

Вторая - путь по Волге, который позволял перевозить на кораблях товары в Южную Европу из Китая, Индии и Средней Азии и в обратном направлении. Вдоль торговых путей сооружались первые русские города - Киев, Смоленск, Ростов. Великий Новгород стал северными воротами пути от «варяг», охранявшими безопасность торговли.

Сейчас Русская равнина - по-прежнему, территория стратегического значения. На ее землях разместилась столица страны и крупнейшие города. Здесь сосредоточены самые важные для жизни государства административные центры.

Географическое положение равнины

Восточно-Европейская равнина, или Русская, занимает территории на востоке Европы. В России же это крайние западные ее земли. На северо-западе и западе она ограничена Скандинавскими горами, Баренцевым и Белым морями, Балтийским побережьем и рекой Вислой. На востоке и юго-востоке соседствует с Уральскими горами и Кавказом. На юге равнина ограничена берегами Чёрного, Азовского и Каспийского морей.

Особенности рельефа и ландшафт

Восточно-Европейская равнина представлена полого-равнинным рельефом, сложившимся в результате разломов тектонических пород. По рельефным признакам массив можно разделить на три полосы: центральная, южная и северная. Центр равнины состоит из чередующихся между собой обширных возвышенностей и низменностей. Север и юг представлены в основной своей части низменностями с редкими небольшими высотами.

Рельеф хотя и сформирован тектоническим образом и на территории возможны незначительные толчки, но ощутимых землетрясений здесь не бывает.

Природные зоны и регионы

(Равнина имеет плоскости с характерными плавными перепадами )

Восточно-Европейская равнина включает в себя все природные зоны, встречающиеся на территории России:

- Тундра и лесотундра представлена природой севера Кольского полуострова и занимают малую часть территории, к востоку слегка расширяющейся. Растительность тундры, а именно, кустарники, мхи и лишайники, сменяются березовыми лесами лесотундры.

- Тайга с ее сосновыми и еловыми лесами, занимает север и центр равнины. На границах со смешанными широколиственными лесами места нередко заболочены. Типичный восточноевропейский пейзаж - хвойные и смешанные леса и болота сменяются маленькими речками и озерками.

- В лесостепной зоне можно увидеть чередующиеся возвышенности и низменности. Для этой зоны типичны леса из дуба и ясеня. Нередко можно встретить березово-осиновые леса.

- Степь представлена долинами, где у берегов рек произрастают дубравы и рощи, леса из ольхи и вяза, а на полях цветут тюльпаны и шалфеи.

- На Прикаспийской низменности расположились полупустыни и пустыни, где климат суров, а почва засолена, но и там можно встретить растительность в виде различных сортов кактусов, полыни и растений, хорошо адаптирующихся к резкой смене суточных температур.

Реки и озера равнины

(Речка на плоской местности Рязанской области)

Реки «русской долины» величественны и неторопливо несут свои воды в одном из двух направлений - на север или на юг, к Северному Ледовитому и Атлантическому океанам, или к южным внутренним морям материка. Реки северного направления впадают в Баренцево, Белое или Балтийское моря. Реки южного направления - в Черное, Азовское или Каспийское моря. Самая крупная река Европы, Волга, также «течет лениво» по землям Восточно-Европейской равнины.

Русская равнина - это царство природной воды во всех ее проявлениях. Ледник, тысячелетия назад прошедший по равнине, образовал множество озер на ее территории. Особенно много их в Карелии. Последствиями пребывания ледника стало и возникновение на Северо-Западе таких крупных озер, как Ладожское, Онежское, Псковско-Чудской водоем.

Под толщей земли в локализации Русской равнины хранятся запасы артезианской воды в количестве трех подземных бассейнов огромных объемов и множество, расположенных на меньшей глубине.

Климат Восточно-Европейской равнины

(Равнинная местность с небольшими перепадами вблизи Пскова )

Атлантика диктует погодный режим на Русской равнине. Западные ветра, воздушные массы, перемещающие влагу, делают лето на равнине теплым и влажным, зиму - холодной и ветреной. В холодный сезон ветры с Атлантики приносят около десяти циклонов, способствующих к переменчивой теплоте и холоду. А ведь на равнину еще стремятся и воздушные массы с Северного Ледовитого океана.

Поэтому климат становится континентальным только в глубине территории массива, ближе к югу и юго-востоку. Восточно-Европейская равнина имеет два климатических пояса - субарктический и умеренный, увеличивая континентальность к востоку.