Типы и формы рельефа местности. Сущность изображения рельефа на картах горизонталями. Виды горизонталей. Изображение горизонталями типовых форм рельефа

Типы и формы рельефа местности .

В военном деле под местностью понимают участок земной поверхности, на котором предстоит вести боевые действия. Неровности земной поверхности называются рельефом местности , а все расположенные на ней объекты, созданные природой или трудом человека (реки, населенные пункты, дороги и т. п.) - местными предметами.

Рельеф и местные предметы являются основными топографическими элементами местности, влияющими на организацию и ведение боя, применение боевой техники в бою, условия наблюдения, ведения огня, ориентирования, маскировки и проходимость, т. е. определяющими ее тактические свойства.

Топографическая карта является точным отображением всех наиболее важных в тактическом отношении элементов местности, нанесенных во взаимно точном расположении относительно друг друга. Она дает возможность изучить любую территорию в относительно короткий срок. Предварительное изучение местности и принятие решения для выполнения подразделением (частью, соединением) той или иной боевой задачи обычно производят по карте, а затем уже уточняют на местности.

Местность, оказывая влияние на боевые действия, в одном случае может способствовать успеху войск, а в другом оказывать отрицательное воздействие. Боевая практика убедительно показывает, что одна и та же местность может больше преимуществ дать тому, кто лучше ее изучит и более умело использует.

По характеру рельефа местность делится на равнинную, холмистую и горную.

Равнинная местность характеризуется небольшими (до 25 м) относительными превышениями и сравнительно малой (до 2°) крутизной скатов. Абсолютные высоты обычно небольшие (до 300 м) (рис.1).

Рис. 1. Равнинная открытая слабопересеченная местность

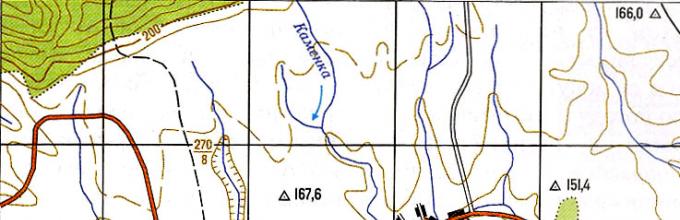

Тактические свойства равнинной местности зависят главным образом от почвенно-растительного покрова и от степени пересеченности. Глинистые, суглинистые, супесчаные, торфяные грунты ее допускают беспрепятственное движение боевой техники в сухую погоду и значительно затрудняют движение в период дождей, весенней и осенней распутицы. Она может быть изрезана руслами рек, оврагами и балками, иметь много озер и болот, значительно ограничивающих возможности маневра войск и снижающих темпы наступления (рис. 2).

Равнинная местность обычно более благоприятна для организации и ведения наступления и менее благоприятна для обороны.

Рис. 2. Равнинная озсрно-лесная закрытая сильнопересеченная местность

Холмистая местность характеризуется волнистым характером земной поверхности, образующей неровности (холмы) с абсолютными высотами до 500 м, относительными превышениями 25 - 200 м и преобладающей крутизной 2-3° (рис. 3, 4). Холмы обычно сложены твердыми породами, вершины и склоны их покрыты толстым слоем рыхлых пород. Понижения между холмами представляют собой широкие, ровные или замкнутые котловины.

Рис. 3. Холмистая полузакрытая пересечённая местность

Рис. 4. Холмистая овражно-балочная полузакрытая пересеченная местность

Холмистая местность обеспечивает скрытое от наземного наблюдения противника передвижение

и развертывание войск, облегчает выбор мест для огневых позиций ракетных войск и артиллерии, обеспечивает хорошие условия для сосредоточения войск и боевой техники. В целом она благоприятна как для наступления, так и для обороны.

Горная местность представляет собой участки земной поверхности, значительно приподнятые над окружающей местностью (имеющей абсолютные высоты 500 м и более) (рис. 5). Она отличается сложным и разнообразным рельефом, специфическими природными условиями. Основные формы рельефа - горы и горные хребты с крутыми скатами, часто переходящими в скалы и скалистые обрывы, а также лощины и ущелья, расположенные между горными хребтами. Горная местность характеризуется резкой пересеченностью рельефа, наличием труднодоступных участков, редкой сетью дорог, ограниченным количеством населенных пунктов, бурным течением рек с резкими колебаниями уровня воды, разнообразием климатических условий, преобладанием каменистых грунтов.

Боевые действия в горной местности рассматриваются, как действия в особых условиях. Войскам часто приходится использовать горные проходы, затрудняется наблюдение и ведение огня, ориентирование и целеуказание, в то же время она способствует скрытности расположения и передвижения войск, облегчает устройство засад и инженерных заграждений, организацию маскировки.

Рис. 5. Горная сильнопересеченная местность

Сущность изображения рельефа на картах горизонталями.

Рельеф является важнейшим элементом местности, определяющим ее тактические свойства.

Изображение рельефа на топографических картах дает полное и достаточно подробное представление о неровностях земной поверхности, форме и взаимном расположении, превышениях и абсолютных высотах точек местности, преобладающей крутизне и протяженности скатов.

Рис. 6.Сущность изображения рельефа горизонталями Рельеф на топографических картах изображается горизонталями в сочетании с условными знаками обрывов, скал, оврагов, промоин, каменных рек и т.п.

Изображение рельефа дополняется отметками высот характерных точек местности, подписями горизонталей, относительных высот (глубин) и указателями направления скатов (берг-штрихами). На всех

топографических картах рельеф изображается в Балтийской системе высот, то есть в системе исчисления абсолютных высот от среднего уровня Балтийского моря.

Виды горизонталей .

Горизонталь - замкнутая кривая линия на карте, которой соответствует на местности контур, все точки которого расположены на одной и той же высоте над уровнем моря.

Различают следующие горизонтали:

- основные (сплошные ) - соответствующие высоте сечение рельефа;

- утолщенные - каждая пятая основная горизонталь; выделяется для удобства чтения рельефа;

- дополнительные горизонтали (полугоризонтали) - проводятся прерывистой линией при высоте сечения рельефа, равной половине основной;

- вспомогательные - изображаются короткими прерывистыми тонкими линиями, на произвольной высоте.

Расстояние между двумя смежными основными горизонталями по высоте называют высотой сечения рельефа. Высоту сечения рельефа подписывают на каждом листе карты под ее масштабом. Например: «Сплошные горизонтали проведены через 10 метров».

Для облегчения счета горизонталей при определении высот точек по карте все сплошные горизонтали, соответствующие пятой кратной высоте сечения, вычерчиваются утолщенно и на ней ставится цифра, указывающая высоту над уровнем моря.

Для того чтобы при чтении карты можно было быстро определить характер неровностей поверхности на картах, применяются специальные указатели направления скатов - бергштрихи - в виде коротких черточек, расставленных на горизонталях (перпендикулярно им) по направлению покатостей. Они помещаются на изгибах горизонталей в наиболее характерных местах, преимущественно у вершин седловин или на дне котловин.

Дополнительные горизонтали (полугоризонтали) применяются для отображения характерных форм и деталей рельефа (перегибов склонов, вершин, седловин и т.п.), если они не выражаются основными горизонталями. Кроме того, применяют для изображения равнинных участков, когда заложения между основными горизонталями очень велики (более 3 - 4 см на карте).

Вспомогательные горизонтали применяют для изображения отдельных деталей рельефа (блю-дец в степных районах, западин, отдельных бугров на плоскоравнинной местности), которые не передаются основными или дополнительными горизонталями.

Изображение горизонталями типовых форм рельефа .

Рельеф на топографических картах изображается кривыми замкнутыми линиями, соединяющими точки местности, имеющие одинаковую высоту над уровенной поверхностью, принятой за начало отсчета высот. Такие линии называются горизонталями. Изображение рельефа горизонталями дополняется подписями абсолютных высот, характерных точек местности, некоторых горизонталей, а также числовых характеристик деталей рельефа - высоты, глубины или ширины (рис. 7).

Рис. 7. Изображение рельефа условными знаками

Некоторые типовые формы рельефа местности на картах отображаются не только основными, но и дополнительными и вспомогательными горизонталями (рис. 8).

Рис. 8. Изображение типовых форм рельефа

В военном деле под местностью понимают участок земной поверхности, на котором предстоит вести боевые действия. Неровности земной поверхности называются рельефом местности , а все расположенные на ней объекты, созданные природой или трудом человека (реки, населенные пункты, дороги и т. п.) — местными предметами .

Рельеф и местные предметы являются основными топографическими элементами местности, влияющими на организацию и ведение боя, применение боевой техники в бою, условия наблюдения, ведения огня, ориентирования, маскировки и проходимость, т. е. определяющими ее тактические свойства.

Топографическая карта является точным отображением всех наиболее важных в тактическом отношении элементов местности, нанесенных во взаимно точном расположении относительно друг друга. Она дает возможность изучить любую территорию в относительно короткий срок. Предварительное изучение местности и принятие решения для выполнения подразделением (частью, соединением) той или иной боевой задачи обычно производят по карте, а затем уже уточняют на местности.

Местность, оказывая влияние на боевые действия, в одном случае может способствовать успеху войск, а в другом оказывать отрицательное воздействие. Боевая практика убедительно показывает, что одна и та же местность может больше преимуществ дать тому, кто лучше ее изучит и более умело использует.

По характеру рельефа местность делится на равнинную, холмистую и горную .

Равнинная местность характеризуется небольшими (до 25 м) относительными превышениями и сравнительно малой (до 2°) крутизной скатов. Абсолютные высоты обычно небольшие (до 300 м) (рис.1).

Рис. 1. Равнинная открытая слабопересеченная местность

Тактические свойства равнинной местности зависят главным образом от почвенно-растительного покрова и от степени пересеченности. Глинистые, суглинистые, супесчаные, торфяные грунты ее допускают беспрепятственное движение боевой техники в сухую погоду и значительно затрудняют движение в период дождей, весенней и осенней распутицы. Она может быть изрезана руслами рек, оврагами и балками, иметь много озер и болот, значительно ограничивающих возможности маневра войск и снижающих темпы наступления (рис. 2).

Равнинная местность обычно более благоприятна для организации и ведения наступления и менее благоприятна для обороны.

Рис. 2. Равнинная озсрно-лесная закрытая сильнопересеченная местность

Рис. 2. Равнинная озсрно-лесная закрытая сильнопересеченная местность

Холмистая местность характеризуется волнистым характером земной поверхности, образующей неровности (холмы) с абсолютными высотами до 500 м, относительными превышениями 25 — 200 м и преобладающей крутизной 2-3° (рис. 3, 4). Холмы обычно сложены твердыми породами, вершины и склоны их покрыты толстым слоем рыхлых пород. Понижения между холмами представляют собой широкие, ровные или замкнутые котловины.

Рис. 3. Холмистая полузакрытая пересечённая местность

Рис. 3. Холмистая полузакрытая пересечённая местность

Рис. 4. Холмистая овражно-балочная полузакрытая пересеченная местность

Рис. 4. Холмистая овражно-балочная полузакрытая пересеченная местность

Холмистая местность обеспечивает скрытое от наземного наблюдения противника передвижение и развертывание войск, облегчает выбор мест для огневых позиций ракетных войск и артиллерии, обеспечивает хорошие условия для сосредоточения войск и боевой техники. В целом она благоприятна как для наступления, так и для обороны.

Горная местность представляет собой участки земной поверхности, значительно приподнятые над окружающей местностью (имеющей абсолютные высоты 500 м и более) (рис. 5). Она отличатся сложным и разнообразным рельефом, специфическими природными условиями. Основные формы рельефа — горы и горные хребты с крутыми скатами, часто переходящими в скалы и скалистые обрывы, а также лощины и ущелья, расположенные между горными хребтами. Горная местность характеризуется резкой пересеченностью рельефа, наличием труднодоступных участков, редкой сетью дорог, ограниченным количеством населенных пунктов, бурным течением рек с резкими колебаниями уровня воды, разнообразием климатических условий, преобладанием каменистых грунтов.

Боевые действия в горной местности рассматриваются, как действия в особых условиях. Войскам часто приходится использовать горные проходы, затрудняется наблюдение и ведение огня, ориентирование и целеуказание, в то же время она способствует скрытности расположения и передвижения войск, облегчает устройство засад и инженерных заграждений, организацию маскировки.

Рис. 5. Горная сильнопересеченная местность

Строение земной поверхности отличается большим разнообразием. Однако всегда можно найти формы, сходные по внешнему облику и по происхождению, которые закономерно повторяются на определенной территории и являются для нее типичными. Подобные сочетания однородных по внешним признакам и происхождению форм земной поверхности называют типами рельефа.

Главные внешние признаки рельефа: характер его форм, высота над уровнем моря и относительная высота или глубина расчленения. По этим показателям выделяется рельеф равнинный, холмистый и горный.

Равнинами называют площади, на которых колебания высот и уклоны поверхности очень малы.

Равнины бывают: наклонные – с незначительным наклоном в одну сторону; вогнутые – с наклоном со всех сторон к середине; и волнистые – с колебаниями наклона то в одну, то в другую сторону и чередованием плоских возвышенностей и повышений поверхности.

По высоте над уровнем моря условно выделяют следующие равнины:

– низменные – с абсолютной высотой до 200 м;

– возвышенные (плато) – с высотами до 500 м;

– нагорные – с высотами более 500 м.

Холмистым называют рельеф с относительными высотами до 200 м. Холмы нередко имеют форму вытянутых гряд или увалов и соответственно образуют грядовый или холмистый рельеф. В зависимости от высоты холмов различают рельеф крупнохолмистый , среднехолмистый и мелкохолмистый .

Горным называется рельеф, неровности которого превышают относительную высоту 200 м. По форме, абсолютной и относительной высоте горный рельеф подразделяют на следующие типы: высокогорный (альпийский) тип, среднегорный и низкогорный типы.

Морфология равнинного, холмистого и горного рельефа далеко не исчерпывается приведенными характеристиками. Она во многом определяется особенностями геоморфологического строения территории и, прежде всего, условиями залегания горных пород.

Наиболее характерны следующие четыре формы залегания слоев:

ненарушенное горизонтальное залегание;

слабонарушенное горизонтальное залегание – слои имеют пологое и согласное падение;

складчатое залегание – слои смяты в складки;

складчато-сбросовое залегание – слои смяты в складки и смещены относительно друг друга.

Характер залегания слоев находит яркое выражение в формах рельефа при их эрозионном расчленении и, особенно в тех случаях, когда имеется чередование слоев различной плотности и различной сопротивляемости размыву.

Такие специфические формы рельефа, обусловленные залеганием слоев различной плотности, т.е. геологическим строением, называются структурными.

В условиях ненарушенного горизонтального залегания слоев при эрозионном расчленении образуются водораздельные возвышенности (плато, плоскогорья). Склоны возвышенности нередко ступенчатые, каждая ступень соответствует выходу на поверхность твердого пласта.

В условиях слабо нарушенных слоев при эрозионном расчленении, в местах выхода плотных слоев образуются характерные структурные формы рельефа, называемые куэстами . Они обычно разделены долинами, заложившимися в более мягких, легче размываемых породах. Куэсты обычно имеют несимметричное строение.

В условиях складчатого залегания при чередовании правильных складок выпуклой (антиклинали) и вогнутой (синклинали) формы, при эрозионном расчленении чаще всего образуются антиклинальные хребты с широким округлым гребнем, моноклинальные хребты с острым гребнем и ассиметричным поперечным профилем; продольные синклинальные долины с симметричным поперечным профилем; ассиметричные моноклинальные долины.

В условиях складчато-сбросового залегания слоев, кроме перечисленных форм рельефа, встречаются также формы, которые образовались в результате вертикальных смещений слоев (поднятий и опусканий) с разрывами между ними. Образуются горсты и грабены . Последние в горах обычно заняты реками и озерами, оконтуренными мелкими ступенями и склонами с уступами.

Таким образом, геологическое строение местности определяет образование различных и широко распространенных структурных форм, характерных для различных типов рельефа. Из этого следует, что даже общее представление о геологическом строении района оказывает значительную помощь при оценке изображения рельефа на топографической карте.

Рельеф земной поверхности определяется не только движением земной коры (тектоникой) и характером залегания пластов, но и деятельностью второй группы факторов – внешних (экзогенных). Последние значительно преобразовывают первичные (тектонические) формы и сильно усложняют их строение.

К этим факторам относится деятельность водных потоков (временных и постоянных) морей, озер, ледников, талых ледниковых вод, подземных вод, ветра и других. Деятельность этих факторов проявляется в том, что в одних местах горные породы, залегающие на поверхности Земли, разрушаются, размываются и выносятся из данного района в другой, где они отлагаются и, накапливаясь, часто достигают большой мощности, проходя, таким образом, стадии гипергенеза, седиментогенеза и диагенеза.

Процессы разрушения носят название эрозии (или в более широком смысле – денудации ), а накопления – аккумуляции. В процессе эрозии или денудации рельеф расчленяется, возвышения все больше и больше разрушаются и с течением времени выравниваются (процесс пенепленизации ). Такой рельеф называется эрозионным или денудационным.

В процессе аккумуляции происходит заполнение понижений рыхлыми породами, переносимыми со стороны, и образование преимущественно равнинного рельефа, называемого аккумулятивным.

В соответствии с тем, какой фактор (агент) производит эрозию или аккумуляцию, различают формы водно-эрозионные или водно-аккумулятивные, ледниково-эрозионные и ледниково-аккумулятивные и т.д.

Там, где деятельность поверхностных и подземных вод происходит в растворимых породах (известняках, доломитах и др.), образуются своеобразные пустоты (карстовые формы рельефа).

Описанные выше равнинный, холмистый и горный рельефы могут быть различного происхождения, а следовательно, и иметь разные формы.

Равнины по своему происхождению бывают:

– морские аккумулятивные – образуются в результате трансгрессии дна океана;

– речные аккумулятивные – образуются в результате тектонических поднятий и опусканий;

– водно-ледниковые аккумулятивные – образуются в результате таяния ледников;

– озерно-аккумулятивные – участки плоских днищ бывших озер;

– нагорные аккумулятивные – образуются в результате разрушения и накопления материалов;

– вулканические – результат деятельности и разрушения вулканов;

– остаточные – результат денудации земной поверхности;

– абразионные – результат воздействия морских волн.

Холмистый рельеф по происхождению бывает: водно-эрозионный; ледниково-эрозионный; ветровой и вулканический.

Горный рельеф по происхождению бывает: эрозионно-тектонический, эрозионный (эрозионно-складчатый и эрозионно-глыбовый) и вулканический.

Классификации форм рельефа

Существует несколько классификаций форм рельефа Земли, имеющих разные основания. Согласно одной из них различают две группы форм рельефа:

- положительные - выпуклые по отношению к плоскости горизонта (материки, горы, возвышенности, холмы и др.);

- отрицательные - вогнутые (океаны, котловины, речные долины, овраги, балки и др.).

Классификация форм рельефа Земли по размерам представлена в табл. 1 и на рис. 1.

Таблица 1. Формы рельефа Земли по размерам

Рис. 1. Классификация крупнейших форм рельефа

Отдельно рассмотрим формы рельефа, характерные для суши и дна Мирового океана.

Рельеф Земли на карте Мира

Формы рельефа дна океана

Дно Мирового океана по глубине разделено на следующие составные части: материковая отмель (шельф), материковый (береговой) склон, ложе, глубоководные (абиссальные) котловины (желоба) (рис. 2).

Материковая отмель — прибрежная часть морей и , лежащая между берегом и материковым склоном. Эта бывшая прибрежная равнина в рельефе дна океана выражена мелководной слегка холмистой равниной. Ее образование связано в основном с опусканием отдельных участков суши. Подтверждением этого служит нахождение в пределах материковой отмели подводных долин, береговых террас, ископаемого льда, вечноймерзлоты, остатков наземных организмов и т. п. Материковые отмели отличаются обычно незначительным уклоном дна, который практически является горизонтальным. В среднем они понижаются от 0 до 200 м, однако в их пределах могут встречаться глубины и свыше 500 м. Рельеф материковой отмели тесно связан с рельефом прилегающей суши. У гористых берегов, как правило, материковая отмель узкая, а у равнинных побережий — широкая. Наибольшей ширины материковая отмель достигает у берегов Северной Америки — 1400 км, в Баренцевом и Южно-Китайском морях — 1200-1300 км. Обычно шельф покрыт обломочными породами, принесенными реками с суши или образовавшимися при разрушении берегов.

Рис. 2. Формы рельефа дна Мирового океана

Материковый склон - наклонная поверхность дна морей и океанов, соединяющая внешний край материковой отмели с ложем океана, простирающаяся до глубины 2-3 тыс. м. Имеет довольно большие углы наклона (в среднем 4-7°). Средняя ширина материкового склона составляет 65 км. У берегов коралловых и вулканических островов эти углы доходят до 20-40°, причем у коралловых островов встречаются углы и большей величины, почти вертикальные склоны — обрывы. Крутые материковые склоны приводят к тому, что на участках максимального наклона дна массы рыхлых осадков под действием силы тяжести сползают на глубины. В этих участках может быть обнаружено оголенное скат истое дно.

Рельеф материкового склона сложен. Часто дно материкового склона бывает изрезано узкими глубокими ущельями-каньонами. Они часто бывают у крутых скалистых берегов. Но каньонов нет на материковых склонах с пологим наклоном дна, а также там, где с внешней стороны материковой отмели имеются пени островов или подводных рифов. Вершины многих каньонов примыкают к устьям существующих ныне или древних рек. Поэтому каньоны рассматриваются как подводное продолжение затопленных русел рек.

Другим характерным элементом рельефа материкового склона являются подводные террасы. Таковы подводные террасы Японского моря, расположенные на глубине от 700 до 1200 м.

Ложе океана — основное пространство дна Мирового океана с преобладающими глубинами более 3000 м, простирающееся от подводной окраины материка в глубь океана. Площадь ложа океана составляет около 255 млн км 2 , т. е. более 50 % дна Мирового океана. Ложе отличается незначительными углами наклона, в среднем они составляют 20-40°.

Рельеф ложа океана не менее сложен, чем рельеф суши. Важнейшими элементами его рельефа являются абиссальные равнины, океанические котловины, глубоководные хребты, срединно-океанические хребты, возвышенности и подводные плато.

В центральных частях океанов расположены срединно-океаничекие хребты, поднимающиеся на высоту 1-2 км и образующие сплошное кольцо поднятий в Южном полушарии на 40-60° ю. ш. От него на север отходят три хребта, простирающихся меридианально, в каждом океане: Срединно-Аглантический, Срединно-Индийский и Восточно-Тихоокеанский. Общая протяженность срсдинно-океаничсских хребтов — более 60 тыс. км.

Между срединными океаническими хребтами находятся глубоководные (абиссальные) равнины.

Абиссальные равнины — ровные поверхности дна Мирового океана, которые лежат на глубинах 2,5-5,5 км. Именно абиссальные равнины занимают примерно 40 % площади ложа океанов. Одни из них плоские, другие волнистые с амплитудой высот до 1000 м. Одна равнина отделена от другой хребтами.

Часть одиночных гор, расположенных на абиссальных равнинах, выступает над поверхностью воды в виде островов. Большинство этих гор — потухшие или действующие вулканы.

Цепочки вулканических островов над зоной субдукции, возникающие там, где одна океаническая плита погружается под другую, называются островными дугами.

На мелководье в тропических морях (в основном в Тихом и Индийском океанах) образуются коралловые рифы — известковые геологические структуры, образованные колониальными коралловыми полипами и некоторыми видами водорослей, умеющих извлекать известь из морской воды.

Около 2 % океанического дна занимают глубоководные (свыше 6000м) впадины — желоба. Они расположены там, где океаническая кора погружается под континенты. Это самые глубокие части океанов. Известно свыше 22 глубоководных впадин, из них 17 находятся в Тихом океане.

Формы рельефа суши

Основными формами рельефа на суше являются горы и равнины.

Горы - изолированные вершины, массивы, хребты (высотой обычно более 500 м над уровнем моря) различного происхождения.

В целом 24 % земной поверхности приходится на горы.

Наивысшая точка горы называется горной вершиной. Высочайшей горной вершиной Земли является гора Джомолунгма — 8848 м.

В зависимости от высоты горы бывают низкими, средними, высокими и высочайшими (рис. 3).

Рис. 3. Классификация гор по высоте

Высочайшие горы нашей планеты — Гималаи, примером высоких гор могут служить Кордильеры, Анды, Кавказ, Памир, средних — Скандинавские горы и Карпаты, низких — Уральские горы.

Кроме упомянутых гор, на земном шаре есть и множество других. С ними вы можете познакомиться по картам атласа.

По способу образования выделяют следующие виды гор:

- складчатые — образованные в результате смятия в складки мощной толщи осадочных пород (преимущественно образовались в альпийскую эпоху горообразования, поэтому их называют молодыми горами) (рис. 4);

- глыбовые — образованные в результате поднятия на большую высоту жестких глыб земной коры; характерны для древних платформ: внутренние силы Земли раскалывают на отдельные глыбы жесткий фундамент платформ и поднимают их на значительную высоту; как правило, древние или возрожденные) (рис. 5);

- складчато-глыбовые — это старые складчатые горы, которые в значительной степени разрушились, и затем, в новые периоды горообразования, отдельные их глыбы были вновь подняты на большую высоту (рис. 6).

Рис. 4. Образование складчатых гор

Рис. 5. Образование старых (глыбовых) гор

По месту расположения выделяют эпигеосинклинальные и эпиплатформенные горы.

По происхождению горы подразделяют на тектонические, эрозионные, вулканические.

Рис. 6. Образование складчато-глыбовых обновленных гор

Тектонические горы — это горы, которые образовались в результате сложных тектонических нарушений земной коры (складок, надвигов и различного рода разломов).

Эрозионные горы - высоко поднятые платообразные области земной поверхности с горизонтальной геологической структурой, сильно и глубоко расчлененные эрозионными долинами.

Вулканические горы - это вулканические конусы, лавовые потоки и туфовые покровы, распространенные на большой территории и обычно наложенные на тектоническую основу (на молодую горную страну или на древние платформенные структуры, например вулканы Африки). Вулканические конусы образуются за счет скоплений лавы и обломков горных пород, изверженных через длинные цилиндрические жерла. Это горы Маойн на Филиппинах, Фудзияма в Японии, Попокатепетль в Мексике, Мисти в Перу, Шаста в Калифорнии и др. Тепловые конусы имеют сходное с вулканическими конусами строение, но не так высоки и сложены в основном вулканическими шлаками — пористой вулканической породой, внешне похожей на пепел.

В зависимости от площадей, занимаемых горами, их строения и возраста выделяют горные пояса, горные системы, горные страны, горные цени, горные хребты и поднятия более мелкого ранга.

Горным хребтом

называется линейно вытянутая положительная форма рельефа, образованная крупными складками и имеющая значительную протяженность, большей частью в виде единой линии водораздела, вдоль которой расположены наиболее

значительные высоты, с четко выраженными гребнями и склонами, обращенными в противоположные стороны.

Горная цепь — длинный горный хребет, вытянутый в направлении общего простирания складок и отделенный от смежных параллельных цепей продольными долинами.

Горная система — сформировавшаяся в течение одной геотектонической эпохи и имеющая пространственное единство и сходное строение совокупность горных хребтов, цепей, нагорий (обширных по площади горных поднятий, представляющих собой сочетание высоких равнин, горных хребтов и массивов, иногда чередующихся с широкими межгорными котловинами) и межгорных впадин.

Горная страна — совокупность горных систем, сформированных в одну геотектоническую эпоху, но имеющих различные структуру и внешний вид.

Горный пояс — наиболее крупная единица в классификации горного рельефа, соответствующая крупнейшим горным сооружениям, объединяющимся пространственно и по истории развития. Обычно горный пояс вытянут на многие тысячи километров. Примером может служить Альпийско-Гималайский горный пояс.

Равнина — один из важнейших элементов рельефа поверхности суши, дна морей и океанов, характеризующийся малыми колебаниями высот и незначительными уклонами.

Схема образования равнин показана на рис. 7.

Рис. 7. Образование равнин

В зависимости от высоты среди равнин суши выделяют:

- низменности — имеющие абсолютную высоту от 0 до 200 м;

- возвышенности — не выше 500 м;

- плоскогорья.

Плоскогорье — обширный участок рельефа высотой от 500 до 1000 м и более с преобладанием плоских или слабоволнистых водораздельных поверхностей, разделенных иногда узкими, глубоко врезанными долинами.

Поверхность равнин может быть горизонтальной и наклонной. В зависимости от характера мезорельефа, осложняющего поверхность равнины, выделяют плоские, ступенчатые, террасированные, волнистые, увалистые, холмистые, бугристые и др. равнины.

По принципу преобладания действующих экзогенных процессов равнины подразделяют на денудационные, образовавшиеся в результате разрушения и сноса ранее существовавших неровностей рельефа, и аккумулятивные , возникшие в результате накопления толш рыхлых отложений.

Денудационные равнины, поверхность которых близка к структурным поверхностям слабо нарушенного чехла, называются пластовыми.

Аккумулятивные равнины обычно подразделяются на вулканические, морские, аллювиальные, озерные, ледниковые и др. Распространены также аккумулятивные равнины сложного происхождения: озерно-аллювиальные, дельтово-морские, аллювиально-пролювиальные.

Общими особенностями рельефа планеты Земля являются следующие:

Суша занимает лишь 29 % поверхности Земли, что составляет 149 млн км 2 . Основная масса суши сосредоточена в Северном полушарии.

Средняя высота суши Земли составляет 970 м.

На суше преобладают равнины и низкогорья высотой до 1000 м. Горные поднятия выше 4000 м занимают незначительную плошадь.

Средняя глубина океана — 3704 м. В рельефе дна Мирового океана преобладают равнины. На долю глубоководных впадин и желобов приходится лишь около 1,5 % площади океана.

9.1. ТИПЫ И ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ФОРМЫ РЕЛЬЕФА

Рельеф -

совокупность неровностей суши, дна океанов и морей, разнообразных по очертаниям, размерам, происхождению, возрасту и истории развития.

Слагается из положительных (выпуклых) и отрицательных (вогнутых) форм. Основными формами

рельефа являются: гора, котловина, хребет, лощина и седловина.

Кроме перечисленных форм, рельеф имеет детали

. К деталям рельефа относятся: овраги, промоины, курганы, насыпи, выемки, уступы, каменоломни и т.д.

Все разновидности форм и деталей рельефа состоят из элементов. Основными элементами рельефа

являются: основание (подошва), склон (скат), вершина (дно), высота (глубина), крутизна и направление ската, линии водораздела и водосбора (тальвег).

Основные формы, детали и элементы рельефа показаны на рис. 9.1.

Рис. 9.1. Основные формы, детали и элементы рельефа

Горой

называют куполообразную или конусообразную возвышенность земной поверхности. Самую высокую точку горы называют вершиной

, от которой во все стороны местность понижается. Остроконечную верхнюю часть горы называют пиком

, а плоскую - плато

. Боковая поверхность горы называется скатом

или склоном.

Основание горы, являющееся линией перехода скатов в окружающую ровную поверхность, называется подошвой

горы. Небольшую гору, высотой до 200 м, называют холмом.

Насыпной холм называют курганом.

Котловина

представляет собой замкнутое углубление земной поверхности конусообразной формы. Нижнюю часть котловины называют дном, боковую поверхность - скатом, линию перехода боковой поверхности в окружающую местность - бровкой.

Небольшую котловину называют ямой, воронкой

или впадиной.

Хребет -

это вытянутая в одном направлении возвышенность с двумя противоположными скатами. Линию пересечения его скатов, проходящую по самым высоким точкам хребта, называют водоразделом,

от которого вода и атмосферные осадки скатываются вниз по двум скатам.

Лощина

- углубление удлиненной формы. Линию вдоль лощины, проходящую по самым низким точкам, называют водотоком

или тальвегом

, а бока - скатами

, которые заканчиваются бровками

. Если посмотреть вниз по водотоку, то превышения в этом направлении будут отрицательными, а вправо, влево и назад - положительными. Широкие лощины с пологими скатами называют долинами

, а с крутыми и каменистыми - ущельями

. Лощины в виде глубоких промоин в долинах, образующиеся под действием текучих вод, называют оврагами

. С течением времени обрывы оврага осыпаются, зарастают травой, древесной растительностью и образуют балки

.

Седловина -

это пониженный участок водораздела между двумя возвышенностями и двумя лощинами, расходящимися от седловины в противоположные стороны. В горной местности седловину называют перевалом.

Для изображения рельефа местности в характерных точках седловин, на вершинах гор, на дне котловин, на водоразделах хребтов, водотоках лощин, на бровках котловин и лощин, на подошвах гор и на точках перегибов скатов при топографической съемке определяют их высоты, которые затем подписывают на карте около этих точек.

9.2. СУЩНОСТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ РЕЛЬЕФА ГОРИЗОНТАЛЯМИ

На топографических картах рельеф изображается горизонталями, т. е. кривыми замкнутыми линиями, каждая из которых представляет собой изображение на карте горизонтального контура неровности, все точки которого на местности расположены на одной и той же высоте над уровнем моря.

Чтобы лучше уяснить сущность изображения рельефа горизонталями, представим себе остров в виде горы, постепенно затопляемой водой. Допустим при этом, что уровень воды последовательно останавливается через одинаковые промежутки по высоте, равные h

метров (рис. 9.2).

Рис. 9.2. Сущность изображения рельефа горизонталями

Каждому уровню воды, начиная с исходного (АВ

), будет, очевидно, соответствовать своя береговая линия (CD, KL, MN,

RS

) в виде замкнутой кривой, все точки которой имеют одну и ту же высоту.

Эти линии можно рассматривать и как следы сечения неровностей местности уровенными поверхностями, параллельными уровенной поверхности моря, от которой ведется счет высот. Исходя из этого, расстояние h по высоте между смежными секущими поверхностями называют

высотой сечения.

Если все эти линии равных высот спроектировать на поверхность земного эллипсоида и изобразить в заданном масштабе на карте, то получим на ней изображение горы в плане в виде системы замкнутых кривых линий ab

, cd

, kl

, тп

и rs

. Это и будут горизонтали.

Рассматривая сущность горизонталей, можно сделать следующее заключение:

а) каждая горизонталь на карте представляет собой горизонтальную проекцию линии равных высот на местности, изображающую плановое очертание неровностей земной поверхности. Таким образом, по рисунку и взаимному положению горизонталей можно воспринимать формы, взаимное положение и взаимосвязь неровностей;

б) так как горизонтали на карте проводятся через равные промежутки по высоте, то по числу горизонталей на скатах можно определять высоту скатов и взаимные превышения точек земной поверхности: чем больше горизонталей на скате, тем он выше;

в) заложения

горизонталей

, т. е. расстояния в плане между смежными горизонталями,

зависят от крутизны ската: чем скат круче, тем меньше заложение. Следовательно, по величине заложения можно судить о крутизне ската.

9.3. ВИДЫ ГОРИЗОНТАЛЕЙ

Высота сечения

рельефа на карте зависит от масштаба

карты

и характера

рельефа

. Для равнинной и холмистой местности ее величина равна 0,02 величины масштаба карты (например, на картах масштабов 1:50 000 и 1:100 000 нормальная высота сечения соответственно равна 10 и 20 м). На картах же высокогорных районов, чтобы изображение рельефа не затемнялось из-за излишней густоты горизонталей и лучше б читалось, высоту сечения принимают в два раза больше нормальной (на карте масштаба 1:25 000 - 10 м, 1:50 000 - 20 м, 1:100 000 - 40 м, 1:200 000 - 80 м). На картах плоскоравнинных районов масштабов 1:25 000 и 1:200 000 высоту сечения принимают в два раза меньше нормальной, т. е. соответственно 2,5 и 20 м.

Горизонтали на карте, соответствующие установленной для нее высоте сечения, проводятся сплошными линиями

и называются основными

, или сплошными

, горизонталями (рис. 9.3).

Нередко бывает, что важные подробности рельефа не выражаются на карте основными горизонталями. В этих случаях помимо основных горизонталей применяют половинные

(полугоризонтали

), которые проводятся на карте через половину основной высоты сечения. В отличие от основных, половинные горизонтали вычерчивают прерывистыми линиями.

В отдельных местах, где нужные подробности рельефа не выражаются основными и половинными горизонталями, проводятся между ними еще вспомогательные

горизонтали - примерно через четверть

высоты

сечения

. Их вычерчивают также прерывистыми линиями, но с более короткими звеньями.

Рис. 9.3. Основные, половинные и вспомогательные горизонтали

Для облегчения счета горизонталей при определении высот точек по карте все сплошные горизонтали, соответствующие пятикратной

высоте сечения, вычерчивают утолщенной линией (утолщенные

горизонтали

).

Основная высота сечения указана на каждом листе карты - под южной стороной его рамки. Например, надпись «Сплошные горизонтали проведены через 10 м» означает, что на данном листе все горизонтали, показанные сплошными линиями, кратны 10 м, а утолщенные - кратны 50 м.

9.4. ИЗОБРАЖЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЯМИ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ФОРМ РЕЛЬЕФА

На рис. 9.4. раздельно изображены горизонталями элементарные формы рельефа. На рисунке видно, что небольшая гора (холм) и котловина выглядят, в общем, одинаково - в виде системы замкнутых опоясывающих друг друга горизонталей. Схожи между собой и изображения хребта и лощины. Отличить их можно лишь по направлению скатов.

Рис. 9.4. Изображение горизонталями

элементарных форм рельефа

Указателями направления скатов

, или

бергштрихами

, служат короткие черточки,

расставленные на горизонталях

(перпендикулярно к ним) по направлению покатостей.

Они помещаются на изгибах горизонталей в наиболее характерных местах, преимущественно у вершин, седловин или на дне котловин, а также на пологих скатах - в местах, затруднительных для чтения.

Определять направления скатов помогают также высотные отметки на картах

:

- отметки горизонталей , т. е. цифровые подписи на некоторых горизонталях, указывающие в метрах их высоту над уровнем моря. Верх этих цифр всегда обращен в сторону повышения ската;

- отметки высот отдельных, наиболее характерных точек местности - вершин гор и холмов, высших точек водоразделов, наиболее низких точек долин и оврагов, уровней (урезов) воды в реках и других водоемах и т. п.

На картах масштаба 1:100 000 и крупнее отметки высот точек над уровнем моря подписываются с точностью до 0,1 м, а на картах 1:200 000 и мельче - до целых метров. Это надо иметь в виду, чтобы не перепутать точки при указании и отождествлении их отметок по картам различных масштабов.

9.5. ОСОБЕННОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЯМИ РАВНИННОГО И ГОРНОГО РЕЛЬЕФА

Наиболее наглядно представляются горизонталями неровности с крупными, четко выраженными и плавными формами. Изображение же плоскоравнинного рельефа получается менее выразительным, так как горизонтали здесь проходят на значительном расстоянии одна от другой и не выражают многих подробностей, заключающихся между горизонталями основного сечения. Поэтому на картах равнинных районов наряду с основными (сплошными) горизонталями широко применяются полугоризонтали. Это улучшает читаемость и подробность изображения равнинного рельефа. Изучая такой рельеф и определяя по карте его числовые характеристики, надо особенно внимательно следить за тем, чтобы не спутать половинные и вспомогательные горизонтали с основными.

При изучении по карте горного и сильнопересеченного рельефа, наоборот, приходится иметь дело с очень густым расположением горизонталей. При большой крутизне скатов заложения местами бывают настолько малы, что провести здесь раздельно все горизонтали не представляется возможным.

Поэтому при изображении на картах скатов, крутизна которых больше предельной, горизонтали вычерчивают слитно одну с другой или же пунктиром, оставляя между утолщенными горизонталями вместо четырех только две или три промежуточные горизонтали. В таких местах при определении по карте высот точек или крутизны скатов следует пользоваться утолщенными горизонталями.

9.6. УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ЭЛЕМЕНТОВ РЕЛЬЕФА, НЕ ВЫРАЖАЮЩИХСЯ ГОРИЗОНТАЛЯМИ

Объекты и детали рельефа, которые невозможно изобразить горизонталями (более 45º), показываются на картах специальными условными знаками (рис. 9.5).

Рис. 9.5. Условные знаки рельефа

К таким объектам относятся обрывы, скалы, осыпи, овраги, промоины, валы, дорожные насыпи и выемки, курганы, ямы, карстовые воронки. Цифры, сопровождающие условные знаки этих объектов, указывают их относительные высоты (глубины) в метрах.

Условные знаки естественных образований рельефа и относящиеся к ним подписи характеристик, так же как и горизонтали, печатаются коричневой краской, а искусственных (насыпи, выемки, курганы и т. п.) - черной.

Рис. 9.6. Террасы полей укрепленные (цифры - высоты в метрах)

Рис. 9.7. Курганы (цифры - высоты в метрах):

а) - на картах; б - на планах

Особыми условными знаками черного цвета изображаются: скалы-останцы - крупные отдельно лежащие камни и скопления камней, являющиеся ориентирами, с указанием их относительных высот; пещеры, гроты и подземные выработки с их числовой характеристикой (в числителе - средний диаметр входа, в знаменателе - длина или глубина в метрах); туннели с указанием в числителе их высоты и ширины, а в знаменателе - длины. На дорогах и тропах, пересекающих горные хребты, обозначаются перевалы с указанием их высоты над уровнем моря и времени действия.

Рельеф вечных снегов (фирновых полей) и ледников изображается также горизонталями, но синего цвета. Таким же цветом показываются все относящиеся к нему условные знаки (ледяные обрывы, ледяные трещины, наледи) и числовые отметки высот и горизонталей.

Рис. 9.8. Рельеф вечных снегов и ледников

а) фирновые поля (вечные снега), б) ледники, в) ледниковые трещины, г) морены, д) каменные реки. е) каменистые россыпи.

ж) скалы и скалистые обрывы, з) крутые склоны протяженностью в масштабе карты менее 1 см. и) крутые склоны протяженностью в масштабе карты более 1 см. к) границы фирновых полей

9.7. ОСОБЕННОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ РЕЛЬЕФА НА КАРТАХ МАСШТАБОВ 1:500 000 И 1:1 000 000

Рельеф на мелкомасштабных топографических картах, как и на картах более крупных масштабов, изображается горизонталями и условными знаками, но более обобщенно. На них отображается лишь общий характер рельефа - его структура, основные формы, степень вертикальной и горизонтальной его расчлененности.

Высота основного сечения при изображении равнинных районов на обеих картах установлена 50 м, а горных - 100 м. На карте масштаба 1:1 000 000 применяется, кроме того, высота сечения 200 м - для изображения районов, расположенных выше 1 000 м над уровнем моря.

Объекты рельефа, не выражающиеся горизонталями, показываются лишь те, которые необходимы для характеристики местности или являются важными ориентирами. Они обозначаются теми же условными знаками, что и на других картах, но меньшего размера.

Основная особенность заключается в изображении горного рельефа. Для большей наглядности его изображение горизонталями дополняется так называемой отмывкой

и послойной

раскраской

по ступеням высот

.

Рис. 9.9. Карта без отмывки (вверху) и с отмывкой (внизу)

Отмывка

, т. е. оттенение склонов важнейших форм горного рельефа,

делает изображение более выразительным и пластичным, позволяя зрительно ощущать его объемные формы. Оттенение делается серо-коричневой краской по принципу - чем значительнее, выше и круче склон, тем сильнее тон отмывки.

Благодаря отмывке хорошо выделяются основные горные хребты и массивы, их важнейшие отроги и вершины, перевалы, уступы нагорий, глубокие долины и каньоны. Отчетливо воспринимаются направление и сравнительная крутизна склонов, форма гребней (острая, округлая и т. п.) и отличие по высоте главнейших горных хребтов.

Послойная раскраска по ступеням высот

наглядно отображает высотную характеристику горного рельефа и усиливает пластичный эффект его изображения. Выполняется она оранжевой краской различного тона по принципу - чем выше, тем темнее. Изображение рельефа при этом как бы разбивается на отдельные высотные слои (ступени), по тону окраски которых легко различаются их абсолютные высоты и взаимные превышения. Тон окраски слоев усиливается через 400, 600 или 1000 м в зависимости от их абсолютных высот. Шкала ступеней высот, принятая на карте, указывается на каждом листе под южной стороной его рамки.

Вопросы и задания для самоконтроля

- Дайте определение «рельеф» «горизонталь», «высота сечения», «заложение», «заложение ската»

- Назовите основные формы детали и элементы рельефа, дайте им краткую характеристику.

- Какие горизонтали называют основными?

- В каких целях используют половинные и вспомогательные горизонтали и на каком расстоянии по вертикали они проведены на карте?

- Для каких целей нанесены на карту бергштрихи?

- Какие цвета используются для изображения рельефа на картах?

- В чем сущность способа отмывки для изображения рельефа на картах?

- В чем сущность гипсометрического способа для изображения рельефа на картах?

- Как расположены цифровые обозначения при подписях значений горизонталей?

- Какие объекты рельефа обозначены на картах специальными условными знаками?

- С помощью горизонталей покажите на чертеже гору, хребет, седловину, котловину, лощину.

- Какие особенности изображения рельефа горизонталями на равнинной и горной местности?

- Назовите виды скатов. Как они изображены на картах?

- Какие особенности изображения рельефа ни картах масштабов 1:1 000 000 и 1:500 000?