§ 1 Целое и дробное рациональные уравнение

В этом уроке разберем такие понятия, как рациональное уравнение, рациональное выражение, целое выражение, дробное выражение. Рассмотрим решение рациональных уравнений.

Рациональным уравнением называют уравнение, в котором левая и правая части являются рациональными выражениями.

Рациональные выражения бывают:

Дробные.

Целое выражение составлено из чисел, переменных, целых степеней с помощью действий сложения, вычитания, умножения, а также деления на число, отличное от нуля.

Например:

В дробных выражениях есть деление на переменную или выражение с переменной. Например:

Дробное выражение не при всех значениях входящих в него переменных имеет смысл. Например, выражение

при х = -9 не имеет смысла, так как при х = -9 знаменатель обращается в нуль.

Значит, рациональное уравнение может быть целым и дробным.

Целое рациональное уравнение - это рациональное уравнение, в котором левая и правая части - целые выражения.

Например:

![]()

Дробное рациональное уравнение - это рациональное уравнение, в котором или левая, или правая части - дробные выражения.

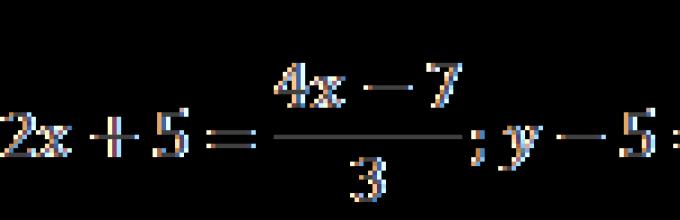

Например:

§ 2 Решение целого рационального уравнения

Рассмотрим решение целого рационального уравнения.

Например:

Умножим обе части уравнения на наименьший общий знаменатель знаменателей входящих в него дробей.

Для этого:

1. найдем общий знаменатель для знаменателей 2, 3, 6. Он равен 6;

2. найдем дополнительный множитель для каждой дроби. Для этого общий знаменатель 6 делим на каждый знаменатель

дополнительный множитель для дроби

дополнительный множитель для дроби

3. умножим числители дробей на соответствующие им дополнительные множители. Таким образом, получим уравнение

![]()

которое равносильно данному уравнению

Слева раскроем скобки, правую часть перенесем налево, изменив знак слагаемого при переносе на противоположный.

![]()

Приведем подобные члены многочлена и получим

Видим, что уравнение линейное.

Решив его, найдем, что х = 0,5.

§ 3 Решение дробного рационального уравнения

Рассмотрим решение дробного рационального уравнения.

Например:

![]()

1.Умножим обе части уравнения на наименьший общий знаменатель знаменателей входящих в него рациональных дробей.

Найдем общий знаменатель для знаменателей х + 7 и х - 1.

Он равен их произведению (х + 7)(х - 1).

2.Найдем дополнительный множитель для каждой рациональной дроби.

Для этого общий знаменатель (х + 7)(х - 1) делим на каждый знаменатель. Дополнительный множитель для дроби

равен х - 1,

дополнительный множитель для дроби

равен х+7.

3.Умножим числители дробей на соответствующие им дополнительные множители.

Получим уравнение (2х - 1)(х - 1) = (3х + 4)(х + 7), которое равносильно данному уравнению

4.Слева и справа умножим двучлен на двучлен и получим следующее уравнение

5.Правую часть перенесем налево, изменив знак каждого слагаемого при переносе на противоположный:

6.Приведем подобные члены многочлена:

![]()

7.Можно обе части разделить на -1. Получим квадратное уравнение:

![]()

8.Решив его, найдем корни

![]()

Так как в уравнении

левая и правая части - дробные выражения, а в дробных выражениях при некоторых значениях переменных знаменатель может обратиться в нуль, то необходимо проверить, не обращается ли в нуль при найденных х1 и х2 общий знаменатель.

При х = -27 общий знаменатель (х + 7)(х - 1) не обращается в нуль, при х = -1 общий знаменатель также не равен нулю.

Следовательно, оба корня -27 и -1 являются корнями уравнения.

При решении дробного рационального уравнения лучше сразу указать область допустимых значений. Исключить те значения, при которых общий знаменатель обращается в нуль.

Рассмотрим еще один пример решения дробного рационального уравнения.

Например, решим уравнение

![]()

Знаменатель дроби правой части уравнения разложим на множители

![]()

Получим уравнение

Найдем общий знаменатель для знаменателей (х - 5), х, х(х - 5).

Им будет выражение х(х - 5).

теперь найдем область допустимых значений уравнения

Для этого общий знаменатель приравняем к нулю х(х - 5) = 0.

Получим уравнение, решив которое, найдем, что при х = 0 или при х = 5 общий знаменатель обращается в нуль.

Значит, х = 0 или х = 5 не могут быть корнями нашего уравнения.

Теперь можно найти дополнительные множители.

Дополнительным множителем для рациональной дроби

дополнительным множителем для дроби

будет (х - 5),

а дополнительный множитель дроби

Числители умножим на соответствующие дополнительные множители.

Получим уравнение х(х - 3) + 1(х - 5) = 1(х + 5).

Раскроем скобки слева и справа, х2 - 3х + х - 5 = х + 5.

Перенесем слагаемые справа налево, изменив знак переносимых слагаемых:

Х2 - 3х + х - 5 - х - 5 = 0

И после приведения подобных членов получим квадратное уравнение х2 - 3х - 10 = 0. Решив его, найдем корни х1 = -2; х2 = 5.

Но мы уже выяснили, что при х = 5 общий знаменатель х(х - 5) обращается в нуль. Следовательно, корнем нашего уравнения

будет х = -2.

§ 4 Краткие итоги урока

Важно запомнить:

При решении дробных рациональных уравнений надо поступить следующим образом:

1.Найти общий знаменатель дробей входящих в уравнение. При этом если знаменатели дробей можно разложить на множители, то разложить их на множители и затем найти общий знаменатель.

2.Умножить обе части уравнения на общий знаменатель: найти дополнительные множители, умножить числители на дополнительные множители.

3.Решить получившееся целое уравнение.

4.Исключить из его корней те, которые обращают в нуль общий знаменатель.

Список использованной литературы:

- Макарычев Ю.Н., Н. Г. Миндюк, Нешков К.И., Суворова С.Б. / Под редакцией Теляковского С.А. Алгебра: учебн. для 8 кл. общеобразоват. учреждений. - М.: Просвещение, 2013.

- Мордкович А.Г. Алгебра. 8 кл.: В двух частях. Ч.1: Учеб. для общеобразоват. учреждений. - М.: Мнемозина.

- Рурукин А.Н. Поурочные разработки по алгебре: 8 класс.- М.: ВАКО, 2010.

- Алгебра 8 класс: поурочные планы по учебнику Ю.Н. Макарычева, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешкова, С.Б. Суворовой / Авт.-сост. Т.Л. Афанасьева, Л.А. Тапилина. -Волгоград: Учитель, 2005.

Урок – практикум по алгебре в 8 классе «Решение дробных рациональных уравнений»

Цели урока:

образовательная – повторение, обобщение и систематизация материала темы; совершенствование графической культуры; контроль усвоения знаний и умений.

развивающая - развитие математического и общего кругозора, внимания, умений сравнивать, классифицировать, проводить анализ и самоанализ.

воспитательная - воспитание интереса к математике, ее истории и приложениям; воспитание активности, общей культуры.

Оборудование: м/медиапроектор, презентация, ПК, «Историческое сообщение», опорные конспекты-задания, таблицы-заготовки с графиками на доске.

Мотивационно - ориентировочный этап

Актуализация знаний

Из предложенных заданий на доске выберите те, которые позволяют повторить:

а) допустимые значения переменной;

б) выделение полного квадрата двучлена;

в) расположение в системе координат графика пропорциональности;

г) вертикальные и горизонтальные асимптоты графика функции;

д) способы решения дробных рациональных уравнений (способы записать на доске, когда дети их назовут):

1) графический;

2) с помощью пропорции – по основному свойству пропорции;

3) преобразование уравнения с использованием условия равенства дроби нулю;

4) условие равенства дробей, у которых одинаковые знаменатели.

Задания на слайде (устная работа)

1. При каких значениях переменной существует данная дробь

а)

б)

?

?

2. Разложите на множители

а) 16x 2 +8xy+y 2 б) x 2 -6x+9

3. Каково расположение графиков функций в системе координат и чем оно определяется

а)

б)

б)

4. Решите уравнение

а)

б)

б)

5. Составьте задачу по рисунку и уравнение:

6. Проведите классификацию уравнений по способам решения

а) х 2 – 11х + 30 = 0;

б). 8х 2 - 7х = 0;

в). х 2 - 4 = 0;

г). х(4х + 9) = 0.;

д)

;

;

е)

;

;

ж)

;

;

II . Основной этап

а) Тренировочные задания (5 человек у доски, остальные в тетради, фронтальная проверка)

Решить на два варианта с «тихим» контролем у доски (графики заготовить).

|

Вариант 1 1. Решить графически уравнение

|

Вариант 2 Решить графически уравнение

Ответ: -3; 2 |

|

2. Решить уравнение

|

2.

Решить уравнение

|

|

|

Ответ: любое число, кроме 0. |

Ответ: любое число, кроме 0. |

|

б) Исторический материал об Омаре Хайяме . (Приложение 3)

Задача. Решить уравнение.

Ешение х

,

где

,

где

,

,

в) Дифференцированная работа по группам с элементами самоконтроля на 3 варианта- по уровням.

Я предлагаю вам побывать в роли учителя математики и откорректировать предложенные вам решения уравнений, причем задание у всех разное. Не забудьте отметить выполнение на опорном конспекте по уроку.

Самопроверка по решению у доски (3 ученика)- от каждой группы выходит 1 человек

III.ФИЗМИНУТКА

Упражнения для глаз с использованием геометрических фигур, расположенных на стене классной комнаты.

Цель: расширение зрительной активности, снятие утомления на уроке.

На листе ватмана изображаются различные цветные фигуры (квадрат, круг, ромб и.т.д.), вырезаются и размещаются на стене в кабинете.

Во время физминутки дается задание последовательно перемещать взгляд с одной фигуры на другую (самостоятельно) или по названию фигуры (цвета) учителем. Упражнение можно выполнять сидя и стоя.

Упражнения: «8», «знак бесконечности», «геометрическая зарядка».

Цель: снятие зрительного напряжения.

Задание 1: нарисуйте движениями глаз на доске цифру 8 .

Задание 2: нарисуйте движениями глаз на доске знак бесконечности ∞ .

Данное упражнение можно разнообразить в виде стихотворной инструкции:

Нарисуй

глазами треугольник.

Теперь его

переверни вершиной вниз.

И вновь

глазами ты по периметру веди.

Рисуй

восьмерку вертикально.

Ты головою не

крути,

А лишь глазами осторожно

Ты

вдоль по линиям води.

И на бочок ее

клади.

Теперь следи горизонтально,

И

в центре ты остановись.

Зажмурься

крепко, не ленись.

Глаза открываем мы,

наконец.

Зарядка окончилась. Ты –

молодец

IV.ТВОРЧЕСКАЯ работа в парах: Нарисовать условие задачи, составить уравнение к задаче:

|

1. Расстояние между городами скорый поезд, идущий со скоростью 90 км/ч, проходит на 1,5 ч быстрее товарного, который идет со скоростью 60 км/ч. Каково расстояние между городами. |

|

2. Катер прошел 40 км по течению реки и 6 км против течения, затратив на весь путь 3 ч. Какова собственная скорость катера, если скорость течения реки 3 км/ч? |

|

3. Моторная лодка, скорость которой в стоячей воде 15 км/ч, прошла по течению реки 35 км, а против течения 25 км. На путь по течению реки она затратила столько же времени, сколько на путь против течения. Какова скорость течения реки? |

|

5. Турист проплыл на лодке против течения реки 6 км и по озеру 15 км, затратив на путь по озеру на 1 ч больше, чем на путь по реке. Зная, что скорость течения реки равна 2 км/ч, найти скорость лодки при движении по озеру. |

|

6. Катер, развивающий в стоячей воде скорость 20 км/ч, прошел 36 км против течения и 22 км по течению, затратив на весь путь 3 ч. Найти скорость течения реки. |

|

7. Моторная лодка курсирует между двумя пристанями, расстояние между которыми по реке равно 4 км. На путь по течению у нее уходит на 3 мин меньше, чем на путь против течения. Чему равна скорость течения реки, если известно, что скорость лодки в стоячей воде равна 18 км/ч? |

V.Закрепление изученного

А)№695 (а)- у доски с развернутым объяснением

Б) Самостоятельная работа в форме теста (2 варианта). Проверка по ключу на слайде.

|

А.

2х + 5 = 3(8 - х); Б.

2.

Даны выражения: 1)

А. 1 и 2; Б. 1 и 3; В. только 1; Г. 1, 2 и 3. 3.

Уравнение

А. 13; Б. -2 и 4; В. 13, -2 и 4; Г. нет решений. 4. Расстояние по реке между двумя деревнями равно 2 км. На путь туда и обратно моторная лодка затратила 22 мин. Чему равна собственная скорость лодки, если скорость течения реки равна 1 км/ч? Пусть х км/ч – собственная скорость лодки. Какое из уравнений соответствует условию задачи? А.

2(х + 1) + 2(х – 1) = 22; Б.

Г.

5.

Уравнение

А. 2,5 и -5; Б. 2,5; В. -5 и 5; Г. 5, -5 и 2,5. |

|

1. Какие из уравнений являются дробными рациональными? А. 8х + 24 = 3(8 – х 2); Б. В. Г. 2.

Даны выражения: 1)

А. только 1; Б. только 2; В. 2 и 3; Г. 1, 2 и 3. 3.

Уравнение

А. 1 и 3; Б. -1, -3 и 11; В. 11; Г. нет решений. 4. Моторная лодка курсирует между двумя пристанями, расстояние между которыми по реке равно 4 км. На путь по течению у нее уходит на 3 мин меньше, чем на путь против течения. Чему равна скорость течения реки, если известно, что скорость лодки в стоячей воде равна 18 км/ч? Пусть х км/ч – скорость течения реки. Какое из уравнений соответствует условию задачи? А.

Г. 4(18 + х) – 4(18 – х) = 3. 5.

Уравнение

А. 1 и 2; Б. 1; В. -2 и 2; Г. 2, -2 и 1. |

Ключ к тесту:

|

№ варианта |

|||||

VI.Домашнее задание: №690 (сильным – все, слабым 1 столбик, составить задачу, уравнение к ней и кто смогут -решить по рисунку) ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЕ

Обратить внимание, что 4 варианта проверочной работы к следующему уроку на ЭЖ.

Закончить предложения с опорного конспекта:

Сегодня на уроке я…

Я понял, что…

Мне бы хотелось…

Я убедился в том, что…

VIII.ОЦЕНИВАНИЕ

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

|

Затрудняюсь |

|||||

|

Знаю ли я АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ДРОБНО-РАЦИОНАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ? |

|||||

|

Умею ли я применять его при решении уравнений? |

|||||

|

Смогу ли решать уравнения самостоятельно? |

|||||

|

Как я оцениваю свою работу на уроке : |

|||||

|

Устная работа |

|||||

|

Найди ошибку в уравнении |

|||||

|

Рисунок и уравнение к задаче |

|||||

|

Я ставлю себе за урок |

IX.Дополнительно:

Время интересной задачи: Земной шар опоясали ленточкой по экватору. Затем эту ленточку удлинили на 1 м и равномерно распределяли опять вокруг экватора. Пролезет ли в образовавшийся зазор кошка? /Длина экватора, радиус Земли в справочнике по физике/.

Решение.

Пусть радиус Земли R

см, тогда длина обруча, стягивающего

его экватор, равна С = 2 П R

см. Когда длину обруча увеличили на 1 м

= 100 см, то длина нового обруча оказалась

равной С 1

= 2 П R

+ 100 см, или

С 1

= 2 П R 1

см, где R 1

см - длина радиуса нового обруча. Здесь

предполагается, что зазор на каждом

участке экватора один и тот же и равен

R 1

– R

см.по

формулам корней квадратного уравнения

; овладение навыками решения

рациональных

уравнений

... Урок

-практикум

. На уроке

...

Муниципальное общеобразовательное учреждение

Средняя общеобразовательная школа №21

Рациональные уравнения.

(8 класс)

Учитель математики:

Квасницкая И.В.

Ковров,

2010-2011

Тема: Рациональные уравнения.

Цель: Формирование навыков решения рациональных уравнений.

Задачи: - формирование понятия «Рациональное уравнение»;

Формирование навыков решения рациональных уравнений различными способами;

Совершенствование навыков преобразования алгебраических дробей;

Совершенствование навыков применения формул сокращенного умножения в преобразовании алгебраических дробей;

Совершенствование навыков устного счета;

Развитие мыслительных операций;

Воспитание грамотной математической речи, аккуратности;

Воспитание сотрудничества, взаимопомощи.

План урока:

1. Самоопределение к учебной деятельности.

2. Актуализация знаний и фиксация затруднения в деятельности.

3. Выявление причины затруднения и постановка цели деятельности.

4. Построение проекта выхода из затруднения.

5. Первичное закрепление во внешней речи.

6. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.

7. Включение в систему знаний и повторение.

8. Рефлексия деятельности на уроке.

9. Домашнее задание.

Ход урока.

Оборудование, демонстрационный материал:

1) задания для актуализации знаний

№ 1

· ·

·

№2

+

+ :

: -

-

№ 3

-2х=

-2х= +

+

№ 4

=0.

=0.

2) Алгоритм решения уравнений

1) Привести дроби к общему знаменателю в левой и правой частях уравнения.

2) Воспользоваться правилами:

а) равенства дроби нулю;

б) свойствами пропорции;

в) равенства дробей.

3) Алгоритм решения рациональных уравнений

а) равенства дроби нулю;

б) свойствами пропорции;

в) равенства дробей.

4) Задание для первичного закрепления во внешней речи

-

- =

= ,

,

-

- =,

=,

+ =, | ·3(2х-1)(2х+1)

=, | ·3(2х-1)(2х+1)

(2х+1)(3х-1)+3=3(2х-1)х,

6х 2 -2х+3х-1+3=6х 2 -3х,

5) образец выполнения задания в парах

№ 250(б)

=

= ,

,

О.Д.З.: х≠2,

2- не входит в О.Д.З.

Ответ. Корней нет

6) эталон для самопроверки самостоятельной работы

+

+ =0,

=0,

О.Д.З.: t ≠1,6; t≠,

=0,

=0,

=0,

=0,

46t+46=0,

t=1- входит в О.Д.З.

Ответ. 1.

Ход урока

1. Самоопределение к учебной деятельности

– Здравствуйте! Какую тему мы изучали на прошлых уроках? (Преобразование рациональных выражений.)

– На прошлых уроках вы многому научились, и эти знания помогут сегодня совершить новое «открытие».

2. Актуализация знаний и фиксация затруднения в деятельности

Цель этапа:

1) актуализировать учебное содержание, необходимое и достаточное для восприятия нового материала: действия с алгебраическими дробями;

2) актуализировать мыслительные операции, необходимые и достаточные для восприятия нового материала: сравнение, анализ, обобщение;

3) зафиксировать все повторяемые понятия и алгоритмы в виде схем и символов;

4) зафиксировать индивидуальное затруднение в деятельности, демонстрирующее на личностно значимом уровне недостаточность имеющихся знаний: решить рациональное уравнение.

Организация учебного процесса на этапе 2:

1. На доске: ··

От значения каких переменных не зависит значение выражения? Укажите все допустимые значения переменных.

2. На доске: +:-

Назовите порядок действий. Какую формулу сокращенного умножения примените для разложения на множители двучлена, находящегося в знаменателе 1 дроби? В тетради выполните 1-ое действие. (На закрытой доске 1 ученик.)

Итак, какой ответ получился? Все ли получили такой ответ? Какое действие необходимо выполнить вторым? Можно ли выполнить одновременно сложение и вычитание алгебраических дробей? Не повлияет ли это на результат?

Пожалуйста, выполните 2 действие, свой ответ сверьте с ответом на доске. (Работа в парах ).

3. Задание группам. Решите уравнение: -2х=+

Каким алгоритмом пользовались при решении? (формулируют, вывесить на доску. Рассмотреть различные способы решения )

4. - Решите равнение: =0. В чем отличие данного уравнения от предыдущего? (в знаменателе переменная). Знаете способ его решения? (Нет).

3. Выявление причины затруднения и постановка цели деятельности

Цель этапа:

1) организовать коммуникативное взаимодействие, в ходе которого выявляется и фиксируется отличительное свойство задания, вызвавшего затруднение в учебной деятельности;

2) согласовать цель и тему урока.

Организация учебного процесса на этапе 3:

Что собою представляет левая часть данного уравнения? Что собою представляет правая часть данного уравнения? Как называются уравнения такого вида? (Рациональное уравнение)

Тема. Цель. (Ученики формулируют сами. )

Так какое уравнение называют рациональным? (учащиеся формулируют ) Сравните с определением в учебнике.

4. Построение проекта выхода из затруднения

Цель этапа:

1) организовать коммуникативное взаимодействие для построения нового способа действия, устраняющего причину выявленного затруднения;

2) зафиксировать новый способ действия в знаковой, вербальной форме и с помощью алгоритма.

Организация учебного процесса на этапе 4:

Как вы думаете, почему возникло затруднение при решении заданного уравнения? (Не знаем способы его решения.)

Какие предложения у Вас появились? (Воспользоваться свойством равенства нулю дроби: (х-9) не может быть равно нулю, поэтому (2х-10) равно 0, откуда находим х=5.)

Задание группам. Решите уравнение:

= -

-

Каким алгоритмом решения вы пользовались? (что и в начале урока).

Есть ли отличие при решении данного рационального уравнения от того, которое было решено в начале урока? (Да, необходимо помнить о том, что знаменатель дроби не может быть равен нулю, то есть найти область допустимых значений переменной.)

Нужно ли эту особенность внести в алгоритм решения рациональных уравнений? (Конечно.)

- 1) Разложить знаменатель на множители.

2) Найти область допустимых значений переменной.

3) Привести дроби к общему знаменателю в левой и правой частях уравнения.

4) Воспользоваться правилами:

а) равенства дроби нулю;

б) свойствами пропорции;

в) равенства дробей.

Сформулируйте алгоритм решения рациональных уравнений. (Алгоритм вывесить на доску.)

6. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону

Цель этапа:

проверить своё умение применять новое учебное содержание в типовых условиях на основе сопоставления своего решения с эталоном для самопроверки.

Организация учебного процесса на этапе 6:

Работы проверяются по эталону. Ошибки исправляются, анализируются, выясняется их причина.

7. Включение в систему знаний и повторение

Цель этапа:

Тренировать навыки использования нового содержания совместно с ранее изученным: решение задач с помощью системы уравнений;

Организация учебного процесса на этапе 7:

№241.(Устно.)

8. Рефлексия деятельности на уроке

Цель этапа:

1) зафиксировать новое содержание, изученное на уроке;

2) оценить собственную деятельность на уроке;

3) поблагодарить одноклассников, которые помогли получить результат урока;

4) зафиксировать неразрешённые затруднения как направления будущей учебной деятельности;

5) обсудить и записать домашнее задание.

Организация учебного процесса на этапе 8:

– Что нового узнали на уроке?

– Что использовали для «открытия» нового знания?

– Проанализируйте свою работу на уроке.

Домашнее задание

1. Общие положения

1.1. С целью поддержания деловой репутации и обеспечения выполнения норм федерального законодательства ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика» (далее – Компания) считает важнейшей задачей обеспечение легитимности обработки и безопасности персональных данных субъектов в бизнес-процессах Компании.

1.2. Для решения данной задачи в Компании введена, функционирует и проходит периодический пересмотр (контроль) система защиты персональных данных.

1.3. Обработка персональных данных в Компании основана на следующих принципах:

Законности целей и способов обработки персональных данных и добросовестности;

Соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям Компании;

Соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов обработки персональных данных целям обработки персональных данных;

Достоверности персональных данных, их актуальности и достаточности для целей обработки, недопустимости обработки избыточных по отношению к целям сбора персональных данных;

Легитимности организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных;

Непрерывности повышения уровня знаний работников Компании в сфере обеспечения безопасности персональных данных при их обработке;

Стремления к постоянному совершенствованию системы защиты персональных данных.

2. Цели обработки персональных данных

2.1. В соответствии с принципами обработки персональных данных, в Компании определены состав и цели обработки.

Цели обработки персональных данных:

Заключение, сопровождение, изменение, расторжение трудовых договоров, которые являются основанием для возникновения или прекращения трудовых отношений между Компанией и ее работниками;

Предоставление портала, сервисов личного кабинета для учеников, родителей и учителей;

Хранение результатов обучения;

Исполнение обязательств, предусмотренных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами;

3. Правила обработки персональных данных

3.1. В Компании осуществляется обработка только тех персональных данных, которые представлены в утвержденном Перечне персональных данных, обрабатываемых в ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика»

3.2. В Компании не допускается обработка следующих категорий персональных данных:

Расовая принадлежность;

Политические взгляды;

Философские убеждения;

О состоянии здоровья;

Состояние интимной жизни;

Национальная принадлежность;

Религиозные убеждения.

3.3. В Компании не обрабатываются биометрические персональные данные (сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность).

3.4. В Компании не осуществляется трансграничная передача персональных данных (передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу).

3.5. В Компании запрещено принятие решений относительно субъектов персональных данных на основании исключительно автоматизированной обработки их персональных данных.

3.6. В Компании не осуществляется обработка данных о судимости субъектов.

3.7. Компания не размещает персональные данные субъекта в общедоступных источниках без его предварительного согласия.

4. Реализованные требования по обеспечению безопасности персональных данных

4.1. С целью обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в Компании реализуются требования следующих нормативных документов РФ в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных:

Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. N 1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных";

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 г. №687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»;

Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 N 21 "Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных";

Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных (утверждена заместителем директора ФСТЭК России 15.02.2008 г.);

Методика определения актуальных угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных (утверждена заместителем директора ФСТЭК России 14.02.2008 г.).

4.2. Компания проводит оценку вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных и определяет угрозы безопасности персональных данных. В соответствии с выявленными актуальными угрозами Компания применяет необходимые и достаточные организационные и технические меры, включающие в себя использование средств защиты информации, обнаружение фактов несанкционированного доступа, восстановление персональных данных, установление правил доступа к персональным данным, а также контроль и оценку эффективности применяемых мер.

4.3. В Компании назначены лица, ответственные за организацию обработки и обеспечения безопасности персональных данных.

4.4. Руководство Компании осознает необходимость и заинтересовано в обеспечении должного как с точки зрения требований нормативных документов РФ, так и обоснованного с точки зрения оценки рисков для бизнеса уровня безопасности персональных данных, обрабатываемых в рамках выполнения основной деятельности Компании.

Давайте познакомимся с рациональными и дробными рациональными уравнениями, дадим их определение, приведем примеры, а также разберем наиболее распространенные типы задач.

Yandex.RTB R-A-339285-1

Рациональное уравнение: определение и примеры

Знакомство с рациональными выражениями начинается в 8 классе школы. В это время на уроках алгебры учащиеся все чаще начинают встречать задания с уравнениями, которые содержат рациональные выражения в своих записях. Давайте освежим в памяти, что это такое.

Определение 1

Рациональное уравнение – это такое уравнение, в обеих частях которого содержатся рациональные выражения.

В различных пособиях можно встретить еще одну формулировку.

Определение 2

Рациональное уравнение – это такое уравнение, запись левой части которого содержит рациональное выражение, а правая – нуль.

Определения, которые мы привели для рациональных уравнений, являются равнозначными, так как говорят об одно и том же. Подтверждает правильность наших слов тот факт, что для любых рациональных выражений P и Q уравнения P = Q и P − Q = 0 будут равносильными выражениями.

А теперь обратимся к примерам.

Пример 1

Рациональные уравнения:

x = 1 , 2 · x − 12 · x 2 · y · z 3 = 0 , x x 2 + 3 · x - 1 = 2 + 2 7 · x - a · (x + 2) , 1 2 + 3 4 - 12 x - 1 = 3 .

Рациональные уравнения точно также, как и уравнения других видов, могут содержать любое количество переменных от 1 до нескольких. Для начала мы рассмотрим простые примеры, в которых уравнения будут содержать только одну переменную. А затем начнем постепенно усложнять задачу.

Рациональные уравнения делятся на две большие группы: целые и дробные. Посмотрим, какие уравнения будут относиться к каждой из групп.

Определение 3

Рациональное уравнение будет являться целым в том случае, если в записи левой и правой его частей содержатся целые рациональные выражения.

Определение 4

Рациональное уравнение будет являться дробным в том случае, если одна или обе его части содержат дробь.

Дробно рациональные уравнения в обязательном порядке содержат деление на переменную или же переменная имеется в знаменателе. В записи целых уравнений такого деления нет.

Пример 2

3 · x + 2 = 0 и (x + y) · (3 · x 2 − 1) + x = − y + 0 , 5 – целые рациональные уравнения. Здесь обе части уравнения представлены целыми выражениями.

1 x - 1 = x 3 и x: (5 · x 3 + y 2) = 3: (x − 1) : 5 – это дробно рациональные уравнения.

К числу целых рациональных уравнений можно отнести линейные и квадратные уравнения.

Решение целых уравнений

Решение таких уравнений обычно сводится к преобразованию их в равносильные алгебраические уравнения. Достичь этого можно путем проведения равносильных преобразований уравнений в соответствии со следующим алгоритмом:

- сначала получим ноль в правой части уравнения, для этого на необходимо перенести выражение, которое находится в правой части уравнения, в его левую часть и поменять знак;

- затем преобразуем выражение в левой части уравнения в многочлен стандартного вида.

Мы должны получить алгебраическое уравнение. Это уравнение будет равносильным по отношению к исходному уравнению. Легкие случаи позволяют нам для решения задачи свести целое уравнение с линейному или квадратному. В общем случае мы решаем алгебраическое уравнение степени n .

Пример 3

Необходимо найти корни целого уравнения 3 · (x + 1) · (x − 3) = x · (2 · x − 1) − 3 .

Решение

Проведем преобразование исходного выражения с целью получить равносильное ему алгебраическое уравнение. Для этого произведем перенос выражения, содержащегося в правой части уравнения, в левую часть и заменим знак на противоположный. В итоге получим: 3 · (x + 1) · (x − 3) − x · (2 · x − 1) + 3 = 0 .

Теперь проведем преобразование выражения, которое находится в левой части в многочлен стандартного вида и произведем необходимые действия с этим многочленом:

3 · (x + 1) · (x − 3) − x · (2 · x − 1) + 3 = (3 · x + 3) · (x − 3) − 2 · x 2 + x + 3 = = 3 · x 2 − 9 · x + 3 · x − 9 − 2 · x 2 + x + 3 = x 2 − 5 · x − 6

У нас получилось свести решение исходного уравнения к решению квадратного уравнения вида x 2 − 5 · x − 6 = 0 . Дискриминант этого уравнения положительный: D = (− 5) 2 − 4 · 1 · (− 6) = 25 + 24 = 49 . Это значит, действительных корней будет два. Найдем их, воспользовавшись формулой корней квадратного уравнения:

x = - - 5 ± 49 2 · 1 ,

x 1 = 5 + 7 2 или x 2 = 5 - 7 2 ,

x 1 = 6 или x 2 = - 1

Проверим верность корней уравнения, которые мы нашли в ходе решения. Для этого числа, которые мы получили, подставим в исходное уравнение: 3 · (6 + 1) · (6 − 3) = 6 · (2 · 6 − 1) − 3 и 3 · (− 1 + 1) · (− 1 − 3) = (− 1) · (2 · (− 1) − 1) − 3 . В первом случае 63 = 63 , во втором 0 = 0 . Корни x = 6 и x = − 1 действительно являются корнями уравнения, данного в условии примера.

Ответ: 6 , − 1 .

Давайте разберем, что значит «степень целого уравнения». С этим термином мы будем часто встречаться в тех случаях, когда нам надо будет представить целое уравнение в виде алгебраического. Дадим определение понятию.

Определение 5

Степень целого уравнения – это степень алгебраического уравнения, равносильного исходному целому уравнению.

Если посмотреть на уравнения из примера, приведенного выше, можно установить: степень данного целого уравнения вторая.

Если бы наш курс ограничивался решением уравнений второй степени, то рассмотрение темы на этом можно было бы закончить. Но все не так просто. Решение уравнений третьей степени сопряжено с трудностями. А для уравнений выше четвертой степени и вовсе не существует общих формул корней. В связи с этим решение целых уравнений третьей, четвертой и других степеней требует от нас применения целого ряда других приемов и методов.

Чаще прочих используется подход к решению целых рациональных уравнений, который основан на методе разложения на множители. Алгоритм действий в этом случае следующий:

- переносим выражение из правой части в левую с тем, чтобы в правой части записи остался нуль;

- представляем выражение в левой части как произведение множителей, а затем переходим к совокупности нескольких более простых уравнений.

Найдите решение уравнения (x 2 − 1) · (x 2 − 10 · x + 13) = 2 · x · (x 2 − 10 · x + 13) .

Решение

Переносим выражение из правой части записи в левую с противоположным знаком: (x 2 − 1) · (x 2 − 10 · x + 13) − 2 · x · (x 2 − 10 · x + 13) = 0 . Преобразование левой части в многочлен стандартного вида нецелесообразно в связи с тем, что это даст нам алгебраическое уравнение четвертой степени: x 4 − 12 · x 3 + 32 · x 2 − 16 · x − 13 = 0 . Легкость преобразования не оправдывает всех сложностей с решением такого уравнения.

Намного проще пойти другим путем: вынесем за скобки общий множитель x 2 − 10 · x + 13 . Так мы придем к уравнению вида (x 2 − 10 · x + 13) · (x 2 − 2 · x − 1) = 0 . Теперь заменим полученное уравнение совокупностью двух квадратных уравнений x 2 − 10 · x + 13 = 0 и x 2 − 2 · x − 1 = 0 и найдем их корни через дискриминант: 5 + 2 · 3 , 5 - 2 · 3 , 1 + 2 , 1 - 2 .

Ответ: 5 + 2 · 3 , 5 - 2 · 3 , 1 + 2 , 1 - 2 .

Точно также мы можем использовать метод введения новой переменной. Этот метод позволяет нам переходить к равносильным уравнениям со степенями ниже, чем были степени в исходном целом уравнении.

Пример 5

Есть ли корни у уравнения (x 2 + 3 · x + 1) 2 + 10 = − 2 · (x 2 + 3 · x − 4) ?

Решение

Если мы сейчас попробуем свести целое рациональное уравнение к алгебраическому, то получим уравнение 4 степени, которое не имеет рациональных корней. Потому нам будет проще пойти другим путем: ввести новую переменную у, которая заменит в уравнении выражение x 2 + 3 · x .

Теперь мы будем работать с целым уравнением (y + 1) 2 + 10 = − 2 · (y − 4) . Перенесем правую часть уравнения в левую с противоположным знаком и проведем необходимые преобразования. Получим: y 2 + 4 · y + 3 = 0 . Найдем корни квадратного уравнения: y = − 1 и y = − 3 .

Теперь проведем обратную замену. Получим два уравнения x 2 + 3 · x = − 1 и x 2 + 3 · x = − 3 . Перепишем их как x 2 + 3 · x + 1 = 0 и x 2 + 3 · x + 3 = 0 . Используем формулу корней квадратного уравнения для того, чтобы найти корни первого уравнения из полученных: - 3 ± 5 2 . Дискриминант второго уравнения отрицательный. Это значит, что действительных корней у второго уравнения нет.

Ответ: - 3 ± 5 2

Целые уравнения высоких степеней попадаются в задачах достаточно часто. Пугаться их не нужно. Нужно быть готовым применить нестандартный метод их решения, в том числе и ряд искусственных преобразований.

Решение дробно рациональных уравнений

Начнем рассмотрение этой подтемы мы с алгоритма решения дробно рациональных уравнений вида p (x) q (x) = 0 , где p (x) и q (x) – целые рациональные выражения. Решение остальных дробно рациональных уравнений всегда можно свести к решению уравнений указанного вида.

В основу наиболее употребимого метода решения уравнений p (x) q (x) = 0 положено следующее утверждение: числовая дробь u v , где v – это число, которое отлично от нуля, равна нулю только в тех случаях, когда числитель дроби равен нулю. Следуя логике приведенного утверждения мы можем утверждать, что решение уравнения p (x) q (x) = 0 может быть сведено в выполнению двух условий: p (x) = 0 и q (x) ≠ 0 . На этом построен алгоритм решения дробных рациональных уравнений вида p (x) q (x) = 0:

- находим решение целого рационального уравнения p (x) = 0 ;

- проверяем, выполняется ли для корней, найденных в ходе решения, условие q (x) ≠ 0 .

Если это условие выполняется, то найденный корень Если нет, то корень не является решением задачи.

Пример 6

Найдем корни уравнения 3 · x - 2 5 · x 2 - 2 = 0 .

Решение

Мы имеем дело с дробным рациональным уравнением вида p (x) q (x) = 0 , в котором p (x) = 3 · x − 2 , q (x) = 5 · x 2 − 2 = 0 . Приступим к решению линейного уравнения 3 · x − 2 = 0 . Корнем этого уравнения будет x = 2 3 .

Проведем проверку найденного корня, удовлетворяет ли он условию 5 · x 2 − 2 ≠ 0 . Для этого подставим числовое значение в выражение. Получим: 5 · 2 3 2 - 2 = 5 · 4 9 - 2 = 20 9 - 2 = 2 9 ≠ 0 .

Условие выполняется. Это значит, что x = 2 3 является корнем исходного уравнения.

Ответ: 2 3 .

Есть еще один вариант решения дробных рациональных уравнений p (x) q (x) = 0 . Вспомним, что это уравнение равносильно целому уравнению p (x) = 0 на области допустимых значений переменной x исходного уравнения. Это позволяет нам использовать следующий алгоритм в решении уравнений p (x) q (x) = 0:

- решаем уравнение p (x) = 0 ;

- находим область допустимых значений переменной x ;

- берем корни, которые лежат в области допустимых значений переменной x , в качестве искомых корней исходного дробного рационального уравнения.

Решите уравнение x 2 - 2 · x - 11 x 2 + 3 · x = 0 .

Решение

Для начала решим квадратное уравнение x 2 − 2 · x − 11 = 0 . Для вычисления его корней мы используем формулу корней для четного второго коэффициента. Получаем D 1 = (− 1) 2 − 1 · (− 11) = 12 , и x = 1 ± 2 3 .

Теперь мы можем найти ОДЗ переменной x для исходного уравнения. Это все числа, для которых x 2 + 3 · x ≠ 0 . Это то же самое, что x · (x + 3) ≠ 0 , откуда x ≠ 0 , x ≠ − 3 .

Теперь проверим, входят ли полученные на первом этапе решения корни x = 1 ± 2 3 в область допустимых значений переменной x . Мы видим, что входят. Это значит, что исходное дробное рациональное уравнение имеет два корня x = 1 ± 2 3 .

Ответ: x = 1 ± 2 3

Второй описанный метод решения проще первого в случаях, когда легко находится область допустимых значений переменной x , а корни уравнения p (x) = 0 иррациональные. Например, 7 ± 4 · 26 9 . Корни могут быть и рациональными, но с большим числителем или знаменателем. Например, 127 1101 и − 31 59 . Это позволяет сэкономить время на проведении проверки условия q (x) ≠ 0 : намного проще исключить корни, которые не подходят, по ОДЗ.

В тех случаях, когда корни уравнения p (x) = 0 целые, целесообразнее использовать первый из описанных алгоритмов решения уравнений вида p (x) q (x) = 0 . Быстрее сразу находить корни целого уравнения p (x) = 0 , после чего проверять, выполняется ли для них условие q (x) ≠ 0 , а не находить ОДЗ, после чего решать уравнение p (x) = 0 на этой ОДЗ. Это связано с тем, что в таких случаях сделать проверку обычно проще, чем найти ОДЗ.

Пример 8

Найдите корни уравнения (2 · x - 1) · (x - 6) · (x 2 - 5 · x + 14) · (x + 1) x 5 - 15 · x 4 + 57 · x 3 - 13 · x 2 + 26 · x + 112 = 0 .

Решение

Начнем с рассмотрения целого уравнения (2 · x − 1) · (x − 6) · (x 2 − 5 · x + 14) · (x + 1) = 0 и нахождения его корней. Для этого применим метод решения уравнений через разложение на множители. Получается, что исходное уравнение равносильно совокупности четырех уравнений 2 · x − 1 = 0 , x − 6 = 0 , x 2 − 5 · x + 14 = 0 , x + 1 = 0 , из которых три линейных и одно квадратное. Находим корни: из первого уравнения x = 1 2 , из второго – x = 6 , из третьего – x = 7 , x = − 2 , из четвертого – x = − 1 .

Проведем проверку полученных корней. Определить ОДЗ в данном случае нам сложно, так как для этого придется провести решение алгебраического уравнения пятой степени. Проще будет проверить условие, по которому знаменатель дроби, которая находится в левой части уравнения, не должен обращаться в нуль.

По очереди подставим корни на место переменной х в выражение x 5 − 15 · x 4 + 57 · x 3 − 13 · x 2 + 26 · x + 112 и вычислим его значение:

1 2 5 − 15 · 1 2 4 + 57 · 1 2 3 − 13 · 1 2 2 + 26 · 1 2 + 112 = = 1 32 − 15 16 + 57 8 − 13 4 + 13 + 112 = 122 + 1 32 ≠ 0 ;

6 5 − 15 · 6 4 + 57 · 6 3 − 13 · 6 2 + 26 · 6 + 112 = 448 ≠ 0 ;

7 5 − 15 · 7 4 + 57 · 7 3 − 13 · 7 2 + 26 · 7 + 112 = 0 ;

(− 2) 5 − 15 · (− 2) 4 + 57 · (− 2) 3 − 13 · (− 2) 2 + 26 · (− 2) + 112 = − 720 ≠ 0 ;

(− 1) 5 − 15 · (− 1) 4 + 57 · (− 1) 3 − 13 · (− 1) 2 + 26 · (− 1) + 112 = 0 .

Проведенная проверка позволяет нам установить, что корнями исходного дробного рацинального уравнения являются 1 2 , 6 и − 2 .

Ответ: 1 2 , 6 , - 2

Пример 9

Найдите корни дробного рационального уравнения 5 · x 2 - 7 · x - 1 · x - 2 x 2 + 5 · x - 14 = 0 .

Решение

Начнем работу с уравнением (5 · x 2 − 7 · x − 1) · (x − 2) = 0 . Найдем его корни. Нам проще представить это уравнение как совокупность квадратного и линейного уравнений 5 · x 2 − 7 · x − 1 = 0 и x − 2 = 0 .

Используем формулу корней квадратного уравнения для поиска корней. Получаем из первого уравнения два корня x = 7 ± 69 10 , а из второго x = 2 .

Подставлять значение корней в исходное уравнение для проверки условий нам будет достаточно сложно. Проще будет определить ОДЗ переменной x . В данном случае ОДЗ переменной x – это все числа, кроме тех, для которых выполняется условие x 2 + 5 · x − 14 = 0 . Получаем: x ∈ - ∞ , - 7 ∪ - 7 , 2 ∪ 2 , + ∞ .

Теперь проверим, принадлежат ли найденные нами корни к области допустимых значений переменной x .

Корни x = 7 ± 69 10 - принадлежат, поэтому, они являются корнями исходного уравнения, а x = 2 – не принадлежит, поэтому, это посторонний корень.

Ответ: x = 7 ± 69 10 .

Разберем отдельно случаи, когда в числителе дробного рационального уравнения вида p (x) q (x) = 0 находится число. В таких случаях, если в числителе находится число, отличное от нуля, то уравнение не будет иметь корней. Если это число будет равно нулю, то корнем уравнения будет любое число из ОДЗ.

Пример 10

Решите дробное рациональное уравнение - 3 , 2 x 3 + 27 = 0 .

Решение

Данное уравнение не будет иметь корней, так как в числителе дроби из левой части уравнения находится отличное от нуля число. Это значит, что ни при каких значениях x значение приведенной в условии задачи дроби не будет равняться нулю.

Ответ: нет корней.

Пример 11

Решите уравнение 0 x 4 + 5 · x 3 = 0 .

Решение

Так как в числителе дроби находится нуль, решением уравнения будет любое значение x из ОДЗ переменной x .

Теперь определим ОДЗ. Оно будет включать все значения x , при которых x 4 + 5 · x 3 ≠ 0 . Решениями уравнения x 4 + 5 · x 3 = 0 являются 0 и − 5 , так как, это уравнение равносильно уравнению x 3 · (x + 5) = 0 , а оно в свою очередь равносильно совокупности двух уравнений x 3 = 0 и x + 5 = 0 , откуда и видны эти корни. Мы приходим к тому, что искомой областью допустимых значений являются любые x , кроме x = 0 и x = − 5 .

Получается, что дробное рациональное уравнение 0 x 4 + 5 · x 3 = 0 имеет бесконечное множество решений, которыми являются любые числа кроме нуля и - 5 .

Ответ: - ∞ , - 5 ∪ (- 5 , 0 ∪ 0 , + ∞

Теперь поговорим о дробных рациональных уравнениях произвольного вида и методах их решения. Их можно записать как r (x) = s (x) , где r (x) и s (x) – рациональные выражения, причем хотя бы одно из них дробное. Решение таких уравнений сводится к решению уравнений вида p (x) q (x) = 0 .

Мы уже знаем, что мы можем получить равносильное уравнение при переносе выражения из правой части уравнения в левое с противоположным знаком. Это значит, что уравнение r (x) = s (x) равносильно уравнение r (x) − s (x) = 0 . Также мы уже разобрали способы преобразования рационального выражения в рациональную дробь. Благодаря этому мы без труда можем преобразовать уравнение r (x) − s (x) = 0 в тождественную ему рациональную дробь вида p (x) q (x) .

Так мы переходим от исходного дробного рационального уравнения r (x) = s (x) к уравнению вида p (x) q (x) = 0 , решать которые мы уже научились.

Следует учитывать, что при проведении переходов от r (x) − s (x) = 0 к p (x) q (x) = 0 , а затем к p (x) = 0 мы можем не учесть расширения области допустимых значений переменной x .

Вполне реальна ситуация, когда исходное уравнение r (x) = s (x) и уравнение p (x) = 0 в результате преобразований перестанут быть равносильными. Тогда решение уравнения p (x) = 0 может дать нам корни, которые будут посторонними для r (x) = s (x) . В связи с этим в каждом случае необходимо проводить проверку любым из описанных выше способов.

Чтобы облегчить вам работу по изучению темы, мы обобщили всю информацию в алгритм решения дробного рационального уравнения вида r (x) = s (x) :

- переносим выражение из правой части с противоположным знаком и получаем справа нуль;

- преобразуем исходное выражение в рациональную дробь p (x) q (x) , последовательно выполняя действия с дробями и многочленами;

- решаем уравнение p (x) = 0 ;

- выявляем посторонние корни путем проверки их принадлежности ОДЗ или методом подстановки в исходное уравнение.

Визуально цепочка действий будет выглядеть следующим образом:

r (x) = s (x) → r (x) - s (x) = 0 → p (x) q (x) = 0 → p (x) = 0 → о т с е и в а н и е п о с т о р о н н и х к о р н е й

Пример 12

Решите дробное рациональное уравнение x x + 1 = 1 x + 1 .

Решение

Перейдем к уравнению x x + 1 - 1 x + 1 = 0 . Преобразуем дробное рациональное выражение в левой части уравнения к виду p (x) q (x) .

Для этого нам придется привести рациональные дроби к общему знаменателю и упростить выражение:

x x + 1 - 1 x - 1 = x · x - 1 · (x + 1) - 1 · x · (x + 1) x · (x + 1) = = x 2 - x - 1 - x 2 - x x · (x + 1) = - 2 · x - 1 x · (x + 1)

Для того, чтобы найти корни уравнения - 2 · x - 1 x · (x + 1) = 0 , нам необходимо решить уравнение − 2 · x − 1 = 0 . Получаем один корень x = - 1 2 .

Нам осталось выполнить проверку любым из методов. Рассмотрим их оба.

Подставим полученное значение в исходное уравнение. Получим - 1 2 - 1 2 + 1 = 1 - 1 2 + 1 . Мы пришли к верному числовому равенству − 1 = − 1 . Это значит, что x = − 1 2 является корнем исходного уравнения.

Теперь проведем проверку через ОДЗ. Определим область допустимых значений переменной x . Это будет все множество чисел, за исключением − 1 и 0 (при x = − 1 и x = 0 обращаются в нуль знаменатели дробей). Полученный нами корень x = − 1 2 принадлежит ОДЗ. Это значит, что он является корнем исходного уравнения.

Ответ: − 1 2 .

Пример 13

Найдите корни уравнения x 1 x + 3 - 1 x = - 2 3 · x .

Решение

Мы имеем дело с дробным рациональным уравнением. Следовательно, будем действовать по алгоритму.

Перенесем выражение из правой части в левую с противоположным знаком: x 1 x + 3 - 1 x + 2 3 · x = 0

Проведем необходимые преобразования: x 1 x + 3 - 1 x + 2 3 · x = x 3 + 2 · x 3 = 3 · x 3 = x .

Приходим к уравнению x = 0 . Корень этого уравнения – нуль.

Проверим, не является ли этот корень посторонним для исходного уравнения. Подставим значение в исходное уравнение: 0 1 0 + 3 - 1 0 = - 2 3 · 0 . Как видите, полученное уравнение не имеет смысла. Это значит, что 0 – это посторонний корень, а исходное дробное рациональное уравнение корней не имеет.

Ответ: нет корней.

Если мы не включили в алгоритм другие равносильные преобразования, то это вовсе не значит, что ими нельзя пользоваться. Алгоритм универсален, но он создан для того, чтобы помогать, а не ограничивать.

Пример 14

Решите уравнение 7 + 1 3 + 1 2 + 1 5 - x 2 = 7 7 24

Решение

Проще всего будет решить приведенное дробное рациональное уравнение согласно алгоритму. Но есть и другой путь. Рассмотрим его.

Отнимем от правой и левой частей 7 , получаем: 1 3 + 1 2 + 1 5 - x 2 = 7 24 .

Отсюда можно заключить, что выражение в знаменателе левой части должно быть равно числу, обратному числу из правой части, то есть, 3 + 1 2 + 1 5 - x 2 = 24 7 .

Вычтем из обеих частей 3: 1 2 + 1 5 - x 2 = 3 7 . По аналогии 2 + 1 5 - x 2 = 7 3 , откуда 1 5 - x 2 = 1 3 , и дальше 5 - x 2 = 3 , x 2 = 2 , x = ± 2

Проведем проверку для того, чтобы установить, являются ли найденные корни корнями исходного уравнения.

Ответ: x = ± 2

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter

Ответ: 0

Ответ: 0

В.

В. Г.

Г.

2)

2)

3)

3)

.

Какие из них не имеют смысл при у = 2?

.

Какие из них не имеют смысл при у = 2? имеет корни:

имеет корни: В.

В.

имеет корни:

имеет корни: 2)

2)

3)

3)

Какие из них не имеют смысл при х = 0?

Какие из них не имеют смысл при х = 0? имеет корни:

имеет корни: Б.

Б.

В.

В. имеет корни:

имеет корни: