Монгольские племена, искони граничат с Китаем на юге, по необходимости должны были иметь тесную связь с государством сим; и потому с вопросом о их народности следовало преимущественно обратиться к китайским источникам.

Китайские источники, о которых выше упомянуто, заключаются в династийных Историях, в государственной статистике и государственной летописи.

Первобытные монголы были тунгусы, пришедшие в южную Монголию с Амура, что ниже увидим из тех мест, в которых летопись кратко упоминает о них.

Еще во времена древней династии Чжеу, в стране, заключающей в себе названия маньчжурские губернии Гиринь и Хэ-лун-гян, царствовал Дом Сушень.

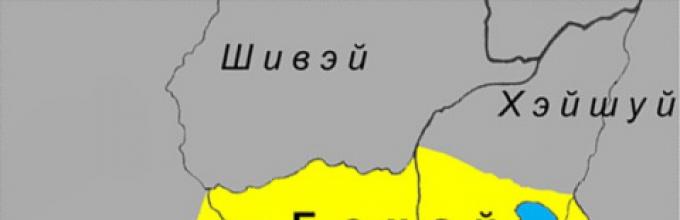

С небольшим за два века до Р. Х. место его заступил Дом Илоу, который в четвертом столетии по Р. Х. переименовался Уги и разделился на сем больших айманей. В шестом столетии из семи угискнх айманей усилился Черпоречный аймань, Хэй-шуй-бу, а в начале седьмого столетия он отделился от Уги, принял народное название Черноречного Мохэ, Хэй-шуй-мохэ, и в непродолжительном времени разделился на шестнадцать новых айманей. В сие время Мохэ на юге смежен был с царством Бохай, на западе с народом ши-вэй.

В восьмом столетии бохайский государь покорил их под свою власть, а в начале девятого столетия один из шестнадцати Мохэскнх айманей, называемый Татань, ушел в южную Монголию и осел на северной стороне хребта Инь-шань. Татань есть маньчжурское слово, зн. шалаш. Мохэ есть название владетельного Дома и народа его. Мохэсцы обитали по обеим сторонам Амура, от Аргуни до Вост. океана. Земли солонов и дахуров по реке Нопь-мурэнь принадлежали мохэсцам.

Сей-то Дом Татань в 966 году, т. е. чрез полтора столетия по приходе его в Южную Монголию, представил дань императору Тхай-цау, основателю династии Сун.Во второе лето правления Цзин-дэ девять гатаньских поколений представили дань Дому Кидань. Второе лето правления Цзин-дэ соответствует 1005 году по Р. Х. Дом Кидань с 915 года владел всею Монголиею; следовательно, татаньские поколения находились под его зависимостью. Из его места открывается: 1-е, что аймань Татань, первоначально состоявшийся из одних родов, через два столетия по переселении, в состоянии был разделиться на девять айманей, но еще был столь силен, чтобы не признавать верховной власти киданей над собою; 2-е, что татаньцы во все это время кочевали по северную сторону хребта Инь-шань; потому что Халка в первой половине девятого столетия еще находилась под ойхорами, исключая восточной части под шивейцами; по падении же ойхоров остались в Халке поколения Юйгю-люй и Шнвэй, оба под зависимостью Киданей.

В пятое лето правления Шао-хин Дом Гинь объявил войну монголам. Монголы обитали от Нючженей к северу. При династии Тхон они составляли поколение Мын-гу; назывались также Мын-гу-сы. Это были люди сильные, мужественные, искусные в боях; могли видеть в темноте ночи; брони делали из моржевой кожи, непроницаемой для стрел. Государь Дома Гинь предписал темнику Хишаху идти с войском на них. Пятое лето правления Шао-хин соответствует 1135 году по Р. Х. Дом Гинь основал империю в 1113 году, по ниспровержении Дома Кидань; а по происшествии 20 лет вынужден был объявить войну монголам. Из слов: монголы обитали от Нючженей к северу и пр. открывается: 1) что татаньцы в начале XII века перешли от хребта Инь-шань в Халку, которая в отношении к Южной Монголии, уже завоеванной нючженями, лежала на севере; 2) что в числе родов, первоначально составлявших Татаньский аймань, давно находился Дом Монгол, и что сей Дом, по своему могуществу, впоследствии избран был главой татаньских поколений; потому что в сем месте народное название Татань заменено названием Дома Монгол, и Нючжени имели дела с ним, как представителем всего татаньского народа. Хи-цзун,третий государь из Дома Гинь, по вступлении на престол в 1135 году, немедленно отправил войско против монголов, вероятно с той целью, чтобы с одной стороны вытеснить их из Халки, а с другой, приостановить напор диверсии с севера, придать более силы своим военным действиям в юге. В сие время Дом Гинь уже покорил Китай с севера до Желтой реки, и две армии его действовали на южной стороне сей реки, одна в Хэ-нань, другая в Шань-си.«В девятое лето правления Шао-хин монголы неожиданно напали на войско Дома Гинь у гор Хай-лин, и совершенно разбили. Хушаху, полководец Дома Гинь, воюя с монголами,издержал съестные припасы и пошел в обратный путь. Монголы, преследуя его,неожиданнонапали и совершенно разбили войско его у гор Хай-лин». Девятое лето правления Шао-хин соответствует 1139 году по Р. Х. Хушаху четыре года стоял против монголов. В прошлом 1138 году открыты были мирные переговоры между Домом Гинт и Южным Китаем, а в настоящем году война была возобновлена с большею силою. Монголы не воевали ли с нючженями как наемные союзники Южного Китая? По времени и обстоятельствам войны это кажется очень вероятным. «В семнадцатое лето правления Шао-хин Дом, Гинь и Монголы заключили мир. В прошлое время, как казнили Даланя, то сын его с подданными отца отложился от Нючженей и вступил в союз с монголами. Сие обстоятельство наипаче усилило монголов. Нючженский полководец Учжу, посланный для усмирения их, в продолжение нескольких лет не мог покорить их, почему заключил с ними мир, по которому уступлены были монголам 27 укрепленных селений на северной стороне реки Си-пьхин-хэ, и положено ежегодно доставлять им (монголам) большое количество рогатого скота, риса и бобов; сверх сего монгольскому старейшине предложен титул мынфусского царя, но он не принял сего титула, а дал своему царству наименование Великий Мын-гу, т. е. Монгол. Ныне заключили мир и ежегодно доставляли великое множество вещей. После сего монгольский старейшина сам принял титул Цзу-юань-хуан-ди; правление переименовал тьхань-хин».

Семнадцатое лето правления Шао-хин соответствует 1147 году по Р. Х. Далань имел главное начальство над восточною нючженскою армиею в Хэ-нань. При открывшихся мирных переговорах в 1138 году, он с князьями Фулуху и Элугапь полагал возвратить Дому Сун страну Хэ-инь. Учжу, управлявший западною Нючженскою армиею в Шань-си, подозревал Даланя и Фулуху в тайных сношениях с Домом Сун и донес государю. Мирные переговоры были прерваны, и Учжу в 1139 году получил главное начальство над армией в Хэ-нань с предписанием продолжать войну. Фулуху и Далань составили заговор произвести бунт, но злоумышление их открыто. Фулуху и Элугань преданы казни, а Далань, как владетельный князь, освобожден от суда и переведен к другой должности. Огорченный неуважением заслуг его, оказанных при основании царства Гинь, он опять замышлял произвести бунт, но замысел его также открыт был и Далань убит в побеге на юг. Учжу счастливо кончил войну в Южном Китае и в 1141 году заключил мир, по которому Дом Сунь уступил Нючженям Хэ-нань, и признал себя вассалом их. В следующем 1142 году Учжу принял главное начальство над войсками против монголов, и, потеряв пять лет в безуспешной войне, кончил ее невыгодным миром. Впрочем не должно тягостные условия сего мира принимать в прямом смысле. Глава монголов, титулясь в татаньских поколениях верховным ханом или императором,в письменных сношениях с Домом Гинь подписывался вассалом его; а Дом Гинь за такую уступчивость ежегодно производил ему большую плату скотом, рисом и бобами. Это искони доныне есть самое обыкновенное дело в китайской политике. Итак, происхождение монгольского народа и Дома Монгол, от которого сей народ получил народное название, суть две вещи совершенно различные между собою. Начало монгольского народа восходит слишком за 23 столетий до Р. Х.; Дом Монгол, напротив, возник в начале IX, усилился в начале XII, основал Монгольскую империю в начале XIII столетия по Рождестве Христове.

В чем была путаница термина и истории татаро монгол?

Ученые западные ориенталисты долго занимались исследованием сего вопроса; но ни один из них не мог открыть точки, с которой бы можно было решить его удовлетворительно.Монгольский народ искони получал народное название от владетельного дома, а западные ориенталисты, напротив, ошибочно принимая каждый владетельный монгольский дом за собственный народ, уклонились от прямого пути, и таким образом из единоплеменных владетельных домов составили несколько разноплеменных народов, которым не могли определить ни начало, ни конца. Наконец Клапрот, в его Mêmoires sur l"Asie, решил их недоумения одним своим мнением, что все, написанное китайцами о древних среднеазиатских народах,есть заблуждение, и ученые знаменитости во всей Европе преклонились пред ним. Клапрот в своих записках об Азии вот что говорит о народах монгольского поколения: «Рассматривая этнографическую таблицу народов Внутренней и Средней Азии до 1000 года, можно изумиться, что в ней не упоминается о монголах. Причина сему заключается в том, что большая часть поколений, составляющих сей народ, жила на самом севере и потому не могла войти в сию таблицу; ибо ока представляет только народы, обитавшие в той части Азии, которая заключается между цепью Гималая, простирающегося к северо-востоку, и цепью гор Алтай, Танну, Хангай и Хингань, которые отделяют Гоби от рек, впадающих в верхний Амур». Итак, монголы, по мнению Клапрота, искони занимали южные пределы Восточной Сибири – от Аргуни на западе до Енисея; а внутреннее пространство Монголии все принадлежало разным поколениям тюркского племени, и сам глава монголов родом был татарин, а подданные его были тюрки. Из этой галиматьи ясно видно, что Клапрот не читал с должным вниманием положительных сведений о происхождении Дома Монгол, сообщаемых китайскою Историею, а в основание принял предположение собственного своего вымысла, и из сплетения выводимых отсюда умозаключений составил цепь, совокупляющую разноплеменные поколения в один народ. Ныне подобные нелепости нередко называем серьезным именем спорных вопросов, разъяснение же сих вопросов, изложенное в витиеватых критических разысканиях, считаем глубокою ученостью; а если будем основательно разбирать доводы обеих сторон, то нередко выходит из них свод одного пустословия с другими, из которых впрочем оба опираются на древних греческих и мусульманских писателей, часто кстати и некстати приводимых учеными нашего времени.

интересная справка:

Аймань есть маньчж. слово, по монг. айман, по кит. бу., зн. Удельное владение.

Амур издавна известен Китаю под кит. названием Хэй-шуй; и переводе: черная река. Ныне он по-маньчж. называется Сохалян ула, черная река; на кит. Хэй-лун-сян, река черного дракона.

Народ Шивэй обитал от Амура на северо-западе, т. е. занимал земли Нерчинской области. Еще наладился Милый Шииэй, обитавший от Хулунь-нора на юго-западе.

Тунгузский Дом Нючжень с 1115 года принял название Гинь.

Название Монгол относится к одним татэньским поколениям.

Этноним тунгус понимается как общее обозначение всех племен тунгуского происхождения от реки Оби до Охотского моря,от Колыми до Маньчжурии и Синьцзяна. его связали с татарским словом тонгус (свинья),т.е людьми питающими свиньями.

p.s все источники взяты с исторических документов.

Тема: «Этническая история народов Монголии».

1. Введение.

2. Важнейшие исторические события на территории Монголии.

4. Заключение.

1. Введение.

Монголия расположена на севере Центральной Азии. Сотни и тысячи километров суши отделяют ее от океанов и морей.

Граница на севере проходит с Россией, на юге с Китаем. По конфигурации территория страны напоминает эллипс наибольшей протяженностью по широте – около 2 400 километров, по долготе свыше 1 250 км. Общая площадь 1 566 тысяч км2, численность населения около 1,7 млн. человек.

Более двух веков Монголия (конец XVII – начало XX века) находилась под маньчжуро-китайским игом. Эта страна была одним из самых отсталых уголков планеты. Бесправное население Монголии находилось на грани вымирания. По переписи 1918 года, монголоязычное население в Монголии насчитывало едва полмиллиона человек.

В 1921 году, опираясь на помощь Советской России, Монголия была освобождена от иностранной зависимости. В 1924 году на I съезде Великого народного хурала была провозглашена монгольская народная республика. Страна делится на 18 аймаков (областей), состоящих из административно-хозяйственных единиц – сомонов, общее число которых превышало тои сотни.

При существовании СССР, который поддерживал развитие Монголии, страна развивалась как аграрно-индустриальная. Наряду с развитием скотоводства в стране развивалась промышленность, шло активное строительство.

После развала СССР, в Монголии развитие промышленности и строительства затормозилось.

2. Важнейшие исторические события.

Человек заселил территорию нынешней Монголии не позднее чем в среднем палеолите – примерно 100 тысяч лет назад.

Вплоть до раннего средневековья в Монголии прослеживается преемственность археологических культур, завершившаяся в X-XI веке, образованием монгольского этноса с его специфическим хозяйственным и культурным обликом.

Гунны, сяньби, жужане, древние тюрки, уйгуры, кидани сменяли, оттесняли, частично ассимилировали друг друга на этой территории.

Этническая принадлежность не всех из них установлена окончательно, достоверно лишь монголоязычие киданей, но несомненно, все они внесли свой вклад в формирование монгольского народа. Этноним «монгол» в форме «мэнгу», «мэнгу-ли», «Мэн-ва» впервые встречается в китайских исторических хрониках династий Тан (VII – X века н.э.). так китайцы называли группы «варваров», кочевавшие на их северных границах, что, очевидно, отражало их самоназвание.

К концу XII века на обширном пространстве от Великой китайской стены до Южной Сибири и от верховьев Иртыша до Амура кочевало несколько крупных союзов монгольских племен: тайджнуты, татары, керенты, меркиты и др. По своей социальной структуре они представляли собой раннеклассовое общество. В начале XII века большую их часть добровольно или силой объединили под своей властью Темучин, хан рода борджигин племени тайджнут. В 1206 году курултай – съезд ханов всех монгольских племен – признал над собой главенство Темучина, провозгласил его великим каганом и присвоил ему титул Чингисхана, под которым он и стал известен в истории. Возникло первое централизованное монгольское государство.

Предпринятые Чингисханом реформы (военно-административная, судебная и пр.) содействовали укреплению центральной власти, установлению порядка и дисциплины, резко повысили боеспособность монгольской армии и вывели Монголию в ряд самых сильных военных держав Центральной Азии того периода.

Объединение монгольских племен и образование централизованного государства могли бы создать условия для развития хозяйства, культуры, роста производительных сил.

Однако ряд причин помешали этому: во-первых, в ходе ханских междоусобиц, сопутствующие процессу централизации, пришло в упадок кочевое скотоводство – основа экономики, что толкало объединенные племена на захват у соседей новых стад и пастбищ взамен оскудевших; во вторых, все здоровое боеспособное мужское население страны было мобилизовано в армию. Так началось эпоха кровавых захватнических походов татаро-монголов.

С начала XIII и вплоть до последней его четверти несколькими волнами шло опустошительное нашествие, приведшее к захвату многих стран Азии и Восточной Европы.

Чингисхан, его сыновья и внуки, завоевав территории других государств создали империю, неслыханную того времени по своим размерам. В нее вошли Средняя Азия, Северный и Южный Китай, Афганистан, Иран. Были сожжены, обложены данью города Руси и Кореи, совершены опустошительные походы на Венгрию, Силезию, Моравию, Польшу. После падения монгольской империи несколько столетий ушло на то, чтобы в этих странах нормализовалась жизнь. Но и для самой Монголии эти походы сыграли пагубную роль, разорив хозяйство, распылив население, задержав на века ее собственное культурное и экономическое развитие.

Со смертью Чингисхана в 1227 году единство монгольской империи стало носить лишь номинальный характер. Она была поделена на четыре улуса, доставшиеся четырем сыновьям Чингисхана, каждый из которых быстро превратился в независимое ханство.

Собственно Монголией поочередно правили сыновья и внуки Чингисхана – Угэдэй, Гуюк, Мункэ. Начался период феодальной раздробленности, длившийся более 300 лет. К концу XVI – началу XVII веков на территории Монголии можно выделить три крупных подразделения, обладавших этнической стабильностью. Это Северная Монголия (ныне МНР) с основным населением хал ха, Южная Монголия (ныне автономный район Внутренняя Монголия в составе Китая), которую населяли разрозненные группы южных монголов и Западная Монголия – населявшие ее ойраты в 30-х годах XVII века образовали Ойратское, или Джунгарское, ханство. Ныне одна половина прежней Западной Монголии входит в состав Кобдоского аймака МНР, другая в состав Синьдзян – Уйгурского автономного района Китая. В 30-х годах XVII века правящая Северо-Восточным Китаем манчжурская династия Цинн стала постепенно прибирать к рукам монгольские земли.

Неоднократные антиманчжурские восстания сотрясали страну. Только в 1811 году провозглашена была независимость внешней Монголии, которая по совету царской России, Китая, США, Франции, Англии превратилась в куцую автономию в соответствии с актом 1915 года подписанным Китаем и Россией.

И только с 1921 года Монголия начинает действовать как независимое государство.

3. Этнические группы Монголии, их история и расселение.

Монголия – почти однонациональная стана, более 90% ее населения составляют монголы и слившиеся с ними тюркские по происхождению группы, говорящие на диалектах монгольского языка.

Монголы принадлежат к центрально-азиатскому типу монгольской расы. Для данного антропологического типа характерны круглый массивный череп, резко уплощенное, широкое и высокое лицо. Высокие глазницы, слабо выступающий широкий нос. К этому же, антропологическому типу относятся проживающие в Монголии буряты, урянхабцы и казахи.

В Монголии насчитывается около 20 монгольских и немонгольских по происхождению этнических групп, среди которых ведущее место принадлежит хал ха (халхасцам, халха-монголам). Они составляют ядро монгольской нации и в силу своей численности (около 1,3 млн. человек) и потому, что все прочие народы консолидируются вокруг халха, постепенно утрачивая отличия от них в языке и культуре.

Небольшие группы южных монголов: харчины, чахары, тумэты, узумчины) и обособленные в прошлом хотогонты, сартулы, дариганга практически слились в халха. В этногенезе халха приняли участие как древнемонгольские (борджигин, горлос, олхонуд), так и немонгольские (тангуты) племена и роды. Как этос халха известны с XVI века. Территория их формирования – междуречье Онона и Керумена. В настоящее время халха расселены по всем аймакам страны, но наиболее сконцентрированы в восточных, центральных и южных.

В западных аймаках страны – Убсунурском, Кобдоском, Баян-Улэгейском проживают дербэты, баяты, захчины, торгуты и олеты. Все они потомки западных монголов-ойратов. В из этногенезе принял значительное участие тюркский компонент, что до сих пор прослеживается в некоторых элементах материальной и духовной культуры. Дербэты (включая вошедших в их состав хошутов и хойтов) и олеты восходят к племенам XIII – XIV веков; захчины представляют искусственное этническое образование конца XVII века, созданное джунгарскими ханами для охраны своих границ от манчжурских войск. Отсюда и этноним «захчин», что означает «окраинные». Этнонимы «торгут» и «баят» этимологически восходят к социально-административной терминологии XIII – XIV веков: «торгут» означал дневную стражу дворца, «баят» – личную дружину хана. Сейчас эти этнические группы сближаются с халха.

Кроме, собственно, монголов в Монголии проживают и другие группы населения, говорящие на монгольских языках. Буряты расселены в северных аймаках: Восточном, Хэнтэйском, Центральном и некоторых сомонах Хубсугульского, Булганского, Селенгинского аймаков. Буряты Монголии сохраняют свое этническое своеобразие, хотя язык их в значительной степени халхаизирован. Близка к бурятам по языку, культуре и происхождению группа баргутов, прикочевавшая в 1947 году из Северо-Восточного Китая и проживающая сейчас одним сомоном в Восточном аймаке.

Урянхайцы не представляют собой единой этнической группы. К ним относятся алтайские урянхайцы, урянхайцы мончак, хубсугуйские урянхайцы и цаатан. Этногенически они восходят к различным группам тувинцев, в различной степени ассимилировали с монголами. Наиболее многочисленные из них алтайские урянхайцы расселены в горных долинах Монгольского Алтая. По языку и культуре они сейчас почти не отличаются от групп западных монголов, среди которых проживают. Урянхайцы мончак живут в тех же аймаках по соседству с алтайскими урянхайцами и казахами. В их языке много заимствовано из казахского.

В районе озера Хубсугул проживают хубсугульские урянхайцы.

Наиболее обособлены и сохраняют свою специфику тувинцы-оленеводы, называемые монголами цаатан. Их всего две сотни человек. Говорят они на диалекте тувинского языка, но владеют также и дархатским говором монгольского языка.

Дархаты – один из самых интересных малых народов Монголии. Они населяют Дархатскую ктловину Хубсугульского аймака. Этоним «дархат» известен с XVII века. До революции дархаты считались крепостного ведомства рогдо-гэгэна. В этногенезе принимали участие самодийские, тюркские, монгольские компоненты. Язык их довольно близок к западномонгольским диалектам.

Самая крупная немонгольская этническая группа Монголии – это относящиеся к тюркским народам казахи. Проживают они в Баян-Улэгейском аймаке. Язык их входит в кыпчакскую группу тюркской семьи языков. На территорию Монголии казахи прикочевали в середине XIX века из районов Черного Иртыша и верховьев Бухтармы. На казахском языке ведется преподавание в школе, издается аймачная газета, работает радиоцентр и издательство. В то же время в культуре казахов много монгольских заимствований.

Из прочих этнических групп следует указать русских, китайцев, хотонов, хамниган. Русское население – потомки староверов, купцов, мастеровых, интеллигенции, прибывших в Монголию во второй половине XIX века. Многие китайцы и русские владеют монгольским языком. Хотоны – омонголившиеся тюрки, попавшие на территорию Монголии в ходе джунгарской войны.

Хамниганы – омонголившиеся тунгусы, перешедшие от оленеводства к кочевому скотоводству – проживают по соседству с бурятами, многое в культуре усвоили от них.

Таким образом, Монголия является страной одной ведущей нации. Все ее народы, говорящие на монгольских языках, объединяются в одну нацию, сохраняют языковые и культурные особенности.

В основу государственного языка лег халхаский диалект, на котором говорит значительная часть страны.

Известно несколько видов письменности. Древнейшая из них, старомонгольская письменность, была создана в XIII веке на основе заимствованного у уйгуров алфавита. При династии Юань (1271-1368гг.) для официальной документации пользовались, так называемой, «квадратной» письменностью, основанной на знаках тибетского алфавита. В XVII веке Ойратский просветитель Зая-Пандита создал «ясное» письмо, известное науке как ойратская письменность. Она тоже не получила широкого распространения. Еще быстрее было забыто «соембо», изобретенное в XVII веке главой Ламаистской церкви Монголии Ундур-гэгэном. Современная кириллическая письменность начала вводится в 1942 году. К знакам русского алфавита добавлены две буквы: O – фита и V – ижица для передачи специфических монгольских знаков языков звуков.

4. Заключение.

Таким образом монгольское население формировалось в течение многих тысячелетий. Примерно 100 тысяч лет назад начался этот процесс и завершился к X-XI векам н.э. Сначала это были письмена гуннов, сяньби, жужане, древние тюрки, уйгурты, кидане сменяли друг друга, оттесняли, частично ассимилировали друг друга на этой территории.

К концу XVII века кочевало несколько крупных монгольских племен: тайджнуты, татары, керенты, меркиты, которых объединил хан Темучин или, как его прозвали на съезде ханов – Чингисхан.

С этого времени и возникает монгольское государство.

В настоящее время на территории Монголии насчитывается около 20 монгольских и немонгольских по происхождению этнических групп, среди которых ведущее место принадлежит халха. Они составляют ядро монгольской нации.

общее название многочисленных скотоводческих племен монгольской группы алтайской семьи народов. Издавна кочевали на территории от Великой Китайской стены до Туркестана и Южной Сибири. В XIII в. создали огромную империю от Великой Китайской стены до Венгрии, от Великого Новгорода до Персии и Индии.

Отличное определение

Неполное определение ↓

МОНГОЛЫ

самоназв. - монгол) - в широком смысле этим наименованием обозначаются все монголоязычные народы (включая калмыков, бурят, моголов Афганистана, баоань, дунсян, монгоров и дахуров), в узком - это монголы МНР и монголы КНР. В антропологич. отношении М. являются представителями центр. азиат. типа большой монголоидной расы. Языки М. составляют монг. ветвь алтайской семьи. М. имеют неск. видов письменности. Древнейшая киданьская письменность была основана на элементах кит. иероглифики. С 13 в. М. пользовались заимствованным у уйгуров алфавитом на арамейской основе. По мере развития монг. языка письменность претерпела нек-рые реформы. Совр. письменность, введенная в МНР в 1946, построена на основе рус. графич. системы. Впервые этноним М. (мэн-у, мэн-ва) встречается в ист. хрониках эпохи Тан (7-10 вв.). С 13 в. - это название всех объединенных Чингисханом племен, как завоевателей, так и покоренных. Этнич. история М. изучена еще недостаточно, однако установлено, что, начиная с ниж. палеолита, на терр. Сев.-Вост. Китая и Монголии прослеживается преемственность культур, приведшая к сложению этнич. общности М. Потомки гуннов (хунну), и (или дун-и), дун-ху (этнич. праосновы будущих тюркских, тунгусо-маньчжурских и монгольских народов) в течение ряда веков оттесняли, сменяли и частично ассимилировали друг друга на данной территории. В 10 в. значит. часть ее оказалась под властью киданей, монголоязычность осн. части к-рых в наст. время установлена окончательно (Л. Лигети, B. C. Таскин). В нач. 13 в. племена хи и шивэй (тюрки их называли татань, татары), являвшиеся потомками дун-ху, объединились под властью Чингисхана и подчинили себе часть зап. и юж. соседей как монгольского (кидани и др.), так и немонгольского происхождения (кипчаки, туркмены, уйгуры, тангуты), положив начало сложению монг. этнич. общности. Завоевание Ср. Азии, Руси, Китая, походы в Индию, попытки вторжения в Зап. Европу не оказали существенного влияния на формирование этнич. состава собственно М. Завершение последнего шло в основном в 15-17 вв. - период расцвета кочевого монг. феодализма. Тогда же М. разделились на западных и восточных, последние позднее - на северных и южных. Следы этого деления видны и в наст. время. Исповедуемая М. религия - ламаизм, сев. ветвь буддизма. С последним были знакомы кидане, попытки ввести его как гос. религию делались при Хубилае, но лишь в 16-17 вв. сложившаяся ранее в Тибете форма ламаизма утвердилась в Монголии. М. МНР ныне составляют единую социалистич. нацию. Осн. ядро ее - халхасцы, проживающие во всех аймаках республики; числ. - 800 тыс. чел. (1963). Совершенно не отделяют себя от них обособленные в прошлом хотогойты, сартулы, дариганга, халха-эльджигены. Близки к халхасцам по языку и культуре узумчины - 2 тыс. чел. (Вост. аймак). В зап. аймаках (Убсунурском, Кобдоском и др.) проживают восходящие к прежним "племенам" этнографич. группы, объединявшиеся когда-то этнонимом ойраты (ныне утратившим свое значение): дербеты (30 тыс. чел.), баяты (19 тыс. чел.), захчины (13 тыс. чел.), торгуты (6 тыс. чел.), олеты (6 тыс. чел.), а также дархаты (6 тыс. чел.) и мингаты (3 тыс. чел.). Входит в состав монг. нации неск. немонгольских по происхождению групп: известные в лит-ре под именем конных тунгусов хамниганы - 3-4 тыс. чел. (Вост. и Хэнтэйский аймаки), тюркоязычные хотоны - 3 тыс. чел. (Убсунурский аймак) и алтайские урянхайцы - 13 тыс. чел. (Кобдоский аймак). М. КНР - народность, проживают в авт. р-не Внутренняя Монголия и пров. Синьцзян, числ. их - 1680 тыс. чел. (1959). По происхождению это ойраты (дербеты, олеты, торгуты и др.) и юж. монголы (чахары, узумчины, ордосцы и др.). В пределах СССР проживает 1,8 тыс. М. (гл. обр. в Бурятской АССР). Осн. занятие М. - кочевое скотоводство. Но уже со времен киданей на терр. Монголии известно земледелие. Подсобным занятием у М. степной зоны и основным в таежной полосе была охота. После установления нар. власти в 1921 происходит переход к оседлости. Развитие пром-сти и расцвет культуры содействовали становлению нац. рабочего класса и интеллигенции (см. ст. Монгольская Народная Республика). Лит.: Владимирцов Б. Я., Общественный строй монголов. Монгольский кочевой феодализм, Л., 1934; Киселев С. В., Монголия в древности, "ИАН СССР. Серия истории и философии", 1947, т. 4, No 4; Викторова Л. Л., К вопросу о расселении монгольских племен на Дальнем Востоке в IV в. до н. э. - XII в. н. э., "Уч. зап. ЛГУ. Серия востоковедч. наук", 1958, No 256, в. 7; История Монгольской Народной Республики, М., 1954; Народы Восточной Азии, М.-Л., 1965. Н. Л. Жуковская. Москва.

Монголы - объединение родственных центральноазиатских племен монголоидной расы. Первые упоминания о монгольских племенах появились в китайских исторических хрониках в VII-X вв. В XI-XII вв. монголы занимали примерно туже территорию, что и ныне. Каждый монгольский мужчина с детства готовился стать воином, все представители кочевых племен мастерски владели мечом, луком и копьем. Основным их занятием было кочевое скотоводство, охота и разбой в степях на пути китайских торговых караванов. В начале XIII в. ряд племен объединились под властью Чингисхана (Тэмуджина) и образовали единое монгольское государство. К этому времени кочевое скотоводство стало малопродуктивным из-за изменения климата, и мечты монголов о богатой и сытой жизни оказались целиком связаны с ограблением не воинственных, но богатых соседних народов. Вскоре после образования Монгольского государства начались военные походы кочевников, продолжавшиеся около двух столетий. Чингисхану удалось создать высокобоеспособное, дисциплинированное и маневренное конное войско, равных которому не было ни в Азии, ни в Европе. К 1211 г. Чингисхан подчинил все основные племена Сибири и обложил их данью. В 1218 г. монголы покорили Корею. К 1234 г. они завершили завоевание Северного Китая. В процессе завоевания монголы заимствовали у китайцев различную военную технику, а также научились осаждать крепости при помощи стенобитных и осадных машин. В 1219-1221 гг. войска Чингисхана прошлись огнем и мечом по территориям центральноазиатских государств и разграбили множество богатых городов, в том числе Бухару, Самарканд, Мерв и Ургенч. После разгрома войск хорезмшаха Мухаммеда монгольские отряды вторглись в Северный Иран, а затем разбили грузинское воинство и разрушили несколько древних торговых городов на Кавказе. Проникнув на Северный Кавказ через Ширванское ущелье, монголы столкнулись с половцами и истребили их значительную часть, используя хитрость и коварство. Продолжив движение к Днепру, монголы впервые встретились с русскими воинами и победили их в битве на р. Калка в 1223 г. К концу жизни Чингисхана в 1227 г. в руки монголов попали огромные территории от Тихого океана на востоке до Каспийского моря на западе. Еще при жизни Чингисхан разделил огромную империю между сыновьями на улусы, которые оставались в составе единого государства еще 40 лет после его смерти. Улус Угедэя - собственно Монголия и Северный Китай, улус Чагатая - Средняя Азия, улус Джучи - пространства к западу и югу от Иртыша до Уральских гор, Аральского и Каспийского морей. В 40 гг. XIII в. выделился еще один улус, охватывавший часть Ирана и Закавказье, который был отдан внуку Чингисхана - Хулагу. Монгольская династия Хулагидов правила на Ближнем и Среднем Востоке с середины XIII до середины XIV вв. Ее представители носили титул ильханов. Государство Хулагидов включало Иран, большую часть современного Афганистана и Туркмении, большую часть Закавказья, Ирак и восточную часть Малой Азии до р. Кызыл-Ирмак. Среди вассалов и данников Хулагидов были Трапезундская империя, Грузия, Конийский султанат, Киликийское армянское царство, Кипрское королевство. Руководящей силой государства Хулагидов была монгольская знать, но чиновничий аппарат состоял в основном из представителей иранских аристократических родов. Ильхан Газан-хан (1295-1304) сблизился с мусульманской чиновной и духовной знатью, принял ислам и сделал его государственной религией. Однако в середине XIV в. государство Хулагидов вследствие народных восстаний, сепаратизма монголо-тюркских феодалов, упадка городов и торговли распалось на несколько частей. Процесс распада великой монгольской империи шел и в других монгольских владениях. В начале XIV в. улус Джучи распался на Синюю и Белую Орду. Впоследствии за Белой Ордой, располагавшейся в бассейне Волги и Дона, в Крыму и на Северном Кавказе, закрепилось название Золотой Орды.

Византийский словарь: в 2 т. / [ сост. Общ. Ред. К.А. Филатова]. СПб.: Амфора. ТИД Амфора: РХГА: Издательство Олега Абышко, 2011, т. 2, с.90-91.

Василий Ефанов. Девушка монголка в национальном костюме. 1954. Волгоградский музей изобразительных искусств

Монголы - изначально, название населения, которое входило в состав Монгольской империи (средневекового государства, в состав которого входили в частости земли современной России, Украины, Китая и Индии). Монголы дали название монголоидной расе. Позже название монголы было перенесено на группу родственных народов на северо-востоке современной Монголии, предки которых, согласно распространенных исторических взглядов, стояли у истоков Монгольской империи (то есть были первыми ее гражданами, первыми «монголами»). Такая ситуация стала причиной путаницы, появления различных версий и фальсификаций истории в наше время. Поэтому при изучении документов, в первую очередь исторических, нужно обращать внимание, кого именно имеет ввиду автор под словом «монголы». Сегодня к монголам себя относят около 10 миллионов человек. Из них 2,4 миллиона проживают в Монголии, около 4,8 миллиона в Автономном районе Внутренняя Монголия КНР, 2 миллиона в других провинциях Китая.

По данным Переписи населения 2002 года численность монголов, проживающих на территории России, составляет 3 тысячи человек.

Более 85 % населения говорит на монгольском языке , на котором ведется обучение в школах, в средних школах изучают традиционную монгольскую письменность . Официальный язык - монгольский (халха) , старшее поколение в городах говорит и понимает и по-русски. С 2007 года русский язык является обязательным к изучению во всех школах. В Баян-Улэгэйском аймаке изучают казахский язык.

85 % населения Монголии относятся к монгольской группе:

Монгольская группа

- южные монголы

- чахары,

- хорчины,

- харачины,

- арухорчины,

- тумэты,

- джалаиры,

- джалайты,

- авга,

- авганар,

- чипчины,

- му-мянгаты,

- найманы,

- аохане,

- оннюты,

- дурбэн хухэт,

- ураты,

- горлосы,

- ордосцы,

- дурбэты - 4,6%

- джаруты,

- суниты

- халха-монголы

- элжгин и

- дариганга (31, 9 тыс., 2000)

- буряты,(70 тысяч),

- баргуты,

- ойраты,

- их-мянгане,

- торгуты,

- хошеуты,

- согво ариг,

- монгоры (ту),

- дунсяны,

- баоани,

- дауры.

- (уйгуро-)урянхайцы (25, 2 тыс., 2000)

- хотогойт-монголы,

- дархаты, сартулы,

- зун-узумчины (1700 чел., 1945),

- шинэ-баргуты (около 1000 чел., 1947),

- захчины (29, 8 тыс., 2000),

- торгуты,

- баяты (50, 8 тыс., 2000 г.),

- хошуты,

- мянгаты,

- олёты,

К монгольской группе народов по языковому признаку относятся

- калмыки (Российская Федерация),

- сарт-калмаки (иссык-кульские калмыки) (Киргизия)

- моголы (Афганистан).

По культуре к монгольским народам относят также тюркоязычных тувинцев (Российская Федерация).

Немонгольское население

- Тюркская группа

- казахи и киргизы - 7 %

- цаатаны

- другие этнические группы

- хамниганы,

- русские,

- китайцы,