Современная жизнь предъявляет к образованию всё более новые и новые требования. В настоящее время - это преобразование педагогических систем и их структур. В различных педагогических системах еще до сих пор преобладают устаревшие формы и методы обучения, которые приводят к торможению информатизации общества. Уже в 20 веке рассматривались вопросы об индивидуализации процесса обучения, повышения самостоятельности обучающихся, предоставления им возможности на полученном опыте применять свои знания, умения и навыки, но это не привело к актуализации знаний. В настоящее время все ярче проявляется информатизация общества, которая затрагивает все сферы общественной жизни. Одной из основных задач современной педагогики является поддержка процесса подготовки человека к полноценной жизни в условиях информационного общества.

Актуальность данной темы обусловлена постоянным изменением и прогрессированием в современном информационном обществе, которое требует от нас новых форм обучения, одной из которых является программированное обучение, то есть обучение по какой - то заранее разработанной программе, где предусматриваются действия не только учащихся, но и самих педагогов. По словам Талызиной, идея программированного обучения была предложена американским психологом Б. Скиннером для повышения эффективности управления процессом обучения с использованием экспериментальной психологии и техники.

Б. Скиннер за основу программированного обучения взял принцип усвоения учебного материала. Данный подход к обучению предполагает изучение познавательной информации определенными частями, которые являются логически завершенными, удобными и доступными для целостного восприятия.

На сегодняшний день программированное обучение предполагает овладение учебным материалом с помощью обучающего устройства. Этим обучающим устройством может быть компьютер, программированный учебник и другие ЭВМ. Программированный материал предлагают в виде небольших частей учебной информации, которые представлены в определенной логической последовательности.

В программированном обучении преподавание осуществляется как четко управляемый процесс: изучаемый материал заранее разбивается на мелкие и легко усваиваемые порции, которые последовательно предъявляются обучающимся для усвоения. После изучения каждой порции материала идет проверка его усвоения. Если данная порция усвоена, то происходит переход к следующей порции материала. Это и есть этап обучения, то есть предъявление, усвоение, проверка учебного материала.

Как считал В.П. Беспалько, в основе программированного обучения лежат общие и частные дидактические принципы последовательности, доступности, систематичности и самостоятельности . Эти принципы осуществляются в процессе выполнения основного элемента программированного обучения – обучающей программы, которая представляет собой упорядоченную последовательность задач. В этом обучении в определенной мере выполняется индивидуальный подход как учет характера освоения обучающимся программы. Однако главным всё равно остается то, что процесс усвоения определяется самой программой.

Наиболее известна концепция Б. Скиннера, опирающаяся на бихевиористскую теорию учения, согласно которой между обучением человека и научением животных нет никакой разницы. В соответствии с этой теорией обучающие программы должны решать задачи получения и закрепления правильной реакции. Бихевиористы разработали основные системы программированного обучения: линейное, разветвленное, смешанное .

Суть линейного программированного обучения состоит в следующем: для выработки правильной реакции используются такие принципы, как принцип разделения процесса на мелкие шаги и принцип системы подсказок. При разделении процесса запрограммированное сложное распадается на простое, для того чтобы обучающийся выполнил всё правильно и безошибочно. При включении в обучающую программу системы подсказок требуемая реакция вначале дается в готовом виде, затем с пропуском каких-то отдельных элементов, а в конце обучения требуется самостоятельное выполнение реакции.

Для закрепления данной реакции нужно применить принцип немедленного подкрепления (с помощью словесного поощрения, подачи образца, позволяющего убедиться в правильности ответа, и др.) каждого правильного шага, а также принцип многократного повторения реакций.

Как говорит В. Оконь , линейная программа, в понимании Скиннера, характеризуется следующим:

- дидактический материал делится на незначительные дозы, называемые шагами, которые учащиеся преодолевают относительно легко, шаг за шагом;

- вопросы или пробелы, содержащиеся в отдельных рамках программы, не должны быть очень трудными, чтобы учащиеся не потеряли интереса к работе;

- учащиеся сами дают ответы на вопросы и заполняют пробелы, привлекая для этого необходимую информацию;

- в ходе обучения учащиеся сразу же информируют, правильны или ошибочны их ответы;

- все обучающиеся проходят по очереди все рамки программы, но каждый делает это в удобном для него темпе;

- значительное в начале программы число указаний, облегчающих получение ответа, постепенно ограничивается;

- во избежание механического запоминания информации одна и та же мысль повторяется в различных вариантах в нескольких рамках программы .

Линейная программа рассчитана на то, чтобы обучающиеся выполняли правильно пропорции заданий, что приведет к наиболее быстрому и лучшему усвоению учебного материала, т.е. она предназначена не только для сильных учеников, но и для слабых, которые слабо воспринимают весь учебный материал в полном объеме.

Следующей формой программированного обучения является разветвленное программирование, основоположником которого считается американский педагог Н. Кроудер. Смысл данного обучения заключается в следующем: обучающемуся предлагается блок заданий, который он должен решить, обычно задания небольшие и среднего уровня сложности, если ребенок дает верный ответ, то он переходит к следующему заданию, но когда есть ошибка, то ученику предлагается вернуться к учебному материалу, где был допущен неверный ответ.

После изучения каждой темы происходят контрольные вопросы, на которые обучающиеся должны дать верные ответы. Уровень сложности должен возрастать, то есть используется принцип” от самого простого - к самому сложному”. Сам Н. Кроудер считает, что в основе предлагаемого им способа обучения лежит не теория (как у Скиннера), а методика. Эта методика, по его словам, включает в себя ряд вопросов и ответов для постоянной проверки степени усвоения материала. Основа разветвленного программированного обучения - это множественный выбор ответа. Это позволяет: во-первых, проверить знания только что изученного материала, во-вторых, найти способ решения допущенной ошибки, в-третьих, поощрять учащихся при правильном ответе, то есть мотивировать их к дальнейшему изучению материала. Огромное значение отводится ошибке учащегося (в отличие от линейной системы). Ошибки, по мнению Кроудера, являются хорошим стимулом к развитию учащихся . По мнению многих ученых, разветвленная программа не дает ученику цельного и системного представления о материале.

Смешанная (комбинированная) программа позволяет сочетать преимущества структурной простоты учебника, построенного по линейному принципу, с более высокой степенью индивидуализации обучения, обеспечиваемой принципом разветвленного программирования. Было разработано британскими психологами

Для смешанного программированного обучения характерно следующее:

- Весь учебный материал делится на различные по объему части

- Обучающиеся дают ответы, как путем выбора ответа, так и путем заполнения пробелов, имеющихся в тексте.

- Учащиеся не могут перейти к следующему усвоению материала не усвоив предыдущий. Это является основой всех систем

По словам Талызиной, смешанное программирование и другие формы обучения близки к рассмотренным нами выше.

В отечественной истории программированное обучение активно рассматривали, но этот тип обучения называется как теория поэтапного формирования умственных действий и понятий П. Я. Гальперина.

Приведем пример программированного обучения в начальной школе на уроке технология. Пусть тема урока будет, к примеру: ”Аппликация”, учитель поэтапно дает задания обучающимся, такие как: что сегодня мы будем делать на уроке? как будем делать задание? Ну и т.д. Учитель направляет детей на правильное решение данной задачи, при этом разделяя урок на порции, учащиеся выполняют последовательно его указания, просьбы. Первая порция урока может состоять следующим образом: вспомнить правила обращения с инструментами.

Следующий блок урока будет состоять из практической деятельности, т.е. выполнение самой аппликации, причем выполнение будет строго под наблюдением учителя, учитель будет давать указания какой нужно взять цвет картона, бумаги, как и что склеивать и как украшать данную аппликацию. Тем самым творческая деятельность обучающихся притупляется.

По нашему мнению, программированное обучение является таким видом обучения, которое позволяет достичь успеха в умственной деятельности, но вместе с тем оно замедляет или даже тормозит творческий процесс мышления. В наше время обучение направлено прежде всего на гармонично всестороннюю развитую личность, что не является важным аспектом программированного обучения.

Итак, рассматривая программированное обучение, мы пришли к выводу, который раскрывает достоинства и недостатки данного вида обучения. Как было сказано выше, современная жизнь не может мыслиться без изменений в обществе. Эти изменения привлекли за собой появление информатизации, которое в свою очередь повлияло на возникновение такой формы обучения, как программированное.

Целесообразность привлечения программированного обучения и контроля в начальной школе не вызывает сомнения.Достоинствами программированного обучения являются: оперативность выявления качества знаний, широта сферы применения, стимулирование и активизация познавательной деятельности учащихся, экономия труда учителя, возможность осуществить дифференцированный подход, формировать у детей навык самостоятельной работы, контроля и самоконтроля, возможность адаптивного обучения и не только это – могут быть успешно использованы в обучении младших школьников. Но нельзя забывать и недостатки, такие как: недостаточное развитие творческого мышления учащихся и требует больших затрат времени.

Список литературы:

- Беспалько В.П. Программированное обучение. Дидактические основы [Текст]. Высшая школа – М.,1970

- Зимняя И.А. Педагогическая психология [Текст]. Учебник для вузов. Изд. второе, доп. испр. и перераб.– М.: Издательская корпорация «Логос», 2010. С. 65-69.

- Люленкова О.Ю. Педагогическая психология [Текст]: учебно- методическое пособие. - М.: Елец: Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, 2013.

- Оконь В.В., Ланда Л.Н. Теория программированного обучения [Текст]. Высшая школа – М.,1977.

- Талызина Н. Ф. Педагогическая психология [Текст]: учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2003.

- Талызина Н.Ф. Теоретические проблемы программированного обучения [Текст]. Учебное пособие - М., 1969.

Информатизация начального образования на современном этапе является актуальным социально-востребованным процессом, важнейшим элементом изменяющейся парадигмы начального образования. Образовательный стандарт начальной школы пока не декларирует идею начала изучения информатики 1 сентября в 1 классе, но тенденции снижения стартового возраста в обучении информатике школьников реализуются сегодня не только в многочисленных научных исследованиях (достаточно посмотреть публикации в журнале «Информатика и образование» и его приложениях), но и в руководящих методических и административных документах.

Задачи обучения информатике в школе

Можно выделить две задачи обучения информатике в школе :- формирование стиля мышления учащихся и

- совершенствование частных предметных методик.

Что такое логическое мышление?

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что во многих работах логическое мышление характеризуется способностью к оперированию понятиями, суждениями и умозаключениями, а его развитие сводится к развитию логических приемов мышления. Логическое мышление определяется как способность и умение ребенка младшего школьного возраста самостоятельно производить: простые логические действия: анализ, синтез, сравнение, обобщение; составные логические операции: построение отрицания, доказывание как построение рассуждения, опровержение как построение рассуждения; использование для выполнения этих операций индуктивных и дедуктивных логических схем.Как развить логическое мышление у младшего школьника?

Изучение психолого-педагогической литературы дало основание сделать вывод, что, хотя проблема организации формирования и развития логико-алгоритмического мышления в педагогической и психологической теории до сих пор не нашла единого решения, практически все исследователи единодушны в том, что в практике обучения целенаправленная работа по формированию и развитию логико-алгоритмического мышления младших школьников необходима и должна носить системный характер . Для эффективного формирования и развития логико-алгоритмического и алгоритмического мышления на уроках информатики учеников начальных классов необходимо использовать специальную систему заданий, которую можно включать в учебный процесс при изучении различных учебных предметов дополнительно к учебникам. При этом сама система заданий должна учитывать специфику восприятия и мышления детей младшего школьного возраста. Только в этом случае можно говорить о том, что она соответствует личностно ориентированному подходу к обучению.Навыкам работы с какими-то конкретными приложениями обучить учащихся начальных классов особой сложности не представляет: они с раннего детства «дружат» с компьютером, к школе уже достаточно уверенно запускают игры, а то и в Интернет могут что-то посмотреть. Но те психологические особенности, которые свойственны этому возрасту позволяют сделать большой шаг в развитии логико-алгоритмического и алгоритмического мышления у учащихся начальных классов. Не сделав этого мы, во-первых, ограничим их возможности по дальнейшему освоению сложной учебной информации, а, во-вторых, сократим для себя контингент выпускников средней школы, который сможет осваивать специальности, связанные с разработкой и использованием IT-технологий.

Роль информатики в начальной школе

В современной психологии отмечается значительное влияние изучения основ алгоритмизации на развитие у обучаемых логического, алгоритмического (операционного) и творческого мышления. Информатика вместе с математикой и лингвистикой закладывает в образовании как бы опорный треугольник главных проявлений человеческого интеллекта: способность к обучению, рассуждению и действию. Важнейшую роль в курсе информатики играет развитие у обучаемых способности к действию на основе сформированного у него алгоритмического стиля мышления. Человек, живущий в современном информационном обществе, должен обладать алгоритмическим мышлением. Формирование алгоритмического мышления всегда было важнейшей задачей курса информатики Следует отметить, что многие видят в информатике предмет, в котором преподаватель должен научить обучаемых пользоваться современными информационными технологиями. Несомненно, что это очень важно. Но при изучении основ алгоритмизации формируется системно-информационная картина мира , формируются навыки выделения объектов, процессов и явлений, понимания их структуры, и, что самое главное, вырабатывается умение самостоятельно ставить и решать задачи .Системы-Исполнители представляют собой интегрированные оболочки для начального обучения по теме «Алгоритмы и исполнители» в школьном курсе информатики. Однако в школе на данную тему отводится недостаточно времени, нет возможности организовать индивидуальную работу. Поэтому необходимо детям освоить исполнителя, который выполняет программу, которая вводится в текстовом редакторе. Все действия исполнителя отображаются на экране. На примере любого исполнителя детям дается возможность составления и решения разных типов задач по темам: «Исполнитель и его команды», «Процедуры», «Функции», «Циклы», «Условные операторы», «Переменные», «Арифметические выражения», «Логические операции и логические переменные», «Глобальные переменные», «Операторы ввода и вывода» и др. Например, в программе «Исполнитель», Робот-исполнитель изображен в виде машинки, которая ездит по полю. Учебные исполнители предназначены для того, чтобы без участия человека сажать цветы в подготовленные для них грядки. Поле размечено на квадраты, каждый из которых может быть: 1) свободным местом; 2) грядкой или 3) стенкой. Робот может переходить из клетки в клетку по грядкам или по свободным клеткам, ходить по клумбам с цветами запрещается. Он должен посадить цветы на всех грядках и вернуться на Базу, обозначенную значком, для пополнения запасов.

Особенности преподавания информатики в начальной школе

В начальной школе применяются различные образовательные программные оболочки для изучения языка программирования Лого, которые позволяет программировать максимально легко и просто. Наличие визуального исполнителя позволяет сразу видеть результат выполнения программы, что очень важно при обучении программированию младших школьников. Имеется возможность писать команды, как на английском, так и на русском языке. Такие программы могут использоваться для обучения основам программирования детей как младшего, так и среднего школьного возраста. Рекомендуется использовать такие программные продукты как базовый для пропедевтического курса программирования в начальной школе (3-4 класс), а также в 5-7 классах, возможно в рамках факультативных курсов или в кружковой работе. Такие оболочки обладают особенностями, которые позволяют начать программировать легко и непринужденно. Предполагается уже в начальной школе, после того, как дети «понажимают кнопки», начнут уверенно чувствовать себя за компьютером, поиграют и порисуют, плавно подойти к вопросу: «А как это все устроено и как оно все работает?». В это время рассказывается, что описанием всех программ, их «проектом» является алгоритм. Дается несложное определение алгоритма, приводятся примеры из кулинарии, на свойствах алгоритмов можно не задерживаться, приводятся формы представления алгоритмов, а затем происходит выход на стандартную методику изложения раздела «Алгоритмизация». Разработка алгоритмов сложных процессов основана на методе пошаговой детализации алгоритма. Особое внимание уделяется исполнению алгоритмов, оформлению на доске и в тетради пошаговое исполнение алгоритма, результаты проверки условий. Для завершающей работы по разработке алгоритмов используется компьютерный исполнитель алгоритмов, с помощью которого можно будет по шагам или целиком исполнять на компьютере алгоритм. Это могут быть и любые исполнители. Но наибольший интерес для детей представляет выполнение, в том числе и совместное, в составе небольшого коллектива, некоторого проекта, отнесенного к понятной детям области учебы или окружающего их мира. Учебные исполнители алгоритмов являются традиционно применяемым дидактическим средством при изучении алгоритмов, которое широко использовал ещё академик А.П. Ершов в первом варианте курса информатики. Учебный исполнитель должен удовлетворять условиям: 1. Исполнитель должен работать «в обстановке». 2. Исполнитель должен имитировать процесс управления некоторым реальным объектом, например роботом, черепахой, чертежником и др. 3. В системе команд исполнителя должны быть представлены все основные структурные команды управления - циклы, ветвления. 4. Исполнитель должен позволять использовать вспомогательные алгоритмы (процедуры). На таком исполнителе можно обучать структурной методике алгоритмизации, что является главной целью обучения по разделу алгоритмизации. Изучая работу любого исполнителя алгоритмов, учителю следует привести его характеристики, совокупность которых называется архитектурой исполнителя. К ним относятся: - среда, в которой работает исполнитель; - режим работы исполнителя; - система команд исполнителя; - данные, с которыми работает исполнитель.Методики обучения программированию в начальной школе

Далее рассмотрим более подробно существующие методики обучения программированию учащихся начальной школы. Алгоритмизация как часть программирования является основным, центральным элементом содержания курса информатики. Однако объём её изучения ее остается дискуссионным, что связано как с важностью осуществления фундаментализации курса, так и с необходимостью проведения профориентации на профессию программиста. Поэтому изучение алгоритмизации имеет два аспекта: развивающий и программистский. Развивающий аспект связан с необходимостью развития алгоритмического мышления учащихся как необходимого качества личности современного человека. Программистский аспект носит преимущественно профориентационный характер и связан с необходимостью показа учащимся содержания деятельности программистов. Учащиеся знакомятся с понятиями алгоритма и исполнителя алгоритмов.В первом учебнике по информатике (Основы информатики и вычислительной техники: Пробное учеб. пособие для сред. учеб. заведений: В 2 ч. / Под ред. А.П. Ершова и В.М. Монахова, - М.: Просвещение, 1985-1986.) алгоритмизации отводилось центральное место, а в качестве исполнителя алгоритма выступал человек. Такой прием давал возможность формировать понятие формального исполнителя алгоритма, позволял учащимся ощутить себя исполнителем алгоритма и находить ошибки в алгоритмах. В то время это обеспечивало изучение информатики в безмашинном варианте. Применение у младших школьников «взрослых» языков программирования не является целесообразным, поскольку у детей еще слабые навыки абстрактного мышления, необходимые для полноценного программирования, т.е. необходимо использовать языки и среды программирования, специально разработанные для обучения младших школьников, с учетом психофизиологического и интеллектуального развития детей - учебные языки программирования, большинство из которых являются начальным или промежуточным звеном перед работой в средах программирования профессионального уровня.

Язык программирования ЛОГО

Ещё в конце 1960 годов американским педагогом и программистом С.Пейпертом для обучения детей алгоритмизации был разработан специальный учебный язык программирования ЛОГО, в состав которого входил исполнитель Черепашка, позволявший изображать на экране компьютера чертежи и рисунки, состоящие из отрезков прямых линий. Система команд Черепашки включала в себя команды: вперед, назад, налево, направо, поднять хвост, опустить хвост (Черепашка рисует хвостом, когда он опущен). Язык ЛОГО имел основные структурные команды и позволял обучать структурной методике программирования. Большим методическим достоинством исполнителя Черепашка являлась его наглядность в процессе выполнения команд.Язык программирования Робик

Группой академика А.П. Ершова для обучения программированию был разработан язык Робик, в котором использовалось несколько различных исполнителей. Дальнейшее развитие идей академика А.П. Ершова по обучению алгоритмизации нашло в учебнике А.Г. Кушниренко, в котором основным методическим приёмом стало использование учебных исполнителей Робота и Чертежника. Робот предназначен для перемещения по полю из клеток с разными стенками и выполнению при этом различных заданий: закрашивать клетки, измерять температуру и радиацию. Причем Робот управляется компьютером, который подает ему управляющие команды, и получает от него ответы на запросы о текущей обстановке. Таким способом осуществляется идея обратной связи, что позволяет создавать для управления работой исполнителя алгоритмы сложной структуры, содержащие циклы и ветвления. Чертежник предназначен для выполнения в системе координат чертежей, графиков, рисунков, состоящих из прямолинейных отрезков. Его работа во многом подобна действиям Черепашки. Языком описания для этих исполнителей является учебный алгоритмический язык, основы которого разработал академик А.П. Ершов.Обзор российских учебников информатики

В 1980 годах для учебных целей был создан язык Рапира. Под руководством Г.А. Звенигородского была разработана первая отечественная интегрированная система программирования «Школьница», ориентированная на обучение школьников. В 1987 году в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова была создана учебная среда программирования на основе алгоритмического языка, которая затем была интегрирована в широко известный пакет учебного программного обеспечения КуМир. В учебнике А.Г. Кушниренко компьютер рассматривается как универсальный исполнитель алгоритмов, для которого предлагаются типовые задачи по обработке численной и символьной информации. В учебнике А.Г. Гейна линия алгоритмизации рассматривается по двум линиям - использование учебных исполнителей алгоритмов, работающих «в обстановке», и обучение построению вычислительных алгоритмов в математическом моделировании. Исполнители алгоритмов, используемые в этом учебнике, во многом похожи на те, что описаны в учебнике А.Г. Кушниренко.Алгоритмы для решения вычислительных задач изучаются с использованием учебного исполнителя Вычислитель, для которого применяется язык программирования Бейсик в упрощенном варианте. Следует отметить, что в некоторых учебниках используются другие исполнители, например, Кенгуренок, ГРИС (графический исполнитель). В учебнике И.Г. Семакина используется другой подход к теме алгоритмизации это кибернетический подход, в котором алгоритм трактуется как информационный компонент системы управления. Такой подход позволяет рассматривать в базовом курсе новую содержательную линию: «Информация и управление».

В качестве исполнителя алгоритмов используется ГРИС. Иной подход к изучению линии алгоритмизации принят в учебниках, выпущенных под редакцией профессора Н.В. Макаровой. Алгоритмизации и программирование изучаются в них на примере работы в среде ЛогоМиры, которая представляет собой систему программирования, специально созданную для обучения младших школьников. В ней используется язык ЛОГО, а в качестве исполнителя - знакомая нам Черепашка.

Языки программирования для школьников

LightBot - игрушечная среда для самых маленьких (можно использовать с 5-6 лет). Необходимо запрограммировать движение «виртуального» робота. Несмотря на простоту, с помощью LightBot можно не только формировать операционное мышление ребенка, но и изучать такие понятия программирования, как подпрограммы-процедуры.RoboMind - простая среда программирования, которая позволяет начинающим программировать поведение «машинки»-робота. Здесь в доступной форме изучаются популярные методы программирования и основы «искусственного интеллекта». Робот может программироваться на разных языках.

Karel, Karel ++, Karel J. Robot - языка для начинающих, они используются для составления программ управления «роботом». Karel использует собственный язык программирования, Karel ++ - язык программирования C++, Karel J. Robot - версия Karel на Java.

Guido van Robot - роботом управляют с помощью программы (как в Karel J. Robot), за синтаксисом похожим на Python. Это свободно расширенная программа, работа с которой может быть началом к изучению любого языка программирования. Greenfoot - учебная, объектно-ориентированное Java-среду, разработанное прежде всего в учебных целях. Greenfoot позволяет разрабатывать программы для моделирования и диалоговые игры.

Little Wizzard - среда программирования для детей, предназначенное для изучения основных элементов программирования в начальной школе. Используя только мышку, дети получают возможность составлять программы и изучать такие понятия, как переменные, выражения, ветвления, условия и логические блоки. Каждый элемент языка программирования представляет собой интуитивно понятный символ.

Peter - средство визуального программирования, предназначенный для простого и быстрого создания приложений для Windows 95/98/NT/ME/2000/XP. Принцип работы похож на разработку графической презентации с созданием программной структуры для управления объектами. Составление программы несколько напоминает составление головоломки из отдельных частиц. Стрелка - программа - тренажер для развития алгоритмического мышления и формирования навыков составления управляющих алгоритмов.

К возможностям Scratch относится проекция его ресурсов в психолого-педагогический и методический планы, то есть те его свойства, которые напрямую проистекают из наличных ресурсов. Наиболее существенны, возможности Scratch направленные на: изучение основ алгоритмизации; изучение объектно-ориентированного и событийного программирования; знакомство с технологиями параллельного программирования; моделирование объектов, процессов и явлений; организацию проектной деятельности, как единоличной, так и групповой; организацию научно-познавательной деятельности; установление межпредметных связей в процессе проектной и научно-познавательной деятельности; организацию кружковой работы с направленностью на художественное творчество. Способности Scratch определяются как проявление его возможностей в отношении развития личностных качеств учеников.

Потенциальность этой связи заключается в вероятностном характере объективации возможностей Scratch. К наиболее значимым новообразованиям относятся:

- коммуникативные умения;

- умения ставить и решать проблемы; направленность на саморазвитие; социальная ответственность.

И, наконец, перечисленные особенности Scratch показывают влияние на развитие таких личностных качеств ученика:

- ответственность и адаптивность;

- коммуникативные умения;

- творчество и любознательность;

- критическое и системное мышление;

- умения работать с информацией и медиа средствами;

- межличностное взаимодействие и сотрудничество;

- умения ставить и решать проблемы;

- направленность на саморазвитие;

- социальная ответственность.

- использование среды программирования Scratch в качестве системообразующего элемента;

- выполнение научно-познавательных и творческих проектов междисциплинарного характера;

- работа над выполнением проектов в разновозрастных группах.

- выполнение проектов в среде программирования Scratch (с возможностью впоследствии перейти к другим средам);

- возможность как индивидуальной, так и групповой работы (в том числе в разновозрастныхгруппах);

- работу на выбранном уровне сложности;

- отсутствие жесткого регламента, что предполагает возможную необязательность посещения занятий, выполнения заданий и т. п., т. е. индивидуальную образовательную траекторию для каждого ученика;

- безотметочная система оценивания;

- свободный выбор тематики работы;

- доведение проекта до защиты как одно из наиболее важных правил;

- возможность свободно обмениваться мнениями, как внутри своей группы, так и с коллегами;

- равноправие «научных» и «творческих» проектов.

Целесообразность привлечения программированного обучения и контроля в начальной школе не вызывает сомнения. Его преимущества: оперативность выявления качества знаний, широта сферы применения, стимулирование и активизация познавательной деятельности учащихся, экономия труда учителя, возможность осуществить дифференцированный подход, формировать у детей навык самостоятельной работы, контроля и самоконтроля, возможность адаптивного обучения и не только это - могут быть успешно использованы в обучении младших школьников. Если сравнить программу Little Wizzard - и Scratch» мы приходим к выводу: что программа Scratch позволяет младшему школьнику самому составляет программу. Программа Little Wizard предназначена для обучения детей основам знаний о главных элементах реальных компьютерных языков. А при создании программ в Scratch не требуется написания текстов программ на формализованных языках программирования, так как здесь предоставлены все необходимые графические средства для изображения данных и структур управления. Совмещая графические блоки, можно создать программу и запустить ее на выполнение в той же самой среде Scratch.

Список использованной литературы

1. Аляев Ю.А., Гладков В.П., Козлов О.А. Практикум по алгоритмизации и программированию на языке Паскаль: учебное пособие. -+ Финансы и статистика, 2007. - 528 с. 2. Аляев Ю.А., Козлов О.А. Алгоритмизация и языки программирования: учебно-справочное пособие. - М.: Финансы и статистика, 2007. - 320 с. 3. Батрашина Г.С. Игра как метод изучения моделей в начальной школе // Информатика и образование.- 2008, №8. - С.5-8. 4. Батршина Г.С. Формирование и развитие логико-алгоритмического мышления учащихся начальной школы // Информатика и образование.-2007. №9. -с.7-23. 5. Белова Г.В. Программирование в среде ЛОГО. Первые шаги. - М.: Солон, 2007 6. Белова Г.В. Программирование в среде ЛОГО. Первые шаги. - М.: Солон, 2007 7. Бин Нгуен. Объектно-ориентированное программирование на IBM Smalltalk. - М.: Диалог-МГУ, 1996. 8. Бокучава Т.П., Тур С.Н. Методическое пособие по информатике для учителей 2-4 классов. М.: BHV, 2007 9. Буйлова, Л. Н., Кленова, Н. В. Содержание дополнительного образования в школе. - Режим доступа: http://www.ucheba.com/met_rus/k_dopobraz/dop_obrazovanie.htm 10. Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений - М.: Вильямс, 2008. 11. Великович Л., Цветкова М. Программирование для начинающих. - М.: Бином, 2007 12. Гейн А.Г. Информатика. 10 класс. Учебник. М.: Просвещение, 2008 13. Гейн А.Г., Сенокосов А.И., Юнерман Н.А. Информатика: Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2005 14. Горячев А.В., Волкова Т.О., Горина т.и. Информатика в играх и задачах: Учебник-тетрадь для 2 класса четырехлетней начальной школы: В 2 томах. М.: Баласс, 2006 15. Еремин Е.А. Газета «Информатика». Среда Scratch - первое знакомство. - М.: Первое сентября, 2008 - №20 (573) - С. 17-24. 16. Еремин Е.А. Газета «Информатика». Среда Scratch - первое знакомство. - М.: Первое сентября, 2008 - №20 (573) - С. 16-28. 17. Ершов А.П. и др. Основы информатики и вычислительной техники. Учебник для 10-11-ых классов средних школ. - М.: Просвещение, 1985 18. Кнут Е. Дональд. Искусство программирования. Том 1. Основные алгоритмы. - М.: Вильямс, 2007 19. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы. Построение и анализ. 2-е издание, 2007 20. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы. Построение и анализ. 2-е издание, 2007 21. Программированное обучение и контроль в начальной школе [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://my-kuban.ru/?p=354

На днях мне довелось провести практическое занятие по программированию для учеников десятого класса одного из харьковских лицеев. Шесть лет назад я читал курс программирования в политехе, но тогда на посвящение студентов в эту, не побоюсь сказать, науку у меня было целых два семестра времени на лекционные и лабораторные занятия. А здесь было всего от силы полтора часа, да и с таким юным контингентом я ещё не работал. «Ладно» , сказал я себе. И приступил к подготовке. Мне дали несколько задач, которые можно было бы порешать со школьниками. Первая из них занимала аж 70 строк индусского кода. Подготовил своё решение из 10 строк. Думал, «Сначала дам одно решение, потом покажу другое» . Ещё одну задачу переписал для того, чтобы сместить акценты с программистских особенностей в предметную область (задача была геометрическая). Третья задача была наиболее простой – один человек вводит с клавиатуры число, другой отгадывает. Неинтересно. Пусть лучше компьютер загадывает и даёт подсказки. Для каждой задачи придумал последовательность подачи материала. Когда пришло время, а школьники расселись за компьютеры, я их спросил: «Кто-нибудь из вас имеет опыт программирования? Какие-то языки программирования уже изучали?» . Получив отрицательный ответ, мысленно сказал себе «Печально» , отложил в сторону два листа с распечаткой кода из трёх и сделал заявление: «Ну, что ж… Тогда начнём программировать!» .

Для кодеров данная статья, наверняка, интереса не представляет. Мой рассказ будет о методике преподавания в условиях ограниченного времени для людей с неокрепшей детской психикой на примере всего одного урока. Всех желающих приглашаю под кат!

Вводное слово о программировании началось примерно так. «Компьютеры сейчас применяются практически в любой сфере человеческой жизни. Поэтому неважно, какой путь вы выберете, на кого станете учиться, уметь программировать достаточно важно. С помощью этой науки можно получить существенную выгоду»

. Далее я привёл пример «задаче о коммивояжёре», сформулировав её следующим образом: «Представьте, что вы работаете в Новой Почте. Вам нужно доставить множество посылок в разные города. Хорошо бы выбрать путь, чтобы был бы как можно короче. Это сэкономит деньги – курьер работать будет меньше часов, бензина потратите меньше литров»

. И небольшой переход: «Но, к сожалению, компьютер сам не умеет решать такие задачи. Он умеет выполнять лишь арифметические и логические операции»

(ну, и другие, но не будем сейчас об этом). «Причём делает он это над числами в виде нулей и единиц»

(не будем тратить время, рассказывая о двоичной системе счисления – надеюсь, в школьной программе она есть). «Команды компьютеру (машинные инструкции) тоже даются в виде чисел. Но обычно программисты пишут программы на языках, понятных человеку – например, C, Java, C++»

. Услышав «си-плюс-плюс», дети оживились. «Чтобы преобразовать код программы в команды компьютеру есть несколько видов программ, например, компиляторы. Чтобы более удобно с ним работать будем использовать другую программу – среду разработки, которая также включает текстовый редактор и много других полезных инструментов. Найдите на рабочем столе ярлык программы Code::Blocks и запустите его»

.

Потом я рассказал, как создать новый проект и подробно, строчка за строчкой, описал содержимое файла с программой. Нумерация строк очень помогла. А вот трактовки терминов получились довольно вольными.

«Итак, можно увидеть, что в коде программы встречаются английские слова. Это и include , и using , и main , и return . В первой строке мы включаем, т.е. используем, некую библиотеку. Обычно программисты используют код, написанный другими программистами. Он включается во всевозможные библиотеки. В данном случае мы используем библиотеку iostream . Здесь i – это input (ввод), o – output (вывод), stream – поток. Т.е. библиотека содержит код для ввода с клавиатуры и вывода на экран» (перегружать школьников информацией о перенаправлении потоков ввода-вывода не стоит). «Если библиотек много, между ними могут возникнуть конфликты, поэтому код обычно размещают в разных пространствах. using namespace std нужно для того, чтобы выбрать пространство имён (namespace) std – сокращение от standard (стандартный). int говорит, что идёт речь о целых числах, об их хранении и передаче» (т.е. я имел в виду объявление переменных и возвращаемое функцией значение; о явном приведении типов рассказывать не стал) «main – имя функции. Функция – это какой-то логически завершённый участок кода, который возвращает какое-то значение. cout … c – console (консоль – клавиатура и экран), out – вывод, endl – end of line, конец строки. В седьмой строке происходит вывод текста, заключённого в двойные кавычки, на экран. return 0 в данном случае говорит операционной системе об успешном завершении программы» .

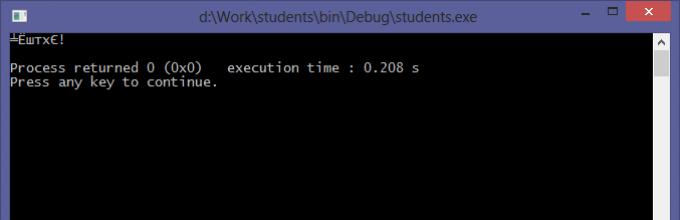

После этого предложил нажать F9, чтобы скомпилировать программу («преобразовать текст программы в машинные инструкции» ). «Поздравляю! Вы написали свою первую программу!» , сказал я, когда увидел, что на мониторах появились консоли с текстом. Потом уточнил: «Ну, не совсем написали – за вас это уже сделали другие. Поэтому давайте внесём изменения в код. Измените в двойных кавычках текст Hello world! на какой-нибудь другой на английском языке и ещё раз нажмите F9. Вот теперь другое дело!» . Кто-то не закрыл окно запущенной программы, поэтому компиляция не прошла. Пришлось помогать. «Теперь замените текст на какой-нибудь другой, на русском языке. И удивитесь.» Те, кто написал «Привет», увидели следующее:

«Всё дело в том, что текст тоже преобразуется в нули и единицы. И как именно будет происходить это преобразование, зависит от кодировки. Кто-нибудь сталкивался с этим понятием?»

В ответ – неуверенное мычание… «Давайте зададим кодировку для кириллицы. Установим (set) соответствующую локаль (locale). Для этого седьмую строку опустим вниз (поставим курсор в начале строки и нажмём Enter). И в пустой седьмой строке введём setlocale(LC_ALL, "rus");

А во второй строке введём #include

Пришло время сформулировать школьникам условия задачи. «Теперь давайте напишем программу. Пусть компьютер загадает число от 0 до 99, а мы с его подсказками будем это число отгадывать» . Да, это третья задача.

«Для генерации случайного числа используется функция rand, сокращение от слова random – случайный. Чтобы её использовать, нужно подключить библиотеку cstdlib . Для генерации числа от 0 до 99 нужно взять остаток от деления результата, который возвращает функция, на 100. Операция получения остатка от деления записывается символом процента». Тут пришлось напомнить школьникам, что такое остаток от деления. Привёл пример «5%2», и им стало ясно, что я имел в виду. «Результат выполнения операции взятия остатка от деления (т.е. случайное число от 0 до 99) нужно куда-то записать. Это число целое. Странно было бы, если бы мы пытались угадать какое-нибудь вещественное число, например, 2.584 или 35.763. Для хранения результата будем использовать переменную. Переменная – это область памяти компьютера (нам пока неважно, где эта память находится), к которой можно обращаться по имени» . Да, с переменными различных типов можно выполнять определённый набор операций, но это сейчас не имеет значения. «Назовём переменную u (от слова unknown). Для объявления переменной целого типа используется слово int . Такая область памяти на этих компьютерах занимает 4 байта и может вместить число примерно от минус двух до плюс двух миллиардов. Этого достаточно?» Получив утвердительный ответ, написал на доске недостающий код. Получилось следующее (вместе с исправлением вывода – теперь на экране будет не текст, а значение переменной):

Запустив программу, школьники, все до одного, увидели число 41. Не 42, но тоже сойдёт. Причём результат не изменялся от запуска к запуску. «Итак, мы получили случайное число. Действительно, кто бы мог подумать, что компьютер выдаст 41? Число 41 удовлетворяет условиям, которые мы поставили. Оно находится в интервале от 0 до 99. Но как его сделать действительно случайным? Для этого нужно задать так называемое зерно генератора случайных чисел, например, текущим временем. Добавьте перед десятой строкой строку srand(time(0)); Если программа не компилируется – добавьте библиотеку ctime »

Теперь программа выдавала действительно случайные (ну, на самом деле не случайные, но это для этой задачи значения не имеет) числа. Исходник программы на данный момент был таким:

Осталось написать код, отвечающий за его угадывание.

«Не думаю, что вы сможете угадать число от 0 до 99 с первого раза» Школьники улыбнулись. «Если мы будем делать какие-то одни и те же действия несколько раз, то это можно оформить в виде цикла» Так как рассказать на словах, как реализовать цикл, сложно, сначала я записал соответствующие строки на доске.

«В тринадцатой строке мы объявили переменную i (от input), аналогичную переменной u. В ней мы будем хранить введённое число. Собственно ввод осуществляется в 16-й строке. Цикл объявляется ключевым словом do . Всё, что заключено в фигурные скобки, будет повторяться пока (while ) значение переменной i не равно u». Что касается этого участка кода, то типичные ошибки учеников были такие. Во-первых, они ставили вместо фигурных скобок круглые. Во-вторых, операцию сравнения «!=» писали раздельно. После компиляции программы дети настойчиво пытались отгадать число u. Меня поразило, что девочка, которая ранее написала «хочу кушать» делала это весьма успешно. Из ошибок времени исполнения я был рад увидеть следующую:

Это позволило мне объяснить, что в программе нет проверки корректности входных данных, и вводить буквы, когда от нас ожидают лишь цифры – не самая лучшая идея.

Мы подошли к финишной прямой. Осталось добавить подсказки. Я написал на доске два «if-а» и пояснил. «Если введённое число больше загаданного, выводим соответствующее сообщение (строка 17). Если введённое число меньше загаданного – делаем так же (строка 18).» Плюс ко всему я расширил вывод сообщения о завершении «игры».

Это был окончательный текст программы, которую набрал на первом уроке программирования 10-в класс. Программа далеко не идеальна. В частности, мне не нравятся сообщения «Ваше число больше!» и «Ваше число меньше!». Они реально запутывают. Если бы у меня был второй шанс провести подобный урок, сформулировал бы по-другому.

На этом уроке я также хотел показать ученикам алгоритм быстрого поиска загаданного числа (бинарный поиск), но оказалось, что они сами интуитивно пришли к этому решению, что не могло меня не порадовать.

Итоги подведём.

1. Урок прошёл успешно. Все ученики справились с заданием. Задача решена. Всего одна, но решена. Не без трудностей, конечно.

2. Я получил новый опыт преподавания. Последние два года читаю лекции и провожу лабораторные работы только студентам пятого курса, а работать с ними – совершенно иное дело. У них уже есть какая-то база, отношение к учёбе (да и к жизни в целом) другое, а мои предметы узко специализированные – материал, который я даю, в будущем пригодится от силы 2–3 нашим выпускникам из каждой группы. Здесь же есть надежда, что именно этот урок вызовет интерес к программированию у одного-двух учеников.

3. Школьная учебная программа совершенно иная, нежели та, по которой учился я. Да, я ходил не в простую школу. В седьмом классе мы изучали Logo, в восьмом – BASIC, а в девятом – Pascal. Но, тем не менее, даже тем моим одноклассникам, которые не блистали знаниями по другим предметам (а ведь и я тоже не блистал!), информатика нравилась. Я уверен, что давать программирование в школе нужно обязательно. Оно отлично развивает мозг и позволяет понять компьютеры (без которых мы уже не представляем свою жизнь) совершенно с другой стороны.

4. Язык C++ имеет высокий порог вхождения. Одного урока, чтобы раскрыть основы этого языка программирования, явно недостаточно. Да, я не знаю C++. Я обожаю C, а когда мне нужно ООП, я пишу на Java. Но изучать C++ в вузе скорее всего нужно (C по моему скромному мнению – обязательно). Опять же многое зависит от вуза и специальности.

Спасибо за внимание всем, кто прочёл до конца! Буду рад ответить на ваши вопросы.

P.S. Есть идея написать ещё одну статью об информатике в школе. Если поддержите в комментариях, статья, скорее всего (не буду обещать), увидит свет.

В обшей дидактике программированное обучение рассматривается как вид самостоятельной работы учащихся над специально подобранным материалом и как метод. Для программированного обучения характерно: «1) расчленение строго отобранного материала на отдельные небольшие группы; 2) включение системы предписаний по последовательному выполнению определенных действий, направленных на усвоение каждой части; 3) предъявление заданий по проверке усвоения каждой части; 4) соблюдение ответов, информирующих учащегося о степени правильности ста ответа».

Какова же сущность программированного обучения? Сущность такого обучения состоит в том, что массовым и групповым процессом обучения особыми способами и средствами придаются индивидуализированные черты, выносятся элементы непрерывного контроля за усвоением учебного материала. Этот вид обучения осуществляется по специально составленным программам, в которых не только содержится необходимый учебный материал, но и фиксируется программа деятельности учащихся по его усвоению. Предметный учебный материал располагается в строгой логической последовательности и делится на небольшие «порции» («шаги»). Содержание каждой «порции» - это минимальная доза информации, доступной и удобной для восприятия и самостоятельного изучения. Таким образом, программированное обучение индивидуализирует процесс приобретения знаний. Педагогу не нужно ориентироваться на среднего или же медленно усваивающего учебный материал ученика, т.к. программированное обучение обеспечивает работу в темпе, соответствующем каждому из них. Существенный момент при этом состоит в «обратной связи», или самоконтроле, что способствует сознательному усвоению материала, вселяет в детей уверенность в своих силах.

Таким образом, в программированном обучении можно выделить следующие характерные особенности:

1. Программированный метод позволяет при фронтальной работе вести обучение индивидуальным способом, т.е. каждый обучаемый работает по какой-либо определенной программе, не зависящей от заданий, полученных другими учениками.

2. Весь учебный материал или какой-либо его раздел разбивается на небольшие «порции», следующие одна за другой в строго согласованном порядке. Порция учебного материала обычно составляется таким образом, чтобы любой ученик мог освоить его самостоятельно.

3. При получении определенной «порции» информации обучаемый записывает соответствующие краткие ответы на контрольные вопросы, конструирует ответ из имеющихся элементов либо производит выбор правильного ответа из нескольких возможных, среди которых всегда содержится истинный, либо нажимает кнопку прибора, соответствующую нужному ответу.

4. В процессе обучения производится немедленное подкрепление правильности выполнения задания, т.е. в процессе обучения осуществляется обратная связь, обеспечивается проверка, а при необходимости и немедленное исправление ответа, прежде чем ученик перейдет к выполнению задания, связанного со следующей порцией информации.

Система работы по алгоритмам предполагает, прежде всего овладение алгоритмами поиска. Существуют алгоритмы курса, которые охватывают все изученные правила орфографии, (указывают на главные типы орфограмм и обязывают учащихся к всесторонней проверке текста. Каждый пункт этого алгоритма развертывается в самостоятельный алгоритм поиска, те, в свою очередь, иногда тоже распадаются на алгоритмы поиска. направленный, или выборочный, орфографический разбор с различными задачами. Алгоритмы позволяют разработать все до автоматизма.

5. Действующие программы по русскому языку для средних общеобразовательных учебных заведений: структура программ и принципы их построения .

Программа‒основной документ, опред.содержание, объем знаний умений и навыков учащихся по предмету, а так же цели, задачи обучения. Плюс указана последовательность расположения материалов.

1. Сост. Барановым, Ладыженской, Шанским: объяснит.записка, собственно программа, приложения (1,2)

Объяснит.записка‒содержит четко сформулированные цели и задачи обучения русскому языку.

Теоретиче.материал ‒ линейный и линейно‒ступенчатый принцип: сложные темы или разделы обучения рассчитаны на 2‒3 года (лексика, 5(значение слова), 6(происхождение и употр.слова); морфология (5‒7)‒сущ, прил, глаг‒5‒6; фонетика и графика по линейному принципу‒в один прием; синтаксис: 5, 8‒9. Некоторые разделы сосредот.по всем классам.

Развитие речи уч‒ся предполаг. систематич.работу над соверш‒ем всех видов реч.деят‒ти.

В приложениях‒(1)‒список ср‒в обучения рус.яз:диафильмы,диапозитивы, грамм.записи, кинофильмы, кинофрагменты; (2)‒список справочн.литературы для уч‒ся.

2. Программа под ред. Бабайцевой-: «обучений русскому языку» и «развитие связной речи».

Функциональный подход.-систематич.изложение теории для формирование практич.умений, навыков явл.более прочной базой, чем раздробл.сведения из разных разделов науки о языке. Прог‒ма нацел.на изучение основ науки о языке, развитие речи уч‒ся, формир.орфогр. и пунктуационных навыков, овлад.стилистич. нормами литерат.языка, знакомство с осн.сведениями о месте рус.яз. в мире и тд.

Все изложено по линейному принципу и распред по 3 книгам: теоретич.курс (5‒9), сборники упр.по классам, «русская речь»‒пособие по развитию речи. Сведения по культуре речи приводятся во всех классах.

3. Под.ред.леканта, разумовской. Цель‒обеспеч.язык.развитие уч‒ся, помочь им овладеть реч.деятельностью, сформир.умения и навыки грамотного пиасьма, рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить их свободно говорить и писать на родном языке и пользоваться им в жизни как основным ср‒вом общения.

Усил.речевой напр‒ти курса проявл.в том, что теоретич.сведения рассм.как система ориентиров, на которые шк‒ки смогут опереться в процессе речевой деятельности. + Во всех действующих программа указан комплекс умений и навыков, к‒ми д.овлад.шко‒ки в процессе обучения рус.яз. В конце каждого года‒разделы повторения изуч.за год.

4. Пр‒ма углуб.курса рус.языка в 8‒11 классе. (пичугов, лидман‒орлова, пахнова). Она призвана обеспеч.более высокий уровень языковой подготовки школьников. Особ‒ти‒усиление функционального подхода к изучению синт.единиц, большое внимание к исп‒ю языковых единиц в речи, их роли в построении текста.

6. Федеральный и региональный компоненты образования по русскому языку в общеобразовательных учебных заведениях Российской Федерации. Образовательный стандарт по русскому языку.

Проблемы обучения русскому языку как родному связаны с вопросами формирования национального сознания учащихся. Необходимость их решения не может не повлиять на характер наших сегодняшних уроков.

Традиционная основа школьного курса – структурно-семантическое описание языка, необходимое для овладения языковыми нормами, дополняется за счет коммуникативного и культурологического аспектов.

В последнее время в образовательную практику вводится национально-региональный компонент в структуре государственного образовательного стандарта.

До настоящего времени вопрос о соотнесенности государственного образовательного стандарта и национально-регионального компонента не имеет однозначного решения как в теории, так и в практике обучения русскому языку.

В государственном стандарте представлено базовое содержание школьного курса русского языка для всех видов и типов учебных заведений, обязательное для основной общеобразовательной школы, а также определены требования к знаниям и умениям учащихся по этому предмету по окончании девятилетней школы.

Национально-региональный же компонент государственного образовательного стандарта по русскому языку включает в себя два аспекта: во-первых, национально-культурный аспект, который является обязательной частью курса русского языка и который должен обеспечить приобщение учащихся к общекультурным и национально значимым ценностям, осмысление школьниками национального своеобразия родного языка; во-вторых, региональный аспект, который обеспечивает осмысление учащимися языковых фактов, специфичных для того или иного региона России.

Национально-культурный аспект реализует федеральный и частично региональный компоненты государственного образовательного стандарта. Региональный компонент реализуется в региональном аспекте, который отражает региональные особенности конкретного субъекта РФ.

На региональный компонент выделяется 10-15% времени, что создает условия для творчества учителя, свободного выбора форм и методов обучения, дифференциации образовательного процесса.

В настоящее время разработаны или разрабатываются региональные стандарты в разных областях и республиках нашей страны. Сложились даже определенные технологии разработки.

Под региональным компонентом школьного лингвистического курса в современной лингводидактике следует понимать «систематическое и последовательное включение в общеобразовательный курс русского языка местного языкового материала, как в тематическом отношении, так и в отношении сугубо лингвистическом». Методисты предлагают рассматривать региональный компонент в преподавании русского языка как углубленную лингвокраеведческую работу и использовать местный языковой материал не только на уроках русского языка, но и для внеклассной работы. Ведь «живое слово земляков и о земляках на уроках русского языка воспитывает интерес к тому, что называется малой родиной, рассказывает о ее истории и сегодняшнем дне, что в конечном счете способствует общей гуманизации школьного образования».

Было предложено следующее содержание регионального компонента курса русского языка.

Во-первых, он включает словосочетания, предложения и тексты, тематически ориентированные на природу, материальную и духовную культуру края, и, во-вторых, языковой материал, составляющий лингвистическую специфику области: слова и фразеологизмы, семантика и этимология которых отражают миропонимание и мироощущение жителей определенной местности, историческую ономастику, топо- и микротопонимику региона, живую речь и фольклор, специальную лексику профессий, наиболее характерных для региона, городское просторечие, молодежный жаргон, языковые особенности произведений местных писателей, поэтов, журналистов, ученых и т.п.

Определяя место регионального компонента в лингвистическом образовании современных школьников, предлагаемая концепция не предполагает коренной перестройки традиционного содержания обучения русскому языку или введения новых самостоятельных разделов курса. Местный языковый материал последовательно и систематически включается как в базовое, так и в дополнительное образование по русскому языку, находит место в урочной и внеурочной деятельности учащихся.

Региональный компонент – это конкретизирующая часть традиционных разделов и ряда тем при изучении русского языка; общие языковые закономерности, нормы получают региональное осмысление. На уровне обязательного усвоения региональный компонент должен быть представлен лишь в самой существенной его части. Глубокое же и всестороннее изучение лингвистической специфики Курска проводится в рамках спецкурсов, спецсеминаров, разработка тематики которых уже начата. Возможные темы: «Говоры Курского края», «Топонимы Курска», «Топонимия Курской области», «Языковые особенности курского фольклора».

Работа с региональными языковыми факторами является только компонентом сложной, многоаспектной деятельности учителя русского языка в школе, она не должна и не может вытеснить с урока тематически разнообразные материалы, иллюстрирующие вечные общечеловеческие ценности вне их этно- и географической определенности. Разумное включение регионального компонента в базовую и дополнительную части лингвистического образования школьников представляется делом общественно значимым, а главное – актуальным.

В связи с острой проблемой экономии времени в ходе учебного процесса перед современной школой ставится задача - найти средства и приемы обучения, позволяющие максимально экономить время на уроке. Одним из таких средств, на наш взгляд, может стать и становится программированное обучение.

Под программированным обучением в педагогической литературе понимается такое обучение, которое осуществляется на основе специально составленных программированных пособий, особых средств и приемов обучения, позволяющих давать и проверять материал частями (например, алгоритм), а также с помощью обучающих машин . Материал как в программированном пособии, так и в программе, предназначенной для обучающей машины, разбит на мелкие дозы («порции», «шаги»). Освоив одну такую дозу материала, ученик сразу же (в пособии в виде задания или в виде команды от обучающей машины) получает небольшое практическое задание или вопрос, направленные на немедленное закрепление того, что было только что прочитано, на выработку практических умений и навыков.

На современном этапе методика русского языка располагает значительными возможностями для того, чтобы обеспечить квалифицированное объяснение нового материала, используя при этом различные методы и приемы, наглядные пособия, дидактический материал. Однако регулирование процесса обучения (т.е. управления познавательной деятельностью) чрезвычайно затрудняется тем, что при обычных формах даже успешного опроса и при проверке письменных контрольных работ учитель узнает о результатах своей работы на уроке и работы учащихся слишком поздно, иногда только через несколько дней (после проведения письменных работ), а при устном опросе хотя и на данном уроке, об уровне и качестве знаний лишь немногих опрошенных учащихся.

Мы считаем, что программированное обучение открывает новые возможности управления процессом усвоения знаний, способствует развитию навыков логического мышления, активности учащихся; однако надо иметь в виду, что при чрезмерно частом пользовании программированными пособиями (например, при так называемом сплошном программировании, когда весь курс переводится на занятия по программам и уменьшается доля устной речи учителя и учащихся) даже эффективные обучения сравнительно быстро утомляют учащихся, надоедают им, в результате чего ослабляется внимание и активность. Кроме того, не следует сводить задачи программирования к совершенствованию только форм проверки и контроля, как это зачастую представлено в научной и методической литературе по проблеме программирования .

Программированное обучение предполагает коренное изменение форм и методов преподавания учебных дисциплин. Основной единицей усвоения становится не тема, рассчитанная на один, два, три урока, а самая минимальная порция материала, такая, что на усвоение ее требуются даже секунды. Очень эффективны при этом задания с выбором возможного ответа. Весь материал разбивается на множество элементарных «шагов», неразрывно связанных друг с другом. При этом решается ряд дидактических проблем: знания, умения и навыки закрепляются не после ознакомления с темой, а в процессе ее изучения; обеспечивается непрерывный самоконтроль (обратная связь); создаются условия установления индивидуального для каждого учащегося темпа работы.

Программированное обучение, ввиду его специфики особенностей, ведет к одностороннему «не аналитическому восприятию и уводит от синтетического, что является уже его слабой стороной, так как школа обязана развивать и аналитические и синтетические способности одновременно.

Неоправданное расширение сферы использования программирования приводит иногда к обратному результату: весьма сдержанному его применению на практике, хотя это и не означает полного отказа от использования приемов, отдельных элементов программирования в современной школе.

Ведется активная работа по созданию методических пособий по программированному обучению, в частности, по использованию ЭВМ на уроке русского языка преподавателями филологического факультета Белгородского Государственного университета. В издательстве «Просвещение» вышла книга «Дидактические материалы по орфографии с компьютерной поддержкой» , одним из авторов которой является Г.И. Пашкова (материалы этого пособия использовались нами при проведении уроков русского языка в школе № 4 г. Шебекино во время прохождения педагогической практики). Сейчас готовится к печати вторая часть этого издания (дидактические материалы по пунктуации), в подготовке которого принимает участие Т.Ф. Новикова. Преподаватели кафедры русского языка (Л.И. Ушакова, М.С. Гордеева, В.Н. Цоллер) разработали программы для контрольно-обучающего тренажера «Огонек» по морфологи синтаксису, лексикологии для студентов 2-4 курсов.

Идеи программированного обучения нашли свое применение и в школах Белгородской области. Учителя русского языка средних школ, 1. 4, 5 г. Шебекино активно используют на своих уроках элементы программированного обучения. В этих школах проводился эксперимент no использованию компьютеров при объяснении нового материала по русскому языку. Учителя школы №1 Р. А. Должикова, Л.Н. Мочалина докладывали о результатах эксперимента на городском и областном методических объединениях словесников. Так что у белгородских учителей есть все основания не согласиться с утверждением известного методиста М.Т. Баранова о том, что «приходится сожалеть о полной неразработанности методики использования видео-, аудио-, компьютерной техники» .

Предварительный опыт применения экспериментальных программ позволяет предположить, что на практике скорее оправдает себя сплошное программирование и компьютеризация учебного процесса, а применение элементов программирования в сочетании с традиционными формами работы. Эффективность использования программированных материалов повышается в случаях, когда применение их сочетается с пользованием обучающих и контролирующих технических устройств (машин-тренажеров, экзаменаторов, репетиторов).

Как мы знаем, современная методика русского языка выделяет следующие виды программированного обучения: машинное и безманшинное.

Использование машинных видов программированного обучен (компьютеров, тренажеров) на современном этапе обходятся школе очень дорого, и не каждое учебное заведение может позволить себе применен компьютеров в обучении русскому языку. Цель нашей работы - рассказать об использовании элементов безмашинного программирования; уроках русского языка в 5 классе. Двухлетний опыт использования элементов безмашинного программирования (перфокарты, алгоритмы, венные диктанты, сигнальные карточки и др.) позволяет нам сделать выводы об эффективности программированного обучения на уроках русского языка. Во-первых, нами экономится время на проверке домашнего; задания и опроса. Во-вторых, мы облегчаем учащимся понимание нов материала, так как они воспринимают его небольшими «дозами», a не полностью. В-третьих, мы моментально устанавливаем обратную связь с учащимися и можем сделать вывод о своей работе и о работе учащихся на уроке. В четвертых. мы формируем у учащихся познавательный интерес.

Ввиду небольшого педагогического опыта мы не можем пока продуманную и экспериментально подтвержденную систему уроков. Мы поставили себе перспективную цель - разработать такую систему обучении русскому языку в 5 классе. В этой работе мы хотим дать описание фрагментов урока по теме «Правописание приставок на з и с», что бы продемонстрировать использование элементов безмашинного программирования на различных этапах урока.

Изучая в 5 классе тему «Правописание приставок на з/с», при объяснении нового материала вниманию учащихся предлагается следующий алгоритм:

Это приставка на з/с?

I I

Да Нет

изменяется не изменяется

I

Перед подбирать

звонким глухим подпирать

I I

3 С

раздирать раскричался

Алгоритм - это способ действия для получения определенного результата. Без овладения им какие-то звенья в применении правила обычно ускользают от внимания ученика. Отсюда грамматические ошибки. Использование алгоритмов упорядочивает процесс обучения, это достигается благодаря четкому описанию «шагов» в применении правила.

После знакомства с алгоритмом учащимся предлагается ряд тренировочных упражнений, направленных на формирование умения объяснять правописание приставки с помощью алгоритма. Учитель дает учащимся образец рассуждения.

В конце урока учитель проводит буквенный диктант, который помогает осуществить первичный контроль и выявить уровень усвоения учащимися нового материала.

Методика проведения буквенного диктанта: учащиеся записывают в строчку девять цифр. Затем им диктуется десять слов на изученную орфограмму, порядок каждого из которых совпадает с соответствующей цифрой. Дети должны под каждой цифрой записать только конечный согласный приставки. Также здесь можно использовать диктант - «Молчанку» - с использованием сигнальных карточек.

На дом учащимся дается такое задание, которое позволяет им максимально закрепить навык правописания, полученный на уроке.

На следующем уроке проверку домашнего задания мы проводим используя перфокарту. Это позволяет нам сэкономить время, подвергнуть контролю каждого учащегося, максимально быстро оценить работу учеников. Детям предлагается словарный диктант из 16 слов. По окончании работы в качестве метода проверки и контроля используем взаимо проверку. Учитель сообщает классу правильные ответы, учащиеся сопоставляют ответы друг друга с контрольными и выявляют допущен ошибки.

Таким образом, мы постарались на примере изучения одной темы рассказать о возможностях программирования на уроках русского языка. Можно по-разному относиться к этому виду обучения, принимать его или опровергать полностью, но ясно одно - каждый творчески работающий учитель должен стремиться к разнообразию форм и методов своей работы, совершенствованию преподавания своего предмета.

ЛИТЕРАТУРА

1. Текучев А.В. Методика русского языка в средней школе, -М.: Просвещение, 1980.

2. Федоренко Л.П. Вопросы программированного обучения. //РЯШ. -1968.-№1.

3. Алгазина Н.Н., Ларских З.П., Пашкова Г.И. и др. Дидактиче материалы по орфографии с компьютерной поддержкой. -М.: Проев ние, 1996.

4. Баранов М.Т. Методика преподавания русского языка. -М.: Просвещение, 1990.