Этим термином обозначаются случаи, когда не‑расщепленные или частично расщепленные пищевые вещества проникают внутрь клетки, где подвергаются гидролизу ферментами цитоплазмы, не выделяемыми за пределы клетки. Внутриклеточное пищеварение распространено у простейших и наиболее примитивных многоклеточных организмов, например у губок и плоских червей. Как дополнительный механизм гидролиза пищевых веществ оно встречается у немертин, иглокожих, некоторых кольчатых червей и многих моллюсков. У высших позвоночных животных и человека оно выполняет главным образом защитные функции, например фагоцитоз.

Различаются два типа внутриклеточного пищеварения. Первый связан с транспортом небольших молекул через клеточные мембраны и последующим перевариванием ферментами цитоплазмы. Внутриклеточное пищеварение может также происходить в специальных внутриклеточных полостях – пищеварительных вакуолях, присутствующих постоянно или образующихся при фагоцитозе и пиноцитозе и исчезающих после расщепления захваченной пищи. Второй тип пищеварения в большинстве случаев связан с участием лизосом, которые содержат широкий набор гидролитических ферментов (фосфатаз, протеаз, глюкозидаз, липаз и др.) с оптимумом действия в кислой среде (pH 3.5–5.5). Пищевые структуры или пищевые растворы в околоклеточной среде вызывают впячивания плазматической мембраны, которые затем отшнуровываются и погружаются в цитоплазму, образуя пиноцитозные и фагоцитозные вакуоли. Соединяясь с последними, лизосомы образуют фагосомы, где происходит контакт ферментов с соответствующими субстратами. Образовавшиеся продукты гидролиза всасываются через мембраны фагосом. После завершения пищеварительного цикла остатки фагосом выбрасываются за пределы клетки путем экзоцитоза. Лизосомы играют также важную роль в расщеплении собственных структур клетки, которые используются в качестве пищевого материала либо данной клеткой, либо за ее пределами.

По своим механизмам внутриклеточное пищеварение может быть рассмотрено как сочетание микрополостного и мембранного гидролиза в пределах клетки. Действительно, при внутриклеточном пищеварении ферменты могут оказывать свой гидролитический эффект в цитоплазме клетки или в фагосоме, т.е. в среде, что свойственно полостному пищеварению, а также на внутренней поверхности фагосомной мембраны, что свойственно мембранному пищеварению.

Внутриклеточное пищеварение лимитировано проницаемостью мембраны и процессами эпдоцитоза, которые характеризуются небольшой скоростью и, по‑видимому, не могут играть существенной роли в обеспечении пищевых потребностей высших организмов.

Оглавление темы "Функции пищеварительной системы (жкт). Типы пищеварения. Гормоны желудочно-кишечного тракта. Моторная функция желудочно-кишечного тракта.":1. Физиология пищеварения. Физиология пищеварительной системы. Функции пищеварительной системы (жкт).

2. Состояние голода и насыщения. Чувство голода. Чувство насыщения. Гиперфагия. Афагия.

3. Секреторная функция пищеварительной системы. Секреция. Секрет пищеварительных желез.

4. Типы пищеварения. Собственный тип пищеварения. Аутолитический тип. Внутриклеточное пищеварение. Внеклеточное пищеварение.

5. Гормоны желудочно-кишечного тракта. Место образования гормонов жкт. Эффекты вызываемые гормонами желудочно - кишечного тракта.

6. Моторная функция желудочно-кишечного тракта. Гладкая мускулатура пищеварительного тракта. Cфинктеры жкт. Сократительная деятельность кишечника.

7. Координация сократительной деятельности. Медленные ритмические колебания. Продольный мышечный слой. Влияние катехоламинов на миоциты.

Типы пищеварения. Собственный тип пищеварения. Аутолитический тип. Внутриклеточное пищеварение. Внеклеточное пищеварение - дистанционное и пристеночное.

Принято различать несколько типов и подтипов пищеварения.

Гидролиз пищевых веществ за счет ферментов, вырабатываемых пищеварительными железами самого организма, характерен для собственного типа пищеварения . В результате осуществления собственного типа пищеварения образуется основное количество олигомеров, поступающих в кровь и лимфу. Расщепление компонентов пищи ферментами, синтезируемыми микроорганизмами, которые обитают в пищеварительном тракте, называют симбионтным типом пищеварения (поскольку он является следствием симбиоза организмов хозяина и микробов). Так переваривается клетчатка в толстом кишечнике человека.

Гидролиз пищевых веществ ферментами , поступающими в пищеварительный тракт вместе с пищей, относят к аутолитическому типу пищеварения , так как происходит самопереваривание. Аутолитическое пищеварение играет важную роль у новорожденного, потому что компоненты грудного молока перевариваются ферментами, входящими в его состав.

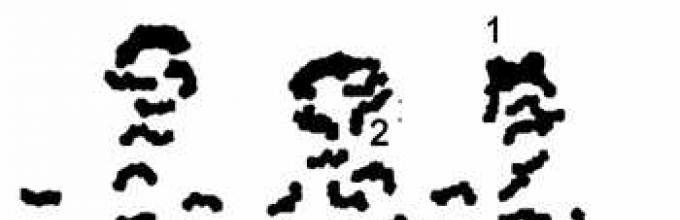

Рис. 11.1. Схема внеклеточного, внутриклеточного и мембранного гидролиза пищевых веществ.1 - внеклеточная среда; 2 - перевариваемый субстрат и продукты его гидролиза; 3 - ферменты; 4 - внутриклеточная среда; 5 - мембрана энтероцита; 6 - ядро; 7 - внутриклеточная пищеварительная вакуоль, 8 - мезосома.

А - внеклеточное (дистантное) пищеварение. Полимеры и олигомеры пищевых веществ под влиянием ферментов пищеварительных соков в полости кишки гидролизуются до мономеров, которые через мембрану энтероцита транспортируются в его цитоплазму. Б - внутриклеточное цитоплазматическое пищеварение. Олигомеры пищевых веществ проникают через мембрану энтероцита в его цитоплазму и под влиянием ферментов, находящихся в цитоплазме, превращаются в мономеры. В - внутриклеточное вакуольное (внеплазматическое) пищеварение, связанное с эндоцитозом. В мембране энтероцита образуется выпячивание, которое заполняется перевариваемым субстратом и превращается в вакуоль. Вакуоль соединяется с мезо-сомой, заполненной ферментами, которые расщепляют субстрат до конечных продуктов гидролиза, поступающих через мембрану вакуоли в цитоплазму энтероцита. Г - мембранное пищеварение. Адсорбированные на внешней поверхности мембраны энтероцита ферменты расщепляют олигомеры пищевых веществ до мономеров, которые затем поступают в цитоплазму клетки.

В зависимости от локализации процесса гидролиза пищевых веществ различают два типа пищеварения - внутриклеточное и внеклеточное .

Внутриклеточное пищеварение - расщепление мельчайших частичек пищевых веществ, поступивших в энтероцит путем эндоцитоза, за счет клеточных ферментов. Этот тип пищеварения играет важную роль в кишечном пищеварении в раннем постнатальном периоде развития. По мере формирования функций пищеварительного тракта у ребенка значение внутриклеточного пищеварения уменьшается.

Внеклеточное пищеварение А. М. Уголев предложил делить на 2 подтипа - дистанционное и пристеночное .

Дистанционное (полостное ) пищеварение осуществляется в полостях пищеварительного тракта, удаленных от мест выработки ферментов. В процессе полостного пищеварения деполимеризация молекул пищевых веществ совершается в основном до олигомеров. Пристеночное пищеварение (контактное , мембранное ) совершается в тонком кишечнике - в пристеночном слое слизи, на поверхности ворсинок и микроворсинок, в гликокаликсе (мукополисахаридных нитях, связанных с мембраной микроворсинок). В слизи и гликокаликсе содержится много адсорбированных ферментов пищеварительных соков, выделенных в полость кишки и расположенных на огромной площади соприкосновения с перевариваемым субстратом. Поэтому в процессе пристеночного пищеварения значительно увеличивается скорость гидролиза пищевых веществ, что приводит к возрастанию объема всасывания продуктов гидролиза.

Схема внеклеточного и мембранного пищеварения представлена на рис. 11.1. Из этой схемы следует, что при внеклеточном пищеварении (А) ферменты расщепляют субстрат в полости пищеварительного тракта до конечных продуктов гидролиза, которые затем проникают в цитоплазму энтероцита.

В процессе внутриклеточного цитоплазматического пищеварения (Б) крупные осколки молекул пищевых веществ проникают через мембрану энтероцита в его цитоплазму и расщепляются ее ферментами до мономеров. При внутриклеточном вакуольном пищеварении (В) мельчайшие частички субстрата захватываются из полости кишки мембраной энтероцита, образующей выпячивание, которое превращается в вакуоль. Вакуоль, содержащая субстрат, объединяется с вакуолью (мезосомой), наполненной ферментом, который и осуществляет гидролиз субстрата. Мембранное пищеварение (Г) характеризуется тем, что интенсивный процесс гидролиза крупных осколков молекулы питательных веществ до мономеров происходит на поверхности энтероцита за счет ферментов, адсорбированных на его мембране.

Рис. 11.2. Схема деполимеризации частичек пищевых веществ на поверхности микроворсинок энтероцита, апикальном и латеральном гликокаликсе.

Рис. 11.2. Схема деполимеризации частичек пищевых веществ на поверхности микроворсинок энтероцита, апикальном и латеральном гликокаликсе.

1-3 - перевариваемые субстраты в полости кишки; 4 - апикальный гликока-ликс; 5 - латеральный гликокаликс; 6 - мембрана микроворсинки; 7 - микроворсинки энтероцита.

Крупные осколки пищевых веществ в полости кишки под влиянием ферментов пищеварительных соков расщепляются до олигометров (1-3). Их гидролиз на поверхности микроворсинок и нитей гликокаликса (4-6) завершается образованием монометров, молекулы которых проникают в микроворсинку, а затем - в цитоплазму энтероцита (8).

На рис. 11.2 схематически показано, что на поверхности микроворсинок энтероцитов и нитей апикального и латерального гликокаликса происходит гидролиз частичек пищевых веществ за счет адсорбированных ферментов. Поскольку суммарная площадь, на которой происходит гидролиз пищевых веществ, очень большая, то это обусловливает высокую эффективность мембранного пищеварения

Заключительные стадии гидролиза пищевых веществ осуществляют ферменты, синтезируемые энтероцитами и встроенные в структуры их мембран. Образующиеся на поверхности мембраны энтероцита мономеры всасываются за счет активности ее ионных каналов.

Под внутриклеточным пищеварением понимаются все случаи, когда нерасщепленный или частично расщепленный субстрат проникает внутрь клетки, где подвергается гидролизу не выделяемыми за ее пределы ферментами. Внутриклеточное пищеварение может быть разделено на два подтипа - молекулярный и везикулярный. Молекулярное внутриклеточное пищеварение характеризуется тем, что ферменты, находящиеся в цитоплазме, гидролизуют проникающие в клетку небольшие молекулы субстрата, главным образом димеры и олигомеры, причем проникают такие молекулы пассивно или активно. Например, с помощью специальных транспортных систем, активно, переносятся через клеточную мембрану дисахариды и дипептиды у бактерий. Допускается, что и у высших организмов, в частности у млекопитающих, некоторые дипептиды могут активно транспортироваться внутрь кишечных клеток - энтероцитов. Если внутриклеточное пищеварение происходит в специальных вакуолях, или везикулах, которые образуются в результате эндоцитоза (пиноцитоза или фагоцитоза), то оно определяется как везикулярное, или эндоцитозное. При везикулярном внутриклеточном пищеварении эндоцитозного типа происходит впячивание определенного участка (участков) мембраны вместе с поглощаемым веществом. Далее этот участок постепенно отделяется от мембраны, и образуется внутриклеточная везикулярная структура. Как правило, такая везикула сливается с лизосомой, содержащей широкий спектр гидролитических ферментов, действующих на все основные компоненты пищи. В образовавшейся новой структуре - фагосоме и происходят гидролиз поступивших субстратов и последующее всасывание образующихся продуктов. Непереваренные остатки фагосомы обычно выбрасываются за пределы клетки путем экзоцитоза. Таким образом, внутриклеточное пищеварение - это механизм, за счет которого реализуется не только переваривание, но и поглощение клеткой пищевых веществ, в том числе крупных молекул и надмолекулярных структур. Внутриклеточное пищеварение лимитировано проницаемостью мембраны и процессами эндоцитоза. Последние характеризуются низкой скоростью и, по-видимому, не могут играть существенной роли в обеспечении нутритивных потребностей высших организмов. Как мы обратили внимание еще в 1967 г. (Уголев, 1967), с точки зрения энзимологии внутриклеточное пищеварение везикулярного типа представляет собой сочетание микрополостного и мембранного пищеварения. Везикулярное внутриклеточное пищеварение выявлено у всех типов животных - от простейших до млекопитающих (особенно большую роль оно играет у низших животных), а молекулярное - у всех групп организмов.

Страница 1

В зависимости от происхождения гидролитических ферментов различают:

1) собственное пищеварение - оно идет за счет ферментов, вырабатываемых человеком или животным;

2) симбионтное - за счет ферментов симбионтов, например, ферментов микроорганизмов, населяющих толстый кишечник;

3) аутолитическое - за счет ферментов, вводимых вместе с пищей. Это, например, характерно для молока матери, в нем содержатся ферменты, необходимые для створаживания молока и гидролиза его компонентов. У взрослого человека главное значение в процессах пищеварения имеет собственное пищеварение.

В зависимости от локализации процесса гидролиза питательных веществ различают: внутриклеточное и внеклеточное пищеварение, причем внеклеточное делится на дистантное (или полостное) и контактное (или пристеночное) пищеварение.

Внутриклеточное пищеварение

представляет собой процесс, происходящий внутри клетки. Фагоциты - яркий пример использования этого способа гидролиза. Как правило, внутриклеточное пищеварение осуществляется с помощью гидролаз, расположенных в лизосомах. В процессе собственного (истинного) пищеварения у человека основная роль принадлежит полостному и пристеночному пищеварению.

Полостное пищеварение

совершается в различных отделах ЖКТ, начиная с ротовой полости, но его выраженность различна. Слюнные железы, железы желудка, панкреатическая железа, многочисленные железы кишечника вырабатывают соответствующие соки (слюну - в ротовой полости), в которых помимо различных компонентов содержатся ферменты - гидролазы, осуществляющие гидролиз соответствующих полимеров - белков, сложных углеводов, жиров. Как правило, гидролиз происходит в водной фазе и во многом он определяется рН среды, температурой, а для липаз - содержанием в среде эмульгатора жира - желчных кислот. Он заканчивается образованием мелких молекул - дисахаридов, дипептидов, жирных кислот, моноглицеридов.

Пристеночное (мембранное) пищеварение

Идея о его существовании была высказана А. М. Уголевым в 1963 г. Проводя опыты с отрезком тонкой кишки, он обнаружил, что гидролиз крахмала под влиянием амилазы в присутствии отрезка тонкой кишки крысы, обработанного специальным образом (для удаления собственной амилазы), происходит значительно быстрее, чем без него. А. М. Уголев предположил, что в апикальной части энтероцитов происходит процесс, способствующий окончательному перевариванию питательных веществ. Последующее развитие науки подтвердило правильность этой гипотезы, которая в настоящее время признана аксиомой физиологии пищеварения.

Пристеночное пищеварение осуществляется на апикальной поверхности энтероцита. Здесь, в его мембране, встроены ферменты-гидролазы, которые совершают окончательный гидролиз питательных веществ, например, мальтаза, расщепляющая мальтозу до двух молекул глюкозы, инвертаза, расщепляющая сахарозу до глюкозы и фруктозы, дипептидазы. Эти ферменты состоят из двух частей - гидрофильной и гидрофобной. Гидрофильная часть находится над мембраной, а гидрофобная часть - внутри мембраны, она выполняет «якорную» функцию. Ферменты, которые осуществляют пристеночное пищеварение, как правило, синтезируются внутри самого энтероцита, в том числе мальтаза, инвертаза, изомальтаза, гамма-амилаза, лактаза, трегалаза, щелочная фосфатаза, моноглицеридлипа-за, пептидазы, аминопептидазы, карбоксипептидазы и другие. После синтеза эти ферменты встраиваются в мембрану как типичные интегральные белки. Эффективность пристеночного пищеварения во многом возрастает благодаря тому, что этот процесс сопряжен со следующим этапом - транспортом молекулы через энтероцит в кровь или лимфу, т. е. с процессом всасывания. Как правило, вблизи от фермента-гидролазы находится транспортный механизм («транспортер», по терминологии А. М. Уголева), который, как в эстафете, принимает на себя образовавшийся мономер и транспортирует его через апикальную мембрану энтероцита внутрь клетки.

Энтероцит покрыт микроворсинками, в среднем до 1700-3000 штук на клетку. На 1 мм2 таких ворсинок - около 50-200 млн. За счет них площадь мембраны, на которой совершается пристеночное пищеварение, возрастает в 14-39 раз. В мембранах этих микроворсинок и локализуются ферменты - гидролазы. Между микроворсинками и на их поверхности расположен слой гликокаликса - это перпендикулярно по отношению к поверхности мембраны энтероцита расположенные филаменты (диаметр их от 2 до 5 нм, высота - 0,3-0,5 мкм), которые образуют своеобразный пористый реактор. Периодически, когда гликокаликс чрезмерно загрязнен, он, для очистки поверхности энтероцита, отторгается. При патологии возможны ситуации, когда клетка вообще надолго лишается гликокаликса, и в этом случае нарушается процесс пристеночного пищеварения. Гликокаликс обеспечивает над апикальной мембраной энтероцита своеобразную среду. Гликокаликс является молекулярным ситом и ионообменником - расстояния между соседними филаментами гликокаликса таковы, что они не пропускают внутрь гликокаликса крупные частицы, в том числе «недопереваренные» продукты, микроорганизмы, которые населяют тонкий кишечник. Благодаря наличию электрических зарядов (катионов, анионов) гликокаликс является ионообменником. В целом, гликокаликс обеспечивает стерильность и избирательную проходимость для среды, расположенной над мембраной энтероцита. Между филаментами гликокаликса расположены ферменты - гидролазы, основная часть которых происходит из соков - кишечного и панкреатического, и здесь они довершают начатый в полости кишечника процесс частичного гидролиза.

Описание экосистемы пресного водоема

Растительными остатками и развивающимися на них бактериями питаются простейшие, которых поедают мелкие рачки. Рачки, в свою очередь, служат пищей рыбам, а последних могут поедать хищные рыбы. Пищевые цепи сложно переплетены. Если какой-ни...

Описание экосистемы океана

В питании животных океана преимущественное значение имеет планктон. Водорослями и простейшими питаются веслоногие рачки. Рачков поедают сельди и другие рыбы. Сельди идут в пищу хищным рыбам и чайкам. Исключительно планктоном питаются усат...

Античная наука о природе

Впервые наука в истории человечества возникает в Древней Греции в VI веке до н. э. В отличие от ряда древних цивилизаций (Египта, Вавилона, Ассирии) именно в культуре Древней Греции обнаруживаются характерные особенности зарождающейся нау...

У многих протистов и у животных, имеющих внутриклеточное пищеварение, лизосомы участвуют в переваривании пищи, захваченной путем эндоцитоза. При этом лизосомы сливаются с пищеварительными вакуолями. У протистов непереваренные остатки пищи обычно удаляются из клетки при слиянии пищеварительной вакуоли с наружной мембраной.

Многие клетки животных, у которых преобладает полостное пищеварение (например, хордовые) получают питательные вещества из межклеточной жидкости или плазмы крови с помощью пиноцитоза. Эти вещества также вовлекаются в обмен веществ клетки после их переваривания в лизосомах. Хорошо изученный пример такого участия лизосом в обмене веществ - получение клетками холестерина. Холестерин, приносимый кровью в виде ЛПНП, поступает внутрь пиноцитозных везикул после соединения ЛПНП с рецепторами ЛПНП на мембране. Рецепторы возвращаются к мембране из ранней эндосомы, а ЛПНП поступают в лизосомы. После этого ЛПНП перевариваются, а высвободившийся холестерин через мембрану лизосом поступает в цитоплазму.

Косвенно лизосомы участвуют в обмене, обеспечивая десенсибилизацию клеток к воздействию гормонов. При длительном действии гормона на клетку часть рецепторов, связавших гормон, поступают в эндосомы и затем деградируют внутри лизосом. Снижение числа рецепторов понижает чувствительность клетки к гормону.

Для крупных вакуолей растений характерна запасающая функция - в них могут накапливаться ионы, пигменты (например, антоцианы), вторичные метаболиты, белки (в алейроновых зернах эндосперма злаков). Внутри вакуолей (например, в прорастающих семенах) у растений происхдят и процессы переваривания запасенных белков.

Аутофагия

Обычно различают два типа аутофагии - микроаутофагия и макроаутофагия. При микроаутофагии, как при образовании мультивезикулярных телец, образуются впячивания мембраны эндосомы или лизосомы, которые затем отделяются в виде внутренних пузырьков, только в них попадают вещества, синтезированные в самой клетке. Таким путем клетка может переваривать белки при нехватке энергии или строительного материала (например, при голодании). Но процессы микроаутофагии происходят и при нормальных условиях и в целом неизбирательны. Иногда в ходе микроаутофагии перевариваются и органоиды; так, у дрожжей описана микроаутофагия пероксисом и частичная микроаутофагия ядер, при которой клетка сохраняет жизнеспособность.

При макроаутофагии участок цитоплазмы (часто содержащий какие-либо органоиды) окружается мембранным компартментом, похожим на цистерну эндоплазматической сети. В результате этот участок оказывается отгорожен от остальной цитоплазмы двумя мембранами. Затем такая аутофагосома сливается с лизосомой, и ее содержимое переваривается. Видимо, макроаутофагия также неизбирательна, хотя часто подчеркивается, что с помощью нее клетка может избавляться от «отслуживших свой срок» органоидов (митохондрий, рибосом и др.).

Третий тип аутофагии - шаперон-зависимая. При этом способе происходит направленный транспорт частично денатурировавших белков из цитоплазмы сквозь мембрану лизосомы в ее полость.

Автолиз

Ферменты лизосом нередко высвобождаются при разрушении мембраны лизосомы. Обычно при этом они инактивируются в нейтральной среде цитоплазмы. Однако при одновременном разрушении всех лизосом клетки может произойти ее саморазрушение - автолиз. Различают патологический и обычный автолиз. Распространенный вариант патологического автолиза - посмертный автолиз тканей.

В норме процессы автолиза сопровождают многие явления, связанные с развитием организма и дифференцировкой клеток. Так, аутолиз клеток описывается как механизм разрушения тканей у личинок насекомых при полном превращении, а также при рассасывании хвоста у головастика. Правда, эти описания относятся к периоду, когда различия между апоптозом и некрозом еще не были установлены, и в каждом случае требуется выяснять, не лежит ли на самом деле в основе деградации органа или ткани апоптоз, не связанный с автолизом.

У растений автолизом сопровождается дифференциация клеток, которые функционируют после смерти (например, трахеид или члеников сосудов). Частичный автолиз происходит и при созревании клеток флоэмы- члеников ситовидных трубок.

Клиническое значение. Болезни, связанные с нарушением работы лизосом

Иногда из-за неправильной работы лизосом развиваются болезни накопления, при которых ферменты из-за мутаций не работают или работают плохо. Примером болезней накопления может служить амавротическая идиотия при накоплении гликогена.

Разрыв лизосомы и выход в гиалоплазму расщепляющих ферментов сопровождается резким повышением их активности. Такого рода повышение активности ферментов наблюдается, например, в очагах некроза при инфаркте миокарда и при действии излучения.

Митохондрия

Материал из Википедии - свободной энциклопедии

(перенаправлено с «Митохондрии»)

Перейти к: навигация, поиск

Электронномикроскопическая фотография, показывающая митохондрии млекопитающего в поперечном сечении