О детском приюте принца Петра Ольденбургского, которого современники называли «просвещенным благотворителем», и о широком и «умном» социальном служении семьи Ольденбургских – очередной рассказ в рамках рубрики «Благотворительность и власть в истории России»

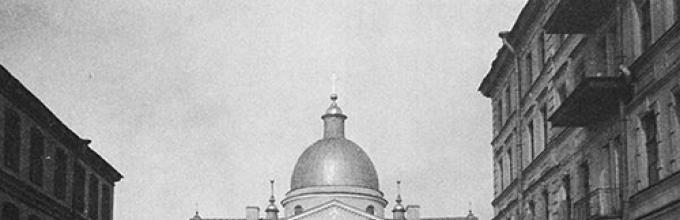

Здание приюта (реального училища) принца П. Г. Ольденбургского. Начало 1900-х гг

Начало. Приют открывается

В 1842 году принц Петр Георгиевич Ольденбургский взял под свое покровительство недавно открытый ночной детский приют в Рождественской части Санкт-Петербурга. В 1846 году представил императору план переустройства, и из средств Опекунского Совета города было выделено 60 тыс. руб. Были приобретены два смежных каменных дома с двором и садом, на углу Глухого и Прачечного переулков. Сюда переместилось благотворительное заведение. День 28 июня 1846 считается датой образования Приюта принца П. Г. Ольденбургского. А в 1848 г. был утвержден Устав о «Детском приюте принца Петра Георгиевича Ольденбургского».

Церковь Рождества Христова на Песках, давшая название улицам Рождественской части

Церковь Рождества Христова на Песках, давшая название улицам Рождественской части

Первоначально приют давал детям элементарное образование, причем в женском отделении было обращено особое внимание на рукоделие, а в мужском – на ремесла. Около десяти лет существовал приют в этих условиях, а в 1857 г. был введен в действие новый устав, согласно которому была изменена учебная программа обоих отделений: в мужском было введено преподавание в объеме 4-х классов реальной прогимназии, с целью облегчить переход лучших воспитанников в средние учебные заведения, а в девичьем – семиклассное образование по курсу женских институтов и гимназий.

Приют начал формироваться как особенное учреждение, в котором образование, нравственное воспитание и дальнейшая судьба учеников были определены идеями и активным попечением принца Петра Георгиевича Ольденбургского, одного из самых просвещенных благотворителей своего времени.

Принц

Принц Петр Георгиевич Ольденбургский появился на свет 14 августа 1812 г. в Ярославле.

За несколько дней до Бородинской битвы у принца Георгия Петровича Ольденбургского и его супруги великой княгини Екатерины Павловны родился сын, названный при крещении Константин-Фридрих-Петр, известный впоследствии в России под именем принца Петра Георгиевича. Четырех месяцев от рождения принц лишился отца, и был перевезен к своей бабке, вдовствующей императрице Марии Феодоровне, супруге императора Павла I, а затем, когда Екатерина Павловна вступила в новый брак с наследным принцем Виртембергским, он последовал за своей матерью в Штутгарт.

На восьмом году от роду он лишился матери, и был (по желанию, высказанному принцессой перед кончиной), отвезен в Ольденбург к своему деду, герцогу Петру-Фридриху-Людвигу Ольденбургскому, где и получил дальнейшее воспитание.

Принц обучался древним и новым языкам, геометрии, географии, а также русскому языку. В последнее время своего пребывания в Ольденбурге с особенным интересом занимался юридическими науками и логикой под руководством Христиана Рунде.

Ж.-Д. Кур, портрет принца П.Г. Ольденбургского в мундире Лейб-Гвардейского Преображенского полка (1842г)

Ж.-Д. Кур, портрет принца П.Г. Ольденбургского в мундире Лейб-Гвардейского Преображенского полка (1842г)

В конце 1830 г. император Николай I вызвал принца на русскую службу. 1 декабря 1830 г. принц прибыл в Петербург, был встречен очень радушно императором и зачислен на действительную службу в лейб-гвардии Преображенский полк. С этого времени принц постоянно проживал в России.

За время пятилетней службы в полку принц за отличие по службе был произведен в генерал-майоры, а 6 декабря 1834 г. – в генерал-лейтенанты.

С ранних лет принц отличался высокой способность к сопереживанию, был воспитан в гуманистических традициях, и выказал свое доброе сердце уже в качестве офицера полка: он обратил внимание на горькую участь солдатских детей, в большинстве случаев остававшихся без всякого образования. По его почину в Преображенском полку была устроена школа, и он принял ее под свой ближайший надзор: наряду с обучением грамоте в это школе обращали также внимание и на нравственное воспитание.

Это был первый опыт, который впоследствии успешно был применен и в других полках. Немало приложил стараний принц и для улучшения солдатского быта в гигиеническом отношении.

Экзекуция

Но в 1834 г. принц оставил военную службу – по той причине, что стал свидетелем вопиющего случая применения телесных наказаний. Случай, впрочем, оказался вопиющем только для принца Петра Георгиевича.

Поводом к переходу Петра Георгиевича из военной службы в гражданскую был следующий эпизод, обстоятельно рассказанный им статс-секретарю Половцову. Во время службы в Преображенском полку принцу пришлось, по служебной обязанности, присутствовать при том, как женщина была подвергнута телесному наказанию и прогнана сквозь строй, причем на её обнаженные плечи были наносимы солдатами палочные удары. Возмущенный такой картиной, Пётр Георгиевич с места экзекуции поехал к тогдашнему министру внутренних дел графу Блудову и заявил ему, что он никогда более не примет участия в приведении в исполнение подобного наказания, не существующего ни у одного сколько-нибудь просвещенного народа, а потому просил Блудова доложить Государю Императору его просьбу об увольнении от военной службы. Просьба была вскорости удовлетворена.

Общественная и благотворительная работа

Началась общественная и филантропическая деятельность принца: более всего его интересовали образовательные проекты.

В мае 1835 г., именным указом Николая I, по замыслу и на средства принца Ольденбургского, и при тесном участии М. М. Сперанского, с целью воспитания юридически компетентных кадров для административной и судебной деятельности, было основано Императорское училище правоведения.

С. К. Зарянко, «Зал училища правоведения с группами учителей и воспитанников» (1840г.)

С. К. Зарянко, «Зал училища правоведения с группами учителей и воспитанников» (1840г.)

30 сентября 1839 года принц был Высочайше назначен почётным опекуном в Санкт-Петербургском Опекунском Совете и членом Советов Воспитательного Общества благородных девиц и училища ордена св. Екатерины. 14 октября того же года ему было поручено управление Санкт-Петербургской Мариинской больницей для бедных.

Деятельность принца приняла более широкие размеры с 1844 г., когда ему было поручено исполнять должность Председательствующего в Санкт-Петербургском Опекунском Совете. Постепенное увеличение числа женских учебных заведений требовало новых форм управления, сами их уставы нуждались в пересмотре. Для этого с 1 января 1845 был учрежден особый Главный Совет под председательством принца Ольденбургского, долгое время игравший роль как бы особого министерства женского образования в России.

В 1844 году принцем была основана первая в России Свято-Троицкая община сестер милосердия; открыта Мариинская больница (1858 г.) и Мариинское женское училище; детский приют на сто детей (в 1871 г. переименованный в «Детский приют Екатерины, Марии и Георгия»); детская больница (1869 г.), где впервые в истории отечественной медицины осуществлялось размещение пациентов по профилю заболевания (с 1918 г. носит имя педиатра К. А. Раухфуса).

Вообще же Принц Ольденбургский – один из крупнейших благотворителей своего времени: его средствам и активному попечению обязаны своим возникновением и развитием женский институт принцессы Терезии Ольденбургской; больницы Обуховская, Мариинская, Петропавловская и др.; Воспитательный Дом и пр.

На сбережения от денег «на булавки»

Принц был женат на принцессе Терезии-Вильгельмине-Фредерике-Изабелле-Шарлоте Нассауской. В их семье было восемь детей: Александра, Николай, Мария, Александр, Екатерина, Георгий, Константин, Терезия.

Дети Петра Георгиевича и Терезии Васильевны Ольденбургских. Сер. 1850-х гг. Литография

Дети Петра Георгиевича и Терезии Васильевны Ольденбургских. Сер. 1850-х гг. Литография

Супруга помогала своему мужу в делах благотворительности, в организации женского образования.

В.И.Гау, портрет принцессы Терезии Ольденбургской, урождённой Нассау (1836г.)

В.И.Гау, портрет принцессы Терезии Ольденбургской, урождённой Нассау (1836г.)

Принцесса Терезия Ольденбургская на сбережения от «туалетных денег» открыла женское училище своего имени. Также она участвовала в открытии первой в России Свято-Троицкой общины сестер милосердия, которая предоставляла комплекс услуг: приют, лечение, обучение, воспитание, восстановление душевных сил.

Скончался Пётр Георгиевич в 1881 г. и был похоронен на кладбище Свято-Троицкой Сергиевой Приморской мужской Пустыни (основанной в 1732 г. и достигшей расцвета во время наместничества свт. Игнатия Брянчанинова), близ Стрельны.

В 1889 году принцу был воздвигнут памятник с надписью «Просвещенному благотворителю» перед зданием Мариинской больницы на Литейном проспекте, а в 1912 году, в связи со столетием со дня его рождения, часть набережной реки Фонтанки была названа Набережной принца Петра Ольденбургского.

Воспитанники приюта принца Ольденбургского и сестры милосердия у памятника П. Г. Ольденбургскому перед Мариинской больницей в день 100-летия со дня его рождения (Санкт-Петербург,1912 г. Фотоателье К. К. Буллы)

Воспитанники приюта принца Ольденбургского и сестры милосердия у памятника П. Г. Ольденбургскому перед Мариинской больницей в день 100-летия со дня его рождения (Санкт-Петербург,1912 г. Фотоателье К. К. Буллы)

Приют расширяется. Новое здание

И все же любимым детищем принца был «Детский приют принца Петра Георгиевича Ольденбургского».

Результаты обучения в приюте были столь благоприятны, а плата за содержание столь незначительна, что число желавших поступить в приют быстро возросло, и стены его (на углу Глухого и Прачечного переулков) скоро оказались слишком тесными. К счастью, Санкт-Петербургское городское общественное управление в 1858 году уступило бесплатно под постройку нового дома для приюта городскую землю, находящуюся в 12-й роте Измайловского полка.

Необходим был еще и капитал на постройку дома, и принц Петр Георгиевич жертвует из собственного достояния 40 тыс. рублей. Благородный почин вызвал приток и других пожертвований, явилась возможность приступить к сооружению нового здания, которое и было построено. Новое четырехэтажное здание по проекту академика архитектуры Генриха Христиановича Штегемана было освящено 22 октября 1861 года; а 5 декабря того же года в присутствии принца П. Г. Ольденбургского и великого князя Николая Николаевича Старшего с супругой был освящен домовый храм во имя иконы Божией Матери Утоли моя печали.

Церковь приюта принца Ольденбургского. Интерьер. Фото 1890-х гг.

Церковь приюта принца Ольденбургского. Интерьер. Фото 1890-х гг.

Мужское и женское отделения приюта по учебным программам постепенно приближались к типу средних учебных заведений, с той лишь разницей, что, кроме общеобразовательных предметов, много времени в нем уделялось обучению ремеслам и рукоделиям. 31 декабря 1890 г. высочайшей волей приюту были дарованы права казенных реальных училищ, приравнивающее его отделения по правам к учебным заведениям Министерства народного просвещения. Выпускники приюта получили возможность продолжать учебу в высших учебных заведениях.

С 1867 года ежегодно проводились выставки сделанных руками воспитанниц «предметов мод и детских костюмов». Позже обучение рукоделию было на время прекращено и воспитанницы занимались лишь шитьем белья для Приюта, однако затем «сочли целесообразным открыть при приюте модный магазин и ввести занятия изящными работами».

Воспитанники и воспитанницы, благотворители и члены Попечительского совета, преподаватели и служители приюта П.Г.Ольденбургского у новогодней ёлки (нач.20 в)

Воспитанники и воспитанницы, благотворители и члены Попечительского совета, преподаватели и служители приюта П.Г.Ольденбургского у новогодней ёлки (нач.20 в)

Воспитанники приюта принца П. Г. Ольденбургского с преподавателями и священником приютского храма (1900-е гг)

Воспитанники приюта принца П. Г. Ольденбургского с преподавателями и священником приютского храма (1900-е гг)

Воспитанники приюта принца П.Г. Ольденбургского в мастерской за изготовлением музыкальных инструментов (1911г)

Воспитанники приюта принца П.Г. Ольденбургского в мастерской за изготовлением музыкальных инструментов (1911г)

Воспитанники приюта принца Ольденбургского за трапезой (1900-е гг)

Воспитанники приюта принца Ольденбургского за трапезой (1900-е гг)

Воспитанники приюта принца П. Г. Ольденбургского на занятии по гимнастике (1900-е гг)

Воспитанники приюта принца П. Г. Ольденбургского на занятии по гимнастике (1900-е гг)

В «Положении о Приюте» (1890 г.) указывалось: «1. Приют имеет целью воспитание и образование детей обоего пола, преимущественно сирот, без различия их происхождения, состояния и вероисповедания. 2. Приют состоит из мужского и женского отделений, причем первое подразделяется на: а) реальное, б) низшее механико-техническое и в) ремесленное. 3. Приют находится в ведомстве Министерства внутренних дел. Главное заведование оным принадлежит попечителю и состоящему при нем Попечительному совету, а непосредственное управление вверяется директору, при содействии комитетов педагогического и хозяйственного. 28. Попечителем приюта назначается, с высочайшего соизволения, старший в роде потомок почившего в Бозе принца Петра Георгиевича Ольденбургского»

Эстафету благотворительности принял от отца Александр Петрович Ольденбургский. У него была блестящая военная карьера: участвовал в сражениях под Горным Дубняком, в осаде Плевны, перешел через Балканы, принимал участие в окончательном поражении Сулеймана-паши; имел чин генерала от инфантерии и звание генерал-адъютанта.

Петр Георгиевич и Александр Петрович Ольденбургские; портрет по фотографиям (1910 г.)

Петр Георгиевич и Александр Петрович Ольденбургские; портрет по фотографиям (1910 г.)

И одновременно Александр Петрович состоял попечителем Императорского училища правоведения, основанного его отцом, Приюта Петра Георгиевича Ольденбургского, дома призрения душевнобольных, покровителем общества вспоможения нуждающимся ученицам женского училища принцессы Терезии. Императорский институт экспериментальной медицины обязан своим существованием инициативе и щедрым пожертвованиям принца Александра Петровича. Институт стал главным делом жизни принца.

Но и детский приют принца Петра Георгиевича Ольденбургского Александр Петрович не забывал. С 1884 г. программа мужского отделения была расширена до курса реальных училищ. Девушек же стали готовить «к предстоящим им в жизни обязанностям, воспитывая их в строго религиозном духе, Приют хочет научить их кулинарному искусству, домоведению и гигиене». С 1890 г. выпускники мужского отделения Приюта получили права оканчивающих низшие механикотехнические и реальные училища Министерства народного просвещения, а в женском отделении был прибавлен педагогический класс.

Учащийся Реального училища (приют) принца П. Г. Ольденбургского (нач.20 в.); значок, состоящий из перекрещенных букв П (приют), П (Петра) и О (Ольденбургского) на головной убор учащегося приюта; Жетон Попечительства Императорского Человеколюбивого общества для сбора пожертвований на воспитание и устройство бедных детей в мастерство (на отвороте форменной куртки — см. фото учащегося). Подобные жетоны были именными, и изготавливались из серебра и золота. Жетоны вручались за особые заслуги перед обществом, как правило, за крупное денежное пожертвование. Обладание таким жетоном повышало общественный статус владельца. Чем так отличился этот молодой человек, что ему был вручен подобный жетон? Маловероятно, что это было денежное пожертвование. В этом учебным заведении не учились дети из обеспеченных семей. Вероятнее всего он был удостоен жетона за общественную работу

Учащийся Реального училища (приют) принца П. Г. Ольденбургского (нач.20 в.); значок, состоящий из перекрещенных букв П (приют), П (Петра) и О (Ольденбургского) на головной убор учащегося приюта; Жетон Попечительства Императорского Человеколюбивого общества для сбора пожертвований на воспитание и устройство бедных детей в мастерство (на отвороте форменной куртки — см. фото учащегося). Подобные жетоны были именными, и изготавливались из серебра и золота. Жетоны вручались за особые заслуги перед обществом, как правило, за крупное денежное пожертвование. Обладание таким жетоном повышало общественный статус владельца. Чем так отличился этот молодой человек, что ему был вручен подобный жетон? Маловероятно, что это было денежное пожертвование. В этом учебным заведении не учились дети из обеспеченных семей. Вероятнее всего он был удостоен жетона за общественную работу

В 1900 было открыто отделение приюта в Луге, в усадьбе, подаренной ему местным Городским управлением. В 1903 приют основал школу-здравницу на Черноморском побережье, в Гаграх, где учились дети, по здоровью вынужденные жить в теплом климате. При гагринском отделении, была основана народная начальная школа с совместным обучением детей обоего пола.

Отделение приюта в Луге (реальное училище); нач. 20 в

Отделение приюта в Луге (реальное училище); нач. 20 в

Вид здания приюта (дачи) принца П.Г. Ольденбургского в Лесном (1911г)

Вид здания приюта (дачи) принца П.Г. Ольденбургского в Лесном (1911г)

Супругой принца в 1868 г. стала Евгения Максимилиановна, дочь герцога Максимилиана Лейхтенбергского и Великой княгини Марии Николаевны, которая на протяжении всей жизни поддерживала благотворительные начинания супруга.

Принц П.Г.Ольденбургский c невесткой принцессой Е.М. Ольденбургской в имении принцессы Рамонь в Воронежской губернии (до 1881 г)

Принц П.Г.Ольденбургский c невесткой принцессой Е.М. Ольденбургской в имении принцессы Рамонь в Воронежской губернии (до 1881 г)

Приют просуществовал более шестидесяти лет, до самой революции.

«Краткий исторический очерк пятидесятилетней деятельности Приюта принца Петра Георгиевича Ольденбургского. 1846-1896 г.» С-Пб, 1896. Типография П.П.Сойкина

«Краткий исторический очерк пятидесятилетней деятельности Приюта принца Петра Георгиевича Ольденбургского. 1846-1896 г.» С-Пб, 1896. Типография П.П.Сойкина

Наиболее ценным следствием и показателем успешности трудов семьи принцев Ольденбургских явились судьбы тех, с кем им пришлось встретиться на своем жизненном пути прямо либо косвенно, когда благим делам служило уже само имя. Благодарные воспитанники для увековечивания памяти Ольденбургских учреждали стипендии их имени. В честь П.Г. Ольденбургского московские благотворительные организации открыли Детский приют, Ольденбургскую школу, приют имени Петра Георгиевича для слепых детей. В Санкт-Петербурге также возникла двухклассная школа принца Петра Георгиевича Ольденбургского.

Осенью 1917 г. А.П. Ольденбургский эмигрировал по Францию, где скончался в 1932 году. Погребен в Биаррице.

Могилу Петра Георгиевича Ольденбургского в 1920-х гг. разорили.

Храм Рождества Христова на Песках снесён в 1934 году. Рождественские улицы переименованы в Советские.

После революции апартаменты приюта не пустовали, здесь размещалась спецлечебница, в годы войны – госпиталь, после прорыва блокады – 1-я и 12-я школы и Дом пионеров Ленинского района. 30 апреля 1944 года здесь было сформировано Подготовительное военно-морское училище с трёхлетним сроком обучения.

Ныне здание приюта сильно обветшало и нуждается в капитальном ремонте

Ныне здание приюта сильно обветшало и нуждается в капитальном ремонте

Однако времена меняются. Например, гимназии №157, история которой началась в 1868-ом году, как история Рождественской женской прогимназии — с 1869 г. под покровительством и попечением принцессы Евгении Максимилиановны Ольденбургской, в 2000 году было возвращено историческое имя: в 1899 г. по высочайшему повелению Николая II Санкт-Петербургской Рождественской гимназии присвоено особое наименование: «Санкт-Петербургская гимназия принцессы Евгении Максимилиановны Ольденбургской»

А храм на Песках собираются воссоздать.

Гимназия №157 г. Санкт-Петербурга имени принцессы Е. М. Ольденбургской на улице Пролетарской Диктатуры (бывш. Лафонской ул.). Здание постройки 1901 г., куда переехала основанная в 1868 г. Рождественская женская проимназия. Современное фото

Гимназия №157 г. Санкт-Петербурга имени принцессы Е. М. Ольденбургской на улице Пролетарской Диктатуры (бывш. Лафонской ул.). Здание постройки 1901 г., куда переехала основанная в 1868 г. Рождественская женская проимназия. Современное фото

Адрес здания приюта

: Санкт-Петербург,

12-я Красноармейская ул., 36-38

Использованы материалы сайтов: wikipedia.org, encblago.lfond.spb.ru, citywalls.ru, humus.livejournal.com, forum.kladoiskatel.ru, rusdeutsch.ru, photoarchive.spb.ru, piteroldbook.ru, trud.ru, blagoros.ru, gym157.spb.ru

Петр Георгиевич Ольденбургский

Ольденбургский принц Петр Георгиевич (Константин-Фридрих-Петр) (1812-1881), генерал от инфантерии, шеф Стародубского кирасирского его имени полка, сенатор, член Государственного Совета и председатель департамента гражданских и духовных дел, главноуправляющий IV Отделением Собственной Его Величества Канцелярии, почетный опекун и председатель С.-Петербургского Опекунского Совета, главный начальник женских учебных заведений Ведомства Императрицы Марии, попечитель Императорского Училища Правоведения С.-Петербургского Коммерческого Училища, Императорского Александровского Лицея, почетный член различных ученых и благотворительных обществ, председатель Российского Общества международного права, попечитель Киевского дома призрения бедных, покровитель Глазной лечебницы.

Принц П. Г. Ольденбургский род. 14 августа 1812 г. в Ярославле, ум. 2 мая 1881 г. в Петербурге. За несколько дней до Бородинской битвы у принца Георгия Петровича Ольденбургского и супруги его великой княгини Екатерины Павловны в Ярославле родился сын, названный при крещении Константин-Фридрих-Петр, известный впоследствии в России под именем принца Петра Георгиевича. Четырех месяцев от рождения принц лишился отца и был перевезен к бабке своей, императрице Марии Феодоровне, супруге императора Павла I, а затем, когда Екатерина Павловна вступила в новый брак с наследным принцем Виртембергским, он последовал за своей матерью в Штутгарт. На восьмом году от роду он лишился матери и был по ее желанию, высказанному принцессой перед кончиной, отвезен в Ольденбург к деду своему, герцогу Ольденбургскому Петру-Фридриху-Людвигу, где и получил дальнейшее воспитание вместе со старшим своим братом принцем Фридрихом-Павлом-Александром. В круг наук, которые должен был проходит принц, были между прочим включены древние и новые языки, геометрия, география, а также и русский язык. В последнее время пребывания своего в Ольденбурге принц с особенной любовью занимался юридическими науками и логикой под руководством Христиана Рунде. В 1829 г. по Адрианопольскому миру Греция получила политическую самостоятельность и кандидатом на греческий престол некоторые дипломаты того времен и называли принца П. Г. Ольденбургского.

В конце 1830 г. император Николай I вызвал принца на русскую службу. 1 декабря 1830 г. принц прибыл в Петербург, был встречен очень радушно императором и зачислен на действительную службу в лейб-гвардии Преображенский полк. За время пятилетней службы своей в полку принц сначала командовал 2-м батальоном, а затем (временно) и полком, и за отличие по службе 6 августа 1832 г. был произведен в генерал-майоры. а 6 декабря 1834 г. в генерал-лейтенанты. С ранних лет отличавшийся высоко развитым чувством гуманности, принц Ольденбургский выказал свое доброе сердце и в качестве офицера полка: он обратил внимание на горькую участь солдатских детей, в большинстве случаев остававшихся без всякого образования. По его почину в Преображенском полку была устроена школа и он принял ее под свой ближайший надзор; наряду с обучением грамоте в этой школе было обращено также внимание и на нравственную сторону обучаемых. Это был первый опыт, который впоследствии успешно был применен и в других полках. Немало приложил стараний принц и для улучшения солдатского быта в гигиеническом отношении.

12 марта 1835 г. принц был назначен членом совета военно-учебных заведений, а в мае следующего года временно исправлял обязанности и начальника военно-учебных заведений.

Между тем, принц не покидал забот и об образовании и продолжал заниматься литературой (между прочим, принц перевел в 1834 г. на французский язык "Пиковую даму" Пушкина), историей, естественными науками и в особенности науками юридическими (под руководством К. И. Арсеньева). В 1834 г. принц оставил военную службу. Поводом к переходу принца Петра Георгиевича из военной службы в гражданскую был следующий случай, обстоятельно рассказанный им статс-секретарю Половцову, со слов коего он нами здесь и помещается. Во время службы его в Преображенском полку принцу пришлось, по служебной обязанности, присутствовать при том, как женщина была подвергнута телесному наказанию и прогнана сквозь строй, причем на обнаженные ее плечи были наносимы солдатами палочные удары. Возмущенный такой картиной, принц П. Г. с места экзекуции поехал к тогдашнему министру внутренних дел графу Блудову и заявил ему, что он никогда более не примет участия в распоряжениях по приведению в исполнение подобного наказания, не существовавшего ни у какого сколько-нибудь просвещенного народа, а потому просил гр. Блудова доложить Государю Императору его просьбу об увольнении от военной службы. Согласно такому ходатайству принц назначен был членом консультации при министре юстиции, а вслед за тем (23 апреля 1834 г.) сенатором присутствующим в первый департамент Правительствующего Сената. Это новое назначение принца, доставив ему возможность - как он сам выразился - вникнуть ближайшим образом в порядок и ход гражданского делопроизводства, скоро привело принца к убеждению в недостаточно удовлетворительной постановке у нас дела юридического образования и в необходимости высшего учебного заведения специально юридического. Принц был убежден, что существовавшие высшие учебные заведения не удовлетворяли насущной потребности правительства - иметь в судебном ведомстве чиновников с солидным юридическим образованием и специально подготовленных к практической юридической деятельности. Идя навстречу этой давно назревшей потребности, принц подробно разработал проект нового "Училища Правоведения" и поднес его на благоусмотрение государя, с присовокуплением обещания пожертвовать сумму, необходимую на приобретение дома и первоначальное обзаведение училища. Письмо принца, от 26 октября 1834 г., заключавшее упомянутый проект, было передано государем Сперанскому, с надписью: "благородные чувства принца достойны уважения. Прошу, прочитав, переговорить с ним и мне сообщить, как ваши замечания, так и то, что вами с принцем условлено будет". 29 мая 1835 г. в Государственном Совете были уже рассмотрены и утверждены выработанные принцем, совместно со Сперанским, проект и штаты училища Правоведения, и на третий день последовал Высочайший рескрипт, коим принцу вверялось устройство училища. К концу ноября того же 1835 г. купленное на средства принца здание (на углу Фонтанки и Сергиевской ул.) было переделано и приспособлено для открытия в нем училища (при этом приобретение здания и его приспособление и обзаведение обошлись принцу более, чем в 1 миллион рублей).

5 декабря 1835 г. последовало торжественное, в присутствии государя-императора, открытие училища. В тот же день Высочайшим рескриптом принц был утвержден в звании попечителя училища и пожалован кавалером ордена св. Владимира 2 степени. С момента учреждения училища до самой смерти своей, в течение почти полувека, принц не покидал самых сердечных забот об этом учреждении. Не говоря о том, что он в значительной степени руководил общим ходом дел училища, он вникал нередко в мелкие детали, зорко следил за воспитанниками училища, спешил к ним на помощь и по окончании ими курса; словом, училище и его питомцы всегда находили в принце щедрую и нравственную, и материальную поддержку.

6 декабря 1836 г. принцу повелено было присутствовать в Государственном Совете, в департаменте гражданских и духовных дел, с правом занимать должность председателя, в его отсутствие.

25 февраля 1842 г. принцу Высочайше было повелено быть председателем упомянутого департамента, и в этом звании принц принимал деятельное участие в реформах 1860-х годов, именно в реформе крестьянской и судебной. В апреле 1837 года принц вступил в брак с дочерью герцога Нассауского, Вильгельма, принцессой Терезией-Вильгельминой-Шарлоттой. В следующем году принц, за многочисленными личными и служебными занятиями, просил об увольнении его от присутствования в Сенате, и просьба эта 17 февраля 1838 г. была уважена.

30 сентября 1839 г. принц был Высочайше назначен почетным опекуном в С.-Петербургском Опекунском Совете и членом Советов Воспитательного Общества благородных девиц и училища ордена св. Екатерины.

14 октября того же года ему было поручено управление С.-Петербургской Мариинской больницей для бедных.

Это новое назначение, введя принца в управление Ведомства Императрицы Марии, было не только началом новой эры в жизни принца, но и в истории этого ведомства. На этом поприще принц выказал столько энергии, трудолюбия и чувств высокого человеколюбия, что имя его останется неизгладимым в истории потянутого ведомства и в особенности в деле насаждения и развития у нас женских учебных заведений. Деятельность принца приняла более широкие размеры с 1844 г., когда ему было поручено исполнять должность Председательствующего в С.-Петербургском Опекунском Совете. Ввиду значительных размеров, коих достигло к тому времени постепенное увеличение у нас числа женских уч. заведений, существовавший доселе надзор за развитием их оказывался недостаточным, как недостаточно удовлетворительной сказалась и сторона административная; к тому же, вследствие изменившихся общественных условий, самые уставы женских учебных заведений нуждались в пересмотре. Для удовлетворения этих нужд в 1844 г. был образован под председательством принца Ольденбургского комитет, который к маю того же года окончил свои занятия, выработав разряды, штаты и программы. По предложению этого же комитета при IV Отделении Собственной Его Величества Канцелярии был учрежден тогда же (30 декабря 1844 г.). Учебный Комитет, как центральное управление по учебной части в женских учебных заведениях; а с 1 января 1845 г. был учрежден, в целях более единообразного направления всего строя управления женскими училищами, особый Главный Совет, открывший свои действия под председательством принца Ольденбургского и долгое время игравший роль как бы особого министерства женского образования в России; в 1851 г. принц был назначен председателем Учебного Комитета, и таким образом постепенно стал во главе женского воспитания и образования. В своей деятельности принц не ограничивался улучшениями административной стороны в управлении вверенного ему ведомства, но заботился и о дальнейшем и более широком развитии учебного дела и шел всегда на встречу нуждам подведомственных ему учебных заведений. Из трудов и записок принца следует упомянуть составленную им в 1851 г. и вскоре осуществленную записку о преподавании гимнастики; затем "Наставление для образования воспитанниц женских учебных заведений" (1852 г.); наставление это было Высочайше утверждено, причем Государь на подлинном написал: "прекрасно, и душевно благодарю за полезный труд".

В 1855 г. Главный Совет, под председательством принца, выработал устав женских учебных заведений, который и был 30 авг. 1855 г. Высочайше утвержден. 19 апреля 1858 г. по мысли и указаниям императрицы Марии Александровны и при деятельном содействии принца Ольденбургского было открыто в России первое семиклассное для приходящих девиц женское училище, наименованное Мариинским, попечителем которого был назначен принц. Ввиду горячего сочувствия новому училищу со стороны общества, принц в том же году, с Высочайшего разрешения, открыл в Петербурге еще несколько народных училищ. 26 февраля 1859 г. принцем были утверждены "Правила внутреннего порядка Мариинского женского училища", в которых вполне отразились те гуманные идеи, коих всегдашним носителем был принц. Вслед за открытием в Петербурге женских гимназий по образцу Мариинского училища были вскоре открыты народные же учебные заведения и в провинции; к 1883 г. их насчитывалось уже до тридцати. Между тем 12 августа 1860 г. был Высочайше утвержден проект Положения о главном управлении учреждений Императрицы Марии; согласно Положению, главное управление этими учреждениями сосредоточивалось в IV отделении Собственной Его Величества канцелярии; отделение это вверялось главноуправляющему, который вместе с тем должен был быть и председателем Главного Совета женских учебных заведений и С.-Петербургского опекунского совета. Государь назначил главноуправляющим принца П. Г. Ольденбургского и изволил утвердить проект, с тем, чтобы на положении и указе выставлено было: "Тверь, 14 августа, т. е. день рождения принца Ольденбургского". Особое благоволение Государя к трудам принца, выразившееся в данном случае, сопровождало дальнейшие шаги принца в его управлении ведомством Императрицы Марии; так 5 мая 1864 г. по случаю столетнего юбилея воспитательного общества благородных девиц в Высочайшем рескрипте на имя принца было, между прочим сказано: "звание главноуправляющего было лишь справедливым признанием двадцатилетних ваших заслуг ко благу заведений, состоящих под непосредственным Вашим покровительством". Одновременно с устройством первых открытых женских училищ (гимназий) принц озаботился о широких преобразованиях по учебной и воспитательной частям в закрытых женских институтах; в целях преобразований принц провел два важных мероприятия: одно касалось изменений в учебном плане, другое было направлено к ослаблению затворнического характера закрытых учебных заведений.

Введение преобразований и правильно-организованного семилетнего образовательного курса обеспечило дальнейшее свободное развитие общего женского образования в России. Впрочем, внимание принца привлекала к себе не только участь средних женских учебных заведений: он прилагал немало стараний и на развитие высшего специального, художественного и профессионального женского образования в России. Так, еще в 1844 г. под председательством принца были разработаны правила и устав для двухлетних педагогических курсов при Александровских женских училищах в Петербурге и Москве; кроме того, были преобразованы теоретический и практический курсы кандидаток при обоих столичных сиротских институтах. Наконец, ввиду быстрого распространения женских гимназий и недостатка в хорошо подготовленных учительницах в 1863 г. были основаны педагогические курсы, а в 1871 г. для подготовки учительниц французского языка, по мысли принца и его почину, был учрежден при Николаевском сиротском институте французский класс с двухгодичным курсом для воспитанниц института, окончивших курс с первыми наградами.

Большое внимание обратил принц и на улучшение музыкального образования воспитанниц, устроив при некоторых институтах специальные музыкальные курсы.

В деле "профессионального" женского образования было сделано принцем также немало. При нем были отчасти преобразованы, отчасти вновь учреждены специальные школы и курсы при многих больницах и родовспомогательных заведениях ведомства Императрицы Марии, рукодельни, ремесленные школы; его же инициативе принадлежит открытие при контрольной экспедиции IV Отделения Собственной Его Величества канцелярии практического курса счетоводства для девиц, уже получивших среднее образование.

Не упускал из виду принц и нужд начального образования: им было произведено немало улучшений в учебном курсе детских приютов, а в 1864 г. была учреждена учительская семинария, при С.-Петербургском воспитательном доме и открыты 20 начальных школ в округах его; число школ, равно как и число приютов, постепенно увеличивалось. (Между прочим, 10 марта 1867 г. принц Ольденбургский с Высочайшего разрешения открыл в Петербурге на собственные средства детский приют на 100 детей под наименованием "Приют в память Екатерины и Марии", с 1871 г. переименованный в "Детский приют Екатерины, Марии и Георгия". Кроме того, многими улучшениями и преобразованиями обязано принцу и ремесленное училище при Московском воспитательном доме, устав и штаты коего в 1868 г. были вновь разработаны и самое училище было переименовано в Императорское Московское техническое училище. Результаты реформ не замедлили скоро сказаться: экспонаты училища привлекали общее внимание на русских и иностранных выставках и самая система преподавания не осталась без заимствования со стороны иноземных школ, напр. американских. Вообще должно заметить, что постановка учебно-воспитательного дела в ведомстве, вверенном принцу, многими сторонами превосходила постановку того же дела за границей, и иностранцы не раз не только давали самые лестные отзывы о принятых у нас методах, но и применяли их у себя.

Успешное развитие и процветание школьного дела в учреждениях, подведомственных принцу, объясняется не только выдающимися административными способностями его высочества, его тактом, уменьем выбирать лиц и неослабной энергией, но и той горячей любовью к юношеству, которой было согрето его сердечное попечение о судьбе и преуспеянии учебных заведений, ему вверенных, и об их питомцах. Деятельность принца по женскому воспитанию и образованию так охарактеризована в исторической записке, составленной в 1883 г. по случаю исполнившегося в том году двадцатипятилетия С.-Петербургских женских гимназий: "Душей и вершителем всех царственных начинаний относительно наших учебных заведений был принц П. Г. Ольденбургский. Его Высочество всецело посвятил себя заботам о благе вверенных его управлению и ближайшему наблюдению благотворительных и воспитательно-учебных учреждений императрицы Марии. Многолетняя и неутомимая деятельность его по созданию новых и преобразованию прежних женских учебных заведений в воспитательно-учебном и хозяйственном отношениях, деятельность твердо и спокойно совершавшаяся в стройной и последовательной системе, вне всяких сторонних, временных влияний, но всегда в полном соответствии с действительными требованиями и нуждами новой общественной и государственной жизни, созданной великими делами Царя-Освободителя, подлежит оценке истории... Покойный принц своей неутомимой деятельностью, неусыпной заботливостью и особенно своей личной добротой принес громадную пользу вверенным его попечениям уч. заведениям и особенно женским гимназиям, только что начавшим свое самостоятельное существование. Десятки поколений, прошли через них, унося в своем сердце искреннюю любовь и привязанность к своему Августейшему Покровителю".

Любовь принца к детям выражалась порой в трогательных формах; принц не раз устраивал детям в своем дворце вечера; большой любитель музыки и литературы, принц нередко сочинял кантаты и песенки, которые распевали дети на своих школьных праздниках; с отеческим попечением относился принц к нуждам питомиц, кончивших курс какого-либо подведомственного ему уч. заведения. Многообразная и широкая деятельность принца не исчерпывается его трудами на пользу женского образования в России: принцу были дороги вообще успехи нашего среднего и высшего образования. Выше было отмечено основание принцем Училища Правоведения; вот как отзывается об участии принца к этому своему детищу один из бывших воспитанников Училища: "Принц считал училище чем то своим, родным и близким себе; все свое время, все заботы и помышления отдавал ему. В Училище он приезжал почти всякий день, иногда по несколько раз в день, присутствовал при лекциях в классах, бывал во время рекреаций... иногда приезжал даже ночью... Вообще говоря, навряд ли была такая потребность училищной жизни, которой бы он не видал собственными глазами...

Все это имело чрезвычайно важные последствия: Училище стало на такую ногу, на какой ни стояло ни одно из тогдашних русских училищ, и во многом получило особенный характер. В нем несравненно менее было казенного, формального, рутинного, а зато было что-то, напоминавшее семейство и домашнее житье", и таким по отношению к училищу - говорит биограф Его Высочества - принц оставался до конца своей жизни. В 1840 г. принц был назначен обер-директором С.-Петербургского Коммерческого училища, которое подвергнул коренным реформам. 28 июня 1841 г. был Высочайше утвержден новый устав училища, и с тех пор принц состоял уже попечителем последнего. В том же году принц принял на себя звание президента Императорского Вольного Экономического Общества, а с 1860 г. был его почетным членом; между прочим, за время председательства принца был выработан и новый устав общества.

В 1843 г. был причислен к ведомству учреждений императрицы Марии и Императорский Александровский Лицей и с 6 ноября того же года принцу было вверено главное начальство над Лицеем, на улучшение которого принцем также было положено немало труда.

Ценя русское просвещение и с особым уважением относясь к юриспруденции, принц в 1880 г. создал "Русское общество международного права", открытие которого под его председательством последовало 31 мая того года. В основании его была положена высокогуманная идея - содействовать развитию международного права, как залога культурного процветания и благоденствия общества.

Да и вообще вся обширная деятельность принца Ольденбургского на пользу русского общества есть блестящее выражение и практическое осуществление тех высоких гуменных идей, неизменным носителем коих был Его Высочество; выполнению их способствовала, конечно, и редкая сердечная доброта, которой отличался принц и которая двигала им на поприще благотворительности.

Принц Ольденбургский был один из крупных благотворителей; его средствам и активному попечению было обязано своим возникновением и развитием не одно благотворительное учреждение. Отметим женский институт принцессы Терезии Ольденбургской; Приют Его Высочества принца П. Г. Ольденбургского. Детская больница принца Петра Ольденбургского; упомянутый выше приют в память Екатерины, Марии и Георгия; Свято-Троицкая община сестер милосердия; больницы Обуховская, Мариинская, Петропавловская и др.; Воспитательный Дом и пр. Не говоря о серьезных преобразованиях и улучшениях, введенных принцем в ряд названных учреждений, Его Высочество жертвовал на преуспеяние их значительные суммы из собственных средств. Энергия принца не покидала его до последних дней. Уже маститый старец, справивший пятидесятилетний юбилей своей государственной службы, удрученный недугами и не могший уже без посторонней помощи подниматься по лестницам, принц продолжал посещать вверенные ему учреждения, заниматься текущими делами и живо интересоваться всем, что подлежало его ведению.

Вечером 2 мая 1881 года принц П. Г. Ольденбургский скончался от скоротечного воспаления легких. 8 мая состоялось торжественное погребение его на кладбище Сергиевой пустыни. В 1889 г. на Литейном проспекте перед зданием Мариинской больницы был воздвигнут в честь принца Ольденбургского памятник с надписью: "Просвещенному благотворителю".

В. Гласко.

{Словарь Половцова}

Использованы материалы сайта http://www.biografija.ru/show

Далее читайте:

Ольденбургский Александр Петрович (1844-1932), сын Петра Георгиевича.

Четверухин Г.Н., к.и.н. (Кострома). Миротворческая деятельность принца П.Г. Ольденбургского в правление императора Александра II (1870 – начало 1880-х гг.) . I Романовские чтения. История Российской государственности и династия Романовых: актуальные проблемы изучения . Кострома. 29-30 мая 2008 года.

Сокращения (в том числе краткая расшифровка аббревиатур).

Литература:

А. Папков: "Жизнь и труды принца П. Г. Ольденбургского", СПб. 1885; Ю. Шрейр: "Пятидесятилетний юбилей принца П. Г. Ольденбургского", СПб. 1881; "Юбилей е. и. в. пр. П. Г. Ольденбургского" ("Сев. Почта" 1808, № 245); И. Селезнев: "Пятидесятилетие IV Отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии", СПб. 1878; "Пятидесятилетний юбилей Имп. Училища Правоведения", СПб. 1886; И. Селезнев: "Историч. очерк Имп. бывшего Царскосельского, ныне Александровского Лицея", СПб. 1861; "Юбилей 25-летнего попечительства над Имп. Александр. Лицеем е. и. в. пр. П. Г. Ольденбургского" ("Русск. Инвалид", 1868, № 310); "Сборник материалов для истории СПб. Коммерческого училища", СПб. 1889, 3 тома; А. Г. Тимофеев: "История СПб. Коммерческого училища", СПб. 1901: "С.-Петербургские Высшие Женские Курсы за 25 лет", СПб. 1903; В. Тимофеев: "50-летие СПб. Николаевского Сиротского института", СПб. 1887; Скачков И. А.: "Краткий истор. очерк детского приюта принца П. Г. Ольденбургского", СПб. 1883 и 1896; С. Маслов: "Историч. Обзор Имп. Моск. Общ. сельск. хоз."; М. 1846; "Двадцатипятилетие СПб. женских гимназий", СПб. 1883; С. С. Татищев: "Император Александр II", СПб. 1903; Корф: "Жизнь гр. Сперанского", СПб. 1861; "Переписка Грота с Плетневым", т. I, II, III; Барсуков: "Жизнь и труды Погодина" (указат.); "Из педагогич. автобиографии Л. Н. Модзалевского", СПб. 1899, стр. 23; "Новости" 1881, № 115, "Голос", 1880, № 337, 1881, №№ 121-127 и др. газеты того же года; "Русский Архив" 1891; "Русская Старина" тт. 29, 30, 31, 37, 43, 77, и др. Энциклопедические Словари. - Стихи принца: "Баллада - Евтерпе и Терпсихора" (1863). Воспоминание о 30-м сент. 1864 г. (1864)".

Принц Александр Петрович Ольденбургский (1844-1932)*

Судьбы представителей российской ветви Ольденбургского герцогского дома неоднократно привлекали внимание как русских, так и немецких историков. В российской историографии наиболее крупным исследованием, специально посвященным этой теме, является монография А.А.Папкова, вышедшая в 1885 году отдельной книгой (1), в германской - труд Рихарда Танцена, напечатанный в 1959-1960 годах в двух томах "Ольденбургского ежегодника"(2).

Первое из этих исследований написано преимущественно по русским источникам, второе - по немецким. Поэтому они не столько дублируют, сколько дополняют друг друга. В обеих работах биографии принцев Ольденбургских в России подробно изложены вплоть до смерти наиболее известного из них - принца Петра Георгиевича (Константина Фридриха Петера) Ольденбургского (1812-1881). В исследовании Р.Танцена (не содержащем ссылок на труд своего русского предшественника) лишь очень краткая IV глава (Bd. 59. S. 36-42) посвящена "третьему поколению" принцев Ольденбургских в России - детям Петра Георгиевича и еще меньше сказано о "последних носителях имени принцев Ольденбургских в России", то есть о четвертом поколении. (Ibid. V.Teil. S. 43-45).

Между тем, сын Петра Георгиевича принц Александр Петрович Ольденбургский был весьма неординарной личностью, и плоды его неутомимой многосторонней деятельности сохранялись много лет спустя после крушения Российской империи, изгнания принцев Ольденбургских из России и предания их имени забвению. А такие его любимые детища, как Петербургский Институт экспериментальной медицины и Гагринский морской курорт продолжают функционировать и поныне. Теперь, на исходе XX столетия, в России вновь возник широкий общественный интерес к административной, благотворительной и просветительной деятельности выдающихся представителей немецкой династии, нашедших в России свою вторую родину и много способствовавших ее процветанию. Сведения о них появляются в энциклопедических справочниках и словарях (3). Публикуются также статьи в журналах и сборниках и популярные работы (4).

Настоящая статья имеет целью охарактеризовать личность и труды принца А.П.Ольденбургского на основании как литературных (главным образом, мемуарных), так и неизданных источников из российских архивов.

Отец Александра Петровича - принц Петр Георгиевич Ольденбургский - был одним из выдающихся представителей высшей российской аристократии. По матери он приходился двоюродным братом императору Александру II, по отцу - двоюродным братом Великому герцогу Николаю Фридриху Петеру, почти полвека (с 1853 по 1900 год) правившему Ольденбургом. Он прославился, прежде всего, на почве государственной благотворительности, здравоохранения и народного просвещения. В 1889 году перед зданием Мариинской больницы на Литейном проспекте в Петербурге Петру Ольденбургскому был воздвигнут памятник с надписью "Просвещенному благотворителю", а в 1912 году, в связи со столетием со дня его рождения часть набережной реки Фонтанки в Петербурге была названа Набережной принца Петра Ольденбургского(5).

Мать Александра Петровича - Терезия Вильгельмина (1815-1871) была дочерью великого герцога фон Нассау. Она постоянно помогала мужу в его благотворительной деятельности.

В семье Петра Георгиевича и Терезии Ольденбургских было 8 детей - 4 сына и 4 дочери. Несмотря на свою принадлежность к высшей российской аристократии, принц Петр Георгиевич и его жена сохраняли лютеранское вероисповедание и детей своих крестили по лютеранскому обряду. При крещении каждый из детей получил по три немецких имени, но вне семейного круга их называли по имени и отчеству, как это принято в России.

Лучшие дня

Александр был четвертым ребенком и вторым сыном в семье, однако жизненные обстоятельства его братьев и сестер сложились таким образом, что именно он стал единственным полноправным наследником и продолжателем рода принцев Ольденбургских в России.

Его старшая сестра Александра Петровна (Alexandra Friederike Wilhelmine, 1838-1900) в 1856 году вышла замуж за Великого князя Николая Николаевича (1831-1891) - родного брата императора Александра II. Их сын - Николай Николаевич-младший (1856-1929) был главнокомандующим Российской армией в начале Первой мировой войны (до августа 1915 г., когда главное командование взял на себя император Николай II). Настроенная глубоко религиозно, Александра Петровна первая из семьи принцев Ольденбургских перешла в православие, а позднее оставила мужа, постриглась в монахини под именем Анастасии и стала игуменьей основанного ею в Киеве Покровского монастыря. Там она и скончалась(6).

Сыновья в семье принцев Ольденбургских получали домашнее образование и готовились к военной службе. В соответствии с порядком, принятым в среде высшей российской аристократии, они записывались в императорскую гвардию и получали первый офицерский чин прапорщика еще при крещении. Ко времени своего совершеннолетия и вступления на действительную военную службу они были уже гвардейскими штаб-офицерами.

Старший брат Александра Петровича - Николай (Nikolaus Friedrich August, 1840-1886) в 21 год в чине полковника командовал лейб-гвардии конно-пионерским эскадроном, а год спустя получил придворное звание флигель-адъютанта и был назначен командиром Изюмского гусарского Наследного принца Прусского полка(7). Перед ним открывалась блестящая военная карьера. Однако весной 1863 г. 23-летний полковник принц Николай Петрович Ольденбургский совершил неожиданный поступок, вызвавший серьезные последствия не только для него самого, но и для всего Ольденбургского дома.

Он вступил в брак с нетитулованной дворянкой 18-летней Марией Ильиничной Булацель. Этот неравный брак, заключенный вопреки воле родителей, был признан морганатическим. Николай Петрович утратил права на родительское наследство. Его дети были лишены права именоваться принцами Ольденбургскими. Все же Великий герцог Ольденбургский отнесся к этому событию менее сурово, чем Российский император. Он пожаловал Марии Булацель графское достоинство, и дочери от этого брака именовались впоследствии графинями Остернбургскими. Российская же военная служба Николая Ольденбургского оборвалась. 22 июня 1863 г. высочайшим приказом он был уволен в отставку "по болезни". Три года спустя, благодаря заступничеству Великого князя Николая Николаевича, женатого на его родной сестре, Н.П. Ольденбургскому было разрешено вернуться на военную службу, но карьера его была непоправимо подорвана. В 1872 г. он получил чин генерал-майора, помогал отцу в его благотворительной деятельности, но так и не смог проявить себя ничем значительным ни на военном, ни на общественном поприще. В 1879 г. он был командирован за границу "для осмотра тамошних лучших больниц и благотворительных учреждений" и больше в Россию не вернулся. Последние годы он провел на острове Мадейра, где лечился от чахотки. Умер в Женеве 20 января 1886 г.

Третий ребенок - дочь Цецилия умерла во младенчестве. Александр Петрович (Alexander Friedrich Konstantin) родился 21 мая (по новому стилю - 2 июня) 1844 года в Санкт-Петербурге, в великолепном дворце, пожалованном в 1830 году императором Николаем I принцу П.Г.Ольденбургскому. Этот дворец, построенный во второй половине XVIII века для известного государственного и общественного деятеля екатерининских времен И.И.Бецкого (1704-1795), был в 1830 г. перестроен и заново оборудован выдающимся архитектором В.П.Стасовым. На протяжении 87 лет он являлся "родным гнездом" обширного семейства принцев Ольденбургских. Выходя тремя фасадами на Набережную Невы, Летний сад и Марсово поле, он и теперь является украшением города. Ныне в нем размещается Санкт-Петербургская академия культуры - высшее учебное заведение, готовящее дипломированных библиотекарей, библиографов, музейных и издательских работников(8).

При крещении Александр был записан прапорщиком в самый привилегированный полк Императорской гвардии - Преображенский, казармы которого размещались на Миллионной улице, как раз между императорским Зимним дворцом и дворцом принцев Ольденбургских. С детства его готовили к военной службе, однако, в семье он получил также разностороннее гуманитарное образование. Его родители вели открытый образ жизни. Во дворце часто давались балы, устраивались домашние концерты и спектакли. Постоянными посетителями дворца были не только представители петербургской знати, но и студенты Александровского лицея и Училища правоведения, попечителем которых был отец Александра - принц П.Г.Ольденбургский. Во дворце была прекрасная библиотека. Позднейшие мемуаристы неизменно отмечали начитанность и энциклопедические познания принца Александра.

Летом семья принцев Ольденбургских жила в летнем дворце на Каменном острове в дельте Невы, приобретенном в 1833 году П.Г.Ольденбургским у князя М.М.Долгорукого. Этот большой дворец, построенный архитектором С.Л.Шустовым, признан шедевром русского деревянного зодчества (описание дворца и жизни в нем принцев Ольденбургских дано в письмах и записках гостя из Ольденбурга - Гюнтера Янсена, посетившего Петербург в 1872 году(9)).

В январе 1868 г. Александр женился на дочери герцога Максимилиана Лейхтенбергского и великой княжны Марии Николаевны (дочери императора Николая I) - Евгении (1845-1925), крещеной по православному обряду. В ноябре родился их единственный сын Петр (Peter Friedrich Georg, 1868-1924).

По служебной лестнице Александр Петрович продвигался чрезвычайно быстро. В 26 лет он уже - командир лейб-гвардии Преображенского полка. К этому времени отчетливо проявились многие противоречивые черты его характера. Он чрезвычайно строг и нередко мелочно требователен к подчиненным. Вместе с тем он так же требователен и к себе. Не дает ни себе, ни другим ни минуты покоя. Чрезвычайно эмоционален и вместе с тем упрям. Вспыльчив, но не злопамятен. Неточное выполнение своего распоряжения воспринимает как личную обиду. Вникает во все мелочи военной подготовки, службы и быта офицеров и солдат. Честолюбив. Не может допустить и мысли, что его полк окажется не самым лучшим на плацпараде, на маневрах и на императорском смотру.

Хотя Гвардейские полки готовили скорее к смотрам и парадам, чем к боевым действиям, во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Александр II решил двинуть лейб-гвардию на Балканы. Генерал-майор принц Александр Ольденбургский был назначен командиром 1-й гвардейской бригады в составе Преображенского и Семеновского лейб-гвардейских полков. Служивший под его началом Н.А.Епанчин вспоминал, что "Принц А.П.Ольденбургский в течение всего похода вел себя по-спартански; он не имел экипажа, а всегда был верхом, не имел повара и прочих удобств жизни, питался при одном из полков его бригады наравне с офицерами"(10).

Осенью 1877 г. войска под командованием принца Ольденбургского, входившие в состав Западного отряда генерала И.В. Гурко, отличились при взятии Этрополя, в декабре - при труднейшем переходе через заснеженные Балканские перевалы(11). Принц достойно провел всю военную кампанию против турок, был награжден несколькими орденами и золотым оружием, но никаких особенных военных талантов не проявил. Их и трудно было проявить под началом талантливого и властного генерала Гурко, требовавшего от своих подчиненных лишь точного и безукоризненного выполнения его приказаний. По окончании войны принц А.П.Ольденбургский продолжал командовать 1-й гвардейской бригадой, в 1880 г. был назначен командующим 1-й гвардейской пехотной дивизией, расквартированной в Петербурге, и вскоре получил чин генерал-лейтенанта и звание генерал-адъютанта Его Императорского Величества(12).

В 1881 году скончался отец Александра принц Петр Георгиевич Ольденбургский. Еще раньше умерли его младшая сестра Екатерина (1846-1866) и брат Георгий (1848-1871), а самая младшая сестра Тереза в 1879 г. была выдана замуж за младшего брата жены Александра - герцога Георгия Максимилиановича Лейхтенбергского.

В 1882 году младший брат Александра генерал Константин Петрович Ольденбургский (1850-1906), служивший на Кавказе, в точности повторил опрометчивый поступок их старшего брата Николая Петровича: женился морганатическим браком на Агрипине Константиновне, урожденной Джапаридзе, бывшей в первом браке за грузинским князем Тариелом Дадиани. Великий герцог Ольденбургский пожаловал ей титул графини Зарнекау.

С этого времени Александр Петрович Ольденбургский и его супруга Евгения Максимилиановна стали единственными законными владельцами великолепного дворца на берегу Невы, летнего дворца на Каменном острове и вместе с тем унаследовали от П.Г.Ольденбургского многочисленные заботы о благотворительных, медицинских и учебных заведениях, попечителем которых тот состоял. Сохраняя свой высокий военный пост, Александр Петрович в 1881 г. стал "по совместительству" попечителем императорского Училища правоведения, детского приюта принца Ольденбургского и Свято-Троицкой общины сестер милосердия.

Евгения Максимилиановна Ольденбургская стала покровительницей Попечительного комитета о сестрах Красного Креста, председателем Императорского общества поощрения художеств, а от своего отца унаследовала также почетную должность председателя Императорского Минералогического общества.

Общественная деятельность принцессы Е.М.Ольденбургской, несомненно, заслуживает отдельного исследования. Здесь я отмечу только, что Комитет о сестрах Красного Креста (переименованный в 1893 г. в Общину Святой Евгении) развернул широкую издательскую деятельность, наводнив всю Россию художественно оформленными почтовыми конвертами и открытками с репродукциями картин Эрмитажа, Русского музея и Третьяковской галереи. К этой работе были привлечены многие русские художники во главе с А.Н.Бенуа. Про эти открытки говорили: "У них лишь один недостаток - их жаль посылать на почту". Это начинание Е.М.Ольденбургской пережило Октябрьскую революцию. В 1920 г. издательство Общины Св. Евгении было реорганизовано в Комитет популяризации художественных изданий и выпустило несколько прекрасных монографий о художниках, а также путеводителей по Петрограду и его окрестностям(13).

Не менее значительной была деятельность Е.М.Ольденбургской по созданию широкой сети детских художественных школ в Петербурге, его окрестностях и других губерниях России. В 1900-е годы Евгения Максимилиановна была уже тяжело больна, теряла способность самостоятельно передвигаться и жила, главным образом, в своем имении Рамонь недалеко от Воронежа.

В 1885 г. принц А.П.Ольденбургский был назначен командиром Гвардейского корпуса, то есть командующим всей Императорской гвардией. Н.А.Епанчин так вспоминал об этом пике его военной карьеры: "Гвардейским корпусом командовал принц Александр Петрович Ольденбургский; добрый, благородный человек, он отличался порывистым характером, был весьма вспыльчив, но и отходчив. После вспышки, иногда наговорив весьма неприятные и неуместные вещи, принц имел гражданское мужество сознаться в этом и извиниться"(14).

Несколько по иному звучат воспоминания дяди императора Николая II - великого князя Александра Михайловича об этом же периоде службы А.П.Ольденбургского: "Его строгость граничила с сумасбродством. Весть о его приближении во время инспекторских смотров вызывала среди офицерского состава нервные припадки, а на солдат наводила панику. С этой маниакальной строгостью в видимом противоречии находилась его благоговейная преданность наукам. Он оказывал щедрую материальную поддержку всевозможным просветительным и благотворительным начинаниям, а также научным экспедициям и изысканиям. Он покровительствовал молодым, подающим надежду ученым, а они относились снисходительно к его неуравновешенности и чудачествам" (15).

У принца А.П.Ольденбургского из-за его трудного характера было, по-видимому, немало недоброжелателей, и в августе 1889 г. командиром гвардейского корпуса вместо него был назначен генерал-адъютант К.Н.Манзей, "совершенное ничтожество в военном отношении", по отзыву Н.А.Епанчина.

Окончание военной карьеры по сути дела послужило для 45-летнего принца А.П.Ольденбургского началом его главного жизненного поприща, на котором он смог проявить себя гораздо ярче и значительней, чем на военной службе. От отца он унаследовал, в частности, стремление к развитию и совершенствованию здравоохранения в России. Но если Петра Ольденбургского занимала преимущественно практическая сторона дела - он открывал новые больницы и щедро их финансировал, то сын решил, прежде всего, добиться повышения научного уровня медико-биологических исследований в России. С этой целью он на собственные средства, при поддержке государства и с привлечением взносов частных лиц, буквально на пустом месте создал Институт экспериментальной медицины (ИЭМ), не имевший в то время аналогов не только в России, но и в Европе. За образец он принял парижский институт Пастера, но если Пастеровский институт занимался сравнительно узким кругом проблем, то принц Александр решил организовать многопрофильный институт с относительно автономными отделами, разрабатывающими фундаментальные проблемы, выдвигаемые современным развитием мировой медико-биологической науки. Александр Петрович купил обширный участок земли на окраине Петербурга, на Аптекарском острове и начал возводить на нем корпуса будущего института. Одновременно он стал подбирать штаты института из числа самых выдающихся биологов, химиков, физиологов и врачей России. ИЭМ был создан и прекрасно оборудован в необычайно короткий срок. Научный потенциал его ведущих сотрудников был очень высок. Выдающийся физиолог академик Л.А.Орбели вспоминал много лет спустя: "Я так и не знаю, понимал ли он (А.П. Ольденбургский) что-либо в физиологии, но вообще он был просвещенным человеком. В 1890 г. он основал Институт экспериментальной медицины. В этом институте ему захотелось организовать физиологическое отделение. Он узнал (не знаю, кто его в этом отношении просветил), что есть у нас выдающийся физиолог, Иван Петрович Павлов, и он предложил ему сначала стать директором института, а когда от этого Иван Петрович отказался, возглавить физиологический отдел. Тогда этот отдел и был создан. Надо сказать, что это был период, когда Павлов был уже вполне сформировавшимся ученым, и лаборатория при клинике С.П.Боткина не могла уже его удовлетворять"(16). Именно в лабораториях ИЭМ И.П.Павлов провел свои знаменитые исследования по физиологии пищеварения, принесшие ему в 1904 году Нобелевскую премию и всемирное признание.

Не менее интересны воспоминания другого ветерана ИЭМ Д.А.Каменского: "В 1890 году состоялось открытие Института экспериментальной медицины, работа там только начиналась и штатов еще никаких не было. Нештатным был даже директор института В.К.Анреп. В тот год был добыт Кохом туберкулин и на использование и изучение его набросился весь мир. Принц А.П.Ольденбургский командировал Анрепа в Берлин, обязав получить это средство, и был необычайно рад, когда его привезли из-за границы. Принц Ольденбургский вообще желал, чтобы "его" институт был первым в мире, и радовался тому, что первые исследования туберкулина будут проделаны у него в институте"(17).

А.П.Ольденбургский вел постоянную переписку с видными европейскими медиками и биологами (в частности, с Л.Пастером и Р.Вирховом). В получении и изучении иностранной научной литературы ему деятельно помогал личный библиотекарь Теодор Эльсхольц, являвшийся вместе с тем летописцем дома Ольденбургских. Его двухтомный рукописный труд "Aus vergangenen Tagen" ("Из дней минувших"), хранящийся в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки в Петербурге еще ждет своего исследователя(18).

Институт экспериментальной медицины на протяжении всего XX века оставался и остается до сих пор одним из ведущих медико-биологических научных учреждений России.

Однако имя его основателя многие годы было предано забвению. Лишь в 1994 году на здании института была укреплена мемориальная доска: "Институт экспериментальной медицины. Основан принцем Александром Петровичем Ольденбургским в 1890 году"(19).

В 1896 году в Прикаспийских степях были обнаружены случаи заболевания чумой. В январе 1897 г. указом Николая II была образована "Особая комиссия для предупреждения занесения чумной заразы и борьбы с нею в случае появления ее в России" под председательством А.П.Ольденбургского. Принц немедленно выехал в Астраханскую губернию и принял там самые строгие санитарные и карантинные меры. Многие высшие чиновники находили эти меры чрезмерными, наносящими ущерб внешней торговле России и ее бюджету (из Астрахани, как известно, экспортировалась икра). Но принц был непреклонен. А главное, принятые им меры достигли цели: очаг эпидемии был быстро локализован и в центральные губернии России чума не проникла. Надо сказать, что А.П.Ольденбургский был неплохо теоретически подготовлен к выполнению этой трудной и опасной миссии: в его архиве сохранились многочисленные выписки, вырезки, заметки, касающиеся эпидемий чумы в Европе, сделанные Т.Эльсхольцем(20).

Министр финансов С.Ю.Витте, председательствовавший в чумной комиссии в отсутствие принца Ольденбургского, вспоминал, как однажды "принц прислал телеграмму с требованием запретить вывоз некоторых товаров из России из-за появления чумы". Комиссия отказала, чтобы не поднимать в Европе переполох, и Николай II с этим согласился. Принц очень обиделся на Витте, но долго сердиться на кого-либо он не умел. Вскоре через министра внутренних дел Д.С.Сипягина он дал понять Витте, что хотел бы помириться с ним. Витте отправился к нему с визитом. Принц "со слезами на глазах говорил, что этот инцидент на него чрезвычайно подействовал, что с тех пор у него болит сердце и что он именно этому инциденту приписывает свою болезнь сердца". Здесь же Витте описывает забавный бытовой эпизод, как нельзя лучше свидетельствующий об экстравагантных чертах характера принца А.П. Ольденбургского. Внезапно, посреди разговора принц выбежал из кабинета и некоторое время спустя вбежал обратно с громким криком: "Проснулась, проснулась!" Оказалось, что его старая нянюшка несколько дней не просыпалась. "И вот, говорит, я пришел туда и закатил ей громадный клистир, и как только я ей сделал клистир, она вскочила и проснулась". Принц Ольденбургский был по этому поводу в весьма хорошем настроении духа, и я расстался с ним в самых дружественных отношениях"(21).

Вторым после Института экспериментальной медицины "любимым детищем" принца А.П.Ольденбургского стал Гагринский климатический курорт. В 1900 г. принц загорелся идеей создать на живописном, но пустынном тогда Кавказском берегу между Сочи и Сухуми благоустроенный, но относительно дешевый курорт, который мог бы успешно конкурировать с роскошными и дорогими курортами Крыма. Он сумел заинтересовать этой идеей и императора Николая II, который указом от 9 июля 1901 г. возложил на принца Ольденбургского заботу о создании Гагринской климатической станции. Принц сам стал руководителем строительных, дорожных, мелиоративных и прочих работ, вникал во все мелочи, вложил в осуществление любимой идеи все свои немалые средства. Но скоро этих денег стало нехватать. Принц добился от императора распоряжения об ежегодном отпуске из Государственного казначейства 150 000 рублей на строительство курорта. В газетах стали появляться статьи, в которых утверждалось, что принц расходует государственные деньги на удовлетворение своих амбиций и причуд. Граф Витте, который в качестве министра финансов был вынужден подписывать государственные ассигновки на нужды курорта, даже утверждал, что Гагринский курорт можно было бы создать намного дешевле, "если бы те деньги, которые ухлопал на это дело из казенного сундука принц А.П.Ольденбургский, были бы даны обыкновенным русским обывателям". По мнению Витте, "вся заслуга принца заключалась в том, что он человек подвижной и обладает таким свойством характера, что когда он пристает к лицам, в том числе иногда лицам, стоящим выше, нежели сам принц, то они соглашаются на выдачу сотен тысяч рублей из казенного сундука, лишь бы только он от них отвязался"(22).

В организации Гагринского курорта постоянную помощь отцу оказывал его сын Петр Александрович, женившийся в 1901 г. на младшей сестре императора Николая II Ольге Александровне. Об этом свидетельствует сохранившаяся переписка Петра Александровича с невестой, а потом женой. 7 мая 1902 г. он писал ей из имения Рамонь под Воронежем: "Вчера был очень серьезный разговор о Гагринских делах. Дела эти так запутаны, что нет слов. Отвечает за них папа и нравственно и денежно. Я считаю себя обязанным их выпутать. [...] Я берусь устроить эти дела, если мне дадут право действовать совершенно самостоятельно". И 30 мая из Гагр: "Дела понемногу распутываются, но вывести их на чистую воду все-таки весьма и весьма сложно"(23).

Как бы то ни было, в 1903 году Гагринский курорт был торжественно открыт и почти 90 лет, вплоть до распада Советского Союза оставался одним из лучших климатических курортов на Черноморском побережье(24).

Очень яркие картины жизни принца А.П.Ольденбургского в Гаграх с неподражаемым народным юмором запечатлел абхазский писатель Фазиль Искандер в своем знаменитом романе "Сандро из Чегема".

Принц Петр Александрович Ольденбургский, женившись на сестре императора Ольге, перешел в православие и получил в подарок от Николая II дворец на Сергиевской улице в Петербурге. Брак этот оказался неудачным. Ольга Александровна много лет добивалась от брата-императора разрешения на развод и, наконец, в 1916 г. добилась его. Это, однако, другая история, и здесь я не буду подробно останавливаться на ней.

Ко времени Первой мировой войны А.П.Ольденбургский имел уже высший военный чин генерала-от-инфантерии, а в мае 1914 г., когда было торжественно отмечено 50-летие его действительной военной службы, получил также титул Его Императорского Высочества, то есть официально был приравнен к царской фамилии. Вскоре после начала войны "Высочайшим приказом от 3-го сентября 1914 года числящийся по гвардейской пехоте, член Государственного Совета и попечитель Императорского училища правоведения, генерал-адъютант, генерал-от-инфантерии Его Императорское Высочество принц Александр Петрович Ольденбургский назначается Верховным начальником санитарной и эвакуационной части"(25).

С назначением на эту, впервые созданную в России должность А.П.Ольденбургский получил чрезвычайно широкие обязанности и полномочия. Ему была подчинена вся военно-медицинская служба в России - полевые и тыловые госпитали со всем их персоналом, санитарные поезда; он отвечал за обеспечение лечебных учреждений медикаментами, продовольствием и необходимым оборудованием, за предупреждение эпидемий, возвращение вылечившихся воинов на фронт.

Материалы о деятельности принца А.П.Ольденбургского на этом посту хранятся в обширном архивном фонде Управления Верховного начальника санитарной и эвакуационной части, хранящемся в Российском государственном военно-историческом архиве (26).

Отчитываясь перед императором за первый год своей деятельности (с сентября 1914 по сентябрь 1915 г.), А.П.Ольденбургский писал: "Вступив в исполнение обязанностей, я счел необходимым прежде всего лично ознакомиться с постановкой вверенного мне дела на местах. С этою целью мной был препринят объезд линии фронта, тылового района и крупнейших центров внутри района, расположенных на пути эвакуации. Впечатление от первых объездов получилось неблагоприятное". Принц сетовал на "чрезвычайное многоначалие, сводившееся фактически к безначалию", на постоянные трения с местными властями, на недостаток медицинского персонала (в Германии, по его данным, на одного врача приходилось 1960 жителей, в России - 5140). Вместе с тем он отмечал большую помощь со стороны Красного Креста и других общественных организаций, огромный наплыв желающих записаться в сестры милосердия. В числе принятых им первочередных мер, А.П.Ольденбургский называл организацию досрочного выпуска врачей из медицинских учебных заведений, что дало фронтовым и тыловым госпиталям дополнительно 3023 врача; привлечение вольнопрактикующих женщин-врачей, создание 357 военно-санитарных поездов. К 1 июля 1915 г. с фронта было эвакуировано около 1571000 раненых и больных, в госпиталях развернуто свыше 597000 коек.

"Почти с самого начала войны, - писал он далее, - наши военно-санитарные поезда стали подвергаться обстрелу бомбами с вражеских аэропланов. В виду этого сделано было распоряжение окрасить крыши всех вагонов военно-санитарных поездов в белый цвет с изображением Красного Креста. На основании постановлений Женевской конвенции эти изображения должны были оградить поезда от нападений. Действительность показала обратное: Красный Крест стал служить для неприятельских летчиков прицельной точкой и сбрасывание бомб на поезда участилось. Поэтому 2 мая я приказал немедленно закрасить все крыши санитарных вагонов в защитный цвет"(27).

Принц полностью переориентировал Гагринский курорт и другие курорты России на военно-медицинские нужды. Помимо того, что там были организованы лечебные учреждения для выздоравливающих, там же было налажено выращивание лекарственных растений.

Официальные архивные документы о деятельности принца А.П.Ольденбургского в должности Верховного начальника санитарной и эвакуационной части могут быть дополнены, а отчасти и прокорректированы свидетельствами мемуаристов. Так, А.А.Поливанов, состоявший до мая 1915 г. при принце Ольденбургском, а в июне того же года назначенный военным министром, упрекал своего бывшего начальника в том, что он в начале войны переоценил эффективность защиты от газов при помощи "противогазовых повязок", состоявших из нескольких слоев марли, пропитанных определенными составами, и задержал тем самым разработку более эффективных средств - противогазов. "Принц А.П.Ольденбургский,- вспоминал впоследствии Поливанов, - схватился за это новое дело (изготовление повязок) со свойственной ему исключительной энергией, но затем, как всегда и во всех его новых начинаниях, вместо того, чтобы внимательно следить за применением нового средства и на основании опыта нашего и наших союзников вводить в него подсказываемые практикой улучшения, упрямо остановился на своем, раздражался, когда узнавал, что в общественных организациях вырабатываются другие типы противогазовых средств, и, в конце концов, из армии понеслись заявления, что снабжение ее противогазовыми средствами неудовлетворительно, особливо сравнивая таковые же средства, появившиеся у германцев. Стремление принца с неукротимой быстротой браться за новые начинания выходило за пределы области военно-санитарного и эвакуационного дела, которым он вообще руководил без системы и без ровной настойчивости, а посредством случайных взрывов своей, исключительной для его возраста энергии"(28). В начале 1916 г. между А.П. Ольденбургским и военным министром Поливановым возник открытый конфликт из-за того, что принц неожиданно увлекся не защитой от ядовитых газов, что входило в его обязанности, а вопросами их изготовления, что полностью входило в компетенцию военного министра. Пришлось вмешаться императору и решить этот вопрос в пользу Поливанова(29).

Так или иначе, но мемуаристы и историки согласны в том, что военно-медицинская служба в русской армии во время Первой мировой войны была хорошо организована. Этим, а не только пресловутой "суровостью" принца или близостью его к Императорскому дому можно объяснить высокий его авторитет не только в армейских верхах, но и у простых солдат и офицеров

Когда в феврале 1917 г. в Петрограде вспыхнула революция, принц А.П.Ольденбургский оказался среди тех генералов, кто убеждал Николая II отречься от престола(30). Он же одним из первых объявил о своей поддержке Временного правительства. Сохранилась подлинная телеграмма, которую А.П.Ольденбургский отправил 9(22) марта 1917 г. из Могилева, где находилась Ставка Верховного главнокомандования, в Петроград своему сыну Петру: "Послал [Г.Е.] Львову следующую депешу: "От имени жены моей и моего заявляю полное желание и готовность энергично поддерживать Временное правительство во славу и на благо нашей дорогой Родины". Сообщи маме. Принц Александр Ольденбургский"(31).

Это были едва ли не единственные случаи, когда А.П.Ольденбургский открыто высказался по злободневным политическим вопросам. До того он предпочитал, как и его отец, держаться в стороне как от внешней, так и от внутренней политики, занимаясь, помимо военной деятельности, преимущественно делами благотворительности, здравоохранения, народного образования.

Однако, отношения с новой властью у А.П.Ольденбургского все же, по-видимому, не сложились. Он должен был оставить пост Верховного начальника санитарной и эвакуационной части, продал Временному правительству России свой дворец на берегу Невы и незадолго до Октябрьского переворота уехал в Финляндию. Туда к нему из Рамони приехали жена и сын. Оттуда они переехали во Францию, навсегда покинув Россию.