Тема урока: «Кто что ест? Цепи питания».

Тип урока: изучение нового материала.

Учебник: “Мир вокруг нас 3 класс 1 часть” (авт. А.А. Плешаков)

Цели и задачи урока

Цель: обобщить знания учащихся о разнообразии животного мира, о группах животных по типу питания, о цепях питания,о размножении и стадиях развития, приспособленности к защите от врагов и охране животных.

Задачи:

1. Способствовать обогащению и развитию субъективных представлений о жизни животных.

2. Способствовать формированию умения у детей составлять, "читать", схемы, моделировать экологические связи.

3. Способствовать развитию умений и навыков самостоятельной и групповой работы.

4. Создать условия для развития логического мышления;

5. Воспитывать чувство ответственности за все живое, что нас окружает, чувство любви к природе.

Оборудование урока

Компьютер.

Листы с заданиями.Карточки с ребусами.

Мультимедийный проектор.

Учебник: Плешаков А.А. Мир вокруг нас. - М., Просвещение, 2007г.

Доска

Ход урока.

1 .Организационный момент.

2. Сообщение темы урока и постановка проблемы.

(Приложение слайд 1)

Ребята, посмотрите внимательно на слайд. Подумайте, чем связаны между собой эти представители живой природы. Кто по данному слайду определит тему нашего урока?

(Мы будем говорить о том, кто как питается.)

Правильно! Если внимательно посмотреть на слайд, то видно, что все предметы соединены стрелочками в цепочку по способу питания. В экологии такие цепочки называются экологическими цепями, или цепями питания. Отсюда тема нашего урока “Кто что ест? Цепи питания”.

3. Актуализация знаний.

Чтобы проследить разные цепи питания, попробовать их составить самим, нам нужно вспомнить, а кто как питается. Начнем с растений. В чем особенность их питания? Расскажите, опираясь на таблицу.

(Приложение слайд 3)

(Растения получают из воздуха углекислый газ. Корнями из почвы они поглощают воду и растворенные в ней соли. Под действием солнечного света растения превращают углекислый газ, воду и соли в сахар и крахмал. Их особенность заключается в том, что они сами готовят пищу.)

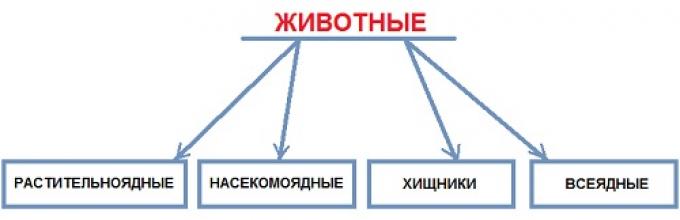

А теперь давайте вспомним, на какие группы по способу питания делятся животные и чем они отличаются друг от друга.

(Растительноядные животные питаются растительной пищей. Насекомоядные поедают насекомых. Хищные животные питаются плотью других животных, поэтому еще называются плотоядными. Всеядные животные питаются растительной и животной пищей.)

(Приложение слайд 4)

4. Открытие нового знания .

Цепи питания – это связи всего живого по питанию. Цепей питания в природе очень много. В лесу они одни, совершенно иные на лугу и в водоеме, третьи в поле и в саду. Я предлагаю вам выступить в роли ученых-экологов и заняться поисковой деятельностью. Все группы отправятся в разные места. Вот маршруты ученых-экологов.

(Приложение слайд 5)

Где вам придется трудиться, решит жеребьевка.

От каждой группы приглашаю по одному человеку, и они вытаскивают карточку с названием места. Эти же ребята получают листы со стрелками и по 4 карточки с изображением растений и животных.

А теперь послушайте задание. Каждая группа, используя карточки, должна составить цепь питания. Карточки прикрепляются к листу со стрелками скрепками. Сразу договоритесь, кто будет представлять вашу цепь классу. Подумайте, все ли карточки вам понадобятся.

По сигналу ребята начинают работать в группах . Тем , кто закончил раньше , предлагаются загадки .

(Приложение слайд 6)

Все готовые цепи развешиваются на доске .

В лесу растет сосна. Под корой сосны живет жук–короед и ею питается. В свою очередь жук–короед является пищей для дятлов. У нас была лишняя картинка – коза. Это домашнее животное и в эту цепь питания не входит.

Давайте проверим работу ребят.

(Приложение слайд 7)

Таким же образом объясняют свои цепи и другие группы.

2) Поле: рожь – мышь – змея (лишняя – рыба).

(Приложение слайд 8)

3) Огород: капуста – слизни – жаба (лишний – медведь).

(Приложение слайд 9)

4) Сад: яблоня – яблонная тля – божья коровка (лишняя – лиса).

(Приложение слайд 10)

5) Водоем: водоросли – карась – щука (лишний – заяц).

(Приложение слайд 11)

Все цепи у нас на доске . Давайте понаблюдаем , из каких звеньев они состоят . Что есть на каждой таблице ? Что стоит на первом месте ? На втором ? На третьем ?

(Растение. Животное растительноядное. Животное хищное, насекомоядное или всеядное.)

5. Первичное закрепление знания.

1.Работа по учебнику.стр96-97.

А теперь, ребята, давайте познакомимся со статьей учебника и проверим себя. Дети открывают учебник с. 96–97 и про себя читают статью “Цепи питания”.

– Какие цепи питания приведены в учебнике?

Осина – заяц – волк.

Дубы – лесные мыши – совы.

В каком порядке расположены звенья в цепи питания?

I звено – растения;

II звено – растительноядные животные;

III звено – остальные животные.

(Приложение слайд 12)

2) Повторение правил поведения в лесу.

Вот мы и в лесу. Послушайте звуки леса, посмотрите на разнообразие его обитателей. А знаете ли вы, как нужно вести себя в лесу?

1. Не ломать ветки деревьев и кустарников.

2.Не срывать и затаптывать цветы и лекарственные растения.

3.Не ловить бабочек, стрекоз и других насекомых.

4.Не уничтожать лягушек, жаб.

5.Не трогать птичьи гнезда.

6.Не приносить из леса животных домой.

Открывается слайд 6 (приложение) с изображениями совы, мышей и желудей. Учащиеся составляют цепь питания, перемещая картинки.

Кто крупнее в этой цепи питания?

Крупнее всех – сова, а мышь крупнее желудя.

Если бы у нас были волшебные весы, и мы бы взвесили всех сов, мышей и желуди, то оказалось бы, что желуди тяжелее мышей, а мыши тяжелее сов. Как вы думаете, почему?

Потому, что желудей в лесу очень, очень много, мышей много, а сов – мало.

И это не случайно. Ведь одной сове для питания надо много мышей, а одной мышке – множество желудей. Получается экологическая пирамида.

Обобщающий вывод :

В природе все и всё связано между собой. Сети питания переплетаются и образуют пищевую сеть. Растения и животные образуют экологические пирамиды. В основании – растения, а на вершине – хищные животные.

6 .Знакомство с понятием “сеть питания”

Цепи питания в природе не так просты как в нашем примере. Зайца могут поедать и другие животные. Какие? (лиса, рысь, волк)

Мышь может стать добычей лисы, совы, рыси, кабана, ежа.

Многие растительноядные животные служат пищей разным хищникам.

Поэтому цепи питания разветвлены, они могут переплетаться между собой, образуя сложную сеть питания.

7.Проблемная ситуация .

Ребята, что произойдет, если в лесу исчезнут все деревья, которыми питается заяц? (Зайцу нечего буде есть)

– А если не будет зайцев? (То не будут пищи и лисе, и волку)

– Что произойдёт с цепочкой? (Она разрушится)

Какой вывод можно сделать? (Если разрушить хоть одно звено в цепи, то разрушится и вся цепочка.)

8.Составить несколько возможных цепей питания

9. Итог занятия. Обобщение по теме.

Рефлексия.

“Договори фразу”.

Животные и растения связаны между собой в ……………………

В основе цепи питания находятся ………………………………..

А заканчивают цепь – ………………………………………..

В природе цепи питания переплетаются между собой, образуя

…………………………………………

Домашнее задание .

1.Приготовить сообщение об одном из друзей Березы;

2.Выполнить задания №4 из пособия «Окружающий мир» (на рисунке изображен участок сада. Составить несколько возможных цепей питания).

Пищевая цепь – это последовательное превращение элементов неорганической природы (биогенных и др.) с помощью растений и света в органические вещества (первичную продукцию), а последних – животными организмами на последующих трофических (пищевых) звеньях (ступенях) в их биомассу.

Пищевая цепь начинается с солнечной энергии, и каждое звено в цепи представляет собой изменение энергии. Все пищевые цепи в сообществе образуют трофические отношения.

Между компонентами экосистемы существуют разнообразные связи, и в первую очередь их связывает воедино поток энергии и круговорот вещества. Каналы, по которым течет через сообщество энергия, носят имя цепей питания. Энергия солнечного луча, падающего на верхушки деревьев или на поверхность пруда, улавливается зелеными растениями — будь то огромные деревья или крошечные водоросли, — и используется ими в процессе фотосинтеза. Эта энергия идет на рост, развитие и размножение растений. Растения, как производителей органического вещества, называют продуцентами. Продуценты, в свою очередь, служат источником энергии для тех, кто питается растениями, а, в конечном счете, для всего сообщества.

Первыми потребителями органического вещества являются растительноядные животные — консументы I порядка. Хищники, поедающие растительноядных жертв, выступают в роли консументов II порядка. При переходе от одного звена к другому энергия неизбежно теряется, поэтому в пищевой цепи редко бывает более 5-6 участников. Завершают круговорот редуценты — бактерии и грибы разлагают трупы животных, остатки растений, превращая органику в минеральные вещества, которые снова усваиваются продуцентами.

В пищевую цепь входят все растения и животные, а также содержащиеся в воде химические элементы, необходимые для фотосинтеза. Пищевая цепь представляет собой связную линейную структуру из звеньев, каждое из которых связано с соседними звеньями отношениями «пища - потребитель». В качестве звеньев цепи выступают группы организмов, например, конкретные биологические виды . В воде пищевая цепь начинается с мель- чайших растительных организмов — водорослей, живущих в эвфотической зоне и использующих солнечную энергию для синтеза органических веществ из растворенных в воде неорганических химических питательных веществ и угле- кислоты. В процессе переноса энергии пищи от ее источника — растений — через ряд организмов, происходящих путем поедания одних организмов другими, наблюдается рассеивание энергии, часть которой переходит в тепло. При каждом очередном переходе от одного трофического звена (ступени) к другому теряется до 80-90% потенциальной энергии. Это ограничивает возможное число этапов, или звеньев цепи, обычно до четырех-пяти. Чем короче пищевая цепь, тем большее количество доступной энергии сохраняется.

В среднем из 1 тыс. кг растений образуется 100 кг тела травоядных животных. Хищники, поедающие травоядных, могут построить из этого количества 10 кг своей биомассы, а вторичные хищники только 1 кг. Например, человек съедает большую рыбу. Ее пищу составляют мелкие рыбы, потребляющие зоопланктон, который живет за счет фитопланктона, улавливающего солнечную энергию.

Таким образом, для построения 1 кг тела человека требуется 10 тыс. кг фитопланктона. Следовательно, масса каждого последующего звена в цепи прогрессивно уменьшается. Эта закономерность носит название правила экологической пирамиды. Различают пирамиду чисел, отражающую число особей на каждом этапе пищевой цепи, пирамиду биомассы — количество синтезированного на каждом уровне органического вещества и пирамиду энергии — количество энергии в пище. Все они имеют одинаковую направленность, различаясь в абсолютном значении цифровых величин. В реальных условиях цепи питания могут иметь разное число звеньев. Кроме того, цепи питания могут перекрещиваться, образуя сети питания. Почти все виды животных, за исключением очень специализированных в пищевом отношении, используют не один какой-нибудь источник пищи, а несколько). Чем больше видовое разнообразие в биоценозе, тем он устойчивее. Так, в цепи питания растения-заяц-лиса — всего три звена. Но лиса питается не только зайцами, но и мышами и птицами. Общая закономерность состоит в том, что в начале пищевой цепи всегда находятся зеленые растения, а в конце — хищники. С каждым звеном в цепи организмы становятся крупнее, они медленнее размножаются, их число уменьшается. Виды, занимающие положение низших звеньев, хотя и обеспечены питанием, но сами интенсивно потребляются (мышей, например, истребляют лисы, волки, совы). Отбор идет в направлении увеличения плодовитости. Такие организмы превращаются в кормовую базу высших животных без всяких перспектив прогрессивной эволюции.

В любой геологической эпохе с наибольшей скоростью эволюционировали организмы, стоящие на высшем уровне в пищевых взаимоотношениях, например в девоне — кистепрые рыбы — рыбоядные хищники; в каменноугольном периоде — хищные стегоцефалы. В пермском — рептилии, охотившиеся на стегоцефалов. На протяжении всей мезозойской эры млекопитающие истреблялись хищными рептилиями и только вследствие вымирания последних в конце мезозоя заняли господствующее положение, дав большое число форм.

Пищевые отношения — самый важный, но не единственный тип отношений между видами в биоценозе. Один вид может влиять на другой разными путями. Организмы могут поселяться на поверхности или внутри тела особей другого вида, могут формировать среду обитания для одного или нескольких видов, влиять на движение воздуха, температуру, освещенность окружающего пространства. Примеры связей, влияющих на местообитания видов, многочисленны. Морские желуди — морские ракообразные, ведущие сидячеприкрепленный образ жизни, нередко поселяются на коже китов. Личинки многих мух живут в коровьем навозе. Особенно большая роль в создании или изменении среды для других организмов, принадлежит растениям. В зарослях растений, будь то лес или луг, температура колеблется в меньшей степени, чем на открытых пространствах, а влажность выше.

Нередко один вид участвует в распространении другого. Животные переносят семена, споры, пыльцу растений, а также других более мелких животных. Семена растений могут захватываться животными при случайном соприкосновении, особенно если семена или соплодия имеют специальные зацепки, крючки (череда, лопух). При поедании плодов, ягод, не поддающихся перевариванию, семена выделяются вместе с пометом. Млекопитающие, птицы и насекомые переносят на своем теле многочисленных клещей.

Связь между двумя звеньями устанавливается, если одна группа организмов выступает в роли пищи для другой группы. Первое звено цепи не имеет предшественника, то есть организмы из этой группы в качестве пищи не использует другие организмы, являясь продуцентами . Чаще всего на этом месте находятся растения , грибы , водоросли . Организмы последнего звена в цепи не выступают в роли пищи для других организмов.

Каждый организм обладает некоторым запасом энергии, то есть можно говорить о том, что у каждого звена цепи есть своя потенциальная энергия . В процессе питания потенциальная энергия пищи переходит к её потребителю.

Все виды, образующие пищевую цепь, существуют за счет органического вещества, созданного зелеными растениями. При этом действует важная закономерность, связанная с эффективностью использования и превращения энергии в процессе питания. Сущность ее заключается в следующем.

Суммарно лишь около 1% лучистой энергии Солнца, падающей на растение, превращается в потенциальную энергию химических связей синтезированных органических веществ и может быть использовано в дальнейшем гетеротрофными организмами при питании. Когда животное поедает растение, большая часть энергии, содержащейся в пище, расходуется на различные процессы жизнедеятельности, превращаясь при этом в тепло и рассеиваясь. Только 5-20% энергии пищи переходит во вновь построенное вещество тела животного. Если хищник поедает травоядное животное, то снова теряется большая часть заключенной в пище энергии. Вследствие таких больших потерь полезной энергии пищевые цепи не могут быть очень длинными: обычно они состоят не более чем из 3-5 звеньев (пищевых уровней).

Всегда количество растительного вещества, служащего основой цепи питания, в несколько раз больше, чем общая масса растительноядных животных, а масса каждого из последующих звеньев пищевой цепи также уменьшается. Эту очень важную закономерность называют правилом экологической пирамиды.

При переносе потенциальной энергии от звена к звену до 80-90 % теряется в виде теплоты. Данный факт ограничивает длину цепи питания, которая в природе обычно не превышает 4-5 звеньев. Чем длиннее трофическая цепь, тем меньше продукция её последнего звена по отношению к продукции начального.

В Байкале пищевая цепь в пелагиали состоит из пяти звеньев: водоросли — эпишура — мак- рогектопус — рыбы — нерпа или хищные рыбы (ленок, таймень, взрослые особи омуля и др.). Человек участвует в этой цепи как последнее звено, но он может потреблять продукцию и более низких звеньев, например, рыб или даже беспозвоночных при использовании в пищу ракообразных, водных растений и т. п. Короткие трофические цепи менее устойчивы и подвержены большим колебаниям, чем длинные и сложные по структуре.

2. УРОВНИ И СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПИЩЕВОЙ ЦЕПИ

Обычно для каждого звена цепи можно указать не одно, а несколько других звеньев, связанных с ним отношением «пища - потребитель». Так траву едят не только коровы, но и другие животные, а коровы являются пищей не только для человека. Установление таких связей превращает пищевую цепь в более сложную структуру - трофическую сеть

.

В некоторых случаях в трофической сети можно сгруппировать отдельные звенья по уровням таким образом, что звенья одного уровня выступают для следующего уровня только в качестве пищи. Такая группировка называется трофическими уровнями

.

Начальным уровнем (звеном) всякой трофической (пищевой) цепи в водоеме являются растения (водоросли). Растения никого не поедают (за исключением небольшого числа видов насекомоядных растений — росянка, жирянка, пузырчатка, непентес и некоторые другие), напротив, они являются источником жизни для всех животных организмов. Поэтому первой ступенью цепи хищников являются травоядные (пастбищные) животные. Следом за ними идут мелкие плотоядные, питающиеся травоядными, затем звено более крупных хищников. В цепи каждый последующий организм крупнее предыдущего. Цепи хищников способствуют устойчивости трофической цепочки.

Пищевая цепь сапрофитов – это замыкающее звено трофической цепочки. Сапрофиты питаются мертвыми организмами. Химические вещества, образующиеся при разложении мертвых организмов, снова потребляются растениями – организмами-продуцентами, с которых начинаются все трофические цепи.

3. ТИПЫ ТРОФИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

Есть несколько классификаций трофических цепей.

По первой классификации существуют в Природе три трофические цепи (трофическая — значит, обусловленная Природой для разрушения).

Первая трофическая цепь объединяет следующие свободно живущие организмы:

растительноядные животные;

хищники — плотоядные животные;

всеядные, включая человека.

Основной принцип трофической цепи: «Кто кого ест?»

Вторая трофическая цепь объединяет живые существа, которые метаболизируют все и всех. Эту задачу выполняют редуценты. Они доводят сложные вещества погибших организмов до простых веществ. Свойство биосферы — все представители биосферы смертны. Биологическая задача редуцентов — разлагать умерших.

По второй классификации, существует два основных типа трофических цепей — пастбищные и детритные.

В пастбищной трофической цепи (цепь выедания) основу составляют автотрофные организмы, затем идут потребляющие их растительноядные животные (например, зоопланктон, питающийся фитопланктоном), потом хищники (консументы) 1-го порядка (например, рыбы, потребляющие зоопланктон), хищники 2-го порядка (например, судак, питающийся другими рыбами). Особенно длинны трофические цепи в океане, где многие виды (например, тунцы) занимают место консументов 4-го порядка.

В детритных трофических цепях (цепи разложения), наиболее распространенных в лесах, большая часть продукции растений не потребляется непосредственно растительноядными животными, а отмирает, подвергаясь затем разложению сапротрофными организмами и минерализации. Таким образом, детритные трофические цепи начинаются от детрита, идут к микроорганизмам, которые им питаются, а затем к детритофагам и к их потребителям — хищникам. В водных экосистемах (особенно в эвтрофных водоемах и на больших глубинах океана) значит, часть продукции растений и животных также поступает в детритные трофические цепи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Все живые организмы, населяющие нашу планету, существуют не сами по себе, они зависят от окружающей среды и испытывают на себе ее воздействия. Это точно согласованный комплекс множества факторов окружающей среды, и приспособление к ним живых организмов обуславливает возможность существования всевозможных форм организмов и самого различного образования их жизни.

Главная функция биосферы заключается в обеспечении круговорота химических элементов, который выражается в циркуляции веществ между атмосферой, почвой, гидросферой и живыми организмами.

Все живые существа являются объектами питания других, т.е. связаны между собой энергетическими отношениями. Пищевые связи

в сообществах — это механизмы передачи энергии от одного организма к другому. В каждом сообществе трофические

связи переплетены в сложную сеть

.

Организмы любого вида являются потенциальной пищей многих других видов

трофические сети в биоценозах очень сложные, и создается впечатление, что энергия, поступающая в них, может долго мигрировать от одного организма к другому. На самом деле путь каждой конкретной порции энергии, накопленной зелеными растениями, короток; она может передаваться не более, чем через 4-6 звеньев ряда, состоящего из последовательно питающихся друг другом организмов. Такие ряды, в которых можно проследить пути расходования изначальной дозы энергии, называют цепями питания. Место каждого звена в цепи питания называют трофическим уровнем. Первый трофический уровень — это всегда продуценты, создатели органической массы; растительные консументы относятся ко второму трофическому уровню; плотоядные, живущие за счет растительноядных форм — к третьему; потребляющие других плотоядных — к четвертому и т.д. Таким образом, различают консументов первого, второго и третьего порядков, занимающих разные уровни в цепях питания. Естественно, что основную роль при этом играет пищевая специализация консументов. Виды с широким спектром питания включаются в пищевые цепи на разных трофических уровнях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология. Учебное пособие. –М.: ДОНИТИ, 2005.

Моисеев А.Н. Экология в современном мире // Энергия. 2003. № 4.

Кто что ест

Составь цепь питания, рассказывающую о героях песенки "В траве сидел кузнечик"

Животные, которые питаются растительной пищей, называются растительноядными. Те животные, которые едят насекомых, называются насекомоядными. На более крупную добычу охотятся хищные животные, или хищники. Насекомых, которые поедают других насекомых, тоже считают хищниками. Существуют, наконец, и всеядные животные (они едят и растительную, и животную пищу).

На какие группы можно разделить животных по способам питания? Заполни схему.

Цепи питания

Живые существа связаны между собой в цепи питания. Например: В лесу растут осины. Их корой питаются зайцы. Зайца может поймать и съесть волк. Получается такая цепь питания: осина - заяц - волк.

Составь и запиши

цепи питания.

а) паук, скворец, муха

Ответ: муха - паук - скворец

б) аист, муха, лягушка

Ответ: муха - лягушка - аист

в) мышь, зерно, сова

Ответ: зерно - мышь - сова

г) слизень, гриб, лягушка

Ответ: гриб - слизень - лягушка

д) ястреб, бурундук, шишка

Ответ: шишка - бурундук - ястреб

Прочитай короткие тексты о животных из книги "С любовью к природе". Определи и запиши тип питания животных.

Осенью барсук начинает

готовиться к зиме. Он отъедается и сильно жиреет. Пищей ему служит

всё, что попадается: жуки, слизни, ящерицы, лягушки, мыши, а иногда

даже маленькие зайчата. Ест он и лесные ягоды, и плоды.

Ответ: барсук всеядный

Зимой лисица ловит

под снегом мышей, иногда куропаток. Иногда она охотится за зайцами.

Но зайцы бегают быстрее лисицы и могут убежать от неё. Зимой лисицы

близко подходят к селениям людей и нападают на домашнюю птицу.

Ответ: лисица плотоядная

В конце лета и осенью

белка собирает грибы. Она накалывает их на ветки деревьев, чтобы

грибы засохли. А ещё белочка рассовывает по дуплам и щёлкам орехи

и жёлуди. Всё это пригодиться ей в зимнюю бескормицу.

Ответ: белка растительноядная

Волк - опасный зверь.

Летом он нападает на разных зверей. Ест также мышей, лягушек, ящериц.

Разоряет птичьи гнёзда на земле, поедает яйца, птенцов, птиц.

Ответ: волк плотоядный

Медведь разламывает

гнилые пни и выискивает в них жирных личинок жуков-дровосеков и

других насекомых, питающихся древесиной. Он ест всё: ловит лягушек,

ящериц, одним словом, что только попадётся. Выкапывает из земли

луковицы и клубни растений. Часто можно встретить медведя на ягодниках,

на которых он с жадностью поедает ягоды. Иногда голодный медведь

нападает на лосей, оленей.

Ответ: медведь всеядный

По текстам из предыдущего задания составь и запиши несколько цепей питания.

1. земляника - слизень

- барсук

2. кора деревьев - заяц - лисица

3. зерно - птица - волк

4. древесина - личинки жука - дровосека - медведь

5. молодые побеги деревьев - олень - медведь

Составь цепь

питания, используя рисунки.

Введение

1. Пищевые цепи и трофические уровни

2. Пищевые сети

3. Пищевые связи пресного водоема

4. Пищевые связи леса

5. Потери энергии в цепях питания

6. Экологические пирамиды

6.1 Пирамиды численности

6.2 Пирамиды биомассы

Заключение

Список литературы

Введение

Организмы в природе связаны общностью энергии и питательных веществ. Всю экосистему можно уподобить единому механизму, потребляющему энергию и питательные вещества для совершения работы. Питательные вещества первоначально происходят из абиотического компонента системы, в который, в конце концов, и возвращаются либо в качестве отходов жизнедеятельности, либо после гибели и разрушения организмов.

Внутри экосистемы содержащие энергию органические вещества создаются автотрофными организмами и служат пищей (источником вещества и энергии) для гетеротрофов. Типичный пример: животное поедает растения. Это животное в свою очередь может быть съедено другим животным, и таким путем может происходить перенос энергии через ряд организмов – каждый последующий питается предыдущим, поставляющим, поставляющим ему сырье и энергию. Такая последовательность называется пищевой цепью, а каждое ее звено – трофическим уровнем.

Цель реферата – дать характеристику пищевым связям в природе.

1. Пищевые цепи и трофические уровни

Биогеоценозы очень сложны. В них всегда имеется много параллельных и сложно переплетенных цепей питания, а общее число видов часто измеряется сотнями и даже тысячами. Почти всегда разные виды питаются несколькими разными объектами и сами служат пищей нескольким членам экосистемы. В результате получается сложная сеть пищевых связей.

Каждое звено пищевой цепи называется трофическим уровнем. Первый трофический уровень занимают автотрофы, или так называемые первичные продуценты. Организмы второго трофического уровня называются первичными консументами, третьего – вторичными консументами и т. д. Обычно бывает четыре или пять трофических уровней и редко больше шести.

Первичными продуцентами являются автотрофные организмы, в основном зеленые растения. Некоторые прокариоты, а именно сине-зеленые водоросли и немногочисленные виды бактерий, тоже фотосинтезируют, но их вклад относительно невелик. Фотосинтетики превращают солнечную энергию (энергию света) в химическую энергию, заключенную в органических молекулах, из которых построены ткани. Небольшой вклад в продукцию органического вещества вносят и хемосинтезирующие бактерии, извлекающие энергию из неорганических соединений.

В водных экосистемах главными продуцентами являются водоросли – часто мелкие одноклеточные организмы, составляющие фитопланктон поверхностных слоев океанов и озер. На суше большую часть первичной продукции поставляют более высокоорганизованные формы, относящиеся к голосеменным и покрытосеменным. Они формируют леса и луга.

Первичные консументы питаются первичными продуцентами, т. е. это травоядные животные. На суше типичными травоядными являются многие насекомые, рептилии, птицы и млекопитающие. Наиболее важные группы травоядных млекопитающих – это грызуны и копытные. К последним относятся пастбищные животные, такие, как лошади, овцы, крупный рогатый скот, приспособленные к бегу на кончиках пальцев.

В водных экосистемах (пресноводных и морских) травоядные формы представлены обычно моллюсками и мелкими ракообразными. Большинство этих организмов – ветвистоусые и веслоногие раки, личинки крабов, усоногие раки и двустворчатые моллюски (например, мидии и устрицы) – питаются, отфильтровывая мельчайших первичных продуцентов из воды. Вместе с простейшими многие из них составляют основную часть зоопланктона, питающегося фитопланктоном. Жизнь в океанах и озерах практически полностью зависит от планктона, так как с него начинаются почти все пищевые цепи.

Растительный материал (например, нектар) → муха → паук →

→ землеройка → сова

Сок розового куста → тля → божья коровка → паук → насекомоядная птица → хищная птица

Существуют два главных типа пищевых цепей – пастбищные и детритные. Выше были приведены примеры пастбищных цепей, в которых первый трофический уровень занимают зеленые растения, второй – пастбищные животные и третий – хищники. Тела погибших растений и животных еще содержат энергию и «строительный материал», так же как и прижизненные выделения, например, моча и фекалии. Эти органические материалы разлагаются микроорганизмами, а именно грибами и бактериями, живущими как сапрофиты на органических остатках. Такие организмы называются редуцентами. Они выделяют пищеварительные ферменты на мертвые тела или отходы жизнедеятельности и поглощают продукты их переваривания. Скорость разложения может быть различной. Органические вещества мочи, фекалий и трупов животных потребляются за несколько недель, тогда как упавшие деревья и ветви могут разлагаться многие годы. Очень существенную роль в разложении древесины (и других растительных остатков) играют грибы, которые выделяют фермент целлюлозу, размягчающий древесину, и это дает возможность мелким животным проникать внутрь и поглощать размягченный материал.

Кусочки частично разложившегося материала называют детритом, и многие мелкие животные (детритофаги) питаются им, ускоряя процесс разложения. Поскольку в этом процессе участвуют как истинные редуценты (грибы и бактерии), так и детритофаги (животные), и тех и других иногда называют редуцентами, хотя в действительности этот термин относится только к сапрофитным организмам.

Детритофагами могут в свою очередь питаться более крупные организмы, и тогда создается пищевая цепь другого типа – цепь, цепь, начинающаяся с детрита:

Детрит → детритофаг → хищник

К детритофагам лесных и прибрежных сообществ относятся дождевой червь, мокрица, личинка падальной мухи (лес), полихета, багрянка, голотурия (прибрежная зона).

Приведем две типичные детритные пищевые цепи наших лесов:

Листовая подстилка → Дождевой червь → Черный дрозд → Ястреб-перепелятник

Мертвое животное → Личинки падальных мух → Травяная лягушка → Обыкновенный уж

Некоторые типичные детритофаги - это дождевые черви, мокрицы, двупарноногие и более мелкие (<0,5 мм) животные, такие, как клещи, ногохвостки, нематоды и черви-энхитреиды.

2. Пищевые сети

В схемах пищевых цепей каждый организм бывает представлен как питающийся другими организмами какого-то одного типа. Однако реальные пищевые связи в экосистеме намного сложнее, т. к. животное может питаться организмами разных типов из одной и той же пищевой цепи или даже из разных пищевых цепей. Это в особенности относится к хищникам верхних трофических уровней. Некоторые животные питаются как другими животными, так и растениями; их называют всеядными (таков, в частности, и человек). В действительности пищевые цепи переплетаются таким образом, что образуется пищевая (трофическая) сеть. В схеме пищевой сети могут быть показаны только некоторые из многих возможных связей, и она обычно включает лишь одного или двух хищников каждого из верхних трофических уровней. Такие схемы иллюстрируют пищевые связи между организмами в экосистеме и служат основой для количественного изучения экологических пирамид и продуктивности экосистем.

3. Пищевые связи пресного водоема

Цепи питания пресного водоема состоят из нескольких последовательных звеньев. Например, растительными остатками и развивающимися на них бактериями питаются простейшие, которых поедают мелкие рачки. Рачки, в свою очередь, служат пищей рыбам, а последних могут поедать хищные рыбы. Почти все виды питаются не одним типом пищи, а используют разные пищевые объекты. Пищевые цепи сложно переплетены. Отсюда следует важный общий вывод: если какой-нибудь член биогеоценоза выпадает, то система не нарушается, так как используются другие источники пищи. Чем больше видовое разнообразие, тем система устойчивее.

Первичным источником энергии в водном биогеоценозе, как и в большинстве экологических систем, служит солнечный свет, благодаря которому растения синтезируют органическое вещество. Очевидно, биомасса всех существующих в водоеме животных полностью зависит от биологической продуктивности растений.

Часто причиной низкой продуктивности естественных водоемов бывает недостаток минеральных веществ (в особенности азота и фосфора), необходимых для роста автотрофных растений, или неблагоприятная кислотность воды. Внесение минеральных удобрений, а в случае кислой среды известкование водоемов способствуют размножению растительного планктона, которым питаются животные, служащие кормом для рыб. Таким путем повышают продуктивность рыбохозяйственных прудов.

4. Пищевые связи леса

Богатство и разнообразие растений, производящих громадное количество органического вещества, которое может быть использовано в качестве пищи, становятся причиной развития в дубравах многочисленных потребителей из мира животных, от простейших до высших позвоночных - птиц и млекопитающих.

Пищевые цепи в лесу переплетены в очень сложную пищевую сеть, поэтому выпадение какого-нибудь одного вида животных обычно не нарушает существенно всю систему. Значение разных групп животных в биогеоценозе неодинаково. Исчезновение, например, в большинстве наших дубрав всех крупных растительноядных копытных: зубров, оленей, косуль, лосей - слабо отразилось бы на общей экосистеме, так как их численность, а следовательно, биомасса никогда не была большой и не играла существенной роли в общем круговороте веществ. Но если бы исчезли растительноядные насекомые, то последствия были бы очень серьезными, так как насекомые выполняют важную в биогеоценозе функцию опылителей, участвуют в разрушении опада и служат основой существования многих последующих звеньев пищевых цепей.

Огромное значение в жизни леса имеют процессы разложения и минерализации массы отмирающих листьев, древесины, остатков животных и продуктов их жизнедеятельности. Из общего ежегодного прироста биомассы надземных частей растений около 3-4 т на 1 га естественно отмирает и опадает, образуя так называемую лесную подстилку. Значительную массу составляют также отмершие подземные части растений. С опадом возвращается в почву большая часть потребленных растениями минеральных веществ и азота.

Животные остатки очень быстро уничтожаются жуками-мертвоедами, кожеедами, личинками падальных мух и другими насекомыми, а также гнилостными бактериями. Труднее разлагается клетчатка и другие прочные вещества, составляющие значительную часть растительного опада. Но и они служат пищей для ряда организмов, например грибков и бактерий, имеющих специальные ферменты, которые расщепляют клетчатку и другие вещества до легкоусвояемых сахаров.

Как только растения погибают, их вещество полностью используется разрушителями. Значительную часть биомассы составляют дождевые черви, производящие огромную работу по разложению и перемещению органических веществ в почве. Общее число особей насекомых, панцирных клещей, червей и других беспозвоночных достигает многих десятков и даже сотен миллионов на гектар. В разложении опада особенно велика роль бактерий и низших, сапрофитных грибков.

5. Потери энергии в цепях питания

Все виды, образующие пищевую цепь, существуют за счет органического вещества, созданного зелеными растениями. При этом действует важная закономерность, связанная с эффективностью использования и превращения энергии в процессе питания. Сущность ее заключается в следующем.

Суммарно лишь около 1% лучистой энергии Солнца, падающей на растение, превращается в потенциальную энергию химических связей синтезированных органических веществ и может быть использовано в дальнейшем гетеротрофными организмами при питании. Когда животное поедает растение, большая часть энергии, содержащейся в пище, расходуется на различные процессы жизнедеятельности, превращаясь при этом в тепло и рассеиваясь. Только 5-20% энергии пищи переходит во вновь построенное вещество тела животного. Если хищник поедает травоядное животное, то снова теряется большая часть заключенной в пище энергии. Вследствие таких больших потерь полезной энергии пищевые цепи не могут быть очень длинными: обычно они состоят не более чем из 3-5 звеньев (пищевых уровней).

Всегда количество растительного вещества, служащего основой цепи питания, в несколько раз больше, чем общая масса растительноядных животных, а масса каждого из последующих звеньев пищевой цепи также уменьшается. Эту очень важную закономерность называют правилом экологической пирамиды.

6. Экологические пирамиды

6.1 Пирамиды численности

Для изучения взаимоотношений между организмами в экосистеме и для графического представления этих взаимоотношений удобнее использовать не схемы пищевых сетей, а экологические пирамиды. При этом сначала подсчитывают число различных организмов на данной территории, сгруппировав их по трофическим уровням. После таких подсчетов становится очевидным, что численность животных прогрессивно уменьшается при переходе от второго трофического уровня к последующим. Численность растений первого трофического уровня тоже нередко превосходит численность животных, составляющих второй уровень. Это можно отобразить в виде пирамиды численности.

Для удобства количество организмов на данном трофическом уровне может быть представлено в виде прямоугольника, длина (или площадь) которого пропорциональна числу организмов, обитающих на данной площади (или в данном объеме, если это водная экосистема). На рисунке показана пирамида численности, отображающая реальную ситуацию в природе. Хищники, расположенные на высшем трофическом уровне, называются конечными хищниками.

При отборе образцов - иными словами, в данный момент времени- всегда определяется так называемая биомасса на корню, или урожай на корню. Важно понимать, что эта величина не содержит никакой информации о скорости образования биомассы (продуктивности) или ее потребления; иначе могут возникнуть ошибки по двум причинам:

1. Если скорость потребления биомассы (потеря вследствие поедания) примерно соответствует скорости ее образования, то урожай на корню не обязательно свидетельствует о продуктивности, т.е. о количестве энергии и вещества, переходящих с одного трофического уровня на другой за данный период времени, например за год. Например, на плодородном, интенсивно используемом пастбище урожай трав на корню может быть ниже, а продуктивность выше, чем на менее плодородном, но мало используемом для выпаса.

2. Продуцентом небольших размеров, таким, как водоросли, свойственна высокая скорость возобновления, т.е. высокая скорость роста и размножения, уравновешенная интенсивным потреблением их в пищу другими организмами и естественной гибелью. Таким образом, хотя биомасса на корню может быть малой по сравнению с крупными продуцентами (например, деревьями), продуктивность может быть не меньшей, так как деревья накапливают биомассу в течение длительного времени. Иными словами, фитопланктон с такой же продуктивностью, как у дерева, будет иметь намного меньшую биомассу, хотя он мог бы поддержать жизнь такой же массы животных. Вообще популяции крупных и долговечных растений и животных обладают меньшей скоростью обновления по сравнению с мелкими и короткоживущими и аккумулируют вещество и энергию в течение более длительного времени. Зоопланктон обладает большей биомассой, чем фитопланктон, которым он питается. Это характерно для планктонных сообществ озер и морей в определенное время года; биомасса фитопланктона превышает биомассу зоопланктона во время весеннего «цветения», но в другие периоды возможно обратное соотношение. Подобных кажущихся аномалий можно избежать, применяя пирамиды энергии.

Заключение

Завершая работу над рефератом, можно сделать следующие выводы. Функциональная система, включающая в себя сообщество живых существ и их среду обитания, называется экологической системой (или экосистемой). В такой системе связи между ее компонентами возникают прежде всего на пищевой основе. Пищевая цепь указывает путь движения органических веществ, а также содержащихся в ней энергии и неорганических питательных веществ.

В экологических системах в процессе эволюции сложились цепи взаимосвязанных видов, последовательно извлекающих материалы и энергию из исходного пищевого вещества. Такая последовательность называется пищевой цепью, а каждое ее звено - трофическим уровнем. Первый трофический уровень занимают организмы автотрофы, или так называемые первичные продуценты. Организмы второго трофического уровня называются первичными консументами, третьего - вторичными консументами и т. д. Последний уровень обычно занимают редуценты или детритофаги.

Пищевые связи в экосистеме не являются прямолинейными, так как компоненты экосистемы находятся между собой в сложных взаимодействиях.

Список литературы

1. Амос У.Х. Живой мир рек. - Л.: Гидрометеоиздат, 1986. - 240 с.

2. Биологический энциклопедический словарь. - М.: Советская энциклопедия, 1986. - 832 с.

3. Риклефс Р. Основы общей экологии. - М.: Мир, 1979. - 424 с.

4. Спурр С.Г., Барнес Б.В. Лесная экология. - М.: Лесная промышленность, 1984. - 480с.

5. Стадницкий Г.В., Родионов А.И. Экология. - М.: Высшая школа, 1988. - 272 с.

6. Яблоков А.В. Популяционная биология. - М.: Высшая школа, 1987. -304с.

Цель: расширить знания о биотических факторах среды.

Оборудование: гербарные растения, чучела хордовых (рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, млекопитающих), коллекции насекомых, влажные препараты животных, иллюстрации различных растений и животных.

Ход работы:

1. Используйте оборудование и составьте две цепи питания. Помните, что цепь всегда начинается продуцентом и заканчивается редуцентом.

Растения → насекомые → ящерица → бактерии

Растения → кузнечик → лягушка → бактерии

Вспомните свои наблюдения в природе и составьте две цепи питания. Подпишите продуценты, консументы (1 и 2 порядков), редуценты.

Фиалка → Ногохвостки → хищные клещи → хищные многоножки → бактерии

Продуцент- консумент1- консумент2 - консумент2 - редуцент

Капуста → слизень → лягушка → бактерии

Продуцент – консумент1 - консумент2 - редуцент

Что такое цепь питания и что лежит в её основе? Чем определяется устойчивость биоценоза? Сформулируйте вывод.

Вывод:

Пищева́я (трофи́ческая ) цепь - ряды видов растений, животных, грибов и микроорганизмов, которые связаны друг с другом отношениями: пища - потребитель (последовательность организмов, в которой происходит поэтапный перенос вещества и энергии от источника к потребителю). Организмы, последующего звена поедают организмы предыдущего звена, и таким образом осуществляется цепной перенос энергии и вещества, лежащий в основе круговорота веществ в природе. При каждом переносе от звена к звену теряется большая часть (до 80-90 %) потенциальной энергии, рассеивающейся в виде тепла. По этой причине число звеньев (видов) в цепи питания ограничено и не превышает обычно 4-5. Устойчивость биоценоза определяется разнообразием его видового состава. Продуце́нты - организмы, способные синтезировать органические вещества из неорганических, то есть, все автотрофы. Консументы - гетеротрофы, организмы, потребляющие готовые органические вещества, создаваемые автотрофами (продуцентами). В отличие от редуцентов

Консументы не способны разлагать органические вещества до неорганических.Редуце́нты - микроорганизмы (бактерии и грибы), разрушающие отмершие остатки живых существ, превращающие их в неорганические и простейшие органические соединения.

3. Назовите организмы, которые должны быть на пропущенном месте следующих пищевых цепей.

1) Паук, лиса

2) древоед-гусеница, ястреб-змеед

3) гусеница

4. Из предложенного списка живых организмов составить трофическую сеть:

трава, ягодный кустарник, муха, синица, лягушка, уж, заяц, волк, бактерии гниения, комар, кузнечик. Укажите количество энергии, которое переходит с одного уровня на другой.

1. Трава (100%) -- кузнечик (10%) -- лягушка (1%) -- уж (0,1%) -- бактерии гниения (0,01%).

2. Кустарник (100%) -- заяц (10%) -- волк (1%) -- бактерии гниения (0,1%).

3. Трава (100%) -- муха (10%) -- синица (1%) -- волк (0,1%) -- бактерии гниения (0,01%).

4. Трава (100%) -- комар (10%) -- лягушка (1%) -- уж (0,1%) -- бактерии гниения (0,01%).

5. Зная правило перехода энергии с одного трофического уровня на другой (около10%), постройте пирамиду биомассы третьей пищевой цепи (задание 1). Биомасса растений составляет 40 тонн.

Трава (40 тонн) -- кузнечик (4 тонны) -- воробей (0,4 тонны) -- лиса (0,04).

6. Вывод: что отражают правила экологических пирамид?

Правило экологических пирамид очень условно передает закономерность передачи энергии с одного уровня питания на следующий, в пищевой цепочке. Впервые эти графические модели были разработаны Ч. Элтоном в 1927 году. По этой закономерности суммарная масса растений должна быть на порядок больше растительноядных животных, а суммарная масса растительноядных животных на порядок больше хищников первого уровня и т.д. до самого конца пищевой цепи.

Лабораторная работа № 1